精選版 日本国語大辞典 「星団」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「星団」の意味・わかりやすい解説

星団

せいだん

star cluster

多数の恒星が、重力的な相互作用を通して、まとまった一つの力学集団を形成しているものを星団とよぶ。われわれの銀河系で発見されている星団には、球状星団とよばれる数万~数百万個の恒星が球状に密集したものと、数十~数千個程度の恒星がやや不規則に散在する散開星団とがある。このうち球状星団は、鉄などの重元素含有率が太陽の数分の1から100分の1程度と少なく、種族Ⅱの天体とよばれている。その年齢は100億~140億年であり、銀河系の年齢と同じ程度に古い。おそらくまだ収縮を続けていた原始銀河雲の中で生成されたものと考えられている。一方散開星団は、種族Ⅱの天体がまき散らした重元素を多く含む星間物質から生成された、第2世代(種族Ⅰ)の天体である。その年齢は0~50億年までさまざまであり、現在でもまだ生成が続いている。ヘルクレス座のM13や南天のオメガ・ケンタウリ星団が球状星団の代表例であり、おうし座のプレヤデス(M45)やペルセウス座NGC869(h Per)とNGC884(χ(カイ) Per)の二重星団などが散開星団の例である。星団はわれわれの銀河系だけではなく、他の銀河でも普遍的に存在している。

[吉澤正則・藤井 旭]

星団の分布と運動

銀河系に属する球状星団は約130個知られている。このうち80%以上は天球上で南天に位置している。これは、球状星団が銀河系の中心の周りに球状に分布しており、かつ、銀河系の中心が南天のいて座の方向にあるからである。球状星団全体の広がりは銀河系に匹敵する規模をもち、銀河系中心からの距離の平均は約3万光年である。

散開星団の天球上における分布は、球状星団と著しい相違を示し、天の川に集中している。このため銀河星団ともよばれている。散開星団は銀河面(平たい円盤状の銀河系の面)上のいたる所にあり、銀河系全体では数万個以上あると推定されているが、詳しい研究の対象となっているのは1000個程度である。そのほとんどは太陽の近傍1万光年以内のものであるが、このうちとくに年齢が2000万年よりも若い散開星団は、ペルセウス腕、オリオン‐はくちょう腕、および、りゅうこつ‐いて腕の3本の渦状腕(銀河系の渦巻)に顕著である。このことは、散開星団が渦状腕で誕生することを示唆している。一方散開星団の銀河面に垂直方向の分布は非常に薄く、銀河面からの平均的な高さは約200光年となっている。もし銀河系を半径10センチメートルの円盤に縮小するとすれば、ほとんどの散開星団は厚さ1ミリメートルの範囲に収まってしまう。散開星団は銀河系の円盤成分の代表例でもある。

散開星団の空間運動は、他の種族Ⅰの天体と同様に、強い銀河回転(銀河系中心をめぐる運動)を示す。太陽近傍でその回転周期は約2億年である。しかし個々の星団にはこのほかに特有運動とよばれる円運動からのずれがあり、このために渦状腕に集中していた若い散開星団も長年月の間には周囲の空間に拡散してしまう。

星団の空間運動を知るためには、視線速度と視線方向に垂直な動き、固有運動の両方を知る必要がある。球状星団のほとんどは非常な遠方にあるため、その固有運動を観測から決めることはむずかしい。このためいくつかの仮定のもとで空間運動が推定されているが、それによれば、球状星団は主として動径方向に偏った運動をしており、銀河回転は弱い。したがって銀河回転に乗っている太陽から見ると、秒速100キロメートルを超す非常に大きな相対速度を示す。このような性質は高速度星と称される古い星でも観測されており、誕生初期における銀河系の収縮運動を反映したものと考えられる。

[吉澤正則・藤井 旭]

星団の進化

誕生直後の若い星団では、太陽の数十倍の質量をもつ星から、わずか数分の1のものまで、さまざまな星が混じっている。しかし恒星の寿命は有限であり、しかも質量の増大とともに急速に短くなる。したがって星団の年齢が古くなるにしたがってその中の星の構成は変化していく。今日の球状星団は誕生以来100億余年を経て、太陽より重い星はほとんど含まれていない。一方、散開星団ではその年齢の多様さのゆえに進化の段階もさまざまであり、星団ごとに大きく異なっている。このような進化のようすは星団のHR図(または色‐等級図)に視覚化されている。一般には若い星団ほど青白い星が多く、年齢が古くなるにつれて赤みがかった星が多くなってくる。

星団の中の個々の星の進化とは別に、星団全体も力学的な進化を受けて、構造を変えていく。それは次のような理由による。星団の中の星はあらかじめ決められた軌道に沿って星団の中を動くが、このとき、偶然に接近した他の星から重力的な擾乱(じょうらん)を受ける。この擾乱が蓄積されていくと、やがてはエネルギーが大きく変化し、星団から脱出してしまうものも出てくる。このような機構を「緩和」(リラクセーション)とよび、緩和に至るまでの時間を緩和時間という。緩和時間の10倍程度が星団の力学的寿命といわれている。緩和時間は星団の中の星の総個数に比例して、また平均質量密度の平方根に反比例して、長くなる。このため球状星団の緩和時間は数十億年と長く、100億年程度の時間尺度ではその力学的構造はそれほど大きくは変化しない。これに対して散開星団の緩和時間は数千万年と短く、力学的にみた散開星団は球状星団ほどには安定でない。加えて、散開星団は星間雲などからの力学的擾乱も受けやすい。このようにして散開星団の平均的寿命は数億年と推定されている。すなわち、約1銀河回転の間に半数の散開星団が力学的に崩壊してしまう。ただし個々の星団がどの程度の力学的寿命を有するかは、種々の条件の組合せで決まる。年齢が数十億年を超える散開星団もいくつか知られているが、これらは諸条件が有利に働いたためであろう。たとえばM67(かに座)やNGC188(ケフェウス座)がある。両星団とも銀河面よりかなり離れたところにあり、星間雲などの影響を受けにくいのが原因と思われる。

[吉澤正則・藤井 旭]

『有本信雄著『星雲星団シリーズ 球状星団』(1982・地人書館)』▽『古田俊正著『銀河系の星雲・星団――散開星団・球状星団・惑星状星雲・散光星雲・暗黒星雲』(1989・誠文堂新光社)』▽『畑英利・樽沢賢一著『遥かなる宇宙へ オールカラー版――スペース・ポートレート』(1995・日経BP出版センター)』▽『福井康雄著『大宇宙の誕生――「星のたまご」に見る宇宙の始まりと終わり』(1998・光文社)』▽『岡野邦彦著『デジタル・アイ――冷却CCDでとらえた深宇宙』(1998・地人書館)』▽『浅田英夫著、谷川正夫写真、渡部潤一監修、スカイウオッチャー編集部編『星雲星団を探す』(1999・立風書房)』▽『藤井旭著『最新 藤井旭の星雲・星団教室』(2004・誠文堂新光社)』

改訂新版 世界大百科事典 「星団」の意味・わかりやすい解説

星団 (せいだん)

star cluster

銀河の中で,ほぼ同時に生まれたたくさんの恒星が,相互の重力によってひきあってつくっている恒星の集団をいう。星団は距離が遠くなると,小さい望遠鏡で眺めただけでは星雲や銀河との区別が困難になるばかりか,すい星と見まちがえられることさえある。星団は,メシエのカタログ(M)やドライヤーのカタログ(NGC)の番号で,ヘルクレス座の球状星団M13,ケフェウス座の散開星団NGC188などと呼ばれることが多い。銀河系の中の星団は,〈球状星団〉と〈散開星団〉に分けられる。また,星団ほど密ではないが,物理的性質の同じ星が空間的に集まっている場合をアソシエーションと呼んでいる。

太陽から近距離にある星団においては,個々の恒星の明るさ,運動などを詳しく研究して,星団の進化のようすを調べることができる。太陽から遠距離にある星団においては,星団を全体として一つの天体と考えて,銀河の構造と進化のようすを調べるために用いられる。銀河系内の星野の個々の恒星は距離測定の誤差によって,恒星相互の絶対光度の違いを比較することは容易でない。星団の恒星はほぼ同じ距離にあるので,恒星の絶対光度を直接相互に高い精度で比較できる。

ヘルツシュプルング=ラッセル図(HR図)は恒星の進化のようすをあとづけて個々の恒星の質量を知り,星団の年齢を知るための手がかりを与えてくれる。HR図とは,横軸に恒星の表面温度または色またはスペクトル型をとり,縦軸に恒星の絶対光度をとった図である。若い星団の恒星の色と明るさを測定して,それぞれを横軸と縦軸に書き込んでいくと,青く明るい恒星から赤く暗い恒星まで,HR図上を左上から右下へ斜めに横切る線上に恒星が並ぶ。これを主系列という。年老いた星団のHR図では,主系列の左上の青い恒星がなくなり,右上の赤色巨星と呼ばれる恒星になる。主系列星は恒星の内部の元素組成が一様で,中心の熱核反応によって熱の供給が行われている恒星である。恒星の中心に核反応の生成物がたまって,その外側で核反応が進むようになると赤色巨星になる。

銀河系の形成期の元素組成は重量比にして水素が約80%,ヘリウムが約20%で,その他の元素はごく少ないのでまとめて金属元素と呼ばれる。銀河系の形成は,宇宙の温度の下降に伴って圧力の低下によって起こった銀河尺度の空間における質量の重力分裂と,それに続く自己重力による重力収縮で始まった。球状星団はその銀河形成の初期に生まれた星団である。恒星が誕生して進化すると恒星の内部で生成した金属元素を銀河系の空間に放出する。大質量星が寿命を終わると超新星の爆発でさらに多くの金属元素が銀河系の空間に供給される。散開星団は,銀河円盤ができてからその中の渦状腕で生まれている星団で,金属元素を約2%含む。恒星は元素組成の差異によって,主系列の位置や赤色巨星の位置がHR図上でずれる。

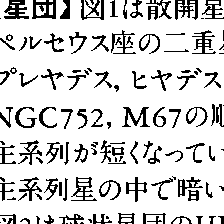

球状星団

数十万の恒星が密集して,クモの子を散らしたように周囲に広がっている。ヘルクレス座の球状星団M13は角直径23分(分角)で,4等星くらいの明るさに見える。球状星団は全天に約130個が知られている。天球上に広く分布しているが,とくに全天で1割くらいのいて座の空に半分以上の数の球状星団が集中して,銀河中心のあることを示している。球状星団は銀河中心距離とともにまばらになるが10万光年のかなたにまで分布している。

球状星団のHR図から年齢と元素組成が推定されている。年齢はいずれも100億年以上である。金属元素は太陽や散開星団などに比べて1/10から1/100と少ない。球状星団は種族Ⅱの天体の典型とされている。種族Ⅱの天体は銀河形成の初期に生まれた天体と考えられている。

球状星団の内部では恒星は秒速2kmくらいの速度で相互にすれ違い運動をして運動エネルギーの交換をしているので,数十億年のうちにしだいに中心密度はあがり,外側にも広がっていく。

散開星団

数百の恒星が雑然と集まっているのが散開星団で,天の川に多く分布し,散光星雲を伴っていることが多い。おうし座のヒヤデス星団は130光年という近距離にあるので,宇宙の距離尺度をきめる標準光源としてこの星団の恒星が用いられている。ヒヤデス星団の明るい恒星は3.5等から4等の赤色巨星で,年齢約10億年と老齢なので大質量星はすでに進化して寿命を終わり赤色巨星と赤く暗い主系列星が残っている。それに対して,プレヤデス星団は年齢5000万年とまだ若いので主系列の青い恒星がある。

散開星団は全天に約1000個が知られている。銀河系の散開星団の年齢は数十億年より若いいろいろの年齢のものがあり,現在も,オリオン星雲などで生まれている。散開星団は銀河系の円盤部が形成されて以来,渦状腕の衝撃波で圧縮された分子雲の一部分から次々と生まれている。

→球状星団 →散開星団

執筆者:石田 蕙一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

最新 地学事典 「星団」の解説

せいだん

星団

star cluster

銀河内にあって比較的密集した同一起原の星の集団。数十~数百個の若い星がまばらに集まった星の集落(association),数百~数千個の種族Iの星が緩やかに結びついた散開星団(open cluster),数万~数百万個の種族IIの星が球状に強く結合した球状星団(globular cluster)に区分される。星の集落は誕生後間もない若い星からなり,力学的に不安定で数千万年以内に離散する。散開星団は銀河系の円盤部に分布,約2,000個が発見されており,年齢はおおむね50億年以下である。球状星団は銀河系ハローを形成する天体で,百数十個発見されている。重元素量が太陽の約1%と少なく,銀河系形成とほぼ同時に誕生したと考えられる。

執筆者:黒田 武彦

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「星団」の意味・わかりやすい解説

星団

せいだん

star cluster

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「星団」の意味・わかりやすい解説

星団【せいだん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「星団」の読み・字形・画数・意味

【星団】せいだん

字通「星」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...