デジタル大辞泉

「知識」の意味・読み・例文・類語

ち‐しき【知識/× 智識】

[名] (スル) 1 知ること。認識・理解すること。また、ある事柄などについて、知っている内容。「日々新しい―を得る」「―をひけらかす」「予備―」長与 ・竹沢先生と云ふ人 〉2 考える働き。知恵。「―が発達する」3 (多く「智識」と書く)仏語。4 《knowledge /〈ドイツ〉Wissen 》哲学で、確実な根拠に基づく認識。客観的認識。1 )知見 ・学 がく 学識 ・学殖 ・造詣 ぞうけい 蘊蓄 うんちく 教養 ・素養 ・理解 ・認識 ・知 ち 常識 ・良識 ・学問 ・博学 ・博識 ・碩学 ・篤学 ・有識 ・該博 ・博覧強記 ・知る

出典 小学館 デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

ち‐しき【知識・智識】

〘 名詞 〙 ① 知恵と見識。ある事柄に対する明確な意識と判断。また、それを備えた人。[初出の実例]「川内国志貴評内知識、為七世父母及一切衆生、敬造金剛場陁羅尼経一部」(出典:金剛場陀羅尼経巻一跋(686)) ② ( ━する ) 理解すること。認識すること。また、その内容や事物。[初出の実例]「かくのこときは、衆に知識(チシキ) せられたる(〈注〉オホクノヒトニシラレタル)大阿羅漢 等なり」(出典:妙一本仮名書き法華経(鎌倉中)一) ③ 知っている内容。知られていることがら。[初出の実例]「願くは時々手紙を往復して相思の情を慰め且互に見聞を広め知識を交換せむと」(出典:小学読本(1884)〈若林虎三郎〉四) ④ 知っている人。見知っている人。親しくしている人。知人。知己。友人。朋友。[初出の実例]「即おおきに尊び悲びて国内に知識をとなへて我よりはじめて」(出典:観智院本三宝絵(984)中) 「みだりに知識(チシキ) にもあらぬ人ゑ寿賀の詩文を請求して」(出典:授業編(1783)九) [その他の文献]〔管子‐入国〕 ⑤ 仏語。(イ) 仏道を説いて人を導き、仏縁を結ばせる人。法の上の善友。徳の高い僧。高僧。善知識。[初出の実例]「勧進之行、恐レ 少二 同心之人一 、是以殊被二 宣下一 、欲レ 唱二 知識一 」(出典:内閣文庫所蔵摂津国古文書‐建久七年(1196)六月三日・太政官符案) 「ある知識ののたまはく、なま禅大疵のもとひとかや、いとありがたく覚て 稲妻にさとらぬ人の貴さよ〈芭蕉〉」(出典:俳諧・己が光(1692)) (ロ) 仏像や堂塔などの造立に、金品を寄進して助けること。その事業に協力すること。また、その人や、その金品。奉加。勧進。知識物。[初出の実例]「十月十五日、発二 菩薩大願一 奉レ 造二 盧舎那仏金銅像一躯一 。〈略〉広及二 法界一 。為二 朕知識一 」(出典:続日本紀‐天平一五年(743)一〇月辛巳) 「一人の聖人有て、〈略〉普(あまね) く諸の人を催て、知識と云事を以て其の橋を渡してけり」(出典:今昔物語集(1120頃か)三一) ⑥ ( [英語] knowledge [ドイツ語] Wissen の訳語 ) 哲学で、認識活動によって得られ、客観的に確証された成果。広義には、諸事物について経験によって得られた断片的な事実認識もすべて含むが、狭義には、これらの事実認識を統一的に組織づけ、普遍的な妥当性を要求できるように整えられた命題の体系。〔附音挿図英和字彙(1873)〕

出典 精選版 日本国語大辞典 精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

ちしき

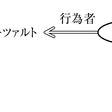

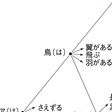

知識は,人間の心的過程のモデルとしてコンピュータ を採用した認知心理学 においては,記憶中に貯蔵された外界に関する情報であると定義される。しかし知識とは何かについては,古くから哲学者,言語学者,心理学者らによって議論されており,現代心理学においても理論によってそのとらえ方は一様ではない。メカニズム (宣言的知識)については説明できるが,自転車の乗り方(手続き的知識)は実際に乗って見せることによってしか示すことができない。手続き的知識は,技能学習skill learningやプライミング の基礎となる知識を含む。技能学習とは自動車の運転の仕方などの運動的技能や,コンピュータのプログラミング のような認知的技能の習得をいう。アンダーソン Anderson,J.R.のACTモデルによれば,技能の習得は,初めは宣言的知識に依存するが,練習を反復することによって,プロダクションルールで表現される手続き的知識の利用に移行する。技能の獲得は認知的cognitive,連合的associative,自立的段階autonomous stageという3段階を経る。認知的段階では,知識がまだ宣言的に表現されており(多くは言語的である),注意の負荷が高い。連合的段階では,練習を重ねることによって言語的媒介が減少し,ルールを学習して,無意識にそれを使い始める。自立的段階では,宣言的知識が手続き的知識に変換され,ルールが自動的に適用される結果,行動は速く,正確に実行されるようになる。memory のうち,情報を意識的に想起することができるため,エピソード記憶 は顕在記憶explicit memoryとよばれる。これに対し,手続き的記憶procedural memoryは,意味記憶 ・プライミング記憶とともに意識的に想起できない知識に依存するため,潜在記憶implicit memoryとよばれる。記憶障害 は通常エピソード記憶に発生する。しかし,意味記憶からの検索は可能なことが多いため,二つの記憶区分の根拠に加えられている。シンボル ,それらの意味や指示対象,関係,規則,公式,およびこれらのシンボル,概念,関係の操作に関するアルゴリズム について人びとがもっている体系化された知識である」。すなわち心的辞典とは,長期記憶 における単語の表象である心的辞書mental lexicon(心内にあることばの辞書)より広い情報をもつ心的な百科事典 である。意味記憶は外界に関する一般的知識であり,それらが学習された特定の時間的・空間的情報を含まない。意味記憶研究では,知識がどのように構造化され,またそれらがどのように利用されるのかが検討された。ネットワークモデル ,特徴比較モデル,活性化拡散モデルがある。ネットワーク モデルhierarchical network model コリンズ Collins,A.M.とキリアン Quillian,M.R.(1969)は,知識が階層的な意味ネットワークとして表現されると提案した。図1に示すように,意味ネットワークは上位概念 から下位概念 へと相互に連合した階層構造 として表現される。個々の概念はノードnode(接点)に対応し,概念間はリンクによって結合される。リンクにはノード間の結合関係を示すラベルが付けられており,概念間の包含関係 ,概念のもつ属性などを意味する。この構造では,各概念(たとえば「カナリア 」)はより上位の一般的概念(「鳥」)の下に位置づけられている。また,各概念はそれを特徴づける属性(「黄色い」「さえずる」など)とも結合されている。ある一群の概念に共通した属性は個々の概念にではなく,最も上位の概念においてのみ貯蔵されており,これを認知的節約cognitive economyの原則とよぶ。コリンズとキリアンは文の真偽判断課題sentence verification taskの反応時間を測度として,モデルの検証を試みた。モデルの仮定によれば,検索しなければならない概念や属性間のレベル差が増すほど,反応時間は増加する。たとえば,「カナリアは動物である」は「カナリアは鳥である」よりも反応時間が長くなることが予測され,実験結果はこれに一致した。しかし,このモデルでは説明できない結果も示された。第1に,「カナリア」も「ダチョウ 」もともに「鳥」というカテゴリーの事例であるが,「ダチョウは鳥である」のような非典型的な事例に関する文では,階層レベル差が等しくても判断時間がより長くなるという現象(典型性効果typicality effect)を説明できない。第2に,「哺乳類」は「動物」の下位概念であるが,「コリー犬は哺乳類である」への判断時間の方が「コリー犬は動物である」に対してよりも長くなるという結果が得られ,これは階層構造による予測に一致しない。プライミング効果 semantic priming effectがある。メイヤーMeyer,D.E.とシュベインベルトSchvaneveldt,R.W.(1971)は二つの文字列を継時的に提示し,それが単語であるか,非単語であるかを判断させる語彙判断課題lexical decision taskを行なった。その結果,第1刺激と第2刺激が意味的関連のある単語である場合(たとえば,「パン」と「バター」)は,そうでない場合(「看護師」と「バター」)に比べて,第2刺激の判断時間が短くなることが示された。モデルによれば,第1刺激が活性化されると,これに関連した単語にも活性化が拡散すると予測され,このことが第2刺激への処理を速めたと解釈できる。representation 】 知識が記憶中に貯蔵される際には,対象の実体を離れ,一般化,抽象化の過程を経て,内的に表現される。表象とは,対象がなくともその対象を表現する表記法や記号の集合であり,事物や事象,概念やカテゴリー,あるいはそれらの特徴を特定する。表象には二つの側面がある。一つは表象が情報を伝える表現形式である。もう一つの側面は特定の表象が伝える内容または意味であり,同一の内容であっても,複数の形式によって伝えることが可能である。神経回路網 を採用し,神経細胞に対応する単純なユニット間の結合によるネットワークを仮定する。また,概念はネットワーク上で特定のユニットによってではなく,ユニット間の活性化のパターンによって表現されるとする。モーツァルト は公爵に美しい協奏曲を贈った」という文は,「贈る(モーツァルト,協奏曲,公爵),美しい(協奏曲)」という二つの命題リストで表わすことができる。「公爵はモーツァルトに美しい協奏曲を贈られた」という文も,命題リストでは等しくなり,言語,文法形式や語彙による違いにかかわりなく,同じ意味内容を抽出することができる。命題のもう一つの表記法はネットワークによる表現である。アンダーソン(1980)によれば,各命題は楕円で示され,ラベルの付いた矢印で述部や項に結合する。命題,述部,項はネットワークのノードとよばれ,ノード間を結合する矢印はリンクとよばれる。リンクに付いたラベルはノード間の結合の種類を示し,関係,行為者,対象,受け手などが含まれる。図3は「モーツァルトは公爵に美しい協奏曲を贈った」という文を命題ネットワークによって表現したものである。記憶 →スキーマ →ニューラルネットワークモデル →認知 →認知心理学 →プライミング効果

出典 最新 心理学事典 最新 心理学事典について 情報

Sponserd by

知識 (ちしき)

目次 知識の確実性,科学的知識 知識への反省 知識を超えるもの 知識の知識 知識とは,さしあたっていえば,人間のいとなみのうち,ものを知る活動一般の,とりわけ獲得された成果の側面をいう語にほかならない。〈しる〉ことは,元来〈領(し)る〉こと,すなわち支配しみずからのものとすることに通じ,漢字の〈知〉もまた,ものごとのありようを〈矢〉のように端的に〈口〉でもって言いあらわすことを意味するという。一方,〈識〉は,〈識別〉すると熟して使われることからも見て取れるように,あるものをそれ以外の他のものどもから判明に区別して見分けることを意味する。知識とは,したがって,より正確には,ものごとを〈見分け〉〈わきまえ〉(わき=分き)て〈しる〉こと,またとりわけ,そのようにして知られ,ないしは領られた内容を意味するものということができよう。

知識の確実性,科学的知識 知識は,以上のことからして,当然,個人的な思いなしあるいは臆見(ドクサdoxa)とは区別される。思いなしあるいは臆見は,ものごとのありようを正確に見分け,識別して,領り,支配する域には達していないと考えられるからである。臆見が知識にまで高められるためには,それがものごとのありように即してだれにも認められる確実で公共的なものにまで洗い上げられなければならない。このような洗い上げのプロセス を幾世代にもわたる人々の協働によって自覚的に行うところに獲得されるのが科学的知識といわれるものにほかならない。〈知は力なり〉〈自然は従うことによって征服される〉といったF.ベーコンのことばに象徴されるように,近代科学の登場このかた,知ることのもつ領る,支配するという側面は,とりわけ強く人々の耳目をひきつけてきた。

知識への反省 しかし,もちろん,このことは,科学的知識のもつ権能への手ばなしの賛美がまかり通ってきたことを意味するものではない。むしろ,反対に,ものごとのありようを正確に〈見分け〉〈わきまえ〉て知り,またそのための方法をくり返し洗練するいとなみと同時に,近代科学の進展にともなって,知ることそのもののあり方やそれが人間のいとなみ全体の中で占める位置についての反省がさまざまな角度からなされてきたというのが実情なのである。ベーコンやデカルト以来の近代哲学において,とりわけ認識論が重んじられたことは,このような事態のあらわれにほかならない。近代哲学の展開の中で,われわれは,たとえばヒュームが,因果関係についてのわれわれの知識を蓋然的な信念や習慣にまで還元することによって,知識の専横に歯どめをかけ,あるいは,ニュートンの名に代表される近代科学の知識の存立場面を詳細に分析したカントが,〈信仰に場所をあけるために知識を制限せざるをえなかった〉といって,いわば知識の存立場面の彼方に,道徳や宗教的信仰の成立場面を指示するのを見る。これらの人々において,われわれは,正確に識別されたものごとへの支配力を獲得した知識を,にもかかわらず万能のものとはせず,それをたえずむしろ識別のより上位に位置して識別そのものをときに生み出し統御もする柔軟な信仰や信念や知恵の働きとつきあわせて従属させようとするすぐれた〈わきまえ〉を見るのである。

知識を超えるもの たとえば数や論理法則などの理念的な対象(これらについての知識は,ときに〈ア・プリオリ〉なものとして,経験にもとづく〈ア・ポステリオリ〉な知識と区別されることがある)まで含めた識別された対象にかかわる知識は,人間の生のいとなみ全体の中に置いてみると,けっして万能なものではなく,すでにみたように,識別的知識を超えてそれを導き統御する柔軟な信念,信仰,知恵などの働きに従属することによってはじめて生きるものである。この高次の働きが,ときにまた知ないし知識の名で呼ばれることから,事態はやや錯綜した観を呈することになる。すでにプラトンが,間接的な識別知としての〈ディアノイアdianoia〉の上位に,問答法ないし弁証法によって到達されるべき一種の直覚知を置き,それ以来,感覚的臆見,間接的識別知,直覚知という三分法は,西欧の思考の歴史において広く行われてきた。フィヒテの〈知識学〉やヘーゲルの〈絶対知〉にいう知ないし知識は,この伝統をふまえて,識別知と識別以前ないし識別を超えた直覚知にいわばあいわたる微妙な位置を占めている。この高次の知は,たとえばベルグソンになると,動物の本能にも比せられる〈直観〉として,直覚的性格をふたたびあらわにするが,それが近代実証科学の目覚ましい成果に幻惑され,識別的知識と安易に短絡されると,人間をかつての神に代わって自然を支配すべきものの位置におく悪しき意味での人間中心主義ないし主体主義の哲学を生むことになる。

知識の知識 人文科学,文化科学,精神科学などと,時と所に応じてさまざまな名で呼ばれる一連の科学が,自然科学とちがって,知識をその重要な一環として含む人間の文化によって形成されたものをその対象とするということは,これらの科学ないし学が,いわば知識の知識という側面を少なくとも重要な一環として含むことをいうにほかならない。ここから,これらの学の方法的特殊性も生じてくることになるが,ここで重要なのは,それらが知識の知識という性格をもつことが,おのずからそれらが知識批判の性格をもつことに通じることである。現代では,いわゆる未開社会を含めた多様な社会の文化やまた無意識ないし深層心理のメカニズムへのとらわれのない視野の拡大に応じて,〈学〉的知識そのもののあり方を,むしろ〈知〉一般の地平にたちかえることによってきびしく問い直す動きが見られはじめている。直観 →認識論 坂部 恵

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

知識英語 フランス語 ドイツ語

客観的で確定的な認識内容をいう。日本では専門的知識をもった人や作家が知識人とよばれるが、そのよび方の当否は別として、ここでは高度の専門的知識と一般人のもつ常識とが区別されているようにみえる。その際一般的に、常識はあいまいで浮動的であり、知識は明晰(めいせき)で確定的と考えられているが、しかし知識と常識との間に一線を画すことはむずかしい。常識の純化によって生じた知識もあるし、逆に科学的知識で、しかもかなり高度のものが常識化される場合も多いからである。

知識はまた知恵から区別されることがある。科学的知識に代表されるようないわゆる理論的知識は、いくら集積されても、人生いかに生きるかの解答を与えない。解答を与えるのは知識ではなく、知恵であるとされる。しかしこの見方においても、知識と知恵の区別はそれほど明確ではない。いわゆる「生活の知恵」を得るには常識をも含めた多くの知識が必要であろうし、倫理的に生きようとする人間も、独善的にならないためには、哲人の書いた書物などから多くの知識を学ぶ必要があろう。ちなみに仏教では「知識」はむしろ知恵のことであり、仏道に通じた知恵ある人物も「知識」とよばれる。

西洋では、知識はしばしば信仰から区別される。その場合、知識はギリシア的な理性的知識を原型とし、信仰はヘブライ的な宗教的信仰を原型とするが、しかし西洋思想はこの両者が互いに入り組んで成り立っているのであるから、ここでも知識と信仰の領域を明確に区別することは困難である。たとえばキリスト教の教義や神学は、信仰に根ざしているが、それ自身はまた知識とみられるからである。

かりに一つの定義として、およそ世界内において人間に知られるいっさいを知識とよぶならば、そのなかには常識も知恵も宗教の教えも含まれるであろう。迷信的な占いや予言でも、人間に知られたものとしては知識である。しかし、もし人間にとって世界内に現象する事柄の知識がすべてではなく、人間がよりよく生きるためには別のものが、たとえそれがなんであれ、世界と世界の知識を超えたものが、必要であると考えるなら、そこで初めて世界内の知識の意義と限界が明らかになり、それとともに知識とは異なった知恵なり信仰の所産が、知識に対立するものとして、改めて確認されることになろう。

[宇都宮芳明]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) 日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

知識

経験や教育によって得られ,判断の際の基盤となるもの.哲学における認識論とは異なり,図書館情報学では,メディアを通じて蓄積,伝達される,組織や社会が共有する知識を議論の対象としてきたが,情報学では,科学的知識,ポラニー(Michael Polanyi 1891-1976)の暗黙知,ポパー(Sir Karl Raimund Popper 1902-1994)の客観的知識などを取り込もうとしている.情報との関連に関して,一般化や形式化の進んだ情報,構造が複雑な情報を知識とみなしたり,流れるのが情報で蓄積されるのが知識とするなどの考え方がある.一方では,知識と情報を同一視したり,認知機構の内部か外部かで区別する場合もある.情報処理の領域では,コンピュータに知識を扱わせようとする知識工学があり,情報検索に影響を与えた.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版 図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

Sponserd by

普及版 字通

「知識」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」 普及版 字通について 情報

Sponserd by

知識

広義には「知る」といわれる人間のすべての活動と,特にその内容をいい,狭義には原因の把握に基づく確実な認識をいう。ある特定の主体についてのこのような知識がさらに概念的に規定され,論理的,体系的に組織されたものが学問である。知識の正しさへの反省,批判,真理性の規準への探究は哲学の中心問題の一つであり,存在と認識との関係などをめぐって観念論,実在論 など多くの議論がある。社会学の分野では,知識社会学 が知識を社会的機能の面からとらえる試みがなされている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の 知識の言及

【科学】より

…元来は英語(もしくはフランス語)のscienceの訳語として19世紀末に日本で造られた単語であり,その後中国にも輸入された。scienceとは本来ラテン語のscientiaつまり〈知識〉全般を指す言葉から生まれたものと解される。ヨーロッパ語としてはフランス語に取り入れられたのが早く,17世紀初期に英語としても定着した。…

【善知識】より

…知識というのは知合い,友だちの意味。善友ともいう。…

【論理学】より

…論理についての科学。われわれは論理をごくおおまかに,人間の思考の筋道,あるいは思考の成果としての知識の構造と特徴づけることができる。[思考・知識]

※「知識」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

〕少(わか)くして奇穎。書を讀み、目を

〕少(わか)くして奇穎。書を讀み、目を (よぎ)れば

(よぎ)れば れず。夜、

れず。夜、 室の

室の に坐するに、二目爍爍(しやくしやく)として電光の如し。~知

に坐するに、二目爍爍(しやくしやく)として電光の如し。~知 漸く開くに比(およ)び、光

漸く開くに比(およ)び、光 ち斂(をさ)まれり。

ち斂(をさ)まれり。