精選版 日本国語大辞典 「キリスト教」の意味・読み・例文・類語

キリスト‐きょう‥ケウ【キリスト教】

- 〘 名詞 〙 イエス‐キリストから発して、その人格と教えを根本規準とし、また最後的なものとして信じる宗教。ユダヤ教を母胎として一世紀中ごろパレスチナに起こり、使徒たちの伝道によって、各地に広がり、四世紀初めローマ帝国の国教となる。一一世紀中ごろローマ教皇の権力増強によって東西の教会に分裂し、東方教会はギリシア正教会となる。一六世紀前半宗教改革が起こり、ローマ教会からプロテスタント教会が独立した。旧約と新約から成る「聖書」が経典。「旧約聖書」に示された神を父なる愛の神として説き、その神に従い、神と人とのために仕えるべきことをその中心教説とする。耶蘇教(やそきょう)。基教(ききょう)。

- [初出の実例]「若し吉利斯督教を奉ずるの徒あれば、必らず厳刑に伏するは」(出典:日本風俗備考(1833)一五)

改訂新版 世界大百科事典 「キリスト教」の意味・わかりやすい解説

キリスト教 (キリストきょう)

キリスト教の本質

キリスト教とは何か

この問いの背後には,かつてイエス・キリスト自身が弟子たちに投げかけた問い〈人々はわたしを何者だと言っているか……あなたたちは,わたしを何者だというのか?〉(《マタイによる福音書》16:13~20,《マルコによる福音書》8:27~30,《ルカによる福音書》9:18~21,《ヨハネによる福音書》6:67~71)がひそんでいる。この後者に答えることが,前者に対する根本的な答えである。逆に,後者の問いを回避すれば,前者はたんなる好奇心,あるいはアカデミックな関心からの問いに成り下がってしまう。キリスト教に向けられた問いは,すべてキリスト自身に行きつかざるをえないのである。

他方,キリストの全生涯と活動は,彼自身が〈父〉と呼びかけた真実の神とその愛を人々に示すことにささげられた。したがって,キリスト教はキリスト中心であると同時に,それとまったく同じ意味で神中心の宗教である。そして,人間はキリストを通じてのみ真実の神と結びつき,そのことによって永遠の生命と幸福に入ると信じるのがキリスト信者である。広義のキリスト教とは,これらキリスト信者が受けいれている教え,およびこの教えの実践を通じて,またその影響の下に生みだされた道徳,文化,制度などの総体を指す言葉である。こんにち,キリスト教はカトリック教会,プロテスタント諸教派,東方正教会の3グループに大別され,総数約10億のキリスト信者が全世界に拡散,居住している。

キリスト教のシンボル

キリスト教がはじめて日本に伝えられてから4世紀半,明治初年,布教の自由が再び認められてから1世紀以上経過したが,キリスト教はいまだに,全般的にいって,外来の異質な宗教という印象を脱していない。しかし,われわれが現在何の抵抗も感じないで使っている言葉のなかには〈世俗化〉されたキリスト教の用語が多くふくまれている。代表的なものとして〈十字架〉〈復活〉〈福音〉〈バイブル(聖書)〉〈三位一体〉〈洗礼〉〈終末〉〈天国〉などを挙げることができよう。これらの言葉がしばしばキリスト教的起源をはっきり意識しないで用いられている事実(たとえば苦痛や犠牲を〈十字架〉,必読書を〈バイブル〉などと比喩的に呼ぶ場合)は,ある意味でキリスト教の土着化のしるしとみなされよう。キリスト教が日本文化のなかに定着したことを示すもう一つの例は〈神〉という言葉の用法である。こんにち,日本語の〈神〉は,祖先の霊,山とか樹木に宿る霊などを指すにとどまらず,あきらかにある超越的で絶対的な実在,ないしは最高善としての神を指す言葉になっている。

キリスト教のシンボルのなかで中心に位置をしめるのは十字架である。キリスト教が輝かしさ,雄大さ,力強さ,豊饒を印象づけるシンボルではなく,極悪な犯罪と恥辱のしるしである十字架によって代表されるという事実は,この宗教の独自性を示している。それは何よりもキリスト教が現世利益(りやく)を約束する宗教ではないことを意味する。キリスト教は〈愛の宗教〉と呼ばれ,実際に〈神は愛である〉(《ヨハネの第1の手紙》4:16)と宣言するが,この愛の原型は十字架につけられたキリストである。さらに十字架は,受肉(托身),三位一体など,キリスト教の中心的な神秘を予想し,復活の信仰と結びつく。キリスト信者とは自分の十字架を担ってキリストに従う者にほかならない。このように,十字架はキリスト教の教義と実践の全体への道であるが,それと同時に,安易な理解や同調を拒絶するシンボルでもある。

キリスト教の輪郭

つぎに,われわれが十字架を目印にキリスト教に接近しようと試みるとき,キリスト教との出会いのきっかけとなるのは,何よりも聖書,教会,キリスト教道徳(倫理)の三つであろう。したがって,学問的方法を用いてキリスト教の本質に迫るのに先立って,まずこれら三つの要素に目をむけ,キリスト教の輪郭を描きだすことにしよう。

聖書

聖書に関するキリスト教の根本的主張は,他の宗教の聖典とはちがい,そこに記されているのはたんに教祖の言行や教訓ではなく,まさしく神の言葉だ,というものである。〈神の言葉としての聖書〉という考えは,神はたんに自然界の事物を通じてではなく,歴史のなかでより親密なしかたで人間に語りかけること,さらに永遠のロゴス(言葉)である神が人間となってこの世界に入ったこと(受肉)を前提とする。したがって,信仰をもってキリストが人となった神であることを肯定しないかぎり,聖書を神の言葉として受けいれることは不可能である。

こうして,聖書は神の語りかけと,信仰にもとづく人間の応答によって形成される生きた伝承を前提としており,そのなかでのみ成立することができた。他方,書き記されて明確な形をとった聖書は,伝承のなかで中心的な位置をしめ,信仰の規準とみなされるようになった。なぜなら,聖書の著者は神であり,聖書は神の言葉そのものだからである。伝承と聖書の関係をめぐってかつてはカトリックとプロテスタントの間で激しい論争が行われた。聖書の解釈がさまざまの問題をふくむことは確かであるが,その場合,聖書が神の言葉であることは共通の前提となっているのである。

→聖書

教会

多くの場合,われわれとキリスト教との出会いの機会となる教会といえば,教会の建物である。われわれ日本人にとっても教会の建物は親しい眺めであり,そこが礼拝の場,祈りの家であり,そこで説教がなされ,賛美歌が歌われることは広く知られている。しかし,より本来の意味での教会とは,建物よりはむしろキリスト信者の共同体や交わりを指す。ここでも教会はまずさまざまの異なった組織,制度,慣習をもつ人間の社会として立ち現れる。ただし,他の人間的社会とは違い,ここで人々を結びつけているのは血や人間の意志,あるいは合意ではなく,神からの呼びかけである。その意味で教会は〈地上を旅する神の民〉と呼ばれる。さらにこの社会が他の人間的社会から根本的に区別される点は,その成員がたんに相互のコミュニケーションを通じて結びつくだけでなく,より親密な交わり(コミュニオン)において一体となっているところにある。この交わりは神の恵みへの参与にもとづくもので,生者と死者,聖人と罪人をふくむ。ここまでの教会像は,おそらく他の宗教における〈教会〉と共通の面が多いであろう。

ここからさらに進んで,信仰の光の下にキリスト教独自の教会像を追求するとき,パウロによって描きだされた〈キリストの体corpus Christi〉としての教会との出会いが起こる。この教会像はパウロがキリスト教へと回心するきっかけになった信仰体験にもとづくもので,彼はまだキリストの教会を迫害していたとき,教会に対する迫害はそのままイエス・キリスト自身に対するものであることを啓示された(《使徒行伝》9:5)。パウロはたんなる比喩としてではなく,文字どおりの現実--信仰において経験される現実--として,信者たちが〈キリストの体であり,ひとりひとりその部分である〉(《ローマ人への手紙》12:5,《コリント人への第1の手紙》12:27)と言明する。パウロはたんに教会を人体にたとえて,それを構成する諸部分や機能の間の調和,連帯の必要性を説いているのではない。むしろ重要なのは,パウロにとって--そしてすべてのキリスト信者にとって--〈生きているのは,もはやわたしではなく,キリストこそわたしのうちで生きている〉(《ガラテヤ人への手紙》2:20)という現実であり,この現実のゆえに教会は“キリストの”体なのである。

しかし,〈キリストにおいて一つの体〉であるはずの教会は,その歴史の当初から分派活動や対立にむしばまれてきた。すべての信者が完全に一であるようにとのイエス自身の熱烈な祈り(《ヨハネによる福音書》17:21~23)にもかかわらず,彼がえらんだ使徒の一人は裏切り者となった。〈キリストの神秘な体〉である教会は,無知と欲望のとりこであり,弱さと高慢さの両極を激しくゆれ動く人間の集りであるかぎり,つねに分裂や争いになやまされるであろう。問題はそうした教会の〈現象〉のうちに,〈キリストの体〉という現実を読みとることが可能かどうかであり,そこに現代人とキリスト教との真実の出会いの可能性がかかっている。

キリスト教道徳(倫理)

人々とキリスト教との出会いを成立させる第3の機会は,キリスト信者の生き方としてのキリスト教道徳である。キリスト教はけっして道徳の教えではない。しかし,キリスト教が古代世界の道徳に大きな衝撃を与え,その影響の下に新しい道徳が形成されたこと,そしてこの新しい道徳がしばしばキリスト教の本質を示すものとして受けとられていることは確かである。

キリスト教道徳の特徴としては,〈恥の道徳〉に対して〈罪の道徳〉であること,その戒律の厳しさ,肉体的欲望を否定する禁欲的傾向などが指摘されることが多い。しかし,その根本は人間に対する神の無限の愛とあわれみにてらして,まさしく神の子,〈神のかたどり(似姿)〉と呼ばれるにふさわしい人間の尊厳を確立したことである。人間の生命はたんに過ぎゆく時間のなかでつかのまの成長をとげるだけでなく,神の恵みによって永遠の生命へと入るのであり,人間の尊厳はそこに見いだされる。このことによって道徳は地上世界,あるいは国家社会の枠組を超え出て,絶対者である神からの呼びかけ,それに対する人間の自由な応答という場面においてとらえられるようになった。

キリスト教的道徳の特徴はギリシア・ローマの古典古代文化における理想的人間像と,キリスト教的人間像との比較を通じてあきらかにされる。前者が四つの枢要徳virtutes cardinales,すなわち知恵(知慮),正義,勇気,節制によって構成されるのにたいして,後者はその上に信仰,希望,愛の三つを付け加え,そのことによってはじめて真実の徳が成立する,と主張する。なぜなら,キリストの福音によって人間には古代の賢者や哲学者が夢みることもしなかったほどの栄光が約束されたのであるが,この栄光に達するためには信仰,希望,愛による魂のきよめと強化が必要だからである。さらにこの三つの付加によって枢要徳そのものも深い変容をこうむったのであり,たとえば古代ギリシアにおいて勇気ある行為の典型は戦場における英雄的な戦士において見いだされたのに対して,キリスト教的道徳においては死に至るまで信仰を証しする殉教者において見いだされるのである。

キリスト教的道徳は二つの顔をもっている。その一つはユダヤの律法と結びつく自然法で,これは神によって創造された人間本性,ないしは世界秩序に根ざす倫理規範である。もう一つは,それのみが無条件に妥当するといわれる愛の掟である。この二つは矛盾するのか,それとも両立するのか,についてはキリスト教内部でもさまざまの見解があるが,それらが歴史的にキリスト教的道徳の主要な内容とされてきたこと,そしてそれらが人々とキリスト教との出会いの機会となってきたことは否定できない。

外から見たキリスト教

つづいて,実証的な学問である宗教学(比較宗教学,宗教現象学,宗教史学をふくむ)の助けをかりて,歴史的現象としてのキリスト教に接近し,できるかぎり客観的にその特徴を浮かびあがらせよう。このように“外から”眺められたとき,キリスト教が示す第1の特徴は,それが世界・人類的宗教だということであり,その点でまずもろもろの守護神・祖先崇拝を内容とする部族・民族宗教から区別される。歴史の特定の時点,世界の特定の場所において出現しながらも,キリスト教はいかなる特定の民族,人種,地域にも閉じこめられてはいない“開かれた”宗教である。日本ではキリスト教が“西洋の”宗教と呼ばれることが多いが,現実のキリスト教は東洋と西洋の接点で誕生し,当初からその教えが〈すべての国の人々〉(《マタイによる福音書》28:19),〈全世界のすべての者〉(《マルコによる福音書》16:15)に属することを自覚していた。キリスト教は唯一の世界・人類的宗教であるとはいえないが,この性格を最も顕著に示してきたことはたしかである。

第2に,キリスト教は高度の発展段階に達した人間文化を素材もしくは基盤として成立した宗教であり,宗教の原初的形態から区別された意味での文化的宗教である。キリスト教は哲学,芸術,政治,法律など人間文化のもろもろの領域との間に,時として対立をふくむ緊張関係を保ちつつ,それらの領域に浸透し,強力に影響を及ぼしてきた。将来においても,キリスト教は人間文化に対して内から霊感を与えつつ,さまざまの形で〈受肉〉を実現していくものと考えられる。

第3に,キリスト教は歴史的啓示宗教であり,信仰の対象および根拠としての神的啓示が中心となる。その点でキリスト教はユダヤ教,イスラム教と共通であり,仏教から明確に区別される。歴史的啓示宗教は,世界を超越する唯一絶対なる神が,特定の時・場所において歴史に介入し,みずからをあらわしたことを信じる宗教であり,有神論ないし一神論(教)と呼ばれる宗教の最も純粋な形態である。そのうちで,預言者や宗教的天才を通じて啓示がなされたと主張するにとどまらず,歴史的人物であるナザレのイエスが神であり,神の完全な自己啓示であるとするキリスト教は独自の位置を占めている。

第4に,キリスト教は一定の教義(ドグマ)を信仰の対象として固持する教義宗教であり,礼拝の儀式や慣習をおもな内容とする祭祀宗教,宗教体験を明確な言語で表現し教義化することに対して,懐疑的な悟りの宗教などから区別される。キリスト教は神とその業(わざ)が測りがたい神秘であることを根本的に認めつつ,その信仰は真理であり,そして信仰の真理は明確に定式化されうることをつねに主張してきた。これは使徒時代以来のさまざまの信条制定の歴史,およびキリスト教の戦闘的,非寛容的性格を示すものとしてしばしば批判される,正統-異端抗争の歴史にてらして明らかである。言語表現がより厳密なものになる,という意味での教義発展があることはいうまでもないが,それは必ずしも教義の基本的内容そのものの変化を意味するものではない。

第5に,キリスト教は終末論的宗教であり,もろもろの現世利益宗教から区別される。しかし,だからといってキリスト教は厭世的,現世逃避的という意味での来世宗教であるというのは正しくない。なぜなら,キリスト教でいう終末はこの世界および歴史の完成ないし成就だからであり,イエス自身が〈神の国〉についての譬(たと)えで明らかにしたように,それはある意味では“いま,ここに”現存しているからである。キリスト教は歴史の一こまとしてその役割を演じた上で,やがて消え去るのではなく,世の終末まで旅をつづけるという意味でも終末論的宗教である。さらに,キリスト教はこの世界と歴史,その文化と権力をけっして絶対視せず,また自己をそれらと同一視することもない--この点に関してキリスト信者がこれまで多くの誤りを犯したことは否定できない--という意味でも終末論的宗教である。

最後に,もろもろの世界的宗教のなかで,キリスト教は人格的存在としての人間の,多様な,そして一見対立的な要求のすべてを充足するものであるところにその特徴があり,その意味で人格の宗教である。人間の人格は肉であると同時に霊,時間のうちで生き成長すると同時に永遠をめざし,神以外の何者も知りえない魂の深淵を保ちつつ,他の人格との交わりにおいてはじめて人格たりうる社会的存在である。キリスト教はこうした人格の対立的な諸要求を極限まで徹底させることを通じて統一しており,この〈対立するものの一致coincidentia oppositorum〉こそ,宗教としてのキリスト教の根本的特徴を示すものといえる。

内から見たキリスト教

〈キリスト教とは何か〉という問いは,遅かれ早かれ,キリスト信者自身は自分たちの宗教をどう理解しているのか,という問いに行きつかざるをえない。それは信仰の光の下に理解されたキリスト教であり,外側から中立的な目で眺められているのではなく,すでに態度決定を下した者が内面からとらえるキリスト教である。具体的にいうと,問題となっているのは,キリスト信者は自分たちの信仰の本質的内容をどのように自覚しているかである。カトリック,プロテスタント,東方正教会の相違を超えて,キリスト教信仰の本質的要素を明らかにしようとする試みが,多くの否定的,懐疑的反応に出会うことはたしかである。しかし人間の側から見ればさまざまの宗派が対立していても,それは神によって保証された〈信仰は一つ〉(《エペソ人への手紙》4:5)という現実を破壊するものではない。

いま〈使徒信条〉と呼ばれるキリスト教の基本信条の最古の形態をよりどころに論述を進めると,まずキリスト教信仰の全体の枠組を確定するのは,見えるものと見えないものすべての創造主,宇宙を造り主宰すると同時に歴史の支配者である神に対する信仰である。この神はたんに畏怖すべき絶対的権力者ではなく,イエスが数々の譬え(とりわけ〈放蕩息子〉の譬え)で示したように,〈父よ〉と呼びかけることのできる愛とあわれみの神である。神は創造主として万物に存在を与えるにとどまらず,永遠の生命と至福という祝宴の座につくように,すべての人間を招き入れる恩寵の神である。キリスト信者は究極的に,このような恩寵の現実にもとづいて世界,人間,歴史を理解するのである。

キリスト信者が〈父よ〉と呼びかける神は,唯一なる神であると同時に〈父〉〈子〉〈聖霊〉と呼ばれる三つのペルソナ(位格)における神である(三位一体)。この三一なる神という神秘は,神がみずからの内的生命と愛の秘密を,人間が垣間見ることを許したものであり,キリスト教の中心的教義である。これによってキリスト教は同じく一神教であるユダヤ教,イスラム教から明確に区別される。つぎにキリスト信者は,マリアから生まれ,十字架につけられて死に,3日目に復活して弟子たちに現れたイエスはまことの神であると信じて告白する。〈子〉なる神,すなわち神の永遠のロゴスが人間となったのがイエス・キリストであることを肯定する受肉(托身)の教義は,三一なる神と並んでキリスト教の中心的神秘である。

受肉は人類の救いの歴史における中心的できごとであり,キリスト教の立場からの神および人間の理解が,根本的にそこにおいて成立する場である。なぜなら〈わたしを見た者は父を見たのである〉(《ヨハネによる福音書》14:9)といわれているように,人間イエスのほかには神の姿を探求すべき場所はなく,また逆に人間イエスが神の自己啓示の場となりえたことのうちに,人間存在の最も深い意味がふくまれているからである。いいかえると,キリスト信者は世界や歴史にもとづいてキリストを理解するのではなく,逆にキリストから放射される光のなかで世界と歴史の意味を理解しようと試みる。その意味で“内から見た”キリスト教とは,キリスト中心の世界・歴史像であるといえる。

つぎに“内からの”キリスト教理解にしたがえば,教会も聖なるものであり,信仰の対象である。教会が〈キリストの体〉であることについてはすでにのべたが,ここでは教会と〈神の国〉との関係に注目することによって,キリスト信者にとって教会は何であるかを明らかにしよう。イエスは宣教活動の当初に,イスラエルが待望していた〈神の国〉の到来,すなわち救いの実現を宣言したが,その同じイエスが世の終末における〈神の国〉の完成へむけて教会を設立した。教会は歴史の終末における〈神の国〉の完成を信じ,祈り求めるのであるから,教会と〈神の国〉とは同じものではない。しかし,教会において神の救いの業(わざ)はすでに始まっているかぎりでは,教会は〈神の国〉の〈ひそかな始まり〉である。とくにカトリックでは〈勝利の教会〉と呼ばれる,天国の聖人たちの交わりは〈神の国〉を予示すると考えている。この考えによれば,教会とは,生きている信者だけから構成される教会,つまり悪の力と戦いながら地上を旅する〈戦闘の教会〉だけに限られるのではなく,〈浄(きよ)めの教会〉と呼ばれる死者たちの交わり,それに上述の〈勝利の教会〉がふくまれることになろう。すなわち,教会はけっして地上のユートピアの建設をめざすのではなく,むしろすべての死者,天国の聖人たちと連帯しつつ〈神の国〉を待望しているとみなされるのである。

キリスト教と世界

これまで〈われわれはどのようにしてキリスト教と出会うのか〉という問いを軸にしながら,この世界から出発してキリスト教の本質への接近を試みたのであるが,ここで方向を逆転させて〈キリスト教は現実の世界にどのようにかかわるのか〉と問うことにしよう。それによって,よりダイナミックなキリスト教理解が得られるであろう。イエスは〈わたしの国はこの世のものではない〉(《ヨハネによる福音書》18:36)と宣言したが,それは単なる世界の否定,あるいは世界からの逃避の姿勢ではない。同じイエスが〈わたしはすでにこの世にうち勝った〉(《ヨハネによる福音書》16:33)とも告げているからである。むしろ,神がイエス・キリストにおいて世界を受けいれたことを肯定する受肉の教義が示しているように,キリスト教は本来,世界がその固有の価値を有することを認めるのである。キリスト信者が待望する〈神の国〉は世界を離れたどこかに建設されるのではなく,まさしくこの世界の変容・完成にほかならないのであるから,キリスト信者は世界から逃避することを許されるどころか,この世界をその終末へ向かって変革していくべき責務を負わされている。現代キリスト教神学においては〈神の死の神学〉〈世界の神学〉運動をふくめて,世界の〈世俗化〉が問題にされ,この世界の固有の意味と価値を肯定する傾向が強まっているが,これはキリスト教的伝統の発展であって,それからの離反ではない。

キリスト教と政治

キリスト教と世界との間の緊張をはらんだ関係が,最も鋭い形でわれわれに迫るのは政治の領域においてである。この問題の複雑さは,一見互いに明白に矛盾するような聖書の言葉が示すとおりである。すなわち,一方でパウロは〈人は皆,上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく,今ある権威はすべて神によって立てられたものです〉(《ローマ人への手紙》13:1)と説き,他方ペテロは自分と使徒たちの名において〈人間に従うよりも神に従うべきです〉(《使徒行伝》5:29)と宣言する。市民的義務と神への忠実との衝突は,政治権力があからさまに宗教の領域へ介入する場合はいうまでもないとして,市民の人格的権利がおかされる場合にはいつでもなんらかのしかたで起こる。たとえば,こんにち核軍備の増強は人格の生存権に対する重大な脅威であり,神の掟に背くものだと確信するキリスト信者は,そのような政策を推進する政治権力に対していかに対処すべきなのか。〈カイザルのものはカイザルに,神のものは神に〉(《マタイによる福音書》22:21)というイエスの言葉は問題の解決を容易にするのではなく,かえって厳しく困難なものにする。何が神のもので何がカイザルのものであるかを判断することが困難であるのに,この判断を回避してはならないとイエスは命じているからである。

キリスト信者は同時に二つの王国(神とカイザル)の市民であり,キリスト教と政治とを分離することはできない。しかし他方,この2者は直接に結びつくのでもない。宗教的現実と政治的現実は,互いに分離できないが,同一視することもできないのである。たとえば〈殺してはならない〉〈あなたの敵を愛せよ〉などの聖書の教えを,そのまま政治の領域に移して,平和・反戦運動の実践的原理とするのは思想の短絡である。むしろ,キリスト信者は政治の領域がそれに固有の世俗的原理によって導かれることを認め,そうした政治の原理を実践的英知を働かせて探求しながら,当の政治の原理に対して福音の精神を浸透させようと努めなければならない。これこそ真の意味での預言者的ないし終末論的な政治姿勢であるといえる。

現代におけるキリスト教と政治との重要で緊急な接点は,キリスト教が約束する人類の救いと,政治が掲げる理想の一つである人間の解放との関係である。こんにち,この問題は政治神学,〈革命の神学〉あるいは〈解放の神学〉のテーマとして,とくにマルクス主義を対話の相手としながら論じられているが,そこで確認しておかなければならない原則は,環境世界および社会的条件の技術的改善ないし根元的な制度的変革だけでは,真の意味での人間の解放は実現されない,ということである。根元的に変革されなければならないのは人間存在そのものであり,キリスト教が罪のゆるし,神との和解,永遠の生命への希望について語るのはその点にかかわっている。しかし,キリスト信者がみずからの霊魂の救いを追求する道はこの地上において,肉体を通じてのほかはないのと同じく,〈神の国〉を追求する道も希望をもって現実の社会を変革し,未来社会の計画や建設にたずさわることを通じてのほかはありえない。その意味で,政治はキリスト信者にとって永久の課題なのである。

キリスト教と科学

キリスト教と現代世界との間の緊張関係が鋭く意識されている第2の領域は科学(とくに自然科学)ないし科学技術の領域である。科学の急速な発達,および科学技術による環境世界や生活様式の大規模な変革は現代人に対して圧倒的な印象を与え〈神か科学か〉という二者択一が意識されるにいたっている。この二者択一はそのままキリスト教と科学の対立という形におきかえられるが,いわゆる〈宗教と科学の闘争史〉は,この対立を立証する材料にこと欠かない。ガリレイ断罪,進化論をめぐる論争,まやかしであることが判明したさまざまの〈奇跡〉など。しかし,キリスト教と科学をめぐる現代的危機は,それらの対立ではなく,むしろ信仰と理性との分離という現代の文明史的状況を背景に,キリスト教と科学が分離されたままにとどまり,それらの総合が実現されていないことに存するのである。

この分離にはキリスト教思想家も力をかしてきた。すなわち,彼らは科学の〈攻撃〉からキリスト教を守るために,(1)科学は現象にかかわるだけで,人間や事物の本質にふれることはできないが,宗教はまさしくこの後者にかかわる,(2)科学が世界の認識にかかわるのに対して,宗教は個人の内部の感情に根ざす,などの議論によってキリスト教と科学とを分離しようと試みたのである。このような分離の試みがキリスト教と科学の両者にとって不幸な結果を生じたことはあらためていうまでもない。実在との接触を失ったキリスト教は無力化の傾向を強め,方向づけを失った科学はその創り主である人間をおびやかす破壊手段という様相を呈しているのである。

キリスト教と科学との総合はけっして安易に試みられてはならない。この2者が提示する宗教的な世界像と物理学的世界像との間には大きな隔りがあり,その橋渡しは一見絶望的に思われるほどである。この総合は科学者であるキリスト信者がその生涯にわたって信仰の純粋化と科学的探求の深化を遂行することによってはじめて成就されるものである。このことは科学史のうちの多くの敬虔なキリスト信者(たとえばアルベルトゥス・マグヌス,コペルニクス,メンデル,テイヤール・ド・シャルダンなど)の証言に照らして確かめることができる。

キリスト教と科学との新しい総合を企てるにあたって,過去においてキリスト教が科学的探求に対して積極的な影響をおよぼしたことを想起するのは無意味ではないであろう。第1に,キリスト教は神の超越性を徹底的に強調することによって,自然世界を非神格化もしくは世俗化して,人間による探求と支配にゆだねた。第2に,キリスト教は世界が最高の英知たる神によって創造されたと教えることによって,自然世界のうちには意味のある秩序が見いだされるはずだとの確信を生みだし,これが自然研究にとっての力強い霊感および刺激として作用した。キリスト教の影響力が及ばなかった地域においては科学が未発達にとどまった,あるいは西欧型の近代科学への道をたどらなかったという事実はきわめて暗示的であるといわなければならない。

こんにち〈神か科学か〉という二者択一が鋭く意識されているのは,いわゆる生命の産出が問題になる生化学,および人間の心の深層までコントロールしようとする精神医学の領域である。しかしじっさいには,これらの領域において科学が神の手にとって代わりうるかのように想像するのは誤解と,根拠のない思い上がりにすぎない。むしろキリスト教的観点からいえば,神はこれらの領域における科学的探求の発展を通じて,人間がより豊かに神的創造の業(わざ)に参与することを望んでいるのである。人間が理性と自由の行使を通じて創造の業に協力することは彼の尊厳にふさわしいことである。そして,キリスト教と科学との新しい総合はまさしく神的創造への参与という観点から企てられるべきであろう。

キリスト教と世界とのかかわりは,さらに道徳,芸術,文学,哲学,教育など,人間文化のさまざまの領域について問題にしていかなければならないが,それらはキリスト教文学,キリスト教美術などの関連項目にゆずることにする。結局のところ,キリスト教と世界との間の緊張をはらむ関係--超越と内在--を解く鍵の一つは受肉の神秘のうちに見いだされる。世界がそのまま神であるのではなく,また世界は神に見捨てられたのでもない。むしろ世界は神に受容されることを待ち望んでいる,とキリスト教は教える。そして,この教えそのものがキリスト教の本質的特徴を示しているといえよう。

再びキリスト教とは何か

キリスト教の本質に迫ろうとするこのささやかな試みの結びとして,あらためて〈キリスト教とは何か〉と問うてみたい。ところで,われわれとキリスト教との出会いが深まるにつれて,この問いは問う主体であるわれわれ自身を包みこむ主体的な問いの性格を強めてくる。そうした主体的な問いの一つがキリスト教と日本文化との出会いにかかわるものである。というのも,われわれは現実に日本の文化的風土のなかでこの問いを発しているのであるから。それは〈日本のキリスト信者は日本人キリスト信者としてのアイデンティティをどのように理解しているのか〉という問いでもある。事実,内村鑑三以来,多くのキリスト教思想家,神学者,作家たちがこの問いをめぐって盛んに論じてきた。そこから〈日本的基督(キリスト)教〉を唱える者も現れたが,キリスト教が日本文化に根を張ることの困難さも指摘された。そこで起こっていることは,キリスト教の歴史の最初の数世紀間に,ギリシアおよびラテン教父たちによって成就されたキリスト教と古典古代文化との出会いになぞらえられるであろう。

この場合に忘れてはならないのは,キリスト教と日本文化との出会いは,それ自体目標として追求すべきものではなく,われわれひとりひとりが,神の一度かぎりの完全な自己啓示であるイエス・キリストとの根源的な出会いを追求することを通じて,その結果として実現される,ということである。この根源的な出会いにおいては日本,東洋,西洋の区別は意味を失うが,それが文化のレベルで受肉するときに新しいキリスト教的道徳,芸術,文学,哲学などが創造されるのである。

主体的な問いの第2はキリスト教の絶対性にかかわるものである。それはわれわれが〈なぜわたしはキリスト信者であるのか〉と自問し,また他の人々の前で証言するときに最後に直面する問いである。とくに人口の大部分が仏教徒であり,神道の慣習に従っている日本において,この問いは緊急なものとならざるをえない。キリスト教の絶対性に関する根本原則は,信仰の対象でもあり根拠でもある真理に対して徹底した無私の態度を貫くことである。そのことによってはじめて,キリスト教の絶対性の主張は,排他的,独善的なものではなく,真に普遍的なものとなりうるであろう。すなわち,イエス・キリストが真の救いへの唯一の道であることを肯定しつつ,この救いはイエス・キリストを知らないすべての人々に及ぶものであると主張できる。キリスト教と日本文化との出会いの深まりを通じて,キリスト教の絶対性を弁証し,証言することが日本のキリスト信者にとっての歴史的課題であるといえよう。

執筆者:稲垣 良典

キリスト教の歴史

序論

キリスト教は世界三大宗教の一つであるが,仏教とイスラム教に比して,歴史的宗教かつ伝道宗教という著しい特徴をそなえている。それはパレスティナの一隅に生まれてまもなく地中海世界に広がり,ついで西ヨーロッパに入り,17世紀には海を越えてアメリカに渡った。本格的に東洋に伝来したのは16世紀のイエズス会が最初であるが,19世紀後半にアメリカ人宣教師による大がかりな活動があって広く行きわたるようになった。こんにちキリスト教は世界のほぼ全地域におよび,信徒数は10億を超えるに至っている。この進展はむろん一本の直線ではなく,からみ合う複数の線から成り,また停滞と飛躍の両方をもっているが,全体として見て,民族・文化・時代等の制約を引きうけつつもそれを越えて行く大きな運動となっている。さらに,この宗教を形づくっている教会・教派についていうと,1世紀の原始キリスト教は2世紀に入ってローマ帝国内の制度的教会(古カトリック教会)となり,これがのちに東方正教会とローマ・カトリック教会とに分かれて各自展開をとげていった。ローマ・カトリック教会からは,宗教改革によってプロテスタント教会が分かれ出た。これはルター派教会と改革派教会,およびスコットランドの長老派教会をもっている。イングランドでは国民教会に変わったアングリカン・チャーチに対してさらにピューリタン革命があり,そのあと多くの教派が興るようになった。

こうして,キリスト教はこんにち三大教会とプロテスタント内諸教派とから成っている。教派の数はきわめて多く,一見して四分五裂の感すらなくはないが,ここでも全体として見るなら,内的発展を伴った歴史的運動があることを否定しえない。そこで以下の叙述は,たんに教会の歴史的変遷を追うのではなく,キリスト教を歴史的かつ世界的宗教として成立させ,これを保持し展開させる固有のダイナミズムが何であるかを明らかにする課題をもっている。そのダイナミズムは,たんなる進歩や有機体的成長のそれではなく,むしろ統一と多様,正統と異端,中心と周縁,連続と非連続,停滞と前進などの対極形式の下にある。歴史的にはキリスト教の展開は環境世界を離れてはないので,大きく分けると,古代のヘレニズム化,中世のゲルマン化,近世の世俗化があり,そのなかで信仰の決断がどのような一貫性と偶然性をもって行われたかに注目する必要がある。

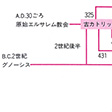

原始キリスト教

〈原始キリスト教〉という用語は19世紀の半ばに規範的・理念的意味をこめて用いられたもので,あまり適切ではないが,他方〈初期キリスト教〉〈初代教会〉という語も定着しているとはいえないので,暫定的にこれを用いておく。こんにちの批判的研究からすると,キリスト教はイエスに始まるとか,その内容は〈愛の教え〉であるということは単純には支持できない。イエスは自分をメシア(旧約聖書にいう終末的な救済王)と称したことはなく,教会の建設を命じたり,洗礼・聖餐というサクラメントを設定したことはない。これらは福音書に書かれているとしても,イエス以後の教会の自己理解のなかで書かれたものである。すると教会の創始者は,ペテロやヤコブのようなイエスの弟子たちであったか。たしかにそうである。しかしキリスト教をユダヤ教からはっきりと区別したという点で,いっそう創始者にふさわしいのはパウロである。だがこのパウロについても,宗教史的にみればヘレニズムの神秘宗教の混入がなかったわけではなく,ここにも純粋な起源をおくことはできない。これらのことは,〈キリスト教〉という名称が,最初の1世紀にはキリスト教徒の間からは発生せず,むしろ他から与えられた軽蔑的な語であったという事実と対応している。それゆえキリスト教の出発は,キリスト復活の信仰のなかで,旧約聖書の預言を介してキリストの意義を反省していった過程に求められる。地上のイエスはこれを基礎づけたが創始したのではない,というべきである。

イエスの誕生は前7年から後4年の間で,十字架刑に処せられて死んだのは30年から32年の間である。その公的活動は数年の短いものであった。イエスはバプテスマのヨハネの悔い改めの説教を受けつぐ形で活動を始めたが,それは当時ユダヤ教の内部改革を意図していたパリサイ派,エッセネ派,熱心党(ゼーロータイ)と共通する姿勢であった。しかし決定的な点でユダヤ教との相違が現れてくる。それは,ユダヤ教の重視する煩瑣な律法をしりぞけ,律法に現れた神の意志そのものに従うことを人々に教えたときである。バプテスマのヨハネは悔い改めを要求したが,イエスは人が彼自身に従う限り悔い改めが起こることを示した。旧約聖書によれば,悔い改めは終末論的な新しい存在を与えるという重い意味をもつ,預言者の最後の言葉であり,実際それは《ヨナ書》のような預言の最後の段階になってはじめて語られたのである。さらに,神のあわれみが貧しい者に注がれることは旧約聖書でつねにいわれ,ことにバビロン捕囚後の預言者によって強調されていて,イエスはこれに従って社会の貧困層に無条件の救いを告げることを使命とした。しかしその救いは,人間の〈業(わざ)の義〉すなわちヒューマニズムに基づくものではないことを徹底的に主張した点でユダヤ教を超えていた。〈心の貧しい者は幸いである〉(《マタイによる福音書》5:3)という言葉は,貧しい者への神のあわれみが同時に存在の転換にほかならないことを意味している。このようにイエスは創造(存在)と救済の一致のうちに行動し,それゆえイエスにおいては言葉と霊は少しも分離しない。このことは,好んで語られた譬えが奇跡の業と実質的に同じ事態をさしていることからも知られる。イエスはユダヤ人に憎まれ,ローマの総督ピラトに反乱者と疑われて,十字架刑に処せられたが,その死につづく復活は,彼における創造と救済の,また神と人との最もたしかな一致を示すものとして,人々にうけとめられた。

エルサレムで最初に成立した教団について歴史的詳細は与えられていない。その始まりは弟子たちの復活信仰の成立と同時である。これがガリラヤで(《マタイによる福音書》),またエルサレムで(《ルカによる福音書》)幻のうちに示されたことは,たしかにそれぞれの福音書の編集意図の相違を示すにちがいないが,事柄としていえば,預言者エゼキエルがバビロンとエルサレムとで同時に幻を見,預言したという二重性と同様であり,また《ダニエル書》のような黙示文学に見られる事後預言の重ね合せと同様である。これによって,二つの異なる場所での運動が歴史的には一つの預言とその成就のなかで見られることになる。すなわち,最初の教団はエルサレムに生じたが,ここにとどまらないでガリラヤという異邦人との境界地域に向かう運動をもっていて,この運動がイエスの復活の目撃と,その第2の復活たる再臨の希望とのあいだの中間時としてとらえられたのである。もちろんエルサレムの原始教団が実際にガリラヤを越えて異邦人世界に入って行くことはほとんどなかった。それが起こるためには,さらにユダヤ教からの攻撃という外的条件が出現しなければならなかった。エルサレムの人々はむしろ教会の歴史的条件を自覚し,その範囲内で終末論的な霊の秩序を保持することに心がけた。ここに最初の教会的自覚の誕生があるといえる。地上のイエスとのつながりは,〈最後の晩餐〉を宗教的生の象徴としての愛餐(アガペ)という共同食事に結びつけることで保たれた。この象徴化は精神化と物質化とを同時にもっているが,サクラメントの制定という法的なものではない。

しかしエルサレム教団は,拡大し伝道を進めるにつれてユダヤ教の攻撃にあい,シリアのアンティオキアに新しい拠点をもつようになった。この教会はヘレニズム化したユダヤ人と異邦人とから成っている。彼らはキリスト者となることによってユダヤ教からの拘束を完全に逃れたのではないが,より多くヘレニズムの宇宙図式をもって信仰告白を形成した。そこでイエスはひたすら来るべきメシア=キリストとされ,これに〈キュリオス(主)〉や〈先在する神の子〉というヘレニズム的,オリエント的称号が与えられた。その結果,イエスの最初の弟子たちがもった黙示的未来観は失われ,終末が現在化されるという傾向を示すようになる。だがこの傾向はキリスト教にとっては必ずしも好ましいものではない。この危険を察知し,しかしパレスティナのキリスト教と結びつけるなかでキリスト教信仰の型を作り上げたのはパウロである。地上のイエスを知らない彼は,ユダヤ人としてキリスト教徒を迫害していたが,その最中に黙示的な幻のうちに〈十字架につけられたキリスト〉に接し,異邦人への使徒となった。その初期の活動は明らかでないが,晩年になって50年前後に,アンティオキアから出て小アジアとギリシア本土に活発な伝道を行った。新約聖書に見る彼の手紙はすべてその時のものである。パウロによれば,〈信仰のみ〉の信仰が神の無条件の恩恵にこたえる唯一の道であり,キリスト者となった人はだれでもユダヤ教の律法と儀礼に従う必要はない。しかしこれは単純な意味での解放ではなく,古い律法に死んで新しく生きるもの,それゆえ希望に生きるとともにキリストの戒めに従う倫理をつくるのである。パウロの終末論は現在化されているが倫理的緊張を失わず,各人の復活はなお未来のできごとであるとした。このことは特にコリント教会で,熱狂的自由主義者を前に主張された。最後に書いた《ローマ人への手紙》では,旧約と新約とを一つとする神の計画と選びを強調して,キリスト教の歴史性を神学的に掘り下げている。

パウロは64年ころローマで殉教したとされるが,原始キリスト教の舞台はふたたびパレスティナに近い地域にもどってくる。四つの福音書は65年ころから95年ころにかけて書かれ,それらはみなパレスティナとシリアとの境界地域の教会のものである。《ペテロの第1の手紙》《ヘブル人への手紙》《ヨハネの黙示録》もみなそうした境界性をもっている。《テモテへの手紙》や《テトスへの手紙》はその境界を出て初期カトリシズムに近づくというのが従来の通説であるが,最近の社会学的研究からして若干の訂正を要しよう。パウロ以後の文書はみな何ほどかパウロを前提していて,《ヨハネによる福音書》もまた啓示と信仰の問いに集中している。しかしこの書は,70年のエルサレム陥落後に起こったユダヤ人の再結集を強く意識して,ユダヤ教との対立を強めている。またそれと比例して,かの境界域に住むマンダ教徒のグノーシス主義の影響をうけ,光と闇の二元論が入っている。だがこれに対しては,神から離れたこの世に到来するイエスの救いは同時にこの世の危機であることを示し,それによってグノーシスの自然主義を克服した。ヨハネはまたキリスト仮現論にも対抗して,この世ははじめからキリストのものであると語る。神と世界がヨハネにおいては対立したり分離したりしないのは,原始キリスト教に固有な終末論的思惟によるもので,ここにキリスト教の世界主義が基礎づけられている。

→イエス・キリスト →原始キリスト教

執筆者:泉 治典

古代教会

新約聖書のなかの史書《使徒行伝》はパウロのローマ到着で終わり,ローマにおける使徒たちの活動や教会の組織については何も触れていない。それは《使徒行伝》の筆者(ルカとされる)の意図として,宣教が帝国の首都ローマに及んだことを強調したかったからであろう。パウロとペテロが64年のネロ帝の迫害に際し殉教の死をとげたことはほぼ確実とされるが,ペテロをローマの初代司教とするのは後代の伝説にすぎない。キリスト教徒の迫害についてはタキトゥスなどの史家も触れているので,われわれは初代教会の歴史をある程度は知っていると思いがちであるが,実際には,教義,典礼,教会組織に関する確実な史料はきわめて乏しい。1世紀末の使徒教父クレメンスがコリント教会にあてた《クレメンスの第1の手紙》を見ると,すでにローマの教会がコリント教会の内紛に対し使徒の権威を主張している点が注目される。

キリスト教は都市型の宗教で,都市を中心に教会を築いていった。2世紀前半には教会の組織もだいたい固まり,使徒の権能を継承するエピスコポスepiskopos(〈監督〉の意から〈司教〉または〈主教〉と訳す)が教会の代表となり,司祭が信者の司牧と典礼の執行に当たり,司祭の補助者として助祭がいた。以上は聖職であるが,そのほかに教会の管理や運営にあたる人々もいた。こうした役職は信者団の選挙で選ぶのがたてまえであった。さらに教会はローマ帝国の行政区分に準じて管轄の範囲を定めた。したがってこの原則によると帝国の首都と属州の首都のエピスコポスは他の都市の教会にも管轄を及ぼすことになった。典礼の中心は聖餐の式で,これはキリストの体と血をかたどったパンとブドウ酒を,参集した信者がともに食べるという秘儀であったから,信者以外は参加を許されなかった。なおふつうの集会で使徒の伝えた文書を読んで,祈禱を行うといった習慣は,ユダヤ教の慣行を受け継ぐものである。

キリスト教は1世紀中葉から4世紀初頭まで断続的に国家の迫害にさらされた。その原因と実際の経過は不明な点が多い。ローマでは東方からの外来宗教は当初は多少とも迫害されたし,キリスト教徒が皇帝崇拝の風潮になじまなかったことも一因であろう。だが,タキトゥスが言及しているように,帝国内の異質の分子として憎まれた,換言すればユダヤ人迫害の一環として弾圧されたと考えると,初期の迫害の事情がよく理解できる。なお迫害は法的根拠に立つ一貫した政策ではなく,皇帝の懲罰権の行使であって,時代的にも地域的にも大きな差があった。迫害による〈殉教の血〉はかえってキリスト教徒の抵抗を強め,迫害のない時代には教会組織が拡大した。2世紀末までにはローマ帝国のほぼ全域とメソポタミアまで組織を固め,帝国の主要都市ローマ,エジプトのアレクサンドリア,シリアのアンティオキアがキリスト教の中心地でもあった。3世紀には国家宗教の祭儀を拒んだキリスト教徒に迫害が加えられ,40年ほどの間隔をおいた303年,晩年のディオクレティアヌス帝が大迫害を開始した。それまでの迫害がおもに聖職者や信者個人に向けられていたのに対し,この大迫害は教会堂の破壊や聖典の焚書をともない,物理的にキリスト教の撲滅をはかるものであったが,結果としては失敗した。この時代のキリスト教徒の勢力は,ある推計によると,人口の1割に達していたとされ,もはや撲滅できるものではなかった。なお,大迫害の原因は不明である。

→キリスト教徒迫害

313年,コンスタンティヌス大帝とリキニウス帝が出した〈ミラノ勅令〉によって,キリスト教は帝国内の公認宗教の地位を得た。これをキリスト教の勝利とするのは早計に過ぎる。キリスト教はローマ帝国の枠内で成長する宿命にあったから,前述の教会管轄区にしても帝国の制度をとりいれたし,さらにローマ帝国を〈地上の王国〉と同一視する傾向があったから,帝国の版図の外に拡大してからも,教義の確定などの重要問題を帝国内部で解決することに少しも矛盾を感じなかった。公認宗教となった教会は,没収財産を返還され,聖職者には租税負担免除の特権が与えられ,さらに信者間の争いに司教裁判権が認められた。こうした措置は教会が帝国の統治機構に組みこまれたことを意味する。すなわちキリスト教は公認とともに変質を遂げ,俗権の支配にもっとも有効に適応しうる体質を作り上げた。これこそキリスト教がさまざまの異端を克服し,世界宗教となった要因である。しかし公認の代償は,教会制度はもとより,教義,典礼にも及ぶ俗権,具体的には皇帝の干渉であった。皇帝としては,国家機構のなかの公認宗教を有効に機能させるために,その内紛に干渉するのはむしろ当然の義務と考えた。かくしてコンスタンティヌス大帝はドナトゥス派問題とアリウス問題に介入したが,その方法は,各地の教会の代表である司教を招き,公会議と呼ばれる大規模な会議を催すことである。もちろん公会議は教会内部の問題を解決するための最高の機関であるが,少なくとも第7回公会議(第2ニカエア公会議,787)までは皇帝が召集し,経費はすべて国庫で負担した。そして公会議によって異端とされた者の処分は教会内部で行うのではなく,国家権力の手にゆだねられることになった。392年にテオドシウス帝の勅令でキリスト教が唯一の国家宗教となると,俗権の介入はさらに強化されたが,皇帝といえども教会全体の意向に逆らう政策は困難であった。

公認前後の教会はまだ教義を完成させていなかった。四福音書の権威が確立したのは2世紀末で,新約聖書の正典が今日に伝わる形をとったのは4世紀のことである。もとより教義は聖典に立脚するが,聖書が教義の微妙な問題を規定しているわけではない。当時のキリスト教徒は信仰のあかしとして,自分が信じる教えを要約した〈信条〉を唱え,受洗の場合にもそれが必要であった。そして信条は地域と教会によってさまざまな形式と内容があった。ギリシア哲学の素養をつんだ知識人が改宗しだすと,当然,信条の内容を哲学的に解釈しようとした。そこで問題となったのが三位一体論とキリスト論で,前者に対する疑問はキリスト従属論として現れた。アリウスがその代表で,ニカエア公会議(325)はアリウスを異端としたが,この問題は4世紀の教会を計り知れぬ混乱に陥れ,最終的にはコンスタンティノープル公会議(381)で三位一体論が確定した(〈ニカエア・コンスタンティノポリス信条〉)。これにはアレクサンドリア主教アタナシオスの超人的な努力とカッパドキア教父の調停が必要であった。続いて,キリストが完全なる神であると同時に完全なる人間であるとのキリスト論に対する疑念が現れ,ネストリウス派と単性論派という対照的な異端を生んだ。この問題はカルケドン公会議(451)で決着がつき,〈カルケドン信条〉がキリストの完全な両性を規定した。しかし単性論派問題は尾を引き,エジプトとシリアの教会がしだいに離反した。教会政治の面では,教義論争を通じて,新しい首都コンスタンティノープルの教会の地位向上がめざましく,ローマの教会と並ぶことになった。

このように古代教会において組織・典礼・教義がいち早く整えられたのは東方においてであり,ローマとカルタゴを中心とする西方教会においてではない。しかし西方ラテン教会は早くから一つの性格をもっていた。東方教会がキリスト教を知的体系と理解してギリシア思想を援用し,組織だった信条をつくり,また神秘体験を宗教的生の頂点におくのに対し,西方教会は法的社会のなかでの実践を重んじ,聖書の伝統にもとづいて実際的な法と慣習をつくり,教会を形成しその権威を確立することを課題とした。聖書は思弁的な解釈の対象ではなく,使徒的伝承に従って具体的な生活のなかで証言されるべきものとされた。1世紀の終りにローマのクレメンスは,監督・長老職を教会における権威として立てたが,これはパウロ的伝統の延長とみなされる。また3世紀のテルトゥリアヌスは,赦罪に関する倫理的法の体系を立てたほか,ローマにおけるペテロ伝承に従ってローマ教皇の首位権を主張し,のちにカルタゴの司教キプリアヌスがこれを固定化した。教皇カリストゥス1世Callistus Ⅰ(在位217-222)がローマとビザンティンの政治的対立を和らげようとしたのに対し,キプリアヌスはローマ教会の優位にもとづく教会の一致こそ第一のものだとして,普遍的教会(エクレシア・カトリケekklēsia katholikē)の理念を示した。これが東方の〈皇帝教皇主義〉に対する西方の〈教皇制〉の始まりである。なお,〈教皇papa〉の呼称がローマ司教に対して用いられるようになったのは,レオ1世(在位440-461)のころ以後であるといわれている。

東方教会で形成された神学はアウグスティヌスによって西方のものに作り変えられた。アウグスティヌスは最初アンブロシウスとともにキリスト教的プラトン主義の圏内にあったが,《告白》にみるような救済の体験を通じて西方的伝統に立つ教会形成につとめ,ペラギウスとの論争に際してはパウロにもとづく信仰義認と恩恵の教えを明らかにして宗教改革に結ばれる線を生み,また《神の国》では国家と教会の闘争および教会の最後の勝利を示して,歴史のなかでの教会の目標を明らかにした。この書の執筆直前の410年,ローマは西ゴート族の侵攻にあって混乱に陥ったが,教会は消滅することなく続いて次の時代を準備した。

執筆者:森安 達也+泉 治典

東方正教会と東方諸教会

〈東方正教会〉の名称は,1054年の東西両教会の最終的な分離後の東方のカルケドン派教会,すなわちコンスタンティノープル総主教管轄下のビザンティン教会と他の若干の教会(バルカン半島とロシア),グルジア教会,イスラム・カリフ王朝支配下のエジプト,シリア,パレスティナのカルケドン派教会の総称であり,現在では上述のさまざまな教会がヨーロッパ,アメリカ大陸,アジアに拡大して設けられた教会をも含む。したがって1054年以前にはカルケドン派教会はまがりなりにも一つにまとまっていたわけで,そのうちの東方の教会を東方正教会とさかのぼって呼ぶのは適当ではないし,また誤解を生みやすい。しかしここでは東方のカルケドン派教会の歴史をも扱う。カルケドン派とは,キリスト論に決着をつけた〈カルケドン信条〉(451)を教義の根幹に置く教会のことで,のちの東方正教会,ローマ・カトリック教会,さらにプロテスタント諸教派の大部分がふくまれる。それに対し,カルケドン公会議の前後にキリスト論に関する見解の相違から分離した教会,具体的にはネストリウス派および単性論派教会を一括して〈東方諸教会〉と呼ぶ。そのなかにはのちにキリスト単意論を受けいれたマロン派教会もふくまれる。なおアリウス派はもちろん非カルケドン派教会ではあるが,東方諸教会にはふくめない。

ローマ帝国におけるキリスト教の公認と国教化が俗権との関係で教会の変質につながったことはすでに述べたが,その局面が端的に現れたのは,皮肉なことに,ローマの教会ではなく,帝国の新しい首都コンスタンティノープルの教会であった。異民族の侵入と西ローマの滅亡(476)によって東の帝国の支配から事実上切り離されたローマの教会は,俗権の保護を失ってさまざまな苦難をなめたが,かえって教会の独立を保ちえた。さらに西方では深刻な教義論争がなかったし,首都の教会のように皇帝の専横にふりまわされて異端の教えを無理に押しつけられることもなかった。ローマ教皇のなかで異端とされた者がほとんどいないことも,ローマ教会の教義面での安定性を証明している。

コンスタンティノープルの教会は帝国の国教として,前述のように,国家機構の一部をなしていたから,教権の独立性は弱かった。もちろん教会の首長である総主教(西方の教皇に匹敵)はたてまえとして選挙で選ばれたが,実際には皇帝の指名と変りなかった。6世紀のユスティニアヌス帝は俗権と教権の関係を〈調和〉の原則として規定したが,俗権が教権を保護するとしている以上,俗権の優位は疑いない。また首都の総主教に俗人が任命されたことも数度に及ぶが,これもビザンティン教会の地位を如実に物語っている。俗権を脅かしうる唯一の勢力は修道院であるが,修道会が成立しなかった東方では修道院の横のつながりは弱かった。なお修道士には熱狂的な信仰に支えられて世俗を捨てる者と積極的に教会政治に関与する者があった。主教以上の高位聖職者は修道司祭から登用されたので,妻帯の在俗司祭は世襲の職業となった。

カルケドン公会議は長年の教義論争を解決したはずであったが,東方の教会は新たな混乱にまきこまれた。単性論がほぼ支配的になっていたエジプトとシリアは中央に対する反感もあって,帝国から離反する勢いを見せていた。東ローマ帝国の諸皇帝は弾圧と妥協を繰り返し,単性論派の離反を食い止めようとした。妥協策は〈カルケドン信条〉を無視することであるから,ビザンティン教会内部の混乱を引きおこし,ローマ教会の強い反発を招いた(妥協の勅令《ヘノティコン》482と〈アカキオスの分離〉484)。特にユスティニアヌス1世の時代は皇帝の教会政策の二転三転によって混乱が極に達し,〈三章問題〉ではすでに解決済みのネストリウス神学が再び攻撃にさらされた。この問題には西方教会もまきこまれ,東方への不信を強めた。しかし,単性論派との妥協は成らなかった。単性論派引戻しの最後の試みはキリスト単意論で,これは単性論の亜流にすぎなかったが,エジプトの教会は皇帝の側からのこの種の術策に乗らなかった。単意論は第6回公会議(第3コンスタンティノープル公会議,680-681)で異端とされた。しかしそれ以前に,アラビア半島に勃興したイスラム勢力の席巻によってシリア,パレスティナ,エジプトは帝国から失われていた。

単性論派を切り捨てたビザンティン教会は平和を取り戻す間もなく,8~9世紀にイコノクラスム(聖像破壊運動)の試練を受けることになる。これは教会内部からおこり,皇帝レオ3世,その子コンスタンティノス5世などが推進した社会運動である。キリスト教徒は,偶像崇拝を極度におそれるセム族の心情を受け継いだはずであるが,やがて図像表現に寛大なヘレニズムに染まると,抽象的,象徴的な表現から具体的な表現へと進み,形あるものが信仰生活と結びついた。4世紀のエルサレム復興と聖地巡礼,聖遺物崇拝がこの傾向をさらに強めた。画像そのものに何か超自然の力が宿ると考えるのは物神崇拝であり,キリスト教の教えとは相いれない。他方,民衆の信仰心を高めるためには聖遺物とかイコンのように目で見,手で触れることのできるものが必要であった。したがって教会としては,神学上の問題にもかかわらず,イコン崇拝の風潮を黙認せざるをえなかった。この風潮がやがて弊害を生むにいたると,当然,反動が生じ,その機運を小アジア出身で反ヘレニズム的体質の皇帝と軍隊が利用したものであろう。西方の教会はイコノクラスムのような原理主義運動を否定的に見ていたから,帝国との関係は悪化し,東西両教会分離の遠因となった。社会的にはイコノクラスムに反対した修道院勢力が大きな打撃を受けた。2期にわたるイコノクラスムは9世紀中葉に終結し,イコンに対する〈崇拝〉と〈崇敬〉を区別すべきことが定められたが(787年ニカエアの第7回公会議の決議の確認),問題の本質的解決にはならなかった。

東西両教会の関係は,布教地の管轄と典礼をめぐってしだいに悪化した。モラビアではフランク教会がビザンティン教会を,ブルガリアではビザンティン教会がローマ教会を排除した。西方教会の中心をなすローマ教会は教皇の権威を盾にビザンティン教会の内紛に介入した(〈フォティオスの離教〉)。典礼と教会慣行の違いは,両教会の関係が正常であるうちは目だたなかったが,それが悪化すると反目の種となった。教義面では,聖霊の発出をめぐって信条に〈子からも(フィリオクエfilioque)〉を挿入すべきか否かが問題になった。西方では〈フィリオクエ〉の挿入が一般化しており,ビザンティン教会はそれに反発した。かくして1054年,ささいな事件から破門状をお互いにつきつけ,両教会は以降900年ほど分離することになった。

オスマン帝国のバルカン攻略が進むなかで,ビザンティン側は西方からの援助を求め,その代償として両教会の関係修復,すなわち西方の立場からすれば教皇の権威を認めさせる教会合同の試みが行われた(フェラーラ・フィレンツェ公会議,1438-39)。教会合同は一応成立したが,実行に移される前にコンスタンティノープルが陥落した(1453)。

東方正教会は,ロシア,ウクライナ,グルジアなどを除き,すべてオスマン帝国の支配下に入った。コンスタンティノープル総主教は正教徒のミッレト(ミッレト制)の首長として,バルカン半島やエジプト,シリアなどの教会をも自己の管轄下におさめた。信仰の自由は一応保証されたものの,神学の水準は低下し,総主教座は権力争いの場となり,全体として正教会の勢力は低落した。宗教改革の余波は東方にも及んだが,多少の混乱があったにすぎない。19世紀のオスマン帝国の衰退とともに,バルカン半島の諸国は独立して総主教をいただく民族教会を形成し,コンスタンティノープル総主教の地位は名目上のものとなった。

次にビザンティン教会の異民族への拡大を簡単に見ておく。帝国内に移住した異民族,たとえば6世紀に大量に流入したスラブ族などは,時とともに同化し,キリスト教を受けいれた。帝国外の諸民族,諸国家に対する布教政策は一貫性を欠き,また常時組織的に行われたわけでもない。6世紀にはヌビアへの布教が行われ,単性論に走ったアルメニア教会の引戻し工作が進められた。9~10世紀には帝国の周辺に定住した異民族,なかでもスラブ族への布教が試みられた。この時期はおもなスラブ族の国家形成期にあたり,キリスト教は文明社会に参画する条件としてむしろ積極的に受容された。前述のようにモラビア布教は失敗したが,その際考案されたスラブ文字(グラゴール文字)とスラブ語(古代教会スラブ語)に翻訳された典礼書と教会文献がのちに大きな威力を発揮した。マジャール族への宣教は失敗に終わった。ブルガリアは864年に公式にキリスト教を受容し,さまざまな曲折の末,東方典礼を受けいれた。セルビアにおいてもビザンティン教会はローマ教会との布教競争に勝利を収めた。現在のルーマニアの地はブルガリアの影響下にキリスト教化を遂げた。988年にはキエフ・ロシアのウラジーミル大公が洗礼を受け,公式にキリスト教化を果たした。11世紀前半にブルガリア王国は滅亡するが,スラブ語の文献はロシアにもたらされ,ロシア文化の形成に大きな役割を果たした。キエフ・ロシアはモンゴル人の侵入によって滅び,〈タタールのくびき〉の時代にロシアの重心は北方に移る。キエフ府主教座も14世紀前半にモスクワに移った。修道生活の理念はロシアで大きく発展し,なかでもアトス山で行われたビザンティン神秘主義(ヘシュカスモス)が移植された。ビザンティン帝国の滅亡とともにロシアの教会は独立し,1589年にはモスクワ府主教が総主教に格上げされ,名実ともに東方正教圏の最大の勢力となった。現在のウクライナ,ベラルーシに当たるポーランド・リトアニア領内の多数の正教徒は,カトリック反宗教改革の余波で,16世紀末に合同教会に組み入れられ,それに反対する勢力との闘争が続くが,文化的には西ヨーロッパとロシアの接点となり,さらに正教会そのものの近代化にも貢献した。オスマン帝国の直接の支配を逃れたモルドバとワラキア(両国は現在のルーマニアに当たる)の教会は比較的順調な発展を遂げ,コンスタンティノープル総主教座にも影響力を有した。なおロシア正教会では17世紀中葉,典礼の改革をめぐって深刻な紛争が生じ,改革に反対した一派はラスコーリニキ(分離派)として離脱し,教会全体の活力は弱まった。ピョートル大帝は教会改革の一環として総主教制を廃止し(1721),かわりにシノド(宗務院)を設け,国家による統制を強化した。

東方諸教会とはカルケドン公会議の前後に分離した非カルケドン派教会の総称であるが,そのうちの多くがのちにイスラム教徒の支配圏に組み入れられたため,勢力が著しく減退し,こんにち,多少ともまとまった形で存在するのは,エジプトのコプト教会,エチオピア教会,アルメニア教会,レバノンのマロン派教会などにすぎず,キリスト教世界全体における影響力も限られている。

ネストリウス派教会はネストリウスが創設したものではない。それはむしろネストリウスの師モプスエスティアのテオドロスの思想を発展させたものである。この教会は東シリアを拠点としていたが,帝国の迫害を逃れ,5世紀後半からペルシアで勢力拡大を始める。ペルシアで単性論派と対立しながら教会組織と修道制を確立し,国教ゾロアスター教の優位がゆるがなかったペルシアを出て,キリスト教世界でも最大規模の布教活動に乗り出した。布教の経路は,北のクルディスターンからいわゆるシルクロードを通って中央アジア,トルキスタン,中国,モンゴル,シベリアに及ぶ陸路とアラビア半島からインドに達する海路の二つがあった。635年に長安(西安)に達したネストリウス派教会は景教の名で知られる。中国では勢力が伸びなかったが,のちこの教派を優遇したモンゴル人の元の時代に多少の拡大を見た。ネストリウス派教会はイスラム教のカリフ王朝および初期のモンゴル人支配者には厚遇され,イスラム教と対抗したことさえあった。12世紀に西欧で行われたプレスター・ジョンなる東方のキリスト教徒の国王の伝説(プレスター・ジョン伝説)は,ネストリウス派に改宗したトルコ・タタール系のケレイト族の支配者を指すものと考えられる。しかし13世紀後半,イスラム教に改宗したモンゴル系の諸ハーン国では逆に迫害にさらされ,急速に凋落し,次いでティムールの遠征で決定的な打撃を受けた。迫害を逃れたネストリウス派教徒はクルディスターンの山中に隠棲した。インドのマラバル地方には4世紀にネストリウス派が渡来したが,16世紀末に布教したカトリック教会の弾圧にさらされ,教会が分裂した。ローマとの合同に従わなかった教派は,シリアの単性論派であるヤコブ派から主教を迎えたので,理論的にはネストリウス派を離脱したことになる。なお,カトリック教会渡来以前のインドのキリスト教徒をトマス派と総称するが,これにはネストリウス派以外のキリスト教徒もふくまれる。

もともと神としてのキリストを強調する傾向があったエジプトのキリスト教徒は,ネストリウス弾劾に成功したものの(エフェソス公会議,431),〈カルケドン信条〉に対してはネストリウス的偏向として正面から反発した。それに民族的感情も加わり,カルケドン公会議後ほどなく対立主教を選び,自派の教会を組織した。カルケドン派教会はエジプト,シリアでは少数派となり,メルキタイ(皇帝派)の蔑称で呼ばれた。シリアではエジプトより約1世紀遅れて6世紀中葉に単性論派教会が形成された。この教会は組織者の名にちなみヤコブ派教会と呼ばれる。ヤコブ派はアラビア,ペルシアにも進出したが,ペルシアではネストリウス派に押され劣勢であった。ただ教義面で対照的なこの両派は,古典ギリシアの学問をシリア語に翻訳し,それをイスラム世界に伝えた点で世界史的な意義を有する。次に,ローマ帝国より早くキリスト教を国教としたアルメニアは,エフェソスの〈盗賊教会会議〉(449)の単性論派の立場を受けいれ,東ローマ帝国側の工作に抵抗し,またカルケドン派のグルジアとの関係もあって,ついに単性論にとどまった。アルメニア教会は初期の輝かしい文化活動にもかかわらず,イスラム教徒の侵入後は混迷を続けるが,セルジューク朝の圧迫で11世紀よりキリキアの小アルメニア地方に割拠し,そこでローマ教会と接触し,合同教会が成立した。これはアルメニア教会の一部にすぎなかったが,カトリック側の合同工作が比較的成功した例とされている。

エジプト,シリアの単性論派はイスラム・カリフ王朝下でかえって信仰の自由を享受したが,この地域のアラブ化が進むにつれ,教勢が衰えていった。それでもコプト教会と呼ばれるエジプトの単性論派教会は固有のコプト語による典礼を保つが,アラビア語の優勢は否定しがたい。エジプトと関係の深かったエチオピア教会は,複雑な経緯で単性論を受容し,イスラム軍の征服にも屈しなかった。しかし16~17世紀にはイエズス会による強引なカトリック化がはかられたが,それは短命に終わった。その後,エチオピアが鎖国状態にあったので,教会も勢力を温存した。レバノンのマロン派教会は7世紀前半にキリスト単意論を受けいれたマロン修道院にさかのぼるが,十字軍と接触してカトリックの教義を受けいれ,16世紀以後,しだいにラテン化した。現在では東方典礼カトリック教会の一部となっている。以上のように東方諸教会はその地域が大略イスラム教の布教圏と重なったため,新興のイスラム教に敗退する運命をたどった。なお,近・現代の東方正教会の動向については後述の部分を参照されたい。

執筆者:森安 達也

中世カトリック教会

800年のクリスマスにフランク王カール大帝がローマ教皇レオ3世の手から冠をうけてローマ人の皇帝とされたことは,西ヨーロッパにおける中世キリスト教の成立を象徴するできごとであったといえる。これは,カールに西ローマ帝国再興の権をゆだねることで,ローマ的伝統を保ちつつ,政治的安定の下に教権の進展をはかろうとするものであった。もとより教会は,古代につづく中世を一気に作り上げたのではない。ゲルマン諸族への伝道はすでに3世紀に始まり,5世紀にはアングロ・サクソン族への伝道もなされ,7世紀に入るとベネディクト会がこれに加わって活発な異民族伝道を行ってきた。ウィリブロードWillibrord(739没)と,のちにボニファティウスBonifatiusと呼ばれたウィンフリードWynfrid(754没)の活躍が特に記憶される。これにより,西方教会はコンスタンティノープルの支配とイスラム教徒の圧迫を排して自立するとともに,古代の伝統を中世に媒介することができた。しかしまた,中世カトリック教会はこの異民族伝道によってのみ成ったのではない。最初ゲルマン人に伝えられたのはアリウス派の信仰だったので,これは3,4世紀の教義論争を経て確立された正統信仰によって駆逐されねばならなかったし,さらに教皇権と王権,サクラメントと統治を一体化して普遍主義を確保する必要があった。先にメロビング朝ピピンが塗油をうけ(752),カール大帝のあとしばらくしてオットー1世が冠をうけた(962)ことは,彼らに教会の保護者たる地位を法的に与えたことにほかならない。ここに中世カトリック教会独自の形態があり,これはハルナックによって〈キリスト教のゲルマン化〉と呼ばれ,ヘレニズム化につづく教会史の第2の大きな事件である。文化(ギリシア)と軍事(ゲルマン)と宗教(キリスト教)との統合は,普遍主義を志向するカトリック教会によって初めて成ったのである。

ゲルマン人の教会はローマ人の都市型の組織的な〈司教の教会〉と異なり,農民の私的所有権と自主性を保持する〈私有教会〉で,設立者たる君主の支配をうけ,司教の叙任や会議の召集もその所有者の意志に従わねばならなかった。これが君主の権力の増大とともに地方教会となり,カール大帝のもとで国教となったのであるが,中世に固有な教会と国家の問題は教会のこの特質のなかで発生した。教会は国家の保護下に勢力を拡大し,寄進地をますにしたがって世俗的な政権からの独立を欲するようになる。これに対しオットー3世(在位996-1002)は,〈王にして祭司〉という古ゲルマンの思想にもとづく教会統治権を行使して,司教を叙任したのみでなく教皇選挙にも加わろうとした。ハインリヒ3世(在位1039-56)はフォティオスによる東西教会の分離(867)以後弱体化した教皇庁をみずからの手で改革せんとして,ドイツ人の教皇を立てた。そこで教皇側は教皇権至上主義を主張し,その普遍主義を各国王の分立主義に優先させる闘争を開始した。〈叙任権闘争〉と呼ばれるこの運動は,910年に建てられたクリュニー修道院に端を発する改革運動を前提とする。これは,教会と同じく社会的地位の向上した修道院内部の腐敗を〈ベネディクトゥスの会則〉の厳格な順守によって清め,かつ教会に対しては司祭の結婚と聖職売買(シモニア),およびドイツ王による司教と大修道院長の叙任の禁止を要求するものであった。ニコラウス2世(在位1058-61)は1059年のローマ会議で教皇選挙に世俗人の参加を禁止する法を立て,政治的権力から離れた〈教会の自由〉を主張した。先にクリュニーの修道士であったグレゴリウス7世は,教会法学者ペトルス・ダミアニの熱烈な支持をうけて,1076年のウォルムス会議でドイツ皇帝ハインリヒ4世を破門にした。翌年この皇帝がカノッサに赴いて悔悛した話はあまりに有名である(カノッサの屈辱)。闘争は1122年のウォルムス協定および翌年の第1ラテラノ公会議で,ドイツ皇帝は教会からうける指輪(司教権を象徴するもの)と司牧杖を放棄し,他方教皇は国王の選挙に参加しないとの協定を結んで終息した。これはどちらか一方の勝利ではない。教皇権の普遍主義と至上主義は貫かれたが,国家の脱神聖化は中世社会の封建制からの脱皮を早めたとみられる。その後教皇ウルバヌス2世のときに十字軍が発足し(1096),教皇権の絶頂期を迎える。インノケンティウス3世(在位1198-1216)はフランスとイギリスでも支配権を獲得し,イギリスではジョン王を屈服させてマグナ・カルタ(大憲章)成立の機をつくり,さらに第4次十字軍と少年十字軍をおこして東方正教会のローマへの従属という歴代教皇の夢を実現しようとしたが,これらのことは,叙任権闘争が本質において政治的であって宗教的ではないことを思わせるにたりる。この間,教会法はグラティアヌスのようなすぐれた学者をえて発達した。

教皇ボニファティウス8世(在位1294-1303)が1302年に与えた教書《ウナム・サンクタム》は,教皇がキリストの代理者として霊界と俗界の二つの剣をもつこと,すなわち,後者を行使するのは王と騎士であっても,命令を下すのは教皇の側にあることを主張し,こうして〈すべての人間は霊魂の救いをまっとうすべくローマ教皇に服従すべきである〉と宣言した(両剣論)。もちろん,二つの剣は真っ向からぶつかるのではなく,世俗の権威もまた創造者たる神によって与えられているゆえに矛盾はないと考えているが,けっきょく教皇が失敗して世俗の権威を放棄せざるをえなくなるまで,教皇は世俗のことに介入しすぎたのである。実際この教書はフランス王フィリップ4世(在位1285-1314)の反抗をおさえるためのものであって,その結果国交が断絶しただけでなく,教皇は捕らえられて死を迎えることとなった。この王はテンプル騎士団員の大虐殺(1312)で有名である。その後クレメンス5世はアビニョンに移り(1309),その地でフランス国王に支えられて教皇庁を統率せざるをえなくなり,この劇的な変動によって教皇至上権の夢は破れた。つづく6代の教皇はみなフランス人で,70年におよぶ〈教皇のバビロン捕囚〉となったのである。以後各国の司教は総司教を通じて国王の統治に服し,時には教皇にそむいても国に忠誠をつくすようになった。教皇至上主義(パパリズム)に対して会議主義(コンシリアズム)が起こったのもこのころのことで,イギリスの神学者グロステストやオッカム(オッカムのウィリアム)が強く支持し,ガリカニスムを主張する国民主義的なフランス人もこれを受けいれた。捕囚はグレゴリウス11世の帰還で終わったとはいえ,フランスの枢機卿らはクレメンス7世(在位1378-94)をアビニョンにおいてローマに対する対立教皇とし,1417年まで〈大離教〉と呼ばれるこの分離をつづけた。そこで公会議すら実効なきものとなったが,ようやく49年にフィレンツェ会議でニコラウス5世を選挙してこの分離に終止符をうった。ニコラウスはローマに帰って50年に,かつてボニファティウス8世が1300年に行ったのと同じ規模の祝年祭を挙行し,あるいはイタリア・ルネサンスの芸術文化を手にしてその勢力の誇示につとめた。ニコラウスをふくめて10代の教皇を〈ルネサンス教皇〉と呼ぶ。シクストゥス4世(在位1471-84)はバチカン図書館を改造し,システィナ礼拝堂を建て,あるいはユリウス2世(在位1503-13)は聖ペテロ大聖堂を建てたが,これらのことは教皇の霊的権威を少しも回復するものではなかった。

中世におけるキリスト教のゲルマン化は,上述のように教皇権と皇帝権との対立のなかで自由と抵抗権の確保をめぐって起こったが,これをさらに内側からみて,修道院の成立とそこから生み出された敬虔と学問について述べねばならない。修道院は最初東方教会のうちに発生し,ヒエロニムスがこれを西方教会に伝えるにあたって大きな役割をはたしたが,十分な意味で定着したのはベネディクトゥスによってである。彼は529年ごろモンテ・カッシノに修道院を起こし,〈会則〉を定めた。それは東方の隠修士にみられるように禁欲の修行や特別な神秘体験によって教会に対立するものではなく,合理性と秩序のある生活を維持しつつ,謙卑(フミリタス)をもって神と教会とに仕えることを旨とし,〈祈れ,そして働けora et labora〉がそのモットーであった。また貧者の救済や病人の世話などの社会活動を教会のために行った。この修道院は東ゴートの高官だったカッシオドルスと教皇グレゴリウス1世との支持をえて各地に建てられ,フランク族とアングロ・サクソン族への伝道に力を貸した。やがてみずから付属学校(スコラ)をもち,大聖堂付属学校とならんで民衆の教化と教育につとめ,のちのスコラ学の素地をなした。

10世紀に入ってクリュニーに始まった改革運動は,たんに修道院の自己浄化につきず,ローマ教皇を頂点とする強固な修道院ヒエラルヒーを組織して次代にそなえようとするものであった。多くの修道院で聖遺物崇拝がなされ,民衆の巡礼が活発となったが,そのエネルギーは十字軍を起こすに十分なものであった。〈修道会(オルドordo)〉と呼ばれるものはこのころ初めて成立した。すなわち,修道院は1215年の第4ラテラノ公会議が新設を禁止するまでふえつづけ,多くの修道会を生んだ。それはカマルドリ会,カルトゥジア会,シトー会,プレモントレ会,騎士修道会,アウグスティヌス会,さらに托鉢修道会などで,ほかに女子のみの第2修道会や男女の第3修道会も成立した。新しい敬虔と〈神の国〉運動とを結合するこの改革は,12世紀に入ってクレルボーのベルナールにおいて頂点に達し,またアッシジのフランチェスコのような独特の人格を生んだのであるが,これらの人々にみる神秘主義は教会に対立する異端の登場と無関係ではない。

中世の異端は古代教会のアリウス派のように教義と信条をめぐって論争し,教会の外へ出て行くものではなく,むしろ教会的統一にさからい,その権威に従わないで熱狂的な行動を起こすか,あるいは権威と理性の対立を主張するものであった。社会的背景としては教会の封建化,都市の発達による交通の自由のほか,十字軍による東西の交流があげられる。12世紀初めに現れたカタリ派は東方の異端ボゴミル派の支脈であり,マニ教的な二元論的道徳に従って禁欲清浄(ギリシア語でカタロスkatharos)の生を営み,独自の教階制を立てて世俗化した教会に対抗した。またワルド派は,リヨンの富裕な商人だったワルドーが1176年の飢饉にさいして財産を貧者に与えて無一物となり,使徒的生活を人々に説いて回ったことから生まれたもので,多くの類似の運動を合わせ,時にはカタリ派をも引き込んで,ドイツ,イタリア,ハンガリーに進出した。この派は多くの説教師をかかえて長い間教会と対立しつづけ,15世紀にはフス派に合流したが消滅せず,じつにこんにちまで残っている。アッシジのフランチェスコは1207年に祭壇の十字架からの声にうながされて清貧と説教の生活に入り,教会と対立こそしなかったが,その修道会はドミニコ会と争いあい,のちにヨアキム・デ・フローリスの〈永遠の福音〉をうけつぐ聖霊派を生むことになった。これらの異端は13世紀に入って形をととのえた異端審問制度によって弾圧されたが,清貧と説教の生活がベルナールやエックハルトをはじめとする多くの神秘家にうけつがれて,新しい敬虔と知の形態を生んだことは重要である。それは聖職者中心の教会と異なる民衆の敬虔でもあって,15世紀になるがトマス・ア・ケンピスの作とされる《イミタティオ・クリスティ》ほど多くの人に読まれたものはほかにない。

このような,10世紀の修道院改革から生じて時には異端と接しながらも深化した敬虔は,教会の学問である神学にも大きな影響を与えてきた。中世の神学は教義を組織し体系づけ解釈することに主力を注いだが,方法としては理性の遂行にゆだね,異端との折衝をふくみ,しかも体系全体の意味づけにあたって形而上学の力を借りたので,それは古代教会の教義論争とは異なる新しい概念であった。この神学の萌芽はオリゲネスとアウグスティヌスにあり,後者の《三位一体論》と《神の国》はあらゆる点で中世神学の基となった。11世紀のアンセルムスは《なぜ神は人となったか》において,従来明らかでなかった受肉と贖罪の連関を示した。彼の神学が自由の確立と意志の救いに向かっていたことは,教会と信仰の精神基盤がどこにあるかをよく示している。アベラールは理性の自由を強調して異端視されたが,行きつく所はこれと同じであった。13世紀に入ってペトルス・ロンバルドゥスやトマス・アクイナスの構築するスコラ学の壮大な体系(《命題集》や《神学大全》)は,教皇至上主義と重なっていても,これとて霊魂の救いを目ざす神秘主義的敬虔によって支えられていたのである。だが体系自体は14世紀にはくずれ,回復の見込みはなかった。オッカムの唯名論的理性主義は一応これを補綴したが,救済機関としての教会のサクラメンタリズムをこえる神の自由を同時に示して,信仰の新しい型を次代に要請した。

→十字軍 →修道院

宗教改革

ルターによってひき起こされた宗教改革はきわめて一回的な,独自の信仰原理にもとづくもので,これまで教会内にみられる多くの改革運動のどれとも同類視されないが,むろん一定の歴史的背景はある。中世末期には世俗的権力としての皇帝や国王の力が増大し,地方領主の教会統治権が強化され,それが教皇権の集中に対抗して地方主義,国民主義を形成し,また宗教の内面化運動を起こしてきた。英国国教会のローマからの独立をはかったウィクリフの運動は,やがてボヘミアに移って大衆演説家フスを生み,彼が火刑に処せられたあとにチェコ兄弟団が結成されて,修道院と異なる新しい生活形態が始められた。兄弟団は各地にひろまり,少年期のルターを育てたのはマクデブルクの兄弟団であった。他方,15世紀後半の〈ルネサンス教皇〉らは免罪符(贖宥状)を濫発したが,そのあくなき財政政策は地方教会を基盤とする諸侯領主との間の対立を深くしていた。享楽好きで知られる教皇レオ10世を生んだフィレンツェのメディチ家と真っ向から衝突したのはサボナローラであったが,彼によってもなお教皇庁の改革ははたしえないでいた。

ルターは,最初エルフルトでオッカム主義の哲学を学んだが,アウグスティヌス会に入り,さらにウィッテンベルクに移って,そこの大学で聖書学教授となった。おそらく1513年から15年にかけての《詩篇講義》のさなかに回心し,つづく《ローマ人への手紙講義》において福音的な〈神の義〉の認識へと進んだ。1517年10月31日にウィッテンベルク城教会の扉にはった〈九十五ヵ条提題〉は,贖宥への神学的原理的反論であったが,教会法や司教裁治権に抵触するところ多く,教皇庁は黙視できなくなり,ハイデルベルク討論(1518)やライプチヒ討論(1519)を経て,ウォルムス国会(1521)でついに破門教書を発行するに至った。ルターはすでに《キリスト者貴族に与える書》《教会のバビロン捕囚》《キリスト者の自由》などを刊行して改革を広く訴えていたし,ザクセン選帝侯フリードリヒの強い支持で,政治的にも改革を進めることができた。10ヵ月のワルトブルク滞在中に成った新約聖書のドイツ語訳(《ルター訳聖書》)がはたした役割は大きい。このときメランヒトンは《神学要義》をもってルターの思想を体系づけており,このような協力者を多く得て改革が進行した。具体的には教会におけるミサの濫用と修道士の独身制に向けられ,それはルター不在中にもカールシュタットの指導の下にウィッテンベルクで始まっていた。1523年まで改革の嵐はやまなかった。中央権力の弱体だった当時,多くの領主が協力し,ドイツ騎士修道会の反ローマ運動もこれに荷担した。しかし〈ツウィッカウの預言者たちZwickauer Propheten〉に見るような熱狂も最初から存在して,これを抑えざるをえないルターの改革は,たとい教皇を悪魔として退けるにせよ,現実にはカトリック教会の慎重な改組以上のものとはなりえないことも予見されていた。

1524年春には,それまで改革の協力者だったミュンツァーによって農民運動が起こり,最初は改革に結びついていたがやがて離れ,ルターからはげしく非難されたのみならずカトリック諸侯からさらにきびしく処置された。これを契機として改革運動が民衆から離れ,以後領邦君主の利害関係が反映したり,福音主義内部での教義論争に動かされて,改革が〈同盟と信条〉のレベルで行われたことは宗教改革の限界を示すものといえるかもしれない。ことにルターはゲルマン的キリスト教の地盤でしか働くことができなかったのである。けれども〈聖書原理〉と〈信仰のみ〉の義認理解はすでに確実であり,〈召命〉を基礎とする新しい職業観と倫理観もしだいに確立して,福音主義教会が各地に始まり,教育制度も大きく変えられていった。ルターはエラスムスをはじめとする人文主義者と一致せず,《奴隷意志論》(1525)ではその自由意志説を徹底的にたたいたが,メランヒトンはルターへの協力をやめることなしに人文主義を生かして大学改革に尽力した。新しい《ルター大小教理問答》は1529年に書かれ,これはメランヒトンその他数名の協力を得て30年6月に成った《アウクスブルク信仰告白》とともに福音主義信仰の全内容を示している。〈プロテスタント〉(〈抗議者〉の意)の名は第2回シュパイヤー国会(1529)のときに生まれた。福音主義が法的に認められたのは,ルターの死後9年して,1555年のアウクスブルクの宗教和議においてである。これは新教と旧教双方の信仰に平等の権利を与え,諸侯にいずれかを選ぶ自由(〈改革権jus reformandi〉と呼ばれる)を与えている。ただし教皇領では,新教に転じた諸侯は領地と地位を失うという〈教会保留権〉を付してカトリック教会の存続を保障したことは,三十年戦争につらなる対立を残した。

ルターの著作はバーゼルでも刊行されて,改革はスイスにも及んだ。ツウィングリは人文主義の教育をうけたのちチューリヒの司祭となったが,聖書研究にはげむなかでこれに共鳴し,1523年1月に〈六十七ヵ条宣言〉を出して市議会に教会改革の実行を迫った。これはスイスの自立した小都市でのみ可能なやり方であった。洗礼と聖餐についてのツウィングリの考えは単純で,それは本来的なサクラメントではなく,教会の象徴的行為にすぎないとした。この解釈はマールブルク会談(1529)でルターと一致せず,たもとを分かったが,それは多分双方に幸いであったといえる。少なくともルターには政教一致の意図がなく,その条件もなかったからである。ツウィングリはやがて戦死し,改革事業はファレルとカルバンにうけつがれた。カルバンは1536年,ファレルの懇請に負けてジュネーブの改革に加わり,いったんストラスブールに赴いて《キリスト教綱要》を書き改め,41年にもどって最後までこの地で改革に没頭した。《ジュネーブ信仰告白》と《ジュネーブ教理問答》に見る改革の焦点は〈真の教会〉の形成にあり,信徒は選びと召命に従って教会員となり,契約と交わりのうちに生きるべく厳しい訓練をうける。洗礼と聖餐はそれ自体が恵みではなく,教会を通じて見えざるキリストと霊的に結ばれるためにある。カルバンは説教職と長老(監督)職を重んじ,権威と秩序ある会議をおいたが,そのことはすでに始まっていたカトリック側の攻勢に対して,福音主義教会を守るために欠くことができなかったものといえる。とうぜん異端との対決もさけられず,リベルタン(自由思想家)や,人文主義者で反三位一体をとなえたセルベトゥスへの過酷な処置が目だった。1549年の〈チューリヒ協定〉によってスイス改革派教会の基礎が定まってからは,カルバンは母国フランスのユグノーを助け,あるいはノックスを支援してスコットランドに長老派教会をたて,ベーズを招いて各地の大学を建立ないし改革した。カルビニズムがネーデルラントに伝わったのは1571年以後で,《ベルギー信仰告白》を生んだが,国民主義の活発なこの地域では,預定説を緩和せんとするアルミニウス派との論争が示すように,従来の厳格な形を維持することができなかった。それは宗教改革の時代的限界を表すともみられる。

信仰義認論に始まり聖書原理に従ってサクラメントと教皇権とを否定するにいたるルター的な宗教改革の概念が,英国国教会についてもいえるかどうかは,やや疑問である。ここでは以前から教権と王権の対立が深く,ローマに対して地方教会的性格をもっていたが,ウィクリフのような反教皇主義をかかげる先駆者もいてアングリカニズムが強化され,1531年以後,T.クロムウェルの献策でヘンリー8世をイギリス教会の首長とし,その至上権を認めてローマ教皇からの独立がはたされた(国王至上法,1534)。王と教会の関係はその後も長く整わなかったが,1688年の名誉革命により,ブリテン王国はアングリカニズムを国教会とし,非国教徒には信仰の自由を認めて自由教会をつくることを許した。アングリカニズムの信仰内容は《1549年祈禱書》と1570年の《三十九ヵ条の信仰告白》に示され,独自の使徒伝承をもつというしかたでカトリック的性格を保っている。その改革は教会の政治的独立の過程としてもみられ,必ずしもすべてが宗教改革なのではない。

→宗教改革 →プロテスタンティズム

近代カトリック教会

宗教改革が進行するにつれてヨーロッパは大きな混乱に陥った。ドイツ領主間の争い,ユグノー戦争,三十年戦争があいつぎ,ウェストファリア条約(1648)に至るまでの1世紀間,新旧両派の争いが絶えなかった。結果的にはユグノー戦争はフランスに人民主権の思想を起こし,三十年戦争は神聖ローマ帝国を消滅に導いたので,その間のカトリック側の〈反宗教改革〉と,これを支えた広範な再生運動とは,みずからの意図と,異なる方向へ進んだといってよい。その再生運動は中世におけると同じように,まず修道院に起こった。スペインは長い間イスラム教徒の侵入に悩まされていたが,1492年に国家は教会と一体となってこれを追放し,アメリカ大陸発見もあって,一時ヨーロッパの最強国となった。このころ静寂主義と呼ばれる神秘主義が盛んになり,アビラのテレサや十字架のヨハネがその先頭に立った。この運動はイタリアに伝播して〈オラトリオ運動〉(オラトリウムは祈りの家で,ここではミサは行われない)を起こし,オラトリオ会,サレジオ会などを創設した。これらは厳格な会則をもつ修道会ではなく,社会的活動をめざす共同体である。

反宗教改革のにない手となったイエズス会は,イグナティウス・デ・ロヨラが起こしたもので(1540認可),これは〈戦闘部隊〉という意味でカンパニアと称された。1558年の会憲によれば,総会長の上に教皇が絶対の首長となり,会士はその命令に絶対に服従しなければならない。また特別な神学的訓練と徹底した霊操(心霊修行)が要求された。イエズス会は各地でプロテスタントに対抗しただけでなく,〈神の栄光のために〉の一念をもって海外に多くの布教師を送り,この点ではプロテスタントに一歩先んじた。日本伝道のザビエル,中国伝道のマテオ・リッチ,インド伝道のノビリRoberto de Nobili(1577-1656)などが著名である。反宗教改革としていま一つ重要なのは,1545年12月に開かれて,63年12月まで3期にわたってつづいたトリエント公会議である。イエズス会は,これに多数の有名なメンバーを派遣した。この公会議は古代の信条を確認し,《ウルガタ》(ラテン語訳聖書)を決定し,サクラメントの扱いを厳格にし,さらに会議主義(コンシリアズム)を排して教皇権を回復し,カトリック教会がプロテスタントによって少しも動じないとの姿勢を示した。

しかしフランスでは,中世初期のガリア教会の伝統をつぐガリカニスムによって教会と国家は一体であるとの考えがあり,これにもとづいてユグノーを圧迫してきたが,ウェストファリア条約ではローマ教皇を支持しないとの態度を強く表明した。絶対王政を代表するルイ14世は〈太陽王〉と呼ばれ,みずからも〈神の代理者〉と称してユグノーを弾圧し,さらに恩恵と自由意志の問題でイエズス会と争ったジャンセニスト(ジャンセニスム)を弾圧したが,そのガリカニスムは教皇をも抑え,イエズス会の教会中心主義とも対立することになった。教皇クレメンス14世は1773年にイエズス会に解散を命じたが,それは教会が政治に干渉することの無益を知ったからにほかならない。先にトリエント公会議は教皇権を回復させたが,1861年にイタリア王国がローマを首都としたため教会領は失われ,教皇は政治から自由な者となったということがある。中世以来国家の独立と発展に伴って起こった教権と王権の対立はここに終止符をうち,同時にカトリック教会はプロテスタント教会と並ぶ教派的存在となったといえる。

近代プロテスタント諸教派

ルターは《現世の主権について》(1523)のなかで2国論を論じつつ,教会の非政治化の方向をさしていた。実際ドイツのルター派は,熱狂派や再洗礼派とはするどく一線を画して地方教会として自己を形成したが,これは教会が,自己の自由を制限しながらこの世の権力からの自由を求めるという生き方であって,これにより近代プロテスタンティズムは,中世における教権と王権,教会と修道院,正統と異端の並行と対立を原理的に克服する手段を得た。近代化に関してルター派と改革派が歩んだその後の経過は同じでないが,今や教会は世俗との対立をばねに変わっていくのではなく,むしろ世俗を開放し,それゆえ教会の改革は教会自身でなされる(〈教会はつねに改革されねばならぬ〉という標語)こととなったのである。ここに信教の自由や社会倫理の形成をもたらす近代キリスト教の〈世俗化〉があり,カトリック教会もまたこれを追っていくが,これをもって教会史の第3の段階とみなすことができる。

宗教改革は時代的制約からくるあらゆる不徹底さにもかかわらず,この点で中世とは非連続の種を宿していたといわねばならない。ドイツのルター派教会は,1世紀にわたる激動ののちに,敬虔主義(ピエティスムス)によって近代化への道を歩み出した。シュペーナー,フランケ,ツィンツェンドルフに代表される3代の歩みは,啓蒙の進展と重なっている。敬虔主義は,超自然的理性でもって組織される正統主義の教義学を排し,聖書と説教を重んじ,内的敬虔の豊かな信徒の共同体をつくり,社会的実践にも積極的に取り組んだ。ディアコニッセと呼ばれる社会事業が始まったのは19世紀に入ってからであるが,その精神は敬虔主義に根ざしている。ドイツ神秘主義,フランスのキエティスム,ピューリタンの禁欲などにつらなる所があり,その点で敬虔主義は孤立した運動ではなかったが,〈教会内の小教会〉を標榜しつつも教派とならなかったことはピューリタンと異なっている。ツィンツェンドルフはチェコ兄弟団とも協力してヘルンフート兄弟団をつくり,アイスランド,アメリカ新大陸,東インドへの伝道を行った。シュライエルマハーはこの兄弟団に育てられ,やがて近代主義の神学を形成した。それは形式的な教義学や信条から離れた信仰論,宗教論であって,〈絶対的依存感情〉としての敬虔の体験を記述することが神学の課題となった。敬虔主義は啓蒙と結びついて聖書の歴史的,批評的研究を進めてきたが,それがこの自由主義神学と一体になって19世紀はかつてない学問の世紀となり,それだけキリスト教の世俗化が進行したと見られる。

イギリスにおいてルター,カルバンの改革思想をうけつぎ,国教会の不徹底な改革を徹底させて近代化の道を開いたのはピューリタン(清教徒)である。R.ブラウン,グリーンウッドJohn Greenwood(?-1593),バローHenry Barrow(1550ころ-93)らは国教会から出て独立派independentsとなり,会議制的な長老派をも退けて個々の教会の自主性をたっとび,教職・平信徒の区別のない〈万人祭司〉を実現しようとした。これが会衆派教会(コングリゲーショナル・チャーチ)の基となった。ピューリタンの思想の基礎は,オランダ改革派の神学者コッツェーユスJohannes Coccejus(1603-69)の契約神学である。これは選びと契約による共同体の成立を救済史の目標とし,この目標に向けて実践的禁欲を重視する。O.クロムウェルは王政と貴族院を廃して共和政を立て(ピューリタン革命,1649),この理想の実現をはかったが,その後の混乱のなかでピューリタンはしだいに政権をうばわれ,名誉革命(1688)以後はもっぱら教派として活動するに至った。それは中世にみられる分派(セクト)と異なり,国家権力を離れることによってかえって教会独自の力を回復し,世俗化を積極的にうけとめるものであった。1620年にアメリカに移住したピルグリム・ファーザーズ(〈巡礼の先祖たち〉の意)につづいて多くのピューリタンがニューイングランドに植民地をもうけ,神政制を緩和して教会を中心とする民主的なタウン・コミュニティを建設した。教派は伝統的教会から別れるが,教会本来の課題に積極的にとり組むという点で,教会と本質を異にするのではない。しかし教派が自由に発達したアメリカでは,逆に世俗社会の多様な要求に従って立てられる分派なり非歴史的集団としてのデノミネーションも多数生じた。

近代の重要な教派としては,すでにあげた長老派と会衆派のほか,バプティスト,クエーカー(基督(キリスト)友会),メソディストがあげられる。バプティストとクエーカーはそれぞれに内的神秘的生命を重んじ(再洗礼派とバプティストとの連関は否めない),制度をきらって教会の外に出て,積極的に伝道を行うほか,良心の自由と平和を社会的にも実現しようと努めた。初期のバプティストとしてJ.バニヤンが有名である。他方18世紀半ばにウェスリー兄弟によって始まったメソディズム運動は,少なくとも最初は独立の教派をつくろうとせず,信徒各自の内的覚醒や兄弟団的活動を進めることによって国教会を改革し,新しい市民社会と産業社会に適合する道を求めた,という特徴をもっている。メソディストとは,創始者の杓子定規的な生活方法(メソッド)のゆえにつけられたあだ名である。しかしメソディストもアメリカでは教派として成長し,バプティストとならぶ二大教派となって奴隷解放に力をつくし,積極的に海外伝道を行った。イギリス本国内にとどまって国教会を改善し,社会問題や労働問題にかかわっていったものとしては,19世紀半ばの広教会派があげられる。

現代のキリスト教

カトリック教会

カトリック教会は19世紀に入って神聖ローマ帝国の終りを見,ついでイタリア王国建立とともに教会領を失い,さらに1929年のラテラノ協定によりバチカン市国を得てイタリアの国教となった。こうして1500年におよぶ教会国家が終わったことはただちにカトリシズムの衰退を意味せず,かえってこれをとおして現代の宗教へと脱皮したとみられる。300年にわたって開かれなかった公会議は,1869-70年にバチカンでもたれ,〈教皇不可謬説〉が新しい教義として立てられた。これは,啓蒙主義と自由主義によるカトリシズムの衰退に抗して教皇至上主義を回復しようとした以前からの運動の成果でもあった。その運動に〈ウルトラモンタニズム〉があり,またイエズス会の復興(1814)がある。しかし同時に,教義の決定には公会議の承認が必要であることの先例を開いたもので,これ以後カトリック内部においてカトリックを批判するということが始まったとみられる。その批判は,普遍主義と分立主義,あるいは教皇至上主義と会議主義との対立から起こる従来の政治問題とは異なって,いっそう宗教的なものである。〈古カトリック主義〉運動はウルトラモンタニズムやネオ・トミズム(新トマス主義)のような保守的なものを退けて,8世紀以前の伝統に帰ることを主張したもので,各国語での礼拝や教会合同への参加など,こんにち活用されるに至った提言をもっていた。

フランスの近代主義者ロアジーは大学からの追放や破門に屈せず,プロテスタントの聖書批評学をとり入れて大胆な学説を発表した。H.S.デニフレ,H.vonバルタザール,K.ラーナー,H.キュンクら,現代のカトリック神学者の多くが,宗教改革の研究,プロテスタント神学との対話,信仰の実存論的解釈などを行っている。第2バチカン公会議は1962-65年に開かれ,出席者2800名におよぶ史上最大のものとなり,プロテスタント側のオブザーバーもこれに加わった。その間,教皇パウルス6世がエルサレムでユダヤ人を前に説教したこと,また会期の終りに,かつて東方正教会に投げた破門状を破棄したことは,象徴的とはいえ歴史に記録されるできごとであった。会議は4期に分かれ,信仰の内的刷新,典礼の画一化の訂正,教会一致運動の推進,戦争回避のための国際協力などに関する宣言,教令が採択された。この会議を経てカトリック教会は,非政治的手段でもって平和と正義を訴える信仰団体に変わりつつある。

執筆者:泉 治典

近・現代において東方正教会は,オスマン帝国の衰退と崩壊,ロシア革命という二つの世界史上の大事件によって大きな変動をこうむった。コンスタンティノープル総主教座(旧ビザンティン教会)は,正教徒のミッレトをゆだねられ,ビザンティン時代より広大な地域を管轄区とし,さらにブルガリアやルーマニアなどかつてスラブ語典礼が確立した地域に再びギリシア語典礼を強要し,教会のギリシア化をはかった。民族解放の機運が高まると,総主教座はオスマン帝国の代弁者としてそれを押さえる立場に立ち,各地の聖職者や修道士の憤激を買った。19世紀の前半から後半にかけてバルカン諸国が独立を達成すると,その国の教会も独立し,コンスタンティノープル総主教座は行政区分に準じた教会管轄の原則からそれを承認せざるをえなかった。ただし領土外のマケドニアに対する管轄を主張したブルガリア正教会との紛争は1945年まで続いた。またギリシアのアトス山は総主教座の管轄にとどまった。かくしてコンスタンティノープル総主教は管轄区域の大部分を失って,名目的な地位を保つのみになった。

ロシアでは帝政の崩壊(1917)とともに,ピョートル大帝の教会改革(1721)以来廃止されていた総主教制が復活した。新政権は教会と信者の抵抗をおしきって,政教分離,教会所有地と財産の没収などの施策を実行するほか,政府に忠誠を誓った対立教会の活動を支援し,他方,大規模な反宗教宣伝活動を始めた。多数の聖職者がヨーロッパに逃れ,亡命教会を設立した。ロシア正教会は第2次大戦とともに政府に協力して戦意高揚につとめ,かわりに神学教育の再開などの譲歩を得た。戦後もこの路線が続き,教会は国際的な反戦会議などで政府の外交政策の代弁者となっていた。第2次大戦後,社会主義政権が成立した東欧諸国の正教会もだいたいソ連の場合と同様の地位に置かれた。かくして東方正教会の勢力は著しく減退したが,ソ連におけるペレストロイカの展開とソ連崩壊,および東欧諸国の体制変革をへて情況は大きく変化している。ロシア連邦でも信教の自由が回復され,ロシア正教会は活力を取り戻しつつある。ギリシアでは正教会が国教の地位にあったが,現在の憲法では多少後退し,支配的宗教とされているにすぎない。なお現在では大部分の正教会が世界教会協議会(WCC)に加盟し,エキュメニズム(世界教会運動)に参画しているが,積極的な活動を行っているとはいえない。1965年,コンスタンティノープル総主教アテナゴラスとローマ教皇パウルス6世が1054年以来の破門をお互いに解き,東方正教会とカトリック教会との間の長年の敵対関係も解消しつつある。

執筆者:森安 達也

プロテスタント教会

現代のプロテスタント教会は,ピューリタン以後の諸教派および敬虔主義が推進した宗教改革の近代化をうけつぐとともに,19世紀になって無数の教派を生んだことや,市民社会の倫理を求めつつそのなかに埋没していったことへの反省を出発点としているといえる。

第1次世界大戦は世俗化のオプティミズムを露呈するものであった。弁証法神学と呼ばれる運動は,ドイツ,スイスのキリスト教社会主義の〈神の国〉運動を背後にもち,奇跡と再臨の信仰に生きたブルムハルト父子からの衝撃を受けとめつつ,ニヒリズムを初めとする文化の危機と,キリスト教的ヨーロッパの終りという歴史の危機とを強く感じ取り,終末論を信仰の中心にすえた一団の人々によってになわれていた。ラガーツ,クッター,K.バルト,E.ブルンナーなどがそれで,ティリヒやブルトマンもその近くにいた。ルター復興もこの運動に結びついた。彼らはいずれはそれぞれの道を歩んだが,バルトは神学者としてかつてない大きなスケールでキリスト教とくに西ヨーロッパのキリスト教の核心を批判的に解明し,カトリックとの対話を可能にした。第2次大戦中は,バルトやニーメラーによって〈バルメン宣言〉が出され,ナチズムによるユダヤ人迫害やキリスト教のドイツ民族化への反対がなされた。ボンヘッファーはこの宣言をになった告白教会に属し,ヒトラー暗殺計画に参加して捕らえられ,敗戦直前に処刑された。その〈非宗教的キリスト教〉や〈世のための教会〉という思想は,戦後のキリスト教の柱となったものである。

他方,19世紀後半のアメリカでは教派主義への反省が起こり,こんにちの教会合同運動の濫觴(らんしよう)となるものが生まれた。それはキリスト教青年会(YMCA),キリスト教女子青年会(YWCA),世界学生キリスト教連盟(WSCF)などで,いずれも平信徒運動という特徴をもっている。いっそう本格的なのは1910年エジンバラでもたれた世界宣教会議(のちに国際宣教協議会IMC)であり,これは他の世界教会運動といっしょになって,48年アムステルダムでの世界教会協議会(WCC)へと展開し,こんにちまで続いている。このような運動は,もとより国際政治による分断や停滞をみずから克服するだけの力をもってはいないが,その動機が欧米における教会の多元主義への反省にあり,したがってカトリックとプロテスタントの分立をも無視するものでないことは,教会史上注目すべきできごとである。

アジアおよび日本におけるキリスト教

キリスト教が中央アジアを通って東アジアに来た最初はネストリウス派--中国での景教--によってであり(7世紀前半),その後13,14世紀にはフランシスコ会,ドミニコ会によるインド伝道があったと伝えられる。16世紀になるとアジア伝道が本格化して,1542年にイエズス会士ザビエルがインド西海岸のゴアに上陸し,その後10年以内に日本をふくむ東アジア一帯をカトリックの布教範囲に入れた。しかしザビエルは中国上陸を前にして没し,イエズス会の衰退があって,17世紀にはその伝道の跡はほとんど消え,わずかにフィリピンでのみ続いた。他方プロテスタントは17世紀に入ってからヨーロッパの外へと伝道を始め,それがいちじるしく活発になったのはバプティストによってである。ケアリーWilliam Carey(1761-1834)は1793年ベンガルに上陸し,のちカルカッタに来てベンガル語聖書を完成した。このバプティストの間でも伝道協会が設立されたが,その後95年に設立されたロンドン宣教会の活躍はめざましく,J.R.モリソン,W.ミルン,ギュツラフを派遣して中国伝道を行った。ギュツラフは漢訳聖書で知られ,日本にも来たが上陸できなかった。

19世紀に入るとさらに多くの伝道団体が設立されて,アジア全域にキリスト教が伝わるようになった。アメリカの長老派,バプティスト,メソディストの宣教師がもっとも多く,こんにち韓国や台湾で活動している多くはこれらの教派である。もちろん大英聖書協会(1804設立)のように超教派的伝道を目ざすものも多い。1865年にJ.H.テーラーによって始められた中国内地伝道会の活動は,アジア伝道史のうちもっとも記念すべきものといえよう。それは文化革命によって追放されるまでとどまっていた。その間本国イギリスからの資金援助は少なかったにもかかわらず,学校・病院その他の事業に手を出さず,教会を立てることすら目的でなく,ただ信仰のみによる福音の宣教が目的であったという。

日本では,景教徒が奈良時代に来た可能性は皆無とはいえないものの,その足跡は明らかでない。1549年にイエズス会のザビエルが来日し,その後も数名の宣教師が来て九州,中国,近畿地方に布教を行った。織田信長はこれを歓迎したが,豊臣秀吉は1587年追放令(伴天連(ばてれん)追放令)を発した。その5年前,大村純忠らによって派遣された天正遣欧使節はローマに赴いて教皇グレゴリウス13世に謁している。禁教にもかかわらず,フランシスコ会士は1593年に初来日し,宣教師の一人ソテロは仙台へ行き,伊達政宗に迎えられた。江戸幕府は禁教令をきびしくし,オランダとのみ通商を認めたが,長崎の出島を離れることを許さなかった。しかし島原の乱(1637-38)以後断たれたはずの信者も〈隠れ切支丹(キリシタン)〉として多数残存し,また平田篤胤や新井白石はひそかに禁書を読み,あるいは潜入宣教師に会うなどして蘭学研究の道を開くことができた。

→キリシタン

キリシタン禁制が解けたのは1873年であるが,それ以前にペリーの浦賀上陸(1853)とプロテスタント宣教師の来日(1859),ロシア正教会司祭ニコライの来日(1861)があり,1865年にはカトリックの宣教師プティジャンが〈隠れ切支丹〉に会った。72年に横浜に最初のプロテスタント教会が建てられるまでに受洗した者はわずか5名であったが,その教会は無教派たるべしとして日本基督公会と呼ばれ,日本におけるキリスト教の特徴を真っ先に示した。その後長老派教会といっしょになって日本基督一致教会と称した時期があったが,関西において新島襄らの指導する組合教会の参加がえられず,日本基督教会と称するようになった(1890)。初期の宣教師としてS.R.ブラウン,J.H.バラ,フルベッキ,L.L.ジェーンズ,C.M.ウィリアムズらの名があげられる。彼らが聖書の日本語訳と教育につくし,多くの人材を育てた功績は大きい。1889年発布の憲法は信教の自由を認めたが,同時に明治政府の体制強化は,それまで欧化主義に支えられて順調に伸びてきたキリスト教を抑えることとなった。教育勅語発布に際して91年初めの内村鑑三の不敬事件,〈教育と宗教の衝突〉事件が起こった。これを契機に内村は宣教師からも離れて,日本人独自の信仰を求める無教会主義を唱えるに至った。やがて明治政府の国家主義と,急速な産業化のもたらす害悪が人々に自覚されるに至り,安部磯雄,片山潜らが社会民主党を起こしたが(1901),彼らは活動的なキリスト教徒であった。1912年,鈴木文治が東京のユニテリアン教会ではじめた友愛会は日本労働総同盟へと発展した。賀川豊彦と杉山元治郎は1922年に日本農民組合をはじめた。

昭和期に入ると宗教団体法が布かれてこのような運動はすべて抑えられ,1941年には教会合同が命ぜられ,それに従わない団体は教会活動が不可能になったほか,ホーリネス教会のようにはげしい弾圧を受けたものがある。合同によって成立した日本基督教団は,第2次大戦後に離脱した教派が多かったとはいえ,こんにちの日本の教会の主流をなしているといえる。もちろん戦後は,カトリックをはじめとして他の教会・教派が多数入ってきたので,信徒数の上では以下のように多様性が見られる。1983年版の《宗教年鑑》によると,キリスト者人口は約104.6万,うちカトリック中央協議会37.8万,日本ハリストス正教会9000,日本基督教団13.7万,日本聖公会5.5万,日本バプテスト連盟2.6万,日本福音ルーテル教会2万,救世軍8000,日本基督改革派教会7000,イエス之御霊教会22.7万,末日聖徒イエス・キリスト(モルモン)教会6.9万,その他となっている。

このような多様性をもつ日本のキリスト教にただちに固有性と一貫性を求めることは困難であるが,それでも神学においては植村正久が,聖書研究においては内村鑑三が,また社会的実践の領域では賀川豊彦がそれぞれ何ほどかの伝統をつくったとみられる。第2次大戦後にキリスト教と仏教との対話が深まっていることも,日本のキリスト教の特徴といえる。

執筆者:泉 治典

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「キリスト教」の意味・わかりやすい解説

キリスト教

きりすときょう

Christianity

イエスをキリスト(救世主)と信じる宗教と定義づけることができる。本項目では、キリスト教を歴史的に概観する。その主眼はキリスト教思想史であるが、教会史も織り込み、さらに日本の場合、社会、文化への影響にも触れる。歴史的展開の理解が、キリスト教全般への目を開かせ、個々の小項目の理解にも役だつことを意図するものである。同時に、キリスト教の現代世界における分布の解説をも含め、全般の状況を把握するのに役だつことを目ざす。

[赤司道雄]

キリスト教成立の背景

西暦はイエスの誕生から始まる。しかし、イエスの生まれたのは、紀元前7年から紀元後1年の間ぐらいとしかいえない。イエスは敬虔(けいけん)なユダヤ教徒の家に生まれ育った。当時一般のユダヤ教徒の間に広まっていた信仰に終末観があった。イスラエルはすでに前8世紀末に北半分がアッシリアに侵略され、前6世紀初めには南ユダもバビロニアに滅ぼされて多くのユダヤ人が捕囚の身となり、ペルシアによって解放されたのちも独立国とならず、ギリシアの支配時代に及ぶ。さらにシリアのセレウコス王朝によるユダヤ教への迫害は激しく、前2世紀なかば独立戦争によりハスモン王朝が成立する。しかしふたたび前63年にローマの支配下に置かれ、イエスの時代に及ぶ。

元来ユダヤの民は、神の選民であるというイスラエル固有の民族信仰をもっている。これが長い異邦の支配下に現実のものとならないことから、ペルシア思想の影響を受けてユダヤ教に取り入れられたのが終末観である。悪のこの世界が終わり、神自身の支配、神の国の到来が待望された。このとき終末の審判があり、死者も復活して、義(ただ)しいユダヤ教徒がこの国の民となる。この神の国をもたらし、その王となるのがメシアである。メシアのヘブライ原語「マーシーアハ」māshîachは「油注ぐ」māshāchの変化で「油注がれた者」の意であり、古来「王」をさす。この終末観では「ユダヤの救主(すくいぬし)」の内容をもつ。

[赤司道雄]

イエス・キリスト――キリスト教の成立

イエスの活動は福音(ふくいん)と自他ともによばれた。神の国の幸福の音信(いんしん)(知らせ)を人々にもたらす働きである。

イエスの教えの中心は愛(アガペーagapē)である。「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神を愛せよ。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」(「マタイ伝福音書」22章37~39。「ルカ伝福音書」10章27)。この二つの愛に、イエスの神観、人間観のすべてが要約されている。当時神の国の到来を切望するユダヤ教徒にとって、最後の審判で義とされ、神の国に入る資格を得ることが最大の課題であった。ユダヤ教はこの資格を明確に律法によって規定した。義の神の前に義とされる人間は、律法を厳格に守る者でなければならない。指導者たる律法学者、パリサイ派は、全国の会堂で預言書と律法を教え、神の国に入る準備をさせていた。

しかしこの律法を学ばないアム・ハ・アレツ(田舎(いなか)者)と蔑視(べっし)されていた者、さらに律法に触れることも許されぬ罪人(つみびと)とよばれる人々がいた。これら社会的に差別された人々、彼らには神の国の扉は閉ざされていた。イエスの福音の対象はまさにこれらの人々であった。これは、イエスの神観、人間観が、ユダヤ教を超えたことによる。神は罪人をも包む愛の神である。人の価値に上下はない。自らを捨てて神の愛のなかに入る(神を愛する)とき、愛の神の子として、隣人を愛する人となることができる。自らの罪を悔い、己を卑しくすることのできるこの世でもっとも恵まれない人々こそ神の前に義とされると説き、それらの人々に福音を説いた。しかしこれは、ユダヤ教の指導者には、律法を廃することと映り、さらにこの「罪人」に触れたイエス自身が「罪人」と同列視されることであった。ガリラヤ地方を中心とするイエスの活動は多くの人々に影響を与え、なかにはイエスをメシアと信じる者さえ出てきた。しかし、イエスが弟子とともにユダヤ教の中心エルサレムに上って活動を続けたとき、律法学者、パリサイ派、また祭司サドカイ派はローマ官憲に、政治的な反ローマのメシア運動家として、イエスを訴え、民衆を扇動して十字架の死に追いやった。

イエスの弟子たちは、栄光のメシアとして夢みた師の敗残の姿をあとに散った。しかしまもなくイエスの復活の信仰がおこり、イエスは真のメシアであるという信仰へと展開した。ただし、このメシアとは、民族的なユダヤの救主ではなく、人類の生命の救主という新しい意味をもつものとなった。ヘブライ語「マーシーアハ」は当時の世界語ギリシア語に訳されたとき、「油注ぐ(クリオーXrio)」の変化「油注がれた者(クリストスXristos)」とされ、『新約聖書』のなかに定着されて「キリスト」となり、イエスを救主(キリスト)と信じる人々は「クリスチャン」Xristianoiとよばれるようになった。このことから、キリスト教とは、イエスをキリストと信じる宗教と定義することができよう。

[赤司道雄]

原始キリスト教――イエスの弟子とパウロ

イエスの直弟子ペテロ、ヨハネ、ヤコブを中心とする使徒たちは、復活の信仰に支えられながら、イエスこそキリストであるという宣教に立ち上がり、新しい信徒を獲得しながら教勢を伸ばしていった。しかしユダヤ教指導者の圧迫の手は、彼らのうえにも厳しかった。彼らは次々と殉教者を出しながらも、追跡を避けながらの伝道は、かえって地域を広げ、北はサマリアからシリア、南はアフリカ、西は小アジアに至った。十二使徒のうち、ヨハネはエペソ(エフェソス)に落ち着いて晩年まで初代教会の指導者となり、マルコはアレクサンドリアに教会を建設、アフリカ伝道を開いたが、他の使徒は殉教したようである。しかし、彼らは多くの困難のなかにも、共産生活を営みながら、まもなくパウロをその陣営に加え、急速に地中海世界の各地にキリスト教を根づかせた。

キリスト教をユダヤ教の枠から決定的に解放し、人種的にも地理的にも世界宗教へと飛躍させたのはパウロの伝道である。パウロはキリキアのタルソで生まれ、ローマの市民権をもつヘレニズム的教養を身につけた人物であったが、同時に厳格なユダヤ教徒としての教育を受け、パリサイ派に属した。彼もまた初めは、律法をないがしろにするキリスト教を敵視し、迫害の先頭にたった。

このパウロがキリストの復活の信仰に目覚めたことは、律法主義の行き詰まりからの離脱を意味した。律法は義を教え、罪を教える。しかし罪から人を解放する力はなく、肉の罪のなかにある限り、死は人間の敗北以外のなにものでもない。この悩みから彼を救ったのは、キリストの復活と愛の信仰であった。回心後の彼は、バルナバのとりなしでペテロたちと和睦(わぼく)したあと、アンティオキアを拠点として、小アジア、ヨーロッパ南岸への伝道旅行の途についた。彼の伝道対象は、これらの地に離散するディアスポラのユダヤ人のみならず、地理的にも多くの異邦人を包含した。第一次伝道を終えエルサレムに上ったパウロは、イエスの直弟子たちと、異邦人伝道と割礼(かつれい)の問題について協議し、ペテロ以下の同意を得た。その後はパウロもまた迫害、妨害、入獄などの苦難に耐えながら、第二次、第三次の伝道旅行を通して、キリスト教を小アジア世界からヨーロッパに及ぶ世界宗教とした。

初代教会は、ユダヤ教とローマ政府の双方から迫害されたが、ユダヤ教の会堂、個人の家、カタコンベ(地下墓所)などで集会を行い、その組織を整えていった。「コリント人への第一の手紙」(12章28)によって、紀元60年以前に、使徒、預言者、教師、補助者、管理者などの役職があったことが知られる。また「使徒行伝」「テモテへの手紙」には、長老、執事、監督などについて記されている。このように教会はだんだんにその制度を整え、2世紀初め、「テモテヘの手紙」によると、司祭としての監督、または長老、助祭としての執事の役職が定められるようになった。また神学的にも、パウロ、長老のヨハネの指導のもとに、『新約聖書』時代に、イエスの神格化、キリストの贖罪(しょくざい)による神との和解といったキリスト教神学の基礎が固まっていった。

[赤司道雄]

カトリック教会の成立

2世紀以後、教会は組織を整え、経典としての『新約聖書』を編纂(へんさん)し、ユダヤ教から受け継いだ聖書に『旧約聖書』としてキリストの準備の書としての位置を与え、ともにカノン(聖典)として採用した。さらに140年ごろローマ教会で定めた「ローマ信条」をはじめとして、信条が制定された。こうした時代から中世の教皇庁を中心とするローマ・カトリック教会成立までの初代教会を、古カトリック教会とよぶ。この教会に明確な概念規定を与え、教会確立を決定的にしたのが、カルタゴ教会の監督キプリアヌス(190ころ―258)である。彼は『カトリック教会の統一について』において、教会は地上に実現された唯一の救済機関であること、神と人とを媒介する霊的な権威は司教に与えられたものであること、を主張した。またキリストが一つ、真理が一つであるように、教会も一つであり、すべての司教は、キリストより天国の鍵(かぎ)を与えられたペテロ(「マタイ伝福音書」16章18~19に準拠)の権威を受け継ぐローマの司教であると主張した。カトリックとはギリシア語katholikosから出たもので、「全体的」「普遍的」「公的」の意味をもち、キプリアヌスの概念規定を象徴的に表す語として、西方ローマ教会の固有名詞となった。

古カトリック教会は教会制度の整備とともに、異端を排除しながら正統神学の確立に努めた。キプリアヌスのほかユスティノス、テルトゥリアヌス、アレクサンドリアのクレメンス、オリゲネスなどの教父たちは「護教派」とよばれる。彼らは、キリストの歴史性を否定するグノーシス派、キリストの神性を認めないアリウス派に対して、キリストの神性と歴史性を同時に強調した。この神学は、「父なる神」「子なる神」「聖霊の神」の三つの神格(位格)が一つの神格として一体をなすという「三位(さんみ)一体説」を中心とする教説dogmaを形成させた。教会は宗教会議を重ねて、カトリック神学と組織を固め、325年のニカイア公会議では、アリウス説を異端として退け、神の子キリストは父なる神と本質的に同質の神格を有することを確認した。

[赤司道雄]

教会とローマ帝国

キリスト教はその初期に急速な発展を遂げるにしたがい、ローマ帝国からの圧迫が表面化してきた。ただ、有名なネロの迫害(64)は、ネロがローマ大火の責任をキリスト教徒に転嫁したものである。帝国の圧迫が宗教上の理由から、しかも全国に広がったのは3世紀以後である。ローマは帝国の衰運を皇帝崇拝によって挽回(ばんかい)しようとし、これに強く反発したキリスト教会を圧迫したのである。デキウス帝(在位249~251)の250年、バレリアヌス帝(在位253~260)の258年に、皇帝崇拝を国民儀礼として強制されたキリスト教徒は頑強に抵抗し、全国的に迫害、処刑された。ディオクレティアヌス帝(在位284~305)は、カトリック教会そのものを絶滅させようと大規模な迫害を行い、多くの殉教者が出た。

しかし、キリスト教徒の団結はかえって固くなり、帝国側はむしろこれを利用するほうが得策であるという方針に転換せざるをえなくなった。コンスタンティヌス大帝(在位306~337)は、313年「ミラノ勅令」を発してキリスト教を承認、322年にはこれを公認宗教religio licitaとして国家の保護を与えた。さらにテオドシウス1世(在位379~395)は392年キリスト教をローマの国教とし、すべての異教異端を禁じた。以後キリスト教はカトリック(普遍的・公的宗教)の実をあげ、中世末に至るまで西欧社会の精神的指導権を確保した。

[赤司道雄]

中世のキリスト教

カトリック教会は教勢の伸張に伴い、全教会をローマ、コンスタンティノープル、アレクサンドリア、アンティオキア、エルサレムの五大教区に分けた。このうち後三者は7世紀になってイスラム帝国の支配下に入り、前二者が東西に大きな勢力を保った。しかしこの東西教会はそれぞれビザンティン帝国とゲルマン民族の諸国家との間の異なった政治関係によって、その社会的役割も変わり、両教会間の関係も分離する傾向にあった。東方教会では、ビザンティン帝国の治下に、皇帝を首長とする皇帝教皇主義にたつギリシア正教会が形成され、ロシアその他のスラブ社会にも勢力を伸ばし、東方文化圏をつくった。一方、西のローマ教会は、ゲルマン民族の移動とともに、中世西欧社会で独立的立場を確立し、東方教会との協調を崩していく。451年カルケドン公会議で、コンスタンティノープルの大司教はローマの下位にたつと決定して対立は深まる。さらに9世紀なかばの教皇ニコラウス1世(在位858~867)と東の大司教フォティオス(820ころ―891ころ)との対立を経て、11世紀、教皇レオ9世と大司教ケルラリウスの相互破門により決定的に分裂し、ローマ教会とギリシア正教会に分かれた。

ローマの神聖政治はゲルマン民族の大移動によってその様相を変える。フランク王国は、他のゲルマン諸族がアリウス派の影響を受けたのに対して、すでに5世紀メロビング朝のクロービス(在位481~511)がローマ・カトリックに改宗し、これと提携して中世西欧社会に勢力を張った。ピピン(在位751~768)はローマ教皇の承認のもとに王位につき、返礼として、彼が征服したロンバルディア人の土地を教皇に献じた。これが「教皇領」の起源であり、この経済上の拠点を得たことで、すでにすべての真理と権威の象徴とされていた教皇は、世俗的にも西欧社会の一大勢力となっていった。さらにカール大帝(在位768~814)は、その領土を大いに拡大するとともに、領内にキリスト教を広めたので、800年のクリスマスに教皇レオ3世(在位795~816)から西ローマ皇帝の冠を受けた。彼は教皇の支持のもとに旧西ローマ領とゲルマン地域を包含する西欧文化圏の統一を完成した。大帝の死後、帝国は9、10世紀のノルマン人などの第二次民族移動とともに急速に崩壊したが、10世紀、東フランクすなわちドイツにオットー1世(在位936~973)がたち、諸侯を抑えて王権を固めるとともに、教皇を助けてイタリアの内乱を鎮圧、962年教皇から帝冠を受け、神聖ローマ帝国と称した。

この間にローマ教会は、9世紀から11世紀にかけて、西欧全土に世俗的な勢力を伸ばしていった。各地方の司教や修道院長は領主や信徒から土地を寄進され、強大な封建領主となった。教皇はオットー1世の死後しだいに皇帝に圧力を加え、教皇グレゴリウス7世(在位1073~85)は、僧官任命権をめぐり皇帝ハインリヒ4世(在位1056~1106)の反対を抑え、これを破門して屈服させた。その後ドイツとイタリアでは、教皇派と皇帝派の争いが続き、結局、教皇の権力は帝権を完全に抑え、教皇インノケンティウス3世(在位1198~1216)の代には、教皇は全西欧君主のうえに君臨し、各国内の教会および教皇領の政治的自主権をかちとった。

ローマ教会の組織はローマ伝統の法的精神の土壌のうえに整えられ、多くの法令が定められた。その集大成は、13世紀教皇グレゴリウス9世(在位1227~41)の制定した『法令集』Gregorianaをもととし、クレメンス5世(在位1305~14)により成文化された『教会法典』Corpus juris canoniciである。これにより教皇の多くの権限が確立し、教皇papa、司教episcopus、司祭pastorの聖職者の階層制が定められた。

このように教会組織が整理され、その権威が高まるとともに、世俗化傾向も増大していった。そのなかで本来のキリスト教の霊的な生活に徹しようとする動きも現れた。修道院monasteriumは元来オリエントに起源を有するが、それは隠遁(いんとん)的なものであった。これに対し、イタリアのベネディクトゥスが6世紀なかばローマ近郊に建てたモンテ・カッシーノの修道院は、社会的活動とも結び付けられた。ここでは修道士は、清貧、貞潔、服従の厳格な戒律に服するとともに、「主に対する奉仕」を旨とし、学問と労働を重んじた。修道士は訓練を終えたのち、世界各地に派遣され、奉仕の生活を通じて伝道した。その後10世紀にクリュニー修道院の改革によって修道院は教皇の直属となり、中央集権的でしかも国際的な修道会がつくられ、11、12世紀には各地に多くの修道院が設立されるに至った。このうちアッシジのフランシスコの創設したフランシスコ会とドミニクスのたてたドミニコ会は、ともに乞食(こじき)団Ordines Mendicantesとよばれ、私有財産を捨て清貧のうちに托鉢(たくはつ)を通じて伝道した。

カトリック教会の『公教要理』は、公の真理veritas catholicaは聖書そのものよりむしろ聖伝traditio sacraであるとしている。これは、古カトリック時代から異端を排除しながら形成され、ペトルス・ロンバルドゥスの『神学命題集』などに集成されたものである。カトリック神学はすでに4世紀アウグスティヌスがその基礎を据えたが、中世のスコラ学派によって完成される。「哲学は神学の奴僕(しもべ)」philosophia ancilla theologiaeはその基本精神を表す。「知らんがために信ずる」credo ut intelligamの語で知られるアンセルムス、またボナベントゥラ、ロンバルドゥスなどがスコラ神学を体系化したが、これを完成したのはトマス・アクィナスである。彼によってその権威を裏づけられた秘蹟(ひせき)sacramentumは、1439年の宗教会議で、「洗礼」「堅信」「聖体」「悔悛(かいしゅん)」「終油」「品級」「婚姻」の七つに定められ、神の恩寵(おんちょう)は、キリストの体としてのカトリック教会による秘蹟を通してのみ与えられるとされた。

さしも権勢をほしいままにしたローマ・カトリック教会も衰勢の時期を迎える。教会、教皇の権力の衰退の一因は十字軍の失敗にある。十字軍は、セルジューク・トルコ人がビザンティン帝国を脅かし、エルサレム巡礼のクリスチャンを迫害したことから、聖地回復の名で、1096年教皇ウルバヌス2世(在位1088~99)の提唱で組織され、1270年までの約200年、7回に及ぶ。一時その成功によって教皇や教会の権威は大いに高まったが、結局失敗に終わり、宗教心の衰退、教皇権の失墜の一因となった。さらに、中世末、近世国家がしだいに台頭するとともに、フランス王フィリップ4世(在位1285~1314)は14世紀初め教皇庁を南仏アビニョンに移した。これが「アビニョン教皇庁」(アビニョンの幽囚)である。その後も教会分裂(1378~1418)がおこり、教皇が並立して争うなど教皇の権威は地に落ちた。14世紀末イングランドのウィクリフ、15世紀初めのボヘミアのフスなどの宗教改革の試みが始まり、農民一揆(いっき)と結合したロラーズの乱、フス派の戦争など相次いでカトリック教会の勢力を脅かすようになった。

[赤司道雄]

宗教改革

ローマ・カトリック教会は、その画一的な性格によって、西欧の貴族社会、封建社会に共通の精神的権威とされていた。これに対して、近世の市民社会では、個人の自主的性格が、おのおの自らの信仰を確立することを求める。新しいキリスト教はこうした時代の要請が生み出したものといえよう。外的権威としてのカトリック的キリスト教は、内的な個人の信仰の問題として個別化されたのである。これが、一つの教会(カトリック)の姿を、多様な形のプロテスタント各派の運動に展開させたゆえんである。またプロテスタント運動が、王権が強く国家教会主義が確立していたイギリスやフランスにおいては、産業化が進み市民社会が発展したにもかかわらず伸張せず、政治的に不安定な状態の続いていたドイツ、スイスにおいて急速に発展したのも同じ理由による。

プロテスタントのおこりは、カトリックの修道士出身のマルティン・ルターが、教皇レオ10世(在位1513~21)がサン・ピエトロ大聖堂の改修費にあてるために発行した免罪符(めんざいふ)に反対し、1517年に「九十五か条の論題」95 Thesenを発表して公に抗議(プロテスト)したことに始まるとされる。これは、すでにみたウィクリフ、フスなどの反カトリック的運動を決定的にしたものである。また神学的には、エックハルトに発し、個人の内面的な救済を中心にするドイツ神秘主義の思想などがその素地をつくっていたものである。ルターの宗教改革の基本は、カトリックの三つの本質、伝承主義、秘蹟による救済、祭司制度に対立するものである。すなわち、第一は、神の真理の唯一の根拠は聖書にあり、すべての信徒は直接にこの真理に向かうべきであるとして、自ら『旧・新約聖書』を原語からドイツ語に翻訳した。第二に、キリスト教徒は「信仰によってのみ義とされる」もので、教会の外的な秘蹟による救いを否定した。第三に、「すべての信徒は祭司である」と主張し「万人祭司説」を唱えた。ルターはカトリック教会との論争の時期を経て、さらに運動を社会的に推進した。彼は、宗教改革に賛成する諸侯の保護のもとに地方君主的教会統治制das landesherrliche Kirchenregimentを設立、1529年には諸侯のコミュニケ「プロテスタティオ」Protestatioを発表して、プロテスタント教会の社会的地位を確立した。

ジャン・カルバンは、1520年代のフランスの宗教的混迷のなかで、人文主義思想の教育を受けてプロテスタントに改宗した。1534年教皇とローマ教会を非難する「プラカード事件」を機に、フランソア1世がプロテスタントを弾圧するやスイスに逃れて、36年『キリスト教綱要』を著し、改革的立場を明らかにした。ツウィングリの影響下にあったスイスの改革者たちは、ツウィングリの死後、カルバンをジュネーブに招き、この都市を典型的なキリスト教的市民社会とし、ヨーロッパ各地に大きな影響を与えたので、プロテスタント運動は一大勢力となった。

彼の運動の特色は、カトリックの教会主義に対して、キリストの福音を信じる内的信仰によって救済を求める福音主義であり、さらに全生活の聖化を目ざす社会的実践運動である。ジュネーブに具現した神政政治体制は、彼のつくった「教会規定」により、市民生活を牧師と長老との協議会の支配下に置いた。これは、ルターが市民の職業を神の召命として、世俗生活のなかに神の支配をみる近世的な宗教観を具体化したものといえる。カルバン派の教会はヨーロッパ各地に広まり、改革派教会とよばれ、ルター派教会とともにプロテスタントの二つの主流となった。

ルターとカルバンの改革は、教会制度や儀礼と社会とのかかわりでは、カトリック教会を一変したものであった。しかしそれは、ルネサンスと同一線上にある人間回復の運動ではない。それは神中心主義であり、信条、神学自体を転換するものではなかった。ルター派も改革派もその信仰の中心は、カトリックそのままの「使徒信経」であり、カルバンはアウグスティヌスの救済予定説を受け継いでいる。神学的な意味での宗教改革は、むしろ正統派でない少数派のなかにみることができる。たとえば、幼児洗礼を認めず、反権力的、急進的な運動を展開した再洗礼派Anabaptist、教理・信条よりも内心の敬虔を信仰の基本とする敬虔団Collegia Pietatis、三位一体論を否定しイエスの人性を主張するユニテリアンなどの各派がそれである。

イギリスの国教会(イングランド教会)Anglican Churchの独立は、宗教改革によるものではなく、政治的、経済的理由によるものであった。ヘンリー8世(在位1509~47)はルターを攻撃し、ローマ教会から「信仰の擁護者」の称号を受けるほどであったが、離婚問題を機にローマ教会から離脱し、1534年「首長令」Act of Supremacyを発して、イギリス王を国教会の唯一最高の首長とし、教皇領その他のローマ教会領を国家に帰属させた。その後イギリス国教会はカルバン主義の影響を受け、ピューリタン運動などを生んだが、カトリック的傾向とプロテスタント的傾向をあわせもつようになり、前者を高教会派High Church、後者を低教会派Low Churchとよび、併存しながら今日に至っている。

ローマ・カトリック教会は、プロテスタント運動に対抗するため、教会内部の革新を図りながら、武力を行使する反改革運動をおこした。1545年から63年にわたって数回開かれたトリエント公会議で、あらゆる信条が再検討され、カトリック神学が再確認された。またイグナティウス・ロヨラを中心とするイエズス会は強力な軍隊的組織によって、世界的なプロテスタント排撃運動を行いながら、伝道を進めた。

[赤司道雄]

近代のキリスト教

プロテスタントの神学思想が大きな転換をみせたのは、宗教改革の時代ではなく、近代になって、自由主義と科学の進歩によるものである。

アルミニウス主義は、16世紀にオランダの改革派教会内におこった自由主義運動である。アルミニウスは、カルバンの人間の堕罪(だざい)と救済予定説に反対して、人間の自由意志の尊重と、神の普遍的な救済を主張した。18世紀なかばイギリスに設立されたユニバーサリストは、この流れのうえにたち、アメリカに渡って一教派を形成した。

理神論は、近世のイギリスの経験論、さらにフランスに渡って唯物論に発展する思想に影響を受けながら、17~18世紀にイギリスでおこった。キリスト教思想史のなかで、もっとも極端な合理主義といえるものである。キリスト教の特色の一つは、神がキリスト・イエスにおいて啓示されるという啓示宗教的特質にある。しかし理神論は、宇宙の創造者としての神を認めるが、啓示に伴う多くの不合理を退けようと試み、啓示そのものを否定する自然宗教の立場にたった。ハーバートは理神論の祖といわれ、その唱える五概念――唯一の神の存在、礼拝、礼拝の基本は敬虔と徳行にあること、悔い改めと道徳的進歩による贖罪、現在と将来における神の賞罰――は理神論の基本概念となった。

理神論はフランスに渡ってさらにラディカルになり、キリストとイエスを区別したルソー、キリスト教をまっこうから非難したボルテールなどの思想を生んだ。また百科全書派を経て懐疑論になり、ドルバックの『自然の体系』(1770)は、無神論者の信仰告白といわれた。

ドイツにおいても合理主義の風潮は高まり、理神論の影響はまずライマールスに現れた。彼は唯物論、無神論に対しては自然宗教を弁護したが、同時に聖書の不合理な箇所を批判することによってキリスト教を攻撃した。このライマールスの論文は、のちにレッシングによって『狼獄吏(ろうごくり)の断片』7部(1774~78)として出版された。しかしレッシングは他面ライマールスを批判し、聖書批評とキリスト教思想は異なるべきであり、イエスの宗教の本質は、聖書にも教理にもなく、愛の教えにあると説いた。彼はまた『賢者ナータン』(1779)を著し、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三大宗教がその目的を一にすると説き、キリスト教が唯一の神の啓示ではないことを主張した。

前述の啓蒙(けいもう)思想の合理主義は、聖書の高等批評という画期的な研究を生み、キリスト教の基本的信仰に新しい方向を与えた。聖書はこれまでキリスト教のどのような立場からも神聖視され、神の真理の誤りなき啓示とされてきた。これは下等批評とよばれる聖書テキストの文献的研究でも、外すことのできない前提であった。しかし高等批評は、聖書もまた人間の手による歴史上の文書であるという認識から、これに客観的、歴史的分析を加えた。その極端なものは、聖書のすべてを神話としてイエスの歴史性をも否定するものにまで至ったが、全般的には、聖書にみられる神学的あるいは神話的粉飾を洗い落として、イエスおよび原始キリスト教の真の姿を明らかにしようとするものであった。これによって自由神学は、概念的な合理主義から、歴史的な具体的事実を基礎としてイエスの基本精神を生かそうとする新しい信仰的立場を固めた。

シュトラウスの『イエス伝』(1835~36)は、合理主義を超えた歴史神学への道を開き、現代に至る新しい聖書研究の基礎を示した。従来の聖書研究は、聖書のすべてを神の霊の啓示によるものとするか、合理的に再解釈しようとするものかの、まったく反対の二つの立場があるとしていた。シュトラウスは、この反対のようにみえる二つの解釈は、実は、聖書の伝承の背後の一つ一つに物理的な意味での歴史的事実があるという共通の前提があると指摘した。聖書の伝承の背後に、もう一つ別の、信仰という心理的な歴史事実があり、これを探ることに歴史研究の一つの課題があるとする。この方法は、とくに福音書研究において「チュービンゲン学派」によって展開され、聖書を構成する原資料がしだいに明らかにされた。さらに、文書資料のもととなる口伝(くでん)の段階までさかのぼろうとする試みが、個々の説話の様式の相違を、これを生み出した「生活の座」Sitz im Lebenのなかでとらえようとする様式史的研究に発展した。また、他宗教との比較研究も取り入れられ、「宗教史学派」が生まれた。前記の様式史的研究の代表の一人ブルトマンは、歴史的研究がその分析的態度によって『新約聖書』全般を支える神話を見逃しがちなことを指摘し、個々の神話を選択排除するのではなく、『新約聖書』全体を非神話化entmythologisierenすることによって、逆に『新約聖書』全体の宣教を近代的な人間の決断を迫るものとするという新しい問題を提起した。

合理主義から自由主義への脱皮という流れは、近代組織神学においてもシュライエルマハーの新しい宗教論の展開へとつながる。彼はその主著『宗教論』(1799)と、『キリスト教信仰』(1821~22)において、宗教を哲学や倫理とはっきり区別し、直観と感情による個人の絶対帰依(きえ)の体験であるとした。また歴史的には自然宗教なるものは実在せず、あるものは個々の実証宗教であり、キリスト教は歴史宗教を完成したものであるとする。

リッチュルは、カントの認識論のうえにその価値判断説をたて、近代神学に大きな影響を与えた。彼は、もっとも根本的な価値判断は、人間が自然存在であると同時に、精神的な人格であるという判断であり、この人間が自然に対して精神の勝利を得る実践的な働きが宗教であるとした。この実践的な立場は、キリストが神の国建設の基礎であるという認識を促し、ここに初めて、キリストを神の愛の啓示と認めるキリスト教信仰の意義が果たされるとした。

合理主義から、自由主義、歴史主義への転換は、しかし客観主義という同一線上にある。第一次世界大戦前後からの社会の混迷は、キリスト教信仰にも不安の影をもたらしていた。不安の心理は冷静な客観的認識では満足しない。哲学界がカント、ヘーゲルを経て、生の哲学、実存哲学と主観的立場を明らかにすると軌を一にして、キリスト教神学は、ネオ・オーソドクシーの新風をもって全神学界を覆う傾向をみせる。カール・バルト、ブルンナー、ニーバーなどに代表される現代神学の有力な一派である。バルトは『ロマ書講解』(1919)において、近代的、文化主義的神学思想を激しく攻撃し、神学をあらゆる人間学的前提から解放し、もっぱら神のことばのうえに基礎づけようとした。しかし、この派の神学者といわれる者もかならずしもバルトをそのまま受け継いではいない。ブルンナーは神の啓示を受け取る側の人間の主体性をも認めようとする。アメリカのニーバー、ティリヒになると社会倫理的な性格を明らかにするようになる。

教会史の面でも近代の合理主義的な傾向に対立する動きが現れてくる。すでにみた敬虔主義の教会活動は、単なる正統主義への批判に固定化していたが、ウェスリーの運動は、理性主義に対抗する実践的な福音主義運動となった。その教義の中心は、堕罪を救うキリストの贖罪と、聖霊による再生であった。これは理性的、神学的なものではなく、個人的な霊感による宗教的体験として把握されていた。この立場は、個人の禁欲生活の方法methodの厳格さを要求し、メソディズムとよばれ、イギリスの産業労働者の間に社会事業を推進させながら広まってゆき、メソジスト教会をおこしてさらにアメリカにも大きく勢力を伸ばし、バプティスト教会とともに、アメリカでの二大福音主義教会として、新大陸のフロンティアの世界に教勢を張った。

近代的なキリスト教の流れは、しかし着実に教会に新しい勢力を生み、スコットランドでは長老派Presbyteriansが新しい一教派となり、クロムウェルのピューリタン革命から会衆派Congregationalistsが生まれ、いずれもアメリカに渡って正統派の大教派となった。これらの教派は、小教派ではあるが社会的影響力の強いクェーカーQuakers、ユニテリアンUnitarian Churchなどとともに社会事業に力を注ぎ、キリスト教を近代社会のヒューマニズムの流れのなかにも展開させることに成功した。

広教会派Broad Church Partyは、こうした社会運動をイギリスに展開させた代表的なものである。イギリスでは、1833年から40年にわたって、オックスフォード大学の関係者を中心に、オックスフォード運動とよばれる高教会派の復古運動がおこっていた。これは、当時の宗教的自由主義の風潮に反対し、教会の儀礼と祭司制度を中心とする歴史的権威を主張したものであった。広教会派は、こうした動きをカトリック的反動であると主張して、非国教徒をも包含する立場から、さらに社会問題のすべてにキリスト教運動がかかわるべきことを提唱した。作家キングズリーはキリスト教社会主義運動をおこして、産業組合や労働学校を設立した。

[赤司道雄]

アメリカのキリスト教

アメリカにキリスト教が最初に移植されたのは、1607年のイギリス国教徒のバージニア移住による。しかし、この新大陸にキリスト教精神が本当に根を下ろしたのはピューリタンによる。17世紀初め、イギリスで圧迫を受けたピューリタンの分離派は、オランダに亡命し、1620年メイフラワー号でアメリカに渡り、プリマスに植民地を開いた。1628年には会衆派がマサチューセッツに、33年には長老派がコネティカットに移住し、新大陸開発の先鋒(せんぽう)となった。以後アメリカの精神史はピューリタンの影響を大きく受けるようになった。開かれた自由な市民社会と、楽観主義的なヒューマニズム、このアメリカの社会と思想の特色は、ピューリタニズムと相まって、アメリカのキリスト教会の性格を形成する。

アメリカのキリスト教会の特色の第一は、多数に分かれた教派にある。ヨーロッパでは、法律的には教会は国家と分離する傾向を強めているが、現実には歴史的伝統によって、各地域に特定の教会の勢力が固定している。しかし、アメリカでは、すでにピューリタンがイギリスの圧迫を逃れた避難民であったように、その後もヨーロッパ各国から移住してきた各教会に属する人々は、自由の新天地を求めた宗教的避難民といえる。彼らは相互にその宗教的マイノリティ(少数派)の権利を認め合うようになり、移住の順に新しい植民地に定着していった。

前記のような移民のあり方に伴う教会の多様化とともに、これらの各教会がさらに新大陸の自由でヒューマニスティックな精神によって分派を生み、教派はいっそうその数を増すようになった。カルバン派のなかにおいてさえ、救済予定説に対してヒューマニズムの立場からの批判がおこり、使徒教会Disciples of Christという新しい大教派を派生させた。またホーリネス教会Holiness Churchは、クリスチャンの完璧(かんぺき)な生活、聖霊による再生を主張してメソジスト教会から分かれ、さらにそのなかの再臨派Adventistsからナザレン教会などのいくつかの分派を生んだ。

自由なオプティミズムは、伝統にとらわれない新興のセクトを生み、新しいタイプの教団を加えた。モルモン教やエホバの証人Jehovah's Witnessesなどは、会員による巡回伝道によって教勢を伸ばしている。

アメリカのキリスト教、とくにプロテスタント教会を特色づける第二のものに、リバイバルとよばれる伝道方法がある。それは、感情を高揚させることによって霊感を受け、信仰を復興させることをいう。1730年代、すでに定着したアメリカのキリスト教界は沈滞の期を迎えていたが、このときエール大学内におこった信仰復興運動がそれで、その後も繰り返し、キリスト教の沈滞期を脱する運動としておこる。とくにフロンティアの世界では、メソジスト、バプティストの二大福音主義教会のなかで広がりをみせ、キャンプで何日も続く集会を行い、歌と踊りのなかに新しい信者を獲得していった。

[赤司道雄]

東洋におけるキリスト教

中近東に始まるキリスト教の東洋への伸長は、5世紀ネストリウス派の台頭によりカトリック教会から分かれるとともに、8世紀からインド、中国にまで教勢を広げた。しかし13~14世紀にはモンゴルの侵略により衰微した。ローマ教会は16世紀に東方伝道に力を入れるようになり、また17世紀にはプロテスタント・ルター派がインド伝道を開始し、東洋のキリスト教も活気をみせるようになる。19世紀にはプロテスタント各派が中国に盛んに伝道したが、1949年中華人民共和国の成立により終止符を打つ。朝鮮は古くから鎖国的でキリスト教の伝道は困難であった。19世紀とくにアメリカ・プロテスタントの伝道により信徒を増したが、日本の統治下に入り、一面日本からの伝道もあったが、日本政府の圧迫を受けるようになった。

[赤司道雄]

日本のキリスト教

わが国におけるキリスト教の歴史は、1549年(天文18)イエズス会所属スペイン人のフランシスコ・ザビエルの鹿児島渡来に始まる。戦国時代を通じ教勢は九州から京都にまで及んだ。しかし豊臣(とよとみ)秀吉による弾圧、さらに1612年(慶長17)に始まる江戸幕府による禁教政策と1639年(寛永16)以来の鎖国によって布教はとだえた。しかしその後も仏教徒を装い、宗門改(あらため)に応じながらも信仰を持続した秘密組織が各地に「隠れキリシタン」として潜伏し、1859年(安政6)の宣教復活に及んだ。1865年(慶応1)には、その前年建設された長崎の大浦天主堂で、隠れキリシタンが公に信仰を表明した。これを「復活キリシタン」とよぶ(一方、教会に復帰せぬ集団が現在も北九州地方にあり、これを「離れキリシタン」とよぶ)。その後もキリスト教はなお禁制下にあり、各地で迫害が続けられ、1868年、70年(明治3)には多数の浦上キリシタンが殉教している。

カトリック、プロテスタント両教会が、公に禁制を解かれたのは、1873年であったが、すでに65年ごろよりプロテスタントの宣教師が来日、英語教育などを行いながら、徐々に信徒を獲得していった。

近代日本のキリスト教界には、ローマ・カトリック教会と、プロテスタント諸教派合同の日本基督(キリスト)教団、イギリス国教会とアメリカ・カナダの聖公会伝道会の合同による日本聖公会の三大教会のほか、ほとんどすべての欧米のキリスト教会が伝道されている。また内村鑑三(かんぞう)により提唱され、その弟子たちによって広く伝道されている無教会派、ドイツの流れをくみながら日本で設立された自由派など、日本独自のものもある。

明治初期のプロテスタント・キリスト教徒は「一致教会」を設立して超教会の教会を目ざしたが、まもなく当時アメリカ・プロテスタント各派に強まっていたセクト主義に影響され、アメリカからの伝道会の数と同じだけの教派に分かれた。しかし第二次世界大戦ごろまでに大教派は母教会から独立しており、戦時中の統制の影響もあって、ほとんどのプロテスタント教派が合同して日本基督教団となった。第二次大戦後はアメリカの新しいセクトが宣教団を送り、またいくつかの小教派は日本基督教団から離れた。

キリスト教が近代日本の社会や文化に与えた影響は、とくにアメリカ・プロテスタンティズムの、人間尊重、自由、平等、博愛の精神による。教育界への影響力は大きく、とくに女子教育に道を開き、早くも1873年(明治6)フェリス女学校が創設されている。婦人矯風(きょうふう)会は禁酒運動、廃娼(はいしょう)運動の主動力となった。政治の世界でも、社会主義、労働組合には安部磯雄(あべいそお)らクリスチャンの指導者が多い。医療、身障者施設、孤児院などの社会事業にもキリスト教団体の貢献が大きい。

[赤司道雄]

現代におけるキリスト教の動向

現代の世界のキリスト教の分布状況は、カトリック、正教会、プロテスタントのそれぞれの教勢は落ち着きがみられ、著しい動きはエキュメニカル・ムーブメント(世界教会運動)である。キリスト教は長い歴史のなかで分立しさまざまな対立さえ生み出してきたが、各派ばらばらの海外伝道による混乱への反省と共産主義への対抗意識から、各派は、共通のキリスト者としての信仰において、一致して現代社会に対処しようとする世界教会運動を生んだ。

1948年アムステルダムで「世界教会協議会」(WCC)が結成され、61年ニュー・デリーの会議ではロシアと東欧の正教会が加盟し、第二バチカン公会議(1962~65)以来、ローマ・カトリック教会も積極的に参加するようになった。64年のローマ教皇のイスラエル訪問と、東方正教会大主教との会見、82年のイギリス女王との面会は、カトリック教会の歴史上画期的な、対立する教派・宗派との和解を示すものである。

[赤司道雄]

『石原謙著『基督教史』(初版・1934/2版・1954・岩波書店)』▽『有賀鉄太郎・魚木忠一著『基督教思想史』(1951・教文館)』▽『H・シューベルト著、井上良雄訳『教会史綱要』(1966・新教出版社)』▽『E・トレルチ著、内田芳明訳『ルネサンスと宗教改革』(岩波文庫)』▽『木村尚三郎・赤井彰・井門富二夫著『世界の宗教3 告白と抵抗、プロテスタント』(1969・淡交社)』▽『A. McGiffertA History of Christian Thought, 2 vols. (1932~33, New York)』

百科事典マイペディア 「キリスト教」の意味・わかりやすい解説

キリスト教【キリストきょう】

→関連項目教会|キリシタン禁制|伴天連追放令|仏教

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「キリスト教」の解説

キリスト教(キリストきょう)

Christianity[英],Christentum[ドイツ],christianisme[フランス]

イエス・キリストの人格と教えを中心とする宗教。イエスは十字架の刑に処せられたが,3日目に復活し,彼をメシアすなわちキリストとする信仰が生まれ,原始キリスト教団が成立した。やがてパウロがローマ世界に宣教した。ローマ帝国の迫害は,時期も地域も限られていた。しかし3世紀中頃以後,帝国の全般的・組織的迫害が行われ,多くの殉教者を出した。ディオクレティアヌス帝の大迫害が失敗に終わり,コンスタンティヌス大帝はキリスト教を公認した。その後の論争でアタナシウス派が正統の地位を占め,アリウス派は異端と宣言され,ゲルマン民族内に広まった。4世紀末テオドシウス1世によりアタナシウス派がローマ帝国の国教となった。やがてローマ教会がカトリックと称して有力となり,同司教は教皇としての尊称と権威を持つようになった。西ローマ帝国の滅亡後,ローマ・カトリック教会はフランクとの結びつきを強化,カール大帝に帝冠を授けた。他方,東ローマ皇帝に支持されたギリシア正教会と対立し,1054年には両教会はまったく分離した。ギリシア正教は東欧,ロシアに広まったのに対し,カトリックはヨーロッパに広まり,インノケンティウス3世のときに教権は絶頂に達した。カトリック教会を内部から支えたのは修道院で,6世紀ベネディクトゥスによって創建された。13世紀初めにフランチェスコ,ドミニコの托鉢(たくはつ)修道会が起こり,民衆に愛の教えを説き,やがて文化活動にも進出した。11世紀末に始まる十字軍は失敗し,教皇権は衰退に向かった。ついに16世紀,ルター,カルヴァンなどによる宗教改革が起こって新教(プロテスタント)が西ヨーロッパ,北ヨーロッパに広まり,イングランドではヘンリ8世によってイングランド国教会が創始された。大陸では新旧両派の対立が続いた。宗教改革ののち,カトリックは反宗教改革の体制を整え,またイエズス会による海外布教が開始された。新教徒は北アメリカをはじめ,海外に広まり,幕末の日本にもきたが,この間多くの教派に分かれた。最近では全キリスト教会・教派を通じての再一致運動が盛り上がりつつある。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「キリスト教」の意味・わかりやすい解説

キリスト教

キリストきょう

Christianity

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「キリスト教」の解説

キリスト教

キリストきょう

Christianity (イギリス)

Christentum (ドイツ)

Christianisme (フランス)

人類の原罪を深く意識し,神の福音を説いた。アウグストゥス時代のローマの属州パレスチナに起こり,いくたの迫害を受けながら,ペテロやパウロら殉教者の努力によって教勢はますます拡大され,ついにコンスタンティヌス帝による公認,テオドシウス帝による国教化が実現した。11世紀にはいると,聖像崇拝の可否をめぐり,ローマ−カトリック教会とギリシア正教会に分裂した。西方ではゲルマン人に受けつがれ,教団の階層秩序も確立し,一時は教権が帝権をしのぐ勢いであった。宗教改革によって旧教と新教に分裂した。東方では皇帝教皇主義をとり,ギリシア人・スラヴ民族に受けつがれている。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「キリスト教」の解説

キリスト教

キリストきょう

イエス=キリストによって開かれ,広い人類愛と神の福音を説いた。長期にわたる迫害を克服し,古代ローマの政治力と結びついて発展,中世ヨーロッパで強盛を極めた。ヘレニズムとともにヨーロッパ文明の一大源流をなす。16世紀の宗教改革によって,これまでのカトリックに対してプロテスタント(新教)がおこった。日本にはザビエルによってカトリック教が伝えられ,キリシタンとして一時期栄えたが,江戸幕府はこれを禁圧し,鎖国を導いた。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

葬儀辞典 「キリスト教」の解説

キリスト教

防府市歴史用語集 「キリスト教」の解説

キリスト教

世界大百科事典(旧版)内のキリスト教の言及

【イエス・キリスト】より

… このイエスの呼びかけに応じ,彼に従った人々が,とくにイエスの死後,彼を〈キリスト〉と信じた。これらの人々によって,いわゆるキリスト教が成立する。だから,キリスト教の側から見れば,キリストは当然イエスのことである。…

【インド】より

…インドを例にとると,ヒンドゥー教,シク教,ジャイナ教,仏教があり,またそのほかに各部族のそれぞれの宗教形式がある。中世以降に流入,伝播したものは,イスラムとキリスト教がおもなものである。これらの中でヒンドゥー教徒は,全体の約83%と圧倒的多数を占める。…

【キリシタン】より

…ポルトガル語のChristãoの発音がそのまま日本語になり,キリスト教(カトリック)およびその信者を指した。初め幾利紫旦,貴理師端,のち吉利支丹,切支丹,鬼理至端の文字があてられた。…

【宗教劇】より

…古来,演劇は宗教,あるいは宗教的・祭儀的なものと密接に結びついており,古代ギリシア演劇はいうまでもなく,インドのサンスクリット古典劇(インド演劇)にせよ,あるいは日本の能にせよ,濃厚に宗教的・祭儀的色彩を帯びるものであったし,この内在的伝統は今日もなお何らかの形で生き続けていると考えることができるだろう。だが演劇史的にみて,そのような〈宗教性〉を帯びた演劇が最も直接的・典型的な形で隆盛となったのは,中世ヨーロッパにおけるさまざまなキリスト教劇(典礼劇,受難劇,聖史劇,神秘劇,奇跡劇など)の場合であり,今日,〈宗教劇〉という語が用いられる場合に,固有名詞的にこれらを総称していうのが普通である。 中世ヨーロッパにおけるキリスト教宗教劇は,概括していえば,イエス・キリストの生誕,受難,復活などのそれぞれの場面や,それら場面の連続,あるいはその生涯の全体,また,使徒や聖者の言行,さらには旧約聖書中の物語,エピソードなどを劇化したものであるが,それはもともと,10世紀初めころに,復活祭典礼の交誦(こうしよう)tropusから発生したといわれている。…

【信仰】より

…この場合,信仰は対象との同化という循環過程あるいは円環領域の中にあるので,信心に純一と従順と知識を加えてこれを開かれたものとすることはあっても,中心を明示し逆説をとどめることはかえって不要とされる。 これらに対し,キリスト教は信仰対象をイエス・キリストとし,その内容として神が人間となったこと,この人間の死と復活において救いが成ったことを説く。そこでこの信仰は,信心から出発するといういわば人間学的態度をとることが可能であるが(《テモテへの第1の手紙》には敬虔eusebeiaという語が現れている),これがみずからを開きみずからを耕すことで内容を獲得することはできない。…

【朝鮮】より

…しかし基本的に個人間の契約的組織という性格があるために,ムラ組織としての契が地縁的ムラと必ずしも一致しなくなるところに,朝鮮の村落社会構造の重要な特徴があるようである。

[キリスト教]

最後にキリスト教についてふれておこう。キリスト教は18世紀後半に李承薫らをはじめとする中国を訪れた使節たちによって天主教の名でカトリック系のキリスト教が紹介されたが,幾度かの厳しい弾圧をへて,本格的に布教されるようになったのは19世紀末にプロテスタントの各教派が多数の宣教師を直接派遣するようになってからである。…

【ドイツ】より

…いずれにせよ叙任権闘争はドイツの国家統一を妨げただけでなく,後の国家の性格にも大きな歪みを残したのである。

[キリスト教による死生観の転換]

11世紀における以上のような政治の動きは,この時代にドイツで進行しつつあった社会の編成替えの過程と対応していた。9世紀から10世紀にかけて農業技術の改良(三圃農法の成立と有輪犂の普及)によって穀物生産高は増大し,その結果生じた人口の増加はおりから商業の復活とともに成立しつつあった都市に吸収されていった。…

【南蛮文化】より

…キリシタン文化ともいい,16,17世紀にキリスト教の伝来とともに日本に導入され,あるいは影響を与えた文化であり,またこの影響を受けて興った文化をも指す。その最盛期は1580‐1614年(天正8‐慶長19)までであるが,その社会的・文化的影響は著しいものがあった。…

【ヨーロッパ】より

…これに反し第3の地域は,東洋諸民族の混血があるため複雑であるが,基調としてはスラブ系民族の舞台であり,宗教も東方正教を信ずるものが多い。 3地域にはこのような違いがあるにもかかわらず,その全域が中世1000年を通じて,とにかく非ヨーロッパ世界とは異なったまとまりをもっていたといえるのは,いうまでもなく,それが異教徒,とりわけイスラム世界に対してのキリスト教世界であったということに由来する。それだけにキリスト教的統一文明という意識の存在意義は大きいのであるが,宗教史の問題はここでは一応おくとして,広く歴史的世界としてのヨーロッパを考えた場合,それが〈成立〉したということの意味を,どういう視角からとらえればよいのであろうか。…

※「キリスト教」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...