精選版 日本国語大辞典 「治安維持法」の意味・読み・例文・類語

ちあんいじ‐ほうチアンヰヂハフ【治安維持法】

- 〘 名詞 〙 旧憲法のもとで、国体の変革と私有財産制度を否認する結社活動、個人的行動を処罰するために定められた法律。大正一四年(一九二五)制定され、昭和一六年(一九四一)全面的に改正。主として共産主義活動を抑圧するために適用。違反者に対しては死刑を含む重刑が科せられ、思想の弾圧に重要な役割を演じたが、昭和二〇年一一月、連合国最高司令部の覚書によって廃止。

改訂新版 世界大百科事典 「治安維持法」の意味・わかりやすい解説

治安維持法 (ちあんいじほう)

1925年4月22日公布の思想・結社取締法。

成立過程

第1次世界大戦中の日本資本主義の発展により労働者,農民,都市中間層の解放を求める動きが大きくなり,また大戦後ヨーロッパの巨大な民主主義的潮流が日本に一気に流入したため,社会運動は1919年以後急速に発展した。〈世界改造〉を求めるこの新しい運動と植民地・勢力圏での民権解放運動の発展に深刻な危機感をいだいた日本の伝統的支配層は新しい治安体制を模索し,19年朝鮮に〈政治ニ関スル犯罪処罰ノ件〉を公布し,20年には思想弾圧のため森戸事件を起こした。次いで22年に過激社会運動取締法案を議会に提出した。この法案は〈朝憲を紊乱する事項〉を実行・宣伝した者を取り締まるというもので,条文の規定があいまいで乱用のおそれがあったためマス・メディア,学者,弁護士,野党の憲政会,国民党が強く反対し,審議未了となった。しかし社会運動の中の〈過激〉な部分とそうでない部分を区別する点や結社行為を取り締まるという新しい規定を設けた点で,治安維持法の前史をなすものであった。23年第1次日本共産党事件と関東大震災が起こると,新しい治安体制形成の動きは実施段階に移った。以後共産党系は社会運動から排除される傾向が生じ,大震災中に緊急勅令〈治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件〉が発令された。

この勅令は,取締り対象があいまいで治安当局にとって必ずしも有効なものではなかったが,治安維持法成立への橋渡しの役を果たした。1925年2月護憲三派内閣の下で男子普通選挙法案とともに治安維持法案が議会に提出され,労働・農民団体の強い反対運動を押し切って3月法案は可決された。憲政会は与党として法案成立に尽力した。マス・メディアは部分修正で満足した。

第1次法

1925年に成立した本法(第1次法)は,国体の変革または私有財産制度の否認を目的とする結社を取り締まることを中心とするものであり,その結社の組織または加入は10年以下の,実行協議,扇動は7年以下の,財産上の利益供与または申込みは5年以下の,懲役または禁錮に処せられることになった。議会では国体の変革とはアナーキズムを取り締まり,私有財産制度の否認とは共産主義を取り締まるための規定だと説明されたが,アナーキズム運動は急速に弱体化し,日本共産党も再建途上にあったため,最初の適用は26年の学連事件(社会科学研究運動弾圧)と北海道集産党事件(名寄のプロレタリア文化運動弾圧)という思想弾圧事件となった。そして28年の三・一五事件で共産党取締りのために国体の変革の規定が本格的に適用されると同時に,より徹底した結社取締りを目的に急きょ改正案が議会に提出される。

第2次法

改正案は民政党など野党の反対で否決されたが,田中義一内閣は1928年6月29日強引に緊急勅令により公布し,翌年の議会で承諾をとりつけた。改正点は次のとおりである。(1)国体の変革を目的とする結社の組織者,加入者をとくに重く罰することとした点。(2)結社の目的遂行のためにする行為という規定(目的遂行罪)を新設し,結社に多少とも関係のある者をすべて取り締まれるようにした点。(3)死刑を含む厳罰による威嚇と大まかな量刑規定により転向を促進しうるようにした点。この改正により治安当局は強力な武器を手に入れたことになり,29年の四・一六事件,30年の武装共産党事件,32年の熱海事件などの一斉検挙で共産党に大打撃を与え,民衆とのつながりを断ち切り,35年までに壊滅させた。また,1933年の佐野学,鍋山貞親の転向声明を機に大々的に被検挙者に転向を強要して,個人の内面の思想・信条の自由を奪っていった。共産党壊滅の目的を達したあとも法の拡大解釈による弾圧が続けられ,法自体も34,35年の議会に全面的改正案が提出された。これは審議未了となったが,その中から一部をとり出した思想犯保護観察法が36年に成立した。

この法律により〈思想犯〉は保護観察所の保護司の監視下におかれ,日々プライバシーを侵害されることになった。1935年以後ファッショ化が進む中で従来合法的であった思想,運動にも適用され,宗教弾圧にも利用されはじめた。36年のコム・アカデミー事件や38年の唯物論研究会事件では学問研究が犯罪視され,1936年の人民戦線派検挙事件と37-38年の人民戦線事件では取り締まるべき結社がないのに検挙が行われた。1935年から39年にかけて皇道大本教,ひとのみち教団,天理本道教などの新興宗教や新興仏教青年同盟,キリスト教の灯台社が弾圧された。さらに41年には経済新体制をめぐる支配層内の抗争の解決策として企画院の官僚の弾圧にさえ利用された(企画院事件)。

第3次法

日中戦争の泥沼化した中で全面改正され,1941年3月10日公布された第3次法は,国体の変革を目的とする思想・行為・結社をいっそう徹底的に取り締まることとし,国体の変革を目的とする結社の〈支援結社〉または〈準備結社〉と,国体の変革を目的とする〈集団〉および〈個人〉も厳しく取り締まられることになった。また,宗教団体の取締りのために,国体の否定または神宮もしくは皇室の尊厳を冒瀆(ぼうとく)する事項を流布することを目的とする結社の組織者,指導者は,無期または4年以上(協力者は1年以上)の厳罰に処すとの規定が設けられた。さらに三審制の否定など,刑事手続が本法に限って被告人に著しく不利となった。予防拘禁制が導入され,刑期満了者でも再犯のおそれがあると認定されれば釈放されず,身柄を拘禁されることとなった。

本法のもとで,1941年には本法と国防保安法違反などを理由に尾崎秀実らが検挙され,尾崎は死刑に処せられた(ゾルゲ事件)。新興宗教に対しても,43年の創価教育学会事件などの弾圧が行われた。1941年以降在日朝鮮人の運動に対する弾圧も強化された。戦争や国内のファッショ体制に対する批判的言論は民衆レベルでは完全に抑圧された。44年前後には横浜事件で多くの知識人,ジャーナリストが検挙され,《改造》《中央公論》は廃刊に追い込まれた。45年8月の敗戦後も政府は本法に基づく治安体制を守りつづけようとしたが,10月4日のGHQの覚書でようやく廃止の方向が決まり,10月15日廃止された。

執筆者:吉見 義明

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「治安維持法」の意味・わかりやすい解説

治安維持法

ちあんいじほう

第一次世界大戦後に高揚した社会運動、とりわけ日本共産党を中心とする革命運動の鎮圧を標榜(ひょうぼう)して1925年(大正14)に制定された法律。その後1928年(昭和3)の改正を経て、共産党員のみならず、その支持者さらには労働組合・農民組合の活動、プロレタリア文化運動の参加者にまで適用されるようになった。日本共産党指導部の壊滅した1935年以降、同法は宗教団体や学術研究サークルなどにまでその牙(きば)を向け、ファシズムへ向けて国民を思想統制する武器として「活躍」した。同法は1941年いっそう権力にとって都合のよいように改正されたが、敗戦直後の1945年(昭和20)10月15日GHQ(連合国最高司令官総司令部)の指令に基づいて廃止された。同法により検挙され、また起訴された者の数がどれほどになるかは、いろいろな統計によってかなりの食い違いがある。さらに統計から漏れた検挙者の数も相当多数に上ると推測される。そういう限定をつけたうえで、司法省の調査によるものをみると、1943年の4月までで同法により検挙された者は6万7223名、起訴された者は6024名に上っている。これが一つの目安となろう。同法の軌跡は、成立期(1925~1928年)、本格的発動期(1928~1935年)、拡張期(1935~1941年)、拡散期(1941~1945年)の四つに区分することができる。

[渡辺 治]

成立期

社会運動取締りのための新しい治安立法の最初の試みは、1922年(大正11)第45議会に提出された過激社会運動取締法案であった。同法案の流産後、政府は緊急勅令で再度同法の制定をねらったが実現するに至らず、1923年関東大震災に乗じて、いわゆる治安維持令を緊急勅令の形で出すにとどまった。しかしこれは取締り当局の満足のいくものではなく、かくして治安維持法案が1925年の第50議会に提出されることになった。若干の修正を受けただけで成立した同法は、その第1条で「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的」として結社を組織したり、それに加入した者に10年以下の懲役・禁錮刑を科している。ほかに同法は、国体変革等の目的実行のための協議(2条)、目的実行の煽動(せんどう)(3条)、目的達成のための犯罪の煽動(4条)、目的達成のための利益供与(5条)などの処罰を規定している。同法の最初の発動は、1926年(大正15)京都大学の学生を主体とした全日本学生社会科学連合会関係者に対してなされた(学連事件)。しかし、この発動は権力が同法発動の主たる対象としていた日本共産党とはさしあたり関係のない対象に向けられていること、また学連に対しては同法2条の実行協議罪が発動されていること(後年同法の発動はほとんど1条に限られる)などの点で、後の本格的発動とは様相を異にしていた。いわば小手調べの段階であった。

[渡辺 治]

本格的発動期

同法の本格的発動は、1928年(昭和3)3月15日、日本共産党関係者に対する全国一斉検挙(三・一五事件)であった。その後も共産党関係者に対する一斉検挙はたび重ねて行われていく。一方、政府は三・一五事件を宣伝して「共産党の陰謀」を印象づけながら、同法改正案を第55議会に提出した。それが不成立に終わると、政府は緊急勅令という形で改正を強行した。この1928年改正では、(1)国体変革を目的とした結社の組織者、指導者に対して最高刑に死刑が導入され、(2)結社のメンバーでなくとも、結社の「目的遂行ノ為(ため)ニスル行為」をなした場合には同法で処罰する旨の規定(いわゆる目的遂行罪)が加えられた。(1)は運動参加者への威嚇という効果をねらったものであるが、とくに(2)の改正が果たした役割は大きかった。目的遂行罪により同法は適用の対象を一挙に拡大し、労働組合の活動、文化運動、果ては弁護士の治安維持法被告のための活動までもが、日本共産党の「目的遂行ノ為ニスル行為」であるという理由で処罰されるに至った。こうした適用対象の飛躍的拡大に伴って、当局は運動参加者に対し、この重罰の威嚇や拷問、長期の拘禁などによって転向を強要した。たび重なる弾圧と、転向強要によって、社会運動は急速に衰退し、1935年には日本共産党指導部も壊滅して、治安維持法はそれが標榜していた目的を達することになった。

[渡辺 治]

拡張・拡散期

しかし治安維持法は、天皇制のファシズム化に伴い新しい役割を受け持つこととなる。それを象徴したのが1935年末、大本(おおもと)教への同法の発動に始まる一連の宗教団体弾圧であった。天皇制の「国体」神話を認めない宗教が、この法によって抹殺され、国民のイデオロギー統制が進む。また、それまで処罰の対象とならなかった唯物論研究会のような研究活動や、非共産党系の労農グループにまで同法の牙は向けられていった。こうした治安維持法の濫用(らんよう)を法的に追認し、さらにいっそう広い対象に発動できるようにするために、1941年同法は大改正される。すなわち改正法は第1章で、「国体変革」結社に対する刑をさらに引き上げ、その「支援結社」「準備結社」あげくのはてには結社といえない「集団」の活動をも取り締まると規定してその対象を拡大した。また宗教団体を処罰するために「国体否定」(変革まではいかずともよい)結社処罰罪が新設された。さらに第2章では弁護人の制限、控訴の否定など同法に特別な刑事手続が新設され、第3章では非転向者を引き続き拘禁する予防拘禁制が導入された。こうして同法は、もはや権力の行使を規制するという意味での法とはいえない代物となったのである。

[渡辺 治]

『奥平康弘著『治安維持法小史』(1977・筑摩書房)』

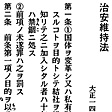

治安維持法(全文)

ちあんいじほう

大正一四年四月二二日公布

第一条〔1〕国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮(きんこ)ニ処ス

〔2〕前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第二条 前条第一項ノ目的ヲ以(もっ)テ其(そ)ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為(な)シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第三条 第一条第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動(せんどう)シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第四条 第一条第一項ノ目的ヲ以テ騒擾(そうじょう)、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フヘキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第五条 第一条第一項及前三条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若(もしく)ハ約束ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦(また)同シ

第六条 前五条ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス

第七条 本法ハ何人ヲ問ハス本法施行区域外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス

附則

大正十二年勅令第四百三号(治安維持ノ為ニスル罰則)ハ之ヲ廃止ス

【治安維持法中改正ノ件】

昭和三年六月二九日公布

治安維持法中左ノ通改正ス

第一条〔1〕国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

〔2〕私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者、結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

〔3〕前二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第二条中「前条第一項」ヲ「前条第一項又ハ第二項」ニ改ム

第三条及第四条中「第一条第一項」ヲ「第一条第一項又ハ第二項」ニ改ム

第五条中「第一条第一項及」ヲ「第一条第一項第二項又ハ」ニ改ム

(『旧法令集』による)

百科事典マイペディア 「治安維持法」の意味・わかりやすい解説

治安維持法【ちあんいじほう】

→関連項目悪法論|加藤高明内閣|企画院事件|言論・出版・集会・結社等臨時取締法|国防保安法|三・一五事件|思想犯保護観察法|実業同志会|集会結社の自由|新村猛|全日本学生社会科学連合会|大正デモクラシー|田中義一内閣|天皇制ファシズム|戸坂潤|特高|内務省|日本|普選運動|柳瀬正夢|山本宣治|横浜事件|四・一六事件

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「治安維持法」の意味・わかりやすい解説

治安維持法

ちあんいじほう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「治安維持法」の解説

治安維持法

ちあんいじほう

1925年(大正14)4月に公布された,無政府主義者や共産主義者の活動に対する安寧秩序維持のための特別刑罰法規。司法省の発案に内務省が手を加えて立法化された。国体の変革または私有財産制度の否認という点を適用の要件とする。国体とは万世一系の天皇が君臨し統治権を総攬することであり,統治権を行使する方法・形式とは区別されると考えられており,また私有財産制度を是認したうえで土地や企業などを国有化することや,実現の観念をともなわない学術上の私有財産制度否定の考え方は同法に違反しないと解釈されていた。26年(昭和元)の京都学連事件がはじめての適用例。28年3・15事件後緊急勅令形式で改正された結果,国体の変革に重点がおかれ,これに対する最高刑を死刑とした。また,結社加入を問題とするだけでなく「為ニスル行為」をも問題とし,犯罪の構成要件を拡大した。さらに41年再度改正され,保護観察・予防拘禁の制度が規定された。第2次大戦後の45年10月勅令により廃止。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「治安維持法」の解説

治安維持法

ちあんいじほう

第1次加藤高明内閣が立案し,1925年3月普通選挙法とともに成立。社会運動の発展に対処し,国体変革や私有財産制の否認を目的とする結社・運動を厳禁した。'28年田中義一内閣は勅令で死刑を付加,さらに '41年の改正で予防拘禁制を採用。特高警察と結合し,いっさいの反政府・反軍部的言動に拡大解釈で適用されるに至った。'45年10月廃止。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の治安維持法の言及

【学連事件】より

…1925‐26年に起こった最初の治安維持法適用の学生運動弾圧事件。1922年11月7日,ロシア革命5周年記念の日に東大新人会を中心に学生連合会が結成され,24年9月には学生社会科学連合会と改称した。…

【過激社会運動取締法案】より

…次の加藤友三郎内閣も,22年末に開幕した第46議会に同法案を労働組合法案,小作争議調停法案とともに上程しようとしたが,今度は労働組合が中心になって〈三悪法反対〉運動を展開し,その上程を阻止した。同法案の企図は,25年の治安維持法で実現された。【岡本 宏】。…

【禁書】より

…発売禁止になった作品としては,1868年5月《江湖新聞》論説〈強弱論〉が官軍の憎むところとなり,同紙は発禁,福地桜痴が投獄された例をはじめ,末広鉄腸(《東京曙新聞》1875.8),島崎藤村(《旧主人》1902.11),森鷗外(《ヰタ・セクスアリス》1909.7),石川淳(《マルスの歌》1928.1),石川達三(《生きてゐる兵隊》1928.3)などの多くの作品がある(プロレタリア作家の場合その頻度がとくに高いことはいうまでもない)。また,1925年4月に公布された治安維持法は,28年5月,41年3月に改正されているが,改正のたびに思想統制は強化されていった。さらに,発禁件数がふえるにしたがい,出版界では内務省の内検閲制度を維持して,発禁ではなく,一部削除処分とするよう要請し,1933年ころからは,漸次一部削除処分がふえてきている。…

【思想犯保護観察法】より

…治安維持法違反で執行猶予または起訴猶予の者,および刑の執行を終わりまたは仮出獄中の者の〈再犯〉を防止し,その〈思想転向〉を促すため,本人の思想・行動を監視することを規定した法律。同法ははじめ1934,35年の治安維持法改正案に含まれていたが,同法案不成立のため36年5月単独立法の形で議会を通過,同年11月施行された。…

【表現の自由】より

…自由民権派の敗退ののち,1889年に成立した大日本帝国憲法29条は〈法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス〉と定めていわゆる〈法律の留保〉の主義を採り,表現の自由を議会の認める範囲内の相対的な権利にとどめた。この憲法が制定された当時は,帝国議会が,人権を保障しさらに伸張させる立法をすることも期待されたが,実際に制定されたのは,出版法,新聞紙法,治安警察法など厳重な言論統制のための法律であり,昭和初期には,治安維持法に代表されるような極端な弾圧立法が数多く登場した。また,ラジオや映画のような新しい表現手段は,見せ物の一種として風俗警察の取締りを受けた。…

【法制史】より

…さらに借地借家調停法(1922公布),小作調停法(1924公布),労働争議調停法(1926公布)などの調停法が,国家の後見的介入によって,社会関係の動揺に伴う紛争の解決を図った。他方,治安立法と社会政策立法は,25年の治安維持法や29年の救護法(施行は1932)などによって強化された。ところで産業法が,この時期に著しい発展を遂げた。…

※「治安維持法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...