一般に生物の体表に生じた微小な直径をもつ細長い構造物を総称するが,その本態は,生物のグループにより,また体の部位により種々さまざまである。しかし普通に毛という場合,哺乳類の毛をさすことが多い。

哺乳類の毛

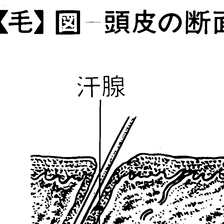

哺乳類の毛は哺乳類特有のもので,クジラ類の大半を除くすべての種類が多かれ少なかれ毛を備えている(クジラ類の多くは口の周辺に少数の毛をもつ)。毛は,皮下に斜めに埋もれている毛根および毛球と,皮膚外に露出する毛幹の3部分に区別される。一般に毛根には,反射的に収縮して毛を直立させる平滑筋繊維からなる立毛筋と,脂肪を分泌する皮脂腺が付属している。哺乳類の毛は表皮が分化し変形した組織で,基部の毛球を除く大部分は角質化した非生活組織である。その点で,鳥類の特色である羽毛が表皮と真皮に由来する2種の組織から成り,完全に成長しきるまでは内部に生きた組織をもち続けるのと,著しく異なっている。羽毛は祖先の爬虫類がもっていた角質鱗に起源すると考えられるのに対して,毛は体温の維持または触刺激の感知と関連をもって角質鱗とは独立に,哺乳類の成立とともに新しく現れたと推定される。哺乳類の祖先に当たる古生代のいわゆる〈哺乳類様爬虫類〉には,すでに毛が現れていたとみられる間接的根拠がいくつか知られている。なお,哺乳類以外の脊椎動物には〈毛〉のような構造物はほとんどない。ただ一つ,西アフリカ産の両生類ケガエルの胴の両側から大腿部にかけて1列に生えている〈毛〉は角質化した組織ではなく,皮膚の伸び出した生活組織で,えらのように呼吸機能をもつのであろうと考えられている。

特殊な毛としては,口の上にみられるひげ(ネコやネズミのひげ)や目の上の剛毛があるが,これらは毛囊鞘(もうのうしよう)中に血脈洞があり,感覚神経の末端が入りこんで一種の感覚器をなしているので,血洞毛,触毛,感覚毛などと呼ばれる。モグラ類では手首に,コウモリ類では飛膜にもあるが,ヒトにはない。換毛すなわち毛の生えかわりは年中起こるが,獣類では春と秋にとくに著しい生えかわりを起こすものが少なくなく,夏毛と冬毛に大別することができる。一般に冬毛は夏毛より長く,毛髄質がよく発達していて,空気の含量が多く保温性が高い。色彩は,動物の種類によって,冬毛が夏毛よりやや黒っぽく地味になるもの,逆に冬毛のほうが淡色になるもの,全身またはほとんど全身が純白になるものなどがある。動物の毛の利用として最も重要なのは羊毛だが,アンゴラウサギの毛なども利用される。皮膚についたままの毛すなわち毛皮の利用は太古より北方地域を中心に全世界的にみられる。

執筆者:田隅 本生

ヒトの毛

ヒトの毛は頭毛(髪),須毛(しゆもう)(ひげ),腋毛(えきもう),陰毛,眉毛(びもう)(まゆげ),睫毛(しようもう)(まつげ),鼻毛(びもう)(はなげ),耳毛(じもう)など,特定体部位の皮膚に生ずるような比較的太くて長い毛と,全身の皮膚にくまなく存在する細くて短い生毛(せいもう)(うぶげ)とに区別される。ただし,手のひらと足のうらとを中心とした特別に厚い表皮を備えている皮膚部位,さらには口唇と外陰部における皮膚・粘膜移行部位では毛が欠如している。人体の前胸部,背中,上肢・下肢伸側部の皮膚は,胎児期より小児期にかけては生毛で覆われるが,思春期以降になると太い毛(硬毛または終毛と呼ばれるもので男性で顕著である)を生ずる。上述の毛の種類のうちの須毛,腋毛,陰毛も思春期以降にはじめて生ずるので硬毛または終毛の一種といえる。

毛根の先端(毛の最深部分)は皮膚内に最も深く陥入した表皮細胞集団(球状塊をなすために毛球と呼ばれる)に接続するが,この接続部位で新しい角質がつくられるのである。すなわち,毛の成長端にほかならない。毛根の回りでもやはり皮膚内に陥入した形の表皮細胞集団が管状のトンネル(上皮性毛包)をつくるが,これと毛根との間にはすきまがあり,毛の伸長を可能としている。毛球における表皮細胞増殖はある一定期間持続し,その期間中に毛は伸び続けるのであるが,毛球内における細胞分裂能が低下するにしたがい毛球は萎縮し,かつ皮膚の浅層部へと移動することが知られている。また,このとき毛の伸長速度も著しく低下するが,毛根は皮膚内にとどまったままとなっている。やがて萎縮した毛球の細胞の一部から分裂能が再び出現する時期が訪れると,新生細胞群が皮膚深層に移動し,新しい毛球が形成されて,そこから伸び出る毛が旧毛を押し出す(旧毛の脱落)。周期に差はあっても,このような毛の交換はすべての毛でみられるものであるが,いわゆる“はげ”は頭毛の交換がやむために起こる。

毛は皮膚表面に対してつねに斜め方向(直立した人体では上から下への向き)に植立するが,これを皮膚表面に直角方向に起こすのが立毛筋の作用である。この筋肉は平滑筋繊維からなるが交感神経支配を受けており,恐怖や怒りの際に収縮することがよく知られている。すべての毛には皮脂腺開口部が近接しており,この腺からの脂性分泌物が毛の表面を潤している。単一の毛を顕微鏡で調べると,さまざまな程度に角質化変性を遂げた表皮細胞群で毛がつくられているのがわかる。毛は便宜上,毛髄質,毛皮質,毛小皮(キューティクル=クチクラ)の3層に区別されることが多い。毛髄質は毛の中心部に位置するものであり,毛根部でしかみられないが,角質化変性の程度の弱い表皮細胞が1~2列に並び,毛髄質が形成される。毛皮質は毛の主体をなし,角質化変性のさらに進んだ長紡錘形の表皮細胞が密集したものである。毛小皮は毛の最外層をなすもので,そこには角質化変性が最も進み,無核性となった扁平な表皮細胞が屋根瓦状配列を示すのが認められる。角質化変性とは,表皮細胞内にケラチンが蓄積して,やがて細胞自体の死に至る過程(すなわちケラチンという物質塊のみが残る)をいう。この過程の進行中に表皮細胞内のメラニンもしだいに溶解するのであるが,メラニンの細胞内絶対量が初めから多い場合は,毛の髄質と皮質にメラニンがかなり残存し,毛は生毛,終毛を問わず黒褐色となる。毛小皮をなす部分にはメラニンが残存しないのが普通である。毛の色は毛の髄質内および皮質内のメラニンの量と,メラニンがしだいに溶解する過程で生ずる種々の中間産物の量,および毛皮質をなす表皮細胞間に存在する気泡の量(年齢とともに増加)で決まり,これらの量的関係が赤,栗色,黄,白などの毛の色調を決定する要因となる。初めから表皮細胞内メラニンが欠如するとき(白子症など)は毛が金色~白色となり,また,同じヒトでも年齢に従って気泡の量が増加することによって,毛の色はより淡い色調となる。

ケラチンはタンパク質の一種で,かなりの硬度をもっており,かつ化学的安定性がきわめて高く,酸化や加水分解を受けにくい。このため,ケラチンを主成分とする毛は体の表面を機械的あるいは化学的障害から保護するものとなっている。このことは,これらの障害を受けやすい部位,あるいは障害が生命維持にかかわる事態に直接つながりやすい部位に太くて長い終毛が生えていることからも説明できる。また直立した人体で,頭の頂上から足の指までの体毛を全体的にみると,全身の毛の流れが雨水を自然に流し落とすのに好都合となっていることがわかる。このような毛の流れを逆向きにたどると頭頂部で渦巻となるが,これがいわゆる“つむじ”である。

執筆者:山内 昭雄

無脊椎動物の毛

昆虫の皮膚の真皮細胞から生じる細い毛状突起を剛毛setaまたは刺毛hairという。普通は中空であるが,ドクガやイラガの幼虫の毛(毒刺)には毒液が満ちていて,ヒトの皮膚に突き刺さればたやすく折れて毒液がしみ出るので,赤くはれ,はげしい痛みを感じる。トンボの脚の剛毛は獲物を抱え込むときに,またミツバチの後脚に列生する毛は花粉を集めるときに役だつ。ミミズは体表の剛毛で体の一部を支えて,蠕動(ぜんどう)運動をする。動物性鞭毛虫類は1本ないし数本の鞭毛を波状やらせん状に動かして遊泳する。カイメンは鞭毛室の襟細胞にある毛を動かして一定方向の水流を起こし,入ってきた微生物を摂食する。ゾウリムシやツリガネムシなどの原生動物,ゴカイやハマグリの幼生(トロコフォラtrochophora)は体表にある多数の繊毛をあたかも風になびく稲穂波のように動かして水中を遊泳する。

執筆者:笹川 滿廣

植物の毛

高等植物の体の表面に生じた毛状の付属物のうち,表皮系起源の構造の総称で,毛茸(もうじよう)trichomeともいう。植物のあらゆる器官にさまざまの形状でみられるが,種属によって同類の毛をもつことが多いので,植物の分類のよい指標となり,類型化を含めて毛の研究は植物の種属史的な観察,記載を軸にして発展してきた。毛は器官形成の比較的初期に分化してくることが多く,器官が完成するころには脱落してしまう場合もある。毛は表皮細胞の伸長生長,あるいはそれに続く細胞分裂によってつくられる。単細胞の毛と多細胞の毛があり,ふつう液胞がよく発達して葉緑体などは含まず,表面はクチクラに覆われる。細胞が1列に並んだ毛のほかに,分枝のみられる星状毛や,細胞が平面的に並んだ鱗片scaleも毛の一種である。毛の類型化はいろいろの基準によって行われ,形状から刺毛,鉤毛(こうもう),絨毛(じゆうもう),綿毛,剛毛,棘毛(きよくもう),囊状毛,星状毛,鱗毛,乳頭突起など,性質や働きから腺毛,粘毛,根毛,吸収毛,散布毛,側糸,感触毛などが分類される。

毛の働きは一様ではないが,植物体の保護の役目を果たすことが多い。砂漠などの乾燥地帯に適応した乾生植物には,植物体の表面を毛で覆われたものが多く,熱帯のジャングルの下生えや水生植物では毛の発達しないものが多い。若葉や若い苗条を保護するように,芽が毛で覆われている例も多いし,シダ類の包膜のない胞子囊群では若い胞子囊を保護する側糸paraphysisをもつものがあり,これも広い意味では毛の一種である。

一種の感覚器官ともいうべき毛が感覚毛とか感触毛とかいわれるもので,ヤグルマギクのものは簡単な単細胞突起であるが,ムジナモのものは複雑な構造をもった多細胞毛である。腺毛はいろいろの物質を分泌する毛で,粘液毛も一種の腺毛である。モンテンジクアオイの精油腺,ムシトリスミレなどの消化腺毛,ランの数種にみられる花弁にある食毛,マメ科植物の排水毛など,いずれも腺毛の変形とみなせるものである。タンポポの多細胞の散布毛は形態のうえでは綿毛の一種であるが,中に空気を含んでいて,種子の散布に有利な構造をもっている。

毛のほかに,表皮系以外に起源した組織も含む突起物が植物体上に生じることがある。これらの突起物を毛状体といい,形も働きも毛に似ているものも多い。イラクサの葉や茎にある刺毛は,すこし触れると先端の円い細胞がその直下のくびれのところで折れてはずれ,残部が触れたものに突き刺さって,中の毒液が注射される。この刺毛は基部に基本組織の細胞を含んでいる。モウセンゴケの腺毛も,基本組織の細胞が加わってできており,これらのものは毛状体の一種である。

執筆者:岩槻 邦男

毛の文化史

〈けもの〉という語が示すようにほとんどの四足獣は毛で覆われているが,クジラやイルカなど水生哺乳類やカバは無毛で,ゾウやサイも無毛に近い。人間の皮膚も頭部その他若干の部位を除けば毛は少ない。アリストテレスによれば,睫毛(まつげ)のある動物には体毛があるがリビア産ダチョウだけは例外で羽毛なのに睫毛があるという。上下の眼瞼(がんけん)に睫毛のあるのはヒトだけで他は上眼瞼にしかない。彼はその理由として,毛の目的は保護にあり,四足獣は上に対してだけ目を守ればよいからだと考えた。ブタ,イヌ,クマなどは腹背ともに多毛だが,多くの四足獣は背側が多毛でヒトでは逆に腹側が多毛であり,四足獣に腋毛や陰毛はないが,これらをヒトだけが直立して腹側をあらわにしているためであると説明する(《動物部分論》)。彼はまた,女性のあごには毛は伸びないが月経時には伸びる者もいること,ヒトの死後も硬くなった毛が伸びることなども記述している(《動物誌》第3巻)。大プリニウスはアリストテレスから多くを得たうえで,ガリア・コマタ(〈長髪のガリア人〉の意)という長髪族や先天的に毛を欠くミュコニ人の話を紹介し,またヒトだけがはげ,ヒトとウマだけが白毛になり,ヒトは必ず額から白髪になりはじめて後頭部に向かうなどと奇妙な説を唱えている(《博物誌》第11巻)。

ヒトが無毛に近いことの理由づけは多彩である。C.ダーウィンはヒトがもと熱帯にいたから炎熱にさらされて毛を失ったとする説を紹介し,これでは頭髪を説明できないし,毛のないのはヒトに直接の利益とならないから自然淘汰ではないとする。彼は女性が男性より毛が少ないことから,体毛のないのは二次性徴の一つであり,まず女が体毛を失って後に男にも伝えられたと考えた。他の人は皮膚寄生虫を防ぐための適応,汚れないため,火を使うようになったためなどという。傑作なのはヒトはかつて水生だったからクジラやイルカのように毛を失って頭髪だけ残ったとする説だが,これでは陰毛の説明が難しい。もっとも,女性の陰毛は子がつかまるためで,これが男にも伝わったとするものもいる。最も説得的なのはダーウィン説の拡張で,毛を失ったのは性的な信号であるくちびるや乳房を女性が露出するためであるという説である。残った腋毛部や陰毛部にアポクリン腺が集中して性臭を放ち,性毛が視線を集めることなども併せて説明している。ゲラダヒヒの雌の胸の無毛部分が陰部を模倣した乳房を見せていることや,マンドリルの雄の顔が陰茎と陰囊に似ていることなども類推となっている。

毛の生え方は人種によって多様であり,チェーホフの《熊》のように多毛が女を魅することもあるが,一般に〈毛深い男に嫁はない〉(ニュージーランドのことわざ)という。毛を不潔の源とみたエジプトの祭司は3日に1度全身の毛をそった(ヘロドトス《歴史》第2巻)。仏を人間に似せた仏教は釈迦三十二相の中に毛孔生青色相と身毛上靡相(じようびそう)を強調する。イサクの次男ヤコブは父を欺いて毛深い兄エサウの代りに祝福を受け,兄の怒りをかった。死の床にあったイサクが子ヤギの皮を手に巻いたヤコブをエサウの手と勘違いしたためで,毛が仲たがいの原因だった。アラブ女性は結婚の際,髪,眉毛,睫毛以外の体毛をすべて除き,生涯除毛し続けなければならない。ユダヤ人のひげなどについては〈ひげ〉の項目を参照されたい。

→陰毛 →髪

執筆者:池澤 康郎 ケは,毛,髪,羽のほか地表に生ずる草木や稲の収穫などを意味する語であり,体や大地の生命力(気)が表面に発現したものといえる。このため,〈毛は気につれる〉(毛髪は性格を反映する)ということわざが示すように,毛の生え方,色彩,性質,長短などを見て,人や動物の運勢やよしあしを占う毛相学や俗信も行われている。とくに,人間の毛髪はつめ,体液,排泄物などと同様に生命の宿るものとして禁忌の対象となり,身体から分離した髪の毛の処理は注意深くなされる。毛髪は意志とはかかわりなく自然に伸長したり,白髪に変じたり,あるいは死んでも腐敗しないなどの点から,生命や霊魂が宿るとみなされたのである。しかし,髪の毛に限らず,脛の毛をそるとキツネに化かされるとか眉毛がかゆいと親しい人が来るという伝承もある。毛の中でも女性の陰毛は呪力(じゆりよく)あるものとみられ,処女の陰毛を携帯すると勝負事に勝つとか,辰年(たつどし)の女の陰毛を3本懐中していれば思うことがかなうなどといい,かつては失せ物をしたときにみずからの陰毛を抜いて呪文を唱えれば必ず見つかるというまじないもあった。また〈七難のそそ毛〉といって,異常に長い陰毛を宝物にしている社寺も各地にみられた。たとえば,《三養雑記》には,〈伊豆国箱根権現の什物の中に,悉難が揃毛あり……又下総国豊田郡石下村東弘寺の什物の中にも,七難の揃毛といふものあり,いろ五色にして,長さ四丈有余,いまだ何物の毛なることを志らず,相伝ふ,江州竹生島,信州戸隠山にも,またこれあり,以って什物とす,往古異婦あり,七難と名づく,その人の陰毛なり〉とある。

このほか,大雨のあと白い毛が木にかかっていたという毛の降った話や,安政の震災のときにけがをしなかった者は伊勢神明の加護のためで,そういう人のたもとには1,2寸の白い毛がついているといった奇談も伝えられている。また獣や家畜の毛についてもさまざまな風習や俗信が行われている。たとえば,東日本では狩りの後に〈毛祭〉といって,捕った獣のひざ,つま先,耳などの毛を抜いて串(くし)にはさみ,山の神に供える風習がある。マタギの間には〈毛ボカイ〉といって,カモシカやクマを捕らえると,はいだ毛皮を獲物の上に反対にかけ唱言をして引導をわたす風習もある。また〈毛替(けがえ)〉といって,主人が死ぬと,その家で飼っているウマ,イヌ,ネコなどの家畜を他へ売ったり,毛色の異なるものと替える風もある。

執筆者:飯島 吉晴

〈モウ〉

〈モウ〉 〈け〉「毛糸・毛虫/赤毛・

〈け〉「毛糸・毛虫/赤毛・

び獸毛なり」とあり、体毛をいう。また地表に生ずる草をもいい、〔左伝、隠三年〕「

び獸毛なり」とあり、体毛をいう。また地表に生ずる草をもいい、〔左伝、隠三年〕「 溪(かんけい)沼沚(せうし)の毛」は水草。これをとって神饌とした。不作の地を不毛という。

溪(かんけい)沼沚(せうし)の毛」は水草。これをとって神饌とした。不作の地を不毛という。 〕に七十七字を属し、おおむね形声の字である。

〕に七十七字を属し、おおむね形声の字である。 ・

・ ・

・ ・髦など七字を収める。

・髦など七字を収める。 (いにしへ)、衣裘は毛を以て表と爲す」という。

(いにしへ)、衣裘は毛を以て表と爲す」という。 は同声。髦(もう)とは毛中の長豪なるもの、髪・

は同声。髦(もう)とは毛中の長豪なるもの、髪・ の類をいう。また

の類をいう。また ・旄m

・旄m

毛・紅毛・鴻毛・毫毛・豪毛・柔毛・純毛・

毛・紅毛・鴻毛・毫毛・豪毛・柔毛・純毛・ 毛

毛