翻訳|machine

精選版 日本国語大辞典 「機械」の意味・読み・例文・類語

き‐かい【機械・器械】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① ( 器械 ) うつわ。入れ物。また、器具。道具。〔新令字解(1868)〕

- [初出の実例]「他の我邦人の如く間接に材料を佩文韻府の如き機械より取り出し来るに非ずして」(出典:一年有半(1901)〈中江兆民〉三)

- [その他の文献]〔呂覧‐貴信〕

- ② 武器。〔令義解(718)〕〔周礼‐天官・司書〕

- ③ 糸やゼンマイなどのしかけのある器具。からくり。

- [初出の実例]「機械とは、上へはあらはれずして下にてあやつる也」(出典:中華若木詩抄(1520頃)下)

- ④ 動力装置をつけて作業をするもの。原動の機構、伝導の機構、作業の機構の三部からなる。この三機構を備えたものを「機械」とし、一機構を欠いたものを「器械」と定義されることもあるが、一般的には前者は規模の大きいもの、後者は規模の小さいものをさすことが多い。

- [初出の実例]「凡そ此規則は総器械術の原礎にして、諸器の機動、皆此理を出づる者なし」(出典:気海観瀾広義(1851‐58)六)

- 「遠く活字刷る機械の音にわかれかへりて」(出典:収穫(1910)〈前田夕暮〉上)

- ⑤ ( 器械 ) 実験、測定などに使う道具。

- [初出の実例]「理学輪講〈略〉の類を独見し来て輪講せしめ教師兼て器械を用ゐて其説を実にす」(出典:小学教則(1872)〈文部省〉)

- ⑥ 生物の体内の器官。

- [初出の実例]「総て百般の諸病其初生より中年に至るの間、機械の発育に障碍あり」(出典:七新薬(1862)七)

- ⑦ 手段。

- [初出の実例]「若し此小冊子にして猶ほ新福音を宣伝するの機械となるを得ば」(出典:後世への最大遺物‐再版に附する序言(1899)〈内村鑑三〉)

- ⑧ 他人に使われて自分の意思を持たないで働くこと。また、その人。

- [初出の実例]「ピームが所謂議会にして其権力なき時に於ては唯専制の器械たるに過きずと謂ひしは」(出典:将来之日本(1886)〈徳富蘇峰〉三)

- ① ( 器械 ) うつわ。入れ物。また、器具。道具。〔新令字解(1868)〕

- [ 2 ] ( 機械 ) 小説。横光利一作。昭和五年(一九三〇)発表。新心理主義的手法を用いた作品で、文壇に衝撃を与えた。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「機械」の意味・わかりやすい解説

機械(machine)

きかい

machine

19世紀の後半に発表されたドイツのフランツ・ルーローの定義によると、「機械とは力に対して抵抗力のある物体の組合せで、各部の運動は限定され、相対運動をし、これにエネルギーを供給して仕事をさせるもの」である。綱や鎖などは押す力に対しては抵抗しないが、引っ張る力に対しては抵抗するので、機械の一部として使用できる。液体も容器に密封すれば圧縮に対して抵抗するので、これも機械の一部となりうる。ねじ回し、のみ、鋸(のこぎり)、鉋(かんな)などは相対運動をしないので、一般に機械とよばず道具という。ノギス、マイクロメーター、電圧計など、測定等を目的とするものは、機器とよんで区別することもある。20世紀に入ってから電子工学の進歩が目覚ましく、電子式機械が発達、普及したので、機械ということばを厳密に定義することは困難になった。

[中山秀太郎]

道具と機械

原始人はひとりひとりが生活上必要なものを、木を削り石をたたいてつくらなければならなかった。道具は、1本の棒や1個の石から始まって、だんだんに作業の目的にかなう機能を備えるようになった。打製の剥片(はくへん)石器を包丁とし、また、のみ、錐(きり)、鋸として利用した。さらに磨く技術を覚えてから、剥片石器は磨製石器へと発展し、いっそう使いやすくなった。紀元前約1万年のころから農業・牧畜が始まり、鋤(すき)や鍬(くわ)のような道具がつくられた。植物の繊維、カイコの繭、動物の毛などを糸にし、布を織ることも始まり、簡単な紡機や織機がつくられた。石や木材の道具にかわって、やがて金属の道具が使用されるようになった。金属製ののみや、鋸は、寿命も長く、使いやすく、性能が向上した。紀元前3000~前2000年のころには、鉄や銅を使ったいろいろの道具が日常生活で使用されていた。てこ、滑車、ねじ、車輪などを利用して、重い物を持ち上げたり運搬することが可能になり、技術の進歩は人間の生活をしだいに向上させた。

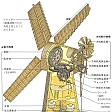

社会の発展につれて、各自が生活必需品のすべてを自製することは不可能になり、生産の分業化が始まった。生産に従事する技術者が登場し、生活必需品を多くの人に供給するようになったのである。専業化により、当然、作業の能率化が要求されるようになる。風車や水車が考案され、人間の力にかわって風や水の自然のエネルギーが利用されるようになった。風車や水車の回転力は、人間の出しうる力よりもはるかに大きく、しかも持続性がある。作業能率は格段に上昇した。人間の生活に欠くことのできない食糧として穀物を粉にする石臼(いしうす)が水車の軸に取り付けられ、能率のよい製粉機がつくられた。14~15世紀までに、世界の各地に多くの水車小屋が建てられ、製粉だけでなく、井戸から水をくみ上げたり、金属加工用のハンマーや製材用ののこぎりを動かすなど、人間の手に頼っていた作業が機械によって行われるようになった。

18世紀なかばのワットによる蒸気機関の発明は、水力や風力よりも安定性があり、制御しやすく、強力な動力を実現させた。工場が蒸気機関によって操業されるようになり、汽車や汽船なども出現して機械化が進行した。20世紀に入ると、水力タービン、蒸気タービン、内燃機関が相次いで開発され、機械はいっそう発達した。機械の理論的研究や技術者の養成の必要性が増し、機械学という学問の分野が確立したのは19世紀なかばである。それにつれて機械と道具についての考究も行われるようになった。

[中山秀太郎]

歴史

紀元元年前後には滑車を組み合わせた起重機がつくられ、建築などに使用されていた。アレクサンドリアのヘロンは、当時使用されていたいろいろな機械装置を著書のなかに記述している。それにより、歯車を組み合わせて運動を伝える装置や、消火器、水鉄砲などがあったことがわかる。また、神殿の扉を自動的に開閉する機械仕掛け、ランプの灯心と油の量を調整する自動装置、落下する重錘の力によって動く人形、風車で駆動するオルガンの送風装置、蒸気の噴出による反動で回転する球など、後世の機械装置を暗示する発明も記されている。一方、車輪の周囲にいくつもの壺(つぼ)を取り付け、下方の水をくみ上げて上方の樋(とい)に流し込む灌漑(かんがい)用揚水装置が、初めは人力で、のちには畜力で実際に使用されていた。

前1世紀の初頭には製粉用の水車が西アジアで用いられたといわれ、14~15世紀までに世界各地に普及した。風車も古くから製粉・揚水用に使われていた。水車や風車の回転を伝えるために、歯車、軸受、リンク装置などが考案され、機械要素の発達を促した。

時間の測定を機械的に行うことも昔からくふうされていた。14世紀後半、ドイツの時計師ド・ビックHenri de Vicは、宮殿の塔に取り付ける機械時計を製作した。巻きろくろに巻いた綱の一端におもりをつけ、おもりが下がるにつれてろくろが回転して時計の針を動かす仕組みである。いくつかの歯車で運動を伝え、針が一定の速度で動くように、逃がし車やつり合い車を使って巻きろくろの回転運動を一定にする調速機がつけられていた。この調速機はその後多くの時計技術者によって改良され、今日のぜんまい時計に発展した。

15世紀になると、紡績機械、織物機械、圧延機、研磨機、穴あけ機、ポンプ、旋盤など機械の種類は増えた。レオナルド・ダ・ビンチ、ゲオルク・アグリコラなどのスケッチや著書によって当時の機械を知ることができる。ヨハネス・グーテンベルクが鋳造の金属活字を使用する印刷機をつくったのも15世紀である。印刷機は書物の普及を招来し、富裕階級の独占物だった学問を大衆に開放する契機となった。

18世紀の中ごろ、イギリスのルイス・ポールとジョン・ワイアットは糸紡ぎ機械を考案した。数対(つい)のローラーで糸を引き出し、紡錘装置で撚(よ)りをかけるこの機械は、糸紡ぎ作業を手仕事から解放して能率を向上させた。その後もジェームズ・ハーグリーブスの多軸紡績機械、リチャード・アークライトの水力紡績機械と、繊維工業の機械化が進行した。

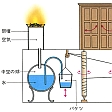

18世紀のイギリスでは繊維工業だけでなく、製鉄、ガラス製造など各種の工業が盛んになり、鉱山、炭鉱の開発も進んだ。そして、坑道の地下水を排出する有効な手段が要求されるようになる。排水ポンプの動力としてトーマス・ニューコメンが大気圧蒸気機関を発明したのは1712年であった。1769年ジェームズ・ワットはこれを改良して新しい蒸気機関をつくり、1784年にはピストンの両側に蒸気を導く複動式蒸気機関を完成した。ワットの蒸気機関は工業の能率化を達成したばかりではなく、蒸気機関車、蒸気船に使用されて交通を飛躍的に発展させた。

19世紀後半には、さらに新しい動力機械として内燃機関が登場する。1878年、パリの博覧会にドイツのニコラウス・アウグスト・オットーが製作した4サイクルの内燃機関が出品された。1883年、オットーの会社の技術者であったゴットリープ・ダイムラーが高速で回転するガソリンエンジンを開発した。続いて1897年、ドイツのディーゼルが点火装置の要らない内燃機関、ディーゼルエンジンを発明する。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンは、しだいに蒸気機関にかわって広く使用されるようになった。1903年にライト兄弟が、空気より重い機械で飛行するという人類の夢を実現できたのも、内燃機関の完成があったからである。内燃機関は20世紀に入っていっそう発達し、動力機械の主流となった。

19世紀後半に水車を改良した水力タービンが発明された。フランシス水車、ペルトン水車、カプラン水車など各種のタービンが製作され、世界中の発電所に普及し、現在も使用されている。続いて、水力ではなくノズルから吹き出す蒸気でタービンを動かす蒸気タービンが開発された。蒸気タービンは回転運動だけなので回転速度をあげることができ、馬力当りの重量が小さくなるし、また、長時間の連続運転が可能である。火力発電所、工場、船舶などの大出力原動機として、往復型蒸気機関、内燃機関にかわって広く使われている。航空機のターボジェット機関、ターボプロップ機関もタービンの原理である。

人間の生活になくてはならない機械のうち、基本ともいうべき動力機械をおもに述べてきたが、このほかにも機械の種類はきわめて多い。

[中山秀太郎]

現代の機械

現代の機械を大別すると、動力機械、作業機械、計測機械、情報・知能機械、その他の五つに分類できる。

動力機械は、動力を発生する機械で原動機ともよばれ、運動の発生も伴う。蒸気機関、内燃機関、水力タービン、蒸気タービン、ガスタービン、電気モーターなどがそれにあたる。

作業機械は、外部からの動力の供給を受けて、必要な仕事を行う機械である。工作機械、産業機械(紡績機械、織物機械、印刷機械など)、交通・輸送機械(機関車、電車、リニアモーターカー、自動車、船舶、飛行機など)、そして、その他の作業機械として、空調機、ミシン、洗濯機などもこの分類に含まれる。

計測機械は、物理量・機械量の測定を目的とする機械で、測長機、材料試験機、時計、流量計などがある。

情報・知能機械は、情報を対象とし、その記憶・演算・判断などの機能を備えた機械である。例としては、コンピュータとその周辺機器、ビデオ機器、知能ロボットなどがあげられる。

その他としては、医療・福祉機器、娯楽・遊戯機械、カメラなど、上記四つに含まれない機械類が存在している。

以上のように現在の機械はその範囲が広い。冒頭に掲げたルーローの定義は、動力機械と産業機械など、機械的な仕事の遂行を目的とする場合には適当といえるが、計測機械や情報・知能機械のように運動が主体となる機械の定義としては、外れているといえる。そこで、現代の機械を改めて定義すると以下の三つの要件を満たすものということができる。

(1)それぞれ特定の役割を担う要素の集合体である。

(2)これら集合体は、全体として目的にかなった機能を実現する。

(3)この機能の実現のため、機械的な力と運動の両方あるいは、いずれか一方が重要な役割を果たす。

[清水伸二]

『池谷武雄・大西清・大沢誠一著『機械工学入門』(1960・オーム社)』▽『中山秀太郎著『技術史入門』(1979・オーム社)』▽『日本機械学会編・刊『機械工学便覧 基礎編α1 機械工学総論』(2005)』

機械(横光利一の小説)

きかい

横光利一(よこみつりいち)の代表的短編小説。1930年(昭和5)9月『改造』に発表。31年4月白水社刊『機械』に初収録。ネームプレート製造所に働く「私」と職人の「軽部(かるべ)」「屋敷」、そしてそこの「主人」の人間関係を、網目状に広がる自意識を通して描いた作品。主人公の「私」は、人間の意識の底に「見えざる機械」の力が働いていて、それが人間の関係を意志の力では割り切れない方向に促してゆくと考える。昭和文学に心理主義的側面を特徴づけた短編とされ、プルーストやジョイスの作品とも符合すると評価された。劇薬を扱う職人がしだいに意識を混乱させてゆくプロセスも読み取られ、公害を告発する側面も書き込まれており、1930年代の都市の病巣を意識化した作品と理解してもよい。

[栗坪良樹]

『『機械・春は馬車に乗って』(新潮文庫)』

改訂新版 世界大百科事典 「機械」の意味・わかりやすい解説

機械 (きかい)

〈きかい〉という言葉は古くからあったが,〈機械〉の文字が用いられるようになったのは1874年以後である。それ以前は〈器械〉と書くのが普通であった。この語は古くは《周礼》に出てきて,〈器〉は楽器,〈械〉は武器を意味していた。さらにさかのぼると〈器〉は,(一説によれば)犬の周囲に口が四つ集まっている形で犬の肉を盛った皿のことだという。《後漢書》の注によると〈内に盛るものが器,外に盛るものが械〉である。この意味での器は〈うつわ〉で,たとえば《荀子》に出てくる〈器械〉の〈器〉は鎧(よろい)・冑(かぶと)で〈械〉は矛・弓などである。もとは楽器や武器であったにせよ,この文字はやがて役に立つ道具という意味で用いられるようになり,幕末にオランダ語のmachineを訳すときも〈器械〉や〈器〉の語が用いられた。

オランダ語や英語のmachineはもとギリシア語のメカネmēchanēからできた語である。メカネがラテン語に入ってマキナmachinaになり,それがヨーロッパの各近代語に変わったのである。ギリシアでメカネと呼ばれたものは,アレクサンドリアのヘロンによれば,てこ,ろくろ,くさび,ねじ,滑車である。ヘロンはこれらを〈一定の力によって一定の重量物を動かすことのできるメカネ〉と呼んだ。ローマのウィトルウィウスの定義によると〈マキナとは,木材を結合して組み立てたもので,重量物を動かすのに最も役立つもの〉である。メカネという語を使用した代表例はヘロドトスが《歴史》の中でピラミッドの建造法を述べた個所であるが,ここでも起重機の意味で用いられている。メカネは日本では〈単一機械〉と訳され,これらが機械要素だからだと解説されているがこれは誤りである。英語のsimple machineというのは,現在のような複雑な機械に対して〈単純な器械〉という意味でsimpleという形容詞が付されたので,ろくろや滑車を〈単一〉ということはできない。ギリシア語のメカネが劇場で〈神〉を登場させる仕掛け(デウス・エクス・マキナ)の意味をもっているのも,それが起重機だからである。〈うつわ〉としての器にあたるものとしてはスケウオスskeuosという語が別にあって,メカネというときにはつねに〈動かす〉ための道具という意味が入っている。ローマ時代以後発達したマキナも必ず動かすものであり可動部分を含んでいた。漢字の〈機〉はもと織機(はた)や弩(いしゆみ)であるから動的な仕掛けや〈からくり〉を指したので,machineには〈機〉の字がふさわしい。そういうわけで,たとえば箕作阮甫(みつくりげんぽ)は〈機盤〉と訳しているし,安政年間(1854-60)には〈機器〉や〈機関〉という語ができている。こうして1874年の《工学寮学課並諸規則》では〈機械〉の文字を採用したのであった(1871年の《工部省職制》では〈器械〉の文字を使っている)。以後は〈機械〉が一般化し,77年には〈機械学〉,85年には〈機械工学〉という語も用いられるようになった。

道具と機械の相違については種々議論があるが,人力で使うのが道具で,原動機で動かすのが機械であるといえば,同じミシンや自転車が足踏みなら道具,原動機付きなら機械になってしまうことになる。ウィトルウィウスは1人の手で操作するのが道具(オルガノン)で多くの人手を要するものが器械(メカネ)だと述べているが,彼自身この定義を守っていない。1人で操作できるくさびやてこもあるからである。両者の相違は歴史的に見なければならない。

歴史

ギリシア・ローマ時代の器械は重量物の運搬装置であった。そのようなものとしては世界各地に早くから存在していて,日本でもおそらく奈良時代には滑車やろくろがあったと考えられるし,〈雲梯之機〉と呼ばれる起重機の記事が《日本三代実録》に出てくる。しかし器械としてさらに複雑になったものは,楽器と武器であった。西洋では紀元前から風笛の機械装置としてパイプ・オルガンがあってヘロンやウィトルウィウスの著書にも現れている。オルガンの誕生にはふいごが前提となるから,それ以前にポンプがなければならない。ビュザンティオンのフィロン(前2世紀)には押上げポンプの記載があり,またローマ時代の揚水ポンプも発掘されているが,これはウィトルウィウスが述べているものに近い。これらのポンプは揚水用や消火用であるが,送風用のポンプがふいごである。初期のオルガンは水圧を利用して風を送るものが多かったが,風車でピストンを動かす送風機つきのオルガンの考案もあった。西洋中世ではオルガンがひじょうに発達したのでオルガヌムorganumというラテン語が〈機械〉を表す語になったほどである。メカネのもう一つの意味は武器であって,それも弩と投石器である。大型の弩は歯車やカムを用いて弦を引きしぼり最大400mの射程をもつものもあった。

ついで重要な意義をもつのは精密機械で,その代表は機械時計である。ウィトルウィウスに出てくるのは水時計や日時計であるが,機械時計の主要素である歯車装置は彼の製粉機の記述に出てくるし,歯車の発達は早かったうえにしだいに精巧になった。原動力としておもりを利用することも紀元前から知られていたが,機械時計の製作には脱進機の発明が不可欠であった。脱進機は最初中国で水車に用いられ,1092年に水力利用の脱進機付き時計(水運儀象台)が蘇頌(そしよう)と韓公廉によって製作・完成された。ヨーロッパでも13世紀には機械時計がつくられて,1286年にはロンドンのセント・ポール大聖堂に据え付けられたのをはじめ,13世紀末から14世紀以降ヨーロッパ各地の宮殿や大聖堂・修道院に設置され,人々の生活のリズムを整えるとともに自然認識のモデルとなった。時計は本質的に天体運行の模型だったからである。

機械の第2の重要な質的発展は原動機の登場である。単純器械としてのメカネは人力ないし畜力によるものであったが,原動力が機械によって得られれば生産上きわめて大きな役割を果たすことができる。その最初のものは水車であった。時計は情報表示装置であるからそれほど大きな動力は必要としないが,運搬や加工には大きな力が必要で,しばしば利用された畜力は人力の10倍を出すことができたが,制御が困難であったし飼料も要した。西洋では前24年に小アジアのポントスにあった製粉用水車(ヒュドラレテス)についてストラボンが述べているほか,ウィトルウィウスも記述しており,東洋では《後漢書》が鋳造に使うふいご用の水車を記述しているのが最初で,これは後31年の記事である。しかし,いずれの場合ももっと以前から用いられていたに違いない。風車が十字軍によってヨーロッパに伝えられたというのはあやしいが,9世紀にオリエントで知られていたことは事実で,ヨーロッパでは12世紀からイングランドや北フランスで広く使用され,改良をとげて重要な原動機となった。このようにヨーロッパでは13世紀に時計・風車など機械がめざましく発展し,水車が縮絨や製材などにも広く利用されたが,14~15世紀の戦争と疫病と経済不況に明け暮れた時代には,機械の発達はもっぱら軍事機械に集中した。しかし15世紀における画期的な発明は活版印刷機で,機械としてはプレスに過ぎなかったが,母型による活字の規格化や大量生産の点で後代社会に大きな影響を与えた。またクランクを用いる旋盤や水車利用の旋盤もこの世紀に始まった。

16世紀から17世紀にかけての新しい機械の代表はポンプであった。採鉱の発展にともなって湧水のくみ上げが切実な問題になってきたからであるが,急速に成長した都市での消火用としても発達して,心臓の働きをはじめ種々の考え方のモデルとなっただけでなく,揚水機械の発達はやがて蒸気機関という新しい原動機開発の契機となった。18世紀には織物機械における飛杼(とびひ)の発明を契機として紡績機械の開発が次々に行われ,それがさらに織機の改良をもたらすなど繊維機械が新しい展開をとげて機械工業の成立(いわゆる産業革命)を見た。この作業機械の開発は動力需要を喚起して蒸気機関を新たな原動機として発達させるとともに,工作機械の発達をもたらしたのであった。蒸気機関は燃料の燃焼による熱機関であって,平地でも風のない所でも使えて工場立地を容易にし,畜力にくらべてコストを下げるのに貢献した。最初は揚水機械であったが,機械工業の成立が原動機としての活躍をうながし,往復運動を回転運動に変えて作業機の軸を駆動する機械になったのである。

19世紀は熱機関の普及と開発および工作機械発達の時代であった。熱機関は鉄道車両や船舶の原動機としても広く用いられるようになり,19世紀後半には蒸気タービンや内燃機関などの新しい原動機も出現した。工作機械の発達は精度と速度と安定性を増し,互換性をもった規格化された部品の生産は,種々の作業機や原動機はもちろん工作機械そのものの発達に寄与した。万能旋盤が専門化してねじ切り盤,ホブ盤などを生み出したほか,フライス盤や研削盤も出現して工作機械は多様化した。規格化による大量生産は流れ作業をもたらし,複数の機械が機械体系をつくるようになった。19世紀においては,原動機と作業機を結合したものが機械のイメージであったが,20世紀に入るとラインにある機械のシステムと全システムの制御が重要な問題となった。

20世紀には,トラクター,コンバインなどの農業機械のほかローダーなどの鉱山機械,パワーショベル,ブルドーザーなどの建設機械が普及し,映画機械やガソリンエンジンの開発による自動車や飛行機の登場普及も著しく人間生活を大きく変えたが,機械発達の第3段階と言うべきものはオートメーションと呼ばれる自動化された機械体系である。サーボ機構を用いたならい盤などもオートメーションと呼ばれているが,むしろそのような機械をシステム化した複数機械の体系が重要で,工作機械の自動化体系であるトランスファーマシンがその代表である。特に20世紀後半にはコンピューターがめざましく発達して制御のための情報処理を高速大量に可能にし,オートメーションと結びついて〈ロボット時代〉と言われる段階に入った。現在は事務機械化(オフィス・オートメーション)も進行しつつあるが,家庭内にも写真機,冷蔵庫,暖房機,洗濯機,ラジオ,テレビ,録音機などの機械が普及しコンピューターも家庭向きのものが進出するなど消費生活においても機械化が急速に進んでいる。

機械の本質と問題点

人間の行う作業を対象化した物的手段が道具や機械や装置である。起重機は腕の延長であり自動車は足の延長といってよく,このような物的手段を媒介にして人間の物理的・化学的・空間的・時間的な限界を超えて生産活動を拡大するのが生産技術の本質であるが,古代の単純な器械や道具においては人間作業の補助手段であったものがやがて機構を組み込んだ複雑なものになり機械と呼ばれるものになったのである。この〈複雑〉とは媒介されているということであって,簡単な道具の場合には原動部(握る部分)と作業部(働く部分)が1個の固体であるのに対し,複雑な機械では両部分が分化して独立し,それぞれ原動機と作業機に分かれたうえで伝動機構によって再結合されている。伝動機構は通常は歯車,ベルト,チェーンなどであるが,これらは原動力を伝達するだけでなく,力の向きや大きさを変える役割を果たしていて制御の働きも果たしている。このような伝動機構に媒介されているということが機械の特質をなしていて,道具との相違もそこに見られる。滑車やろくろが機械と呼ばれてよいのはそのためであり,たとえ人力で動かしてもミシンや自転車はベルトや歯車機構を持っていて機械としての特質を備えている。一般にこの分化と媒介による再結合が機械発達の方向をもなしており,専門化された工作機械がコンベヤで再結合されるトランスファーマシンもそうであるし,ワットの蒸気機関の特徴が蒸気の凝縮をシリンダー内でなく分離した復水器の中で行わせることにあったこともその現れである。

機械の定義として伝統的に〈機械とは抵抗を有する物体の組合せであって,それによって自然界の提供する各種の力学的な力に一定の運動をさせるよう作業を強制しうる配置を持ったものである〉というリューローFranz Reuleaux(1829-1905)の規定(1873)が行われてきているが,この100年前の機械概念は変わりつつある。抵抗を有する物体の配置から成る伝動機構は動力の制御においても作業の制御においても多くの制限を持っており,その後流体継手も登場したし,何よりも19世紀末からは自在に制御しうる伝動機構として電気が用いられるようになり,工作機械をはじめとする諸機械において,原動機を発電機に直結して電力によって動力を制御することが一般的になった。発電機,電動機といった電気機械が重要な部分を占めるようになってきたのである。さらに情報処理機械は機械計算機や統計機械(PCS)の段階から電子管,トランジスター,集積回路を用いる装置へと発達して,ほとんど可動部分を持たないコンピューターに到達したが,われわれはそのような装置をも機械と意識しており,現在われわれが機械と呼ぶときそれは〈情報伝達や制御機構を組み込んだシステム〉を指しているといったほうがよい。すでに19世紀から丸釜でなくなった煙管ボイラーや水管ボイラーをわれわれは単なる〈うつわ〉ではなく〈機械〉と認識してきているし,化学反応装置もシステム化され状態量の制御が行われている限りにおいて機械と呼ばれることが多くなってきている。こうしてあらゆる手段が機械化されつつあるのが現状である。

このような機械体系の中では人間の役割が問題となる。最初は人間が動力も制御も担っていたが,第2段階の原動機の開発によってもっぱら制御が人間の仕事となった。しかし第3段階に入ると制御も機械化され,人間の仕事としては監視・保守の比重が高まってくる。それはしばしば単調な作業であって,人間作業そのものが機械的なものになる傾向をもつ。人間を人間らしくさせるための機械が人間の機械化をもたらす結果になっているのであり,機械との関係における人間のあり方が今後の課題になるであろう。さらに重要なのは社会システムが機械化されつつあることで,ここには哲学的・倫理的・政治的な問題が横たわっているが,さしあたっては機械化の方向を人間のためのものに向かわせることが現在強く期待されている。

→機械論 →道具

執筆者:坂本 賢三

機械 (きかい)

横光利一の短編小説。1930年(昭和5),《改造》に発表。ネームプレート製造の町工場に状況を限定し,そこに働く3人の男の対立,葛藤を〈私〉を語り手にして描く。この〈私〉の〈意識の流れ〉,さらには〈自分を見る自分〉としての〈自意識〉を唐草模様に織りなしたように,段落の少ない,長いセンテンスに表していることが特色。人間を〈見えざる機械〉の心理が動かしつづけてやまないという,横光の心理主義の認識が,この作で確立されたとみられる。文壇でも海外からのM.プルースト,J.ジョイスらの新心理主義が紹介されつつあった時期で,それらをいち早く採り入れての先駆的な実験が示された作として評価された。

執筆者:保昌 正夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「機械」の意味・わかりやすい解説

機械【きかい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「機械」の意味・わかりやすい解説

機械

きかい

machine

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「機械」の読み・字形・画数・意味

【機械】きかい

計に

計に らかに、地形に審らかならば、舟車

らかに、地形に審らかならば、舟車 械の利、力を用ふること少なくして、功を致すこと大ならん。則ち入るもの多し。

械の利、力を用ふること少なくして、功を致すこと大ならん。則ち入るもの多し。字通「機」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

とっさの日本語便利帳 「機械」の解説

『機械』

初めの間は私は私の家の主人が狂人ではないのかとときどき思った。観察しているとまだ三つにもならない彼の子供が彼をいやがるからといって親父をいやがる法があるかといって怒っている。\(一九三〇)

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

世界大百科事典(旧版)内の機械の言及

【機構学】より

…機械の構成に関する理論を取り扱う学問。一般に機械と呼ばれるものは相対運動をするいくつかの部分から成っているので,その相対運動の性質を研究し,これを機械の設計に役だてるのが機構学の目的である。…

【道具】より

…同様に装飾品もその始めは呪術的意味を担っていたので,この意味での祭具に属し独特の発達をとげた。 他方,生産のための道具は,動力の伝達と制御を効率よくするために握る部分(動力が与えられる部分)と,作用する部分(作業をする部分)とが分化して伝動装置が間に入ることにより機械となった。ここ200年ほどの間に機械は急速に発達したが,かといって道具がなくなってしまったわけではない。…

【労働】より

…ここでは,労働は一挙に人間の主体的な意識にリードされた対象的活動となる。労働を,労働者が,労働手段(道具)を用いて,労働対象を加工し,生産物に仕上げていく活動であるととらえる常識的な図式は,古代の農夫の労働や,機械のシステムに組み込まれた今日の労働よりも,むしろ,手工業職人の労働の記述に最もふさわしいことを注意しておきたい。 手工業に基礎をおいた社会を理解するためにたいせつなことは,仕事能力と人間との一体性である。…

※「機械」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...