翻訳|pyramid

精選版 日本国語大辞典 「ピラミッド」の意味・読み・例文・類語

ピラミッド

- 〘 名詞 〙 ( [英語] pyramid )

- ① 石または煉瓦でつくられた四角錐形の建造物。その多くはエジプトにあり、ナイル西岸に約八〇基が現存する。古代エジプトの王・王妃・王族の墳墓で、紀元前二七〇〇年から二五〇〇年頃に建造された。側面が平面をなすものの他、階段式のものもある。現存する最大規模のものは、カイロ南西のギゼーにあり、クフ王の建造と伝えられ、底辺の一辺が約二三〇メートル、高さが一四六メートルある。また、その稜線は正確に東西南北をさしている。金字塔。

- [初出の実例]「カイロより三里計の処に、ピラミドとて目を驚すほど大なる石塔二あり」(出典:西洋旅案内(1867)〈福沢諭吉〉上)

- ② ( ①を比喩的に用いて ) ひとりが上に立ち、下に行くにつれて数が多くなり、最も下の多数が全体を支えているような組織。

- [初出の実例]「日本というピラミッドの上の方にのっかって」(出典:記念碑(1955)〈堀田善衛〉)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ピラミッド」の意味・わかりやすい解説

ピラミッド

ぴらみっど

pyramid

石あるいはれんが造りの四角錐(すい)の建造物。エジプトにあるものとラテンアメリカにあるものが著名だが、その建造目的は異なる。

[酒井傳六]

エジプト

名称の由来

語源はたぶんギリシア語のピラミスpyramisである。ギリシア人は紀元前7世紀以来エジプトに定住し、前5世紀には学者、旅行者の来訪も続き、古代エジプトの地名、記念物にギリシア語の呼称を与えた。これが後世の慣習的な呼称となるのだが、ピラミスはギリシアの三角形のパンで、形の類似から大四角錐(すい)の記念物にピラミッドという名称を与えた。古代エジプト人自身はメルとよんでいた。メルは「上昇」または「高所」を意味した。メルは一般的な呼称で、個々のピラミッドはそれぞれの名称をもち、その名称でよばれた。たとえば、クフ王の大ピラミッドの名は「アケト・クフ」(クフの地平)である。

[酒井傳六]

ピラミッド祖形の出現

ピラミッドはまず王墓として、ついで王族の墓として築造された。その形状は一挙に実現されたものではなく、長い前史があった。エジプトの先史時代に、死者を埋葬し、その上に土砂の塚で覆いをつける習慣はすでに生まれている。前3000年ごろから王朝時代に入って、マスタバ(腰掛型墳墓)が王墓の形体として生まれ、日干しれんがでつくられた上部構造の規模は大きくなり、また堅固なものとなった。これは三つの役割をもっていた。地下の埋葬室を保護し、墓の存在を明示(あるいは誇示)し、死者のための定期的祭事を営む場所になる、ということであった。一方、下部構造では、徐々に岩盤の中に室をつくるという方式が生まれ、また墓室に収める飲食物用の石の壺(つぼ)が尊重されたので、石を扱う技術が発達した。

このような前史を経て、第3王朝(前2700ころ~前2600ころ)2代目の王ジョセルのときに大石造建築物がサッカラに出現した。その設計者・指揮者は宰相イムホテプで、宰相となる前にヘリオポリスの上級祭司を務めていた。イムホテプは、ヘリオポリスの教義、すなわち太陽信仰の教義に基づいて王墓を築造しようと考えた。ヘリオポリスの神聖石「ベンベン石」は発想の第一の源であった。隕石(いんせき)であったはずのこの石は円錐形をしており、太陽信仰の一つの神像であった。次に、王は太陽の子であり、死して昇天し太陽に合体するという教義にとっては、天に向かって伸びる高い王墓という形体が望ましいものであった。

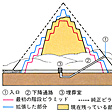

彼はまず基辺62.9メートル、高さ8.3メートルの方形マスタバを築いた。そのあと、5回の増築工事によって、上段にゆくほど小さくなるマスタバを積み重ね、広がりと高さを加え、東西軸の辺を121メートル、南北軸の辺を109メートルとする長方形の基底の上に、6層の段をなす高さ60メートルの階段ピラミッドを完成した。ピラミッドの祖形がここに出現した。東西軸の辺を長くしたのは、南北軸の辺を長くした初期王朝のマスタバと対照をなすものであり、太陽信仰の教義に従って東西軸を重視したためであった。

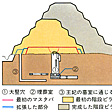

下部構造は、この地上建築物より先につくられた。王のミイラを収める玄室のほか、彫像を収める特別室(セルダブ)、供物・副葬品を収める多くの室、これを結ぶ通廊、王の活動を描く壁面のレリーフ、それらが上部のピラミッドより前に、岩盤の中につくられた。玄室は地下27メートルのところに、7メートル平方の室として掘ってある。下部構造には、王妃をはじめとする王族用の墓も設けられた。

上部構造では、ピラミッドを中心に南北軸の1辺545メートル、他辺277メートル、高さ10メートルの長方形の囲壁が築かれ、囲壁内に神殿ほか多くの建造物が建てられた。囲壁はエジプト王権のシンボルである蛇の彫像が飾られ、14か所に参入門をしつらえたが、13か所はあかずの門であり、1か所だけが参入用に開閉された。

ジョセルのあと即位したセケムケトはサッカラに、次の王カバはずっと北のザウィエト・エル・アリアンに、その次の王ネブカは同じ地に、それぞれのピラミッドを、いずれも階段ピラミッドの形で築いた。

[酒井傳六]

純正ピラミッドの出現と発展

第3王朝の最後の王フニは、サッカラから20キロメートル南のメイドムに階段ピラミッドの建造を始めたが、完成をみないで治世を終えた。その子スネフル王は第4王朝(前2600ころ~前2450ころ)を開き、壮大で華麗な純正ピラミッドの創始者となった。まず彼は、未完のメイドムのピラミッドを8段のピラミッドとして築き、ついで段の部分を外装石材によって埋め、滑らかな斜面とした。ここに、高さ92メートル、基辺144メートル、勾配(こうばい)51度53分の、最初の純正ピラミッドが実現した。ただし、メイドムのピラミッドについては、フニ王が起工し完成した、またはスネフル王が起工し完成した、という異説もある。

スネフル王は、さらにダハシュールに低勾配ピラミッドと屈折ピラミッドを築いた。いずれも他に例をみない独創的なものである。前者は、基辺220メートル、高さ104メートル、勾配43度22分である。後者は、基辺183.5メートル、高さ105メートルであるが、高さ44.9メートルまでの勾配は54度27分であり、それから上は43度22分となっている。二つのピラミッドを合成した形の屈折ピラミッドは、内部に、二つのピラミッドに対応する2組の室、通廊、入口の設備をもっている。これは、上・下エジプトの「二つ」の国からなるエジプトの王の、「二つ」に対する真剣な配慮のためとみられる。

[酒井傳六]

大ピラミッド

スネフルの子クフ王は大ピラミッドの建造者である。造形、天文学、幾何学、建築の最高の達成を、この王はピラミッドによって示した。彼はピラミッドの建造敷地をギザ(ギゼー)の丘に選び、基辺230メートル、高さ147メートル、勾配51度50分のピラミッドを、基辺を基本方位に合致させて築いた。平均2.5トンの石を230万個積み上げたと計算されている。建造方法については、ヘロドトスをはじめとしていくつかの説が出されているが、今日では、ピラミッドの1辺に直角に向かう斜道を利用して石材を運んだとする説が一般化している。この斜道跡はメイドムとダハシュールで発見されている。

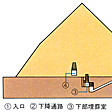

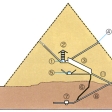

大ピラミッドは、北面下部に入口をもち、通廊が下降して地下の室に通ずる。この地下室は未完である。下降通廊の途中で上昇通廊が始まり、やがて水平通廊に結び付く。水平通廊は「王妃の間」とよばれる室に達する。上昇通廊と水平通廊との交点の所から、上に向かって、高さ8.5メートル、長さ48メートルの大通廊が始まる。大通廊の終点から水平通廊となり、4組の落し戸の装置を経て王の間に入る。王の間は幅5.2メートル、奥行10.45メートル、高さ5.8メートルで、天井は9枚の花崗(かこう)岩で覆われている。この花崗岩は、それぞれが50トンの重さをもつと推定されている。王の間の西側に石棺がある。今日では石棺の蓋(ふた)はなくなっている。この室の北と南に外に突き抜ける孔(あな)がつくってある。この孔についてはいくつもの仮説がある。王に殉死する側近と祭司がこの孔から空気を得たとか、この孔を用いて天体観測をしたなどである。後者の説は、ピラミッド全体を天体観測所とみなす説と結び付いている。今日では、この孔は、まだ解明されていない特別の宗教上の意味をもっていたものとする考え方が有力である。王の間の天井の上には、相重なる五つの小室からなる重量拡散装置が設けてある。

巨大さと美しさを一体化したこの大ピラミッドは、内部の複雑さと不思議さによってもまた、古来、人々をひきつけてきた。1977年にはエジプト・アメリカ合同調査隊が音響測定法によって未知の空洞部(室)を探し、王の間と王妃の間の中間地点にもう一つの室があるとの測定結果を発表した。

大ピラミッドは付属建造物をもち、それら全体がピラミッド・コンプレックス(ピラミッド複合)をなしていた。第一は5隻の船の溝で、三つは東に、二つは南にある。古くから知られている東の三つは、船形の溝だけで、考古学者の手が及んだときには船はなかった。南の溝の一つは1954年に発見され、そこに解体した木造船が収めてあった。それを組み立てたところ、全長43.4メートル、高さ5.9メートル、排水量45トンの船となった。南の溝のもう一つの船は、保存措置上の問題があるため、まだ掘り出されていない。船の埋葬は太陽信仰と結び付いていたはずである。

大ピラミッドの東側に上神殿が、ずっと離れて下神殿(河岸神殿)がある。ピラミッドが二つの神殿を備えるのは、この大ピラミッドからである。また、大ピラミッドの東側に、王妃のための小形ピラミッドがある。王妃がピラミッドをもつのは、これが初めてである。

[酒井傳六]

カフラ、メンカウラのピラミッド

クフ王の次の次の王カフラもまた、巨大ピラミッドをギザに築いた。俗に第二ピラミッドとよばれ、基辺214.5メートル、高さ143.5メートル、勾配53度7分である。勾配値が大きいのと、ピラミッドの建設敷地が大ピラミッドの場所よりすこし高いために、外観では第二ピラミッドのほうが大ピラミッドより高い。第二ピラミッドは頂上部に外装石材の一部をいまもとどめている。

第二ピラミッドは、上・下神殿のほかに大スフィンクスを、ピラミッド・コンプレックスの中に含んでいる。これは石灰岩の丘にじかに彫った人面獅子(しし)像で、組み立てた像ではない。墓地の守護者としてつくられた大スフィンクスは、顔を東に向けている。太陽信仰のもう一つのしるしがここにみられる。

カフラ王のあとに即位したメンカウラ王もまたギザにピラミッドを築いた。基辺105メートル、高さ65.5メートル、勾配51度20分で、前二者に比べると著しく小規模である。王妃のための三つの小形ピラミッドも築かれた。

[酒井傳六]

ピラミッド・テキスト

第5王朝(前2450ころ~前2360ころ)の王も、第6王朝(前2360ころ~前2200ころ)の王も、ピラミッドを造営した。しかし、その規模は小さく、第4王朝時代のピラミッドに及ぶものは現れなかった。しかし、規模が小さくなったかわりに、信仰上の配慮は以前より入念になった。ピラミッドの墓室に刻む祈祷(きとう)経文、つまりピラミッド・テキストが現れたからである。

ピラミッド・テキストは、第5王朝の最後の王ウナスのピラミッドに初めて刻まれた。それは、古くからの信仰の集大成であって、ウナス王の時代に全部が突然に生まれたわけではない。ピラミッド・テキストは神々の業績を語り、王のあの世の旅の安全を祈る経文であるが、ここに太陽の子としての王の地位が明文化され、太陽に帰一する昇天の公道として、船と光と階段(梯子(はしご))が示されている。ジョセル王のピラミッド以来発展してきたピラミッドの形体の神学上の根拠がそこに認められる。

[酒井傳六]

中王国時代のピラミッド

第3王朝から第6王朝までを古王国時代またはピラミッド時代とよぶが、ピラミッドは古王国時代固有の墓であったわけではない。第7王朝から第10王朝に至る混乱の第一中間期(前2200ころ~前2160ころ)においても、二つのピラミッドが築かれたことが知られている。ついで全土を統一して興った中王国時代(前2160ころ~前1750ころ)の王は、明らかに古王国時代の王にあこがれて、ピラミッド築造に力を注いだ。第12王朝の6人の王はそれぞれ、かなりの規模のピラミッドをつくった。最大のものは2代目の王センウスレト1世のピラミッドで、これは基辺105メートル、高さ61メートル、勾配49度である。このピラミッドは、周りに王妃、王族のために10基の小形ピラミッドを伴っている。周りに10基も小形ピラミッドを備えているのはこれだけである。

中王国時代のあと、第13王朝から第17王朝までの混乱の第二中間期(前1750~前1580)の初期に四つの小形ピラミッドがつくられ、ピラミッド建造はこれで終わった。末期王朝時代にヌビアの諸王がピラミッドを築いているが、規模、材質、構造からみて、エジプトのピラミッドとは類を異にする。今日、エジプト全土で知られているピラミッドの総数は81基である。なお、ギゼーからダハシュールまでのピラミッド地帯は1979年に世界遺産の文化遺産(世界文化遺産)として登録された。また次に述べるアメリカ大陸でも数か所の世界遺産登録地がある。

[酒井傳六]

アメリカ大陸

北アメリカには、ミシシッピ文化に大きな盛り土のマウンドをつくる習慣があったが、ピラミッドがもっとも多くつくられたのは、メソアメリカ(中央アメリカ)と中央アンデス地域である。一般にアメリカ大陸のピラミッドは、祭祀(さいし)場であり、供儀・礼拝の行われる神殿を支える基壇という性格が強かった。ただしマヤ文化古典期のパレンケの「法律のピラミッド」の例にみられるように、基壇としてのピラミッドの内部に高位の神官や王を埋葬したものもある。

メソアメリカ地域におけるピラミッドは、メキシコのオルメカ文明の中心地ラベンタその他でつくられたものがいちばん早いと考えられる。ラベンタのピラミッドは80メートル×140メートルの底部の上に、粘土を固めてつくった円錐(えんすい)形の建物である。年代は紀元前10世紀にさかのぼると考えられるが、それよりやや下ると、メキシコの中央高原に石造のクイクイルコのピラミッドが現れ、やがて紀元初頭に開花したテオティワカンの宗教都市においては、太陽、月、ケツァルコアトル神などに捧(ささ)げられた巨大なピラミッドが続々つくられた。この三つのうち最大のものは太陽のピラミッドで、底辺が約225メートル、高さは65メートルある。また、テオティワカンの影響を受けたモンテ・アルバン、カミナルフューなどにもピラミッド群が形成された。カミナルフユー以後のマヤ文化においては、とくにピラミッドは神殿構築の際の重要な部分となった。メキシコ湾地方のエル・タヒンには、多くのニッチ(壁龕(へきがん))で飾られた特異な型のピラミッドがつくられた。

ピラミッドは、その後トルテカ文化、アステカ文化にも引き継がれ、とくに後者の中心地テノチティトラン(現、メキシコ・シティ)やトラテロルコ、チョルラなどに建設された大ピラミッドは、征服者のスペイン人たちを驚嘆させたという。

アンデス地方においては、初期農耕期に早くもアドベれんがを積んだピラミッドが、ペルー海岸でかなりつくられた。しかし本格的な大ピラミッドの構築は、モチェ文化を中心としたペルー北海岸の多くの谷の文化開花期に盛んになった。同じころ、南アンデスのティアワナコ文化にも盛り土のピラミッドが現れている。ペルーにおいては、石造のピラミッドはほとんどみられない。また最後のインカ期には、ピラミッドはあまりつくられず、わずかに海岸地方のパチャカマクの大神殿があげられる程度である。アンデスのピラミッドも、その頂上で供儀・礼拝の行われる場所であったらしい。

[増田義郎]

『J・P・ロエール著、酒井傳六訳『ピラミッドの謎』(1973・法政大学出版局)』▽『コットレル著、矢島文夫訳『ピラミッドの謎』(1957・みすず書房)』▽『クルト・メンデルスゾーン著、酒井傳六訳『ピラミッドの謎』(1976・文化放送開発センター出版部)』▽『石田英一郎編『マヤの神殿』(『世界の文化史蹟 第9巻』1968・講談社)』▽『L・G・ルンブレラス著、増田義郎訳『アンデス文明』(1977・岩波書店)』

サッカラの階段ピラミッド

ダハシュールの低勾配ピラミッド

ギゼーの三大ピラミッド

サッカラの階段ピラミッド断面図

メイドムの階段ピラミッド断面図

ダハシュールの屈折ピラミッド断面図

クフ王のピラミッド断面図

太陽の舟

カフラ王のピラミッド・コンプレックス

カフラ王のピラミッド・コンプレックス構…

テオティワカンの遺跡

チチェン・イツァーの遺跡

改訂新版 世界大百科事典 「ピラミッド」の意味・わかりやすい解説

ピラミッド

pyramid

古代エジプトを代表する墓形式の一つ。方錐形の石造建築物で,王墓に用いられた(第3~第17王朝)。ギリシア語ピュラミスpyramisに由来するが,その語源については古代エジプト語の幾何学用語ペル・エム・ウスper-em-us(〈ウスからの垂直線〉の意),あるいは形が似たギリシアの菓子の名に基づくなど諸説があって確定できない。古代エジプト語名はメルmer。

ピラミッドの出現は,王墓独自の形式の創出によりファラオ(王)を頂点とした中央集権国家が確立したことを示している。建造の最盛期は〈ギーザの三大ピラミッド〉に代表される古王国時代(第3~第6王朝)で,規模・技術ともに最高水準を示し,〈ピラミッド時代〉の別名がある。現在80基余が知られているが,大部分は古王国の首都メンフィス西方の砂漠台地東端,最北のアブー・ロアシュからギーザ,サッカラを経てメイドゥームに至るいわゆる〈ピラミッド地帯〉に集中している。中王国のピラミッドはファイユーム地方やテーベにもみられる。

ピラミッドは王の遺骸および副葬品を納置すると同時に,現世にあっては神の化身として宇宙秩序(マアト)をみずからの手で維持し,死後は神々の一員としてこれを保証する存在となるファラオのための供養と祭儀の場でもあるため,ピラミッド本体のほか葬祭殿(上神殿),流域神殿(下神殿),両者をつなぐ参道,周壁,ときには舟坑で構成される。この〈ピラミッド複合体pyramid complex〉を囲んで王妃の小ピラミッド,王族・貴族のマスタバが整然と配置され,現世の国家秩序を来世に投影している。

ピラミッド本体は底面が正方形の角錐形,四辺は東西南北に面し,斜面の勾配は約52度,北面または北側地表面に〈玄室〉へ通じる傾斜通路の入口が開く。石積みは周辺砂漠台地の岩盤を構成する石灰岩の切石を水平に積みあげ,東岸トゥラ産の上質の石灰岩材で外装,最後に角を削り落として滑らかな斜面に仕上げる。玄室はほぼ中央に位置するが,高さは石積み内部,基盤上,地下岩盤中など一定しない。副葬品用の墓室その他の付属室をもつこともある。遺体は玄室内の石棺に納置され,埋葬後通路は花コウ岩の落し戸や詰石で厳重にふさがれ,入口も周囲と同じ石積みで巧妙に隠される。

故王の供養と祭儀の場である葬祭殿はピラミッドの東面に接し,基本要素は入口ホール,露天の中庭,彫像安置用の五つの壁龕(へきがん)をもつ室,倉庫,偽扉と祭壇をもつ内陣から成り,第5王朝以降は南東隅に付属ピラミッドをもち,全体はピラミッド本体を含めて周壁で囲まれる。流域神殿はピラミッドの東方,砂漠が耕地に接する地点に設けられ,王のミイラ製作と聖浄の儀式の場とみられる。通常ナイル川と水路でつながれて葬列の舟のための舟着場を備え,ピラミッド建造中は石材運搬船の到着場所でもある。葬祭殿と流域神殿とを結ぶ敷石の参道も,石材運搬路として利用された後石造の側壁と多くの場合天井石とで覆われて完成されたものである。舟坑はすでに第1王朝王墓から散見され,納置された舟の性格については論争が続いているが,1954年クフ王の大ピラミッド南側に発見され復元された例からみて本来は葬儀用の舟で,太陽神信仰との結びつきが強まると,太陽神が天を航海する〈太陽舟〉の性格が付加されたものと思われる。

最初のピラミッドは第3王朝ジェセル王がサッカラに建造した〈階段ピラミッド〉である。当初正方形のマスタバとして構想され,5度の設計変更の末6段の階段ピラミッドとして完成する(東西約121m,南北約109m,高さ約60m)。葬祭殿は後代と違って北側にあり,エジプト最初の石造建築として,周壁に囲まれた広大な聖域には日乾煉瓦や植物材の建築物を石材で模倣した王宮,セド祭殿(セド祭),入口通廊,第二の墓(マスタバ形式の〈南墓〉),倉庫などが大・中庭を取り巻いている。第3王朝の諸王も〈階段ピラミッド〉の建造を続けるがいずれも未完成に終わった。

第4王朝初代スネフル王は,第3王朝末の階段ピラミッドを方錐ピラミッドとして完成したメイドゥームのピラミッド(底辺144.32m,高さ92m,勾配51度52分。現在は塔状に崩壊),建造中に勾配を変更(当初の54度31分13秒から高さ49.07mで43度21分へ)したダハシュール南の〈屈折ピラミッド〉(底辺188.6m,高さ101.15m),当初の計画どおり完成された最初の方錐形ピラミッドであるダハシュール北の〈赤色ピラミッド〉(底辺219.28m,高さ104.42m,勾配43度36分11秒)の3基のピラミッドの建造により真正のピラミッド形式を創出,同時に葬祭殿も東側に移し,〈ピラミッド複合体〉の原型をつくり上げる。

ピラミッド建築の頂点は次王クフ王の〈ギーザの大ピラミッド〉で,最大規模を誇る(底辺230m,高さ144.6m,勾配51度52分,容積約260万m3。平均2.5tの石材約270万~280万個を積み上げたと計算される)とともに石積み技術も最高水準にある(例えば底辺の長さの誤差20cm,方位の誤差1分57秒~5分30秒など)。ギーザの第2ピラミッド(カフラー王墓)もほぼ同じ規模(底辺215.25m,高さ143.5m)で,流域神殿とこれを守護するスフィンクスをよく保存する。ギーザの第3ピラミッド(メンカウラー王墓)は規模は約8分の1に縮小する(底辺108.4m,高さ66.5m)が,巨石材と花コウ岩材の使用によりこれを補っている。

第5王朝以降ピラミッドの規模は縮小したままで(底辺の平均の長さ約80m)石積み技術も低下する。ただ葬祭殿はいっそう重視され,構造の整備,多様な浮彫や植物柱の使用が進み,第5王朝末からは無銘であった墓室にも〈ピラミッド・テキスト〉や偽扉が刻まれるようになる。第12王朝のピラミッドは底辺の平均的長さ約100m,切石や日乾煉瓦の骨組みの間を割石または砂礫で埋め,切石で外装した。墓泥棒の侵入を防ぐため玄室への通路を複雑にくふうし,巧妙な閉塞装置を考案した。しかし,すべてはむだに終わり,新王国になると王墓としてのピラミッドは放棄されることになる。代わってテーベの私人墓などでは岩窟墓の入口近くに小形急勾配(約70度)の日乾煉瓦造りピラミッドが設けられ,のち第25王朝をたてたナパタ国王に踏襲された(はじめ石造り,のち日乾煉瓦造り。ナパタ,メロエ両墓地に前8~後4世紀まで建造された)。

ピラミッドの形状の由来については,ピラミッド・テキストからみて故王が昇天するための階段(階段ピラミッド),または太陽光線の具象化(方錐ピラミッド)とみる説が有力である。すなわち方錐ピラミッドの成立は太陽神信仰(ラー)の確立と関係があり,ヘリオポリスの聖石ベンベンの形状も影響を与えている可能性が大きいのである。

ピラミッドの建造法については古代エジプト人自身による記録は皆無に近いが,ヘロドトス《歴史》の記述や近年の実験考古学の成果により大筋は解明されたといえる。きわめて簡単な道具(石材の加工には銅製の鑿(のみ),運搬には木製の橇(そり)など)を用い,人間の熟練した手と莫大な労働力の投入とによって完成された。日乾煉瓦と砂礫とで石材運搬用の傾斜路が作られ,石積みの進行とともに高さと長さを増し,頂上部に達すると外装材の角を削って滑らかな面に仕上げながら撤去されていった。労働力には農閑期にあたる増水季3ヵ月間の農民の賦役労働があてられ,最大のギーザの大ピラミッドの場合でも,10万人ずつ働いて本体の建造に20年で十分であったと計算されている。奴隷労働が使用された証拠はない。

執筆者:屋形 禎亮

メソアメリカのピラミッド

メソアメリカのピラミッドはときに,天体観測所や墓などの機能をもつものがあるが,基本的には神をまつる場,すなわち神殿であった。このピラミッド神殿建築の出現の様相はいまだ明らかではないが,前1000年ころであったと考えられている。そこからメソアメリカ都市文化が始まり,16世紀のスペイン侵入時まで,ピラミッド神殿はつねに都市の中核を成し,石器時代の技術をもって多彩な建築美を生み出していった。

ピラミッド神殿の建築様式は,マヤ文化のものなど一部を除いて最上部の神殿部が残存しないため,主として基壇部の特徴をもって分類されている。まず平面の形状をみると,方形,円形,方形と円形の組合せ,あるいは大小の方形を組み合わせたものなどがある。そして,一つまたは複数の階段が,神殿部へのぼるためにつけられている。階段には両袖がつけられたり,石彫で装飾されることもある。ピラミッド外面の形態,とくに壁面の形状も重要な点である。そこには,単純な垂直または傾斜した壁面から,異なった形状の壁をいくつか組み合わせる複合壁までみられる。なかでもテオティワカン様式(テオティワカン文化)のタルー・タブレロ方式の壁が複合壁としてよく知られている。また,多様な組合せによる複合壁が各地につくられ,ときには浮彫や丸彫,フレスコ画などによる装飾が施されることもあった。そして,基壇部全体の形状としては,階段状のものが最も一般的である。こうした建築様式は,土器形式などと同じく,時期や文化の広がりを知る上で,たいへん重要なものとなっている。

ピラミッド神殿の構造は,基壇部の内部と外面,そして神殿部に分けて述べねばならない。基壇部内部は,パレンケの〈碑銘の神殿〉内部につくられた石室などの例外はあるが,ふつう空洞はない。内部を埋める材料としては土,石,日乾煉瓦などが使われる。なかには基壇内に石壁や日乾煉瓦で小ブロックをつくり,強度を考慮して埋めていく例もあるが,一般には単純な埋立て作業によっている。基壇部外面は,単に割っただけの石を積み上げたもの,整形された切石を使ったもの,焼煉瓦を使った例,土だけのものなどがある。さらにその上にしっくいや化粧しっくいで整形する例も少なくない。次に神殿部は土や石で壁がつくられ,上部構造に植物性材料を使うことが多い。そのためとくに天井と屋根の保存が悪いが,神殿模型や絵文書からある程度の復元が可能な例もある。その点マヤ文化では持送り式アーチ工法を用い,神殿全体が石で建造されたため,保存が良好な例が少なくない。そこでは,屋根の上部につけられる棟飾の位置や形状から地域的特徴を見いだすことができる。

もう一つ構造をみる上で重要な点は,古い建造物を覆ってより大きな建造物をつくるという伝統である。それによってほとんどのピラミッド神殿は内にいくつもの建造物を包む重層構造をもっている。こうして,そのつどピラミッド神殿の規模は大きくなっていくが,その中でも最大のものはチョルーラCholulaの大ピラミッドである。ただ破壊度がはげしく正確な数値はわからないが,基底部の一辺が300mを超し,高さは60mを超えている。2番目に大きい建造物は,テオティワカンの〈太陽のピラミッド〉で,基底部の一辺約216m,高さ約63mの規模をもっている。容積では,以上の2例に及ぶ建造物はないが,高さだけならティカルの4号神殿が最も高く,69.70mある。この例は神殿部の保存がよく,その高さ24.70mを加えての数値である。

執筆者:大井 邦明

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「ピラミッド」の意味・わかりやすい解説

ピラミッド

→関連項目エジプト(地域)|世界遺産条約|七不思議|ピートリー|墳墓|マスペロ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「ピラミッド」の解説

ピラミッド

pyramid

古代エジプトの石造建築物。墓として建てられたと考えられている。ベンチ状の墳墓マスタバを原型とし,第3王朝のジェセルがサッカーラに階段状ピラミッドを築いたのが嚆矢(こうし)である。ギザには正四面体を呈し,四面を東西南北に向けた第4王朝の大ピラミッドが三つ建てられている。上部構造と,岩をくり抜いてつくられた地下の施設とからなる。中王国時代に至るまで建てられたが,スーダンのメロエでは4世紀頃まで建造された。なお,これとは別に,マヤ文明やアステカ文明にも,同様の形状の石造建築があり,宗教行事に用いられたらしいが,近年そこから王族の埋葬が続々と発見されており,墓としての機能もあったことが強調されている。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ピラミッド」の意味・わかりやすい解説

ピラミッド

pyramid

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「ピラミッド」の解説

ピラミッド

pyramid

石造方錐形をなし,ミイラを安置する石室はふつう地下に設置。多くは古王国の首都メンフィス付近,ナイル川西岸の石灰岩台地上に建てられ,これに付属して祭殿・谷寺とこれをつなぐ回廊があった。古王国の第3〜第4王朝時代に盛んに造られ,第5王朝以後衰えたが,新王国末まで小規模に造られた。ギゼーにある第4王朝のクフ・カフラー・メンカウラー王の三大ピラミッドが有名。クフ王のものが最大で,高さ約147m,底辺約230m,石塊数約230万個といわれる。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界遺産情報 「ピラミッド」の解説

ピラミッド

出典 KNT近畿日本ツーリスト(株)世界遺産情報について 情報

デジタル大辞泉プラス 「ピラミッド」の解説

ピラミッド

世界大百科事典(旧版)内のピラミッドの言及

【エジプト】より

…州は守護神を共同信仰する共同体あるいは部族国家を原型とすると思われるが,初期王朝時代に整備された貯溜式灌漑水路網の一単位に相当し,それぞれが公儀宗教に組み込まれた州の守護神をもつ。王は天の神ホルスの化身,第4王朝初頭では太陽神そのもの,第5王朝以降は太陽神ラーの子として統治し,死後は冥界の支配者オシリス神として永遠に支配するとされ,これにふさわしい墓所として壮大なピラミッドが造営された。このため古王国時代は〈ピラミッド時代〉とも呼ばれる。…

【エジプト美術】より

…まず抽象的形態への強い指向があり,ある理念を単純な幾何学形態に託することが珍しくない。その最も代表的な例が正四角錐(横から見れば三角形)の形をとるピラミッドである。また,大きな特色として,形態の記号化,象徴化が挙げられる。…

【サッカラ】より

…東西0.8~1.8km,南北7~8kmの範囲に墓地群が展開し,南北2地域に大別される。北地域の中心は最古のピラミッドである第3王朝ジェセル王の階段ピラミッドである。このピラミッドは初めマスタバとして計画されたが,6度に及ぶ変更の後,6段の階段ピラミッドとなった。…

【石造建築】より

…たとえば,インドでは前2世紀ころから木造から石造への移行が認められ,ストゥーパや石窟仏教寺院の建造がさかんになるが,本格的な石造建築が発展するのは,7世紀以降のヒンドゥー教およびジャイナ教の建築からで,雄大魁偉なシカラ,複雑精妙な彫刻装飾を特色としている(ヒンドゥー教美術,寺院建築)。またメキシコおよび中央アメリカのマヤ文明では,4世紀から9世紀まで,壮大なピラミッド神殿を含む多数の石造建築が建てられ,12~15世紀のアステカ文明も類似のピラミッド型石造神殿を発展させた。建築用石材として用いられる石は,主として石灰岩,砂岩,凝灰岩,花コウ岩で,まれに安山岩なども用いられる。…

【帝王陵】より

…それでは,どれだけの規模をもつ大きな墓を帝王陵として選別することができるだろうか。一般に帝王陵として話題にされる機会が多いにもかかわらず,大ピラミッドなどの代表的な例を除くと,帝王陵そのものの調査がほとんど行われていないために,むずかしい問題である。その墓が建設された時代の前後の時代に,どのような規模の墓が造営されたかということと関連し,統一国家にもさまざまな段階があって,領域の広さなどを画一的に決めることはほとんど不可能だからである。…

【土木技術】より

…古代以来技術の中心は土木技術であったといっても過言ではなく,土木技術はしばしば〈技術の中の技術〉とまでいわれる。 古代の土木技術の成果が今日残っているものの代表としてはピラミッドがまずあげられる。カイロ郊外のギーザにあるピラミッドはとくに有名であるが,これの詳しい築造法はまだわかっていない。…

【七不思議】より

…【宮田 登】

[古代西洋の七不思議]

ギリシア語ではHepta Theamataといい,前3世紀ころ以来,ヘレニズム世界中から選び出された七つの巨大で美しい建造物を指す。普通には,エジプトのピラミッド,バビロンの城壁,同じくバビロンの空中庭園,フェイディアス作のオリュンピアのゼウス像,ハリカルナッソスのマウソレイオン(マウソレウム),エフェソスのアルテミス神殿,ロドス島の太陽神の青銅巨像が挙げられる。これらのうち若干は,アレクサンドリアのファロス島の灯台,エピダウロスのアスクレピオス像などと入れ替えられることがある。…

【比例】より

…またエジプトなどでは,建築の配置や立面の決定にあたって,こうした数値を基にした〈基準格子〉が用いられていたことも知られている。宇宙観とのさらに直接的なかかわり方としては,ピラミッド斜面の角度が星の位置との関係で定められたとか,ジッグラトの階段高さが,ある惑星の見かけの往復運動を象徴しているといった例も見られる。 これら抽象的・象徴的比例観に対し,古代ギリシア人は比例を形態美の源泉とみなし,生物的形態,とりわけ人体が,もっともよく宇宙的調和を体現した比例をもつものとして,それを建築にあてはめた。…

※「ピラミッド」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...