翻訳|Mongol

日本大百科全書(ニッポニカ) 「モンゴル」の意味・わかりやすい解説

モンゴル(国)

もんごる

Mongol

Mongghol

アジア大陸のほぼ中央部に位置する、モンゴル民族を主要構成民族とする共和制国家。正式名称はモンゴル国Mongol Uls。ロシアと中国に挟まれた形の内陸国で、東西2392キロメートル、南北1259キロメートル。面積は156万4116平方キロメートルで、日本の約4倍である。国境は総延長8161キロメートルに達し、ロシアと3485キロメートル、中国と4676キロメートルにわたって国境を接している。国土全体がモンゴル高原にあり、平均標高は1580メートルで西高東低。人口263万5200(2007)。人口密度は1平方キロメートル当り1.7人。首都はウランバートルで人口の39%が集中している。かつてソ連に次ぐ古い歴史をもつ社会主義国家であったが、1992年に新憲法を発布し、それまで70年間続けてきた社会主義を放棄して共和制による民主主義国家として生まれ変わった。国名もモンゴル人民共和国からモンゴル国と改め、また国旗や国章も形や意味づけを変えて、新しい国家建設を進めている。国旗は中央の青がモンゴル人の信仰の中心である「永遠の蒼天(そうてん)」を、両側の赤が繁栄と発展を表している。旗棹(はたざお)側の赤地には、民族の団結、国家の独立と主権および幸運を象徴する金色の伝統的紋章「ソヨンボ」を配する。

[鯉渕信一]

自然

最北端地点が北緯52度06分のシャラ峠、最南端が北緯41度35分のオルボグ・ガショーン・オボーで、最東端は東経119度57分のヌムルギン・オボー、最西端は東経87度47分のタブン・ボグド山となっており、北アジアの寒冷気候地帯に位置している。国土全体がモンゴル高原の中にあり、平均標高1580メートルで、最低地のフフ・ノール盆地でも532メートルという高地に位置している。こうした高緯度で標高が高く、また海洋から遠く離れており、かつ東方は大興安嶺(だいこうあんれい)、南方はヒマラヤ山脈、西方はアルタイ山脈、そして北方はサヤン山脈やヤブロノイ山脈などで海洋の影響が遮断されるという地理的条件下にあるため、海洋性気候の影響が極端に少なく、乾燥が激しく、寒暖の差が著しいのを特徴としており、典型的な大陸性亜寒帯気候が支配している。年降水量は全国平均で約200~250ミリメートル、もっとも多いアルハンガイ県でも350ミリメートル程度、少ないゴビ地帯では100ミリメートルに満たない。年降雨日数はゴビ地帯で約30日余、ハンガイ地帯で40~50日であり、1年の300日余が晴天である。冬は長く、寒気は厳しい。もっとも寒い月は1月で、地区別にみると、もっとも寒いウブス県(ウラーンゴム市)で平均マイナス33℃、もっとも暖かいオムノ・ゴビ県(ダランザドガド市)でも平均マイナス15~16℃である。これまで記録された最低気温はマイナス50℃に達している。一方もっとも暑い時期は7月で、ゴビ地帯のサイン・シャンダ市(ドルノ・ゴビ県)が平均23℃、アルタイ市(ゴビ・アルタイ県)が14℃であるが、最高気温は各地で35~38℃を記録している。気温の最高年較差は実に90℃、最高日較差は30℃以上である。この乾燥した気温差の激しい気候がモンゴル高原の独特の植生を生み、また遊牧的牧畜を可能にしている。首都ウランバートルの年間降水量は281.8ミリメートル、平均気温はマイナス1.3℃、最高が16.9℃(7月)、最低がマイナス22.3℃(1月)である。

モンゴルは自然地理上、(1)ゴビ地帯、(2)ヘール・タラ地帯、(3)ハンガイ地帯、(4)アルタイ山岳地帯の4地域に大きく分類される。

(1)は国土の南部一帯を占める。降水量が極端に少なく、夏季には炎熱がはなはだしいため河川は少ない。しかしいわゆる「ゴビ砂漠」の通称でイメージされるような不毛の地ではなく、地下水が豊かで、まだらではあるが草も生えており、人や家畜の生存を妨げることはない。事実、ゴビ地帯は国土の総面積の約20%を占めるが、人口の約10%が居住し、ラクダ、ヤギ、ヒツジを中心に、全家畜頭数の十数%が飼育されている。この地帯には人畜の生存を拒む砂漠や半砂漠も含まれるが、それは国土全体でみて約3%にすぎない。

(2)は中央部から東部一帯の標高600~1100メートルに位置する樹木がほとんどない平原地帯で、密生した草原が広がる。

(3)はハンガイ山脈、ヘンテイ山脈を中心に広がる起伏の多い草原地帯で、森林、湖水が豊かである。降水量もいちばん多く、草丈は高く、もっとも遊牧に適した所といわれる。

(4)は西部のアルタイ山脈(ゴビ・アルタイ、モンゴル・アルタイ)を中心とした山岳地帯で、標高はもっとも高く、最高峰フィッテン山(4374メートル)をはじめ、4000メートル級の山々が連なる。

河川は北氷洋水系(セレンゲ川本流およびセレンゲ川に注ぐエギン、チョロート、イデル、オルホン、トーラ等の諸河川)、太平洋水系(オノン、ヘルレン、ミンジ、ハルハ等の各河川)および外界への出口をもたない内陸水系(ホブド、テス、ザブハン、フングイ、バイドラグ等の諸河川)の3系統に分かれる。また湖は数百あり、最大湖はウブス湖(3350平方キロメートル)、第二がフブスグル湖(2620平方キロメートル)で、500平方キロメートル以上の湖が六つある。ゴビ地帯の低地にある湖には降雨の少ない年には干上がってしまう小さな湖が多い。またモンゴルの湖にはウブス湖やヒャルガス湖など塩湖も多く、とくにゴビ地帯の湖はほとんどが塩湖である。

[鯉渕信一]

歴史

モンゴル高原にもっとも古い統一国家として匈奴(きょうど)が現れたのは紀元前3世紀ごろとされるが、その後この地ではモンゴル系、トルコ系、チベット系など多くの遊牧系民族が興亡を繰り返した。しかし13世紀、チンギス・ハンが出現し、これら遊牧系諸部を統一してモンゴル帝国を建てて以来、モンゴル民族がこの高原の中心民族となり今日に至っている。フビライ・ハンの建てた元朝の最盛期、モンゴル帝国全体の版図(はんと)は、当時知られていた世界の5分の3を占めるという隆盛ぶりであった。しかし元朝崩壊後、モンゴル高原に北帰したモンゴル民族は、内部対立を繰り返して力を弱めていった。

15世紀後半から16世紀中ごろにかけてのダヤン・ハンからアルタン・ハンの時代には、一時、明(みん)朝を脅かすほどに勢力を盛り返したが、これが騎馬民族としての最後の華やかな時代でもあった。17世紀に入ると、中国北方にツングース系の清(しん)朝が興り、この勢力はしだいにモンゴル高原に押し寄せた。1636年に南モンゴル(現中国内モンゴル自治区)が、ついで1669年に北モンゴル(現モンゴル国)が清朝に帰順し、その後1911年の辛亥(しんがい)革命で清朝が倒れるまでの250年近く、モンゴルは清朝の植民地としての地位に甘んじることになる。

1911年の辛亥革命で清朝が倒れたのを機に、モンゴルは帝政ロシアの支援を得て独立を宣言し、第8代ボグド・ゲゲン(ジェプツンダンバ活仏)が帝位についた。これを第一次独立宣言という。しかし中国(中華民国)の強い反対にあい、ロシア・中国間の覚書などによって「独立」は「自治」へと後退させられていった。さらにロシアに十月革命が起こると、その混乱に乗じた中国がモンゴル支配を強め、1919年には中国大総統令によって「自治」さえも撤廃させられた。こうした状況下で十月革命の影響を受けた下級役人や知識人らがスフバートルらを中心に反中国、民族解放、封建制度打破などを目標に人民党(のち人民革命党と改称)を結成し(1920年6月)、さらに1921年3月には臨時革命政府を樹立し、革命軍を組織してコミンテルンやソ連赤軍の支援を得て中国軍を駆逐した。そしてさらに、モンゴルに侵入していたロシア白衛軍をも追放してウランバートルを解放し、1921年7月11日には新政府を樹立した。この7月11日は革命記念日としてモンゴルの国慶日となっている。新政府は最初第8代ボグド・ゲゲンを元首としたが、1924年にボグド・ゲゲンが死去すると、社会主義を目ざす新憲法を発布し、活仏による君主制を廃して共和政体に改めた。以後、モンゴルは1992年2月の新憲法発布まで、社会主義国家としての道を歩んできた。

社会主義体制下の約70年間、モンゴルの国家建設の歩みはけっして平坦(へいたん)なものではなかった。1930年代初め、聖俗封建勢力の徹底排除や牧畜の集団化の強行に対して各地で反乱が頻発した。1930年代後半にはソ連のスターリン政治の影響もあって「反革命分子追放」の名の下に大量粛清が行われた。また第二次世界大戦終結までは日本の大陸進出、満州国建国などによって東南部国境地帯が脅威にさらされ、国家建設よりも国防に全力を集中せざるをえなかった。1939年にモンゴル東部国境で日本との間に起こったノモンハン事件(ハルハ川戦争)などは、こうした建国期の苦渋の象徴でもある。

国の内外が落ち着きをみせ、計画経済を導入することができるようになるのは、ようやく1948年からである。1949年に中華人民共和国が誕生し、1950年代に入ると中ソが蜜月時代を迎え、モンゴル・中国間にも友好的な関係が開かれた。モンゴルが国際的認知を受けるのもこのころからである。1940年代末から1950年代に入ると社会主義諸国、1960年代に入ると非同盟諸国を中心にモンゴル承認が相次ぎ、1961年には国連加盟が実現して国際的地位を確立するに至る。中ソの蜜月時代、モンゴルは中ソ両国の支援を受けて、本格的な国家建設の時代に入った。しかしその時代は約10年で幕を閉じる。中ソ対立が起こると、モンゴルはソ連側に立って中国との関係を冷却化させた。そして1962年にはCOMECON(コメコン)(経済相互援助会議)に加盟し、以後、ソ連・コメコン体制の崩壊する1990年代初めまで、それらの支援を得ながら国家建設を進めてきた。

1980年代末からのソ連・東欧諸国の激変を受けて、1989年末にはモンゴルにも民主化の波が押し寄せた。1990年5月には憲法を改正して多党制を導入、1992年2月には社会主義イデオロギーを放棄した新憲法を発布し、国名、国旗、国章も変えて民主主義と市場経済の原理による国家建設を目ざすこととなった。以後、新憲法下で五度の国政選挙と大統領選挙を経て民主主義は定着し、市場経済への移行が進められている。

[鯉渕信一]

政治

革命以降、モンゴルの政治は社会主義憲法の一党独裁体制の下、人民革命党の主導で進められてきた。そしてその目ざす方向は、社会の発展段階にそって発布された3次にわたる憲法に明示された。第一次憲法は1924年に制定され、まず非資本主義的発展の第一段階として封建制度の一掃、政教分離の確立などが目標となった。1940年の第二次憲法では社会主義の基盤づくりが、そして1960年の第三次憲法では社会主義の完成が目ざされ、これを基礎に1990年代には共産主義社会建設に突入するのだと規定された。しかし皮肉にも、その共産主義社会建設の入口となるべき1990年代に入って、社会主義イデオロギーの放棄という事態を迎えることになるのである。

[鯉渕信一]

民主化運動

1990年以降の数年間に、モンゴルの政治は70年間依拠してきた社会主義から議会制民主主義、市場経済へと思い切った転換を図った。またソ連への全面的依存体質からの脱却も実現した。しかもこれらの転換は流血の惨事もなく、政治的逮捕者もなく、法と選挙の民主的手法によるものという評価できるものであった。

ソ連のペレストロイカ(再建)などの影響を受けつつ、「シネチレル」(刷新)とよばれる経済、社会改革が開始されたのは、1986年5月の第19回人民革命党大会であった。長い経済の低迷、社会の閉塞(へいそく)状態の打破が目標であった。経済面では独立採算方式、政治面では党内民主化の拡大などで活性化を図ろうとした。しかし改革は容易に進まず、1988年には第5回党中央委員会総会で党自身が憲法改正を含む政治改革を提起するに至った。党の「指導性」維持が前提の改革提唱ではあったが、これを機に国民の政治改革への関心が急速に高まった。そして1989年12月、知識人、青年層を中心とする「民主同盟」の呼びかけによって、300人余の小さな民主化集会が催された。以降、この運動は日を追うごとに大きなうねりとなり、要求も先鋭化していった。またこの運動は一方で民族主義的色彩を濃くしていった。この民族主義運動は、社会主義時代に失われた民族のアイデンティティーの復活とモンゴルの政治、経済、社会に対するソ連の影響力の排除を目ざした。このようにモンゴルの民主化運動は、国内の政治的民主化と「ソ連離れ」をてこにした民族主義運動が両輪となって展開していった。

1990年2月には民主同盟が初の野党「民主党」を創設し、多党制の導入、自由選挙の実施、官僚主義・特権の廃止、ソ連一辺倒の見直し等々、さまざまな要求を突きつけた。新たな政党も次々と結成された。これに対して党・政府側は弾圧という手段をとらず、それらの要求を大筋で受け入れ、あるいは先取りする形で次々と実行していった。たとえば1990年5月には人民大会議(国会)が多党制、大統領制、議会二院制導入などを骨子とした憲法改正を可決し、7月には外国の選挙監視団立会いの下で選挙を実施した。同年3月にはモンゴル駐留ソ連軍の全面撤退を合意に持ち込むなど、ソ連との関係の見直しも進めた。選挙は与党・人民革命党側が圧勝して終わったが、与党は各野党を取り込んで挙国一致政府ともいうべき連立政府を樹立した。連立政権の樹立によって、政治情勢はいちおうの安定が確保され、政治の焦点は新しい社会、経済体制の確立に向けた法の整備、市場経済の本格的な導入に向けられた。しかし1990年の改正憲法は国家理念として社会主義を残したままであった。また二院制議会は旧体制との妥協の産物でもあり、議員定数も両院あわせて480議席と人口230万人の国家としては規模が大きかった。その後、市場経済への移行、ソ連離れ、西側社会との関係の緊密化がより進むなかで、社会主義からの決別、迅速な国家意志の確定などの必要性が高まり、ついに1992年2月の社会主義放棄という新憲法発布に至るのである。

[鯉渕信一]

憲法と政治機構

現行憲法は1991年11月11日に人民大会議に草案が上程され、1992年1月13日に採択、2月12日施行された。同憲法は6章70条からなり、前文で独立および主権の強化、人権、自由、正義と民族団結の尊重、国家体制と歴史、文化伝統の継承、民主主義社会の構築・発展などをうたっている。全体の構成は、第1章はモンゴル国の主権、第2章は人権と自由、第3章は国家体制(国家大会議、大統領、政府、司法権)、第4章は地方行政、第5章は憲法裁判所、第6章は憲法の修正となっている。

国家大会議は国権の最高機関で、唯一の立法機関でもある。議員定数76名、任期4年、議員資格は25歳以上のモンゴル国民となっている。定例議会は半年に1回召集され、会期は各75日以上、首相および国務大臣などの任免、国の内外政策の基本方針策定、政府の活動計画、予算案および執行報告などの承認、宣戦の布告・解除等々を行う。また国家大会議は、その活動分野にそって常任委員会を設置することになっている。

大統領は国家元首で国民統合の象徴と位置づけられ、任期4年で45歳以上の、過去5年以上モンゴルに居住したモンゴル国民から選出される。大統領選挙は、まず国家大会議に議席を有する政党(単独あるいは共同)が各1名を立候補させ、その立候補者について選挙を行う。3選は禁止。大統領の重要な権限として国家大会議の採択した法律、決定に対しての拒否権行使がある。ただし議員の3分の2がその拒否権の受け入れを拒否すれば大統領の拒否権は無効となる。

政府は国家行政の最高機関で、首相、国務大臣で構成される。首相は政府の構成および構成員、またそれらの変更について、大統領と協議のうえ、国家大会議に提案する。首相は政府活動を指揮し、国家大会議に対して法律施行の責任を負う。政府の権限の任期は4年で、首相または閣僚の過半数が辞任した場合、政府は総辞職する。

2005年の大統領選挙では、人民革命党党首・首相を務めたナムバル・エンフバヤルが当選して大統領に就任。2008年の第5回総選挙で国家大会議議員の過半数を占めた人民革命党党首のサンジャー・バヤルが組閣し首相を務めている。

モンゴルは行政上、21のアイマク(県)と首都(ウランバートル)に分かれ、アイマクはさらにソム(郡)に、ソムはバグ(郷)に、首都はドゥーレグ(区)に、ドゥーレグはホロー(街)にそれぞれ区分される。地方議会は4年の任期をもって選出されるが、地方行政の各単位の首長は、当該地方議会の推薦を受けて上級行政単位の首長が任命する。すなわちアイマクと首都の知事は首相が、ソムとドゥーレグの長はアイマクおよび首都の知事が、バグとホローの長はソムおよびドゥーレグの長が、それぞれ任命する(拒否権も有する)仕組みである。

[鯉渕信一]

外交・軍事

モンゴルは社会主義時代、ソ連一辺倒ともいうべき外交政策をとってきた。ソ連との友好関係を柱に国の独立と安全を確保し、かつ社会主義イデオロギーを世界に拡大させることを外交の目標としてきた。したがって、「プロレタリア国際主義」の名の下に、自国の利益を追求するよりもソ連を中心とした社会主義友好諸国との団結が優先されてきた。

しかし1990年代の民主化以降、とりわけ1992年の新憲法発布以後は社会主義イデオロギーとソ連一辺倒の政治から脱却し、国際社会での普遍的な理念に基づく外交を展開することとなった。これによって外交の幅が飛躍的に拡大すると同時に、それまでソ連に守られてきた国家の安全を多面的外交によって確保するようになった。1994年6月に国家大会議が「安全と対外政策基本方針」なる文書を採択したが、そこでは軍事同盟に参加せず、領土・領空を敵対する目的では他国に使用させず、外国の軍隊、兵器、とりわけ核兵器およびその他の大量殺戮(さつりく)兵器を領土内に設置しないという基本方針を明示した。そして中国・ロシアという両隣国との間に等距離で友好的かつ対等な関係を拡大することを第一義的目標とし、第二にアメリカ、日本、ドイツなど先進国との関係拡大をあげた。そして1993年1月にはロシアとの間に、1994年4月には中国との間にそれぞれ友好協力条約を締結したのをはじめ、キルギス、カザフスタンなどの近隣諸国やインドなどとも友好条約を結び、また欧米諸国、日本などとの関係強化を図った。

軍事面では1986年当時、ソ連軍が約6個師団駐留していたが、ペレストロイカ開始以降の中ソ和解の流れを受けて、1992年に完全撤収した。そして前述の国家大会議の文書の中で「軍事ドクトリン」を採択し、①専守防衛に関する憲法の原則に立脚、②モンゴル領土の非核地帯化、核実験の禁止、核不拡散条約の順守、③大量殺戮兵器の製造、貯蔵、使用の禁止、④ロシア、中国との友好協力と軍事的信頼関係の確立、および国連軍、国際軍事機関、その他の影響ある諸国との軍事交流関係の構築等々を明示した。そしてロシア、中国、アメリカなどと、新たに軍事交流を進めている。現在、正規軍は陸軍7500人、空軍800人を含む9100人、予備役は約14万人である。国民は1年間の兵役義務をもつ(男子満18歳~28歳)。

[鯉渕信一]

経済・産業

モンゴルは建国以来、ソ連型の社会主義計画経済を指針とし、またソ連に全面的に依存して国家建設を進めてきた。1948年から開始された五か年計画は、1958~1960年の三か年計画を挟んで第八次まで策定・実行された。第一次、第二次計画期の約10年間はモンゴル経済の基盤である牧畜の集団化に力が注がれた。そして1959年には牧畜民の99.6%が354のネグデル(農牧畜業協同組合)に編入されたとして、その集団化の完了が宣言された。第三次計画期(1961~65)からは農業部門の振興が主要テーマとなり、未開拓地の開墾が進み、ソ連型の国営農場が各地に設けられた。またこの時期にはモンゴルを「農牧畜‐工業国家」から「工業‐農牧畜国家」に移行させるという長期目標が設定され、工業都市ダルハンが建設されるなど、工業化にも力が注がれた。第五次計画期(1971~75)に入ると、地下資源開発が盛んに進められた。とくに1983年に完成したエルデネトの銅とモリブデンの採・選鉱コンビナートは世界有数の規模を誇り、モンゴルの経済構造を変えるほどの事業であった。しかし計画経済を進めてはきたが、内実は他の社会主義諸国と同様に生産は非効率的であり、製品やサービス、労働の質は劣悪で、経済基盤である家畜も増えず、国民の生活水準はいっこうに改善されなかった。経済が低迷し、社会は活力を失っていった。こうした経済停滞を打破すべく改革推進が打ち出されたのは1986年5月の第19回人民革命党大会であった。ソ連のペレストロイカに範をとって、「国有企業活動法」や「個人営業活動法」(1988)などを採択し、企業の開放度と独立採算性を高めることで「質と効率」の向上を図り、経済を活性化しようとしたのである。しかしまだまだ制約が多く、成果はほとんど得られなかった。

1990年代に入ると、民主化運動と並行して、経済面では市場経済化への動きが強まった。1991年1月に発表された政府の「市場経済移行に伴う若干の措置」による価格の自由化措置を機に、市場経済化への動きが急展開し、同年5月には「国有財産民営化法」の制定、1993年5月には外国為替の完全自由化にまで至った。また市場経済移行にあわせて企業法、銀行法、労働法、税法、破産法等々、次々と新法がつくられていった。国有財産民営化法は、全国民に一律1万トゥグリグ(Tug)分の資本の投下権利書である「バウチャー」を配付し、それを媒介に国有企業や家畜などを私有化することを目的としたもので、中小企業は競売方式で、大企業は株券購入などの方法で、それぞれ国民に国有財産を引き取ってもらうというもの(当面、全国有財産の44%に相当)である。1995年には軽工業、サービス業、農牧畜業、建設業、運輸業などの私有化はほぼ完了し、株式会社484、有限会社1843、協同組合1968、個人事業者849の経済単位が新たに誕生し、そしてこれらが国内総生産(GDP)の60%余を生産するに至った。そして同年8月には本格的な証券市場も開設された。

このように市場経済への移行の枠組みづくり、国有財産の民営化などはいちおうの進展をみせたが、逆に1991年以降、モンゴル経済は急激な落ち込みを示した。国民に市場経済の理解がないなかで、またインフラ(基盤)整備もないまま急激な変化を求めたために、大きな混乱をもたらした。加えて圧倒的に依存していたソ連・コメコンの崩壊、対ロシア関係の縮小が経済混乱に決定的打撃を与えた。生産は軒並み急落し、1991年には国民総生産(GNP)は対前年比でマイナス9.9%、1992年はマイナス7.6%、工業総生産は1991年にマイナス12.8%、1992年にマイナス14.9%、1993年にマイナス12.9%、インフレ率は1992年に年325.5%を記録した。民営化された企業の倒産が相次ぎ、失業者が急増した。こうした危機的経済を支援すべく、1991年9月には日米欧の先進諸国、IMF(国際通貨基金)、世界銀行、アジア開発銀行などが中心となって第1回モンゴル支援国会合が開催され、1億5000万ドルの支援が行われた。支援国会合はその後も毎年開催され、2億~3億ドルの支援が続けられた。第1回会合での支援は緊急援助的意味合いの濃いものであったが、第2回目以降は体制移行支援、インフラ整備、社会部門支援など中長期的支援に変わっていき、モンゴル経済を土台から支えた。こうした国際的支援もあって、モンゴル経済は1994年ごろから国内総生産がプラスに転じ、2007年には国内総生産(GDP)は2兆8915億ドル、1人当り国内総生産は1288ドルとなり、経済成長率は9.9%に達した。貿易総額は41億1930万ドルで、輸出が19億4920万ドル、輸入が21億7010万ドルである。貿易収支は、2006年は輸出超過であったが、2007年は輸入超過となっている。1992年に325.5%を記録したインフレ率は、2005年8.9%、2006年には5.1%と落ち着いてきたが、2007年は15.1%と急上昇している。

主要輸出品目は銅精鉱、モリブデン精鉱、蛍石などの鉱物資源、皮革、羊毛、カシミヤなどの牧畜産品、主要輸入品目は石油製品、自動車、日用雑貨、医薬品などである。主要輸出相手国は中国、カナダ、アメリカ、ロシア、イタリアなど、主要輸入相手国はロシア、中国、日本、韓国、ドイツなどとなっている。1990年代後半から経済成長を遂げてきたが、輸出品目は一次産品に依存しており、製造業の発達が今後の課題といえよう。

ゴビ地帯南部では、埋蔵量51億トンと世界一の規模が見込まれる石炭鉱区や世界第二の規模といわれる銅・金鉱区もみつかっている。

交通は北京―ウランバートル―モスクワを結ぶ鉄道のほか、ウランバートル―フフホト、ウランバートル―イルクーツク、チョイバルサン―エレンツァブ線などがある。国際航路はウランバートルを拠点として大阪、モスクワ、イルクーツク、ウランウデ、アルマ・アタ(アルマトイ)、北京、フフホト、ソウルなどがあり、また地方空港からはボブド―ウルムチ、ウルギー―アルマトイ間の空路などがある。

[鯉渕信一]

社会

民族構成は、ハルハが全体の人口の80%余を占め、その他カザフ人が4%居住する。1960年代初めには中国人2%、ロシア人1%程度がいたが(駐留軍は除く)、1960年代末から急減し、1990年にはその数は微々たるものとなった。公用語はモンゴル語。カザフ民族が多い西部のバヤンウルギー県ではカザフ語も公用語となっている。

1989~2000年の人口増加率は1.4%で、1979~1989年に比して約1.1%低下している。2000年(人口237万3493)の男女構成は男が49.6%、女が50.4%、また年齢構成は0~19歳までが全人口の46.8%、0~34歳までが73.8%を占めていた。首都ウランバートルの人口は約103万人(2007)で総人口の約39%が集まり、ダルハン、エルデネトなどの都市人口も増加の一途で極端な人口の都市集中になっている。

2005年の労働人口(15歳以上)は96万8300人で、そのうち農業(農牧畜業)が38万6200人と約40%を占め、流通(卸・小売業など)15%、製造業4.7%、建設業5%、輸送・倉庫・通信4.4%、鉱業4%などとなっている。

社会主義時代はその社会体制上から失業問題もなく、貧困層も生まれず、社会保障、福祉、教育制度もそれなりに機能してきた。遊牧社会を抱えつつも、識字率はほぼ100%を維持してきた。しかし社会主義の崩壊、市場経済への移行という体制および価値観の大転換と国家財政難のなかで、これらは大きな困難に直面した。これまでは一律無料で行われてきた医療や教育は一部有料制が導入され、また年金や福祉も高いインフレのなかで十分な機能を果たしていなかった。教育は新体制下でも義務教育は無料ということになっているがさまざまな面で負担は増えており、またこれまで全員に支給されていた高等教育の奨学金制度は廃止され、授業料も有料となった。しかし移行期の混乱はあるが、これまでになかった社会保障制度が生まれ、私立の大学や専門学校が次々と創設されるなど、新しい社会が創出されている。

[鯉渕信一]

文化

首都ウランバートルではトロリーバスが行き交い、ビルには集中暖房が引かれ、家にはカラーテレビが普及し、ビジネスマンが携帯電話を持ち歩く。日本などと変わらない都市生活がそこにはある。だが草原に一歩出ると昔ながらの家畜を追いながら移動する遊牧民の世界がある。現代モンゴルはこのように都市生活と伝統的な遊牧社会とが併存している。また一見遊牧とはかけ離れた世界にみえる都市も、その基層には遊牧文化が深く息づいている。

モンゴル民族は古来、遊牧を生業としてきた。遊牧は多数の家畜を、しかも移動しながら飼育することで成り立つものであるから、定着型の農耕社会とはきわめて異質の文化をはぐくんできた。移動が前提なので簡便さが重要な価値基準となる。衣食住は徹底してシンプル。家は組立てが簡単なフェルトを覆ったゲル(パオ)という移動式住居。食事は肉、乳製品、小麦粉が基本材料、味つけは塩だけで野菜も香辛料も使わない。衣服も実に無駄なく単純化されている。身幅が広く、裾(すそ)が長く、寝具がわりにさえなる。遊牧生活のため、文字文化はあまり普及しなかったが、一方で世界に誇る独自の口承文芸を発展させた。言語の面でも、牧畜や家畜に関する豊かな語彙(ごい)体系をもっており、たとえば馬の毛色に対することばは200種以上に分類される。土地の所有観念なども日本とは異質である。移動するから土地を柵(さく)で囲うこともなく、人々は土地を私有しようとは考えない。また人々は厳しい自然と対峙(たいじ)するのではなく、それを崇(あが)めながら生活してきた。そのもっとも畏敬すべき自然は「天」で、その天崇拝の世界観は16世紀末以来チベット仏教(ラマ教)が隅々にまで普及したあとも、また社会主義時代の宗教弾圧のなかでも、人々の信仰の奥深い部分で根強く生き続けてきた。そして、天崇拝もチベット仏教も、1990年代の民主化と同時に急速に復活した。

こうした遊牧の基層文化は、今も儀礼などの習俗や音楽、絵画、文学、舞踏などの芸術分野、あるいはスポーツなどに残りモンゴル文化を特徴づけている。たとえば草原を30キロメートル疾駆する子供競馬、土俵のない草原の相撲(すもう)、遠距離の標的を射る弓競技は国慶日の最大の呼び物だが、まさに遊牧民のスポーツである。棹(さお)先に馬の頭が彫刻され弦と弓が馬毛でできた馬頭琴という二弦楽器やオルティン・ドー(長唄)、1人で二つの声を出すホーミーという唱法などには遊牧民の心が響く。また口承文芸の伝統は現代の詩や小説に引き継がれている。

[鯉渕信一]

日本との関係

日本とモンゴルの関係は有史以前の交流(いわゆる「騎馬民族征服王朝」説や日本語とモンゴル語の同祖説など)はさておき、歴史時代に入ってからの接触は鎌倉時代の「元寇(げんこう)の役」程度で、まったくの没交渉であった。ようやく近代に入って、とくに日露戦争後の日本の大陸進出によって、さまざまな関係が生じることとなった。近代以降の両国関係は、大きく四つの時期に分けて考えることができる。第一段階は、モンゴル独立前後から第二次世界大戦終了までの時期である。これは日本の大陸政策がモンゴルの内外情勢にさまざまな形で脅威として影響を与え、両国が敵対的な関係にあった時期で、1939年の「ノモンハン事件」(ハルハ川戦争)に象徴される。第二段階は大戦終結後から外交関係の樹立(1972)までの期間で、民間レベルの交流がほそぼそとあっただけの疎遠な時期である。第三段階は外交関係の樹立からモンゴルの民主化運動の時期までで、日本の経済協力によってカシミヤ工場が建設され、教師や学生の相互交換などの文化交流が進むなど、緩慢ではあった関係拡大の基礎づくりがなされた。そして第四段階はモンゴルの民主化以降、日本がモンゴルへの最大支援国として、その発展に大きくかかわることになった1990年以後の日本・モンゴル新時代ともいえる現在の時期である。

モンゴルは1987年ごろから外交面でも刷新を進めたが、その刷新外交の重要な対象国が日本であった。1987年に外相ドゥゲルスレンが初訪日し、続いて1990年2月には首相ソドノムが訪日して日本を「第二のパートナー」とよび、日本への強い期待を表明した。こうしたモンゴルの期待にこたえて、1991年8月に当時の首相海部俊樹(かいふとしき)が、日本はもとより西側首脳として初めて、モンゴルを訪問した。海部はモンゴル訪問前のロンドン・サミットで政治・経済体制の転換で苦しむモンゴルに対する国際的支援の意義と必要性を訴えた。またモンゴル訪問時にはさまざまな援助を約束したほか、東京でのモンゴル支援国会合の開催を打ち出し、同年9月には日本のイニシアチブで東京で第1回会合を開催した。以後、同会合はほぼ年1回のペースで開催されており、モンゴルの経済開発を支えている。日本は1997年まで世界銀行とともに同会の共同議長を務めるなど、支援の中心にあり、支援額も全体のほぼ3分の1を負担する最大の支援国となった。1996年には、日本・モンゴル両国の間で「総合的パートナーシップ」が掲げられ、2007年のエンフバヤル大統領訪日の際に「今後10年間の日本・モンゴル基本行動計画」が策定された。日本の対モンゴルODA(政府開発援助)は2005年度までの累計で有償391億0700万円、無償746億9500万円、技術協力262億6900万円となっている。政治・経済面での進展にあわせて、民間レベルの交流も活発化して、1990年以降、夏季のみのチャーター便として新潟―ウランバートル間に数便の飛行機が飛んでいただけであったのが、1997年からは関西空港―ウランバートル間に週2便の定期便が就航、2002年にはこれにかわって成田―ウランバートル間に定期便が就航するようになった。

日本とモンゴルの総貿易額は1億5530万ドル(2007)で、モンゴルの日本への輸出額は1510万ドル、輸入額は1億4020万ドルと、モンゴルの大幅な輸入超過となっている。モンゴルの日本へのおもな輸出品目は繊維・繊維製品、銅などで、輸入品目は乗用車、トラックなどの自動車、一般機械、建設・鉱業用機械などである。

モンゴルに支店を開設している日系企業は8社、現地法人化した日系企業は227社(2008)となっている。

日本国内に在住するモンゴル人は3732人(2007年末現在)。また、モンゴル相撲(ずもう)の盛んなモンゴルは日本の大相撲においても強い力士を輩出し、2008年9月の時点では33人の力士が在籍、2009年初場所(1月)には2横綱1大関を含む8人の力士が前頭(まえがしら)以上の階級である幕内を占めた。

[鯉渕信一]

『坂本是忠著『モンゴルの政治と経済』(1969・アジア経済研究所)』▽『吉田実著『モンゴル発見』(1979・青林書院)』▽『田中克彦著『草原と革命』(1984・恒文社)』▽『小貫雅男著『遊牧社会の現代』(1985・青木書店)』▽『マイダル著、加藤九祚訳『草原の国モンゴル』(1988・新潮選書)』▽『小沢重男・鯉渕信一著『モンゴルという国』(1992・読売新聞社)』▽『小長谷有紀著『モンゴル風物誌』(1992・東京書籍)』▽『小長谷有紀著『モンゴルの二十世紀』(2004・中央公論新社)』▽『鯉渕信一著『騎馬民族の心』(1992・NHKブックス)』▽『鯉渕信一著『アジア動向年報・モンゴル編(各年)』(アジア経済研究所)』▽『Ts・バトバヤル著、芦村京・田中克彦訳『モンゴル現代史』(2002・明石書店)』▽『南部弾正著『モンゴル潮流』(2008・幻冬舎ルネッサンス)』▽『磯野富士子著『モンゴル革命』(中公新書)』▽『司馬遼太郎著『草原の記』(新潮文庫)』

モンゴル(民族)

もんごる

Mongolians

12~13世紀にチンギス・ハンに率いられてアジアからヨーロッパにまたがる一大帝国を築いた遊牧民族。中国での漢字表記では蒙古族(もうこぞく)。狭義にはモンゴル国(外モンゴル)の人口の大多数を占めるハルハと中国、内モンゴル自治区に居住するチャハルをさすが、広義にはロシア領バイカル湖周辺のブリヤート、ボルガ川下流域のカルムイク、モンゴル国内に居住する若干の少数民族(デルベト、バイト、ザフチン、オリョト、トルグートなど)、さらに中国のトンシャン(東郷族)、ダフール(達斡爾族)、トゥ(土族)、ボウナン(保安族)なども含まれる。人口はモンゴル国に約182万(1996)、中国内モンゴル自治区に約480万(1990)である。体型的には典型的なモンゴロイドで、平坦(へいたん)な顔つき、目に厚い蒙古ひだがあるのが特徴的で、四肢は短いが、体つきは全体的に頑健である。

彼らの居住地であるモンゴル高原からゴビ砂漠にかけての地域には、かつて匈奴(きょうど)、鮮卑(せんぴ)、柔然、ウイグルなどの遊牧騎馬民族が活躍し、モンゴルの祖先とおぼしき人々は唐代に「蒙兀(もうこつ)」などの名で初めて登場する。彼らの民族としての基盤が確立されるのは、チンギス・ハンによってタイチウト、ナイマン、ケレイト、メルキットなどの諸部族が統合されてからである。大帝国の成立によって、モンゴルは中央アジア、西アジア、ヨーロッパ各地に広がったが、その多くは地元の諸民族に同化、吸収されてしまった。帝国の崩壊後もモンゴルは現在の内・外モンゴルから新疆(しんきょう/シンチヤン)にかけての地域で勢力を保ったが、東西に分裂し、最後は満洲族の清(しん)朝に併合された。1921年にソ連の援助で外モンゴルは独立を達成したが、内モンゴルは中国領にとどまり、また、ブリヤートが近接しながらもロシア領内にいるなど、現在モンゴル諸民族は三つの国家に分かれ住んでいる。

モンゴルの文化は典型的な遊牧文化で、その主生業はいわゆる五畜の飼育である。家畜群の主体はヒツジ、ウマ、ヤギ、ウシであるが、ゴビなどの乾燥地帯ではラクダが多く、山岳地帯ではヤクも飼われる。彼らの生活はこれらの家畜に全面的に依存しているが、殺して肉にすることはまれで、食糧としては乳を搾り、乳製品を主食とする。その技術はよく発達し、種類も多い。衣類もヒツジやラクダの毛で毛織物をつくる。また、それらの毛を圧縮してフェルトをつくり、独特の天幕であるゲル(パオ)の覆いとする。遊牧する際の単位は父系の大家族であるが、かつてはそれが地域的、血縁的に統合されて、貴族や寺院の支配を受けていた。

モンゴルは従来シャマニズム(シャーマニズム)的な信仰をもっていたが、16~17世紀にチベット仏教が導入されて以来、清朝の奨励策も重なって、チベット仏教が非常によく普及した。寺院では仏典の翻訳や年代記の編纂(へんさん)などが盛んに行われたが、政治勢力と密着したため、清朝末期にはその腐敗堕落が頂点に達していた。内・外モンゴルとも革命後寺院に対して抑圧政策をとったため、いまは昔日のおもかげはまったくないが、チャム(跳舞)など伝統芸能や行事にはよく残されているものもある。

現在はスポーツ化しているが、相撲(すもう)、馬術、弓術などはなお盛んで、かつての騎馬戦士を彷彿(ほうふつ)とさせる。

[佐々木史郎]

『吉田実著『モンゴル』(1980・古今書院)』▽『都竹武年雄著『蒙古高原の遊牧』(1981・古今書院)』▽『小長谷有紀著『モンゴルの春』(1991・河出書房新社)』▽『小長谷有紀著『モンゴル草原の生活世界』(1996・朝日新聞社)』

改訂新版 世界大百科事典 「モンゴル」の意味・わかりやすい解説

モンゴル (モンゴル)

Mongolia

基本情報

正式名称=モンゴル国Mongol Ulus

面積=156万4100km2

人口(2011)=281万人

首都=ウランバートルUlaan-baatar(日本との時差=-2時間)

主要言語=モンゴル語(ハルハ方言)

通貨=トゥグルクTöglög

アジア大陸東北部に位置する,モンゴル人による国家。1924年より90年までは,モンゴル人民共和国といった。〈モンゴル〉というと,地理的ないしは民族的名称として,中華人民共和国の内モンゴルなども含める場合があるので,日本では,国家名としては区別して〈モンゴル国〉と表記することもある。範囲は北緯41°32′~52°15′,東経87°47′~119°54′に及ぶ。北はロシア連邦,南は中華人民共和国と接する。民族構成はモンゴル系のハルハ族が大多数を占め,その他ブリヤート族,ドルベド族などのモンゴル系住民や,トルコ系(カザフ族),ツングース系,漢族系,ロシア系に属する住民もいる。

歴史

17世紀末,清朝がジュンガル部のガルダンを倒して以来,外モンゴルは清の支配下に入った。清朝はモンゴル族が再び連合して清に反抗するのを警戒する一方,モンゴル族を同盟者とみなし固有の社会構造を維持させることに努めた。しかし清は王公領を厳密に設定したため遊牧社会が古来保持していた能動性は阻害され,牧民は王公の強い支配を受けた。また清朝の保護のもと,チベット仏教(ラマ教)勢力は拡大し封建領主化し,モンゴル牧民は王公・仏教僧のはげしい搾取にあった。19世紀になると漢人商人が大量に進出して,モンゴル全域に商業網を張りめぐらした。彼らは金融高利貸資本として活動し,王公・牧民はともにその重圧にあえぐこととなる。

一方,清朝の政治構造もアヘン戦争以降,漢人官僚の勢力が台頭したため変容をとげ,清朝は1906年(光緒32)の官制改革を契機に,従来のモンゴル政策を改め,モンゴル統治機構を再編し,漢人の入植を奨励して開発を推進し,ロシアの南下にも対抗しようとした。このような清の動きは,モンゴル,特に外モンゴル・ハルハ地方の王公,仏教僧の強い反発を招き,従来より存在していた反清運動は一気に高揚した。11年夏には彼らの代表がひそかにロシアへ赴いて援助を要請した。

同年10月辛亥革命により清朝が倒れると,ハルハの王公・仏教僧は独立を宣言,ウルガ(ウランバートル)の活仏ジェブツンダンバ・フトクト(ボグドゲゲン)を皇帝とするボグド・ハーン政府を樹立した。ボグド・ハーン政府は内モンゴルをも含めた大モンゴル国建設をめざしたが,ロシアは当時の国際情勢を考慮し,中国宗主権下で外モンゴルに自治を行わせることで問題を収拾しようとして,まずボグド・ハーン政府と〈露蒙協定〉(1912年11月)を結び,ついで中国との間で〈露中宣言〉(1913年11月),最終段階として関係3国による〈キャフタ協定〉を15年6月に調印した。この協定により,ボグド・ハーン政府は中国宗主権下の外モンゴル自治政権として承認された。ボグド・ハーン政府の抱いた大モンゴル国構想はここで挫折したが,キャフタ協定で認められた領域は今日のモンゴル国領土の原型となった。協定から内モンゴルが除外されたのは当時の国際関係の影響もあるが,内外モンゴルの地域間較差,さらに地域的統合を欠いていた内モンゴルの内部状況とも関係がある。これ以後内モンゴルは外モンゴルと異なった歴史を歩むこととなった。

キャフタ協定でロシアが設定した外モンゴルの自治体制は長続きしなかった。その原因は,この体制を支える帝制ロシアが革命で崩壊したことによる。中国(中華民国)はこの機会に再び外モンゴルに対する主権回復をめざし19年一方的に自治を解消した。モンゴル側はこれに反発し民族解放運動が始まる。当時ロシアは内戦と連合国軍の干渉出兵のさなかにあったが,東部シベリアにいた反ボルシェビキ派のセミョーノフは大モンゴル国構想を掲げモンゴル側に接近を試みた。だがシベリア内戦はしだいに反ボルシェビキ派に不利となり,セミョーノフ配下のウンゲルンは20年10月自己の部隊を率いモンゴルへ侵入し,反革命の拠点としようとした。モンゴルではスヘバートルをはじめとするロシア革命の影響をうけたグループが活動を始めていたが,彼らは一部の旧勢力とも提携しながらソビエトの援助により民族解放・社会変革をめざした。彼らは20年6月〈モンゴル人民党〉を結成,翌21年3月臨時政府を樹立し,モンゴル解放のため軍事行動を開始した。モンゴル軍はソビエト赤軍の支援のもとにウンゲルン軍を破り,21年6月ウルガに入城,活仏を再び元首とするモンゴル人民政府を成立させた。人民政府は同年11月ソビエト政府と〈ソビエト・モンゴル友好協定〉を調印し,唯一の独立合法政権として相互承認した。しかし当時のモンゴルには活仏を頂点とする仏教・王公勢力が存在し,また漢人商人が商業網を押さえていた。モンゴル人民党による国内改造は,まずこれら旧勢力の特権の制限・剝奪による弱体化,国外勢力の追放へと向けられた。24年ジェブツンダンバ・フトクトが死ぬと,人民政府は活仏元首制を廃止し,同年11月国号を〈モンゴル人民共和国〉と改め,〈封建社会〉より〈資本主義社会〉を経ることなく〈社会主義社会〉へと移行する〈非資本主義的発展の道〉を国家路線として採択し,最初の憲法を制定した。

政治

革命後,モンゴル人民党(25年に〈モンゴル人民革命党〉と改称)はまず〈反封建闘争〉を行い,王公・ラマ僧院の財産を没収し,特権を剝奪した。さらに30年の第8回党大会の決定にもとづき,遊牧民の集団化と農民への一部転換,中央消費組合による国内商業独占,反宗教キャンペーンを推進したが,このような急進的〈極左路線〉はモンゴル社会内部に緊張と生産低下をもたらし,32年にいたり段階的社会主義化路線へと変更を余儀なくされた。30年代後半になると,ソビエトにおける〈スターリン粛清〉の影響がおよび,日本の侵略に対する危機感とあいまって,モンゴルでも多くの人々が〈ブルジョア民族主義者〉として粛清された。この過程で権力を握ったのがチョイバルサンであった。40年には憲法が改定され,モンゴルはすでに社会主義建設段階へと移行したことが確認された。しかし当時は第2次大戦勃発前夜であり,本格的な社会主義建設は戦後に始まる。戦後における社会主義国家の増加は,モンゴルの発展の基礎条件となる。52年チョイバルサンが死ぬと,ツェデンバルYu.Tsedenbalがあとをつぎ,58年にいたって彼の指導力は安定したものとなった。60年には憲法が三たび改定され,社会主義国家への移行が達成されたことが明記された。なお84年8月,ツェデンバルのあとを襲ってバトモンフZh.Batmunkh首相が書記長に就任した。

現在のモンゴルにおける政治体制をみると,立法面での最高機関は人民大会(1期5年,通常大会は年1回)で,大会休会中は幹部会(9名で構成)が職務を代行し,その議長(84年12月よりバトモンフが就任)が元首に当たる。行政面の最高機関は閣僚会議で,各省大臣・委員会委員長,アカデミー総裁など約40名で構成される。閣僚会議議長(首相)は84年12月よりソドノムD.Sodnomである。地方行政単位として18のアイマク(県に相当)と首都ウランバートルと工業都市ダルハンおよびエルデネトのホト(特別市に相当)がある。通常各アイマクは20くらいの下位行政単位ソムからなる。司法面では,最高裁判所を頂点とする三審制を採用しているが,政治犯は特別裁判所で審理される。国家機構は,形態としては立法・行政・司法の三権に分かれているものの,権力は人民大会に集中する〈民主集中体制〉をとっている。しかしこの国で実質的に政治指導をしているのは,唯一の政党〈人民革命党〉であり,党員ならびに候補は7万7600名(1982)を数え,党大会はほぼ5年おきに開催される。中央委員会のもとには政治局(局員8名),書記局(局員7名)が置かれ,最も重要な政治方針は政治局が決定している。以上のようにこの国の政治体制はソビエトときわめて類似しているということができる。

国際関係

モンゴル革命直後,前述したように〈ソビエト・モンゴル友好協定〉が結ばれたが,当時ソビエトは中国(中華民国)との関係正常化を模索しており,その立場は微妙であった。1924年,〈中ソ協定〉が締結され,中ソ国交が正常化されたが,ソビエトは中国に対し外モンゴルにおける中国の主権を認め,ソビエト軍の撤退を約束した。これにより,ソビエト外交におけるモンゴルの地位は矛盾したものとなった。しかしソビエトはモンゴルが実質的には中国より切り離された独立国家として存続するよう,モンゴルの社会主義的変革を推進した。これに対し中国がなんら有効な対応をとりえなかったのは,モンゴル側の強い独立への意志と中国国内の政治不安,さらにそれに続く日本の中国侵略に起因する。

31年の満州事変にはじまる東アジア国際情勢の変化は,モンゴルおよびソビエトに日本の侵略に対する危機感を高まらせ,モンゴルはソビエトの対日戦略上の重要な地域となった。36年3月,両国は〈ソビエト・モンゴル相互援助議定書〉に調印,日本の脅威に共同して対処することとなり,翌年ソビエト軍はモンゴルへ進駐した。39年のノモンハン事件において,ソ・モ両軍が日本軍を撃退したことはこの協定によるものである。日本の敗戦に先立つヤルタ協定(1945年2月)ではモンゴルの現状維持がアメリカ,イギリスに認められ,また中ソ友好条約(同年8月)の合意にもとづき,45年10月モンゴルで独立を問う国民投票がおこなわれた。投票では反対が1票もなかったという。その結果,中国も翌年1月モンゴル人民共和国の独立を承認した。一方ソビエトは36年に締結した〈議定書〉を46年2月〈ソビエト・モンゴル友好相互援助条約〉に切り替え,軍事同盟を維持した。

戦後世界においてソビエトの超大国としての存在があり,また東欧,アジアに多数の社会主義国家が出現したことは,モンゴルの国際社会での孤立した立場にあらたな展望を開くものであった。中・モ関係は49年に成立した中華人民共和国とのあらたな関係へと移行する。だが台湾に逃亡した国民党政権は53年にモンゴル独立承認を取り消し,さらにモンゴルの国連加盟,西側諸国との外交関係樹立に妨害を加えた。このことは冷戦・東西緊張の高まりとともに,モンゴルの対外関係拡大の重大な障害となったのである。

49年に始まる中華人民共和国との関係は,少なくとも60年代初頭までは一応平穏であった。50年代後半には,ソビエトのモンゴル援助に対抗するように中国からも経済援助が行われ,さらに62年懸案であった国境問題が中国側の譲歩により解決した。ところが63年中ソ会談決裂以降中ソ対立が顕在化すると,モンゴルがソビエト支持の立場を貫いたため中国は翌年経済援助を打ち切って,派遣労働者の引揚げを断行した。中国で文化大革命が進行すると,中・モ対立は激化の一途をたどるが,ソビエトおよびコメコン諸国(モンゴルは1962年加盟)はこれに対しモンゴル援助を増強し,特にソビエトは66年〈友好相互援助条約〉を改定してモンゴル支援の立場を強く打ち出した。このように60年代後半より70年代まで中・モ関係は中国の政治的変動および中ソ対立のなかできわめて緊張したものとなった。80年代に入り中ソ関係正常化の動きが出てくるなかで,中・モ関係は経済・文化方面でしだいに改善の動きがみられる。だが一方中国の,モンゴル駐在ソビエト軍撤退要求は,モンゴル側を硬化させ,83年にはモンゴル在住中国人追放問題も発生した。中・モ関係は,中ソ関係が大枠では徐々に改善の方向へと進む今日,あらたな展開へと向かうようである。

その他の諸国との外交関係をみると,ほぼ1950年までに東欧諸国および中国・北朝鮮と,50年代半ばより60年代はじめにかけて非同盟アジア諸国と,60年代中期以降アフリカおよび西欧諸国と外交関係を樹立し,61年には待望の国連加盟に成功した。しかしアメリカとの間には依然外交関係はない。日本は戦前ソ連の〈満州国〉承認と引きかえに外交関係の樹立を検討したこともあったが,戦後は暗黙の承認関係にとどまっていた。国交樹立には台湾政権の反対が主に障害となっていたが,ニクソン訪中の翌72年2月,国交樹立に踏み切った。日本のこの決断は70年代以降少しずつみられるようになった自主外交の例としてとりあげられる。

産業,経済

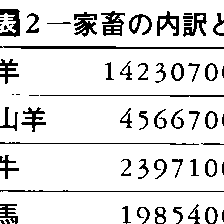

モンゴルにおいて本格的な経済建設が進められたのは第2次大戦以降である。第1次5ヵ年計画(1948-52)において戦時中の家畜の減少の回復が図られ,つづく第2次5ヵ年計画(1953-57)および3ヵ年計画(1958-60)において農牧業の集団化と工業化が推進された。この基礎のうえに61年から第3次5ヵ年計画が始まったが,中ソ対立の激化とともに中国は援助を停止し,一方モンゴルはコメコンに加入し(1962),ソビエト・東欧諸国の援助のもと工業開発をすすめた。60年代に入り急速に開発されたダルハン工業地区は,その好例である。5ヵ年計画は第7次(1981-85)に入って,その主眼は停滞状況にある農牧業の活性化と工業とりわけ軽工業および燃料・エネルギー工業の発展におかれている。現在のモンゴルにおける産業構造は表1のごとくである。モンゴルというと誰しも農牧業を思いうかべるが,その勤労人口の割合に比して,国民所得に占める割合が少ないことは注目に値する。

産業構造をより細かくみると,農牧業総生産の80.8%は牧畜業で,農業は19.2%(耕地面積は70万ha)にすぎず,低い割合である。だが1940年においては,農業の割合が0.4%(2万6000ha)であったことを考えると,農牧業全体に占める農業生産の比重は飛躍的に増大しているといえよう。牧畜業の家畜内訳は表2に示してあるが,人口(約173万)と比較すると,その数の多さに驚かされる(羊の場合,人口1人当り約8頭)。しかし1930年当時の家畜総数(2368万頭)と比べると,ほとんど変わらず,牧畜業が不振であることがうかがえる。農牧業はすでに述べたように社会主義的集団化形態をとっており,組織的にみると,国営農牧場(現在49),農牧業共同組合(ネグデル,255),および機械牧畜ステーションにより構成されている。牧畜業では共同組合による経営が主体であるのに対し,農業は国営農場が中心的役割を果たしている(総耕地面積の79.1%)。農作物としては,小麦,カラス麦,大麦などの穀物(総耕地面積の79.2%)およびいも類がある。穀物については,現在国内自給できる水準へほぼ達している。

工業生産では,織物,縫製,食品,皮革,製材,発電など総じて軽工業に集中している。鉱物資源としては,石炭を中心に銅,鉛,石油などを産出する。このうち,ソビエトとの共同開発によるエルデネトの銅・モリブデン鉱山は世界有数のものといわれる。対外貿易は,1980年度を例とすると,輸出26億9900万ルーブル,輸入3億6700万ルーブル,輸出入ともに98%近くが社会主義諸国(とりわけコメコン諸国とは96%)との交易で占められ,主要な輸出品は,畜産関連製品である。

従来モンゴルというと,われわれは遊牧というイメージにとらわれがちである。しかしこのイメージは今日のモンゴルの実情には必ずしも当てはまらない。牧畜業および関連工業の産業全体に占める比重は低くないものの,近年他の産業分野が拡大している。牧畜業自体もすでに完全に集団化されているのである。そして定住化,都市化の波はモンゴル人の生活様式を変革しつつある。

社会,文化

今日のモンゴル人の生活をみるとき,まず触れなければならないのは人口の都市への集中現象である。現在,いわゆる都市生活者(86万1400,総人口の51%,1981)は農牧地帯生活者(同49%)より多い。これは,60年代以降の工業発展に起因する農牧地帯より都市への人口移動の結果であるが,とりわけ首都ウランバートル(人口43万5400,総人口の約25%,1981)へは過度の集中がみられる。都市生活者の多くはアパートに暮らし,生活の基本的様式は他の国の都市生活者と大差ない。一方農牧地帯では,伝統的遊牧生活様式が維持されている。家畜をつれた移動の動態は地域によって異なるが,一般に4月の中ごろより移動を開始し,6月末より9月の初旬まで夏営地で放牧する。夏の終りとともにまた移動をはじめ11月より4月まで冬営地にいる。もっとも夏営地・冬営地といっても,一ヵ所にとどまるのではなく,家畜と草の関係で移動する。この農牧地帯生活者の移動式住宅がいわゆるゲルgel(包(パオ))であり,畜群の移動とともに生活者も動く。今日では教育の普及にともない子供たちはこの移動に加わらず,学校の寄宿舎で暮らす。都市生活者の生活用式が西欧化されていることはさきに触れたが,ウランバートルのアパート住民でも夏季には郊外でゲルを建てて暮らすこともあり,ここに都市化の進んだモンゴル人の伝統的生活への憧憬を見いだすこともできよう。食事は農耕地域のようにバラエティーがあるわけではないが,羊肉を中心とした肉料理および多種にわたる乳製品に特色がある。

革命以後モンゴルで最も成果をあげた分野は教育である。革命前の識字率はきわめて低かったが,1941年の文字改革(ウイグル文字による旧文字の廃止とキリル文字の採用)もあいまって,文盲は一掃された。また術後委員会が設けられ,学術用語,科学的概念のモンゴル語への置きかえも進められた。84年現在義務教育は8歳から15歳までの8年間であり,内3年間が初等教育である。初等・中等教育は8年制ないしは10年制学校よりなる。義務教育終了者のうち,84%が上級課程ないしは各種専門学校,職業訓練校へ進む。高等教育機関は7校あり,1942年創立のモンゴル国立大学が唯一の総合大学である。研究分野では,科学アカデミー(1921年典籍委員会として設立)があり,特にモンゴルに関する歴史・言語・民族学研究と出版活動は国際的にも高い評価をうけ,モンゴル研究の世界的拠点の一つに数えられる。また農牧省に属する研究機関での牧畜研究も名高い。このほか,文化施設としては,各種博物館,美術館,劇場,オペラハウス等がある。

さまざまな民族楽器により奏でられるモンゴル音楽や民謡は,近年では西洋楽器も取り入れられますます盛んである。文芸では,革命以前においては,歴史的・宗教的題材のものが多かった。歴史物語,英雄物語,チベットからの影響による高僧伝,漢語・チベット語・満州語からの翻訳物などがある一方,牧民のあいだではさまざまの口承文芸が親しまれていた。そのなかには一般牧民の心と生活を歌いあげたものもあった。人々の生活と心情を近代的手法で描写するいわゆる近代文学の成立は革命後のことであり,ソビエトの革命的リアリズムからの影響は見のがせない。また長年にわたり人々のあいだで語りつがれた口承文芸は今でも人々により根づよく支持されている。スポーツでは,毎年8月ナーダムと呼ばれる祭典が開かれ,人々が技を競う。なかでもモンゴル相撲,弓,競馬が人気のあるスポーツである。

モンゴルは,20世紀初頭を転回点として大きな変貌をとげた。王公・ラマ僧の支配に加えさまざまの外部勢力が入り組んだ遅れた遊牧社会から社会主義国家建設への歩みは,世界的にもユニークな体験といえよう。また地理的にも中ソ両大国にはさまれながら,長い歴史的伝統的文化を一方では保ちつつ,新たな変革と革新をめざして今も進みつつある。

執筆者:中見 立夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「モンゴル」の意味・わかりやすい解説

モンゴル

→関連項目経済連携協定|外モンゴル|蒙古

モンゴル[人]【モンゴル】

→関連項目アルタイ語系諸族|蒙古

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「モンゴル」の意味・わかりやすい解説

モンゴル

Mongol

面積 156万4100km2。

人口 338万8000(2021推計)。

首都 ウラーンバートル。

1924~92年はモンゴル人民共和国。アジア大陸の中部,モンゴル高原にある内陸国。北をロシア,他の3方を中国に囲まれる。行政上は 18の州 (アイマク ) と3特別市 (ウラーンバートル,ダルハン,エルデネト) に分かれる。地形は北西部の山地と,南東部の東部モンゴル高原に大別される。国土の平均標高は 1580m。山地は西部国境線沿いのモンゴルアルタイ山脈が 4000m級の高山を連ね,山容も険しいが,北西部のハンガイ山脈,北東部のヘンティー山脈では高度も減じ,山容も穏やかである。東部モンゴル高原は大部分が砂礫土壌の半ステップで,ヤギ,ヒツジ,ラクダが放牧されている。南部の国境沿いには植生のまばらなゴビが広がる。内陸の高原にあるため,大陸性気候で,年降水量は 50~300mm,気温の日較差,年較差がともに大きい。山脈の北斜面は比較的降水量が多く,森林が繁茂している。ハンガイ山脈,ヘンティー山脈ではなだらかな山腹に草原が広がり,ヒツジとウシの放牧が盛ん。北斜面を流れるオルホン川,セレンゲ川 (→セレンガ川 ) 流域ではコムギや飼料作物などが栽培されている。住民の大部分はモンゴル系のハルハ族で,西部や北部には同じモンゴル系のオイラート族やブリヤート族も住む。西端のバヤンウルギー州はチュルク語系のカザフ族が多数を占める。公用語はモンゴル語系のハルハ語。主産業は牧畜と,畜産品加工の軽工業であるが,建設・建材工業,また特に鉱業の発展に力が注がれており,三つの特別市がその中心となっている。鉄道は未発達であるが,自動車道と航空路が首都と州都の間を結んでいる。 (→モンゴル史 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「モンゴル」の解説

モンゴル

Mongol

北はシベリア,南は万里の長城,東は興安嶺,西はアルタイ山脈までで,ゴビ砂漠以北を外モンゴル,以南を内モンゴルと呼んでいる。乾燥した草原地帯のため,その住民は遊牧を営む民族で,トルコ系の鉄勒 (てつろく) ・鮮卑 (せんぴ) ・突厥 (とつけつ) ・ウイグル・キルギス,モンゴル系の匈奴 (きようど) ・柔然 (じゆうぜん) ・契丹 (きつたん) ・モンゴルなどである。13世紀にチンギス=ハンがモンゴル帝国を建設したことから,この名がこの地域一帯に拡大した。明代には東のタタール部と西のオイラート部に分かれて対立・抗争を続け,明朝にも侵入した。清代になるとまず内モンゴルが,ついで外モンゴル(ハルハ部)がこれに服属し,史上初めて中国の支配下にはいった。1911年辛亥革命が起こると,外モンゴルに独立運動が起こり,24年モンゴル人民共和国が成立し,遊牧社会の近代化が開始された。内モンゴルでも中華民国時代に独立の傾向を示し,47年中国共産党の指導下に内モンゴル自治区人民政府が成立した。1949年に中華人民共和国が成立するとこれに参加し,自治区となった。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「モンゴル」の解説

モンゴル

アジア北東部に位置し,ロシア連邦・中国と国境を接する。漢字表記は蒙古。13世紀にはユーラシア大陸を制覇し,モンゴル帝国を建設したが衰退,17世紀に清の統治下に入った。中国は辛亥(しんがい)革命を機に自治を承認したが,1917年のロシア革命,中国による自治権取消しなど混乱のすえ,24年ソ連の援助下にモンゴル人民共和国が成立,世界で2番目の社会主義国となる。日本の満州国建国,大陸侵略に危機感を強めたモンゴルはソ連と相互援助議定書を結び,39年にはソ連とともにノモンハンで日本軍を撃退した。45年8月ソ連の対日宣戦とともにモンゴルも対日宣戦を布告。中国はモンゴルの独立を認めていなかったが,45年の人民投票の結果独立を認め,50年中国とソ連との間にモンゴル独立を承認する協定が締結された。72年日本との国交樹立。88年以降経済改革が始まり,92年新憲法を施行,社会主義から民主主義・市場経済へ移行している。現在の正式国名はモンゴル国。首都ウランバートル。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のモンゴルの言及

【モンゴル族】より

…アルタイ系の民族の一つ。言語学的にモンゴル系の諸言語(モンゴル諸語)を話すか,かつて話していた人々の子孫を指す。その主要な居住地は,モンゴル全域,中華人民共和国の内モンゴル(蒙古)自治区,新疆ウイグル(維吾爾)自治区,ロシア連邦のブリヤート共和国,カルムイク共和国である。…

【遊牧】より

…これら定着農耕的村落や都市民との,畜産物と農産物との交換という,流通上のかかわりを牧畜民がもち始めるとともに,1ヵ所を本拠として定める移牧的,つまりより計画的移動をする牧畜形式が発生したと考えられる。ただしこの地域でも,なお遊牧的生活は残りつづけただけでなく,中央アジアやモンゴル草原に牧畜が展開し,ラクダの家畜化とともに半砂漠が牧畜の適地とみなされ始めると,遊牧民は定着的農耕民と対立し,固有な生活様式,社会組織,支配機構をもつものとして立ち現れてくることになる。 その社会組織の一つの特徴は,父系的親族組織であり,壮年男性を中心とした一種の戦士的集団の形成である。…

※「モンゴル」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...