精選版 日本国語大辞典 「ローマ字」の意味・読み・例文・類語

ローマ‐じ【ローマ字】

- 〘 名詞 〙 ラテン語の文字。ギリシア文字に由来する音素文字で、現在では英語をはじめ、ヨーロッパ・アジアの非常に多くの言語の表記に用いられている。英語では二十六文字であるが、字数・字体などは言語により多少違いがある。日本には一六世紀の末にはいる。ラテン文字。

- [初出の実例]「羅馬字即ち横文字は、二十六字にて」(出典:羅馬字早学び(1885)〈矢田部良吉〉一)

改訂新版 世界大百科事典 「ローマ字」の意味・わかりやすい解説

ローマ字 (ローマじ)

〈横文字〉〈英(文)字〉とも〈アルファベット〉〈ABC〉ともいう。日本以外では〈ラテン文字Latin alphabet〉というのがふつうである。ローマ字はエジプトの象形文字(ヒエログリフ)から発達したともいわれ,例えば,エジプトで

は〈家〉を描いた形で,これが〈家〉を意味するbētという語を表すのに用いられた。ローマ字と同源のセム文字では,

は〈家〉を描いた形で,これが〈家〉を意味するbētという語を表すのに用いられた。ローマ字と同源のセム文字では, ,

, のような形(現代アラビア文字では

のような形(現代アラビア文字では となる)になるが,子音が語の基盤になっているセム語の構造から,この文字はbētの初頭のb音だけを表すようになる。以後,古代ギリシアの

となる)になるが,子音が語の基盤になっているセム語の構造から,この文字はbētの初頭のb音だけを表すようになる。以後,古代ギリシアの などを経て,古代ローマにおいてBの形で安定する。ローマ字と呼ぶ理由はこのことにある。

などを経て,古代ローマにおいてBの形で安定する。ローマ字と呼ぶ理由はこのことにある。

中世のヨーロッパ共通語がラテン語であり,その文字がローマ字であったために,東西ヨーロッパ諸国(ただしロシア,ブルガリアなどを除く)の言語はすべてローマ字による正書法を採用している。その後,大航海時代にスペイン語の文字として中南米やフィリピンに,ポルトガル語の文字として南米やアジアに普及した。日本では,ポルトガルの宣教師たちが日本語をローマ字で書いたのが始まりであり,使徒行伝《サントスの御作業の内抜書》(1591)が今日残っているローマ字書き日本語の最古の文献である。このほか,キリスト教の教義書類,天草版《平家物語》(1592)のような読物,《日葡(につぽ)辞書》(1603-04)のような辞書もローマ字書きである。しかし,これらは宣教師の日本語学習や布教のためのものであった。また,その後,キリシタンの弾圧に伴い,ローマ字が日本人に広く知られるようにはならなかった。日本人にとってローマ字が問題になるのは明治維新以後,すなわち,将来の日本語の文字としてローマ字を採用すべきだという〈ローマ字(国字)論〉が唱えられて以後のことである。

前島密(ひそか)が建白書〈漢字御廃止之議〉(1867)に次ぐ〈興国文廃漢字議〉(1874)において,〈今国字ヲ用フルハ直ニ羅馬(ローマ)字ヲ用フルニ如(し)カズ〉と主張した。日本の近代化に伴う言語改革の運動がここに始まり,以後,ローマ字運動として,主として数学・物理学系の学者たちによって推し進められたが,第2次大戦後,国字改革が進むなかで,小学校にローマ字教育をとり入れることに成功した。しかし,戦後の革新的な熱気がおさまるにつれて,学校教育の場では関心が薄れつつある。一方,一般社会では,国際化が進み,アメリカ文化への接近が高まるのにつれて,一部でローマ字書きが広まりつつある。外国の人名・地名の表記,順番を示す字母として用いられるほかに,NATO(ナトー),PTA,NHK,〇〇KK(株式会社),ウルトラC,B6判のようにローマ字書きが標準表記になった語がある。これは,ローマ字の字母が簡単な形で,漢字仮名交り文のなかで存在を目だたせるのに効果的だからであろう。なお,〈S字形〉〈Uターン〉などローマ字の字形の特徴に基づいて作った語もある。しかし,ローマ字母が漢字仮名交り文のなかに出てくる比率は1.0%(1971年当時の新聞文章の異なり字数で)にとどまる。また,現代のビジネスの世界でローマ字専用または優先の状況が見られる。すなわち,索引,分類にはローマ字が仮名,数字とほぼ同程度に用いられている。例えば,国会図書館関係の大学および公立図書館ではローマ字索引を使っているものが多数であり,新幹線の座席番号は数字とローマ字の組合せによって示されている。テレックスにのる日本語は,国際線だけでなく,国内線でもローマ字書きである。また,裁判所の速記は,1948年以降〈ソクタイプ〉と称するローマ字タイプライターが用いられている。

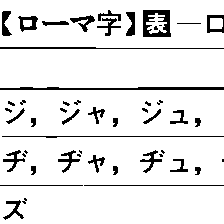

日本語のローマ字書きについては,そのつづりが問題になる。これはローマ字論が唱えられはじめたとき(1880年代)からの懸案だったが,1954年に国として統一的なローマ字つづりが内閣告示として示された。小学校のローマ字教育はこれに従っている。内閣告示には,第1表と第2表とがあって,〈一般に国語を書き表わす場合は〉第1表を用いるが,〈国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り〉第2表を用いてもよいとしている。第1表は,1937年に臨時ローマ字調査会の結論が内閣訓令として出された,いわゆる〈訓令式〉の内容とほぼ同一である。第2表は,〈修正ヘボン式〉ともいわれる〈標準式〉と〈日本式〉のつづりで第1表と異なる部分を抜き出して対照させたものである。これら各式のおもな相違は,ジ(シ),ヂ(チ),ズ(ス),ヅ(ツ)のいわゆる〈四つ仮名〉をめぐる部分に集中している。日本語の音の変化がこの部分に起こったことと,もともとローマ字書きが母語を異にするそれぞれの外国人によって試みられたことのために,つづり方の不統一が生じた。最初に日本語をローマ字で書いたポルトガルの宣教師は,ポルトガル語の正書法で日本語を書き写した。シ,セをxi,xe,ヂをgi,キ,ケをqi,qeと書く。その後,オランダ人は,シをsi,schi,ツをtsoe,tsu,tu,ヤをjaのように書き,書き手による違いがあった。ドイツ人は,シをssi,schi,si,s',ツをtsu,tzu,tu,tsと書いた。フランス人は,シをchi,si,ツをtsou,tsoǔと書いた。英米人によるつづりは,ヘボンの《和英語林集成》(1867)のローマ字が代表する。シをshi,ツをtsu,チをchi,ジをji,ヅをdzu(のち第3版でzuに改める),フをfuと書く。日本の英学の興隆を背景に,〈ヘボン式〉の名で広く普及した。そのヘボン式を修正したものを〈標準式〉という。以上のほかに,蘭学者たちのつづり方があり,これがのちの〈日本式〉に発展する。シ,チ,ジ,ヂをsi,ti,zi,di,ス,ツ,ズ,ヅをsoe,toe,zoe,doeと書く。これはオランダ式とは違うもので,日本語の音韻体系をよく観察して得たつづり方といえる。現行の〈第1表式〉は,この〈日本式〉を修正したもの(すなわち〈訓令式〉)である。〈第1表式〉は,こうした歴史を考えなければ,子音は英語などの音価を基準にし,母音はイタリア語などの音価を基準にしたものといえる。日本語をローマ字で書き表す場合は,多く,仮名を書き写すという姿勢が強く,まだ完全には,語(ことば)を書き表す文字となっていない。〈勉強しよう〉をbenkyou si youなどと書くのは,ローマ字を習いたての子供をはじめワープロのローマ字漢字転換のシステムにも見られる。古くは西周(にしあまね)の《洋字ヲ以テ国語ヲ書スルノ論》(1874)のなかにさえ出てくる。日本人のローマ字によるサインのつづり字も仮名をローマ字に引き写すだけのものが多い。

→アルファベット

執筆者:柴田 武

ローマ字教育

明治以来,教育界では何度かローマ字教育の必要性が叫ばれたが,第2次世界大戦後までは実現しなかった。戦後,アメリカ教育使節団の勧告の中にローマ字採用のすすめがあり,これに基づいて,1947年文部省より〈ローマ字教育実施要項〉〈ローマ字教育の指針〉が出された。同年より義務教育学校でローマ字教育が開始されたが,これを定式化したのは51年改訂の〈学習指導要領・国語科篇〉である。同指導要領ではローマ字は,〈表音文字であり,単音文字であるから,話しことばや書きことばに対する反省を強め,ことばのきまりについての児童の自覚を高めることができる〉〈社会生活の能率と一般国民の文化水準を高めることができる〉〈国際間の理解・親善を深める上に役だつ〉とされ,小・中学校の国語科教育の中にローマ字教育がかなり高い位置づけをもって組み入れられた。また方法的にも文字よりも文を重視するように切りかえられた。58年の学習指導要領の改訂では,ローマ字教育はことばに関する指導事項の中に位置づけられ,小学校4年生20時間,5・6年生各10時間が割り当てられることになった。しかし,すでに50年代から社会の中でのローマ字使用が期待されたほど普及しなかったことが主要な要因となって,その位置づけはしだいに縮小される方向に傾いてきた。そして,68年の学習指導要領改訂では,小学校の第4学年においてのみ,しかも〈ローマ字による日常ふれる簡単な単語の読み書き〉に限定して指導することとなった。77年改訂でもこの方針は踏襲されているが,小学校5,6年でも〈ローマ字を活用して,国語の文法上の理解を深めていくことが必要〉とされているように,最近では,ローマ字教育を国語の音韻構造の理解の教育に利用するという位置づけが一般的になっている。

執筆者:汐見 稔幸

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ローマ字」の意味・わかりやすい解説

ローマ字

ろーまじ

Roman Alphabet

英語式のアルファベットを用いて日本語を表記する場合の文字をいう。ローマ字は、かつてローマ帝国で使用された文字ということからこの名が生じた。しかし、ローマ時代の言語はラテン語であるから、これを表記する文字はラテン文字といわれる。アルファベットの起源は、遠くエジプト文字までさかのぼることができる。

文字には、語の意味を表す表意文字と語の読みを表す表音文字がある。表意文字は漢字やシュメール文字のような表語文字のことで、表音文字には仮名や楔形(くさびがた)文字のような音節文字と、語の読みを表す音声の最小単位を示す音素文字とがある。音素文字としてはギリシア文字、ラテン文字、キリル文字、アラビア文字などがある。ラテン文字はカトリック教の伝道とともに西欧(イギリス、ドイツ、フランス)、北欧(デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、アイスランド)、南欧(スペイン、ポルトガル、イタリア、アルバニア、スロベニア、セルビア)、東欧の一部その他(ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、エストニア、ラトビア、リトアニア)へ広がった。ラテン文字は紀元前後、23文字であったが、中世にJ,U,Wが加わって26文字となった。これらラテン文字は、ラテン語の音素を表すのには便利であるが、ラテン語とは異なる音素体系をもつ言語では文字が不足するため、ラテン文字を組み合わせたり、ラテン文字をすこし変形して用いている。英語のsh、ドイツ語のsch、フランス語のchはいずれも[ʃ]という音を表すために文字を組み合わせたものである。ドイツ語ではö [ø]やü[y]のようにラテン語の母音文字の上にウムラウトの点を打つことにより、ラテン語にない別種の母音を表示している。また、ギリシア文字はギリシア正教の信仰とともにスラブ語圏に入り、ここで変形されて、ロシア語の表記に用いられているキリル文字を生み出した。これは東欧の一部(ブルガリア、クロアチア、北マケドニア共和国)とロシア連邦内の小数民族の言語およびモンゴルのモンゴル語を表すのに使用されている。アラビア文字はイスラム教とともに進展し、アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語、ウイグル語などがこれによっている。しかし、アジアでもラテン文字への切り換えが行われ、トルコ、インドネシア、ベトナムなどがラテン式を採用した。

日本へ入ってきたラテン文字をローマ字とよぶならば、日本でもローマ字はキリスト教により導入された。フランシスコ・ザビエルは1549年(天文18)に日本でキリスト教の布教を始めたが、その後信徒の数が増えてきたので、教義や祈祷(きとう)書の翻訳が盛んになった。ローマ字で表記された現存する最古の文献は、日本語版使徒行伝『諸聖徒の御作業の内抜書(うちぬきがき)』Sanctos no Gosagveo no vchi Nvqigaqi(1591)である。続いて『平家物語』Feiqe no Monogatari(1592)などのキリシタン版ローマ字本が刊行された。いずれもポルトガル語に基づく書き方であった(タ行ta chi tçu te to)。しかし、1613年(慶長18)よりキリシタン弾圧が始まり、以後ローマ字本は姿を消した。江戸幕府第8代将軍吉宗(よしむね)の「洋書解禁」(1720)から幕末にかけてオランダ語の研究が進み、蘭学(らんがく)者はオランダ式ローマ字を用いるようになった(タ行ta ti toe te to)。明治に入り、洋学の興隆からドイツ式ローマ字(タ行ta tsi tsu te to)やフランス式ローマ字(タ行ta tsi tsou te to)が試みられたが、J・C・ヘップバーン(ヘボン)の『和英語林集成』(1867)により英語式ローマ字、いわゆるヘボン式が普及するようになった(タ行ta chi tsu te to)。これに対し、田中館愛橘(たなかだてあいきつ)は日本語の五十音図にあわせた日本式ローマ字(タ行ta ti tu te to)を提唱した(1885)。そこでヘボン式(のちに標準式とよばれる)と日本式の2派の間に激しい対立と競争が生じた。政府も、対外的にローマ字表記の統一が必要となったので、1930年(昭和5)に臨時ローマ字調査会を設置し、論議を重ねた結果、ローマ字のつづり方につき訓令が公布された(1937)。これを訓令式という(タ行ta ti tu te to)。訓令式は日本式をすこし簡略にしたものである。第二次世界大戦後アメリカ軍が駐留し、英語が盛んになったので、1954年(昭和29)英語に都合のよい標準式つづり方をも許容する内閣告示第1号が出された。

日本文を表記するのに、標準式は、英語のアルファベット26文字のうちQ,V,Xを除いた23文字を、訓令式と日本式はC,F,J,Q,V,X以外の20文字を用いる。訓令式と日本式では、子音を表すのに1文字を用い、拗(よう)音は子音字のあとにyを付している(チャ行tya tyu tyo)。標準式ではch, tsのように2文字を組み合わせることがあり、拗音もyをつけないことがある(チャ行cha chu cho)。3方式とも文頭の字は大文字としているが、日本式では名詞も大文字で書き始める。長音を表すのに、訓令式と標準式は文字の上に横棒(ā)をつけ、日本式は山形(â)をつける。はねる音を表すのに、訓令式と日本式はすべてnによるが、標準式はp,b,mの前ではmに変える(散歩sampo、新聞shimbun)。はねる音の次に母音がくる場合、日本式と標準式は’をつける(原因gen'in)が、訓令式は-を挟む(gen-in)。詰まる音は次にたつ子音を重ねて表す(マッチmatti、雑誌zassi)が、標準式はchの前ではtを、shの前ではsを用いる(matchi, zasshi)。

ローマ字表記は、使用する文字の数が少ないので、能率的で表記が容易である。また、外国人に違和感を与えないという利点もある。さらに、分かち書きにより、語の単位を把握し、その文法的機能が理解しやすいという長所もある。しかし日本語は同音異義語が多いので、表音表記の場合はこれを処理する方法を講じなければならない。

[小泉 保]

百科事典マイペディア 「ローマ字」の意味・わかりやすい解説

ローマ字【ローマじ】

→関連項目アラビア文字|アルファベット|ドイツ文字|文字|ラテン語|分かち書き

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ローマ字」の意味・わかりやすい解説

ローマ字

ローマじ

Latin alphabet

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「ローマ字」の解説

ローマ字(ローマじ)

Roman alphabet

古代ローマでラテン語をあらわすのに用いられていたアルファベット。フェニキア文字から発達したギリシア語のアルファベットが起源。現在では英語をはじめ,多くのヨーロッパ言語で用いられる。前1世紀には21字からなり,VとUの区別はなく,YとZはギリシア語から移入された。中世になってからJとWが加わって,現在の26字となった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のローマ字の言及

【国語国字問題】より

…(1)使用する漢字をしだいに減らしていって不便さを少なくしようとするもの。(2)漢字を全廃して,ローマ字,仮名文字または全然新しい文字を使うようにしようとするもの。漢字

[漢字節減の方向]

漢字は多くの不便の点があるとしても,千数百年間,高い知識の伝達者として大きな役割を果たしてきたので,今急にこれを全廃することは大きな不測の害を各方面に与えるだろう。…

【文字】より

…しかし,それぞれ互いに異なる文字言語を表すのであるから,文字と言語との照応,それぞれの字の用字法は互いに異なっている。一方,日本語においては,その文字言語の表記に,漢字,ひらがな,かたかな,さらにはローマ字が用いられている。普通には,漢字とひらがなが主として用いられ,かたかなやローマ字は外国語,外来語,術語などを表したり発音の説明に用いられたりするというような違いがあるが,ともかく4種の文字が行われていることになる。…

※「ローマ字」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...