精選版 日本国語大辞典 「日本刀」の意味・読み・例文・類語

にほん‐とう‥タウ【日本刀】

- 〘 名詞 〙 日本固有の伝統と方法で鍛えた刀。慶長(一五九六‐一六一五)以前のものを古刀、以後のものを新刀という。にっぽんとう。

- [初出の実例]「日本刀は極めて剛利、中国は及ばざるなり」(出典:随筆・一宵話(1810)一)

改訂新版 世界大百科事典 「日本刀」の意味・わかりやすい解説

日本刀 (にほんとう)

日本固有の方法で製作された刀剣。日本刀という呼名は,日本画などと同様比較的新しく,ほぼ幕末以降のことである(中国での古い使用例としては宋代の欧陽修に《日本刀歌》の詩がある)。それ以前,そして現在も一般には〈かたな〉と呼ばれている。日本刀は鉄鋼を鍛練研磨した利器(武器)であるが,古い時代から作られ,それは長い伝統に培われた日本独自のすぐれた工芸技術が生み出したものである。諸外国においても刀剣の遺品は少なくないが,日本刀のように均整のとれた美しい姿,高度の科学的(合理的)な造刀法,さらにはすぐれた研磨などはみられない。また日本人ほどに刀を敬重愛護する民族はほかにないとされ,この国民感情がすぐれた日本刀を生む力強い要因となっていることも見のがせない。

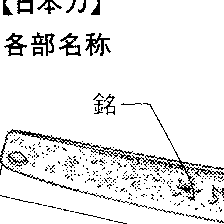

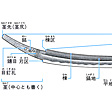

用語

日本刀には独特な用語がおこなわれている。まず用語の解説という形で説明していこう(図〈各部名称と造込〉参照)。

形態と種類

(1)長さ(刀身の長さをいう) 切先(きつさき)の先端と棟区(むねまち)の間の直線距離のこと。(2)反り(そり) 長さを示す直線から刀の棟への垂直線の最長距離のこと。反りのないものを〈直刀〉,反りのあるものを〈彎刀(わんとう)〉という。剣の場合は長さは切先から区までの距離,また,左右相称形なので反りはない。〈太刀(たち)〉〈刀〉〈脇指(わきざし)〉〈短刀〉などの種別は上記の長さの相違によっている。すなわち長さが2尺以上あるのが太刀と刀,1尺以下のものが短刀,その中間のものが脇指である。太刀と刀の別は,太刀は帯取の紐でつるようにして体に取りつける(これを佩(は)くという。この場合刀身の棟は上にあり,刃先は下向きとなる)が,刀は帯の間にさし(これは太刀とは反対に棟は下にあり,刃先は上向きになる),ふつう,太刀より反りが浅い。脇指と短刀は着用法は刀と同じ。〈薙刀(なぎなた)〉は長刀とも書き,太刀に似ているが,身幅は広めで先のほうで反っている。長さや反りの計量法は刀と同じ。(3)造込(つくりこみ)(姿) 〈鎬造(しのぎづくり)〉は刀身の表裏両面の中ほど,やや棟寄りに稜線が縦に通る(それを鎬という)様式のもの。〈平造(ひらづくり)〉は刀身の両面が平らなもの。この両者の中間形式としては〈切刃造(きりはづくり)〉がある。剣は〈両鎬造(りようしのぎづくり)〉で断面は菱形である。薙刀は上半身は棟寄りの地の肉を両方から削(そ)いでいるので断面は鎬造に似る。

各部の名称

(1)棟(むね) これには〈庵棟(いおりむね)〉〈三つ棟〉〈丸棟〉などがある。太刀,刀,脇指は通常彎刀で,鎬造,庵棟。短刀は無反りで,平造,三つ棟のものが多い。無反りで切刃造,丸棟の太刀(直刀)は上代のものに限られている。(2)切先 刀身の先端部,とがって扇形をしているところをいう。形によって〈大切先(おおきつさき)〉〈小切先(こきつさき)〉や〈猪首切先(いくびきつさき)〉(つまってずんぐりとした形のもの)などの別がある。身と切先との境の横の線を〈横手(よこて)〉という(平造には横手がない)。(3)区(まち) 刀身部となかごの境で,そこに段がついている。〈鎺(はばき)〉という金具をなかご先からはめこみ,区でとめる。鎺は刀身を鞘の中に納めたとき鞘に触れぬように,刀身を固定させるためのものである。(4)なかご 中心,心,茎などの字を当てる。また〈こみ〉ともいう。柄の中に〈こめる〉部分という意。ここに銘(刀工の名)を刻む。これは原則として刀を身につけた場合に,外側,すなわち表側となるほうに切る。なかごには目釘(めくぎ)(柄となかごを固定させるための小さい棒状のもの)を通す穴(目釘穴)をあけ,また鑢目(やすりめ)をつける。これには〈筋違(すじかい)〉〈檜垣(ひがき)〉〈鷹の羽(たかのは)〉や〈切(きり)〉(または横ともいう)などがある。なかごのうちで形の変わったものとしては〈雉子股(きじもも)〉〈舟形〉〈鱮腹(たなごばら)〉などがある。なかご先の形には〈栗尻(くりじり)〉〈剣形(けんぎよう)〉〈一文字〉などがある。

地と刃文

(1)地(じ) 折返し鍛練の結果できる肌模様が材木の肌目に似ていることから〈板目肌〉(大板目,小板目など)や〈柾目(まさめ)肌〉〈杢目(もくめ)肌〉などの名が生まれ,また肌目のとくに細かいのは〈梨地(なしじ)肌〉や〈糠目(ぬかめ)肌〉などともいう。鎬造の刀の,縦に通る高い稜線を〈鎬筋〉といい,それと棟の境の線との間の広がりを〈鎬地〉,これと刃文との間の広がりを〈地〉という。また平造の刀では,棟と刃文との間の全体の広がりが地となる。(2)刃文 刃部の灰白色にみえるところは焼きを入れた結果できたもので,これと地との境目は白くはっきりと浮き出ている。これを刃文(焼刃)という。刃文を構成している粒子が〈沸(にえ)〉と〈匂(におい)〉であって,ひじょうに細かくて肉眼で見分けられないほどのものを匂といい,銀砂子をまいたように粗い粒のものを沸といって区分するが,要は粒の大小の差であって,科学的には同じ組織である。刃文は形によって〈直刃(すぐは)〉(まっすぐの刃文)と〈乱刃(みだれば)〉に大別され,直刃には刃の幅の広狭により〈細直刃〉〈広直刃〉〈中直刃〉などの別があり,乱刃には形によって,〈丁子乱(ちようじみだれ)〉(チョウジの花の形に似るという)や〈互の目(ぐのめ)乱〉〈三本杉〉〈濤瀾(とうらん)乱〉〈のたれ(湾れ)〉などがある。切先部の刃はとくに〈帽子(鋩子(ぼうし))〉といい,直ぐのもの,乱れるもの,掃(は)き掛けるもの,火炎状に立ち上るものなどがあり,先のほうはまるくなるか,とがるか,掃き掛けるかして棟のほうへ返るものである。返らぬものは〈焼詰め〉という。地のほうに刃の影のように白く見えるもののあるのを〈映(うつり)〉という。これには丁子様の映や棒状の棒映がある。異質の鋼が交じって線状に強く光るものを〈地景〉(地にあるもの),〈稲妻〉(刃にあるもの),〈金筋〉という。

彫物

刀身に施した彫刻には,太刀や刀には〈棒樋(ぼうび)〉(鎬地の全面を彫る),〈二筋樋〉(鎬地に2本の樋を並べて彫ったもの)などがあり,短刀には〈護摩箸(ごまはし)〉(2本の細い棒状のもの)と〈剣(すけん)〉(柄(つか)のない剣のことであるが,柄付のものもある),〈くりから竜(俱梨伽羅竜)〉(剣にからまりつき剣頭をのみこもうとするもの)などが多い。そのほか梵字,天照皇大神や春日大明神などの神号,あるいは八幡大菩薩や南無摩利支天などの仏号を文字で刻したものもある。

材料

日本刀の材料である鉄は砂鉄を精製したものであって,砂鉄は日本のいたるところに産するが,なかでも中国山地のものが良質である。それは花コウ岩などの中に磁鉄鉱の形で含まれている。砂鉄を含む土砂を水流しして砂鉄だけをより出し,それを〈たたら(踏鞴)炉〉の中に入れて木炭の火力で溶解還元する。すると銑(ずく)と鋼が得られ,炭素量の多い銑は鋳物の材料となり,少ないほうの鋼が刀剣の材料(玉鋼)となる。たたら炉は現在の洋式の炉と異なり低温であるので,酸素や窒素のガスあるいは硫黄やリンなどの刀剣にとっての有害物を溶かし込むことが少ない。たたら炉によって鍛接性の豊かな良質の鉄が得られることが,すぐれた日本刀を生み出す最も大きな要因となっている。

製作

武器としての日本刀に対して強く求められるものは〈折れず,曲がらず,よく切れる〉の3点であって,互いに相反するこの要求に応ずる道として,折れぬためにはやわらかい心金(心鉄)を中に入れ,曲がらぬためには堅い皮金で外から包み,よく切れるためには刃先部にさらに一段と堅い鋼を別に加えているのである。このように硬度のちがった鉄鋼を組み合わせる方法には,捲鍛(まくりきたえ),甲伏(こうぶせ),本三枚,四方詰などがある。その一例としての〈玉鋼による捲鍛法〉を紹介すれば,それは皮金つくり,心金つくり,造刀の3段階からなる。

(1)皮金つくり 小塊の玉鋼を炉に投じ打ち平めて小片とし,それを積み重ねて炉に入れ軽く槌で打って1枚とする。その板を打ち延ばし鏨目(たがねめ)を入れて折り返し,これを縦横に交互に22,23回繰り返す(この折返しのさいの鉄の合せ目が刀の地肌となって現れる)。この鍛練はその間に異質の夾雑物を絞り出し,刀の地鉄を均質のものとし,また層を重ねることによって針金をたばねたと同様の弾力あるものとするのである。含有炭素量は平均0.6%くらいに減じる。

(2)心金つくり 硬度の低い包丁鉄と玉鋼を2対1くらいの割合に混じたものを,皮金つくりと同じ方法で10回前後繰り返し鍛練する。含有炭素量は0.3%くらいとなる。

(3)造刀 皮金の上に心金を重ね,熱して癒着させ,皮金を下にして凹状の鋼の型にのせ槌で打って押し込んで捲(まく)る(これによって皮金は心金を外から包むことになる。甲伏法は捲鍛のように心金を捲らないで長方形の塊状のものを入れる)。これをそのまま打ち延ばして角形の棒状のものとする(素延(すのべ))。その素延した棒の刃方側を槌で打って薄くし,刃部の形をつくり(火造),だいたいの肉置を定め鏟(せん)と鑢で荒仕上げをし,さらに荒砥(あらと)で研ぐ。それを灰汁(あく)でよく洗い,かわいたところへ焼刃土(やきばつち)(焼き土(耐火性粘土),松炭,砥石の粉末を乳鉢でよくすり,練ったもので,耐火性がある)を塗る。刀身の一面に塗るのであるが,刃部は土を少しおとして薄くし,地になるところは厚くする。刀の刃文はこの土取りの形によって,一直線にとれば直刃,斜めに線を入れたり部分的に土を置いたりなど,土の取りようをかえれば乱刃というように,基本の点は決まる。

これがかわくと炉に入れて焼入れをする。火加減はほぼ750~850℃であるが,刀工は焼入れの適度さを刀身の火色で感じとるのであって,よく熟したカキやミカンの色がたとえにひかれる。ころあいを見はからい,それをさっと水槽(微温水が入れてある)に入れる。すると薄い刃先部は急冷してひじょうに堅いマルテンサイト組織となり,土を厚く塗った個所は徐冷して焼入れ効果の不十分な比較的やわらかい別の組織となる。刃を構成している匂と沸はこのマルテンサイトの斑点の集合であって,刃文はそれを研ぐと,この硬軟両組織のちがいから凹凸を生じ,その境目が乱反射して目に映じるものである。古来この湯加減は刀工の秘密とされていた。刃文は,炉の中であるいはくずれたり,焼け込んだりして部分的には刀工の土取りとはちがったものとなり,人為を超えた模様を生じるところにおもしろさがある。また沸と匂は焼入れにさいし,炉の熱を高くし冷却の速度を急にすればするほど,粒子は大きくなる。

反りを直して形をととのえ,ふたたび軽く150~200℃くらいの温度で焼いて少し焼きをもどし(合いをとるという),それを刀工自身の手で研いで大体の肉置をととのえ(鍛冶押しという),いったん研師に渡す。中名倉まで研いで整形し,傷がなければ刀工はなかごを仕立て,鑢目を入れ,銘文を刻む。これから先の仕上げは研師の役である。以上の組合せ式鍛練法に対して,心金を入れず全体を硬軟幾種かの鉄をよく鍛練した一色のもので作る法があり,これを丸鍛(まるぎたえ),または無垢鍛(むくぎたえ)という。

研磨

研磨は第1に切れ味をよくし,第2に美しくするためにおこなわれる。新身(あらみ)(刀工が新しく製作した刀)を研ぐにはまず目の荒い砥石(今は金剛砂砥を使う)で形をととのえ,刃をつける。刀剣の研(とぎ)は,(1)下地,(2)仕上げ,(3)帽子の仕上げの順序を経るもので,下地研ですっかり形態をととのえ,その後は幾段かの,しだいに細かくなる砥石に移り,前の砥目を消して美しくするものである。下地は荒研(金剛砂砥→大村砥→伊予砥の順)と中研(改正砥→中名倉砥→細(こま)名倉砥→内曇(うちぐもり)砥の順)に分かれる。なおまた,下地研のときの砥石のあて方には筋違にあてる(金剛,大村,改正),横にあてる(伊予),縦にあてる(名倉,内曇)など,いろいろに角度を変えるのである。〈仕上げ〉からは指先の仕事となり,艶(つや)砥(地艶には鳴滝砥,刃艶には内曇砥を用いる)の小さな薄片を親指の腹につけて地と刃を別々にこすり,ついで拭い(ぬぐい)に移る。これは鉄肌と磁石を焼いて微塵(みじん)とし,ツバキ油を混じて溶き,それを漉したものを刀身につけ,糸綿(いとわた)で〈地〉をこする(以上で地の研は完了)。つづいて刃を拾い,刃艶で刃文の形に従って刃をこする(これで刃の研は仕上がる)。さらに磨き(鋼製の磨棒で鎬地と棟をこする)を終わって一段落となる。最後に帽子の部分を仕上げるのであるが,それには,筋切り(刃艶を小さくしたもので帽子と身との境界線すなわち横手をつける。平造にはこのことがない),なるめる(なるめ台に刃艶の薄いものをのせ帽子を横に研ぐ)の順序で研磨は完了する。刀の各部分がそれぞれちがった光沢と色合いを発揮して美しくみえるのは,このように荒研から中研への下地研を完了した上にさらに特殊な艶出しや拭いの方法を加えるからであって,この結果金や銀などの金属類には見ることのできない物静かな奥深い鋼の美を発揮する。さびのある刀についての研は,さびの程度に応じ以上の中の適当な段階から始められる。

日本刀の歴史

上古

上代の日本の工人の製鉄技術や造刀の技法はさまで高くはなかったが,中国や朝鮮半島と交渉往来を重ねているうちに,しだいに向上進歩したものである。応神朝に韓鍛冶(からかじ)の卓素(たくそ)が百済から来朝したことや,神功皇后のとき百済から精鉄を献じた話,また推古天皇が中国製の太刀をたたえて〈呉のまさひ〉とうたったことなどはこの間の事情を物語る。ほぼ7~8世紀には,日本の工人も外国伝来の技法を十分に消化し自分の手で製作しうるほどになったと解してもさしつかえはなかろう。茨城県の鹿島神宮の大大刀(国宝)や高知県の小村神社の環頭大刀の身(国宝)などは早い時代の日本の刀工(いわゆる倭鍛冶(やまとかじ))の作とみられる。これら上代の大刀の姿は平造か切刃造で,すべて無反り(直刀)である。まれに正倉院には切先両刃造(きつさきもろはづくり)と呼ばれる切先部の4~5寸が剣のように両方に刃をつけたものがあり,これは大陸風を思わせる造込(つくりこみ)である。大宝令の〈営繕令〉に,新作の軍器には工匠の姓名すなわち銘を刻むべしとの規定があるにもかかわらず,これら刀の遺品はすべて無銘である。《古事記》などの神話には天津麻羅,天目一箇(あめのまひとつ)神(のちの刀匠たちが鍛冶の神としてまつった),佐備大麻呂(《常陸国風土記》)などの名が見える。

→大刀(たち)

平安時代

平安奠都後たびたびの蝦夷征討や承平・天慶の乱などの経験を重ねていくうちに,従来の直刀は突くにはよいが切るには適切でないので,刀に反りをつけ,それと同時に,造込も平造または切刃造よりは強固な形である鎬造(しのぎづくり)のものを考案するようになったが,この形態はほぼ平安の末期ころには完成したとみられる。この形はその後現在にいたるまで長く日本刀の基本形となっている。直刀から彎刀に転ずる中間過程を示す遺例には,〈小烏丸(こがらすまる)〉の太刀と〈毛抜形太刀〉がある。この時代の後期は源平両氏をかしらとする武家の台頭と南都北嶺を中心とする僧兵の活動が刀工の支柱となっている。刀工の居住地はこれらと深い関係のある場所--京都と奈良,ならびに刀剣の材料である良砂鉄の産地の伯耆(ほうき)国と,それに隣接する備前(びぜん)国の吉井川沿岸の地帯が主であった。

この期の作品の特色は太刀の姿は概して身幅は細く,また元幅に比して先幅は目だって細く作られ,したがって先は小切先である。反りは深めで,その中心は腰元にあり,先のほうはさまで反らない,まことに優美な体配である。なかごはたいてい反り,しばしば雉子股形のものを見受ける。刃は沸出来(にえでき)で焼幅はさまで広くはなく,直刃か小丁子刃に小乱交り刃が主である。焼出しが刃区(はまち)から少し上ったところに始まっているのが多い。短刀の確実な遺品はない。

→太刀

鎌倉時代

この時期は日本刀の黄金時代で,全国の各地に多数の名工が出て,精気にあふれ気品に富んだ作品を残した。これには源頼朝に始まる武家政治の体制が確立したことが最大の原因となっているが,なおその初期に後鳥羽上皇が山城国の粟田口,備前国,備中国から13人の刀工を御所に召し寄せ月番を定めて作刀させ(これを御番鍛冶という),みずからも焼刃を施すなどいろいろ奨励したこと,また末期近くには元寇があり国民を非常事態の緊張に追い込んだことが大きい力となっている。鎌倉時代は刀剣の発達の上に三つの時期を経過している。すなわち初期には前代の作風を継承しつつ徐々に変化し,中期にいたって全国の各地で各派の刀工がそれぞれ個性をあざやかに示しながら全体的には華麗にして堅実な作風を生み,末期には鎌倉に起こった相州伝と呼ばれる新様式が派生し,各地の刀工に影響を与えた。

この時代の初期は,太刀の形姿は平安のそれと大差ないが,中期になると太刀の姿はぐんと身幅を加え,元と先の幅差を少なくし,したがって切先は大きくつまり,猪首状となってくる。反りの点ではやや先反りが加わる。末期になるほど身幅は広くなる。これら太刀の特徴はそのままで寸法だけがつまった小太刀(こだち)も作られている。この期からは短刀にも確実な遺品が見られる。それは平造で長さは7寸前後,身幅は細く,やや内伏せか,もしくは無反りのものである。末期になると寸法が9寸以上1尺前後に延び,身幅は広くなり,また少し反るようになる。この時代の中期からは地方色,さらには各流派の特色が顕著に現れてきた。刃文についていえば,山城とその系統の肥後の延寿派などは沸出来で直刃に小丁子小乱交り刃,備前物は匂出来(においでき)で大丁子あるいは重花丁子の華麗なもの,大和物は沸出来で直刃ほつれに小互の目(ぐのめ)交り刃,相州物は沸出来で,のたれに乱交りといった調子である。ただし,短刀はどこの国の作も直刃が主である。地肌についていえば,大和系は柾目を基調とし,山城物は板目が細かく,備前物は板目がやや大肌となり,中期以後の作には映(うつり)があざやかに現れ,また,相州物には地に強く沸がつき,地景のまじわるものが多い。全体的に見て,銘のほかにそれに住所を添え,また年号を刻むものがようやく数を増した。

南北朝時代

この時代には太刀はぐんと幅広となり,重ね(厚さのこと)は薄め,先は延びて大切先となる。平造の短刀も寸を増して大きくなり,また身幅も加わり,反りがつく。刃文はのたれに互の目を交じえたものが全国的に流行した。ただし大和国や山城国では直刃調のものがなおも続けられ,また相模国では地部のほうにも一面に刃を散らす〈ひたつら〉と呼ばれる作風が試みられた。備前物の映は前代のはなやかな大模様のものから単調な棒状のものに変った。以上に述べたような姿や相州風の刃文は正宗によって創始され,そして全国に広まったようにいわれているが,彼の作品は粟田口風の典雅な姿であり,ただ他の人には見られぬ強い沸出来の刃を焼き,それに金筋や〈地景〉などの働きをしめす非凡の出来であって,上記の説のごとき作風はこの期の広光や秋広によって始められたのである。また越中国の義弘,則重,山城国の長谷部国重,来(らい)国次,美濃国の兼氏,金重,備前国の長義,兼光,石見国の直綱,筑前国の左などを正宗の十高弟(十哲)とする説が江戸時代の初めころからおこなわれているが,作品の上からは近似するものもあれば,それほどでないものもあって一概にはいえない。しかしいずれも当時の名工であることには相違ない。

室町時代

14世紀の末になって南北両朝の統一があり,政局はいちおう安定したので刀剣の製作も落ち着きを取り戻し,応永年間(1394-1428)には見るべき作品が少なくない。しかしながら幕府の政策として対明貿易が盛んになるにつれて,貿易品としておびただしい数の日本刀が輸出されることになり,それには新作刀があてられた。今一つは中期の応仁の乱が全国に波及し,以後100年間は戦国の時代が続いたことで,これまた多数の刀剣を必要とし,並製品すなわち数打物が作られたので,この時代の中期以降は刀剣の歴史の上からはかんばしからぬ時代であった。ただ持主が刀工にとくに注文して作らせた入念の作,すなわち注文打ちには傑作も少なくない。前代までは太刀が主体であったのが,この時代からは刀(または打刀(うちがたな)という)がそれにとってかわった。刀は腰にさすもので多数の徒歩の士が戦争に参加するようになったという戦術の変化がかような事態をもたらしたのである。刀工の分布状態は前代とさほど相違はないが,備前国の長船(長船物)と美濃国の関(関物)が東西の両中心となったこと,刀工が近隣の国々を移動したことなどが特色としてあげられる。たとえば長船の刀鍛冶は国内はもちろんのこと出雲,美作(みまさか),備中の諸国に移動し,また関の者は伊勢や北陸の諸国へ移住し,あるいは島田の義助や広助が甲州や信州におもむいて,それぞれ作刀している。

この期の初めには太刀もあり,姿は鎌倉中期のものに近似している。この時代に主役として登場した刀(打刀)は鎬造のもので太刀と変りはないが,ただ太刀に比して長さが幾分つまり,反りが浅めで,ただし先反りが強く,元先の幅差は少ない。切先は中か,もしくは少し延びごころである。なかごの長さは割合に短い。銘は太刀とは反対の側すなわち指表(さしおもて)に切っている。刀と同じ様式で長さの短い脇指も作られた。短刀は前代の流れをくむ寸延び幅広の反りのつくものと,寸がぐんと短く内反りで重ねの厚い鎧通し(よろいどおし)と呼ばれるものがおこなわれた。刃文は互の目が圧倒的に多く,大互の目の中にさらに小さい互の目を重ねるものや,関の三本杉などが考案された。末期になると従前に見られたような地方の特色はうすれ,たとえば備前に沸出来のもの,相州に匂出来のものが生まれた。また備前物にとくに顕著であった映が末期にはしだいに見られなくなった。美濃物には総じて地の全体に白気映が通っている。

桃山~江戸時代中期

戦国時代に終止符がうたれ豊臣秀吉によって全国統一の事業は完成したが,彼は1588年(天正16)に大規模な刀狩をおこない,僧や百姓が刀を帯びることを禁じそれらを没収した。この時代の刀工たちも新興武士の好みに応じた〈力〉を感じさせる作品を作るようになり,鎌倉時代につぐ盛況を呈した。これ以後,すなわち17世紀以降のものを〈新刀〉といい,それ以前のものはすべて〈古刀〉と呼んで区別することになっている。また刀工は京都や大坂などの大都市や,江戸,名古屋,仙台,金沢,会津,広島,福岡,佐賀などの大城下町に群居するようになった。初めは京都が中心となり,江戸時代に入ってからは江戸と大坂が最も栄えた。時勢が落ち着くにつれ,しだいに脇指にも傑作が多く見られるようになる。これの背景には町人勢力の台頭のあることも見のがせない。

この時代は刀にせよ短刀にせよ,鎌倉末期から南北朝時代にかけてのものが理想像として追求された。したがって刀の形は南北朝時代の太刀をきりつめたような姿となり,身幅は広く切先は延びごころで,反りは浅めである。江戸の中期に近づくと身幅はやや細まり,反りは少なくなり,まれには無反りのものも出る。短刀も南北朝スタイルであるが重ねはそれよりは厚く,なかごは長目である。地鉄についていえば,大和系の柾目肌は仙台の国包(くにかね)と和歌山の重国が継ぎ,山城系の細かい板目肌は佐賀の忠吉が受け,相州風の板目肌に地景の出る作風は繁慶が襲い,また地の荒沸は水田国重,井上真改,薩摩のものなどに見られる。また刃文は,のたれと互の目の大乱れが主で,いずれも沸出来である。中期に近くなると,のたれから濤瀾乱(とうらんみだれ)や富士見西行のような技巧的な刃文が生まれた。

江戸時代後期

元禄時代以後は打ち続く太平のために刀工の技量は著しく低下し,武士たちも刀身そのものよりは拵(こしらえ)(刀装)に華美を競うようになった。吉宗将軍の振興策により薩摩の主水正正清や一平安代など,やや見るべき刀工が現れて一時は生気をとりもどしたが長くは続かなかった。ところが寛政(1789-1801)前後から外国の軍艦が辺境に出没しはじめ世情はようやく騒然となり,また国内的には国学の研究が盛んになるにつれ復古的風潮が強められ,ここに刀剣界も目ざめる気分に向かったが,復古刀の説はまず羽前(山形県)の水心子正秀によって提唱された。それは乱作のなかった応永(1394-1428)以前の鍛法に帰れというにある。それを受けて刀の姿についても鎌倉末期から南北朝期のものを再現することが当時の人々の理想とされた。刀の姿についていえば,吉野朝期のものと桃山期のものと,そしてこの江戸時代末期のものが相似ていることになる。

明治・大正・昭和時代

1876年(明治9)に廃刀令が出て帯刀は禁じられ,ついに刀工は職を離れざるをえなくなり,せっかくの復古刀も十分実を結ぶにいたらなかった。しかし明治天皇はひじょうに日本刀を愛し,1900年には刀剣会が遊就館内に設置されて新たに刀工や研師を養成することが始められた。また刀工の宮本包則と月山貞一は帝室技芸員を命じられて宮中御用の刀剣を鍛えた。18年東京帝国大学に設けられた俵国一の日本刀研究室は日本刀の材料である砂鉄を初め,日本刀の組織,鍛練,切れ味などを科学的に研究したもので輝かしい成果を収めた。昭和期になっては第2次世界大戦後,占領軍から武器の回収を命ぜられ,いわゆる軍刀身と呼ばれるものは没収されたが,鑑賞にたえる美術刀剣は除外されたので,本来の美しいすぐれた日本刀が残ったことは幸いであった。刀剣の製作は一時禁止されていたが,現在は文化庁に申請して承認を得ればよいことになり,約400名の刀工が承認されている。

→装剣金具 →刀装

執筆者:辻本 直男+原田 一敏

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本刀」の意味・わかりやすい解説

日本刀

にほんとう

日本刀とは日本の刀剣を総称し、太刀(たち)、刀、脇差(わきざし)、短刀などをいうが、広義には薙刀(なぎなた)、槍(やり)など刀鍛冶(かじ)によって製作されたものすべてを含める。普通、日本刀は西洋の剣(つるぎ)と異なって柄(つか)が長く、両手で使用する様式であり、片刃で反りをもち、長寸のものは鎬造(しのぎづくり)となる。軟鉄を心鉄(しんがね)に、鋼(はがね)を皮鉄(かわがね)にして包む独特の鍛造法が用いられ、機能性と造形的均整美に優れたものが多いが、さらに刀身全体でなく刃の部分だけに焼入れがなされる結果、刃文(はもん)(刃の文様)が現れ、鋼を鍛錬したことによる地肌(じはだ)(肌目(はだめ))の文様とともに固有の美しさが表現されている。

[小笠原信夫]

日本刀の沿革

日本刀の歴史は古墳時代にまでさかのぼるが、以来、政治制度、戦闘方法、経済機構、生産技術、職人制度、風俗、習慣など多くの歴史的要因によって変遷してきた。

[小笠原信夫]

古代

日本刀の初期の形態は大陸から輸入されたもの、またこれに倣ってつくられたもので、直刀(ちょくとう)様式の片手柄であった。日本における刀剣の発達の特色は、銅剣、銅矛(ほこ)、銅戈(か)などの銅器と、鉄器との時代差があまりみられないことである。銅剣などが北九州地方に伝えられたのは紀元前2世紀ころの弥生(やよい)前期末であるが、紀元後2~3世紀の弥生後期には鉄剣、鉄戈あるいは素環頭大刀(すかんとうたち)などが早くも現れている(なお、古代の直刀を大刀と書き、後世の湾刀(わんとう)〈反りのある刀剣〉を太刀と書いて区別する)。

やがて3世紀末からの古墳時代に入ると鉄製武器が主流を占めるが、5~6世紀までの大刀は片刃の直刀で平造(ひらづくり)様式(鎬のない片刃の造り)のものである。熊本県玉名郡和水(なごみ)町、江田船山(えたふなやま)古墳出土の銀錯銘(さくめい)大刀(国宝)はその代表的遺例である。刀装には、木製の柄や鞘(さや)の表面に金銅(こんどう)板をはり、そこに竜文、唐草文、円文、蕨手(わらびで)文などの彫刻や打出(うちだし)の文様がみられる。柄頭(つかがしら)は初期のころの素環にやがて単竜、双竜、獅噛(しがみ)、三葉(みつば)など各種の加飾がなされるようになり、形態も環頭のほかに円頭、方頭、圭(けい)頭、鳥首(とりくび)、頭椎(かぶつち)などが現れた。

7世紀ごろには平造様式から切刃(きりは)造様式(鎬の線が刃のほうへ寄った造り)へと移っているが、これは中国隋(ずい)・唐時代につくられた新様とみられる。聖徳太子の佩刀(はいとう)と伝えられて大阪の四天王寺に伝来する丙子椒林(へいししょうりん)剣、七星(しちせい)剣(ともに国宝)は、大陸から舶載された切刃造大刀の代表例である。伝世の直刀はほとんどみられないが、正倉院宝物のなかには大刀55口(ふり)、手鉾(てぼこ)5口、鉾33口、刀子(とうす)70口が保管されており、その大刀の造込みは基本的には平造、切刃造、鋒両刃(きっさきもろは)造(先端部だけ両刃となった造り)の3種である。これらの目録である『東大寺献物帳』(別名『国家珍宝帳』)に唐大刀(からたち)と区別して記載された唐様大刀の名称を字句どおりに解釈すれば、前者は大陸製、後者はわが国における模作ということになる。刀装では、漆や彫金の巧技を用いた金銀鈿荘(でんそう)唐大刀が出色である。

[小笠原信夫]

平安時代

直刀から反りのある湾刀への移行期は明白ではないが、現存する作刀から推察して、平安中期以降と考えられる。すなわち坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)佩用と伝えられる鞍馬(くらま)寺所蔵の黒漆(くろうるし)大刀は切刃造直刀であるが、藤原秀郷(ひでさと)(俵藤太)佩用といわれる伊勢(いせ)神宮の錦包毛抜(にしきづつみけぬき)形太刀は柄部で強く反りがつき、鎬の稜線(りょうせん)がほぼ中央になった造込みで、これは日本刀(鎬造湾刀)様式が完成するまでの過渡的なものと解されている。日本刀の完成の時期は、おおむね律令(りつりょう)社会の班田(はんでん)制が崩れて荘園(しょうえん)制が発達した過程で新たな武士階級が発生成長していった時代と期を同じくしており、短甲(たんこう)(胴だけを覆う短い甲(よろい))、挂甲(けいこう)(肩にかける甲)から大鎧(おおよろい)の完成へと変化した時代とも一致する。湾刀の日本刀様式は、物を切る場合に直刀より衝撃が少ないという利点があるが、作刀上は刀剣の刃方(はかた)の薄いほうを張らせて棟(むね)の厚いほうへ反らせ、さらに刃部に焼きを入れることが容易な技術ではない。したがって湾刀の出現は、馬上から断ち切る戦闘上の必然性のみならず、良質鉄資材の生産と鍛錬技術の進歩に負うところが多いと考えられる。また983年(永観1)、987年(永延1)には京中畿内(きない)で兵仗(へいじょう)(戦闘用の太刀のこと)の帯用を禁止していることからも、当時かなりの刀剣が一般に普及していたと考えられる。

平安時代の太刀様式は、身幅は元に対して先が半分くらいに狭くなり、鋒(切先)は小さく、反りは腰元で強く反って先ではほとんど反らない感じのものとなる。茎(なかご)(柄に収まる部分)は先が細って反りがつき、なかには太刀拵(ごしらえ)の関係で雉子股(きじもも)型となるものがある。刃文は、前時代の直刀が単純で弱い直刃(すぐは)調で、沸(にえ)むらや乱刃(みだれば)など技術的に未熟なものであったのに比して、この時代の名刀といわれるものは直刃調ではあっても足(あし)・葉(よう)が交わったり、金筋(きんすじ)(沸がつながって線状になり、刃中に美しく光る文)が入るなど、小乱(こみだれ)調に細かく変化したものとなって技術の向上が歴然としている。平安後期には各地で多くの刀工の輩出をみるが、その代表的なものを列挙すれば次のとおりである。

●三条宗近(むねちか) 永延(えいえん)(987~989)ころに京三条に住したところから、三条小鍛冶(こかじ)の呼称がある。小鍛冶とは鉄材から製品をつくる者のことで、製鉄に従事する者を大鍛冶という。一門には吉家、兼永、国永、有成、近村などがいる。

●古備前友成(こびぜんともなり)・正恒(まさつね) 備前国(岡山県)は古くから刀剣最大の製作地であるが、その要因は中国山地からの鉄の産出による。この両者は永延あるいは承保(じょうほう)(1074~1077)ごろともいわれるが、同名数工が鎌倉時代まで存在したとみられている。備前には鎌倉時代に則宗(のりむね)を祖として一文字派がおこるが、それ以前の備前物を総称して「古備前」と称する。

●伯耆安綱(ほうきやすつな) 中国山地を隔てて備前と反対側にある伯耆国(鳥取県)にも鉄が多く産出し、安綱は名工として名高い。一説に大同(だいどう)(806~810)ごろともいうが、永延説が正しい。

●三池光世(みいけみつよ) 筑後(ちくご)国(福岡県)三池の典太(てんた)光世は承保ごろの人といわれ、豊前(ぶぜん)国(福岡・大分県)の長円(ちょうえん)、豊後(ぶんご)国(大分県)の僧定秀(じょうしゅう)、さらに薩摩(さつま)国(鹿児島県)の行安(ゆきやす)などとともに九州鍛冶を代表する存在である。

[小笠原信夫]

鎌倉時代

鎌倉時代(1192~1333)の約150年間は、刀剣が大いに発展を遂げた時代であるが、その変遷過程からみて大きく50年ずつ3期に分けることができる。初期50年は、まだ平安時代の作風を継承した古雅なものが主流であるが、なかには大ぶりで豪壮なものが現れていることは見逃せない。鎌倉時代は社寺と公家(くげ)勢力に対する武家勢力の抗争が激しい時代で、刀剣史においても、寺院に隷属した鍛冶の存在が大きな役割を演じたが、特筆すべきは後鳥羽(ごとば)院番鍛冶(院に上番して1か月交替で御用を勤めた刀工)である。上皇は、京の粟田口(あわたぐち)派や、備前・備中(びっちゅう)から名工を召し出して月番を定めて鍛刀させ、自らも焠刃(さいじん)(焼入れ)したという。

鎌倉中期になると、太刀は身幅が広く、平肉(ひらにく)がついて、先幅もあまり細らず、重ねの頑丈な体配で、鋒も中鋒が詰まって猪首(いくび)切先となって豪壮さを示している。刃文は山城(やましろ)(京都府)や備前に丁子(ちょうじ)刃の華やかな作風が生まれたが、大和(やまと)系の鍛冶にはじみな作風が多い。これは、山城や備前の刀剣が販売に供せられたのに対し、大和鍛冶は社寺に隷属して伝統を踏襲したためとみられる。短刀(この呼称は近世に至るまでみられず、古くは腰刀(こしがたな)または小刀(ちいさがたな)という)は実用本位の消耗品であったためか、早い時期には遺例も少なく特筆すべきものはないが、この時期になると名作も多くなる。その多くは平造、内反りの尋常なもので、茎はまっすぐなものと、振袖(ふりそで)茎と称する棟方に大きく反ったものとがある。薙刀は前時代から絵巻物などに散見されるが、鎌倉中期のものはいずれも反りが少なく頭の張らない姿のものである。槍はほとんどみられない。剣(けん)は短刀同様の寸法だが、これは武器ではなく密教の法具として用いられた。

1274年(文永11)と1281年(弘安4)の二度にわたる元(げん)の来襲により、幕府は九州沿岸の防備に努めて戦力を養成した。この元寇(げんこう)がわが国の戦術や武器に与えた影響は大きく、鎌倉末期の刀剣は豪壮さが強調され、山城・備前の作風にも刃文の華やかさが減少している。一方、相州(神奈川県)の幕府の根拠地鎌倉では、新藤五国光(しんとうごくにみつ)とその弟子とされる正宗(まさむね)によって相州伝の作風が完成した。これは、硬軟の地鉄(じがね)を組み合わせて、地景(ちけい)・金筋などの働きと湾(のた)れ刃を基調とした大模様の刃文による沸の美しさを表現したもので、とくに正宗の作風は全国的に影響を与え、後世まで日本刀美の一典型とされ続けた。

総じてわが国刀剣史の白眉(はくび)とされる鎌倉時代に活躍した刀工の系譜としては、次のものが特筆される。

●山城鍛冶 京には三条派のあと粟田口派が現れ、国友・久国・国安・国清・有国・国綱の6兄弟、のちに国吉・吉光などを数える。後期には粟田口にかわって国行・国俊・国光・国次など来(らい)派が栄えたが、綾小路定利(あやのこうじさだとし)や了戒も著名である。

●備前鍛冶 一文字派が多数の名工を輩出しており、華やかな丁子刃の作風に特色があり、吉房・助真(すけざね)・則房(のりふさ)などが代表工である。中期を過ぎたころから長船(おさふね)派が隆盛し、光忠(みつただ)に始まって長光・景光・兼光と続き、同派を名のる鍛冶はさらに室町期から江戸末期にまで及んでいる。

●大和鍛冶 千手(せんじゅ)院・当麻(たいま)・手掻(てがい)・保昌(ほうしょう)・尻懸(しっかけ)の5派が有名である。千手院・手掻・尻懸は奈良、当麻・保昌は南大和の鍛冶で、いずれも寺院との関係が深い。

●相州鍛冶 相州には備前から国宗・助真が、山城から国綱がきたというが明らかではなく、事実上は新藤五国光に始まり、その弟子行光・正宗・則重(のりしげ)によって作風が完成されている。

[小笠原信夫]

南北朝時代

この期は60年間ほどにすぎないが、豪壮頑健さが最大限に誇張され、刀剣史上大きな変遷期となった。野(の)太刀・背負(せおい)太刀と称される3尺(約91センチメートル)にも余る身幅の広いものも現れたが、これらは後世磨(す)り上げられて打刀(うちがたな)(腰に差す戦闘用の刀)に直されたものが多く、そのため生茎(うぶなかご)(鍛刀時のままの茎)のものはまれで、大磨上(おおすりあ)げのために無銘となったものが多い。大太刀とは別に、南北朝後期には小ぶりな太刀も現れ、またこのころから打刀が太刀と同様の寸法にまで大きくなって流行し始め、短刀も身幅が広く反りがついて、1尺を超える大ぶりとなった。こうした趨勢(すうせい)は次に述べる各地の刀工の格好の舞台となったが、この期の刀剣に刻まれた南朝年号と北朝年号は、それぞれの地域の朝廷支配を知る資料ともなっている。

●相州鍛冶 正宗のあとに貞宗(さだむね)、さらに広光・秋広がいて、特色のある皆焼(ひたつら)刃をみせている。

●山城鍛冶 来派にかわって工房的性格の強い信国(のぶくに)鍛冶がおこり、同名数工が室町時代に及んでいる。長谷部(はせべ)派は国重と国信が有名で、相州伝に近い皆焼刃の作風である。

●美濃(みの)鍛冶 南北朝以降大いに繁栄したこの一派の始祖は、美濃(岐阜県)志津の地へ移住して兼氏(かねうじ)と称した大和手掻派の包氏(かねうじ)とされ、正宗に学んだ人といわれる。さらに一派の弟子が直江(養老町)の地に移り直江志津をおこした。また越前(えちぜん)(福井県)敦賀(つるが)から関(せき)の地に金重が移り、関鍛冶の祖となっている。

●備前鍛冶 兼光を頭領とする長船派はいくつかの系統に分かれたらしく、南朝年号を銘する長義(ちょうぎ)、大宮派という盛景、小反(こぞり)派という倫光(ともみつ)・秀光(ひでみつ)・政光(まさみつ)などがいるが、作風は長義が優れている。

●備中鍛冶 備中(岡山県)には鎌倉初期から青江鍛冶がいたが、この時代の青江物は末(すえ)青江といい、次吉・次直などが直刃や逆(さかさ)丁子に手腕をみせた。

そのほか、筑前(ちくぜん)(福岡県)の左文字の一門、肥後(熊本県)の延寿の一門も著名である。

[小笠原信夫]

室町時代

1392年(明徳3)の南北朝の統一によって室町期に入ると、刀剣は南北朝時代の大太刀が廃れ、鎌倉期様式に近い太刀が現れている。しかし一方では、前時代から下級武士が差し始めた打刀がしだいに普及し、太刀にかわって刀剣の主流を占めていった。徒(かち)の下士や兵卒用の甲冑(かっちゅう)(胴丸や腹巻)が高級化して、上級武士にまで着用されるようになったのと同じ現象である。また、槍の普及も目覚ましく、弓矢とともに主要武器となった。こうしたなかで、1尺3寸(約40センチメートル)から一尺七~八寸の鎬造の脇差が多数製作された。これらは太刀の差し添えの打刀であったろうが、後期には長さも2尺前後となり、先反りの強い、時代の特色をよく示した様式を実現している。しかしその一方では、戦乱の多発を反映して数打物(かずうちもの)・束刀(たばがたな)と称される粗悪な刀剣も多作された。

1543年(天文12)の鉄砲伝来は、刀剣や甲冑はおろか、城郭や戦術、さらには社会構造までも変貌(へんぼう)させていったが、こうした変革のなかでかえって多数の刀鍛冶が輩出した。すなわち越中(えっちゅう)(富山県)宇多(うだ)、加賀(石川県)藤島、駿河(するが)(静岡県)島田、伊勢(いせ)(三重県)千子(せんご)、武州(埼玉県)下原(したはら)、阿波(あわ)(徳島県)海部(かいふ)、豊後(大分県)高田などであるが、とくに次の2派は卓越していた。

●美濃鍛冶 室町期最大の刀剣生産地といえば、東では美濃の関であるが、これはこの地に春日(かすが)神社を本所(ほんじょ)とした座組織があったためとみられる。美濃鍛冶はいずれも「兼」字を冠しており、和泉守(いずみのかみ)兼定・兼房・兼元・兼常などが名高い。また関鍛冶は、各地へ移住して鍛刀しているのも特色である。

●備前鍛冶 応永(おうえい)期(1394~1428)の備前鍛冶を応永備前といい、盛光(もりみつ)・康光(やすみつ)の名がよく知られる。室町末期の備前鍛冶を末備前と称し、代表工は勝光・宗光・与三左衛門尉祐定(すけさだ)・孫右衛門尉清光(きよみつ)などである。

[小笠原信夫]

桃山時代

刀剣界では一般に慶長(けいちょう)(1596~1615)を境に、これ以前のものを古刀(ことう)、以後のものを新刀と呼び習わしている。これは、豊臣(とよとみ)秀吉による刀狩が、それまで量産された数打物・束刀といわれる粗悪刀を駆逐した結果となり、作風の一変したものが生まれるに至ったためである。なかには鎌倉・南北朝時代の古名刀を模範としたものも現れ、新しくできた大名城下町に刀鍛冶が定住するようにもなった。慶長から元和(げんな)(1615~1624)期の有名刀工には、京の堀川国広・正弘(まさひろ)・国路(くにみち)・埋忠明寿(うめただみょうじゅ)、三品(さんぴん)派の金道・吉道・正俊、肥前(佐賀県)の忠吉とその一門、南紀の重国、越前の康継、江戸の繁慶(はんけい)などがいる。この期には鎌倉・南北朝期の大きな太刀を磨り上げて打刀に直したものがあり、新たに製作された刀剣もこれらの姿に似て身幅が広く、鋒が伸びて反りの浅い体配となる。とくに相州正宗・貞宗が理想とされた。

[小笠原信夫]

江戸時代

寛永(かんえい)年間(1624~1644)から元禄(げんろく)(1688~1704)までは武家の全盛時代で、新刀の隆盛期であった。江戸・大坂を中心に刀鍛冶が活躍し、江戸では武張った作風に特色をもつ長曽禰虎徹(ながそねこてつ)、法城寺正弘、大和守安定(やまとのかみやすさだ)、上総介(かずさのすけ)兼重、石堂光平(みつひら)らが著名で、大坂では江戸の作風よりも一段と美感に訴える華麗な作刀がなされている。津田助広、井上真改(しんかい)、河内(かわち)守国助、一竿子(いっかんし)忠綱、越後守包貞(かねさだ)、多々良(たたら)長幸らである。ほかに地方城下町にも名工が現れており、仙台の国包(くにかね)、加賀の兼若、越前国清、広島の輝広、尾張(おわり)(愛知県)の政常らが名高い。これらの作刀は、一対一で戦う剣術の発達を反映して、寸法は2尺3寸(約70センチメートル)前後あり、反りが尋常ないしやや浅く、元幅に対して先幅の細ったものとなっている。しかし、元禄を過ぎると泰平の世を受けて刀剣の製作は著しく減少し、名のある刀工もみない。後の享保(きょうほう)年間(1716~1736)に8代将軍吉宗(よしむね)によって鍛刀が奨励されたが、一時的なものに終わっている。

[小笠原信夫]

幕末期

とくに幕末期の刀剣を「新々刀(しんしんとう)」と称するが、これは水心子(すいしんし)正秀(川部儀八郎正秀)の出現した安永(あんえい)年間(1772~1781)以降の時代の刀剣をいう。正秀の初期は『集古十種』など有職(ゆうそく)故実の盛んな時代であり、華やかな大坂新刀を写したものを製作していたが、やがて新刀に疑問をもち、日本刀はすべからく鎌倉の昔に復すべきであるという復古説を唱え、それを実践するに至った。この説は時の世相とも一致し、その傾倒者は全国に広まっていったが、この期の有名工には正秀の弟子の大慶直胤(たいけいなおたね)・細川正義、信州(長野県)出身の源清麿(きよまろ)とその弟子の栗原(くりはら)信秀・斎藤清人(きよんど)、あるいは固山(こやま)宗次、石堂是一(これかず)、左行秀、会津兼定、薩摩の正良(まさよし)・元平(もとひら)らが数えられる。

[小笠原信夫]

明治以降

維新後は、明治4年(1871)の佩刀の許可制からさらに廃刀令へと進み、刀剣は実用性を失い、刀工も職を失って刃物鍛冶や野鍛冶になったり、転職したり、なかには偽物をつくって細々と生計をたてる例もあった。やがて月山貞一(がっさんさだかず)と宮本包則(ただのり)が帝室技芸員に選ばれてから鍛刀の技の保護が図られたが、大正・昭和の軍刀ブームののちは、第二次世界大戦の終結とともに刀剣の製作は禁止された。現在では文化庁の認証により、日本刀の鍛錬技術保存のための製作が条件付きで認められている。

[小笠原信夫]

日本刀の鍛錬法

日本刀は「折れず、曲がらず、よく切れる」という三つの条件を満たすために、その鍛錬法には独特のくふうがなされているが、製作工程からみると次の3段階に特徴がある。

(1)皮鉄(かわがね)を折り返しながら鍛錬する。

(2)軟らかい心鉄(しんがね)を何度も折り返して鍛錬し、皮鉄の中に入れ、刀剣の形に打ち延ばす。

(3)土取りを行って焼入れをし、刃文をつくる。

この鍛錬の方法、心鉄と皮鉄の組合せ方法には種々あって、本三枚、四方詰、甲伏(こうぶせ)、捲(まくり)などの名でよばれている。

[小笠原信夫]

製作工程

(1)皮鉄をつくるには、まず玉鋼(たまがね)と称する優良な鋼を爍(わか)して打ち平(ひら)めたものに鎚(つち)を加えて、平均に小割りにする。

(2)刀匠のくふうにより、古鉄などを用いて卸鉄(おろしがね)をつくり、同様に小割りにする。

(3)これらの小割りにしたものを梃子(てこ)の先に積み重ね、さらに爍して鎚を加え、一つの四角い塊にする。この工程を「積爍(つみわかし)」という。

(4)積爍したものを熱し、鎚を加えて延ばしては横に鏨(たがね)を入れて折り返し、また縦に鏨を入れて折り返す。この作業を10数回から20数回行う。これを「折返し鍛錬」という。この折返しの方法の違いにより、板目、杢(もく)目、梨地(なしじ)などの鍛え肌の違いとなる。

(5)心鉄をつくるには、軟らかい純鉄(包丁鉄)にわずかに玉鋼を加え、数回折返し鍛錬を行う。

(6)できた心鉄を、先の皮鉄で包み、これを熱して角の棒状に打ち延ばしていく。これを「素延(すの)べ」という。

(7)先を棟のほうから三角に切り落とし、加熱して反対の刃方から棟方へ寄せて打ち延ばし、鋒(きっさき)の形をつくる。これを「帽子造(ぼうしづくり)」という。

(8)素延べのものに加熱して打ち平めて刃方を薄くし、さらに反りをつけ、だいたいの刀の形をつくる。これを「火造(ひづくり)」という。

(9)鏟(せん)と鑢(やすり)でさらに仕上げを加え、簡単に荒研(と)ぎをする。これを「荒仕上げ」という。

(10)焼刃土(やきばつち)と称する耐火粘土性のものを刀身に塗る。これを「土取り」という。土取りの仕方により、直刃や乱刃の刃文が決まる。

(11)土取りの土がよく乾いてから、鍛冶場を暗室にして、刀身を加熱し、その赤く焼けた色により適当な熱度を知り、瞬間的に水槽の中に入れる。これを「焼入(やきい)れ」という。

[小笠原信夫]

仕上げ

(1)反りを整え、荒研ぎを加えて、地刃の姿や肉置(にくお)きを整え、焼刃の状態、きずの有無などを確かめる。これを「鍛冶押(かじおし)」という。

(2)茎の形を整え、目釘孔(めくぎあな)をあけ、鑢目(やすりめ)をたてる。これを「茎仕上げ」という。

(3)最後に鏨で自らの刀匠銘や年紀を切る。これを「銘切り」という。

以上で刀剣の製作工程が終わり、あとは研師、鞘(さや)師、白金師(鎺(はばき)師)の協力を得て完成する。

[小笠原信夫]

日本刀の外装

日本刀の外装のことを「刀装(とうそう)」または「拵(こしらえ)」という。刀装の語は、刀身を入れる木製の鞘の外側を漆塗りにして金具をはめ、鐔(つば)をつけ、また柄に鮫(さめ)皮を張って糸などで巻いて装うことを意味し、また拵は、研出(とぎだし)鮫の鞘に透(すか)し文様の鐔をつけたりしてこしらえるということであって、結果的には同じことを意味する。

太刀には、公式に昇殿するなど儀式の装束をしたときに佩(は)く儀仗(ぎじょう)と、戦陣で佩用する兵仗(へいじょう)とがあるが、いずれの太刀の拵も柄と鞘の足金物(あしがなもの)の部分まで糸巻きにしている。また、打刀は刃を上にして腰に差す様式であるが、室町時代以後の打刀の拵は柄を糸または革で巻く形式である。腰刀すなわち短刀の拵には、合口(あいくち)と呑口(のみくち)の二様があるが、鎌倉時代以降はほとんど合口の拵となっている。大小拵というのは、打刀と脇差を同じ鞘塗り、同じ金具でそろえて1組としたもので、近世になって行われている。刀装はその形式によって、飾剣(かざたち)、細太刀、兵庫鎖太刀、毛抜形太刀、黒漆太刀、梅花皮腰刀、梨地(なしじ)鞘打刀、金熨斗(のし)付打刀など、さまざまな名称でよばれている。

[小笠原信夫]

日本刀の鑑賞

刀剣に金銀や玉(ぎょく)を用いて外装を美しく飾ることは洋の東西を問わず広くなされているが、刀身そのものを実用のため以上に入念に研磨して鑑賞の対象とした点では、日本刀の右に出るものはない。直刀時代の『延喜式(えんぎしき)』に「麁砥(あらと)磨一日、焼并(ならびに)中磨一日、精磨一日、瑩(みがき)一日」とあるが、この「瑩」というのは鑑賞を目的とした仕事であると解される。こうした研磨の技が発達し、地鉄(じがね)の組合せによる地肌や刃文のさまざまな変化が、さらに精細を極めるようになったといえよう。

わが国では、とくに武家の間で古い時代の刀剣が「可然物(しかるべきもの)」といわれ、宝物として献上されたり、実用を離れて鑑賞されたが、こうした伝統のなかで室町後期には無銘の作にだれの作かの極めをつけたり、その真偽を断定するのを職業とする本阿弥(ほんあみ)、竹屋などという家が興っている。とくに本阿弥家は江戸時代には幕府の目利所(めききどころ)として権威をもち、「代金子五十枚」などという折紙を出したりした。こうした伝統は今日にも及んでおり、各時代の体配や鍛法、刀工各人の個性、またその刀剣を生んだ歴史性を加味しながら賞美することが行われている。鑑賞に際しては、(1)刀剣の姿や造り、(2)直刃・乱刃に大別される精妙な刃文の鑑別、(3)鍛錬法を如実に示す地肌の鑑別、(4)棒樋(ぼうひ)・二筋樋(ふたすじひ)をはじめとする刀身彫刻による鑑別、などに留意する必要がある。

[小笠原信夫]

『小笠原信夫著『刀剣』(保育社・カラーブックス)』▽『本間順治・佐藤貫一監修『日本刀全集』全9巻(1966~1968・徳間書店)』▽『『日本刀講座』全9巻(1966~1969・雄山閣出版)』▽『佐藤貫一著『日本名刀物語』(1962・白凰社)』

日本刀の各部名称

日本刀(刀剣)の種類

日本刀の造込みの種類

日本刀の帽子(鋒の刃文)の種類

日本刀の刃文の種類

太刀の各部名称(兵庫鎖長覆輪)

打刀拵の名称

素環頭大刀

銀象眼銘大刀

単鳳環頭大刀

圭頭大刀

頭椎大刀

百科事典マイペディア 「日本刀」の意味・わかりやすい解説

日本刀【にほんとう】

→関連項目刀剣

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

事典 日本の地域ブランド・名産品 「日本刀」の解説

日本刀(美術刀剣)[金工]

にほんとう(びじゅつとうけん)

千葉市で製作されている。1981(昭和56)年に船橋市に鍛刀場を開設、2005(平成17)年に千葉市へ移った。鎌倉時代の刀の再現にこだわりをみせる。千葉県伝統的工芸品。

日本刀[金工]

にほんとう

南房総市で製作されている。人間国宝のもとで刀鍛冶の修業をした職人が、1980(昭和55)年に独立して始めた。千葉県伝統的工芸品。

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報

[日本酒・本格焼酎・泡盛]銘柄コレクション 「日本刀」の解説

にっぽんとう【日本刀】

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日本刀」の意味・わかりやすい解説

日本刀

にほんとう

「刀」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の日本刀の言及

【刀剣】より

…日本では弥生時代に銅剣が用いられ始め,古墳時代初期には鉄剣と鉄刀の両方が存在し,後期ではほとんど鉄刀だけとなる。それらはすべて反りのない直刀であって,反りのついたいわゆる日本刀が完成されるのは,平安時代中期ころのことである。以後はほとんど片刃の武器が主流となり,剣は実用武器としては使用されず,不動明王の持物や儀礼用の宝器などにおもに用いられた。…

【武器】より

…日本で合せ弓が登場するのは,10~11世紀ころと推定されている。

[大刀から日本刀へ]

中国から朝鮮を経て,日本に青銅器が渡来するのは弥生時代で,まず銅剣,銅鉾,銅戈が登場する。しかし今日まで残っているものの大部分は,その形状からみて,武器というより祭器・祭祀用具と考えられるものが多い。…

※「日本刀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...