関連語

精選版 日本国語大辞典 「手裏剣」の意味・読み・例文・類語

しゅり‐けん【手裏剣】

しり‐けん【手裏剣】

- 〘 名詞 〙 「しゅりけん(手裏剣)」の変化した語。

- [初出の実例]「手裏劔をしりけん」(出典:かた言(1650)四)

改訂新版 世界大百科事典 「手裏剣」の意味・わかりやすい解説

手裏剣 (しゅりけん)

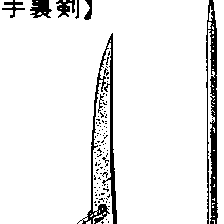

小柄(こづか)や小型の刃物を投げて敵を刺撃する武術の一種。後世,投げる武器そのものを手裏剣ともいった。戦技としてみた場合,小型の刃物などを敵に投げつけて,敵を傷つけたり,自分の危難を逃れようとする技法は古くからあった。これは別の技法として打根(うちね)(小さい矢を投げる技法)の発達をみた。手裏剣は文字どおり,手のうちに入るほどの武器として独特の技法のものとなった。したがって古くから行われていた太矢,脇指,小柄,針などを投げて攻撃する技法はすべて手裏剣技法に含まれるが,手裏剣として武器の形がほぼ決まり,〈手裏剣〉という用語が生まれるのは室町時代末期である。手裏剣術の技法は,直打法(じきだほう),反転打法,回転打法の3種に大別できる。手裏剣の形は多種多様であるが,短刀形,針形,釘形,剣形,車剣形に大別できる(図)。おもな流派には,根岸流,白井流,実用流,知新流,柳生新陰流,香取神道流,本覚克己流,諸賞流などがある。

執筆者:中林 信二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「手裏剣」の意味・わかりやすい解説

百科事典マイペディア 「手裏剣」の意味・わかりやすい解説

手裏剣【しゅりけん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...