精選版 日本国語大辞典 「楽譜」の意味・読み・例文・類語

がく‐ふ【楽譜】

- 〘 名詞 〙 歌曲や楽曲を一定の約束に従って、視覚的に書き表わしたもの。現在では主として五線譜上に音符と記号によって示されるが、ほかにも記譜法は種々ある。

- [初出の実例]「持明院へ楽譜二冊、返了」(出典:言経卿記‐天正一六年(1588)四月一四日)

- 「正面には、一台の洋琴(ピアノ)を置き、上部の玻璃戸棚には数多の楽譜(ガクフ)を収め」(出典:風俗画報‐二三九号(1901)談話室)

改訂新版 世界大百科事典 「楽譜」の意味・わかりやすい解説

楽譜 (がくふ)

楽譜は,音楽を一定の約束に基づいて書きとめ記録したものである。原則として可視的に表示されるが,盲人用の点字楽譜などもある。楽譜を書き記す方法を記譜法といい,さまざまな種類がそれぞれの音楽の表現様式と密接に結びついている。現在,国際的に受け入れられている五線記譜法は,ヨーロッパで17世紀以後に完成され,古今東西の記譜法のなかでは最も表示力に富むことは認められるが,五線記譜法も近代ヨーロッパの芸術音楽の様式と不可分に結びついたものであり,これ以外の時代および地域の音楽を表示するためには,不十分であり多くの制約が生じる。日本の伝統音楽や中国音楽,インド音楽,イスラム世界の音楽,そしてローマ・カトリック教会でのグレゴリオ聖歌などが,現在までも独自の楽譜を使用しているのは,このためである。また,ある記譜法を五線記譜法に移すということは一種の翻訳であり,本質的に変形を伴わざるをえない。結局,楽譜は音楽の記録のための便宜的な手段にすぎず,楽譜の行間に隠されている暗黙の約束ごとを理解している演奏者への伝達手段なのである。作曲家の自筆譜や手写本楽譜,初版楽譜などに基づいて批判的考証を加えた原典版楽譜と,校訂者が演奏上の細かい指示を書き加えた注釈版(実用版)楽譜が意識的に区別されることがあるのは,演奏における楽譜の解釈をめぐる問題が重視されるからである。非ヨーロッパ世界では,おおむね楽譜は楽曲の記憶の手段という,比較的消極的な役割を果たしているにすぎないが,ヨーロッパの芸術音楽では,楽譜が作曲の場となり,創作行為ときわめて密接かつ本質的な結びつきをもっている。そのため,それぞれの文化,時代,地域における音楽を最も適切に表示できる記譜法が求められ,さまざまな試みが現在に至るまで続けられている。

→音楽

ヨーロッパ,非ヨーロッパを問わず,記譜法は,(1)音高(個々の音の絶対的あるいは相対的な高さ),(2)音価(音あるいは休止の絶対的あるいは相対的長さ),(3)旋律型ないしモティーフ(動機),(4)和音,(5)楽器の奏法,(6)装飾法,(7)強弱・速度・表情など,のいずれか一つ,あるいはいくつかの組合せを,一定の体系に基づいて,記号,文字,数字,図表,点字などにより表示するのが普通である。これには,いくつかの類型があり,次のような分類をすることができる。

(1)動機譜 特定の旋律型や動機を特定の記号・文字などで表示するもの。固定した節回しや旋律型が示され,記譜と旋律型との間に可視的な相関関係がない。ユダヤ教聖歌,シリア聖歌などに例があり,広範囲にわたって使用され,東洋にも実例は多い。

(2)ネウマneuma 旋律の上行,下行などを,可視的な記号で表示するもの。グレゴリオ聖歌がその典型的な実例である。文法上のアクセント記号に端を発し,記憶の助けとして使われ発達した。朗唱の旋律線を手ぶりの動作で伝えるカイロノミーchironomy(キロノミー)とも密接な関係をもっている。ネウマは,旋律に対するごく自然な発想に基づいている。旋律や音型を相対的に表示しているだけの,初期のネウマ(カイロノミック・ネウマ)では,音程を正確に表記することは不完全であるが,同じ旋律型でも少し異なる記号を使って,音楽的表情やリズムの変化を表示することは行われていた。これに対して,音高ネウマは,ネウマをいろいろ異なった位置に置き,音高をできるだけ正確に表示しようとする記譜法である。またネウマの高さをそろえるために横線を引いて,音程の上下関係を明瞭に示すくふうを加えたのが,譜線ネウマである。これらのネウマ譜は,リズムの表示にあいまいさがあることは否めない。

(3)タブラチュアtablature(奏法譜) 楽器の奏法を文字,数字,記号などで表示するもの。弦楽器における指や弦の奏法や,木管楽器の指孔の開閉状態などを指示することによって,間接的に音高を表す記譜法。したがって,同じ旋律でも,奏法や調律を変えたり対象とする楽器が変われば,まったく違った表示となる。また,時代や地域,音楽様式によって表示法が異なるので,きわめて多くの種類がある。視覚的に旋律をとらえることはできないが,演奏者にとっては実際的で便利なので,古くから各地域で用いられてきている。音価やリズムの表示には,補助的な記号などを併用することが多い。

(4)表音文字譜 個々の音の高さを文字,数字によって表示するもの。タブラチュアにも文字や数字が用いられる場合があるが,表音文字譜では楽器の奏法ではなく,音の高さそのものを直接に表示する。中世のグレゴリオ聖歌,ビザンティン聖歌,初期多声楽曲などに用いられ,古今の音楽理論書にも好んで使われている。また東洋や日本にもその例は多い。リズムの表示のためには,他の補助的手段を必要とする。

西洋

古代オリエント

今日残されている最古の楽譜は,ベルリン国立博物館(ペルガモン美術館)に保管されている,前800年ころの古代バビロニアの粘土板に記されたものであるといわれているが,今のところ説得力のある解読はされていない。

古代ギリシア

古代ギリシアの音楽作品は,10曲以上が今日知られている。それらは,文字譜と奏法譜を混ぜ合わせた特有の譜法で記譜されている(ギリシア音楽)。

ユダヤ教

ユダヤ教の聖歌,とくに詩篇の朗誦のために独特の音符が用いられることがあるが,それは動機譜である場合が多い。代表的なものにバビロニア地方のユダヤ教シナゴーグでモーセ五書の朗読に用いられる記号がある(ユダヤ音楽)。

ビザンティン聖歌

ビザンティンの教会音楽は,トルコやアラブの影響を強く受けながらも,今日までギリシア正教会,ロシア正教会などの東方教会に受け継がれている。ビザンティンの記譜法は,およそ9~12世紀(初期),12~15世紀(中期),15世紀以後(後期)の3期に分けられ,中期のものが最も注目に値する。これは曲頭にその曲のエーコスēchos(旋法)が示され,これによって明らかになる開始音から,前の音との音程関係が次々に示されていく。たとえば,ファ-ファ-ミ-ファ-ラ-レ-レという旋律は,ファ-同度-下2度-上2度-上3度-下5度-同度というぐあいに表示される。これらの記号は,同じ音程関係に対してもいくつかの異なった記号があり,それぞれ特有の表情を示していて,音程とディナーミク(強弱)とが不可分に結びつき,同時に表示されるところに大きな特徴がある(ビザンティン音楽)。

グレゴリオ聖歌

グレゴリオ聖歌の楽譜には,ネウマが用いられる。現存する最古のグレゴリオ・ネウマ譜は,8~9世紀のものであるが,それ以前にもかなり広範囲にわたってすでにネウマ譜が使われていたであろうことが推定されている。初期のネウマ(カイロノミック・ネウマ)は,記憶した旋律を思い出す手段としては有用であるが,多くのあいまいさを有していることも否定できない。音高を正しく示すために,ローマ字などを付記する試みも行われたが,10世紀ころになると,音高表示に特に意を用いた音高ネウマや譜線ネウマが現れてきた。9~12世紀のネウマは,地域的な特徴があり,ザンクト・ガレン系(図1)(スイスや南ドイツ),メッス系(北ドイツやベルギーなど),シャルトル系(ブルターニュや中仏など),ベネベント系(南イタリア)など,多くの類型に分類することができる。音高ネウマは,ベネベント系,アクイタニア系(図2)(南フランス,スペインなど)をはじめ多くの写本が知られている。譜線ネウマは,ヘ音(f)を表す赤い線がまず使用され(図3),次いでハ音を示す黄または緑の線が使用されはじめたが,譜線はしだいに3度ごとに記されるようになった。線の数も1本から18本などというものも行われたが,徐々に4本ないし5本が標準とされるようになった。13世紀になると,4本譜線つき角形ネウマが一般的に用いられるようになり,ヨーロッパ各地に普及したが,ゲルマン系のゴシック・ネウマ(鋲形ネウマ)はその後も長く使用されていた。今日でもローマ・カトリック教会では,グレゴリオ聖歌集に4線譜つき角形ネウマを採用している。

モード記譜法

12世紀末ころから,多声音楽の各声部がそれぞれ独立した動きを行うようになり,各声部のリズムの対比とその明確な表示法が求められるようになった。このため,12世紀末から13世紀にかけてノートル・ダム楽派の多声楽曲には,6種のリズム・パターン(リズム・モード)を角形ネウマの連結符(リガトゥラligatura)の並び方によって表示する,モード記譜法(モーダル・ノーテーションmodal notation)が用いられた。この記譜法は,1音1音の音価を直接示すのではなく,モードの種類を示すことによって,個々の音の音価を間接的に表示する方法である。リガトゥラの形の組合せをみるだけでリズムを判読できるので,十分実用的であるが,モードが途中で変化したり同一音の反復などがあると,原則どおりにはいかず,複雑なリズムの表記に対する要求が強くなるに従い,しだいに定量記譜法に取って代わられることになった(図4)。

定量記譜法

(1)初期定量記譜法 13世紀の中ごろになると,個々の音の持続の長さを,一つ一つの音符の形によって表示しようとする定量記譜法が試みられるようになる。その特徴は,ブレウィス(四角形の短符)とロンガ(符尾の付いた四角形の長符)の二つの基本符の関係を明確にしたことである。ロンガは三つのブレウィスに分割されるのが原則で(完全分割),例外的に2分割(不完全分割)される場合もある。こうした初期定量記譜法を実用に耐えるものとして体系化したのが,13世紀の理論家で作曲家のフランコ・デ・コローニアFranco de Coloniaの理論書《定量音楽技法 Arscantus mensurabilis》である。

(2)黒符(くろふ)定量記譜法 黒く塗りつぶされた音符を用いているため,黒符定量記譜法と呼ばれる。14世紀の初めにフランスのビトリPhilippe de Vitry(1291-1361)が著した理論書《アルス・ノバArs nova》によって音価の分割が体系化され,自由で多様なリズムの表現が可能となった。この記譜法の特徴は,(a)菱形のセミブレウィスの実用化と符尾の付いた菱形のミニマの導入,(b)不完全分割と完全分割(3分割)との対等化,(c)各リズムの組合せの体系化,などにあり,2分割を基本とする近代記譜法の基礎が形づくられたといってもよい。リズムの組合せは4種類あるが,その区別を示すシグヌムsignum(曲頭におかれる,今日の拍子記号に相当する記号)は付されないのが普通である。14世紀も末になると,複雑なシンコペーションや変則リズムを示す〈点〉(プンクトゥスpunctus)や着色した色符(コロルcolor)を多用した技巧的な作品が作られている(図5)。

(3)14世紀イタリア記譜法 フランスの初期定量記譜法を基礎としているが,6通りの基本的なリズムを表示することができ,曲頭にはシグヌムが置かれてリズム型を示している。〈自然にvia naturae〉と呼ばれる基本型と,下向き符尾などで示される〈人為的にvia artis〉と呼ばれる特殊型によって,非常に複雑な体系が作られたが,リズム表示に多くの制約があったため,14世紀末には廃れた。譜線の数は6本が普通であった。

(4)白符(しろふ)定量記譜法 15世紀中ごろから16世紀の終りころに行われ,白ぬきにした〈白符〉を基本音符とする。本質的には,黒符定量記譜法と変りないが,リズム型の4種類を示すシグヌムの使用,連結符の用法の統一,色符の使用などに特徴がある。シグヌムのうち,すべての分割が不完全(2分割)なС記号は現在も拍子記号として使われているが,シグヌムは近代的な拍子記号とは異なり,アクセントの周期的な反復を表示するものではない。したがって小節線もなく,声部の独立性が重視されるため,各声部を別々に記譜する合唱本の形態がとられた。ルネサンス期のポリフォニー声楽作品は,そのほとんどが白符定量記譜法によって書かれており,その音楽的内容からいっても,最も重要な記譜法の一つであるということができる(図6)。

ルネサンス・バロック期のタブラチュア

15世紀から17世紀にかけて,器楽のための作品には,原則としてタブラチュア譜が使用されていた。リュートやギター,ビオルなど弦楽器のためのタブラチュアと,オルガンやクラビコードなど鍵盤楽器のためのタブラチュアがあり,それぞれ時代・地域的な特徴をもっている。弦楽器のタブラチュアは,水平線で弦を示し,押さえるべき弦とフレット位置などを,数字あるいは文字で表示するのが普通である。代表的なものは,リュートのためのリュート・タブラチュアで,フランスとイギリス,スペインとイタリア,およびドイツの三つに大別することができる。フランスやイギリスでは多くの場合,弦を5本の線で表し,その線にa,b,c,dなどの文字を用いてポジションを示すのに対して,スペインやイタリアでは0,1,2,3などの数字を用いて記譜する(図7)。aあるいは0が開放弦を示し,bあるいは1ならば第1ポジションというように,勘所を示している。ドイツでは,各弦の開放弦に1から5の数字を付し,第1ポジションにはaからe,第2ポジションにはfからkというように文字を割り当てていた。一方,鍵盤楽器タブラチュアはドイツとスペインで発達し,ドイツでは最上声部を音符で6ないし8本の譜線に記し,下声部は文字譜が用いられていたが,やがてすべての声部が文字で記されるようになり,これは18世紀中ごろまで行われた(図8)。スペインではすべて数字によって記譜され,カベソンAntonio de Cabezón(1510ころ-66)によって行われた記譜法は,1から7までの数字をヘからホまでの白鍵に当て,オクターブと変化音は特別の記号によって示し,声部の数だけ引かれた譜線に声部ごとに示すという方法である。またベルムードJuan Bermudo(1510ころ-65ころ)による,すべての鍵盤に低音から高音に向かって1から42の数字を順番に割り当てたり,白鍵のみに同じように1から23の数字を付し,変化音は 記号で示したりする方法も行われた。

記号で示したりする方法も行われた。

近代五線記譜法

15世紀から16世紀にかけて,ヨーロッパでは白譜定量記譜法とタブラチュアがおもに用いられていたが,15世紀以来フランスとイタリアでは,鍵盤楽曲のためにインタボラトゥーラintavolaturaとよばれる,近代五線記譜法にきわめて近い形の記譜法が行われていた。これは,(1)3度音程を示す5本ないしそれ以上の譜線をもつ,(2)鍵盤楽器の高音部と低音部を上下にスコア状にそろえて並べる,(3)音価は2分割(不完全分割)に統一される,(4)拍子を示す小節線が付される,(5)連結符はしだいに使用されなくなる,などの特徴をもち,17世紀から18世紀には支配的な記譜法となるのである。すなわち,近代ヨーロッパの音楽は,鍵盤音楽の理論の上に形成されたものであるといってもよい。近年になるに従い,多くの記号や略号,言葉などによって,強弱や表情,演奏法,テンポやアーティキュレーションなどが,細かく指示されるようになってきている。また,前衛音楽,ミュジック・コンクレートや電子音楽,集団による即興演奏などのためには,それぞれの特性にふさわしい表示法が求められ,独自の記譜法が案出されている。

→現代音楽 →スコア →譜表

執筆者:皆川 達夫

東洋

東洋の高度な芸術音楽を有する音楽文化圏では,古代から記譜の試みがなされてきたが,表音譜も奏法譜(タブラチュア)も文字に依存するものが圧倒的に多く,西洋の五線記譜法のような考案はほとんど見られなかった。五線譜の利用や,音の高さをアラビア数字で表す中国の数字記譜法は,20世紀になって行われるようになったものである。儀式音楽を除いて,一般に東洋の音楽では即興的な要素が著しいために,正確な記譜が困難であったり,記譜すること自体がそれほど重要ではない場合が多い。また,音楽は師から弟子へと口伝えで伝承されることが多いので,記譜は記憶を助ける程度の役割を果たすにすぎないものが少なくない。さらに,秘伝扱いをする音楽では,その音楽と楽譜はごく限られた者にしか伝授されない。一般に東洋の記譜法の多くは,ある特定の楽器なりジャンルなりの限られた範囲にのみ通用する約束ごとから成り立っており,この点でも,普遍的に利用され得る西洋の五線譜とは非常に異なる。リズムに関してはあまり明確に示されない場合が多いが,特殊な符号をつけたり,朝鮮の井間譜のようにます目で音価を表すなどの一種の定量記譜法も古くから試みられている。

中国

(1)表音譜 雅楽では七声や十二律を用いて記譜をし,リズムは単純であるために文字と文字との間の空きの大小で表した(図9)。宋代の〈俗字譜〉は記譜の簡略化を目的として考案されたものであり,唐代の楽器奏法譜に用いられた指孔名やポジション名を利用して音階の各度にあて,略字によるリズム符号をつけるもので,北宋までさかのぼることができる。記号はのちに〈工尺譜〉として知られる〈合,四,一,上,勾,尺,工,凡,六,五〉の文字を用いるものと,さらにそれを簡略化した〈△, ,一,

,一, ,乚,∧,

,乚,∧, ,

, ,

, ,

, 〉などの記号を用いるものとがある。これらの俗字譜は,南宋に至って,朱熹(しゆき)(朱子)も言及しており,簡略化した文字譜の代表的な用例としては,張炎の《詞源》(1248),姜夔(きようき)の《白石道人歌曲》(1202),陳元靚(ちんげんせい)編《事林広記》(1269)などがあるが,記号は人によって多少の相違がある(図10)。しかしこの宋代の俗字譜は一般化せず,その後はあまり利用されなくなった。

〉などの記号を用いるものとがある。これらの俗字譜は,南宋に至って,朱熹(しゆき)(朱子)も言及しており,簡略化した文字譜の代表的な用例としては,張炎の《詞源》(1248),姜夔(きようき)の《白石道人歌曲》(1202),陳元靚(ちんげんせい)編《事林広記》(1269)などがあるが,記号は人によって多少の相違がある(図10)。しかしこの宋代の俗字譜は一般化せず,その後はあまり利用されなくなった。

工尺譜は,七声,十二律の文字譜に代わって,雅楽でも民間音楽でも広く用いられ今日に至っている。現在用いられる工尺譜は,〈合,四,一,上,尺,工,凡〉がそれぞれド,レ,ミ,ファ,ソ,ラ,シに当たり,絶対音高を表すものではない。〈合,四,一〉の1オクターブ上は〈六,五,乙〉で表し,〈上,尺,工〉の1オクターブ下は〈 ,

, ,

, 〉のように文字の末尾を下方へはねて表し,1オクターブ上は〈

〉のように文字の末尾を下方へはねて表し,1オクターブ上は〈 ,

, ,

, 〉のように人偏をつけて記す(図11)。また,工尺譜は沖縄の〈工六四(くるるんしー)譜〉(工工四(くんくんしー)譜)のもとにもなった。日本に伝えられたいわゆる明清(みんしん)楽でも工尺譜を用いる。なお辛亥革命以後の中国では,音の高さをアラビア数字に置き換えリズム記号を付した〈簡譜〉(数字記譜法)がかなり広く行われており,西洋の五線記譜法も必要に応じて補助的記号をつけるなどして用いられている。

〉のように人偏をつけて記す(図11)。また,工尺譜は沖縄の〈工六四(くるるんしー)譜〉(工工四(くんくんしー)譜)のもとにもなった。日本に伝えられたいわゆる明清(みんしん)楽でも工尺譜を用いる。なお辛亥革命以後の中国では,音の高さをアラビア数字に置き換えリズム記号を付した〈簡譜〉(数字記譜法)がかなり広く行われており,西洋の五線記譜法も必要に応じて補助的記号をつけるなどして用いられている。

(2)奏法譜 楽器の奏法譜は琴(きん)(七弦琴)の譜が最も古く,初めて楽書類の中に〈琴譜〉がみられるのは,戴氏撰《琴譜》全4巻(《隋書》巻三十二,志第二十七,経籍一)においてである。これは《晋書》に出てくる戴逵(たいき)の撰んだものと考えられ,4世紀末ころのものと推測されるが,記譜の実際はわからない。現存する最古の琴譜は,6世紀後半の丘公伝《碣石調幽蘭(けつせきちようゆうらん)》を唐人が書写したといわれるもので,現存する唯一の写本は京都の神光院に国宝として保存されている。これは琴の左右手の弾法を文章で叙述したものである。その後,琴は独自の記譜法を発展させた。〈減字譜〉と称し,奏法や手法を示す漢字を略号化し,弦数,徽(き)(左手の演奏の位置のマーク)の数と組み合わせて符号化した奏法譜で,現存する減字譜の最古の例は,姜夔の《古怨》である。ただし《古怨》では後の減字譜に用いる弦名〈一〉の代りに〈大〉を用いるなどの違いがある。減字譜による琴譜の体系は明代に至り大成し,多数の琴譜が刊行された(図12)。また,古くから琴とともに弾かれる瑟(しつ)にも独自の減字譜がある(図13)。

唐代には,琵琶,五弦琵琶,笙,篳篥(ひちりき),方響,笛,箏などの楽器ごとに独自の記譜法が考案されたと考えられる。楽器ごとに記譜する日本の雅楽譜は中国の記譜にならったものと思われるから,逆に平安朝の古譜から中国唐代の記譜法を想定することも不可能ではない。例えば甘粛省,敦煌莫高窟で発見された琵琶譜は四弦琵琶の奏法譜で,漢字の略体でポジションを表しているが,日本の天平時代の琵琶譜断片(正倉院文書)や平安朝の古譜(《三五要録》など)と基本的には一致する。ただし,日本の譜には見られない記号も用いている(図14)。京都近衛家陽明文庫蔵の《五絃(琴)譜》は五弦琵琶譜で,四弦琵琶よりポジションが多いので,〈子,九,中,口,四,五,小〉の7字が多く用いられている。

笙譜は日本の雅楽笙譜とだいたい同じで,その用いられる文字は方響とだいたい同じであり,琵琶譜とも共通するところがある。篳篥譜も日本の雅楽譜とほぼ一致し,〈合,五,工,凢,勾,六,一,上,尺〉を用いるところから,宋以後の俗字譜や工尺譜の源であると考えることができる。

→中国音楽

朝鮮

古くから種々の記譜法が考案され実用されてきた。音高を表す記譜法6種と音価を示すものが1種ある。李朝の世宗(在位1418-50)が創案したといわれる〈井間譜〉は,音価を表すことができる東洋最初の定量記譜法である。それ以前から用いられた楽譜に中国伝来の律字譜(十二律文字譜)と工尺譜があり,また,高麗時代から玄琴,伽倻(かや)琴,笛,觱篥(ひちりき)などの楽器にはそれぞれの楽器の擬音によって作った〈肉譜〉があったが,いずれも音価を示さない。そのため井間譜が考案されてからは,これらの記譜法を組み合わせて用いることが多くなった。

(1)律字譜 中国から伝わった記譜法で十二律名の頭の文字で表す。中国伝来の雅楽のほか,宮廷における郷楽(きようがく)の記譜にも用いられた。《世宗実録》では井間譜と組み合わせて用いられ,《楽学軌範》では十二律名だけでなく七声とともに記す場合もある。律字譜は今日でも広義の雅楽に使用される。

(2)工尺譜 中国伝来の俗字譜で,〈合,四,一,上,勾,尺,工,凡,六,五〉を用いるが,ある記号は一つで二つあるいは三つの音を示し得るために精確に音高を表しにくい。そのために《世祖実録》にみるように十二律名を並記することもある。《楽学軌範》では宋代の俗字譜の記号と同じ略号〈ム, ,

, ,

, ,乚,∧,

,乚,∧, ,

, 〉をも記している。

〉をも記している。

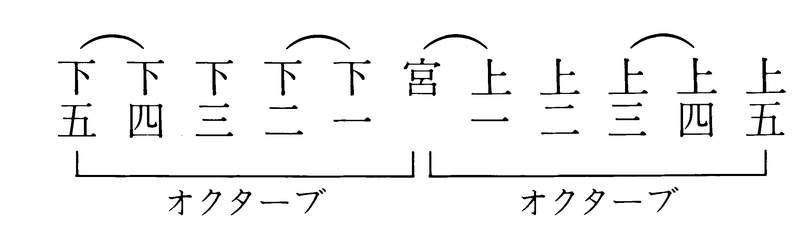

(3)五音略譜 〈宮〉を主音とし,上下の各1オクターブをそれぞれ5音に分け,数字を付して記すものであり,上五と下五はそれぞれ宮とオクターブ関係になる。

律字譜や工尺譜がその文字に慣れないと音の高低をとらえにくいのに対し,五音略譜は音の高低を容易に読み取ることができる。しかし,この記譜法は1オクターブ中5音しか表示しないので,5音音階の郷楽を記すには適当であるが,7音音階の唐楽を記譜するには不便であって,工尺譜の〈凡,一〉の字を借用して補う場合もある。五音略譜では〈宮〉の音高が不明なのでまずそれを規定する必要がある。さらに,平調(へいちよう)と界面調の旋法によって,〈宮〉- ,

, -

- の間の音程が平調では長2度,界面調では短3度と互いに異なるので,その曲の旋法が不明であると,その音程を知ることができないという短所もある。世祖(在位1455-68)のころ考案され,《世祖実録》《時用郷楽譜》(16世紀初),《大楽後譜》(1759)などに用いられたが,現在は実用されない(図15)。

の間の音程が平調では長2度,界面調では短3度と互いに異なるので,その曲の旋法が不明であると,その音程を知ることができないという短所もある。世祖(在位1455-68)のころ考案され,《世祖実録》《時用郷楽譜》(16世紀初),《大楽後譜》(1759)などに用いられたが,現在は実用されない(図15)。

(4)合字譜(ごうじふ) 《楽学軌範》によると,玄琴,伽倻琴,唐琵琶,郷琵琶に合字譜があったが,現在にまで伝えられたのは玄琴合字譜である。これは成俔(せいけん)(音楽理論家。1439-1504)らが中国の《事林広記》《大晟楽譜》などを参考にして作ったといわれるように,中国七弦琴の減字譜と同じ原理を有する記譜法である。漢数字による棵(フレット)の番号,弦名,左手指の名称と手法,右手の弾法を種々の略字で組み合わせた奏法譜である。梁徳寿編《梁琴新譜》(1610)(図16)は代表的な楽譜で,井間譜と合字譜,肉譜を組み合わせて用いている。縦の行を3,2,3,3,2,3に区切り,各行の右に五声,中央に玄琴の合字譜,左に肉譜を配する。合字譜は減字譜ほど複雑ではないが習得することが難しいためかしだいに使われなくなった。16世紀後半から20世紀初めにかけて多くの玄琴譜が編纂されたが,合字譜のみによるものは意外に少なく,井間譜,五音略譜,肉譜などと組み合わせたものが多い。肉譜が演奏者にとって便利な記譜法であるためか,多くの楽譜が肉譜を用いている。

(5)肉譜 肉譜は口音(こうおん)(日本の唱歌(しようが)もしくは口三味線に当たる)を朝鮮の国字(ハングル)で記したものである。肉譜とは,記憶を助けるために,楽器の擬音を模倣して書きとめたことに始まり,奏法の約束ごとや弦名によるものなど,各楽器によってそれぞれ異なる。玄琴は奏法による約束ごとを1字から3字のシラブルで表し,伽倻琴は各弦を口音で表すが正楽用と散調では異なるシラブルを用いる。このほか杖鼓,觱篥,奚琴,大笒,洋琴にも独自の肉譜がある。肉譜は記譜法としての精密さには不十分なところがあるが,歌いながら練習する場合や,旋律法をよく知った演奏者にとっては便利であるために民間で広く用いられている。

(6)連音標 声楽曲に用いられる記譜法で,グレゴリオ聖歌のネウマ譜や日本の平曲譜,声明(しようみよう)譜に似る。歌詞の右側に種々の記号を付して,音の高低や旋律の細かい動きを記すが,精密な記譜法ではなく演奏者の記憶を助ける程度のものである。朴孝寛・安玟英編《歌曲源流》(1875)などの声楽曲の楽譜に用いられた。

(7)井間譜 唯一の定量記譜法であり,縦の1行を細かく横線で区切って1ますに1拍を当て,律字譜や五音略譜,合字譜,肉譜などを記すものである。《世宗実録》では1行を32のます目(井間)に区切ったが,《世祖実録》では16のます目に区分し,さらにそれを3+2+3+3+2+3拍の六つのグループ(六大綱という)に分ける。曲は必ずしも第一綱から始まらない。例えば《梁琴新譜》の〈中大葉〉は第三綱から始まる。のちには《大楽後譜》や《俗楽源譜》にみるように,1行20井間の楽譜も行われた。井間譜はこれだけで用いられることはなく,必ず他の記譜法を並記するが,大きな音価を表すのに適するとはいうものの,まだ細かいリズムを表すまでには至らない。民俗音楽には通例楽譜を用いないが,口音や工尺譜を使用する場合もあり,近年,〈散調〉などに西洋五線譜に特殊な記号をつけて記譜することも多い。

→朝鮮音楽

東南アジア

伝統音楽を口伝えで伝承するのが通例であるためと,音楽に即興的要素が強いために,中国音楽の影響を大きく受けたベトナムなど一部の国を除いて,東南アジアの諸国では記譜法や楽譜はあまり発達しなかった。ベトナム音楽でも主として口承されたために記譜は補助的手段にすぎなかったが,古くから中国の工尺譜が用いられた。20世紀になって,縦横の線と工尺譜を組み合わせて横書きにした楽譜や,独自の琵琶譜,箏譜が考案された。タイの音楽では唱歌式の方法で旋律を記憶することが普通であるが,記譜をする場合には楽器の指孔やポジションによる数字譜が用いられることが多い。インドネシアの音楽では,バリ島で古くから階名に当たる記号を木の葉に記して用いたといわれるが,ジョクジャカルタ王宮では,19世紀後半から西洋五線譜の影響を受けた記譜法がガムランのために考案された。現在は,ジャワ(中央ジャワ)式,スンダ(西部ジャワ)式,バリ式の3種類の数字譜がガムランの演奏に用いられており,いずれもアラビア数字を用いて,音階の基本音列に,下からあるいは上から割り当てたものである。東南アジアでは全体において楽譜を使用する習慣が少ないが,研究用には五線譜を利用する場合が多い。しかし,音階のピッチが西洋音楽とは異なり,リズムの強弱の観念も西洋とは違うので,西洋式五線譜の使用には問題点もある。

インド

インド音楽には古くから記譜法の試みがあって,その最古の例に〈ベーダ〉朗誦のための文字譜がある。7世紀ころの〈クディミヤマーライ碑文〉にも記譜法が認められ,ここでは,階名サsa,リri,ガga,マma,パpa,ダdha,ニniと,その各子音にa,i,u,eを組み合わせ,さらに・印を上に付すなどして作った多くの文字を用いている。しかしインドの古典音楽は口承され,即興性が強く,記譜法は補助的な役割にすぎなかったため,記譜法はそれほど発展しなかった。近年もサ,リ,ガ,マ,パ,ダ,ニの階名による文字譜を用いるが,地域により表記の文字が異なる。北インドではデーバナーガリー文字,南インドでは主としてタミル語とテルグ語の文字で表記する。ただし,同じ階名でもラーガにより音程が異なるため,北インドでは各文字ごとに記号をつけるが,南インドではラーガ名や基本音列を示すことで了解し,あとは階名のみを書く。音符の長さは ;などの記号や横線を用いて表すが,表記のしかたは地域により異なる。そのほか,北インドのタブラ,バヤに用いられるように,太鼓の奏法を文字で表す唱歌(しようが)に似た方式も行われている。

;などの記号や横線を用いて表すが,表記のしかたは地域により異なる。そのほか,北インドのタブラ,バヤに用いられるように,太鼓の奏法を文字で表す唱歌(しようが)に似た方式も行われている。

→インド音楽

西アジア

西アジアの音楽も即興性が強い単旋律音楽を中心とするために,インドと同じく,一般に楽譜をそれほど必要としなかった。しかし,古くから記譜の試みがなされ,現存最古の楽譜に9世紀のキンディーの著《旋律の作曲法》にみえるものがある。これはギリシア記譜法の影響を受けたと思われるもので,アラビア文字の字母によって音を示す文字譜である。以後この記譜法に基づいてアラブの音楽理論が展開されたが,記譜法としての発展はなかった。今日のアラブ諸国は,西洋五線記譜法を借用し,アラブ化して用いている。1/4音や1/9音を基礎とする微小音程の記号を加えたり,アラビア語の歌詞を音節ごとに分けて左から右へ書き,音符と対応させるなどの工夫を行った。トルコ語の場合のようにローマ字化して用いるところもある。独自の記譜法が発展しなかった理由は,実際の音楽で音を一つ一つ記しておく必然性がなかったためであり,即興性の強いアラブ音楽では,旋律を規定する旋法(マカーム)とリズムを規定する概念(イーカーア)と歌詞が示されれば,実際の演奏が成り立つからである。また,リズムについては,インドと同じように,擬音的な文字で表す一種の唱歌(しようが)も用いられた。

執筆者:三谷 陽子

日本

日本音楽の楽譜は,楽曲のすべてが記されているというものではなく,耳から覚えた曲を思い出すための手段と考えられてきた。また日本音楽には種類や流派が多く,それぞれが独自の楽譜を用いている。そして雅楽のように合奏するものでも楽器ごとに独自の楽譜をもっている。これらを〈ネウマ〉〈タブラチュア〉の二つの様式に分類することは可能である。

ネウマ

声明,神楽,朗詠などの声楽譜として用いられる,角度の異なる短い直線を続けて旋律線を記した楽譜。この角度は音の上向・下向を表す。これを〈博士(はかせ)〉と呼ぶが,音の高低を正しく記した譜を〈本博士〉あるいは〈五音博士〉,旋律線を視覚的に図式化したものを〈目安(めやす)博士〉あるいは〈仮(かり)博士〉などと呼ぶ(図17)。この〈博士〉の直線が角度の異なる一つ一つの点で表されたものを〈ゴマ点〉と呼ぶが,これは講式,早歌(そうが),平曲,謡曲に見られる。なお浄瑠璃の譜も,平曲の記譜法にならったこの様式に属するものである。〈墨譜(ぼくふ)〉とも呼ぶ。

タブラチュア

笛類の指孔名,箏類の弦名,琴類の徽(き)名,有棹類の勘所名を記した楽譜。これを〈譜〉と呼ぶが,指孔名,弦名,徽名,勘所名のみを記したものを〈本譜〉と呼び,演奏する旋律を歌唱できるようにしたものを〈唱歌譜〉(唱歌)あるいは〈口(くち)譜〉と呼ぶ。例えば,竜笛の〈トーラーロールロ・ターアロラーアー〉,箏の〈シャシャコーロリンチイトンコーロリン〉,三味線の〈トンチンチンチンチリトチチリン〉,締太鼓の〈テレツクツッ天・ツク天 (て)連〉などである。箏や三味線では〈口三味線〉と呼んでいる。〈本譜〉は音高,〈唱歌譜〉は音価を示すので併用されることが多い(図18,19)。

このほか,それぞれ呼名のついた類型的曲節をもつ謡曲,平曲,浄瑠璃などでは,詞章を示す譜本の各段落の最初に曲節名を記す(図20)。打楽器の手組み(リズム・パターン)の名を連ねただけの譜もある。

日本音楽の楽譜が不完全であるために,演奏者が自分の心覚えとして博士や譜に朱書きすることがある。これは〈朱入〉と呼ばれ,音楽の種類や流派,あるいは演奏家個人でも一様ではない。音の高低の微妙な変化,強弱,フレージング,間,歌唱法などに関して書き込まれる。

洋楽五線譜の利用

洋楽の日本導入により,五線譜で古来の音楽を記譜する試みが明治初年からすでに行われた。近世邦楽のほとんどが律旋陰音階(都節の音階)であるため,諸音の関係はミ,ファ,ラ,シ,ドあるいはレ,ミに当たり,これを調号なしで記譜するようになった。みずからも作譜して推進したのは音響学の研究で知られる音楽学者田中正平(1862-1945)である。この場合三味線の基調である本調子の一の糸が楽譜上のロ音となり,男声の歌唱音域である平調律旋陰音階とほぼ合っていた。音高のほか奏法を示す記号なども工夫された。これは絶対音高ではなく,一本(音名イ,黄鐘(おうしき))から六本(音名ニ,壱越(いちこつ))までの音に一の糸を合わせることの可能な三味線にとっては,タブラチュアの五線譜化にすぎない。しかし,ロを基準音として五線譜に記譜することは,篠笛,尺八,箏,胡弓などでも現在行われている。地歌,尺八音楽,三曲などでは,古くから壱越(ニ)を基準とする風潮があったために,三味線,箏の一の糸と尺八の筒音をニにとる五線譜の利用法もある。また五線譜の代用としての数字譜も行われている。

執筆者:柴田 耕頴

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「楽譜」の意味・わかりやすい解説

楽譜

がくふ

音楽を記号、文字、数字などを用いて、一定の約束(記譜法)のもとに可視的に表記したもの。今日ではヨーロッパ起源の五線譜が国際的にも広く使われているが、これをもってしても楽曲のすべての要素を正確に記すことは不可能であり、楽譜どおりに演奏すれば事足れりというものではない。演奏に際して、楽譜の解釈ということが重んじられるのもそのためである。

[山口 修]

楽譜の意義

楽譜は本来は、音響として存在する音楽をなんらかの目的に応じて可視的な形に置き換えたもので、民族や時代によってさまざまな形態を示し、それぞれの音楽文化の本質を端的に表している。楽器操作などの身体運動により表出される音楽は、それ自体で時間の流れと空間の広がりという成立基盤をもっているので、それが楽譜として変形される過程や結果をみれば、音楽の時空間的構造上の特質をつぶさにみてとることができる。しかし現実には、楽譜として書き記された量は、人類の歴史を通じて鳴り響いた音楽のなかのごく一部にすぎない。音楽文化のなかでの楽譜の意義を理解するためには、「楽譜的」な形態についてもあわせて考える必要がある。すなわち、伝承や演奏に際して観察される「音楽変形」の行動である。

具体的にいえば、第一に身体運動そのものが問題になる。声の上下や楽器演奏につれて観察される身体運動は、それ自体パターン化しているので、実験的に耳をふさいでも、視覚を頼りにしてある程度は音楽構造を認知することができる。また、アンサンブル(合奏・合唱)の指揮者や教習過程での教授者の動き、とりわけ手の運動は、旋律輪郭や拍子を明確に表している。第二の音楽変形は声によるものであり、本来の演奏とはやや異なる形、すなわち擬音技法、母音唱法、口唱歌(くちしょうが)(口三味線など)、ソルミゼーション(ソルフェージュ)などを利用して行われる。第三の音楽変形も声を使うのであるが、ことば(言語)への変換である点で第二の場合とは本質的に異なる。すなわち、音楽構造が概念化ないし抽象化されて音楽用語の体系ができあがったり、日常や儀礼の場で「音楽について語ること」が行われたりするのである。

これら三つの音楽変形は、おそらくすべての民族がすべての時代にとってきた行動であろう。そしてこれらが、音楽を二次元的に視覚化する、すなわち楽譜として書き留めるという行動に大きな影響を及ぼしたと考えられる。文字をもつ社会はほとんどが楽譜をなんらかの形でもっていると思われる。しかしそれよりも、「文字的なもの」と「楽譜的なもの」が人類に普遍的に備わった文化側面であることに注意することのほうが重要である。

[山口 修]

目的と効果

音楽を楽譜、あるいはそれに類する形で固定化することは、一瞬のうちに消えてしまうはずの音響を永続させる効果があり、そこにはいくつかの目的が設定される。第一に保存、すなわち備忘や記録に供するという目的がある。レパートリーが拡大したり、それに文化的あるいは経済的価値が伴ってくるにつれ、保存を目的として音楽の一端を書き留めることは楽譜社会で広く行われている。これは主として、自分だけにわかればよい単なる思い付きの記号程度のメモの形をとることから始まる。

しかし、他人が読むことを前提にする、すなわち伝承や伝播(でんぱ)に供するという第二の目的が意識されると、一定の書き方が成立する。その書法は教習や演奏に役だてられ、一定の集団(組織・共同体・流派・社会)の共有財産となる。そして必要に応じて手写され、やがては印刷されるようになるのである。最初の印刷は中国の唐代にあったと推定されるが、現存する楽譜の年代判明の例としては、15世紀後半ドイツの「典礼歌集」が知られている。近世になるとヨーロッパ・中国・日本でそれぞれ楽譜印刷が進み、近代・現代の楽譜産業の先駆けとなった。こうして自筆譜autograph、手写本manuscript、諸々の版edition(s)などが後世にまで残されて、音楽史学者にかっこうの研究史料を提供している。なお、盲人のためには、フランスの盲人音楽家ブライユL. Braille(1809―52)に端を発する点字記譜法も整備されている。

楽譜の第三の目的は、分析に利用することである。これは主として音楽学という学問にかかわる。社会で慣用されている楽譜だけでなく、音楽学者は自ら独自の方法で採譜したり、近年は機械(たとえば自動採譜器、メログラフなど)を利用して精密な楽譜を作成し、分析を行う。

[山口 修]

形態と特質

実際に楽譜として書き留められるとき、音楽のもつ二つの特性、すなわち音のアナログ的な流れとデジタルな連鎖が考慮に入れられて、図示的形態、符号的形態、ないしその折衷形態が採用される。図示的な方法は、典型的には二次元の平面を座標軸に見立てて、時間の経過と音高の変化をグラフ的に表すものである。たとえば、ヨーロッパの五線譜においては、横軸が時間を縦軸が音高を、そして東アジアの一般的な方法として縦軸が時間を表すことなどである。また、カイロノミー(指揮者の手の動き)とも似た形で下行線、上行線、波状線などを書くことも含まれる。図示的形態の特質は、最小限の約束事項しかないうえに、書かれた線などが写実的で、いわば図像(アイコンicon)として把握しやすく、文化を越えて理解されやすいということである。これに対して符号的な方法は、文字や特殊な記号をいわば恣意(しい)的に多用するために、なじむまでに訓練を要する。しかし、いったん修得すれば、すべての記号がその前後関係において意味論的含蓄をもたされるので、音楽様式の理解には都合がよい。

一般に、楽譜を大別して、特定の楽器を対象とした奏法譜タブラチュアtablatureと、表音譜ノーテーションnotationの2種類があるといわれるが、これはヨーロッパ的枠組みである。あえてこれを拡大解釈して使うとすれば、タブラチュアはそれぞれの表現媒体(楽器)の奏法に応じて表形式に整理した図示的形態であり、ノーテーションは記号に音符notesとしての意味を与える符号的形態とすることができよう。また書き上げられた楽譜は、もともとの目的に応じて規範的、記述的という二つの特質、およびその組合せをもっている。社会一般で広くみられる楽譜の大半は規範的であるのに対して、音楽学者が機械などを利用して作成するのは記述的なものである。規範的な楽譜は、当該音楽様式にとって意味のある側面を視覚化してあるので、イーミック(エミック)emicといわれ、他方、記述的な楽譜は文化の枠を越えて詳細に(ときには文化の担い手が区別できない、あるいは、しない側面まで)書き留めてあるので、エティックeticな採譜transcriptionともいわれている。

楽譜として書き表される側面としては、まず歌詞がある。もちろん、ことばを文字として書き留めること自体は楽譜とはいえないが、歌われる単位(行・節(せつ))がはっきり区別されたり、歌詞に添えて点や線などの記号を書く形態は古今東西に例が多い。そこに記されるのは音高、音高変化(旋律型)、拍などである。器楽の場合には、さらに奏法、リズム、モチーフなどが記される。

[山口 修]

歴史と分布

現存する最古の楽譜は、古代バビロニアの粘土板(ベルリン国立美術館)に刻まれた楔形(くさびがた)文字で、紀元前800年ころのものと推定されるが、まだ解読されていない。古代ギリシアでは文字譜が声と楽器それぞれに使われていた。古いギリシア文字を正置、横転、逆転、グルーピングして法則化しているので、ある程度は解読されている。西洋でのこの後の楽譜は、主として宗教音楽において展開される。ユダヤ聖歌においては、点、直線、曲線などによる文字に似た記号がくふうされ、それぞれ特定の旋律型を示しているので、動機譜ekphonetic notationとよばれている。ビザンティン聖歌は12~15世紀の中期ビザンティン記譜法とよばれる音程表示を特徴とする。

古代ローマの言語アクセント表示法に端を発すると推定されるグレゴリオ聖歌は、旋律の上行運動を示すネウマneuma(ラテン語)、neume(英語)という記号を使っている。ネウマ記号はそれ自体では近隣する音の前後関係しか表せず、この欠陥を補うために、10世紀ごろから譜線を用いることが始まった。これは譜線ネウマstaff neumeないし隙間(音程)ネウマdiastematic neume, interval neumeとよばれ、それ以前のものはカイロノミックcheironomic neumeとよばれる。13世紀には4線上に角形ネウマnota quadrataを泳がせる方式が広く使われるようになる。ただしゲルマン系のゴシック・ネウマgothic neumeという鋲(びょう)形ネウマを使うところも多かった。譜線ネウマは、曲全体を通じて音程関係は正確に表せるが、音価の表記はあいまいなままであった。

12~13世紀のノートルダム楽派は、多声音楽の各声部のリズムを明示する必要から、モード記譜法modal notationを考案した。すなわち、リガトゥラ(連結符)の並び方のパターンにより、リズム型が示されるのである。また、声部ごとに分けて書くパート譜の最初の例としてもユニークである。長短の関係をさらに明示できるのが、13世紀中葉の定量記譜法mensural notationである。そこでは、長符ロンガlonga( )と短符ブレビスbrevis(■)が区別される。そして、分割と倍価による長短関係をさらに明確にしたのが、14世紀初めの黒符定量記譜法である。この黒符は15世紀には白抜きに変更され、白符定量記譜法となった。

)と短符ブレビスbrevis(■)が区別される。そして、分割と倍価による長短関係をさらに明確にしたのが、14世紀初めの黒符定量記譜法である。この黒符は15世紀には白抜きに変更され、白符定量記譜法となった。

15~17世紀には体系的なタブラチュアも出現する。リュート・タブラチュアの場合、水平線で弦を表し、フレットを数字・文字で書いている。鍵盤(けんばん)楽器タブラチュアは、鍵(キー)を数字・文字で表した。このような楽譜の多様化の傾向の一端として、15世紀にフランス、イタリアで現代の五線譜に近い記譜法ができていた。図示的な性格(線と線間)、そして符号的な性格(おたまじゃくし)を兼ね備えた五線譜は、バロック以後それなりの完成への道を歩み、19~20世紀にはヨーロッパの外にも広く普及していく。

漢字の伝統と十二律をはじめとする音楽理論の基盤をもつ中国は、少なくとも紀元前4世紀には楽譜があったと考えられている。それ以後の長い歴史を通じて表音譜と奏法譜という二つの形態がそれぞれ多様に展開され、近隣諸地域(ベトナム・朝鮮半島・日本)に影響を及ぼした。表音譜は七声や十二律の音名を漢字ないしその変形により表し、それらを縦に書き並べていくときの空白の大小により時間やリズムの側面が表現された。拍節法を明確に表記する努力は、縦横の線で表のように整然と表した井間譜(せいかんふ)として実を結ぶ。近世中国を代表する工尺譜(こうしゃくふ)はその典型であり、これが変形されてベトナムや沖縄の古典音楽においても継承された。井間譜がもっとも緻密(ちみつ)にくふうされたのは朝鮮においてであり、『李朝(りちょう)実録』『世宗実録』『世祖実録』などにおいて、朝鮮固有の3拍子系リズムが偶数拍群法と絡む実態を表記する方法の変遷をたどることができる。

中国でのもう一つの形態である奏法譜は、主として唐代の楽器別固有の記譜法として展開したが、それ以前からその基盤がつくられていた。たとえば、六朝(りくちょう)時代の琴譜(きんふ)『碣石調幽蘭(けっせきちょうゆうらん)』は文章による奏法記述の形をとり、唯一の現存写本が神光院(京都)にある。琴(きん)の楽譜はその後、漢字の略字を使った減字譜となる。琵琶(びわ)については『敦煌(とんこう)琵琶譜』と通称される楽譜があり、これも減字で左手指のポジションを表す方式をとっている。これは、日本に現存する正倉院文書(琵琶譜断片)や『三五要録』『五絃琴譜(ごげんきんふ)』(琴ではなく琵琶の譜)などとも部分的に共通の書法を示しているので、現行雅楽からの類推や文献学的操作によって解読が進められ、復原演奏も試みられている。

日本では中国の影響を受けながら、他方独自の書法が数多く考案されてきた。楽器習得の段階で活用される口唱歌(くちしょうが)は、本来は手や扇子を打ちながら音声で唱えるだけのものであるが、これを仮名表記した擬声譜が雅楽器、能楽囃子(はやし)、俗箏(ぞくそう)、三味線などに使われている。多くの場合、この擬声譜は同じ紙面に併記される漢字・減字などによる奏法譜に対する補助的な働きをもっているが、擬声譜を演唱したときの口唱歌は、本来の音楽に近い表現となっているところに特徴がある。また平曲などでは、口唱歌ほどに逐一音声に置き換えるのでなく、あるまとまり(旋律型・リズム型)を類型学的に整理命名した用語譜が使われた。この用語譜は他のシステムのなかにも入り込むことが多い。奏法譜は、弦名、勘所(かんどころ)、指孔、奏法などを文字(ないし減字)で示す形をとる。たとえば箏(こと)では算用漢字が弦名を、竜笛(りゅうてき)・能管(のうかん)では数字が指孔や指使いを表すし、浄瑠璃三味線では「いろは」が勘所の表記となっている。こうした楽譜では図示的な方法が併用されることが多い。たとえば、丸で拍を表し、表間(おもてま)を大丸、裏間(うらま)を小丸と区別したり(雅楽)、三角印の鋭角の向きによって撥(ばち)運動の方向を示したり(薩摩(さつま)琵琶)する。図示的方法がさらにアイコン的性格を強めてグラフ化されると、西洋のネウマ譜とも共通する直線・曲線の組合せによる記号が旋律やリズムの輪郭を描写する。この方式は声明(しょうみょう)の博士(はかせ)として知られているが、チベット仏教(ラマ教)での記譜法とも類似し、音楽書法の伝播を暗示している。日本の楽譜の重要な文献としては『糸竹初心集(しちくしょしんしゅう)』(1664)の一節切(ひとよぎり)孔名譜・三味線勘所譜、『絃曲大榛抄(げんきょくたいしんしょう)』(1828序文)の地歌三絃仮名勘所譜、『箏曲大意抄』(1779序文)の拍節明記・奏法付記による箏絃名譜などがある。

インドでは古代以来、とくにベーダ賛歌の重要なポイントを明記する記号としての楽譜があったし、7~8世紀以後はさらに器楽のソルミゼーション(サ・リ・ガ・マ・パ・ダ・ニ)を表記することや、近代ではターラ(拍群法)を数式的な記号で表すなど、さまざまなくふうが凝らされてきた。ただしインドでは、即興演奏や微妙な装飾法を重視するため、現在でも楽曲全部を表記することは行われていない。東南アジアでは、ジャワやバリでロンタル(椰子(やし)葉)に記号を刻んだ楽譜や、19世紀以来の数文字縦表記により、主要旋律を記録することがわずかながら行われていた。これらの地域、そして東アジアでは、西洋との接触以後、西洋的ソルミゼーションに翻訳しての数字譜や、譜線利用によるグラフ的要素拡大などの書法上の文化変容が進行した。たとえば、ガムランのパート譜および総譜(西洋的に左から右への横軸に時間を置いたアラビア数字による数字譜)、長唄三味線文化譜(3本の線によって3弦を表し、勘所をアラビア数字で、音価を下線補記で表記)、長唄研精会譜(縦3本の線で時間と3弦を表し、西洋のドレミとフラットやシャープなどの記号を利用)などがその例である。

西アジアでは、即興演奏による旋律型表出が音楽文化の基礎であるため、楽譜はあまり必要とされなかったが、ある程度固定化される側面を表記するために西洋の五線譜を借用し、独特の微分音を表すためにソリー記号( )とコロン記号(

)とコロン記号( )などが補助的に使われている。

)などが補助的に使われている。

現在、西洋の五線譜が世界にもっとも広く普及していて、それぞれの伝統音楽の保存・記録や、新しい音楽創造に役だてられているが、このシステムは多くの人々になじまれていて伝達を助けている反面、それぞれの民族の微妙な音楽特性を圧迫している場合もある。そこで、現代音楽や諸民族の新しい試みとして、まったく別の書法も数多く考案されている。多くの音楽書法が並存するとき、あるシステムから別のシステムへ変換する訳譜transnotationの必要も生じてくるが、言語の翻訳と似て、訳譜は原譜のすべての意味を翻訳できるとは限らない。そして多様性の時代としての20世紀後半以後は、単一の楽譜に過大の価値を与えるのではなく、多くの音楽書法の並存をさらに促す方向に向かうであろう。

[山口 修]

『NHK交響楽団編『楽譜の世界』全3巻――(1)皆川達夫監修『楽譜の本質と歴史』、(2)海老沢敏監修『音楽の現場と楽譜』、(3)小泉文夫監修『日本と世界の楽譜』(1974・日本放送出版協会)』

百科事典マイペディア 「楽譜」の意味・わかりやすい解説

楽譜【がくふ】

→関連項目スコア

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

図書館情報学用語辞典 第5版 「楽譜」の解説

楽譜

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「楽譜」の意味・わかりやすい解説

楽譜

がくふ

music notation; musical score

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

音楽用語ダス 「楽譜」の解説

楽譜 [music]

出典 (株)ヤマハミュージックメディア音楽用語ダスについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の楽譜の言及

【音楽】より

…即興を本旨とする音楽も,口承による音楽も,記譜された作品も,その点に関して言えば同一である。楽譜は,作品を固定する手段であると同時に,実際の演奏に対する覚書,指示書としての役割をもっている。しかし,その指示は,すべてを数量的に規定した電子音楽の作品のような場合は別として,演奏に携わる者の本来的な創造的自由を前提としたものである。…

【博士】より

…日本の声楽の伝統的な楽譜の一種。旋律の動きを視覚的にわかりやすく示そうとしたもので,詞章の右または左に書かれる。…

※「楽譜」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...