精選版 日本国語大辞典 「鉄鋼」の意味・読み・例文・類語

てっ‐こう‥カウ【鉄鋼】

- 〘 名詞 〙 鉄を主成分とする金属材料。鋼鉄や銑鉄(せんてつ)・鋳鉄など。

- [初出の実例]「若又生鉄鉄鋼にも御用に候はば〈略〉指上候間」(出典:万国新聞紙‐初集・慶応三年(1867)正月中旬)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鉄鋼」の意味・わかりやすい解説

鉄鋼

てっこう

iron and steel

鉄を主成分とする金属材料の総称。鉄鉱石を原料とし、高炉で製錬してまず銑鉄をつくる。銑鉄には4.5%前後の炭素をはじめとして、いろいろの不純物元素をあわせて6%から7%も含み、鋼(はがね)の特徴である粘り強さ(靭性(じんせい))や加工性が著しく足りないため、この銑鉄と鋼くずを原料として転炉または電気炉でさらに精錬して鋼をつくる。銑鉄はまた鉄くずとともに再溶解して、砂などでつくった鋳型(いがた)に流し込んで凝固させ、鋳物(いもの)として用いられる。このときの鋳物の材質を鋳鉄(ちゅうてつ)という。鋼のほかにこの鋳鉄も含めて鉄鋼材料とよんでいるが、一口に鉄鋼といえば鋼だけをさすことが多い。また単に鉄といえば、金属元素としての鉄を表すとともに、広く鉄鋼全体を意味して使われることも多い。

金属元素としての鉄は、溶融点1536℃、比重7.8の代表的な重金属である。地殻を構成する元素の百分率を表すクラーク数は、4.70%で、酸素、ケイ素、アルミニウムに次いで4番目に多い。鋼の新しい破面は銀白色であるが、大気中でもすぐに酸化して光沢が失われる。湿気があるといわゆる赤さび(水酸化第二鉄)となり、高温で酸化すると黒くて緻密(ちみつ)な酸化皮膜(四酸化三鉄Fe3O4など)が形成される。

鉄は有史以前、おそらく紀元前3000年あるいは4000年というころから人類によって知られていたと推定されているが、古代人がいかにして鉄鉱石から鉄を抽出できたのかは明らかではない。おそらく古代人が最初に手にした鉄は隕鉄(いんてつ)であったと想像される。

鉄は銅に比べて、鉱石からの還元がむずかしいうえに、融点も高く、人工的にこれを製錬することは困難であった。しかし、硬くて強く、武器や農工具に適し、原料の鉄鉱石も多量に産出するので、高温技術の発達とともにしだいに生産量が増してきた。2023年(令和5)時点で全世界の鉄鋼生産は粗鋼で年間約18億9200万トンに達し、また日本だけでも約8700万トンを生産している。この数字は、セメントの約4718万トンよりも多く、プラスチック製品(529万5573トン)の約16倍、アルミニウム製品総需要(376万9000トン)の約23倍で、文字どおり工業材料の王者の位置を守り続けているといえよう(すべて2023年時点のデータ)。

[田中良平]

製銑・製鋼の技術

主として高炉を用いて原料の鉄鉱石を還元製錬し、銑鉄をつくる工程を製銑という。鉄鉱石としてはおもに磁鉄鉱magnetite(Fe3O4)、赤鉄鉱hematite(Fe2O3)、褐鉄鉱limonite(Fe2O3・nH2O)などが用いられ、日本に輸入されるものはFe分が60%以上の高品位のものが多い。

鉄鉱石は製錬しやすいように大塊のものは砕いて20ないし30ミリメートルの大きさにそろえ、粉鉱石は焼き固めて焼結鉱またはペレットとする。これらの鉱石は、コークスや石灰石とともに高炉の上部へ交互に装入される。高炉の下部に設けられている羽口(はぐち)からは、1200℃以上に予熱された空気が吹き込まれ、羽口の内側でコークスが燃焼して一酸化炭素(CO)を生じ、同時に2000℃にも及ぶ高温となる。この高温のガスは炉内を高速で上昇しながら、上方から降下してくる装入物を加熱するとともに、その中の鉄鉱石を還元して金属鉄を生成する。金属鉄は炉内を降下しながら炭素を吸収して融点が下がり、高温に加熱されて溶融状態となり、滴下して炉底にたまるが、このときに共存する燃え残ったコークスの炭素を吸収して溶融銑鉄(溶銑)となる。原料中に含まれる不純物のマンガン、ケイ素、リン、硫黄(いおう)なども一部は還元されて溶銑中に入る。

溶銑は1400℃ないし1500℃の高温で高炉の出銑口から排出されて転炉に移され、不純物を除去する目的で精錬されて鋼となる。この工程を製鋼とよぶ。転炉は、大きいものは外径8メートル、高さは11ないし12メートル、一度に300トン以上の銑鉄を入れて精錬することができる。溶接された鋼板で外側を包み、耐火物で内張りされている。細く絞られた炉の上部からは水冷銅パイプ(ランスという)を炉内に下げて、溶銑の表面に酸素を高速で吹き付けることができる仕組みになっている。この転炉を純酸素転炉またはLD転炉という。

十分に予熱された転炉にはまず、溶銑の20ないし30%の重量に相当する鋼くずが装入され、ついで溶銑が流し込まれ、ランスを下げて酸素を吹き付ける。この酸素によってまず溶銑中のマンガンやケイ素が酸化されてスラグに入り、ついで炭素が燃え一酸化炭素ガスとなって炉外に排出される。またリンと硫黄もスラグの中に吸収除去される。後述するように、鋼の強さなどの性質は炭素の含有量によって大きく変化するので、転炉での精錬は、製造しようとする鋼の種類によって適当な炭素量になった時点で酸素を止め精錬を終了する。なお、精錬中は炭素やケイ素の酸化によって炉内の温度はしだいに上昇するので、外部から加熱する必要はなく、むしろ除去すべき炭素などの量に応じて冷却用の鋼くずの投入量を調節し、精錬終了時点でもっとも適当な温度となるよう酸素の供給量とともに制御される。精錬の終わった溶鋼の温度は、鋼の種類や後の鋳造の方法などによっても異なるが、およそ1600℃ないし1700℃である。溶鋼には、数十ないし数百ppmの酸素が溶け込んだまま残っているので、酸素との親和力の大きいマンガン、ケイ素、アルミニウムなどを少量添加して酸素量を減少させる。この操作を脱酸という。脱酸された鋼はただちに取鍋(とりなべ)に移して鋳造工程に入る。

なお、製鋼方法には転炉以外に、電気炉で鋼くずを主原料として溶解と精錬を行う電気炉法がある。日本の鋼生産量の約7割が転炉鋼、3割が電気炉鋼である。

溶鋼の鋳造には、筒形の鋳型に注ぎ込んで1個ずつの鋼塊として凝固させる造塊法と、凝固した部分を次々と引き出して長い鋼片を連続的につくる連続鋳造法とがある。次の圧延工程での鋼材歩留りが高く、熱経済性や品質の点でも優れている連続鋳造法は世界的に普及しているが、日本では連続鋳造による生産が全体の90%以上を占めるに至っている。

また、わが国の高炉操業技術はもっとも優れており、コークス消費量が少なく、生産性も大きい。またコンピュータによって操業を最適化する総合管理システムも開発されている。さらに製鋼工程では、ケイ素、炭素、リンおよび硫黄をそれぞれもっとも効果的、合理的に除去するために転炉装入前に行う溶銑の予備精錬や、転炉精錬の終了後、取鍋に移してから水素や酸素を除く真空処理など、きめ細かい技術開発が生産性や品質の向上に大きな成果をあげている。

[田中良平]

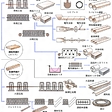

圧延

鋼塊や鋼片は、約1300℃の高温に加熱され、軟らかい状態で一対の回転するロールの間を通して板や棒の形に加工される。これを熱間圧延という。また、約5ミリメートル以下の厚さあるいは直径に圧延された鋼材は、酸洗いで表面の酸化スケールを除いたあと、常温でさらに圧延その他の加工が施される。

これらの圧延加工などによって、板、棒、管、レール、H形鋼、その他さまざまな形状の圧延鋼材が製造される。また圧延によらず、鍛造やプレスによって鍛錬と成形を行ってつくられた鋼材を鍛鋼という。このように圧延や鍛錬によって成形することを塑性加工という。

[田中良平]

鉄鋼の種類と性質

鋼材は加工によっていろいろの形状・寸法につくられるが、それとともに、強さ、靭性、硬さ、軟らかさなど、各種の用途に適当なさまざまの性質を付与する必要がある。そのためには、鋼の炭素量を変化させるほか、マンガン、クロム、ニッケル、モリブデンなどいろいろな合金元素を1種類または2種類以上組合せ添加し、さらに熱処理や塑性加工によってその組織を変化させる必要がある。

おもな合金元素として炭素だけを添加した鋼を炭素鋼とよび、炭素以外の合金元素を添加してつくられた鋼を合金鋼という。

不純物など鋼の性質に有害な物質をある一定値以下に制限し、かつ熱処理を施すなどとくに品質を吟味して製造される鋼は特殊鋼として区別され、特別な熱処理を施さず品質に対する配慮もそれほど厳格でないものは普通鋼という。

合金鋼は、添加される合金元素の種類によって、クロム鋼、クロムモリブデン鋼などとよばれる。一方、特殊鋼はその特性や用途によって、機械構造用鋼、高張力鋼、工具鋼、軸受鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼などに分類されている。機械構造用鋼や工具鋼には炭素鋼も使われるが、そのような炭素鋼は特殊鋼に含められる。

なお、炭素含有量が増加するほど鋼は一般に硬くなるとともにもろくもなり、塑性加工は困難となる。そこで約2%以上の炭素を含む合金は溶融状態から必要な形の鋳型に流し込んで凝固させ、鋳物として使われる。これが鋳鉄であり、塑性加工によらないで製品の形状・寸法に近いものを一挙につくることができる。鋳鉄は溶融温度が低く鋳物はつくりやすいが、鋼に比べれば強度と靭性がかなり不足している。そこで、炭素量の少ない鋼を鋳物として使用することもある。これを鋳鋼とよぶ。

[田中良平]

鋼の変態と熱処理

純鉄は911℃以下の温度ではα(アルファ)鉄とよばれる体心立方晶の原子配列をとっているが、911℃から1392℃の間ではγ(ガンマ)鉄とよばれる面心立方晶となり、さらに1392℃以上ではふたたび体心立方晶のδ(デルタ)鉄となって、1536℃以上では溶融する。このように純鉄には三つの同素体があり、同じ物質ではあるが、ある温度を境にして結晶の原子配列が可逆的に変化する。このような現象を変態という。室温のα鉄は強磁性で磁石によく引き付けられる性質をもっているが、780℃以上では結晶構造は変わらないまま常磁性となり磁石につかなくなる。このような変化を磁気変態という。

鉄に少量の炭素を添加して合金にすると、炭素は原子の状態でα鉄やγ鉄の結晶の中に溶け込んだ形になる。これを固溶体という。水に食塩を溶かすと、食塩のナトリウムと塩素のイオンがばらばらになって水の分子の間に散らばった状態となり、これを水溶液というのによく似ているといえよう。水に食塩を溶かすと水が凝固する温度は0℃以下に下がり、また常温で水に溶ける食塩の限界量があってそれ以上は溶けなくなるが、それらと同様に、固体の鉄に炭素が固溶するとα γの変態点は降下し、またある量以上の炭素は固溶しきれずにセメンタイト(Fe3C)という鉄と炭素の化合物として別の結晶の形で分離してくる。この現象を析出という。

γの変態点は降下し、またある量以上の炭素は固溶しきれずにセメンタイト(Fe3C)という鉄と炭素の化合物として別の結晶の形で分離してくる。この現象を析出という。

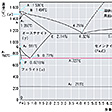

このように、鉄と炭素の割合をいろいろに変えたときの固溶や析出の状態が温度によってどう変化するかを実験的に調べてみると、α鉄には炭素がわずか0.02%程度しか固溶できないが、γ鉄には約2.1%まで固溶する。またα γ変態点(A3)は炭素量の増加とともに降下し、0.77%で727℃となるが、これ以上炭素を増してもγ鉄が安定に存在できる下限の温度は727℃以下には下がらない。この727℃の水平線をA1変態点、γ鉄とα鉄に炭素その他の合金元素が固溶した結晶をそれぞれオーステナイトausteniteおよびフェライトferriteとよぶ。

γ変態点(A3)は炭素量の増加とともに降下し、0.77%で727℃となるが、これ以上炭素を増してもγ鉄が安定に存在できる下限の温度は727℃以下には下がらない。この727℃の水平線をA1変態点、γ鉄とα鉄に炭素その他の合金元素が固溶した結晶をそれぞれオーステナイトausteniteおよびフェライトferriteとよぶ。

いま、0.77%の炭素を含む鋼を高温のオーステナイトの状態から冷却してA1変態の温度に達すると、オーステナイトはこの温度以下では安定に存在できないため、フェライトとセメンタイトの2種の結晶に分かれてしまう。この現象を共析変態とよび、2種類の結晶は微細な板の形で互いに層状に重なり合った混合物となることが多い。鋼の場合のこの共析組織をパーライトpearliteとよぶ。

このような変態は固体内での原子の拡散によって行われる。飽和食塩水を冷却すると、水の分子の間に散在していたナトリウムと塩素のイオンが集まってきて食塩の結晶として分離晶出するのと同じように、オーステナイトからパーライトが共析変態によって生成するときは、鉄三原子と炭素一原子の割合で集まってセメンタイト(Fe3C)を形成すると同時に、オーステナイトのほかの部分では鉄原子が再配列して体心立方のフェライト結晶をつくる。このような拡散変態が進行するためには時間が必要である。高温のオーステナイトの状態から十分徐々に冷却すれば粗大なパーライトを生じるが、すこし速く冷却すると炭素原子は長い距離を拡散することができず、セメンタイトの間隔は狭くなり、組織は微細となるが、鋼の強さと靭性はそれによってともに大きくなり、優れた性質が得られる。

一方、直径が10ミリメートル以下という細い丸棒状の鋼を高温から水の中に急冷すると、オーステナイトは拡散変態をおこす時間がないまま低温に過冷され、一原子ずつの拡散ではなく、結晶格子を構成する多数の原子が互いにわずかなずれ変形を瞬間的に生じて異なった原子配列の結晶に変化する。このような変態を格子変態またはマルテンサイト変態とよび、鋼の場合、こうしてできたマルテンサイトはパーライトに比べて著しく硬い組織となる。このように高温のオーステナイトの状態から急冷してマルテンサイト組織にする操作が焼入れである。

ところで、マルテンサイト組織の鋼は硬いが、使用中に寸法が変化したり、外力を受けると破壊しやすいなどの欠点がある。そこで焼入れされた鋼はかならず焼戻しを施して使用する。150ないし200℃で数十分加熱すると、マルテンサイトはわずかに焼き戻されて硬さはあまり低下しないが靭性はかなり増加し、寸法の安定性もよくなる。この操作を低温焼戻しとよび、ほかの金属材料の切断や切削あるいは塑性加工などに用いる工具用の鋼(工具鋼)の熱処理として重要である。

一方、400℃以上に加熱するとマルテンサイトは分解し、過飽和に固溶したままでいた炭素は粒状のセメンタイトの微細な結晶としてフェライト中に析出分布した組織となり、強さは低下するが靭性は著しく増加する。この操作を高温焼戻しとよび、自動車などの機械部品で繰り返しの力を受けながら長い期間にわたり過酷な条件の下で使用される機械構造用鋼にはもっぱらこの熱処理が施される。

これらのほか、比較的炭素量が少なく(0.2%以下)靭性の高い鋼の表面1ミリメートルぐらいの深さだけ炭素を浸み込ませたのち、焼入れして表面だけを硬化させる浸炭焼入れ、窒素を浸み込ませて表面硬化させる窒化、高周波コイルによる誘導電流で表面だけ急熱してただちに水冷する高周波焼入れなど、表面硬化とそれによって耐摩耗性、耐疲労性などの改善を図る熱処理法もある。

[田中良平]

特殊鋼

目的とする用途や必要な性質に応じて、各種の合金元素を添加し、不純物の制御や特別な加工、熱処理などにより組織を調整してつくられる特殊鋼には多くの種類がある。普通鋼の生産は1973年の第一次石油ショック以後は減少傾向であるが、特殊鋼の生産はニーズの多様化とともに着実に増加を続けている。以下では代表的な特殊鋼について簡単に説明しておこう。

[田中良平]

機械構造用鋼

機械部品の素材として使用されるもので、炭素量約0.6%までの炭素鋼と、数%までのマンガン、クロム、ニッケルなどを組合せ添加した低合金鋼とに分けられる。炭素鋼では拡散変態の速度が比較的大きいため、大形の部品で急冷しても中心部の冷却が遅くなる場合には焼きが入りにくい。このような部品に低合金鋼を用いれば、合金元素によって拡散変態は遅くなり中心部まで焼きが入りやすく、したがって高温焼戻しによって優れた強靭性が得られる。

[田中良平]

高張力鋼

車両、ガスタンク、船舶、橋梁(きょうりょう)などに用いられる鋼材で、溶接性に優れ、しかも引張り強さ1000メガパスカル、降伏点900メガパスカル程度までの強さを備えている。一般にハイテン(high tensile steelの略)の俗称でよばれている。溶接部の割れや脆化(ぜいか)を防ぐため、炭素量は一般に0.25%以下で、必要な強さレベルに応じてマンガン、ケイ素、ニオブ、バナジウムなどを組合せ添加する。熱間圧延のままで使用される場合と、焼入れ・焼戻しの熱処理を施す場合とがある。この種の鋼の製造方法として1960年代後半から制御圧延controlled rollingの技術が著しく進歩した。これは、熱間圧延の際、1000℃以下、850℃くらいまで、ときには750℃という低い温度まで十分に制御された工程で強い圧延加工を施して著しく微細な組織状態とし、強さとともに優れた低温靭性を確保しようとする手法で、アラスカやシベリアなどの酷寒地の石油や天然ガスを輸送するラインパイプ用に日本から大量に輸出されてきた。

[田中良平]

超強力鋼

溶接性はとくに必要としないが、ジュラルミン以上の比強度(引張り強さを密度で除した値)をもつ鋼は航空宇宙関係などで重要な部品材料となる。そのため引張り強さが約1400メガパスカル以上、降伏点が1200メガパスカル以上の鋼が種々開発利用されている。機械構造用鋼のニッケル・クロム・モリブデン鋼を改良した低合金鋼は航空機の脚部である着陸装置に多用され、18%のニッケルのほかコバルトとモリブデンなどを加えたマルエージ鋼はロケットチャンバやウランの遠心分離機に使われている。

[田中良平]

工具鋼

金属や非金属材料を常温あるいは高温で切削したり成形したりする際に、工具として使用される鋼である。工具鋼には常温・高温での硬さが大きいことと同時に耐摩耗性に優れていることが要求され、また用途によっては耐酸化性や急熱急冷が繰り返されても割れにくい耐ヒートチェック性、耐衝撃性、熱処理で寸法が狂いにくい不変形性なども要求される。硬いマルテンサイトの素地にさらに硬いセメンタイトその他の炭化物を分散させた鋼が用いられる。そのため一般に炭素は0.6%くらいから多いものでは2%まで添加され、硬い特殊な炭化物をつくる目的と、大形工具でも中心まで焼きが入り、またバイトなどが摩擦熱などで高温になっても軟化しないようにする目的で、クロム、モリブデン、タングステンなどが添加されている。

[田中良平]

軸受鋼

ボールベアリングやローラーベアリングの鋼球、ころ、レースなどに使用される鋼で、硬さ、靭性、耐摩耗性、疲労強度などが要求される。工具鋼と同様に微細なマルテンサイト素地に硬いセメンタイトの粒子を分散させて使用するが、高炭素低クロム鋼が広く利用されている。

[田中良平]

ステンレス鋼

一般に鉄鋼は湿気があれば赤さびを生じ、酸と接触すれば溶解することも多い。しかし鉄にクロムを合金させると、その添加量の増加とともに腐食は一般に少なくなり、クロム約12%以上で耐食性は著しく改善される。このように多量のクロムを含み耐食性に優れた鋼をステンレス鋼という。この耐食性の原因は、鋼の表面に形成される酸化クロムを主とする緻密(ちみつ)な皮膜(不動態皮膜)が鋼全体を環境から保護する働きをもつからである。ステンレス鋼は、このクロムだけをおもな合金元素として添加したクロム系と、ニッケルも添加したクロム―ニッケル系とに大別され、組織の点からクロム系はマルテンサイト系とフェライト系に分けられ、クロム―ニッケル系はオーステナイト系に分類される。これらはいずれも1910年前後に欧米で相次いで開発されたものである。各種化学工業から原子力、建築、そして家庭の台所に至るまでその用途が著しく広がり、多様化するニーズに応じていろいろの改良鋼種が開発され、JIS(ジス)(日本産業規格)に規定されているものも多くある。

[田中良平]

耐熱鋼

火力発電のボイラーや蒸気タービン、ガスタービン、ジェットエンジン、石油化学工業、自動車エンジンなど、高温で運転される機械・装置などの構成材料として使用される鋼である。数百℃から1000℃近い高温で数千時間、ときには10万時間以上もの長期間にわたる使用に耐えることが要求される。そのため燃焼ガスなどの雰囲気による酸化や腐食が少なく、また強度や靭性なども優れていることが必要である。とくに低温では著しく強度の大きい鉄鋼も、高温に加熱されるとしだいに軟らかくなり、小さな力の下でも長い期間には時々刻々に変形が進み、ついには破壊に至るクリープcreepという現象を生じやすい。また高温で振動など繰り返しの力を受けるときの疲労、急熱急冷の繰り返しによる熱疲労なども問題となる。そこで高温の各種環境での耐酸化・耐食性や強度・靭性などを改善した合金鋼を耐熱鋼とよび、数%以上のクロムのほか、必要に応じてニッケル、コバルト、タングステン、モリブデンその他の合金元素も添加される。ステンレス鋼をそのまま用いたり、あるいはステンレス鋼を高温用に改良した鋼種も多い。

より高い温度での使用に耐えるためには、一般に合金元素の添加量を多くする必要がある。クロムやニッケルなどの総量がおよそ50%を超えたもの、あるいはニッケルまたはコバルトそのものを主成分とする合金は超耐熱合金、または単に耐熱合金あるいは超合金superalloysとよばれている。

[田中良平]

これからの鉄鋼

鉄鋼は資源が豊富で製錬もしやすく、そのために安価であり、しかも強度、靭性、加工性などに優れ、また合金元素や組織を調整することによってそれらの性質を広い範囲に変化させることができるなどの特徴をもっている。そのため、長年にわたり、それぞれの時代の社会的ニーズの変化に対応して、多種多様な用途に適合する素材を供給してきた。最近の例をあげれば、銅、クロム、リンなどを添加して大気中で安定なさび層をつくらせ、建築用などに安価で耐食性のよい耐候性鋼板をはじめとして、ニオブ、バナジウムなどの微量合金元素の添加、いわゆるマイクロアロイング技術と、制御圧延や熱処理の組合せにより、石油や天然ガスのラインパイプ用の低温靭性に優れた厚鋼板、自動車の軽量化を実現するための高張力鋼板、とくにプレス成形時には普通鋼なみの軟らかさをもち、塗装焼付け時に硬化するというフェライト・マルテンサイト二相鋼(複合組織鋼)、非金属介在物を極端に低減して100万分の1以下の不良率で飲料缶をつくるための深絞り用冷間圧延鋼板などなど、きめ細かな技術開発により、まさに多様なニーズにこたえて今日に至っている。

こうしたニーズの多様化はこれからも際限なく続くであろうし、とくに温度、圧力、腐食、応力などいろいろな面でますます過酷な条件を要求されることが多くなってくるであろう。これらの材料ニーズを整理して鉄鋼材料の研究開発の方向の一端を以下に考えてみよう。

[田中良平]

高強度化による軽量化

自動車その他の輸送機器の軽量化と、そのための強度・靭性を兼ね備えた鉄鋼材料へのニーズはまだまだ高まるであろう。ただし、自動車では冷延鋼板の特性は極限に近いところまで改良が進み、一方では複合材料の進歩による鉄鋼材料の代替も徐々に進むなど、鉄鋼材料の占める割合が減少してゆくことは必至である。そのため鉄鋼材料の高強度化は、橋梁や各種機器などの大形構造物にその重点が移ってゆくであろう。海底石油掘削用リグ、海底パイプラインなど、低温靭性や耐海水性などをあわせ備えた高張力鋼の開発が必要となろう。また、宇宙開発や核融合などの未来技術分野では、強度とともに極低温でも十分な靭性を有する鋼材が望まれよう。

[田中良平]

耐食性

前記の海洋環境でも耐食性は重要であるが、地下8000メートルから1万メートルという高深度油田の開発のためには、さらに優れた耐食材料の要求が強い。高温かつ強腐食性に耐える油井管として超合金の利用、とくに高価な超合金を表面に張り合わせたクラッド管など、材料の複合化の方向に進むと思われる。

[田中良平]

耐熱性

各種内燃機関や石油化学工業など高温で使用される機器の運転条件はさらに厳しくなり、この分野でも鉄鋼材料のニーズは高い。ジェットエンジンやガスタービンの最高温部はニッケル基やコバルト基の超合金でほぼ占められているが、石油化学では1000℃付近の高温でも使用できる高クロム―ニッケルの耐熱鋳鋼が主力材料として賞用され、自動車のエンジンバルブや排ガス浄化装置にも耐熱鋼が使用される。石油価格の高騰は長期的にみて今後も避けられないとして、超々臨界圧汽力発電の必要性が叫ばれている。そのため600℃ないし650℃、300ないし350気圧の蒸気条件を経済的に実現するため、ボイラー管や蒸気タービンのロータ、ケーシング用などの新鋼種の開発が急がれている。

[田中良平]

その他の構造材料の特性

原子炉や核融合炉では中性子照射の問題、およびとくに照射下におけるクリープや疲労なども重要であり、それらを踏まえた材料開発が必要である。

しかも構造材料は数年からときには数十年にわたって安心して使用できることが望まれる一方、使用中の材料の経年劣化や疲労、クリープなどの損傷の進展などを定量的に把握し、非破壊検査などによって材料の余寿命を的確に推定する手法の開発が強く望まれている。

[田中良平]

機能材料としての鉄鋼

高透磁率磁性材料としてのケイ素鋼板については金属学的な改良はすでに限界に近づいているが、最近、レーザー照射という新しい物理的な手法による極低鉄損の方向性ケイ素鋼板が開発され、その成果が高く評価されている。なお、鉄‐ケイ素‐ホウ素系のアモルファス合金が変圧器鉄心材料として有望とされ、広幅帯材の開発も進められているが、ケイ素鋼板の価格にどこまで近づけることができるか、低コスト化が研究課題である。

永久磁石材料としてはMK鋼を元祖とするアルニコ磁石が広く利用されてきたが、近年では希土類‐コバルト磁石が普及しつつあり、鉄‐クロム‐コバルト磁石、鉄‐ネオジム‐ホウ素磁石も開発されている。

防振・制振材料の分野では、12%クロム‐アルミニウム系の防振合金と、薄いプラスチックシートをサンドイッチ状に挟んだ制振鋼板が開発され、とくに後者は自動車エンジンのオイルパンに実用化が始まっている。

形状記憶合金では、ニッケル‐チタン合金や銅合金が中心であったが、最近に至って安価な鉄‐マンガン‐ケイ素合金で形状記憶現象がみいだされている。

そのほか、水素貯蔵合金では鉄‐チタン系や鉄‐チタン‐酸素系が開発され、アモルファス合金では鉄‐クロム‐リン系が耐食材料として有望であるが、ごく薄い板や細い線しかつくれないという制約もあり、ニーズ開拓の問題も含め今後に待つところが多い。

以上のように、構造材料としての鉄鋼は依然として王者であり、今後ともその重要性は変わらないと思われるが、これからは複数の機能をあわせ要求されることが多く、また材料の高級化、多様化、そしてきめ細かいニーズに基づく多品種少量生産という傾向の反面、依然として低価格であることも望まれている。中進工業国の追い上げや新素材・競合材料の進出にも直面している。日本の高度技術と鉄鋼の特徴を生かしながら、新しい視点にたって高付加価値化の方向に進まざるをえないであろう。

[田中良平]

『日本鉄鋼協会編『鉄鋼便覧第3版 第Ⅱ巻 製銑・製鋼』『鉄鋼便覧第3版 第Ⅳ巻 鉄鋼材料、試験・分析』(1979、1981・丸善)』▽『石川欣造・澤岡昭・田中良平編著『未来をひらく新素材』(1983・森北出版)』▽『須藤一他著『鉄鋼材料』(『講座 現代の金属学 材料編』1997・日本金属学会)』

百科事典マイペディア 「鉄鋼」の意味・わかりやすい解説

鉄鋼【てっこう】

→関連項目鉄

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉄鋼」の意味・わかりやすい解説

鉄鋼

てっこう

iron and steel

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...