日本歴史地名大系 「信濃国」の解説

信濃国

しなののくに

信濃国の名は、「古事記」の「大国主神国譲り」のくだりに、建御名方神が追われて「科野国洲羽」の海に至ったとあるのを初見とする。古くは「科野国」と記されたが、和銅六年(七一三)の好字制によって「信濃国」と改められた。正倉院に収納されている天平一〇年(七三八)以降信濃から貢進された幾つかの庸調布の大部分にある国印はすべて「信濃」である。

「しなの」の語については種々の説があるが、信濃国に多い

原始

信濃にはいつ頃から人類が足跡を残すようになったのだろうか。先土器時代の遺跡としては、昭和二七年(一九五二)発見の

縄文時代の各期を通じて、信濃は全国で最も遺跡数が多い地域とされる。草創期の遺跡では岩陰や洞穴に痕跡を残している遺跡が注目され、特に

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「信濃国」の意味・わかりやすい解説

信濃国 (しなののくに)

旧国名。信州。現在の長野県。

古代

東山道に属する上国(《延喜式》)。はじめ科野国と記されたが,713年(和銅6)の好字制により信濃国とされた。原初の科野は千曲川流域地帯をさし,弥生時代後期には南の天竜川流域の文化圏と対比される独自の流域文化圏を形成していたらしい。古墳の築造は5世紀前後に始まり,善光寺平の南半部に点在する前期(5世紀前後)の前方後円墳群,伊那谷南部の後期(6世紀前後)の前方後円墳群をはじめ,地域ごとに特色のある古墳群がみられ,古代豪族割拠のようすがうかがえる。東信濃に信濃国造多(おお)氏,諏訪地方に神(みわ)氏,安曇(あずみ)地方に安曇氏等がおり,5世紀ごろから渡来人の定着もみられた。《和名抄》や《延喜式》によれば,伊那,諏訪,筑摩(つかま),安曇,更級(さらしな),水内(みのち),高井,埴科(はにしな),小県(ちいさがた),佐久の計10郡に66郷が置かれた。721年(養老5)国を分けて諏訪国が置かれたが10年後の731年(天平3)には再び信濃国に合併された。この諏訪国の範囲は不明である。木曾(吉蘇,岐蘇)は美濃国との境界が明確でなかったが,879年(元慶3)県坂山岑(現,鳥居峠)を堺と決定した。国府は当初小県郡(現,上田市)に置かれ,国分寺,国分尼寺も同所に置かれたが,平安初期に国府は筑摩郡(現,松本市)に移された。官道である東山道の道筋は幾度か変遷している。《延喜式》によれば,10世紀ごろには美濃国から神坂峠を越え,伊那谷,松本平,上田盆地を通り,入山(いりやま)峠(碓氷峠)を越えて上野へ至る道として整備され,11の駅家が置かれた。この東山道を上った信濃国からの貢進物は梓弓,信濃布,鮭の加工品,熊,猪,鹿の干肉,皮製品等であった。また牧畜が盛んな点に特徴があり,蘇,馬の貢進も行われた。《延喜式》によると,官牧は16牧,貢馬数は80匹でいずれも全国一であった。

中世

鎌倉時代

12世紀後半に起こった治承・寿永の内乱のとき,木曾の源義仲が信濃国および上野国の一部の武士を糾合して挙兵した。義仲は北陸道を経由して入京し,一時は平氏および源頼朝と並び天下を三分する勢いであったが,源範頼,義経の軍と戦い近江粟津で戦死した。義仲の滅亡後鎌倉幕府が成立し,頼朝の信濃国支配が進められた。信濃国は将軍家知行国(関東御分国)とされ,国司に甲斐源氏の加賀美遠光,目代に頼朝の腹心比企能員(よしかず)が補任され,比企能員は守護職を兼務した。鎌倉幕府が将軍独裁制から北条氏を中心とした政治へ移る過程で,1203年(建仁3)には比企事件,13年(建保1)には信濃国御家人泉親衡(いずみちかひら)の乱が起こった。これら二つの事件はいずれも北条氏討伐を企てたものであったが,いずれも失敗に終わり,鎌倉幕府草創期の信濃国御家人のうち,反北条氏勢力は所領没収等により排除され,信濃国における北条氏の勢力が拡大する基礎となった。信濃国守護職も,比企能員の後北条義時がこれにつき,以後義時の子重時流に伝えられ,鎌倉時代を通じて信濃国は北条氏の最も勢力の及んだ国の一つとなった。21年(承久3)の承久の乱には仁科氏,志賀氏等,一部が京方についたが,大部分は鎌倉方として参戦した。この乱に際しては,信濃国一宮である諏訪上社の大祝(おおはふり)である諏訪氏惣領家が武士としてはじめて参戦した。諏訪社の祭祀(五月会,御射山)への奉仕は,信濃国武士にとっては公事と同格またはそれ以上のものと考えられており,承久の乱における諏訪社大祝の動きが,他の信濃国武士に与える影響は大きかった。また北条氏の執権政治にとっても,諏訪社祭祀組織を活用することは,信濃国御家人を統轄する手段として有効であった。

鎌倉時代の信濃国府は引き続き府中(松本市)にあったが,善光寺付近(長野市)を〈後庁〉と称し,ここに目代等のつめる在庁機構があった。守護所は南北朝時代に船山(千曲市,旧戸倉町)にあったことはわかっているが,鎌倉時代の所在地は不明である。なお信濃国での荘園の発達は平安時代後半からといわれ,鎌倉時代には文献上120~130ほどが認められる。この内訳は皇室領46,寺社領40,諸家領11,その他であった。また将軍家領(関東御領)である春近領および前代に引き続いての牧が各地にあったことが,信濃国の特徴として挙げられる。これら荘園からの年貢は白布が中心であった。

南北朝・室町時代

建武新政権誕生後,信濃国では諏訪氏を中心とした前代の北条氏勢力が残り,1335年(建武2)7月北条高時の子時行を擁して中先代(なかせんだい)の乱をおこした。中先代軍は一時鎌倉を奪ったが,足利尊氏,直義のまき返しにあい失敗に終わった。建武政権の瓦解から南北朝内乱への過程で中先代党は南朝方にくみし,守護小笠原貞宗を中心とする小笠原一族,村上氏,高梨氏等は北朝方にくみした。44年(興国5・康永3)ころ,宗良親王が南朝方武士香坂(こうさか)氏の根拠地である伊那郡大河原(下伊那郡大鹿村)の地にはいり,同地は東国・北陸道方面の南朝方の中心地となって,南北朝内乱は最盛期をむかえた。しかし55年(正平10・文和4)桔梗ヶ原(塩尻市)の戦で信濃国の南朝方は再起不能となり,北朝方の支配が決定的となった。84年(元中1・至徳1)前後から信濃国守護に室町幕府管領の斯波義将,義種がなった。このころから信濃国人の成長がみられるとともに,守護に対する反抗が現れてきた。86年村上頼国等の国人が善光寺に挙兵し当時守護所のあった平芝(ひらしば)(長野市安茂里(あもり))を攻撃し,守護代と戦った。このような状況下に,1400年(応永7)守護に補任された小笠原長秀が信濃国へ入部した。長秀は着任早々村上氏等信濃国人の所領へ強引に守護使を入部させた。これをきっかけに信濃国人等は村上氏を中心とした連合戦線を張って長秀と対立し,国一揆をおこした。川中島平(長野市篠ノ井)の大塔(おおとう)合戦で守護方は敗れ,京へ戻った小笠原長秀は守護職を解かれた。この結果,信濃国でも国人の所領支配が強まり,荘園,国衙領における年貢収取が困難となってきた。

大塔合戦後,室町幕府は信濃国を直轄国とし,国人の懐柔策をとったが容易に鎮静しなかった。1416年の上杉禅秀の乱,23年の足利持氏の乱の鎮圧に功績を挙げた小笠原政康は25年信濃国守護に補されるとともに,国人に対し硬軟の両策をもって懐柔を始めた。38年(永享10)永享の乱に際し,政康は守護として信濃国軍を率いて出陣した。また40年の結城合戦では,国人層の有力メンバーのほとんどが政康の軍に参加している。これらのことから,政康はこの時期までに守護としての信濃領国支配を固めたと考えられている。しかし,一応安定するかにみえた信濃国も,46年(文安3)ころから小笠原氏内部の分裂抗争が起き,信濃国人もこれに巻き込まれていった。小笠原氏の内部抗争は伊那(飯田市)と府中(松本市)の分裂,さらに伊那小笠原氏の鈴岡,松尾の分裂となって現れた。抗争は鎌倉府と幕府の対立および応仁・文明の乱の東軍と西軍の対立と複雑にからみ,継続したまま戦国時代をむかえた。

戦国時代

信濃国人層の戦国大名への成長は,府中(松本市)を中心とする小笠原氏,更級・埴科郡を中心とする村上氏,奥信濃の高梨氏,諏訪盆地の諏訪氏等に代表されるが,いずれも信濃一国を領国とする大大名に成長するには至らなかった。このような状況下で,すでに甲斐一国を領有する戦国大名に成長していた武田氏による信濃国の領国化が開始された。1542年(天文11)父信虎を追った武田晴信(信玄)は,諏訪惣領家を滅亡させ,その後小笠原・村上氏を撃破して53年には北信を除く信濃をほぼ掌中にした。なお小県郡の一土豪であった真田氏は,武田氏被官となり武田氏の領土拡大に伴い,小戦国大名として成長した。

武田氏の信濃制圧は越後の上杉氏にとっても脅威となり,53年以降上杉謙信の信濃国出陣が開始され,武田信玄との数度にわたる川中島の戦がおこった。61年(永禄4)の甲越両軍の総力戦は互角とされるが,合戦後謙信の信濃における根拠は飯山城(飯山市)周辺のみとなり,北信の大部分も武田氏の支配となった。この状態は64年にはさらに確実なものとなった。武田氏は軍事力の基礎として郷村の地侍層を把握するため検地を行い,年貢負担者と軍役負担者をきめ,信濃国支配を行った。82年(天正10)の武田氏滅亡で信濃国は織田信長の支配下に入ったが,本能寺の変による信長の死で再び信濃は抗争の場と化した。南からは徳川家康,北からは上杉景勝,東からは北条氏が信濃国をねらい,真田氏に代表される信濃国の小戦国大名は所領確保および自立の方策に奔走した。85年以降,豊臣秀吉の全国統一の過程の中で北信を上杉景勝,小県郡を真田氏,その他の大半を徳川家康が支配することで小康状態をみた。続いて90年秀吉の小田原攻略の結果,家康は関東に移封され,家康支配下の小笠原・諏訪氏等も関東へ移り,その跡は豊臣諸大名へ知行割された。北信に領地を有していた上杉景勝も98年(慶長3)会津へ国替となり,上杉支配下の高梨氏,市河氏等も移住し,ここに信濃国は名実ともに豊臣政権下に入った。

執筆者:郷道 哲章

近世

支配

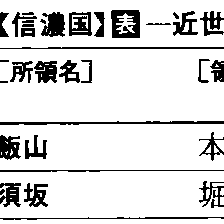

信濃国の近世の開幕は1590年(天正18)である。徳川家康の江戸移封に従って,諏訪氏,木曾氏,松本の小笠原氏,伊那の保科・小笠原・知久氏ら,佐久の依田氏など在地領主が,中小領主や地侍土豪層を伴って関東各地に移り,かわって仙石秀久(小諸),日根野高吉(高島),石川康正(松本),毛利秀頼(飯田)ら豊臣大名が入封,木曾は秀吉蔵入地となった。ついで98年(慶長3)北信4郡を領した上杉景勝が会津へ去り,田丸直昌(海津),関一政(飯山)と蔵入地が配置された。上田の真田昌幸領を除いて信濃領主は一変し,兵農分離と石高制への移行が進み,近世的支配体制が急速に形成された。豊臣秀吉没後,家康の手で1600年2月,北信の豊臣勢力は廃棄され森忠政が入封した。同年秋の関ヶ原の戦では,真田昌幸がひとり徳川秀忠軍の西征を上田城で阻んで奮戦したが,他の信濃大名はすべて家康勢に属した。戦後森・石川・仙石氏は所領を安堵され,上田領は真田信之に給され,関東から伊那郡に小笠原秀政,保科正光,知久則直らが,諏訪郡に諏訪頼水が復帰し,木曾は家康蔵入地となった。信濃国はこうして,関東八州の外延として徳川政権の揺るぎない基盤に組みこまれた。その後近世前期を通じて,大名・旗本の異動交替は枚挙にいとまないほどに激しい。北信では松平忠輝の入封と改易,飯山・須坂両藩の成立,長沼・坂木両藩の興亡,真田氏の上田から松代への移封などが主要な変動であり,中南信では木曾の尾張藩移管,美濃高須藩伊那領の成立などが,東信では徳川忠長領・甲府徳川領の興廃,岩村田藩と三河奥殿藩佐久領の成立などがあった。総じて変動のつど,小藩化と譜代藩化が進むとともに,伊那・北信・東信に幕府領が成立し拡大した。異動が止んで領主が定着固定を迎えたのは1726年(享保11)のことである。この年信濃国には13藩,旗本13知行所と寺社領(表参照),それに中野,坂木,平賀,飯島などの陣屋代官支配の幕府領約20万石が存在した。これ以降は維新まで,越後椎谷藩,奥州白河藩の飛地領設置や旗本知行所の増減など若干の変化が生じるだけである。

土地,貢租

近世前期,太閤検地の不備もあって,各地各領で先行検地を廃棄して総検地が遂行された。1602年森忠政領,29年(寛永6)小諸藩・徳川忠長領,49年(慶安2)以降松本藩・飯山藩,66年(寛文6)松代藩,寛文・延宝年間(1661-81)幕府領などがその主要なもので,90年(元禄3)に幕府が松代藩に行わせた高遠藩検地が総検地の最後になった。以後は新田検地中心になる。新田開発は前期のものが大規模で,とくに諏訪藩(高島藩)の八ヶ岳山麓40ヵ村余の新田村,松本藩安曇扇状地の39新田村,佐久郡の五郎兵衛新田など4新田村が著名である。信濃一国の総石高は秀吉時代の45万石から,1647年(正保4)57万石,1702年61万石,1834年(天保5)76万石へと増大した。無高の木曾を除けば,検地を基礎に石高制貢租体系が確立した。貢租仕法の地域的特質として次の3点が目だつ。(1)北・東・中信の幕領・私領は通常の検見取年免制であったのに対し,南信諸藩では初期以来,検地の際検地目録を交付して年貢高を固定する定物成制が長く踏襲されたこと。(2)木曾と伊那郡山間村では,木年貢,榑木(くれき)年貢を上納し,原木枯渇により代金納化する中期まで継続したこと。(3)幕府領では成立当初から皆石代納制で,その石代相場は近隣城下町における米相場を基準とする方式であったこと。

交通,都市

年貢米も農民米もその換金は,地形的制約から廻米されることが少なく,地払いを主とせざるをえなかった。買い手は在村の酒造家や杣(そま),木挽(こびき)など林業従事者もあったが,中心は都市居住者であった。米穀売買に限らず都市は内陸盆地の経済構造の中枢であった。都市にはまず宿場町があった。宿駅は五街道の中山道に1602年,これと下諏訪宿で合流する甲州道中に15年ころ設置された。五街道につぐ信濃の幹線道路では,中山道追分宿分岐の北国往還,同洗馬宿からの北国西往還(善光寺街道),松本からの糸魚川街道がそれぞれ北上し,松本から伊那を南下して三河・遠江に至る伊那街道,中山道と甲州道中を結ぶ佐久甲州道なども重要であったが,これらの街道にも宿駅ないし馬継場が設けられた。宿駅のうち,中山道の岩村田,下諏訪,福島,北国往還の本海野,坂木,善光寺街道の青柳,麻績(おみ),稲荷山,糸魚川街道の池田,大町などは在郷町として発展した。しかし,経済機能上いっそう重要なのは城下町および善光寺町である。飯山,須坂,松代,上田,小諸,松本,高島(上諏訪),高遠,飯田などの城下町は,いずれも地域経済の中核となった。なかでも松本は中南信さらに表・裏日本の多様な物資の集散地として発達し,1725年町家1233軒,2351世帯,8206人,武家6072人と合せて1万4000人に達した。飯田も中馬(ちゆうま)稼ぎと結合して繁栄し,1705年(宝永2)町家562戸,4483人を数えた。東北信の中枢市場は門前町兼宿場町の善光寺町で,1721年5000人,幕末1万人にのぼった。町と村々さらに全国市場を結ぶ交易の動脈をなした運輸機関は,中馬および手馬であった。宿駅の継荷と異なって,中馬は馬士ひとりが4~5頭の馬を追い遠距離を輸送する。前期以来宿駅問屋と数次の積荷争論を起こしたが,1764年(明和1)の評定所裁許により678ヵ村,1万8064疋の中馬が,行程,取扱い品目を付して公認された。行程は各街道を名古屋,岡崎,吉田,甲府,倉賀野などに至り,おもな移入品に塩,茶,魚,繰綿,綿織物,農具,塗物,瀬戸物,移出品にタバコ,麻,薬種,生糸,繭,米,酒,油などがあった。中馬は中南信に多いが,東北信では手馬,手牛が峠路を付け通した。後期に公認された天竜・犀・千曲各川の通船は,中馬,手馬の既得権を侵害しない品目に限定されている。

産業

中馬の移出品目にみられるように,各地で特産的諸産業が発達した。木曾山・伊那山の木材,北信・中信・伊那の麻,タバコ,紙,それに木曾馬などが代表例で,後期になると善光寺平の木綿,菜種油,伊那の元結,水引,伊那・木曾の木櫛,椀,佐久の朝鮮人参,鯉,諏訪の寒天,鋸,小倉織等々が特産化した。しかし,信濃を代表する産業といえば,養蚕,蚕種,製糸にほかならない。養蚕,製糸は早くから伊那郡,小県郡を中心に普及し登せ糸も出荷されたが,地域的にも量的にも拡大したのは18世紀後半,とくに19世紀に入ってからである。上田,松代,松本,高島等諸藩が,桑園育成や糸市,糸会所,国産会所など国産奨励政策を推進したことも拍車をかけた。生糸は京都のほか桐生,足利などへ大量に出荷され,蚕種業も上田種が急伸長した。また開港によって蚕種,生糸生産は地元の横浜売込商の活躍とあいまって飛躍的に増大し,品質改良の必要から座繰器が急速に普及した。

災害,騒動,文化

浅間焼け(浅間山)にはじまる1783-86年の天明の飢饉(ききん)や1833-36年の天保の飢饉,1715年(正徳5)天竜川水系の〈未(ひつじ)の満水〉や42年(寛保2)千曲川水系の〈戌(いぬ)の満水〉,また1847年(弘化4)の善光寺地震等々,信濃の民衆も重なる災害に苦しんだ。しかし,農村荒廃を食いとめ人口の漸増を保ち,生活向上を確保しえたのも事実で,これには領主収奪に抵抗する農民闘争の展開が大きかった。享保改革の石代相場引上げに抵抗し,数次の廻米令を阻止して石代納を守った幕府領6郡村々の広域訴願など,数々の訴願闘争がまず存在した。そのうえで,発生件数174件というずば抜けて全国1位の百姓一揆が展開した。前期には1610年佐久一郡逃散,86年(貞享3)松本藩加助騒動など,中期には1761年(宝暦11)上田藩宝暦騒動,62年飯田藩千人講騒動,77年(安永6)中野天領安永騒動など,後期には1825年(文政8)松本藩赤蓑騒動,59年(安政6)白河藩南山騒動など,幕末維新期には66年(慶応2)木曾騒動,70年(明治3)松代・中野騒動などが,それぞれ代表的な闘いであった。こうした民富の形成と確保を基盤に,寺子屋数全国一という民衆文化の高まりが生みだされた。吉沢好謙,瀬下敬忠らの郷土研究,桃沢夢宅らの和歌,加舎白雄,小林一茶らの俳諧,中村習輔らの心学などは,民衆文化の高度の達成であった。幕末期になると,伊那,木曾,諏訪,佐久を中心に平田派国学運動が燃え広がり,佐久間象山,赤松小三郎を頂点とする洋学もすそ野を広げた。

維新

幕末期,信濃諸藩は次々と藩政改革を行い,農兵徴用と洋式軍備をふくむ軍事改革にもふみきったが,思想形成の薄弱や藩論不統一に災いされて,維新動乱に際会しても尊王とも佐幕ともつかぬ日和見主義が多かった。なかで松代藩は比較的早く勤王にふみきり,朝廷から信濃11藩の触頭を命じられ,北越奥羽を転戦して多数の死傷者を出した。1868年2月旧幕府領,旗本知行所は,天朝御料に編入されて尾張藩管轄となり,ついで伊那県になった。71年7月の廃藩置県で信濃国は旧藩の12県と伊那・長野両県の計14県になり,同年11月東北信が長野県,中南信と飛驒一国が筑摩県となった。両県が合併して今日の長野県が成立したのは76年である。

執筆者:古川 貞雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「信濃国」の意味・わかりやすい解説

信濃国

しなののくに

現在の長野県にほぼ相当する古代から明治初年までの国。伊那(いな)、諏訪(すわ)、筑摩(つかま)(ちくま)、安曇(あずみ)、佐久(さく)、小県(ちいさがた)、埴科(はにしな)、更級(さらしな)、水内(みのち)、高井の10郡からなる。古くは科野(しなの)国と書き、713年(和銅6)の好字制で信濃国に改められた。「しなの」の語義には、科(しな)の木多産説(本居宣長(もとおりのりなが)ら)と山国で級坂(しなさか)(級は階・段丘の意)が多いゆえとする説(賀茂真淵(かもまぶち)ら)とがあり、後者が有力。

[古川貞雄]

古代

前方後円墳の波及などからみて、5世紀後半から6世紀、この地にいくつかの小国家が形成され、畿内(きない)政権に服していく。原初の信濃国は千曲(ちくま)川流域に成立し、他田(おさだ)氏、金刺(かなさし)氏が信濃国造(くにのみやつこ)になった。これが大伴氏、神(みわ)(諏訪)氏、安曇氏など他氏の政治圏を統合して信濃国ができあがったのは、ほぼ7世紀中葉。信濃国は当初、大和(やまと)政権の対蝦夷(えぞ)前線基地で、その幹線経路の東山道(とうさんどう)は美濃(みの)国から信濃坂(神坂(みさか)峠)を越え伊那谷を北上、原初は諏訪盆地から天坂(あまざか)(雨境(あまざかい)峠)越えで佐久へ出、碓氷(うすい)坂(入山峠)越えで上野(こうずけ)国府へ通じたが、律令(りつりょう)制完成期には伊那谷から松本平へ出、保福寺峠から小県・佐久を経て碓氷峠に至った。松本平から分岐して越後(えちご)国府へ通じる支路も開かれた。信濃国府は初め小県郡の現上田市域に置かれ、平安初期に筑摩郡の現松本市域に移る。国分寺は上田市域にあった。信濃国は全国屈指の牧場地帯で良馬を産し、信濃布(麻)やサケの製品、梓弓(あずさゆみ)なども貢納物として著名。社寺では、一時諏訪国を分立させたほどの勢力をもつ諏訪上下社や、善光寺、修験(しゅげん)道場戸隠(とがくし)山が知られた。

[古川貞雄]

中世

信濃国の荘園(しょうえん)は院政期に急増し、牧もあわせて100荘を上回るが、府中松本や善光寺の近辺など要地には国衙(こくが)領も広く存在した。これらを基盤に在庁官人化した武士勢力は、1180年(治承4)の木曽義仲(きそよしなか)挙兵に木曽党、佐久党をはじめ国中から結集した。義仲敗死後は源頼朝(よりとも)の知行(ちぎょう)国となり、国司に加賀美遠光(かがみとおみつ)、目代(もくだい)兼守護に実力者比企能員(ひきよしかず)が任ぜられた。頼朝死後は北条氏の守護領化が進み、武士団化した信濃一宮(いちのみや)諏訪上社も北条氏に臣従し、東信の滋野(しげの)三氏(禰津(ねつ)、望月(もちづき)、海野(うんの))、伊那の知久(ちく)氏、安曇の仁科氏らと神(みわ)党として連合した。北条氏滅亡後1335年(建武2)神党が中先代(なかせんだい)の乱を起こし、これを契機に南北朝の争乱が信濃を覆った。神党は宗良(むねなが)親王を推戴(すいたい)して南朝を支え、守護小笠原(おがさわら)氏や東北信の村上、高梨(たかなし)、大井、伴野(ともの)氏らは武家方(北朝)で戦った。室町幕府確立後は新たに、領国化を図る小笠原氏と国人(こくじん)領主との抗争が展開し、1400年(応永7)守護小笠原長秀を国一揆(くにいっき)が追い払う大塔(おおとう)合戦が起きた。15世紀なかばに小笠原政康が国中を平定したものの、以後小笠原氏は分裂、国人領主も離合集散して戦国争乱に突入、中南信の小笠原氏、東北信の村上氏らの戦国大名化の途上、武田信玄(しんげん)の侵攻を受け、川中島合戦のあと信濃一円が武田領国となった。中世を通じて善光寺信仰が広まり、禅宗・浄土真宗が普及して名だたる高僧が輩出した。

[古川貞雄]

近世

1582年(天正10)武田勝頼(かつより)、織田信長が相次いで滅びたあと、信濃国は上杉、徳川、北条3氏の抗争の場となったが、90年豊臣(とよとみ)政権が一国を支配した。関ヶ原の戦い後は関東の外延部として徳川政権の基盤に組み込まれ、徳川一門大名や幕府領が配置されるとともに、諸大名領は頻繁な転封のなかで譜代(ふだい)化、小藩化が進んだ。幕末期には松代(まつしろ)藩の10万石を筆頭に、飯山(いいやま)、須坂(すざか)、上田、小諸(こもろ)、岩村田、竜岡(たつおか)、松本、高島、高遠(たかとお)、飯田の11藩と他国藩領や旗本知行所が幕府領と入り組んでいた。信濃の近世を彩るのは、領主でなく、養蚕、蚕種はじめ特産諸営業と中馬(ちゅうま)、全国一の百姓一揆、俳諧(はいかい)、平田派国学や普及率最高の寺子屋など、一連の民衆の力量である。1871年(明治4)廃藩置県により長野県と筑摩(ちくま)県になり、76年長野県に統合された。

[古川貞雄]

『塚田正朋著『長野県の歴史』(1974・山川出版社)』

百科事典マイペディア 「信濃国」の意味・わかりやすい解説

信濃国【しなののくに】

→関連項目太田荘|小諸藩|諏訪藩|高遠藩|中部地方|長野[県]|松代藩|望月牧

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信濃国」の意味・わかりやすい解説

信濃国

しなののくに

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

藩名・旧国名がわかる事典 「信濃国」の解説

しなののくに【信濃国】

山川 日本史小辞典 改訂新版 「信濃国」の解説

信濃国

しなののくに

東山道の国。古くは科野国と記す。現在の長野県。「延喜式」の等級は上国。「和名抄」では伊那・諏方(すわ)・筑摩(つかま)・安曇(あずみ)・更級(さらしな)・水内(みのち)・高井・埴科(はにしな)・小県(ちいさがた)・佐久の10郡からなる。721~731年(養老5~天平3)諏方国が分置された。国府ははじめ小県郡(現,上田市),のち9世紀に筑摩郡(現,松本市)に移ったとみられる。国分寺・国分尼寺は小県郡におかれた。一宮は諏訪大社(現,茅野市・諏訪市・下諏訪町)。「和名抄」所載田数は3万908町余。「延喜式」の調庸は布で,中男作物として紙・紅花のほか,鮭・猪・雉の加工品類があり,薬品原料として胡桃(くるみ)・棗(なつめ)・梨子(なし)・大黄・石硫黄(いおう)などの貢進が定められていた。良馬の産地として御牧(みまき)が設定され,朝廷に貢馬をする駒牽(こまひき)の儀式が平安中期を中心に盛行した。また信濃布が特産として珍重された。鎌倉時代には北条氏の勢力が強く及び,南北朝期以降は守護小笠原氏や村上氏などの国人(こくじん)層が勢力を競ったが,一国規模の大名は現れず,戦国期には甲斐武田氏の領国となった。近世には11藩(のち10藩)があり,幕領・旗本領もあった。1869年(明治2)旧幕領と旧藩預地をあわせて伊那県とし,70年伊那県から中野県が分立。71年中野県は長野県と改称。また筑摩(ちくま)県ができた。76年筑摩県の一部と長野県が合併して長野県となる。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...