太陽系惑星の一つ。太陽から第5番目の距離にある。太陽系の惑星では大きさ、質量とも最大で、直径は地球の約11倍の14万2984キロメートル(1気圧となる大気の高さまで)で、質量は地球の約318倍。これは太陽の質量の約1000分の1に等しく、他の惑星をあわせた質量の約2.5倍である。自転周期は約9.93時間で、太陽系惑星のなかでもっとも短い。太陽からの平均距離は5.203天文単位(7億7800万キロメートル)で、太陽から木星まで光速で約43分かかる。火星軌道の外側を11.86年かけて公転し、軌道離心率は0.048。木星の赤道はその軌道面に対し約3.1度だけ傾いている。

地球から見てもっとも明るく見えるときにはマイナス2.94等にもなる。これは1等星の明るさの約38倍である。深夜に木星が明るく見えるころは「真夜中の明星」と表現されるほどである。

ほとんどが水素(質量の約86%)とヘリウム(約14%)からなるガス成分主体の惑星であるため、土星とともに巨大ガス惑星ともよばれる。土星のような氷のかたまりや粒からなる大規模なリングではないが、木星にもダストからなる小規模なリングが、後の探査機ボイジャー1号による木星接近時に発見された(1979)。

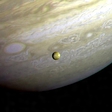

木星の衛星は2024年2月の時点で、95個がみつかっている。1610年1月、ガリレオ・ガリレイは望遠鏡を木星に向けた最初の人間となり、四つの衛星を発見した。まとめて「ガリレオ衛星」とよばれる。ドイツのシモン・マリウスSimon Marius(1573―1624)が先に見ていたと優先権を主張したが、ガリレイの発表が早かったこともあり、ガリレイの発見と広く認められている。衛星それぞれの名前には、マリウスが提案した名前(木星に近い順にイオ、ユーロパ〈エウロパ〉、ガニメデ、カリスト)が広く使用されるようになった。

ガリレオ衛星の運行表を1668年に発表したイタリアのG・D・カッシーニはパリ天文台に招かれ天文台長となったが、ガリレオ衛星の運行をさらに正確に求めようと、デンマーク出身のO・レーマーを雇った。レーマーはイオの食(木星の影に入って減光する現象)が起こる時刻が予測に対してずれが生じることに気づいた。そして光の速度は(当時の常識であった)無限ではなく有限であり、地球から木星までの距離が変化しているためであると結論し、光の速度を実際の光速の70%ほどと見積もった(1676)。

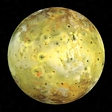

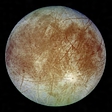

ガリレオ衛星のカリスト、ガニメデは氷成分に富む(岩石と氷半々ほど)衛星とみられている。一方、内側のユーロパとイオは岩石成分が主の衛星とみられている。

イオは木星から42万2000キロメートルの軌道を約1.8日で1周。衝突クレーターが見られないのは表面が火山噴出物で絶えず新しくなっているからである。1979年、ボイジャー・チームのエンジニアだったリンダ・モラビトLinda Morabito(1953― )は、イオ表面から270キロメートルも上昇している傘のような形のものを発見。イオにおける火山の発見はほとんどの天文学者にとって意外なものだったが、ボイジャー1号による接近の1週間前、サイエンス誌に発表された論文でイオにおける火山の存在が示唆されていた。イオ内部では潮汐摩擦でどろどろになっている部分がかなりあり、ボイジャー1号の画像にその証拠がみつかるかもしれないという内容だった。そして、実際にボイジャー1号が通過した時には、八つの火山がみつかった。なお、イオには二酸化硫黄(いおう)などからなる希薄な大気がある。

ガニメデは太陽系でもっとも大きな衛星で、惑星の水星よりも大きく、固有磁場をもつ唯一の衛星である。溝状の地形はガニメデ表面の約3分の2を占めるが、成因はよくわかっていない。酸素を主成分とする希薄な大気が存在し、オーロラを輝かせている。

ユーロパの表面は大部分が水氷に覆われているが、その下には水の海が存在する証拠がみつかっている。

カリストの表面に地質活動の痕跡(こんせき)は皆無に近く、古くからの多数の衝突クレーターで覆われている。カリストでも、ユーロパやガニメデと同様に内部に海が存在する可能性がある。

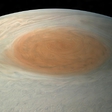

木星に見られる大赤斑(だいせきはん)の過去の姿とみられる最初の記録は、1831年9月5日にドイツのアマチュア天文家H・シュワーべが観測したもののようである(1660年代にも似たものの記録があるが、大赤斑と同一のものかは不明)。1879~1880年の大赤斑は経度にして35度近くまで(長さ約4万キロメートル)に大きくなっていた。それ以降は短くなっていき、ボイジャー探査機(1号と2号)の木星接近のころ(1979~1980年)には21度にまで短くなった。2013~2014年には13.6度(長さ1万5900キロメートル)にまで縮み、2023年には10.0度(長さ1万2500キロメートル)と地球の直径サイズ程度になっている。また、高気圧の渦である大赤斑の回転周期も変化しており、1970年代には約6日の周期であったが、2006年には4.5日、2014年には3.8日になっている。ジュノー探査機の重力測定によると、大赤斑の深さは約500キロメートルという。なお、大赤斑の発生メカニズムはよくわかっていない。

木星は強力な電波源でもある。木星磁気圏から放射されている電波のなかでもっとも強いのが波長およそ10メートルのデカメートル波で、1955年に「かに星雲」からの電波観測中に偶然発見された。この木星電波の放射メカニズムにはまだ未知の部分が多く、さまざまなモデルが提唱されている。木星磁場の軸は自転軸に対し約10度傾いている。木星磁気圏に太陽風が衝突し、太陽側の磁気圏界面は木星半径の約45倍に及び、磁気圏尾部は数天文単位程度も広がり、土星の軌道と交差しているほどである。木星磁気圏にとらわれた荷電粒子は、上層大気と相互作用しオーロラが発生する。オーロラは地球のオーロラよりも、多くの波長帯で地球のオーロラの100倍以上明るく光っている。磁場の極性(S/N)は地球とは逆で、北をさす地球上のコンパスは木星では南をさすことになる。

木星の主成分は、太陽と同じく水素とヘリウムである。大気に入っていくと圧力や温度の高まりによって、半径の半分程度で水素ガスが液体となる。この液体水素は金属のような性質をもち、電気を通す。自転の速さもあり、液体水素領域に電流が発生し、強力な磁場が生み出される。水素が金属化する付近では、H/He(水素/ヘリウム)分離が起き、He液滴の沈降に伴って解放される重力エネルギーは内部熱源候補とされている。ジュノー探査機でもたらされた高精度な重力場情報によって、木星内部には最大で木星半径の半分程度の巨大で低密度なコア(氷・岩石のコア成分が水素・ヘリウムと混合)が存在する可能性も出てきた。木星表面に見えるのは雲の頂上部で、上層はアンモニアの氷の雲。中層は硫化水素アンモニウムの粒子で、表層から80キロメートル下には水(液体)の雲がある。約10時間という高速自転のため、激しいジェット気流が生じている。

1993年3月、パロマ山の口径46センチメートルシュミット望遠鏡でユージン・シューメーカーEugene Shoemaker(1928―1997)、キャロライン・シューメーカーCarolyn Shoemaker(1929―2021)、そしてデイビッド・レビー(リビィ)David H. Levy(1948― )らのチームによって新彗星(すいせい)が発見された。彼らの発見した9番目の短周期彗星だった。シューメーカー‐レビー第9彗星(SL9)と名付けられたこの彗星は、まもなく20個以上の破片に分裂していることが判明。前年の7月に木星のそばに大接近したため、潮汐力でばらばらに分解したものとみられた。1994年7月にはこれらの破片が次々に木星に衝突していくことが予測されたが、衝突地点は地球からは直接見えない木星の裏側の南半球だった。自転によって木星の向きが変わると、衝突痕が地球からもはっきりと見えるようになった。その後もこうした木星への天体衝突が観測されており、SL9の例を含め2023年11月までに14件が報告されている。

SL9の木星衝突は、天体衝突の危険を人類に知らせる警鐘ともなり、20世紀末以降、アメリカ、日本、ヨーロッパなど、世界各地で地球接近天体をみつけだす観測が強化されていった。

[山田陽志郎 2024年6月18日]