基本情報

軌道半長径=9.5549天文単位

離心率=0.0555

軌道傾斜=2°.489

太陽からの距離 最小=13.50×108km 平均=14.29×108km 最大=15.08×108km

公転周期=29.457年

平均軌道速度=9.65km/s

会合周期=378.1日

赤道半径=6万0268km

体積=755(地球=1)

質量=95.16(地球=1)

平均密度=0.69g/cm3

自転周期=0.444日

赤道傾斜角=26°.73

アルベド=0.47

極大光度=-0.5等

赤道重力=0.94(地球=1)

脱出速度=35.48km/s

太陽系の第6惑星。美しい環をもつことで有名である。1979年9月1日,惑星探査器パイオニア11号が表面から2万1400kmまで接近したのをはじめとして,80年11月と81年8月にはボエジャー1,2号がそれぞれ12万4000kmと10万0800kmまで接近してテレビ撮影など詳しい観測を行った。

表面は木星と同様な縞模様が見られるが,表面重力が弱いのと太陽から遠く低温のため,木星より大気活動が弱く,渦や斑点も少なく模様は淡い。大気密度が低く,雲のできる高度の幅が広くまばらなため,大気は比較的透明である。自転周期は赤道付近の模様の動きから求めると10時間14分,中緯度の模様の動きから求めると10時間39分であるが,惑星探査器ボエジャー1号の電波観測によると10時間39.9分で,これが本体(固体核)の自転周期と考えられる。赤道付近の自転周期が短く観測されるのは偏西風による雲の動きで説明され,その平均風速は約400m/sと求められる。赤外線観測によれば,表面雲層付近の温度は-176℃で,雲の成分は上層では固体アンモニア,下層では硫化アンモニウムと水(氷)と考えられる。固体アンモニアの雲の層の大気圧は0.4~1.2atmと見積もられている。大気は水素,ヘリウムを主成分とし,メタンなどの炭化水素が含まれている。大気層の厚さは1500kmもあり,下層では温度上昇のため,アンモニアや水は気体となり大気活動の原動力となる。その下は木星と同様,高圧の液体水素の層がある。中心近くでは1000万atmという圧力のもとで,金属水素,金属化水という自由電子を含んで電導性を生じた水素や水の層が存在していると思われる。赤道半径は木星と同じ程度であるが,質量が小さいため,金属水素の領域はそれだけ小さくなっており,平均密度が0.69g/cm3と小さくなっている。固体中心核が存在していると思われ,中心の温度は2万K,圧力は5000万atmに達している。

惑星探査器の観測によれば,土星の磁場はきわめて弱く,赤道域表面で0.25ガウス,北極で0.6ガウス,南極で0.4ガウスである。したがって木星のような強力な磁気圏は存在していない。

環の存在に初めて気がついたのはG.ガリレイである。望遠鏡の分解能がたりなかったため,耳のある惑星と記した。1655年C.ホイヘンスは衛星チタンを発見し,あわせて土星の耳が薄い平らな環であることを示した。環の面は土星の赤道面と一致しており,軌道面と26.°73傾いているため,地球から見ると軌道上の位置によって開いたり消失したりする。環の厚さは非常に薄いので,真横から見る位置にくると大望遠鏡でも見えなくなる。逆にもっとも開いたときには土星本体が環につつみ込まれたように見える。こうした変化は土星の公転周期の29.5年を周期として起こる。近年では1966年と80年に消失が起こり,1958年は北側に,72年は南側にもっとも開いて見えた。環が外環と内環に分かれていることを発見したのはG.D.カッシニで(1675),外環をA環,内環をB環,A環とB環の間の隙間をカッシニの空隙(くうげき)という。1850年ボンド父子(W.C.BondおよびG.P.Bond)はB環の内側に薄暗い半透明な環を発見し,W.ラッセルはこれをクレープ・リング(ちりめん環)と称した。クレープ・リングはC環といわれ,通常の望遠鏡で見えるのはA,B,C3重の環である。1969年C環の内側にも環があることがわかり,D環と名付けられたが,観測が進むにつれて環の数は増え,ボエジャーによってE,F,G環まで確認された。

A環の中にエンケの空隙と称する隙間があることは古くから知られていたが,ボエジャーの撮影した写真では環はレコードの溝のように多くの細い環でできていることがわかった。逆にカッシニの空隙にも淡い環が存在し,環が単純なものでないことが確認された。B環にはスポーク状のむらがあり,環の各部の公転周期が異なるにもかかわらず,スポークがくずれないことから,何か磁気的な現象がからんでいるとされている。細い環は完全な円環ではなく,むしろらせん状に土星を取り巻いていることもわかった。細い環はつねに安定しているわけではなく,環全体の寿命もあまり長くないと思われる。F環は細い何本かの環がよじれたような構造になっており,とくに不安定に見える。

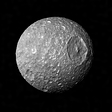

環は衛星の影響を受けている。カッシニの空隙の公転周期がミマスの公転周期の約1/2,エンケラドスの公転周期の約1/3であることは,この空隙がミマスとエンケラドスの摂動によってできたことを物語っている。B環とC環の境界の公転周期は,ミマスのそれの約1/3になっている。

環の厚みは平均150mで,もっとも厚いところで500mをこえない。A環とB環をあわせた幅が4万5000kmもあるのに対して,30万分の1という量である。環の構成物質は主として氷であり,B環のような密度の高い環では,粒子の大きさは数ミクロン程度と考えられるが,C環では直径1m級のものもある。粒子の密度が高いと互いに衝突して細かく砕かれるのであろう。

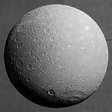

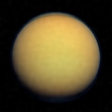

土星は昔から9個の衛星をもつことが知られており,Ⅰミマス,Ⅱエンケラドス,Ⅲテチス,Ⅳディオーネ,Ⅴレア,Ⅵチタン,Ⅶヒペリオン,Ⅷヤペタス,Ⅸフェーベと呼ばれている。しかし,ボエジャーはさらに多くの衛星を発見または確認し(いくつかは地上で発見されていた),その総数は21~23となった。ボエジャーの確認した衛星のうち番号がつけられたのはⅩヤヌス,XIエピメテウス,XIIヘレーネ,XIIIテレスト,XIVカリプソ,XVアトラス,XVIプロメテウス,XVIIパンドラ,XVIIIパンの9個である。テレスト,カリプソはテチスと,ヘレーネはディオーネと同じ軌道上で60°前と後のいわゆる三体問題の正三角形解に相当する場所(ラグランジュ点)に存在している。最大の衛星チタンは窒素からなる大量の大気をもつ。

執筆者:田中 済

シンボリズム

土星はローマ神話のサトゥルヌス(英語ではサターンSaturn)と同一視され,図像学的には,通常長い鎌をもった老人の姿で表される。ギリシア神話のクロノスと同一視されることもあり,老年,時,さらには死と結びつけられることが多いのは,古代神話の最長老であるところから,あるいは神名のクロノスKronosと,〈時〉を表すギリシア語クロノスchronosとが混同されたことによるとされる。そして,もっとも高い天空にあってもっとも運行の遅い土星に結びつけられたものという。鎌をもつのは,クロノスが大鎌でその父ウラノスの陽物を切断したという神話や,サトゥルヌスが元来農耕神だったことに由来するのであろう。錬金術では,この図像に別個の意味を与えた。錬金術のシンボル解釈では,土星=サトゥルヌスは鉛に相当する。錬金工程で,水銀に鉛を作用させてその揮発性を押さえ,凝固させる必要があるとされるが,この場合サトゥルヌスの鎌は,水銀=ヘルメス(メルクリウス)の軽快な足をなぎ払うものという意味を帯びるわけである。これが明示的な意味であるが,暗示的には,土星は準備過程にある〈第一質料〉が示す黒色を表し,いわゆる〈黒化(ニグレド)〉の過程に相当する。

占星術では,土星は一般に不幸と憂うつ(メランコリー)を意味する惑星で,吉位にある場合はしんぼう強さ,持続的なエネルギーを授けるが,凶位に立てば臆病,小心,吝嗇(りんしよく)などの性質を与える。前者の場合は,いわゆる〈土星の徴の下〉にある人として,しばしば沈鬱な芸術家の資質に結びつけられる。人体の支配部位は,右耳,膀胱,脾臓,歯,粘液,骨で,慢性病,リウマチ,皮膚病,うつ病などにかかりやすい体質をつくるとされる。

執筆者:有田 忠郎