デジタル大辞泉

「親鸞」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

しんらん【親鸞】

- 鎌倉初期の僧。浄土真宗の開祖。別名、範宴・綽空・善信。諡(おくりな)は見真大師。日野有範の子。治承五年(一一八一)青蓮院の慈円について出家、比叡山にのぼり、二〇年間学行につとめたが、建仁元年(一二〇一)二九歳のときに法然の門にはいり、専修念仏の人となる。建永二年(一二〇七)の念仏停止の際は越後国国府(新潟県上越市)に流され、四年後に罪をとかれると関東に行き、文暦二年(一二三五)頃京都に帰った。開宗宣言に相当する主著「教行信証」の初稿本は、関東在住の元仁元年(一二二四)頃に成る。恵信尼との結婚は越後国に流されてまもなくと思われ、二人の間に善鸞・覚信尼が生まれたが、善鸞は晩年、義絶された。門下に真仏・性信・唯円など。著書に「教行信証」のほか「浄土和讚」「愚禿鈔(ぐとくしょう)」「唯信鈔文意(ゆいしんしょうもんい)」など。承安三~弘長二年(一一七三‐一二六二)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

親鸞(僧)

しんらん

(1173―1262)

鎌倉初期の僧。浄土真宗の開祖。諡号(しごう)は見真(けんしん)大師。初め綽空(しゃっくう)の名を称したが、これを善信(ぜんしん)と改め、親鸞と併用した。下級貴族であった日野有範(ひのありのり)(生没年不詳)の子。

[石田瑞麿 2017年8月21日]

9歳の春、慈円(後の天台座主(ざす))の寺坊で出家して天台宗の僧となり、青年時代は横川(よかわ)常行堂(じょうぎょうどう)の堂僧として不断念仏を行う下級僧であった。早くから死について思い悩んだとみえ、1201年(建仁1)29歳のとき、後世(ごせ)の救いを求めて聖徳太子ゆかりの京都六角堂に100日の参籠(さんろう)を誓い、95日目の暁、救世(くぜ)観音(太子)の示現を得、「念仏行者(ぎょうじゃ)が宿報によって女犯(にょぼん)の罪を犯すときは、わたしが妻となって犯されよう。一生の間、行者の身の飾りとなり、臨終には極楽に導こう」という夢の告(つげ)を得た。彼はこの告の意味を問い尋ねて、源空(げんくう)(法然(ほうねん))の門をたたき、その念仏の教えに心酔して弟子となった。

1205年(元久2)源空の主著『選択本願念仏集(せんちゃくほんがんねんぶつしゅう)』の書写と師の肖像の図画を許されるほど門下の代表的な人物になった。しかしその前年、すでに源空の専修(せんじゅ)念仏の徒に対する叡山(えいざん)の非難が高まり、源空は門徒の連署のもと、「七箇条制誡(しちかじょうせいかい)」を叡山座主に提出する事態を生じ、興福寺もまた念仏停止(ちょうじ)を奏上して朝廷に迫った。こうして1207年(承元1)一部の念仏僧の風紀問題に端を発し、源空以下数人が罪科に処せられ、あるいは遠流(おんる)、あるいは死罪となり、親鸞も越後国(えちごのくに)国府(新潟県上越市)に流された。親鸞の罪科がなんであったかは明らかでない。流罪の理由を妻帯とみる説もあるが、結婚は越後に始まるとするのが穏当で、かつての六角堂参籠によって得た観音示現の夢の告は越後で実を結んだものとみられる。親鸞はこの地で三善(みよし)氏に縁のある恵信尼(えしんに)と結婚した。ここに親鸞の念仏の在家(ざいけ)主義(肉食(にくじき)妻帯を認めるもの)が始まるが、彼は配流の間、僧でも俗でもない「非僧非俗」を標榜(ひょうぼう)して、自ら「禿(とく)」を姓とした。愚禿(ぐとく)親鸞の自称はこれに基づくものである。

1211年(建暦1)11月、親鸞は流罪を許されたが、翌1212年1月、源空の死にあい、都に帰ることを断念し、地縁、血縁を頼って伝道の地を東国に求めた。1214年(建保2)には常陸(ひたち)国(茨城県)に移り住んでいるが、この年、常陸に赴く途中、彼は上野(こうずけ)国(群馬県)佐貫(さぬき)で「浄土三部経」1000部の読誦(どくじゅ)を発願した。それは経典読誦による功徳(くどく)力をもって飢饉(ききん)の災害を除こうとしたものである。しかしそれは自力の信心によるもので、「自ら信じ、人を教えて信じさせる」ことこそ、仏の恩に報ずる道と思い知ることによって、数日にして思いとどまったという。

これは信仰上の大きな転機となったと考えられる。そして以後は時とともに信仰に深みを加え、愚の自覚を通して、彼のいう、いわゆる「他力のなかの他力」の念仏に到達したと推察される。親鸞は主として稲田(笠間(かさま)市)に居を置いたようであるが、時あれば足を延ばして各地に赴き、一介の田夫野人(でんぶやじん)として念仏の布教に従い、またかたわら著述に専念した。その述作の成果は、主著『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』の土台となった『浄土文類聚鈔(じょうどもんるいじゅしょう)』『愚禿鈔』をはじめ、『浄土三経往生文類(さんぎょうおうじょうもんるい)』などとなって実を結んだと思われる。また念仏の布教には太子信仰の鼓吹もあずかったとみてよく、太子鑽仰(さんごう)の和讃(わさん)もつくられている。ここには親鸞が願いとした「自信教人信」の姿が認められるが、信仰を説き歩いたその足跡は『親鸞聖人門侶交名牒(もんりょきょうみょうちょう)』一つみても、関東では常陸、下野(しもつけ)、下総(しもうさ)、武蔵(むさし)の諸国にまたがり、奥州にも及んでいる。また『教行信証』は1224年(元仁1)以前から書き始められ、関東を去ったのちも補筆訂正されたとみられる。

京に帰った年は明らかではないが、『教行信証』の完成や師源空の法語の整理を行いたいとの願いがあって、おりしも起こった関東における念仏停止(ちょうじ)の弾圧を避けて、帰洛(きらく)に踏み切ったものと思われる。京都での親鸞は、妻子を越後に帰し、末娘の、後の覚信尼(かくしんに)(王御前)とともに、関東の門弟の仕送りを受けて生活したらしい。ほぼ著述に専念し、関東の門弟には手紙や和語の著作の筆写を送って、絶えず教化(きょうげ)を垂れていたことが知られる。そうした事実は『末燈鈔(まっとうしょう)』や『親鸞聖人御消息集(ごしょうそくしゅう)』などにうかがわれ、信仰一つに固く結ばれた師弟の心の交流を語って余蘊(ようん)がないが、そのなかでただ一つ親鸞の心を痛ましめたものは善鸞(ぜんらん)事件である。この事件は、親鸞の実子善鸞が関東に下って、若輩にもかかわらず門弟の間に指導的位置を得ようと画策したことに発する。彼は親鸞の子であるという地位を利用して、親鸞が門弟には説かなかった念仏の真髄を自分一人にひそかに人に隠して教えてくれたと公言するとともに、親鸞に対しては、門弟たちが誤った教えを説いていると誣告(ぶこく)し、かたがた当時の幕府の、念仏者の非法を禁圧する姿勢に乗じて、その非法行為が親鸞の高弟たちによるかのように、幕府や領家、地頭らに通じたようである。このため、門弟たちは窮地に落ち、信仰の動揺を招いたが、そのうち善鸞の野望が明るみに出、ついに1256年(康元1)親鸞は善鸞を義絶し、親子の縁を断ったのである。念仏の訴訟事件もその後まもなく落着をみている。晩年には「自然法爾(じねんほうに)」の一文を草し、天衣無縫の自然の境界に浸ったことを語っている。弘長(こうちょう)2年11月28日示寂。著書には『教行信証』などのほか、『浄土和讃』『高僧和讃』『正像末和讃』『唯信鈔文意』『一念多念文意』『尊号真像銘文』などがある。

[石田瑞麿 2017年8月21日]

彼の念仏を端的に示すものは回向(えこう)の思想である。その回向は、念仏などの行(ぎょう)を積んで、その功徳(くどく)を往生のための手だてに差し向けるといった従来一般の理解と異なり、仏の側から与えられることととらえたところに特色がある。彼は回向に往相(おうそう)、還相(げんそう)の二つを分け、浄土に往生する往相も、浄土で仏になってこの世に帰って世の人を救う還相も、ともに阿弥陀仏(あみだぶつ)の救いの働きと受け取った。こうした仏の働きを彼は「他力のなかの他力」とよび、自力的ないっさいを払拭(ふっしょく)した絶対他力を説いた。彼においては『大無量寿経』がすべての根幹に据えられているが、この教えも、念仏という行も、阿弥陀仏を信ずる信も、往生の証も、すべて阿弥陀仏の本願の他力により、阿弥陀仏より与えられるとした。したがって、念仏も仏の念仏せよという「本願の勅命」によって唱えさせられるのであり、信心も信じさせられているとしたのである。そして悪や虚偽に包まれている凡夫(ぼんぶ)の側には真実はなく、真実は仏だけのものであり、その仏から真実として教・行・信・証のすべてが与えられるから、浄土に生まれることも可能になるとし、とくにそうした真実の信心を得たとき、人は初めて浄土に生まれると定まった「正定聚(しょうじょうじゅ)」の位につき、仏と等しくなると説いた。ここには死の宗教としての浄土教からの脱皮がみられ、臨終の念仏を重視した当時の風潮を排し、日々の平生を重視した理由もおのずから明らかである。

[石田瑞麿 2017年8月21日]

『親鸞聖人全集刊行会編『親鸞聖人全集』全9巻(1969、1970・法蔵館)』▽『星野元豊・石田充之・家永三郎校注『日本思想大系11 親鸞』(1971・岩波書店)』▽『石田瑞麿編『日本の名著6 親鸞』(1983・中央公論社)』▽『松野純孝著『親鸞――その生涯と思想の展開過程』(1959・三省堂)』▽『赤松俊秀著『親鸞』(1961/新装版・1985・吉川弘文館)』▽『石田瑞麿編著『親鸞とその妻の手紙』(1968/新装版・2000・春秋社)』

親鸞(丹羽文雄の小説)

しんらん

丹羽文雄(にわふみお)の長編小説。1965年(昭和40)9月から69年3月『産経新聞』連載。1969年新潮社刊、全4冊。青年親鸞と既成仏教の形式主義への懐疑、師法然(ほうねん)との出会い、仏門に例のない妻帯、妻恵信尼(えしんに)への愛情、2人の間に生まれた子供たちの成長、北陸や東国への流罪とその生活、弟子たちとの関係、息子善鸞の邪教への接近と謀反、晩年の教義理解の深化などを、ただ表面的に描くだけでなく、内面化して造型している。また教義などに重点を置き、時代状況や歴史的環境などを実証的に克明に描写した異色の歴史小説でもある。

[松本鶴雄]

『『親鸞』全4冊(新潮文庫)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

親鸞 (しんらん)

生没年:1173-1262(承安3-弘長2)

浄土真宗の開祖。父は皇太后宮大進日野有範。1181年(養和1)9歳の春,慈円のもとで出家し範宴(はんえん)と号す。比叡山で堂僧として20年の修行をつんだが悟りを得ず,1201年(建仁1)29歳のとき京都六角堂に参籠して本尊救世観音に指針を求めた。このとき聖徳太子の示現を得て,法然(源空)の門に入った。法然の主著《選択(せんちやく)本願念仏集》は専修(せんじゆ)念仏をよく理解した高弟にのみ見写が許されたが,05年(元久2)4月,親鸞は入門5年で書写を認められ,法然みずから題字と僧綽空(しやくくう)という当時の親鸞の名を書いて与えた。同年閏7月には法然の肖像画作製を許され,画讃の文と善信という新たな名を書いてもらった。阿弥陀仏の救いの主対象は戒行を守れない愚かな凡夫であるとした法然の門下には,庶民階層の人たちが多くあつまったが,教団の隆盛とともに旧仏教側からねたみを受け批判された。

やがて法然教団は,専修念仏以外の宗教を否定し悪行を容認する危険思想を持つとの理由で,1207年(承元1)法然以下10余名が死罪・流罪となり,親鸞は越後へ配流された。親鸞が流罪にされたのは,法然門下で専修念仏に徹し重要な位置を占めていたためであるが,さらに彼の結婚が破戒行為とみなされたためであろう。親鸞が結婚を決意したのは,仏道を修める者が宿縁によって女性と結ばれるとき,救世観音がその女性になりかわり,生涯仕え,死に臨んでは極楽浄土へ導こうという,六角堂救世観音の夢告によったという。そしてまた法然の,現世を過ごすには念仏の妨げとなるものはすべて捨てさるべきであり,聖であって念仏ができなければ妻帯し,妻帯して念仏ができないなれば聖になって念仏せよとの意向によるものでもあった。流罪に関して,親鸞は後年《教行信証(きようぎようしんしよう)》に〈真宗興隆の大祖源空法師ならびに門徒数輩,罪科を考えず猥しく死罪に坐す。或は僧儀を改め姓名を賜うて流罪に処す。予はその一なり。しかればすでに僧に非ず俗に非ず,この故に禿の字を以て姓となす〉と記し,禿の姓の上に愚の字をつけて愚禿(ぐとく)親鸞と称した。戒律を守れぬ肉食妻帯の愚か者こそが阿弥陀仏の救いの対象であることを示したものである。その昔,最澄が比叡に入山したときの願文に〈愚中の極愚,狂中の極狂,塵禿の有情,底下の最澄〉と深くみずからを反省し大乗円頓戒を設立した。しかしその後の比叡山では宗教的自覚はえがたくなってしまった。親鸞は最澄の原点にたちかえって,専修念仏に愚禿の生かされる道を見いだしたのであった。

1211年(建暦1)親鸞は流罪を解かれた。14年(建保2)42歳のころ越後を出て常陸へ向かった。その途中,上野国佐貫で人々の幸福を願って浄土三部経の千部読誦(どくじゆ)を始めた。しかし中途で,念仏者にとって称名以外になすべきことはなく,念仏ひとつで救われる喜びを一人でも多くに伝えることが念仏者のつとめであり,また人々に真の幸福を分かちあえるのだと思いかえして千部読誦の行を中止し,布教活動を開始した。20年間常陸国稲田を中心に東国各地で精力的な布教に従ったのち,34年(文暦1)62歳のころ京都に帰った。当時京都では念仏者は弾圧され,親鸞にとっても危険な状況で,東国におけるような積極的布教を行うことは困難なため,主として著述を通じて伝道につとめた。

帰洛10年間は,かねて執筆中の《教行信証》の完成に力をそそぎ,78歳のとき聖覚著《唯信鈔》の注釈《唯信鈔文意》を著した。主著《教行信証》6巻のなかでは信巻が中心であり,弥陀の本願を信ずる〈信の一念〉に救済が確立すると主張する。70歳代の後半から88歳までの約10年間は,とくに著述や経典の書写が多く,門弟への書状もまた80歳以後に集中的に残る。これらを通じて親鸞の思想の深化円熟をうかがうことができる。なかでも東国における念仏集団の思想的混乱,これに触発された息男善鸞(ぜんらん)の異義事件を契機に,親鸞の思想は一段と純化された。それは,みずからのはからい心を捨て去って,弥陀仏の救済にうちまかせた自然の念仏に生きる,いわゆる自然法爾の心境に達している。1262年(弘長2)11月28日三条富小路の善法坊で90歳をもって没した。鳥辺野の南,延仁寺で火葬にし,東山大谷に墓を建てた。死後10年,息女覚信尼と東国門弟は墓所を改修し廟堂を営み親鸞の影像を安置した。これを大谷廟堂と称する。すなわち本願寺の前身である。親鸞は配流されて間もなく,越後介三善為教の娘恵信尼(えしんに)と再婚した。彼女の書状10通が西本願寺に現存し,親鸞の動静を知る貴重な史料となっている。

執筆者:千葉 乗隆 他力の信心を極限まで推し進め純化した親鸞は,その信心の系譜につらなる人々の間で信仰の対象とされ,神格化された。親鸞帰洛後の東国では,数々の念仏者の集団が生まれ,教団への道を進むようになったが,唯円の著とされる《歎異抄(たんにしよう)》は,そうしたなかで親鸞の信仰の根本を伝えようとしたものであった。親鸞の没後,京都では親鸞の曾孫覚如が本願寺を中心に真宗教団の統一をはかり,1294年(永仁2)に《報恩講式》,翌年に《本願寺聖人親鸞伝絵》を著した。この最初の親鸞伝は,貴族的な出自を強調し,如来の化身とするなど,教団の統一をめざす覚如の,祖師神格化の意図が強くあらわれているが,後世教団で語られる親鸞像の基礎となった。室町時代に入って真宗の布教が進むと,親鸞伝の増補修飾は一段と進んだ。《親鸞聖人御因縁秘伝鈔》は,親鸞が師法然の命によって九条兼実の娘玉日姫と結婚したと記し,それが〈本願寺系図〉にとり入れられたため,真宗門徒の間では近代まで事実と信じられていた。また,玉日姫も観音の化身とされ,信仰の対象となった。親鸞が東国で布教を進める間に出会った数々の奇蹟や教化の物語は,江戸時代の《遺徳法輪集》《二十四輩記》《大谷遺蹟録》などに集成され,門徒の間で語り伝えられた。

明治時代に入って実証的な考え方が進むと,歴史学的にみて伝記史料がきわめて乏しい親鸞については,一時は抹消論も唱えられた。しかし,1921年に〈恵信尼消息〉が発見され,また親鸞自筆と伝えられるものの筆跡研究が進むにつれて,親鸞の実在を疑う論は影をひそめた。他方,自己のはからいを捨てて阿弥陀一仏に帰依することを説いた親鸞の思想に対する,近代的な解釈が始まり,清沢満之(きよさわまんし),暁烏敏(あけがらすはや)などの思想家,宗教家の論著が人々に大きな影響を与え,《歎異抄》が知識人の間で広く読まれるようになった。近代的な自我意識が成立するなかで,自己を徹底的に凝視する親鸞の思想に共鳴する人々があらわれ,倉田百三の戯曲《出家とその弟子》は,若い知識人に強い影響を与えた。その刺激を受けて大正時代には,親鸞を主人公とする小説や戯曲がつぎつぎに発表され,上演された。近代になっても,伝統的な宗門組織のなかで生きる人々の間では,近世以来の親鸞伝が語り続けられていたが,昭和に入っても,親鸞の思想に傾倒した知識人は,三木清,亀井勝一郎をはじめ数多い。また親鸞を時代的な背景のなかで理解しようとした服部之総(はつとりしそう)の論は,第2次大戦後の親鸞理解に大きな影響を与えた。

執筆者:大隅 和雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

親鸞【しんらん】

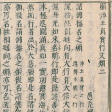

鎌倉時代の僧。浄土真宗の開山。諡(おくりな)は見真大師。出家後しばしば法名を変え,範宴・綽空・善信と称す。曇鸞の他力回向(えこう)によって発得して以来,親鸞と名のり,愚禿(ぐとく)と称した。幼くして青蓮(しょうれん)院慈円の門に入り,のち比叡山の堂僧として修行し,また奈良に遊学した。六角堂に参籠(さんろう)し聖徳太子の文の示現により法然(ほうねん)に帰依,他力念仏門の宗旨に精進した。のち法然の許しを得て恵信尼と結婚した。1207年法然の承元法難に連座し,越後に流された。勅赦後は信濃・下野(しもつけ)・常陸(ひたち)の各地を遍歴して教化に努め,常陸の稲田で《教行(きょうぎょう)信証》を著し,真宗の基礎を置いた。60歳にして帰洛(きらく)の途につき,近江(おうみ)の木部(きべ)で錦織(にしごり)寺を建てた。京都では転々と住居を移して教化と著述に努めた。その思想は法然の念仏為本に対して信心為本といわれ,徹底した信心中心の思想で,阿弥陀仏への絶対的信仰を往生の要義とした。またそのことの象徴的表現である〈悪人正機〉は親鸞の特異な思想として評価されている。著書《浄土文類聚鈔》《愚禿鈔》《一念多念文意》《三帖和讃》など。なお《歎異(たんに)鈔》は言行録。また親鸞の一生を描いた《善信上人絵》が1295年覚如の詞と浄賀の絵で作られ,これをもとに多数の《親鸞上人絵伝》が13−14世紀に作られた。

→関連項目悪人往生譚|悪人正機説|回向|小野清一郎|開山・開基|鎌倉仏教|毫接寺|私聚百因縁集|浄土教|照蓮寺|専修寺|専修寺|天台宗|東塔|曇鸞|直江津|西本願寺|念仏|野間宏|日野|仏教|仏光寺|報恩講|蓮如|和讃

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

親鸞

しんらん

[生]承安3(1173).京都

[没]弘長2(1262).11.28. 京都

鎌倉時代の僧。浄土真宗の開祖。幼時に母を失い,9歳で出家。養和1 (1181) 年青蓮院の慈円について得度したと伝える。比叡山で 20年間学び修行したが,安心が得られず,建仁1 (1201) 年京都の六角堂に 100ヵ日の参籠に入り,それが機縁となって吉水の法然の門弟となり,ここで浄土教の教えを受けた。建永2 (07) 年旧仏教の讒訴によって法然は土佐に,親鸞は越後に流された。のち,越後で豪族の娘恵信尼と結婚したようである。勅赦ののち,法然の死を知って京都に戻らず,常陸地方の教化を志し,関東で『教行信証』 (6巻) を一応脱稿。貞永1 (32) 年頃京都に戻った。『三帖和讃』『唯信鈔文意』などを著わす。 90歳で寂。末娘覚信尼が親鸞の廟を建てた。のち大谷の姓を授かる。『歎異鈔 (たんにしょう) 』は晩年の言行を弟子,唯円 (ゆいえん) らが記したものであろう。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

親鸞

しんらん

1173~1262.11.28

鎌倉中期の僧。浄土真宗の開祖。京都生れ。綽空(しゃくくう)・善信とも称し,愚禿(ぐとく)と号する。諡号は見真大師。父は皇太后宮大進の日野有範。9歳で比叡山に出家して範宴(はんえん)と号し,常行三昧堂の堂僧を勤める。1201年(建仁元)京都の六角堂に参籠し,聖徳太子の示現によって法然(ほうねん)に従い専修念仏に帰入。07年(承元元)2月,朝廷は法然以下の専修念仏を弾圧し,親鸞は越後に配流された(承元の法難)。11年(建暦元)の赦免後,14年(建保2)に妻恵信尼をともない関東に移住し,以後約20年間東国教化(きょうけ)に努めた。この間に絶対他力・悪人正機の思想を深め,主著「教行(きょうぎょう)信証」の初稿を完成させ,下野国高田の真仏(しんぶつ)・顕智(けんち),下総国横曾根の性信(しょうしん)らの有力門弟が初期教団を形成。32年(貞永元)頃帰洛し,62年(弘長2)90歳で没するまで述作・推敲などの活動を続けた。著書は「愚禿鈔」「浄土和讃」「唯信鈔文意」などきわめて多く,唯円編の「歎異(たんに)抄」や本願寺3世覚如の撰述した「親鸞伝絵」も重要史料。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

Sponserd by

親鸞 しんらん

1173-1263* 鎌倉時代の僧。

承安(じょうあん)3年生まれ。日野有範(ありのり)の子。妻は恵信尼(えしんに)。浄土真宗の開祖。比叡(ひえい)山で修学し,建仁(けんにん)元年源空(法然)の門にはいり,専修(せんじゅ)念仏に帰依(きえ)。念仏教団禁圧により越後(えちご)(新潟県)に流罪となる。建暦(けんりゃく)元年ゆるされ,関東で布教。60歳ごろ京都にもどり,著述と門弟の指導につとめた。絶対他力・悪人正機(しょうき)説をとなえ,肉食妻帯の在家主義を肯定した。弘長(こうちょう)2年11月28日死去。90歳。法名は別に綽空(しゃくくう),善信。号は愚禿(ぐとく)。諡号(しごう)は見真大師。著作に「教行(きょうぎょう)信証」「和讃」,語録に唯円編「歎異抄(たんにしょう)」など。

【格言など】善人なおもて往生をとぐ,いわんや悪人をや(「歎異抄」)

出典 講談社デジタル版 日本人名大辞典+Plusについて 情報 | 凡例

Sponserd by

親鸞

しんらん

1173〜1262

鎌倉初期の僧。浄土真宗(一向宗)の開祖

初め比叡山の学僧として修学したが,やがて法然の門に入る。旧仏教勢力の弾圧をうけ法然に連坐して越後に配流され,のち常陸(茨城県)に移住。20余年の長きにわたって下級武士・農民の間に教えを説き,多くの門弟を育て,晩年京都へ帰る。親鸞の教えの特色は,法然の思想をさらに徹底させた絶対他力の信仰と,悪人正機説である。主著『教行信証』や,弟子唯円 (ゆいえん) が師の語録をまとめた『歎異抄 (たんにしよう) 』によって,その思想をうかがうことができる。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

Sponserd by

親鸞

吉川英治の長編歴史小説。1938年刊行。田坂具隆監督、中村錦之助主演の同名映画(1960/二部作)の原作。

出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報

Sponserd by

親鸞 (しんらん)

生年月日:1173年4月1日

鎌倉時代前期の僧

1263年没

出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の親鸞の言及

【悪人正機】より

…浄土真宗の開祖親鸞の教えの特徴をあらわす言葉。悪人こそが阿弥陀仏の救いの主対象であること。…

【大谷本廟】より

…浄土真宗の開祖親鸞の墓所。京都市東山区五条坂にある。…

【教行信証】より

…浄土真宗の開祖[親鸞]の主著。くわしくは《顕浄土真実教行証文類》。…

【教相判釈】より

…これを改正増補して隋の天台宗の智顗(ちぎ)は,一華厳(阿含)時,二鹿苑時,三方等時,四般若時,五法華・涅槃時の五時にわたり,説法方法からして頓・漸・秘密・不定の四教と説法内容からして蔵・通・別・円の四教との八教が説かれたという[五時八教]の教判を完成させ,唐の華厳宗の智儼(602‐668)や法蔵は,一小乗教,二大乗始教,三終教,四頓教,五円教の五教と,我法俱有宗,法有我無宗,法無去来宗,現通仮実宗,俗妄真実宗,諸法但名宗,一切皆空宗,真徳不空宗,相想俱絶宗,円明俱徳宗の十宗の教判を完成させた。日本においても,空海の顕密二教を分かち十住心(《[十住心論]》)を立てる教判や,親鸞の頓教に難行易行の二道と竪超横超の二超を立てて漸教・小乗教に対比させる教判などが説かれた。【荒牧 典俊】。…

【三帖和讃】より

…親鸞が作った《浄土和讃》《浄土高僧和讃》《正像末法(しようぞうまつポう)和讃》の3部の総称。《浄土和讃》116首は,曇鸞(どんらん)の《讃阿弥陀仏偈(さんあみだぶつげ)》と浄土三部経などによって阿弥陀如来を讃嘆し,《浄土高僧和讃》117首は,竜樹など7人の高僧をたたえる。…

【出家とその弟子】より

…大正期の宗教文学の傑作として著名。親鸞の思想を下敷きにし,宗教と愛欲,罪と愛との葛藤を問題意識として展開。親鸞とその弟子の唯円,親鸞の子の善鸞,遊女浅香らが中心人物。…

【正信偈】より

…真宗の宗祖[親鸞]の撰述。正しくは〈正信念仏偈〉という。…

【浄土教】より

…ただし,慧遠を中心とする結社は高僧隠士の求道の集まりで,主として《般舟三昧経》に依拠して見仏を期し,各人が三昧の境地を体得しようと志すものであって,ひろく大衆を対象とする信仰運動ではなかった。日本の法然,親鸞らを導いた純浄土教義と信仰は,北魏末の曇鸞(どんらん)に始まり,道綽(どうしやく)を経て善導によって大成される。はじめ竜樹系の空思想に親しんでいた曇鸞は,洛陽でインド僧の菩提流支に会い,新訳の世親撰《無量寿経論》を示されて浄土教に回心し,のち山西の玄中寺でこれを注解した《往生論註》を撰述し,仏道修行の道として仏の本願力に乗ずる易行道につくことを宣布するとともに,いわゆる〈浄土三部経〉を浄土往生の信仰の中心とする浄土教義をうちたてた。…

【聖徳太子】より

…1069年(延久1)には法隆寺東院絵殿に障子絵伝が描かれ,1121年(保安2)には西院に聖霊院が造立されたのは四天王寺の影響があろう。 中世には,橘寺,広隆寺など周辺の太子にかかわる天台寺院,そして,太子創建と伝える京都の六角堂に参籠した親鸞が夢告を受け回心したと伝える(聖徳太子内因曼荼羅)ことを契機とする,親鸞の太子信仰を継承する高田専修寺派を中心とする浄土真宗寺院によって太子伝の絵解き唱導が広く行われ,大量の絵伝と物語化した太子伝記が生みだされた。その典型は,1320年(元応2)ころに四天王寺で製作された《正法輪蔵》で,それは中世に醸成された太子をめぐる豊かな秘事口伝を含む。…

【浄土真宗】より

…[親鸞]を宗祖とする仏教の一派。略して真宗ともいう。…

【罪】より

…紀元後にインドで成立した浄土教は,このように原始仏教以来の倫理的な罪悪観をいっそう掘り下げたところに特徴があった。そしてこれが中国に伝えられると,唐代に活躍した善導によって浄土教の罪業意識はさらに深く追求され,やがて日本の親鸞の思想に大きな影響を与えた。すなわち親鸞によれば,人間は本質的に罪悪深重(ざいあくじんじゆう)の凡夫であり,救われざる存在であるが,しかしただ一つ阿弥陀仏の他力を信ずること=他力本願を通して救われるのだ,という(《歎異抄》)。…

【曇鸞】より

…いわゆる〈浄土三部経〉(《無量寿経》《観無量寿経》《阿弥陀経》)を浄土往生の信仰の聖典とし,《無量寿経論》の注釈たる主著《往生論註》のほか,阿弥陀仏への賛美歌ともいうべき《讃阿弥陀仏偈》を著し,〈難行道〉を捨てて仏願力に乗ずる〈易行道〉につくべきことを宣布し,浄土教義を確立した。その教義は,道綽(どうしやく),善導をへて日本に伝わり,法然,親鸞,とくに親鸞の浄土教義の基礎となった。【礪波 護】。…

【念仏】より

…南無阿弥陀仏と弥陀の名号を唱えて,極楽浄土への往生を期する,いわば〈念仏宗〉ともいうべき新宗派があいついで出現した。法然が開いた浄土宗,その弟子親鸞が立てた浄土真宗,さらに一遍を祖とする時宗がそれである。法然は諸行を捨て念仏の一行を選んだが,彼はその念仏はすでに弥陀によって選択されていた本願の念仏であったとし,念仏に絶対の価値を認めた。…

【仏教】より

…これまでのように観想の阿弥陀仏礼拝も,[浄土三部経]の読誦も不要であり,称名念仏だけが〈正定業(しようじようごう)〉であるという点で,阿弥陀信仰はより易行(いぎよう)となり,在家民衆の生活のなかに定着する条件をそなえた。法然の教えをさらに徹底化したのが,[浄土真宗](真宗)を開いたその弟子親鸞である。師の法然がおもに京都で活躍したのに対し,親鸞は晩年こそ京都に帰ったが,越後に流されたあと妻帯し,そののち関東に移り,東国辺地の農民や下級武士に法を説いた。…

【本願寺】より

…七条堀川の西本願寺と七条烏丸の東本願寺の両寺がある。1262年(弘長2)親鸞が没すると東山大谷に簡素な墓所が設けられた。72年(文永9)親鸞の門弟や末娘[覚信尼]は,墓所の北,吉水の覚信尼住地に廟堂を建て親鸞影像を安置した。…

【末灯鈔】より

…[親鸞]の書簡集。親鸞は東国20年の布教を中止して1234年(文暦1)ころ京都に帰った。…

【六角堂】より

…平安中期,すでに太子信仰と観音の霊験で知られ,貴賤男女の参籠がつづき,洛陽七観音の一つとして栄えた。鎌倉初期,比叡山の堂僧だった青年時代の親鸞が当寺に100日間参籠し,聖徳太子の夢告を得て法然房源空の専修(せんじゆ)念仏門に帰した話は有名である。寺地が下京の中心だった関係上,室町中期からの当寺は〈町堂〉として,町衆の生活文化や自治活動の中心地となる役割も果たした。…

【和讃】より

…《梁塵秘抄》には,和讃から出たと思われる今様がいくつか収載されており,それが和讃へ逆輸入されて,和讃に今様調が現れはじめる。鎌倉時代以後和讃の主流となった4句1首形式は,今様の影響下に成立したものといわれ,和讃作者として高く評価されている親鸞の和讃も,すべてこの4句1首形式で,七五調によっている。親鸞の代表作は,浄土和讃・浄土高僧和讃・正像末法和讃のいわゆる《[三帖和讃]》で,親鸞自身の豊かな宗教感動を軸として,抒情に流されることなく,理智的な構成美と高い格調を持っている。…

※「親鸞」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

[1173~1263]鎌倉初期の僧。浄土真宗の開祖。

[1173~1263]鎌倉初期の僧。浄土真宗の開祖。 →

→ 丹羽文雄の長編小説。昭和40年(1965)から昭和44年(1969)にかけて、「産経新聞」に連載。単行本は昭和44年(1969)、全5冊で刊行。本作の功労により、著者は昭和45年(1970)の第4回仏教伝道文化賞を受賞した。

丹羽文雄の長編小説。昭和40年(1965)から昭和44年(1969)にかけて、「産経新聞」に連載。単行本は昭和44年(1969)、全5冊で刊行。本作の功労により、著者は昭和45年(1970)の第4回仏教伝道文化賞を受賞した。 五木寛之の歴史小説。

五木寛之の歴史小説。 の若き日を描く。平成22年(2010)、上下2冊で刊行。第64回毎日出版文化賞特別賞受賞。のちに、中年期を描いた第2部、晩年までの活躍を描いた第3部を発表。

の若き日を描く。平成22年(2010)、上下2冊で刊行。第64回毎日出版文化賞特別賞受賞。のちに、中年期を描いた第2部、晩年までの活躍を描いた第3部を発表。