デジタル大辞泉

「腕」の意味・読み・例文・類語

かいな〔かひな〕【▽腕/×肱】

[名]「うで」の古い言い方。肩からひじまでの部分。二の腕。また、肩から手首までの部分もいう。うで。

[名]「うで」の古い言い方。肩からひじまでの部分。二の腕。また、肩から手首までの部分もいう。うで。

[接尾]助数詞。手を動かして舞うところから、舞の手を数えるのに用いる。

[接尾]助数詞。手を動かして舞うところから、舞の手を数えるのに用いる。

「二―三―舞ひかけって」〈盛衰記・三〉

[類語]腕・細腕・やせ腕・右腕・片腕・利き腕・二の腕

ただむき【▽腕/×臂】

うで。肩からひじまでを「かいな」というのに対して、ひじから手首までの部分。

「白―枕かずけばこそ」〈記・下・歌謡〉

た‐ぶさ【▽腕/手房】

て。てくび。また、うで。

「折りつれば―にけがる立てながら三世の仏に花奉る」〈後撰・春下〉

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

うで【腕】

- 〘 名詞 〙

- ① 人間の肩から手首までの部分。肘(ひじ)から上を上腕、下を前腕という。広義には脊椎動物の前足、及び物をつかむ働きをするヒドラの触手などを含めていうこともある。ただむき。かいな。〔十巻本和名抄(934頃)〕

- ② ことをなす能力。うでまえ。技量。

- [初出の実例]「そこが作者のうで也」(出典:中華若木詩抄(1520頃)上)

- ③ 腕力。転じて、武力をいう。

- [初出の実例]「さるにても汝恐ろしや、腕の強きと言ひければ」(出典:車屋本謡曲・景清(1466頃))

- ④ ( 椅子や機械、建物などで ) 力を支えるために横に突き出た部分。腕木。アーム。

- [初出の実例]「ウインチの腕が短いので、下りてくる川崎船をデッキの外側に押してやって」(出典:蟹工船(1929)〈小林多喜二〉七)

- ⑤ 物理で、ある点のまわりの力のモーメントを考えるとき、その点から力の作用線におろした垂線。

腕の語誌

( 1 )上代、手首から肘までの間をタダムキ、手首をタブサと呼び、ウデは漠然と手首あたりを指す語であった。

( 2 )中古の「十巻本和名抄」によれば、ウデはタダムキと同義の俗語とされている。

( 3 )中世では、ウデが現在の意に近くなり、タダムキよりも多く使用されるようになった。

かいなかひな【腕】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① 肩からひじまでの間。二のうで。また、肩から手首までの間をいうこともある。うで。

- [初出の実例]「弱細(ひわぼそ) 撓や賀比那(カヒナ)を 枕(ま)かむとは 吾(あれ)はすれど」(出典:古事記(712)中・歌謡)

- 「太刀抜きたるかひなをとらへて」(出典:源氏物語(1001‐14頃)紅葉賀)

- ② 能力。技量。うで。

- [初出の実例]「少壮政治家の鉄のやうな腕(カヒナ)が意識ある意志によって揮はれた」(出典:青年(1910‐11)〈森鴎外〉一三)

- [ 2 ] 〘 接尾語 〙

- ① うでを出して舞うところから、舞の手を数えるのに用いる語。

- [初出の実例]「二かひな、三かひな舞翔(まひかけっ)て」(出典:源平盛衰記(14C前)三)

- ② 円柱状の物の太さを、両手にかかえて測る時などに用いる語。かかえ。

- [初出の実例]「左に銀杏の木、ふとさ五かいなばかり也」(出典:仮名草子・東海道名所記(1659‐61頃)一)

ただむき【腕・臂】

- 〘 名詞 〙 ひじから手首までの間。うで。肩からひじまでを「かいな」というのに対する。

- [初出の実例]「栲綱(たくづの)の 白き多陀牟岐(タダムキ)」(出典:古事記(712)上・歌謡)

- 「我に増たる忠の者あらじと擘(タダムキ)を振ふ輩(ともがら)多き中に」(出典:太平記(14C後)三四)

た‐ぶさ【腕・手房】

- 〘 名詞 〙 てくび。うでくび。また、うで。かいな。ただむき。

- [初出の実例]「八坂瓊(やさかに)の五百箇(いほつ)の御統を以て〈略〉其(そ)の髻鬘(みいなだき)及び腕(タフサ)に纏(まきつ)け」(出典:日本書紀(720)神代上(兼方本訓))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

腕 (うで)

brachium

arm

両生類以上の脊椎動物つまり四足動物は,高等硬骨魚類の胸びれ・腹びれからそれぞれ発展した前肢・後肢を1対ずつ備えている。これらは本来は陸上での歩行器官として発達したものだが,陸生動物の適応に伴ってさまざまに分化した。比較的大型で高等なサル類やヒトにみられるように,前肢(または手)が後肢と著しく異なって物をつかんだり器用に取り扱ったりする働きをもっている場合,その前肢を腕と呼ぶ。比較的原始的なサル類やネズミ,リス,クマなどの前肢もある程度このような働きをもっているが,これらは普通は腕とは呼ばず,その他の大半の四足動物と同じく俗に前足という(鳥類とコウモリ類の前肢は前足ではなく翼であり,クジラ類のそれは俗に胸びれまたはひれあしと呼ばれる)。つまり,腕とはヒトおよびヒトに類似した霊長類について用いられる言葉であるといえる。器官としての腕の範囲は明確ではないが,広義には肩から手までの全体,やや狭義には肩から手首までを指すことが多い。腕の機能は後肢よりはるかに多様でほとんど無限である。サル類はもちろんヒトでも,四足で歩いたり(とくに幼児)水中を泳いだりする場合には,腕は本来の移動器官として働く。テナガザルなど一部の樹上性高等霊長類には〈腕渡りbrachiation〉と呼ばれる行動があるが,これはちょうど小学校の体育で行われる雲梯のように,両腕で木の枝にぶら下がり,体を前後に振りながら木から木へ渡っていく移動様式を指す。この場合には腕だけが移動器官になっているわけである。どんな四足動物でも,前肢は後肢より多少とも複雑な機能をもっている。高等な霊長類でその違いが大きくなり,前肢が腕という特別の名で呼ばれるのは,これらの動物が多かれ少なかれ後肢だけで立つことができ,前肢が歩行から解放されるようになったことと関係がある。とくにヒトでは直立二足歩行が完成し,前肢(上肢)が自由になったことが,手の器用さとあいまって,文化を生み出した重要な要素の一つであった。

なお無脊椎動物でもさまざまな構造物が広く腕と呼ばれることがある。たとえば,ハチクラゲ類の口の四隅が長く伸びて腕状となったもの,イカ・タコ類などのいわゆる足,腕足類の触手冠を支えている腕,ウミユリ類にみられる分岐した羽状の腕,ヒトデ類の5本の放射状突出部,ウニ類などのプルテウス幼生の顕著な突起などである。これらの腕と呼ばれるものの形態や機能はさまざまで,必ずしも物をつかむためのものではない。

執筆者:田隅 本生+山田 真弓

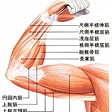

ヒトの腕

腕の構造はヒトでもサル類でもほぼ同じである。人体解剖学でいう腕とは,肩と手首との間の部分で,自由上肢から手を差し引いた残りに相当する。腕はひじ(肘)で折れ曲がりうるので,これを2部に分け,上半を上腕upper arm,下半を前腕forearmという。腕は本来は手首のあたりを意味し,肩と手首との間に対しては〈膊(はく)〉を用いていたが,字がむずかしいので〈腕〉の字を用いるようになった。腕は脚に相当する部分であるが,人間では直立位をとったため脚が体を支え,腕は地面から離れて用を弁じ,仕事をするようになった。したがって腕は脚より形は小さいが,骨と骨との間の連結がゆるやかである。体肢が全部地についている四足動物では前肢と後肢との間に大差のないのが一般である。腕の内部は主として骨格とその周囲を満たす筋肉とからなり,さらに血管,リンパ管,神経などが通過し分布している。表面はいうまでもなく皮膚で包まれている。骨格は原型的な四足動物のそれとほぼ同じで,上腕の中にある上腕骨と前腕の中にある橈骨(とうこつ)および尺骨とからなっている。掌を前に向けると橈骨が外側に,尺骨が内側に互いに平行しているが,掌を後ろに向けると橈骨と尺骨とは交差する。上腕骨は上は肩甲骨と肩関節により,下は尺骨および橈骨と肘関節によって結びついている。肩関節は多軸性の球関節で人体中最も可動性が大きいが,肘関節はその主要な部分は1軸性のちょうつがい関節である。筋肉は上腕の前面に上腕二頭筋(力こぶを作る筋),烏口(うこう)腕筋,上腕筋があって,主としてひじを曲げる働きをし,上腕の後面にある上腕三頭筋はその拮抗筋としてひじを伸ばす。また前腕の前面には8個の概して細長い筋肉があって,主として手首を曲げたり,指を曲げたり,回内といって前に向いている掌を内側から後ろに向けたりする運動をいとなみ,前腕の後面には11個の筋肉があって,前面の筋肉の拮抗筋として,手首や指を伸ばしたり,回外運動を行ったりする。腕を養う動脈は鎖骨下動脈のつづきであって,はじめ腋窩(えきか)動脈となり,さらに上腕動脈となり,前腕では橈骨動脈と尺骨動脈の2幹にわかれる。橈骨動脈は手首のところで皮下を橈骨の前に沿って走るので,たやすく外から触れることができる。医者が脈をとるのにはこの動脈が用いられる。静脈は一部は深静脈として動脈に併行し,他は皮静脈として主として腕の前面の皮内を上昇する。そのうちひじの部にあるものは静脈内注射,瀉血(しやけつ),採血などの際に用いられる。知覚神経は腕神経叢からの直接の神経および筋皮神経,橈骨神経の皮枝であり,運動神経としては筋皮神経が上腕の屈筋群を,橈骨神経が上腕と前腕の伸筋群を,正中神経が前腕屈筋群の外側半を,尺骨神経が前腕屈筋群の内側半を支配している。

執筆者:藤田 恒太郎

腕の文化史

〈うで〉は肩の先から手首までをいい,ときに指先までを指す。しかし元来〈うで〉はひじから手首まで(〈一のうで〉)のことで,〈ただむき〉ともいった。〈うで〉の次にあるのが肩からひじまでの〈二のうで〉または〈かいな〉で,《万葉集》巻三に〈木綿襷(ゆうたすき)かひなに懸けて〉とあるのはこの部分のことである。すでに《源氏物語》に〈かいな〉が前腕を含む腕全体を指すところがあり,〈うで〉の範囲があいまいである。一方,〈腕〉はもとひじから手首まで(〈臂〉),または手首を指し,肩からひじまでの〈肱〉とは別で,腕が〈うで〉に,肱が〈かいな〉に対応したが,腕も上肢全体を指すようになり,上腕,前腕などが解剖学用語となった。

腕の範囲のあいまいさは西欧語にもある。arm(英語),Arm(ドイツ語)は腕だが,shoulder(英語),Schulter(ドイツ語)も動物の前肢を表すことがある。チェコ語ramenoは腕と肩の両意がある。ラテン語armusには肩の意しかないことと関連しているようである。ヒッポクラテスは《骨折論》その他でpēchysとともにbrachiōnをもっぱら前腕の意に用いたが,アリストテレスは《動物誌》に腕brachiōnは肩,上腕ankon,ひじ,前腕pēchys,手から成ると述べて,brachiōnの意のあいまいさをみせた。ラテン語で上腕はlacertus,前腕はbracchiumである。オウィディウス《転身物語》にアポロがダフネを賞するくだりで〈彼は(ダフネの)指と手と前腕bracchiumと半ば以上あらわになった上腕lacertusとを褒めた〉とある。lacertusは上腕より肩までの筋肉が太い部分を指すことから,現在では上腕その他の部分の筋や筋膜を指す語となり,代わってbrachiumが上腕の意となり,前腕はantebrachiumと称する。これは,bracchiumにも腕全体または腕様のものを指す場合があったからで,《転身物語》中のアトラスの腕,巨蟹の曲がった腕,蠍(さそり)のはさみのある腕もbracchiumである。大プリニウスにも蟹などのbracchiumの話がある(《博物誌》11巻)。

ツタンカーメン王の玉座の背に太陽神アテンからの光線が腕として描かれているように,古代エジプトでは腕は力や活動を象徴した。神よりも自分が正しいと主張するヨブに〈あなたは神のような腕を持っているのか〉(旧約聖書《ヨブ記》)と神が問うのも同じ意味がこもっている。ヤハウェは慈しみの聖なるかいなをもろもろの国びとの前にあらわにして神の救済を示した(旧約聖書《イザヤ書》)。腕は力を象徴するから,腕を切られたり奪い返したりの話は権勢の凋落や回復を暗示する。ゲルマン神話の軍神スール(ティール)は狼フェンリルをだまして鎖に縛るため,腕を怪狼の口中に入れ,かみ切られて片腕にされた。古代英詩《ベーオウルフ》に,英雄ベーオウルフが怪物グレンデルの腕を切り落として高い屋根に掲げたが,死んだグレンデルの復讐のために母親が城館を襲う話があり,《太平記》や能《羅生門》の渡辺綱の鬼退治の話に一脈通じるところがある。

執筆者:池澤 康郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

普及版 字通

「腕」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

腕

うで

「腕がなる」「腕によりをかける」「腕っぷしが強い」というような表現で用いられる腕は、漠然とその人の腕に表徴される能力をいい表すわけであるが、それだけ、人間の日常生活における腕の果たす役割は大きいといえる。人間の上肢の働きは、その運動範囲からみても、繊細な機能からみても、他の生物のそれをはるかに超えたものであり、人間が万物の霊長たるゆえんを物語るものといってもよい。

解剖学的にいう腕は、肩と手首との間の部分をいい、肘(ひじ)から上半分を上腕、下半分を前腕という。上腕の長軸をなすのは1本の上腕骨であるが、前腕は前腕骨、すなわち橈骨(とうこつ)および尺骨(しゃっこつ)がほぼ平行に並び、それらで軸を形成している。解剖学的な上肢の基準位というのは、上肢を自然に垂らして手掌(手のひら)を前方に向けた状態をいうが、その場合、橈骨は外側になり、尺骨は内側となる。肘を十分に伸ばした場合、上腕骨の長軸と尺骨の長軸のつくる角度は約170度であり、まっすぐにはならない。

上腕は筋肉の発達がよく、上腕骨はほとんど完全に筋肉に包まれている。上腕の主要な筋肉は、力こぶをつくる上腕二頭筋と、後面にある上腕三頭筋で、前者は肘を屈曲し、後者は肘を伸展する働きをする。上腕の運動は肩関節とその周囲の筋肉で行われるが、肩関節は球関節に属し、人体中ではもっとも運動範囲が広い。上腕の運動に関与する筋肉は数多くあるが、強大な筋肉としては大胸筋、三角筋、大円筋、小円筋、肩甲下筋などがある。

前腕は肘関節で上腕とつながる。上腕骨は尺骨と蝶番(ちょうつがい)関節により、尺骨と橈骨とは相互に上下両端で車軸関節をつくり、このため前腕のねじれが可能である。肘関節でもっとも目につく著しい部分は肘頭(ちゅうとう)で、肘関節の後面ですぐ確認できる尺骨の頭端になる。前腕の筋肉は屈伸筋、回旋筋が複雑に重なり合い、手根部ないしは手指の細かい運動を可能にしている。前腕筋の多くは長い腱(けん)が付着し、多くの筋の付着腱は手根関節の位置で腱鞘(けんしょう)内を滑走している。これらは皮下でも認められる。

腕に分布する動脈は、腋窩(えきか)(わきの下)内を通る腋窩動脈から移行した上腕動脈として上腕二頭筋の内側縁に沿って走るため、上腕内側の皮下で、その拍動に触れることができる。したがってこの部位は、上肢の大出血の場合、圧迫止血の適応部位となる。前腕の動脈は、上腕動脈が肘関節前面で橈骨動脈と尺骨動脈に分岐し、さらにそこから細かい枝が出て筋肉に栄養を送る。血圧を計るのは上腕動脈である。脈を調べるのは手根部に近く橈骨上を走る橈骨動脈である。上肢では静脈系は動脈系に伴行するほかに、とくに皮下を単独で走る皮下静脈があり、前腕の皮下静脈は肘前面の正中皮静脈に集まり、さらに尺側皮静脈、橈側皮静脈に分かれて、上腕の内側、外側を通り腋窩静脈に入る。静脈注射や採血には、おもに正中皮静脈が利用される。腕を支配する神経には、腋窩部で分岐した橈骨神経、尺骨神経および正中神経が関与するが、その支配関係がはっきりしているため、上肢に運動障害、感覚障害が生じた場合には、その症状によって神経の故障部位を推定できる。

[嶋井和世]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の腕の言及

【手】より

…手首から先が手である。

[腕arm]

ひじで折れ曲がるので,これを2部に分け,上半を上腕upper arm,下半を前腕forearmといい,上腕は俗に〈二の腕〉といわれる。腕は脚に相当する部分であるが,人間では脚より小さく,運動の自由度は大きい。…

【手】より

…この上肢帯より末梢の,体幹から伸び出した部分を自由上肢という。自由上肢は腕と手(狭義)からなる。手首から先が手である。…

※「腕」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

〈ワン〉

〈ワン〉 〈うで〉「腕前・腕輪/片腕・細腕・右腕」

〈うで〉「腕前・腕輪/片腕・細腕・右腕」

〕にも

〕にも (えん)声の字を異文として録する。

(えん)声の字を異文として録する。 (わつ)は目部四上に「目を

(わつ)は目部四上に「目を (えぐ)るなり」とあり、

(えぐ)るなり」とあり、 中に人の坐する形で、宛然として坐して祈る姿。膝をまげて坐するふくよかな姿で婉曲の意もあり、腕はその声義をとる。

中に人の坐する形で、宛然として坐して祈る姿。膝をまげて坐するふくよかな姿で婉曲の意もあり、腕はその声義をとる。 (ただむき)。俗に云ふ、宇天(うで)〔名義抄〕腕 ウデ・タブサ・タダムキ/

(ただむき)。俗に云ふ、宇天(うで)〔名義抄〕腕 ウデ・タブサ・タダムキ/ iuaもゆるくめぐる意があり、同系の語とみてよい。

iuaもゆるくめぐる意があり、同系の語とみてよい。 腕・辣腕・両腕・露腕

腕・辣腕・両腕・露腕