翻訳|mangrove

精選版 日本国語大辞典 「マングローブ」の意味・読み・例文・類語

マングローブ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「マングローブ」の意味・わかりやすい解説

マングローブ

まんぐろーぶ

mangrove

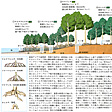

熱帯や亜熱帯の遠浅の海岸沿いの砂泥地に海水の塩分濃度に耐えうる樹木が多数集まってつくる樹林をいい、紅樹林ともよぶ。おもにヒルギ科、シクンシ科、クマツヅラ科、センダン科などの植物からなる。マングローブの北半球における最北限は鹿児島県下のメヒルギからなる低木の樹林である。種子島(たねがしま)のメヒルギ林では、樹高が8メートルにも達するものがあり、北限にもかかわらずその生育状態のよいことが注目される。また、奄美(あまみ)大島には南方熱帯に普通に分布するオヒルギが生育するが、生育状態は悪く、この種の分布北限地となっている。さらに沖縄県まで南下すると、前2種類に、ヤエヤマヒルギ、マヤプシキ、ヒルギダマシ、ヒルギモドキが加わり、西表(いりおもて)島のマングローブでは、熱帯的景観をみることができる。

マングローブは、特殊な環境に生育するために、独特な形質を備えている。ヤエヤマヒルギでは、根元や枝から支柱根を出して波浪に耐える形をしているし、マヤプシキやヒルギダマシでは、地上に通気組織の発達した細長い呼吸根を出している。さらにヒルギダマシでは、葉中の塩分濃度が高くなるのを防ぐための塩類腺(せん)とよばれる塩分排出の仕組みをもつ組織が発達している。

メヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギの3種類は、母樹についたままの果実の中で種子が発芽し、胚(はい)の一部(胚軸・幼根)が果実の外に伸びる。これは胎生種子とよばれるもので、よく発達した胚は子葉の部分だけを母樹に残して泥上に落ち、海水などに流されて繁殖の役割を果たしている。

[小滝一夫]

百科事典マイペディア 「マングローブ」の意味・わかりやすい解説

マングローブ

→関連項目名蔵アンパル|ニッパヤシ|熱帯植物

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「マングローブ」の意味・わかりやすい解説

マングローブ

mangrove

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

最新 地学事典 「マングローブ」の解説

マングローブ

mangrove

熱帯および亜熱帯の,海岸や河口の潮間帯泥地に生育する常緑低木や常緑高木からなる植生。支柱根・呼吸根,胎生の果実をもつ植物が多い。日本の中新統からヒルギダマシ属(Avicennia)・ヤエヤマヒルギ属(Rhizophora)・オヒルギ属(Bruguiera)・マヤプシキ科(Sonneratiaceae)の花粉化石が発見されている。

執筆者:塚腰 実

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ダイビング用語集 「マングローブ」の解説

マングローブ

出典 ダイビング情報ポータルサイト『ダイブネット』ダイビング用語集について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...