ホトトギス(俳句雑誌)

俳句雑誌。1897年(明治30)1月、正岡子規 (しき)の援助により、柳原極堂 (きょくどう)(1867―1957)が松山に創刊した日本派初の俳誌。翌年10月、発行所を東京に移して高浜虚子 (きょし)が編集発行を担当。子規一派の機関誌として内藤鳴雪(めいせつ)、河東碧梧桐 (かわひがしへきごとう)、石井露月(ろげつ)、佐藤紅緑(こうろく)らを擁し、新聞『日本』の子規選俳句欄と並び、日本派興隆の拠点となった。1902年(明治35)子規没後、虚子がこれを継承し、碧梧桐は「日本俳句」欄を継承し、それぞれ子規の衣鉢を継いだが、両者の俳句観に対立を生み、俳壇の中心はしだいに碧梧桐選「日本俳句」に移るとともに、虚子は小説に力を注ぐようになり、『ホトトギス』は文芸雑誌化への傾向をたどった。しかし碧梧桐の新傾向俳句が変調を呈し始めると、1912年虚子は『ホトトギス』誌上に雑詠欄を復活して反新傾向を標榜(ひょうぼう)、平明にして余韻ある句を唱道し、渡辺水巴(すいは)、村上鬼城(きじょう)、飯田蛇笏 (だこつ)、前田普羅 (ふら)、原石鼎(せきてい)が輩出、大正興隆期を迎えた。

昭和に入ると、水原秋桜子 (しゅうおうし)、山口誓子 、阿波野青畝(あわのせいほ)、高野素十(たかのすじゅう)ら4Sのほか、山口青邨(せいそん)、富安風生 (とみやすふうせい)を擁し、花鳥諷詠 (ふうえい)、写生俳句の提唱に『ホトトギス』の全盛期を形成、さらに中村草田男 (くさたお)、川端茅舎(ぼうしゃ)、星野立子 (たつこ)、中村汀女 (ていじょ)ら新人を加えて、新興俳句の勃興(ぼっこう)にも伝統を持して揺るがず、俳壇の王座に君臨した。1951年(昭和26)虚子は長子年尾(としお)にこれを継承させ、年尾没後の1979年からは年尾の二女稲畑汀子(いなはたていこ)(1931―2022)が受け継いだ。2013年(平成25)汀子の長子廣太郎(こうたろう)(1957― )が主宰を継承し、明治、大正、昭和、平成、令和の五代にわたる最古の俳誌としての歴史に輝いている。復刻版『ホトトギス(明治期)』全174巻(1973・日本近代文学館)が出されている。

[村山古郷]

『稲畑汀子監修『創刊百年記念 ホトトギス巻頭句集』(1995・小学館)』 ▽『稲畑汀子編著『よみものホトトギス百年史』(1996・花神社)』 ▽『稲畑汀子編著『ホトトギス――虚子と100人の名句集』(2004・三省堂)』

ホトトギス(鳥)

広義には鳥綱ホトトギス目ホトトギス科に属する鳥の総称で、狭義にはそのうちの1種をさす。この科Cuculidaeには約127種が含まれる。全長16~70センチメートル。六つの亜科に分けられ、形態はかなり多様であるが、多くの種はやや長い嘴(くちばし )、短い足、比較的長い尾をもち、灰色や黒の羽色をしている。全世界に広く分布し、森林から半砂漠の環境にまですんでいる。ホトトギス類というと托卵性(たくらんせい)が有名であるが、この科のなかでその習性をもつのは、ホトトギス亜科の全種とミチバシリ亜科のうち3種だけである。ほかの種は自分で巣をつくって雛(ひな)を育てる。

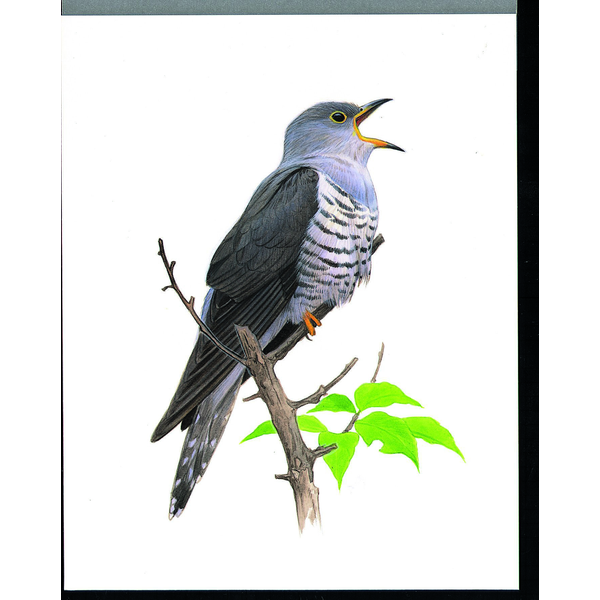

種としてのホトトギスCuculus poliocephalus はホトトギス亜科に属し、全長約28センチメートル、日本にすむホトトギス類のなかでは最小種である。体上面が灰色、下面は白黒の横縞(よこじま)模様をしているが、雌のなかには、全体に赤褐色の羽色をした赤色型の個体もいる。アジアの東部で繁殖し、冬季には東南アジア 方面に渡る。日本には5月の中旬ごろに、北海道の中部から北部を除く各地に渡来し、繁殖する。カッコウ 同様、典型的な托卵性の鳥で、自分では巣をつくらずに、ウグイス やミソサザイ などの巣に卵を産み込み、その後の世話をその巣の親鳥に任せてしまう。卵の色はウグイスのと同じチョコレート色で、1巣に産み込む卵の数は普通1個である。この卵はウグイスなどの卵よりも1、2日早く孵化(ふか)し、孵化した雛は、まだ孵化していない他種の卵を背中にのせて巣外にほうり出してしまう。こうして巣内を独占し、やがて巣の親鳥よりも大きく成長していく。雄は「キョッキョ、キョキョキョ」と鳴き、この声は「テッペンカケタカ」「特許許可局 (とっきょきょかきょく)」などと聞きなされる。夜間に鳴くこともある。採食は樹上で行い、おもにガの幼虫をとって食べる。

[樋口広芳]

ホトトギスは旧暦5月の田植を知らせる渡り鳥である。古く『古今和歌集』雑躰(ざってい)、誹諧歌(はいかい か)に、「いくばくの田をつくればか郭公(ほととぎす)しでの田長(たをさ)を朝な朝な呼ぶ」という一首がみえる。ホトトギスの鳴き声を「しでのたをさ」と聞き、朝な朝な田長を呼ぶのであるから、それほどの田を耕作しているのであろうか、と詠んだもの。「死出の田長」はホトトギスの異名であるが、「賤(しず)の田長」の転訛(てんか)ともいう。古代中国では、ホトトギスは、蜀(しょく)の王の杜宇(とう)の魂が化したものといわれ、鳴き始めるのを聞いて、農事にかかった。『荊楚歳時記(けいそさいじき)』には、杜鵑(ほととぎす)の初鳴きを聞くと離別があるとか、鳴き声をまねると厠(かわや)に血を吐くと記す。日本でも、1日に八千八声鳴くとして、不気味な鳥とされ、声を忌む風があった。「死出」が示すように、「死」との連想も強い。八丈島では、旧暦7月15日の盆行事が終わると、ホトトギスは消えうせるといい、死者の霊魂との結び付きを伝える。また、ホトトギスは山芋の成熟も知らせた。田植の節目の性格の強い旧暦5月5日の節供には、山芋を掘り、それを食べる地方もあるが、昔話の「時鳥(ほととぎす)と兄弟」には、この日の行事を背景とする類話が多い。

[小島瓔

鶯(うぐいす)や雁(かり)とともに、和歌に詠まれる代表的な鳥。時鳥は、4月は山や山里にいて、5月になると人里に飛来して梢(こずえ)で声高く鳴くとされ、「時鳥 鳴く五月(さつき)には 菖蒲草(あやめぐさ) 花橘(はなたちばな)を 玉に貫(ぬ)き 縵(かづら)にせむと」(『万葉集』巻3・山前王(やまさきのおおきみ))、「いつの間に五月来(き)ぬらむあしひきの山時鳥今ぞ鳴くなる」(『古今集』夏)などと詠まれ、時鳥の飛来を待ち、その初声を聞くのが、大きな関心事となった。また、花橘、卯(う)の花、藤(ふじ)の花、菖蒲などと配合され、「橘の花散る里の時鳥片恋しつつ鳴く日しぞ多き」(『万葉集』巻3・大伴旅人(おおとものたびと))、「時鳥我とはなしに卯の花の憂き世の中に鳴きわたるらむ」(『古今集』夏・凡河内躬恒 (おおしこうちのみつね))などと詠まれ、五月雨(さみだれ)の夜や、暁方のまだ夜が深い時刻に鳴くともいわれる。時鳥の声を聞くと、物思いや懐旧の情をかき立てられるといわれ、あるいは、場所を定めず鳴くので、多情の鳥として恨まれもした。鳴き声は「しでのたをさ」(諸説あるが、死出の田長と解する説が多い)とされ、「死出の山越えて来つらむ時鳥恋しき人の上語らなむ」(『拾遺集(しゅういしゅう)』哀傷・伊勢(いせ))など、冥土(めいど)に通う鳥ともされた。『源氏物語』「花散里(はなちるさと)」は、このような時鳥の類型を物語の主題に即して語った典型的な例である。『枕草子(まくらのそうし)』「鳥は」の段には、「いつしかしたり顔 にも聞えて、卯の花、花橘などに宿りして、はた隠れたるも、妬(ねた)げなる心ばへなり。五月雨の、短き夜に寝覚めをして、いかで人より先に聞かむ、と待たれて、夜深くうち出(い)でたる声の、らうらうじう愛敬(あいぎゃう)づきたる、いみじう心あくがれ、せむかたなし」も、時鳥への愛着の念が端的に記されたものである。時鳥への関心は後世にまで及び、例の時鳥の鳴く声を待つ態度から信長・秀吉・家康の性格を語る挿話は、『甲子夜話(かっしやわ)』に収められている。季題は夏。「ほととぎす大竹藪(やぶ)を漏る月夜」(芭蕉(ばしょう))。

[小町谷照彦]

ホトトギス(ユリ科)Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.

ユリ科(APG分類:ユリ科)の多年草。茎はやや斜上して高さ60センチメートル、葉とともに開出する粗毛を密生する。葉は約10枚が互生し、ササに似て長さ10~15センチメートル、先は細くとがり、基部は茎を抱く。9月ころ、上方の葉腋(ようえき )に径約3センチメートルの6弁花を1、2個ずつ上向きに開く。花は白地に紫斑(しはん)入りで、鳥のホトトギスの胸模様を思わせるので、名がついた。白色花の品種もある。山道のわきや崖(がけ)に生え、関東地方南部以西の本州から九州に分布する。

ホトトギス属は、日本には主として西日本を中心に約10種分布する。いずれも夏から秋に開花し、草姿に野趣があり、庭植えや切り花用として愛好者が多い。ホトトギスにもっともよく似たヤマジノホトトギス T. affinis Makinoは茎に下向きの毛が生え、日本全土に分布する。ヤマホトトギス T. macropoda Miq.は茎頂に多くの花を開き、本州から九州に分布する。ほかに夏咲きで黄色のタマガワホトトギス T. latifolia Maxim.、秋咲きで黄色花のキバナノホトトギス T. flava Maxim.や、極矮性(わいせい)種のチャボホトトギス (矮鶏杜鵑草)T. nana Yatabe、崖から垂れ下がって生え、半開の黄色花を下向きにつけるジョウロウホトトギス (上﨟杜鵑草)T. macrantha Maxim.などがある。

ホトトギスやキバナホトトギスは庭や鉢植えでよく育ち、切り花栽培もされる。条件のむずかしいジョウロウホトトギスはミズゴケなどで鉢植えとし、夏の日照を加減しながら、乾燥に注意して育てる。

[鳥居恒夫 2018年12月13日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) 日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ホトトギス (杜鵑/時鳥/不如帰)

目次 民俗 ホトトギス目ホトトギス科の鳥の1種,または同科の総称。ホトトギスCuculus poliocephalus (英名Eurasian little cuckoo)はカッコウ類の1種で,全長28cm,背面とのどは暗灰色,腹面は白と黒の横縞模様をしている。雌雄同色だが,雌にはまれに全体に赤褐色の羽色をした赤色型がある。カッコウやツツドリによく似ているが,この種のほうがひとまわり以上小さい。ヒマラヤから沿海州にかけてのアジアの東部で繁殖し,秋・冬季には南アジアや大スンダ列島 に渡る。日本には夏鳥として5月中旬に渡来し,九州から北海道中部までの各地で繁殖する。ただし,九州では通過するもののほうが多い。“キョッキョ,キョキョキョ”と鋭い大きな声で鳴き,この声は“テッペンカケタカ”とか“特許許可局”とも聞こえる。初夏を告げる鳥としてよく知られ,昔から短歌や俳句によく詠まれている。この鳴声は日中だけでなく夜間にも聞かれる。低地から山地にかけての森林にすみ,樹上で昆虫,とくに毛虫をとって食べる。

托卵(たくらん)の習性をもち,巣づくり,抱卵,育雛(いくすう)はいっさい行わない。托卵相手はほとんどがウグイスで,まれにミソサザイやセンダイムシクイにも托卵する。卵はウグイスの卵と同じチョコレート色をしていて,一つの巣に1個だけ産みこむ。この際,巣内のほかの卵を一つ飲みこむか捨てるかしてしまう。雛は約10日で孵化(ふか)し,まだ孵化していないほかの卵を背中に一つずつのせて,巣の外に放り出してしまう。こうして巣内を独占し,仮親の世話を自分だけのものにして育つ。

ホトトギス科Cuculidae(英名cuckoo)の鳥は,極地や大洋島,高山を除いてほとんど全世界に広く分布しており,約130種に分類される。全長28~55cm,くちばしはじょうぶで下方に湾曲しており,尾は一般に長く多少ともくさび状である。対趾足であしゆびは2本ずつ前後に向かいあっている。羽色は全体に灰色や褐色のじみなものが多い。羽毛は密に生えているが,皮膚が薄いため抜けやすい。かなり多様な分類群であるため,この科は一般にカッコウ 類(50種),キバシカッコウ類(30種),オオハシカッコウ類(4種),ミチバシリ 類(13種),コウア類(10種),バンケン 類(27種)の6亜科に分けられる。生態のうえでもかなり多様で,森林,低木林,農耕地,草原,荒地,半砂漠などさまざまな環境にすみ,昆虫や小動物をとって食べている。単独生活をしていることが多く,大きな群れをつくることはない。托卵の習性をもっているものはカッコウ類の全種とミチバシリ類中の3種である。日本ではカッコウ類のカッコウ,ホトトギス,ジュウイチ ,ツツドリ の4種が繁殖する。樋口 広芳

民俗 ホトトギスは独特の鳴声で,田植や山芋を掘る時期を知らせるので,農事に関係の深い鳥として〈四手(しで)の田長(たおさ)〉と呼ばれた。山芋は端午の節供のハレの食物でもあったので,熊本県阿蘇郡ではこの日に山芋を食べないとホトトギスになると伝えている。ホトトギスは季節の節目を告げる〈四手の田長〉としてその初音が待たれる一方,俗に〈一日に八千八声〉という昼夜をおかぬその鳴声が陰気で悲痛に聞こえるというので,〈死出の田長〉であるとも考えられた。ホトトギスを〈魂迎え鳥〉とか〈冥土の鳥〉とか呼んで,霊界との関係が深い鳥とみなす例は多い。中国には蜀王望帝の魂が死後化してホトトギスとなったとする俗信があるが,日本にもホトトギスを主人公とする小鳥前生譚の昔話が数多く伝えられている。その一つである〈時鳥と兄弟 〉では,飢饉の折に食物をめぐる邪推から弟(または兄)を殺してしまった盲目の兄(または弟)が,化してホトトギスになり,前非を悔いて鳴くのだと語られている。この話は東欧と中国,日本にとくに多く分布する。また,ホトトギスの鳴声をまねるのは禁じられ,これを犯すと吐血して死ぬとかいわれた。なお,ホトトギスはウグイスの巣に托卵する習性があるので,ホトトギスを〈鶯の養子〉という地方がある。佐々木 清光

ホトトギスTricyrtis hirta (Thunb.) Hook.f.

ユリ科の多年草。白地に紫斑のある花を咲かせ,この斑点が鳥のホトトギスの胸の斑紋に似ていることから和名が付いた。茎は高さ50~80cm,多くは崖縁などに垂れ下がるように生育する。葉は互生し,長楕円形から披針形で,先端はやや細長く伸び,長さ10~15cm,基部は茎を抱く。一般に茎と葉に斜め上向きの毛が多い。10月上~中旬,葉腋(ようえき)に1~数個の花を上向きにつける。花被片の長さは約3cm,外花被片の基部は膨らんで,中にみつを分泌する。おしべは6本,葯は丁字状につく。花柱は3裂し,おのおのの先はふたまたに分かれ,開花後しだいに下へ曲がって,葯をまたぐ。果実は細長く3cm前後の蒴果(さくか)で三角稜があり,先方が縦に割れる。中に長楕円形で薄い,長さ2~2.5mmの紫褐色の種子が多数つくられる。関東から西のおもに太平洋側を中心に分布するが,日本海側にも点在する。観賞用に栽培され,茶花などいけばなにもよく使われる。しかし,〈ホトトギス〉の名で栽培されているものは,通常,タイワンホトトギスT.formosana Bakerか,ホトトギスとタイワンホトトギスの雑種とみられるものである。

ホトトギス属Tricyrtis は東アジア特産の属で,約18種あり,その大部分(12種)は日本に分布する。これらは次の四つの類縁群(節)にまとめられる。(1)ジョウロウホトトギス節を代表するジョウロウホトトギスT.macrantha Maxim.は,外花被の基部に距(突起)を有する黄色花を垂れ下がるように咲かせる。四国特産で,ほかにキイジョウロウホトトギスT.macranthopsis Masam.,サガミジョウロウホトトギスT.ishiiana Ohwi et Okuyamaなどがある。日本特産群で,岩場に垂れ下がるように生育する。(2)キバナノホトトギス節には,キバナノホトトギスT.flava Maxim.に代表されるように黄色の花を上向きにつけるものや,チャボホトトギスT.nana Yatabeがある。これも日本特産である。(3)ホトトギス節はもっとも分布の広いもので,ホトトギスのほかにタイワンホトトギスが含まれる。(4)ヤマホトトギス節は通常紫色がかった花をつけ,ヤマホトトギスT.macropoda Miq.や,日本にもっとも普通なヤマジノホトトギスT.affinis Makino,あるいはもっとも北まで分布するタマガワホトトギスT.latifolia Maxim.を含む。

日本産の種の多くは西南日本に集中するが,タマガワホトトギスとヤマジノホトトギスは北日本にも分布する。ホトトギスの仲間は観賞用に栽培されるほか,あまり利用されない。しかしフィリピンのミンダナオ島の原住民は,野生するT.imeldae の葉の汁を手に塗ったり,花を手のひらに置いて,カエルを捕らえるという。すべり止めと誘引の効果があるらしい。また薬用や食用にされることもあるが,重要ではない。高橋 弘

ホトトギス (ほととぎす)

俳句雑誌。松山の俳句団体松風会を母体とし,正岡子規 を指導者として,1897年1月に創刊。翌年10月東京に移して高浜虚子 が経営。俳句とともに,文章にも力を注いだ。文章では,子規の枕頭で〈山会〉と名付けた文章会も開き写生文 を推進した。1902年の子規没後,虚子と河東碧梧桐 の対立が誌上で表面化したが,碧梧桐が同誌から遠ざかり,虚子は小説に力を注いだ。小説誌の方向をたどる契機は,直接には夏目漱石の《吾輩は猫である》(1905)を掲載し好評を博したことで,以後,伊藤左千夫の《野菊の墓》(1906),鈴木三重吉の《千鳥》(1906),虚子の《風流懺法》(1907)など同派の作や,ほかに森鷗外の作品も載せ,同時代の自然主義文学と別趣の世界を見せた。大正初年から俳句雑誌として再出発の形をとり,虚子は〈守旧派〉を号して17音,季題趣味を基本とした俳風を主張。飯田蛇笏,原石鼎,前田普羅らの新人が育った。大正中期から,虚子は客観写生を説き事物の形状描写を中心とした俳風を育て,昭和に入ってからは〈花鳥諷詠〉を説いて天然美を中心とした日本詩の形成に力を注いだ。大正中期以後の俳人として,日野草城,山口誓子,水原秋桜子,富安風生,星野立子,中村汀女,中村草田男,川端茅舎らが育った。59年に虚子が没した後は,長男の高浜年尾(1900-79)が主宰,年尾の没後は年尾の二女稲畑汀子(いなはたていこ)(1931- )が主宰している。松井 利彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ホトトギス

本州(関東以東)〜九州の山中のやぶなどにはえるユリ科の多年草。茎は長さ80cm内外,長い粗毛があり,しばしば崖などからたれ下がってはえる。葉は狭長楕円形で長さ8〜15cm,基部は柄がなくて茎を抱く。夏〜秋,葉腋に径3〜4cmの花を少数束生,上向きに開く。6枚の花被片は白色で,濃紫色の斑(ふ)があり,ホトトギス(鳥)の胸毛の斑点に似るのでこの名がある。花柱は三つに分かれ,先が2裂する。近縁のヤマジノホトトギスは茎に下を向く毛があり,花は茎の上方にだけ数個つき,花被片の基部の斑が大きい。ヤマホトトギスは茎に短毛がはえ,花は茎頂および上部の葉腋の花柄上に数個ずつつき,花被片は下半部が急に開く。キバナノホトトギスは暖地の林内にはえ,花は葉腋に少数ずつつき,黄色で濃紫斑がある。チャボホトトギスは前種に似るが,高さ15cm以内,葉には濃緑色の斑紋がある。山中の林にはえるタマガワホトトギスは花が茎頂および上部の葉腋から出る花柄に少数つき,花被片は黄色で斜上する。ジョウロウホトトギスは茎が強く曲がってたれ下がり,黄色の花を下向きに半開する。いずれも山草として植えられる。

ホトトギス(杜鵑/不如帰)【ホトトギス】

ホトトギス科の鳥。翼長16cm,尾羽は長く13cmほど。背面は石盤灰色で腹面が白く,暗褐色の横斑が並ぶ。中国,ヒマラヤ,スマトラ,ボルネオ,スンダ列島等に分布。日本には夏鳥として全国に渡来し,低地〜山地の林に単独で生活。渡りのときは市街地にも姿を現し,〈テッペンカケタカ〉と聞こえる声で繰り返し鳴く。チョウやガの幼虫を主食。自分では巣を作らず,おもにウグイスの巣に托卵 する。

出典 株式会社平凡社 百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

ホトトギスCuculus poliocephalus; lesser cuckoo

カッコウ目カッコウ科。全長 28cm。日本産のカッコウ類 4種のなかではいちばん小型である。背面はツツドリ と同様のねずみ色で,尾羽は黒く先端と羽軸の上に小白斑が点在する。喉と上胸は灰色,下胸以下は白く,黒ずんだ色の横斑がある。雌には赤色型もある。ヒマラヤ地方から中国 南部,東アジア ,ウスリー地方に繁殖分布し,アフリカ 南部や南アジアに渡って越冬する。日本には 5月上旬に夏鳥(→渡り鳥 )として渡来し,山麓から亜高山帯の開けた森林に生息する。雄は「てっぺんかけたか」と聞こえる大きな声で昼夜を問わずによく鳴き,このため初夏の風物として多くの和歌,俳句,物語に詠み込まれている。托卵相手はおもにウグイス とミソサザイ だが,クロツグミ やセンダイムシクイ などに托卵することもある。

ホトトギスTricyrtis hirta

ユリ科の多年草で,北海道を除く日本各地の山地に広く分布する。ときに観賞用として栽培されることもある。茎は高さ 50~80cmとなり,葉とともにあらい毛が目立つ。葉は長さ 10~15cmの長楕円形で先はとがり,基部は鞘のように茎を抱く。夏の終りから秋に,茎頂と上部の葉腋に短い柄のある花を2~3個ずつつける。花被片は6枚あって白色,内面に紫色の斑点があり美しい。6本のおしべと,先が3本に分れためしべがあり,幾何学的な構造をしている。この属の植物には背が低く,葉腋に1個ずつの花をつけるヤマジノホトトギス T. affinis ,枝分れした花序に数個の花をつけるヤマホトトギス T. macropoda ,黄色に紫点のある花をつけるタマガワホトトギス T. latifolia などがあり,いずれも観賞用に植えることもある。

ホトトギス

俳句雑誌。 1897年1月創刊。正岡子規 を中心に,四国松山で柳原極堂が創刊したものを翌 98年 10月東京に移し,高浜虚子 が主宰刊行した。 1902年子規が没し虚子が主導者となったが,06年頃から夏目漱石の『吾輩は猫である 』を掲載するなど文芸誌に変貌した観を呈した。 12年頃から雑詠欄を復活して俳句誌に戻り,河東 (かわひがし) 碧梧桐らの自由律俳句運動に対峙,「花鳥諷詠」の写生句を標榜し,多くの俊秀を相次いで育てた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

ホトトギス

俳句雑誌。1897年(明治30)1月創刊。松山市のほととぎす発行所刊,正岡子規の友人柳原極堂(きょくどう)が発行兼編集人。98年10月から高浜虚子(きょし)が引き継ぎ東京で発行,俳句革新運動の中軸をなした。日本派の拠点となる一方で,子規の文章会(山会(やまかい))で評価された写生文など,俳句以外の作品も積極的に掲載した。子規没後,夏目漱石「吾輩は猫である」を連載したのをはじめ,伊藤左千夫「野菊の墓」など小説の掲載が増加した。大正期に入り,俳句重視の姿勢を鮮明にし,渡辺水巴(すいは)・飯田蛇笏(だこつ)・原石鼎(せきてい)・前田普羅(ふら)・長谷川かな女らを輩出。昭和期には4Sとよばれた水原秋桜子(しゅうおうし)・山口誓子・阿波野青畝(せいほ)・高野素十(すじゅう)や,日野草城(そうじょう)・松本たかし・中村草田男(くさたお)・中村汀女(ていじょ)・星野立子らが活躍。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」 山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

Sponserd by

ホトトギス学名:Cuculus poliocephalus

種名 / ホトトギス

出典 小学館の図鑑NEO[新版]鳥 小学館の図鑑NEO[新版]鳥について 情報

Sponserd by

ホトトギス

明治期以来の俳句雑誌

出典 旺文社日本史事典 三訂版 旺文社日本史事典 三訂版について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の ホトトギスの言及

【ウグイス(鶯)】より

…巣づくりや抱卵は雌だけが行う。5月末から7月初めころに繁殖するものは,しばしばホトトギスに托卵(たくらん)される。 この鳥が属するウグイス亜科には300種を超える鳥が含まれる。…

【托卵】より

…自分では巣をつくらずに,ほかの種の鳥の巣に卵を産みこみ,その後の世話をその巣の親鳥にまかせてしまう鳥の習性。ホトトギス科,ミツオシエ科,ムクドリモドキ科,ハタオリドリ科,ガンカモ科の鳥に見られる。この習性について最もよく調べられているのは,ホトトギス科のホトトギス属の鳥,特にカッコウである。…

【鳥】より

…大プリニウス《博物誌》の鳥に関する記述には,これら卜占官から得た知見が生かされている。中世ヨーロッパでも鳥の吉凶占いは広く実践され,鳥が家へ飛びこんでくれば凶,ホトトギスの初鳴きを路上で聞けば凶,またコノハズクが1度鳴けば死を,2度で計画の成就を,3度で結婚を予告する,などと伝えられる。なお,キリスト教伝説にはカラドリウスCaladriusという霊鳥が語られ,病人がこの鳥を直視できれば生き永らえうるといわれた。…

【時鳥と兄弟】より

…小鳥前生譚に属する動物昔話。盲目の兄が弟の好意を邪推,弟の腹を割いて殺した後,真実を知ってホトトギスに化し“弟恋し”と毎日八千八声鳴くという話。全国的に分布し,おもに兄と弟の悲劇を語るが,親と子,和尚と小僧の話になっている地域もある。…

※「ホトトギス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

]

]