デジタル大辞泉

「天気」の意味・読み・例文・類語

てん‐き【天気】

1 ある場所の、ある時刻の気象状態。気温・湿度・風・雲量などを総合した状態。「天気が変わりやすい」「今日は天気がよい」

2 晴天。「天気が続く」「明日は天気になるだろう」

3 天にみなぎる気。

「人事全うして―応ず」〈十善法語〉

4 天子の機嫌。天機。

「―ことに御心よげにうち笑ませ給ひて」〈平家・六〉

[用法]天気・天候――「天気(天候)の回復を待つ」などでは相通じて用いられる。◇「天気」は長くても2、3日程度の気象の状態。「朝のうちはいい天気だった」「明日の天気は曇りでしょう」◇また、「天気」には晴天の意もある。「お天気続きで何より」「今度の日曜日、天気だったら山登りに行こう」◇「天候」は数日から数十日の気象状態をまとめていう。「天候不順の折」「去年の夏の天候」◇類似の語に「空模様」がある。「空模様」は多く今日・あすの天気についていう。「あいにくの空模様」「この空模様では明日は雨だね」

[類語](1)気候・天候・陽気・気象・日和・風土・季候・時候・寒暖・寒暑・空・空模様・空合い・風雲/(2)晴天・晴れ・日本晴れ・快晴・好天・上天気・炎天・天気晴朗・五月晴れ・梅雨晴れ・秋晴れ・晴れ間・日照り・油照り

て‐け【▽天気】

《「てんけ(天気)」の撥音の無表記》天候。てんき。

「―のこと、かぢ取りの心にまかせつ」〈土佐〉

てい‐け【▽天気】

《「てんけ」の「ん」を「い」と表記したもの》空模様。てんき。

「―のことにつけて祈る」〈土佐〉

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

てん‐き【天気】

- 〘 名詞 〙

- [ 一 ] 天の気。

- ① 万物を生育する、天にみなぎっている精気。

- [初出の実例]「春来天気有二何力一、芳雨濛々水面縠」(出典:新撰万葉集(893‐913)上)

- 「庭申楽・内能なんどは、人気の体のみにて、天気は用なることあるべし」(出典:拾玉得花(1428))

- [その他の文献]〔礼記‐月令〕

- ② 大地から遠く離れた天上の大気。

- [初出の実例]「天気仮令地気より薄きこと僅に七十万倍せりとも」(出典:暦象新書(1798‐1802)中)

- ③ 気象の状態。普通、晴雨などその日の空模様をいうが、気象学では、ある時刻における気温、気圧、湿度、風速、風向、雲形、雲量、降水量などの気象要素の総合された気象状態をいう。

- [初出の実例]「比日、天気陰寒、人着二綿衣一」(出典:日本三代実録‐仁和二年(886)四月一八日)

- 「十月江南天気好し 憐むべし冬の景の春に似て華しきことを〈白居易〉」(出典:和漢朗詠集(1018頃)上)

- [その他の文献]〔韋応物‐善福精舎秋夜遅諸君詩〕

- ④ 空が晴れていること。天候のよいこと。晴天。はれ。

- [初出の実例]「いつも舟にのる人が何とて此天気(テンキ)に用心し給ふといへば」(出典:浮世草子・西鶴織留(1694)一)

- [ 二 ] 天皇、主君などの意向、また、機嫌。天機。

- [初出の実例]「陪膳采女随天気、執供御膳之氷魚」(出典:九暦‐逸文・天慶八年(945)一〇月一日)

- 「君は猶、実にもと思し召したる御事もなく、天気他に異なり」(出典:平治物語(1220頃か)上)

てい‐け【天気】

- 〘 名詞 〙 ( 「け」は「気」の呉音。「てんき(天気)」の撥音を「い」と表記したもの ) =てんき(天気)[ 一 ]

- [初出の実例]「ていけのことにつけていのる」(出典:土左日記(935頃)承平五年正月二六日)

て‐け【天気】

- 〘 名詞 〙 ( 「てんけ(天気)」の撥音「ん」の無表記 ) =てんき(天気)

- [初出の実例]「にしひんがしもみえずして、てけのこと、かぢとりのこころにまかせつ」(出典:土左日記(935頃)承平五年一月九日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

天気

てんき

瞬時からせいぜい2、3日間の大気の状態をいうことば。この場合の大気の状態とは、人間が直接に体験することのできる大気のありさまである。

広義に天気といえば、雲の多少、雨や雪などの降水の有無と量、寒暖の程度、乾湿の度合い、風の強弱や風向き、気圧の高低などの各種気象要素を総合した状態のことになる。国内的・国際的に交換されている一定時刻についての地上気象電報には、これらの要素のほとんどすべてが含まれている。日々の天気予報では、風向き、風の強弱、雲の多少、雨や雪の有無と程度および出現確率、気温の高低などの予想が、ことばや数値によって述べられる。普通ただ単に天気といえば、雲の多少、雨や雪の有無などのいわゆる空模様をさしている。この狭義の意味での天気は、雲量、地面の状態、降水状態などによって決められる。NHKのラジオで放送される漁業気象(気象通報)の場合は、天気を21種類に分類したものが使用され、それぞれの記号も定められている。

国内および国際交換される地上気象電報の場合には、世界気象機関(WMO)の定めによって、雲のない状態から雷現象に至るまでを100通りに分類したものを「現在の天気」として使用することになっている。それら一つ一つに対応させた記号も定められており、天気図上に使用される。

[平塚和夫]

昔は日常生活が自然環境に左右されることが現在に比べ大きかった。それでその一要素である天気についても深い関心が寄せられたが、呪術(じゅじゅつ)的形態としては、(1)天気の様相に神意を読み取り(天気占い)、これに対処すること、(2)神の意志としての天気を変えたり(雨乞い(あまごい)、日和乞い(ひよりごい)など)、利用したりすることであった。(2)の場合としては、たとえば風鎮め、風封じ、風送りというようなことが現在に至るまで行われている。

鉄砲以前の弓矢の戦いの時代には、弓の射程を延ばすためには、風上をとることが戦いに勝つための条件であった。またこれと反対に狩猟に際して風上をとることは、獲物に臭気を吹き送るため、避けねばならぬことであった。このような点からも、天気の一要素としての風についての知識をもつことは生活上、非常にたいせつなことであった。

天気に関する古来からの経験は内外ともおびただしい数の天気俚諺(りげん)に集約されているが、これらのなかには現在の気象学の知識に照合して正しいものが少なくない。とくに漁民の場合はその生業が、悪天の場合、生命にかかわることにもなるので、質的にかなり程度の高い内容のものであったが、現在に至るまでそのまま伝承されているものは少ない。

たとえば昔の日本の港には日和山(ひよりやま)が近傍にある所が少なくないが(鳥羽(とば)、新潟など)、この山上に、漁民のなかでも観天望気に優れた者が登り、雲の運行などから天気の判断を下し、これを知らせることによって港への船の出入りを左右していたのである。漁民の知恵はたとえば釣りの秘伝書(たとえば津軽采女(つがるうねめ)の『河羨録(かせんろく)』)などに詳しく書き残されたものがあり、それは局地的な海上のことながら、天気の心得としては詳細を極めている。

農民の場合を漁民に比べると、おのずからその関心を寄せる天気の部分が違っているが、たとえば雷雨の多い地方の避雷心得など実理にあったものが少なくない(田村仁左衛門(にざえもん)吉茂『農業自得』)。また同時現象としての動植物の推移などに注目した自然暦的な知識は、現在の季節学(フェノロジーphenology)に照らしても正しいものが多い。

[根本順吉]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

天気 (てんき)

weather

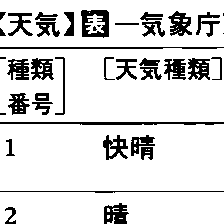

人間の生活に影響を与える大気の状態のこと。広い意味では,ある時刻または長くない時間帯における気温,湿度,風,雲,降水,視程などの気象要素を総合した大気の状態のことで,数日以上にわたる長い時間帯の場合には天候といって区別することもある。狭い意味では雲や降水,雷などに関連した大気の状態に限定する。気象庁では,ふつう天気を表のような15種の気象庁天気種類に分けて観測する。また,気象台などで使う気象通報では,世界気象機関(WMO)の定めた国際気象通報式に従い,天気を現在天気100種と過去天気(前観測時からの天気の特性)10種とを使用する。日本国内の新聞天気図やラジオの漁業気象放送で使用している天気の種類は,気象庁天気種類のうち薄曇を削除し,ちり煙霧,雨強し,にわか雨,にわか雪を追加した18種で日常的には天気といえば晴を指すことが多く,〈天気がよい,悪い〉などばくぜんと使う場合もある。

執筆者:高橋 浩一郎

民俗

雲がなく,雨も降らず,太陽や月が光を放っている状態を,一般には晴という。晴は曇や雨降りに対する語である。雲が生じて太陽や月が覆われ,雨が降り出す状態は曇天,雨天というのに対し,晴天と表現している。晴は,また日和(ひより)ともいい,日和を見る日和見もある。日本列島は,山地によって多くの面積が占められており,気象の変化は地域ごとにそれぞれ格差がある。そのため,天気の好悪を判断する天気占いや,天気の変化を読み取る日和見の技術がすこぶる発達した。たとえば,朝焼け,夕焼けといい,朝東の空がいつまでも赤いと,日照りとなる,早く消えると,雨が降るという。また空一面が赤くなると,2,3日以内に雨が降る,夕焼けは,太陽が沈んで西方の赤い色が南の方に回ると晴となる,といった口碑は多い。ただし土地ごとに立地条件が異なり,方角が変わるとまったく逆の占いになるので,これらの天気占い,日和見は画一的にはなり難い。その他月にかかるかさの形,雲の動き方,霧の出方,雨の降る時間,風の吹く方角,雷の鳴り方,虹のかかり方を目安にして,天気占いや日和見をすることがしばしばある。いずれも土地の古老たちが伝えてきた生活体験にもとづく知識である。天気は,〈てんき〉あるいは〈てけ〉とも訓じており,〈気〉の動きでよくなったり,悪くなったりするという理解があった。よい天気には陽気がこもり,それに対し,悪い天気は,陰気が強まったと説明されている。

→天気俚諺

執筆者:宮田 登

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

てんき

天気

weather

大気の状態を総合したもの。快晴・晴・薄曇うすぐもり・高曇・本曇・雷・雨・雪・霙みぞれ・雹ひよう・氷霰あられ・雪霰・凍雨・驟しゆう雨性の降水・霧雨・霧雪・霧・氷霧・煙霧・吹雪ふぶき・地吹雪・砂塵嵐・黄砂・細氷などをいう。気象学ではこれらの天気の状態を天気記号で表す。世界気象機関(WMO)が定めた国際的天気記号は100種類に分類されるが,国内的にはそれを簡略化したものが用いられる。

執筆者:新井 正・田中 博

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

Sponserd by

天気

てんき

weather

ある地点のある時刻における大気の総合的状態。気温,降水,雲量,風向,気圧などの気象要素からなる。しかし日常用語としては,社会生活に密接な関係をもつ概念で晴れ,曇り,雨などで示される。そして,天気がよい,悪いなど,それを認識する人の評価も含まれる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

天気【てんき】

ある場所の任意の時刻における気象状態。風向,風力,気温,気圧,雲形,雲量などの気象要素を総合した大気の状態。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

普及版 字通

「天気」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by