精選版 日本国語大辞典 「損害賠償」の意味・読み・例文・類語

そんがい‐ばいしょう‥バイシャウ【損害賠償】

- 〘 名詞 〙 民法上、債務不履行や不法行為などによって他人に損害を与えた者が、その損害を償い、損害がなかったと同じ状態にすること。被害者は、それを請求する権利がある。財産的損害にかぎらず、精神的損害を含む。〔仏和法律字彙(1886)〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「損害賠償」の意味・わかりやすい解説

損害賠償

そんがいばいしょう

他人に損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補(てんぽ)し、損害がなかったのと同じ状態にすることをいう。また、そのように請求する権利を損害賠償請求権という。

[淡路剛久]

損害賠償請求権の発生原因

損害賠償請求権を生じる場合のうちでもっとも重要なものは、債務不履行(民法415条以下)と不法行為(同法709条以下)である。債務不履行とは、債務者が正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことであり、次の三つの態様がある。すなわち、履行が可能であるにもかかわらず期限を徒過して履行しないこと(履行遅滞。たとえば、一定期日までにある品物を引き渡すことを約束しながら履行しないで期限を徒過したなど)、履行が不能なために履行しないこと(履行不能。たとえば、家屋の売買契約をしたが、履行前に売り主の不注意で火災により焼失したなど)、および、不完全な給付をしたこと(不完全履行。たとえば、本を購入したところ落丁があったなど)である。履行が遅延したために生じた損害の賠償を遅延賠償といい、本来の給付にかわる損害の賠償を填補賠償という。債務不履行によって損害賠償請求権が発生するためには、債務の本旨に従った履行がないこと、債務の不履行について債務者の責めに帰すべき事由があること、債務の不履行が違法なこと、が必要である。そして、履行遅滞の場合には、通常、遅延賠償が求められるが、填補賠償も可能である。また、履行不能の場合には填補賠償が求められる。債務不履行による損害賠償請求権の性質は、本来の債権の拡張・変形であって、本来の債権と同一性を有する。したがって、本来の債権の担保は損害賠償請求権にも及ぶし、時効期間は本来の債権の性質によって定まる。

不法行為とは、故意または過失によって他人の権利を侵害して損害を生じさせる行為である。たとえば、故意または過失で、他人に暴行をはたらいたり、他人の物を壊したり、あるいは自動車で人をはねた場合などである。不法行為には、一般の不法行為と特別の不法行為とがある。一般の不法行為(民法709条)が成立するためには、自己の故意または過失による行為によって他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと、その行為と損害との間に因果関係があること、その者に責任能力があること、が必要である。特別の不法行為には次のような態様がある。すなわち、責任能力のない未成年者または精神上の障害により責任弁識能力を欠く者の監督義務者(たとえば、その親権者や後見人)が責任無能力者の行為について損害賠償責任を負う「監督者責任」(同法714条)、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害について使用者が賠償責任を負う「使用者責任」(同法715条)、建物その他土地の工作物の設置または保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害が生じたときに、占有者または所有者が賠償責任を負う「工作物責任」(同法717条)、動物が他人に加えた損害について占有者または保管者が賠償責任を負う「動物占有者責任」(同法718条)、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき、各自連帯で賠償責任を負う「共同不法行為」(同法719条)などである。これらの特別の不法行為においては、過失の挙証責任を転換するなど、特殊の成立要件が定められている。さらに、特別法による不法行為としては、鉱業法、大気汚染防止法および水質汚濁防止法による鉱公害賠償、製造物の欠陥に基づく製造物責任などがあり、そこでは無過失責任が認められている。また自動車事故については、自動車損害賠償保障法による賠償責任があり、そこでは挙証責任を転換することにより、事実上無過失責任に近い結果を導いている。不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為とともに発生すると解されている。そして、それには3年の短期消滅時効および20年の除斥期間(時効と解する説もある)が付されている(同法724条)。

なお、以上のほかにも、法律の規定から損害賠償請求権が発生する場合がある。たとえば、無権代理人は、無権代理行為につき本人の追認を得ることができなかった場合には、相手方の選択に従って損害賠償の責めに任じなければならないし(同法117条)、占有者がその占有を妨害され、あるいはその占有を奪われたときには、妨害の停止あるいはその物の返還を請求することができるだけでなく、損害賠償を請求することができる(同法198条・200条)などである。

[淡路剛久]

損害の意義と種類

損害賠償による填補の対象となるいっさいの法的不利益を損害という。したがって、そのなかには、財産上の不利益だけでなく、身体、自由、名誉、信用、貞操、健康などについて生じた不利益も含まれる。

損害は、種々の観点からこれを分類することができる。

(1)人的損害・物的損害・経済的損害 人間の身体に対して加えられた損害が人的損害(人身損害)であり、これには生命の侵害(死亡)、身体の損傷(傷害)とがある。物の滅失、毀損(きそん)による損害を物的損害という。人的損害、物的損害のない純粋に財産上生じた損害を経済的損害という。

(2)財産的損害・精神的損害 財産について生じた損害が財産的損害であり、生命、身体、自由、名誉などを侵害された場合の非財産的利益について生じた損害が精神的損害である。後者に対する賠償は慰謝料(慰藉(しゃ)料)ともよばれる。

(3)積極的損害・消極的損害 既存の財産が現実的に減少するのが積極的損害であり(たとえば、物が破壊された場合の損害とか、傷害事故の場合における入院治療費など)、将来得るであろう利益が失われたというのが消極的損害(「得べかりし利益」とか「逸失利益」ともいう)である(たとえば、転売利益の喪失とか、死亡事故の場合における収入の喪失など)。

(4)通常損害・特別損害 損害賠償の対象となる損害の範囲についての区別である。前者は事物の性質に従い普通一般的に生ずべきものとして期待された損害(通常生ずべき損害)であり、後者は特別の事情が加わることによって生じた損害(特別の事情によって生じた損害)である。

[淡路剛久]

損害賠償の範囲と算定

(1)相当因果関係 債務不履行による損害賠償の範囲について、民法は、通常生ずべき損害の賠償を認め、特別の事情によって生じた損害は予見可能性ある場合にだけその賠償をなすべきだとする(民法416条)。一般の学説は、債務不履行と相当因果関係(因果関係は無限に広がるからこれを適当な範囲で切らなければならない。そこで、当該の債務不履行からそれに伴う特殊の事情を除き、これを類型化して、その損害を普通に予想される因果関係の範囲に局限しようとするもの)にたつ全損害が賠償すべき損害の範囲であるとし、民法第416条がこれを認めたものだというが、一方、そのような考え方は不要であり、民法第416条によって直接に損害賠償の範囲を決めればよい、とする学説もある。

不法行為については、民法は特別の規定を置いていない。判例は債務不履行の場合と同様、民法第416条の相当因果関係によるべきであるとし(大審院連合部判決大正15年5月22日)、学説も従来これに賛成するものが多かったが、近時の学説では、加害者がその発生を防止すべき義務を負っている範囲(義務射程)によって損害賠償の範囲を決めようとする説、あるいは不法行為と危険性との関連があるかどうかによって決めようとする説も有力である。

(2)損害賠償額の算定 物的損害については、物が滅失せしめられた場合には、その滅失当時の交換価格、物の毀損の場合には、修理費用および修理期間中の逸失利益およびかわりの物の賃料が原則として賠償されるべき損害となる。

人的(人身)損害については二つの算定方式がとられている。すなわち、一つはおもに交通事故賠償の領域でとられている方式で、個別的算定方式などとよばれている。この方式では、損害は財産的損害と精神的損害(慰謝料)とに区別され、前者はさらに積極的損害と消極的損害とに分けられる。まず、積極的損害としては、死亡の場合の葬儀費用、墓碑建設費、仏壇仏具購入費用などが、社会的に相当な範囲で損害として認められる。傷害の場合には入院治療費用の現実にかかった額、入通院費用、付添看護費用については一定の範囲で認められる。次に消極的損害(逸失利益)は、被害者が死亡した場合には、被害者の年間収入(無所得者の場合には平均賃金)から被害者自身の生活費を控除して純益を求め、これから中間利息を控除(これは一種の損益相殺である)した(単利で引くのをホフマン方式、複利で引くのをライプニッツ方式という)額が損害額とされる。傷害の場合には、後遺障害を労働能力喪失率に換算して、これを純益に掛け合わせ、そこから中間利息を引いて逸失利益を導く。最後に、慰謝料は、被害の程度、被害者の職業や地位、財産状態や年金、加害の動機や態様などを考慮して決められるが、この額は交通事故賠償ではおおむね定額化されている。

もう一つの方式は、公害や薬害などの賠償で用いられている方式で、包括的算定方式などとよばれている。この方式では、損害を財産的損害とか精神的損害とかのように個別化・細分化せずに包括的にとらえ、死亡の場合にはいくら、傷害の場合にはランクごとにいくらといった形で賠償額を決めるものである。その際に、被害者の被害の種類・程度、被害者の年金、被害者の家族構成と被害者への経済的依存度などが考慮されている。

(3)過失相殺 損害を受けた者の側にも過失がある場合には、賠償額を決めるにあたってこれを考慮する必要がある。たとえば、交通事故において損害額が3000万円であり、被害者の過失が30%存在する場合には、2100万円の賠償額とするなど。過失相殺をかならずしなければならないかどうかについては、債務不履行の場合には、債権者に過失ある限りかならずこれを斟酌(しんしゃく)しなければならない(民法418条)し、不法行為の場合には、裁判所はこれを斟酌することができる(同法722条2項)。

(4)損害賠償額の予定 債務不履行の場合に備えて、当事者は一定の賠償額を約束しておくことがある。このような約束は有効であり、裁判所はその額を増減することができない(民法420条1項)。ただし、それが不当に高額の場合には、その全部または一部が無効とされるであろう(同法90条)。

[淡路剛久]

損害賠償の方法

金銭賠償が原則である(債務不履行につき民法417条、不法行為につき同法722条1項)。ただし、債務不履行の場合において、別段の意思表示があればそれに従う。また、不法行為の名誉毀損の場合には、適当な名誉回復処分が命じられることがある(新聞紙上に謝罪広告を出すなど)。損害賠償の支払い方法には、一時金払いと定期金払いとがあるが、日本の民法では一時金払いが行われている。

[淡路剛久]

改訂新版 世界大百科事典 「損害賠償」の意味・わかりやすい解説

損害賠償 (そんがいばいしょう)

他人の行為によって不利益をこうむった者が生じたとき,その行為者から不利益をこうむった者に対して金銭等を交付させることによって,事後的に不利益を除去すること,もしくはそのような民事上の法制度。行為者側からみると,金銭等の支払義務を負う点で刑事上の罰金と類似するが,(1)金銭等の受領者が不利益をこうむった者であること,(2)行為に対する制裁ではなく,いったん発生した不利益の除去が制度目的であること,で本質的に異なる。

損害賠償は現代の市民社会においては日常生活上さまざまな局面で問題となる。交通事故,騒音,大気汚染,日照権侵害など公害問題のような不法行為の領域,欠陥マンション,割賦販売など消費者取引のような債務不履行の領域,また医療過誤,薬害,欠陥商品などのような不法行為と債務不履行との中間的領域において多数の紛争を生じている。さらには,いわゆる隣人訴訟(たとえば,主婦が買物に行く間子どもを隣家の主婦に預けたところ,子どもが近所の溜池に落ちて死亡した事件。1983年の津地方裁判所判決)のように平穏な日常生活の過程から生じた不幸なできごとにおいても損害賠償が問題となる。なお,このような多様な損害賠償問題に対応して現在ではさまざまの損害保険および損害賠償責任保険が発達している。

そのような損害賠償の内容を代表的な場合である債務不履行と不法行為についてみてみる。たとえば,住宅を購入した買主が引越しの準備を終えたところ,売主が約束の期日に住宅を引き渡さなかったとすると(債務不履行),買主には予定期日に引越しできないという不利益が発生する。この買主の不利益の具体的内容は,たとえば,引越しの遅れた期間分だけ仮住居として借りていたアパートの賃料をよけいに支払わなければならなくなったということであるから,その賃料に相当する金銭が売主から買主に支払われるとするならば,債務不履行によって生じた不利益は除去されることとなる。また,いたずらで住宅に石を投げつけたところ窓ガラスが割れてしまったとすると(不法行為),住宅の所有者には所有物たる窓ガラスの損壊という不利益が生ずることとなる。その不利益の具体的な内容は新たなガラスを購入せざるをえなくなったということであるから,その代金に相当する金銭が,投石した者から住宅の所有者に支払われるとすれば,不法行為によって生じた不利益は除去されることとなる。

損害賠償の対象

損害賠償の対象となるのは経済的・精神的な不利益であって,法律上は損害と呼ばれている。どのような損害が損害賠償の対象となるかはまず第1に債務不履行または不法行為の成立要件の問題である(たとえば,窓ガラスの破損といっても,それが所有者の不注意による破損あるいは地震による破損であれば不法行為の問題ではない)。第2に,それは因果関係の問題である(たとえば,窓ガラスが破損し,すぐに修理しなかったため室温が低下し,所有者が寒気のために肺炎にかかったとしても,原則として,病気にかかったという不利益については不法行為との間に相当因果関係がないので,これについては損害賠償の対象とはならない)。このような二つの前提条件を充足した損害だけが損害賠償の対象となる。

このような損害は,まず財産的損害と精神的損害とに分けられる。財産的損害とは,債権者あるいは被害者の財産上の不利益のすべてを意味する。現に所有している財産の消滅(たとえば,窓ガラスの損壊)あるいは将来確実に入手可能であった利得の喪失(たとえば,負傷による休業損害)をいう。このうち前者を現実損害といい,不必要なアパート賃料のようなむだな出費も,債権者の現有資産の減少であるからこの中に含まれる。これに対して,後者を消極損害という。両者間には主として因果関係の有無およびその立証の点で差異がある。

一方,とくに不法行為の領域では,被害者の精神的損害が重要な意義を有する。たとえば,事故で傷害を受けた場合には,被害者の財産的損害とは別個に,事故による肉体的・精神的苦痛の除去がはかられなければならない。これが精神的損害に対する賠償であり,その賠償金はとくに慰謝料と呼ばれている。

損害賠償の方法

損害を除去する方法には原状回復と金銭賠償という二通りのものがある。前者は賠償義務者が直接に損害を除去するものであり(たとえば,窓ガラスを賠償義務者自身が修理したり,工事業者に依頼して修理させたりする),後者は賠償義務者が損害を除去するのに必要な費用を負担するものである(たとえば,窓ガラスの修理費用の支出)。日本の民法では金銭賠償が原則であると定められている(民法417条)。その意味で損害賠償は原則としてつねに債務者から債権者,加害者から被害者に対する金銭の支払を意味することとなり,日常用語として使用される弁償と類似することになる。

損害賠償が金銭によって行われる以上,損害を金銭で評価することが必要となる。現実損害については,損害が物の破壊である場合にはその物の交換価格が損害額であり(たとえば,100万円の物を完全に破壊してしまった場合),物の部分的な破壊にとどまる場合には,その物の交換価格の減少額(たとえば,100万円の物がきず物となって30万円の価値しかなくなったときには70万円が損害額である),またはその物の修理費用が損害額となる。

法律上ときとして問題となるのは,交換価格あるいは修理費用の基準となる時期である。たとえば,損壊後にその物の交換価値が上昇した場合や,不法行為によって土地をだまし取られたところ,地価が上昇した場合など,損害賠償が即座に行われない場合にとくに問題となる。これについて判例は原則として債務不履行または不法行為の時点の交換価値等が基準となり,その後の価格変動を考慮しないとしているけれども,学説には反対するものもある。物価上昇率が著しい場合にはこの問題はとくに重要な意味を持つことになる。

このような損害賠償は原則として損害発生と同時に支払義務を生ずる。このことは遅延損害金との関係で重要な意味がある。つまり,損害発生のときから現実に賠償金が支払われるまでの間に時間的経過がある場合には,本来の賠償金に付加して遅延損害金も支払われることを要する。遅延損害金は,原則として民事法定利率である年5分の割合により,かつ単利によって算定される(民法404,405条)。

損害額の計算

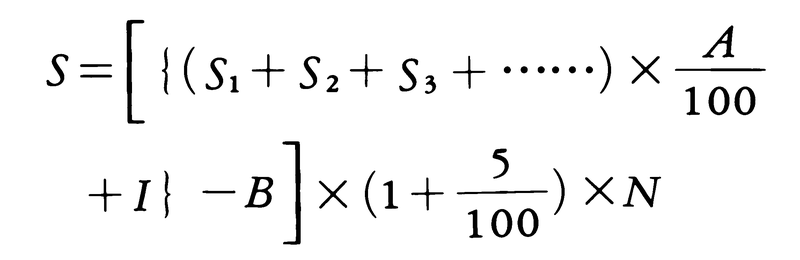

損害賠償として支払われるべき金額は個々の損害の損害額を合算したものである。一個の債務不履行あるいは不法行為によって複数の損害が発生した場合にはその合計額となる(たとえば,窓ガラスの破損の場合に,同時に窓ぎわに置かれていた花瓶も破損したとすれば,ガラス代と花瓶代の合計額)。しかし,損害賠償においてはこのように計算された金額をそのまま賠償額とすることが公平に反する場合がある。つまり,不利益をこうむっている側にもなんらかの責任・利得のあるときであり,そのような場合には過失相殺・損益相殺によって最終的な賠償額の調整が行われることとなる。そうすると,個々の財産的損害額をS1,S2,S3,……,慰謝料をI,加害者側または債務者側の過失割合をA%,損益相殺すべき金額をB,損害発生から弁済時までの経過期間をN年とすると,支払われるべき賠償金額Sは次の算式によって算定される。

なお,慰謝料は過失相殺の対象とはならないと解されている(判例・通説)。もっとも,慰謝料の算定に当たって債務者・被害者側の事情は考慮されるので実質的な差異は少ない。

損害賠償の特殊な態様

金銭の支払債務の不履行があったときにも債務不履行として損害賠償の支払義務が発生するが,この場合には一般に遅延損害金と称され,不履行の対象となっている金員(元金)に対する一定比率で計算される。また,金銭以外の契約上の債務の不履行に関しては,しばしば違約金が契約当事者間で合意される。これは損害額の算定を容易かつ明快にすることを目的とする場合(〈賠償額の予定〉,民法420条)と,契約上の債務の履行を確実にすることを目的とする場合とがある。

損失補償

不法行為・債務不履行はともに違法行為によって生じた不利益を救済するための制度であるが,例外的に法律上は適法な行為によって不利益が生じた場合に,その不利益を除去するための制度として損失補償が認められている。その代表的な場合は国・地方自治体などが公共事業に使用する土地を強制的に取得する土地収用である(土地収用法68条)。

→利息

執筆者:栗田 哲男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「損害賠償」の意味・わかりやすい解説

損害賠償【そんがいばいしょう】

→関連項目違法行為|過失責任主義|間接強制|金銭債権|欠陥商品|原子力損害賠償支援機構|公害裁判|コンプライアンス|差止請求権|社外取締役|正当防衛|責任能力|担保責任|特許権|不完全履行|身元保証

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「損害賠償」の意味・わかりやすい解説

損害賠償

そんがいばいしょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

リフォーム用語集 「損害賠償」の解説

損害賠償

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の損害賠償の言及

【違約金】より

…契約に違反したとき債務者がその支払義務を負うかどうか,またいくら支払うべきかということは,いずれも債権者・債務者間の事前の約束によって定まるものであって,法律上当然にその支払義務が生ずるものではない。この点で同じく契約違反に関連して支払われるものではあるが,損害賠償義務が法律上当然に発生するものであることと対比される。違約金を定める目的は債務者に経済的な不利益を課すことによって債務の履行を確実にすることにあるが,それとならんで〈損害賠償額の予定〉の目的で定められることが多い。…

※「損害賠償」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...