精選版 日本国語大辞典 「香料」の意味・読み・例文・類語

こう‐りょうカウレウ【香料】

- 〘 名詞 〙

- ① よい香りを発散するもの。多く、食品や化粧品などに入れて、よいにおいをつけるために使う。ジャスミン、肉桂、麝香(じゃこう)など。

- [初出の実例]「埃及にて昔時死屍の中に香料を満て塗乾してその腐敗を防げるものなり」(出典:西国立志編(1870‐71)〈中村正直訳〉二)

- ② 死者の霊前に線香の代わりとして供える金銭。香典。

- [初出の実例]「不二存寄一御香料金百疋被二贈下一、御厚義之御事、尤忝仕合奉存候。早速備二霊前一申候」(出典:小津桂窓宛馬琴書簡‐天保六年(1835)七月一日)

改訂新版 世界大百科事典 「香料」の意味・わかりやすい解説

香料 (こうりょう)

現代以前の香料は,小アジア,アラビア,東アフリカからインド,スリランカそして東南アジア,中国の西南部にかけての熱帯アジアに産した各種の植物性と若干の動物性の天然香料からなる。そしてそれらは,後に述べるように焚香(ふんこう)料,香辛料,化粧料の三つに大別される。これらの香料は,人類の歴史にあって古くより東西の文化圏に需要され伝播された。したがって主要香料の原産地の究明とその需要・伝播の解明はとりもなおさず東西の文化交渉の歴史を明らかにする手だての一つであろう。

香料の歴史

東西両洋を結んだ陸の大道シルクロードは,広く知られている。これに対しインド洋を中心に東西を結んだ海上のルートでは,17世紀前半以前の時代に熱帯アジア諸地域産の香料(スパイス)が中心となっていたから,スパイス・ルートということができよう。例えば16~17世紀のヨーロッパ人の東洋進出の目的は,インド,スマトラ,ジャワの胡椒,スリランカの肉桂(につけい),モルッカ諸島とバンダ諸島の丁子(製品としての香料が丁香である),肉荳蔲(にくずく)であった。ことにインドネシアの最も奥地で,13世紀までテラ・インコグニタ(未知の地)であったモルッカ諸島は,丁香の唯一の原産地であったから,ヨーロッパ人の東漸の最大そして最終の目的地であった。この諸島のスパイスとジパング(日本)の黄金を獲得しようとねらって,15世紀の末にコロンブスは誤って新大陸アメリカの一部を発見した。マゼランは大西洋から西回りでモルッカ諸島に到達しようと念じ,彼の船隊は1519年から22年にかけて,未知の太平洋を横断し,初めて世界一周を成しとげたのである。こうしてヨーロッパ人による大航海時代が展開されたのであるが,すべては南アジアのスパイス獲得と支配から出発したのであった。

と言えば簡単なようであるが,紀元前の古代オリエントとエジプトが,アラビア南部と東アフリカ奥地とつながりがあったのは,乳香,没薬(もつやく)と実体不明の肉桂(シナモン,カシア)のためである。紀元前後にローマ人,ギリシア人が,インド洋のモンスーンを利用しインド渡海を敢行したのは,胡椒を中心とするインドの薬物,化粧料,木綿,中国の絹などの獲得のためであった。また4~5世紀に東方の中国人が南方海上諸国に注目したのは,ベトナム,マレー半島の沈香木(じんこうぼく)である。そして中世のアラブによって,アラビア,インド,東南アジアの各種の香料薬品(香薬)が東西両洋に転送されているが,13~14世紀の中国船の南方海上発展と,香料薬品の盛大な輸入,それから国内大都市の消費生活が最高潮に達した時代のあったことを忘れてはならない。と同時に,東南アジア,インド,西南アジアなど,香料原産地各民族の使用と消費も拡大していたことを考慮しなければならない。こうして古代,中世,近世初期を通じ,東西両洋の文明国が熱帯アジアの香料薬品を求めるため,原産地と中継貿易港に渡海した経過は,スパイス・ルートの歴史として叙述される。

しかしその前提として,明白にしておかねばならないことがある。香料は品種が多種多様で,原産地も西はアラビア南部と東アフリカから,小アジア,インドそして東南アジアの海上にかけて広がり,近世以前の原産地は特定の地域に限定され,東西海上交通のメーン・ルートからはずれた辺鄙(へんぴ)な地方に産出したもののほうが多かった。原産地の住民の多くは,彼らの土地に出す香薬の価値を認識していないなど,種々のことがあって,原産地から東西海上交通の路線にある主要中継地まで,さまざまな民族と土地を経由して転送され,そこに渡海した東西の文明国の手に入る次第であった。だから原産地の状態と,主要な集散地へ送られる経過もできるだけ明らかにされなければならない。しかしこの経路は,東西文明国の南方渡海とともに重要な問題点であっても,なかなかわかりにくく,解明はすこぶる困難である。主要な香料について,それぞれ異なった地方で,未開の原住民と香料の結びつきを,彼らの生活と民俗などから考究しなければならないからである。

そこで,未開の原産地から中継集散地へ,集散地から先進文化圏へというつながりの根本をなすものは,各種の主要香料の実体の解明から出発しなければならない。ある一つの香料でも,東西両洋の文明国では異なった用途にあてられていることがある。また同一の文明国でも,時代によって用途を異にすることがある。香料は多種多様ではあるが,東西両洋で使用された香料の種類には軽重の差があり,用途から見れば,主要香料の種類は限定して考えることができる。こうしてスパイス・ルートの香料を概観することができよう。だから主要香料の実態解明をまってこそ,初めて原産地から中継集散地へ,そして先進文化圏への転送が明白となるだろう。近世初期以前のスパイス・ルートの主要香料とは何であったのか。東西の文明国はそれをどのように使用し消費していたのだろうか。

主要香料の分布と香料の分類

現代以前の香料は薬品であり,薬物と表裏していることは,東西ともに同じである。薬効よりも香味と刺激の方が強く,香味を主眼として使用されたのが香料であるが,最初の使用はほとんど薬物からである。例えばスマトラ島北西部で古代の原住民が,雷雨や暴風雨で亀裂した老竜脳樹の裂け目などから,白色結晶性の顆粒(かりゆう)と油分の流出するのを発見し,異常に強烈な香気に気がついて,それを額に塗ると頭痛がおさまることなどを知り,本能的に薬物としての効能を認め使用するようになった。その後に渡来したインド人によって香料薬品としての竜脳とその油の価値が認められたのである。モルッカの原住民は近世まで丁子を額に塗布するくらいで,まったくその価値を知らなかった。西はアラビア南部と対岸の東アフリカから,インド洋を経て,遠く東の端のモルッカとバンダにかけて,広大な海洋を結ぶ各地方と島嶼(とうしよ)に産した主要香料の分布は図のとおりである。

広く熱帯アジアの各地に産出した香料は,東西の文明国にどのように使用されたのだろうか。また,西南アジア,インド,東南アジアの諸民族についても考えなければならない。現代以前の香料の使用は(1)焚香料incense,(2)香辛料spices,(3)化粧料cosmeticsの三つに大別される。極端にいえば,東の中国人は沈香木をたいて妙香を知り,インド人は白檀を身体に塗抹して佳香に耽溺(たんでき)し,ヨーロッパ人は丁子の辛辣な辛さと味と焦臭に食生活を楽しんだといえよう。焚香料は東西ともに古代から香料の主体として使用され,香辛料もまた同じである。ただ化粧料としての香料は,古代エジプトとオリエントから始まり,ギリシア,ローマへと発展し,現代の香料へ進む要素を形成している。化粧料に賦香する香料は,西南アジアから地中海にかけてのレジン(樹脂resin),バルサム(含油樹脂balsam),草木,花などを中心としている。だから海上スパイス・ルートの現代以前の香料は焚香料と香辛料のどちらかに属するものがほとんどであった。

東と西の焚香料

ある特殊な植物の分泌物である香気に富む樹脂分は,東西を通じ古代から香料の代表として使用されている。火の中に投じてよく馨香(けいこう)を発するから,神々や諸天を祭る火の祭儀に欠くことのできないものである。この火でたく香料,すなわち焚香料が香料使用の主体であった。英語で香料一般をperfumeというが,ラテン語の〈煙fumum〉を〈通じてper〉におうの意味からで,現代の香料の起源が古代の焚香料からであることを明らかにしている。植物の芳香ゴム樹脂は,例えば花,果実,種子,皮,幹,葉,枝,根(茎)などより香気分を含有する率がすこぶる高い。においの塊であるとさえいえる。そしてレジンは,常温では香気をあまり発散しないから,採取したもとのままで香料として長く保存できるし,火でたいて随時使用もできる。

この焚香料は,西方アラビアの乳香,没薬,インドから東方の沈香木の二つに大別される。乳香と没薬は原樹の切傷から分泌した芳香をもつゴム質の樹脂の塊であるが,沈香木は,密林の中でまれに発見される原樹の枝幹の小部分の木質中に樹脂分が沈着凝集したものである。

沈香木の原樹は,インド北東部ブラフマプトラ川上流のアッサム地方,そして南部のデカン高原,それからミャンマー,ベトナム,タイ,マレー半島,スマトラ,中国南部,海南島などの密林中に,まれに発見されるアキラリア属その他の数種の常緑喬木に生じるものである。原樹の幹や枝にはなんのにおいもないが,原樹の小部分に外傷やその他のこと(原樹が自然に倒れ土中に埋没するなど)で,ある種の刺激が加わると,その部分だけに樹脂分の沈殿凝集を生じる。樹脂分が緻密に木質中に沈着して沈香木となった小部分だけは,いつまでも朽ちずに残っている。

沈香木の発見と使用は古代のインドに発したようである。彼らインド人は香とは元来穢(けがれ)を去り,諸天を清浄にするものであるという。暑熱のため身体から臭気を発するので,香をたき,あるいは香粉や香膏を身体に塗抹(とまつ)して諸天と仏を供養したのである。東方の中国人は3世紀ころベトナムとマレー半島の沈香を知り,その香気を清遠,醞藉(うんしや),豊美などと感じ,〈沈香木は世に得がたい奇材であるから,これを焚けば瑞気は氤氳(いんうん)(生き生き)と立ちこめ,祥雲は繚繞(りようじよう)として,上は天に通じ,闕下(けつか)は幽冥(あの世)に通じる〉という。また幽雅沖澹(ちゆうたん)で形容することのできないものであり,奥の深い澄み切った馨香で,つんと鼻の奥底まで突き刺すようなにおいである。このような沈香木のにおいは,中国人の性格とよく合って,においといえば沈香をさすほどであった。だから中国人の香は沈香木を主体とし,焚香料に限られていたのである。彼らの求めた香木は,中国南部から海南島,ベトナム,タイ,マレー半島,スマトラに限られ,ミャンマー北部とインド産にはおよんでいない。沈香木の最大需要者は中国人であったが,インドからは香木を入手していない。また,13~14世紀に沈香木中の最優秀品である〈伽羅木(きやらぼく)〉をベトナムのある特定の山中に発見し愛用しているが,ほとんど中国人の使用であった。要するにインド産の沈香はインド人,東南アジアの産品は中国人に消費されたのである。

次はアラビア半島南部ドファールの乳香と南西部の没薬である。この二つの香料は対岸の東アフリカのソマリアでも産した。乳香はヘブライ語でlebonah,アラビア語でlubān,ギリシア語でlibanosであるが,古代アッカドのla-ba-na-tum,すなわち〈神官la-bi〉が〈固形樹脂na〉を〈焚くtum〉意味から発している。ボスウェリア属の植物の芳香ゴム樹脂で,たけば優雅な香煙を出すが,甘美な香りである。没薬はアッカド語でmurru,ヘブライ語でmor,アラビア語でmurr,ギリシア語でmyrraで,この意味は刺激が〈強い(ビターbitter)〉である。赤褐色の不規則な塊状のゴム樹脂で,乳白色でミルクのしたたりが固まったような乳香と対照的なにおいである。乳香が古代オリエント,エジプト,ギリシア,ローマを通じて香料の代表であったのに対し,没薬はむしろ医薬にあてられ,香膏と香油の賦香料の主体となっている。没薬でにおいをつけた香膏と香油は,古代エジプトからギリシア,ローマへと普及し,現代ヨーロッパの化粧料の源流であると考えられる。したがって南アラビアと東アフリカの乳香,没薬は,古代のエジプトやオリエントにおける香料の代表であり主体であった。キリストの生誕に当たり〈乳香(神),没薬(医師すなわち救世主),黄金(現世の王)〉の三つが,東方から来た3人のマギ(賢者)によってささげられたと《マタイによる福音書》が伝えているわけはここにある。

乳香,没薬はこのように古代のエジプトやオリエントにおける香料の中心であるが,と同時に古代からインドへ送られている。インドでは,これとよく似た偽乳香(クンズル)と偽没薬(ググルすなわちブデリアム)を出し,インドの代表的な樹脂系香料であるが,これにアラビアの真正の乳香,没薬をそれぞれ適当量混じ,偽和加工した芳香樹脂として盛んに使用していた。そしてインドで加工された種々の樹脂系香料が,西方と東アジアとくに中国へ送られ,5~6世紀の中国人はこれを薫陸香と称し,インドとペルシアから伝来する樹脂系香料としている。ところが8世紀の唐代から真正のアラビア乳香が南海から中国へ輸入され,ことに13~14世紀の宋代から元代にかけて乳香の大輸入となった。南宋政府は輸入乳香を独占的に買い上げ,民間に売却して財政収入の支柱としたほどである。南宋政府の南海貿易は香薬,象牙,犀角(さいかく),珊瑚(さんご),真珠,亀甲,瑪瑙(めのう)などの輸入であったが,量と金額の上から乳香の輸入は他を圧している。この乳香はスマトラのパレンバンとベトナム中部のチャンパを経由して輸入されているが,イスラム系商人の中国へ将来する物資の主体であった。13世紀末のマルコ・ポーロが,ペルシア湾入口のホルムズ港からインドへ渡海するイスラム船は,船底にバラストとして大量の乳香を積み込み,その上にインドへ売りこむ馬を乗せているといったほどである。中国人にとっての香は古来一貫して沈香木をたくことであったにもかかわらず,宋・元代を通じてアラビア乳香をたくことが実際には大流行であった。乳香は薬品にあてられることは少ないから,輸入量のほとんどは焚香料にあてられていたのである。11世紀の丁謂は,〈人間(じんかん)に尊ぶものは沈香と乳香であって,これを焚けば諸天に通じるが,沈香を宗とし,乳香を副としている〉とあくまでも中国人本来の沈香木を中心と考えている。しかし現実には,広く一般に大量のアラビア乳香をたいている。

樹脂系香料の大宗である東の沈香と西の乳香,没薬に対し,焚香料として重要なのは白檀である。このにおいは樹脂分ではなくて,白檀樹の精油分である。中国人は樹脂系の沈香木とならんで大切な香木として焚香料にあてるとともに,薬用あるいは調度品の材料に広く利用している。インドでも同じであるが,香木としてたくとともに,それ以上に白檀の粉末を身体に塗抹し,貴重な薬剤として彼らになくてはならないものであった。熱病,風腫を治し万病の妙薬とされているが,刀で傷ついたとき傷口に塗ればただちに癒え,蛇毒を消し,身体に冷気を与え,その妙香はあまねく薫じて,小千世界,三千大世界の珍宝といえども及ばぬところであるという。中国人の香が沈香木であるとすれば,インド人の香は白檀であるという理由はここにある。

白檀の原樹はインドネシア東部のティモール島を中心とするスンバ島,フロレス島から南はオーストラリアにかけて広く分布しているが,インド,デカン高原のマイソールを中心とする地方にも生育し,従来ともすれば白檀といえばインド南部の原生であると考えられていた。しかし植物の分布からみれば,むしろティモールを中心とする島々のほうが主体であり,インドの白檀は古代にジャワの東部からインドへ移植されたものである。彼らインド人の旺盛な需要は,インド本土の産出だけでは不足したから,後代までティモールから輸入していたほどである。東南アジア,中国に入ったのもすべてティモールとスンバからの白檀であった。しかし記録の上で,ティモールの白檀の実際の見聞が残されたのは,14世紀前半の汪太淵の《島夷志略》の記事である。中世後期のイスラム世界と近世初期のヨーロッパがティモールの白檀に注目したのは,彼ら自身の需要というより,インドと中国へ供給することによって得られる利潤が主眼であった。白檀はインドから東のアジア人のものであったことを念頭におかなければならない。

西の香辛料と東の薬味

インドから東の東南アジアにかけて広く生育する肉桂はシナモンとカシアで代表されるが,その歴史はインドが最も古いようで,まず西北部インダス川の上流地方から東はネパール,シッキム,アッサムにかけて,葉にオイゲノール(丁子ようのにおい)と樹皮にリナロール分(樟脳ようのにおい)を含む肉桂種(カシア・リグネアCassia ligneaが中心)が,薬用と調味料にあてられている。ミャンマー奥地の山岳地帯のこの種の肉桂の乾燥葉がマラベートラムといって,紀元前後にはローマに転送され,化粧料,ブドウ酒の賦香料,薬用として珍重されている。南部マラバルの肉桂はスパイス用として最も適するものであるが,この使用は北部のカシア・リグネアよりもおくれ,紀元前をそうさかのぼらないころと推定される。それからシナモンの代表とされているセイロン肉桂の出現は,だいたい13世紀以後のことである。すなわちインドでは,北部と南部の二つの肉桂種に大別され,中世のイスラム世界とヨーロッパが求めた肉桂(シナモンとカシア)はマラバル肉桂を主とし,14~15世紀からセイロン肉桂であった。

ここでふれなければならないのは,紀元前の古代オリエント,エジプト,ギリシア,ローマで使用されたシナモンとカシアである。もしこれがインド肉桂であったとすれば,前15世紀ころから紀元前後まで,インド本土と紅海入口方面との間に海上交通があったことになって,種々の問題を古代インド洋の海上交通に投げかけることとなる。にもかかわらず,ギリシア,ローマの古典作家で,カシアがインドから来るといったのは1世紀のストラボンただ一人で,他はすべてアラビア南部あるいはソマリアから出るとしている。そしてこの肉桂は,薬用と香膏や香油の賦香料にあてられ,スパイスとしては使用されていない。だから丁香臭あるいは樟脳ようのにおいをもつある種の植物がシナモンとカシアであるとされ,その実体は今日なお突きとめられていない。古代オリエントとエジプトの肉桂の源流は,神秘のベールに包まれている。

さて雲南から中国南部,ベトナム北部にかけての肉桂種がある。キンナモムム・カシアCinnamomum cassiaを中心とし,シナ肉桂(カシア)と通称するものである。中国人が百薬の王者として認めたものであるが,彼らの使用は紀元前後からである。それ以前に中国人が桂といって薬物と薬味にあてたものは,中国本土の中部と南部に生育するクスノキ科の数種の桂であった。シナ肉桂はインド南部のマラバル肉桂(シナモン)と同じく,刺激性の爽涼感にあふれる甘味であるが,インド肉桂より刺激性で薬臭が強く,香味はビターで,ヨーロッパ・スタイルの調味料(スパイス)としてはやや劣る。中国人は薬物と薬味の王者であるとし,彼らの肉桂は中国南部からベトナム北部の産に限っていた。16世紀のポルトガル人は,中国に肉桂のあることを知らなかったといわれている。彼らの目的とする肉桂はスリランカとマラバル産であって,インド北部の肉桂(カシア・リグネア)とシナ肉桂は彼らの眼中になかった。彼らのスパイスとして有用でなかったからである。さらに,性状の点で,インド肉桂とシナ肉桂の中間的な存在のマレー(すなわちジャワ)肉桂がある。クリット・ラワン(丁子ようのにおいの強い皮)とカユ・マニス(甘い皮の意味で,シナモンとカシアに近い)で,中世のイスラム世界でいくらか使用されたようであるが,ほとんどマレー半島住民の使用にあてられ,ヨーロッパにも中国にも伝播していない。

丁子(クローブclove)と肉荳蔲(ナツメグnutmeg)は,18世紀まで,モルッカとバンダの小島以外には産出しなかった。この二つは,ヨーロッパ人の鳥獣魚肉とオリーブ油を主体とする調理に,防腐,刺激,種々の味とにおい,すなわち香味を与え,日常の食卓の飲食品を快適なものにするため欠くことのできないものである。特に丁香がなければ,塩乾の鳥,獣,魚は臭くて口に入らない。防腐上の効能とともに,焼けつくような特異な焦臭と辛さがあって,甘辛どちらの料理にもよく合って,食生活を充実させてくれる。また,一種の精力剤であり,同時に消化剤であると中世末から一般に信じられていた。

丁子は香辛料の代表であると見られたから,原産地のモルッカ諸島は,別名をスパイス・アイランズといわれた。16~17世紀のヨーロッパ人による東洋航海の最大目的地は,丁子のモルッカと肉荳蔲のバンダであった。この二つの香辛料の独占支配によって莫大な利潤を得るために,ポルトガル,スペイン,イギリス,オランダは原住民との間にたび重なる闘いを繰り返した。

しかしモルッカとバンダの現地に,実際足を踏み入れ記録を残したのは,14世紀前半の中国人,汪大淵であった。彼によって,中国人がヨーロッパ人より早く丁子と肉荳蔲を現地で手に入れていたことがよくわかる。中国人は,丁子は3世紀から,肉荳蔲は7~8世紀ころから知っていた。しかし彼らは,焚香料と薬用にあてていただけで,香辛料すなわち彼らのいう薬味としては,後代まで使用していない。だから中国人のモルッカとバンダ渡海は,フィリピン群島の西部を南下して,彼らの必要とする量を求めたにすぎなかった。中国人の渡来以前にジャワ人,そして15世紀に入りマレー商人が渡来し,彼らによって丁子と肉荳蔲はマラッカへ,そしてインド南部へ送られ,ペルシア湾入口のホルムズをへてヨーロッパへ到達した。だから15世紀のマラッカ王国について,ポルトガル人トメ・ピレスは,〈マラッカの支配者たる者は,ベネチアの喉に手をかけることになるのである〉といったほどである。

最後は量の上からいって,香辛料のもう一つの代表として,インド,ジャワ,スマトラ,マレー半島の胡椒がある。従来ともすれば,胡椒の伝播は紀元前後のローマ人,中世のイスラム世界,近世のヨーロッパの需要,すなわち西方への伝播だけが論じられて,13世紀から16世紀間のヨーロッパ全体より多く使用していた中国の胡椒需要の実体をまったく忘れている。いわゆる南海胡椒の中国伝播である。

胡椒には鎮痛,解熱の薬効があるが,防腐力も強く,その辛辣な香りと味のため広い用途がある。ことに14~15世紀から牧畜農業と毛織物工業を中心としたヨーロッパの人たちにとって,欠くことのできないスパイスであった。それは,彼らの食生活に新しい香味を与えたばかりではない。彼らの土地を襲う天然痘,黒死病,コレラ,チフスなどの悪疫は悪風がもたらすものと信じられており,悪風は悪臭であるから,これを退散させるのは辛辣な刺激のきわめて強力なにおいであるとして,胡椒が最もよくきく防疫剤と信じられていたからである。ある町村が伝染病にやられると,町村全体に胡椒を散布し,要所要所では胡椒を盛大にたいてくすべたという。

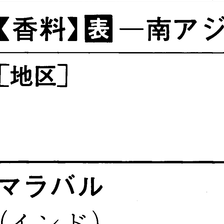

中国では宋代,とくに13世紀初めから大都市の人口集中が著しくなり,市民の消費生活が異常なほど向上し,食生活が贅沢となってジャワ胡椒の輸入が盛んになった。もっとも中国では,ヨーロッパにおけるスパイスとしての用途ではなく,肉桂と同様に薬物として用いられた。この結果,胡椒の対価として中国の通貨である銅銭が大量に海外へ流出し,ついには銭荒状態(通貨飢饉)を呈したほどである。しかしジャワでは中国向け輸出のため,従来自然の生育にまかせていた胡椒の人為的な栽培が開始され,輸出のための栽培農業の先駆をなしたようである。そして14世紀の元代には,一時的であるがインドのマラバルの胡椒まで輸入したが,中国の年間輸入量がヨーロッパ全体より多かったのは事実である。ピレスの報告によれば,15世紀末の南アジアの胡椒年産量と年輸出量は概算で表のように推定される。すなわちヨーロッパはインドから,中国はスマトラ,ジャワ,マレーからである。その後ヨーロッパの需要は急激に増加し,17世紀に入るとオランダ人,イギリス人はジャワで中国人と対立して買占めにかかったから,ジャワ,スンダ,スマトラなど各地で胡椒の生産増加となっている。

スパイス・ルートの終幕

ヨーロッパから見て香辛料の歴史が紀元前後のローマ人に始まるとすれば,終幕はいつごろであったろう。17世紀にジャワに進出したオランダ東インド会社とイギリス東インド会社の最大の目的は,胡椒を筆頭として丁子,肉荳蔲,肉桂のヨーロッパへの輸入であった。二つの東インド会社が本国へ輸入した香辛料を概観すると,17世紀の前半では胡椒,丁子,肉荳蔲で全輸入商品の70~75%を占めていた。ところが1670年代には40%,17世紀の終りには20%であるにすぎない。17世紀の前半は実にスパイス時代であった。しかし1650年を頂点として,後半は綿布と織物に移り,18世紀から茶,コーヒーなどがやがて香辛料に代わる萌芽を示している。スパイス・ルートの時代は全体において17世紀前半までであったということができよう。

→香 →香辛料

執筆者:山田 憲太郎

現代の香料

おもに化粧品や食料などに芳香を付与するために用いる揮発性物質をいう。現代の香料はその種類がきわめて多く,原料の種類,製造法,用途,化学的性質などによって分類されている。原料・製造法によって大別すると天然香料と合成香料になる。なお実際に用いられる香料は天然・合成香料を調合した調合香料である。

天然香料

天然物を原料とするもので,動物性香料と植物性香料に分けられる。動物性香料は動物の生殖腺分泌物などから溶剤によって抽出された体内生成物で,麝香(じやこう)(ムスク),霊猫香(れいびようこう)(シベット),海狸香(かいりこう)(カストル),竜涎香(りゆうぜんこう)(アンバーグリス)などがあり,その種類や生産量はきわめて少ない。いずれも高価で,高級香水の成分として用いられる。植物性香料は芳香のある植物の花,つぼみ,果実,葉,枝,幹,根,樹脂等から得られるもので,種類も生産量も豊富で,香料として重要なものが多い。天然香料は1500種以上にもおよぶが,香料として市場性のあるものは,このうち100~150種である。なお植物の各器官から得られる揮発性油は精油と呼ばれ,最も代表的な香料である。植物性香料の製造法として重要なものは次の3種である。(1)水蒸気蒸留法 原料を入れたタンクに水蒸気を吹き込んで,精油を水蒸気とともに留出させ,冷却して分離する方法で,簡単であり,揮発性の芳香油に対して広く用いられている。(2)圧搾法 レモン,オレンジなどの精油は果皮の油房に含まれているが,この種の精油を果肉を傷つけたり,ローラー等で圧搾して採集する方法である。(3)抽出法 花の場合のように香成分が熱により変質しやすいものや,一部水に溶けるものに対して,適当な有機溶媒を用いて抽出し,ろ過,アルコール処理を行って,アブソリュートabsoluteと呼ばれる純粋な精油を得る方法である。

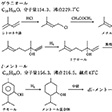

精油成分は,(C5H8)nの組成をもつものやセスキテルペン炭化水素,およびそれらの含酸素化合物,芳香族アルデヒド,フェノール類,脂肪族アルコール,脂肪族カルボニル化合物からなる。精油の構成成分から主成分を蒸留法などで単離して用いる場合もあり,これを単離香料または抽出香料と呼ぶ。現在用いられている単離香料には,アネトール(スターアニス油中に存在),オイゲノール(丁子油),ゲラニオール(ゼラニウム油),シトロネロール(シトロネラ油),l-メントール(ハッカ油)などがある。またそのもの自身香料としてのほか,香料の製造原料として用いられるものにd-シトロネラール(シトロネラ油),シトラール(レモングラス油),サフロール(サッサフラス油,オコチャ油),α-およびβ-ピネン(テレビン油),d-リモネン(オレンジ油)などがある。日本では,ハッカ油,ラベンダー油,芳ショウ(樟)葉油などが生産されているが,需要の大部分は輸入によってまかなわれている。

合成香料

安価で豊富に存在する天然物や,タール系または石油系化学製品を原料として合成される香気物質を合成香料という。これらには天然の香気成分そのものを合成したものと,自然界には見いだされないが,においが天然香気成分と類似している化合物を合成したものとがあり,需要の増大,品質・価格の安定化や,新タイプの香気の要求などによって,多くの種類がつくられている。なお,天然香料からの単離香料と合成香料とをまとめて人造香料といい,天然香料と区別する場合もある。合成香料として代表的なものに,テルペン系,芳香族系,脂肪族系,精油微量成分および天然フレーバーの類似化合物がある。

(1)テルペン系合成香料 テルペン類の中には香料,香料関連物質の主成分としてきわめて重要なものが多い。(a)アルコール類 ゲラニオール,リナロール,シトロネロール,メントール,サンタロール,(b)アルデヒド類 シトラール,シトロネラール,ヒドロキシシトロネラール,(c)ケトン類 メントン,カルボン,ショウノウ,イオノンなど。テルペン系化合物は従来精油からの単離香料を加工して得ていたが,代表的なゲラニオール,リナロール,シトラールなどは,天然のテレビン油から単離されたβ-ピネンを原料とする半合成法,アセトン,アセチレンを出発原料とする方法,イソプレンを出発原料とする合成法等が工業化されている。

(2)芳香族合成香料 芳香族化合物中で香料物質として用いられるものは,大部分は天然の花精油の主成分であるが,一般にはベンゼンおよびその誘導体から合成されている。しかし合成困難な基をもつ場合には単離香料を原料とした半合成法によるものもある。(a)アルコール類 ベンジルアルコール,フェニルエチルアルコール,(b)アルデヒド類 フェニルアセトアルデヒド,ケイ皮酸アルデヒド,バニリン,シクラメンアルデヒド,ジャスミナール,(c)ケトン類 アセトフェノン,エキザルトン(シクロペンタデカノン合成麝香),(d)その他 各種エステル類,クマリン,ニトロムスク,ペンタデカノリド(合成麝香)。

(3)脂肪族系合成香料 おもなものは,炭素数6~12のアルコールおよびエステル,アルデヒドおよびケトン,アセタールおよびケタール,大環状ケトン(ムスコン,シベトン,シクロペンタデカノン,5-シクロヘキサデセノンなど),ラクトン(γ-ウンデカラクトン,γ-ノニルラクトン,δ-ドデカラクトンなど),および大環状ラクトン(シクロペンタデカノリド,アンブレットリドなど),シクロヘキサン系(リラール,4-t-ブチルシクロヘキサノン,3-イソカンフィルシクロヘキサノール)などがある。

(4)精油微量成分 天然フレーバーなどの類似化合物。フレーバーとは食品の香料成分のことで,天然フレーバーとは食品の香味をいう。食品香料ともいわれるが,一般にこれらの合成法はかなり複雑な工程を要し,また使用量も一般には少ない。しかし天然品を調合し,再現するためには必須成分で,今後その使用量も増大する傾向にある。おもなものには,脂肪族不飽和化合物(3-ヘキセノール,2,6-ノナジェナール,1-オクテン-3-オールなど),ラベンダー油特有成分(ラバンジュロールなど),テルペン系オキシド類(ローズオキシド,リナロールオキシドなど),ジャスミン花精油成分(シス-ジャスモン,インドールなど),ローズ油精油成分(α-ダマスコンなど),天然フレーバー特有成分(シクロテン,マルトール,ピラジン類)などがある。

調合香料

合成香料は単独で用いられることはほとんどなく,ごく少量の天然香料を含む数十種類の香料を調合した調合香料が用いられる。においの型を決める基礎剤,各成分の調和を目的とする調和剤,においの調子に変化を与える変調剤,各成分の揮発性をなるべく均一にして長く香りを保たせるための保留剤を調合し,数ヵ月間貯蔵して熟成させ,各成分の香りが互いにバランスを保ちつつ,円熟した香気をつくる。化粧品香料(クリーム,香水など),食品香料(飲料,ガム,菓子,冷菓など),その他(歯磨き,セッケン,洗剤,タバコ,飼料,医薬など)に用いられる。

→香水 →精油

執筆者:内田 安三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「香料」の意味・わかりやすい解説

香料

こうりょう

perfume

芳香を有し、人間の日常生活に役だつ有益な有香物質を香料という。芳香と悪臭の境界はあいまいであり、また個人差も大きいため、香料の定義も不完全ではあるが、香料の品種は慣習的に定まっている。

人間は快適な芳香を求め、それを生活に利用し、情緒を豊かにした。天然に存在する天然香料だけでは人間の欲求を満足させることができないので、調合香料や合成香料が大きく進歩した。香料に使用される有機化合物は常温で揮発性を有し、その種類は約500種ほどになる。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

起源と歴史

香料の語源はラテン語per fumum(薫(くん)ずる)である。このことは、香りが初め主として「薫香」として用いられたことを意味する。古代民族は乳香、没薬(もつやく)(ミルラ、天然樹脂の一つ)、白檀(びゃくだん)、肉桂(にっけい)、甘松(かんしょう)などを香料として用いた。香料は宗教的儀式から日常生活のなかに取り入れられていった。

人類が香料を用い始めた時期は、およそ紀元前2600年以上も前にさかのぼるといわれている。昔から、人間の自然な感情として、嫌なにおいは邪悪なもの、さわやかなにおいは善であるとされてきた。においのよい植物の葉、花、樹脂を香水や薬として用い、ミイラをつくるときや宗教的な儀式に香油として、また悪霊や悪魔、害虫、伝染病、毒蛇などを追い払うための薫香用香料として用いていた。したがって、当時は香水perfume、薫香incense、香辛料spice、香油aromatic oil、精油essential oilなどの区別は明らかではなく、においのよいもの、すなわち香料と考えられていた。この時代に用いられていた香料は、没薬myrrh、乳香frankincense、デリアムbdellium、バルサムbalsam、シナモン、カシア、クミン、アニス、マージョラム、キャラウェー、コリアンダー、フェネル、カルダモン、ゴマ、サフラン、オニオン、ガーリックなどである。これらのうち、没薬、乳香、デリアム、バルサムは、灌木(かんぼく)の樹皮を傷つけて浸出させた樹脂である。そのほかは芳香植物の花、葉、種子、樹皮、根などで、食品の風味づけに使われるようになっていった。

これらの香料物質について、聖書に出てくる最初の記述は『旧約聖書』「創世記」第2章の、「そして、あの国の金はすばらしい。デリアムあり、縞瑪瑙(しまめのう)もある」である。このデリアムは、高価な没薬にかわる安価な香料として、古代エジプトの女性は小袋に入れて持ち歩いていたという。また、「歴代志・下」第16章第14節には、アサ王の埋葬儀式に芳香植物の薫香が用いられたことが記されている。前1550年に書かれた珍しい医学書『エバース古文書』Ebers-papyrusのなかには、現在食品調味に使われている多くの香辛料が、医薬品として列挙されている。これらの記述から、古代エジプト人は医薬品、化粧品、香水、香油、薫香、調理に、とりわけミイラをつくるのに、これらの芳香性の植物を用いていたことがわかる。

前2000年からの1000年間、アラビア・フィーリックスArabia Felixは、独占的貿易地として東洋と西洋の間の貿易を仲介し、香料の製造からも莫大(ばくだい)な利益をあげていた。とくに乳香は、南アラビアのハドラマウトやドーファーの谷に生育する灌木ボズベリアの樹脂からつくられる半透明こはく色のもので、火に入れると心地よい香りを放つ香料として珍重されていた。この香料は香料の道Incense Routeを通ってエジプトに運ばれていた。没薬を採取する木も元来エジプトには生育しないものである。前1485年、エジプト第18王朝のハトシェプスト女王は、5隻の帆船を連ねてテーベを出発してプント(現在のソマリア)に行き、象牙(ぞうげ)、黒檀(こくたん)、金、銀、シナモン、化粧品、ヒョウの皮、サル、ヒヒ、イヌなどとともに31本の没薬の木を持ち帰った話は有名である。シナモンやカシアなどの交易はもっぱらアラビア商人によって独占され、産地は秘密にされていたため、古代ギリシア・ローマの人々は高価な香料を買わされていたが、やがてギリシアのアレクサンドロス大王がエジプトを占領し、アジア、アフリカ、ヨーロッパ3大陸の交易の中心地として前332年にアレクサンドリア港を設けてからは、インドやインドネシアのモルッカ諸島の香料、香辛料がしだいにヨーロッパで消費されるようになり、普及していった。歴史上、香料をもっともぜいたくに使った民族はローマ人だといわれている。香をたいたり、化粧品として使ったり、香辛料を用いた料理を多くくふうし、また香辛料で香味づけしたワインもローマ人がつくりあげている。

ムハンマド(マホメット)を開祖とするアラビアのイスラム教徒たちは、ムハンマドの死後4世紀の間、豊かな文明を世界中に広げ、また貿易や商売で利益をほしいままにしていたが、科学者としても優れていた。とくに冷油脂法によって、においのよい花や種子、葉から香りの精を抽出する方法を考え出し、芳香植物から精油をとる蒸留技術もいくつか完成させている。したがって、食品香料の発祥はこの時代であろうと考えられている。その後、マルコ・ポーロの『東方見聞録』に刺激されたヨーロッパの人々による海洋冒険時代が始まり、香料の貿易もしだいにヨーロッパ人の手に移るようになった。コロンブスのアメリカ大陸発見によって、バニラ、ココア、レッドペパーなどの新しい食品香料も紹介されていった。

16世紀になりフランスでは花精油抽出工業が生まれ、19世紀には有機化学の進歩が香料工業を発展させた。1852年、英仏博覧会に初めてニトロベンゼンがミルバン油の名で出品されたことは特筆に値する。

香料の需要が増大し、天然香料のみでは需要に応じきれないので、合成香料が出現することになる。天然香料の香気成分の化学構造が確認され、これらを石炭タール成分や石油化学製品から化学反応により合成する技術が確立された。そこで、天然香料や合成香料を調合して思いのままの香気を創造しうる時代となった。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

分類

香料はその原料または製法によって天然香料と、広義の合成香料とに大別される。天然香料には動物性、植物性香料があり、広義の合成香料は単離香料と、合成香料に分けられる。合成香料は化学構造上から、ベンゼン系、テルペン系合成香料に大別され、それらのなかには単離香料の香気成分とは異なるが、類似の香気を有する化合物もある。

天然香料および広義の合成香料は、単独で用いても効果がない。実際には、これらをブレンドした調合香料として用いる。調合香料は、用途によって香粧品香料と食品香料に分けられる。普通には、調合香料といえば香粧品香料のことである。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

動物性香料

動物性香料は数は少ないが、高貴な香料として珍重された。じゃ香(ムスク)、霊猫(れいびょう)香(シベット)、竜涎(りゅうぜん)香(アンバーグリス)、海狸(うみだぬき)香(カストリウム)、じゃ香鼠(ねずみ)(ムスク・チバタ)などである。いずれも保留剤として重要である。じゃ香は、チベット、雲南、ネパールの山岳地帯に生息するジャコウジカの牡(おす)の生殖腺(せん)分泌物であり、そのままでは不快臭であるが、アルコールで希釈すると佳香となる。香気成分はムスコンという大環状ケトンであり、調合香料として賞用されてきた。霊猫香は、アフリカ、南アメリカ、東南アジアに生息するジャコウネコの分泌物であり、香気成分はシベトンという大環状ケトンである。竜涎香はマッコウクジラの排泄(はいせつ)物であり、香気成分はアンブレインというトリテルペン化合物である。そのままではほとんど香気を感じないが、保留剤として優れている。海狸香はウミダヌキ(ビーバー)の肛門(こうもん)にある香嚢(こうのう)である。香気成分の本体はまだ不明である。ジャコウネズミは北アメリカの沼沢地帯に生息する。その腺嚢より得られる脂肪性液状物がじゃ香鼠である。香気成分は大環状ケトンである。これらの香料はいずれも生産量が少なく高価である。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

植物性香料

天然香料のほとんどは植物性香料であり、ローズ油、オレンジ油などのように植物の枝葉、花などから得られる精油である。精油は水蒸気蒸留によって留出し、揮発性であり、成分はテルペン化合物が主体をなしている。植物性香料は1500種以上もあるが、香料として取引されている品種は約150種といわれている。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

単離香料

多成分の複雑な混合体である植物精油から、工業的に利用価値があり、調合香料の素材として多量に用いられる成分を単離したものである。たとえば、バラの香気を有するゲラニオール、シトロネロール(シトロネラ油から分離)、l-メントール(はっか取卸油(とりおろしゆ)から冷却法により分離)などが代表的なものである。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

合成香料

石油化学製品、石炭タール製品、テルペン化合物などを原料として各種の化学反応を用いて合成されたものである。工業的に大量生産されているものは約320種である。合成香料は、その本質から次の二つに分類される。

〔1〕天然香料の成分を分析することによって、その化学構造を解明し、それとまったく同じ構造の化合物を工業原料から化学反応によって合成した香料。たとえば、合成l-メントール、合成樟脳(しょうのう)、クマリン、シトラール、桂皮アルデヒド(シンナムアルデヒドあるいはシンナミックアルデヒドともいう)などがそうである。この系列の合成香料が大部分を占めている。

〔2〕天然香料の成分としては存在していないが、香気が類似している化合物、調合に有用な特色ある香気を有する化合物。たとえば、人造ムスク、α-アミルシンナミックアルデヒド(ジャスミン様香気)などがある。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

植物性香料の製法

植物性香料は植物の枝葉、根茎、木皮、樹幹、果実、花、樹脂などから得られる植物精油が主体。植物精油は一般に水より軽く、揮発性で、主成分はテルペン化合物である。植物性香料の重要な製法は、〔1〕水蒸気蒸留法、〔2〕圧搾法、〔3〕抽出法の三つである。

〔1〕水蒸気蒸留法 水蒸気の熱によって香気成分が変化しないものには広く使用されている。採油しようとする植物の各部分を釜(かま)に詰めて水蒸気を吹き込んで蒸留し、凝縮水より精油を分離する方法である。

〔2〕圧搾法 オレンジ、レモン、ベルガモットなど柑橘(かんきつ)類の果皮には油房があり、その中に精油が含まれているから、圧搾するか、傷をつけることで精油が得られる。果肉と分けた果皮をローラーで圧搾する方法は、果実の洗浄、果皮の分離、圧搾などすべて自動機械化された。

〔3〕抽出法 花の香気成分が熱によって変質し、また水に溶けるので、水蒸気蒸留より低温度で、水を使用しないで香気成分を取り出すためには適当である。抽出法には、(1)油脂吸着法、(2)溶剤抽出法、(3)液化ガス抽出法がある。

(1)油脂吸着法 油脂類が香気を吸収する性質を利用して、精製した無臭の牛脂、豚脂、両者の混合脂またはオリーブ油に花の香気を吸着させる。花を油脂に浸して60~70℃に加温する方法を温浸法といい、室温で油脂塗布面に花を散布して花の香気を吸着させる方法を冷浸法という。花の香気を抽出するには冷浸法が理想的であるが、人力と複雑な操作を必要とする。花の香気を飽和させた油脂をアルコール抽出し、低温でアルコールを留去すると花精油が得られる。これは絶対花精油とよばれる最高品である。現在でもチュベロースはこの方法でつくられている。

(2)溶剤抽出法 石油エーテル、ヘキサン、ベンゼンなどの有機溶剤により花の香気を抽出する方法であり、大量処理に適している。今日ではローズ、ジャスミン、ミモザなどの花精油はこの方法で製造されている。花と精製溶剤とを抽出釜に仕込み、室温で攪拌(かくはん)して花の香気を溶剤に移行させたのち、廃花を取り除き、低温で溶剤を留去すると、軟膏(なんこう)状のコンクリートが得られる。これをアルコール抽出して、低温でアルコールを留去すれば花精油が得られる。

(3)液化ガス抽出法 プロパン、ブタンなどの低級炭化水素を用い、特殊な装置で花の香気を抽出する新しい方法である。溶剤抽出法では溶剤の除去に加熱が必要であるが、本法は低温で抽出できる点が優れている。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

単離香料の分離法

植物精油は多くの成分が複雑に混合しているので、含有されている主成分のみを分離して単離香料として使用している。分離する方法には、〔1〕蒸留法、〔2〕冷凍分離法、〔3〕化学処理法の三つがある。

〔1〕蒸留法 精油の脱色・不揮発性不純物の除去を目的とした精製は、常圧蒸留・水蒸気蒸留を行えばよいが、含有されている主成分を高純度に単離するには分留塔を用いた分別蒸留を行う必要がある。しかし、精油成分は一般に熱に不安定なので、減圧分別蒸留法が適している。

〔2〕冷凍分離法 抽出法で得た花精油中の花蝋(かろう)分やタンパク質を低温度に冷却して固化させて除去し、また樟脳油中の樟脳、はっか取卸油中のl-メントールの分離には本法が適している。

〔3〕化学処理法 精油成分中には特定の官能基をもつ化合物があるので、それに特定の試薬を加えて化学反応をおこさせ、生成物の特性を利用して単離する方法である。シトロネラ油中のシトロネラールを亜硫酸付加体として分離する方法は代表的な例である。

単離香料としてゲラニオール、リナロール、シトロネロール、l-メントール、樟脳、シネオール、サフロールなどが重要である。シトロネラ油から単離したゲラニオール、シトロネロールはバラの香気を有し、バラ油調合香料の原料として重要である。樟脳白油の主成分であるシネオールは人造ユーカリ油の原料となり、樟脳赤油の主成分であるサフロールはヘリオトロピンの原料として用いられる。単離香料は調合香料原料であって、単独に用いられることは少ない。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

合成香料の製法

合成香料は、精油、石油化学製品などを出発原料として化学的に合成したものである。現在、香料として使用されている合成香料は3000種という多種類に上っている。このように多数の化合物であるから、その合成にはあらゆる有用な有材合成反応および分離・精製手段が駆使されている。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

ベンゼン系合成香料

ベンゼン系合成香料は、コールタールや石油化学製品を出発原料として全合成される。代表的な例について記述する。アニスアルデヒドはアニス油の主成分であり、花精油の調合に重要である。これはp(パラ)-クレゾールから全合成される。クマリンは南米ギアナ産トンカ豆の香気成分であり、桜餅(さくらもち)の葉や枯れ草様香気を有し、香粧品香料として重要である。これはp-クレゾールから全合成される。シンナミックアルデヒドはシナモン皮油の主成分で食品香料として重要である。これはベンズアルデヒドとアセトアルデヒドを縮合させて製造する。バニリンはバニラ特有の甘味ある芳香を有し、食品香料としてもっとも重要である。フェニルエチルアルコールはローズ油の主成分で、バラの香気を有しローズ系調合香料として用いられる。スチレンから製造される。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

テルペン系合成香料

従来、精油からの単離香料を加工して製造されてきたが、テルペン系合成香料の消費量増大に伴いこれらを合成するようになった。ゲラニオールは調合香料として重要なばかりでなく、ビタミンE、ビタミンAなど医薬品原料としても重要である。石油化学製品であるイソプレンを出発原料として大量に生産されている。シトラールはレモン様の快香を有し大部分はヨノンの製造原料である。シトロネロールは調合香料として広く利用される。ボルネオールは合成樟脳製造の中間体として安価に入手され、せっけん香料として利用される。メントールははっか油の主成分で、チューインガム、歯磨きなどに添加し、清涼感を高める効果をもつ。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

香気が類似した化合物

天然香料から単離した香気成分と化学構造は異なるが、香気が類似した化合物は人造じゃ香およびα-アミルシンナミックアルデヒドやシクラメンアルデヒドなどが重要である。天然じゃ香の香気成分が大環状ケトンであるムスコンであることが発見されてから、多くのムスク香を有する香料が合成された。シクロペンタデカノリッドやエチレンブラシレートはともにムスク香を有し、それぞれ高級せっけんや香粧品の調合香料として広く用いられている。一方、化学構造的には天然じゃ香とまったく関連がないのに、香気がじゃ香に類似しているニトロムスクやインダン系ムスクがある。ムスクキシレン、アンブレットムスクおよびファントリッドなどが合成、市販されている。これらは安価のためせっけん香料として広く用いられる。また、α-アミルシンナミックアルデヒドはジャスミンの香気をもち、ジャスミン系花精油の調合に重要である。p-イソプロピル-α-メチルヒドロシンナミックアルデヒドはシクラメンの香気を有し、天然には存在しない。花精油やせっけん香料に重要である。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

食品香料

現在、食品香料と一般によばれているものは、「食品衛生法施行規則」第5条に関してあげられている有機化合物類がこれにあたり、「食品添加物公定書」では着香料として規定分類されている。使用基準は「着香の目的以外に使用してはならない」とあるだけで、使用量に対する規制はない。天然香辛料、薬味、果物、花、葉茎、根茎、種子、およびこれらからにおいの精を抽出してアルコール類に溶解したエッセンス類、さらにこれらのにおいの成分を化学的に合成した合成香料が着香の目的で使用される場合は、すべて食品香料ということになる。

種類は、前記「食品添加物公定書収載一覧表」に着香料として96種が記載され、また「食品衛生法施行規則」第5条に関しての着香料は、有機化合物群が次にあげる17種類に分類されて記されており、その数は非常に多い。(1)イソチオシアネート類、(2)インドールおよびその誘導体、(3)エーテル類、(4)ケトン類、(5)脂肪酸類、(6)脂肪族高級アルコール類、(7)脂肪族高級アルデヒド類、(8)脂肪族高級炭化水素類、(9)チオアルコール類、(10)チオエーテル類、(11)テルペン系炭化水素類、(12)フェノールエーテル類、(13)フェノール類、(14)フルフラールおよびその誘導体、(15)芳香族アルコール類、(16)芳香族アルデヒド類、(17)ラクトン類となっている。これらは単体として使われるより、各種のものを混ぜ合わせ、調合香料として使用されることが多い。使用に際しては、食品の形態、調理加工、料理目的にあうように加工されており、天然ガム質で乳化させ、噴霧乾燥したコーティング香料、食塩やデキストリンなどに吸着させたソリュブル香料、乳化剤で均一に分散させた乳化香料、アルコールや植物油などに溶解させたエッセンス、チンキなどとして使われている。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

香料工業

香料工業は、香料そのもの、あるいは調合して香りを創造し、せっけん、香粧品そのほか香気を必要とするものに供給する工業である。精油工業(天然物から香料を採取する工業)、合成香料工業、調合、に分けられる。合成香料は単離香料と同様に単味で用いることは少なく、天然香料に近い香気を得るために調合して利用する。数百種類にも及ぶ各種香料を基礎として、幻想的な香りをさえつくりだすことが可能となってきた。まさに「においの芸術」といえよう。合成・調合技術の進歩とともに、新しいタイプの香料合成の方法が開発されつつある。

[佐藤菊正・齋藤 浩]

『藤巻正生他編『香料の事典』(1980・朝倉書店)』

百科事典マイペディア 「香料」の意味・わかりやすい解説

香料【こうりょう】

→関連項目アロマセラピー|エッセンス|香|フーゼル油

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「香料」の解説

香料

コウリョウ

perfume

芳香性を有する液体または固体で,われわれの生活用品に応用して芳香を発し,われわれの嗅覚を刺激して快感を与えるもの.大別して,天然香料と合成香料とがあり,天然香料には植物性香料(精油)と動物性香料とがある.植物性香料は植物の花,果実,樹皮,葉,根などから採取され,たとえば,ジャスミン油,ラベンダー油など非常に多くある.動物性香料は動物の分泌物に起因する体内生成物で,たとえば,麝香(じゃこう:ムスク,musk),霊猫香(れいびょうこう:シベット,civet)など,ほんの数種類にすぎない.合成香料は天然香料中に含まれる芳香成分を分析し,その化学構造を検討し,芳香成分を合成して,さらに種々の成分を混合調香してつくる人工香料で,一般には天然香料よりもかなり劣る.化粧品,せっけん,練り歯磨き,医薬品,清涼飲料,酒類,たばこ,殺虫防虫剤,防腐剤,防臭剤など多方面にわたって用いられる.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「香料」の意味・わかりやすい解説

香料

こうりょう

perfume

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「香料」の解説

香料

こうりょう

仏教とともに伝来。おもに火にくゆらす薫物 (たきもの) で,平安時代の貴族社会で発達。衣裳や部屋にたきこめ,薫物合 (たきものあわせ) の遊びも行われ,室町時代に香道が成立した。香料には植物性の沈香 (じんこう) ・白檀 (びやくだん) ・丁字 (ちようじ) ・乳香,動物性の麝香 (じやこう) ・龍涎 (りゆうぜん) 香などがあり,いずれも輸入品であった。そのうち沈香が最もすぐれ,なかでも伽羅 (きやら) が珍重された。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「香料」の解説

香料(こうりょう)

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

栄養・生化学辞典 「香料」の解説

香料

世界大百科事典(旧版)内の香料の言及

【インド洋】より

…実際,南海路もまた重要な絹の輸送路であった。南海路はまた香料類をはじめとするインド洋周辺部の熱帯・亜熱帯産の珍貴な特産品を東西の諸国に提供するルートとして,〈香料の道〉ともよばれ,また12世紀以後中国の陶磁器が大量に輸出されたルートとして,〈陶磁の道〉ともよばれる。しかし,インド洋とその周辺部は,何よりもまず,長い人的・物的相互交流と融合の歴史をもつ〈インド洋世界〉とでもいうべきひとつの広い交流圏であった。…

※「香料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...