精選版 日本国語大辞典 「大航海時代」の意味・読み・例文・類語

だいこうかい‐じだいダイカウカイ‥【大航海時代】

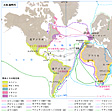

- 〘 名詞 〙 一五世紀から一七世紀初めにかけて、ポルトガル、スペインに代表される西ヨーロッパ諸国が、大洋航海により新航路、新大陸を開拓していった時代。バスコ=ダ=ガマのインド航路発見、コロンブスのアメリカ大陸到達、マゼランの世界一周航海の成功などが行なわれ、その後の非ヨーロッパ地域の植民地化をもたらした。

改訂新版 世界大百科事典 「大航海時代」の意味・わかりやすい解説

大航海時代 (だいこうかいじだい)

1400年ころから1650年ころまでの,ヨーロッパ人による海外進出が始まり,新旧両大陸におけるその勢力範囲が確定した時期をさす。〈地理上の発見〉の時代とも呼ぶ。

背景

1300年ころの西ヨーロッパはビザンティン帝国支配下の地中海東部地域,マムルーク朝支配下の西アジア,エジプトに対して金,銀,銅,奴隷などを輸出し,絹織物などの手工業製品,香料などの東方の産物を輸入していた。この地中海東部地域を起点として地中海を西に向けて横断し,ジブラルタル海峡から大西洋に出て,ヨーロッパ大陸の海岸に沿って北上し,バルト海に入ってロシアに到達する海上貿易ルートが西ヨーロッパの国際経済の大動脈であった。この貿易ルートで活躍していたのはユダヤ人およびベネチア,ジェノバ出身のイタリア人商人であった。彼らは地中海東部地域で商館の経営,株式会社の運営,プランテーションの経営,武装した艦隊による交易活動といった,大航海時代の基本的なノウ・ハウを身につけていた。ベネチアとジェノバはこの地域ではげしく競争していたが,1381年にベネチアが勝利をおさめたので,ジェノバの商人はこれからのち主として地中海西部やイベリア半島で活動し,上に述べたようなノウ・ハウを各地に伝えた。

1347年から西ヨーロッパでは黒死病が大流行し,人口は一時30%近くも減少した。このため人口過剰が解消して生活水準が上昇する一方,世の無常を感じて一種の終末観が流行し,現実生活を享楽する風潮が高まった。それに伴って東方の産物,とくに香料に対する需要が高まった。しかしその代価として輸出されるべき商品は金,銀,銅などに限定されており,そのため西ヨーロッパは深刻な経済的不況に陥った。

第1期 1400-80

イベリア半島には14世紀にポルトガル,カスティリャ,ナバラ,アラゴンのキリスト教王国と,グラナダのイスラム王国があった。キリスト教王国のうちポルトガルは最も早く国土統一を成し遂げたが,面積,人口の点で圧倒的に強大なカスティリャとの間に絶えず緊張があった。ポルトガルにとってカスティリャに対抗するには,西方に向かって大西洋に進出するか,あるいは南方に向かってアフリカに進出するかしなければならなかった。大西洋への進出は遠洋漁業という形をとったが,アフリカへの進出は武力進出の形をとった。1415年ポルトガル国王ジョアン1世はモロッコのセウタを占領し,ここに根拠地を建設した。これがポルトガルの海外進出の第一歩となった。33年にエンリケ航海王子はアフリカ大陸沿岸における軍事行動と交易の権利を与えられ,たびたび部下をアフリカ西海岸に派遣し,黄金の産地であるギニア海岸に到達させようとした。そして49年にはブランコ岬近くのアルギン島に最初の商館が開設された。

一方,これと並行して大西洋のマデイラ,アゾレス両諸島にも植民が行われた。これらの島々ではサトウキビやブドウがプランテーション方式で生産され,アフリカ西海岸で入手した黒人奴隷が使用された。こうして,のちにスペインが新大陸で行ったプランテーション経営の原型が生まれた。

カスティリャもポルトガルに対抗するために海上に進出したが,カナリア諸島を支配下におさめただけであった。しかしこの間に,1469年にはカスティリャ女王イサベルとアラゴン王フェルナンドの結婚によってスペイン王国(スペイン帝国)が成立した。

1460年ころに始まったポルトガルとカスティリャ(のちのスペイン)との間の対立は79年のアルカソバス条約で一応の終結をみた。この結果,ポルトガルはアフリカ西海岸地域の領有を,スペインはカナリア諸島の領有を認められた。こうしてポルトガルはアフリカ西海岸を南下し,スペインは大西洋を西進するという将来の方向が決定された。

この時期には大航海を支える科学技術の分野でも大きな発展があった。マルコ・ポーロの《東方見聞録》を典拠とする東方に関する知識はすでに1385年に描かれたカタロニア地図に取り入れられ,また航海用のポルトラノ図作成の技法も発達していた。また船も帆装や船体の構造に北欧型と地中海型との総合が生じ,カラック,カラベルが造られた。観測器具としては羅針盤のほかに四分儀が利用された。

第2期 1480-1529

ポルトガルでは1480年にジョアン2世が即位し,一時中断されていたアフリカ西海岸での活動が再開された。まず航海技術の面について述べると,四分儀の代りにイスラム教徒から学んだアストロラーブが導入され,また簡単な測定用具としてヤコブの杖が使用された。また低緯度地域で太陽の高度から緯度を測定するための赤緯表を含む航海暦が編纂された。一方,実際の航海活動は国家の独占とされた。1480年ころにはギニア海岸のエルミナに城が建設され,黄金,象牙,奴隷貿易の拠点となった。

81年ころジェノバ人コロンブスがポルトガルの宮廷に現れ,西回りで中国や黄金の国ジパングに到達できると主張し,自らその航海を実行したいと提案した。ジョアン2世は彼の提案を現実性なしとして却下したが,のちにマルコ・ポーロの《東方見聞録》を読んでコロンブスの提案を再評価し,彼をスペインから呼び戻そうとした。しかしこれは成功せず,ジョアン2世はとにかく東回りで一刻も早く中国,日本に到着しようとして,アフリカ西海岸にさかんに船を派遣した。この間86年にはニジェール川流域にあったベニン王国と接触し,ここでアフリカ大陸奥地にキリスト教王国(エチオピア)のあることを知った。ジョアン2世はこれを伝説上のキリスト教徒の王プレスター・ジョンの王国であると考え,彼と接触しようとした。87年にバルトロメウ・ディアスを海路で,ペロ・デ・コビリャンらを陸路で同地に派遣した。ディアスは嵐の岬(のち喜望峰と改名)を発見して帰国したが,コビリャンはエチオピアに到達して国王に引き止められ,帰国することができなかった。

スペイン王国は1482年からグラナダのイスラム王国に対する攻撃を再開していた。コロンブスはポルトガルを去ってスペインに移り,スペイン王室に自分の考えを提案した。王室は91年になって彼の提案を採用し,彼は王室と親しい関係にある改宗ユダヤ人などの出資を得て船隊を編成し,92年グラナダ陥落の直後,大西洋横断の航海に出発した。

コロンブスの航海の成功はポルトガルに大きな衝撃を与えた。ジョアン2世はただちにインドに向かう船隊の準備を始めたが,95年には死去して計画はいったん中絶した。スペインはコロンブスの成功に基づいてローマ教皇にスペイン,ポルトガル両国の勢力範囲を確定させた。これはのちに両国間の交渉によって修正され,1494年にトルデシーリャス条約が結ばれた。それによってベルデ岬の西370レグア(約2040km)の線を境界とし,その西側で発見された土地はスペインの,その東側で発見された土地はポルトガルの領土とすることとされた。ポルトガルでは97年マヌエル王の指揮下にバスコ・ダ・ガマの船隊が編成され,インドに派遣された。ガマの船隊は98年にインドのカリカットに到着し,99年にコショウを積んで帰国した。翌1500年にはP.Á.カブラルの船隊がインドに派遣された。一行は途中ブラジルを発見し,インドではイスラム商人の支援をうけたカリカット王と対立し,カリカットとは敵対関係にあったコーチン王と同盟を結び,コーチンに商館を開いて根拠地とした。

マヌエル王の方針は,一つはイスラム商人と対立しないような形でインドで貿易活動を行うことであり,もう一つはできる限り早くチョウジなどの産地であるモルッカ諸島に到達し,スペインに対して優先権を主張することであった。マヌエル王はまたインドにおけるポルトガル人の征服,貿易活動を統轄するために〈インド領〉を設置し,その初代副王としてフランシスコ・デ・アルメイダをインドに派遣した。アルメイダはマヌエル王の方針を忠実に実行したが,彼の後を継いだアフォンソ・デ・アルブケルケはむしろイスラム商人によるインド洋の国際貿易支配を打破しようとして,1510年にはゴアを占領し,さらにアデン,ホルムズを攻撃し,ホルムズを朝貢国とするとともに,11年にはマレー半島のマラッカ王国を占領し,翌年船隊をモルッカ諸島に派遣した。また13年にはマラッカから中国に初めて船隊が派遣された。

ポルトガルはこうした成果に基づいてスペインに対してトルデシーリャス条約の改訂を求め,境界線の適用は大西洋地域に限り,東回りで発見された土地はすべてポルトガルの領土とするサラゴサ条約を14年に結んだ。

こうしたポルトガルの華々しい成功にくらべると,スペインのほうはあまり成功しているとはいえなかった。1493年以降数回の航海がコロンブスの指揮下に行われ,イスパニオラ島に植民地が建設されたが,彼が新たに発見した土地はジパングなどではなく,まったくの〈新大陸〉であることが明らかになってきたので,1505年からは西回りでモルッカ諸島に到達しようという試みがなされた。そして19年に本国を出発したマゼランの船隊がホーン岬を回って太平洋に出て,マゼラン自身は途中で殺されたが,船隊は21年にモルッカ諸島に到着した。

一方,マヌエル王はマゼランの船隊の出発を知って急ぎモルッカ諸島に要塞を建設するための船隊を派遣したが,その到着はマゼランの船隊よりもわずかに遅れた。このために両国の間にモルッカ諸島の領有権をめぐって対立が生じたが,29年になってスペインは財政難からモルッカ諸島をポルトガルに売却し,バリャドリード条約が結ばれて,両国の勢力範囲が確定された。

新大陸におけるスペインの活動は,1501年にニコラス・デーオバンドがインディアス総督に任命されたことから新時代が始まった。03年にはエンコミエンダ制が施行され,同時に本国には新大陸通商院が設立され,植民地支配の体制が確立した。12年にはインディオの保護と教化に重点を置き,労役義務を制限するブルゴス法が発布され,こののちスペインの植民地統治の基本法となった。しかしそれに伴って生ずる労働力の不足を解消するためにはアフリカから黒人奴隷を多数輸入するほかはなく,これは17年から実行に移された。これによってヨーロッパ(穀物,織物,雑貨)→アフリカ(黒人奴隷)→新大陸(黄金)という三角貿易が始まった。一方,イスパニオラやキューバでは金鉱が掘り尽くされ,17年からはプランテーション制によるサトウキビの生産が始まった。

カリブ海地域でのこうした植民地経営の発足と並行して,新大陸本土への進出も試みられた。その最大のものは18年に始まったエルナン・コルテスのメキシコ遠征である。彼は19年アステカ王国を滅ぼし,莫大な黄金を入手した。

新大陸におけるこうした華々しい活動の背後には本国スペインの悲惨な現実があった。スペインでは1492年以降イスラム教徒とユダヤ人に対する弾圧が始まり,彼らの多くが国外に移住した。この結果,国内では手工業生産や商業が不振となった。そればかりでなく,新大陸から輸入された金で国外から穀物を輸入したため,農村も荒廃した。1516年カルロス1世が即位し,19年には神聖ローマ帝国皇帝となって,スペインのほかにヨーロッパ各地に散在するハプスブルク領の支配者となった。このためスペイン本国は他の西ヨーロッパ諸国に対して支配者的な立場に立つことになり,ほぼ同時に始まった宗教改革のためもあって,西ヨーロッパは親スペイン諸国対反スペイン諸国の二大グループに分かれた。したがってスペイン本国の新大陸に対する依存度はますます高まったのである。

第3期 1530-95

この時期スペインの新大陸における征服活動のなかで最も目ざましいのは,フランシスコ・ピサロによるインカ帝国の征服(1531-32)である。新大陸の〈征服〉の時代はほぼこれで終わり,以後はメキシコとペルーの副王を頂点とする中央集権的な植民地統治の時代に入るのである。

スペインの支配地域はテキサス,フロリダ,カリフォルニアなど北アメリカ大陸にも拡大し,また1569年にはフィリピンにも及んだ。ただし,これは初め中国への進出の基地として獲得されたもので,やがて中国,マニラ,アカプルコを結ぶガレオン船貿易が始まった。

この時期の最大の事件は1545年にペルーのポトシ銀山(現,ボリビア領)が発見されたことである。ここから採掘された多量の銀はスペインを経由してヨーロッパに流入し,物価の急激な上昇,いわゆる〈価格革命〉を引き起こした。ポルトガルはこの銀を入手してインド,東南アジアに運び,インド産のコショウ,綿織物,モルッカ諸島産の香料,中国産の絹織物,陶器の購入代金にあてた。

ポルトガルのブラジル経営は1500年のブラジル発見の直後から始まっていたが,それが組織的になったのは30年からである。ポルトガルはブラジルを直接国家の手で開発するという方法をとらず,海岸を五つの区域に分け,それぞれを希望者に貸与して開発させた(カピタニア制,セズマリア)。ブラジルの主たる産物は染料に用いられたパウ・ブラジル(ブラジル材)と砂糖であった。

アジアにおけるポルトガルの活動はアルブケルケ以後は国家財政の悪化もあってしだいに低調になっていったが,48年になって大きな転機を迎えた。この年国王ジョアン3世はベルギーのアントワープにあった商館を閉鎖し,王室財政の悪化が明白になった。またインドではこの年に積極的な軍事政策をとっていた副王ドン・ジョアン・デ・カストロがゴアで没し,これ以後インドにおけるポルトガル人はゴアを中心として,イスラム商人との間に貿易を行うだけになった。一方,ゴア以外の地域ではイエズス会による布教活動がさかんに行われるようになった。57年には澳門(マカオ)にポルトガルの基地が設置され,中国における貿易と布教の拠点となった。また1543年に偶然ポルトガル人が漂着した日本にもポルトガル船が渡航するようになった。これに伴って布教活動も行われ,71年には長崎が開港し,これがイエズス会の所領となった(1587年豊臣秀吉が没収)。

ポルトガル船が中国,日本に進出したということは,ポルトガルが中国と日本,東南アジアとの間の国際貿易に進出したことを意味している。当時日本は新大陸に次ぐ金・銀の産出国であって,これらの金・銀を用いて中国から生糸,絹織物,陶器を輸入していたのである。日本ではポルトガル人から伝えられた技術によって金・銀の産出がこののちさらに飛躍的に増加した。ポルトガルがこの貿易からあげた利益は莫大なものであった。なおポルトガルは1580年から1640年までスペインに併合されたが,植民地支配体制はそれ以前のままに分かれていた。

1570年代以降スペイン帝国の勢力は下り坂となった。その最大の理由は1568年に始まったオランダ独立戦争に伴う軍事費の増大であるが,それとともに国内の荒廃,行政の硬直化も見のがせない。また76年に新大陸では伝染病が大流行して人口が減少し,それに伴って銀の産出が減少した。またこれまで新大陸が本国から輸入していた毛織物,ブドウ酒などが現地生産できるようになり,本国と植民地との関係に大きな変化が生じた。

この時期はまたイギリス,オランダ,フランスの海外進出が始まった時期である。これらの諸国はみな反スペイン的立場に立っており,旧大陸の北岸を通って中国に達する北東航路,新大陸の北岸を通る北西航路を開こうとしたが,氷と寒さのためにいずれも失敗した。次いでイギリスは1550年代からヨーロッパ,アフリカ,新大陸を結ぶ三角貿易に進出し,新大陸に奴隷を供給して利益をあげる一方,70年以降はフランシス・ドレークなどの私掠船隊がスペインの商船隊をさかんに襲撃した。このほか北東航路,北西航路の探検も続けられ,また84年にはウォルター・ローリーによるバージニア植民地,95年には同じくローリーによるオリノコ川でのギアナ植民地の建設が行われた。イギリスのこうした積極的な活動に反撃しようとしてスペインは1588年に無敵艦隊を送ってイギリスを攻めたが,かえって敗れてしまった。

オランダはスペインに対する独立戦争の一環として新大陸から帰航するスペインの船隊に対してはげしい攻撃を行った。1585年にアントワープがスペイン軍に占領されると,同地の商人がアムステルダムに移住した。この結果,アムステルダムが国際貿易の中心地となり,スペインに対抗して,スペインの勢力の及ばない地域への進出が計画されるようになった。

第4期 1595-1650

1590年ころからオランダの海外進出がさかんとなった。これは前に述べたようにアントワープの商人がアムステルダムに移住した結果である。94年にはオランダはアフリカのギニア海岸,ブラジル,ヨーロッパの三角貿易に参入するとともに,カリブ海域にも進出し,スペインの植民地を武力で攻撃した。またこの年〈遠方会社〉が設立され,翌95年にはジャワに向けて最初の船隊が派遣された。これと同じ時期にポルトガルとインドで勤務したオランダ人ファン・リンスホーテンが《東方案内記》を刊行したことによって,スペイン,ポルトガルの植民地に関する情報,航路の詳細が初めて公開された。第1回のオランダ船隊は1596年にジャワのバンテンに到着し,コショウを積荷にして帰国した。その後多くの会社が組織され,多くの船隊がアジアに派遣されたが,1602年になってこれが統合されて連合東インド会社(オランダ東インド会社)が設立された。会社は初めモルッカ諸島を中心として活動していたが,19年にJ.P.クーンによって現在のジャカルタの地に根拠地が建設され,バタビアと命名された。会社はモルッカ諸島からポルトガル人を駆逐することはできたが,ティモール島とマラッカを占領することはできなかった。またポルトガルがその勢力を確立しているインド西海岸でもポルトガルには対抗できなかった。しかし会社はシャム(タイ),日本には進出して,日本と中国との間の貿易に参入した。オランダはこのほか北アメリカ大陸にも進出し,1614年にはニューアムステルダム(現在のニューヨーク)を建設した。

新大陸におけるイギリスの進出はカリブ海(1604以降),バージニア(1607以降),ニューファンドランド(1610以降),ニューイングランド(1620以降)で行われた。バージニア,ニューイングランド植民地は農業をその基礎としていたが,事実上はその農産物をカリブ海などのスペインの植民地に輸出していたのであって,その限りにおいてイギリスの植民地はスペインの植民地に対して補足的役割を果たしていたということができる。これに対してニューファンドランドは毛皮の交易,カリブ海の植民地はサトウキビの生産をその目的としていた。

イギリスは1600年に東インド会社を設立してアジアへの進出を始めた。しかしイギリスはオランダとの競争に敗れ,23年のアンボン事件を契機として東アジア,東南アジアから撤退し,インドにその活路を求めた。

24年前後から50年までがオランダの海上進出の最もさかんな時期であった。オランダは1624年にブラジルを占領し,約30年にわたってその大部分を支配した。しかし,50年のイギリスの航海条令の発布はイギリスとオランダのはげしい対立の始まりであった。大航海時代はここに終わり,英蘭対立の新時代に入るのである。

結論

大航海時代の第1期,第2期は基本的にはスペインとポルトガルの対立抗争の一部であったということができる。第3期は両者の勢力範囲が確立した時期,第4期はスペイン,ポルトガル対オランダ,イギリスの対立抗争の一部として考えることができる。経済的にみた場合は1545年のポトシ銀山の発見が大きな転換点で,これ以後〈大航海時代〉は真の意味において世界史の一時代となったといえよう。また,大航海時代に,人間,栽培植物,家畜などの交流が世界的規模でさかんに行われたことを特記しておきたい。

執筆者:生田 滋

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「大航海時代」の意味・わかりやすい解説

大航海時代

だいこうかいじだい

西ヨーロッパの15世紀初めから17世紀初めにかけて、イベリア半島の2国(ポルトガル、スペイン)をその先導者とし、それまでの地中海世界から目を地球全域に向け、主として大洋航海によって、それまで伝説的・空想的領域にあった世界の各地が、探検航海により次々に現実に確認されていった時代をいう。その内容が、地球全域にわたって繰り広げられたヨーロッパ人による地理上の「発見」が主体であったために、この時代を「地理上の発見時代」ともいうが、そこにはあくまで従来のヨーロッパ中心の立場からみた「発見」という史観(ヨーロッパ史観)が貫かれている。したがって、それが、その後に続くヨーロッパ近代諸国家による非ヨーロッパ地域の植民地化という事態を結果することにもなったのである。

[飯塚一郎]

時代的背景

イベリア半島にはすでに711年、アラブ人、モーロ人などのイスラム教徒が侵入し、以来780年間に及ぶイスラム支配体制を確立し、ヨーロッパではここだけにイスラム文化の華が咲いた。そのなかでもっとも特徴的なことの一つは、アラビア語に翻訳されたギリシア学がこの地でラテン語に再訳されてキリスト教世界に浸透していったことである。これらのなかには、紀元前5世紀にピタゴラス学派の主張した世界球形説、プラトンなどの主張したアトランティスの存在などが知られていた。また、7世紀セビーリャの聖イシドルスの地球球形説、前2世紀のアレクサンドリアの図書館長エラトステネスの投影図法による最初の世界図、新大陸が予言されている前1世紀のストラボン『地理学』の世界図、さらにポンポニウス・メラPomponius Mela(1世紀)を経て、プトレマイオス・クラウディオスPtolemaios Klaudios(2世紀)の『地理学』、また教父ラクタンティウスLucius Caecilius Firmianus Lactantius、ナジアンゾスのグレゴリオスGregorios ho Nazianzos、アウグスティヌスなどは否定したが、コンシュのギヨームGuillaume de Conches(12世紀)、アルベルトゥス・マグヌス(13世紀)、アバノのピエトロPietro d'Abano(14世紀)、ボローニャ大学のチェコ・ダスコリ(1327)などの対蹠(たいせき)地存在説が知られていた。さらにヤコブス・アンゲリクスのプトレマイオス『地理学』のラテン語訳(1409)、プトレマイオスの地図のイタリア版印刷(1477)、またピエール・ダイイPierre d'Aillyの『イマゴ・ムンディ』(世界の姿)が1410年に書かれ、これはそれまでのギリシア、ローマ、アラビアの諸学者の地球球形説を概説していた。これらの理論的研究と同時に、十字軍やレコンキスタ(国土回復戦争)のなかで、マルコ・ポーロ『旅行記』の東洋に関する記述への関心、あるいはアフリカの奥地にあると信じられていた中世的伝説のキリスト教を信ずるというプレステ・ジョアン(プレスター・ジョン)の国と連絡をつけるという目的、イスラム圏に入ってくる絹、陶器、香料、その他の東洋物産を、イスラム商人の手を経ずに直接手に入れること、あるいは直接東洋に達する道を発見することなどを目的とした現実の探検航海が試みられるようになった。

[飯塚一郎]

ポルトガルの探検

ポルトガル王ジョアン1世(在位1385~1433)と王妃フィリーパ(イギリスのランカスター公ジョン・オブ・ゴーントの娘)の3人の王子(ドゥアルテ、ペドロ、エンリケ)が、騎士になるための条件の一つとして、1415年、ヒブラルタール(ジブラルタル)の対岸、北西アフリカのイスラムの拠点セウタを攻略した。第3王子エンリケはその後も同地にとどまり、アフリカ西海岸や奥地の情報を得て帰国した。そして、一つにはプレスター・ジョンの国を捜し当てること、もう一つは塩、象牙(ぞうげ)、金、奴隷などを主体とするイスラム貿易圏をキリスト教徒の手に収めることなどの目的で、国をあげて探検航海を推進した。カナリア諸島、マデイラ諸島、アゾレス諸島への航海、1434年エアネスのボアドール岬の回航、1444年セネガル川、翌年ベルデ岬の回航、さらにエンリケ王子の没後、象牙海岸、黄金海岸などの探検、82年にはやがて奴隷貿易の中心地となるエルミナ(現在のガーナ)の城砦(じょうさい)構築(クリストバル・コロンも参加)が行われた。続いてディオゴ・カウンDiogo Cam (Cão)はコンゴ、アンゴラを発見、さらにアフリカ西岸の南進を続けた。

陸路は1487年以降、王命を受けてペドロ・デ・クビリャンPedro de Covilhãoがアデン経由でインド半島西岸の香料取引地に至り、ペルシア湾岸オルムスから紅海、アフリカ東岸をザンベジ川河口付近まで南下した。

そしてついに、ポルトガルの最大の功績の一つとなった探検が行われる。バルトロメウ・ディアスが1487年リズボア(リスボン)を出港、翌年初めにアフリカ最南端喜望峰を東へ回航、東海岸を若干北上して1488年12月帰国した。続いてバスコ・ダ・ガマが1497年7月8日リズボアを出港、ベルデ岬諸島を経て喜望峰を回航、アフリカ東岸マリンディを経て1498年5月20日、インド西岸マラバル海岸のコジコーデ(カリカット)に到着した。ここに宿願のインド航路発見が実現し、以後ポルトガルはこの方面に大船団を送ることになる。

[飯塚一郎]

アメリカ大陸の発見

一般にアメリカ大陸の発見者はクリストバル・コロン(コロンブス)とされているが、厳密にいえば、この地へ到達した最初のヨーロッパ人はかならずしもコロンではなかった。9世紀から10世紀にアイスランドからグリーンランドに達していたノルマン人の一隊がすでに北アメリカに至ったという説もあるし、そのころ彼らが残したという地図も発見されている。その後アゾレス諸島やカナリア諸島を再発見したポルトガル人が、大西洋上の伝説の地アンティーラ、「七つの都市の島」、ブラジル島などを探し求めてグリーンランド、北アメリカに達したという説もある。しかし、これらは十分な記録もなく、その後忘れ去られる結果になり、世界史のなかであとに重要な意義をもたなかった。そのような意味から、近代世界史のうえに記録されるべき確証をもったクリストバル・コロンの航海が、この時期(大航海時代)の重要なできごとの一つとしての意義をもつことになる。しかし、コロンは死ぬまで発見地を東洋(インディアス)の一部と考えて、そこの先住民をインディオとよび、近くに黄金の島ジパング(日本)があるのではないかと探し求めたようであるから、「新大陸」を発見したという意識はなかったのかもしれない。

いずれにせよ、コロンが西航の「計画」を最初に請願したポルトガルは、アフリカ西岸を南下してこれを東に迂回(うかい)して東洋に達する航路の発見が間近であったためにこれを否決、コロンはスペイン国王イサベルに請願することになる。しかし、スペインのこの方面への探検航海は、国内でのレコンキスタが最終段階を迎えていたために、これに忙殺されてポルトガルに遅れ、コロンの「計画」が許可されるのは、グラナダ滅亡の直後、1492年4月であった。

コロンの航海は前後4回実施される。第1回は1492年8月3日朝、南スペインのパロスを3隻で出港、カナリア諸島を経て、10月12日未明バハマ諸島の一島を認め、これをサン・サルバドルと命名、さらにキューバ、ハイチ、小アンティル諸島などを確認して、翌年3月パロス港に帰着した。すでに1481年の教皇シクトス4世の教書で、ギニアをはじめアフリカ西岸の発見地がポルトガルの領有として認められていたし、それ以前1479年にアルカソバス条約で、スペインはポルトガル人の発見地とその領有に干渉しないことが決められていた。そこでスペインは、コロンの進言によって早速その発見地の領有を教皇アレクサンデル6世に出願した。教皇は1493年四つの教書を出して、スペインの領有権を認めるとともに、アゾレス諸島およびカーボベルデ諸島の西100レグア(約483キロメートル)の洋上で南北を走る経線を境として、その西側に属する海域の陸地をスペイン領、東側をポルトガル領とすることを決めた。しかし、アゾレス諸島とカーボベルデ諸島では、それぞれ西端の経度で6度の差があり、それぞれから西へ測る100レグアはきわめて不正確であったため、この境界を両国の直接交渉にまかせた。結局、1494年6月7日トルデシリャス条約で、教皇の決めた線をさらに270レグア(約1304キロメートル)西に移動して370レグア(約1786キロメートル)の洋上の南北経線を境界線とすることとした。そのため南アメリカの東側に突出した部分(ブラジル)がポルトガルの領有となった。

コロンが第1回航海から帰国すると、インディアス発見の「誤」報は全ヨーロッパに伝わり、ただちに第2回目の航海が計画され、1493年9月カディスを出港、前回よりやや南に進路をとり、小アンティル諸島、ハイチなどを探検、1496年帰国した。その後第3回(1498~1500)、第4回(1502~04)と航海を重ねたが、さらに西航する航路がみつからないまま、コロンの立場はしだいに悪くなっていった。

コロンが第3回航海に出発するころ(1498)には、バスコ・ダ・ガマはアフリカ南端を回航してインドに到達していた。また、ポルトガル王マヌエルが、ブラジルの発見者とされるペドロ・アルバレス・デ・カブラルの報告を受けて派遣した首席パイロットのアメリゴ・ベスプッチは、1501年5月リズボアを出発、カブラルが前年5月に到着した南アメリカの東海岸サンタ・クルスを経てリオ・デ・ラ・プラタまで達した。さらに大西洋上を南緯46度付近まで南下、南極圏の荒天に阻まれて北東に転じ、アフリカ西岸シエラレオネに引き返し、1502年9月リズボアに帰港した。彼はこの航海で、コロンの到達した大西洋の西の一帯がインディアスではなく、ヨーロッパ、アジア、アフリカに次ぐ「第四の大陸」であることにほぼ間違いないことを確信した。彼がリズボアからロレンツォ・ピエロ・フランチェスコ・デ・メディチにあてた書簡(1503年4月)には、この地が「新大陸」Mundus Novusであると記されている。したがって、この新大陸がアメリゴ・ベスプッチの名をとって、ラテン名「アメリクス」と命名されたのは、コロンがこの世を去った翌1507年のことであった。

[飯塚一郎]

世界周航

コロン(コロンブス)の発見地が「新大陸」であるとすると、これをさらに西へ回航して東洋に至る航路があるのではないかと考えることは当然である。早くも1513年にはスペインのバスコ・ヌニェス・デ・バルボアが太平洋の存在を確認。さらにポルトガル人フェルナゥン・ダ・マガリャンイス(マジェラン)はすでにポルトガルのマラッカ遠征で活躍していたが(1508~09)、次のインド総督アルブケルケと対立し帰国していた。その後友人フランシスコ・セラウンのモルッカ諸島の模様を知らせた手紙や、親友で宇宙誌学者ルイ・フェレイロの意見などから、ガマの発見した従来のアフリカ南端を迂回するポルトガルのインド航路によらずに、南アメリカを西へ回航してモルッカ諸島へ達する計画をたてた。ポルトガル国王マヌエルに請願したが、いれられず、セビーリャに移り、スペイン国王カルロス1世の許可を得た。彼は総指揮官に任命され、5隻の船隊に265人を乗せ、1519年9月20日サン・ルーカルを出帆した。南アメリカ南端にマゼラン海峡を発見、これを抜けて太平洋に出ることに成功、4か月の苦難のすえようやくサン・ラザロ(フィリピン)群島にたどり着いた。彼自身はセブ島東のマクタン島で先住民との戦闘中1521年4月に戦死したが、18人の乗組員が翌1522年9月サン・ルーカルに帰港し、ついに世界一周航海に成功した。

[飯塚一郎]

その他の探検航海

コロン(コロンブス)が第1回航海によってインディアスの一部に到達したという知らせがヨーロッパに伝わると、イングランド国王ヘンリー7世の援助のもとに、ジェノバ生まれのジョバンニ・カボート(カボット)は1497年5月ブリストルを出港した。彼は北航して西航し、ケープ・ブレトン(あるいはラブラドル)島を発見、さらにニューファンドランドを探検し、同年8月ブリストルに帰港した。当時ポルトガルによるアフリカ南端を東へ回航する東洋への航路、スペインによる南アメリカ南端を西へ回航してモルッカ諸島に至る航路の探索に続いて、さらに北西航路あるいは北東航路による東洋への到達が可能ではないかと考えられ、この方面への探検航海が、大航海時代に出遅れたイギリス、フランス、オランダなどによって試みられた。

父ジョバンニ・カボートの航海に同行したその子セバスティアーノは、1503年には単独で北方航路の探検に出港した。そのほか、イギリスでは、チャンセラーRichard Chanceller指揮下のウィロビーSir Hugh Willoughbyの航海、ジャックマンCharles Jackman、フロビッシャーSir Martin Frobisherなどの航海があった。フランスもカルチエJacques Cartierによりセント・ローレンス川を発見、後のフランスのカナダ植民の基礎を築いた。しかし、この方面への航海は、いずれも東洋への航路を発見するに至らなかった。だが北アメリカの北東海岸、グリーンランド、ニューファンドランド、ハドソン湾一帯の地理がヨーロッパ人に明らかになっていった。

[飯塚一郎]

大航海時代の世界史的意義

コロン(コロンブス)の航海以後しばらくは、スペイン人の新大陸内部への関心はそれほど強いものではなく、むしろさらに西航する航路の発見に力が注がれたようである。バルボアはパナマ地峡を横断して太平洋岸に達したが、さらに南進する計画は挫折(ざせつ)した。この遺志を継いだフランシスコ・ピサロがインカ帝国を発見、これを征服し、それ以前すでにエルナン・コルテスがメキシコ中央部のアステカ王国を征服しており、スペインのこの方面での植民地収奪政策は進捗(しんちょく)した。このようにして近代植民地体制の確立は、世界史上に一つの重要な転機をもたらした。さらに、アフリカ南端を回航して東洋に達したポルトガルの築く世界貿易体制と、新大陸からさらに太平洋を西航してフィリピンに達したスペインの植民地体制との衝突は、モルッカ諸島のあたりで激しくなった。トルデシリャス条約は大西洋上の一線で両国の領有権を東西に分けただけであり、その裏側での両国の抗争は予測されなかったのであろうか。いずれにせよ、まずイベリアの2国による世界支配の体制の確立は、それに続くイギリス、オランダ、フランス、その他のヨーロッパ諸国が、絶対王政の形成を背景に、世界の富の収奪と権力の拡張を求めて、地球上のあらゆる地域を侵略していく糸口になる。この時代の経済的特徴の一つは、それまでのイタリア商人やイスラム商人による地中海貿易体制が崩壊して、新大陸からヨーロッパに送られる貴金属との交換によるヨーロッパ工業品の輸出、あるいは香料をはじめとする東洋物産の直接導入、アフリカ奴隷貿易と砂糖栽培が開始されたことであり、これらのことは宗教的には非キリスト教世界に対するキリスト教化と同時に進められた。そして近代資本主義の形成をヨーロッパに実現させる資本の原始的蓄積を促進させることになった。

[飯塚一郎]

『会田由他監修『大航海時代叢書』(第Ⅰ期11巻・別巻1・1965~70、第Ⅱ期全25巻・1979~92・岩波書店)』▽『山中謙二著『地理発見時代史』(1969・吉川弘文館)』

百科事典マイペディア 「大航海時代」の意味・わかりやすい解説

大航海時代【だいこうかいじだい】

→関連項目移民|海洋探検|植民地|大英帝国|北西航路|ヨーロッパ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「大航海時代」の解説

大航海時代(だいこうかいじだい)

15~17世紀に,ヨーロッパ諸勢力がポルトガル人の西アフリカ航路探検を前提として,世界各地に大航海を行って拠点をつくり,資源の開発,通商網の組織化と支配などを通じて政治的優位に立った時代。かつては「地理上の発見の時代」と呼ばれた。1492年のコロンブスの大西洋横断航海を起点に三つの時期が区分できる。(1)16世紀前半,スペインとポルトガルが,トルデシリャス条約によって世界を分割し,アメリカ大陸を占拠して支配体制をつくりあげ,またポルトガルがゴア,マラッカなどに基地をつくってインド洋通商圏に割り込み,香料貿易の独占を図った時期。(2)16世紀後半,イギリスがスペイン領アメリカや太平洋に侵入を開始し,銀資源をねらって私拿捕(しだほ)船の活動による略奪を行った時期。(3)1581年に独立したオランダが,カリブ海やブラジルに侵入を試み,アジアのポルトガルの重要拠点を奪取すると同時に,オーストラリアやオセアニアの探検を行った時期。17世紀前半がこれにあたる。17世紀後半以後は,スペイン,ポルトガルが脱落し,イギリス,フランス,オランダの制海権抗争の時代となるので,大航海時代とは区別して扱ったほうがよい。大航海時代の最大の特色は,大西洋世界が貿易圏として統合され,アジアを含む世界システム形成の基礎をつくったことにある。大航海時代の前提としては,地中海におけるイタリア港市の興隆とそれと平行した西ヨーロッパの商業の活性化,さらにはそれらに刺激を与えた,10世紀以後のインド洋‐南シナ海圏における商業と貿易の画期的な発展があった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大航海時代」の意味・わかりやすい解説

大航海時代

だいこうかいじだい

Age of Great Navigations

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「大航海時代」の解説

大航海時代

だいこうかいじだい

15~17世紀,ヨーロッパ諸国民のアフリカ,アジア,アメリカ大陸への探検航海や征服・侵略活動が展開された時代。「大航海時代叢書」でいいだされたこの呼称には,「地理的発見の時代」などといわれた従来の西欧中心史観を止揚克服し,相対的価値観にたって東西の諸文化を比較研究しようという意図がこめられている。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の大航海時代の言及

【航海】より

…とくに後者の方法では,航海を完了するためには航海の開始時期,すなわち季節を選択することが重要な要素であったが,十分なデータがないため,季節の選択をまちがえた例がかなりあったようである。

[大航海時代]

新世界の幕あけが間近となってきた15世紀初め,ポルトガルのエンリケ航海王子は,航海技術の発展および未開地の探検を精力的に推し進めた。そのころ船は大型化し,耐航性が増し,舵は固定舵となり,またラテン帆の導入で,推進効率が向上しており,それ以前に比べより外洋に出られるようになっていた。…

【交通】より

…北海およびバルト海沿岸の交易都市が提携したハンザ同盟のにぎわいも,中世後期のイギリス経済の発展も,ともに航海技術の発達によるところが大きい。サンタ・マリア号によるコロンブスの新大陸発見(1492),バスコ・ダ・ガマによる喜望峰回りのインド洋横断(1497‐99),マゼラン一行による世界周航(1519‐22)によって,大型帆船は大航海時代の主役となった。この時代の航海はヨーロッパ各国の国策として推進され,海外貿易によって金銀貨幣の増大を図ろうとする重商主義政策を生んだ。…

【十字軍】より

…(3)末期十字軍 13世紀後半,占領地の全面的喪失期。(4)〈後の十字軍〉期 14~16世紀,東地中海からの後退期,〈大航海時代〉への転換期。また狭義には第3段階の1291年アッカー(アッコ)陥落をもって十字軍時代の終末と見なす説もある。…

【ラムージオ】より

…ラテン語,ギリシア語に精通し,クインティリアヌスやリウィウスの刊本をアルドゥス書店から刊行したほか,重要な旅行記の集大成である《航海と旅行Delle navigationi et viaggi》3巻(1550‐59)を刊行した。これは大航海時代に関する基本文献である。【清水 広一郎】。…

※「大航海時代」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...