精選版 日本国語大辞典 「国司」の意味・読み・例文・類語

こく‐し【国司】

くにし【国司】

- 姓氏の一つ。

改訂新版 世界大百科事典 「国司」の意味・わかりやすい解説

国司 (こくし)

日本古代の律令制度下の地方官。中央から諸国に赴任し,在地勢力である管内諸郡の郡司を統率して一国の政治を行った。その政庁を国衙(こくが)あるいは国庁といい,政庁所在地を国府といった。

成立

大和国家の地方組織は,在地勢力である国造(くにのみやつこ)・県主(あがたぬし)等の支配する国・県等から成り,中央の朝廷が必要に応じて臨時に役人を地方に派遣することがあって,それが国宰(くにのみこともち)などと呼ばれることはあっても,庶政全般をつかさどる常駐の地方官というものは存在しなかった。ところが大化改新で中央集権的な全国支配体制が採用されることになると,改新政府はまず645年(大化1)8月にいわゆる東国国司を派遣し,やがて西国方面にも同様の国司が派遣されたらしい。これは律令的な地方官で,その官制は長官・次官・主典(判官ともある)の三等官制だったようであるが,定員の規模はのちの令制の国司よりもかなり大きく,管轄区域も令制の数国にまたがる広域支配のものであった。したがって当時国司の文字が当てられていたかどうかは疑問で,《常陸国風土記》ではこれを総領と呼んでいる。この国司ははじめとくに造籍・校田と民間の武器の収公を任務とし,民政全般をつかさどったわけではなく,裁判権も認められなかったが,大化末年から白雉年間(650-654)にかけてのちの令制につながる国郡制が整えられていき,その結果この広域支配の国司は一部の地方を除いて消滅したとみられる。こうして令制的な国司制は斉明朝ころには全国的に成立し,その国司の下で編戸,里制の整備,戸籍の作成,班田の実施などが着々と進められたが,大税の管理権など,その権限はまだ制限されていた面もあったようで,国司制が完成の域に達したのは,大宝律令の制定(701)によってであった。

制度

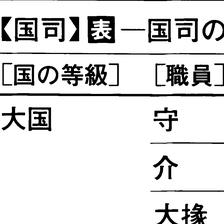

表のごとく,全国約60の国は大・上・中・下の4等級に分けられ,国司はその等級によって定員を異にしたが,その官制は守(かみ)(長官),介(すけ)(次官),掾(じよう)(判官),目(さかん)(主典)の四等官と史生(ししよう)(書記)から成っていて,これらは中央官人が6年(のちに4年)の任期で赴任し,その下に多数の現地出身の属吏がいた。職員令の規定によると一般の国の守は,祠社,戸口,簿帳,百姓の字養,農桑の勧課,所部の糺察,貢挙,孝義,田宅,良賤,訴訟,租調,倉廩,徭役,兵士,器仗,鼓吹,郵駅,伝馬,烽候,城牧,公私の馬牛,闌遺の雑物および寺,僧尼の名籍のことをつかさどり,とくに陸奥,出羽,越後等の国はそのほかに饗給,征討,斥候をつかさどり,壱岐,対馬,日向,薩摩,大隅等の国は鎮捍,防守および蕃客,帰化を惣知し,また三関国(伊勢,美濃,越前)は関剗および関契のことをつかさどることになっている。これは要するに国内の民政,財政,軍事その他ほとんどすべての面にわたる権限を握っていたということであって,国司は管内の郡司らを指揮して,これら万般の実務を処理し,毎年必要な書類・帳簿を作成し,租・庸・調その他の諸税を徴収するほか,政務の報告と規定の書類および物資,人力の送進のために,交替で四度使(よどのつかい)(朝集使,大帳使,正税帳使,貢調使)となって京に赴いた。これらの庶務の執行については,守は国内の事を惣判し,介は守を補佐するとともに,守が不在のときはその権限を代行した。また掾は国内を糺判し,文案を審署し,稽失を勾(かんが)え,非違を察することをつかさどり,目は事を受けて上抄し,文案を勘署し,稽失を検出し,公文を読み申すことをつかさどったが,これらの庶務については,原則として四等官全員がすべて共同責任を負うものとされ,必要によってある事項の処理を特定の国司の責任とする場合には,これを専当国司と称した。

国司の給与は令の規定によると,大・上国の守は五位相当の官であるから位田・位禄が与えられたが,その点を除けば,国司は京官の基本給である季禄は支給されないで,その代りに職分田と労働力としての事力(じりき)が与えられ,また在任中は国内の空閑地を耕営して,その利を得ることが認められていた。さらに757年(天平宝字1)ころに公廨稲(くがいとう)の制度が整うと,毎年公廨稲の利稲をもって官物の欠負・未納を補てんし,さらに国儲に充てた残りを国司の間で一定の比率で配分することになり,国司の収入は京官に比べてはるかに大きいものとなった。

国司の地位は律令国家の中央集権的全国支配の成否を握るきわめて重要な地位であり,その庶務の執行と財政の運営はもっとも厳正を要したから,政府は巡察使,按察使(あぜち),観察使,検税使などによってしばしば監察を行い,また解由(げゆ)の制度によって国司交替の際の事務引継ぎの厳正を期し,弘仁年間(810-824)には勘解由使(かげゆし)を新設して,監督を一段と厳重にしたが,公廨稲配分の開始以後,国司の不正はますます増大した。

変質

この国司制は平安時代に入ったころから,中央集権的支配の弛緩に伴って,しだいに変質していった。そのおもな原因の一つは国司の給与の増大で,奈良時代からもっぱら収入を目的とする員外国司,権任国司など,定員外の国司の任命が始まり,また平安時代に入って826年(天長3)に上総,常陸,上野を親王任国とし,その国守の親王を太守と呼び,太守は京にいてただ俸料のみを受けることにしてから,いわゆる遥任の例が生じた。この遥任の風は,その後各種の京官が収入を目当てに国守を兼帯することによってますます盛んとなったが,その場合には国守は腹心の者を目代(もくだい)として任国に派遣し,介以下の在庁官人によって構成される留守所(るすどころ)を指揮させることが行われた。またもう一つのおもな原因は,班田制・籍帳制度など公地公民制関係の諸制度の崩壊で,国司は公民を正確に把握して,そこから租・庸・調・雑徭その他を規定どおりに徴収することが困難となったため,公地と私地の両者を含む全耕地を把握して,その面積に応じて官物・雑役等を賦課する方式をとるようになり,中央への貢進物も,すべて官物の稲の一部をもって交易入手して京進するようになった。その結果,国司とくに国守は,あらゆる手段を講じて国内から徴収した財物のうち,規定の数量を国庫と中央に納めれば,残余はすべて私財とすることができる,いわば徴税請負人的な存在となり,国守の地位は制度上の給与以外に莫大な収入が期待できるものとなった。10世紀ころから遥任国守に対して,任地にあって吏務についての責任を負っている国守または権守,介などを受領(ずりよう)と呼ぶことがしきりに行われるようになり,受領の権限がひとり強大となって,それ以下の任用国司との地位の懸隔がしだいに大きくなったが,この受領の地位をめぐってしきりに競望が行われ,またその重任(ちようにん),成功(じようごう)を目ざして激しい運動が展開されるようになったのは,まったくその莫大な収入への期待によるものであった。また国司の地位がやはり10世紀ころから盛行するようになった年官(ねんかん)の主たる対象となり,あるいは院宮分国や知行国のごとき制度が行われるようになったのも,やはり国司の地位がきわめて大きな収入源とみなされるようになったためである。これらの事象はみな明らかに国司制の形骸化の進行を物語るものであるが,やがて鎌倉時代に入って幕府の手で諸国に守護が置かれると,国司制はこれに圧迫されてますますその実質を失い,後醍醐天皇が一時これを復活しようとしたが,室町時代から戦国の争乱に至ってまったく消滅することとなった。

執筆者:関 晃

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「国司」の意味・わかりやすい解説

国司【こくし】

→関連項目茜部荘|網曳御厨|意見十二箇条|一円保|一宮|大井荘|大庭御厨|尾張国郡司百姓等解文|勘解由使|関東御分国|国|国博士|解由状|上野国交替実録帳|国衙・国府|国造本紀|坂迎え|鹿田荘|受領|惣社(総社)|知行国|道守荘|重任|波々伯部保|春木荘|藻原荘|遥任|郎従|和邇

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「国司」の意味・わかりやすい解説

国司

こくし

令制(りょうせい)により、中央から派遣されて諸国の政務を行った地方官の総称。のちには長官のみをさすようになった。大化の地方制度改革の一環として成立し、大宝令(たいほうりょう)の制定によって制度的完成をみた。初期の国司はミコトモチとよばれ、宰、使者などと記された。これに国司の字をあてるのは大宝令施行以後のことである。令制によれば、国の等級に応じて守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)の四等官(しとうかん)と史生(ししょう)の定数が定められており、その職掌は行財政、司法、軍事など地方政治全般に及んでいた。任期は当初6年、のち4年となったが、任期中は職分田(しきぶんでん)の支給をはじめ、空閑(こかん)地の営種(えいしゅ)権や公廨稲(くがいとう)の配分など、中央官吏にない経済的特典が付与されていたため、律令制の衰退に伴って国司になることが一種の収入源とみなされ、年給(ねんきゅう)、成功(じょうごう)、重任(ちょうにん)、遙任(ようにん)などの制が生じた。

10世紀以後、律令制支配の動揺と在地構造の変化に対応すべく、かつては郡司(ぐんじ)層以下の有していた権限が国司の手に吸収され、国衙(こくが)支配権が著しく強化された。しかし、郡司、百姓らによる反国衙闘争の激化や中世的所領の形成を契機として、中世的な国衙支配体制としての在庁官人制が成立し、国司は都にあってこれを指揮する、その長官のみをさすようになった。この留守所(るすどころ)制の成立および知行国(ちぎょうこく)制の展開に伴って、国司は荘園(しょうえん)領主的地位を占めることになったといえる。国政上の国司の名称は、中世の荘園制解体後も一種の称号として、明治維新まで存続した。

[井上寛司]

『吉村茂樹著『国司制度崩壊に関する研究』(1957・東京大学出版会)』▽『坂本賞三著『日本王朝国家体制論』(1972・東京大学出版会)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国司」の意味・わかりやすい解説

国司

こくし

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「国司」の解説

国司

こくし

律令制下,中央から派遣され国の支配にあたった地方官。「日本書紀」の大化以前の国司の語は文飾であり,令制国司の基礎が確立するのは天武朝頃と考えられる。大宝・養老令制下の国司は守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)の四等官からなり(史生(ししょう)・国医師・国博士を含むこともある),任国の祭祀・行政・軍事など庶政全般を統轄したが,一方で朝集使(ちょうしゅうし)などを通じて中央に政務を詳細に報告する義務を負った。特権として職分田と事力(じりき)を与えられ,さらに8世紀後半以降は公廨稲(くげとう)の配分にも与った。平安前期になると,国家は勘解由使(かげゆし)などを設置して対国司統制を強化したが,しだいに国司の任国支配には中央の目が届かなくなり,10世紀には受領(ずりょう)による私富追求が激化した。一方で収入目当ての遥任(ようにん)も一般化し,平安末期には院宮分国・知行国の制もうまれた。鎌倉時代になると守護に圧迫されて有名無実となり,戦国期以降は武家の名誉的称号になった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「国司」の解説

国司

こくし

任期は初め6年,のち4年。守 (かみ) ・介 (すけ) ・掾 (じよう) ・目 (さかん) の四等官があり,中央貴族が派遣され,国衙 (こくが) にあって,国内の行政・徴税・軍事・警察などをつかさどった。広義には四等官全体をさし,狭義には守のみをさした。平安時代には,莫大な収入を目的に国司になることを望む者がふえ,遙任 (ようにん) ・成功 (じようごう) などが行われ国司制度は乱れた。鎌倉時代に守護が置かれたのちは実権を失った。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

防府市歴史用語集 「国司」の解説

国司

世界大百科事典(旧版)内の国司の言及

【交替使】より

…検交替使ともいう。日本古代の律令国家が国司の交替に際して在地へ派遣する使者。その人的構成は,交替使1人と主典1人からなる。…

【古代社会】より

…ただ古墳時代や弥生時代と違って,律令国家が保管する倉庫が出現した。郡家(ぐうけ)に造られ,国司が管理した正倉(しようそう)がそれである。国司は,かつて村落内にあった小規模の倉も一部管理したが,それとは別にかなり長大な倉庫を建設し,そこに緊急の災害用に備蓄した穀,国衙の経費にあてるための稲をおいた。…

【在国司】より

…その実態については不明な部分も多く判然としないが,日向・豊後の日下部(くさかべ)氏,筑前の草野氏,薩摩の大前(おおくま)氏,あるいは石見の藤原氏などおもに西国地域の在庁層に散見する。在国司の淵源は,国司の遥任化が進展する平安中期以降,不在がちの国司に対して,在国する国司を指す呼称であると考えられている。《左経記》長元4年(1031)6月11,12日条や《行親記》長暦1年(1037)5月20日条に見える在国司の事例は,そうした意味での早い例である。…

【国衙領】より

…律令制の口分田(くぶんでん)・公田をその前身とし,平安時代10世紀の国制改革を経て成立した王朝国家体制下の公田に始まる。その支配方式は,国司が国内郡郷の公田数を検田帳や国図によって把握し,〈名(みよう)〉を単位として負名あるいは田堵(たと)と呼ばれる大小の経営者に公田の耕作を請け負わせ,〈名〉の田数に応じて租税官物,諸雑事等を賦課し,これを徴収することを基本とした。国衙には税所,田所,調所,出納所,検非違所などの諸機関が設けられ,ここに配属された在庁官人,書生らや国司の下す諸国使が,国内の郡司,郷司,刀禰らを召集して,公田に対する勧農,検田,収納などもろもろの国務を遂行した。…

【国府】より

…史料的には〈国府〉〈国衙〉はいずれも国の官衙を指すが,現在では国衙は官衙を,国府は国衙の周囲に広がる計画的な都市を示す用語として使うことが多い。7世紀後半における国‐国司制の施行とともに諸国に設けられた。国衙は国の支配の拠点で,国司(守,介,掾,目)が中央政府から派遣されて駐在し,国の行政,司法,軍事,宗教などのあらゆる面を統轄した。…

【在国司】より

…その実態については不明な部分も多く判然としないが,日向・豊後の日下部(くさかべ)氏,筑前の草野氏,薩摩の大前(おおくま)氏,あるいは石見の藤原氏などおもに西国地域の在庁層に散見する。在国司の淵源は,国司の遥任化が進展する平安中期以降,不在がちの国司に対して,在国する国司を指す呼称であると考えられている。《左経記》長元4年(1031)6月11,12日条や《行親記》長暦1年(1037)5月20日条に見える在国司の事例は,そうした意味での早い例である。…

【受領】より

…平安時代以降の国司で,現地に赴任した者の中の最高責任者を指す称。律令制下において,国司四等官はそれぞれ国務に関する責任を分掌していたが,9世紀に入るとその体制が崩れ,実際に赴任した国司の内の最上席の者に国衙の責任が集中していく。…

【目代】より

…国司制度上,現地に赴任しない国守が任国支配のために設けた私設の代官。鎌倉時代の法制解説書《沙汰未練書》にも〈目代トハ,国司代官也〉と見えている。…

【大和朝廷】より

…孝徳(36)が難波,天智(38)が近江に宮居をかまえたのは特例で,この間を飛鳥朝廷と称するのはそのためである。二つは,この飛鳥朝廷において,大臣のもとにマヘツキミ(大夫)という一群の官人層が形成され,また大夫層からクニノミコトモチ(国司)が任命されたことである。 マヘツキミとは,天皇の御前に侍し,奏宣にあずかるものを言い,後の太政官を構成した議政官にあたる。…

※「国司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...