日本語としての〈クニ〉は,本来,海や天に対する土地,陸地を意味した。〈地祇(くにつかみ)=その土地の土着の神〉〈国栖(くにす)=クズともいい,土着の住民〉といった用法からも,範囲の狭い一地方をさした語と考えられる。故郷=クニという語感もこの用法に根ざしているであろう。クニは地域的な支配の単位でもあったが,古代国家の成立過程で,その地方行政区画として,つまり〈国〉として編制されてゆく。次に〈国〉の成立について述べる。

成立

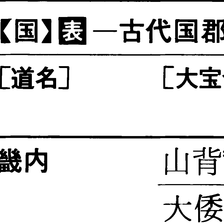

中国の《漢書》《後漢書》《魏志》などは原始村落が地域的にまとまった政治集団を,例えば対馬国,末盧国などのように〈国〉と称した。そして有力な首長がさらにいくつかの〈国〉を統属したのが,邪馬台国配下の政治連合をはじめとする各地のいわゆる地域政権であった。ヤマトを中心とする地域政権の大王は5世紀末~6世紀初,諸他の地域政権に対する統一支配を強め,行政区画としての国を新設し,首長層を国造(くにのみやつこ)に任じた。《日本書紀》成務5年条に〈諸国に令(みことのり)して,以て国郡に造長を立つ〉といい,《隋書》倭国伝に〈軍尼(くに)一百二十人有り,なお中国の牧宰のごとし〉とある。《国造本紀》にみえる国造実数は127で,のちの令制の国に対応する大規模な国造や郡などに相当する小規模な国造があった。7世紀半ばの大化の改革によって,中央集権的な地方統治機構の設置が企てられ,国-評(こおり)(大宝令から郡)制が,ほぼ天武朝には成立した。各国は畿内・七道に所属し(五畿七道),律令国家による地方行政の基本区画となり,国庁には中央政府から派遣された国司が,地方豪族出身の郡司を管して地方支配万般の職務にあたった。そのうえ国の施政は,巡察使・按察使(あぜち)などの政府使や朝集(ちようしゆう)使・税帳使などの向京使,各種文書の発給を通じて直接的に執行されるしくみであったが,律令国家の衰退にともなって平安中期以降になると,国衙は自立的な行政機能を強化することになる。8世紀初めは58国3島,その後国の分置や併合が行われ824年(天長1)以後は66国2島に定着した。国は大・上・中・下の4等に,また京からの距離で近・中・遠の3種に格づけされた。国名の表記は成立期において必ずしも一定しなかったが,8世紀初頭,2字の好名を用いることになった。

執筆者:八木 充

政治体制の変遷と国

地方行政単位としての国は,中世・近世における政治体制の諸変革にもかかわらず,国名もその数もまったく変わらなかったし,それぞれの体制における公的な支配単位として機能し続けた。まず10世紀になると,中央政府からそれぞれの国内統治を委任された国司によって独自な支配が行われるようになる。10世紀末から11世紀中葉にかけて,旧来の郡が郡,郷,院,別名などに分裂すると,それらは国衙に直結する支配単位すなわち単位所領とされ,国衙官人らによる国内の直接支配が形成された。そのような体制を前提として,院政期に入ると一国の単位所領を書き上げた大田文(おおたぶみ)が作成され,それを台帳として一国平均役の賦課が行われるようになった。内裏の大番制も,国司を責任者として各国単位に勤仕された。また中世的祭祀体制たる諸国の一宮制も,国ごとの条件によって多様性を帯びながら,ほぼ11世紀末から12世紀初頭にかけて成立してきた。

治承・寿永の内乱をくぐりぬけて成立した鎌倉幕府も,大田文による一国支配の体制にもとづいて,国ごとに守護を置き,御家人を国別に編成した。そして守護は,国内における大犯(だいぼん)三箇条の検断や管国内の御家人の京都大番役の召集などを行った。こうして中世における国は,行政的のみならず,国家の軍事警察的な単位としても機能していたわけである。南北朝期以降の守護大名も郡奉行や郡代等を置いて,その領国支配を行った。もっとも,この時期には守護職が分割され,分郡守護あるいは半国守護が置かれた場合も多いが,国が守護大名の支配の基本単位とされ続けたことに変化はない。戦国時代になると,その争乱は〈国郡境目相論(こくぐんさかいめそうろん)〉を基本軸に展開する。戦国大名は領土協定(国分(くにわけ))などによって同盟関係を結びあったが,その場合の領土協定の単位となったのは一国,半国,郡といった行政単位であり,その境界線は国境や郡境などであった。戦国大名の領土争奪戦も国郡制の枠組みに規定されていたのである。

戦国を終結させた豊臣秀吉の天下統一は,戦国大名の交戦権を否定し,戦争の原因となっている領土紛争は,関白政権の裁判権によって平和的に解決されるべきものとする惣無事令によって推し進められた。こうして,関白政権という政治体制を選びとった豊臣秀吉にとっては,古代以来の国郡制は不可欠の地方行政単位であった。1591年(天正19)には禁裏に納めるという名目で日本全国の御前帳(検地帳)と国絵図を徴収し,国郡制を地方支配の単位とする国家支配を確立させた。江戸幕府もまた国郡制を継承した。豊臣政権と同じく,幕府は国絵図と御前帳(郷帳)を慶長,正保,元禄,天保と何度も徴収して国家支配を行った。1615年(元和1)の《武家諸法度》に〈国主〉の規定があるように,近世大名は一面では国の統治を幕府からゆだねられた存在だった。大名の格式として〈国主〉〈准国主〉があるのも,こうした一面を示している。国役(くにやく)の賦課など,幕府の全国支配が,国を単位としていることを示す例は多い。

国境

平安初期以降,国が固定されたといっても,その国境は必ずしも明瞭ではなかった。《出雲国風土記》などによると古代の国境は山,坂,剗(せき)などで区切られていたが,それは主として点的な境界であって,国境線で示されるような線的な境界とはなっていない場合が多かった。線的国境である河川の場合も,その流路が変動したとき,新流路と旧流路の間の地がどちらの国に属するかをめぐって国境紛争となった。それよりももっと広大で長期的な国境問題を惹起し続けたのは,山間部での国境をめぐる紛争である。12世紀ごろの山地の国境はまだきわめてあいまいで,〈水分(みくまり)〉(分水嶺)や鷹のテリトリーさえその根拠とされる程度であり,奥深い山地の国境線などは存在しなかったといってよい。そのような山地にも平安初期以来,杣工や農民らによる開発が活発に進められた。その結果,12世紀ごろになると国境をめぐる紛争が各地で発生するようになった。例えば伊賀国ではほぼ同時期に隣国の近江・大和2国との間に境相論(さかいそうろん)が起こっている。国境相論も,基本的には両国の住民たちの生産・生活の諸活動が相互に入り組んで,ある程度の利害対立を惹起するに至ると発生する。それは,中世では荘園領主間ないし荘園領主と在地領主の間の裁判となり,和解の可能性も模索されるが,国境(国堺)の場合は,〈公家御沙汰〉すなわち聖断によるとされていた。つまり国境は,天皇の支配権に属するものとされていたのである。しかし国境相論の発生そのものが国境地域住民の利害対立の結果であるから,聖断といえども実効性をもちえたかどうかははなはだ疑わしい。事実,そのような相論が在地で繰り返し発生したらしく,その繰返しの中で徐々に国境線が確定されていった。国境の歴史にとって,豊臣政権にはじまる御前帳,国絵図の徴収は画期的なことであった。中世を通じて明確になってきた国郡の境目が,国絵図ないし郡絵図と呼ばれる地図上に明示されることになったからである。正保国絵図までは〈論所〉すなわち国境未確定地が残されていたが,それも元禄国絵図に至ってほとんど確定された。ここに,国の確定以来900年余の長い歴史を踏まえて,国境線が大縮尺の地図上に詳細な注記とともに表現されたわけである。

地域民衆と国

律令国家以来の国は国家支配のためのものであったが,そのような用法とは別に,中世社会では〈国〉という表現が民衆の地域的な世界を示す語として成熟していった。国人一揆(国一揆)や国質・所質・郷質と呼ばれる質取行為の成立,さらには有名な南山城4郡に成立した山城国一揆をはじめとする,いわゆる惣国一揆が畿内近国を中心に成立したのも,国が民衆の地域的な生活世界として自覚化される動向を前提としていると考えられる。〈百姓ノ持タル国ノヤウ〉とされた加賀国の例のように,一向一揆もまた同様の事態を示していよう。戦国大名の領土争奪戦や秀吉の国郡境目の裁定も,たんなる地方行政区画としての国の伝統だけを拠り所としているとは考えがたい。国ごとの独特な生活習慣などの発展,独自な生業・社会的分業の発達,あるいは地域的な文化伝統の成熟が中世に進行し,近世になるといっそうみごとな発達を遂げて,今日の県民性といわれるものの母体を形づくったとみられる。

近代の国

明治維新政府は,まず1868年(明治1)12月に陸奥国を磐城・岩代・陸前・陸中・陸奥国に,出羽国を羽前・羽後国に分け,翌年には蝦夷地を北海道に改め渡島・後志・石狩・天塩国など11国を創置した。これに琉球を加えて85国となった。71年7月の廃藩置県で藩が県にかえられ,11月には県が合併整理されたが(改置府県),県は統治機構の名であって支配のおよぶ範囲ではなく,したがって地方行政の対象地域としての国は残った。その後県の増減があったが,88年に3府43県に固定した。その数年前ころから公文書などで国名を書かないことになり,県の固定とともにしだいに国の存在が忘れられはじめた。しかし宮武外骨の《府藩県制史》によれば,国を廃止する告示は出されないので,国名が廃止されたことはないのである。なお,例えば郵便制度では1909年ころまでは国名が使われていたが,通信日付印形式の変更などをみると,翌年からほとんど使われなくなったようである。また地形図にも国界の記号が入っていた。すなわち《昭和30年地形図図式》で国界の記入をやめるまで,地形図には国界が記されていた。ただし20万分の1の地勢図では,歴史研究の必要などを配慮して現在も国界が残されている。

執筆者:黒田 日出男

〈コク〉

〈コク〉 〈くに(ぐに)〉「

〈くに(ぐに)〉「

なり」、邑部六下に「

なり」、邑部六下に「 〕に「小なるを

〕に「小なるを (かい)を収め、「匡當なり」とあって、筐(はこ)の当(そこ)をいう。

(かい)を収め、「匡當なり」とあって、筐(はこ)の当(そこ)をいう。 (かく)は〔玉

(かく)は〔玉 k、域(或)hiu

k、域(或)hiu

国・旧国・救国・去国・居国・拠国・挙国・虚国・距国・享国・強国・郷国・近国・君国・軍国・郡国・京国・啓国・経国・傾国・建国・古国・孤国・護国・公国・行国・皇国・興国・闔国・鎖国・西国・采国・済国・在国・山国・詩国・自国・弱国・主国・戎国・出国・殉国・小国・生国・相国・上国・乗国・神国・綏国・靖国・絶国・戦国・全国・祖国・宗国・属国・存国・他国・大国・暖国・治国・中国・忠国・肇国・鎮国・通国・帝国・敵国・天国・当国・東国・島国・内国・南国・入国・任国・覇国・廃国・売国・万国・蛮国・

国・旧国・救国・去国・居国・拠国・挙国・虚国・距国・享国・強国・郷国・近国・君国・軍国・郡国・京国・啓国・経国・傾国・建国・古国・孤国・護国・公国・行国・皇国・興国・闔国・鎖国・西国・采国・済国・在国・山国・詩国・自国・弱国・主国・戎国・出国・殉国・小国・生国・相国・上国・乗国・神国・綏国・靖国・絶国・戦国・全国・祖国・宗国・属国・存国・他国・大国・暖国・治国・中国・忠国・肇国・鎮国・通国・帝国・敵国・天国・当国・東国・島国・内国・南国・入国・任国・覇国・廃国・売国・万国・蛮国・ 国・貧国・富国・分国・弊国・辟国・母国・方国・邦国・奉国・報国・亡国・旁国・北国・本国・雄国・憂国・与国・楽国・立国・領国・隣国・列国・和国

国・貧国・富国・分国・弊国・辟国・母国・方国・邦国・奉国・報国・亡国・旁国・北国・本国・雄国・憂国・与国・楽国・立国・領国・隣国・列国・和国