精選版 日本国語大辞典 「一宮」の意味・読み・例文・類語

ひと‐みや【一宮】

- 〘 名詞 〙

- ① 一つの宮。また、同じ宮。

- [初出の実例]「万葉集に恋の人々〈白燕〉 一宮(ひトみや)に十二の臣下祝ひとめ〈氷花〉」(出典:俳諧・たれが家(1690)三)

- ② 宮全体。宮じゅう。

- [初出の実例]「あはれなる物語をしつつひと宮のうち、忍びて泣きあへり」(出典:源氏物語(1001‐14頃)須磨)

いちのみや【一宮】

- 愛知県北西部の地名。真清田(ますみだ)神社の門前町。江戸時代は綿花の市場町として発展。毛織物の生産と卸売りで知られる。大正一〇年(一九二一)市制。

日本歴史地名大系 「一宮」の解説

一宮

いちのみや

名西郡から

〔成立と領主〕

一宮は正式な手続を経て成立した庄園ではなく、阿波国の一宮社が集積した免田に起源をもつ社領がそのまま庄園制的支配関係のなかに組込まれた所領であったと考えられる。所領としての一宮の確実な初見は、建久二年(一一九一)一〇月の長講堂領目録(島田文書)で、年中課役を注進した多数の長講堂領のなかの一つに「阿波一宮」とみえる。所領一宮が成立するためには一宮社の成立が前提となるが、この一宮社についてはすでに久安二年(一一四六)七月一一日の河人成俊等問注申詞記(愚昧記仁安二年冬巻裏文書)に「一宮司河人成高」とみえていることから、遅くとも同年までには成立しており、その起源は院政期にさかのぼる。建久三年三月日の後白河院庁下文案(大徳寺文書)に一宮は「院御領」とあり、従二位高階栄子が領有した家領の一つとしてみえる。このことは後白河上皇が寵妃高階栄子に領家職を与えたものか、あるいは阿波国司などが上皇に機縁を求めてその寵妃に当地を寄進したかのいずれかであったことを示している。高階栄子は上皇の晩年に際して、自らの家領の保全を目的として前掲下文を得たものと考えられる。以上のことから、一宮は遅くとも後白河上皇の治世に本家後白河上皇、領家高階栄子の領有体制で成立したと推定される。なおこの一宮社は院政期頃に全国的に成立したとされる国一宮社であったと考えられる。従来阿波国一宮社は現鳴門市

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「一宮」の意味・わかりやすい解説

一宮[市] (いちのみや)

愛知県の北西部の市。2005年4月旧一宮市が尾西(びさい)市,木曾川(きそがわ)町を編入して成立した。人口37万8566(2010)。

一宮

一宮市の中東部の旧市。濃尾平野の中央部に位置する。1921年市制。その後55年に萩原町など10町村を編入して現在に至る。人口27万3711(2000)。市名は尾張国の一宮である真清田(ますみだ)神社の門前町として発達したことに由来する。近世に周辺農村の綿作,綿布生産と門前の市とが結びついて織物の町の基盤ができ上がった。明治末期以降綿織物業に代わって毛織物産業が台頭し,旧尾西市とともに日本の毛織物産業の中心地となった。さらに名神高速道路一宮インターチェンジ開通(1964)にともなって縫製工業団地,繊維卸商団地などの大規模商業団地が造成され,この地方の産業活動は飛躍的に発展した。織物感謝祭としての一宮七夕祭は仙台,平塚と並んで日本三大七夕祭の一つに数えられている。近年,都市化が急速に進み,また農業部門でも大規模な養鶏に加えて,ナスのハウス栽培など都市近郊型農業が盛んである。東海道本線,名鉄本線が南北に並走し,名神高速道路から東海北陸自動車道が分岐する。

執筆者:溝口 常俊

歴史

真清田神社の門前町として発展したが,古くは真清田荘に属し,戦国時代には一宮城に関氏が拠って周辺を支配した。江戸時代には尾張藩領となって神領と蔵入地に分かれた。岐阜街道の開設にともなって宿駅として発展し,また,周辺で青物の栽培や,綿作が普及すると,1727年(享保12)には3・8の六斎市が開かれ,各地から商人たちが集まってにぎわいをみせた。また,織物の技術を導入して桟留縞,結城縞が盛んに生産されるようになった。

執筆者:吉永 昭

木曾川

一宮市北西端の旧町。旧葉栗郡所属。人口3万1059(2000)。木曾川を隔てて岐阜県に接する。中央を東海道本線,名鉄本線,北東端を国道22号線,南西端を名鉄尾西線が通る。旧一宮市との境に東海北陸自動車道の一宮木會川インターチェンジがある。中心の黒田は古くは岐阜街道の宿駅で,1388年(元中5・嘉慶2)に土岐詮直と島田満貞が戦った黒田合戦の主戦場となった。織物業が盛んで,旧一宮市,旧尾西市とともに尾西毛織物業地帯の一翼をになう。町内には繊維関係の事業所が124あり,年間504億円の生産額を上げ,工業生産総額の82%を占める(1994)。

執筆者:萩原 毅

尾西

一宮市南西端の旧市。1955年市制。人口5万7956(2000)。尾西織物工業の中心地として知られる。江戸時代,起(おこし)は美濃路の宿場で,木曾川には美濃側への渡船場が設けられていた。自然堤防が卓越する地域のため古くから野菜をつくり,名古屋へ供給してきたが,特にワタ作は盛んで,江戸時代後期に織物業が発達した。明治期に入り,絹綿交織の織物の全盛期をむかえたが,明治30年代ごろから毛織物業に転じ,以後,隣接する旧一宮市とともに日本を代表する毛織物産地へと成長した。現在,市の工業生産の36%(1995)を毛織物関係が占めるが,プラスチック工業も26%と伸びている。市内には宿場の本陣跡,問屋場跡,渡船場跡や富田一里塚(史)が残る。名鉄尾西線が通じ,東海北陸自動車道のインターチェンジがある。

執筆者:溝口 常俊

一宮 (いちのみや)

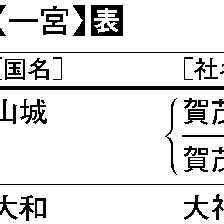

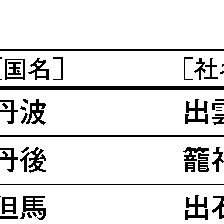

古代末期より中世初頭にかけてつけられたことに始まる社格の一種。《今昔物語集》に周防国の一宮玉祖大明神の名のみえるのが文献上の初見とされ,鳥取県の倭文(しどり)神社境内より出土の康和5年(1103)銘の経筒にも一宮の語がみられるが,およそそのころよりの呼称とみられる。それは,神祇官や国司が公式に定めつけたものではなく,民間でつけられたもので,それも諸国同時でなく,1165年(永万1)の〈神祇官諸社年貢注文〉よりも察せられるように,古代末期より中世初頭にかけ,逐次国ごとにつけられ,全国に及んだものとみられる。その一宮選定理由,また基準について,江戸時代より諸説があり,神祇官より諸国神社へ移送布告する際,便宜的に国ごとに1社を定めておき,その社より国内各社へ伝達させたなごりとする説,また国司が任国へ着任ののち,その奉斎すべき社を参拝した順序よりつけられたとする説,さらに古代末期の国衙(こくが)在庁層が,神社をその支配体制下に組み入れる過程でつけたとする説などがあるが,定説はない。しかし,諸国において,由緒正しい古社で,国内で一番の崇敬をあつめ,経済的基盤も大きかった社を一宮と称したようである。また,それより,二宮,三宮と順次称することも生じた。そして,時代の下るとともに一宮に交替のあった国もあり,のち国内でなく郡内の一宮,二宮などの称も生じ,近世に入って,甲斐,肥前のごとく一宮争いが生じた国もある。(表参照)

→総社

執筆者:鎌田 純一

一宮[町] (いちのみや)

千葉県中南部,長生郡の町。人口1万2034(2010)。九十九里浜南端に位置し,町域の西部に房総丘陵の末端がかかる。中心集落の一宮は丘陵と平地の境界にあり,上総国一宮玉前(たまさき)神社の鳥居前町として発展,近世には海産物と農産物が交易される市場町としてにぎわい,5・10の六斎市が開かれていた。また一宮藩の陣屋もおかれた。現在も周辺の小商業中心である。トマト,キュウリの施設園芸が行われる。梨の生産も盛ん。海岸は海水浴場としてばかりでなく,避寒・避暑地として古くから知られ,別荘も多い。近年は外房線の便がよくなり,通勤住宅地化が進んでいる。東浪見(とらみ)はかつてイワシ漁で栄え,《東浪見甚句》にもうたわれたが,現在は園芸農業に変化している。毎年9月13日に行われる玉前神社の十二社祭は裸祭の名で知られる。

執筆者:千葉 立也

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「一宮」の意味・わかりやすい解説

一宮(市)

いちのみや

愛知県北西部にある毛織物工業都市。1921年(大正10)市制施行。1940年(昭和15)葉栗(はぐり)、西成(にしなり)の2村を編入、1955年浅井、奥、今伊勢(いまいせ)(一部)、大和(やまと)、萩原(はぎわら)の5町と北方(きたがた)、千秋(ちあき)、丹陽(たんよう)の3村を編入。2002年(平成14)特例市に指定される。2005年尾西市(びさいし)、木曽川町(きそがわちょう)を編入、2021年(令和3)中核市に移行。木曽川に臨む平坦(へいたん)な地形で、交通はJR東海道本線が通じ、名古屋鉄道本線と尾西線の分岐点。国道22号、155号が走り、名神高速道路の一宮インターチェンジがあり、一宮ジャンクションで東海北陸自動車道と接続している。尾張(おわり)国の一宮、真清田神社(ますみだじんじゃ)の門前町として、三・八(さんぱち)の市も立った。藩政時代は綿織物、明治末期からは毛織物工業へ転換し、津島市、尾西市(現、一宮市)とともに尾西毛織工業地帯を形成し、一宮市はその中核都市となった。生産工場も多いが、卸売商(問屋)の集積度も高く、生産と流通の一大基地となっている。また、二次加工の縫製団地が浅井地区に、繊維問屋団地が駅周辺と一宮インター周辺に、小売業の中心商店街が本町通にある。毎年、ジャパンテキスタイルコンテストを開催、織物産業の振興をはかっている。真清田神社の桃花祭(とうかさい)と、一宮七夕(たなばた)まつりは著名。禅林寺の木造薬師如来坐像(ざぞう)や、妙興寺の勅使門など国指定重要文化財も多く、木曽川堤の桜は国指定名勝および天然記念物となっている。市内には浅井古墳群、合口甕棺(あわせぐちかめかん)を出土した馬見塚遺跡(まみづかいせき)など遺跡が多く、それらの出土品が一宮市博物館に展示されている。面積113.82平方キロメートル、人口38万0073(2020)。

[伊藤郷平]

『『一宮市史』(1953・一宮市)』▽『『新編一宮市史』23冊(1963~1988・一宮市)』

一宮(山梨県)

いちのみや

山梨県中央部、東八代郡(ひがしやつしろぐん)にあった旧町名(一宮町(ちょう))。現在は笛吹(ふえふき)市の北東部を占める一地区。1954年(昭和29)一宮、浅間、相興(あいおき)の3村が合併して町制施行。2004年(平成16)春日居(かすがい)町、石和(いさわ)町、御坂(みさか)町、八代(やつしろ)町、境川(さかいがわ)村と合併、市制を施行して笛吹市となる。旧町域は、甲府盆地の南東部に位置し、笛吹川の支流、金(かね)川、日(ひ)川などのつくった複合扇状地上に広がる。国道20号、137号、411号が通じ、中央自動車道の一宮御坂インターチェンジがある。第二次世界大戦前は養蚕経営を主体としていたが、戦後になって戦前わずかであったモモの栽培が盛んとなり、急速に発展した。1960年には東京市場でのモモの占有率が70%となり、全国一のモモの産地となった。その後、ブドウの栽培も盛んとなり、とくに東方の甲州(こうしゅう)市勝沼(かつぬま)町地区に隣接する相興地区ではブドウが卓越している。史跡も多く、甲斐国分寺跡(かいこくぶんじあと)、甲斐国分尼寺跡(ともに国指定史跡)をはじめ、甲斐国一宮の浅間神社(あさまじんじゃ)があり、4月の川除(かわよけ)祭(御幸祭(おみゆきまつり))は有名。また、縄文前期から中期の遺跡にも富んでいる。千米寺(せんべいじ)地区の釈迦堂遺跡群(しゃかどういせきぐん)(一部は甲州市にかかる)は有名で、出土品を展示する釈迦堂遺跡博物館もある。国の重要文化財として、浅間神社摂社山宮神社本殿(やまみやじんじゃほんでん)、慈眼寺本堂(じげんじほんどう)、紺紙金泥般若心経(こんしきんでいはんにゃしんぎょう)(浅間神社蔵)、釈迦堂遺跡群から出土した1116個体の土偶(どぐう)(縄文時代、国指定重要文化財)がある。

[横田忠夫]

『『一宮町誌』(1967・一宮町)』

一宮(愛知県)

いちのみや

愛知県南東部、宝飯郡(ほいぐん)にあった旧町名(一宮町(ちょう))。現在は豊川(とよかわ)市の北東部を占める一地区。旧一宮町は1961年(昭和36)町制施行。2006年(平成18)豊川市に編入。JR飯田線(いいだせん)、国道151号が通じ、東名高速道路豊川インターチェンジにも近い。三河国一宮の砥鹿神社(とがじんじゃ)がある。大宝(たいほう)年間(701~704)に本宮(ほんぐう)山の頂上にあったのを移し、現在山頂には奥宮が祀(まつ)られている。例祭日は5月3~4日で流鏑馬(やぶさめ)の行事や、神輿(みこし)が出て参詣(さんけい)者でにぎわう。2月7日夜には火災疫病除けの火舞祭が行われる。歴史民俗資料館には古墳の出土品、民俗資料を展示。第二次世界大戦前は米作と養蚕、現在は果実と野菜および鶏卵の産地。豊川用水も通じている。工業は自動車関連企業が大部分を占めている。

[伊藤郷平]

『『一宮町誌』全3巻(1969~1976・一宮町)』

一宮(兵庫県淡路島)

いちのみや

兵庫県淡路(あわじ)島西部、津名郡(つな)にあった旧町名(一宮町(ちょう))。現在は淡路市の南西部を占める一地区。旧一宮町は1955年(昭和30)郡家(ぐんげ)町、尾崎村、多賀村、江井町が合併して成立。1956年山田村を編入。町名は多賀にある淡路国一宮の「伊弉諾(いざなぎ)神宮」に由来する。2005年(平成17)淡路、津名、東浦(ひがしうら)、北淡(ほくだん)の4町と合併、市制施行して淡路市となる。この地の歴史は古く、縄文期からの遺跡があり、『延喜式』に載る「淡路伊佐奈伎(いさなぎ)神社」は伊弉諾神社に比定される。中心集落の郡家は、古代津名郡の郡司の居住した土地で、ノリ養殖の中心地となっている。江井地区は全国一の生産を誇る線香の産地で、海岸一帯は海水浴場として知られ、民宿が多い。背後の丘陵地では、ウメ、温州(うんしゅう)ミカン、ナツミカンの生産が盛んで、肉牛の飼育も町の重要産業に発展した。神戸淡路鳴門自動車道(こうべあわじなるとじどうしゃどう)の津名一宮インターチェンジがある。多賀地区に県立淡路香りの公園がある。

[吉田茂樹]

一宮(神社社格)

いちのみや

古代末期に定められた神社社格の一つ。その選定時期、選定理由などについてはまだ明らかでないが、12世紀前半に成った『今昔(こんじゃく)物語』に周防(すおう)国(山口県)一宮玉祖大明神(たまのおやだいみょうじん)とみえるのが文献上の初見で、康和(こうわ)5年(1103)の伯耆(ほうき)国(鳥取県)倭文(しどり)神社境内より出土の経筒にも一宮の字があり、およそそのころから称されたものとみられる。それも神祇官(じんぎかん)、国司などによって公式に定められたものでなく、民間で唱えられ始めたものとみられている。その選定理由については近世以来諸説がある。諸国でもっとも位階の高い神社とも、また神祇官より諸国神社に伝達する際、便宜上、国ごとに一社を定めておき、そこを通じて布達させたその社の名残(なごり)ともいう。あるいは国司着任の際いちばん初めに参拝した社のこと、あるいは国内でいちばん社領の寄せられていた社のことなどともいう。しかし、いずれも従いがたく、結局その国でもっとも由緒正しく、多くの信仰を集め、経済的基盤も優れていた社ということができよう。また、それも同時に全国的に生じたのではなく、古代末期から中世初頭にかけて逐次国ごとに称されたものとみられ、さらにそのころ二宮、三宮の呼称も生じた。のちに、国ごとでなく、郡内の、また、国内一地方の一宮、二宮以下を定めた例もあり、諸国の一宮も、時代の推移とともに変遷交替している場合もある。なかには伊勢(いせ)国(三重県)、甲斐(かい)国(山梨県)、肥前(ひぜん)国(佐賀県、長崎県)などのように、近世以来一宮争いをしている国もある。

[鎌田純一]

一宮(兵庫県宍粟郡)

いちのみや

兵庫県西部、宍粟郡(しそうぐん)にあった旧町名(一宮町(ちょう))。現在は宍粟市の北東部を占める一地区。旧一宮町は1956年(昭和31)神戸(かんべ)、染河内(そめごうち)、下三方(しもみかた)の3村が合併して町制施行、一宮町が誕生した。同年さらに三方、繁盛(はんぜ)両村と合併。町名は神戸に鎮座する播磨(はりま)国一宮伊和神社(いわじんじゃ)にちなむ。2005年(平成17)千種(ちくさ)、波賀(はが)、山崎(やまさき)の3町と合併、市制施行して宍粟市となる。国道29号(因幡(いなば)街道)、429号が通じる。旧町域の90%以上が山林で、江戸時代に天領で保護されたこともあって、林業が中心。和牛飼育と手延べそうめん製造も盛ん。1976年下三方地区は集中豪雨のため大地すべりの被害を受けた。御形(みかた)神社の本殿は国の重要文化財。山上古墳としては大規模な伊和寺山の古墳がある。

[大槻 守]

『『一宮町史』(1985・一宮町)』

一宮(町)

いちのみや

千葉県中東部、長生郡(ちょうせいぐん)にある町。九十九里浜の最南端に位置し、1890年(明治23)町制施行。1953年(昭和28)東浪見(とらみ)村と合併。町名は上総(かずさ)国一宮(いちのみや)の玉前神社(たまさきじんじゃ)に由来する。町中央部の台地の麓(ふもと)をJR外房(そとぼう)線と国道128号が走り、九十九里有料道路もある。一宮荘(しょう)の地で玉前神社の門前町として発達し、江戸中期に加納氏(かのううじ)1万3000石の城下町が形成された。1897年房総鉄道(現、外房線)が開通して、一宮海岸は避暑避寒の地として多くの別荘が建ち、「東の大磯(おおいそ)」とよばれた。現在も波は荒いが、海水浴場があり、サーフィンや釣りにもよい。九十九里平野ではとくにトマト、キュウリの施設園芸や、ナシの生産が盛んである。玉前神社の神楽(かぐら)や東浪見甚句(じんく)は県の無形民俗文化財であり、玉前神社の裸(はだか)祭も有名。洞庭湖(どうていこ)はハイキング、釣りによい。面積22.99平方キロメートル、人口1万1897(2020)。

[山村順次]

『『一宮町史』(1964・一宮町)』

一宮(岡山市)

いちのみや

岡山市北区南西部の一地区。旧一宮町。吉備中山(きびのなかやま)の東側にあり、備前(びぜん)一宮の吉備津彦神社の門前町として発達した。水田は条里遺構が明瞭(めいりょう)。辛川(からかわ)市場は中世の唐皮(からかわ)宿。国道180号に沿い、JR吉備線備前一宮駅がある。岡山市の郊外として宅地化が著しい。

[由比浜省吾]

百科事典マイペディア 「一宮」の意味・わかりやすい解説

一宮【いちのみや】

→関連項目粟鹿神社|伊雑宮|河上神社|事任神社|籠神社|神社|都波岐神社|宮津[市]|由良比女神社

一宮[町]【いちのみや】

一宮[市]【いちのみや】

→関連項目ツインアーチ138

一宮[町]【いちのみや】

一宮[町]【いちのみや】

一宮[町]【いちのみや】

一宮[町]【いちのみや】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一宮」の意味・わかりやすい解説

一宮

いちのみや

一宮

いちのみや

一宮

いちのみや

一宮

いちのみや

一宮

いちのみや

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「一宮」の解説

一宮

いちのみや

平安中期~中世に国ごとに設定された社格の一種。国内第1の社。「今昔物語集」に周防国の一宮玉祖(たまおや)大明神とあるのが文献上の初見。一宮以下二宮・三宮の順位も生じた。存在形態は各国の歴史的条件や地域的特性により多様で,国衙近くにあって国衙在庁と深い関係をもつもの,国衙とは離れているものの古代以来の由緒をもつ国内の有力社などがある。時代の変遷とともに,一宮の交替や一宮争いなどもおこった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「一宮」の解説

一宮

いちのみや

起源は明らかではないが,国司が任国に着任すると最初に拝した大社とか,神位・信仰・勢力の最もあったものをいうなどの諸説がある。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

防府市歴史用語集 「一宮」の解説

一宮

世界大百科事典(旧版)内の一宮の言及

【プノンペン】より

…カンボジアの首都。人口92万(1994)。メコン河口から約300km遡航した自然堤防上の河岸に開けた都市で,港は2500トンまでの船が横づけできる。プノンペンとはカンボジア語で〈ペンの丘〉を意味する。《王朝年代記》によれば,洪水のときに上流から仏像4体が流れつき,敬虔なペンという名の夫人がこの仏像を小さな丘の東斜面に安置したという。これが〈ペン夫人の丘の寺院〉説話で,プノンペン発祥伝説のもととなった。…

【神道】より

…式内社に対しては,神祇官から奉幣することが定められていたが,平安時代のはじめに,遠隔地の神社には国司が代わって奉幣を行うようになったので,国司奉幣の神社は,神祇官奉幣の神社を官幣社と呼ぶのに対して,国幣社というようになった。 国司は任国に着くと,まず国内の主要な神社に参詣し,その後政務を執るように定められているが,その参拝の順序が固定して一宮(いちのみや),二宮,三宮の呼称がおこり,それが国内の神社の序列をあらわすことになった。さらに平安時代の末になると,国内の数々の神社を一社に統合して奉幣を簡略にすることもはじまり,そうした神社を総社(そうじや)と呼んだ。…

※「一宮」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...