翻訳|archaeology

精選版 日本国語大辞典 「考古学」の意味・読み・例文・類語

こうこ‐がくカウコ‥【考古学】

- 〘 名詞 〙 遺物、遺跡など物質的史料を主として過去を研究し、当時の文化、生活様式、歴史などを明らかにする科学。明治一〇年(一八七七)モースが大森貝塚を知り、その調査を行なったのが日本における考古学の出発。古物学。

- [初出の実例]「考古学の世に明らかならざるや久し」(出典:朝野新聞‐明治一〇年(1877)一二月一六日)

改訂新版 世界大百科事典 「考古学」の意味・わかりやすい解説

考古学 (こうこがく)

archaeology

物質資料を用いて人類の過去を研究する学問。明治初期から英語アーケオロジーの訳語として用いられ,当初は〈古物学〉という訳語と併存したが,まもなく〈考古学〉に統一された。アーケオロジーは古代学,古伝承を意味する古代ギリシア語アルカイオロギアarchaiologiaに由来することばである。

考古学が利用する資料は,人間の活動にかかわるすべての物的証拠である。土器,石器,家,墓のように人間が積極的に製作構築したものの痕跡はもちろん,運搬したが利用しなかった原材,製作途上で放棄された未成品,失敗品,さらに,石器製作の際に生じる石屑,食べ残しの魚骨,獣骨,木の実の殻,人畜の排泄物のような生活残滓,足跡のような無意識に残された痕跡にいたるまでが資料になる。資料の検出法も進んでいて,現在の考古学者は土中に掘りこんだ穴が埋まった跡,木製品が土中で腐ったために生じた空洞,さらに,その空洞に土が流入した跡なども的確に検出できる。人間が活動した環境,人間自身の遺体も重要な資料である。自然環境は人間の行動を制約するが,同時に狩猟や開墾など人間の活動によって影響される。人間の身体は本来,自然物であるが,栄養や労働など人間自身の文化によって影響を受ける。このような自然と人間の交互作用を明らかにするため,土壌,花粉,種子,自然死した動物の遺体,人間の遺体等も検査の対象となる。ただし,これらの資料については考古学者が独力では処理できないので,自然科学者との共同研究が行われる。物質資料以外にも人類の過去を研究する資料としては,文字で記された文献資料,風俗習慣・伝説などの無形の民俗資料があり,それぞれ狭義の歴史学(文献史学),民俗学の資料となっている。しかし,文献資料は当然のことながら文字発明以後のものしかあり得ない。民俗資料はその起源が古くても,伝承されている間に変形しており,それによる過去の復原には限界がある。これらの資料にくらべると,石器のように腐朽しない材料で作られた物は,条件さえよければ何百万年も形を保ち得るので,考古学者は人類史のあらゆる段階にわたって同時代資料を入手できる可能性をもっている。人類の出現は300万年前と推定されているが,現在知られている最古の文字は5000年前にしかさかのぼらず,その発達の前段階を考慮しても,文字の発明が6000年前にさかのぼることはないであろう。文字発明以前の時代にさかのぼって人類の活動を明らかにするには,考古学によらざるをえないのである。しかし,考古学の役割は文献のまったくない先史時代(先文字時代)の研究に尽きるのではない。文献がわずかながら残っている原史時代(原文字時代),文献が豊富に残っている歴史時代(文字時代)においても,すべての生活分野について詳しい文献があるわけではなく,また,文献にはしばしば筆者による意識的・無意識的な事実の歪曲が見られるので,新しい時代についても文献の欠陥を補うために考古学的研究が必要である。考古学は古い時代のみを研究する学問と考えられがちであるが,その取り扱う時代範囲にはなんらの制限もない。実際に北海道では明治期の開拓使関係の遺跡のような新しい遺跡の発掘も行われている。

考古学の属する上位の学問区分については,歴史学とする立場と人類学とする立場とがある。概して旧世界の諸国では,考古学は広義の歴史学に包摂されると考えられているが,国ごとに考え方に微妙な違いがある。日本は考古学を歴史学の一部門とみなす考えが最も徹底した国である。これは,日本の場合,先史時代から現代まで連続した歴史の筋道をたどりやすいからである。ヨーロッパでは,先史時代を総合的に研究する〈先史学〉の,歴史学に対する相対的な独立性が強い。アメリカでは考古学を人類学の一部門とする考えが支配的である。これは,アメリカの考古学が事実上,先コロンブス時代の考古学であって,現在のアメリカ住民の歴史とのつながりが希薄であり,アメリカの考古学は現生のアメリカ・インディアンやエスキモーの文化を研究する文化人類学(民族学)と密接な関係の下に発展したという事情によるのである。

形成史

考古学はヨーロッパに始まり,世界にひろまった。古物を収集したり記録したりすることは洋の東西を問わず古くから行われていたが,初めて本格的な考古学的方法を実践したのはドイツ人のウィンケルマンである。彼は《古代美術史》(1764)において,文献の記述にとらわれず,作品自体の観察にもとづいてギリシア・ローマ美術の様式的発展を説いた。しかし,今日の考古学はウィンケルマンの研究から一直線に発展してきたのではない。彼の研究は今日でいう古典考古学に当たるのであって,それとは別個に他の分野の研究が始まっていた。その一つはオリエントの研究である。ナポレオンのエジプト遠征に随行した学者の調査(1798-1802)がエジプト研究の端緒となった。このときに発見されたロゼッタ・ストーンを手がかりに,1822年シャンポリオンが象形文字の解読に成功,一方,アッシリアの楔形文字もローリンソンらが解読に成功,19世紀の中ごろにはエジプト,メソポタミアの両方で大規模な調査が行われるようになり,言語学,歴史学,考古学が密接に結びついたエジプト学,アッシリア学の基礎が置かれた。考古学のもう一つの萌芽はヨーロッパ先史時代の研究である。1820年ころ,C.J.トムセンはコペンハーゲンの国立博物館の収集品を,石器時代,青銅器時代,鉄器時代という三時期区分法によって分類展示し,混沌としていた先史遺物の理解に初めて一つの秩序を与えた。これ以後,先史考古学は自然科学から多くのヒントを得ながら自己の方法を形成してゆく。地層は下から上へ順次堆積してゆくという地質学の法則を知っていたフランスの税関吏ブーシェ・ド・ペルトJ.Boucher de Perthesは,ソンム河床で絶滅した哺乳類の骨と粗末な石器が同一の層から出ることに着目,人類の始原が非常に古い時代にさかのぼることを主張した。この説は最初,多くの反対を受けたが,1859年の学会でエバンズJ.Evansら権威者の承認を受けた。これにより石器時代を旧・新の二つに分ける端緒がひらけ,つづいて,旧石器時代の研究に従事したラルテ,モルティエにより,地層の違いを手がかりにして時期を分ける層位学的方法が確立された。一方,生物学的進化論に啓発された考古学者は,人為物の〈型式〉が生物の〈種〉の進化に似た変遷をたどることに気づき,形の比較によって型式変遷の順序を推定しようとする型式学的方法を案出した。この方法は1870年代から20世紀初頭までの間にモンテリウスらによって精緻な域にまで高められる。以上略述した古典考古学,オリエントの研究,先史考古学はそれぞれ別個に始まり,互いに無関係に発展してきたが,1870年から90年代にかけてシュリーマンが行ったトロイアの発掘を契機として,ギリシア・ローマの古典時代もその前段階として先史時代をもつこと,オリエントとヨーロッパの間に物品の交流があったことが明らかになるにつれ,当初分散的に始まった諸研究分野を統合して,地域や時代にかかわらない〈(一般)考古学〉の概念が成立した。20世紀の初頭は,19世紀に確立した考古学の方法を駆使して調査が拡大していった時期である。それらの調査によって充実したデータを駆使し,1925年以降V.G.チャイルドは,オリエントこそが周囲にさきがけて生産経済への転換をなしとげた文化の中心地であると説き,ヨーロッパ先史時代の歴史をオリエントに発する波状の文化伝播の過程とみなす壮大な総括を行った。チャイルドの枠組みは60年代まで生命を保っていたが,1946年にリビーが創始した放射性炭素による年代測定法(炭素14法)が普及するにつれて,チャイルド説の基礎をなしていた年代観が動揺し始め,それを契機として,文化中心地域からの伝播よりも,各地域での発展を重視すべきであるという批判が起こった。しかし,チャイルドの枠組みに代わる新しい枠組みはまだでき上がっていない。第2次世界大戦後の欧米の考古学に見られる新しい傾向は,環境の重視と,現生民族の生態をモデルとする資料解釈である。古環境の研究はヨーロッパでは古い伝統をもっているが,第2次世界大戦後,クラークJ.G.D.Clarkによってさらに前進させられた。民族誌モデルの活用はクラークも行っているが,むしろアメリカの人類学的考古学の伝統に根ざすものである。60年代の後半からアメリカのビンフォードL.R.Binfordらが提唱している〈新しい考古学(ニュー・アーケオロジーnew archaeology)〉も,この二つの伝統の上に,一般システム論や統計学の原理を導入したものである。

日本における科学的な考古学は,1877年,アメリカ人E.S.モースが大森貝塚の発掘を行ったときに始まるとされている。86年,坪井正五郎らは東京大学理学部を中心として東京人類学会を結成,95年,三宅米吉らが帝室博物館を中心として考古学会を結成,この二つの組織が明治期の日本考古学を推進した。当時は,石器時代と以後の時代の間に人種の交替があったと考えられており,日本の先住民族はアイヌか非アイヌかという問題をめぐって論争が交わされたが,資料操作の方法が未熟で問題の解決にいたらなかった。1910年代後半に,京都大学の浜田耕作がヨーロッパで確立された考古学の方法を紹介,実践し,日本考古学もようやく厳密な学としての体裁を整える。20年代後半から第2次世界大戦にいたる間は編年学の時期といわれる。山内清男(やまのうちすがお)は縄文土器の,小林行雄は弥生土器の,梅原末治は古墳の年代づけを推進した。弥生土器の存在は19世紀から知られていたが,弥生時代の性格が明らかとなり,縄文時代,弥生時代,古墳時代という現在使われている時代区分の原型ができ上がったのは,30年代のことである。梅原は20年代に邪馬台国論争に参加,その後,森本六爾は弥生時代を生業論の立場から説明,また,和島誠一は唯物史観の立場から日本考古学の総括を試みるなど,考古学を歴史学に高めようとする努力も見られたが,それを直接,日本国家成立史に連結することは当時の思想統制の下では困難であったので,歴史学の一部門としての日本考古学は十分に開花するにいたらなかった。第2次世界大戦後,日本の考古学はようやく皇国史観の抑圧から解放され,自由な活動を開始する。49年,岩宿遺跡の発掘によって縄文文化に先立つ先土器文化の存在が知られ,50年代後半からは宮殿官衙,窯跡を中心とする歴史時代遺跡の発掘が盛んとなり,取り扱う時代範囲は前後に著しく拡大され,調査される遺跡の種類も全生活分野に拡大された。70年代からは欧米の刺激を受けて,自然科学との共同研究も進んでいる。しかし,60年代に始まる開発の波は全国をおおい,研究者は破壊される遺跡の緊急調査に追われている。

中国では,銘文のある遺物を研究する金石学が宋代以来の古い伝統をもっており,清朝末期には甲骨文の研究によって,伝説の王朝とみなされていた殷王朝の実在を証明し,その都が河南省安陽にあったことを確認するという大きな成果をあげているが,純粋な考古学的研究は外国人学者によって開かれた。外人学者のなかでは,スウェーデン人J.G.アンダーソンの活躍が著しい。彼は1921年以降,新石器時代の仰韶文化の存在を明らかにし,また周口店洞窟を発見して,北京原人発見の端緒を開いた。中国人学者による調査研究が本格化するのは,国立中央研究院歴史語言研究所が設置されて以後のことである。同研究所は28年以降,安陽の発掘を継続的に実施,また山東省城子崖遺跡で竜山文化の存在を明らかにした。中国人学者による調査は,日中戦争によって中絶したが,新中国成立後復活し,全土にわたって活発な調査が行われている。

分科

考古学の取り扱う範囲は広大であり,一人の研究者がすべてに通じることは不可能であるので,おのずから空間的・時間的な部門分けが生じている。まず,ヨーロッパ考古学,中国考古学,日本考古学というような地域的な大区分があり,それぞれがまた,時代や文化によって細分されている。このほか,特定の課題や生活分野を取り扱う部門として,環境と人間のかかわり合いを研究する環境考古学,産業革命期を中心とした時代の産業技術を研究する産業考古学,キリスト教関係の建物や遺物を研究するキリスト教考古学,聖書の記述と遺跡・遺物の対比研究を行う聖書考古学,仏教考古学,美術考古学などが成立している。また,特定の方法・技術を駆使して研究を推進する部門として,航空写真の判読を行う航空考古学,潜水して水底の遺跡を調査する水中考古学,過去の技術を実験的に復原して仮説を検証したり,仮説構成のためのデータを得ようとする実験考古学などが成立している。

資料の収集

昔の考古学者は偶然の発見物に頼ることが多かったが,現在は研究者自身が綿密な踏査を行い,地表の不自然な凹凸や,散らばっている遺物を手がかりにして遺跡の分布を調べ,発掘を行う。遺跡の所在を科学的に探知する方法はまだ発明されていない。航空写真の判読による方法も,条件のよいところでのみ可能である。音波や磁気による探査も,すでに発見された遺跡のなかで,どの部分に遺構や金属の埋蔵があるかを探るのに役立つだけである。どの遺跡を発掘するかは研究課題によって決まるが,工事で遺跡が破壊される場合は,当面研究上の必要がなくても,将来の必要にそなえて,緊急に発掘を行う。現在の日本では,問題解決的な発掘よりも緊急調査の方が圧倒的に多い。発掘は物を掘り出すことだけが目的のように誤解されがちであるが,遺跡のなかで遺物や遺構がどのような位置関係を占めているかを知るために行うのである。土器片が竪穴住居の床面から出土したか,住居の廃絶後に流れこんだ土層から出土したか,というような微細な位置関係までが問題になる。これを確認しておかないと,住居の年代づけに誤りが生じたり,異なった時期の遺物を同時期のものと誤認することになる。かすかな痕跡をも見のがさないため,また,位置関係を的確に判読するため,掘り下げは慎重に進められ,発掘の結果は実測図や写真等によって詳細に記録される。出土品は破片にいたるまで,すべて持ち帰って,復原や詳しい観察を行うのが原則である。石器製作の際に生じた石片を接合して,石器の製作過程を復原しようとするような研究は,すべての出土品を持ち帰らないと不可能である。石器についている使用痕は顕微鏡による観察が必要であり,また,出土品のなかには自然科学的な検査を要するものがある。そして,最終的にはこれら種々の作業の結果をまとめて,事実報告書が刊行される。過去の人間が残した活動の痕跡のうち,腐朽や破壊を免れて考古学者の手に渡るのはごくわずかであり,しかもその数は土製品,石製品のような腐朽しない種類の資料に偏っている。したがって,資料の利用に当たっては,何が失われたかということを絶えず考えておく必要がある。特に金属製品は壊れても素材を再利用するので,捨てられることは少ない。弥生時代の後期に鉄器が普及したことは,鉄器の実物の出土よりも,石器が少なくなるという事実によって確認できるのである。

→遺跡 →遺物

年代づけ

考古学の資料は最初から年代の判明しているものが少ないので,研究はまず年代づけからはじめなければならない。〈およそ10万年前〉〈西暦810年〉というように暦で示した絶対年代(暦年代)がわかればよいが,〈勝坂式土器は加曾利E式土器より古い〉というように,時間的な前後関係のみを示した相対年代を知るだけで満足しなければならない場合の方が多い。相対年代の判定法には型式学的方法と層位学的方法とがある。前者から説明すると,同時代の同集団に属する人間が作った物は,多少の変異はあっても,似た形をしている。したがって,適当な基準を選びながら遺物や遺構の分類を重ねてゆくと,ついには同時代に同地域で作られた形を同じくする物の一群を他から区別することができる。この一群の物から抽象された特徴が〈型式〉である。型式は時代によって変遷するが,自動車やカメラの型の変遷をながめてもわかるように,新しい型式は古い型式を基礎として生み出されるので,形の比較によって型式の新古を判定することができる。ただし,型式学的方法では,壺と剣というような異種の物の間の年代関係を判定することは難しい。また,型式学的方法による結論は机上の解釈であるので,層位学的方法を併用して,相互に検証を行う必要がある。

層位学的方法では,地層が乱されていない限り,同一地点では下層が古く,上層が新しいという前提にもとづいて,遺物・遺構の新古を判定する。遠く離れた地点どうしでも,その間に火山灰のような連続した層があれば,その層を基準にして相対的な年代づけができる。しかし,土層にはあとから穴が掘りこまれることがあるし,また同じ層に含まれている物の間にも年代の幅がありうるので注意を要する。その点,短期間に埋めもどされたごみ捨て穴や,追葬のない墓には,同時に共存したことが確かな種々の物が含まれているので,年代づけのよい資料となる。層位学的方法によってある物の相対年代を確かめるということは,その物と同じ型式に属する他の物の年代をも同時に確かめたことになるわけである。

このように型式学的方法と層位学的方法を併用しながら,相対的な年代づけの体系が完成されるのであるが,残念ながら,純粋に考古学的な方法では絶対年代を決めることはできない。絶対年代の決定にはまず文献が利用される。その物自身に年紀が記されていれば最も簡単であるが,そうでなくても,文献の記載と対照することによって絶対年代を決めうる場合がある。その地域でまだ文字を使っていなくても,すでに文字を使っている地域と物品の交流があれば,その物品を手がかりに絶対年代を決めることができる。たとえば,日本の弥生時代の絶対年代を決めるには,中国から輸入された鏡や貨幣がよい手がかりになる。しかし,文献に頼っている限り,世界中でまったく文字の使われていない時代にまでさかのぼって絶対年代を決めることはできない。この壁を打開するために開発されたのが自然科学的年代決定法である。生物の体内に一定量含まれている放射性炭素が,年月の経過とともにどれだけ減っているかを測る炭素14法(カーボン・デーティング),ガラス質の物のなかに自然の核分裂で生じた傷跡が,年月の経過とともにどれだけ増えているかを数えるフィッショントラック法,樹木の年輪幅が年ごとに変化するという現象を応用した年輪年代法など,つぎつぎと新しい方法が開発されている。しかし,自然科学的年代測定法には必ず測定誤差がつきまとうので,法隆寺再建・非再建問題のような短い年代差が問題になる場合には応用できない。また,測定法の信頼性にも問題があるので,複数の年代測定法を併用し,相互検証を行う必要がある。炭素14法と年輪年代法を併用した研究によれば,紀元前500年より古くなると,炭素14法年代の方が新しくなりすぎる傾向が見られる。

解釈と説明

物質資料は文献と違って,それ自体は何も物語らない。にもかかわらず,考古学者が資料から意味のある情報を引き出してくるのは,彼らの頭のなかにある人間行動のモデルと資料とを対照しながら,類推を行っているからである。類推のもとになる知識のなかで最も主要なものは,研究者の生活経験である。考古学者がある石器を石斧であると判定するのは,その形が現在の斧に似ており,現在の斧と似た機能を果たし得ると考えるからである。しかし,考古学の資料には現在の生活経験のみでは解釈しきれないものが多いので,さらに,過去の文献の記載や,伝統的な生活を送っている現生民族の調査データが活用される。旧石器時代の遺跡から出る球形に加工された石は,それだけを見ている限り,用途は不可解であるが,南アメリカのインディオが使う狩猟具を参考にすると疑問は氷解する。インディオは似た形の石を皮でくるみ,紐をつけたものを,ぐるぐる回転しながら投げ,獣の足にからませて,獣を捕らえるのである。民族誌は,このように個々の物の使用法や技術の復原に役立つばかりでなく,過去の人間の生態について,文明人が抱いている誤った先入観を訂正するのにも役立つ。かつて,先史時代人の生活は絶えず飢餓に直面した不安定なものと想像されていたが,現生の狩猟採集民族が意外にも環境に適応した安定的な生活を営んでいることがわかって以来,先史時代資料の見直しが行われている。しかし考古資料の解釈に文献や民族誌を利用する場合,任意に選んだ個々のデータを対比していたのでは,恣意的な結論に陥りやすい。それを避けるためには,それぞれの資料を体系的に整理し,体系全体として対比することが必要である。考古資料の解釈に必要な民族誌的データを体系的に収集するため,考古学者自身の眼で現生民族の物質文化を研究しようとする土俗考古学ethnoarchaeologyというものさえ提唱されている。過去の人間の活動のなかで,物質資料から最も復原しやすい分野は,土器や石器の作り方,食物の調理法など,物質を取り扱う個々の技術である。次いで復原しやすい分野は,与えられた環境のなかで年間の食糧をどう調達したか,外界と物資を交換したかというような経済構造である。経済構造の復原は,縄文農耕の存否について意見が分かれているように,個々の技術の復原ほど容易ではないが,ある集落から鹿の骨がまったく発見されないのに鹿角製の釣針が多数出土するのは,鹿角を他の地域から移入したからであろうというように,資料に密着しながら推理を進めてゆくことができる。それにくらべると,社会的な関係は物質資料に間接的にしか反映しないので,復原は難しい。しかし,たとえば,集落内の家の配置や,古墳群の分析によって,共同体のあり方,階級の形成状況に,かなりの程度まで迫ることができる。最も復原が難しいのは思想・宗教の分野である。縄文時代の土偶について,その製作技術を復原するのはやさしいが,土偶を生み出した精神の働きを知るのはむずかしい。民族誌を参考にして,かなり飛躍した解釈を行わざるをえない。

以上の諸分野にわたり,考古学は過去の生活の変遷のあとを復原するのであるが,最後に要求されるのは,なぜそのような変遷が生じたかという説明である。日本人はなぜ稲作を採用したかという問題に対し,単に稲作の技術が伝来したからというだけでは答えにならない。縄文時代晩期の社会のなかに,稲作を採用しなければならないどのような内的必然性があったかという説明が要求される。研究もこの段階にいたると,考古学者は単なる一部門の専門家ではなく,一般歴史家,一般人類学者として行動しているのである。

→発掘

執筆者:横山 浩一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「考古学」の意味・わかりやすい解説

考古学

こうこがく

「考古」という語は、中国では宋(そう)代から用いられているが、「考古学」という学問の名は、明治時代の中ごろ、英語のarchaeologyの訳語としてつくられ、中国の学界もまたこれに倣ったものである。

[角田文衛]

考古学の概念と本質

ヨーロッパ諸語の考古学を示す語は、古代ギリシア語のarkhaiologiaに由来するが、これは、「古代の」「最初の」を意味するarkhaiosと「学」を示すlogosとの結合した語である。プラトンをはじめとしてギリシアの著述家の作品に見受けられる限りでは、それは「古代についての物語」または「古代の歴史」の意味であった。

現在、アメリカの考古学者や社会人類学者を例外として、一般に採用されているのは、「考古学は、遺跡・遺物によって人間の過去を研究する学である」という定義である。これは、1899年イギリスのホガースD. G. Hogarth(1862―1927)が提案し、日本では浜田耕作が採用した定義であるが、現代ではこれに反対する風潮も強い。なぜならば、遺物・遺跡を資料にしようと、文献を用いようと、人間の過去を研究する学問は歴史学だけであって、考古学ではないからである。この定義の背景には、歴史学は文献に基づいて歴史を研究するといった19世紀的な考え方が伏在しているのである。

今日、研究の実情に即した定義を思索してみると、もっとも適切なのは、考古学を古代遺物学と規定することである。遺物学は、歴史学の一部門をなす史料学の一分科であって、遺物・遺跡を通じて歴史学の研究を補助する方法学である。考古学は、文献を資料とする文献学とともに史料学の双手をなしている。古代に関する遺物学が「考古学」の名で強く前面に押し出されているのは、200万年にもわたる古代には同時代的文献がまったくないか、あっても数量的に限られているからである。それだけに、歴史を研究するうえで古代の遺物・遺跡のもつ比重は大きい。中世考古学、産業考古学といった用語もみられるが、それらは正しくは中世遺物学、産業遺物学のことなのである。考古学すなわち古代遺物学は、史料学の一分科なのであるから、考古学と歴史学とは同一平面上で相対するものではない。歴史学は歴史を研究する本質学であり、考古学は古代の遺物・遺跡を調査・研究し、それによって得られた成果を歴史学に提供する方法学なのである。

[角田文衛]

考古学の歴史

遺物・遺跡を通じて古代を探究しようとする試みは、紀元前にさかのぼっている。すなわち、新バビロニア帝国のナブナイド王(前6世紀)は、バビロニアの歴史に関心が深く、シャマシュ神殿を発掘しアッカド時代の神殿跡を発見したのは、考古学的研究の嚆矢(こうし)とされる。またギリシアの歴史家トゥキディデス(前5世紀後半)は、その『歴史』のなかで、古墓から発見された武器やその埋葬様式のうえから、デロス島の先住民がカリア人であったことを証明しようと試みている。しかしこれらは考古学史上の狂い咲きであって、あとが続かなかった。一方、中国でも古銅器の研究は、『考古図』や『宣和博古図』にみられるとおり、11世紀末葉から12世紀にかけて盛んに行われたけれども、そのまま近代的な学術に成長することはなかった。

ヨーロッパでは古物に対する関心は16世紀後半からようやく高まってはいたが、考古学の名に値する研究は、ドイツのウィンケルマンを待たねばならなかった。ウィンケルマンは、作品自体に基づいてギリシア・ローマの古美術を研究したが、デンマークのトムセンは、遠古の歴史を石器時代、青銅器時代、鉄器時代に三分し、これによってあまたの遺物を整理し、文化の発展を跡づけ、先史研究の開祖となった。またフランスのブーシェ・ドゥ・ペルトBouch de Perthes(1788―1868)は、旧石器時代研究の道を開いた。しかしもっとも広範かつ旺盛(おうせい)に研究が進められていたのは、ギリシア・ローマの美術品を中心とした考古学であって、この種の研究に対してドイツのハイネCh. G. Heyne(1729―1812)は、考古学arkhaiologiaということばを復興・使用したのであった。

19世紀は、考古学にとって大発展の時期であって、ニネベ、バビロン、ペルガモン、プリエネ、オリンピアなどの大規模な遺跡が続々と発掘調査されたし、シュリーマンによるトロヤの城市の発見・発掘は、エーゲ海、ギリシア方面における前古典文化を究明する端緒をなし、いわゆる先史文化と古典文化が異質のものではなく、前者は段階的に後者に連結することも明らかとなり、先史研究は、先史考古学として考古学の領域に入ることも確認された。

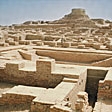

20世紀の前半には、二つの世界大戦があって、考古学の研究調査も阻害されたが、調査の手はエジプト、西南アジア、インド、中国、朝鮮半島や日本にも伸び、面目は一新された。ヨーロッパにおける洞窟(どうくつ)壁画の調査、ブルイユH. Breuil(1877―1961)による旧石器時代編年の研究、モンテリウスによる型式学的研究法の確立、ローベルトによる考古解釈学の理論化などは注目される。日本では、浜田耕作らの学者が中心となって研究調査を推進した。帝政ロシアにおける考古学的研究調査は、ウバーロフ夫妻を推進者として活発に進められていたが、十月革命以後はしばらく停滞を余儀なくされていた。

大規模な調査は依然として続行されたが、とくにエバンスによるクノッソス王宮址(し)、ヘルツフェルトE. Herzfeld(1879―1948)によるペルセポリス、マーシャルJ. H. Marshall(1876―1958)によるモヘンジョ・ダーロの発掘調査などは特筆される。古くから続けられているポンペイやヘルクラネウムの発掘も、マイウーリA. Maiuri(1886―1963)によって面目を一新した。第一次世界大戦後に独立または体制を改めた新興国(フィンランド、ハンガリー、チェコスロバキア、トルコなど)においても、研究調査は軌道に乗った。中国河南(かなん/ホーナン)省安陽(あんよう/アンヤン)市郊外にある殷墟(いんきょ)の発掘は、甲骨文字の発見などに重点が置かれすぎたため、予期されたほどの成果をあげなかったが、同じ河南省や甘粛(かんしゅく/カンスー)省でアンダーソンが彩陶を伴う遠古の諸文化を発見し、これを編年した功績も忘れがたい。それは、パセックJ. S. Passek(1903―1968)による南ロシアのトリポリエ文化の研究と相まって、古代ユーラシアの彩文陶器文化の問題に学界の関心をひいたのであった。

第二次世界大戦後から今日に至る40年間に考古学の研究調査は大躍進を遂げ、これに並行して重要な遺物・遺跡が次々と発見・調査された。なかでも特記されるのは、東アフリカにおける最古の旧石器諸文化の研究、メソポタミア、シリア方面における農耕・牧畜の起源の研究などである。旧ソ連は停滞性をかなぐり捨て、全土にわたって猛烈な調査を始めたし、古文物の宝庫である中国においても、重要な発見、調査は続々と行われている。どの国においても発掘調査の密度が濃くなったが、これまで調査が手薄であった諸地域――東アフリカはむろんのこと、グリーンランド、サハラ砂漠、カラクム砂漠、アルタイ山地、沿海州、タイ、ビルマ(現、ミャンマー)など――でも活発な研究調査がみられるに至った。これらによって古代世界の様相は、以前とは比べものにならぬほど判然としてきた。

これらに即応して調査法、保存法にも目覚ましい進展がみられた。とくに日本の考古学界は、精密な発掘法で知られている。航空写真、これを用いた地形測量、風船による俯瞰(ふかん)写真などは日常茶飯事となった。年代決定には、放射性炭素(14C)法をはじめとして物理学や化学の面から強力な援助を被ったし、X線写真による銘辞や文様の解明も、好成績をあげている。電波探知機による地下の状態の探査などは普通のこととなったが、最近ではファイバースコープによる地下空間の探究が注意をよんでいる。

そうした自然科学的諸方法の援助を得て、発掘調査や出土遺物の屋内での研究は著しい成果をもたらし、どの国においても、調査報告、遺物の集成や図録、文献目録、論集、雑誌の類が怒濤(どとう)のように氾濫(はんらん)し、いまや考古学者たちは、これら膨大な文献との応接に追われて困憊(こんぱい)しているし、他方では学問をするうえで木を見て森を見ない弊害も生じている。

アメリカの考古学者たちは、2群に分けられる。第一は、旧大陸各地(エジプト、イラク、シリア、イスラエル、ギリシア、イタリアなど)の考古学を専攻する人々であり、他は、主として先コロンブス時代の新大陸の住民を研究対象とするグループであって、後者は前者と区別するため、アメリカニスト考古学とよんでおくが、彼らは一般の考古学とアメリカニスト考古学を区別せず、後者をも単に「考古学」とよんでいる。

アメリカニスト考古学は、発展途上で一般考古学(旧大陸の考古学)の影響を被りはしたが、第一次大戦以後は民族学や社会人類学との連携を強め、独自の路線をたどるに至った。たとえば、北アメリカの大学教育では、(アメリカニスト)考古学は、自然人類学、文化人類学(民族学、社会人類学)とともに人類学科の1科目とされている。その任務は、新大陸における先コロンブス時代の住民――住民の歴史ではない――を遺物・遺跡を通じて研究するにある。つまりアメリカニスト考古学は、文化人類学の一部門であって、歴史学における史料学の一半をなす一般考古学とは似て非なるものである。こうした学問の存在を許容したとしても、なぜそれを考古学とよぶのかが疑問とされる。とくに1960年代以後はニュー・アーケオロジー(新アメリカニスト考古学)が提唱され、史料学の一部門としての一般考古学との乖離(かいり)は増幅された。根本的な立場の相違は、一が歴史学の史料学とみなすのに対して、他はこれを人類学の一部門と認めることにあるのである。

[角田文衛]

考古学の分科

考古学には、その研究分野の別によって、さまざまな分科が設けられている。かつては先史考古学、原史考古学、歴史考古学の3分科が流行したが、これにはいろいろと批判があり、欧米では最近あまり見受けられなくなっている。現在のヨーロッパ学界では、前古典考古学と古典考古学との二つに考古学を分ける傾向がある。また三時代法の区分に従って、石器時代学、青銅器時代学、鉄器時代学の3分科を提唱する学者もいる。

しかしもっとも一般的なのは、地域に基づく分科であって、日本考古学、スカンジナビア考古学、シベリア考古学などがそれである。ギリシア考古学は、今日のギリシア共和国ではなく、それよりもっと広い、古代のギリシア世界を領域として設定された分科である。また早くから美術考古学が提唱されているし、さらに仏教考古学、神道(しんとう)考古学、聖書考古学、キリスト教考古学のような宗教に基づく分科も存する。最近では、実験考古学や環境考古学といった分科も設定されている。

考古学の研究には、種々な学問との協力が不可欠であるし、一つのテーマに対する学際的研究の一端を考古学が担う場合もある。協力関係では、とくに地質学、岩石学、古人類学、古生物学、地理学、建築学、統計学、文献学などは、もっとも縁の深い学問である。最近では、年代決定や遺物・遺跡の保存、復原などに関連して、物理学、化学、金属学その他との連係が強くなっている。また古銭学、銘辞学(金石学)、象徴学、印章学、図像学などの研究分野は、考古学のそれと部分的に重複しており、それぞれが考古学と不可分の関係をもっている。

[角田文衛]

考古学の研究法

考古学の研究は、遺物・遺跡の調査から始まる。遺物には、伝世したもの(正倉院の宝物のような)、地上に散布しているものも存する。遺跡には、遺構として地上に露呈しているものもある(パルテノン、法隆寺五重塔、敦煌(とんこう/トゥンホワン)の千仏洞などのような)。しかし遺物・遺跡の多くは、埋蔵文化財として、地下まれには水中に遺存している。したがって調査は、野外で行われることが多い。野外における考古学的調査は、野外考古学、田野考古学(中国での名称)とよばれることがある。野外調査には、ある地域の諸遺跡を発見し、分布図をつくったり、遺跡のだいたいの性格を調べたりする踏査、遺構を清掃し実測する臨地調査、個々の遺跡を掘って調べる発掘などの別がある。

発掘の方法は、住居跡、集落跡、社寺の遺跡、窯跡、城塞(じょうさい)跡、墳墓、それらを複合した都市遺跡などによっていくらか相違するが、いずれの場合でも、順序を追ってすこしずつ掘り進め、絶えず実測や撮影を試み、遺物の出土位置や層の状態についての記録をとりながら実施する必要がある。土色、土質の変化には留意し、層序や、相重なる建物跡の切り込みなどを鋭く識別せねばならない。人間やウシなどの足跡、轍(わだち)の跡なども看過してはならない。発掘は、ある意味では遺跡の破壊につながり、一度掘った遺跡は二度と原状には復しない。そのため、発掘は努めて慎重に進める必要がある。近年、考古学の研究は著しく進歩し、それにつれて発掘技術もきわめて精巧となっているから、発掘担当者は、最新の発掘技術を駆使しながら注意深く、急がずに発掘を進めねばならない。なお、遺跡、とくに貝塚、住居跡、古墳内部などにあった土壌はそのまま捨てず、分析のため全部または一部分を保管するが、とくに肉眼では識別されずに混入している花粉や火山灰などには注意を要する。土壌はていねいに水洗いし、微細な遺物はもちろんのこと、植物の種子や魚類の小骨を採取する必要がある。発掘後の埋め戻しも、その遺跡の保存や将来における再調査をよく考慮し、慎重に実施せねばならない。

踏査や発掘で得られた遺物は、まず整理されねばならない。これを屋内作業といい、水洗い、清掃、接合、修理、復原、分類、取拓、実測、撮影、記述といった順序で作業が進められる。遺跡や遺物の実測図は、適当なスケールのもとにトレースされる。

ついで真の研究段階となるが、まず必要なのは、遺物・遺跡の年代の決定である。考古学上の年代には、相対年代と絶対年代との区別がある。BはAより新しく、Cより古いとする相対年代は、発掘の際に得られた層位的知見(層位学)と、各遺物のもつ形式の比較(形式学)を単独に行うか併用するかして得られる。絶対年代とは、年代的に定位され、動かない年代である。これは、放射性炭素(14C)、フッ素、磁気などによる物理化学的測定、年輪の検査(年輪年代法)、文献的証左などによって得られる。たとえば、小治田朝臣安万侶(おはりだのあそんやすまろ)の墓は、出土した銅板の墓誌によって神亀(じんき)6年(729)に営まれたことが理解される。こうした、さまざまな年代決定法を繰り返したのち、ある遺跡ないし遺物群の年代、またはある遺物の組合せの年代が知られる。また文献、火山灰その他から概定年代が知られる場合も少なくないのである。

年代決定の次は、遺物・遺跡の解釈である。考古解釈学は、ギリシアの陶画やローマの石棺の刻画などを対象として練磨されたものであって、遺物・遺跡に即しながら他のあらゆる知識――たとえば、歴史上の知見、神話学、民族学、図像学、または地理学や生物学などによる知識――を全幅的に活用して行うのである。すなわち、それは何であったか、どのようにして製作されたのか、何に使用されたのか、何のためにそうつくられたのか、何を意味しているか、何を表しているのか、製作者や流派の名は何か、といった数々の設問に対して、納得のゆくような説明を与えるのである。たとえば、ミロのビーナス像の製作者はだれか、欠損している両腕はいかなる動勢をとっていたのか、ギリシア神殿の円柱にみられるエンタシスは何のためなのか、高松塚古墳の壁画は何を表しているのか、蟹満(かにまん)寺の本尊の丈六の金銅仏は釈迦如来(しゃかにょらい)像か薬師如来像か、顕微鏡でとらえられたある石器の擦痕(さっこん)は何によってできたものか、などのように、無慮無数の設問があるわけであって、解釈学は論拠を明確にしながらそれらに答えていくのである。

考古学者は、この段階が済んだところで調査報告を作成し、また遺跡の復原と保存、遺物の保存の途を講ずる。遺跡の復原の好例は、ポンペイのアボンダンツァ街やクレタ島のミノス王の宮殿にみられる。遺物の保存に関しては、有機質(たとえば木製)の遺物や鉄製の遺物などがとくに配慮される。

考古学の研究過程の最後は総合である。ここでは、これまで得られたあらゆる知見を総合し、ある年代的範囲と地域を限って「文化」を設定し、その文化を担った人々の生活環境や各文化の内容をできるだけ詳しく究明し、また諸文化の推移、他との接触や関連、文献的に判明しているある民族ないし部族との関係が追究されるのである。

なお、研究調査が不十分な地域においては、いちおう明らかにされた文化系列を石器時代、青銅器時代、鉄器時代に三分し(三時代法)、とりあえず技術史時代区分を樹立することも必要であろう。

[角田文衛]

歴史学と考古学

考古学者は本質的に歴史学者である。同様に文献学者も同様に歴史学者である。歴史学者は、考古学者や文献学者から提供された研究成果を適宜に評価・採用し、歴史を叙述(再構成)するのである。その際、歴史学者は、二つの史料学の研究成果を機械的に継ぎ合わせてはならない。そこには高度の批判が要請される。また同一の事柄に関して、考古学の研究成果と文献学のそれとが矛盾するような場合には、両者をみだりに結合せぬことが肝要である。

[角田文衛]

現在の課題

考古学の研究調査によって、200万年に及ぶ人間の歴史は、しだいに判明しつつある。また世界各国において、発掘調査による驚嘆すべき古代の遺物・遺跡の発見は、日々の新聞紙上をにぎわしている。考古学者は、日々発掘調査に追いまくられる一方、膨大な発掘情報に眩惑(げんわく)され、学の末節にこだわり、方法論の研究をないがしろにする弊害に陥っている。そのため考古学の方法論に関するさまざまな難問題はいっこうに解決されず、新発見の数々にもかかわらず、それは古代史の適切な体系化を妨げている。考古学者は、新奇な遺跡・遺物の発見に雀躍(じゃくやく)してばかりおらず、冷静に方法論的思索に思いを巡らすことが要望されるのである。

[角田文衛]

『浜田耕作著『通論考古学』(1959・雄山閣出版)』▽『角田文衛著『古代学序説』増補版(1972・山川出版社)』▽『芹沢長介・大塚初重・森浩一編『考古学ゼミナール』(1976・山川出版社)』▽『角田文衛著『沈黙の世界史5 石と森の文化』(1971・新潮社)』▽『斎藤忠著『日本考古学史』(1974・吉川弘文館)』▽『ウィリー・サブロフ著、小谷凱宣訳『アメリカ考古学史』(1979・学生社)』▽『斎藤忠著『日本考古学史辞典』(1984・東京堂出版)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「考古学」の意味・わかりやすい解説

考古学

こうこがく

archaeology

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「考古学」の解説

考古学

こうこがく

考古学という用語は,明治10年代に英語のArchaeologyの訳語として使われ始めた。その原語はギリシア語のアルケオロギアであり,古代学あるいは古物学というほどの意味。現代の考古学は,過去の人類が残したさまざまな遺構・遺物の研究によって人類の生活を復元し,その歴史を再構成することを目的とする歴史科学の一分野。研究範囲は,先史時代や古代に限らず,中世・近世あるいは近現代までも対象とする。研究の対象となる遺構・遺物は発掘によって得られる。発掘の結果得られた新しい資料や情報にもとづき,多様な人類史を再構成する。発掘は,層序や遺構の先後関係,発見される遺構や遺物の共存関係を確かめて行われる。さらに発掘された遺物や遺構は,型式学(論)や民俗学・民族誌などの方法を援用して研究され,最近ではさまざまな分野の自然科学との共同研究も盛んである。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

最新 地学事典 「考古学」の解説

こうこがく

考古学

archaeology

物的痕跡,すなわち遺跡・遺物に基づいて人類が登場して以降,現代に至るまでの人類の歴史を解明する科学。日本では,江戸・明治時代も研究対象となっている。発掘調査によって資料を得るが,当時の生活環境を明らかにし,また人そのものの形質を知るために年代学・地質学・古生物学・人類学など自然科学の諸分野との連携も欠かせない。文献との比較検討も行う。狩猟民・農耕民や国家形成の問題などは,文化人類学などとの提携も必要な,総合性のきわめて高い学問である。

執筆者:春成 秀爾

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

百科事典マイペディア 「考古学」の意味・わかりやすい解説

考古学【こうこがく】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「考古学」の解説

考古学(こうこがく)

archaeology

遺物により人間の歴史を研究する学問。考古学は文献学とならび歴史学の研究法の一つで,対象は人類の過去にあり,その研究方法からして,自然科学的性格ならびに文化科学的性格を帯びる。多数の遺物を比較観察し,これを型式という概念から整理研究し(型式学的研究方法),発掘された遺物を地層とあわせ多くの事柄を読みとらなくてはならない(層位学的研究方法)。さらに過去の文化の復元のためには,東西の歴史,事物の検討が必要である(民族学的研究方法)。考古学は先史考古学と歴史考古学とに分かれ,地域ごとに細分化されている。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「考古学」の解説

考古学

こうこがく

archaeologyの訳語で,「古物の学問」という意味のギリシア語archaiologiaに由来する。文献史学・民俗学と並んで広義の歴史学の一分野。一般に文献や記録の少ない原始・古代が対象とされるが,必ずしも時代の新古は問わない。歴史時代でも考古学によって史実の確実性と具体性が得られる。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

防府市歴史用語集 「考古学」の解説

考古学

世界大百科事典(旧版)内の考古学の言及

【森本六爾】より

…考古学者。奈良県の生れ。…

【遺跡】より

…地上または地下にとどめられている過去の人間活動の痕跡が,考古学研究の史料や文化財保護の対象となった場合,それらは遺跡とよばれる。類似した人間活動による痕跡であっても,研究や保護の対象にならないものは遺跡に含まれない。…

【発掘】より

…一般に土中その他に埋没して直接見ることのできない状況におかれている物件を,実見しうる状況に露出する行為をいうが,とくに遺跡において,考古学者が遺構や遺物を検出する作業行為を指すことが多い。ただしそのうちで,土地等を掘削する行為のみを発掘と呼ぶこともある。…

※「考古学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...