デジタル大辞泉

「県鳥」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

県鳥【けんちょう】

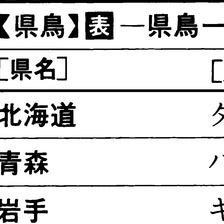

都道府県を代表する鳥。1963年農林省が第1次保護事業計画の一つとして各地方自治体に県鳥選定を通達したことによる。なお,同時に県獣を定めた県もある。以下に各県鳥を列記する。北海道(タンチョウ),青森(ハクチョウ),秋田(ヤマドリ),岩手(キジ),山形(オシドリ),宮城(ガン),福島(キビタキ),茨城(ヒバリ),栃木(オオルリ),群馬(ヤマドリ),埼玉(シラコバト),千葉(ホオジロ),東京(ユリカモメ),神奈川(カモメ),新潟(トキ),富山(ライチョウ),石川(イヌワシ),福井(ツグミ),山梨(ウグイス),長野(ライチョウ),岐阜(ライチョウ),静岡(サンコウチョウ),愛知(コノハズク),三重(シロチドリ),和歌山(メジロ),奈良(コマドリ),滋賀(カイツブリ),京都(オオミズナギドリ),大阪(モズ),兵庫(コウノトリ),鳥取(オシドリ),島根(オオハクチョウ),岡山(ホトトギス),広島(アビ),山口(ナベヅル),徳島(シラサギ),香川(ホトトギス),愛媛(コマドリ),高知(ヤイロチョウ),福岡(ウグイス),佐賀(カササギ),長崎(オシドリ),熊本(ヒバリ),大分(メジロ),宮崎(コシジロヤマドリ),鹿児島(ルリカケス),沖縄(ノグチゲラ)。→国鳥

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

県鳥 (けんちょう)

各都道府県を象徴する鳥として指定されたもの。1963年農林省の第1次保護事業計画の一環として,各地方自治体に県鳥選定の通達を出したことにはじまる。これにしたがって,公募などの適当な方法でシンボルとしての鳥が1種ずつ選定され,現在では全都道府県の県鳥が決定している。もっともふつうに見られる鳥,よく親しまれている鳥,姿や色彩の美しい鳥,鳴声のよい鳥,あるいは県独自で保護をしている鳥などが選ばれている。広く全国民に鳥獣保護の思想を喚起し普及する目的で呼びかけられたものであるが,これが新設されてからまだ日も浅く,国民の心情の中に十分定着させるためには,なおいっそうの努力が望まれる。

→国鳥

執筆者:中村 登流

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

県鳥

けんちょう

都道府県のシンボルとして選ばれた鳥。国鳥に準じて各県でも県民の鳥を指定し,鳥類保護思想の普及に役立てようとしたのがその始りである。現在全県が県鳥を決めている。たとえば北海道のタンチョウ,東京都のユリカモメ,新潟県のトキ,沖縄県のノグチゲラなど。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の県鳥の言及

【県花・県木】より

…したがって県によっては,県花のはっきりしないところもあり,混乱の生じている県もあるが,一般には,県が独自に制定しているところではその県花が,とくに定めのない県では〈郷土の花〉が県花として扱われている。

[県木]

〈郷土の花〉の発表がきっかけとなって,1963年には,鳥獣保護連盟,日本野鳥の会などの呼びかけによる〈県鳥〉選定など,県ごとに象徴の選定が行われるようになった。このようななかで,65年,国土緑化運動の一環として,毎日新聞社が県木の選定を全国に呼びかけた。…

※「県鳥」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by