精選版 日本国語大辞典 「遼」の意味・読み・例文・類語

りょうレウ【遼】

改訂新版 世界大百科事典 「遼」の意味・わかりやすい解説

遼 (りょう)

Liáo

契丹(きつたん)(キタイ)族の耶律阿保機(やりつあぼき)が東モンゴリアに建国し,モンゴリアおよび中国東北部と華北の一部を支配した国家または王朝。916-1125年。中国史における征服王朝のはじめとされる。

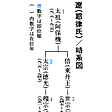

契丹族は,その始祖説話に〈白馬に乗った神人と灰牛に駕した天女が夫婦になって8子を生んだ〉とあるように,本来東モンゴリアのシラムレンから遼寧省大凌河流域付近にいた,8部からなる遊牧民族であった。すでに4世紀中ごろには,その存在が認められ北朝時代に中国に朝貢したこともあり,唐代には遼州総管府,松漠(しようばく)都督府管下の羈縻(きび)州に編成されたが,9世紀中ごろに唐が衰退し,北ではウイグル王国も崩壊して東アジアは混乱期に入った。この機会に契丹族は部族連合体社会から国家あるいは王朝建設へと進んだのであるが,その推進役を果たしたのが迭剌(てつら)部出身の耶律阿保機である。10世紀はじめころまでは,契丹族では遥輦(ようれん)八部の長が交替で部族連合体を統率していたが,901年より痕徳菫(こんとくきん)汗のもとで兵馬の実権を握った耶律阿保機は907年そのあとを継いで即位し独裁専制権を確立した(第1次即位)。その後,耶律阿保機は部族内外の反乱を鎮圧し,唐末の混乱に難をのがれた漢人には漢城を建設してこれを保護し,916年に中国風に神冊と建元して改めて皇帝の位についた(第2次即位)。

これより中央集権的専制君主体制としての遼王朝が創始される。太祖阿保機は,即位後も征略をすすめ,924年(天賛3)には西方の吐谷渾(とよくこん),タングート(党項),阻卜(そぼく)などに遠征して遊牧圏を制圧し,翌年には東方の渤海国を滅ぼし,この地に東丹国を建て長子の耶律倍をその王とした。

太宗は太祖の遺志を継ぎ,北方諸部を経略してからはもっぱら南方華北に侵入して,石敬瑭(せきけいとう)の晋(後晋)建国を助け,その代償として938年(会同1)に華北の燕雲十六州を手に入れた。946年には晋を滅ぼし,翌年(大同1)には国号を大遼とたて汴京(べんけい)(開封)に入城したが,中原支配にはいたらなかった。また太宗は内政にも力を注ぎ,唐制を参考にしつつ諸制度・諸官制を定め,2代で国家の基礎を確立した。

太宗の死後,世宗・穆宗(ぼくそう)・景宗の3代の間は,皇位をめぐって内紛が起こり,また宋(北宋)の反攻に悩んで守勢に終始したが,6代聖宗の時代を迎えて国勢は躍進した。聖宗は対宋攻略を積極的に進め,しばしば親征し,華北の失地を回復したばかりでなく,1004年(統和22・宋の景徳1)宋軍を破って澶淵(せんえん)の盟を結び,以後莫大な歳幣を得て有利に国勢を安定させることができた。また聖宗は東は高麗(こうらい)を降し西は西夏と結んで西域諸国を朝貢させ,その勢威は一時中央アジアからペルシア方面にまで及んだ。今日中国をさす西方諸国でのカタイ,キタイの称呼はこの発展に由来する。内政においても政治組織や軍事組織を整備し,法典を編纂公布して強固な中央集権的専制体制を築き遼に最盛期をもたらした。聖宗を継いだ興宗および道宗はよくその繁栄を維持しえたが,道宗の後半からは政治もゆるみ,反乱も発生しはじめた。9代天祚帝(てんそてい)の時代には女真族の完顔部がしだいに強力となり,1115年(収国1)にその部長阿骨打(アクダ)(金の太祖)が自立した。金は華北の回復をはかる宋と結んで遼を挟撃し,25年(保大5)天祚帝は金軍に捕らえられ王朝は滅亡した。ただ一族の耶律大石(やりつだいせき)(徳宗)は西方に逃れ,中央アジアで遼国を再興して西遼(カラ・キタイ)と称した。

官制,法制

統治の基本的体制として,軍政全般と遊牧民の民政をつかさどる北枢密院以下の北面官と農耕民の民政にあたる南枢密院以下の南面官が設けられた。北枢密院の管轄は特権階級の契丹族をはじめとする奚(けい),室韋(しつい),烏古(うこ),敵烈(てきれつ)などの遊牧民族で,これらは初め部族制集団を温存したが,しだいに中央集権的に整備された。他方,南枢密院の管轄は漢人を中心に勃海人,高麗人などを含む農耕民であり,特に漢人の支配については徙民(しみん)政策をとり,シラムレンから燕雲十六州の間の可耕地に華北から強制的に移住せしめて農業生産に当たらせた。その統治には州県制を採用し盛時には156州209県にのぼった。これらと中央の三省六部院台寺監の制とにより漢人支配の制度はほぼ確立された。しかし,この体制も,時代を下るにつれて変容し,北枢密院は軍事専門に,南枢密院は文治専門にかたよる傾向をみせ,ついにはそれぞれ一元化していった。刑法の面では,初めは支配民族である契丹族固有法によって一方的に処理されたが,聖宗のころを境に,契丹人は契丹法,漢人は中国法によって処置され,この面でも二重体制が行われたが,のち興宗・道宗代にそれぞれ〈新定条制〉〈重定条制〉という法典が編纂されたことにもみられるように中国法が中心になっていった。

経済

基本的には遊牧社会を基盤とする牧畜生産と,農耕社会を基盤とする農業生産の二重体制であったが,農業生産が向上するにつれ,これに依存する度合いが高まった。また紡織,製陶,造車などの製造業も盛んになり,都市の繁栄もみられた。しかし遼朝経済に重要な影響を及ぼしたのは,聖宗の澶淵の盟である。この和議によって,遼朝は,毎年歳幣として宋から銀10万両,絹20万匹を得,さらに興宗は毎年銀,絹10万両匹を増加させた。これらは遼朝の財政を豊かにしたのみならず,遼・宋両国の関係が調整され,両国を結ぶ交通路が整備されて互市(ごし)貿易が発達した。これに伴い貨幣経済が進み,流通面にも好影響をあたえ遼国の経済情勢は急激に好転した。そればかりでなく遼朝は歳幣によって宋から買った物資を草原の道に通じ,西方貿易によって大きな利益をあげ,遊牧地帯での政治的優越性をも確保した。しかし遼の末期道宗の後半ごろからは,種々の機構の増大や,宮廷貴族の豪奢(ごうしや)な生活や仏教寺院の建立,辺境の反乱などに対する出費により財政は破綻していった。

文化

文化のうえでも契丹族を中心とした遊牧民族文化と漢民族のもたらした伝統的中国文化とが入りまじった遼朝は固有の遊牧民族文化を保持するように努め,歴代の皇帝・貴族の多くは中国風の国都にとどまらず春夏秋冬にしたがって各地に行在所(捺鉢(ナパ))を設け狩猟や漁労生活を送り,服装も胡帽・胡服を着け,肉食,乳製品を多くとり,宗教も固有のシャマニズムを重んじた。他方,中国文化の受容も進み,すでに太祖時代に漢城の一つが皇都上京臨潢府(じようけいりんこうふ)(現,内モンゴル自治区巴林左旗)として造営されたのをはじめ,ワールインマンハに聖宗・興宗・道宗3代の皇帝陵(慶陵)が中国の陵寝様式によって造営された。また仏教の導入による上・下華厳寺(山西省大同市)などの寺院建築や契丹大蔵経の刊行,慶陵や寺院の壁画,彫刻などに見られる技法も唐の影響を強く受けたものである。陶磁器類も生産され,唐三彩の流れをくむ遼三彩はその代表的なものとされる。

→遼金美術

言語,文字

遼朝は多くの民族をかかえた国家であり,言語もさまざまであったが,政治的支配を継続するには,契丹語がどれ程浸透しえたかが重要な問題であるが,明らかにしえない。ただ大きく分ければ,アルタイ諸語系の中では契丹語,非アルタイ諸語では漢語(中国語)が重要な役割を果たしたことは疑いない。契丹語には本来文字がなかったため10世紀の初めより契丹文字(大字および小字)が作られた。この文字は12世紀初めまで使用されたが,以後は用いられなくなり,現在なお完全には解読されていない。この文字は標音文字で200余の原字を漢字のように数個ずつ組み合わせて1語を形成しており,その創制は多民族国家形成にいたった契丹族の民族的自覚のあらわれといえる。契丹文字は慶陵内の興宗・道宗および皇妃の哀冊碑(墓誌)に漢文とともに記されていたことから研究が進んだが,このことは遼朝の皇帝が契丹族と漢民族との二元的支配体制のうえに君臨していたことを象徴している。

このように遼朝の特色は,北アジアを統一した遊牧国家としての性格と,他方これと社会生活や言語をまったく異にした定着農耕民を多数かかえる漢民族王朝としての性格をあわせもつ,複合国家であったことにある。一部分とはいえ中国を支配したこの国家あるいは王朝は,その主導権が遊牧民族の契丹族にあったことから〈典型的中国王朝〉に対し〈征服王朝〉と呼ばれ,のちの金・元・清の各王朝の支配の祖型を提供した点で東アジア史上に重要な位置を占めている。

執筆者:萩原 淳平

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「遼」の意味・わかりやすい解説

遼

りょう

契丹(きったん)の建てた国家の中国式国号(907~1125)。正式には「大遼国」または「大契丹国」という。契丹はモンゴル系の民族集団で、4世紀ころ興安嶺(こうあんれい)東部のシラムレン川流域に遊牧していたが、5世紀には南方に移住し営州(遼寧(りょうねい/リヤオニン)省朝陽(ちょうよう/チャオヤン))に住んだ。しかし、696年唐軍の討伐を受けて移動し、シラムレン川とラオハ(老哈)川との合流点付近に本拠を移した。のちに遼の太祖となった耶律阿保機(やりつあぼき)は迭剌(てつら)部の出身で、成長して迭剌部夷离菫(いりきん)(部長)となり、ついで痕徳菫可汗(こんとくきんかかん)のもとで于越(うえつ)(兵馬総指揮官)となった。そして、それまでの君長互選制による部族連合体を解体し、907年即位し(第一次即位)、大契丹国を建てた。阿保機は幾度か長城を越えて華北に侵入し、多数の漢人を捕らえて領内に移し、城を築いて集団的に居住させ、農耕生産や工芸などに従事させ、遼国建国の経済的基盤を築き、君主権の強化に努め、916年、群臣から中国風に皇帝の尊号を受け、年号を神冊(しんさく)と定めた(第二次即位)。阿保機は924年6月から925年9月に至るまで阻卜(そぼく)(タタール)、党項(タングート)、吐谷渾(とよくこん)を攻め、同年12月、渤海(ぼっかい)国に出兵し、926年同国を滅ぼして東丹(とうたん)国と改名し、皇太子の倍(ばい)を東丹国王に任じて帰国する途中、同年7月死亡した。その後、阿保機の次男の徳光(堯骨(ぎょうこつ))が即位し太宗となった。

太宗は中国本土の経略に主力を注ぎ、華北の争乱に介入し、936年石敬瑭(せきけいとう)を助けて後唐(こうとう)を滅ぼし、後晋(こうしん)国を建てさせ、約により燕雲(えんうん)十六州を割譲させた。このことにより契丹は中国の農耕民を直接支配することになり、これを契機として契丹の文化、制度、政治などは変容し始めた。太宗は943年、後晋国に出兵したが敗北し、946年にも出兵し後晋国を滅ぼし、947年正月、汴(べん)州(開封)に入城し、同年2月、国号を大遼国とした。太宗は汴州にいて中国を支配しようとしたが、契丹人将兵が漢人の財物を略奪誅求(ちゅうきゅう)し、漢人の怨恨(えんこん)を招き民心を失い、中国統治に失敗した。太宗は同年4月、帰国の途中、陣中で没した。第3代世宗および第4代穆宗(ぼくそう)の時代には、一族の間に内乱が相次ぎ、国政は安定せず、穆宗は近侍に殺された。

第5代景宗の時代には宋(そう)との関係が正常化し、両国間に平穏な関係が続いた。982年、景宗が没し第6代聖宗が12歳で即位した。聖宗は983年女真に出兵し985年定安国を征伐したが、宋ではこの虚に乗じ燕雲十六州の回復を目ざして出兵し敗北した。聖宗は1004年宋に出兵し、宋の真宗も澶(せん)州に親征したが、宋は遼に毎年絹20万匹、銀10万両を贈るなどの条件で両国間に和議が結ばれ(澶淵(せんえん)の盟)平和が回復された。澶淵の盟約後、宋は雄州などに榷(かく)場(交易場)を置き、遼も新城、易(えき)州、朔(さく)州に榷場を設け、宋と交易した。宋から遼へは茶、繒帛(そうはく)(絹織物)、香薬などが輸出され、遼から宋へは馬、羊、毛皮、珠玉などが輸出された。政府監督下の榷場交易のほかに密貿易も行われ、また澶淵の盟約後、毎年莫大(ばくだい)な歳幣が宋から遼に送られた。こうして遼では澶淵の盟約を転機として経済上、社会上目覚ましい発展を遂げ、聖宗、興宗、道宗3代100年間にわたり黄金時代を現出した。道宗の孫第9代天祚(てんそ)帝の時代から遼の国力は衰え、1114年以後女真族の金に攻められ、1125年天祚帝は女真に捕らえられ、遼は滅亡した。しかし遼の太祖8世の孫の耶律大石(やりつたいせき)は、一族とともに西方に逃れ、中央アジアの虎思斡耳朶(フスオルド)(ベラサグンともよばれ現在のトクマク付近)に本拠を置き、西遼(せいりょう)国を建てた。西遼国はカラ・キタイ(黒契丹)ともよばれる。

[河内良弘]

官制

遼の官制は時代とともに変遷があるが、太宗時代、華北に勢力が伸張するにつれ、契丹人や諸遊牧民の統治には従来からの固有の制度(北面制)が用いられ、漢人や渤海人、高麗(こうらい)人などの定着農耕民の統治には中国的な制度(南面制)が採用された。北面制の最高行政機関は北枢密院(すうみついん)で、契丹人の軍政・民政および農耕民の軍政を統領した。北枢密院の管下には北・南宰相府(部族行政)、北・南宣徽(せんき)院(造営)、大于越(うえつ)府、夷離畢(いりひつ)院(刑獄)、大林牙(だいりんが)院(文書)、敵烈麻都司(てきれつまとし)(儀式)などの役所があった。契丹の皇族あるいは準皇族として待遇された貴族は、帳族とよばれ、遙輦(ようれん)九帳、皇族帳、国舅(こくきゅう)帳、国舅別部の四大帳族があり、それぞれ部族を領有した。部族には大部族(五院部、六院部、乙室部、奚(けい)六部)と小部族(品部以下48部)があり、大部族を統轄する官庁として北・南大王院、乙室大王府、奚王(けいおう)府があり、小部族には部族司徒府、部族節度使司、部族詳穏(しょうおん)司が置かれた。南面制の最高行政機関は南枢密院で、唐の制度に倣った三省六部の役所が置かれ、農耕民の民政を統領した。農耕定着民に対する地方行政機関としては中国のそれとまったく同じ州県制が施行された。契丹は中国への出兵の際略奪した農耕民を集団的に領内に移し、農民の原住地の名をとって何州、何県と名づけた。これらの州県は頭下州あるいは頭下軍とよばれた。また皇帝直轄の州県を斡魯朶(オルド)(宮衛)の州県、皇帝の陵墓に奉仕する州県を奉陵邑(ほうりょうゆう)とよんだ。

[河内良弘]

社会・文化

遼代の契丹はすべて耶律(やりつ)(移剌(いら))と審密(しんみつ)(石抹(せきまつ)、蕭(しょう))の2姓に分かたれていた。耶律姓と審密姓とは族外婚の単位(フラトリー)であり、耶律は馬をトーテムとし、審密(石抹、蕭)は牛をトーテムとする血縁集団で、かつ相互に族外婚の単位をなしていた。契丹の民族固有の信仰はシャーマニズムで、氏族的儀礼や人々の疾病の際に果たすシャーマンの役割は大きかった。しかし建国後は仏教や道教も取り入れられ、中国僧が招かれ、各地に仏寺や仏塔が建てられた。仏教関係の建築物では塼築(せんちく)の仏塔が代表的で、遼寧省義県の嘉福寺の多角多簷(たえん)塔、巴林左旗の林東市の南塔、巴林左旗の白塔子の白塔が有名である。木造建築では山西(さんせい/シャンシー)省応県の仏宮寺の木塔のほか、仏教関係の建物が多く遺存している。契丹はまた民族的自覚の高揚に伴い、契丹文字といわれる独自の文字を創製した。これは西夏、女真などに影響を及ぼし、各民族が独自の文字を創製する先駆けとなった。契丹は美術、工芸の面でも格調の高い文物を後世に伝えている。絵画では慶陵(けいりょう)の壁画にみられる山水画、人物画は、唐代の手法によりつつも契丹地方の風景を画題とした優れた作品であり、陶磁器では長壺、提袋壺、遼三彩、白磁など、独得の趣向を備えた逸品が多い。

[河内良弘]

『田村実造著『中国征服王朝の研究』(上 1964・東洋史研究会、下 1985・同朋舎出版)』▽『島田正郎著『遼代社会史研究』(1952・三和書房)』▽『島田正郎著『遼制之研究』(1954・中沢印刷)』

普及版 字通 「遼」の読み・字形・画数・意味

遼

人名用漢字 15画

(旧字)

16画

[字訓] はるか・とおい・めぐる

[説文解字]

[字形] 形声

声符は

(りよう)。

(りよう)。 の初文は

の初文は で庭燎(にわび)。ゆえに明るい、めぐる、遠いの意がある。〔説文〕二下に「

で庭燎(にわび)。ゆえに明るい、めぐる、遠いの意がある。〔説文〕二下に「 きなり」と遼遠の意とする。〔公羊伝、桓十一年〕に「少しく之れを

きなり」と遼遠の意とする。〔公羊伝、桓十一年〕に「少しく之れを

(れうくわん)せよ」とは、ゆるくする意。

(れうくわん)せよ」とは、ゆるくする意。[訓義]

1. はるか、とおい、めぐる。

2. ゆるめる。

[古辞書の訓]

〔名義抄〕

ハルカニ・トホシ

ハルカニ・トホシ[語系]

ly

ly は遙(遥)ji

は遙(遥)ji と声義近く、遼遥と連言することがある。また超thi

と声義近く、遼遥と連言することがある。また超thi 、迢dy

、迢dy 、卓・倬te

、卓・倬te k、

k、 the

the kもみな

kもみな 遠(たくえん)の義があり、同系の語。

遠(たくえん)の義があり、同系の語。[熟語]

遼越▶・遼遠▶・遼隔▶・遼廓▶・遼闊▶・遼緩▶・遼空▶・遼迥▶・遼夐▶・遼原▶・遼荒▶・遼曠▶・遼豕▶・遼絶▶・遼天▶・遼

▶・遼僻▶・遼緬▶・遼遥▶・遼来▶・遼落▶・遼亮▶・遼遼▶・遼朗▶

▶・遼僻▶・遼緬▶・遼遥▶・遼来▶・遼落▶・遼亮▶・遼遼▶・遼朗▶[下接語]

迥遼・広遼・征遼・阻遼・博遼・幽遼

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「遼」の意味・わかりやすい解説

遼【りょう】

→関連項目アクダ(阿骨打)|金|奚|慶陵|高麗|聖宗|中華人民共和国|農安|白塔子|耶律楚材

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「遼」の意味・わかりやすい解説

遼

りょう

Liao

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「遼」の解説

遼(りょう)

Liao

916~1125

モンゴル高原東部のシラムレン流域にもと遊牧していた契丹(きったん)が建てた王朝。遊牧・農耕地帯にまたがる農牧複合国家を形成。太祖耶律阿保機(やりつあぼき)は907年契丹諸部族を統合し遊牧的な君長に,916年中国風の皇帝となり遼を建国し,渤海(ぼっかい)国を滅ぼした。2代太宗は中国に進出し,936年燕雲十六州を獲得。6代聖宗のとき国力は充実し,政治・軍事組織を整え,中央集権制を樹立し,高麗(こうらい)を降し,宋と争って澶淵(せんえん)の盟を結んだ。次の興宗・道宗時代は極盛期であったが,1125年天祚(てんそ)帝が女真(じょしん)に滅ぼされ滅亡する。一族の耶律大石(たいせき)は中央アジアに西遼を建国した。遼の広大な領域には契丹,奚(けい),漢人,渤海遺民などが共存し,遊牧民社会と農耕民社会が並存していたため,遼は二元的統治を行い,南面官が農耕民(漢人,渤海人)を中国の州県制で治め,北面官が遊牧民(契丹など)を部族制で統治した。独自の契丹文字がつくられたが,まだ完全に解読されていない。中国文化の影響も強く,互市通商によって中国文化が流入し,儒教が栄え,仏教も盛行して『大蔵経』(だいぞうきょう)(契丹大蔵経)が刊行された。美術,工芸,建築にも宋の影響がみられ,陶磁器は唐三彩に影響された遼三彩がつくられた。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「遼」の解説

遼

りょう

契丹 (きつたん) 族の建てた国

東モンゴルのシラ−ムレン川流域からおこった遊牧民国家で,太祖耶律阿保機 (やりつあぼき) のとき建国。東は中国東北部,西は内モンゴルまでを領土とし,臨潢府 (りんこうふ) に都した。926年に渤海を滅ぼし,936年に後晋の建国支援の代償として華北の燕雲十六州を領有。諸制度が整い中央集権的体制が確立するとともに,北宋とは淵淵 (せんえん) の盟を結んで優位にたち,平和を維持した。契丹人らには部族制を,漢人らには州県制を適用する二重統治体制をとり,独特の契丹文字を作成する一方,漢文化も吸収した。女真人の金に滅ぼされたが,一族の耶律大石は中央アジアに西遼を建てた。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「遼」の解説

遼

りょう

契丹(きったん)族の建てた王朝(916~1125)。東モンゴルのシラ・ムレン川流域で遊牧していた契丹族を,10世紀初め耶律阿保機(やりつあぼき)(太祖)が統合,916年皇帝を称した。東は渤海(ぼっかい)国を征服し,南は河北・山西両省の北部,西は内外蒙古から西域にまで勢力が及んだ。1004年宋と澶淵(せんえん)の盟を結んでから安定し,最盛期を迎えた。1115年に独立した女真族の首長阿骨打(アクダ)(金太祖)は宋と結んで遼を攻撃し,25年天祚(てんそ)帝は捕らえられ滅亡した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の遼の言及

【澶淵の盟】より

…中国で1004年(宋の景徳1∥遼の統和22)宋と遼の間に結ばれた和平条約。五代から宋初,河北に領域を広げる遼と,失地回復を目ざす漢民族王朝の間に攻防がくりかえされた。…

※「遼」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...