精選版 日本国語大辞典 「大宰府」の意味・読み・例文・類語

だざい‐ふ【大宰府・太宰府】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙 ( 大宰府 ) ( 古くは「ださいふ」 ) 令制で、天智天皇三年(六六四)筑前国(福岡県)筑紫郡に設置された地方官司。九州諸国の行政管理や外国使節の接待、海辺防備、大陸からの商船の貿易管理などの対外関係の諸事をつかさどる。中央政府と九州諸国の間にあって「非京非国中間孤居」(三代格)して独自の政治的機能をはたした。職員に、主神(かんづかさ)一人、帥(そち)、大弐各一人、少弐、大少監、大少典各二人、大少判事以下があり、防人司・主船司・蔵司などの諸司があった。天平一四年(七四二)一時廃止されて筑前国司を置き、同一五年一二月筑紫鎮西府が置かれ、同一七年六月復活した。九世紀以後、親王を帥に任ずるのが慣例となって、権帥・大弐が実質的な政務を執った。鎌倉時代には幕府によって任命された鎮西奉行が駐在して大宰府守護所と称され、さらに御家人武藤氏が少弐を世襲してからは北九州三国の守護所となったが、南北朝・室町以後、その律令官制上の機能を失っていった。現在、福岡県太宰府市にその遺跡がある。だざいのふ。おおみこともちのつかさ。

- [初出の実例]「大宰府〈帯二筑前国一〉」(出典:令義解(718)職員)

- 「平家は筑前国三かさの郡太宰府にこそ着給へ」(出典:平家物語(13C前)八)

- [ 2 ] ( 太宰府 ) 福岡県西部の地名。福岡市の南東部に隣接する。[ 一 ]が置かれて以来、盛時は平城京の三分の一の規模をもつようになり、九州地方の中心地となった。菅原道真をまつる太宰府天満宮をはじめ、正庁都府楼跡・水城(みずき)跡・大野城跡・四王寺跡・観世音寺・国分寺・榎寺などの史跡がある。昭和五七年(一九八二)市制。

日本歴史地名大系 「大宰府」の解説

大宰府

だざいふ

- 福岡県:太宰府市

- 大宰府

〔古代〕

大宰府の起源については「日本書紀」宣化天皇元年五月一日条にみえるいわゆる那津官家とするのが通例であるが、これに加えて百済救援時における斉明天皇の行宮であった

このような職務を遂行するため、大宰府の機構内には多くの諸司・諸所(以下、所司と略称)が形成されていた(「三代実録」貞観一二年二月二三日条)。「類聚三代格」「延喜式」など史料上確認できる所司は

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「大宰府」の意味・わかりやすい解説

大宰府 (だざいふ)

律令制下の西海道(九州)9国3島(824年以降は2島)の内政を総管し,内外使節の送迎や海辺防備などを担当した地方官衙。現在の福岡県太宰府市に置かれ,遺跡は特別史跡。律令地方行政は中央政府の諸国直轄を原則とするが,古くから大陸への門戸として対外交渉に重要な役割を果たしてきた九州には例外的に大宰府を置き,特別行政区として諸国島を統轄させた。

536年に朝鮮半島への兵站基地として那津(なのつ)(現,福岡市)に修造された官家(みやけ)を先駆とする。対隋外交開始直後の609年(推古17)に初見される筑紫大宰(つくしのおおみこともち)は中央から派遣された那津駐在官の官職名で,その事績は後の大宰府のそれとほとんど差異がない。これにはそれ相当の組織が属したであろうが,その実体は明らかでない。663年(天智2)の白村江敗戦後,筑紫大宰とその管掌組織は那津から現在地に移り,飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりよう)で大宰府としてほぼ成立し,吉備大宰など他地方の大宰は国へと発展的に廃止されたが,この大宰府だけは大宝令で整備された。

官人組織は祭司の主神,長官の帥(そち)をはじめ大弐(だいに),少弐(しように),大・少監,大・少典の四等官,大・少判事,大・少令史,大・少工,博士,陰陽師,医師,算師,防人正・佑・令史,主船,主厨,史生など50名からなり,書生や各種の雑役夫などを合わせるとかなりの数に達した。これは一般諸国と比較にならず,中央政府の縮小版で,まさに〈遠の朝廷(とおのみかど)〉であった。政庁を中心に条坊制が施行され,府学校や観世音寺なども並び,西海道の政治文化の中心地として〈天下の一都会〉とさえ自負した。740年(天平12)に少弐の藤原広嗣の乱が起きたが,まもなく鎮定され,大宰府は一時廃止された。従三位相当の帥には高位高官が任ぜられたが,9世紀以降は親王が任命され,遥任のため現地では権帥(ごんのそち)(左遷者は除く)あるいは大弐が実質的な長官となった。このころから監や典にも権官が増え,時には定員の3~4倍にもなり,在庁官人の彼らは府官と称され,政所や公文所,兵馬所などを構成し,土着して世襲する者も増加した。9世紀には公的な対外交渉が途絶するが,かわって民間商人の来航が多くなり,鴻臚館(こうろかん)における貿易管理が新たな任務となった。941年(天慶4)の藤原純友の焼討ち後も政庁が再建されたことが発掘調査で確認されている。1019年(寛仁3)には府官などが入寇した刀伊(とい)賊を撃退し,大蔵氏など府官の子孫は武士化し,中世の北九州で活躍する。12世紀になると上級官人はほとんど赴任しなくなり,実権は府官の手に移った。また日宋貿易の主役も沿岸の荘園領主や有力社寺に替わり,大宰府の衰退はしだいに顕著になっていった。鎌倉幕府は鎮西奉行を置き,やがて武藤氏が大宰少弐を兼ねて両職を世襲し,大宰府守護所と称して九州支配を行ったが,元寇後においては博多に新設された鎮西探題が九州支配の中心となり,大宰府はその実を失った。

執筆者:倉住 靖彦

大宰府の遺跡

《日本書紀》の史料を総合すると,大宰府の存在は662年ごろの天智朝初期にさかのぼることができる。この時期は朝鮮半島を中心に,百済の滅亡や663年の百済救援軍の白村江での敗戦など軍事的緊張が続いていた。日本は唐・新羅に対する防衛体制の強化を余儀なくされ,北九州においては,664年に防人(さきもり)・烽(とぶひ)の設置や水城(みずき)の築造,翌年には大野城,基肄(きい)城を築いている。それと同時に博多湾に隣接した那津にあった施設を内陸の筑紫平野に移し,ここに大宰府の基盤をきずいた。当初は軍事基地としての性格が濃厚であったが,その後機構はしだいに整備され,701年(大宝1)の大宝律令の制定によって,地方機関としては最大規模で,独自の政治的機能を有する行政組織として完成した。

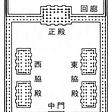

大宰府には平城京や平安京と同様に条坊制が敷かれていた。〈観世音寺文書〉等の史料により復元されたものによると,条坊は左右両郭に分かれ,1条1坊を1町(108m)として,東西24坊,南北22条と推定され,北辺部に方4町の政庁があったとされている。これらの遺跡は現在の太宰府市と筑紫野市にかけて広がっている。1970年政庁跡を中心とした約117haが国の史跡に指定され,発掘調査が開始された。これまでの調査によって,政庁跡では3期にわたる遺構が確認されている。第Ⅰ期は掘立柱建物によるもので,次のⅡ・Ⅲ期とは建物配置が異なっているが,具体的なことについては不明な点が多い。次のⅡ・Ⅲ期は礎石を用いたいわゆる朝堂院形式の建物配置で,東西110.7m,南北211mの範囲に建物が整然と配されており,まさに京(みやこ)における朝堂院の縮小版といえる。とくに第Ⅲ期建物は焼土を整地した上に建てられており,この焼土に含まれている遺物等から,10世紀後半に再建されたものとみられている。

従来大宰府政庁の建物については941年の藤原純友の乱の際に焼失し,以後は再建されなかったとの説が有力であったが,発掘調査の結果,従来の説はくつがえされた。この大宰府の中心をなす政庁跡は現在〈都府楼跡〉の名称で親しまれているが,これは菅原道真の《不出門》の詩の一節〈都府楼纔看瓦色〉に由来するもののようで,都督府の楼閣の意であろう。この都府楼の建物を中心に周辺部では数多くの掘立柱建物が検出されている。これらは大宰府に設けられた官衙関係の建物であったにちがいないが,どの官衙に関するものであったのか具体的に明らかにできるものは少ない。

執筆者:石松 好雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「大宰府」の意味・わかりやすい解説

大宰府

だざいふ

古代において西海道(さいかいどう)(九州)全域を行政下に置き、外寇(がいこう)の防衛と外交の衝にあたる権限を与えられた官庁である。それに類する役所の起源については3世紀、卑弥呼(ひみこ)が伊都(いと)国に一大率(いちだいそつ)を置いて大陸交渉の監察にあたらせたこともあげられるが、6世紀の前半、筑紫君磐井(つくしのきみいわい)の平定後、宣化(せんか)天皇は那ノ津(なのつ)に官家(みやけ)を設け、諸臣に命じて軍粮(ぐんろう)を運輸せしめて非常に備えさせたことをあげるべきであろう。だが、実際に「筑紫大宰(つくしのたいさい)」の名の初見は、609年(推古天皇17)である。推古(すいこ)朝は、新羅(しらぎ)問題がしばしばおこり、また遣隋使(けんずいし)派遣も始められるという外交上重要な時期だけに「筑紫大宰」の任も重かったようである。大宰府の大きな転換期となったのは、白村江(はくそんこう)の戦い(663)である。唐・新羅の連合軍の前に、百済(くだら)の救援に赴いた日本軍は海戦で大敗した。百済の遺臣らとともに引き揚げてきたが、ただちに唐・新羅の侵攻の脅威にさらされることになった。天智(てんじ)天皇は対馬(つしま)・壱岐(いき)、あるいは筑紫の海岸線に沿って防人(さきもり)を配し、烽(とぶひ)を置いた。同時に防衛を考えて、那ノ津から水城(みずき)の線まで大宰府を後退させた。大宰府の前面の、山地の狭く迫る所を土塁で結んだ。この土塁(大堤)は全長1.2キロメートル、高さ13メートルに及ぶ長大な堤である。土塁には木樋(もくひ)を埋め、事あるときはこれに水を引き、土塁の前面の堀池に水を流し込んだ。それゆえこれを水城と称した。さらに、百済の遺臣たちをして、都府楼(とふろう)の後方の山に大野城をつくらせた。すり鉢状の山の尾根伝いに、1周約6.5キロメートルの土塁や石塁を巡らし、北側の谷は、いわゆる「百間石垣」を築いている。その要所要所には兵舎や武器倉庫、食糧倉庫などの建物がつくられたが、現在60余棟が確認されているという。そのほか、肥前(ひぜん)の椽(き)城、対馬の金田(かねだ)城、讃岐(さぬき)の屋島(やしま)城および大和(やまと)の高安(たかやす)城などが相次いでつくられ、都までの軍事上の要衝地が固められた。しかし、朝鮮の統一をめぐって、唐と新羅が争うこととなり、いちおう日本への攻撃は回避されることとなった。その後、大宰府は、西海道の統轄と外交の任を与えられ、特別行政府としての体制を整えることになったが、その長官には大臣クラスの人物や皇族が選ばれることも多く、大宰府は、『和名抄(わみょうしょう)』で、「おほみこともちのつかさ」と訓(よ)まれ、また「遠(とお)の朝廷(みかど)」ともよばれ大きな権限を与えられることになった。

令(りょう)制では、「主神(かむつかさ)、帥(そち)、大弐(だいに)、少弐(しょうに)、大監(だいげん)、少監、大典(だいさかん)、少典、大判事(だいはんじ)、少判事、大令史(だいれいし)、少令史、大工(だいく)、少工、博士(はかせ)、陰陽師(おんみょうじ)、医師(くすし)、算師(さんし)、防人正(さきもりのかみ)、防人佑(さきもりのすけ)、令史(りょうし)、主船(しゅせん)、主厨(しゅちゅう)、史生(ししょう)」といった官人構成をなしていた。主神は中央官庁の神祇(じんぎ)官、大宰帥(だざいのそち)以下が太政(だいじょう)官に相当する。大宰府は西海道諸国を統治下に置いたから、いわゆる九国三島(筑前(ちくぜん)、筑後(ちくご)、豊前(ぶぜん)、豊後(ぶんご)、肥前(ひぜん)、肥後、日向(ひゅうが)、大隅(おおすみ)、薩摩(さつま)の九国と壱岐、対馬、多褹(たね)の三島)が行政下にあった。

それだけに大宰府を抑えることは政治的にも優位にたつことができた。壬申(じんしん)の乱(672)のときも、近江(おうみ)方はこれを味方に引き入れようと努めたし、藤原広嗣(ひろつぐ)の乱(740)や藤原純友(すみとも)の乱(941)にも、直接この地が争乱の舞台となった。そのたびごとに大宰府は焼失したが、焼け跡を整地した上にまた再建され直された。現在でも、表土の60センチメートルばかり下には平安中期の焼土が堆積(たいせき)し、そのさらに下には奈良朝期の遺構なども検出されている。

もちろん、大宰府は以上のように政治や軍事の中心であったばかりでなく、文化的にも西海道の拠点であった。仏教では戒壇(かいだん)が設けられた観世音寺(かんぜおんじ)が、学問では学業院(がくぎょういん)が、その地位を占めていた。博士(はかせ)のほか音博士(おんはかせ)もおり、五経とともに『史記』『漢書(かんじょ)』『後漢書(ごかんじょ)』『三国志』『晋書(しんじょ)』など賜下されて、国学生(くにがくしょう)たちを教授していた。

その後、律令制の弛緩(しかん)に伴い大宰府の機構・統制も衰退し、平安時代に入ると上級官人はほとんど赴任せず、実権は少弐の手に移った。さらに鎌倉幕府が鎮西奉行(ちんぜいぶぎょう)を置くに及び、大宰府は有名無実となった。

[井上辰雄]

『鏡山猛著『大宰府都城の研究』(1977・風間書房)』▽『倉住靖彦著『大宰府』(1979・教育社)』

百科事典マイペディア 「大宰府」の意味・わかりやすい解説

大宰府【だざいふ】

→関連項目沖永良部島|懐良親王|基肄城|菊池氏|鞠智城|菊池武光|公営田|防人|菅原道真|大宰帥|太宰府[市]|多々良浜の戦|筑前国|鎮西奉行|筑紫|博多[区]|福岡[県]|藤原魚名|藤原広嗣|門司関|離洛帖

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「大宰府」の解説

大宰府

だざいふ

律令制下の筑前国,現,福岡県太宰府市におかれた地方特別官庁。外交使節との交渉や接待,中央への連絡など独自の機能をもち,国防面では防人(さきもり)の指揮や軍事施設・兵器の維持などの任にあたる。府の財源には西海道諸国の調庸物などがあてられ,管下の西海道諸国に対しては,中央政府にかわり民政・財政面で強い監督権限をもった。職員は長官の帥(そち)以下,大弐(だいに)・少弐(しょうに),大監(だいげん)・少監,大典・少典の四等官のほか,主神・大少判事・大少工・博士・陰陽師(おんみょうじ)・医師・算師・防人正佑・主船(ふねのつかさ)など多くの品官(ほんかん)がある。四等官の官位相当は外官としては異例に高く,地方官というより中央の出先機関としての性格が濃厚である。こうした性格は大化前代の那津官家(なのつのみやけ)や筑紫大宰までさかのぼるが,663年(天智2)の白村江(はくそんこう)敗戦を機に現在の太宰府市の地に移され,浄御原(きよみはら)令制で基礎が確立したらしい。9世紀以降は外交以外に貿易活動も活発化する一方,帥は親王の名誉職となって遥任(ようにん)化し,権帥(ごんのそち)・大弐が事実上の長官となるが,12世紀以降はこれも遥任となり,府の実務は府官とよばれた在庁官人からなる監・典に掌握された。13世紀には鎮西(ちんぜい)奉行との一体化が進み,元寇後に鎮西探題がおかれるに及んで完全に形骸化した。府跡は国特別史跡。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大宰府」の意味・わかりやすい解説

大宰府

だざいふ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「大宰府」の解説

大宰府

だざいふ

現在の福岡県太宰府市にあった。太政官の小型版ともいうべき組織・機能をもち,『万葉集』では「遠の朝廷 (とおのみかど) 」と呼ばれた。9国2島と防人 (さきもり) 司を管轄。大陸との接触点として外国使節の応接や国防を行った。平安時代には唐や宋との私貿易の中心地となったが,鎌倉時代,源頼朝が鎮西奉行を置いて大宰少弐を兼ねさせ,元寇後は鎮西探題が置かれたため,実権が移った。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

防府市歴史用語集 「大宰府」の解説

大宰府

世界大百科事典(旧版)内の大宰府の言及

【五畿七道】より

…七道のなかで特異な地位を占めていたのは西海道である。すなわち西海道にはこれを統轄するための機関として大宰府(だざいふ)がおかれ,他の諸道では国から直接都に送られる調・庸もすべて大宰府に収納され,その一部が京進された。また大宰府は掾以下の国司および郡司の詮擬権を認められるなど,他の諸道に比して強い独立性を保持していた。…

【大府宣】より

…平安末期以降の文書様式の一つ。大宰府庁宣旨の略称。大宰府の府務を請け負う官長(帥,権帥,大弐のうち1人)が府在庁官人に府務を指令する文書。…

【筑前国】より

…663年の白村江(はくそんこう)敗戦後は水城(みずき)(太宰府市,大野城市)や大野城(太宰府市,粕屋郡)などを築いて防衛を強化した。 そのころ筑紫大宰とその管掌組織は内陸の現太宰府市の地に移り,やがて官衙としての大宰府が成立した。政庁の周辺には府学校や観世音寺などが並び,西海道の政治・文化の中心としてみずから〈天下の一都会〉と誇称した。…

【日宋貿易】より

…そして日本からは金・銀・水銀・真珠・硫黄・銅・鉄・木材などを持ち帰った。宋商船が来着すると,大宰府が商人の身分・来航目的・積載貨物などについて尋問し,朝廷ではその報告に基づいて商人の滞留,貿易の許否などを決めた。頻繁に来航する商人に対しては,10世紀初めに制定された毎三年一航という来航制限規定を適用して貿易を許さないこともあった。…

※「大宰府」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...