改訂新版 世界大百科事典 「ウシ」の意味・わかりやすい解説

ウシ (牛)

domestic cattle

Bos taurus

偶蹄目ウシ科の哺乳類。世界各地で乳用,肉用,役用などに飼われる家畜牛(イエウシ)で,ヨーロッパ系とアジア系(コブウシ系)がある。ウシはまた,バンテン,ガウア,ヤクなどの野生牛を含むウシ属Bosの総称,またはさらにバイソン,スイギュウを含むウシ亜科Bobinaeの総称ともされる。狭義のウシ(イエウシ)は肩高90cm,体重250kg以下の小型のものから肩高165cm,体重1450kgに及ぶ巨大なものまであり,形態は変化に富むが,これらはすべて後述のウシ科ウシ亜科の特徴を備えている。

ウシ属とウシ

イエウシは角の横断面がほぼ円形になる点で,それが三角形かそれに近いスイギュウ属,アフリカスイギュウ属と顕著に異なり,また肋骨が13対,体毛がほぼ等長の点で,肋骨が14対,前半身から側腹の毛が他部の毛より長いバイソン属やウシ属ヤク亜属のヤクと異なる。ウシ属のガウア亜属(ガウア,ガヤル,バンテン,クープレーを含む)も以上の点ではウシ属ウシ亜属のウシにほぼ等しいが,この亜属では角の横断面は楕円形でイエウシのように円形でなく,前頭部が短い。また胸椎(きようつい)の棘(きよく)突起が第11胸椎まで異常に長く,第12,13と急に短くなるため,後頸(こうけい)から背の中央までが顕著に高まり,境界の鮮明な肩峰(けんぽう)を形成し,四肢の下半部がつねに淡色であるが,イエウシと絶滅したオーロックスB.primigeniusなどを含むウシ亜属では胸椎の棘突起は最長の第3,4から後ろへしだいに短くなり,そのため背はほとんど直線をなす。尾は比較的長く,白斑をもたない毛色のウシと野生種では四肢は体と同色である。このようにウシはガウア亜属と形態的に異なるので,その原種はガウア亜属にはなく,ヨーロッパ系のウシではウシ亜属のオーロックス,アジア系のコブウシではオーロックスの亜種,または近似の独立種とされるB.namadicusと推定されている。しかしコブウシにはバンテンを家畜化したバリウシBali cattleの遺伝形質が浸透しているおそれがある。典型的なコブウシは肩に筋肉でできた瘤(肩峰)をもち,その後端付近の胸椎は棘突起の先が二またに分かれ,頸垂(けいすい)が大きいなど,ヨーロッパ系のウシと異なっているが,両者の間には多くの混血品種ができているので,両系を判然と分かつことは今日では不可能である。

執筆者:今泉 吉典

家畜牛(イエウシ)

家畜としてのウシは新石器時代に西アジアで野生のウシから馴化(じゆんか)されたものである。ヨーロッパ家畜牛の祖先種であるオーロックスは黒褐色の大型のウシで,頭頂部に豊かな巻毛があり,背中の正中線に明るい色の線(鰻線(まんせん))が走っていた。森の中に小群をつくってすんでいたが,中世以降,森林の開発が進んですみかを奪われ,そのうえ狩猟の対象として乱獲されて17世紀の前半に絶滅してしまった。ヨーロッパ家畜牛とアジア家畜牛(コブウシ)は先祖を異にしており,外貌,性質にも顕著な差が認められるので,かつては別種として扱われたこともあったが,染色体数は両者とも60で核型は同一であり,雑種もでき,この雑種は雌雄とも繁殖力を有するので,現在は同一種とされ,両者の交雑による新品種も世界各地で作出されている。

品種

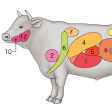

家畜牛はその用途によって乳用種,肉用種,役用種,兼用種に分けられ,その代表的な品種には次のようなものがある。

乳用種

(1)ホルスタイン種Holstein ライン河口地帯のドイツ・オランダ原産。黒白斑の大型のウシで,乳量はきわめて多く年に4500~6000kgくらい。1万kgを超すものもまれではない。脂肪率は3.4%くらい。〈乳牛の女王〉と呼ばれ全世界に広く飼われている。(2)ジャージー種Jersey イギリス海峡にあるジャージー島原産。褐色の小型のウシで体型は典型的な乳用型を呈す。乳量は年3500kgくらいであるが脂肪率が約5%と高く,脂肪球も大きいのでバターの原料乳として優れている。(3)ガーンジー種Guernsey イギリス海峡にあるガーンジー島原産。褐色に白斑があり体はジャージー種よりやや大きい。能力も同程度だが,気候風土への適応性に富んでいる。(4)エアシャー種Ayrshire イギリスのスコットランド原産。白地に赤褐色の斑紋がある。角は竪琴状に上方にのびる。乳量は年4400kgくらい。固形分が多くチーズの原料乳に適している。寒さに強い。(5)レッド・デーニッシュ種Red Danish デンマーク原産。暗赤褐色で肥育性も優れている。乳量は年3800kgくらい。(6)サヒワール種Sahiwal インド原産。乳量は少なく年約2200kgだが耐暑性に富む。(7)レッド・シンディ種Red Sindhi インド原産。赤褐色で乳量1500kgくらい。耐暑性に富む。

肉用種

(1)ショートホーン種Shorthornイギリスのイングランド原産。体重650~1000kg。白・赤白斑,糟毛(かすげ)のものがある。早熟早肥で肉質もよいが,体質がやや弱い。(2)アバディーン・アンガス種Aberdeen Angus イギリスのスコットランド原産で黒色,無角のウシ。体重530~800kg。四肢短く典型的肉用型。皮下脂肪がつきやすい。(3)ヘレフォード種Hereford イギリスのスコットランド原産。毛色は赤褐色で,顔と体の上下の線が白色。体重600~1000kg。体質強健で粗飼に耐えるが肉質は劣る。無角の品種もつくられている。(4)シャロレー種Charolais フランス原産。白色,大型のウシ。体重700~1200kg。発育がきわめて早く,肉は脂肪が少なく赤肉の比率が高い。しりが丸いのが特徴。(5)ギャロウェー種Galloway イギリスのスコットランド原産。黒褐色でやや毛が長い。体重400~600kg。強健で放牧に適す。(6)ブラーマン種Brahman アメリカ南部でインド牛のカンクレージ種,オンゴール種,ギル種などを交雑してつくった熱帯地方に適する肉用種。体重500~800kg。耳が大きく垂れ,頸垂も大きい。(7)黒毛和種 日本の在来牛をブラウン・スイス種やデボン種で改良した黒色のウシ。体重450~750kg。肉質が優れていて,筋繊維間に細かく脂肪が沈着した〈霜降り肉〉を生産する。(8)褐毛(あかげ)和種 日本の在来牛をシンメンタール種や朝鮮牛で改良して作出した褐色のウシ。体重450~800kg。

→和牛

役用種

ヨーロッパの役用牛はみな兼用種で労役専用の品種はない。アジアには多く,インド牛の大部分の品種(カンクレージ種Kankrej,オンゴール種Ongole,キラリ種Khillari,ハリアナ種Harianaなど)や中国南部から東南アジア各地の黄牛yellow cattleがある。

兼用種

(1)デーリー・ショートホーン種Dairy shorthorn イギリスのイングランド原産で乳肉兼用種。毛色は糟毛や濃赤色,白色など。乳量は4000kgくらい。日本短角種の改良に用いられた。(2)ブラウン・スイス種Brown Swiss スイス北東部原産の灰褐色のウシ。原産地では乳肉役3用途兼用の品種として用いられているが,アメリカで改良されたものは純粋の乳用種になっている。乳量4000kgくらい。温順で飼いやすい。(3)シンメンタール種Simmental スイス西部原産。黄褐色に白斑。顔と下肢は白い。大型の乳肉役兼用種。乳量4000kgくらい。(4)レッド・ポール種Red Poll イギリスのイングランド原産で濃赤色,無角の乳肉兼用種。乳量3800kgくらい。(5)ゲルプフィー種Gelbvieh ドイツ原産。黄褐色の乳肉兼用種。早熟で乳量4000kgくらい。

飼育,管理

飼養の形式は乳牛と肉牛で,あるいは経営の形態によって多少変わってくる。例えば都市近郊に見られる搾乳業者の場合には乳牛を畜舎内に繫養(けいよう)して,飼料も濃厚飼料を多給して乳の生産量を増すことに専心しているが,同じ乳牛を飼っていても繁殖,育成を目的とする牧場では,放牧を中心とした飼養形式がとられて,牧草を食べさせ運動も十分にさせるように留意している。肉牛の場合にも,子ウシ生産地帯,育成地帯,肥育地帯とそれぞれ飼育の形が変わっている。いずれにしても,ウシは草食動物であるから,飼料は青草を中心とし,冬季の青草のない場合は乾草やサイレージを給与するのがよい。体を維持する飼料としてこれら粗飼料を体重の2~3%与える。またタンパク質としては体重500kg当り1日約350gが必要である。ビタミンについては青草を十分与えていればとくに考慮する必要はない。ミネラルについても同様であるが,カルシウムと塩分については不足しがちであるから1日40gくらい給与する。これに加えて,泌乳中のウシには生産する乳の重量の1/3~1/4の濃厚飼料を生産飼料として与える。濃厚飼料としては穀類,豆かす,ぬか,ふすまなどが用いられ,これに魚粉などの動物性飼料を配合する。肥育に用いられる濃厚飼料の配合例をパーセントで次に示す。オオムギ30,トウモロコシ40,ふすま16,米ぬか6,ダイズ油かす6,食塩1,カルシウム1。

ウシに快適な環境を与え,生産能力を十分に発揮させるには,寒暑を防ぐ牛舎が必要となる。牛舎には1頭ずつを飼育する独房式と群れで収容する追込式がある。独房単飼式は1頭当りの所要面積が大きく,作業労力も多くなるので,種雄ウシや分娩(ぶんべん)ウシの場合にのみ用いられる。乳牛の場合には牛舎の中にスタンチョンと呼ばれる首かせを設置し,1頭ずつつないで管理する方式がもっとも一般的である。追込式は肥育牛や育成牛などで用いられる。搾乳牛でもフリーバーンシステムといって運動場と追込式の休憩場をセットにした方式があり,管理の省力化に有効であるが,この場合には搾乳場の施設が必要である。

牧草地に放牧する場合にも,自然牧野に一年中放牧しておく〈牧牛(まきうし)〉のような粗放な形式から,牧草地を電気牧柵(ぼくさく)で4~8区にくぎり,草生の状態を見ながら1区ずつ順を追って放牧地を移していく輪換放牧のような集約的方式までいろいろある。

日常管理としては適度の運動と日光浴はウシの健康維持のために必要である。また清潔を心がけ金櫛(かなぐし)やブラシで皮膚をこすって血行をよくすることもたいせつである。年に何回かは削蹄(さくてい)してウシが正しい姿勢を保つように注意する。角は事故防止のために,子ウシのときに除角する。角の生えてくる部位を焼きごてか苛性カリのような薬品で焼く。肉用に肥育する場合,雄は去勢するのがふつうである。去勢すると性質が温順になり,肉質も向上する。搾乳は1日2~3回行う。3回搾乳の場合は2回搾乳より10~15%乳量が増すが,労力も要するので2回がふつうである。最近はミルカーが普及して手しぼりは少なくなった。

ウシは品種によって差はあるが通例生後18ヵ月くらいから繁殖に供用する。周年繁殖が可能で,雌は妊娠しない限り21日ごとに発情を繰り返す。発情は1~2日間続き,その終了直前に交配する。最近では人工授精が広く普及し自然交配はほとんど行われなくなった。妊娠期間は平均284日で,単胎であるが5%くらいの比率で双子の生まれることもある。雄と雌の双子の場合は,しばしば雌は生殖器の異常を示し不妊となる。これをフリーマーチンという。分娩10日目くらいまでの乳は初乳といい,常乳と異なり人間の飲用にならない。この初乳には免疫グロブリンが多く含まれていて,子ウシはこれによって母親から抗体を受けとる。そのためこの期間の乳は必ず子ウシに飲ませなければならない。

ウシの品種改良を進めるために,現在改良の進んだ品種については登録協会が設立されて純粋種の血統登録を行っている。また生産能力や体型,資質の向上を図るための優秀な種畜を選抜する手段として,外貌審査や能力検定などの事業が推し進められている。

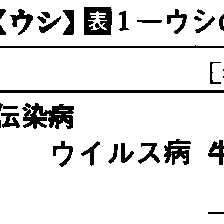

病気

ウシは飼育目的で乳用と肥育用に分けられるが,発生する病気にも相違がある。乳用牛では,泌乳のために妊娠,分娩に伴い生殖器,乳房などの器官に病気が多発し,肥育牛では消化器への負担が大となり,胃腸の病気が多い。また育成期の子ウシは,1頭当りの牛房面積の狭い追込牛舎で飼われるため,比較的呼吸器病の発生による損耗が著しい。日本で比較的多発するウシの伝染病,一般病について表1に示す。

利用

(1)牛乳 新鮮な牛乳は白色不透明な液体で,かすかな甘みと特有な香りがある。成分は品種や飼養条件,泌乳期などにより変化する。人間の乳に比べ糖分は少ないがタンパク質や灰分は2倍以上高いので,母乳の代用にする場合は調整する必要がある。搾乳場から集荷された牛乳は,工場で乳質を検査した後,ろ過器を通してちりやごみを除去し,次に滅菌器に送られて加熱殺菌される。殺菌した牛乳はすぐ4℃に冷却され,滅菌した瓶に詰めて出荷される。現在,日本の市乳はこの殺菌の前にホモジナイザーという機械を通して均質化している場合が多い。牛乳を加工した乳製品としては,バター,チーズ,練乳,粉乳,生クリーム,アイスクリームなどがある。また加工副産物としての脱脂乳,乳清(ホエー),バターミルクなどはヨーグルトその他の乳酸飲料として利用されたり,工業原料として使われている。

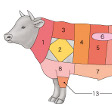

(2)牛肉 ウシの肉は赤褐色で,かたくて弾力がある。老齢のものほど色は暗色になり,繊維も粗く,脂肪も黄色みを帯びて風味が劣る。2歳未満の子ウシの肉をビールvealと呼んでいるが,肉色が淡く脂肪分が少なく水分が多いので味は淡白でやわらかい。牛肉の成分は品種,年齢,栄養状態,体の部位によってさまざまである。屠殺(とさつ)後しばらくすると肉は硬直してかたくなる。これは筋肉中のグリコーゲンが分解して乳酸となり,タンパク質が凝固するためである。これをしばらく放置すると筋肉中の酵素の働きで自己消化が起こり,タンパク質が分解して,硬直がとけてやわらかくなり風味が増してくる。これを熟成といい,牛肉では0℃で2週間,4~7℃で1週間くらいかかる。

(3)畜力 機械力の利用が盛んになるにつれ,農耕,運搬などの役利用は著しく減少した。しかし発展途上国においてはいまだに重要な動力源として使われている。ウシの作業能率は人間の約10倍といわれ,瞬間最大牽引力は体重の100~150%だが,終日発揮できる牽引力は体重の約12~15%である。ウマに比べ速度では劣るが,坂道には強い。

(4)皮 牛皮は質が緻密(ちみつ)で,強靱であり,良質の皮革として用途は広く,需要がきわめて多い。

(5)厩肥(きゆうひ) 1頭で年間8000kgの厩肥が生産され,地力の維持に活用される。しかし近年,都市近郊の多頭飼育経営では,公害源の一つとしてその処理方法が問題となってきている。

執筆者:正田 陽一+本好 茂一

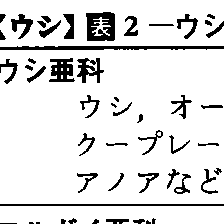

ウシ科

偶蹄目中現在もっとも栄えている類で,野生種は北アメリカ,ユーラシア,アフリカに分布し約45属,134種がある。第三紀の漸新世にアジアに現れ,中新世~鮮新世にユーラシアで目覚ましく適応放散した。今はアフリカにもっとも属が多いが,そのほとんどは,北アメリカの属とともに更新世にユーラシアから移住したものである。森林,砂漠,ツンドラ,高山と多くの環境にすむが大多数は草原にすむ。草食性で,4室に分かれ食道溝を備えた反芻(はんすう)胃と歯冠部の高い頰歯(きようし)(前臼歯(ぜんきゆうし)と臼歯)をもち,上あごには角質の歯板を備え,切歯と多くは犬歯を欠く。下あごの犬歯は切歯状に変わり,ために切歯が4対あるように見える。野生種の雄は必ず洞角(どうかく)hornをもつ。洞角は角質の角鞘(かくしよう)が中空で,前頭骨につながる骨質の角芯(かくしん)を覆う。枝がなく脱け替わらない角で,1対,まれに2対生じ,しばしば雌にもある。四肢は走行に適し,中手骨と中足骨のうち第3と第4は合一して1本の管骨(かんこつ)となり,ひづめを備えた第3,4指だけで体を支え,他の指は種々の程度に退化する。腓骨(ひこつ)は痕跡的。ウシ亜科,ヤギ亜科,ブラックバック亜科など7~14亜科に分けられ,ウシ亜科とヤギ亜科以外の亜科の分類はきわめて混乱している。表2に示したのは化石種を重視した分類の一つ。

ウシ亜科

右側の角(向かって左側の角)が根もとから先へ右巻きに,左側のが左巻きにねじれる。これに類する角はヤギ亜科のヒツジ類に見るだけで,他のものでは角がねじれるときは右側のが左巻きである。角は野生種では雌にもあり,前頭骨の後端部両側に生じて外方へのび,次に上に曲がる。角の表面はほとんど平滑で,竹の節状または瘤状の高まりを欠く。体と四肢はがんじょうで頭を背より低く保ち,尾は細長く先にはふつう長毛の房がある。吻端(ふんたん)は大きくて幅が広く,鼻孔間部は裸出して湿り,上唇に達する大きな鼻鏡(びきよう)となり,上唇はヤギ,ヒツジのように正中部で分かれていない。ヤギ,カモシカ,アンテロープ(レイヨウ)と異なり眼下腺,指間腺,鼠蹊(そけい)腺などの臭腺を欠き,頰歯は幅が広く,上あごの頰歯の内側中央には付属柱がある。乳頭は4個。ウシ属,バイソン属,スイギュウ属,アフリカスイギュウ属がある。

執筆者:今泉 吉典

人類と牛

人類が牛とかかわりをもち始めたのは,それが家畜化されて以後のみの話ではない。後期旧石器時代人の壁画であるアルタミラの洞穴壁画からは,バイソンが狩られていたことが知られる。同じく後期旧石器時代のラスコーの壁画では,最初に家畜化された北方系牛の祖先野生種と見られる原牛Bos primigeniusが狩猟対象となっている。すでに牛飼養が行われていた古代エジプトのラメセス3世時代に,この地域最後の野生牛が狩られたという。ただヨーロッパでは17世紀まで原牛は残存し,狩猟対象となっていた。アジアではミャンマー,タイ,マレー半島,ジャワの野生牛バンテンや,インドネシア,アッサム,ミャンマーのガウアが,家畜牛への野生の血の導入のための交雑以外,なお狩猟の対象となっている。ただこれらの野生種の頭数は,今やきわめて少ない。牛は,野生種に比し,人の管理下で繁殖した家畜品種が圧倒的割合を占めている数少ない動物種の一つであるといってよい。

家畜化

原牛の生息地はヨーロッパ,北アフリカ,エジプト,パレスティナ,メソポタミア,イラン,そしてヒマラヤ以北の温帯域に及んでいた。ただ考古学的遺物の骨格データから見て,確実に家畜化されたもっとも古い牛の証拠は,トルコ,アナトリア高原のステップ帯の前6千年紀前半の遺跡に見いだせる。家畜化の起源地の確定はまず不可能であるが,それはヤギ,羊とともに,西アジアの肥沃な三日月地帯周辺の丘陵地帯で起こったと考えられ,麦の栽培化が行われた地域にほぼ合致する。牛は,他の草食性で偶蹄亜目の羊,ヤギよりは湿潤な低地に生息していたにせよ,ともに乾燥したイネ科草原を好む。麦の栽培化を早く実現したこの地域の人々は,このイネ科草原で,しばしばこの牛の群れに出会い,狩猟対象としたばかりか,早く家畜化の対象とみなすことになったと考えられる。

もちろん家畜化といっても,人-家畜動物関係には,種々の段階がある。つまり特定野生群をマークした雄の選別狩猟,群れの餌づけ,搾乳開始,去勢,舎飼いなど種々の段階が考えられる。家畜牛と同じ形質をもつ骨格証拠が,考古学的に検出される時期をもって,家畜化の開始とする考古学的見解とは異なり,それ以前に幾世代にもわたる隔離群介入の時期を想定すべきであろう。ただ牛の家畜化は,ヤギ,羊のそれよりおそく,ヤギ,羊の家畜化を模倣して始められたと考えるのが妥当だろう。

家畜としての特異性

おなじ偶蹄家畜といっても,小家畜のヤギ,羊に対し,牛はその生活条件,習性などでも差異があり,家畜化されて以後の人とのかかわり方も異なっている。まず搾乳に関係して述べるならば,近世ヨーロッパでの改良種の出現までは,人が直接乳をしぼったのでは乳は出なかった。羊やヤギと異なり,実子が乳房をくわえ,哺乳しなければ,乳腺がひらかなかったのである。そのため実子を近づけ,哺乳させたのち,それを引き離してから搾乳するという催乳技術が必至であり,母子ペアの認知が搾乳者にとって必然であった。このほかに,口をあてて子宮に息を吹き込む方法もあるが,現在でもこの催乳はインド,西アジア,アフリカなどで見ることができる。ただこの母子紐帯(ちゆうたい)の強さは,別の点で牧夫にとって好つごうであった。子を幕営地にとどめておくかぎり,乳の張った母牛は牧地に放置していてもみずから戻ってくる。この帰巣的習性は,牛の放牧管理をより容易なものとしている。

雄牛についていえば,性能力ある雄牛の数を削減し,数少ない種つけ牛を残すのが放牧管理の基本である。ただ小家畜では雄の子の大半が屠殺されるのに対し,利用価値の高い牛は去勢して肥育された。そして去勢することで雄牛が馴致しやすくなるということの発見から犂耕(りこう),牽引などの用途が開発され,牧民社会だけでなく,農耕民にとっても重要な家畜となったのである。

そのうえ牛は,ラクダはもちろんのこと,ヤギ,羊に比べても乾燥には弱い。またヤギ,羊に比べ,より背丈の高い草しか食べられず,同じ中東の乾燥地帯で放牧飼養されるにしても,オアシスや川辺の湿性草原での飼育に適している。大量飼養によって初めて意味をもつヤギ,羊では,群放牧管理が一般であるのに,少数飼育でもすむ牛は,舎飼いでも十分意味がある。これらのことも,牛の定着農耕民との親和性の条件であり,中東の古代都市文明下で,牛が農耕の基礎的技術体系に早くからとりこまれ,豊饒(ほうじよう)儀礼などの重要な象徴要素として登場した背景には,これらのことが考慮されねばなるまい。なお牛の湿潤地への適応性は,東南アジア,インドネシアなどで,ヤギ・羊飼養がほとんど脱落するのに対し,ガウール牛やバンテン牛など野生種との交雑を通じて,飼育されている事実にも認められる。

消費財から資本財へ

牛が他の乳用家畜とともに,肉および乳資源として重要な意味をもったことはいうまでもない。雌は子を毎年生むばかりか,出産後長期間乳をもたらす。狩猟対象であるかぎり,それらは肉,骨,皮をもたらすものにとどまり,屠殺される対象であった。しかし搾乳対象となるとともに,それらは生かし,増殖し,搾取すべき対象となった。殺して消費する財から,生かして利益をうる資本財へと価値の移行がそこに生じた。古代ベーダ文献での〈家畜一般〉を指すpašuという語から,〈動産〉を指すpecuniaという語が生まれている。またラテン語の〈動産〉を指示するcapitaleという語が,英語のcattleという牛を指す語になっている。これらの事実は,資本財としての価値移行を如実に示している。アフリカでも事情は似ており,花嫁代償(婚資)として,つまり交換される女性の対価として牛が用いられるばかりでなく,ナイロート系の牛牧畜民の下では,生まれた子の取得を条件とした牛の預託制があり,融資による利子取得にも似た資本財としての牛の運用が認められる。

乳利用以外,家畜化による牛の利用価値は,例えば血の利用にも見いだせる。東アフリカの牛牧畜民は,定期的に矢で頸(けい)静脈を傷つけ,血をとって飲む。乳と血は,乾燥地での移動可能な飲料の意味をもちうる。また糞は,乾燥地で入手しがたい薪に代わって主要な燃料となり,家屋の壁にぬり込めるしっくいとなり,その利用は地中海地域から乾燥アジア,アフリカにまで及んでいる。

動力源としての利用

乳という利子を生む資本財としての意味は牛だけでなく,乳用家畜全般の問題である。これに対して牛に特異な位置を与えることになったのは,その労働家畜としての利用からである。中東および地中海麦作農耕地域では,早くから比較的広い耕地を浅く耕して播種(はしゆ)する農法が展開し,犂(すき)が用いられ始めた。初期には人力で犂を引く耕作があったと考えられるが,それを牛で引かせることで耕起能率は飛躍的に増大し,古代農業革命の原動力となった。シュメール都市では前3千年紀に牛の犂耕(りこう)が認められ,エジプトでも前2700年ころ,第2王朝下でその利用が認められる。前2000年前後のキプロスの遺跡にもその利用の証拠があり,その伝播(でんぱ)は,地中海地域の国家権力の確立と展開にほぼ並行している。インダス世界でも前3千年紀後半,中国黄河流域でも前2千年紀後半には,その利用が見られ,深耕の必要なヨーロッパ森林地帯での重量犂の使用により,耕地の飛躍的拡大がもたらされている。またシュメール時代の犂には条播用の播種器が取りつけられ,神殿経済における定量的麦作経営が可能となっている。

ところで麦作農耕での牛の利用は,犂耕にとどまるものではない。播種後に群れを追い込む覆土,そして脱穀にも利用されて,牛は中東での農耕技術体系の必須の要素として組み込まれることになった。雌牛が乳産のためにあるとすれば,種牛以外の雄牛は去勢され訓練されて犂耕用に用いられる。前3千年紀後半のシュメールの神殿経済管理の資料からは,特定の管理人によって雄牛が集団的に管理され,去勢後の訓練を受けてから犂耕牛として貸し出されていることが知られる。土地,人的労働力とともに,動力源としての牛が権力によって管理されているのである。

他方,湿潤アジア稲作地域においても,数頭の牛を水田に放って踏ませ,稲田を整える踏耕という形での利用がインドやタイでも認められる。日本でも,石垣島では,つい最近まで踏耕が見られ,稲作文化圏での犂耕導入以前の牛利用の事例といえる。ただインド以西とは異なり,牧夫を伴う牛群管理および乳利用を欠く点で牛の意味は小さい。根栽文化圏での乳利用欠如という事実とともに,これらは東アジアの一特徴である。

他方,牛の動力利用は,牛車という形でも展開した。それは馬車利用よりも早く,メソポタミアでは,ウル初期王朝アバルギ王の墳墓(前2600)から牛車の遺物が出土している。インダスのモヘンジョ・ダロの遺跡にもほぼ同時期にその利用が認められる。中国でも早くその利用がなされたが,日本での牛車の出現は,おそらく7世紀以後のことであろう。日本のように牛馬の保有数の少ないところでは牛車も貴人の乗物であったが,大陸においては,騎馬用の馬に対して,牛は農耕用の家畜として平民にとっての動力源であり,古代農業革命以来,近代の蒸気機関の発明,いやトラクターの出現までのほぼ5000年間,訓練を受けた牛の動力源としての意味は,いくら強調しても強調しすぎることはない。ただブラック・アフリカでは,耕作獣,輓獣(ばんじゆう)としての利用がなかったことは興味深い。

象徴としての牛

民俗学的立場から家畜化の起源を論じたハーンEduard Hahnの次のような説が,一時もてはやされたことがある。例えば,古代エジプトにおいてアピスApis牛といわれる牛がいた。それは聖牛であり,メンフィスのハトホルの神殿に一定期間飼われ,聖牛として人々の信仰の対象となった。そしてその期間が終わると盛大な儀式ののちナイル川に沈められた。そのアピス牛は彫刻として残っているが,新月形の角をもち角の間に満月をはさみもっている。バビロニアの月神シンもまた2本の牛角をもち,セム系の大地母神のイシュタルは雌牛の姿で表現されることもある。月は満ち欠けする点で,死と成長を象徴するとともに,女性の月経のリズムとも合致する。月は女性原理の象徴,ひいては大地の成長と多産の象徴になった。他方,三日月形の角をもつ牛が月と重なることによって,牛は早くから古代オリエント世界で神聖な動物とみなされていた。この牛をとらえ,豊饒を祈る農耕儀礼用の聖獣として飼い慣らす。このような動機が牛の家畜化の始まりとなった。簡単に要約すればこのような説である。現在,このようなハーンの考えを支持するものはほとんどいない。ただハーンがこのような立論をするほど,古代オリエント世界において,牛が農耕儀礼で犠牲にされ,神話上の神シンボルに伴って登場したことは確かなことである。

豊饒の女神,例えばフェニキアのアスタルテ,バビロニアのイシュタル,古代エジプトのイシス,ギリシアのイオはすべて月の女神とみなされ,かつ雌牛と密接なかかわりをもっている。農耕にまつわる祭儀や神話と牛とのかかわりは,前2千年紀後半,東地中海のカナンの地に栄えたウガリト王国の神話に登場するバアルとアナトの物語の中にみごとに示されている。

父神エールは雄牛である。その子バアルは兄のモトによって殺される。しかしバアルは処女アナトによって見いだされ,それと交わることによって生きかえる。大地はそれとともによみがえるのである。この物語で,バアルは若い雄牛,アナトは雌牛として表現されている。雄牛と雌牛の交わりが男神と女神との交わりに,そして死せる雄牛の再生が春の大地の再生と重なっている。ギリシアでも雌牛と月と地母神との象徴的な重なりが,女神ヘラのうちに認められる。このようなイメージ連合は,古代オリエント農耕文化世界での基本的発想の基底にあり,牧民的へブライの発想と対立している。牛が早くから農耕と結びついていた地域の発想だろうか。

ところで牛の神聖性は,ヒンドゥー世界においても古くから認められ,インドラのうちにその例がある。聖獣としての牛の食の禁止は,飢餓に苦しむインドでなおかたく守られている。また中国においても牛は雷神や水神とのかかわりで登場し,農耕と密接に結びついている。犠牲獣としての牛の意味だけでなく,踏耕など初期水田稲作とかかわっているのであろうか。

他方,東アフリカの牛遊牧民は,固有のしかたで牛を思考や表現の素材として用いている。スーダンのヌエル族,エチオピアのボディ族で典型的に認められるが,彼らは,多様な牛の身体模様のパターンを,色,模様のあり方についての微細で多様な分類によって区別して認識している。しかもその分類語彙(ごい)は,他の自然物の形容にも転用される基本的語彙群をなしている。男性成員は1歳になると,この色と模様の組みでつくられる語彙の一つを名まえとして与えられ,その特徴をもつ去勢された牛をみずからの牛とみなす。つまりみずからの名まえであるとともに,その属性をもつ牛の名であることによって,その牛と個人とは特異な関係で結ばれたと感じられる。ボディ族の下では,この寵愛(ちようあい)する牛が病気になったり死んだりすると,他部族の男を殺す必要を感ずる。また彼らは,その牛のために歌をつくって歌う。まさに自分と当の去勢雄牛との情緒的同一化とも見られる関係が,そこに認められる。しかし特定の模様をもつ牛への同一化は,個人のみになされるのではない。部族やクランも,特定の模様をもつアイデンティティの標識としての牛をもつ。

古代オリエント世界でも,牛の身体模様について個体識別上の分類がないわけではない。ただ彼らはむしろ性,年齢,去勢の有無を弁別の標識として分類し,象徴的表現の記号とみなし,性的交わりと生殖の相を,隠喩(いんゆ)の材料に用いている。それに対し,東アフリカ牛文化複合地域は,牛の身体特徴の個別性を個人や集団の個別性を表現する記号として用いている。犠牲獣としての牛の普遍性とは別個に,このあたりの差は興味深い。

執筆者:谷 泰

牛の図像表現

牛はヨーロッパの旧石器時代の岩壁画に馬とともに多数登場するが,これは豊饒を象徴するものと解釈される。とくに雌牛は,その乳のゆえに生命を与えるものとして母神的意味を与えられ,エジプトではとくに大母神ハトホルの象徴で,ハトホルは頭上に牛角と日輪を頂く姿で表された。同様の意味づけは地中海から西アジアまで広がるが,牛はとくにインド神話において重要な役を演じ,今日でも,その力(運搬,農耕),乳,排泄物(燃料など)をもって人間に大きい恩恵を施す神聖な動物とされている。またヒンドゥー教ではシバ神の聖獣であり,ひいては仏教でも大威徳明王の乗物ともなっている。聖獣としての牛はしばしば雄牛であり,これはその強い力と湾曲した角(三日月と同形)ゆえにとくに意味をもつのであろう。黄道十二宮の一つである雄牛は,自然のよみがえる春の太陽の象徴であった。キリスト教で牛がルカの象徴となったのは,彼が福音書にキリストの犠牲について詳記したからだといわれる。

執筆者:柳 宗玄

日本における利用と民俗

牛は日本には大陸から古く渡来した動物で,縄文時代の遺跡から存在が知られるが,家畜であったかどうかは疑わしい。弥生時代にも役畜ではなかったらしいが,古代国家の形成期からは主として農耕および駄載用として使役された。西日本でこれをタジシと呼んだ土地があるのは,シシが肉を食用とする獣類に用いられる呼称であることから,これを食用にも供したことを示す。しかし中央政権の支配下ではその屠殺,食用は禁じられ,これを犯した者にはそのむくいがあるとされた。これには仏教が強く作用していたことが確かであるが,牛乳の飲用や加工してバターやチーズをつくることが平安時代まで行われたことは《延喜式》その他の文献にも明らかである。したがって,牛肉と並んで牛から得られる産物いっさいを禁食とする風習は,仏教とは別に形成されたと考えるべきである。また,その他の獣肉を禁忌とする食習も,この時期まで鹿,猪その他の肉が忌まれなかったことから,初期仏教の作用とは無関係と認めてよい。牛は農耕用として重視されたから,牛牧も政府によって地方に置かれ,すきを用いて耕起することも行われた。平安朝では車を引かせて貴人がこれに乗る牛車(ぎつしや)が盛んに用いられ,また荷車を引かせるにも使役されたが,それはかなり激しい利用であったので苦役とみなされた。仏教の因果応報譚でもこの世で他人を苦しめた者は,次の世で牛に生まれて苦しい労働に服さなくてはならぬとされ,これが説教の事例とされたことは,《日本霊異記》その他に数多く見るところである。平安後期から荘園が多くひらかれ農地が開発されるにつれて,耕牛の需要も増大して各地に牛の特産地が形成され,とくに西日本では役牛として牛が普及した。《国牛十図》は優れた牛の産地を中部地方以西とし,東国の馬産と対比している。また,《駿牛十図》のように貴人の車を引く名牛を選び賞する風も盛んであった。

もと牛は野外に放飼いにされ,必要に応じてとらえて利用する習慣であったらしく,中世まではそれを社寺境内では禁ずる制札が見え,八丈島や松前,あるいは九州の離島など僻遠(へきえん)の地では近世までこれが残存した。近世に飼養が専業化するにつれて,畿内ではこの風が絶え,これに代わって中国地方その他にしだいに専業の牧畜地が形成され,それから上方方面へ農耕および運搬用の役牛が供給されるようになった結果,各地に牛市場が開設されて仲買人の活動が盛んになった。彼らは馬の場合と同じく博労と呼ばれ,多くは獣医を兼ねたようである。牛馬の取引には種々の特別な慣行があり,また多数の隠語や符丁が用いられて,その一部は現代の家畜市場の慣習にも残っている。牛を運搬用の車に用いる風は馬に比べれば盛んであって,とくに京都周辺では牛車(うしぐるま)として専用の車道を設け,人道の破損を避けて重量物を運搬するために利用した。近世には江戸周辺でも牛車が行われるようになっている。牛を戦闘用に用いた例は源平合戦時の俱利加羅(くりから)峠の戦を除いてきわめてまれであった。馬と異なって重量物を積載して急峻(きゆうしゆん)な道路をいく耐久性に優れるので,飛驒山地や北上高原など急峻あるいは長途の旅程には,牛を集団的に使役する隊商運搬が行われた。主として魚類,穀物,塩,砂鉄などが海岸と内陸との輸送品としてこの貨物となったようである。飛驒ではこれを岡船(おかふね)と呼び,中馬(ちゆうま)と対比された。

牛は貴人の車を引き庶民の常用でもあるとともに仏教でも尊ばれたので,日本の民俗では神仏の乗物ともされて尊敬された。祭りにも飾られて使用され,とくに田植の儀礼にはすきを引いて呪術的なシロカキをするため用いられ,その使い方には技術的秘伝があったし,また闘牛競技も本来は地域における農作の豊凶を占う意味があった。菅原道真を祭る天神社では牛を神使として尊崇し,京都の太秦では芸能神としての摩多羅(まだら)神を祭るにも牛が伴い〈牛祭〉の名がある。仏教の牛頭天王(ごずてんのう)も牛の化身とされ,出羽三山の信仰でも丑年の参拝を利益多しとして多くの登拝者が集中した。干支(えと)における丑の年と牛とが結合したのは,縁起を説く宗教者と庶民の信仰が結合した結果であるが,年のみでなく5月や8月の丑の日などに家畜の安全を祈願して潮をあびせ,水浴をさせる風もある。これはもともと人間のみそぎのように災厄を除こうとする民間信仰の強い要求が基底にあったからである。西日本では牛の守護神として大日如来の信仰が盛んであり,その縁日に牛をつれて参拝し,境内の草や樹枝を厩(うまや)にさしたり護符を牛小屋にはるなどの風習も広がった。また,農民は大日講,万人講などを結んで金銭を集め,それによって講員の耕牛を順次購入していく方式なども考えて実行していた。また,山地と平たん地のように農耕期にずれのある地帯が隣接した場合に,耕作用の牛馬を貸借して小作料に相当する代価を支払う牛馬小作も,農機具の普及前には各地に見られた。

牛肉は表面的には禁忌として食べなかったが,牛の皮革は武具その他に重要で多く利用され,中世ポルトガル人の渡来時には屠殺して食用に供する風も広まった。この肉をワカと称したのはポルトガル語に由来し,鎖国後しだいに廃れたが明治時代になって文明開化の象徴のように牛なべが賞味されることになった。牛馬の腹の中の石は鮓答(さとう),あるいはヘイサラバサラと俗称し,昔は薬効があるとして貴重視され,随筆などに多く記載されているが,胆石などと同様の生成物である。近代まで《日本霊異記》以来の人間が牛に生まれ変わるという伝承は民間に残存し,死者の身体にその名を書いて埋葬したところ,某所に生まれた農牛の横腹にその文字がそのまま毛色を異にして現れ,その人物の生れ変りであることがわかったという類の話が各地に残っていた。近世の随筆にもこの話が散見している。

執筆者:千葉 徳爾

中国における伝承

インドでは牛は神聖な家畜とされ,耕作や運搬用に使役されることはあっても殺して食用にすることは許されず,廃牛は放飼いにされる。古代中国では牛は〈太牢(たいろう)〉として神に対する供犠に用いられ,後世でも牛の頭部を供物とする風習はあったが,農耕社会では不可欠の役畜としてたいせつにされ,豚のように単なる食肉用とは考えられていない。華北で見られるのは通常の牛であるが,華南,華中には水牛が多い。水牛は水に潜る習性をもつため河川,湖沼にすむ水の霊物と考えられた。例えば杭州西湖の湖底には金の牛がすみ,干天で湖が浅くなると姿を見せ,金牛が水を吐くと湖水がみなぎると伝えられた。またこの金牛の尾や鼻綱を引きあげたところ黄金の鎖であったという口碑もある。さらに山の洞穴にすむ金牛を旅の異人が詭計(きけい)をもって盗み出そうとして失敗したという類の〈胡人採宝譚〉型の口碑もあって,各地に金牛山,金牛嶺,金牛洞,金牛池などの地名として残されている。

→ウマ →家畜 →十牛図 →牧畜文化

執筆者:沢田 瑞穂

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

祀】うし

祀】うし 」の

」の