翻訳|intelligence

精選版 日本国語大辞典 「知能」の意味・読み・例文・類語

ち‐のう【知能・智能】

最新 心理学事典 「知能」の解説

ちのう

知能

intelligence

【知能検査の開発】 知能に個人差があるということは,2000年以上前のプラトンPlatonが『国家』において知能の個人差が社会的・政治的秩序の規定因になることを述べているように,古くから知られていたものと考えられるが,知能の本質が科学的研究の対象となるのは19世紀以後であった。とくに生物学と統計学における人間の個人差を進化と遺伝に帰する考え方に関心がもたれるようになった。しかし今日用いられている知能の概念は,ビネーBinet,A.とシモンSimon,T.の1905年の画期的な研究まで待たなければならなかった。

イギリスにおいてゴールトンGolton,F.は,いとこのダーウィンDarwin,C.の進化論に興味をもち,その理論に基づいて個人差の科学的研究,とくに知能の個人差の研究に着手した。そして心理学の研究法として統計的方法を用いることや,相関の方法を考案した。ゴールトンは知能の測定結果が正規分布することを予測していた。そして知能は多くの属性や能力の関数だと考え,さまざまな人体計測や精神測定が行なえる方法の開発に取り組んだが,有効な知能測定の検査を作ることはできなかった。また,アメリカではキャッテルCattell,J.M.が個人差への関心から,メンタル・テストという用語を用いて初めて知能を測定しようとした。そして,50項目からなるテストを考案したが,それらの大部分は,たとえば,皮膚上の二点弁別や,10秒間の長さの判断など感覚的弁別能力に関するものであった。このキャッテルの試みも,ゴールトン同様,有効な知能測定の検査を作るには至らなかった。

【ビネー式知能検査Binet's intelligence scale】 実用的な知能検査を最初に考案した人物は,フランスのビネーであった。ビネーは,1890年までにゴールトンやキャッテルが用いた測定法では,子どもの反応がおとなと変わらないことを見いだした。そして,推理,判断,記憶,抽象力といった複雑な知能を測定する必要があり,それらが年齢と関連した現象であることを示した。マタラッゾMatarazzo,J.E.(1972)によると,ビネーはこの後の10年間で知能を人間の全体的なパフォーマンスの一特性であり,子どもの場合においても判断や推理という複雑な働きを必要とする設問で判定できる単一の特性であると考えるようになった。1904年パリ市の教育当局が,ビネーに特別支援学校や学級のような場で教育することが効果的な知的障害児を選び出す方法の考案について依頼した。ビネーとシモンは1905年,判断,理解,推理という複雑な精神機能を測定する30項目の問題を困難度順に並べた事実上最初の知能検査を発表した。1908年に3歳から13歳までの年齢段階に割り当てられた58の問題項目の尺度に改訂され,精神年齢mental age(MA)という概念が初めて用いられることとなった。問題の通過率によりどの年齢段階に相当するかという精神年齢を決定し,知能を表わすものとしたのである。1911年にさらに改訂が行なわれ,3歳から15歳までの年齢段階ごとに5問の問題からなる尺度に改められ,さらに成人用5問が付け加えられた。このビネーとシモンによる尺度は,瞬く間にヨーロッパ,アメリカにおいて採用され,広く利用されるようになった。

その後,1916年にアメリカにおいてターマンTerman,L.M.が,シュテルンStern,W.(1912)の示唆に基づいて知能指数を用いた初めてのスタンフォード-ビネー知能検査Stanford-Binet intelligence scaleを作った。知能指数intelligence quotient(IQ)は,ビネーの考案した精神年齢を生活年齢(暦年齢)chlonological age(CA)により割ったものを100倍したものであり,比率IQといわれる。ターマンは,ビネーと同様,知能をさまざまな知的機能の複合体ととらえ,抽象的に思考する能力において最もよく現われるものと考えた。さらに重要なことは,知能は学習された行動として現われるものであり,学習と切り離された生得的・生物学的な知能を測定できるという考え方を否定した。その意味で知能は学習により変わるものと考えることが重要である。その後,1937年に第2版,1973年に第3版,1986年に第4版,2003年に第5版と改訂が行なわれてきた。最も大きな改訂は,1986年の第4版であり,それまで使われてきた精神年齢により比率IQを求める方式から,ウェクスラー式知能検査と同じ偏差IQ,すなわち同一年齢の母集団における成績の相対的位置を示す標準得点を求めるものとなった。さらに言語的推理,数量的推理,抽象的視覚的推理,作業記憶の四つの領域の標準得点を求めるための15の下位検査からなるものとなった。

【ウェクスラー式知能検査Wechsler's intelligence scale】 ニューヨーク市のベルビュー精神病院の主任サイコロジストであったウェクスラーWechsler,D.は成人の評価のための知能検査としてビネー式知能検査の不備を補い,診断的価値の高い検査を作ることを意図した。そしてウェクスラー-ベルビュー尺度Wechsler-Bellevue Intelligence Scaleの初版を1939年に発表した。さらに1955年にWAIS(Wechsler Adult Intelligence Scale)として改訂した。またそれより前,1949年に児童用のWISC(Wechsler intelligence scale for children)を発表した。さらにWPPSI(Wechsler preschool and primary scale of intelligence)が1967年に幼児用として作成された。

これらの検査はビネー式知能検査と異なり,比率IQではなく知能偏差値すなわち偏差IQdeviation IQ(DIQ)を求めるものであり,特定の年齢集団の中でどの位置にいるのかを示す値となっている。すなわちその年齢集団の平均を100として,1標準偏差を15とする正規分布として尺度化されているものである。IQ90から109の間にその年齢集団の50%の人が含まれることになる。そして平均から2標準偏差の値となる70より低い値を取る人は2.2%,すなわち知的障害の一つの判断の基準となる値の範囲に入る人は約2.2%いることになる。さらにウェクスラー式知能検査は,知能の発達に影響するものとして言語と非言語の二つの要素を挙げ,言語的要素にかかわる課題を言語性下位検査として設定し,それらの得点合計から言語性IQverbal IQ(VIQ)を求めるものとなっている。また非言語的要素にかかわる課題を動作性下位検査として設定し,それらの得点合計から動作性IQperformance IQ(PIQ)を求めるものとなっている。これは集団式知能検査の開発と関連している。

アメリカの第1次世界大戦への参戦により,多くの兵士を適切な訓練プログラムへ振り分けるために能率的に実施可能な客観的なテストが必要となったため,集団で実施可能な集団式知能検査group intelligence testが求められた。陸軍アルファ式が文字の読み書きができる人のために作られ,一方なんらかの理由で英語の読み書きができない人のために陸軍ベータ式の知能検査が開発された。陸軍アルファ式の課題が言語性の下位検査の開発につながり,また陸軍ベータ式の課題が動作性の下位検査の開発につながった。これらの集団式知能検査は,学校や産業界で広く利用されたが,その利用は必ずしも適切なものではなかった。個別式知能検査としてのビネー式知能検査や,ウェクスラー式知能検査においては集団式の知能検査より,個別の実施により対象者の不安や外的な要因などを配慮し対応でき,またそのことを考慮に入れて結果を解釈することができる。さらにテストの実施ならびに解釈は熟練したサイコロジストによってなされなければならないことを考慮すると,集団式知能検査は不十分なものといえる。

ウェクスラーが成人用,児童用,幼児用に用いた言語性,動作性の下位検査は基本的に同一のものを測定するよう工夫されてきた。それらの下位検査は,平均が10点,1標準偏差が3点である評価点として尺度化されている。その結果,言語性,動作性の各下位検査間の個人内の能力のプロフィールを知ることができ,個人内差を明らかにできるものとなり,単に知能水準を知るだけでなく,障害をもつ人の支援を考える基礎を提供するものとなり,世界的に広く利用されるものとなった。

アメリカにおいては,WAISは,1981年にWAIS-Rとして改訂され,さらに1997年にWAIS-Ⅲへと改訂された。このWAIS-Ⅲにおいて従来の言語性IQ,動作性IQだけでなく,新しい下位検査を加え,因子分析に基づく下位検査のまとまりから,言語理解,作業記憶,知覚統合,処理速度という群指数を求めるという大きな改訂が行なわれた。さらに,2008年WAIS-Ⅳへと改訂され,下位検査の内容も大きく変更され,全検査IQと言語理解verbal comprehension,知覚推理perceptual reasoning,作業記憶working memory,処理速度processing speedという指標得点index scoreを求めるものとなった。また,児童用のWISCも1974年にWISC-R,さらに1991年にWISC-Ⅲとして改訂され,2003年にWISC-Ⅳとして大改訂がなされ,上述のWAIS-Ⅳと同様の改訂が行なわれた。この結果,ウェクスラー式知能検査は,四つの指標得点と全検査IQを求めるものとなり,現在の知能理論に基づいて改訂がなされたものといえる。

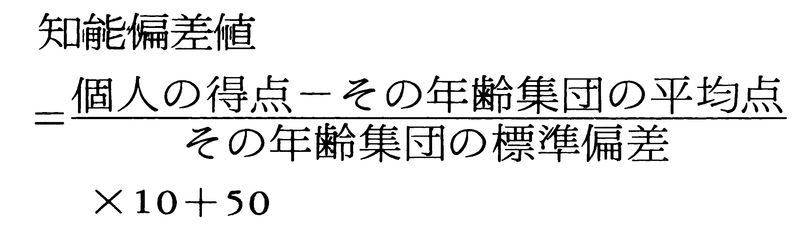

【日本において利用可能な知能検査】 現在日本において利用可能な,ビネー式知能検査は,鈴木-ビネー知能検査と田中-ビネー知能検査,京都児童院式発達検査である。最も新しいものは田中-ビネー知能検査Ⅴ(2003)であり,従来のビネー式知能検査と同様2歳から13歳までは,精神年齢を用いた比率IQを求めるが,14歳以上は知能を四つの領域(結晶性,流動性,記憶,論理推理)に分け,領域別の偏差知能指数と総合偏差知能指数を求めるものとなっている。また2歳から13歳でも,各年齢水準での偏差知能指数を求めることができる。知能偏差値は平均を100,1標準偏差を16としたものである。

ウェクスラー式知能検査は,WAIS,WISCについてはアメリカでの改訂に合わせ,改訂が行なわれてきており,現在利用可能なものは,日本版WAIS-Ⅲ(2006)と日本版WISC-Ⅳ(2010)である。またWPPSIについては,アメリカにおいてはWPPSI-Ⅲと改訂が重ねられてきたが,日本では改訂が行なわれてきておらず,現在WPPSI-Ⅲの標準化実験が行なわれている段階である。

その他の知能検査として利用可能なものは,文化差に影響されない知能検査として知られているレーブン・色彩マトリクス検査Raven's colored progressive matrices test(RCPM)がある。日本版CPMは杉下守弘らにより1993年に出版された。これは,非言語性の推理能力を問う課題を用いて知的能力の水準を評価しようとするものである。

【計量心理学における知能の理論】 計量心理学psychometricsは,感覚や知能,性格や趣好などのように,直接観察できない心理学的構成概念を測定する心理学の一分野であり,心理学的測定法ともよばれる。計量心理学における知能の理論は,知能の種類がいくつあるのかという議論を中心に発展してきた。方法としては,課題成績間に見られる相関の分析を根拠としている。すなわち,二つの課題成績の相関が高いほど,より多くの能力が両課題の解決に共通に関与していることを意味すると考えるのである。また,因子分析factor analysisという多変量解析技法を用いることにより,多くの課題間の相関を一度に分析し,相関の高い課題のグループを見いだすことが容易になる。グループに属する課題では,その解決に共通の能力が関与していると考えるのである。それゆえ,知能の理論は因子分析とともに発展してきた。

まず,スピアマンSpearman,C.E.(1904)は,教科の成績などの相関を検討した結果,それらに共通する一つの能力因子の存在を提唱した。この因子は,個人の全般的な能力水準を示すと考えられることから,一般知能general intelligenceと名づけられた。その頭文字を取ってg因子g factor,あるいは一般知能因子g general intelligence factor gとよばれることもある。この因子は,知能の因子分析研究において繰り返し再現される頑健な因子であり,今日でも多くの理論に取り入れられている。また今日では,知能検査における知能指数の理論的根拠とされている。なお,スピアマンはg因子のほかに,それぞれの教科に固有の特殊因子(s因子)を報告しており,それゆえ二因子説とよばれることもある。

一方,サーストンThurstone,L.L.(1938),およびサーストン,L.L.とサーストン,T.G.(1941)は,スピアマンが扱った課題よりはるかに多い57種の課題について因子分析研究を行なった。その結果,七つの知能因子が抽出されたことから,知能はg因子一つだけでなく,複数の種類が存在すると考え,多因子説multiple-factor theoryを唱えた。

その後,コンピュータの発達とともに,因子分析において扱うことが可能な課題の数も増大した。知能はその定義と範囲が明確でないことから,範囲を拡張し課題を増やすことにより,因子の数も増えることになる。その究極としてギルフォードGuilford,J.P.(1967)による知性の構造モデルstructure-of-intellect model(SOIモデル)が登場した。この理論では,多数の知能因子を整理するために,三つの次元を想定した。すなわち,内容,所産,操作である。内容次元は図的,シンボル的,意味的,行動的の4種類(後に5種類),所産は単位,クラス,関係,体系,変換,含意の6種類,操作次元は評価,収束的思考,拡散的思考,記憶,認知の5種類があると考えた。つまり,知能には4×6×5=120(後に150)の因子があることになる。たとえば,図同士の関係を評価する知能の因子,シンボルの体系を記憶する知能の因子などが存在するというのである。ギルフォード自身はすべての因子の実在を証明しようとしたが,因子分析はその性質から,分析する課題の組み合わせや対象者が変わると,一部の因子は再現されない可能性があり,実際いくつかの因子は追試できなかった。結局ギルフォードの理論は,今日では実践的にも理論的にもあまり顧みられなくなっている。

ギルフォードとは別の視点で知能因子の整理を試みたのがキャッテルCattell,R.B.(1941)である。彼は知能因子の階層性を想定した。すなわち,一般知能因子gの下位分類として,流動性一般能力,結晶性一般能力の二つが存在すると考えた。前者は流動性知能fluid intelligence,あるいは流動性能力fluid abilityともよばれ,しばしばGfという略記号で表現される。新奇な状況に適応する際に必要となる能力であり,生理的成熟に関係しており,成人期以降は減退すると考えられている。一方,後者は結晶性知能crystallized intelligence,あるいは結晶性能力crystallized abilityともよばれ,しばしばGcと略記される。学習によって得られた知識,習慣,判断力などであり,教育や文化の影響を強く受け,成人後も成長が続くと考えられている。キャッテルはホーンHorn,J.L.とともに縦断的な実証研究を行ない,流動性知能,結晶性知能の再現性,および発達的変化を明らかにした。その後,ホーン(1965,1968)は,上記の二因子に視知覚処理,短期記憶,長期記憶,処理速度,聴覚処理の五因子を追加した。

さらにキャロルCarroll,J.(1993)は,キャッテルとホーンによる知能因子理論を,三つの層に分類して整理した。すなわち,第Ⅲ層には一般知能因子gが位置づけられている。第Ⅱ層には16種類の広域能力broad abilityが位置づけられており,結晶性知能や流動性知能はここに含まれている。第Ⅰ層には,さらに細分化された領域固有の能力narrow abilityが位置づけられている。たとえば,第Ⅱ層である流動性知能(Gf)の下位能力としては,帰納的推理,量的推理,推理速度などが第Ⅰ層に位置づけられている。同様に,結晶性能力(Gc)の下位能力には,語彙知識,一般知識,文化の知識,一般的科学的知識,コミュニケーション能力などがある。第Ⅱ層に属する他の能力としては,量的知識(Gq),読み書き(Grw),短期記憶(Gsm),視覚処理(Gv),長期記憶(Glr),処理速度(Gs),決断-反応速度(Gt)などがある。この理論は,キャッテル,ホーン,キャロルの頭文字を取ってCHC理論CHC theoryとよばれており,g因子と多因子説を統合するもので,知能の因子分析研究の集大成である。今日知能検査を作成ないし改訂する際には,この理論が必ず考慮されるようになっている。

【計量心理学以外の知能の理論】 因子分析研究を行なうためには,なんらかの検査課題ないしアンケートに回答するかたちで能力が測定できることが前提となる。そのため,因子分析を根拠とする知能理論は,学業知能academic intelligenceを中心に扱ってきた。これに対し,既存の知能検査法では測定できない知能の領域を追究した理論も存在する。

ガードナーGardner,H.(1983,1999)は多重知能理論theory of multiple intelligencesを提唱した。彼は知能を直接見たり数えたりできない潜在能力であると考え,また,測定になじまない領域にまで,知能の範囲を拡張しようとした。1999年の時点で彼が提唱していた知能の種類は八つである。すなわち,言語知能,論理-数学知能,音楽知能,空間知能,身体運動知能,人間関係知能,個人内知能,博物学知能である。因子分析研究によらないとすれば,これらの知能は別の基準によって選択されなければならない。そこで彼は八つの基準を考えた。すなわち,①脳損傷研究において,他の機能との独立性が証明されている。②進化心理学において進化的妥当性が示されている。③その知能の中核的構成要素となるモジュール的な情報処理過程が存在する。④独自のシンボル体系をもつ。⑤固有の発達過程が存在する。⑥その知能だけを特異に発達させた天才やサバンが存在する。⑦他の知能と容易に並行処理できるという実験心理学的証拠がある。⑧仮に検査で測定した場合,他の知能と弱い相関が見られる。ガードナーの考え方は理論的考察が中心となっており,実証性に乏しいという批判がある。

スタンバーグSternberg,R.J.(1985)もまた,既存の理論が顧みなかった知能の領域を追究し,包括的な理論を提唱した。彼の理論は知能の鼎立理論triarchic theory of intelligenceとよばれ,成分理論componential subtheory,経験理論experiential subtheory,文脈理論contextual subtheoryという三つの柱で構成されている。また,これらはそれぞれ分析的知能analytical intelligence,創造的知能creative intelligence,実用的知能practical intelligenceに対応づけられている。成分理論とは,知的行動の基礎となる情報処理過程を明らかにするもので,分析的知能の理論とされており,三つの成分で構成されている。すなわち,①情報処理のコントロール,モニター,および評価にかかわるメタ成分,②メタ成分によって生成された方略に従い,推論や比較などの情報処理を実行するパフォーマンス成分,③情報の符号化や合成,比較など,学習や記憶貯蔵にかかわる知識獲得成分である。分析的知能は,伝統的な知能検査や学力テストで測定され得る能力と考えられるが,メタ成分は従来の研究には含まれていない新しい視点である。次に,経験理論とは,新しい課題を効率的に遂行する能力に関する理論であり,創造的知能の理論と位置づけられている。これには,新奇の事態に対応する能力,および,処理を自動化する能力が含まれる。最後に,文脈理論とは,成分理論における3成分を現実世界に応用する過程に関する理論であり,それゆえ実用的知能の理論と考えられている。文化に適応する能力,自分の能力や興味に合った環境を選択する能力,および,環境を改変して自分に適合させる能力が含まれる。スタンバーグの理論は情報処理アプローチであり,課題解決における情報処理過程や,その訓練による変容,実生活での運用など,因子分析研究が扱ってこなかった点に注目した。実証的研究も多数あり,実践的示唆に富む理論である。

【知能に関するその他の基礎研究】 知能検査で得点からIQを算出するための換算表は,数年ごとに改訂される。フリンFlynn,J.R.(1984)は代表的知能検査における新旧の換算表を比較し,IQが年換算で0.3点ずつ上昇する現象を見いだした。この現象は,程度の差こそあれ調査対象となった欧米14ヵ国すべてで見られ,レーブン・マトリクス検査のような流動性知能の検査でとくに顕著であり,算数や知識のような結晶性知能の検査では上昇は少なかった(Flynn,1987,2003)。フリン自身はこの現象を社会文化的要因の影響と考えているようであるが,栄養状態の改善によるとする意見もあり,真の原因は明らかではない。この現象は,報告者にちなんでフリン現象Flynn effectとよばれている。

欧米では知能の人種間差がしばしば研究対象となる。知能検査の結果を人種間で比較すると,その平均値にはたしかにしばしば差が現われる。行動遺伝学behavioral geneticsによれば知能は遺伝率が高いことから,環境や教育の整備にかかわらずこの知能の人種間差は永続するという議論がなされることがある。しかし,この議論はしばしば遺伝率の誤解に基づいている。また,知能は社会文化的要因の影響を受け得るものであり,人種間に見られる差も,実際には社会文化的な差でかなり説明できるという主張もある。

知能の性差sex differenceもまた,しばしば研究対象となる。最近の研究をまとめると,視覚的ワーキングメモリを使用してイメージを操作する能力では男子が優れており,一方,長期記憶から音韻的あるいは意味的情報をすばやく取り出す能力や言語の獲得・使用については女子が優れているという。ただし,知能検査におけるIQなどの総合得点については,最近では意図的に性差が現われないように作られることも多い。 →遺伝 →感情知能

〔大六 一志・前川 久男〕

出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「知能」の意味・わかりやすい解説

知能

ちのう

intelligence 英語

intelligence フランス語

Intelligenz ドイツ語

定義

知能には種々の定義があるが、比較的広く受け入れられているものを類型化すると、次の六つに大別される。

(1)抽象的思考力を重視するもの

(2)学習する能力とみなすもの

(3)新しい環境に対する適応性を強調するもの

(4)包括的に定義しようとするもの

(5)操作的定義

(6)情報処理の能力

(1)はターマンの「抽象的思考を行いうる程度に比例して、その人は知能的である」という定義や、スピアマンが認識の原理として掲げた経験の認知、関係の抽出、相関者の抽出の三つのなかの、関係の抽出と相関者の抽出を知能の本質とみた見解によって代表される。(2)はディアボーンW. F. Dearborn(1878―1955)の「学習する能力、または経験によって獲得していく能力である」という定義によって代表される。(3)の定義の代表としてはシュテルンの「個人が思考を新しい要求に意識的に応じさせる一般的能力であり、新しい課題と生活に対する一般的精神的順応力である」という定義が代表としてあげられる。(4)としてはストッダードGeorge Dinsmore Stoddard(1897―1981)の「困難性・複雑性・抽象性・経済性・目標への順応性、社会的価値、独創の出現を特徴とする諸活動を遂行し、かつ、精力の集中と情緒的な力への抵抗を必要とする条件下において、それらの諸活動を持続することができる能力」という定義や、ウェックスラーDavid Wechsler(1896―1981)の「目的的に行動し、合理的に思考し、その環境を効果的に処理する個人の総合的・全体的な能力」という定義があげられる。(5)はボーリングの「知能検査によって測定されたもの」によって代表される。(6)は1970年代以降発展してきた認知心理学に基づく考え方で、キャンベルJ. P. Campbellは、「情報処理課題を含む仕事の遂行にみられる個人差を決定する要因が一般的能力である」(1990)としている。以上に紹介した定義はいずれも知能の一面をよく示しているが、それぞれの欠点も指摘されており、いずれも完全なものとはいいがたい。1980年代以降の情報・通信技術の革命的発展に伴い、コンピュータにおける知的情報処理システムについての研究が進んでいるが、これらについては「人工知能」「認知科学」の項目を参照。

[肥田野直]

知能の分類

知能を系統発生的にとらえたビオーG. Viaud(1899―1961)は、人間と動物の行動を本能的行動と知的行動に分け、知的行動をさらに感覚運動的知能(実用的知能)と概念的・論理的知能に区分した。一方ヘッブは個体発生の見地から知能Aと知能Bとに分け、前者を知的機能の生得的潜在力とし、後者をその潜在力が環境との相互作用の結果として実現する範囲とした。また、教育心理学者ソーンダイクは具体的知能、抽象的知能、社会的知能の三つに分類した。

[肥田野直]

知能の因子と構造

多数の知能検査の結果の間の関係を解明する因子分析的研究から多くの学説が生まれた。スピアマンは一般知能因子(g)と各検査に固有な特殊因子(s)からなる二因子説を唱えた。サーストンはいくつかの群因子と特殊因子からなるとする多因子説を提唱し、基本的群因子として空間、知覚、数、言語、記憶、語の流暢(りゅうちょう)さ、および推理の7因子をあげた。

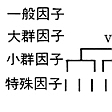

スピアマンの一般知能因子の説を発展させたバーノンP. E. Vernon(1905―1987)は、一般因子、群因子、特殊因子の階層的関係によって説明しようとする。検査は、それぞれの特殊因子のほかに、いくつかの検査に共通する小群因子をもつ。小群因子は大群因子を共有する。大群因子には言語的・数的・教育的因子(v:ed)と機械的・空間的・運動的因子(k:m)の二つがある。そして、この大群因子に共有される高次の因子として一般因子がある。

階層説をさらに発展させたのはキャロルJohn Bissell Carroll(1916―2003)の三層理論(1993)である。彼は1927年以降60年間に発表された460余りの因子分析的研究を再分析して、一般因子、大群因子にあたる8因子、小群因子にあたる69の因子を得た。大群因子としては流動性知能、結晶性知能、一般的記憶と学習、視知覚、聴知覚、記憶想起力、認知速度、情報処理速度があげられている。

一方、キャッテルは、大群因子にあたる因子として流動的知能(Gf)と結晶的知能(Gc)をあげている。前者は新しい場面への適応に関与するもので、知覚的因子や空間的因子などを含む。後者は経験の結果として形成されるもので、言語的因子などが含まれる。このGf-Gc理論を修正したホーンJ. L. Horn(1928―2006)とノールJ. Nollの理論(1997)では、流動性推理、文化適応による知識、短期の把握・保持、長期記憶から想起する流暢さ、視覚的処理、聴覚的処理、処理速度、正しい判断の速度、量的知識の9種の能力があげられている。

ギルフォードの知能構造(SI)モデルは内容、所産、操作の三次元を立方体として表したもので、120の因子の関係を説明している。ただし、このなかには未確認の因子も含まれている。なお、操作のなかの発散的思考は創造性に特有なもので、これを知能の一部として位置づけているのである。

[肥田野直]

拡張された知的能力の理論

知能検査のみならず、さまざまな分野で功績のあった者や脳損傷者の研究、さらに種々の文化的背景を考慮した新しい知的能力の理論が1980年代に現れた。その一つはガードナーHoward Gardner(1943― )の多知能理論theory of multiple intelligences(1983)である。彼は知的能力を環境の文脈のなかで幅広くとらえ、言語的知能、論理的・数学的知能、空間的知能、身体的・運動的知能、音楽的知能、対人的知能、個人内知能に分類し、さらに1998年自然主義的知能naturalist intelligenceを加えている。他の一つはスターンバーグRobert J. Sternberg(1949― )の鼎立(ていりつ)理論(三頭理論)triarchic theory(1985)である。これはコンポートネント理論、経験理論、文脈理論の三本柱からなる。コンポートネント理論は流動的知能や結晶的知能など3種類の情報処理過程を扱う。経験理論は知的能力と経験との関係を扱う。文脈理論は社会文化的文脈によって知的行動がいかに規定されるかを明らかにするものである。

[肥田野直]

知能の遺伝的要因

双生児研究は一卵性双生児間の知能の相関が高く、二卵性双生児、兄弟姉妹、親子の間ではこれより低いことを明らかにしている。これは、遺伝的要因の存在を証明するものである。200以上の研究成果を総合したブチャードThomas J. Bouchard Jr.(1937― )とマギューM. McGueによれば、対間の相関係数の平均は同じ環境で育った一卵性双生児では86、異なる環境で育ったものは72、同じ環境で育った二卵性双生児は60、同じ環境で育った同胞(兄弟姉妹)は47、同じ環境で育った実子と養子では29となっている。

[肥田野直]

知能と環境的要因

乳・幼児期の環境が知能の発達に大きな役割を果たすことは否定できない。特殊な例であるが、社会的に隔離された環境に育てられた子供は知能を含めたさまざまな機能の発達が阻害されたという事例が、国内外で報告されている。環境要因のなかでもとくに母子分離(母親剥奪(はくだつ))の影響が大きいといわれている。このような場合、環境条件の改善によって発達の遅れを回復した事例は多い。しかし環境条件を良好にすれば知的発達が促進できるとはかならずしもいえない。たとえば恵まれない環境の幼児に対してアメリカで試みられた補償教育の効果は、若干の例外を除き小学校入学後はほとんど残らなかったという。

世代ごとに平均身長などが増加し、性機能が早熟化する現象はヨーロッパや日本で確認されている。この現象は発達加速現象accelerationとよばれるが、知能検査の結果についても同様な傾向がフラインJames R. Flynn(1934―2020)によってみいだされた(1984)。このフライン効果も環境的要因の重要性を示唆するものである。

[肥田野直]

知能の発達

知能検査の結果を年齢別に比較すると、16歳から20歳の間に頂点に達し、それから低下する曲線が描かれる。機能別にみると、知覚の速さや空間的判断力は早く頂点に達し、言語的能力は20歳後半に頂点に達するが、その減退も緩慢である。ただし、個人差も大きく、知的優秀者は30歳を過ぎても上昇している例がある。

[肥田野直]

知能指数の恒常

知能検査の結果として得られる知能指数は、小学校2年生以後になるとかなり安定する。たとえば、小学校2年と中学校3年の検査成績を比較した狩野広之(かのうひろし)(1904―1990)の研究では、知能指数の差がプラスマイナス5以内の者が4割あり、16以上の差を生じた者は1割5分にすぎなかった。しかし、乳・幼児期の検査結果はかなり変動する。その反対に20歳以上になると10年以上先の結果をかなり正確に予測できる。

[肥田野直]

『上武正二・辰野千寿著『知能の心理学』(1968・新光閣書店)』▽『肥田野直編『講座心理学9 知能』(1970・東京大学出版会)』▽『上出弘之・伊藤隆二著『知能』(1972・有斐閣)』▽『坂元昂編『現代基礎心理学7 思考・知能・言語』(1983・東京大学出版会)』▽『湯川良三編「知能と創造性」(『新・児童心理学講座4』所収・1993・金子書房)』▽『佐藤達哉著『知能指数』(講談社現代新書)』

改訂新版 世界大百科事典 「知能」の意味・わかりやすい解説

知能 (ちのう)

intelligence

知能には,いろいろな定義があるが,3種類に大別できる。第1は,適応力とみる定義で,新しい場面や困難な問題に直面したとき,本能的な方法によらずに,適切かつ有効なしかたで,順応したり解決したりする能力を知能とみなす。第2は,抽象的思考力,推理力,洞察力などの高等な知的能力とみる定義で,言語や記号などを用いて,概念のレベルで思考を進める能力を知能とみなす。第3は,学習能力とみる定義で,知識や技能を経験によって獲得することを可能にする能力を知能とみなす。しかし,これらの定義は決して矛盾し合うものではない。新しい場面に適応するためには,学習能力なしにすまされないし,抽象的思考力は,不必要な試行錯誤を少なくすることによって問題解決を促進させ,同時に具体的な,直接的な場面をこえ順応の場を広げていくという点で,新しい場面に対する適応力の前提である。だから,ほぼ同一の知的能力を,異なる観点から定義しているにすぎないともいえる。そこで一般には,知能とは知能テストで測定される能力であるという操作的定義(測定操作による定義)が,採用されている。

知能テストによって測定された結果は,精神年齢mental age(MA),知能指数intelligence quotient(IQ),知能偏差値T-scoreなどによって表示される。たとえばビネ式知能テストでは,年齢別にテスト問題が配当されており,子どもがどの年齢相当の問題まで合格したかに応じて,その子どもの精神年齢が決定される。そして,その子どもの実際の年齢,すなわち暦年齢chronological age(CA)に対する精神年齢の比率を示すのが知能指数で,

で算出される。また知能偏差値は,その子どもと同年齢の標準知能からの脱逸の度合を示すものであって,次の公式により算出される。

知能指数は100を,知能偏差値は50を平均値として,上下に左右対称の正規分布をなしている。

素質と環境

知能指数は,一般に恒常でありつづけると考えられている。このことは,知能が遺伝的要因により規定されていることの根拠となっている。また,知能の遺伝規定性は,家系調査や双生児研究によっても裏づけられている。しかし実際には,子どもの知能テストへの慣れ,検査者や検査方式の相違などによる測定誤差が,テストにはつねにつきまとうため,ある程度,知能指数の変動はまぬがれない。その上,知能が素質的なものであるにしても,環境や教育によってかなりの影響を受けることとなる。事実,知的刺激に乏しい環境で長く生活した子どもは,それだけ知能の発達が遅れる。たとえば文化的恩恵を受けることの少ない農山村の子どもや,活動や自己表現に対して応答や奨励を受ける機会を持たない児童養護施設の子どもは,知能の発現が抑制・阻止されるということが明らかにされている。とりわけ,発達初期においては,子どもの知能がその生活環境に大きく規定されるといわれている。そのため最近は,知能Aと知能Bに分け,知能に対して二つの意味を持たせる説明が一般的となってきた。知能Aとは生得的な素質的能力であって,まったく仮定の知能にすぎず測定することはできない。一方,知能Bは,知能Aを核としながらも生活環境とのかかわりで発達していく知能であり,普通われわれはこれを知能と呼んでいる。現在のところ知能テストでは知能Bしか測定できない。そのため,知能Aが同じと仮定される場合でも,生活環境が異なると,知能テストの得点が異なってしまうことが当然ありうるわけである。

年齢的変化

このことは,知能が素質と経験との総合的結果として発達していくということであるが,その発達過程についてみると,一つの知能発達曲線を描くことができる。一般に,年齢とともに知能は規則的に進歩するが,13,14歳ごろから発達がやや緩慢となり,16~18歳ごろに頂点に達した後,その知能は徐々に退行していく。ただしこの発達曲線には,かなりの個人差がみられ,知能のすぐれている子どもは,劣っている子どもよりも発達の速度は大きく,しかも比較的高年齢までその進歩を続ける。その結果,年齢の増加とともに知能の個人差はいっそう広がっていく。成人期における知能の退行現象については,知能の領域に応じて,それが現れやすい分野と現れにくい分野がある。一般に,空間関係把握力や推理力は,20歳ごろから急速に衰えるが,言語的能力や計数能力は比較的高年齢になっても維持される。知識や語彙の量は年齢を重ねるとともに増加するので,低下していく全般的知能が,これによって補われながら働き続けることとなるのである。

知能因子

知能を構成している因子については,知能テストの結果の統計的処理にもとづいて分析されるが,これをめぐってさまざまな解釈がおこなわれてきた。これを大別すると,〈二因子説〉と〈多因子説〉とに分けられる。二因子説をとるのが,スピアマンC.E.Spearmanであって,彼によれば,知能は,共通な基本的知能である一般因子と,それぞれの知的活動に特有な特殊因子とから成る。一般因子は,いわば一般的な精神エネルギーであって遺伝的に決定されるのに反し,特殊因子は,いわばエンジンの働きをするものであり,特殊な経験と学習により決定されるという。一方,多因子説の代表者は,サーストンL.L.Thurstoneで,数,語の流暢さ,言語理解,記憶,推理,空間,知覚的速さの七つの特殊因子を,知能の基本的能力とみなし,一般因子は特殊因子から抽出された二次的因子にすぎないと主張している。なお,操作,所産,内容の三つの次元を持つ理論模型から,120個の知能因子を仮定したギルフォードJ.P.Guilfordの知性構造論も,多因子説の中に含めることができる。この説は,従来の知能理論で見落とされていた領域の知能を取り上げているだけでなく,未発見の知能因子も予言しているという点で,注目されている。

執筆者:滝沢 武久

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「知能」の意味・わかりやすい解説

知能

ちのう

intelligence

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「知能」の読み・字形・画数・意味

【知能】ちのう

子、栄辱〕材性知能は、君子小人も一なり。榮を好み辱を惡(にく)み、利を好み

子、栄辱〕材性知能は、君子小人も一なり。榮を好み辱を惡(にく)み、利を好み を惡むは、是れ君子小人の同じき

を惡むは、是れ君子小人の同じき なり。其の之れを求むる

なり。其の之れを求むる 以(ゆゑん)の

以(ゆゑん)の ~は、則ち異なり。

~は、則ち異なり。字通「知」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「知能」の意味・わかりやすい解説

知能【ちのう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の知能の言及

【知識人】より

…ふつう,知識人という場合の知識は,intelligenceではなくて,intellectを指す。すなわち,intelligenceとは,それぞれの学問や芸術において,すでに正当化されている認識パラダイムを遵守し,その規範的枠組み内部で業績や〈生産性〉を追求する知的能力であり,そのかぎりにおいて〈把握,操作,再調整,整理などをこととする〉精神の一側面である。…

【理性】より

…次に悟性という訳語は81年にはunderstandingに当てられ,明治30年代以来ドイツ語のVerstandの訳語でもある(1885年には〈理会力〉,96年には〈解性〉がVerstandの訳語であった)。intellectの訳語は,1881年には〈智力〉,明治30年代から〈知性〉〈知能〉が加わり,明治40年代の末から〈知性〉に定着する一方,〈知能〉をintelligenceに当てる用法が増す(1886年に中江兆民はintelligenceを〈智〉〈智の機能〉と訳した)。他方,intelligenceは明治・大正期以来〈叡智〉〈叡知〉の訳語があり,大正期には超自然界・叡知界の認識能力としてのラテン語intelligentiaが〈叡知〉と訳された。…

【理性】より

…次に悟性という訳語は81年にはunderstandingに当てられ,明治30年代以来ドイツ語のVerstandの訳語でもある(1885年には〈理会力〉,96年には〈解性〉がVerstandの訳語であった)。intellectの訳語は,1881年には〈智力〉,明治30年代から〈知性〉〈知能〉が加わり,明治40年代の末から〈知性〉に定着する一方,〈知能〉をintelligenceに当てる用法が増す(1886年に中江兆民はintelligenceを〈智〉〈智の機能〉と訳した)。他方,intelligenceは明治・大正期以来〈叡智〉〈叡知〉の訳語があり,大正期には超自然界・叡知界の認識能力としてのラテン語intelligentiaが〈叡知〉と訳された。…

※「知能」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...