目次 性の思想史 性現象の諸相 人類文化の中の性 日本の性風俗 性役割と性差別 性の生理学 性の連続性 男女の身体的差異 性と年齢 生物の性 性の決定 植物の性 〈性〉ということばにはさまざまな意味がある。まず〈性〉は生物の多くの種にみられる二つの表現形態の区別で,ヒトであれば男性-女性,動植物であれば雄性(雄)-雌性(雌)の区別を意味する。次に,この二つの性が存在するところから生じる行動,現象も一般に〈性〉といわれる。

ヒトの場合,性は遺伝子によって決定され,発生の過程で内性器,外性器の性分化が起こる。これを一次性徴という。次いで思春期にいたると,男子では筋骨の発達やひげが生えるというぐあいに,一見して〈男らしい〉〈女らしい〉体つきとなる。これを二次性徴と呼ぶ。さらにヒトではこのような生物学的な性別によって,社会的に期待される態度,行動,意識,服装などが違っているのがふつうで,これを性役割と呼んでいる。生物学的に決定されている一次・二次性徴に対して,社会的に規定されて身につけられるこのような特徴を三次性徴と呼ぶこともある。もっとも,社会が男女それぞれに期待する性役割は,時代,地域,社会階層など,文化によって大きな相違がある。

一方,個人の側で,男女それぞれの性を引き受けていく過程を性同一化という。これには,幼児期に父母などの身体の構造の違いを発見してヒトには男女の2種があることを認識する性別意識,その二つの中で自分が男(父と同じ性)ないし女(母と同じ性)に属することを認識する性自認が基盤となる。そしてさらにそれぞれの発達段階において周囲の人々が期待する性役割を内面化しつつ,青年期にいたると,二次性徴の発動や精通,初潮,性衝動(性欲 )の自覚などともあいまって,男性または女性としての自己同一性を形成,確立するにいたる。この心理-性的psycho-sexualな自己同一性を男性的同一性(男らしさ),女性的同一性(女らしさ)と呼び,まとめて性的同一性gender identityといって,生物学的な意味での性同一性sex identityと区別する。

ところで,性ということばは,このような男女(雌雄)の別を意味するだけでなく,男女の別があることから生ずるさまざまな現象をも意味する。たとえば,セックスsexという外来語は,日本においては性交 を意味し,セクシーsexyということばは主として異性に訴えかける性的,色情的な魅力を意味する。性的興奮とか性衝動という場合には,異性ないし性交に対する傾向,動機づけを意味している。ただし,英語のsexが〈切断する〉という意味のラテン語secareに由来するとされているように,主として分離,区別の側面を強調しているのに対して,日本語の〈性〉なる語は性質,本性などという熟語からもわかるように,事物の本質や特徴を示しているというニュアンスの相違がある。このような〈性〉ということばの多義性を念頭に置きながら,以下,人間が性についてどのように考え,対処してきたかを歴史的に概観してみよう。

性の思想史 性についての思想では,古代ギリシアの哲学者プラトンが《シュンポシオン (饗宴)》で述べているものが最も有名である。すなわち彼は,ヒトはもともと男女が一体であったが,神がこれを二つに切断したので,分かたれたそれぞれは,かつての一体であった相手を激しくもとめ,合体によって原初の状態を復元しようとするのだと考える。ここからは,完全かつ理想的な人間像は両性具有 (アンドロギュノス,ヘルマフロディトス)であるとする思想が生じるが,実際ギリシアの彫刻などには乳房とペニスをもった形姿が数多く見られる。医学的には,両性具有ないし間性的個体は半陰陽として一種の奇形と今日では考えられているのであるが,それはともかくとして,プラトンの説明は,性や性の衝動が人間性の根源にかかわるものであることを認めているものといえる。これに対応する東洋思想は中国の陰陽 の思想であって,相対する性質をもつ気の二側面が相互に引き合い,補い合いながら万物が消長するとともに,両者は一体として完全なもの(太極または道)に統合されていると説く。そこでは男女の関係もこの陰陽の原理に包摂されると考えられた。

プラトンは,人間が根源的にもつ原初の理想的状態への衝動をエロス と呼んだ。プラトンのエロスは確かに男女の愛を含むものであったが,そればかりではなく,ともに真理を探究することによってイデアの世界に達しようとする師弟間の愛なども含んでいた。〈プラトニック・ラブ〉の本来の意味は今日の同性愛 であるといわれる。

一方,キリスト教は,このようなヘレニズム的世界の性思想や,ユダヤ教を含む先行諸宗教の性思想を,快楽主義と批判して,夫婦間の性交だけをよしとするパウロの主張を教会の教えとして確立するにいたる。禁欲と純潔を美徳とする意見が,中世にいたると支配的となり,性はもっぱら,〈生めよ,殖(ふ)やせよ,地に満てよ〉という神の意志に奉仕する生殖の手段としてのみ是認されるにすぎなくなる。自慰,同性愛,獣姦,姦通などが神に背く悪徳とされる理由の一つは,これらの性行動が快楽の追求を目的として,生殖に貢献しないためである。また地上の愛エロスは,天上ないし神の愛アガペーに対して,一段と下に位置する愛であり,肉体的欲望(性欲)は,精神的なものに比して下等で恥ずべきものと考えられた。カトリックでは聖職者(神父,尼僧)に対しては禁欲と独身を要求し,信者に対しては貞潔を求めている。しかし,宗教改革家ルターは,性に対する人間の欲望をきわめて自然で強いものとみ,独身主義をむしろ危険なものと考えた。一方カルバンは,夫婦の関係を神聖視し,その他の不倫な性行動を罪とみなした。

キリスト教による性の抑圧は,西欧社会の性に大きな影響を与えたが,キリスト教の支配がゆるんだルネサンス期には文学,美術に性や肉体の復権をうたったものが現れた。18世紀にはディドロやルソーが性をありのままに認めて科学的考察の対象とすることを主張し,《オナニア》などの通俗性科学書がいくつも現れて人々に正誤さまざまな知識を与えた。19世紀も末になると,クラフト・エービング,ヒルシュフェルト,エリス,S.フロイトらの医学者たちが,性を教会や裁判所の問題から,研究室や治療室の問題に移した。性に対するたてまえ上の禁圧がきびしかったビクトリア朝時代の終りに,医学者を中心とする性の自然科学的研究=性科学 が誕生し,20世紀に向けて発展してきたのは決して偶然ではない。

東洋における宗教諸派の性に対する態度は多様で,肉欲を煩悩とみなしてそこからの超越や禁欲を説く立場から,性を宇宙,自然,人間を生かし支配する生命の根源的現象として肯定し,積極的に〈性愛の技術ars erotica〉を説く立場までさまざまである。しかし,日本の社会は織田信長の叡山(えいざん)焼打ち以来とくに〈世俗的〉であって,伝統的な性の習俗には宗教の影響が少ないといわれる。もっとも,江戸時代には武士階級の倫理として儒教の影響が強く,これが明治以後は,一般市民の倫理に拡大されたので,現在の日本人の性に対する態度は,儒教的な禁欲主義・純潔主義的なたてまえと,伝統的・民衆的な自然でおおらかな本音との二重構造となっているとも考えられる。

性現象の諸相 人間の性の現象は,共時的にみても全体としてきわめて多面的であり,そこには生物学的,心理学的,社会学的,人間学的な意味が複雑に内蔵されていると考えられる。第1に,生物学的にみて,生物のもつ最大の意義が生殖にあることはいうまでもない。性交による受胎を経て,ヒトは次の世代を創造し種族を維持する営みを続けてきたし,今後も続けていくことであろう。しかし,現代人の性交のほとんどが妊娠を望んでの性交でないことも事実であって,生殖がもはや人間の性行動の最大の目的でないことは明らかである。すなわち,性交や肉体的接触は,性衝動(性欲)の解消や,性のもたらす快楽や幸福感の獲得を目的として行われることの方が多いといえよう。スポーツやゲームを楽しむように性の快楽を楽しむ人々も少なくない。いわゆるボーイ・ハント やガール・ハントで男性または女性としての有能性の感情を満足させる人々もいる。また性的満足には,社会的ストレス・不安など,性に由来しない緊張や不安から人を解放する効果があることも知られている。しかし,性のもつより重要な機能は人間関係における機能であって,性的体験・満足・快感などを分かち合うことによって愛情を表現し,確かめ,それを深め,心理的に他のどんな手段でも得られない満足や安心感や連帯感を得ることができる。結婚が当人どうしの愛の結果ではなく,制度的に取り決められるような社会でも,性の交歓がやがて人間的な愛情や親密な感情を育てていくことはよく知られている。夫婦や愛人どうしにとって,性は欠くことのできない重要性をもつことは否定できない。

社会学的にみれば,性は一つの価値であって,性の満足や快感を相互に与え合うばかりでなく,性的でない利益と交換することもできる価値である。たとえば,性の対価として,食事,贈物などというつかのまの物質的利益や,妻または夫としての経済的,社会的な地位や情緒的安定性などが考えられる。売春は性に金銭が対価として与えられる最も明白な場合であろうし,夫婦の間では性交を義務として〈お勤めを果たす〉ことが期待されることもある。性の社会学的側面の第2は,性意識,性行動に与える文化の影響で,性に関するタブーや,婚姻の形態,異常性欲 や性倒錯 といった性的逸脱行動や性犯罪 とみなされる行動のカタログなどが文化によって違うという点である。たとえば,婚前交渉や青少年の性行動の自由化に対する態度は,現代においても国,人種,性,社会階層によって違うことが知られている。また同性愛についても,刑事罰の対象としている国や州,宗教的に罪とみる文化が存在する一方,先進国を中心として,同性愛に異性愛と同等の法的権利を認める国が増えている。また前述の男性的同一性,女性的同一性についても,その固定化を男性優位の社会における性差別であるとして激しく抗議するウーマン・リブ運動(婦人運動)もある。要するに,ヒトにおいては,性が単に生殖という生物学的な目的に資するだけでなく,とりわけ人間関係における重要な機能として,生活の全体に多面的な影響を発揮している。したがって,性の問題を性器や性交という狭い概念から解放して,ヒューマン・セクシャリティという広い見地から考察すべきであろう。愛 →エロティシズム →婚姻 福島 章

人類文化の中の性 人類において性は文化的・社会的事象であり,生物学的雌雄性や生得的な性能力,性的衝動といった人間の性のもっとも基本的な側面さえ,各文化によってそれぞれ独特の変形をとげ,その実際の現れ方は決して一様ではない。たとえば,性的衝動のように本能と考えられているものであっても,人間においては,精神分析学によれば,生物学的な本能による方向づけが破壊された後で,文化の中で形を与えられたものであり,文化によって形づくられる以前の幼児の性欲は,方向づけられない〈多形的倒錯〉として現れる。人間の〈文化の中の性〉は,いわばこの〈多形的倒錯〉としての性を男の性と女の性とに区分して,両性間の社会的なコミュニケーションの中で方向づけたものであるといえよう。この男女の〈性差〉は,自然あるいは生物学的に分かれている雌雄性とは次元を異にした,文化的・社会的な区分である。生理学的には男女の差は染色体,生殖腺,内部生殖器官,外部生殖器官などによって定義されるが,たとえば染色体によるセックスチェック のようにこれら生理学的領域のいずれかを基準に性差を区分するとしても,その性差はあらかじめ生物学的に決定されていたというより,生理学的領域に関する文化的知識を利用した区分であって,その基準がいかに自然で生物学的にみえても,基準を選択して決定すること自体が文化的な事象である。染色体に関する知識のない社会でも,生殖器官などの生理学的知識を性差の基準に利用するわけだが,文化的な性差の区分の特徴は,それが恣意(しい)的であり,基準が諸領域にわたって多元的,多層的なものになっており,また社会的な相互関係や他者とのコミュニケーションの中で区分されるところにある。たとえば,生殖器官からみれば男であっても,戦闘などの男の社会的役割を拒否し女装する者を,社会的に女性と周囲もみるような社会もあり,そこでは生理学的な基準は決定的ではない。

文化の中の〈性差〉は恣意的で多元的であるにもかかわらず,排他的に区分される。生活空間や経済活動領域において男女を排他的かつ相補的に区分する〈性分業〉はほとんどの社会にみられるし,他の宗教的領域や社会組織の領域などの諸領域においても,性差を強調し対立させる社会が多い。このような男女の区分は,男と女が同じ場で同じことを行ったり話してはならない,という明確なタブーあるいは暗黙の禁止によってなされている。つまり,文化の中の〈性差〉は,禁止やタブーによってつくられ,この〈性差〉が異なるものの間のコミュニケーションとしての〈性〉を可能にしている。それらの禁止は,たとえば成人した男が搾乳してはならない(アフリカのヌエル族)とか,男の狩猟道具に女が近づくと獲物がとれないとか,女は〈男の家〉に入れないといったものや,男たちが女の入れない居酒屋で村レベルを超えた政治の話をするのに対し,女たちは井戸端や洗濯場で村内のうわさ話をする(南ヨーロッパ農村)というもの,あるいは特定の儀礼や宗教的職能から男または女が排除されるといったものなど,さまざまな形をとる。それらの禁止の中には男あるいは男の領分に女が接触すると汚染されるというような〈女の穢れ(けがれ)〉の観念が伴うものもあるが,そのような観念のみられない社会も多い。さまざまな領域で禁止によって分割された男の領分と女の領分の対比が,たとえば男の領分は家を超えた公的空間だが,女の領分は家の中の私的空間であるというような意味づけを生み,諸領域での対比のそれぞれの意味づけがより合わされて,その社会の〈男らしさ〉や〈女らしさ〉の観念を生みだしている。しかしそのような諸観念は,諸領域での性差のより合せの結果であって必然的なものではない。たとえば,女の性が能動的であり,男は受動的とされる社会(ニューギニアのチャムブリ族)もある。このように〈男らしさ〉〈女らしさ〉の観念は社会によって変異があるが,経済活動や親族関係,その他の社会関係の諸領域をより合わせる形で貫いて,見慣れた社会的空間へと結び合わせているものであるため,それぞれの社会の成員にとっては自明で必然的なものと受けとられている。そのような自明とされる観念であるからこそ,それによって多形的・無形的な性を〈女の性〉と〈男の性〉とに排他的かつ相補的に分割し方向づけることができるともいえる。

男女の排他的かつ相補的な分割,対立は,コミュニケーションとしての性を生みだす一方,〈性〉を両義的なものにもする。生活の基本的諸活動を禁止によって相補的に分割する〈性分業〉は,独身者の立場を困難で半人前のものとし,性的コミュニケーションの一形態としての夫婦を必然的な社会単位にしている。またあらゆる社会でみられるインセスト・タブー(近親相姦 の禁忌)は,家族内における夫婦関係以外の性的コミュニケーションを禁止するから,独身者は自分の配偶者を家族外から得なければならない。このように性分業とインセスト・タブーの二つの禁止は家族内関係と家族間(姻族)関係を規制して,小規模社会で最も重要な社会関係である親族関係を組み立て,社会そのものの再生産を可能にする。しかし一方,性的な接触は,男女の排他的な分類自体を脅かすことにもなる。たとえば,集落の外での狩猟,交易,儀礼などを聖なる男の領分,集落や家の内での作物栽培,豚の飼育,育児などを俗なる女の領分として分割しているニューギニア高地社会(ギミ族など)では,女の領分である家での性行為などは,男の存在を穢すものとして恐れられ,年の大半のあいだ忌避される。排他的な性差を強調することで,共同体の担い手という公的で聖なる役割を男の領分とするこのような社会でも,男がその領分に加入する通過儀礼において決定的な役割を果たすのは,しかしながら女である。この社会では,日常生活において性行為を限定された場に閉じ込め,排他的な性差を保ちながらも,儀礼的レベルにおいては男女の相補的な性的コミュニケーションを強調するのである。

禁止によって分離された〈性差〉が,その分離を無にするようなコミュニケーションとしての〈性〉をつくるというパラドックス は,性にまつわるさまざまな規制や象徴的意味を生みだしている。日常的な性的接触を忌避して分離を保つ一方で,儀礼的な別のレベルで分離を解消するのも,この性のパラドックスを避ける一例といえよう。そこでは,性が穢れた恐怖の対象であると同時に,儀礼のレベルでは聖性を帯びる。しかし,性の両義的な象徴性が最も端的に現れるのは,禁止自体を侵犯するような性である。インセストや異性装transvestismなどは日常的レベルでは忌まわしく穢れたものとして排斥される一方,より高いレベルでは王家のインセストやシャーマンの女装,あるいは儀礼での性的タブーの消滅や神話での両性具有 的神格のように,聖性を帯びる。このように禁止による分離の別のレベルでの解消は,女性の穢れと処女の聖性への分裂などと同様に,レベルを分けることによる性のパラドックスの論理的解決であるが,同時に男女のアイデンティティにかかわるだけに,性の両義的象徴性は心理的にも強い刻印を押し,人間の性を彩っている。小田 亮

日本の性風俗 日本の性風俗を考える場合に欠かすのことのできない重要な視点は,第1に日本の婚姻 史の変遷と関連する女性観の問題,第2には主として江戸時代以降になるが,公家,武家,大商家などの上層階級と庶民(職人,農民など)階級の民俗の差であろう。

第1の日本の婚姻史の変遷であるが,平安時代の貴族社会において婚姻は,夜,夫が妻のもとに通う〈呼ばひ〉という通い婚の形をとり,それが正常なる婚姻の形態であった。今日〈夜這い〉という文字で表記されるようなイメージとは異なる。庶民社会においてもほぼ同様であり,その範囲は部落内が大部分で,いわゆる村内婚であった。毎日しごとを終え,食事を済ませてから妻の所に通うもので,聟入婚,妻問婚,招婿婚などと呼ばれている。何よりも労働力が貴重であった農・漁村においては,古来,その主たる担い手である若者の発言力は大きく,配偶者選択の際にも彼らの自主性は強かった。男は女との出会いから性関係を経て,彼女の家に通い,子どもがなん人かでき,男が生家を相続するか分家して一家を構えるとき,女は子どもたちを連れて男の家に移るというのがふつうの習俗であり,婚前の性交渉はとくに問題にはされなかった。貴族の社会では一夫多妻の形態をとる場合もあったが,庶民社会はおおむね一夫一妻が大部分を占める通常の形態であり,それは今日まで法的規制をぬきにしても持続している習俗といえよう。

ところが,鎌倉時代に入ると少し事情が変わってくる。それは各地における武士の発生である。以前から日本においては,通婚は似たような家柄・家格の男女の結びつきが望ましいとする考え方があった。それは今日でも例外ではないが,しつけをはじめとする成長過程の類似が,生活文化,価値観の相互理解をスムーズにする。ところが新たに生まれた武士層は,みずからの階級を,かつて所属していた農民階級からしだいに分離せしめ,ために村内に対等な関係を結べる家を見いだすことが難しくなった。そこで武士階級は通婚の相手を,遠方の同格の家に求めるにいたる。すなわち村外婚の発生である。しかし,庶民の習俗は,一つの政治的事件による体制の変化などで,全国的に急に変わるものではない。そういう村内婚から村外婚への変化は庶民社会では近世へと持ち越される。

江戸時代は武家支配の社会であった。江戸を中心として武家の統制が全国的に徹底し,江戸,大坂を中心に大商人が栄えた。武士を頂点にして,次に農・工・商の身分制度が確立し,この制度を支えたイデオロギーはなかんずく儒教思想であった。また商工業および流通の発達と拡大は村外婚の拡大を庶民社会にまで促した。その影響はまず,見知らぬ相手との見合結婚の発達,それに伴う仲人の発生として現れた。結婚の安定性確保のための結納や家柄の重要性,それに人柄よりは容貌を問題にする思想も,庶民社会においてすら芽生えてきた。その背景には二つの問題がある。一つは原始時代,古代,中世,近世と農村社会などにおける生産活動での女性の果たす労働への期待がしだいに薄らいで,消費活動における女性の知恵に,女性の価値の中心が移ってきたことである。第2は室町時代にすでにみられたが,都市の発達に伴う公娼(こうしよう)制度の普及が,江戸時代には急速にみられたことである。女は男に従うという儒教道徳の影響もあるが,女のひとりも知らぬ男が軽視される一方,女性の処女性は強く要求され,姦通 とくに人妻の姦通に対しては法的な厳しい制裁が下され,その思想,制度は第2次大戦終戦時まで持続した。野口 武徳

性役割と性差別 〈性役割〉とか〈性別役割〉という用語は,英語のsex roleの訳語として用いられている。sexroleは男性とか女性とかの〈性〉に付随した役割で,それは,父親とか妻といった〈性別〉が基礎となる個人の社会的位置に付随した行動様式を指す。一般にこのような生物学的性差を基準とした役割については性〈別〉が重視され,それぞれに対する価値づけは不問とされる。それに対し最近では,性差の社会的意味をふくむ用語としてgender roleを用いる場合が多くなっている。つまり,生物学的性差を基準とした役割分業になんらかの価値づけが介入し,その価値の高低が社会的上下関係をもたらすことによって,上位の男性に下位の女性が支配されるパターンが確立していることを前提とした用語で,〈性別〉役割と区別するために〈性〉役割という訳語をあてる者もいる。性を基準とした社会的不平等を語るとき〈性役割〉は不可欠の概念である。

役割には男イメージや女イメージといった性イメージの強いものとそうでないものがあり,その種類は社会によって,また時代によって異なる。多くの社会で〈女らしさ〉の特性の一つとされる〈やさしさ〉は,別の社会では男性イメージであったり,また,最近の日本のように,男の子に〈やさしさ〉を求める時代もある。

子どもの養育や食事作りなど,一般に女性の役割とされているものは,出産という女性の生物学的特性から派生したもので,出産機能との関連は強いが代替不能ではない。それが,女の特性に準拠するものとして認知され,固有の役割とされているところからも,性に付随した〈作られた〉役割と生物学的差異にもとづく役割を区別するのは重要であろう。既存の性役割イメージや性役割の序列構造は,新しい世代の学習を通して,文化の一部として継承され,ときには強化される。それは,家庭でのしつけや学校教育,社会の慣習などを通して行われる。家庭では,子どもの性別によって学ぶべき行動様式が規定され,〈男の子だから〉〈女の子だから〉がつねにつきまとう。集団保育の場や学校でも〈女の子として〉〈男の子として〉成長することを奨励され,それは高等教育の場でも同様である。

多くの社会では,家事や育児を中心とした生活から職業活動への広がりをもつ傾向は,女性が高学歴になるほどみられるが,日本の場合,必ずしもそうとはいえない。明治期の近代国家建設の中で重要視された女子教育 の理念は,国家のために働く有能な男性を産み育て,彼らを内から支える良妻賢母 をつくることであり,女性みずからが男性と同じ領域で国の近代化に貢献することを念頭においたものではなかった。この理念が,第2次大戦後の民主教育プログラムの中にもまだ生き続けていることが,日本社会の性役割の固定化を支える一要素となっている。

一方性差別とは,一つの性によるもう一つの性の支配をいう。この支配は対立や葛藤(かつとう),敵意などをつねに伴うものではない。むしろ性差別の場合,性別という事実が〈二つの固有の性があり,それらは相補的である〉という〈区別〉として認識されている場合が多い。社会的差別は,差別される側が少数集団である場合が多く,差別の原因も生得的な要素や状況的な要素が混在したものである。しかし現在における大半の性差別は,差別される側が人口の約半分である女性で,数量的には大集団であり,差別の原因は〈女〉という生得的な要素のみである。また,差別する側(男性)とされる側(女性)は,日常的にもっとも親密でありうる関係を保ち,二者間の情緒的関係は特異な側面といえる。

男女の生物学的差異にもとづく〈性別役割〉は,社会的分業の基礎となっており,それ自体は,一つの性が特定の役割を担うという平等分業である。しかし,役割に価値づけが介入すると,ある役割は他の役割よりも価値が高い(低い)といった役割の序列化がみられる。そして,特定の役割を担う人がつねに決まっていれば,その役割を担う人の評価が,担う役割の価値づけによってなされることになる。女性が,その性的特性ゆえに担う役割の価値づけが低くされることによって,担い手の女性の価値づけも低くなり,性差別が生じる。つまり,単なる〈性別役割〉が,性差に社会的意味づけが入った〈性役割〉に変化することになる。

女性が担う役割とされるものの評価が低い理由として,経済原理の優位が挙げられる。最小のコストで最大の利益を生み出す効率よい労働が期待される世界では,女性固有の出産機能は女性の労働者としての価値を低め,出産機能から派生する他の役割の評価に影響を与える。男性に対する女性の劣位を説明するもう一つの原理は父権制であるが,いずれか一つの原理がより説明力をもつというよりは,二つの原理が相互に関連しているとみるほうが妥当であろう。

性差別主義sexismは女性の生きる機会を限定するもので,それは職業や教育,社会慣習などあらゆる領域にみられる。もっとも顕在的な職業の世界では,職業に性役割イメージが強く,女性の選択の機会は,伝統的に女性的とされる看護婦や保母や,女性の〈適性〉を生かすとされる事務補助やキー・パンチャーなど,特定の職種に限られる傾向が強い。就業に必要な資格をとる段階での機会は平等であっても,実際の就業機会は,性差別主義に支配される現実がある。また,就学機会は平等でも,学問領域のイメージにより,職業志向の強い領域を選ぶ女性が少数派であることは,社会規範において性差別主義が強いことを示している。

社会的貢献度のわりあいに,女性がそれ相応の評価を受けないことが性差別であり,単なる性別分業とは明確に区別される。女性労働 目黒 依子

性の生理学 現代の科学は〈アダムの肋骨からイブがつくられた〉とする聖書神話をくつがえし,発生学的には〈イブからアダムへ〉の逆の法則,すなわち女性が基本型で男性は女性からつくられることを証明した。性分化の機構は後述の〈生物の性〉に譲るが,胎生動物である哺乳類が母体と同じ性である雌性を性の基本的原型とすることによって,母体からの胎児の性分化への影響を少なくしていると考えられる(卵生動物である鳥類は母体の影響がないために,逆に雄性が基本型になっている)。その基本型である女性(雌性)に対し,男性化(雄性化)する〈力〉が加わることによって男性化する。したがって,性分化の各段階がそのまま進めば基本型の女性となるが,各段階に男性化の〈力〉が加わると基本型からそれて男性になるという原理になっているのである。

ヒトでは,男性化の第1の力はY染色体であり,第2の力はY染色体の誘導のもとに発生した睾丸(こうがん)から分泌される男性ホルモンである。そしてほとんどの男性化作用をとりしきるのは男性ホルモンであるといって過言ではない。これに対し,女性ホルモンは性分化にはほとんど意味をもたず,女性に分化したものを,より強調し,修飾する作用をもつにすぎない。

性の連続性 男性ホルモンは解剖学的な性,生理学的な性,行動科学的な性を強力に方向づけ,規定していく。このため,もしその男性ホルモンの働きが不十分であると,男になりきれないという事態が生じる。逆に女になるべく,基本的に方向づけられていても,なんらかの原因で性分化過程で男性ホルモンの作用が加わると男性化してしまうこともある。これらの中間型は多種多様であり,それを男女の中間に並べれば,男女の性別は分離されておらず,すそ野のつながった双子山のような連続的なものとなっていることがわかる。

性腺の分化でも,睾丸と卵巣を左右別にもったり,一つの性腺内に両性腺の要素を併せもつ場合がある。これを真性半陰陽という。また性腺が睾丸でも,男性ホルモン分泌が十分でないと,内外性器は完全には男性化されず,なかにはほとんど女性型となるものもある。これが男性半陰陽で,女とまちがえられて育ち,オリンピックなどの競技で,女子選手が実は男であったというような問題が発生することになる。国際スポーツ競技大会で,女子選手にセックスチェックが行われるのはこのためである。一方,妊娠中に,母親が流産防止のために男性ホルモン様作用のある合成黄体ホルモンを服用したり,女性胎児自身の副腎から大量の男性ホルモンが分泌される副腎過形成の症例では,逆に卵巣をもちながら,外性器が男性型となって,男と判定される女性半陰陽となることもある。

このような,一次性徴である解剖学的性ばかりでなく,生理学的性に対しても,男性ホルモンは男性化作用をもつ。視床下部には性腺機能調節中枢があり,周期中枢と維持中枢とからなる。このうち女性型の基本である周期中枢が男性ホルモンによって破壊されるために,性の周期性を失った男性型の維持中枢のみの調節型となるのである(このような性中枢の変化を脳の性分化という)。さらに三次性徴の性役割,心理的な性の方向づけの基本となる大脳辺縁系の性分化にも男性ホルモンが重要な役割をもつ。第2次大戦中に母親の胎内にいた男性に,ホモセクシャルが多いという報告がドイツでなされている。これは,母親の受けた精神的ストレスが男の胎児の脳の性分化に影響し,心理的に男性的役割の方向づけができなかったためと解釈されている。ネズミでも妊娠中の母親に強力なストレスを加えると,子の雄ネズミには雄性的行動ができなくなるものが多いことが実証されている。逆に母親が妊娠中に男性ホルモン的物質を服用した場合,生まれた女児には攻撃的性格の強い,いわゆる〈おてんば〉が多いという報告もある。

ただ,性行動や性役割には,社会的・教育的因子の影響も強い。S.deボーボアールの〈女は女に生まれるのではなく,女につくられるのである〉という発言は,性行動や性役割に対する社会的,文化的,教育的な影響を表現したものであろう。近年,両性の中性化が指摘されるが,これが社会生活の変化に伴って,社会的役割における男女差の縮小によることは否めない。ヒトが生物学的背景を背負っていることはまちがいないことで,中性化時代における生物学的男女のあり方が今後注目される。

男女性別の絶対性が信じられていた過去の知識からすれば,この性の連続性の発見は〈性〉についての大きな転換となった。半陰陽

男女の身体的差異 男女性別に連続性があるとしても,きちんと性分化した場合には,明確な身体的差異があるのはいうまでもない。内外性器や乳房の差異以外にも,筋肉や骨格が発達し,骨盤の狭い〈男らしい〉体つきの男に対し,女は皮下脂肪がつき,骨盤のはった〈女らしい〉体つきとなる。性機能についても,月経に代表される性周期のある女に対し,前述のように周期中枢を破壊された男には性周期はない。また,新生児の段階で,一生のうちで排卵されるすべての卵子が一次卵胞という形で用意されている女に対し,男では思春期以後,精祖細胞が盛んに分裂して精子を産生する。

いうまでもなく,男女性差の基本は,性存在の第一義である生殖に関する形態と機能である。この男女の生殖機能の詳細は〈性器〉や〈性交〉などそれぞれの項目に譲り,ここではその性差を生み出す性ホルモンについて考えてみたい。

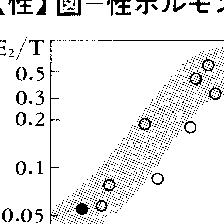

身体を〈男らしく〉あるいは〈女らしく〉している因子は男女性ホルモンにほかならないが,男女とも,その両性の性ホルモンを併せもっている。ただその比に差があるだけのことである。性ホルモンはすべてコレステロールを変形して生合成される。まず黄体ホルモンができ,それがテストステロンなどの男性ホルモンにつくりかえられ,さらにその男性ホルモンを芳香化して,エストラジオールなどの女性ホルモンとなる。睾丸,卵巣,副腎から産生される量に差はあっても,男性ホルモン,女性ホルモンの両方が産生,分泌されている。性ホルモンの生合成,分泌機序にも,やはり男女の連続性がみられるといえる。

性と年齢 男女ホルモンの比は,幼小児期には男女差はない。しかし思春期を過ぎると,男は男性ホルモン分泌量が女性ホルモンの約10倍,逆に女は女性ホルモン分泌量が約10倍になる。この男女性ホルモン比の差が各種身体部位の発達や生殖機能に違いを生じさせる。ことに男性ホルモンはタンパク質合成作用により,筋肉や骨格ばかりでなく,各種臓器を平均して大きく発達させ,活動的体力の優位性がつくられることになる。一方,女性ホルモンの優位は女性の持続的体力の優位性をもたらすことになる。

しかし,この男女の性ホルモン比の差も,50歳前後の更年期になると縮まり,もとの幼小児期のレベルに両方が寄ってくる。ただ女のほうが,急速な卵巣機能の低下が起こるために,男よりも早くもとの男女性ホルモン比に戻ることになる。性ホルモン分泌が活発となり,性差が著しくなる思春期を〈第1の性の目覚め〉とするならば,性ホルモン分泌が低下して性差が縮まる更年期は〈第2の性の目覚め〉といえよう。

思春期で性成熟を完成し,男女の性的活動期に入り,男として,女としての生活を心身ともに味わうが,更年期になると性機能の低下から,身体的変化が起こるばかりでなく,心理的にも変化してくる。心身医学的にも種々の問題を生じる。これを乗り越えて,人は老年期に入っていくことになる。いわば,性という人間の一つの美しいが重い衣を脱ぎ去り,しかし幼小児期のような,性の経験や意識のない中性とは違った,性を知りつくした中性期に入るわけである。ここにも年齢的変化の中における性の一つの連続性をみることができる。

男女の性は,生物としての生殖機能の遂行を有利なものとするために与えられた,二つの身体的・心理的・行動的特性であるといえよう。更年期障害 熊本 悦明

生物の性 生物は,個体としては死を免れないが,自己と同じ種の新しい個体を生じることによって,生命を連続的なものにし種を維持してきた。最初はおそらく,無性的に自己増殖していたものが,進化の過程で,2個体間で接合し,遺伝子の組合せの異なる個体をつくり,変化する環境に適応してきたと考えられる。前者を無性生殖といい,後者を有性生殖と呼ぶ。有性生殖をする個体には,雌と雄の区別があり,これを性という。

雌雄の区別は細菌やアオミドロにもみられ,ふつう遺伝物質であるDNAを相手に渡すほうを雄,受け取るほうを雌という。大腸菌の場合,F因子F factorと呼ばれる環状DNAをもつほうが雄で,もたないほうが雌であり,それぞれF⁺菌,F⁻菌という。F⁺菌は性繊毛を形成し,F⁻菌と接合し,F因子の受渡しを行う。雄の中にはF因子が染色体に組み込まれているものがいて(Hfr菌という),この菌はF⁻菌と接合し染色体(DNA)の組換えを起こし,新しい形質をもつ個体をつくる。アオミドロは接合 によって増殖するが,このとき,向かいあった個体の一方の細胞から他方の細胞へ核質が移動する。核質を渡すほうを雄性,受け取るほうを雌性という。

高等動物の場合,雌雄の差は生殖腺の違いによって区別することができる。すなわち精巣 をもつ個体が雄,卵巣をもつ個体が雌である。精巣では,小型で運動性をもった精子 が形成され,卵巣では大型で栄養に富んだ卵 (らん)が形成される。

性の決定 一般に性は,精子と卵とが受精したときの性染色体 の構成によって決まる。多くの動物では,性染色体として雄はXとYをもち,雌はXを2本もつ。さてこのような染色体構成をもつ雄と雌が減数分裂によって精子と卵をつくるとき,精子はXかY,卵はすべてXをもつ。これが受精によって合体すると,受精卵はXとYをもつか,Xを2本もつかであり,前者が雄,後者が雌になる。

性染色体の組合せには,雄がヘテロ(異型)の場合(XY型)のほかに,雄がXO型,雌がヘテロのZW型やZO型の4種類が知られている。XO型は,スズムシやバッタにみられ,雄の体細胞の染色体は雌より1本X染色体が少なく,精子にXをもつものと,もたないものができる。カイコや鳥類はZW型で,雄はZ染色体を2本,雌はZ染色体とW染色体を1本ずつもつ。ZO型は一部の爬虫類にみられる。XY型,XO型の受精卵の性は精子の,ZW型とZO型は卵の性染色体に依存して決まる。しかし,性の決定が性染色体の組合せだけでは説明がつかない場合もあり,ショウジョウバエ(XY型)については,雌雄が常染色体(A)と性染色体(X)の比で決まるという説がある。すなわち,A/Xが2なら雄,1なら雌,その中間の値なら間性になるという〈性決定因子の平衡説〉が提唱されている。またマイマイガ(ZW型)は,Z染色体の遺伝子産物である雄因子と,卵の細胞質中にある雌因子の量的な違いによって決まるという説がある(量的決定説)。

さて,このように遺伝的に決まると,未分化な生殖腺原基は,正常に発生して雌雄の区別がついてくる。雌雄で形質が分かれ,発達してくることを〈性分化〉という。最初の性分化現象は,生殖腺にみられる。すなわち,雄では精巣が分化し,雌では卵巣が分化する。この分化は,性染色体上の遺伝子産物によって引き起こされ,そうしたものの一つとしてH-Y抗原と呼ばれるものがある。これは多くの動物でみつかって,哺乳類の場合には雄のみに存在し,直接の精巣決定因子だと考えられているが,まだ明確な結論はでていない。精巣が形成されると,次に間細胞から分泌される雄性ホルモンの働きによって,生殖腺の付属器官が発達したり,精子形成が促進される。さらに性ホルモンは,脳の性分化をも引き起こす。性分化が起こった脳は,性ホルモンに反応し,雌と雄それぞれに特有の周期的な内分泌現象や性行動を統合する。

下等脊椎動物や無脊椎動物の生殖腺の性分化は,H-Y抗原などのタンパク質ではなく,性ホルモンが直接起こしていると考えられる。メダカの稚魚を雄性ホルモンや雌性ホルモンを含ませた餌で飼育すると,遺伝的な性とは反対の性を誘導できる。トビハマムシやダンゴムシの雄は,造雄腺 という性ホルモン分泌器官をもっていて,これを雌に移植すると雄性化し,卵巣も精巣化する。さらに,まだ実体はわかっていないが,性ホルモン様の働きをする物質が,性分化を起こす例も,カエルやボネリムシで知られている。オタマジャクシは,雌性方向に発達する原基と,雄性方向に発達する原基をもっている。原基の皮質が発達すると卵巣に,髄質が発達すると精巣になり,皮質からは雌性分化誘導物質が,髄質からは雄性分化誘導物質が分泌されると考えられている。この説は,〈皮髄拮抗説〉と呼ばれ,二つの胚を癒着させ,相互に血液が共通に流れる双体をつくる並体癒合の実験から支持された。たとえば,卵巣がはやく成長する種の雌と,精巣の発達がそれより遅い種の雄との並体癒合では,卵巣が精巣の分化を抑え,極端な場合は卵巣に分化させてしまう。一応,遺伝的に決まっているボネリムシの場合,幼生が成体の雌の吻(ふん)に寄生するとすべて幼生は雄となり精巣を形成する。これは,雌の吻から幼生が雌に発生するのを妨げる物質が分泌されているからだと考えられている。以上のように,生物の雌雄は遺伝的な決定のうえに,各種のタンパク質,性ホルモンが,生殖の分化,付属器官の発達,脳や行動の分化を起こし機能的な雌雄が形成されるわけである。

前述の,メダカへのホルモン投与やダンゴムシでの造雄腺の移植によって,遺伝的な性が途中で逆転する現象を〈性転換 〉という。また,ニワトリの左卵巣を除去すると,右卵巣は精巣に分化する。また,クロダイなどのある種の雌雄同体動物は,生涯のうち生理的に性転換を行う。ウシでは,異なる性の双生児に共通の血管が発達し,雌胎児の生殖腺が一部性転換する現象が知られている。これをフリーマーチン現象といい,以前は,先に発達する雄胎児の精巣から分泌される雄性ホルモンのためだと思われていた。しかし現在は,雄胎児細胞が卵巣に入り込み,H-Y抗原を分泌することにより性転換が起こると説明されている。

以上のように,雌雄の形質は,必ずしも絶対的なものではなく相対的な側面もあるが,多くの生物での雌雄の区別は,有性生殖を通して,新しい遺伝子を組み合わせた子孫を生じ,その結果として,環境変化に適応していくために不可欠なものであり,性分化は,進化の必然的な歩みといえる。島田 義也

植物の性 植物の配偶子にも雌雄性が存在し,これによって有性生殖が営まれる。雌性配偶子と雄性配偶子の形態はそれぞれ種によって多様であるが,動物の場合と同様,減数分裂によって形成され,体細胞(2n )の半数の染色体数をもつ。通常,n の染色体数をもつ配偶子どうしの合体によって2n の接合子(受精卵)が形成され,その発生によって植物体がつくられる。このようにn と2n の世代は交代し,植物体の大部分は多くの場合2n の体細胞によって構成され,種子植物では有性世代は親の植物体の一部(花)に局在する。有性生殖では,無性生殖とは異なり,親とは異なった遺伝子組成をもつ子孫がつくられ,そこに新しい形質が発現される。有性生殖は,緑藻,褐藻,コケ,シダ,種子植物などにおいて広くみられるが,幼い個体あるいは細胞がすぐに有性生殖を行うのではなく,個体または細胞集団が一定期間栄養生長して,ある生理的状態に達して初めて外部環境の変化に応じて配偶子形成を行う。すなわち,栄養増殖の過程で蓄積したなんらかの内的要因が有性生殖の前提条件として重要である。

菌類や変形菌類では,低頻度ではあるが単相の体細胞の融合が起こり,核融合によって複相の核ができることがある。この複相核は,体細胞分裂をくりかえす過程で,染色体の不均等配分あるいは消失によって染色体は単相化し,単相の細胞に戻る。このような生活環は準有性生殖(擬似有性生殖)parasexual cycleと呼ばれる。

性の分化は環境要因の変化によって誘導され,クラミドモナスでは窒素源を培養液から除くことによって,またアオミドロなどでは培地のpHを上げることによって配偶子の形成が誘起される。高温処理や光照射が配偶子形成に有効な場合もある。そのほか,配偶子の分化を誘導する物質が細胞から分泌されるという事実はボルボックスなどで知られている。ボルボックスの雄性群体は精中束をつくる特徴をもち,その形成を誘導するものとして分子量20万以上のタンパク質性の,かなり熱に安定な物質male inducing substance(MIS)の存在が確認されている。一方,卵細胞を形成する雌性群体はfemale inducing substance(FIS)によって誘導される。性分化への植物ホルモンの関与はキュウリなどで知られており,ジベレリンによって雄性花が,エチレンによって雌性花が誘導される。異性細胞間の性誘引機構に走化性物質が関与することは緑藻や褐藻などで知られており,誘引物質は雌性配偶子から分泌されるが,その特異性はあまり高くない。自然界では多くの藻類が同じ時期に有性生殖を行うが,むやみに雑種が形成されるのではなく,同じ種類の配偶子間でのみ接合(受精)が起こって種の独自性は保たれる。この過程には特異性の高い性膠着(こうちやく)反応(種特異的接着機構)が関与している。有性的な反応は不適当な温度条件とか栄養の欠乏などによって引き起こされ,とくに植物では栄養増殖から配偶子形成への変換が環境条件に応じて容易に起こる。したがって,環境にとくに支配されやすい植物では,有性的な反応は外部条件の悪化に呼応して引き起こされる主要な防御反応であるともいえる。前田 靖男

〈セイ〉

〈セイ〉 〈ショウ〉

〈ショウ〉 [名]

[名] [接尾]名詞の下に付いて、物事の性質・傾向を表す。「安全

[接尾]名詞の下に付いて、物事の性質・傾向を表す。「安全

なり」という。〔左伝、昭二十五年〕「地の性に因る」、〔孟子、告子上〕「是れ豈に水の性ならんや」のように、生物でなくても、それぞれのもつ本質や属性についてもいう。

なり」という。〔左伝、昭二十五年〕「地の性に因る」、〔孟子、告子上〕「是れ豈に水の性ならんや」のように、生物でなくても、それぞれのもつ本質や属性についてもいう。 性・気性・急性・見性・個性・悟性・剛性・根性・才性・至性・志性・恣性・資性・自性・質性・習性・獣性・醇性・女性・常性・心性・身性・神性・真性・人性・尽性・成性・節性・全性・善性・素性・属性・惰性・体性・耐性・男性・弾性・知性・中性・通性・定性・適性・天性・土性・陶性・同性・特性・徳性・毒性・忍性・熱性・伐性・品性・稟性・父性・賦性・復性・仏性・物性・変性・母性・法性・本性・魔性・慢性・無性・野性・有性・雄性・優性・陽性・養性・理性・両性・霊性・劣性

性・気性・急性・見性・個性・悟性・剛性・根性・才性・至性・志性・恣性・資性・自性・質性・習性・獣性・醇性・女性・常性・心性・身性・神性・真性・人性・尽性・成性・節性・全性・善性・素性・属性・惰性・体性・耐性・男性・弾性・知性・中性・通性・定性・適性・天性・土性・陶性・同性・特性・徳性・毒性・忍性・熱性・伐性・品性・稟性・父性・賦性・復性・仏性・物性・変性・母性・法性・本性・魔性・慢性・無性・野性・有性・雄性・優性・陽性・養性・理性・両性・霊性・劣性