目次 沿革 日本の針 針の種類 民俗 日本 西洋 皮や布を糸(ひも)で縫い合わせて衣服などを作るための道具。また,物を留めるための留針(ピンpin)もいうが,ここではおもに縫針needleを中心に述べる。

沿革 縫針は,旧石器時代 後期には出現しており,洪積世最後のウルム氷期 の寒冷な環境のもと,北部ユーラシア各地で狩猟生活を営んでいたホモ・サピエンスたちが,防寒具としての皮製の衣服を改良するなかでくふうされていったものと思われる。最初は剝片石器 の一部を尖らせた錐で毛皮に孔を開け,そこに動物の腱や皮を細長くさいて作ったひもなどを通してとじ合わせていたのであろうが,やがて後期旧石器時代前葉のオーリニャック文化 にいたって骨や角を細かく自由に加工できるようになると,硬く丈夫なばかりでなく弾性に富みしかも滑らかな骨角製の針様の尖頭器(穿孔具)が作られるようになった。そして,ソリュートレ文化 の段階になると,穿孔具で毛皮に開けた孔に,逆刺(かえし)をもつ鉤針(かぎばり)状の道具でひもを引き通すくふうがなされ,同文化末期には明瞭に針孔めど(目処)をもつ骨針が発明された。ここに初めて〈孔開け〉と〈ひも通し〉という二つの機能が結合されたのである。後期旧石器時代末のマドレーヌ文化 ではこうした縫針とその技術は確立,盛行し,ヨーロッパ各地の洞穴遺跡 や,シベリア のマルタ,中国の周口店山頂洞でもこのような骨針が出土している。

縫針は,考古学的遺物としては微細で見逃されやすく,また断片では編針,錐,刺突具,あるいは笄(こうがい )などと区別がつかない場合も多いが,人類をしていよいよ本格的な衣服を仕立てることを可能にさせ,また,竪穴住居形式とともに沖積世初期における人類の寒冷な環境への進出・適応を可能ならしめた重要な道具といってよいのである。これ以降,縫針は新石器時代を通じておもに骨角材によって作り続けられ,やがて金属器時代に入ると,当然,銅,青銅,鉄などでも作られるようになるが,時代,地域によって基本形はあまり変わらずに今日に及ぶ。新大陸ではアーケイック期から骨製のめどのある針があるが,北米極北地域では皮製品の加工などでとくに多用され,またバスケット など編物技術の盛行で編針も発達した。中国では陝西省西安市半坡など仰韶(ぎようしよう)文化に骨角製の針がある。日本では福井県鳥浜貝塚で縄文前期のめどをもつ骨針が出土し,古墳時代中期には鉄針の出土例もある。

一方,留針の風習も後期旧石器時代に始まり,新石器時代を通しておもに骨角牙製のものが使用される。エジプト では王朝時代に入るとこれが金属製となり,またメソポタミア でも初期王朝時代に骨角牙製あるいは青銅製で頭部を〈く〉の字状・環状に曲げたものが用いられた。これは周辺諸地域に伝わり,とくにイラン南西部のルリスタン青銅器 の中に頭部に精巧な動物意匠などをもつ飾りピンがあり,また,これと密接な関連があるとされるザカフカス地方の青銅器~初期鉄器時代 の文化,とくにコバン文化にも同様の優れた飾りピンを見る。パキスタン南部シンド地方のジューカル文化 にも同様のものがある。ただし,これら飾りピンは留針か笄かはっきりしない場合も少なくない。前2千年紀後半,青銅器時代のヨーロッパに金属の弾性を巧みに利用した今日の安全ピン式留針フィブラfibulaが登場する。初め北欧で弓部と針部と別づくりのものがあらわれ,やがて前1千年紀,南欧で,両者をつなぐ部分をばねにしたものがくふうされて,鉄器時代,古代ギリシア・ローマ時代に及んで盛行する。留具 →ブローチ 菊池 徹夫

日本の針 古代の針については,正倉院に実物が残っているほか,《延喜式》巻四十二には都の東西の市で売られていたことが記されている。また播磨国(はりまのくに)は《古事記》に〈針間〉と表記され,《今昔物語集》にも播磨の書写山の聖として有名な性空が,誕生のとき手に針を握っていたという話があって,針の生産地であったらしく,《新猿楽記》には播磨国の名産として針があげられている。中世に多く製作された職人歌合絵(うたあわせえ)の類には,針磨(はりすり)と呼ばれる針づくり職人の姿が見られるが,多くは舞鑽(まいきり)を用いてめど穴をあけているところを描いており,この作業が針づくりの工程の中で重要であったことを示している。針の穴については,早く平安時代の《宇津保物語》にも,〈いと使ひよき手作りの針の耳いと明らかなる〉と,耳(穴)が使いよさにつながることが語られており,後の《慶長見聞集》にも,小さな針に穴をあけることへの驚きが記されている。

中世には京都の姉小路針が有名で,《庭訓往来 》にもその名が見える。この姉小路針にかかわって,日本の縫針の始まりについての伝承がある。《庭訓抄》《慶長見聞集》によれば,聖徳太子 が,身体に障害があって宮中を追放され,諸所をさまよう自分の姉に,生業として針のことを教えた,これが日本の針の始まりで,ゆえに姉小路針という,というものである。中世における姉小路針の著名さと,諸道の祖とされた聖徳太子の伝承とが結びついて形成されたものであろう。

近世に入ると,京都では近松門左衛門 の《浦島年代記》で〈高麗も唐土も及ばじ〉と評された〈みすや針〉が名高い。御簾屋(翠簾屋)(みすや)は三条河原町にあり,《京都土産》には〈針 みすや針を上とす。尤右本家は先年滅亡之由に付,針をひさぐ者,皆みすや本家と号し,何れが真の本元なる事を知るべからず〉という。ほかに大津の池川(いけのかわ)(池側)針も著名であったが,これは御池の側にあった姉小路針屋が移転したものともいう。

豊臣秀吉 が少年のころ,村を出る際に父の遺産で縫針を求め,それを売って歩いたという話が《梧窓漫筆 》に見えるが,《守貞漫稿 》には針売りについて,男子や老姥あるいは小間物屋 が針を売る,京都のみすや針が著名なので江戸でも〈みすやはりはよろし〉という呼声をかけると記されている。針の値段は,《京都土産》に,〈本みすや製,角溝之品五本ヅヽ長短十品,都合五十本に而代二百四十八文,丸溝之分同代弍百文,其以下百四十八文之品も有之趣之処,是は性劣れる由〉とある。江戸時代には,針の生産は京都のほか大坂堺筋,江戸京橋・新橋など各地で行われた。なかでも越中(富山)氷見(ひみ)の針は,紙風船とともに富山の薬売りの土産品とされ,サイズの違うもの5本ほどが紙に包んで配られた。また広島の針は,18世紀前半ころから南京針の製法をとり入れて普及したものといわれ,近代に入って,広島市を中心にミシン針 も加えて工業的に大量生産され,その大部分は海外に輸出される。

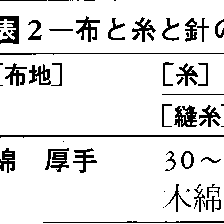

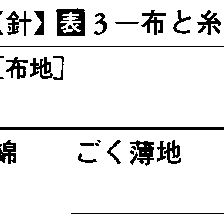

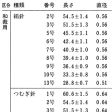

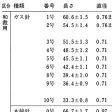

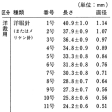

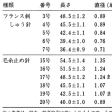

針の種類 縫針には大別して和針,メリケン針,ミシン針,特殊針がある。和針は日本古来の裁縫用の針で,唐針ともいう。良質のものは印針(しるしばり)といい,番号で太さがあらわされる。メリケン針は明治以後輸入されたもので,めどのまるい和針に対し,長方形のめどをもち上に溝がある。針の種類,糸や布との関連については,表1~3を参照されたい。特殊針には用途によってししゅう針(日本ししゅう用,フランスししゅう用がある),毛糸とじ針,布団針,針頭にセルロイド や小さいガラス玉のついた待針(まちばり)(縫い印や,布が狂わないようとめる),畳用の畳針などがある。村下 重夫

民俗 日本 針は裁縫道具であるだけでなく,呪具でもあった。三輪山伝説 や蛇婿入り (へびむこいり)の昔話では,女のもとに訪れた男の正体を探るために男の衣服に糸をつけた針を刺してあとをつけるというモティーフ が見られ,また猿婿入り(さるむこいり)の昔話では猿のもとに嫁ぐことになった末娘が瓢簞(ひようたん)と針で猿を退治する話になっている。針は布など別のものを縫い合わせて結びつけ,以前とは異なった新しいものを作り上げる機能をもつが,蛇婿入り譚では鍵穴や障子といういわばこの世と異界の境をこえて二つの世界を結びつけており,また,猿婿入り譚では川や橋というやはり顕幽の境をなす場所で金属の呪力をもつ針と霊魂の容器である瓢簞とで異類聟を退治している。このように,針は金属の呪力で魔物を撃退させる力と,目に見えぬこの世ならざる存在の正体を暴露させる力を有している。〈夢見小僧 〉の昔話には,生針・死針という呪力ある針が出てくる。また,憑き物落しに行われる影針(かげばり)行事は,男針・女針という長短2種の鉄針を憑き物を使った者の名前を書いた人形(ひとがた)の急所につきたてたり,あるいは左手を病者にあてて右手に持った針を気合いもろとも畳にたてるものであるが,針の呪力をよく示している。針をめぐる俗信にも,出針(出がけに針を使うこと)はケガをする,悪いことが起こると忌まれたり,障子に針を刺すと死んでからその穴を通る,針を粗末にすると死んでから針の山を登らされる,あるいは他人に針穴に糸を通してもらうと思うことがかなわない,出産のときその人が来るまで生まれないなど,なんらかの意味で異界とかかわるものが多い。

また,針は正月三が日に使うものではないとか,寒中に針を買ったり使ったりすると火難にあう,盆の16日に針を使えば仏さまの足に刺さる,客商売の家で晩に針仕事をすれば針で客足がとまるなどともいう。針の使用を忌む日や時間があることがわかる。針を刺すと体いっぱい巡るとか,折れ針が刺さると脳天までのぼるともいい危険なものとされたが,針を刺したときにはさみで叩けばとがめないとか〈針さま針さま,針でなかったミズ(溝か)だった〉と3度いいながら針のミズのほうで刺した所を叩くという。また針をなくしたときには,はさみとものさしをからげておくと出るとか,〈清水の音羽の滝のつきるとも失せたる針のみえぬことなし〉と紙に書いてはさみに結びつけると出てくるという。このほか,虫歯のときは南天に針を刺すとか,死装束を縫った針で他の着物を縫うと中風にならぬなどともいう。

裁縫や機織りは一人前の女が身につけるべきものであり嫁入りの条件ともされたが,女児の胞衣(えな)を埋める際に針と糸をいっしょに添える風習もある。また2月8日や12月8日には,針供養 (はりくよう)が行われ,針仕事を休んで折れ針を豆腐に刺して川に流したりして供養した。また12月8日は,一年の大きな折り目とされ,富山県の海岸地方ではハリセンボン (針千本)という魚が流れてくるといい,石川県能登地方では針歳暮(はりせいぼ)といって,この晩女の子のいる家ではあん入りの焼餅をやいて裁縫の上達を祈ったり,近所に贈ったりしたという。なお,江戸時代には淡島(あわしま)願人が,古針,折れ針を集めて歩いたといい,《続飛鳥川》という随筆には,その唱えごとも記されている。

戦争中には出征する兵士の無事を祈って,千人針 の風習が街頭で行われたが,これは針に呪力を認め人々の魂を縫い込めて生命を守ろうと考えたのであろう。こうした呪力ある針などの裁縫道具を納める針箱は,女の霊魂の宿る私物入れとして神聖視され,しばしば〈へそくり 〉をしまう所とされた。飯島 吉晴

西洋 縫針や留針など身近な針には,西洋でもさまざまな意味が付与されており,英語圏に限っても針にまつわる多くの成句や言いまわし,習俗がある。まずその形状から,針は槍や釘とならんで最も代表的なファリック・シンボル(男根象徴)で,ひいては結婚の象徴ともされる。鋭さが利発さに転用されて〈目から鼻に抜けるas sharp as a needle〉といわれる一方,そのけんのんさが強調されて〈びくびくひやひやpins and needles〉というようにも使われる。また,その小ささから〈無駄骨を折る〉という意味で〈乾草の中に針を捜すlook for a needle in a haystack〉といい,さらに〈富んでいる者が神の国に入るよりは,ラクダが針の穴を通る方がもっとやさしい〉(《マタイによる福音書》19:24など)という聖書の記述に基づいて,〈針の穴eye of a needle〉は不可能事の比喩とされる。なお,〈針の頭に何人の天使がとまれるか〉とは,スコラ学の煩瑣(はんさ)で無意味な議論を揶揄(やゆ)した表現。

針はまた安価でとるにたらないものの代表で,〈命なんぞちっとも惜しくないI do not set my life at a pin's fee〉(《ハムレット》)などというが,実は金属製の留針は15世紀ころまでは高価であり,現在では〈主婦の小遣銭〉という意味でしかないピン・マネーpin moneyという言葉も元来は〈特別な出費〉という意味合いが強かった。民間伝承では,門柱に針を留めておくと魔女が寄りつかないとか,曲がったり折れたりした針を願かけの井戸や泉に供えるというような,日本の針供養に似たことが行われた。松宮 由洋

〈シン〉

〈シン〉 〈はり(ばり)〉「

〈はり(ばり)〉「

ふ

ふ 以(ゆゑん)なり」とし、竹部五上の箴に「衣を綴(ぬ)ふ箴(はり)なり」という。いま針を縫針、箴を箴戒、鍼を鍼灸の字に用いる。

以(ゆゑん)なり」とし、竹部五上の箴に「衣を綴(ぬ)ふ箴(はり)なり」という。いま針を縫針、箴を箴戒、鍼を鍼灸の字に用いる。 々(はりつつ) 〔名義抄〕鍼・針 ハリ/針筒・針管 ハリヅヅ/鍼管 ハリヅヅ 〔字鏡集〕針 キリ・ハリ・イマシム

々(はりつつ) 〔名義抄〕鍼・針 ハリ/針筒・針管 ハリヅヅ/鍼管 ハリヅヅ 〔字鏡集〕針 キリ・ハリ・イマシム