精選版 日本国語大辞典 「X線」の意味・読み・例文・類語

エックス‐せん【X線】

- 〘 名詞 〙 ( [ドイツ語] X-Strahlen [英語] X-rays の訳語。「未知の光線」の意 ) 波長が短く、可視光線の約百分の一から千分の一の範囲の電磁波。ドイツ人のレントゲンが一八九五年に発見したもので、高速の電子が障壁に強くぶつかったときにできる。透過力が強く、普通の光線を通さない物質でも透過し、干渉、回折現象を起こす。写真乾板に感ずるので、病気の診断や治療、スペクトル分析、結晶構造の研究などに用いられる。また、特に若い細胞を破壊する性質があるので悪性腫瘍(しゅよう)の治療にも用いられるが、人体に有害な面もあるので、取扱いには注意を要する。エックス光線。レントゲン線。〔モダン辞典(1930)〕

X線の語誌

( 1 )当時の科学発明の一大話題として、「X光線」という語がまたたく間に世界的に知れ渡った。日本では、初め科学の用語としてではなく、その「透過性」という物理的な性質が強調され、肉眼では見ることのできない内部の様子を明らかにするという比喩的な用法が多く見られた。また、これにより、「透視」という語も広く使われるようになった。

( 2 )「X線」は昭和の初めごろから用いられ、「X光線」に取って代わるのは第二次世界大戦以後。

改訂新版 世界大百科事典 「X線」の意味・わかりやすい解説

X線 (エックスせん)

X-rays

はっきりとした境界はないが,一般に波長が10⁻10cm(0.01Å)から10⁻6cm(100Å)ぐらいの領域の電磁波をX線という。短波長側はγ線に,長波長側は紫外線に移行するが,γ線に比べて波長が長い電磁波であっても,放射性元素から出るものはγ線と呼ぶのがふつうである。W.C.レントゲンが発見したことからレントゲン線とも呼ばれ(ドイツ語,ロシア語ではX線という表現は用いられず,つねにレントゲン線である),また彼が一時期オランダに移住していたことから,オランダ風にレンチェン線ということもある。

X線の発見は偶然ともいえるもので,1895年11月,レントゲンは,P.E.A.レーナルトらが行った放電管を用いての陰極線の実験を追試している際に,感応コイルで放電を起こさせるたびに,少し離れた机の上にあった結晶や,白金シアン化バリウムを塗ったスクリーン用の紙が明るい蛍光を発するのに気づき,以後,年末までこの新現象の研究に没頭し,透過力の強い未知の放射線が放射されていると結論した。Xの名も,初めその本性が不明なことから,レントゲン自身が未知の意味をもたせて命名したものである(ただし最初はX放射と呼んでいた)。彼はこの結果をビュルツブルク物理学・医学会会報に投稿,96年初頭にはその英訳がイギリスの《ネーチャー》に,レントゲン自身が撮影した人間の手の指の骨の写真とともに掲載された。さらにこの報告はアメリカの《サイエンス》にも掲載され,またたく間に世界中に知れ渡り,人間も骸骨として写るという衝撃的な事実は当時の漫画などにもとり上げられたほどである。

X線が強い透過力をもち,磁場によってもその進行方向が曲げられないことなどは発見当時からわかっており,その本性が光と同じ電磁波ではないかという考えも比較的早くから存在していたが,それが明らかにされたのは,1912年,M.vonラウエが結晶によるX線の回折現象を発見してからであった。

一方,X線の発見およびその研究は物理学の進歩に大きな波及効果を及ぼした。例えば,X線の発見に刺激を受けたA.H.ベクレルは,蛍光物質の中にはX線を放射するものがあるのではないかと考え,種々の物質を用いての実験を行ったが,1896年ウラン塩からX線とは異なる放射線が出ていることを発見しているし,また1922年,A.H.コンプトンによる散乱X線のコンプトン効果の発見は,電磁波(光)の粒子性の直接の証拠となったものとして有名である。

基本的性質

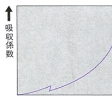

X線の最大の特徴は,物質を透過する力(透過能という)が大きく,物質に吸収されにくいことである。X線を物質に対する透過能によって区別することもあり,薄い空気層で吸収されるような透過能の小さいX線を軟X線,反対に透過能の大きいものを硬X線と呼ぶ。軟X線の範囲は波長でいえばおよそ10~102Åである。一般に吸収係数μはX線の波長λが短いほど,つまり振動数νが大きいほど減少するが,波長と吸収係数の関係を示すグラフ(図)を見ると,特定の波長のところでμが急に大きくなって不連続になっていることがわかる。これは吸収端と呼ばれ,原子核の周囲にある電子が,外側の軌道にちょうど移れるだけのエネルギーをX線からもらって自由電子(光電子)としてふるまうようになることに対応する。その電子がK殻にあった電子であれば,この不連続はK吸収端と呼ばれる。

波動の特徴は回折現象を起こすことであるが,X線が結晶によって回折され,その結晶特有の回折斑点(ラウエ斑点という)を与えることが1912年ラウエによって発見され,X線が波動としての性質をもつことが明らかにされた。ラウエはさらに,回折の条件として,ラウエ条件を定式化し,結晶中の原子間隔,X線の波長,入射方向,回折線の現れる方向の間の関係を導いた。一方,W.L.ブラッグは,結晶によるX線の回折は,原子の並んだ面での波の反射によるものという考えを直観的に抱き,それを写真にとって実証するとともに,この考えに基づいてX線回折の条件としてブラッグ条件と呼ばれる式を提出した。この条件はラウエ条件とまったく同等のものであるが,ラウエ条件よりはるかにわかりやすい表現形式をとっている。このようにX線が結晶によって回折されるのは,その波長が固体の原子間隔と同程度のためである。

X線が物質にあたった場合,気体の電離,物質からの電子や二次X線(蛍光X線と散乱X線)の放出,あるいは散乱されたX線の波長変化が生ずるが,これらの現象はX線が粒子(光子)としてふるまい,物質を構成している原子内の電子に衝突してそのエネルギーを電子に与えることに基づいている。X線の粒子としてのエネルギーは,振動数をν,プランク定数をhとしてhνで与えられ,これが電子を原子に束縛させているエネルギーより十分大きい場合,電子は原子外にたたき出され,電離や物質からの電子(光電子)の放出が起こり,エネルギーが小さい場合は電子を外側の軌道に押し上げることになる。電子をたたき出されてイオン化された原子が元に戻るとき,吸収したエネルギー分を再び電磁波として放出したものが蛍光X線fluorescent X-raysである。蛍光X線のスペクトルはその原子特有のものであるので,これから物質に含まれる元素の分析などが行える(蛍光X線分析)。

電子を原子外にたたき出すのに十分大きなエネルギーをもつX線を物質に当てると,X線は散乱される。これはX線の粒子が電子に衝突して跳ね飛ばされるためである。一定波長のX線の場合,散乱されたX線(散乱X線という)には,元の波長のX線のほかに,電子にエネルギーの一部を与えたため,エネルギーを少し失って波長が長くなったX線が含まれる。これがコンプトン効果で,現在では物質内電子の運動量分布を測定する直接的手段として使われている。このほか,X線の物質に対する作用としては,写真作用,生体組織の破壊などもある。

X線の発生方法とスペクトル

もっともふつうに用いられる方法は,陰極と陽極(対(たい)陰極ともいう)を入れて封入した大型の真空管において,陰極を電流で熱し,飛び出した電子(熱電子)を電極によって加速して対陰極に衝突させるもので,発生したX線は,ベリリウムやガラスのようなX線の吸収の少ない物質で作った窓を通して外に出して使用する。このような管はクーリッジ管あるいは熱電子式X線管と呼ばれ,陰極にはふつう,タングステンのフィラメントなどが用いられる。加速した電子のエネルギーのうち,X線を発生させるのはごく一部で,そのほとんどは熱となるため,対陰極にはタングステンやモリブデンなどの高融点物質や,銀や銅などの熱伝導性がよく,かつ融点も比較的高い物質が用いられ,さらに水などで冷却するのがふつうである。大出力のものでは円筒形の対陰極を水冷しながら回転させる方式のものもある。

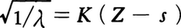

X線管によって得られるX線には2種類のものが含まれている。一つは対陰極中の元素の種類で決まる線スペクトルからなるもので,これを特性X線または固有X線characteristic X-raysと呼ぶ。対陰極に衝突した電子が対陰極の原子の内殻電子をたたき出して生じた空孔に,外殻の電子が落ち込んで元の状態に戻るとき,そのエネルギー差をX線として放出するもので,発生の機構は蛍光X線の場合と同じである。特性X線の波長λに関しては,対陰極物質の原子番号をZとすると, という関係があり(Kとsはスペクトル系列ごとに決まる定数),これをモーズリーの法則と呼んでいる。なお,対陰極には陰極のタングステンフィラメントが少しずつ蒸着するため,古くなったX線管では,特性X線のスペクトル中にタングステン固有の線スペクトルが出ることがあり,注意を要する。

という関係があり(Kとsはスペクトル系列ごとに決まる定数),これをモーズリーの法則と呼んでいる。なお,対陰極には陰極のタングステンフィラメントが少しずつ蒸着するため,古くなったX線管では,特性X線のスペクトル中にタングステン固有の線スペクトルが出ることがあり,注意を要する。

X線管から出るもう一つのX線は連続スペクトルをもつ連続X線continuous X-rays(白色X線ともいう)で,入射電子の制動放射である。波長は対陰極物質とは無関係であるが,短波長側については,電子の加速電圧をV,電気素量をe,真空中の光速度をcとすると,eV=hc/λcで定まる限界波長λcがある(デュエン=ハントの法則)。連続X線を物質に透過させると,透過X線のスペクトルは,その物質を構成する元素特有の波長部分が吸収されて,その部分が欠けるかあるいは弱められたものとなる。これをX線吸収スペクトルといい,その特有の波長が吸収係数の場合の吸収端である。

連続X線を得る方法として,日本を含む先進国では電子シンクロトロンの利用が進んでいる。電子シンクロトロンで加速された電子から電子軌道の接線方向に波長が連続し,きわめて平行性のよい強力なX線がパルス状に放射されるのを利用するもので,これをシンクロトロン放射とか放射光X線と呼んでいる。日本には筑波の高エネルギー物理学研究所(現,高エネルギー加速器研究機構)に硬X線領域まで発生できる放射光施設があり,1982年秋からテスト的利用が開始されている。なお,星の中には電波やX線を出しているものもあるが,これはいわば天然のシンクロトロン放射である。

検出法

検出にはX線のもつ電離作用,蛍光作用,写真作用などが利用され,古くから使われているものに蛍光板,写真乾板やフィルムなどがある。とくに高分解能が必要なX線顕微法(X線トポグラフィー)には,微粒子で感度の高い乳剤を厚く塗布した原子核乾板や微粒子の乳剤を使用したX線フィルムが使われている。またX線トポグラフィー用の特殊な高分解能撮像管を用いたテレビカメラで,転位,積層欠陥,磁区,強誘電分域などを直接に動的観察すると同時にビデオテープに録画し,後で再生して細かく観察,研究する方法が進歩している。

ふつうのX線強度の定量的測定には,シンチレーションカウンターや比例計数管,半導体検出器(solid-state detector。略称SSD)がよく使われる。前2者は入射したX線の光子としてのエネルギーの大きさをある程度出力パルスの高さに反映するが,その高さは相当変動する。これに対して,もっとも新しく登場したSSDは,電子-正孔対を作るエネルギーが小さく,かつX線の各光子のエネルギーが大部分電子-正孔対を作ることに使われるので,その対の数nが大きく,したがって数のゆらぎ はnに比べてかなり小さくなり,エネルギー分解能が非常に高い。ふつうのSSDにはケイ素SiにリチウムLiをドリフトさせたもの(Si(Li)型)と,純ゲルマニウムGe型の2種があり,前者はLiが動くと機能が失われるので,つねに液体窒素で冷却しておく必要があるが,純Ge型のほうは使うときだけ冷却すればよい。またX線を照射し,回折などを利して物質の構造などを調べる場合,タンパク質分子の結晶のように複雑なものでは結晶の単位胞が非常に大きくなると,X線による回折斑点(つまりブラッグ反射)の数も増して数千から数万程度にもなる。しかもX線照射により損傷を生ずる物質も多く,なるべく迅速に強度測定を行う必要があるので,このような場合,写真法も使われている。

はnに比べてかなり小さくなり,エネルギー分解能が非常に高い。ふつうのSSDにはケイ素SiにリチウムLiをドリフトさせたもの(Si(Li)型)と,純ゲルマニウムGe型の2種があり,前者はLiが動くと機能が失われるので,つねに液体窒素で冷却しておく必要があるが,純Ge型のほうは使うときだけ冷却すればよい。またX線を照射し,回折などを利して物質の構造などを調べる場合,タンパク質分子の結晶のように複雑なものでは結晶の単位胞が非常に大きくなると,X線による回折斑点(つまりブラッグ反射)の数も増して数千から数万程度にもなる。しかもX線照射により損傷を生ずる物質も多く,なるべく迅速に強度測定を行う必要があるので,このような場合,写真法も使われている。

一次元もしくは二次元的にX線の光子の入射位置が識別でき,かつその各点で高計数率の計測が行える位置敏感検出器としては,多数のワイヤを平行に張ったものを2組作り,少し距離をおいてワイヤを互いに直交させて適当なガスの中に保持した二次元カウンター(多線比例計数管)が賞用されている。粉末試料結晶の場合には,一次元のワイヤ検出器で円弧状に曲げたものも使われている。またSSDを相当数一次元に並べたものが日本で作られているが,これは二次元カウンターに相当する機能をもつ。なおSSDを二次元的に配列したものも試作されたが,空間および時間分解能はまだ低い。

X線の応用技術

X線応用技術のもっとも重要なものの一つは,X線の回折などを利用しての物質の原子・分子レベルでの構造解析で,これが可能なのはX線の波長が,物質中の原子間隔と同程度であることによる。結晶はもちろん,アモルファス物質などの構造解析にも最有力手段となっており,さらにタンパク質分子などの複雑な分子構造も,重原子(X線散乱能の大きい原子)を入れることができれば三次元構造解析ができる段階に達している。すでにミオグロビン,ヘモグロビン,ビタミンB12,インシュリンなどの構造が解析され,またアミノ酸配列が既知であるタンパクの一つ,卵白リゾチームで,酵素としては初めて三次元構造が解かれたほか,酵素とその作用の阻害剤との複合体の結晶解析も成功し,タンパク質分子が別の種類のタンパク質分子を切断する作用の機構まで理解が進んだ例もある。

さらにタバコモザイクウイルス(略称TMV)を構成している扁平状の単位の中での分子のジグザグ配列の立体配置まで求めることもX線構造解析で成功した。

X線による物質の研究では,吸収スペクトルも用いられる。連続X線を薄膜に透過させると,その薄膜を構成する元素固有のX線吸収スペクトルが現れ,これから薄膜の元素分析が行える。また吸収スペクトルの広域X線吸収分光曲線の微細構造(extended X-rays absorption fine structures。略称EXAFS)をフーリエ変換することにより,吸収を起こした特定の重原子を中心として,その周囲にある諸原子までの局所的動径分布が得られる。これは1971年にわかったもので,以後この種の研究が急に盛んに進み,とくにヘモグロビン中の鉄原子の位置が酸素分子O2の出入りによって少し動く現象の研究や,その他種々の生体分子の機能の研究,従来は有力な手段のなかったアモルファス物質中の特定原子の周囲の原子の動径分布の研究に威力を発揮している。

もう一つの大きな応用分野である医学の面では,X線の発見時にレントゲンが手の骨を写したことから,X線写真が骨折や盲管銃創の診断に役だつことは明白であり,アメリカではX線発見のニュースが伝わった直後に,患者の足に入った弾丸位置の検出に用いられている。また,キュリー夫人は第1次世界大戦のとき,野戦病院はもちろん,後方の病院にもX線の設備がほとんどないことを知り,X線設備をもつ車を初めて作らせ,娘イレーヌとともに野戦病院を巡回し,後に《X線診断学と戦争》と題する本を出版(1921)している。現在では,胃癌などの早期発見をはじめ,肺浸潤,肺結核などの早期発見などに広く利用されており,とくに最近ではCT検査により,身体の横断面のX線写真が計算で出せるようになっている(X線検査)。このほか,X線が正常の組織に対するよりも,細胞分裂の盛んな悪性腫瘍に対してその組織をより多く破壊することから,放射線治療の一環としても用いられている。

工業面では,従来から非破壊検査や厚みの測定に重用されているが,最近では集積回路(IC)の微細な図を放射光X線を利用して焼きつけることが研究されている。

最後に科学技術分野でない面でのX線の応用についてふれておこう。それは壊して調べることのできない絵画や木彫,塑像などの鑑定や内部の構造を知る手段としてX線がしばしば用いられることである。X線を当てて絵具に含まれている亜鉛とか鉛とかの元素から出る蛍光X線の波長を分析することにより,顔料の種類が非破壊的に検査できる。その結果を,過去の顔料が使われた年代の知識と比較すれば,ある絵画は何年以上古くはあり得ないと判断できる場合がある。また単なるX線による透視撮影によっても,専門家なら,下絵のスタイルなどから年代や製作場所がある程度推定できる場合もある。

執筆者:細谷 資明

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「X線」の意味・わかりやすい解説

X線

えっくすせん

X ray

放射のメカニズムや性質が通常の電磁波とは異なる、波長の短い電磁波のこと。X線の波長は通常、数百オングストローム(1オングストロームは1億分の1センチメートル)から0.1オングストロームで、紫外線のそれよりは短くγ(ガンマ)線のそれよりは長い。これを、光子(こうし)のエネルギーという見方からすれば、そのエネルギーは1000電子ボルトから数万電子ボルトの範囲である。

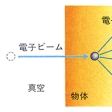

X線は1895年ドイツのウュルツブルク大学教授、レントゲンによって偶然発見された。彼は当時、J・J・トムソンなどが中心となって研究していた真空放電、陰極線の実験中にこの発見に至った。レントゲンは1895年11月、真空にしたガラス容器に電極を封入し、これに高電圧をかけた()。彼は、放電管全体を黒い紙で覆ってみても、目に見えない何かが放電管から放出され、近くに置いた蛍光板を光らせることを発見した。これは、陰極線とは違うものであることはすぐわかった。陰極線は空気中に出たとたんに、数センチメートルも走らないうちに、空気によって吸収されてしまうことが知られていたからである。ところが、この未知のものは、放電管から数メートルも離れた所に到達し、しかも、紙や木材、人間の手なども透過してしまうという不思議な性質をもっていた。レントゲンはこれをX線と名づけたが、ドイツではレントゲン線とよんでいる。

[大槻義彦]

X線の発生

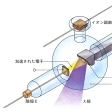

X線は、当初レントゲンが行ったように、低圧中の気体放電によって、すなわち、電子線を金属ターゲットに当てることによって発生する。この装置をガスイオンX線管という。に代表的なガスイオンX線管を示す。Bの電極を正、Eの電極を負にすると、DからCに向かって高速の電子が飛び出す。これが金属ターゲットCに当たると、ここからX線が放出される。

これをすこし改良し、陰極Dを加熱し、電子が飛び出しやすくしたものに熱電子X線管、別名クーリッジ管があり、これは広く利用されている。医療用、工業用のX線はほとんどこの型のX線管を用いて発生させている。そのほか、X線は各種のイオン線を物質に当てることによっても得られるし、高温のプラズマ気体などからも放出される。電子線や陽電子線を固体に当てないで、磁場や電場によって急に曲げても強力なX線が得られる。たとえば、茨城県つくば市大穂(おおほ)の高エネルギー物理学研究所(現、高エネルギー加速器研究機構)内に1982年(昭和57)に完成したフォトンファクトリー(放射光実験施設)では、加速器で加速した電子を円形に走らせることによって強力なX線が得られる。この種のX線はSOR(ソール)光という。

[大槻義彦]

X線の性質

発見当初からわかっていたX線のおもな性質は、(1)蛍光物質を光らせる、(2)写真作用をもつ、(3)光のような直進性がある、(4)空気を電離する、(5)物質をよく透過する、(6)透過のよい硬いX線と透過の悪い軟らかいX線がある、などであった。

X線はエネルギーの大きい光子からできており、これが原子に当たると、光電効果によって、原子内電子をはじき飛ばし、原子をイオン化する。これは(1)(2)(4)の性質と対応する。硬いX線はエネルギーの高い光子のことで、これは物質をよく透過し、反対に軟らかいX線はエネルギーの低い光子からできており、これは物質によって吸収を多く受け、透過しにくい。物質での吸収されやすさを表すのが吸収係数であり、その波長依存性はのようになっている。これによって、波長の長いほうが吸収されやすいことがわかる。なお、吸収係数にぎざぎざが現れている部分は、ちょうどイオン化エネルギーと合致するところで、ここだけが多く吸収を受けていることを表す。さらに、吸収係数は物質の密度に比例し、密度の大きい物質ほどX線は透過しにくい。たとえばX線を人間の手に当てると、骨の部分だけは他の組織より極端に密度が高く、この部分は透過しないので、影が写る。

[大槻義彦]

連続X線と固有X線

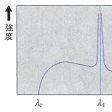

クーリッジ管から放出されるX線のスペクトル、すなわち波長の関数としての強度の変化をとってみると、に示すようになる。全体としては、左で切れているなだらかな山になっているが、数箇所で急に立ち上がっている。これは、X線が、異なる二つの発生機構によって放出されていることを暗示する。一つは、ある波長λcより大きい波長ならば、連続的にどんな波長のX線でも放出しており、この意味で放出X線は連続X線である。もう一つは、波長がある値λ1、λ2だけであるような強いX線である。すなわち不連続なX線である。

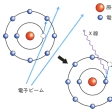

連続X線発生のメカニズムは、まだよくわかっていない部分も多い。大まかにいえば、物質に高速の電子ビームが当たると、これから、さらに大量の電子線を二次的に放出する。この電子は、そばにいる原子によって急に曲げられ、曲げられるときにX線を放出する()。したがって、このとき放出されるX線の波長はどんなものでも可能である。そうはいっても、もともとの電子がもっていたエネルギー以上のX線を放出することは、エネルギー保存則からいって不可能である。これによって限界の波長λcが決まる。

一方、固有X線は量子力学的効果である。のように、電子ビームによって原子内の電子が電離されると、そのすきまに周りの電子が遷移する。このとき放出されるエネルギーは、もともとの原子内の電子のエネルギー準位によって決まってくる。したがって、放出されるX線のエネルギーは物質の種類によって異なるものとなり、物質固有の振動数のX線が得られる。これは固有X線、または特性X線とよばれる。

[大槻義彦]

X線の利用

X線を利用して、物質の化学的、物性的組成を研究するのがX線分析法であり、蛍光X線分析、X線発光分析、X線吸収分析、光電子分光分析、X線回折法、電子線マイクロアナライザー(X線マイクロアナライザー)などがある。蛍光X線分析法は、X線を照射された試料が物質特有の蛍光を発することを利用して微量な元素を分析する。X線発光分析は蛍光分析と似ているが、広い範囲の波長分析を行って元素を解析する。X線吸収分析は試料にX線を吸収させ、その吸収係数の違いや吸収スペクトルの違いから、物質組成を分析する方法である。

20世紀末ごろに著しく発展したのは光電子分光分析と電子線マイクロアナライザーである。前者は物質にX線を照射したとき、物質からはじき飛ばされる光電子のエネルギーを分析する方法であり、固体表面の研究に大きな成果をあげている。一方、電子線マイクロアナライザーは試料表面に細い電子ビームを当て、これから放出される特性X線を分析するが、電子ビームを試料面で走査して二次元的な分析を行う。

X線の波長は1オングストローム程度で、結晶の原子間隔と同程度のため、X線が結晶に当たると、干渉効果が現れる。このX線の波動的性質を利用して、結晶構造、分子構造などを決定する方法がX線回折法である。

たとえば、波長λのX線が、に示すように結晶原子に入射したとする。原子面となす入射角、反射角をともにθとする。このような反射を鏡面反射とよぶ。第一の原子面で鏡面反射したX線と、第二の原子面で鏡面反射したX線は、X線の走る距離の差が、波長λの整数倍のとき、干渉して強めあう。すなわち、

2dsinθ=mλ (m=0,1,2,……)

のとき、強度の強いX線のスポットが得られる。ここに、dは原子面間の距離で、mは整数である。この式をブラッグ条件とよぶ。

X線の波長、結晶の方位などを変化させ、X線のスポットの変化を調べてゆくと、結晶の構造、原子間距離などをきわめて正確に決定することができる。結晶が粉末状になっていると、X線のスポットはデバイ‐シェラー環とよばれるリング状のパターンとなり、結晶の原子間距離の決定などに利用される。

[大槻義彦]

X線と生物

X線の分析法や回折法は、生物資料の研究にも広く利用されている。放射線としてのX線は、生体に特有の放射線照射効果を与える。生物組織が放射線の作用を受けやすいことを「放射線感受性」という。一般的に、生物の細胞が激しく分裂している場合、その細胞の放射線感受性は高くなる。哺乳(ほにゅう)動物では、肝臓(かんぞう)、腎臓(じんぞう)、筋肉、脳、骨などは放射線感受性は低く、骨髄(こつずい)、卵巣(らんそう)、精巣、腸、皮膚では高い。

X線を含む放射線の強さを表す単位は複雑である。X線に関する単位は放射線の単位(とくにγ線の単位)と同じである。X線が物体に当たり、そのエネルギーが物体に吸収される度合いを表すのが吸収線量で、その単位はグレイ(Gy)とよばれる。1Gyは1キログラムの物体が1秒当り1ジュール(J)のエネルギーを吸収することを意味する。癌(がん)治療で人体が受ける標準の吸収線量は70~75Gyである。吸収線量を表記するのに線量当量という単位も用いられ、その単位はシーベルト(Sv)であるが、X線の場合Gyと同じものである。このほかにX線が放出される段階での放出量の大きさも問題になる。これが放射の強さで、これを放射能の強さともいう。この強さは1秒(s)当りの1個の原子核が崩壊する場合を基準にとり、これを1ベクレル(Bq)という。1Bqは1/sという単位となる。

[大槻義彦]

『大槻義彦著『放射線の話』(1980・日本放送出版協会)』▽『大槻義彦著『エックス線』(1982・大月書店)』▽『加藤誠軌著『X線で何がわかるか――X線発見の社会的衝撃』(1990・内田老鶴圃)』▽『多田順一郎著『わかりやすい放射線物理学』(1997・オーム社)』▽『早稲田嘉夫・松原英一郎著、堂山昌男・小川恵一・北田正弘監修『X線構造解析――原子の配列を決める』(1998・内田老鶴圃)』▽『加藤誠軌編著『X線分光分析』(1998・内田老鶴圃)』▽『波岡武・山下広順編『X線結像光学』(1999・培風館)』

百科事典マイペディア 「X線」の意味・わかりやすい解説

X線【エックスせん】

→関連項目回折格子|蛍光板|太陽|電子写真|電磁波|突然変異育種法|粒子線治療

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「X線」の解説

X線

エックスセン

X-rays

波長が数 nm 以下の電磁波または数百 eV 以上のエネルギーの光量子の流れをX線という.X線は,通常,高エネルギーの電子をいろいろの物資の衝撃板に当てて発生させる.このようにその発生が人為的手段による場合,またはその発生機構が原子核外電子にもとづくときX線とよばれる.X線は1895年,W.C. Röntgen(レントゲン)により発見された.かれは低圧気体放電や陰極線に関する研究をしていて,暗室のなかで放電の光をいくらさえぎっても放電管外の蛍光板が光ることを発見し,当時,透過力の強いその本質が未知の線をX線とよんだ.X線の本質に関しては,Röntgen自身も1896年にいろいろの研究を発表しているほか,多くの学者が調べた.これが電磁波の一種であろうという考えは発見直後からあったが,波長が短く連続的であるため,反射,屈折,干渉などのような波動に固有の現象がなかなか認められず,粒子線の一種とする考えも有力であった.しかし,1906年,C.G. Barklaが二重散乱によりX線の偏りを示したことと,とくに1912年,M.T.F. Laue(ラウエ)がX線が結晶により回折されることを示したことにより,その波動性が確認されるようになった.その後,W.H. Bragg(ブラッグ)がX線のスペクトル分析法を完成した.一方,X線は光電効果などにおいてはその光量子としての粒子性をも示していたが,1923年,A.H. ComptonはX線が電子により散乱されるコンプトン効果において,X線が運動量をもっていることを示し,その粒子性が確認されるようになった.現在,X線は自然科学の非常に多くの分野で物質研究の有用な手段であるほか,医療面でも広く用いられ,工業界では材料試験に使われるなど,実生活と深い関係のあるものとなっている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「X線」の意味・わかりやすい解説

X線

エックスせん

X-ray

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「X線」の解説

X線

世界大百科事典(旧版)内のX線の言及

【宇宙環境】より

…実際の人工衛星の飛行高度は,低いものでもその近地点高度は150km程度だが,熱圏を飛行する場合には,同様に大気による抗力を受け,また大気の流れの影響も受けるため,徐々にエネルギーを失っていき,最後には濃い大気に突入する。

[宇宙空間での人間活動と宇宙環境]

宇宙空間での人間活動に関する環境を考えるとき,人間の永久居住は20年または30年後の研究課題であるから,太陽活動の変動までを考慮する必要は当分なく,現実的な問題となるのは紫外線,X線,宇宙線,宇宙塵,無重量状態などである。紫外線は生物の皮膚に紅斑を生じさせたり結膜炎を発生させる原因となり,有人宇宙船の飛行高度では人間の皮膚が太陽からの紫外線にさらされると,地上の10~50倍の速度で紅斑ができるといわれるが,宇宙船および宇宙服の窓材料を適当に選べば,紫外線を宇宙船内の人間まで通過させなくすることは容易である。…

【環境放射線】より

…廃棄物の貯蔵と処分あるいは放射性物質の輸送に伴っての環境放射線は,人体への被曝源としては無視できるレベルのものであると推定されている。(3)人々が日常使用する物品の中にはX線を放出したり放射性核種を含んでいるものがあり,環境放射線源となっている。それらは放射性発光塗料いわゆる夜光塗料を用いた製品,テレビなど一部の電気装置,静電防止器,煙探知器,ウランやトリウムを含む陶磁器,ガラス,合金などである。…

【鑑定】より

…しかし,真贋などが問われる作品を鑑定する場合規準となる作品の選定がつねに問われることになろう。【衛藤 駿】

[科学的鑑定法]

古美術品の科学的鑑定法には,光学顕微鏡等による拡大観察,紫外線や赤外線等を用いて使用材料を推定する方法,X線やγ線を用いた構造の分析,古典的な検鏡分析や斑滴分析,放射化分析などを用いた微量分析による化学成分や組成の解明などがある。 もともとこれらは,古美術品鑑定のための方法ではなく,文化財の材質調査の基本的な方法で,文化財保存の科学的基礎データを得るために開発されたものである。…

【原子力】より

…ただし,核融合反応を起こさせるためには,数千万℃以上の超高温状態をつくる必要があり,技術的に難しい。

【原子力の歴史】

[科学的発見]

原子力の科学的発見は,19世紀末,1895年のW.C.レントゲンによるX線の発見に端を発する。X線とは,その正体が不明であることから名づけられた。…

【電磁波】より

…これを電磁波という。電磁波はその波長によって,一般に波長がmm程度以上のものを電波,それより短く1μm程度までを赤外線,0.7μmから0.3μm程度までを可視光,さらに短く数nmまでを紫外線,若干重複して10nmから1pmの範囲をX線,10pmより波長の短い電磁波をγ線と呼んでいる。重複している部分は,電磁波を発生するメカニズムに応じて呼称を変えているのがふつうで,また電波を電磁波と同義に用いることも多い。…

【レントゲン】より

… 彼の研究は多岐にわたり,1870年に発表した気体の比熱についての研究をはじめとして,結晶中の熱伝導,石英の電気的・光学的特性,種々の流体の屈折率への圧力の影響,電磁気の影響による偏光面の変化,水や他の流体の圧縮可能性や毛管現象,水面上での油滴の拡散現象の研究などがあり,とくに88年に発表した静電場内を移動する誘電体に生ずる磁気効果の研究は,J.C.マクスウェルの電磁理論の検証という意義をもち,またその際に生ずる電流はH.A.ローレンツによってレントゲン電流と名づけられ,ローレンツの電子論の基礎ともなった。しかしなんといってもレントゲンの名を不滅のものにしたのはX線の発見である。そのきっかけとなったのは,95年11月初め,陰極線の透過力の研究中に,陰極線管から離れたところにあった白金シアン化バリウムの結晶が蛍光を発しているのを見いだしたことであった。…

※「X線」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...