出版(読み)シュッパン(その他表記)publishing

精選版 日本国語大辞典 「出版」の意味・読み・例文・類語

しゅっ‐ぱん【出版・出板】

- 〘 名詞 〙 印刷術その他の方法によって著作物を文書・図画などとして複製し、発売または頒布すること。版行。印行。刊行。

- [初出の実例]「先集の疵残念に候故、八月中伊賀にてとくと改、秋中に出板可レ申」(出典:曾良宛芭蕉書簡‐元祿七年(1694)七月一〇日)

- 「木曾路を行のあらましをかき著し、追々出板いたし候」(出典:滑稽本・東海道中膝栗毛(1802‐09)五)

出版の補助注記

( 1 )日本最古の出版物は世界最古の印刷物ともいわれる「百万塔陀羅尼」(七七〇)である。

( 2 )「しゅっぱん」の漢字表記は、木版印刷が盛んだった江戸時代には多く「出板」が用いられた。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「出版」の意味・わかりやすい解説

出版

しゅっぱん

publishing 英語

Verlag ドイツ語

publication フランス語

出版とは、販売、配布の目的で文書や写真、絵画などの著作物を複製、刊行することをいう。活版印刷が普及されるまでの印刷は木板が中心であったので、開板(かいばん)、上梓(じょうし)、板行(はんこう)、発兌(はつだ)などのことばが用いられた。広義では新聞など印刷物の刊行をすべて含むが、普通は書籍、雑誌の刊行を意味する。現代は活字による印刷からコンピュータ電子印刷へ、さらには電子出版へと急速に移りつつある時代である。

[清水英夫]

出版の機能

長い間、人間社会のコミュニケーションの道具として用いられてきた出版は、活版印刷の出現後、しだいにマス・メディア化するに至った。しかし、新聞やさらにラジオ、テレビなどと比べると、情報伝達の速報性、同時性、広域性などの点で劣るかわりに、正確性、論理性、蓄積性などにおいて、依然、出版はもっとも優れたコミュニケーション・メディアということができる。すなわち、ニュース性を重んじる新聞は、メッセージの系統性や分析性に限界があるし、視聴覚メディアは娯楽性や映像性などに重点が置かれるため、思想の多様性、論理性が犠牲となる傾向がある。一般的にマス・メディアは、情報の受容態度を受動的、消極的とする特徴をもっており、この特性が受け手の趣向や思想を画一化させることになる。この点、出版は、文字による伝達を中心とし、またきわめて多様で濃密な情報を送ることができるので、民主主義にとって不可欠な思想の多様性であるとか、少数の受け手を対象とする高度な学術や文芸の伝達を可能とさせている。

他方、出版は往々ダイナミズムや総合的表現力に欠け、現代的状況やニーズにかならずしも十分に適応できない弱点をもっている。とくにそれは書籍出版にみられるところであるが、この弱点は同時に、人々の観点が著しく微視的になったり、大勢順応的になったりするのを防ぐ役割を演ずることになる。そのことは、オピニオン・ジャーナリズムや社会科学の発展のうえで無視できない特質といえよう。しかしながら、マス・コミュニケーションは電子技術の著しい発達によって、大きく変化しつつある。それは、ことに放送や通信の分野で激しいが、出版においても編集、製作、販売(伝達)の諸過程に大きな変革をもたらしており、グーテンベルク以来の複製文化の歴史に一紀元を画しつつある。なお、出版を科学的に研究、調査することを目ざす学問を出版学editologyといい、日本では1969年(昭和44)に日本出版学会が結成された。

[清水英夫]

出版業の特色

出版は、マスコミ産業のなかでも比較的小資本でも可能な事業である。その点、巨額な資本を必要とする新聞や放送に比べて、新規事業の市場参入が比較的容易であり、日本の出版社数は増大を続けてきた。したがって、他のメディア産業にみられない自由競争が出版では行われている反面、資本金、従業員数が少ない会社が多いなど、企業としての脆弱(ぜいじゃく)性が存在することは否定できない。固定資本に比べて流動資本が大きく、人件費や宣伝費の比重が高いことや、商品価値に客観性が乏しいこと、またとくに日本の出版は国際性が薄いことも、出版事業を不安定なものとさせてきた。しかし、一部の大手出版社は市場占有率も大きく、マス・マガジンなど安定商品をもち、広告収入も巨額に上っているので、ひところの零細イメージから脱却してきている。しかし、若者たちを中心にみられる「活字離れ」現象やメディア情報の氾濫(はんらん)などにより、業界全体としては出版事業はしだいに困難なものになってきている。

[清水英夫]

出版の歴史

出版の歴史は本の歴史でもある。本の定義にもよるが、多くの書誌学者は、今日に残る最古の本として、楔形(くさびがた)文字を案出したメソポタミア・シュメールの粘土板(クレー・タブレット、前3100年ごろ)をあげている。ここを出発点として、世界の出版史はほぼ次の5期に分かつことができる。

[清水英夫]

本の登場

木、竹、粘土、金属、蝋(ろう)などの材料に刻み込まれた文字や絵は、しだいにより軽くて柔軟な物質の利用を求めて変化する。すなわち、パピルス(前3000年ごろ)、絹(前1200年ごろ)、皮(前30年ごろ)などに書き込まれた文字は、巻物(ラテン語でボルーメンvolūmen)、冊子(コーデックスcodex)などの形態により、しだいに今日的な書籍の体裁を整えていった。古代ギリシアでは紀元前5世紀から書肆(しょし)が現れ、ローマでは前207年に写字生の同業組合がつくられている。筆写にあたったのは僧侶(そうりょ)や奴隷であるが、賃労働に移行するとともに、本の値段も上がっていった。30センチメートル四方しかない1枚のパピルスには、いくらも字が書けないので、20~30枚のパピルスを糊(のり)で継ぎ合わせ、巻物としたのがボルーメンである。羊皮紙(パーチメント)が登場するのは前170年ごろの小アジアであるが、6世紀ごろまで、このボルーメンがローマを中心とする文化圏の本の主流を占めた。中国では、前3世紀の秦(しん)の時代に木簡や竹簡を用いた書物が現れているが、経典の文を石に彫って拓本とする石経(せっけい)も用いられている。印刷の始まりといってよいであろう。紀元後105年ごろ後漢(ごかん)の時代に蔡倫(さいりん)という人物によって初めて紙が発明される。そして、7世紀の唐時代初期に発明された木版技術とあわさって木版印刷の長い時代が始まるのである。洛陽(らくよう/ルオヤン)で、官吏登用試験のため大規模な印刷事業が行われたのは932年のことである。

[清水英夫]

写本の時代

パピルスよりも粗末だが、ずっと頑丈で安価な羊皮紙は、キリスト教徒によって大いに用いられ、やがて中世における書籍の主流を形成することになる。羊皮紙は1枚ごとに切って綴(と)じることにより、現代の書籍の特徴であるページ編成の冊子(コーデックス)がくふうされた。この形式は長文の聖書や法律文書にとくに向いており、コーデックスからコードcode(法典)ということばも生まれた。紀元4世紀以後1000年以上にわたって、聖職者たちにより羊皮紙の写本が中世ヨーロッパの出版文化を担った。写本はしだいに美しいものになり、とくに中世後期の写本は極彩色の細密画を有する美術品でもあり、また洗練されたアルファベット文字は、次代の活字(タイプ・フェース)に直接影響を与えている。この時代、ラテン語から分かれたロマンス諸言語(フランス語、スペイン語、イタリア語など)で騎士物語であるロマンスが書かれ出版された。すなわち小説novelのルーツである。

[清水英夫]

活版印刷の発明

活版印刷の真の発明者がヨハン・グーテンベルクであるかどうかは説の分かれるところであるが、後世に伝わり直接の影響を与えたのがグーテンベルクの開発した印刷術であることは疑いない。もっとも活字そのものは、すでに11世紀なかばの宋(そう)の時代に畢昇(ひっしょう)という人物が粘土を素焼きした陶活字を、また13世紀のなかばごろ高麗(こうらい)で金属活字が発明された、といわれている。しかし、金属活字にふさわしいアルファベット文字をもち、またまもなく宗教改革と大航海時代を迎えた近世ヨーロッパは、この発明を現実のものとし、歴史そのものを大きく左右させたのであった。活字に圧力(プレス)を加えて用紙に印刷するこの技術は、これまでのいかなる出版技術よりもはるかに能率的で、短時間に多量で鮮明な印刷を可能にした。この印刷術は1世紀たらずのうちに、アルプスを越え、ドーバー海峡を渡って、当時のヨーロッパ世界にくまなく普及した。

15世紀以前に印刷された書籍をインキュナブラincunabula(初期刊行本・揺籃期本)とよんでいるが、宗教書を中心とするその平均印刷部数は数百部以内にすぎなかった。しかしインキュナブラの総部数は約2000万部と推定されており、当時のヨーロッパ人口が1億に満たず、その大半が非識字者であったことを考えると、驚くべき普及ぶりであったといえよう。活版印刷の出現に危惧(きぐ)を抱いたのはローマ教会で、1470年代から80年代にかけて出版免許制度を敷き、1559年には有名な禁書目録をつくって読書規制を行っている。また、事業の利益を独占しようとする印刷業者たちはギルドをつくったので、書籍は依然として一部富裕階級のみが利用できる高価な商品であった。

15世紀ヨーロッパにおける出版活動の中心はイタリアおよびドイツで、それぞれ42%、30%を占め、続いてフランス16%、オランダ8%であったと推定されている。16世紀から18世紀にかけて、出版は宗教中心からしだいに文学や実用書へと拡大していったが、同時に雑誌が姿を現してくる。今日の雑誌の起源は、17世紀フランスの書籍業者が新刊紹介のため発行したカタログだといわれるが、独立した定期刊行物としては、1665年にパリで創刊された『ジュルナール・デ・サバン』および同年ロンドンで刊行されたイギリス学士院の会報とされている。また、世界最初の週刊新聞『アビソ』が1609年にドイツで発行されている。こうして、これまで大きな比重を占めていた印刷業や書籍販売業にかわって、出版業者が企業家として登場することになる。

[清水英夫]

近代出版

18世紀後半におけるフランス革命やアメリカの独立は、出版にとっても画期的なできごとであった。近代憲法の構成要素としての権利章典や人権宣言は、もっとも基本的な人権として言論・出版の自由を掲げ、市民が出版活動に携わる機会は増大した。それとともに、出版業はようやく印刷業から離陸して近代出版の時代を迎えることになる。1点当りの平均発行部数も2000部以上となり、1776年にペンシルベニアで発行されたトマス・ペインの『コモン・センス』は実に数十万部に達したといわれる。また、1814年に発行されたバイロンの『海賊』は発売当日で1万部を売り切った。印刷技術も高能率化し、ナポレオンの治世が終わるより早く、1時間の印刷量は15年前の1日分よりも多くなっていた。オランダやドイツの後を追ってイギリス、さらにはアメリカの出版活動が急速に隆盛となった。

イギリスで最初の日刊新聞『デーリー・クーラント』が1702年に発行されたが、19世紀のなかばには欧米で大衆新聞が出現している。その急速な普及を目前にみて、フランスの社会主義者ジャン・ルイ・ブランは「本の時代は終わり、新聞の時代が始まった」と述べたが、その判断は早計で、このころから出版の大衆化が始まっている。そして、19世紀も終わりに近づくころには、マス・セールを前提とした低定価本の出版が各国で行われるようになった。20世紀に入ってまもなくラジオが出現し、マス・コミュニケーションの時代に入るが、書籍、雑誌の普及も急ピッチで進んだ。

[清水英夫]

現代出版

第二次世界大戦後の政治的・文化的特徴はその大衆社会化現象にある。出版においても、いわゆるペーパーバック革命に象徴される大量化現象が著しく、先進国はもとより開発途上国においても、書籍の発行は急速に発展・増大しつつある。ユネスコ(国連教育科学文化機関)の統計によれば、1952年から96年までの45年間に世界で出版された書籍の年間総発行点数は、25万点から83万6550点と3.3倍に増大している。また、新聞用紙を除く印刷・筆記用紙の消費量は、1950~97年の間に11.7倍に伸びている。従来は、一部の識字・知識層の独占物であった出版物が一般化したことを如実に示しているといえよう。

しかし、このような出版の大量化のなかで目だった現象がいくつかある。その第一は、巨大なメディア資本、メディア外資本による出版市場の制覇である。とくにアメリカでは「ブロックバスターblockbuster時代」とよばれるベストセラー症候群が健全な出版活動を侵食しつつあるが、その他の先進国においても似たような現象が現れている。第二は、電子技術の著しい進歩である。コンピュータ編集作業の一般化をはじめ、CD-ROM、DVD、電子書籍のダウンロード(ホストコンピュータからデータを転送すること)販売、インターネット書店の参入など、出版事業に大きな変革が訪れている。第三は、先進国と開発途上国との間の出版ギャップがますます拡大していることである。確かに、新興諸国の出版が第二次世界大戦以前の植民地時代に比べて質・量ともに発達していることは事実であるが、経済力や技術力の格差により、読み物文化のうえでも国民の享受度の開きがさらに大きくなっている。ユネスコは1972年を国際図書年とし、「ブックス・フォア・オール」(みんなに本を!)のスローガンにより、開発途上国における図書普及を訴えたが、今日までのところ、一部の国を除いて、成果は遅々としているのが現実である。

[清水英夫]

日本の出版

江戸時代以前

日本の出版の歴史は、現存最古の印刷物『百万塔陀羅尼(だらに)』に始まるとするのが通説である。これは764年(天平宝字8)から770年(宝亀1)まで約5年をかけて完成した4種の陀羅尼経であり、木版により印刷されたとみる説が多い。木版印刷が活発化するのは平安末期からで、「春日(かすが)版」「法隆寺版」などのいわゆる南都版(奈良版)が多くの寺院でつくられた。また、鎌倉時代から室町時代にかけて京都五山を中心に出版されたのが「五山版」である。五山版は中国の宋(そう)版、元版の復刻が多く、またその版式の影響を受けているが、従来の仏典からそれ以外の書籍(外典(げてん))にも及ぶようになった。そして同時代末期には民間の出版業者も現れ、「坊刻(ぼうこく)本」とか「町版(まちばん)」とよばれる出版が一般人を対象に行われるようになった。

一方、15世紀中葉にヨーロッパで発明された活版印刷術は、1590年(天正18)に帰国した天正(てんしょう)遣欧使節とイエズス会神父アレサンドロ・バリニャーノによって日本にもたらされた。翌91年から約20年間にわたって九州を中心にローマ字または日本字で印刷された活字出版物(約30点)を「キリシタン(切支丹、吉利支丹)版」とよんでいる。しかし、まもなく始まったキリスト教弾圧政策によりキリシタン版も姿を消すことになる。これとは別に日本に金属活字をもたらしたのは朝鮮に出兵した豊臣(とよとみ)遠征軍で、のちにこの活字を模した木活字を用いて「慶長(けいちょう)勅版」が出版された。

[清水英夫]

江戸時代

徳川家康の命でつくられた「伏見(ふしみ)版」は木活字、「駿河(するが)版」は銅活字を用いたものである。しかしながら、ヨーロッパ流の活版印刷は漢字・和字の複雑さから普及するに至らず、明治を迎えるまで日の目をみることはなかった。日本の民間出版が緒につくのは江戸時代初期の京都であるが、それは元禄(げんろく)時代(1688~1704)になって開花する。1696年(元禄9)河内屋利兵衛(かわちやりへえ)が刊行した『増益書籍目録大全』には、約7800点に上る書籍が収録されている。また1721年(享保6)、大岡越前守(えちぜんのかみ)が書物問屋、草紙(そうし)屋に命じて作成させた書物目録には7446種の書籍が掲載されている。すなわち、この時代すでに1万点近い本が発行されていたわけであるが、このころまでに出版の中心は京都から江戸へ移ることになる。

一方、1657年(明暦3)ごろから始まった出版規制は、1722年になって本格的な取締条目が発布されるが、その後はときに緩急はあれ、政治批判と風俗壊乱の理由で筆禍事件が相次ぐことになる。山東京伝(さんとうきょうでん)、林子平(しへい)、渡辺崋山(かざん)、高野長英らの投獄、処刑がそれである。江戸の版元として有名なのは松会(しょうかい)三四郎、鱗形屋三左衛門(うろこがたやさんざえもん)、鶴屋喜右衛門(つるやよしえもん)、須原屋茂兵衛(すはらやもへえ)、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)らである。

[清水英夫]

明治・大正期

相次ぐ取締りにもかかわらず、江戸の出版は草双紙、洒落(しゃれ)本、人情本、滑稽(こっけい)本などを通じて読者層を拡大していったが、明治以降に展開された近代出版の急速な発達も、江戸時代の蓄積を除いては語りえない。しかし、1870年(明治3)本木昌造(もときしょうぞう)によって開発された号数活字は、日本の出版を一挙に近代化させることになった。政府は一方で出版を奨励するとともに、出版法や讒謗律(ざんぼうりつ)によって言論活動を取り締まった。出版事業が企業として軌道に乗り出すのは明治20年代からで、博文館、春陽堂などが明治期を代表して活躍した。明治末期から大正初期に創立された講談社と岩波書店は、ともに大きく発展して、戦前日本の出版を象徴する存在となった。「講談社文化」と「岩波文化」という対比は、大衆向けと知識人向けとに分断されていた戦前の出版状況をよく表している。

大正時代に開花した多様な雑誌出版のあと、いわゆる「円本ブーム」がおこった。これは改造社の『現代日本文学全集』が引き金となった全集合戦で、マス・プロ、マス・セール時代の開幕を告げるものであった。しかし、過当競争や不況の到来で、それはたちまち倒産ブームに転化したが、このころ、すでに日本の出版は世界の先進国と肩を並べるまでに成長していた。

[清水英夫]

昭和期

しかし、いわゆる非常時の到来とともに出版統制はしだいに強化され、太平洋戦争を迎えるころには、ほとんど出版の自由は奪われていた。天皇機関説事件、河合(かわい)栄治郎事件、津田左右吉(そうきち)事件は出版人にも累を及ぼしたが、1944年(昭和19)に起きた横浜事件で多数の編集者が投獄された。敗戦の結果、出版活動の自由は占領軍関係を除いて回復され、活字に飢えた大衆は粗末な本や雑誌にも殺到した。戦後出版の本格化は55年(昭和30)ごろから始まるが、それはテレビとともにマス文化の到来を意味した。産業としての出版は、1960年代からGDP(国内総生産)とほぼ軌を一にして高度成長を続けてきたが、90年代なかばから売上高がダウンし、96年以降は連続してマイナス成長に入った。一方、電子技術の著しい進歩によって出版は大きな転機にたたされている。

[清水英夫]

出版の現状

日本

出版物の種類は、書籍、雑誌、教科書、電子書籍、その他に大別することができる。その他には、教育用教材、教育機器用テープなどが含まれる。発行の目的別には、営利的出版と非営利的出版に分けることができるが、出版社が企業活動として行う営利的出版と、大学、研究機関、官公庁、企業、団体、あるいは個人が行う非営利的出版は、その出版物から識別することは困難である。また、内容別には、学術・専門書出版と一般書出版に分けられるが、この境界もあいまいである。出版社(者)の数は、『日本書籍総目録』(2000年版)によると、2000年6月現在7150社となっているが、取次―書店ルートを利用して市販している出版社はその約半数とみられている。そのほかは直接配布、直接販売である。「新刊本」として市場に流通している書籍は57万5000点である。同目録の創刊版(1977~78年版)では2156社(者)、18万7668点だから、3倍強となっている。

1970年代以降の出版物の動向について流れを追って振り返ってみると、わが国の出版界はめまぐるしい変化を続けていることがわかる。70年代を迎えたとき、日本では「教育情報産業の時代」とか「情報化時代」が声高に唱えられた。出版界に「出版産業」という用語が浸透してゆくのも、この70年(昭和45)前後のことであった。それまで出版界は自らを「産業」とはいわず「出版業」と称していたので、70年代になって出版界の意識改革が始まったことになる。70年、出版界に起きた顕著な動きは、雑誌のセグメント化(細分化)現象であった。すべての読者を網羅的に対象にするような雑誌ではなく、読者対象を細分化して絞り込むという新たな方針の雑誌が次々に登場してくる。なお、『主婦の友』『主婦と生活』『婦人倶楽部(クラブ)』『婦人生活』の婦人4誌が新年号合計557万部の販売記録をつくるのが71年で、以後婦人誌は衰退を始める(2000年現在、『婦人倶楽部』『婦人生活』は廃刊、『主婦と生活』は『すてきな奥さん』に代替した)。この71年には講談社の文庫本参入により第三次文庫本ブームが起きた。また、73年には第一次オイル・ショックによる出版用紙不足が出版界を混乱させた。ニューファミリー・マガジン、映画とのメディア・ミックスによる角川商法が喧伝(けんでん)されたのは77年である。78年7月、経営状態の悪化した筑摩(ちくま)書房が倒産する(80年10月に更生会社として新発足)。10月には公正取引委員会の突然の「再販制(再販売価格維持契約制度)見直し」発言で出版界の混迷はさらに深くなっていく。

1978年(昭和53)、ワープロが「ビジネス文書作成機」として宣伝され登場したとき、出版業、印刷業界はワープロへの関心は低かった。しかし、印刷業界では1980年代には電算植字(CTS)化が始まり、電子通信機器業界はビデオディスク、レーザーディスク、パソコン、家庭用ゲーム機、CD-ROMなどを次々に開発、市場に登場させていた。85年前後には出版界でもアップル社の開発したパソコン、マッキントッシュ導入によるDTP(デスクトップ・パブリッシング)が盛んになった。これら各種の新しい電子機器、情報機器は、出版物の製作、編集、印刷方法を一変させ、同時に出版流通事情をも激変させることになる。1980年代のニューメディア・ブームに続いて、90年代は出版界でも電子化が急速に進み、90年代後半にはインターネット関連の出版形態が関係者の主要な関心事となってゆくのである。

一方、1980年代末にはソ連崩壊が始まり、天安門事件、ドイツ統一が起き、90年代に入ると日本経済のバブルが崩壊する。政治・経済・社会状況の急変は、人々の価値観や消費行動に変化を促した。同時に、コンピュータなど電子技術の発達は、通信技術・通信機器の急速な開発をもたらし、世界をネットワーク化し、個人・家庭内に電子技術革命を持ち込んだ。そのいきおいは止まるところを知らず、メディアの世界はその渦中にある。紙に印刷するという表現形式は、もっとも安定した、知識の保存、伝達の手段とみられていたが、その中核であった出版界も急変の波に洗われている。

1450年、ドイツ・マインツの人グーテンベルクが発明し、以後の世界の学術文化の発達、宗教の普及にもっとも貢献した鉛活字の印刷術は、その役割をすでに終えたとみられている。鉛活字による印刷方式が消滅することなど1960~70年代のころは多くの人が予想だにしなかった。それほど変化は急である。

メディア制作、伝達の技術が変われば、それを受け取る側、利用する側においても、受容の態度が変化し、解釈方法も変わっていくだろう。とくに一方通行が主であったメディアが、双方向、多方向同時に発受信可能となれば、表現技術や表現の方法、表現する内容に影響しないわけにはいかない。従来は受信する一方で、発信の手段をもたなかった人たちが、いつでも発信する側にまわることが可能になったことで、メディア自体のあり方が問われている。なお、新しいメディアに対応する著作権法もまだ確立していない。

[小林一博]

書籍

書籍の出版状況は出版科学研究所の「年報」によると、新刊点数は1970年1万9226点、80年2万7709点、90年3万8680点となっている。95年からは取次が扱う大量配本以外の新刊(いわゆる注文扱い新刊)も含めた統計基準に変わり、一挙に6万1302点となり、98年には6万5513点のピークに達したが、99年は6万5026点とやや減少した。推定発行部数は1970年の6億0692万冊が、77年に初めて10億1317万冊と大台に乗り、96年には15億0632万冊、97年15億0830万冊とピークに達したが、99年は13億6831万冊となっている。推定販売部数は、1970年の4億7159万冊が、80年には7億6450万冊と上昇し、88年の9億4379万冊がピーク。以後、微増減を繰り返し96年以降は減少の一途で、99年は7億9186万冊となっている。これは1982年の7億9697万冊とほぼ同水準である。販売金額は1970年2246億円が、80年6724億円、90年8660億円となり、96年1兆0931億円をピークに、99年は9935億円に落ち、1992年の水準に戻った(電子書籍その他の統計は未詳)。

分野別書籍新刊点数は、1999年では社会科学部門の1万3365点(占有率20.6%)がトップで、文学1万1367点(同17.5%)、コミックスを含めた芸術・生活1万0998点(同16.9%)と続き、他分野はいずれも1桁(けた)台である。

情報化社会志向が強まるなかで、人々はつねに新しい情報を求めて止まない。発信者側も出版物流通上のいくつかの問題のため流通事情が窮屈さを増すなか、新しい情報を発信する。発信する出版社(者)も年々増え続けている。しかし、情報提供型の本は陳腐化が早く、消耗品化してしまう。この繰り返しが高率な返品の主因となっている。

1946年以降のミリオンセラーリストによると、点数は1970年代以降が急増している。また、80年代以降はタレントものなどエンターテインメント系のものが目だつ。短期間に100万、200万部売りながら、数年たたないうちに店頭には見当たらなくなってしまう例が多い。

分野別にみて、児童書、学習参考書の占有率は低落を読みとれるが、文芸書や専門書は、ジャンル別占有率としては大きな変動はない。もっとも文芸書の内容、専門書の内容には大きな変化があるものの、それらはジャンル別統計値としては表れてこないのである。堅調そのものというか、上昇が際だつのは実用書の分野であるが、これも該当する範囲が広くなっており、実用書のなかでの盛衰は厳しいようである。

[小林一博]

雑誌

雑誌は、学術誌、官公庁誌、会社・団体誌、同人誌などを含めると2万点を超えるが、出版市場に流通している雑誌の、1970年以降の推移は以下のとおりである(前掲「年報」より)。月刊誌1722点(1970)、2498点(1980)、2721点(1990)、3305点(1999)。週刊誌49点(1970)、59点(1980)、81点(1990)、89点(1999)。発行部数は月刊誌8億4133万冊、週刊誌11億0077万冊(1970)が、97年に月刊誌33億1056万冊、週刊誌18億7923万冊、合計51億8979万冊に達したが、99年には月刊誌30億9116万冊、週刊誌17億2394万冊、合計48億1510万冊に減少した。なお、月刊誌の発行部数が週刊誌を逆転したのは、1974年(昭和49)からである。推定実売部数のピークは95年の合計39億1060万冊(月刊誌22億7587万冊、週刊誌16億3473万冊)、推定販売金額のピークは97年の1兆5644億円(月刊誌1兆1699億円、週刊誌3945億円)である。99年は合計1兆4672億円(月刊誌1兆0965億円、週刊誌3707億円)の販売金額であり、減少傾向を示している。1976年(昭和51)に書籍の販売額を雑誌が逆転して以来、雑誌優位が続いている。ただし、97年からは書籍、雑誌ともに売上げ前年比減が4年連続となった。

年間の創刊誌数は、1980年以降では、80年235誌、83年244誌、84年238誌、85年245誌、95年202誌、96年200誌と17年間に200誌以上創刊した年が6回あった。1999年時点の発行数は、月刊誌3305誌、週刊誌89誌である。情報への対応が書籍より有利な雑誌の優勢は今後も続く、とみられている。しかし、インターネットの普及によって情報提供型の雑誌は不要になる、との見方もある。

[小林一博]

コミックス

出版先進国共通の現象とみられているが、日本の場合も出版の大衆化現象は顕著である。文庫本、新書判などを中心に低価格化、紙装仮製本、雑誌の増加が続いている。とくに、1980年代以降急拡大を続けていたコミックスは推定実売金額で94年の2520億円をピークに減少、コミック誌は95年の3357億円をピークに、以後減少を続けているが、99年時点でもコミックスは2302億円、コミック誌は3041億円、合計5343億円の実売金額を上げている。発行部数は99年コミックス6億3146万冊、コミック誌13億8254万冊である(出版科学研究所調べ)。コミックスも売れ行きは頭打ちであるが、出版物市場ではいまだ大きな比重を占めている。

[小林一博]

輸出入

出版物の輸出入額は大蔵省(現財務省)関税局『日本貿易統計』によると、1996年の輸出が書籍183億4259万円、雑誌45億9840万円、99年が書籍147億6560万円、雑誌44億7200万円となっている。1996年の輸入は書籍292億5498万円、雑誌196億8499万円、99年書籍286億4310万円、雑誌179億4233万円であり、出版物は入超が続いている。なお、上記の『日本貿易統計』に含まれない「幼児用絵本及び習画本」は、99年には輸出4795万円(14か国)、輸入23億8747万円(21か国)となっており、ここでも圧倒的な入超である。また、出版物輸出先の最大国はアメリカで、99年の輸出額は書籍62億4715万円、雑誌8億3271万円である。輸入の最大国も同じくアメリカで、書籍101億3718万円、雑誌65億5566万円となり、いずれも2位以下に大差をつけている。

[小林一博]

書店の増加

1972年全国の書店の総売場面積は通産省(現経済産業省)の調査によると79万8423平方メートルであった。これが94年6月末時点では265万1473平方メートルに拡張され、97年には、315万平方メートルを超え、さらに増床が続いている。一方、99年のコンビニエンス・ストアの店舗数は3万9754店、書籍・雑誌の売上げは5071億円(主要コンビニエンス・ストアの総売上げ額は6兆9116億円)と推計されている。

[小林一博]

情報と物流

出版界を全体としてみたとき、書誌情報の整備、リアルタイムな情報提供は遅れている。さらに、その情報を物流と結びつけた読者サービス態勢は大幅な立遅れとなっている。個々にみると、大手取次、大手版元は、情報提供の改善、物流改善に熱心であり、1年ごとに進捗(しんちょく)の様子がみえる。しかし、読者側からみた場合の注文品対応の遅れは旧態のままである。

インターネットで情報が世界中でリアルタイムで駆け巡っているとき、出版界もようやくインターネットによる情報提供、取次主導によるオンライン書店など、急展開をみせているが、業界全体としては改善速度は遅々としている。急速な改革が必要とする声が多いのである。なお、日本書店商業組合連合会(日書連)が書店のSA(ストア・オートメーション)化に着手したのは1983年(昭和58)のことであり、取次の東販(現トーハン)、日販がそろって出版情報検索システムを発表したのも83年である。

[小林一博]

再販問題ほか

1989年に開始された日米構造協議の議題として、規制緩和政策とともに、独占禁止法の適用除外事項である著作物の再販制が浮上したといわれる。以来著作物再販制は、公正取引委員会の研究会、小委員会で、再販制廃止の方向で議論が進められ、95年夏には中間報告が発表された。また、政府の行政改革委員会は規制緩和小委員会において、著作物再販を規制緩和の対象として、同じく95年7月再販廃止論と再販維持論を併記した「論点公開」を公表した。2001年3月公正取引委員会は再販制を当面存続するのが適当と結論をまとめた。出版物販売は再販制が法によって規定される以前の1919年から、全国均一の定価販売制をとってきた。これと1908年ごろに始まった委託販売制度が二つのシステムとして組み合わされ、出版物販売の主柱となってきた歴史をもっている。もし、再販制度が廃止されるようなことになると、出版物販売の態様は一変する、と予想されている。

消費税は、1989年(平成1)3月の初導入時と97年4月の税率アップの2回にわたって混乱した。89年は、書籍、雑誌ともに内税表示方式をとったためで、97年は書籍のみ表示を内税方式から外税方式に変更したためである。しかも、消費税法上、業界が統一基準を設けることができなかったことも、混乱を増幅する結果を招いたようである。

1990年代以降、停滞と混迷を続ける出版界であるが、新たな動きもある。1995年(平成7)から99年まで5回連続、米子市今井書店グループの提唱で開催された大山(だいせん)緑陰シンポジウムに総計5000名が参加し、出版界が当面する諸問題を各3日間にわたって討議し、記録集も刊行された。また、船橋学園読書研究会編『朝の読書が奇跡を生んだ』(1993・高文研)に触発され、2000年夏までには全国の小・中・高校約4000校で朝の10分間読書運動が展開された。これらが大きな刺激となって、出版界あげての読書推進運動が活発化した。現在、それらの読書運動が出版物の売上げを左右するほどの力はないが、やがては大きな地下水脈になるだろう、との期待はある。インターネット、電子書籍、また携帯電話などが従来型の出版物の売上げを減退させている、と推定されるなかで、ゆくえは定まらないながら、出版界も前向きな模索を続けているといえよう。

[小林一博]

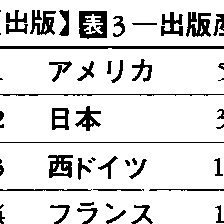

世界

ユネスコの発表によると、世界の書籍出版点数は、1975年約51万8300点、80年約60万5860点、85年約64万2760点、90年約48万3760点、96年約83万6550点となっている。出版点数の多い国は、1996年の統計によると、中国の11万0283点、イギリスの10万7263点が1位、2位で、3位以下で3万点以上は、ドイツ7万1515点、アメリカ6万8175点、日本5万6221点、スペイン4万6330点、ロシア3万6237点、イタリア3万5236点、韓国3万0487点。なお、統計未詳であるが、フランス、オランダも推定3万点台である(以上は『ユネスコ文化統計年鑑』によるが、発表後大幅な数字の訂正が行われることが多い)。

ヨーロッパの出版業界は、1999年の単一通貨ユーロの導入後、変化が一段と加速している。2001年末までは従来の自国通貨とユーロの二つを価格表示しなけれならず、ユーロの為替変動、オンライン書店の進出、国境を越えた書籍販売など、複雑な変動要因が絡みあっている。またアメリカ、イギリス、ドイツなどの出版資本による大型M&A(企業の合併・買収)も加わって、世界の出版業界は激変にさらされている。イギリスの大手メディア・グループのピアソンPearsonが、1998年にアメリカのサイモン・アンド・シュスターSimon & Schusterの教育・学術書部門を買収。同年、ドイツ最大の世界的なメディア企業であるベルテルスマンBertelsmannは、アメリカの出版大手ランダム・ハウスRandom Houseなどを買収して英文書籍出版の最大手となり、さらに99年アメリカの大手書店チェーン、バーンズ・アンド・ノーブルBarnes & Nobleが設立したオンライン書店の株式50%を取得して経営参加した。アメリカでも、2000年にインターネット関連大手のアメリカ・オンライン(AOL)とメディア大手のタイム・ワーナーが合併するなど、国境や業種を越えた合併や買収が相次いだ。

なお、2000年現在、法定再販制の国はフランス、ギリシア、ポルトガルなどであり、業者間協定による再販制実施国は、ドイツ、オーストリアなどである。アメリカ、イギリス、ベルギー、フィンランド、スウェーデンなどは非再販制である。なお、イギリスは1900年のNBA(Net Book Agreement=正価本協定)で再販制度を確立し、世界の代表的な再販制システムをとっていたが、91年からNBA反対運動が起きて自然消滅し、97年NBAに対して制限的慣行裁判所による違法判決が下され正式に廃止された。フランスは1979年にそれまでの再販制を一時廃止したが、82年に自由化が不評となり当時の大統領ミッテランの選挙公約で復活した。ただし、一定率の値引きを認める値幅再販制を採用している。ドイツの再販制については、EU委員会で論議の対象とされながらも今なお堅持されている。

[小林一博]

出版企画から読者に届くまで

出版は、用紙、印刷、製本などの製造工程をたいてい外部に委託する。自社で工場をもって直接製造する例は皆無に近い。販売面においても、ほとんどの出版社は、読者に直接販売することは少なく、取次会社、書店、販売会社を利用する。出版社においては、企画立案、編集、宣伝広告などの業務を主として行う。企画、編集、製作、販売などの関連業務は、書籍、雑誌、教科書など内容によって異なるので、ここでは書籍を中心に述べる。

[小林一博]

企画

書籍出版は、各社独自の出版方針、編集方針に基づいて立案される。企画にあたっては、市場調査、類書調査などのうえ、主題、執筆要領、著者、造本体裁、発行部数、配布方法、予価などの設定が行われ、印刷所、製本所、用紙などの材料が選定される。著者から原稿を持ち込まれることも多い。新規創業の出版社は、創業後に企画立案するのではなく、事前に出版方針や著者を決め、原稿などもあらかじめ準備されているものである。

[小林一博]

編集

書籍の内容によって、原稿を依頼してから入手するまでの期間は異なるが、通常、1、2年はかかる。学術書、辞典・事典などの執筆は、10年、20年かかることも珍しいことではない。ワープロ、パソコンの普及によって、著者の原稿作成も電子化しており、フロッピーなどによる入稿が大半になった。原稿用紙に手書きの原稿はまれになったようである。また、編集作業も実務を編集プロダクションに委託する例が多い。原稿を入手すると、出版社(編集プロダクション)は、用字・用語や表記方法を定めた原稿整理(執筆)要領に基づいて、原稿を精読吟味し、疑問点は著者にただす。書き直しを依頼することもある。内容の検討が終わると、造本計画、組み方方針に沿って、割付け(レイアウト)、指定を行う。本文、見出し、付属物の文字の書体・大きさ、1行の字詰め、1ページ当りの行数、行間のアキ、写真・図表などの大きさ、挿入の位置などを決める。つまり印刷所への作業指示を行うわけである。なお、レイアウト、ページアップ(印刷工程にかかれる状態にページ毎に体裁を整えること)などの作業も出版社側がDTPで行う例が増えている。扉、序、目次、本文、索引、年表、あとがきなど本の構成順序については、それぞれの出版社に慣習化したルールがある。

[小林一博]

印刷・製本

1980年代以降、明治初期に輸入され、出版物製作の基本であった鉛を主材とした活版印刷の方法は衰退し、かわって写真技術を応用した写真植字による印刷版づくり、コンピュータ・システム利用の電算植字(CTS)などの方法が主流になってきた。印刷所(写真植字工房)では、出版社の指示した組み方方針、割付けに従って、原稿どおり1字ずつ採字し、1ページごとにまとめ、一定量ごとに校正刷り(ゲラ刷りともいう)をつくる。編集者または専門の校正者は原稿と対照しながら校正刷りの誤り、組み違いを正す。著者による加筆、削除、訂正は、同時進行の形で行う。この訂正作業は赤色で指示するため、「赤字」「赤字を入れる」という。印刷所(出版社・編集プロダクション)は赤字に従って訂正する。最初の校正を初校という。再校、三校と作業を繰り返し、校了または責任校了にして終わる。

従来の鉛活字で組版をつくっていた場合、製作部数が少なく、重版の予定もないときはそのまま印刷した。これを原版刷りといった。製作部数が多い場合や重版の予定があるときは、凹型の紙型(しけい)をつくり、紙型に鉛を流し込んで凸型の鉛版をつくり、耐刷力を増す必要がある場合は各種のめっき加工をして印刷した。印刷形式は大別して凸版印刷、平版印刷(オフセットを含む)、凹版印刷であるが、鉛活字使用の活版はおもに凸版方式であった。写真植字、電算植字方式は平版、凹版方式をとるのが普通である。前述のように、DTP、CTSなどによる組版製作が主流になるにしたがって、従来の鉛活字による印刷方法は衰退し、また1990年ごろからは、著者がワープロ、パソコンで文字を入力し、出版社が校正を行い、フロッピーなどで印刷所に入稿するのが普通となり、印刷所での文選・植字の作業はほぼなくなった。著者、編集者、印刷所、これら3者の仕事の態様が激変したのである。印刷終了した刷本は、製本所に引き取られ、16ページを基本に折り本にされ、扉、口絵や、見返しといっしょに一冊分にまとめられ(丁合い)、上製本(本製本)なら糸で綴(と)じたうえ、表紙をつけて製本し、箱入れあるいはカバーかけを行って完成する。仮製本(並製本)の場合は、糸綴じにかわって針金綴じ、あるいは接着剤による無線綴じの方法による。見返しの省略も多い。

さらに新しい出版方式として、1990年代後半にアメリカでオン・デマンド出版の方法・技術が開発された。これは、コンピュータに蓄積された本の原版データを元に、読者からの注文に応じて必要な部数のみを印刷・製本・販売するシステムである。90年代終わりには日本にも導入され、2000年(平成12)にトーハンや日販、および大日本印刷や凸版印刷など取次・大手印刷会社主導のオン・デマンド出版が始まった。現在、オン・デマンド出版の普及は遅々としているが、やがてアメリカの学術出版と同様、専門書や学術文献などをオン・デマンド方式で出版する事例が増えるだろうといわれている。

[小林一博]

流通・販売

一般の書籍では、製本が完了すると、出版社の指示で製本所は取次会社に納品し、残った分は出版社倉庫に搬入される。取次会社は事前に出版社と取り決めた方法で書店に配本する。出版社から取次会社への卸し率は、出版社別一本正味制と定価別正味制の2通りに基づくが、普通は定価の67~74%である。新規出版社の条件はさらに数%低く、そのうえ返品歩戻(ぶもど)しなどが加算され、取引条件はきびしくなっている。取次会社の手数料は原則として販売分のほぼ8.5%。書店の粗(あら)利益率は通常20~25%である。販売方法は委託制と買切り制に二分され、委託には、新刊委託、重版委託、長期委託、常備寄託がある。買切りには注文買切り、延べ勘定があるが、実際には注文買切り分についても返品が多く、完全買切り制の出版社は少ない。新刊委託は、出版社―取次会社間が6か月間、取次会社―書店間は4か月間となっているが、書店の売場の狭さと出版量の増大により、1週間以内に返品されることも珍しくない。

過大な返品率が業界内で問題化したのは1960年代からであるが、さまざまな返品減少対策にもかかわらず80年代以降さらに上昇を続け、98年の書籍返品率は41%に達した。なお、この返品が以前から公正取引委員会によって注目されていて、前述したように1978年10月の公取委員長の再販制(再販売価格維持契約制度)見直し発言となった。1956年(昭和31)6月から実施されてきた再販制は80年10月に一部修正され、「非再販本」の出版が可能になった。

出版物の流通ルートは、全国で二万数千店を数える書店(日本書店商業組合連合会加盟は約9000店)を活用する取次会社―書店のパイプがもっとも大きく、全体の約60%を占めている。これを取次―書店ルート(通称正常ルート)という。このほかに、訪問販売、通信販売、大学生協、キヨスク(鉄道弘済会(こうさいかい))、スタンド販売、スーパー(コンビニエンス・ストア)、宅配便などのルートがある。スタンド・ルートは、コンビニエンス・ストアの拡勢によって減少傾向にある。一方、インターネットを利用したオンライン書店が出現し、外資と提携したインターネットの活用、コンビニエンス・ストアと宅配便を結合させた新ルートの開発も進んでいる。書店の売場面積は平均20坪台(66平方メートル)と推定される。しかし、1990年代には1000坪(3300平方メートル)以上の売場をもつ書店が登場し、他業界からの新規参入も後を断たず、大型化、多店舗化の傾向が続いている。

なお、流通の円滑化と迅速化を促進し、書誌情報の一元化を図るため、「日本図書コード」が実施されている。これは、全世界の書籍を10桁(けた)の数字で表す国際標準図書番号(ISBN)を主体に、分類コード、価格コードなどを加えたシステムであり、現在はバーコード併用もほぼ定着した感がある。インターネット時代の電子商取引に適応するためには、さらなる出版情報の整備が必要との指摘もある。

[小林一博]

『寿岳文章著『図説 本の歴史』(1982・日本エディタースクール出版部)』▽『川瀬一馬著『入門講話 日本出版文化史』(1983・日本エディタースクール出版部)』▽『清水英夫・小林一博著『出版業界』(教育社新書)』▽『鈴木敏夫著『出版』(1970・出版ニュース社)』▽『S・アンウィン著、布川角左衛門・美作太郎訳『最新版 出版概論』(1980・日本エディタースクール出版部)』▽『箕輪成男著『歴史としての出版』(1983・弓立社)』▽『小林一博著『本づくり必携』(1983・日刊工業新聞社)』▽『村上信明著『出版流通とシステム』(1984・新文化通信社)』▽『小林一博著『出版業界――問題の焦点』(1992・柏書房)』▽『小出鐸男著『現代出版産業論――競争と協調の構造』(1992・日本エディタースクール出版部)』▽『清水英夫著『出版学と出版の自由――出版学論文選』(1995・日本エディタースクール出版部)』▽『日本出版学会編『出版の検証――敗戦から現在まで』(1996・文化通信社)』▽『箕輪成男著『出版学序説』(1997・日本エディタースクール出版部)』▽『高宮利行・原田範行著『図説本と人の歴史事典』(1997・柏書房)』▽『「新文化」編集部編『列島書店地図――激戦地を行く』(1998・遊友出版)』▽『小田光雄著『出版社と書店はいかにして消えていくか』(1999・ぱる出版)』▽『井家上隆幸・永江朗・安原顕著『超激辛爆笑鼎談・「出版」に未来はあるか?』(1999・星雲社)』

改訂新版 世界大百科事典 「出版」の意味・わかりやすい解説

出版 (しゅっぱん)

出版とは人間の思想を公表・伝達するために,パッケージとしての書籍や雑誌を製作,発行,販売する一連の営みのことである。書物は古代以来,粘土板,パピルス,羊皮紙,絹,それに紙など,さまざまな材料を用いて,筆写,印刷などの手段により,さまざまな形態で作られ,時間と空間の制約を超えて伝えられてきた。その間,印刷以前の時代にも,写本の生産,販売,仲介を行う本屋が発生したし,中世以降になると,中国,朝鮮,日本における木版印刷技術の進歩,ヨーロッパにおけるグーテンベルクの活版印刷術の開発によって,出版活動は盛んになったが,出版が不特定多数の読者に対して,見込生産と宣伝,販売を大量かつ積極的に行うという意味で,近代出版に脱皮するのは,社会の近代化の過程においてであり,とくに大衆社会の出現によってである。したがってイギリスで出版者(パブリッシャーpublisher)という言葉が定着したのは近々18世紀のことであり,それまでは本屋(ブックセラーbook-seller,あるいはステーショナーstationer)と呼ばれるのが一般的であった。日本においても,江戸時代までは本の生産,販売に当たる者が〈物の本屋〉と呼ばれていたのに対応している。

また〈出版〉という言葉は,日本においては中世以来,板木(はんぎ)(版木)を用いて,木版印刷によって書物を作るのが普通であったので,書物を公にすることを〈出版〉とか〈開板(かいはん)〉といったところからきている。出版と同じ意味で,刊行,公刊,発刊なども用いられるが,〈刊〉は彫ることで,木版を彫ることからきている。また板木の版材に中国ではアズサ(梓)を用いたので,出版することを上梓(じようし)ともいう。1893年の出版法で,出版行為を法律上〈発行〉という用語で代表させて以来,発行もまた出版の意味で用いられるようになった。〈発〉は公にするの意味である。

出版の歴史

本の歴史は,人類の歴史とともに古い。とくに印刷術が開発されてからは,写本(しやほん)の時代には考えられなかった多くの書物が,洗練された形で生み出されることになった。しかし出版という社会的営みは,従来のように〈本の歴史〉として平板にとらえるのではなく,報道,教育,論評,娯楽といった社会的役割を果たす情報伝達システムの一部門として,過去,現在,未来が検証されなければならず,そのような視点からは出版の歴史は三つの時期にくぎることができる。

写本の時代

不特定多数の大衆を相手に,図書の大量見込生産・販売を行うという意味でのマスコミ出版が成立するためには,まず第1に,特定の一部貴族や僧侶,学者といった限られた利用者でなく,社会の成員の大部分が知的読者として図書に関心をもつ状況が前提となる。すなわち知的マスが存在しなければならない。第2に,それは安価な大量生産の技術と,大量販売のための有効な流通システムを必要とする。写本の時代がこれら二つの条件のいずれをも欠いていたことは明らかである。たとえば中国の晋の時代に,左思(さし)が著した《斉都賦》《三都賦》が大反響を呼び,人々が先を争って筆写したので,洛陽の紙の値段が上がったという故事があるが,売れたのは紙であって本ではない。印刷技術はまだ発明されていなかったし,筆写したのは,一部の限られた知識階級であった。ヨーロッパでは,中世の僧院が写本の主要生産者であったことは有名であるが,作られた写本は教会関係を通じて贈与されるのが主であって,後にしだいに販売されるようになったが,購入者は限られた教会や貴族だけであったから,本屋は店を構えて客を待つのではなく,みずから顧客のほうに出向いて訪問販売したのである。後にそうした写本販売が,学生数の増えた大学町を中心に,盛んになったとき,初めて本屋は店を構えて客を待つことが可能となった。そこでこれまでの移動販売人(行商人)に対する定住販売人の意味で,ステーショナーという言葉が,本屋を意味して用いられるようになったのである。

印刷の時代(初期出版の時代)

印刷の時代は,西欧においてはグーテンベルクとともに始まる。活版印刷術が開発されたことによって,出版は初めて大量生産の技術的前提を確保した。しかし西欧出版の歴史は,16~18世紀を通じてしだいに発展したとはいうものの,そしてトピックとしては多くのベストセラーを生み,幾多の出版企業家を育てたけれども,全体としてみるならば,それは近代出版のための地ならしの段階にとどまったといってよい。なぜならば,大量生産の潜在的技術はあっても,それが生み出す大量の生産物を享受する知的大衆はまだ創出されておらず,したがって大量販売のためのシステムもまだ成立していなかったからである。

近代的出版の時代

近代出版時代の幕開けを告げるのは先進諸国における〈出版離陸〉の達成である。1780年ころドイツに,1820年ころイギリスに,50年ころアメリカに観察される出版離陸によって,これら諸国の新刊書籍の年間出版点数は,それまでの数百点から,約50年間で数千点レベルに飛躍する。グーテンベルク以来300年,きわめて緩慢な発展を示してきた出版活動が,爆発的に拡大するこの現象こそ,社会が近代化の過程に入ったことの象徴といえよう。ちなみに,日本の場合,1870年ころ(明治維新の直後)に始まり,僅々20年で数千点レベルに達しているのである。このような出版離陸が起こる社会的背景に,市民の所得向上,余暇増大,教育普及,知識情報への欲望の拡大があることはいうまでもない。いいかえれば,知的な近代市民の創出が,初めてこの時代に起こったことを示している。近代社会は大衆社会として現れる。そして大衆社会とは,マスコミによって操作される社会である(第四階級)。いまや出版はマスコミの重要な一部として,社会との間に切り離しえない結合関係を結ぶにいたったのである。

ところでこの近代出版の時代を,われわれはさらに二つに分けることができる。その第1期は〈出版離陸の時代〉であり,第2期はたとえば日本では円本,イギリスでいえばペンギン・ブックスの創刊に象徴される〈マスプロ・マスセールの時代〉である。離陸以前の初期出版時代が,少品種少量出版であったのに対し,近代出版の第1期〈出版離陸の時代〉は,多品種にはなるものの,1点当り出版部数はまだ少なく,出版業の規模も小さい。ところが円本に象徴される第2期,近代出版完成期以後は,多品種大量生産が顕著に観察される時代となり,この時代に初めて所得に対する書籍の相対的価格が低下し始める。ことに文庫本や新書のような廉価版が,書籍への読者の経済的アクセスをいっそう容易にする。こうした出版産業の発展に拍車をかけたのは,1960年代の高等教育の爆発であった。出版産業のすべての領域が拡大し,うるおった。知的市民の拡大が大加速された史上空前絶後の時代である。

1990年代を迎えた日本の出版産業は,年間売上高2兆6000億円(1995)という世界有数の規模をもつまでに発展した。そこでは一方でマスプロ・マスセール型出版が極度に進行し,数百万部を売るブロックバスターと呼ばれるベストセラーが次々と生み出されると同時に,他方では情報化時代を反映して,ますます多様な出版物が少量ずつ出版されるという,二極分化が進行している。少品種極大量と極多品種少量の併存時代といえよう。

出版のメカニズム

〈写本の時代〉の原初的出版活動は,〈印刷の時代〉に入るとともに,かなり積極的な複製・配布を伴う,初期出版活動に転化するが,この時代には,印刷と出版はまだ多くは未分化で,出版業者は印刷工場を兼ねることが多かった。今日でも,諸外国の大学出版部にまま印刷所をもつものがあるのは,そのなごりである。またこの時代には,たとえば日本では蔵版者である寺院が,特定の利用者の求めに応じて必要部数ずつ印刷したのであって,不特定多数の潜在的読者を対象に,大量に見込生産,積極的宣伝販売を行う近代出版とは,まったく様相を異にしていた。

現代においては,官公庁や学会,協会,企業などがその活動を報告し宣伝するために,ますます多くの報告書,雑誌,パンフレットなどを出版し,重要な出版部門を形成してはいる。しかし,その主流は民間出版者(社)であり,マスコミの一部として,積極的な営利活動として営まれていることはいうまでもない。そのメカニズムはおおむね以下のとおりである。

企画編集

出版社はどのような本を出版するかについて,社独自の企画方針をもっている。学術書に限るとか,もっぱら文芸書を中心とするとか,家庭用実用書を柱にする,というようにである。それはなんらかの専門性をもつことによって,編集,製作,販売のあらゆる面で,効率がよくなるからである。編集者は社の企画方針に沿って企画をたて,著者との折衝に当たる。編集者は読者の代表であり,日々変化する読者の欲求にこたえる出版物を創造するために,そして無名の有望な著者を発掘するために,それらの情報,状況につねづね注意していなければならない。また編集者は著者の執筆を励まし,支援する。こうして入手した原稿をもとに本を製作し,読者の反応を受けつつ成長する出版社の出版目録は,出版社にとって成果のすべてであり,その看板であり,財産である。

原稿編集

入稿した原稿は印刷所に渡される前に,編集者によって整えられる。著者は思索と表現に忙しく,書かれた原稿は,文法的に不完全であったり,読者の正しい理解を妨げる多くの弱点をもっていることが多い。そうした疑問点を著者にただし,様式を統一し,文法上の誤りを直し,最終的に印刷所に渡す完成原稿にまで整えるのが,原稿編集者の任務である。原稿編集者はまた校正の責任を負う。編集の仕事はこのように,企画の面と原稿の面とをもっており,欧米の出版社ではこの分業が確立しているが,日本の出版社では,編集者は両方を兼ねていることが多い。

製作

印刷所,製本所,用紙販売店などと連絡しつつ,実際の造本過程をとりしきるのが製作部である。小さな出版社では編集部が兼ねることが多い。製作部は編集部と相談しつつ,用紙や印刷・製本様式など造本の仕様を決め,それぞれに発注する。製作部の仕事は当然にデザインとのかかわりが多い。近年本のデザインは出版が消費化するにつれて大いに進歩した。読者の関心をひくために,限られたコストのなかで最大の効果をねらうブックデザインは,社内やフリーのブックデザイナーによって担当されている。

販売,流通

どれほどすぐれた思想も,読まれなければ伝えられたことにならない。その出版物は存在しないも同然である。そこに出版販売の重要な役割がある。とくに近代出版とは,基本的には販売問題であるといってよく,出版の難しさは,販売に集約される。なぜならばそこでは,出版は著者の思想を読者に伝えるという,古典的媒介者機能から脱却し,他の消費物資の場合と同様,みずからの宣伝によって読者の創出を行う,主体的な消費物資の生産者に転化しているからである。

日本の出版流通はたいへん効率よく組織されている。いわゆる正常ルートと呼ばれる,出版社→取次店(問屋)→小売書店,のチャンネルによって,総出版物の半ば以上が,自動的に全国に流れ,読者の目に触れるしくみになっており,流通費(流通部門のとるコミッション)は,相対的には世界で最も安い。しかし近年出版物の消費化(マスプロ・マスセール化)が進み,後に述べるような種々の問題を生じたため,正常ルート以外に,生協(大学生活協同組合)ルート,月販(割賦(かつぷ)販売)ルート,即売(スタンド)ルート,直販ルート(ダイレクト・メール,ブッククラブなど),コンビニエンスストア・ルート,鉄道弘済会ルート,教科書ルートなど新旧各種の販売チャンネルが開発され,多様化を進めている。

日本の正常ルートによる出版物流通の特色の一つは〈委託〉配本制である。新刊出版物は出版社から取次を経て書店に委託され,売残りは一定期間内は返品自由である。通常は,出版社が出荷してから雑誌で3ヵ月以内,書籍で6ヵ月以内である。これに対して,読者や書店が自分の意志で注文し,仕入れたものは〈買切り〉であって,原則として返品できない。出版社は返品された出版物を注文を待って再び売るが,最後にどうしても売れ残ったものは断裁に回す。欧米では〈買切り〉制度が普通である。

出版業の特色

出版も企業として営まれるかぎり,投下資本は回収されなければならないが,そこでは良書が必ずしも売れるとはかぎらず,逆に悪書がベストセラーにならないというわけでもない。この不確実性が,出版という事業の第1の特色であり,それがまた出版に活力を与えている。出版物の直接製造原価は,著者に支払う印税もしくは原稿料をふくめて定価の35%から40%ほどであることが多い。流通経費は定価の30%ほどであるから,残る30~35%が出版社の収入で,このなかから出版社は宣伝広告費や販売のための諸経費,編集者をふくむ社員の人件費を支払い,残りが利益である。しかしこれは出版物が全部売れた場合のことで,多くは売残り本が出るから出版社の採算ははるかにきついものとなる。ただしひとたびベストセラーになって100万部を超すような売行きを示せば,巨額の利益が上がるのは,こうした定価決定・コスト配分機構の結果であるが,ベストセラーはめったに出るものではない。

出版業の第2の特色はその外注制にある。用紙,印刷,製本を外部に依存するだけでなく,販売においても,取次店と小売書店(物流と資金回収)に全面的に依存しているから,出版社の立場は一種のプロダクションに近い。そのうえ近年は経費節約のために,企画立案,編集までも外部の編集プロダクションに依存するケースが多い。一方,あまりに零細なため流通チャンネルにのせてもらえない小出版社のためには,他の出版社が代行して流通にのせるというサービスもひろく行われている。

出版はこのように極端な外注産業であるうえ,さらに出版物の本来的な創造者である著者もまた社外の人間であり,しかも出版社はその生活費を保障する責任を負っていない。こうした外部依存的性格から,出版物一点ごとの企画に要する資金は比較的小さく,新規参入が容易なため,新しく出版社を始める者が後を断たない。これが通常の製造業であれば,巨大な生産設備に投資し,生産に当たる労働者を常時雇用し,販売ルートをみずから築かなければならないので巨額の資金を要するであろう。しかも出版は,量で測ることのできない大きなインパクトを,一冊の出版物を通して社会に与えることが可能であるため,管理社会化の深まりつつある今日の社会にあって,きわめてユニークかつ魅力的な仕事とみられているのである。

出版の領域

今日の社会にみられる出版活動はまことに多彩である。印刷メディアでは書籍,雑誌,パンフレットなど,種々のパッケージ形態をもって区別できるし,印刷メディア以外ではオーディオビジュアルやコンピューター・データベースからのオンラインサービスのような,新しいタイプの出版が展開されつつある。また,商業出版物と,利潤を目的としない非商業的出版物(大学,学会,官庁,研究機関,各種企業などの)というように発行者の意図によって区別することも可能である。

書籍

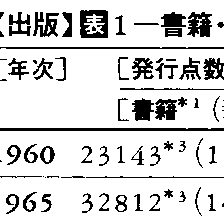

日本では1990年代現在,年間約5~6万点の新刊書籍が出版されている(表1)。全世界では年間80~100万点といわれる。日本の年間書籍発行部数は約15億冊,実際の売上げは9.2億冊で売上金額にして約1兆1000億円である。これらの書籍を機能により分類してみると,点数では広義の学術書が総点数のほぼ半数を占め,一般読物,実用書,コミック,文芸書,児童書,学習参考書などの非学術書が,残りの半分を占めている。しかし部数と売上額では,学術書は全体のそれぞれ10%と30%を占めるにすぎない。とくに近年は,コミック(漫画単行本)の増加が顕著で雑誌扱いのコミック誌と合わせると,冊数にして実に全出版物(雑誌も含めて)の1/3以上,金額にして23%を占めている。しかし1997年現在,コミックブームは峠を越し,横ばい状況が続いている。

雑誌

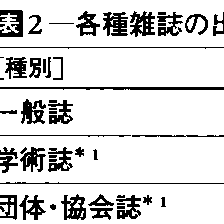

1970年代以降は〈雑誌の時代〉といわれる。めまぐるしいテンポで変化する現代社会では,企画から編集,造本,流通を経て読者に至るまでに長い時間のかかる書籍は,情報伝達手段としては迅速性を欠いており,より早いテンポで次々と出版される雑誌のほうが,時代の嗜好の変化によりよく対応しうることになった。また出版企業にとっても,定期的に出版される雑誌は,一度つかんだ著者と読者と広告主を継続的に動員できる強みがあり,経営の安定に貢献する。雑誌出版の採算は,なによりも広告収入に依存しており,広告収入は販売部数に連動する。したがって雑誌出版は低定価,大部数をねらって企画されるが,嗜好の変化の激しい現代では一度成功した雑誌も飽きられる危険が大きい。そこで毎年数多くの新雑誌が生み出されると同時に,多くの雑誌が廃刊されていくスクラップ・アンド・ビルドが日常化している。また書籍に近い内容,性格をもちながら,雑誌形式で製作,販売されるムックmook(magazineとbookの合成語)と呼ばれるものも多く出版され,出版の多様化を加速している。日本では表2のとおり,2万点を超える各種の雑誌が出版されている。

→雑誌 →雑誌広告

非商業的出版物

大学,各種研究機関,官庁,財団などの出版する報告書,紀要等は,今日きわめて重要な情報源となっている。科学の急激な進歩と情報量の爆発的拡大のため,いまでは書籍はおろか雑誌の形でさえ,伝達までの時間がかかり過ぎ,科学の要望にこたええないことになった。そこで迅速に研究の成果を速報するとともに,財団や研究機関や官庁が自己の業績を宣伝するために,各種の報告書,紀要,PR用パンフレットを出版することが一般的になってきた。これらの出版物は,情報としてはむしろ市販される書籍や雑誌より貴重なものが多いが,商業的に出版されたものでないため,流通チャンネルにのりにくく,入手が困難ないし不確実であるうえ,入手後の保管,整理が難しく,学術情報伝達のうえでの大きな問題になっている。

出版の社会的機能

マスコミの社会的機能は一般に,(1)報道,(2)論評,(3)教育,(4)娯楽の四つであるといわれる。したがって出版もまたマスコミの一部として,これら四つの機能にかかわっている。マスコミの他のメディア,新聞,ラジオ,テレビなども同様に,これらの機能を果たしているが,各メディアにはメディアとしての特性があり,それぞれの長所を生かした分業が行われている。図はそうした分業(縄張り)を,概念的に示したものである。

しかし出版の機能にはマスコミ的側面のみならずミニコミ的な側面がある。ここでミニコミとは,個人的な対話や交流としてのパーソナルコミュニケーションと,マスコミとの中間のすべてをふくむ広範な領域を意味している。価値観の多様化,社会の複雑化,地方の復権,個性の主張が進んだ現代の社会で,画一的なマスコミに対するアンチテーゼとして,また〈知らせる権利〉の復権の主張として,ミニコミ的な出版はますます注目されている。相対的に巨額な投資を必要としない書籍や雑誌出版の世界は,種々のメディアのなかで,最もミニコミに適しており,ミニコミ媒体として将来ともその強さを発揮するであろう。学会誌,業界誌,同人誌,タウン誌など特定の限られた読者を対象にした雑誌や,専門家を対象に出版される学術専門書などは,ミニコミの一例としてとらえることができよう。

ニュー・メディア

技術の進歩,とくにエレクトロニクスのめざましい飛躍によって,新しいメディアが次々と生み出されている今日,伝統的出版はその大きな影響を受けつつある。とくにテレビが読者から時間を奪い,また映像指向型人間を増加させることによって,若者の活字離れが起こることが憂慮されている。しかし前述のように,テレビと書籍・雑誌は,メディアとしての特性を異にしている。抽象や論理,精細な画像の世界に強い活字・印刷メディアとしての出版物の意義は失われることがないであろう。むしろ最近では,各種のメディアを総合的に動員して,大きな成果をあげることが,一つの技法として定着した。テレビで放映されたものを本にしたり,テレビ放映や映画化を予定して出版したり,あるいはテレビ,ラジオ,新聞など,あらゆるメディアを動員して,人工的にベストセラー(ブロックバスター)が作られるようになった。大衆社会的状況の今日における到達点を示す現象といえるが,一方,そうした九牛の一毛というべきブロックバスターとは無縁に,既述のとおり,ミニコミ的側面で,多数の出版物が出版の世界を支えているのである。

それにしても近年は新しいメディアが驚くほどのテンポで次々に開発され,マルチメディアとかインターネットに大きな期待が寄せられている。そうしたメディアの革命的大激動は一方で出版の世界に大きな可能性を切り拓くものであると同時に,出版の伝統が多年の間に培ってきた出版文化の質的な最良の部分をつき崩す危険を伴っている。たとえば,学術出版などの一部領域では,これまでの一次原報誌による論文の発表という発表様式そのものがインターネット様式へと変革されることによって,伝達のスピードとコストが圧倒的に節約される可能性があると同時に,これまでの出版手続の中で確保されてきた質の維持が無視,軽視され,学問そのものが変質しかねない。世界はいま,こうしたことが象徴的に示しているメディア変革に伴う利害得失に対する明確な答えをもたないまま,ひたすら新技術の導入へと狂奔しているかに見える。1997年現在で,CD-ROM,CDブック,電子ブック,ビデオカセットなどの電子出版に参入を表明している日本の出版社は300社を超えている。このうちCD-ROM出版では,辞典・資料類から,スポーツ・実用書までしだいに広がりを見せているものの,その出版市場における売上シェアはまだ1%程度であり,本格的活動の展開はこれからである。

出版の生態,病態

集中・寡占

《出版年鑑1997》によれば,日本には4000社を超える多数の出版社が存在している。しかしそのなかには出版専業でないものが多数ふくまれている。日本書籍出版協会とか日本雑誌出版協会に加入しているものは400社ほどである。このように多数の小規模出版社への分散ということが,多年にわたって出版産業の特色とみられてきたのであるが,近年になって出版産業における集中・寡占の傾向がめだってきた。

たとえば1994年には,大手出版社5社の売上げが出版総売上げの23.3%,上位10社では30.1%を占め,寡占の姿がはっきり出ている。しかも集中度は年々増大している。さらに寡占の激しいのは取次店(問屋)であり,トーハン(旧称,東京出版販売株式会社),日販(日本出版販売株式会社)の2社で,全取次取扱量の70%近く,日本の全出版物の半分を取り扱っている。同様に集中は小売書店段階でも生じており,大型店化,チェーン店化が全国的に急激に進んでいる。しかしこのような集中現象は,日本だけのものではない。程度の差はあれ,アメリカなどにも観察されている。こうした集中は,1930年代以後の情報化社会の進展,とくに60年代をピークとする高等教育の爆発的拡大を背景に,出版産業のマーケット拡大を通して出現したもので,量の要求にこたえるうえで大きな貢献をしたと同時に,出版物の画一化,不当競争など,見のがすことのできない問題をひき起こした,と非難されるにいたっている。

ことに,集中が世界的規模で現れている典型的な例は,出版多国籍企業の活躍である。マグローヒル(中核はMcGraw-Hill,Inc.,アメリカ,1925年創業),ワイリー(中核はJohn Wiley & Sons, Inc.,アメリカ,1807年創業),シュプリンガー(中核はSpringer-Verlag,ドイツ,1842年創業),エルゼビア(中核はElsevier,オランダ,1880年創業),マクミラン(中核はMacmilan, Inc.,アメリカ,1920年創業),オックスフォード大学出版局(中核はOxford University Press,イギリス,1478年設立)など,全世界的に支店網を張りめぐらす積極的な活躍は,とくに学術情報や教育出版の面で著しいが,世界の新情報秩序を求める声(新世界情報コミュニケーション秩序)がしだいに高まっている今日,これら多国籍出版企業の動向は,後に述べる発展途上国の出版開発ともからんで注目される。

物流,返品

1960年以来の高度経済成長,高等教育の爆発的拡大によって,年間約50億冊の書籍・雑誌を扱うことになった日本の出版流通にとって,物流が大問題となった。大量処理と合理化のために,取次店における物流関係はコンピューター化されたシステムに再編成されたが,その結果,零細出版社の出版物は効率が悪いので取り扱わない,あるいは取引条件を厳しくするなどの問題が出てきた。また画一化されたコンピューター配本に対する書店からの不満も大きくなった。一方,流通システムに押し込まれる無計画な送品から,返品率が全送品の35%を超えるほどになり,その非効率性が出版産業全体の大問題となった。もともと日本の出版流通は,世界にも例のない委託配本制度が重要な役割を果たしており,それが日本の出版に積極性を与えてきたのであるが,それによる返品が,許容限度を超えることが心配されているのである。

一方,委託配本制と同様,日本の出版流通の柱になっている取次店→小売書店の全国ネットワークは,出版産業の発展に大きな貢献を果たしてきたが,最近では流通の多様化により,直販ルートなど書店以外のルートが30%を占めるようになった。肥大化し硬直化した正常ルートへの無言の批判のあらわれとみるべきかもしれない。とはいえ,日本ほど出版流通機構が整備された国はほとんどない。発展途上国は別としても,多くの先進国でさえ,いまだに出版流通は,前近代的様相を色濃く残しており,それが書籍価格を引き上げているのである。

再販制

日本においては,出版物はどこの書店でも定価で売られている。値引きして売ってはならないという契約(再販売価格維持契約)を,出版社,取次店,小売書店の3者が結んでいるためである。このような再販売価格の維持(定価販売)を申し合わせることは,〈自由競争の原理〉に背くため消費者の利益にならない,ということから,通常は独占禁止法によって禁止されている。ところが出版物の場合には,その特殊な性格を考えて,法律的に再販売価格維持協定禁止の例外として認められているもので,現在では出版物以外に,同様な例外を認められている商品はない。

この再販制によって,出版社や取次店,小売書店が不当な利益を得ているのではないかとの疑いから,公正取引委員会は出版物の再販制見直しを主張し,1980年から,非再販本の出版が認められるようになった。しかし非再販本は数えるほどしか出版されておらず,再販制が出版産業の繁栄と読者の利益を保証するものである,との確信が,出版界の合意となっている。同様の問題は世界の各国にもあり,フランスのように再販制を廃止したり復活したり,動揺をくり返している国もあり,アメリカのように初めから再販制適用のない国もある。

世界の出版状況

ユネスコ発表によると,日本の出版産業は自由主義諸国のなかでは,売上高および新刊点数においてつねにトップグループに入っている。国ごとに出版物の価格レベルに差があるため,単純に比較することができないが,日本が世界有数の出版国であることはまちがいない。このことは国民1人当り書籍生産冊数によっても裏づけられている。日本は1人当り12冊で,自由世界では最高である。

今日,自由世界の出版界が当面している共通の問題としては,(1)一般的不況のなかで,各国の高等教育への資源配分が制約されているため,図書館や個人読者の購入が伸びないこと,(2)フォトコピーのまんえんに対して,出版界が有効な対策を打ち出しえないでいること,(3)新しいメディアに対する有効な対応策をまだ発見しえていないという不安,などが主要なものといえよう。

これに対して,社会主義諸国は一般に書籍の生産に熱心であったが,(1)出版の自由を欠いていること,(2)入手に大きな制約があること,などその出版システムはマイナスの面もまた多くもっていた。

さらに全世界的な情報の伝達,文化の交流を考えるとき,今日,三つの解決すべき難問題がある。(1)大きな情報生産力をもちながら,使用言語の関係もあって開放体制後もなお国際コミュニケーションに制約をもつロシアや,中国などの社会主義諸国と自由主義諸国との間の交流,(2)日本語という孤立した言語で,大量の情報を生産している日本と,諸外国との間の交流・対話,(3)先進諸国と発展途上国との情報落差の解消,である。この第3の点に対する対策として,多年発展途上国における出版開発の問題が論議されてきた。発展途上国社会が発展するためには教育の発展,人材の養成が必要であり,教育発展のためには本が必要である,ということから,出版開発は発展途上国にとって緊急な課題とみなされてきた。過去30年間ユネスコを中心に,専門家養成その他,多くのプログラムが実施されてきたが,多くの発展途上国では,出版は期待通りの発展を示していない。印刷用紙の対外依存,外貨制限による用紙や印刷設備入手の困難,印刷技術者・編集者の不足,著者の不在,流通システムの欠如,資金回収の不安定とインフレ,出版物の高価格,というように,あらゆる面で障害が山積し,出版離陸はなかなか起こらないのである。

ユネスコは現在,世界各地域のために数ヵ所の図書開発センターを設けている。東京にあるユネスコ・アジア文化センターもその一つであり,人材養成,共同出版,字母の開発などを行っている。

出版の自由

日本国憲法はその21条で,集会,結社および言論,出版その他いっさいの表現の自由を保障している。このように出版の自由がとくに保障されているのは,それ自体,民主主義国家のとりでとしての基本的人権の一部として,守られるべき自由権の一つであるだけでなく,思想の自由,信仰の自由,学問の自由など,すべての自由のために基本となる自由だからである。

このような理念が初めて法的に確認されたのは,1776年のバージニア権利章典や89年のフランス人権宣言などによってであって,比較的最近のことである。しかもその後も,戦争や内乱のときはいうに及ばず,平時においても国家権力は,自由な言論や出版が,国家の安全にとって危険を及ぼすとの理由から,言論・出版の自由に制約を加えることが多い。とくに自由主義以外の国家体制では,言論・出版の自由に対して自由主義諸国と異なる姿勢が通常とられるが,自由主義国における出版の自由もまた,まったく無制限というわけではない。たとえばわいせつ文書の出版や名誉毀損(きそん)やプライバシーの侵害に当たるような出版のように公共の福祉に反するとみなされる出版は,一定の制約を受けている。

近年,教科書検定制度にもとづく文部省の指導の問題が国際的波紋を呼んだり,企業や宗教団体などが圧力団体として,言論を妨害するケースが起こっているが,いずれも言論・出版の自由にかかわる問題をはらんでいる。出版の自由の制約を法律上で行ったり,露骨な形で実施することは,今日いかなる政府にとっても難しくなっているため,間接的な指導とか操作によってその目的を達しようとすることになり,出版の自由の制約は,よりこみ入った形をとることが多い。そこで国家が情報妨害を行うことに対する〈知る権利〉の主張,図書の輸入禁止などの措置に対する〈読む権利〉の主張,意見広告における反論権としての〈アクセス権〉の主張などが,言論・出版の自由の具体的内容として主張されるにいたっている。零細出版社の出版物を疎外する出版流通機構のあり方に対しても,〈読む権利〉をおびやかすものとする考え方がある。

→印刷 →書店 →製本 →本

執筆者:箕輪 成男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「出版」の意味・わかりやすい解説

出版

しゅっぱん

publishing

今日では出版の自由は当然のことと思われているが,出版は常に検閲と戦ってきた。印刷機の発明とほぼ同時に,ローマ・カトリック教会は宗教改革者が書いた書物を禁止しはじめ,支配者たちも検閲を行なった。イングランドの書籍出版業組合は国王の特許状 (1557) によって活動を始め,保護されていた。同様の独占的組織はフランスでも設立された (1618) 。 18世紀までにより合理的な考え方が広まり,西洋の大半で検閲が下火になった。依然として問題もあるが,欧米諸国では一般に出版の自由は社会的に不可欠なものと考えられている。検閲以外にも,著作権法,著者印税,代理人手数料,新しい販売方法を必要とする大衆の趣向の変化,ペーパーバック革命,放送媒体とコンピュータ産業の成長,広告主の圧力に対する編集権の独立など,出版業界は内外の多様な変化に適応しなければならない。

出版物は定期刊行物と不定期刊行物に分類され,定期刊行物はさらに新聞と雑誌に分けられる。最初に新聞が発行されたのはベルギーのアントウェルペン (1605) で,ヨーロッパとアメリカ全土,日本,そして東洋に急速に広がった。新聞は書籍より安価で,発行部数も多いため,大きな力をもつようになった。新聞経営者のなかには,この力を重大な責任と受止め,正確な報道を心がける者もいたが,アメリカの W.ハーストのように噂やスキャンダラスな見出しを利用する「イエロー・ジャーナリズム」に走る者もいた。 1900年以来,新聞出版業は急激に拡大した。人口の多い国々では新聞社は大企業で,労働争議,合併,統合,大新聞社による中小新聞社の併合などを経験している。

一方,西洋の雑誌出版は,1663年にドイツで神学者と詩人が『ためになる毎月の議論』の刊行に着手したときに始った。初期の雑誌は学術的色彩が強かったが,72年により軽いタッチのものがフランスで現れた。 18世紀に入ると雑誌出版業は栄え,R.スティールと J.アディソンの『スペクテーター』がイギリスで,B.フランクリンの『ゼネラル・マガジン』がフィラデルフィアで刊行された。 19世紀には有閑階級に加えて一般大衆にも普及したために,雑誌はすぐれた広告媒体になり,新聞と同様に製作費以下で販売することが可能になった。 1830年代以降,雑誌の内容はやわらかい話題から時事問題の論評まで,高尚なものから身近なものにまで及んでいる。 20世紀初め,アメリカの一般誌は醜聞暴露時代に入り,いくつかの大きな社会改革運動を生んだが,そうした運動も財政難のためやがて立消えとなった。 1923年には世界のあらゆるニュースを手短かつ体系的に伝えることを目指す『タイム』が H.ルースと B.ハドンによって刊行され,その後ドイツ (『シュピーゲル』) やフランス (『レクスプレス』) などでもそれを範としたものが現れた。雑誌の大半は貿易や技術,政治,趣味,特定の団体向けなど,職業やそれ以外の関心を対象としたものである。一般に活動や関心が十分に広まると,その情報に対する要求が出版業によって満たされはじめる。長い歴史を通じて,出版は崇高なものから卑俗なものまでありとあらゆる文化的題材を普及伝播し,その文明への影響ははかりしれない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「出版」の意味・わかりやすい解説

出版【しゅっぱん】

→関連項目本

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

図書館情報学用語辞典 第5版 「出版」の解説

出版

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の出版の言及

【編集】より

…すなわち,新聞の場合は,ニュースの取材,報道,整理にあたる部局は編集局とよばれており,新聞の編集は,ニュースを取材して記事を書き,その記事を紙面に割り付けて整理する段階までを総称している。 同じことは雑誌,書籍など出版物の編集にもいえる。出版とは,思想または感情を創作的に表現した著作物を印刷術その他の機械的方法によって各種の出版物として複製し,読者に頒布することにより社会的なコミュニケーションを行うことである。…

※「出版」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...