新聞(読み)シンブン(その他表記)newspaper

精選版 日本国語大辞典 「新聞」の意味・読み・例文・類語

しん‐ぶん【新聞】

- 〘 名詞 〙

- ① 新しく聞いた話。新しい風聞。新しい話題。

- [初出の実例]「人に交り候へば、珍説、新聞を得候益有之候へ共、又煩しき事も一倍に御座候」(出典:殿村篠斎宛馬琴書簡‐文政一〇年(1827)三月二日)

- 「当時流行の訳書を読み世間に奔走して内外の新聞を聞き」(出典:学問のすゝめ(1872‐76)〈福沢諭吉〉一〇)

- [その他の文献]〔李咸用‐春日喜逢郷人劉松〕

- ② ( 「しんぶんし(新聞紙)」の略 ) 広い読者に時事に関する報道、解説を中心に、知識、娯楽、広告などを掲載伝達する定期刊行物。多く日刊のものをさしていうが、週刊、旬刊、月刊などのものもある。また、経済、スポーツ、書評、特殊な分野の情報などを専門的に扱うもの、営利を目的としない学校、団体、組合などの発行する機関紙に類するものも含めていう。なお、文久二年(一八六二)一月に発行された「官板バタビヤ新聞」が日本の最初のものという。新報紙。ニュースペーパー。

- [初出の実例]「次のケ条は横浜出板の新聞より得たり」(出典:万国新聞紙‐四集‐慶応三年(1867)五月下旬)

- 「今朝米沢町の日新堂から届いた新(シン)ぶんの五十八号だが実に確証有益(うゑき)なことがあるよ」(出典:安愚楽鍋(1871‐72)〈仮名垣魯文〉三)

- ③ 「しんぶんしゃ(新聞社)」の略。

- [初出の実例]「もし、実業の方が駄目なら、どっか新聞(シンブン)へでも這入らうかと思ふ」(出典:それから(1909)〈夏目漱石〉二)

新聞の語誌

幕末に中国から「新聞」「新聞紙」が news, newspaper の訳語として取り入れられた。「新聞」は「官板バタビヤ新聞」「東京日日新聞」「読売新聞」などの固有名詞に多く用いられたため、明治二〇年代には専ら newspaper の意として定着し、「新聞紙」は紙としての性質が意識される語となった。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「新聞」の意味・わかりやすい解説

新聞

しんぶん

newspaper 英語

Zeitung ドイツ語

journal フランス語

総論

新聞とは一般的には、時事的な事項に関するニュース・論評を不特定の大衆に伝達する無綴(と)じの印刷物をさす。固有の題号をもち、有料で連日の発行が通例だが、特定の組織の成員向けのもの、週・月刊のもの、印刷物ではなく、インターネットで送信されるものなど、実際には新聞の態様・内容は変化に富む。新聞は放送と並ぶマス・メディアの一つだが、ジャーナリズムと同義に解され、中国語ではニュースの意である。日本でも江戸時代末期まで同様の意味で用いられていたが、その後、固有の印刷物としての新聞紙をさすことばになった。

[内川芳美・桂 敬一 2017年6月20日]

種類

新聞は一般紙のほかにも多様な種類がある。頒布対象別では、政党・労組・団体等の機関紙、産業分野別の専門紙・業界紙、大学・高等学校・中学校の学校新聞、狭い地域住民・小グループ向けのミニコミ紙などがある。また、広告収入のみに依存し、地域・交通路線別や職業別などの読者に無料で配布されるフリーペーパーもある。発行頻度別では、日刊紙、週刊紙、日曜紙、月刊紙などがある。一般紙はほとんどが日刊紙だが、発行体制・頒布地域の別によって、全国紙、ブロック紙、地方紙(県紙・地域紙)の区別ができる。全国紙は海外にも発行拠点を置くものがある。一般紙の種類についてはさらに「日本の新聞」の項で詳述する。

[桂 敬一 2017年6月20日]

機能

新聞は近代以降、社会における情報伝達・流通の基幹的媒体となっている。だが、新聞の役割は、政治・経済・社会体制の違いによって、しばしば大きく異なる。近代資本主義の発展を追求した国・社会では、市場の自由が表現の自由の基盤となり、正確・公正なニュースの伝達、自由な意見交換・世論形成が重視されたが、旧ソ連・現代中国などの社会主義体制、開発途上国の独裁的な政治体制のもとでは、国家政策の周知や宣伝が重要な任務とされ、国家の目的への奉仕が重視されてきた。また、21世紀のグローバリゼーションの進展とともに、強大化する国際資本の支配が各国新聞の自由を制約する脅威も増しつつある。

[桂 敬一 2017年6月20日]

新聞の歴史

外国

前史

近代的な新聞が登場するのは、近世・封建社会末期から近代国家の形成期にかけてであるが、それ以前にも、社会的な情報伝達を目的としたさまざまの新聞類似物の存在が伝えられている。もっとも古くは、紀元前5世紀ごろのローマに、地方在勤者にニュースを送るための手書きのニューズレターnewsletterの作成者がいたといわれ、前60年、ローマ執政官カエサルは、政府発表事項を日報の形で毎日掲示する『アクタ・ディウルナ』Acta Diurnaをローマの市場forumに設けたといわれる。15~16世紀ころになると、中世ヨーロッパ社会の流動化過程で、商業情報を主とする新しい情報需要と情報流通が高まりをみせた。そのなかで、ドイツのアウクスブルクの豪商フッガー家がヨーロッパ各地の手書きニューズレターをはじめとする情報を組織的に収集していたことは、とくに有名である。15世紀なかばのグーテンベルクによる活版印刷術の発明は、情報伝達技術に革命をもたらした。15世紀末には印刷物によるニュースの伝達流通が始まり、ドイツにフルーク・ブラットFlug Blattとよばれる活版印刷による一枚刷りの絵入りニュースの呼び売りが出現している。こうした不定期の手書きのニューズレターや印刷されたフルーク・ブラットが、やがて17世紀に入り週刊定期のニュース印刷物としての近代新聞に発展していく。

中国の新聞類似物の歴史も古く、唐の玄宗帝(在位712~756)時代に中央政府の布告・法令・人事などを地方諸侯・官僚に伝える『邸報』があり、宋(そう)代には『朝報』、清(しん)代には『京報(けいほう)』と称する類似の媒体があったとされている。

[内川芳美 2017年6月20日]

ヨーロッパ

近代新聞の祖型は、1609年にドイツのアウクスブルクで創刊された週刊印刷新聞『アビソ』Avisoといえよう。その後、オランダの『ティディング・エイト・フェルシェイデネ・カルティエーレン』Tydinghe uyt Verscheydene Quartieren(1618年創刊)、イギリスの『ウィークリー・ニューズ』Weekly News(1622年創刊)、フランスの『ガゼット』La Gazette(1631年創刊)などが続く。日刊紙はドイツの『ライプチガー・ツァイトゥンク』Leipziger Zeitung(1660年創刊)が最初で、これは短命であったが、あとにイギリスの『デーリー・クーラント』The Daily Courant(1702年創刊)、フランスの『ジュルナール・ド・パリ』Journal de Paris(1777年創刊)が続く。これらは幾多の苦難を経たが、1695年に特許検閲法を廃止したイギリスを先頭に、ヨーロッパでは19世紀後半に向かって検閲・発行許可制の緩和・撤廃が進み、新聞の自由が拡大し、順次新しい新聞が誕生した。1785年、イギリスに出現した『デーリー・ユニバーサル・レジスター』The Daily Universal Registerこそ、後の『タイムズ』The Times(1788年改題)である。またフランスは、大革命期の1789年に『ジュルナール・デ・デバ』Journal des débatsを生んだ。

19世紀後半、資本主義の進展とともにヨーロッパでは、英語でいうペニー・ペーパーpenny paper(廉価新聞)が出現する。イギリスの『デーリー・テレグラフ』The Daily Telegraph(1855年創刊)、フランスの『プチ・ジュルナール』Le Petit Journal(1863年創刊)などが人気を博し、本格的なイギリスの大衆紙『デーリー・メール』The Daily Mailも1896年創刊で、この流れのなかで、ヨーロッパの高級紙quality paperと大衆紙popular paperの並存構造ができあがった。

20世紀に入ると、第一次世界大戦敗戦と民主的なワイマール体制崩壊ののち、ドイツでヒトラーのナチス独裁体制のもと、新聞がドイツとその侵略を受けた国で自由を奪われる状況が出現したが、第二次世界大戦後、連合国の勝利とともにドイツの新聞は全紙が占領軍によって廃刊、一掃され、同時にフランスなど占領されていた各国でも対独協力紙が消滅し、かわって戦争責任を負わない者のみによる新紙の創刊が相次いだ。だが、戦後の平和と自由を享受した新聞も、20世紀の後半に差しかかると、テレビの発展を主因とする多メディア化のあおりを受け、伝統的な高級紙が部数減などから経営難に陥り、名門『タイムズ』は1966年、カナダ系のトムソン新聞グループに身売りし、さらに1981年には、オーストラリア出身の「メディア王」であるルパート・マードックのニューズ・コーポレーションNews Corporationに買収された。彼はすでに1969年、大部数の大衆紙『サン』The Sunと、同紙日曜版『ニューズ・オブ・ザ・ワールド』The News of the Worldも支配しており、ここに伝統的な高級紙と大衆紙の並存構造に反する、イギリス最大の単一新聞グループが出現することとなった。だが、一方で新聞記者有志の協力のもと、1986年に新しいタイプの高級紙『インディペンデント』The Independentが創刊されたのも、注目される。

フランスでは高級紙としては、最古の『フィガロ』Le Figaro(1854年創刊。保守系)、夕刊紙『ル・モンド』Le Monde(1944年創刊。中道左派系)の競合・共存状況が長く続いたが、反体制運動の起きた1973年、J・P・サルトルらによって『リベラシオン』Libération(急進左派系)が創刊された。また、戦前からの共産党系紙『ユマニテ』L'Humanité(1904年創刊)も健在である。これらパリ紙のほか、ノルマンディ、プロバンスなど多くの地方に特色ある地方紙が存在したが、自動車専門誌経営から身を起こしたロベール・エルサンRobert Hersant(1920―1996)は地方紙のチェーン化に乗り出し、ついに1975年、名門『フィガロ』を傘下に収め、メディア独占の批判を浴びる存在となった。戦後の西ドイツは、ナチスの集権体制を反省し、州(Land)の自立化を強め、その結果、各州・地方都市に有力な地方紙が育った。その代表的な存在が『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥンク』Frankfurter Allgemeine Zeitung(1949年創刊)である。しかし、ドイツでも資力にものをいわせるアクセル・シュプリンガーが、大衆紙『ビルト』Bildを創刊(1952)、さらに高級紙『ディ・ウェルト』Die Weltを買収(1953)、これをてこに新聞チェーンと出版を含む巨大なメディア・コンツェルンをつくりあげていった。また、イタリアではベルルスコーニが1974年、地方テレビ局の経営に着手し、これを足がかりに1977年に日刊紙『イル・ジョルナーレ』Il Giornale(1974年創刊)や大手出版社も買収して、「メディア王」に成り上がり、21世紀初頭には政治家としても威勢を誇った。

[内川芳美・桂 敬一 2017年6月20日]

アメリカ

アメリカ最初の新聞は、イギリス植民地時代のボストンで1690年に創刊された『パブリック・オカレンシズ』Public Occurrencesだが、1号のみで発禁となった。その後もイギリス本国との対立が禍(わざわい)し、『ニューヨーク・ウィークリー・ジャーナル』New York Weekly Journal(1733年創刊)の発行者、ゼンガーJohn Peter Zenger(1697―1746)が植民地総督批判で逮捕される筆禍事件(ゼンガー事件)が起こった。しかし植民地新聞の大半が独立を支持し、合衆国独立後は議会が憲法修正第1条で言論・出版の自由を保障したことで、もっとも先進的な新聞の自由がアメリカで発展していった。1833年には1部1セントの廉価新聞『ニューヨーク・サン』The New York Sunが誕生して、大衆紙時代の道を開き、1851年には高級紙『ニューヨーク・タイムズ』The New York Timesも出現した。さらに1900年前後にかけてニューヨークはジョゼフ・ピュリッツァーの『ワールド』The Worldとウィリアム・R・ハーストの『ジャーナル』The Journalの激しい部数獲得の場となり、読者の低劣な歓心を買う紙面競争は「イエロー・ジャーナリズム」と称され、しばしば世間の批判を浴びた。

大衆紙は20世紀に入っても現代化され、発展していく。速報と写真を重視したタブロイド・サイズの『ニューヨーク・デーリー・ニューズ』The New York Daily News(1919年創刊)はまもなく100万部を達成した。欧米では多くの大衆紙がこの判型をまねるようになり、「タブロイズtabloids」は「大衆紙」の別名ともなった。分権主義的なアメリカでは地方都市を基盤とする地方紙が発達し、全国紙は出現しなかった。巨大新聞社が多くの地方都市に名称の違う多数の新聞を経営する新聞チェーンが生まれるが、ハースト系、スクリップス・ハワード系などのグループが有名である。それらの都市では、激しい商業主義的な競争の後、1紙だけが生き残って広告主を独占して、1都市1紙の「ワンペーパー・タウン」になりやすい。こうした商業主義の跋扈(ばっこ)を嫌い、新聞の公正さを求め、ニューヨークでラルフ・インガソルRalph Ingersoll(1900―1985)が1940年、広告のないタブロイド紙「ピーエム」PMを創刊し、話題となったが、短命に終わった。

第二次世界大戦後、アメリカのメディア界はテレビを中心に大きく繁栄するが、新聞は製作コストが高騰して、しわ寄せが印刷工の賃金にも及び、1962年末、ニューヨーク市の印刷工組合が長期ストライキに突入し、114日間も同市の全新聞が停刊する事態さえ生じた。だが、こうした苦難にもかかわらず、国防総省のベトナム戦争秘密報告書暴露(1971年。『ニューヨーク・タイムズ』の「ペンタゴン・ペーパーズ」報道)、『ワシントン・ポスト』Washington Post(1877年創刊)の「ウォーターゲート事件」スクープ(1972~1973年。ニクソン大統領の政敵盗聴報道)が先駆的な調査報道Investigative reportingの成果をあげ、ジャーナリズムの新たな可能性を示した。一方、経済紙『ウォール・ストリート・ジャーナル』The Wall Street Journal(1889年創刊)が、全国主要都市に発行所を展開して、全国紙化を実現し、さらに『USAトゥデイ』USA Today(1982年創刊)が全米ホテルなどを市場に、いきなり全国紙として出現した。両紙がともに海外発行も始めるなど、ファクシミリ紙面送信・軽量オフセット印刷などの新技術を活用した産業的発展も認められた。

[内川芳美・桂 敬一 2017年6月20日]

アジア

アジア各国の近代新聞は、欧米より遅く、19世紀後半以降に出現した。清(しん)朝末期、1857年に香港(ホンコン)で外国人経営者が創刊した英字紙『デーリー・プレス』Daily Pressの中国語版が最初のもので、題号は『香港舩頭貨価紙(せんとうかかし)』(のち『香港中外新報』と改題)であった。中国人自身による成功した最初の新聞は『循環日報』(1873年創刊)である。そのころ上海(シャンハイ)でもイギリス人によって新聞が発行され、のちに中国人の手に移されたりしたが、中華民国が成立し、国民政府が全土の統治を担うころには、上海に『文匯(ぶんわい)報』(1938年創刊)が誕生し、これは現在まで紙齢を重ねている。その後は、抗日戦争(日中戦争)、国共内戦が行われるが、1949年に中華人民共和国が成立すると、河北(かほく)省で前年創刊された中国共産党中央委員会機関紙『人民日報』が拠を北京(ペキン)に移し、同紙を頂点に、中央・地方にまたがる党組織と政府機関に対応する数多くの新聞が全土に展開したが、それらへのニュース供給には、国営の通信社・新華社(正式には新華通訊(つうしん)社)が大きな役割を果たすことになった。ほとんどの新聞が公費で出され、公費で購入されるものだった。だが、独裁化した政権は1966年に文化大革命(文革)を推進したため、その弾圧下で多くの新聞が姿を消し、その混乱のなかで「大字報」とよばれる手書きの壁新聞が出現し、民衆の目をひいた。文革派が追放され、1977年に文革が終息し、翌1978年から改革開放政策が始まるのに伴い、発行許可制のもとで、地方で「晩報」とよばれる私営の夕刊紙が出現するようになった。さらに1992年に「社会主義市場経済」体制が定着すると、1978年当時は200足らずだった新聞紙数が、2000年以降、1000台を大きく超え、総合紙、専門紙、経済紙など、種類も多様化し、地方紙もいっそう数を増した。その過程でかつては最多部数、1000万部を数えた『人民日報』が2005年ころには100万部超程度に部数を落とし、かわって科学・教育・文化の専門紙、『光明(こうみょう)日報』が部数トップの座を占めるような状況が出現した。

韓国(大韓民国)最初の近代新聞は、1883年創刊の漢字紙『漢城旬報』である。ついで民族文字(ハングル)紙『独立新聞』が1896年に、最初の日刊紙『毎日新聞』が1898年に出現した。日本併合後の植民地時代、民族系紙は厳しい統制下に置かれ、『東亜日報』『朝鮮日報』(ともに1920年創刊)は1940年、総督府の強制措置で廃刊された。独立後は新聞の復刊・創刊が相次ぎ、言論活動は活発化したが、朝鮮戦争やその後の政情不安のもとで政府はふたたび新聞統制を敷いた。そうしたなか1961年、陸軍少将の朴正煕(ぼくせいき/パクチョンヒ)がクーデターで国家再建最高会議議長となり、メディアの整理統合を行った。さらに大統領となった朴を1979年に国家中央情報部(KCIA)要員が暗殺すると、同じく軍人あがりの大統領である全斗煥(ぜんとかん/チョンドファン)も1980年に、より厳しい新聞統合を進め、日刊紙はソウル6紙、地方10紙に制限し、あわせて言論基本法を公布した。だが、オリンピック・ソウル大会後、高まる市民の民主化要求に応(こた)え、1987年に盧泰愚(ろたいぐ/ノテウ)が大統領になると、彼は民主化宣言を発し、言論基本法を廃止して、新聞の発行を自由化した。1988年には全土の市民からの出資によって、南北の平和統一を目標とする『ハンギョレ(一つの民族)新聞』Han Kyoreh Shinmunが出現し、やがて三大紙(『東亜日報』『朝鮮日報』と1965年創刊の『中央日報』)に並ぶ影響力をもつ存在となった。北朝鮮では朝鮮労働党(共産党)中央委員会機関紙『労働新聞』(1945年創刊)が主力紙である。

フィリピンでは、スペイン領時代の1846年に最初の日刊紙『エスペランサ』La Esperanzaが出現した。1997年の時点で国内最多部数38万部を数えた英字紙『ピープルズ・ジャーナル』People's Journalは1978年の創刊である。

タイ最初の近代新聞は、1840年代にアメリカ人宣教師が発行した『バンコク・レコーダー』The Bangkok Recorderといわれる。2000年代に入って公称100万部の部数を誇るタイ語日刊紙『タイ・ラート』Thai Rathは、1950年代に誕生の前身紙を受け継ぎ、1962年に改題、創刊された。

イギリスの植民地だったシンガポールは1965年の独立後、開放的な通商政策で成功を収めるが、対内的には厳しい情報統制体制を敷く。1920年代に国内および隣接のイギリス領マレーシアで創刊された英字新聞2紙が1983年、政府主導のもとに合併され、華字紙『聯合(れんごう)早報』Lianhe Zaobaoとなり、翌1984年設立の持株会社、シンガポール・プレス・ホールディングズ(SPH)の傘下に入った。SPHは加えて、英字紙『ストレーツ・タイムズ』The Straits Times(1845年創刊)、英字経済紙・夕刊華字紙・マレー語紙各1紙も支配下に置き、事実上、全新聞を押さえている。

イギリスの影響下で近代新聞が生まれたのはインドも同様で、最古のそれは植民地時代の1780年、イギリス人がコルカタ(カルカッタ)で創刊した『ベンガル・ガゼット』The Bengal Gazetteといわれる。1947年の独立後もしばらくは識字率の低さのため、『タイムズ・オブ・インディア』The Times of India(1838年創刊)など英字紙が優勢だったが、しだいに民族語紙も台頭し、2008年に至るや、『イーナードゥ』Eenadu(テルグ語・280万部)を筆頭に、100万部以上を発行している新聞が、ヒンディー語4紙、マラヤーラム語2紙、ベンガル語1紙と、計8紙を数えるまでになっている。

[内川芳美・桂 敬一 2017年6月20日]

ロシア・東欧

ロシア最初の近代新聞は、ピョートル大帝下の1703年に創刊された『ベドモスチ』Vedomostiである。帝政末期に社会主義革命運動が起こり、ボリシェビキ派が1912年に機関紙『プラウダ』Pravdaを創刊、これが1917年のソビエト革命後、ソ連共産党中央委員会機関紙となる。また、同年創刊の『イズベスチア』Izvestiyaはソ連政府機関紙である。冷戦時代は両紙と国営タス通信社が、国内および東欧圏諸メディアに大きな影響力を及ぼしていた。1989年のベルリンの壁崩壊・東欧革命と1991年のソ連邦解体に伴い、状況は一変する。上記2紙は旧題号のまま残るが、部数は激減した。2008年時点のロシアで、最大部数を保持するのは『コムソモリスカヤ・プラウダ』Komsomolskaya Pravda(1925年創刊。旧共産青年同盟機関紙)73万部、2位が『モスコフスキー・コムソモーレッツ』Moskovskij Komsomolets(1919年創刊。旧モスクワ共産青年同盟機関紙)70万部。どちらも今は改革派である。2006年10月、約50万部のタブロイド新聞、『ノーバヤ・ガゼータ』Novaya Gazeta(1993年創刊)で痛烈なプーチン政府批判を書いてきた女性論説記者が何者かによって暗殺されたが、このことは言論状況の新たな厳しさを物語っている。

ソ連支配下に入る以前の東欧諸国の新聞はおおむね、ソ連より早く近代化を遂げており、ナチスによる被害も第二次世界大戦開戦前に受けてきた。東欧諸国ではポーランドの新聞が古く、最初の近代新聞は1661年にクラクフで創刊された『メルクリウス・ポリスキ』Merkuriusz Polskiとされている。ハンガリーでは1721年創刊のラテン語週刊紙『ノバ・ポソニエンシア』Nova Posoniensia、チェコではボヘミア王国時代の1860年に創刊の日刊紙『ナーロドニ・リスティー』Národoni Listiが登場している。ナチスに抵抗したジャーナリスとしてはチェコのユリウス・フチークが有名(獄中記『絞首台からのレポート』1945年刊)である。どの国も、戦後はソ連圏に包含され、新聞はソ連型構造となったが、これも1989年の東欧革命で一変し、上記3か国も共産党機関紙が衰退して、かわってポーランドでは『ファクト』Fakt(2003年創刊)が47万部(2011)、ハンガリーでも『ブリック』Blikk(1994年創刊)が27万部(2009)、チェコは『ブレスク』Blesk(1991年創刊)が30万部(2012)と、どこもタブロイド大衆紙が部数第1位の座を占める事態となった。連合国の手を借りず、ナチスを自力で撃退したユーゴスラビアは戦後、米ソに追随せず、インド・インドネシア・中国と協力、「第三世界」のリーダーシップを取り、国営タンユグ通信社を活用して、キューバのプレンサ・ラティーナ通信社とも提携した。ソ連解体は、エストニア・ラトビア・リトアニアのバルト3国にもメディアの自由をもたらした。一方、東ドイツの旧労働党機関紙『ノイエス・ドイチュラント』Neues Deutscheland(1946年創刊)は、1990年の東西ドイツ統一後も存続はしたが、急速に弱小化し、とくにベルリンでは西ベルリンの発行紙に圧倒されてしまった。

[内川芳美・桂 敬一 2017年6月20日]

21世紀の変化

1995年、マイクロソフト社がパソコン用オペレーティングシステム(OS)であるWindows(ウィンドウズ) 95を発表、それが広く一般市民のパソコンに搭載され、瞬く間に普及すると、インターネットによる、まったく新しい情報・コミュニケーションの世界が広がり、あらゆるメディアがその影響を受けることになるが、とくに新聞は21世紀に入り、深刻な影響を被る成り行きとなった。

第一の問題は部数の減少である。アメリカでは、1990年代を通じて微増ながら上昇を続けてきた朝刊総発行部数が、2001年の4682万部を頂点に、その後ほぼ毎年減少、2014年には3677万部にまで落ちた。実は同様の動きは、先に日本に現れた。日本の場合、1997年(平成9)がピーク(朝刊5377万部)であり、以後減少するが、2000年代前半は各年の減少比がコンマ以下で、大きな危機感にはつながらず、アメリカの減少速度の早さが注目された。だが、日本は2008年(平成20)から各年1~3%台へと減少幅を拡大、2015年にはついにアメリカ同様、ピークに対してほぼ1000万部減の4425万部という状態に陥った。世界中の新聞が遅速の差はあれ、同様の状況に直面している。

第二の問題は、20世紀に大きな声望を得た名門紙が、この地殻変動のなか、送り手としての主体性を弱めていることであり、この事態は無視しえない。アメリカの有力地方紙、『ロサンゼルス・タイムズ』Los Angeles Timesは2000年、『シカゴ・トリビューン』Chicago Tribuneに買収され、そのトリビューン社が2013年7月に分社化を図り、収益のあがるテレビ部門のみを残し、新聞グループは別会社にしてしまった。また同年8月、名門『ワシントン・ポスト』がアマゾン創業者、ジェフ・ベゾスJeffrey Bezos(1964― )に買収された。フランスでも2004年、経営不振の『ル・モンド』が航空・軍需企業大手、ラガルデールLagardèreに15%の出資を仰ぎ、左派新聞『リベラシオン』さえ、ロスチャイルド家に連なる銀行家、エドゥアール・ド・ロッチルドÉdouard de Rothschild(1957― )を筆頭株主に迎えた。日本では部数トップの『読売新聞』が1994年に念願の1000万部を達成し、2001年にピークの1028万部を記録したが、2015年には912万部にまで後退した。2位の『朝日新聞』も2001年の832万部を頂点とし、2015年は680万まで部数を落とした。だが、これらはまだ、他国に例をみない巨大部数である。

以上の新聞の衰退は、スマートフォン(スマホ)、タブレットなどの多機能端末が普及し、それらの利用者が、ブログにおける発信者や、ツイッター、フェイスブックなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を用いての交信者、テレビ・映画・ゲームのオンデマンド・サービスの利用者ともなり、生活時間やメディア購入費の多くがそちらに移行した結果である。

第三の問題は、デジタル化社会で新聞もどのようにして同じ土俵にたつかである。イギリスの『フィナンシャル・タイムズ(FT)』The Financial Timesは1995年にウェブ版を発足、ほぼ同時にアメリカ『ニューヨーク・タイムズ(NYT)』、日本『朝日新聞』、1996年アメリカ『ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)』、日本『日本経済新聞』と続き、その有料化も『WSJ』(1997)、『FT』(2007)、『日本経済新聞電子版(日経電子版)』(2010)、『NYT』(2011)、『朝日新聞デジタル』(2011)と続いた。『FT』は2012年にウェブ有料版が約30万部を数え、その後も増え続けている。『NYT』は2015年に有料読者が100万人台に達し、『WSJ』の約90万人を越した。アメリカでは2011年からABC(Audit Bureau of Circulations、部数公査機構)が新聞については、有料ウェブと紙の新聞とに分けて合算する方式を採用した。これによって同年、『USAトゥデイ』は『WSJ』に首位の座を奪われ、さらに2013年には『NYT』(186万部)に2位の座をも奪われ、デジタル版の重要性が印象づけられた(2013年発行部数1位『WSJ』印刷版148万部+デジタル版89万部=計237万部、2位『NYT』印刷版73万部+デジタル版113万部=計186万部、3位『USAトゥデイ』印刷版142万部+デジタル版25万部=計167万部)。日本では『日経電子版』がウェブ版有料会員最多を誇るが、まだ約50万人である(2016)。だが、その地位は今後ますます高まるだろう。中国語圏でも2009年から微博(ウェイボー)(英語表記Weibo。ブログ)、2011年・微信(ウェイシン)(英語表記WeChat)といったSNSが急速に拡大し、後者は2015年に中国で9億人、世界中で13億人が利用するに至った。その一方、中国でも党・政府の機関紙は激減し、2015年の新聞トップの座は、新華社のダイジェスト情報紙『参考消息』(307万部)が占める結果となった。

第四はグローバリズムによる影響の問題である。インターネットにこれまでにない商機を発見し、これを新型情報事業に利用し始めたのは、インターネット・情報サービスのヤフーYahoo!、情報検索サービスのグーグルGoogle、通信販売のアマゾンAmazonなどのほうが早い。彼らはその展開にあたって、新聞・通信社のデジタル・コンテンツ提供にまで手を染め、これを放置すれば、既存メディアは彼らのためのコンテンツ・サプライヤー(供給者)に転落するおそれがあった。そこで新聞も独自のウェブ版発行を始めたわけだが、安心はできない。彼らは国境を越え、世界中でコンテンツの収集・流通を行う能力をもち、市場・経済のグローバル化にも、より適合的である。すでに彼らはニュース・アグリゲーターnews aggregatorとして、既存メディア、ジャーナリストからも有用情報を集めて蓄積し、どのような受け手にも、求められた情報を的確に提供する事業を開始している。

第五は、ジャーナリズムの危機という問題である。新聞は、民主的な主権国家の形成・発展過程で、政治・経済・社会・文化、あらゆる面で国民に自由な論議を促し、コンセンサスを生み出す役割を果たしてきた。だが、グローバルなネット・ビジネスは、消費者各人の欲する情報や娯楽の消費を促し、受け手を個あるいは孤に還元して、公衆としての市民を解体する傾向が強い。新聞社が、ウェブ版においてもジャーナリズムの全体性を保持していこうとしても、そのために既存の人員規模の維持が必要だということになれば、やがてかならず採算割れに逢着(ほうちゃく)する。現にデジタル化に力を入れる新聞社では、じりじりと人員縮小が進んでいる。そうしたなか、2007年にサンドラー財団Sandler Foundationがジャーナリスト経験者の協力を得て、ニューヨーク・マンハッタンに非営利の報道組織、プロパブリカProPublicaを設立した。取材は既存新聞・通信社の現役・OBジャーナリストに依頼し、SNSを利用する市民にも協力を求め、記事は無料のウェブで公開するほか、協力メディアも積極的に活用する動きをみせ、2010年にはオンライン・メディアとして初のピュリッツァー賞を受賞したのが注目される。また、アメリカで2005年創刊のリベラル系のインターネット新聞『ハフィントン・ポスト』The Huffington Postが成功すると、世界各国にその自国語版が広がり、日本語版も2013年に朝日新聞が発行を開始した。グローバリゼーションの効用を生かした格好である。2015年に日本経済新聞社がイギリス『フィナンシャル・タイムズ』を発行するフィナンシャル・タイムズ・グループをピアソン社Pearson PLCから買収したことが、同様の意味をもつ可能性もゼロではない。

[桂 敬一 2017年6月20日]

日本

発生期の新聞

日本に新聞が誕生したのは江戸時代の末、1860年代のことで、まず、政治、商業の中心地である江戸、大坂、京都、それに開港場の長崎、横浜、兵庫などに新聞が出現した。これら初期の新聞は、大別すると、翻訳新聞、翻刻新聞、英字新聞(英字紙)をはじめとする外字新聞などに分かれる。

翻訳新聞には、幕府の蕃書調所(ばんしょしらべしょ)が、バタビア(現在のインドネシア)のオランダ総督府機関紙『ヤバッシェ・クーラント』Javasche Courantを抄訳して、1862年(文久2)正月に出した『官板バタヒヤ新聞』や『官板海外新聞』、ジョセフ・ヒコ(浜田彦蔵(ひこぞう))が横浜に入る英字紙の記事を抄訳して出した『海外新聞』、横浜発行の英字紙を翻訳、筆写して出した『日本貿易新聞』や『日本新聞』、外国人経営の『万国新聞紙』などがある。

翻刻新聞とは、中国で発行された漢字の新聞・雑誌のなかからキリスト教に関する記事を除いて開成所で翻刻、出版したもので、『官板中外新報』『官板六合叢談(りくごうそうだん)』『官板香港(ホンコン)新聞』『遐邇貫珍(かじかんちん)』などが知られている。

英字紙の起源はもっと古く、1861年6月22日に長崎でイギリス人ハンサードAlbert W. Hansard(1821―1866)により『ナガサキ・シッピングリスト・アンド・アドバタイザー』The Nagasaki Shipping List and Advertiser(週2回発行)が創刊されている。この新聞は10月にいったん廃刊、横浜に移り11月23日から『ジャパン・ヘラルド』The Japan Heraldとなって、1914年(大正3)9月まで存続した。そのほか兵庫、京都などでも英字紙が創刊されているが、横浜の『ジャパン・コマーシャル・ニュース』The Japan Commercial News、『ジャパン・タイムズ』The Japan Times(現在の『ジャパンタイムズ』とは別)の翻訳紙が、前記の『日本貿易新聞』『日本新聞』である。

本格的な「日本人による国内ニュース中心の新聞」が現れるのは慶応(けいおう)末期の1868年(慶応4)のことで、戊辰戦争(ぼしんせんそう)が起こると、江戸に佐幕派の新聞、上方(かみがた)に勤王派の新聞が続々と現れた。京都の『太政官(だじょうかん)日誌』、江戸で柳河春三(やながわしゅんさん)(1832―1870)が発行した『中外新聞』、福地源一郎(福地桜痴(おうち))の『江湖(こうこ)新聞』、横浜でアメリカ人バン・リードEugene M. Van Reed(1835―1873)が発行した『横浜新報もしほ草』などは、なかでも有名であるが、官軍が江戸に入ると「人心ヲ惑」わす新聞を禁止したので、江戸の新聞は一時すべて姿を消すことになる。翌1869年(明治2)、新政府は新聞の発行を進んで許可する方針をとったため、新聞の創刊、復刊が相次ぐが、いずれも短期間で廃刊となっている。

[春原昭彦]

日刊新聞の誕生

1871年1月28日(刊行当時は旧暦のため日付は明治3年12月8日)日本最初の日刊新聞が横浜に現れた。洋紙を使用した一枚刷りのこの『横浜毎日新聞』こそ、近代新聞の祖といってよい。1872年になると現存の有力紙が現れる。東京最初の日刊紙『東京日日新聞』(現『毎日新聞』)、『郵便報知新聞』(現『スポーツ報知』)、現存最古の地方紙『峡中新聞(こうちゅうしんぶん)』(現『山梨日日新聞』)が創刊されたほか、イギリス人J・R・ブラックの『日新真事誌』も発刊されている。この前後から地方の主要都市にもしだいに新聞発行の機運が高まってきた。

一方、士族、知識人向き漢文体の当時の新聞に対し、女性や子ども、町人を対象に平仮名を用い、漢字には振り仮名つき、政論よりも通俗的な社会ダネを重視した小型新聞も現れ(小新聞(こしんぶん)とよばれた)、人気を集めた。代表的なものが1874年(明治7)11月創刊の『読売新聞』で、1879年1月大阪で創刊された『朝日新聞』もこの系統の新聞である。

1880年代に入ると、自由民権運動の高揚から政府部内が分裂、「明治十四年の政変」が起こり、政党が結成されると、新聞はほとんど政党の系列紙になる。しかし政府は、民党系の新聞に種々の弾圧を加えたため、しだいに政党色を脱する新聞が増えてくる。1882年3月、福沢諭吉(ゆきち)が出した『時事新報』は、政党の外にたち「独立不羈(ふき)」を標榜(ひょうぼう)してこの時期に創刊されたものである。この後、政治色よりも個人、グループの思想・信条によって世間に訴える新聞が出てくる。日本精神の回復、発揚をうたった陸羯南(くがかつなん)の『日本』(1889年創刊)、平民主義を唱えた徳富蘇峰(そほう)の『国民新聞』(1890年創刊)、社会悪の撲滅を標榜した黒岩涙香(るいこう)の『萬朝報(よろずちょうほう)』(1892年創刊)、同じく義侠(ぎきょう)を売り物にした『二六新報(にろくしんぽう)』(1893年創刊)などで、明治中期の政界、社会に大きな影響を及ぼしている。

[春原昭彦]

近代新聞への発展

同時に政論中心から報道中心主義への転化も着々と進んだ。日清(にっしん)、日露の両戦役は人々に速報の習慣を植え付けた。通信面では、電信(1869年開始)に続き、電話が1890年(明治23)から実用化し、速記も1882年に発明されて新聞社に採用されている。最初の近代的通信社である時事通信社が設立されたのも1888年1月のことである。印刷面では、輪転機が1890年に『東京朝日新聞』に輸入されてから、徐々に普及、明治末期には地方の有力社もほとんど輪転印刷にかわっている。写真製版の技術も19世紀末に導入され、日露戦争(1904~1905)のころから紙面に写真が登場する。

速報第一主義は、新聞社間の競争を生み出すことにもなる。号外合戦、紙面での論戦のほか、各種営業政策に基づく販売合戦も盛んになり、日清戦争(1894~1895)後の日本の資本主義の成長に伴い、新聞も資本主義的企業として成立するようになった。新聞の広告も増えてきた。通信兼営の広告代理店日本電報通信社(現、電通)が設立されたのが1901年(明治34)、全ページ広告、色刷り広告も出る。また『時事新報』は、創立25周年記念号として、224ページという日本の新聞史上最多ページの新聞を、大部分を広告で埋めて1907年3月に出している。

社会主義を唱える新聞が現れるのもこのころで、幸徳秋水、堺利彦(さかいとしひこ)らの週刊『平民新聞』(1903年創刊)に続き、社会主義系の新聞、雑誌が次々に現れる。政府の新聞取締法もこの時期に完成、1909年5月に改正公布された新聞紙法は、1945年(昭和20)の敗戦まで長く言論界を支配した。

[春原昭彦]

新聞の地位の確立

大正期に入ると、第一次憲政擁護運動(1912)、シーメンス事件(1914)などで、新聞は、政党、ブルジョアジーと組んで、藩閥政府を攻撃、言論機関として大きな役割を果たした。新聞が政権交代に力を発揮するということは、明治時代にはありえないことだった。しかし新聞の力が強くなると、権力者からの反発も強まる。1918年(大正7)に米騒動が起こると、寺内正毅(まさたけ)内閣は、暴動が広がるのは新聞が扇動するからだと、米騒動に関するいっさいの記事掲載を禁止、さらに、この措置に抗議する関西新聞通信社大会の記事を理由に、『大阪朝日新聞』8月25日夕刊(26日付け)を発売禁止処分にし、責任者を告訴した(白虹(はっこう)筆禍事件)。『朝日』は、社長が退陣、幹部は退社、改過状ともいうべき社告を掲載して難を免れたが、権力と対立する新聞を安寧秩序紊乱(ぶんらん)の名のもとに弾圧する方式が、このあと力を発揮する。

大正後期、新聞は反政友会系の政党と力をあわせ、普選獲得運動に乗り出す。1925年普通選挙制は実現(ただし男子のみ)したが、同時にこのとき成立した治安維持法は、国民の思想弾圧に大きな力を発揮した。新聞社の機構が整ってくるのもこの時期で、政治部や社会部などの組織、取材方法も固まり、朝・夕刊セット制(1906年『報知新聞』で初めて成功)が普及し、東京・大阪の全国紙の地方版体制も確立する。国際報道が盛んになり、有力社は欧米に常駐特派員を派遣しだす。『時事新報』の「日英同盟廃棄」の国際的スクープも、1921年12月のワシントン海軍軍縮会議のときに生まれている。

1923年9月に起こった関東大震災は、新聞界に大きな影響を及ぼした。東京、横浜の新聞は、『東京日日新聞』、『報知新聞』、『都新聞(みやこしんぶん)』(1884年創刊の『今日新聞』を改題。現『東京新聞』)、『ジャパンタイムズ』(1897年創刊)を除き、すべて火災にあい、明治以来の伝統をもつ有名紙が次々と衰退の道をたどる。この機に勢力を伸ばしたのが大阪系の『朝日』『毎日(東京日日)』で、両社の全国紙への道はこのとき確立したものである。東京紙のなかでは『読売新聞』のみが、翌1924年から経営に乗り出した正力松太郎(しょうりきまつたろう)の創意と努力で、第二次世界大戦前、関東第一の部数をもつ新聞に発展した。

[春原昭彦]

言論統制時代

大正末期から昭和初期にかけての不況は、社会にさまざまな不安を引き起こした。同時に、政界、財界には不祥事が頻発、一方、中国大陸に対する干渉から台頭してきた軍部は、しだいに政党政治に対する不満を強めてきた。このような情勢のなかで、まず新聞に攻撃を加えてきたのは民間の右翼団体で、皇室記事の誤植やときには論調を理由に、いやがらせを加える例が増えてきた。新聞も昭和初期のころまでは軍縮を唱え、軍部の政治関与を戒めていたが、1931年(昭和6)9月、満州事変が起こると、しだいに軍の行動を支持する紙面に変わってくる。1932年の五・一五事件のときは、まだ軍部の態度を強く責める新聞もあったが、政党内閣が倒れ、挙国一致内閣時代に入った1933年になると、「思うことを率直にいいえない立場に置かれて」(長谷川光太郎『国民新聞』経済部長)きた、という新聞人が出てくる。五・一五事件のとき「敢(あえ)て国民の覚悟を促す」の社説を『福岡日日新聞』(現『西日本新聞』)に書いて軍を批判した菊竹六鼓(ろっこ)(菊竹淳(すなお))、1933年に「関東防空大演習を嗤(わら)ふ」の社説を『信濃(しなの)毎日新聞』(8月11日付け)に書いて退社を余儀なくされた桐生悠々(きりゅうゆうゆう)(桐生政次(まさじ))などは、数少ない新聞人の抵抗の一例である。

政府、軍の内部では、このころから革新官僚、中堅将校を中心に言論統制の方策が練られていった。まず取り上げられたのが、対外・対内ニュースを統一するため、当時の二大通信社、新聞聯合(れんごう)社(1927年、国際通信社を改組して設立)と日本電報通信社を統合しようとするものであった。この統合は有力地方紙の反対もあって難航したが、政府とくに逓信省(ていしんしょう)の強い圧力により、1936年1月、同盟通信社が設立され、合併が成立した(6月両社の通信部門は同盟に、広告部門は電通に合併)。

この通信統合の案を出したのが、1932年9月に外務省内に設置された情報委員会である。この委員会は、時局宣伝の統一強化を図るため、外務、陸軍、海軍、文部、内務、逓信の各省から中堅クラスのメンバーをそろえて構成したもので、初めは非公式の委員会だったが、1936年7月、官制による情報委員会に拡大、翌1937年9月、内閣情報部に拡充される。1940年になると、政府はもっと強力に国家的報道、宣伝の一元的統制を図ることになり、12月、内閣情報部を廃して、外務省情報部、陸軍省情報部、海軍省軍事普及部および内務省警保局図書課の事務を統合して、情報局を新設した。この情報局は「新聞通信、雑誌出版、放送に対する査閲」を明確にうたったもので、戦前の言論統制機構がここに完成した。

ついで情報局は、全国の新聞を一元化するため新聞界の自主的団体として1941年5月にできた社団法人新聞聯盟に、同年9月新聞統合案を提案する。新聞界は論議のすえ、東京、大阪、北九州発行の全国紙を除き、県内新聞の統合を受け入れ、1942年、統制団体日本新聞会を設立、県知事、警察の斡旋(あっせん)のもとに1県1紙制を完成した。現在の日本の地方紙の分布図はこのときにできたものである。このような統制機構の整備とともに、言論取締法規も次々と制定された。同時に戦時の人員、物資の欠乏から新聞のページ数もしだいに減少、1944年3月からは夕刊も廃止され、国民は、政府や軍の宣伝・発表のほかは、最小限の情報しか得られないまま、1945年8月の敗戦を迎えたのである。

[春原昭彦]

占領下の新聞とその復興

敗戦とともに日本に進駐してきた連合国最高司令官総司令部(GHQ/SCAP(スキャップ))は、軍国主義の破壊と民主主義の確立を占領目的に掲げたが、その目的遂行のために、新聞、放送の活用を重視した。そのため民間情報教育局(CIE)を通じて記事・放送内容の指導を行う一方、参謀第二部(G2)に属する民間検閲部(CCD)が直接、検閲に乗り出した。占領軍および占領政策に対する批判や、軍国主義的発言は厳しく取り締まられたが、逆に、戦前・戦中の言論取締法規や統制機構はすべて撤廃され、戦前のタブーは解消したため、新聞は日本の民主化の推進に大きな役割を果たすことになった。

戦時中に活躍した同盟通信社は1945年(昭和20)10月に解散、11月1日新しく共同通信社と時事通信社が創立された。さらにGHQは、言論の独占排除を目的に、地方紙の助成と新興紙の育成を図ったため、1946年には新興紙の創刊、復刊が相次いだ。日本最初のスポーツ紙『日刊スポーツ』が創刊されたのもこの年3月のことである。既存の新聞社でも、戦時中の幹部が退陣、経済的要求と新聞の民主化を要求して労働組合が結成されるなど、民主化運動が進んだが、戦争責任追及の動きは、ドイツなど他の敗戦国ほど徹底しなかったのは事実である。さらに米ソの冷戦が激化するにつれ、反共イデオロギーが高揚するとともに、1950年、報道界にもレッド・パージ(共産主義者追放)が行われたことは、言論人の心に大きな傷あとを残した。

1949年の終わりころになると、やや用紙事情も好転し始め、大新聞は夕刊を復活する。翌1950年『朝日』『毎日』は名古屋で印刷を再開、大阪の『産業経済新聞』(1933年創刊。現『産経新聞』)は東京で印刷を開始した。1951年、用紙統制が解除されると本格的な自由競争時代に入り、1952年11月『読売』が大阪に進出し、有力紙が専売制を実施するころから、販売競争が激化し始めた。この年、『朝日』『毎日』『読売』3社が共同通信社を脱退(のち外信のみ再契約)したのも、全国紙と地方紙の競争の現れとみられる。取材面では、1951年9月の講和条約調印ごろから海外自社取材が始まった。

[春原昭彦]

製作工程の近代化

こうして本格的な増ページ、部数拡張競争が始まると、印刷設備の改善・増設が必要になる。第二次世界大戦中から戦後にかけて老朽化した設備は、1950年代の後半から1960年代にかけて一変した。まず大新聞が、明治以来の植字活版工程を漢字テレタイプ、モノタイプの連動によって完全に機械化した。1959年(昭和34)6月から『朝日新聞』は、東京の紙面をファクシミリで札幌へ電送、印刷発行を始めたが、これは世界で初めての試みだった。1960年代に入り、共同通信社が加盟社に記事や資料の漢テレ送信を開始、通信施設の機械化を強力に進めたことから、受信する地方紙の技術革新が急速に進んだ。1960年代後半には『佐賀新聞』がいち早く製作工程の全自動写植化に乗り出し、コールドタイプ化(後述)に先鞭(せんべん)をつけたほか、色刷り印刷設備などにも地方紙は積極的に取り組んでいった。

1970年代に入ると、コンピュータの利用が進むが、とくに大新聞の大型コンピュータによる新聞製作の研究開発が進み、『日本経済新聞』が1978年3月、活字鉛版方式に別れを告げ、電算写植機を中心とする新聞製作に切り替えた。ついで1979年『信濃毎日新聞』が全ページ出力の電算写植システムを導入、1980年には、朝日新聞東京本社が全面的な電子編集システムの築地新社屋に移転するなど、新聞製作工程は1980年代に入って一変した。

[春原昭彦]

開く企業間格差

経営面では、1960年代の高度経済成長により広告収入が激増、社会的な核家族化の進展による部数増、さらには東京オリンピック(1964)などの大イベントなどもあって、1950年代からテレビ、週刊誌などの新しいメディアの参入があったものの、新聞界は順調に発展した。1973年秋に起きたオイル・ショックでは、広告の減少、用紙・資材の暴騰、その結果として起きた購読料大幅値上げによる読者減などがあったが、新聞界はこの危機を紙面の改善や特色発揮、新しい企画、さらには価格差などによって乗り切った。だが、1980年代に入って、部数増の鈍化、他媒体との広告獲得競争、とくに新聞社間の販売競争などから、企業間格差(部数、収益など)が徐々に開き始めた。

[春原昭彦]

報道の自由をめぐる論議

言論・報道面をみると、第二次世界大戦後、新聞の地位、役割が戦前とは比較にならないほど高まった。新聞は、政治悪、社会悪に対し、「黒い霧」「暴力追放」キャンペーンなどで立ち向かい、読者の信頼をかちえてきた。しかし1960年代の第一次安保闘争のころから、新聞に対する批判の声が国民の間から出てきた。一方、ベトナム戦争の報道、日中国交回復に至る中国報道に対し、アメリカや日本の関係者などから偏向報道との批判が起こり、報道の自由と国益をめぐる論議が起こった。また1972年4月には、沖縄返還交渉の過程で起きた外務省機密暴露事件で『毎日新聞』記者が逮捕、有罪判決を受けるという事態が発生した(現在では、この沖縄返還交渉の密約の存在は確定した。2010年に外務省の有識者委員会は、日米両政府間には「暗黙の合意」という広義の密約があったとする調査結果を公表した)。この事件は、その前年に起こった『ニューヨーク・タイムズ』のアメリカ国防総省秘密報告書暴露事件と対比して、アメリカ人と日本人の「国民の知る権利」に対する考え方、対応の違いを強く印象づけることになった。

[春原昭彦]

国際化

国際報道の面でも、日本の国際的地位の向上に伴い、日本の記者がしばしば国際的スクープを流すようになった。1967年11月の「ポンド14.3%切下げ」(共同通信社ワシントン支局)、1969年1月の「イタリア 中国承認」(『日本経済新聞』)、1982年11月の「ブレジネフ死去」(共同通信社北京(ペキン)支局)、1990年2月の「ソ連共産党、独裁を放棄へ」(『産経新聞』)などはその一例である。以後各社は、激動するソ連・東欧の取材を強化、11月には共同通信社モスクワ支局が、ソ連の新連邦条約草案を入手、新国名から「ソビエト」「社会主義」が削除されることをスクープしている。

[春原昭彦]

昭和から平成へ 競争から協調へ

20世紀も終わりに近づくと新聞を取り巻く環境が徐々に変わってきた。第一に、資本主義的企業として激しい販売競争を繰り返しながら部数を伸ばしてきた新聞産業も、読者(消費者)の目や企業的採算からみて過当競争の弊害が徐々にあらわになってきたため、むだを省き正常販売に戻る動きが本格化してきた。第二に、各社間の協力・援助体制が本格化した。きっかけは1995年(平成7)の阪神・淡路大震災であった。このとき、被災した神戸新聞社は事前に援助協定を結んでいた京都新聞社に記事原稿を送り印刷、一日も休まず新聞発行を続けることができた。この例は新聞界に大きな教訓を与えた。以後、近隣の報道各社と災害時の援助協定を結ぶ社が全国に続出、その成果は新潟県中越地震や東日本大震災などで大きく生かされることになった。第三は、読者への対応である。日本人の高齢化が進むにつれ読者も老齢化する。新聞社はこれまで、記事量を増やすためできるだけ活字を縮小化する道をたどってきたが、戦後は1段15字、1ページ15段制で定着していた。だが眼の健康と高齢者への配慮を理由に1981年、『朝日新聞』が文字拡大に踏み切ると、その動きはたちまち各社に広がり、読者の支持を得て今日に至っている。

読者への対応では、意見・苦情処理もある。きっかけは『朝日新聞』の「サンゴの傷捏造(ねつぞう)事件」(1989年4月20日夕刊)だった。記者がサンゴに傷をつけて写した、という取材倫理の問題とともに、地元の抗議に対する社内の対処の仕方を問われたこの事件で、朝日新聞社は社内に紙面委員会、外部委員を加えた紙面審議会、読者に対応する読者広報室を設け、再発防止に乗り出した。以後このような組織は各社に広がり、2000年代に入ると社外第三者の意見を入れる「『開かれた新聞』委員会」(毎日新聞)、「報道と人権委員会」(朝日新聞)など報道と人権をめぐる読者の声、批判を入れた委員会が各社に設置されるようになった。

編集面で注目すべきは「調査報道」といわれる取材の手法である。1988年、リクルートが子会社の未公開株を政界はじめ各界の要人に譲渡していたという事実が、朝日新聞横浜支局記者の粘り強い取材で明るみに出たことから、「政治家と金」をめぐり日本の政界を揺るがす大事件に発展した。このリクルート事件をきっかけに日本でも調査報道がキャンペーン報道などとともに新聞界の主要な言論・表現活動となった。『高知新聞』の「黒い陽炎(かげろう) 県やみ融資究明の記録」(2001)は、端緒をつかんでから第1報まで3年という粘り強い取材の成果であり、『北海道新聞』の北海道警察の裏金疑惑追及(2003~2004)などいずれも厚い権力機構の組織犯罪に挑んだ調査報道の成果であった。

記者クラブ制度も変わった。戦前の記者クラブは各社記者の懇親・研究の場であると同時に、発表を渋る政府・官僚など当局者に記者が団結して会見、公表を迫る場でもあった。これが変質したのは戦時中で、政府が記者クラブを統制し、当局の発表の場としたことによる。戦後、統制は廃止されたが、民主化政策のもとで情報の公開にあたる当局、また報道界とも発表の場として便利な記者クラブを利用してきたのが実情であった。だが取材するメディアの種類も増え、記者の資格・身分も多様化してきた。そこでクラブの改革・開放の動きが出た結果、一定の資格をもつ外国人記者、ジャーナリストにもクラブ会見に出席する権利を認める方向が出てきたが、反面、発表機関が記者会見を主宰しようとする動きも出ている。伝統的な「記者クラブの利点」は、記者側が主宰して会見を開き、当局者が秘匿することも聞き出すところにある。発表機関が恣意(しい)的に出席者を選択したり、発言を制限する会見にならないよう「記者会見の原則」は銘記されるべきであろう。

[春原昭彦]

21世紀に入って 今日の新聞界

幕末に新聞が誕生して以来、明治維新を経て日本の近代化に新聞は大きな役割を果たしてきた。20世紀に入り、ラジオ、テレビジョンという新しいメディアも登場した。とくにテレビは速報(第一報)と娯楽のメディアとしては新聞を凌駕(りょうが)する勢いを示してきたが、ジャーナリズムの主役は依然として新聞だった。だが20世紀の終わり、インターネットの普及が本格化し、携帯電話(ケータイ)の世帯普及率が50%を超えるころから、人々の情報環境が変化・多様化してきた。このことは当然、新聞の盛衰に関係してくる。

日本の新聞の発行部数・普及率は世界でもトップクラスである。だがその部数は20世紀末の5300万部台をピークに21世紀になると5200万部台に下がり、2010年(平成22)には4900万部台に落ちた。とくに芸能・スポーツ紙の低下が著しく、20世紀末の630万部から2010年には440万部と3割も減少した。都市の通勤電車でもかつてはスポーツ紙を読んでいた人々がケータイ、スマートフォンに夢中になっている姿を見ればこの変化は理解できよう。夕刊を廃止した新聞社も多い。かつては日本の新聞の特色であった「朝夕刊セット紙」もいまでは大都市の全国紙と有力地方紙だけになっている。夕刊の役割がテレビやインターネットにかわったともいえる。

広告も変わった。かつては新聞の収入を支える大きな柱だった広告収入は、バブル期を経て1990年代はまだ堅調だった。だが今世紀に入り、リーマン・ショックなどの影響もあり、広告収入は漸減している(広告収入に依存するアメリカの新聞界などはとくに打撃が大きかった)。日本の新聞経営は、戸別配達制度による販売収入が確定しているため、欧米の新聞界ほど打撃を受けてはいないが、売上高に占める広告収入の比率は漸減し、2000年には、販売収入と広告収入の比率が、50.9%対35.7%だったのが、2009年には、60.4%対23.9%と広告収入が激減している。

2011年3月に起きた東日本大震災により、新聞界は多くの販売店を含む販売網とともに多くの読者を失った。だが被災地において、被災者の安否情報はじめ種々の災害情報を満載した新聞は、人々に争って読まれたという。新聞の取材力、報道・評論に対する信頼性はまだまだ群を抜いている。新聞の記録性、一覧性、保存性、速報性などの特長は、今後も有効に保持されていくことだろう。

[春原昭彦]

日本の新聞

概観

日本の新聞全数の正確な把握は困難だが、宅配される一般日刊新聞は、ほとんどが日本新聞協会に加盟しているので、捕捉(ほそく)が可能である。2015年(平成27)の時点で、新聞社数94、新聞紙数104である。この差は全国紙5紙のうち、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞が東京・大阪・福岡で発行、日本経済新聞・産経新聞が東京・大阪で発行、ブロック紙(広域地方紙)も中日新聞が名古屋・東京・金沢で発行し、発行本社ごとに1紙と数えるためである。都道府県規模の地方紙は69紙存在するが、2紙並立の福島・沖縄を除き、ほとんどは自県内で1紙が圧倒的な部数を占め、2位以下は狭小の地域紙である。

新聞協会にはほかにも、スポーツ紙、業界紙・専門紙、英字紙などが加盟するが、同会に属さない業界紙・専門紙や地域紙が非日刊も含めて多数あり、それらの全数捕捉はほとんど不可能である。だが、地域紙では日本地方新聞協会(2015年の時点で加盟紙22社)、業界紙・専門紙では日本専門新聞協会(同90社)があり、そこで概況のほか、個別媒体の詳細情報も追跡できる。ここ数年、どちらも加盟紙数がかなり減少しており、特定情報・専門情報紙ほど、インターネットの打撃を大きく被るようすがうかがえる。地域紙では、日本地域紙協議会が東京・日比谷公園の市政会館内に2004年開設した日本地域紙図書館で100紙以上を常時展示している。

[桂 敬一 2017年6月20日]

分類

一般日刊紙は頒布エリアの広さと発行部数の大きさから、全国紙、ブロック紙、県紙、地域紙(郷土紙とも称される)に類別される。全国紙は上記の5紙、ブロック紙は県境を越えて頒布される大規模地方紙で、北海道新聞、東京新聞、中日新聞、西日本新聞の4紙(ただし東京新聞は中日新聞東京支社の発行紙)。県紙はほとんどの府県で地元の1紙が強大な地位を占めるが、千葉・埼玉、三重・滋賀・奈良・和歌山、山口・佐賀は、東京、名古屋、大阪、福岡などの大都市圏に隣接しており、地元紙が苦戦を強いられている。

一般日刊紙は刊行形態から、セット紙(朝夕刊セット)、朝刊単独紙、夕刊単独紙の区別ができる。有力紙はセット紙発行が多い。ただし、発行本社より遠く離れた地域には、その日の最新ニュースを収容した夕刊を短時間で制作し、送達することが困難なため、そのニュースを翌日の朝刊に吸収して、これを統合版として作成・頒布する。日本では部数の算定は、まずセット紙を1部と数え、これに統合版、単独発行の朝刊および夕刊を、それぞれ1部と数え、総発行部数を算出する。これに対して欧米では、朝夕刊は別売りで、発行部数算定もその両方を合算したものとなる。セット紙重視の日本の新聞社だが、バブル崩壊後、景気の悪化、インターネットの普及につれて「セット崩れ」(セット紙頒布可能区域でも夕刊はいらないと断られ、朝刊だけが購読されること)にみまわれ、おもに地方紙で、朝刊単独発行に後退していく傾向が強まっている。

どの新聞社でも、同じ1日の新聞の内容はすべてが同一ではない。全国紙の朝刊を例にとると、頒布地域を通じて同じ紙面は、学芸面(文化面)ぐらいである。ラジオ・テレビ欄もほぼ同様だが、地方局独自の番組表や解説は、頒布地域に応じて差し替えられる。地元ニュースを収容する地方版も頒布地域ごとに記事内容が切り替えられるが、それも県南版・県北版など、細かく切り分けた地域版が併設されたりする。以上は空間的な多様化の実現だが、これに時間的なバラエティが重なる。同日内の印刷作業は当日の夕刊製作が最初で、遠いセット紙頒布エリア向けの1版から刷り始め、順次ニュースを刷新しつつ、通常3版を刷り分け、午後の比較的早い時刻に夕刊作業が終わる。最新ニュースを含む3版は本社にもっとも近いエリアに配られる。その後、夜半に朝刊作業に入り、同様の方法で翌朝配達される新聞を刷るが、一番早いのが12版、ついで13、14と3版製作する。12・13版は統合版を含む。最終の14版はセット朝刊で、降版(編集が完成紙面を印刷に渡すこと)の時刻は翌朝1時30分前後である。かつて朝刊輸送は列車に頼っており、ニュース競争で1社が勝手に降版時間を遅らせると、全社に支障をきたすため、各社が降版協定を結んでいたが、トラック輸送や地方現地印刷化が進展し、この協定はほぼ有名無実化した。

以上は送り手側における新聞の類別だが、受け手側、読者の姿勢からも、新聞の類別が可能である。すなわち、それを読者が「主読紙」としているか、「併読紙」としているかの区別である。世帯普及部数が1部を大きく超えることのない日本では、多くの家庭が購読1紙=主読紙である。だが地方では、地元紙を主読紙とし、全国紙を併読購入するケースがかなりある。また、大都市では一般紙のいずれかを主読紙として購入し、経済紙を併読する例も多い。日本経済新聞(日経)が1990年代以降、有力地方各紙に現地での印刷を委託してから、そこで併読の地位を維持してきた一般全国紙が、日経にその座を奪われるケースが目だった。各地の夕刊専門紙、地域紙・郷土紙、業界紙・専門紙は上述の競争の埒外(らちがい)にたつ。

[桂 敬一 2017年6月20日]

発行部数と普及度

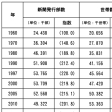

日本の新聞発行部数と1世帯当りの部数の変遷は、に示すとおりである。

日本新聞協会によれば、2015年10月の時点で、同会加盟の日刊117紙(朝夕刊セット36、朝刊単独68、夕刊単独13)の総発行部数は4424万6688部となっている。前年比2.5%の減少で、11年連続減である。宅配が主の一般紙は対前年比2.4%減。これに対して、即売(スタンド1部売り)の多いスポーツ紙は、2014年も対前年比減だったのに加え、この年も前年に対して3.3%減と、落ち幅が大きい。一方で、対前年の落ち幅が、朝夕刊とも単独紙は1.9%ずつなのに対して、セット紙は4.2%で、セット崩れの静かな進行がうかがわれる。普及率は、2000年には1世帯が1.13部で、1割強の世帯が2紙以上購読していたが、2015年はこれが0.80部となり、無購読世帯が増えつつあることがわかる。だが、まだ日本は大勢において世帯購読で複数の家族が回読する閲読構造が維持されており、購読がもっぱら個人の好みにゆだねられ、その個人が新聞離れし、大きな部数減にみまわれている欧米よりは、比較的安定した環境を保っている。

日本のこうした安定性は、この国独特の戸別配達制度に由来するものである。このシステムは基本的に、同一地域に配布される各社の発行紙すべてを1個所の販売店が配達する仕組み(共販あるいは共配)ではなく、たとえば朝日は朝日だけを販売する販売店に販売拡張と配達とをゆだねる仕組み(専売)となっている。もちろん、発行部数の小さな社は全地域に専売店をもつわけにはいかず、競争紙を除く他紙の専売店に販売・配達をゆだねるケースもある(合売)。専売制は、販売店に対する発行本社の管理が行き届き、店を部数拡張の戦力としやすいため、各社はそれによって販売合戦を繰り広げ、日本では新聞の普及度が高まり、総発行部数も高水準に維持されてきた。だが、全体としての購読部数の減少、セット崩れの進行が、共配可能地域で各店が専売で競争することの無駄、コスト高を痛感させるに至り、地域第1位、第2位の場合は専売を維持するものの、第3位以下は合売あるいは共配に転じるケースが増えている。

[桂 敬一 2017年6月20日]

紙面的特徴

欧米の一般日刊紙はおおむね、高級紙と大衆紙とに区別され、前者は政治・経済・文化に重きを置き、後者は社会ダネ・娯楽に特色をもたせる傾向が認められる。宅配に依存せず、即売で部数競争するために、紙面の差別化が必要なのである。また、政党支持の差異もかなり明確である。これに対して日本では、どの世帯も主読紙として、一般日刊紙としての全国紙または地方紙(地元紙)、どちらか1部を購読する構造が行き渡っており、欧米のようには高級紙・大衆紙の差別化はなされていない。地方でも、報道に関する限り、遠い東京・大阪などから届く全国紙より、地元の発行社が着信したばかりのニュースをすぐ盛り込んで印刷した新聞のほうが、ニュースが新しい。

第二次世界大戦後、プロ野球・プロレスや映画が大衆娯楽として発展すると、スポーツ・芸能を主内容とする即売スポーツ紙が出現し、日本的大衆紙となっていった。さらに高度経済成長の進展とテレビの隆盛に伴い、社会ネタ・芸能ゴシップ・風俗情報を満載したタブロイド夕刊紙も出現し、これら即売新聞がサラリーマンなどの愛読する大衆紙となった。だが、それらのどれも、欧米における大衆紙のような政治的党派性はない。日本では一般日刊紙もほとんどが一様に、中立公正・不偏不党を標榜(ひょうぼう)し、自紙の特徴として政治的党派性を明確にすることはなかった。しかし、1994年(平成6)に読売新聞が「憲法改正試案」を発表し、翌1995年に朝日新聞が現行憲法擁護の路線を打ち出すのに伴い、全国紙を中心に、親自民・反自民の識別が一般日刊紙の間で可能となり、さらに原子力発電所、沖縄問題、2015年安全保障法制などをめぐり、地方紙も含めて政治的党派性の相違が、日本の新聞界でもかなり判然とするようになりつつある。

[桂 敬一 2017年6月20日]

紙面構成

どの一般日刊紙も、主読紙としての地位を保つ必要があり、いきおい「総合紙」として紙面を制作する結果となっている。すなわち、政治・経済・外信(外報)・文化(学芸)などの硬派記事と、社会・家庭(生活)・スポーツ・芸能・レジャーなどの軟派記事とに含まれる全アイテムを、もれなく収めた紙面を実現するのである。結果的に紙面全体は、特定の読者を志向するものとはならず、どの読者にも読んでもらえるように配慮されることとなる。しいていえば、知識人読者をどの程度意識するか、全国的な普遍性を重んじるか、地方的独自性を重視するか、などによる相違が出る程度である。

通常のページ数(建てページ)は、ブランケット判4ページの倍数と、ペラ2ページが加わる枠内で決められ、おおむね朝刊が28~42ページ、夕刊が8~16ページの範囲に収まる。建てページの増減は、記事量よりも広告掲載量の変動によることが多い。土曜日または日曜日の朝刊には、上記の本版部分とは別に、4~8ページ程度の別刷りの土曜版あるいは日曜版を付す新聞が多い。本版記事の割付け(面割り)は、伝統的には1面トップに硬派記事を重要と思える順に配列し、それ以降のページもおおむね硬派記事で埋め、事件・犯罪などの社会部ネタは、最終面前の見開き2ページ(左が第1社会面、右が第2社会面)に収容し、あとの記事は中のページに、外信面、学芸面、スポーツ面など、それぞれ領域特性を明確化した紙面として収容する。だが、21世紀も2010年代に入ると、朝刊1面に犯罪の大事件突発ニュースや、スポーツの花形選手の活躍といったニュースが登場するようになり、その反対に、夕刊1面トップにニュースでなく、探訪もの・人物ものなどの読み物が載るようなことも生じている。こうした面建ては、朝刊・夕刊それぞれについて1日1回の作業ですむものでなく、時間差による版替えに応じ、新着ニュースを入れ替え、さらに異なる頒布地域に応じた地方版の付け替えもあり、全国紙では毎日、延べ100回以上も版替えするのが普通である。加えてセット紙頒布地域では、朝刊と前日夕刊掲載のニュースが重複しないよう切り替えることにも、神経が使われている。

[桂 敬一 2017年6月20日]

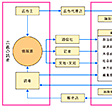

取材・編集過程

新聞社の機構と新聞製作の流れを一つのモデルとして図示するとのようになる。電子編集による紙面製作化が進み、さらにインターネットの普及に伴い、パソコン、スマートフォン(スマホ)、タブレットなどに新聞のデジタル版が送れるようになると、製作体制が大きく変わってきた(2010年代以降)。従来は、編集局が取材・記事編集・紙面化にあたっていたが、ワンソースの報道素材が紙面にもデジタル・サービスにも使用(ワンソース・マルチユース)でき、さらに後者における素材は、系列放送局や提携ウェブサイトにも提供されることとなり、それら全体を見渡して作業管理を行う編成局体制がとられるようになった。これが一番大きな変化である。朝日新聞は報道局・編成局の2局体制をとり、毎日新聞は編集編成局の1局体制であるが、大筋においてねらうところは同じである。

紙面編集体制はほぼ伝統的なスタイルのままである。編集会議が局次長(局デスク)主宰のもと、政治部・社会部など出稿各部の部長によって開かれ、その日の方針を決める。整理部がこれに従って、各紙面をレイアウトし、見出し付けをする。できあがった紙面は、各版所定の降版時間ごとに印刷部に送られる。これに対してデジタル版では、時間や地域ごとに異なる段階的な版の締切りがなく、工場の作業スケジュールに拘束されない。出稿各部からの記事が着き次第、事実関係、用字用語などのチェックがすめば、技術的にはそれをいつでも出力できる。2000年代初めごろは、重要記事は本紙での第1報のあとにデジタル版に出す、とするルールを守る時期があったが、デジタル版の有料化を推進する時代ともなると、ニュースはデジタル版に真っ先に出し、詳報情報もデジタル版のほうに載せたり、写真も動画で見せたりするなど、デジタルの特性を生かすくふうが凝らされるようになってきた。

見逃せないのが記者取材の変化である。記者がSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を使いこなし、ツイッター、ブログなどで直接、読者と情報交換するようになると、それが取材機会ともなり、読者の提供情報から記事作成のための報道取材が始まることも生じ始めている。

[桂 敬一 2017年6月20日]

記者クラブ問題

太平洋戦争下、官庁取材は、情報局の新聞統合によって存置が認められた社の記者だけに許されることとなり、それ以前から存在した、比較的ルーズだった官庁内の記者クラブは事実上、厳しい記者登録制をもつシステムに変貌(へんぼう)した。敗戦後、復刊紙・新興紙が登場したが、多くの官庁記者クラブは、日本新聞協会の会員社(放送も含む)記者だけに入会を認めるとする規則をもち、それは政党本部・地方公共団体・大企業などの記者クラブにも適用された。庁内の記者室(クラブ室)には各社別ブースや応接室などが設けられ、コピー機・電話・インターネットなどの便宜供与もある。だが、このようなクラブに安住した取材が、しだいに厳しい批判にさらされるようになる。一つは、閉鎖的な情報源との癒着が結果的に新聞報道に画一性を与え、ときに特定紙がスクープを出しても、情報操作の疑惑が付きまとうなど、いろいろな弊害が避けられなかったからである。

しかし、やがて出版社系の週刊誌が多数出現して報道競争に加わり、またフリーのジャーナリストが増えてくると、公共機関の記者室を特定メディアだけが独占するのは不公正だ、自分たちにも開放せよ、とする声があがるようになった。1996年、鎌倉市は市役所内の記者室を閉鎖して、「広報メディアセンター」を新設し、これを市に取材登録するすべての記者に開放した。2001年には長野県知事(当時)田中康夫も「脱・記者クラブ宣言」を発し、同様の措置をとった。2009年9月、民主党は政権をとると、記者クラブ・オープン化の方針を打ち出し、まず外務省が政府発行の記者登録証を所持する外人記者の会見出席を認め、さらに適用範囲を雑誌・インターネットの記者、フリーランスにも広げていき、各省庁もこれに倣っていった。2011年の東北地方太平洋沖地震の影響により、福島第一原子力発電所が大事故を起こすと、東京電力の記者会見場には所属を異にする多数の取材者が集まり、とくにネット取材者の発信力とその伝達力の大きさが注目された。記者クラブに安住する取材・報道だけでは、ジャーナリストに課された役割が果たしきれない時代が到来したのである。

[桂 敬一 2017年6月20日]

新聞の自由と独立

民主主義のもとでは、プレスの主要な責務は国家権力の監視にあるといわれる。だが、その責務を果たすためには、権力の規制・介入を許すような隙(すき)をつくってはならず、とくに報道倫理の確保は自主的に達成する必要がある。そのため日本では第二次世界大戦後、日本新聞協会が「新聞倫理綱領」を定め、その遵守を誓約するものが会員社となった。さらに1958年(昭和33)、新聞協会が呼びかけ、放送・出版・広告界の団体も参加して、マスコミ倫理懇談会全国協議会が設立された。同会は自律によって倫理水準の維持・向上を図り、メディア全体の独立を堅固なものとするために活動を続けている。しかし、たとえば猟奇性の強い犯罪事件が起きた場合などには、欧米の高級紙ではみられないことだが、日本では大新聞でも警察取材に熱中し、全メディア入り乱れて犯人を標的にした報道競争を繰り広げるのが通例となっており、被疑者の実名を暴き、私生活の細部まで世間にさらすなど、プライバシー侵害・名誉毀損(きそん)を引き起こすことも生じるようになった。その後、浅野健一(1948― 。ジャーナリスト)の『犯罪報道の犯罪』(1984)での指摘などに自省を促され、報道界は新たな問題克服へと向かうことになった。

そうしたなか、政府は1990年代、各国の情報公開制度の進展にあわせ、日本でのその実現を検討し、1999年(平成11)に情報公開法を成立させたが、同時に行政の情報規制権限の強化も進め、通信傍受法(1999年成立)、個人情報保護法(2003年成立)、人権擁護法案(2002年検討開始。審議未了廃案)など、メディア規制の危険をはらむ制度づくりに励んできた。さらに2003年、アメリカがイラク戦争を開始すると、政府が有事法を制定、戦闘地域に自衛隊が派遣されると、戦争をめぐる取材・報道の自由も現実的に大きな制約を受けることになった。

2012年、第二次安倍晋三(あべしんぞう)内閣が成立すると、2015年までに、武力行使を可能とする集団的自衛権解釈、日米防衛協力指針(ガイドライン)改定、特定秘密保護法、安全保障関連法制などが実現して、世界中での他国軍支援を可能とする法制化が進んだ。安倍政権は2016年、南スーダン国連軍PKO(国連平和維持活動)部隊に派遣した自衛隊の行動範囲を拡大、2017年に入ると、ミサイル実験を繰り返す北朝鮮に対する制裁でアメリカと同一歩調をとる一方、国内では共謀罪法の制定を推進、さらに憲法9条に自衛隊を明記する改憲案を具体的に提唱、歴然たる戦後レジーム(体制)解消への歩みを強めた。

このような動きに対して、読売新聞と産経新聞は明確な支援を送り、朝日新聞と毎日新聞は批判を加え、地方新聞もやや批判派が多いものの足並みがそろっていない。良くも悪くも戦後レジームは、メディアの独立と自由を保障するものとして成り立ってきた。その確保は、1985年(昭和60)の政府による国家秘密法案提起に対して、新聞・放送・出版界がこぞって反対の声をあげ、廃案に追い込んだのが好例だが、メディア自身の努力によって勝ち取るべきものであろう。日本の「新聞の自由と独立」は新たな転換点にたたされることとなった。

[桂 敬一 2017年6月20日]

製作

1950年代までの新聞製作は、グーテンベルク以来の活版技術を、そのまま体現するものであった。文選工が金属活字を拾い、これを植字工がページに組み、それから取った紙型(紙製の鋳型)に印刷工が熱した鉛を流し込んで鉛版=凸版印刷版を作成し、輪転機に取り付けて印刷するという、手間暇のかかる作業の集積であった。だが、それが1960年代には急変する。まず、手書き原稿を漢字テレタイプで印字するようになる。すると同時に符号化テープができ、これをモノタイプにかけると、自動的に記事組み版ができる。さらにこのテープを自動写真植字機にかければ、金属活字を介さず、すぐ印画紙・フィルムに記事組みがつくれることになった。これを1ページ大に貼りあわせれば、あとは写真的方法で、オフセット印刷版(突起部にインキを付ける凸版印刷版とは異なり、平らな版面の上に、油性インキを吸着する撥水(はっすい)性部分と、インキをはじく親水性部分とができる印刷版=平版印刷版)がつくれる。これによって1980年代初頭には新聞製作は、ホットタイプ=熱を用いた金属活字・印刷版方式が駆逐され、コールドタイプの上に成り立つものとなった。

朝日新聞は1980年、個別・分散的な作業だった記者の出稿、その記事組みとページ組みをやめ、記事のすべてを大型コンピュータに集中的に入力し、そこで自動的に組み上げたものをそのまま、全ページ出力する電算編集システムNELSON(ネルソン)を完成した。この技術がオフセット製版に直結され、コールドタイプの記事組み・ページ組みをも不要化した。さらに1995年にWindows 95が出現し、パソコンの高性能化・小型化が進むと、記者がどこにいても自分のパソコンで記事を書き、インターネットで編集部に送稿、編集者がこれをディスプレー画面に呼び出し、そこでページ組みしたものを直接、印刷版製作部に送信することになり、グーテンベルク的世界の光景は、ほぼ完全に失われた。

このような電子編集によるページ画像は、どこにでも自在にデジタル送信できるため、巨大な印刷工場を地価の高い都市中心部のビル内に、編集局とわざわざ同居させておく必要がなくなり、工場は発送に便利な都市周辺部や、一定部数が確保できる地方都市に分散配置され、その多くは別会社とされた。また、地方新聞社と提携し、その工場に印刷を委託する動きも進んだ。

こうしたデジタル化の進展は、当然の帰結として、読者向けネット配信による電子版の創設につながっていった。1995年には朝日新聞が「アサヒ・コム」(asahi.com)、1997年には日本経済新聞が「日経テレコン21」の無料配信サービスを開始し、両者はまもなく有料化も始めた。その後、地方紙も含め、他紙もこれを追ってデジタル版発行を開始し、やがてそれは動画映像まで併載できるものとなり、今日に至っている。パソコンとインターネットが読者の間でも普及し、加えてNTTドコモが1999年に「iモード」(インターネット交信方式)搭載の携帯電話を発表すると、すでに若者の間で高度な普及を遂げていた音声電話用の携帯電話機が、あっという間に「iモード」機に切り替えられ、パソコンのかわりとしても使われ、さらにソフトバンクが2008年、映像交信も可能な第三世代の携帯電話、「iPhone 3G」を発売した。その後、他社からも相次いで多機能化したスマホ、タブレットが提供されることになると、それらのユーザーはこれを、電話・インターネットでの利用のほか、カメラ、ゲーム機、テレビ録画・再生機、漫画・雑誌・本の閲読装置などとしても多用したため、新聞も当然、それらへの対応を迫られることになった。

日本新聞協会の調査(対象87社)によれば、デジタル・サービスを実施する新聞社は2015年の時点で、自紙読者のみ対象・12社、自社読者以外対象・24社、対象は自紙読者か否かを問わない・6社となっており、重複を除く累計で42社となる。すでに日本中の有力紙が多様なデジタル・サービスを実施している。利用ウェブの種類は、パソコン対応が全87社に及び、「iモード」対応が59社、スマホがこれを追い越して69社に達した。おもなサービスの内容は、動画55社、メール50社、紙面イメージ47社、SNS39社、電子書籍10社という状況である。すでに新聞製作の体制は、紙の新聞印刷・頒布の領域を大きく超えつつある。このデジタルの世界には、出版、放送、映画、音楽などのコンテンツ事業者のほか、アマゾン、グーグルなどの巨大なアグリゲーター、プラットフォーム事業者(NTT、J:COM(ジェイコム)などの通信事業者)もなだれ込んできている。そこにおいて新聞が新たな発展を遂げるには、編集の変化が大きな意味をもつが、技術の分野にも、まったく新しい多くの問題が提起されつつあるというべきであろう。

[桂 敬一 2017年6月20日]

用紙

日本の製紙業界は、第二次世界大戦前の良質な針葉樹原料の大供給地、樺太(からふと)を敗戦とともに失ったため、戦後は広葉樹材をパルプ原料とする技術改良を重ね、新聞用紙の大部分を供給してきた。だが、それでは1平方メートル当り52グラムという重い紙しかできず、また、印刷品質の向上も期待できず、しだいに北アメリカ産の針葉樹材(おもに製材過程で出るチップ)の輸入に頼る傾向を強めてきた。そこに1974年、オイル・ショックが襲い、まず大量の重油を使う製紙業に打撃を及ぼし、さらにオイル・ショック不況で北アメリカの建築ラッシュが頓挫(とんざ)した。そのため木材の減産が長引き、製材チップの値上がりが続いて、日本のユーザーは深刻な紙不足と紙価の高騰とにみまわれた。新聞界も例外ではなかった。だが、危機が過ぎ、1980年代の好況再来とともに、部数競争・増ページ競争が再燃した。印刷品質がよくなるオフセット印刷にも向き、配達員一人がたくさんの部数を持てる軽量紙が好まれ、2000年代には約40グラムの用紙の使用が普及した。だが、海外に依存する原料調達の脆弱(ぜいじゃく)な構造は基本的に変わっていない。

新聞界の総発行部数は1997年がピークで、その後、減少していくが、増ページが続いたため、用紙消費量は増加傾向をたどり、そのピークは2006年で、約376万トンまで伸びた。しかし、その後は減少傾向に転じ、2015年には約303万トン、ピーク時のおよそ80%にまで減少した。この傾向は、今後も販売部数の減少、掲載広告量の減少、すなわちページ数の減少が続く限り、続く。だが、国内で生産する新聞用紙のパルプ原料となる原木の約5割を北アメリカほかの海外からの調達に仰ぐ事情に変わりはない。その価格動向という点では、中国、インド、ブラジルなど、新興国における新聞用紙需要の急激な伸びにも警戒が必要である。

[桂 敬一 2017年6月20日]

販売

新聞販売の仕組みは、販売店が新聞を読者に、本社指定の価格通りに売ることを柱として成り立っている。独占禁止法(独禁法)は、製造元や卸元が仕入れ者の再販売価格(小売価格)を縛って指定することを、原則として禁じているが、新聞・書籍・雑誌には特例として再販売価格維持制度(再販制度)を適用し、小売り段階における全国一律の価格維持を認めているからである。一方で、公正取引委員会管掌の新聞特殊指定(新聞業における特定の不公正な取引方法)は、発行本社および販売店による地域・相手別の差別定価設定の禁止(学校教育教材用の頒布、長期読者・大量一括購読者向けなど、合理的な理由がある場合は例外とする)、発行本社による販売店への押し紙(注文以上の部数を押し込み、販売を強制すること)の禁止を定めている。これらの制度こそ、日本固有の販売制度、ひいては戸別配達制度を支えてきたといえるだろう。

しかし、高度経済成長が始まった1960年から2015年までの間の発行部数と世帯数との消長を分析してみると、1990年代冒頭までは、戸別配達制度に支えられ、世帯購読部数が増えてきたが、発行部数は1997年を頂点とし、その後は下降傾向を続け、とくに2005年以降は年々落ち幅が大きくなり、2010年以後はさらにそれに拍車がかかっている()。それは世帯購読の減少が主因であることが明らかである。世帯購読減少の原因としては、第一に戦後ベビーブーム世代(1950年前後生まれ)が退職時期にかかり、かわって世帯増はそのジュニア世代によって担われるものとなったが、その世帯構成者は、親世代ほどには新聞の宅配を求めなくなっていることを指摘しなければならない。この傾向は、後代世帯の少子化がますます進むので、今後も強まり、さらには世帯数も減少に転じると、いっそう助長されるだろう。第二の原因はデジタル化である。近年、若い者ほど多くの生活時間やメディア購入費を、スマホ、タブレットなどに振り向けており、この傾向も今後さらに増大するので、紙の新聞・出版が被る影響は、ますます大きくなるはずである。

こうした情勢のもとで、1990年代末期まで問題となっていた景品提供、専売店への強引な押し紙など、コストをかけた販売競争はしだいに影を潜め、むしろ法定再販制度に守られ、無駄な競争を回避していくという動きが生まれ始めている。その結果、どの新聞社も専売制(特定の販売地域に自紙のみを売らせる専売店を置く体制)によって競争していたのが、2010年代も後半にかかると、シェア1、2位の社はまだ専売店にこだわるが、3位以下ともなると、他紙と協力し、共配あるいは合売体制に移行するところが多くなりつつある。店の持ち部数を多くし、折り込み広告収入も増やし、生き残っていくわけである。

あとはいかにデジタル・メディアをマネタイズ(収益化)するかである。県紙クラスの地方紙まで含め、すでに自社デジタル版をもたないところはないという時代に入った。そのサービス内容も多岐にわたるようになり、本社デジタル部門がインターネットを介して直接、受信者=読者とつながり、そこで販売行為も完結しているようにみえる。だが、それだけでいいのだろうか。実際、自社デジタル版の加入勧誘も今は新聞紙面で行うのみである。しかし、新聞社はせっかく各地域に足回りの利く組織、読者の名前や所在も知る販売店をもっているのだから、新聞販売店が端末のシステム設定、利用メニューの選択について対面サービスを行い、ときにはクレーム処理にもあたり、ネット広告での購入品の受け渡しもするなどの、新しい付加価値を伴ったデジタル版販売、新しい新聞販売の事業領域も今後は考えられる。

[桂 敬一 2017年6月20日]

広告

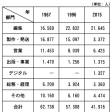

1974年までは日本の広告費総額の3割以上を占め、テレビ広告費をも上回り、トップの座にあったのが新聞広告だった。だが2015年に至るや、シェアは1割を切っており、後発のインターネット広告の半分以下、テレビの3分の1以下というのが新聞広告の実像である()。

日本の広告費の総額の伸びは、かならずしも順調とはいえないが、販促活動に直結するプロモーションやインターネット、ケーブルネット(衛星関連)などの伸びに救われて、1974年に比べれば、5倍を超える規模に膨らんでいる。その背景には、媒体空間に「貸座敷」をしつらえ、ディスプレーの機能だけを広告主に賃貸しするだけの広告媒体が地盤沈下し、かわって市場ごとの消費者のプロファイリングができ、それぞれの消費者にメリットのある、異なる販売情報を的確に送り分け、便利さや経済的有利さによって購買誘引することができる媒体が大きく伸び出している状況が、浮かび上がっている。

このような歴史的変化のなかで、新聞広告はどのように変わるべきか、自己変革を迫られている。おそらく、大型の紙のディスプレー・アド(広告)としての有利さは今後も維持し続けるべきだろう。だが、それをデジタル空間でただ披露するだけではなんの芸もない。新たに必要となるのは、自紙読者の消費者としての特性を広告主にアピールし、彼らが求めるものの販売・送達を手助けすることであろう。それは新聞社インターネット事業の重要な一部となるはずであり、また、販売部門との協力も必要とされるだろう。

[桂 敬一 2017年6月20日]

経営

新聞産業の盛衰は、まず雇用人員数の推移から推し量ることができる。高度成長が軌道に乗り、上昇気運がみなぎる1967年、それは6万人を凌駕(りょうが)する水準にまで達していた。だが、バブル崩壊後の1996年、その水準を大きく割るまでに減り、さらに21世紀に入ると、年ごとに減少が続き、2010年代になると、年を追ってその幅が拡大し、2015年に至ると4万人台をからくも維持する程度に人員規模は縮小した()。

雇用数を部門別にみると、かつてトップの座にあった「製作・発送」が、21世紀のデジタル化でその地位を「編集」に奪われ、販売・広告や総務・経理などもコンピュータ化で人員合理化にみまわれ、人海戦術的な非正規の雇用、社外配置からなる「その他」の人員も激減した。対照的に「出版・事業」がほぼ現状維持を続け、まったく新たに「デジタル」の要員が増加しつつある事情がうかがい知れる。このような状況は、一つには新聞の発行部数の減少、広告収入の縮小など、業績の後退を反映するものであるが、むしろこの産業における組織・人員配置の戦略的重点が大きく変わったことを映し出すものであろう。

もちろんこうした構造的変化は、業績の変転にも影を落とす。高度成長とともに広告出稿が急伸し、脇役格だった広告収入は、早くも1963年に総収入の50.4%を占める。その後、総広告費の取り分ではテレビに負けるが、販売収入を上回る地位は、ほぼ80年代バブル期を通じて保つ。だが、バブル崩壊とともに広告収入は主役の座をふたたび販売収入に譲り、さらに2005年以降になると、新聞は総広告費の大きな部分をインターネットに奪われ、いっそう大きく後退した。2015年の新聞協会データによれば、新聞社収入の構成比は、販売58.5、広告22.2、その他の事業収入19.3と、広告の零落ぶりが目だつ。

以上のような歴史的な情勢変化は、新聞経営にどのような課題を提起することとなってくるのだろうか。紙の新聞にしがみつき、販売・広告収入を増やそうと思っても、もう業績改善が望みえないのは明白である。それではむしろ損失を拡大する。デジタルの世界に「新聞」を生み出し、そこに有料会員を増やし、広告収入獲得の場もつくりださなければならない。すでに各社がその方向に歩み始めてはいる。だが、それはまだ副業としてしかとらえられていないのが実情である。そこでは「デジタルなら全文読めます、写真が動画で出ます」といったデジタル版へ誘導するような表示を掲げ、まだ主収入の柱である本紙の足を、かえって引っ張る売り方とか、スマホ利用者が飛びつく興味本位の情報や動画など、売れるコンテンツの提供に走るなどの例が目につくばかりである。

だが、それでは情報の切り売り、娯楽や気晴らし提供の小商いでは成功しても、そのことによってかえって、新聞紙時代に築いてきた言論報道機関の個性、ジャーナリズムとしての固有の声望、アイデンティティを自己解体していくことになりかねない。

受け手の変化にも注意が肝要である。スマホ・タブレット常用者の彼らは、その情報空間のなかで同じ趣味の仲間、小集団の成員の間における話題やコミュニケーションのやりとりに耽溺(たんでき)し、広い世の中にいる他者の存在、そこにおける出来事にはあまり関心を示さない傾向を強めている。いきおいそこでは求められる情報は断片化されたもの、フラグメントばかりが多くなり、未知の世界を想像したり、さまざまな事物の混淆(こんこう)する状況を受容したりする、本来もっているはずの彼らの認知能力が著しく衰えつつある。そこに迎合するばかりでは、一時的にデジタル商売に成功しても、新聞はジャーナリズムの力を失うことになるであろう。

新聞社のデジタル・メディアはいかにあるべきなのだろうか。これこそ成熟期に向かう21世紀における新聞経営の戦略的な課題である。新聞社が育ててきた編集の主体性を確保しつつ、自己完結した新聞づくりに閉じこもるのでなく、地域に、固有の国際的領域に、各方面の専門領域に、情報の送り手となりうるパートナー=協力者をつくり、さらに対話の相手となってくれるオーディエンス=受け手をも多数育て、それら全体がつながる大きなコミュニケーションの輪を活用し、公衆としての受け手の信頼に応(こた)えていくところに、新聞社が今後、デジタルを生かしていく道があるのではないだろうか。

[桂 敬一 2017年6月20日]

世界の新聞

概観

第二次世界大戦で日独枢軸国に対し、連合国としてともに闘ってきた二つの覇権国家、アメリカとソ連は戦後、自由主義陣営対社会主義陣営の対決をリードし、いわゆる冷戦体制を維持してきた。このような地政学的状況のなかで、北米、西欧、日本、韓国、オセアニアでは、資本主義的な新聞社・放送局がメディアの独立と表現の自由を享受し発展してきたが、ソ連、東欧、共産主義の中国、北朝鮮などでは、メディアは事実上、厳格な国家管理下に置かれてきた。これらに対して、インド、インドネシア、ユーゴスラビア、キューバなどはどちらの陣営にも属さず「第三世界」を形成し、冷戦体制に盲従はしないメディア政策をとってきた。やがて中ソ対立が生じると、中国もこの路線に接近した。大きな変化が生じたのは、1989年にベルリンの壁が崩れ、翌1990年には東西ドイツが統一、1991年にソ連共産党が解散、ソ連邦が消滅する一方、西側ではEU(ヨーロッパ連合)が創設されたことである。この結果、冷戦体制はほぼ消失した。

これに伴い、資本主義国では1990年代を通じて、規制緩和、国境を越えた通商・金融取引の拡大が進み、かつての社会主義国も、民間企業の活動を奨励して、国際社会への経済進出に努め、新自由主義的なグローバリズムが世界中を覆い尽くすようになっていった。この流れとともに情報技術が飛躍的な進歩を遂げ、インターネットが地球規模でのグローバリズムの拡大と深化を促していったことも、特筆される。これにより、資本主義・社会主義どちらの影響も受けずにきた独裁型の後進国も、そうした状況に巻き込まれ、安閑とはしていられなくなった。この間、衛星通信、インターネットが普及、発展していくが、どの国でもまだ新聞はメディアとしての発展を続け、わずかずつではあれ、部数も伸ばしてきた。ところが、21世紀に足を踏み入れるや、インターネットが社会情報のあらゆる分野でメディアとしての地位を高め始めたのに対して、新聞は停滞に直面した。2008年、アメリカが投資銀行、リーマン・ブラザースの破綻(はたん)によって深刻な不況に突入し、これが世界恐慌を引き起こすと、どの国の新聞もその波を被り、顕著に発行部数を減少させることとなった。

すでにそうした趨勢(すうせい)が明白となった2010年を起点とする4年後の2014年、世界の新聞がどのような状況に至ったかを概観したのがである。

そこに読み取れるのはまず、西欧、北米、極東、大洋州などの資本主義国、自由な新聞の先進国がそろって大きく部数を落としている事実である。対照的なのが冷戦時代に社会主義陣営に属し、その後に自由化・開放政策をとった国や、開発独裁型の国では、いまだに部数が伸びており、減少にみまわれていても、落ち幅は小さい。新興国であるBRICS(ブリックス)(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ共和国)がその典型である。しかし、インターネットの高度化に伴い、スマートフォン、タブレットなど携帯端末の普及が、前記の国の別を問わず、どこにおいても猛烈な勢いで進んでおり、紙の新聞・出版物の経験がないか、乏しい開発途上国の人々のほうが、むしろこれら新型メディアに席巻(せっけん)されやすく、もはや世界中すべての国がしだいに大きく新聞の紙数・部数を減らすことになるのは必至である。そのことは、新聞が担ってきたジャーナリズムの役割をいかに確保し、さらに発展させていくべきかという新たな問題を、世界中に突きつけている。

[桂 敬一 2017年6月20日]

アジア・オセアニアの新聞

21世紀が2010年代なかばともなると、よほど辺鄙(へんぴ)な山岳地帯・離島に孤立する先住民を除けば、どの国でも国民統合が進み、国語・普通教育も行き渡り、新聞・放送などのメディアが生活の場に、あたりまえに存在するものとなった。それに加え、どの国でも急速にインターネットの浸透が進みつつあるというのが今日の状況だろう。だが、そうなればなったで、国家権力がそれらすべてを国民統治の道具にしたいと考える点も、各国共通するところとなる。とくにアジアでは、社会主義維持を依然として強固に唱える中国、北朝鮮や、軍事政権あるいは単一政党による独裁が続く東南アジア諸国、トルコなどで、その傾向が強い。それらと比べれば、日本、韓国、台湾、香港は政治の自由度が高く、政府に対抗する市民の声もメディアに反映されやすい。

[桂 敬一 2017年6月20日]

アジア諸国の新聞

中国は、共産党中央委員会総書記の習近平(しゅうきんぺい/シージンピン)が2013年に国家主席・中央軍事委員会主席に就任し、さらに2016年に「党の核心」と称される存在となり、一方で政府が旗を振る経済の自由化・産業振興政策の強化は進んだのにもかかわらず、もう一方では当局に批判的な記者やメディアに対する統制が強められ、2015年には改革派ジャーナリスト、高瑜(こうゆ/ガオユー)(1944― )の懲役刑処分、地方紙『長江商報』の幹部停職処分などが生じることとなった。また、漢族の支配が強まるチベット自治区や新疆(しんきょう/シンチヤン)ウイグル自治区では、これに反発する現地住民の言論活動に対する厳しい制限が続けられている。地方紙は各地で多数発行されているが、いずれも地元頒布のもので、全国に行き渡るメディアは国営新華社通信と党機関紙『人民日報』に限られる。そのかたわら、ネット利用者は2015年6月段階で6億6800万人に達し、ニュースはそれで読まれ、新聞の部数は急速に減り始めた。中国版のツイッター「微博(ウェイボー)」、LINE(ライン)「微信(ウェイシン)」の普及も急速だが、2016年11月に中国全国人民代表大会常務委員会は「インターネット安全法」を採択しており(2017年6月施行)、それが新たな情報統制につながるおそれも生じている。

台湾では、馬英九(ばえいきゅう/マーインチウ)(第4・6代中国国民党主席、第12・13代中華民国総統)が中国との統一を志向する政策に傾くと、これに反対し台湾の民主主義維持を求める学生を中心とする市民運動「ひまわり運動」が2014年に起こった。その支持のもとで、2016年に民主進歩党(民進党)の蔡英文(さいえいぶん/ツァイインウェン)(1956― 、第12・13・15代主席)が選ばれ、第14代総統に就任した。2014年には香港でも「雨傘運動」(反政府デモ)が起きる。2017年の行政長官選挙をにらんで、本土の全国人民代表大会が干渉に動き出したため、学生・市民がこれに反発したのである。このような動きは、現地の民主主義擁護を求める市民の声を反映したメディアを活気づかせ、また、これら市民のネット利用も盛んになっている。反対に本土寄りの新聞は、台湾でも香港でも不調の度合いを深めている。こうした動きは、本土の学生や市民にも影響を及ぼす可能性がある。

人口が12億人を超え、まだ増え続けるインドには、23の公用語があり、新聞もさらに増え続ける模様である。最大紙はヒンディー語紙の『ダイニク・バスカル』Dainik Bhaskar(2014年。364万5000部)、次が英字紙『タイムズ・オブ・インディア』(2014年。336万8000部)。このほかマラヤラム語、テルグ語にも100万部を上回る新聞がある。同時期、インターネット利用者は約2億4000万人にも上り、さらに今後の利用者として10億人が見込まれており、近い将来におけるネットのいっそうの隆盛が予想できる。

一方、かつてインドと同じくイギリス植民地領であったパキスタンは、軍の統合情報部(ISI:Inter-Services Intelligence)のメディア統制が厳しく、さらに反政府武力組織「タリバン」による言論封殺の脅威も深刻で、新聞はインドのようには発展していない。反政府組織の影響という点では、アフガニスタンも同様の状況にある。これらと中国に隣接する点で共通するモンゴルは、1990年に人民革命党が一党独裁を放棄し、民主化が始まってからは多くの新聞が生まれてきた。モンゴル語(キリル文字使用)の新聞では民主党系の日刊紙『オドリーン・ソニン』Odriin Soninが最大で、1日当り発行部数は1万2000~2万部程度と推定される。

東南アジアにおいて、人口比で新聞の普及の高さが目だつのはシンガポールである。「建国の父」である初代首相リー・クアンユーが開明的な政策で近代化を推進してきたが、一党独裁体制は維持され、四つの公用語(中国語・英語・マレー語・タミル語)で発行される20紙の新聞を事実上、国営会社に属させてきた。リー・クアンユーは2015年3月に死去したが、後継者もその路線を踏襲している。

マレーシアはイスラム教を国教とし、各州の君主(スルタン)が元首となる君主国だが、旧宗主国との関係で、イギリス連邦に属している。しかし、1980年代に首相に就任したマハティールが、東アジアに根ざす近代国家の建設に力を入れ、新聞の育成にも努めた結果、シンガポールと同じ公用語構成の環境となり、マレー語紙である『ミングアン・マレーシア』Mingguan Malaysia(『ウツサン・マレーシア』Utusan Malaysiaの日曜版)が中国語紙と比肩する35万部台にまで育った。だが、政府批判を許す自由度はやはり低い。

長らくスペインの植民地支配下にあったフィリピンは、1898年にアメリカがアメリカ・スペイン戦争で勝つと、今度はその支配下に置かれた。そこでは独立運動が続き、共和国も建設されたが、独立が真に実現したのは、第二次世界大戦終了の1945年であった。日本軍撃退にフィリピンが協力したからである。その後は親米国となり、英語日刊紙は発展したが、現地語であるタガログ語の新聞は大衆紙『アバンテ』Abanteぐらいしかない。また、1986年に民衆によって国外追放された大統領マルコスや、2016年に大統領となったドゥテルテRodrigo Roa Duterte(1945― )の言動からも明らかなとおり、報道の自由への抑圧も厳しい。

第二次世界大戦後、オランダの支配を脱したインドネシアは、大小1万3000以上の島々からなる島嶼(とうしょ)国家である。そこに存在する新聞は日刊紙428(2014年。新聞審議会の統計数値)というが、実際には1000を超えるようである。1紙当りの部数は、有力紙『コンパス』Kompasでも60万部で、どの新聞も部数は少ない。1965年の九月三〇日事件で国軍が共産党を粛清、国軍指導者のスハルトがスカルノにかわって実権を握ると、圧政が敷かれてきたが、1998年に彼の政権が崩壊し民主化が進むと、報道も自由化された。だが、勇敢な記者と、反社会的な勢力や腐敗した役人などとの間の摩擦は、増加傾向にある。

13世紀には成立したとみられるタイ王国は、戦乱や植民地侵略に屈せず、奇跡的に独立を死守し、現在の立憲君主国へと発展してきた。だが、2014年にクーデターで実権を握った軍事政権が情報統制を強め、新聞の報道の自由が抑圧される状態が続いている。

ミャンマーは、19世紀にビルマとしてイギリス植民地にされたが、第二次世界大戦後に独立を獲得した。その後は軍政を維持し、一時は中国の支援を受けて、ビルマ連邦社会主義共和国を名のった。1989年に軍政側はミャンマー連邦に国名を変更し今日に至るが、独立運動の闘士であったアウンサン将軍の娘アウンサンスーチーが民主化運動に参加し、国軍の情報統制も弱まりつつある。

ベトナムは、第二次世界大戦後、植民者のフランスと独立戦争を戦い、さらにアメリカとも戦って勝利し、独立を勝ちとったが、社会主義国の例にもれず、報道の自由度は低い。

カンボジアでは近代化が遅れ、週6回以上発行の新聞は、まだわずかに13紙を数えるのみである(2014年。独立メディアのカンボジア・センターの統計数値)。

[桂 敬一 2017年6月20日]

オセアニアの新聞

オーストラリアは、英米をも席巻した「メディア王」ルパート・マードックの出身国である。マードックはこの地でニューズ・コーポレーション(ニューズ社)を率い、2015年オーストラリアの新聞市場で44.6%のシェアを達成した。2位は先輩格のフェアファックス・メディア社Fairfax Media Ltd.で33.0%を占めている。2強で8割近い市場占有はまさに寡占である。だが、両社とも依然、弱小地方紙の買収を競っており、寡占度はさらに高まる気配である。日刊全国紙としてはニューズ社の『オーストラリアン』The Australian(平日版約13万部、土曜版約19万5000部)がある。これと競争関係にあるのがフェアファックス社の日刊紙で、『シドニー・モーニング・ヘラルド』The Sydney Morning Herald、メルボルンで発行の『ジ・エイジ』The Age、金融経済紙『オーストラリアン・フィナンシャル・レビュー』The Australian Financial Reviewがある。これらも含め、主要都市で発行される新聞は10紙と少ない。しかし、それが新聞業界の売上高全体の過半数を占めている。ところが、その売上高はこの5年間、インターネット普及のあおりを受けた販売部数減・広告収入減により、年率8.5%で落ち込んできており、今や増収のためには、ネット購読有料化の成功が必須の要件となりつつある。一定数の記事は無料で読めるが、それを超えたら課金対象にするとか、注目度の高い記事は有料契約者のみ閲覧できる仕組み(フリーミアムfreemium)を導入するなどし、有料契約を誘い、徐々に有料購読者が増えつつある。これに対して、35ある地方紙やフリーペーパーを含む地域紙約470は、紙の新聞で健闘している。ネットに出ない細かな地域情報を満載し、広告媒体としての評価が高く、無料配布が可能なため、それが魅力となっているからである。

ニュージーランドには、日本でいうような全国紙はなく、主要都市の新聞がその役割を果たしている。首都ウェリントンのほか、オークランド、クライストチャーチ、ダニーデンの4都市に各1紙ずつ朝刊がある。このほか地方紙が23あり、うち日刊紙は17である。人口約445万人(2012)なので、そう大きな発行部数は望めない。最大紙は、ANM社(APN News and Media)所有のオークランドの『ニュージーランド・ヘラルド』The New Zealand Herald(2001年。20万9000部)である。だがここでも、オーストラリアでなじみのフェアファックス社が最多の新聞を所有している。2006年の時点でニュージーランド全日刊紙全部数の48.3%のシェアを占め、ウェリントンの朝刊『ドミニオン』The Dominion Postも同社が所有する。これに対してANM社のシェアは43.1%である。一方、マードック系のINL社(Independent Newspapers Limited)は、クライストチャーチの朝刊のほかは、日曜新聞2紙(どちらもオークランド)に力を入れている。ニュージーランドでも部数や売上の低落傾向、ネットの伸びの大きいことが報告されている。

[桂 敬一 2017年6月20日]

北米・中南米の新聞

アメリカの新聞の不振は、2000年の西海岸の有力紙『ロサンゼルス・タイムズ』の『シカゴ・トリビューン』への身売り、2007年のマードックのニューズ社による名門経済紙『ウォール・ストリート・ジャーナル』買収などとなって現れてきたが、2013年ともなると、『ワシントン・ポスト』がアマゾンの創業者ジェフ・ベゾスによって買収されるという、新聞がネットに屈服する形をとるところまできた。ネットの攻勢は強まり、ニュースサイトが生まれるようになると、リベラルなコラムニストであるアリアナ・ハフィントンArianna Huffington(1950― )が2005年にインターネット新聞『ハフィントン・ポスト』The Huffington Post(略称HUFFPOST、ハフポスト)を創設、報道・論評・各種読み物を網羅して提供し、成功した。さらに2011年には、これをアメリカ最大手のネット・サービス企業、AOLが高額で買収すると、ハフポストは諸外国にも版図を広げ、2014年までに海外版は12を数えるまでになった。日本版も2013年に朝日新聞との提携で登場した。新聞がこうしたネットの成功をわがものとする試みがしだいに本物となりつつあるのが、2010年代後半の新現象だろう。

2014年の全米の新聞行部数は4年前と比べ9%も低落し、その後も減少傾向が続き、それがとくに広告収入の大きな落ち込みを招き、かつて全収入の8割もあった広告収入が、今や販売収入と伯仲する程度になりつつあるのが実情である。だが、このような動向は、他方における販売収入の増大によっても、もたらされており、その増大要因が最近は販売単価の引上げと並んで、デジタル版有料化の定着と拡大である点がとくに注目される。2005年に部数50万部で購読料収入4200万ドルであった『ダラス・モーニング・ニュース』Dallas Morning Newsは、2014年には25万部で8200万ドルの購読料収入を得た。こうした流れのなか、新聞社がSNS企業と提携、協業したりするケースも多くなっている。2015年5月、SNS大手のフェイスブックは、アメリカの『ニューヨーク・タイムズ』、同じくアメリカのテレビネットワークNBC、イギリスの『ガーディアン』The Guardianなど、米欧の9メディアから記事提供を受け、フェイスブックに送り出すサービスの試みを始めたが、これはスマホ向けをねらっており、その成り行きが注目される。

しかし、ネットとの融合は、ネットの場で働くフリーのジャーナリストの活用を促し、自社のフルタイム記者への依存を弱め、後者の就業人数は着実に減少していく。アメリカ・ニュース編集者協会(ASNE:American Society of News Editors)によれば、2013年の就業人数3万6700人は前年の3.2%(1300人)減で、前年の落ち幅6.2%(2600人)よりは減少が少なくなったが、依然人員削減は続くということである。また、全国紙『USAトゥデイ』など全米に90紙を擁するガネットGannett Co., Inc.が、2015年にさらに新聞やネット・メディアの買収に手を出したほか、シカゴ、ロサンゼルス、ボルチモアに有力紙を抱えるトリビューン・パブリッシングTribune Publishing(2016年6月トランクtronc, Inc.に社名変更)も、サンディエゴの地方紙や週刊新聞8社を傘下に収めた。持株会社方式による大新聞社のさらなる巨大化、寡占化も進行する模様である。

このような状況を背景に、全米新聞協会(NAA:Newspaper Association of America)が、2016年9月にニュース・メディア連合(News Media Alliance)に名称変更した。前述のアメリカ・ニュース編集者協会も、2009年にアメリカ新聞編集者協会(ASNE:American Society of Newspaper Editors)が改名したものである。どちらの団体も、自分たちの使命を、新聞紙存続だけに置くものではないという考え方を示したのである。

これに比べ、カナダでは依然として新聞の需要度が高い。2011年も2014年もニュースを新聞で得るとする国民が80%台後半を占めていた。だが、ニュースに接する手段となると、新聞が停滞し始めているのに対して、パソコン、携帯電話、スマホ、タブレットが急激に伸びており、ここでも新聞社は「マルチメディア化」を明確に志向し始めている。2013年と比べて2014年は、日刊紙数が8紙減の104、部数が6.9%減なのに対して、電子版は7.7%の増加となっている。この趨勢は今後さらに強まるものと考えられる。

中米やカリブ海沿岸、南米北部のスペイン領だった各国は、1898年のアメリカ・スペイン戦争でスペインが敗北すると、順次独立していったが、政治・経済・文化面ではアメリカの影響を強く受けるようになり、メディアもそこに巻き込まれていった。とくにメキシコは、隣国アメリカの干渉をつねに受け、それに伴う政変も続いてきた。新聞では1917年創刊の『エクセルシオール』Excelsiorなど、独自の地位を築いたものもあるが、アメリカの通信社であるUPIが、国内約60社の新聞を傘下に置くメキシコ出版社と組み、大きな配信力を振るってきた現実が残る。これに対して、1959年にキューバは、アメリカの傀儡(かいらい)となっていたバチスタ政権を打倒し、独立を達成すると、国営通信社プレンサ・ラティーナを設立、国内の新聞にニュースを供給し、その自立を促してきた。また、非同盟のユーゴスラビアの通信社タンユグとも提携して国際的な発信力を備え、とくに中南米各国への情報伝搬は、そこにおけるメディアの自立を励ますものとなった。南米では、早く民主化を達成したチリを除き、各国とも独裁型の政府が続きがちだったが、さらにチリも1973年、アメリカの了解のもと、ピノチェト将軍がクーデターを起こし、アジェンデ大統領を殺害して、独裁国家となった。南米のこのような状況からの変革は、アメリカに石油を押さえられていたベネズエラで、労働運動家のチャベスが1999年に大統領に選ばれ、ついで2002年にブラジルでも労働者出身のルーラLuiz Inacio Lula da Silva(1945― )が大統領に就任し、ともにアメリカ離れを加速することにより、現実のものとなった。2011年にはメキシコ、キューバも含む33の国によるラテンアメリカ・カリブ諸国共同体(CELAC:Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)が出現し、地域協力体制を整え、各国のメディアが国情に沿って自主的な発展を遂げることになった。だが、2014年以降、不正を追及する記者に対する攻撃や弾圧が、メキシコでは組織犯罪者集団によって、ブラジルでは政府や政治家によって強まる傾向もあり、報道の自由の確保には大きな問題を残している。また、販売部数の落ち込みもしだいに深刻化し、どの国も新聞社が課金サイトの運営、電子版発行などに取り組み始めている。

[桂 敬一 2017年6月20日]

ヨーロッパの新聞

ロシア、ウクライナという旧ソ連に属した国を除くヨーロッパ各国は、にみるとおり、オーストリア、ベルギーを例外とするだけで、あとはすべて新聞発行部数の顕著な減少にみまわれているが、その大半は、歴史的な新聞先進国である。これに対し、ブラジル、中国、インド、インドネシア、マレーシア、トルコなどの新興国・開発途上国は、依然として部数の堅調な伸びを維持しており、今や新聞の世界は、衰退圏と発展圏とに二分された観を呈している。ロシア、ウクライナはどちらかといえば、新興国に含まれる部分であろう。だが、デジタルは多少の時間差を置いて、どちらの新聞の世界にも浸透していく。それを利用者の自由に任せれば浸透の速度も早く、広がりも大きい。反対に政府が利用上の統制を強めれば、遅く狭いものにとどまる。

ヨーロッパでこのような変化の要因をもろに受け、激しく変わってきているのがイギリスである。高級紙『タイムズ』は、経営難からカナダのトムソン卿に買収されたが、それもつかのま、1981年には世界のメディア王、マードックの手に落ちた。当時は、ロンドンのフリート・ストリート(新聞街)にたむろする多くの新聞社が経営難にあえいでいたが、新風を巻き起こしたのが、1986年の『インディペンデント』の創刊だった。『デーリー・テレグラフ』の記者が中心となり、手軽なタブロイド判でリベラルな高級紙を創案したのである。それは「インディ」の愛称で親しまれ、他紙をも刺激し、新聞界に活気をもたらした。だが、2016年3月、インディは紙の新聞を廃刊し、全面的にオンライン新聞に移行した。イギリスの新聞のすべてが紙の新聞の停止、オンラインへの全面移行に踏み切れるわけではない。依然として紙を主力とする新聞のほうが多い。だが2015年に至る数年間の各紙の部数減は大きい。そうした状況はヨーロッパ各国に共通する。

フランスでは高級紙『ル・モンド』が、2010年にイブ・サンローランの共同創設者らに買収され、記者持株制度で維持してきた自治経営方式が崩れた。これより先、2004年には保守系の『フィガロ』が軍需産業のダッソーに、2005年には左派系の『リベラシオン』が財閥のロスチャイルドに買収されており、1990年代までの新聞界の様相は一変した。一方で、2008年創立の『メディアパート』Mediapartが、着実にネットの世界で業績を伸ばしているのが注目される。『メディアパート』は読者の購読料だけで維持される独立のネット新聞である。遠慮のない政治批判、スクープで支持され、『ル・モンド』『フィガロ』に次ぐ読者数を獲得している。これに対抗するように、夕刊専門の『ル・モンド』が2015年5月、スマホ読者をターゲットに『ラ・マチナル・デュ・モンド』La Matinale du Monde(マチナルは朝刊の意味)をネット版で創刊したのが目をひく。もちろん、こうした動きの背後には新聞販売の深刻な低迷がある。それは、各紙が安易に売らんかな主義に走ると、国をあげてのイスラム・テロ排撃、移民社会への嫌悪などを増幅する危険も潜めている。

ドイツでは、新聞全社の2014年の広告収入は2013年に比べて3%以上減少したが、販売収入が微増に転じ、総売上をマイナス0.6%にまで圧縮することに貢献している(BDZV:ドイツ新聞社協会Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V.発表)。主因はネットの有料読者拡大にあるようである。2014年3月期の電子版発行部数は73万3000部に達し、課金制度導入社は107紙となり、その後も順調に増えている。有料記事閲覧に月平均15ユーロ以上支払う読者が2013年は25%だったが、2014年には33%を越すまでに増えた。これに対して新聞各社は、ネット利用者との対話を重んじ、それをコンテンツに反映することにも努め、そのためのアプリケーションの開発にも力を入れている。

イタリアでは2014年に、1924年創刊の歴史をもつ共産党機関紙『ウニタ』L'Unitàが発行中止に追い込まれた。各都市の商業各紙も部数減、広告収入減少に悩まされている。

中欧のオーストリアでは、政府発行の『ウィーナー・ツァイトゥンク』Wiener Zeitung(1703年創刊。部数未公表)は別とし、商業各紙はやはり部数減に悩まされている。広告収入のみに依存するフリーペーパーはわずかながら部数増を続けている。

ノルウェー、スウェーデンなど北欧の各紙は長年、人口比における新聞普及度の高さを誇ってきたが、にみるとおり、近年における部数減の落ち幅の大きさが目だつ。

ソ連時代、共産党機関紙『プラウダ』は1000万部という、世界最大の部数を誇ったこともあるが、現在はロシア共産党機関紙として存続するものの、部数は10万部をかろうじて超える程度(2013)の小新聞である。政府機関紙であった『イズベスチア』は2005年、政府系企業ガスプロムの手に移ったが、部数は『プラウダ』よりは多く、当時は24万0967部あった。さらに、ソ連邦共産主義青年同盟(コムソモール)機関紙の『コムソモリスカヤ・プラウダ』は、ソ連解体後、民間の独立紙として改革派の声を反映させ、1995年には154万部あった。その他数多くの商業紙・経済紙等が発行されてきたが、『プラウダ』『イズベスチア』は政府寄りの姿勢を露骨に示す。注目されるのは、ソ連解体直後の1993年、『ノーバヤ・ガゼータ』が独立系新聞として登場し、ロシア新政府の権力行使を監視して、的確な批判を行ってきたことである。当然、政府からの圧力がかかるが、それはプーチンが2000年に大統領に就任してからいっそう激しくなり、ついに2006年10月に、チェチェン問題を追ってきた女性記者のアンナ・ポリトコフスカヤAnna Politkovskaya(1958―2006)が暗殺される事件が起こった。犯人がだれかはいまだに不明である。だが、同紙の調査報道はいっそう鋭さを増し、世界新聞・ニュース発行者協会(WAN-IFRA。詳細後述)は2016年度の「自由のための金ペン賞」を同紙に贈った。政権は国営メディアに資金をつぎ込み、それが部数増を助けてきた気配が濃厚だが、それでも『イズベスチア』の発行部数は7万3000部(2015)にまで急減という状況である。新聞先進国とはまた違った形の新聞の衰退が、ここでも始まったようである。

ウクライナは、2014年のロシアによる強引なクリミア・セバストポリ編入に反発し、現在もロシアの強圧的な影響力の行使に抵抗している。しかし、メディアの歴史と構造は、ロシアと似た点が多い。また冷戦時代、ソ連陣営に組み込まれていたチェコ、ポーランド、ルーマニアにも、ほぼ同じようなことがいえる。

2016年、アメリカでオバマ大統領のあとを継ぐ次期大統領として、実業家のドナルド・トランプが選ばれた。選挙期間中、彼独特の移民差別、女性差別、社会保障軽視、国際協調主義反対、ナショナリズム回帰などを内容とする言動から、ほとんどの新聞は彼に反対する論陣を張った。だが、これをしり目に民衆は彼を選んだ。トランプ候補の武器はツイッター、フェイスブックなどのSNSであった。彼はこれを駆使し、スマホ、タブレットを多用する人々と直接結び付いていった。そこには、これまで声をあげてこなかったが、既得権者の体制を嫌悪し、これに反発する民衆がたくさんいた。その人々をそっくり取り込み、彼は勝利を収めた。権威ある新聞はどれも、そこに声を届けることができなかった。もしかしたら、トランプ支持者は、それらの新聞をも体制の一部と感じていたのかもしれない。似たようなことは、先にイギリスのEU離脱の過程でも生じていた。メディアの予想は離脱反対が多数ということであったが、国民投票の結果は「出ていこう」が多かったのである。そこには、なによりも自分の国が強くなり、よくなることが先だ、とする感情が強く流れている。ところが、そうした気分の高まりがそこまででは終わらず、ヨーロッパ全体でさらに大きくなっている点に、注目しなければならない。

その大きな特徴は、政治が事実よりも民衆の気分に迎合するポピュリズムの色合いを強め、政治家がメディアのニュースを「フェイク(うそ)」と攻撃、移民問題や国際摩擦などに関しては自国第一のナショナリズムをあおり、自分たちには報道のファクト(事実)にかわる「オルタナティブ・ファクトalternative facts(かわりの事実、もう一つの事実)」がある、などとメディアをネット上で批判し、民衆の喝采(かっさい)を博する動きがみられるところにうかがえる。そうした状況をみたEU離脱で揺れるイギリスの識者が、「ポスト・トゥルースpost truth(真実後、ポスト真実。客観的事実よりも、個人の感情や信念に訴えるものが影響力をもつ状況)」の時代の到来だと嘆いたが、そのような風潮はイタリア、オーストリア、オランダ、フランス、ドイツでも目だつものとなった。

このような事態の出現を、ツイッターやフェイスブックが、そしてスマホなどのモバイルが大いに促していることは、トランプ現象からも容易に想像できる。そこで問われるのがこれからの新聞の役割である。新聞はこうした流れのなか、ネット利用者の増加や、彼らから求められるサービスの拡大だけを目ざすだけではなく、国境を越え、本当の自由と平等、民主主義の深化と拡大を追求する、自らの任務の重要性をこそ自覚し、ネットの場にも新しいジャーナリズムのあり方を創造することが求められているのではないか。それはさまざまな困難な問題を伴うが、新聞先進国全体が直面しなければならない共通の問題となっている。

[桂 敬一 2017年6月20日]

中東・アフリカの新聞

イギリス保護領時代、エジプトのカイロは中東・北アフリカにおける最大の政治・文化都市で、カイロ大学にはアラブ諸国や非アラブのイスラム教国からも、たくさんの学生が集まってきていた。そうした雰囲気の時代においては、1875年に王政下で創刊されたエジプトの有力紙、『アル・アハラム』Al-Ahramは、国境を越え、広くイスラム圏の声や知を、この地に広く発信する媒体であった。だが第二次世界大戦後、青年将校らが決起して、王政を廃絶し、1956年にナセルが大統領に就任すると、イギリスとフランスの干渉を排する運動を進め、チトーのユーゴスラビア、ネルーのインド、スカルノのインドネシアなどが主導する非同盟に加わる過程のなかで、『アル・アハラム』は国営新聞とされることになった。このエジプトの変化はアラブ・イスラム圏全体の各地に、イギリスとフランスなどヨーロッパの植民国からの離脱、独立を促した。また、1948年にパレスチナに入植し、独立を宣したイスラエルが強大な国になっていくのに伴い、これと敵対するイスラム新興国はナショナリズムを強め、近代的な国づくりに励み、自国の新聞ももつようになっていった。だがそれらは、ほぼ独裁型政権の統制下に置かれるのが常であった。産油国では、イギリスとフランスの影響力が弱まるのに伴い、アメリカの影響が強まり、その庇護(ひご)のもとで経済的に大いに潤ったが、政情や政治のあり方は、他のアラブの国とそう変わることはなかった。

しかし1991年、イラクによるクウェート侵攻の排撃を理由に、国連軍の名目でアメリカ空軍がイラクの首都バグダッド爆撃を敢行したとき、アメリカCNNの記者であるピーター・アーネットPeter Arnett(1934―2025)が現地にとどまり、衛星回線を利用して生中継し、新しいテレビの威力を誇示して、新聞の顔色を失わせた。そして1996年、アラビア半島の産油国、カタールが24時間放送の衛星放送局、アル・ジャジーラを開局した。同国首長が実質的なオーナーである。新聞を一気に飛び越え、最先端技術による新メディアを実用化した。しかし、2010年にチュニジアでジャスミン革命が起き、その影響を受けた若者が翌2011年、各国で「アラブの春」とよばれる民主化運動に立ち上がり、エジプトではムバラクの独裁政権も終焉(しゅうえん)を迎え、リビア、イエメン、アルジェリア、モロッコ、サウジアラビアなどでも民主化の進展がみられたので、まだ多少の揺り戻しはあろうが、今後は報道の自由の拡大が期待できそうである。

興味深いのはイギリスの植民地であったアフリカのケニアにおける報道の自由である。2013年にウフル・ケニヤッタUhuru Muigai Kenyatta(1961― )が大統領となり、憲法に「報道の自由と独立」が明記され、新聞が伸びてきている。最大部数紙は英字紙の『デーリー・ネーション』Daily Nation(約20万部)であるが、『タイファ・レオ』Taifa Leoなど、スワヒリ語の新聞も発行されている。また、南アフリカ共和国の自由闊達(かったつ)な言論状況が目をひく。1991年のアパルトヘイト政策撤廃、1994年のマンデラ大統領就任による完全民主化後、先進国とほぼ同様の報道の自由を実現し、各紙が調査報道を競い合うような状況が現出している。英字紙が多いが、オランダ系白人向けのアフリカーンス語新聞も出ている。オンライン・メディアも急速に成長しつつある。

イスラム圏のなかでもシーア派国家で、言語もアラビア語でなくペルシア語を用いているイランは、2015年に米欧6か国との核協議で合意、長年の対立に終止符を打ち、国内メディアに対する統制も緩み、言論状況が活発化している。だが、これを喜ぶ改革派系紙と保守の強硬派系紙の対立が目だち、その行方が注目される。この地域でなにかと問題になるのが反イスラム、ユダヤ教の国であるイスラエルであるが、世界各地に住むユダヤ人が帰国して国民となった国なので、新聞の使用言語は、ヘブライ語だけでなく、アラビア語、英語、ロシア語、フランス語など多様である。1紙が多数の言語版を出すケースもある。『ハーレツ』Haaretzの著名度が高いが、27万5000部の『イェディオト・アハロノト』Yedioth Ahronothがトップである。IT大国のイスラエルは、SNSの利用では、この地域で断然、先頭を走っている。

[桂 敬一 2017年6月20日]

デジタル社会における新聞の課題

世界新聞協会(WAN:World Association of Newspapers)は、2009年7月に国際新聞技術研究協会(IFRA)と合併し、世界新聞・ニュース発行者協会(WAN-IFRA:World Association of Newspapers and News Publishers)となった。従来の名称に「and News Publishers」を付け加え、新聞に拠(よ)らないメディアの営みに従事する人々をも包含する意味をもたせている。また2015年6月に、ワシントンで恒例の世界新聞大会(第67回)開催の運びとなったが、同年より大会名が変更され「世界ニュース・メディア大会」とよばれることになった。ことほどさように新聞紙の影が薄くなり、かわってモバイルの存在が重視される状況になっている。そのうえで、デジタルをいかにマネタイズするかがこれからの新聞社の重点課題だと、世界中の新聞関係者がしきりに論ずるようになった。だが、トランプ現象の例にみるように、市民社会から疎外されたり、自らそれに背いたりする孤立した個人の、ポリュリズムに流されがちな言説空間を、収益第一で肥大させていくばかりだと、それが無責任な独裁者を生み、政治と社会を暴走させていく危険も大きくなる。新聞はいかにしてそこに、真にジャーナリズムの名に値する言説空間を、パートナーとしての市民の自発性にゆだねつつ、生み出していくかを追求していくべきであろう。

2007年、オーストラリアのジャーナリストであるジュリアン・アサンジJulian P. Assange(1971― )のウィキリークスWikiLeaksによって、秘匿されてきたアメリカ軍によるイラク戦争の蛮行などが暴かれ、世界は大きな衝撃を受けた。さらに2013年になると、アメリカ国家安全保障局(NSA)および中央情報局(CIA)の元局員エドワード・スノーデンEdward Joseph Snowden(1983― )がアメリカ国家安全保障局の文書を暴露し、アメリカ政府が自国民や同盟国をもスパイしていた事実を明らかにした。そして2016年には、「パナマ文書」が世界中の金融資本や大企業がオフショア(国内規制の届かない海外の金融取引拠点)をタックス・ヘイブン(租税回避地)として利用し、どのようにして自国に対する課税逃れ、利益隠しを行っているかを暴露した。この文書は、世界中のジャーナリストが自発的に組織した国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ。本部・ワシントン)が発表したものであるが、同連合には世界60か国以上のジャーナリストが加盟しており、日本からも朝日新聞、共同通信の記者が加わっている。インターネットの進歩は、実は記者たちのこのような職業活動の高度化、連携の強化や拡大にも生かされていることに注目する必要もあろう。

新聞、あるいは出版だけでなく、ラジオ、テレビのような電波メディアも、オンデマンド、非同期の個別提供方式でオーディエンスに届けられるものとなりつつあり、既存マス・メディアはすべてデジタルの世界における変容を強いられている。それらは、アマゾンやグーグル、あるいは多くのキュレーション・サイト(インターネット上の情報を収集しまとめたサイト)などとの提携や合体まで考えれば、経済的にはうまくいくかもしれない。だがその結果として、言論表現媒体としての個性や信頼性、すなわちジャーナリズムの本質を喪失することにつながるおそれもある。この問題は、自分の会社ならうまくやれるという、抜け駆け競争に任せていては解決できるものではない。すでにヨーロッパでは、付加価値税(Value Added Tax)の実施、税率アップの過程で、新聞・出版には軽減税率を適用して、企業が過剰に営利追求に走らなくてもすむような安定性を制度的に保障してきた。その背景には、業界の要請よりも、直接負担の軽減が実感できる国民の要請のほうが、より大きなものとして存在しているという状況がある。また、このような間接助成だけでなく、国にもよるが、職業教育助成、存立困難なメディアの救済補助など、さまざまな直接助成も制度化されている。インターネットのジャーナリズム・メディア化を追求する際、国ごとに特別なくふうは必要であろうが、まずは国際的に、言論報道機関として公共性をもつメディアの共通定義を確立し、その保全と発展を保障する制度の必要を訴えていくことが、緊急かつ重要な課題になっている。

[桂 敬一 2017年6月20日]

『千葉雄次郎編『新聞』(1955・有斐閣)』▽『F・S・シーバート、T・B・ピータスン、W・シュラム著、内川芳美訳『マス・コミの自由に関する四理論』(1959・東京創元新社)』▽『西田長寿著『明治時代の新聞と雑誌』増補版(1966・至文堂)』▽『内川芳美著『新聞史話――生態と興亡』(1967・社会思想社)』▽『城戸又一編『講座現代ジャーナリズム2 新聞』(1973・時事通信社)』▽『朝日新聞社編・刊『新聞広告一〇〇年』上下(1978)』▽『新井直之著『新聞戦後史――ジャーナリズムのつくりかえ』増補版(1979・双柿舎、勁草書房発売)』▽『津金澤聰廣他著『近代日本の新聞広告と経営』(1979・朝日新聞社)』▽『内川芳美・新井直之編『日本のジャーナリズム』(1983・有斐閣)』▽『新聞研究同人会編『新版 新聞ハンドブック』(1983・ダヴィッド社)』▽『江尻進他著『ヨーロッパの新聞』上下(1983、84・日本新聞協会)』▽『磯部佑一郎著『イギリス新聞史』(1984・ジャパン・タイムズ)』▽『磯部佑一郎著『アメリカ新聞史』(1984・ジャパン・タイムズ)』▽『日本新聞協会技術開発特別委員会ニューメディア関係専門研究グループ編『メディア多様化時代の新聞――新聞とニューメディアの接点』(1984・日本新聞協会)』▽『日本新聞協会工務委員会編『新聞製作とエレクトロニクス』(1984・日本新聞協会)』▽『林理介他著『アジア・太平洋の新聞』(1985・日本新聞協会)』▽『研究集団・コミュニケーション'90編『マスコミの明日を問う3 新聞』(1985・大月書店)』▽『橋本正邦著『アメリカの新聞』新訂(1988・日本新聞協会)』▽『日本新聞協会編・刊『取材と報道 新聞編集の基準』(1990)』▽『彭元順著『韓国のマス・メディア』(1991・電通)』▽『藤竹暁・山本明編『図説 日本のマス・コミュニケーション』第3版(1994・日本放送出版協会)』▽『桂敬一著『日本の情報化とジャーナリズム』(1995・日本評論社)』▽『桂敬一編『21世紀のマスコミ1 新聞』(1997・大月書店)』▽『桂敬一他編『21世紀のマスコミ5 マルチメディア時代とマスコミ』(1997・大月書店)』▽『エーリヒ・シュトラスナー著、大友展也訳『ドイツ新聞学事始――新聞ジャーナリズムの歴史と課題』(2002・三元社)』▽『春原昭彦著『日本新聞通史 1861年―2000年』4訂版(2003・新泉社)』▽『春原昭彦著『新聞経営の先人』(2004・日本新聞協会)』▽『天野勝文・橋場義之編著『新 現場からみた新聞学』(2008・学文社)』▽『浜田純一・田島泰彦・桂敬一編『新聞学』(2009・日本評論社)』▽『エミール・ドヴィファト著、吉田慎吾訳『ジャーナリズムの使命――エミール・ドヴィファト著『新聞学』』(2011・晃洋書房)』▽『日本新聞協会技術委員会編『新聞印刷ハンドブック』第3版(2015・日本新聞協会)』▽『日本新聞協会編・刊『日本新聞年鑑』各年版』▽『高木教典・桂敬一著『新聞業界』(教育社新書)』

改訂新版 世界大百科事典 「新聞」の意味・わかりやすい解説

新聞 (しんぶん)

定義

広い意味では,多数の人々に情報,意見などを伝達するマス・コミュニケーションmass communication(英語),プブリツィスティクPublizistik(ドイツ語)の全媒体をさす。英語のプレスやジャーナリズムに相当する概念である。狭い意味では,多数の読者のために刊行される,時事についての報道,解説,評論を主とした内容とする定期印刷物をいう。つまり新聞紙newspaperのことである。1909年5月公布の新聞紙法(1949年5月廃止)第1条は〈本法ニ於テ新聞紙ト称スルハ一定ノ題号ヲ用ヰ時期ヲ定メ又ハ六箇月以内ノ期間ニ於テ時期ヲ定メスシテ発行スル著作物及定時期以外ニ本著作物ト同一題号ヲ用ヰテ臨時発行スル著作物ヲ謂フ〉と定義している。日常的にはこの狭い意味で使われるが,ときにこの定義からはみ出ることもある。たとえば機関紙のように不定期であったり,少数の読者を対象としたりするものもある。なお,昭和初期までは新聞とはニュースのことであり,ニュースペーパーは新聞紙といった。

種類

内容別では,広くあらゆる分野にわたってニュース報道を主とする〈一般紙〉,スポーツ,レジャー,娯楽についての報道・読みものを中心とする〈スポーツ紙〉,経済,書評など特定の分野のニュースや解説などを専門的に扱う〈専門紙〉,特定の業界のニュースを報道する〈業界紙〉などがある。発行形態別では〈朝刊紙〉〈夕刊紙〉,朝・夕刊を一組として発行する〈ワンセット紙〉または〈セット紙〉,さらには日中から夕刻までニュースを追って次々に新しい版を発行する〈全日紙〉などがある。普及範囲別では,〈全国紙〉〈ブロック紙〉〈県紙〉(ブロック紙と県紙を合わせて〈地方紙〉という),〈地域紙〉〈タウン紙〉などがある。読者層別によって〈高級紙(クオリティ・ペーパー)〉と〈大衆紙〉とがあり,また読者対象を限定する婦人新聞,学生新聞,子ども新聞などは〈特殊紙〉と呼ばれる。そのほか政党,団体,労働組合などがその構成員を主要読者対象として発行し,必ずしも営利を目的としない〈機関紙〉がある。発行間隔別では,〈日刊紙〉〈隔日刊紙〉〈週刊紙〉〈旬刊紙〉〈月刊紙〉〈不定期刊紙〉などがある。なお最近では生活情報,地域情報だけを掲載し,広告収入に全面的に頼って地域に無料配布する〈フリー・ペーパー〉もある。

機能

新聞に限らないが,マス・メディアは一般にその活動から報道,論評,教育,娯楽,広告の五つの機能をもっている。新聞の場合でいえば,ニュースは報道,社説は論評,小説や囲碁・将棋は娯楽といえそうだが,読者にとってはスポーツニュースや犯罪報道などは報道機能よりも娯楽機能として作用している場合もあり,また囲碁・将棋の愛好者にとっては高段者の棋譜は教育機能として作用していることもある。またニュースの報道も,その取扱いかたによっては,読者をある態度へ方向づけようとする論評機能を果たしていることもある。したがって,記事内容を一律に機能別に分類できるとはかぎらない。

報道機能

社会環境が複雑になり,また社会構造も複雑になって,さまざまなできごとがそれぞれに関連をもつ現代では,環境の監視としての報道機能が,読者がまず新聞に求める第1のものであろう。しかし現在の商業紙では,あれもこれもの多面的な報道競争,しかも報道の速さを競うので,ともすればニュースが断片化しやすく,できごとの因果関係の意味づけが希薄になりやすい。また商業紙では,ニュースの価値が,そのできごとの人々の生活に対してもつ重要度よりも,好奇心に訴える度合によってランクづけされやすい。そのため,できごとを系統的継続的に追うことと,解説が重要性を増すことになる。とくに日本では第2次大戦後ラジオ,テレビの電波メディアの発達により,報道の速さの首位の座を奪われた結果,新聞では詳報や解説など,深く掘り下げた報道が重視されるようになってきている。

論評機能

第1に読者に社会的目標を提示し,その目標への行動を指示する方向づけと,第2に社会的合意をつくり出すために読者に多様な意見の交換の場を提供することが含まれる。欧米でも日本でも,初期の新聞はこの機能を重視したが,19世紀末から20世紀初頭にかけて新聞が大衆性を強め,同時に営利性を重視するにつれて,高級紙を除き新聞はほとんど政論新聞または意見新聞opinion paperから報道新聞へと変わった。大多数の読者の間に異なった意見が存在するとき,ある特定の意見を強く押し出すことは営業上得策ではないし,加えて日本では政府・軍部による言論への弾圧が強かったため,新聞経営者たちが〈不偏不党〉〈公正中立〉を記者たちに強く要求したことも,新聞の論評機能を弱めることにつながった。しかし,〈不偏不党〉〈公正中立〉に固執することはかえって争点の本質への言及を避けることになり,一貫性を失って既成事実に屈服する現実主義になりやすい。また大多数の読者を維持し続けようとすると,読者のなかの多数意見や感情などに迎合しやすくなる。

教育機能

新聞は公開性をもち,だれでもが読めること,すぐれた筆者を得られること,マス・メディアに付与される権威性をもつことなどから,本来すぐれた教育機能をもつ。これは学芸欄,婦人欄などに最も典型的に現れるが,そればかりでなくニュースの報道記事も読者に一定の世界観,社会観,価値観を形成する役割を果たしている。いわば紙面全体が教育機能をもっているわけである。しかし,記事が体系的でなく断片的であること,とりわけ営利性を重視する商業紙の場合には現状変革的でなく現状維持的な保守性を帯びることなどの問題がある。現在の日本では,教育機能は紙面でよりも,むしろ新聞社が主催する講演会,展覧会,カルチャー・センターなどの催しもののほうに移り,そしてそれはイベントづくりとして読者獲得のための商業戦略となっている。

娯楽機能

読みもの記事feature,クイズ,囲碁・将棋,連載漫画,連載小説などは読者獲得と,読者の固定化のために始められ,商業新聞の営利性のための重要な要素であった。たとえば夏目漱石の《三四郎》《こゝろ》などは当初新聞に発表されたものである。しかしこれらの娯楽機能は第2次大戦後,週刊誌やテレビが発達するにつれて新聞からそれらに奪われるにいたった。たとえば日本では新聞小説の閲読率は下がり,1960年代半ばから各紙とも小説の本数を半減させた。その結果,今日ではスポーツ面やスポーツ紙,一部の夕刊紙が娯楽機能を強めている。

広告機能

広告主にとって新聞は広告媒体として存在するが,ここでは読者にとっての機能を問題とする。読者にとっては,新聞の広告欄は生活情報,消費情報としての意味をもっているが,今日ではそれは広告欄だけに限らず,企業がパブリシティとして提供する経済面の新商品紹介記事,社会面での流行についての報道などにも広告機能がみられるようになっている。

新聞産業の特性

新聞は主としてニュースを伝達する。したがって商品としての新聞は,きわめて〈腐敗〉しやすく,その流通期間に絶対的制限が大きい。新聞には(日曜付録とか新年付録とかを除けば)仕掛品がなく,在庫もなく,輸出がほとんどないのも,このためである。さらに新聞は〈品質〉が一定していない。きょうスクープをした新聞も,あすは他紙に抜かれているかもしれない。このきわめて〈腐敗〉しやすい商品であること,〈品質〉が一定していないことは,新聞が資本主義的生産品となるためには,流通・販売手段が最も重要なポイントであることを示す。新聞は他の商品と違ってこのような一般的特性をもつが,日本の新聞は諸外国の新聞と比べると,さらにいくつかの特徴を有している。

日本の新聞の特徴

(1)日本の新聞は,一般紙の多くが朝・夕刊を一組として発行する〈ワンセット制〉を採用している。これは1885年《東京日日新聞》,岡山の《山陽新報》が始めたのが最初だが,時期尚早で永続せず,年内に朝刊のみに復した。しかし1906年《報知新聞》が日露戦争後,ニュース量が増えたことに伴いワンセット制とし,さらに15年《大阪朝日新聞》《大阪毎日新聞》が,第1次大戦の速報と大正天皇即位式典に伴うニュース量の増大に対処するために朝・夕刊発行に移行して以後,ワンセット制が各紙に採用されることとなった。しかし,朝・夕刊セットで配達されるのは,全国紙でいうと各新聞社の本社または支社の近くに限られており,夕刊が全国に普及しているわけではない。北海道,東北,信越,北陸,中国,四国,九州などには夕刊が配達されず,朝刊と夕刊をいっしょにした〈統合版〉が早朝配られる地区が多い。

(2)一般紙は発行部数の99%が宅配によっている。日本で新聞が誕生したころは書店に委託して新聞を販売していたが,1872年創刊の《東京日日新聞》が各家庭に配達する宅配制を実施し,他紙もこれをまねるようになって,しだいに新聞配達を業とする店が全国各地につくられるようになった。

(3)ところが1903年《報知新聞》は,自社の新聞だけの配達・販売を行わせる専売店を各地に設置した。この専売店は配達ばかりでなく,購読者をふやすセールスマンの機能をになうことであり,《報知》の部数はこれにより上昇した。他紙もそれぞれ専売店を設けることになり,1930年ころには日本独特の専売制が確立した。この専売制は,第2次大戦下の41年新聞統制の一環として政府によって共同販売制に移行させられたが,51年新聞用紙・価格の統制撤廃とともに専売制に復し,今日に至っている。

(4)日本の新聞の普及率は世界各国のなかで群を抜いており,トップクラスに位置している。これは日本人の識字率の高さなどにもよるが,宅配制,専売制の採用によるところがきわめて大きい。しかしこの販売機構は第2次大戦後,人手不足,きわめて低劣な労働条件,人件費の高騰などによって維持が困難となってきており,また読者獲得のための激しい競争に対して,読者の批判が高まっている。

(5)社会主義国を別とすれば,資本主義国ではイギリスなど一部の国を除いて全国紙が存在しないか,あってもアメリカのように1~2紙にすぎないが,日本では全国にわたって取材網を配置し,また全国を販売領域とする全国紙が複数存在する。《朝日新聞》《毎日新聞》《読売新聞》《産経新聞》《日本経済新聞》の五大全国紙は,日刊一般紙の総発行部数の約50%を占める。もっともこれら全国紙は,発行所が置かれている東京,大阪などの大都市周辺に集中しており,地方ではその地域のブロック紙や県紙が占有率の過半を占めているところが少なくない。

(6)外国では,ある特定の資本が国内外各地に名称の違う新聞社をいくつも経営する〈新聞チェーン〉,あるいは有力新聞社が投資,人員派遣,業務提携などでいくつもの新聞社を自社の系列下,影響下に置く〈新聞グループ〉が存在している。国際的なものとしてはトムソンThomson,マードックMurdock,アクセル・シュプリンガーAxel Springer,アメリカではナイト・リッダーKnight-Ridder,ガネットGannettなどが代表的だが,日本ではとくに存在しない。そのかわり,全国紙,地方紙の多くが系列放送局を抱え,情報の集中化傾向にあることが日本の特徴である。

このほか日本の新聞は,高級紙,大衆紙の区別がなく,内容,製作技術ともレベルが高い,などの特徴をもつ。

新聞製作

国により,また新聞社の規模によって,新聞社の機構はおのずから異なる。しかし概してどこの新聞社でも,大きくは編集,印刷,営業の三つのセクションに分かれている点では変りはない。以下,日本の新聞社を標準として述べる。

編集

新聞社の多くは社是または編集綱領をもち,これにのっとって編集を行うことになっているが,かつての《万(よろず)朝報》の〈一に簡単,二に明瞭,三に痛快〉のような個性的な編集綱領は現在はほとんどなく,不偏不党,真実の追求など抽象的,一般的なことを掲げたものが多くなっている。編集とは,狭義では記事を取捨選択し,紙面にレイアウトすることだが,日本の新聞ではこれを整理といい,通常は,編集とはもっと広く広告欄を除く紙面のニュース,読みもの,論評などいっさいを取材し,執筆し,整理する意味で使われる。新聞社の中心は,この広義の編集にあたる編集局である。編集局には,直接取材・執筆を担当する編集委員室,政治部,経済部,社会部,外信部(または外報部),運動部,学芸部(または文化部),科学部,婦人部(または家庭部),写真部などと,狭義の編集にあたる整理部,およびこれらの部をサポートする内政部(または地方部),調査部,校閲部,記事審査部,編集庶務部などがある。政治部は内閣や各官庁,政党,国会などを担当し,経済部は公私にわたる経済を受け持ち,社会部は警察,裁判所その他社会面に載る記事を広く取材し執筆するが,最近ではどの部の担当ともいい難いできごとが多くなり,社会部がそれを引き受けて,いわば編集局遊軍的な傾向も強くなってきている。外信部は海外に支局や特派員を置き,国際ニュースの取材にあたるとともに,特約通信社,特約外国新聞社からの入電を翻訳し,解説記事の執筆を担当する。運動部は内外のスポーツを受け持ち,学芸部は文化・芸能関係の取材・執筆や寄稿依頼,科学部は自然科学全般を担当,婦人部は婦人欄の作成にあたる。社によっては,科学部や婦人部を学芸部のなかに含めているところもある。写真部はこれら各部に共通する写真の取材である。内政部は国内各支局,通信員から送られてくる記事・写真を編集するとともに,若干の取材記者を置いて地方関連のニュースの取材にあたる。

これら記事の取材・執筆にあたる各部を〈出稿部〉と総称するが,出稿部から提稿された原稿を取捨選択し,記事の長さ,大きさを決定し,見出しをつけ,紙面での配置を決めるのが整理部である。調査部は取材に必要な図書や資料,項目別・人名別の切抜きなどを分類保存し,取材や記事執筆の参考に供している。これら各部の上に編集局長がおり,局次長が局長を補佐する。なお,社説やコラムを担当するのは論説委員室で,通常は編集局から独立したセクションとなっており,編集局と論説委員室とを統轄するのが主筆である。

報道

(1)新聞の報道は〈非日常〉的なできごとだけを伝える。ジャーナリズムとは語源的には〈日常〉ということだが,新聞の報道は〈日常〉のなかの〈非日常〉を伝えることが目的なのであり,〈非日常〉的であればあるほどニュースバリューが高いということになる。しかし〈非日常〉的なできごとは,最初に起きたときこそ異常だが,2度目に起きたときは初回ほどの鮮烈な驚きを与えない。〈非日常〉的なできごとは,回を重ねるにしたがって〈日常〉化してしまう。そのことは読者にとってよりも,〈非日常〉的なできごとを取材することを日常としている記者にとってとくに著しい。記者たちは〈非日常〉に慣れ,よほど非日常的なできごとでないかぎり〈非日常〉と思えなくなっていく。ベテラン記者になるほど,できごとに新鮮な驚きを感じなくなってしまう。したがってともすれば〈日常〉のなかにひそむ〈非日常〉を見つけ出す鋭敏な感覚,問題意識などを鈍麻させてしまいやすい。しかも新聞の報道は,絶えまなく〈非日常〉の出現を売物にして行かなければならない。その結果,本質的な〈非日常〉ではなく,見せかけだけの,形式的な〈非日常〉が紙面をいろどることになる。新聞記事で〈初の〉〈本年度最高〉などといった表現が強調されるのも,そのせいである。

(2)新聞は〈非日常〉的なできごとの発生をいち早く知ろうとし,そのためできごとの発生を待ちうける〈待ち〉の姿勢,〈受身〉の報道姿勢にならざるを得ない。あらかじめ目標や対象を設定し,そこから何かを掘り出そうとするたとえば週刊誌やルポライターのような〈攻め〉の姿勢,攻撃型の取材と異なるゆえんである。〈待ち〉の報道にとって必要なのは,いつ,どこで〈非日常〉的なできごとが起きても,直ちにそれをキャッチできるような周到な準備,人員配置である。記者クラブは,まさにこのために必要なものとして生まれた。したがって現在,記者クラブの弊害がしばしば指摘されるものの,新聞の報道が〈待ち〉〈受身〉の姿勢を維持し続けるかぎり,記者クラブの性格を変えたり,あるいは記者クラブ制度そのものを全廃することは不可能となっている。

(3)ニュースの報道には,必ず締切り時刻がある。新聞記事の取材・執筆・編集(狭義の)には,つねに時間的制約を伴う。それらの活動は一定の時間ワクのなかでしか行うことが許されない。ということは,つねに不完全な取材・執筆・編集しかできないということである。したがって新聞記者は,限られた時間のなかで,できごとの要点を拾い出し,それだけに焦点をあてて取材し,執筆しなければならない。どこを要点とみるか,そのとき記者ひとりひとりの問題意識や知識や判断が重要性をもってくる。

(4)現代におけるできごとはますます多面的になり,複雑化してきている。一人の記者がとらえうるのは,あるできごとの一部分でしかないことが多い。そのため一つのできごとを取材するにあたって,複数の記者が連携プレーをする重要性が増している。しかし,現在のような新聞社編集局の部制が確立したのは1910年代のことであって,必ずしも現代の社会に適合しているとはいい難い。たとえば防衛とか環境破壊とか,すぐれて現代的なテーマであればあるほど,既成の部割りを超えた取材が必要となってくる。今日現代的なテーマについて取材を開始しようとするとき,きまって〈部際取材〉の必要が唱えられ,あるいはプロジェクトチーム,タスクフォース,○○取材班が編成されるのもそのためである。

(5)そして新聞記者ひとりひとりは,従来のように単に幅広い知識だけでなく,それにプラスして,それぞれ一定の専門性を有することが求められている。現代ではある程度の専門的知識をもっていないと,事象を理解することもできず,ましてできごとの底にひそむ問題をつかむことはむずかしくなってきている。各新聞社とも〈編集委員〉という専門記者制度を設けているのは,このためである。

→新聞記事 →新聞記者

製作

第2次大戦後まで,新聞は,編集局から回ってきた原稿に基づいて活字が拾われて15字詰めに組まれ(文選),それをさらに整理部の指示に従って周囲を罫線で囲んだり,特別の字詰めに組み変えたりし(小組み),それらを集めて紙面1ページ大に組み上げ(大組み),その上に紙型用紙をのせて上から圧力をかけて紙型をつくり(紙型取り),紙型を半円形に曲げたものに600℃にとかした鉛合金地金を流し込んで鉛版をつくり(鉛版鋳造),それを輪転機にかけて印刷する,という工程だった。これをHTS(hot type system)またはホット・メタル・システムhot metal systemという。ところで日本の新聞界は1949年から65年にかけて,基本活字,新聞インキ,巻取用紙,紙型用紙などの規格を統一した。このような資材の規格化・標準化は,機械化・合理化への準備となった。資材の規格・品質が一定したことが,機械化への道を開いたのである。

(1)第1次技術革新 新聞社で最も早くから機械化されていたのは,いうまでもなく印刷工程であった。したがって資材の規格化・標準化が一段落した1960年代から,本格的な機械化が,印刷工程の能力を高めるという形で開始された。それは従来1時間7万~8万部だった輪転機の能力を,最高15万部,常時12万部の高速に高めることであり,また多色刷輪転機の開発であった。ところで機械化は,生産過程のすべてが一挙に機械化されるわけではない。機械化は,生産の流れの一部分が突然機械化し巨大化するという形で現れる。流れの一部分の機械化・巨大化は,流れの前後になんらかの波及効果を及ぼし,強制的な変化をもたらす。輪転機の高速化は,そのあとの発送工程を機械化させて,刷り上がった新聞を計数して積み上げるカウンタースタッカー,自動梱包機を導入させ,印刷工程の前に,全自動活字鋳植機(モノタイプまたはキャスターという)を開発させて,文選や小組みなどの活版工程を機械化した。そして活版工程の機械化は,さらにその前段階の通信部門を機械化させ,それまで原稿送受信に使われていた文字電送機(ヘルシュライバー)にかわる漢字テレタイプを生み出した。これによって,原稿は,まずキーパンチャーがキーボード(さん孔機)をたたいて,穴のあいた符号の並ぶ紙テープに打ち換えられる。このテープをモノタイプにかけると,活字が原稿の文章通りに鋳造され,植字されて出てくる。またこのテープを漢字テレタイプにかけると,受信側にまったく同様のさん孔テープを流し出し,受信側はこれをプリンターにかければ文字化されたモニターを読んで内容を知ることができ,またモノタイプに連動させることもできるわけである。この漢テレ-全自動モノタイプシステムは朝日が1955年4本社間の送受信に採用し,57年毎日,読売が採用,そして60年に共同通信が採用したことによって急速に地方紙へ広まった。また朝日は1959年,東京でつくった紙面をファクシミリにかけて札幌に電送,受信フィルムから製版して印刷する方式を導入した。こうして1950年代後半から60年代前半にかけて,一連の技術革新が進行した。

(2)第2次技術革新 60年代後半から,新聞社では総費用のなかで人件費が最大のウェイトを占め,経営者は人件費の縮小を考えるようになった。70年代に入ると環境破壊が社会問題化し,新聞社も騒音,振動,排水汚染などに留意しなければならなくなり,また高温で融解した鉛を使用することによる従業員の鉛中毒,腰痛などの労働災害や,労働環境の改善を迫られた。こうして鉛活字のかわりに,さん孔テープを自動写植機にかけることによって1行15字に印字したフィルムを出力させ,このフィルムを写真やカットなどとともに1ページ大に貼り合わせ(大貼り),それをネガフィルムにしたうえ,鉛版のかわりに樹脂版または金属平版に製版して輪転機にかける方式が開発され,1968年《佐賀新聞》がまず採用した。これは製作工程から鉛を追放し,軽量化したもので,HTSに対しCTS(cold type system)と呼ばれる。さらにこれに大型コンピューターを導入して,小組み,大貼り,訂正などすべてをディスプレー装置を使って行い,紙面1ページのフィルムをつくり出すCTS(computerized typesetting system)が開発された。このCTSは78年《日本経済新聞》が実用化したのを初めとして,79年に《信濃毎日新聞》,80年《朝日新聞》が採用,現在ではほとんどの新聞がこの方式で作られている。さらに90年代に入ると,電話回線を使って,パソコン画面に記事・写真を送る方法も具体化する。いわゆる電子新聞である。当初は紙面をまるごと送っていたが,今ではニュース,スポーツなど知りたい情報だけ個別に取り出すことができるようになっている。96年から《朝日新聞》がインターネットを使って情報の提供を始め,ほかの全国紙もこれにならっている。

経営

新聞社の収入は〈販売収入〉〈広告収入〉,出版,委託印刷,事業などによる〈その他営業収入〉,利息,配当金,固定資産売却益金などの〈営業外収益〉に大別できる。後2者はきわめて少なく,9割を占めるのが〈販売収入〉と〈広告収入〉である。第2次大戦後,日本の日刊紙総発行部数は年々人口増を上回る割合でふえ続けてきた。これは日本が戦後,核家族社会となり,世帯の分割が進んだからである。日刊紙増加の年率は,世帯数増加のそれとまったく平行しているのである。しかし1970年代になって世帯の分割がほぼ終わって世帯数の増加率が鈍化するにつれて,日刊紙の総発行部数の増加も鈍ってきた。また日本の新聞の普及度は世界のトップクラスで,すでに1世帯で平均1部以上購読しており,これ以上普及率を高めることはむずかしいとみなければならない。したがって〈購読収入〉を増加させるためには,購読料を値上げするか,弱肉強食によってシェアを拡大するしかない。何年かおきに購読料が値上げされ,また過当な販売競争が展開されているのは,このためである。一方,〈広告収入〉は高度経済成長期に急伸張を続けて,1962年以来新聞の収入面の首位を占め続けたが,オイル・ショック以後低成長期に入って停滞し,75年以来再び〈販売収入〉を下回っている。また広告費は媒体別にみると75年以来テレビに首位の座を譲った。こうして新聞は産業としてみれば,〈販売収入〉〈広告収入〉とも今後大幅な上昇は望めそうにない。他方,新聞社の総費用では,ウェイトの高いのは〈人件費〉〈用紙費〉〈営業経費〉〈製作経費〉の順である。〈営業経費〉には新聞の発送費のほか,拡材(拡張材料の略。読者獲得のための景品。違法である)など拡張のための費用や販売店への諸手当などを含んでおり,発行部数の多い社ほど比率が高くなる傾向がある。

ところで1950年の改正商法は,株式の譲渡自由を原則としたが,新聞界は新聞社の資本を外部に握られることを防ぐため議員立法によって〈日刊新聞の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律〉を51年に制定し,日刊新聞社は〈株式の譲受人を,その株式会社の事業に関係のある者であって取締役会が承認したものに限ることができる〉こととした。66年商法の再改正によって株式の譲渡制限を認めると,この特例法も改正されて,日刊新聞社の株式の譲受人を事業関係者に限ること,保有を制限することを可能とした。今日多くの新聞社がこの特例法を適用しているが,この制度は資本を外部に握られることを防いだものの,一面では増資による資本調達の道を狭くし,金融機関からの借金に依存する経営形態をとらせることとなった。

→新聞広告

新聞の歴史

世界

一般に新聞の起源は,紀元前59年ローマの執政官になったカエサルの命令によって,元老院の議事録を《アクタ・セナトゥスacta senatus》,民会の決議を《アクタ・ポプリacta populi》として公示したこととされる(《アクタ・ディウルナ》)。これらはいわば一種の公報で,新聞類似物にすぎない。これが新聞の起源とされるのは,新聞の特性である記録性,現実性,公開性,定期性を備えていたとみられるからである。しかし中世になると新聞類似物は存在せず,ようやく中世末期の15世紀になってから,貿易・通商活動の発達に伴って商業情報を主とするニュースへの需要が高まり,ニュースを手書きで複製し販売した〈手書き新聞〉,手紙の形で送った〈書簡新聞〉が生まれた。15世紀半ばのグーテンベルクの活字印刷の発明以後は,ニュースを1枚刷にした〈フルークブラットFlug blatt〉が街頭で呼び売られた。

近代新聞

これらは不定期の発行だったが,17世紀になるとドイツの《レラツィオンRelation》(1609),イギリスの《ウィークリー・ニュースWeekly News》(1622),フランスの《ガゼットLa Gazette》(1631。のち《ガゼット・ド・フランス》)など,近代新聞の祖である週刊の印刷新聞が誕生する。この近代新聞は,ヨーロッパの封建社会が近代社会に転化する絶対主義の時代に成立したわけで,たとえばイギリスの星室裁判所印刷条令に典型的なように,他の印刷出版物と同様専制的な統制下に置かれ,特許制度licensingと厳重な検閲制度censorshipが行われた。しかし,やがて商人層を中心とする新しい市民階級が台頭して政治的・経済的な自由を要求しはじめ,これに信仰の自由を求める宗教改革の動きが加わり,この近代市民革命のなかで言論の自由,出版の自由を求める声が強まった。ミルトンJohn Miltonの《アレオパジティカAreopagitica》(1644)は言論の自由を提唱した先駆的著作とされる。したがってこの時代の新聞は,政治的論議を伝える〈意見新聞opinion paper〉であり,商業的な収支は二義的な問題であった。当然ながらこの時代は,国によって,市民社会成立の時期によって態様を異にしている。

イギリスでは1694年,従来の特許検閲法が消滅したにもかかわらず,かわりの新法案は技術的理由などにより何度も提案・不成立を繰り返した結果,原則的には言論の自由が確立し,デフォーDaniel Defoeの《レビューReview》(1704),スウィフトJonathan Swiftも論説を執筆した《エグザミナーThe Examiner》(1710)などが創刊されるが,言論に対する権利は議会が握っていた。また議会についての報道を禁じていたため,新聞は次には議会報道の自由をめぐって議会とたたかわなければならなかった。また新聞の経済的統制を意図した印紙税法Stamp Actは新聞用紙や広告にも課税したため,新聞が高価なものとなって大衆的な普及への障害となった。議会権力に抵抗したのは,雑誌《ジェントルマンズ・マガジンGentleman's Magazine》(1731)や,ウィルクスJohn Wilkes発行の新聞《ノース・ブリトンNorth Briton》(1762)などであり,こうした積み重ねによって1770年代には議会報道の実質的な自由が獲得された。また印紙税法も1855年ようやく廃止となり,ここにイギリスの新聞は完全に自由になった。

イギリスの植民地であったアメリカで発行された最初の新聞は《パブリック・オカレンシズPublick Occurrences Both Forreign and Domestick》(1690)だったが,創刊号だけで発行を禁じられ,以後は《ボストン・ニューズレターBoston News-Letter》(1704)のように官許発行Published by Authorityを題字の下に掲げた。しかし総督を批判した寄稿を載せ,投獄されても寄稿者の名を明かすことを拒み続けたゼンガーPeter Zengerの《ニューヨーク・ウィークリー・ジャーナルNew York Weekly Journal》(1733)のたたかいによって,イギリス本国より1世紀早く,事実の立証があれば事犯は構成されないとする免責を獲得した(ゼンガー事件)。またアメリカではイギリス本国の印紙税法が適用されたが,アメリカの新聞の大半が抵抗の姿勢を示し,フランクリンの《ペンシルベニア・ガゼットPennsylvania Gazette》(1728)やブラッドフォードWilliam Bradfordの《ペンシルベニア・ジャーナルPennsylvania Journal》(1742)などがこの運動の中心となった。これはこのまま独立革命に発展した。独立後の1791年の連邦憲法修正第1条は言論出版の自由を明記した。

フランスでは絶対王制の下で近代新聞の発達が遅れ,宰相リシュリューの庇護の下で創刊されのちに官報となった《ガゼット》など特権的な新聞がごく少数存在するだけだった。1789年のフランス大革命によって人権宣言が採択され,言論・出版の自由が保障されたが,99年のナポレオンのクーデタで新聞の自由は再び否定され,ナポレオン失脚後も王制の下でいっさいの出版の自由が停止された。その後も1830年の七月革命,48年の二月革命で新聞の自由が前進しても,52年のルイ・ナポレオンによる第二帝政でまた後退するなどジグザグの歩みを続けた。そして71年のパリ・コミューンによる最後の王制打倒で第三共和政が成立し,ここでようやく言論の自由が確立した。

ドイツでは世界最初の週刊紙《レラツィオン》,世界最初の日刊紙《ライプチガー・ツァイトゥングLeipziger Zeitung》(1660)など,他国に先立つ近代新聞の歴史をもちながら,絶対主義の時代が長く,新聞の発達が著しく遅れた。1848年の自由主義革命でいったん新聞の自由が成立し,マルクスKarl Marxが編集長の《ノイエ・ライニッシェ・ツァイトゥングNeue Rheinische Zeitung》(1848)などが創刊されたが一時的なものに終わる。71年ドイツ帝国が成立すると厳しい言論統制がしかれた。ドイツの新聞が完全に自由を獲得するのは,第1次大戦末の1918年になってからになる。

現代新聞

19世紀に入ると,英米仏各国で,出発点は歴史的事情によりいろいろであったが,新聞の大衆化が始まった。その先頭を切ったのは1833年ニューヨークでデイBenjamin Dayが創刊した《サンThe Sun》であり,続いて《ニューヨーク・ヘラルドThe New York Herald》(1835),《ニューヨーク・トリビューンThe New York Tribune》(1841)など,大衆を対象とする1ペニーの安価な報道新聞が登場した。これらは〈ペニー・ペーパーpenny paper〉と呼ばれ,わずか1セントなので,これまで6セントもした新聞に手を出せなかった大衆を読者として開拓したのである。イギリスでは印紙税法廃止の55年に《デーリー・テレグラフThe Daily Telegraph》が創刊され,さらに《デーリー・メールDaily Mail》(1896)が創刊されて,いずれも巨大な部数に伸びた。フランスでは1836年創刊の《プレスLa Presse》を初めとして,《プチ・ジュルナルLa Petit Journal》(1863),《プチ・パリジャンLe Petit Parisien》(1876),《マタンLe Matin》(1883)などが生まれた。

こうした大衆新聞の出現は,言論出版の自由の保障,産業革命と資本主義の発達が生み出した労働者階級を中心とする膨大な〈大衆〉の誕生,大量の部数を短時間に印刷することのできる輪転印刷機の開発や鉄道の普及という輸送手段の開発など技術の進展,大都市化,識字層の拡大などを背景としている。しかし,この大衆新聞の大部数化は新聞の企業化・産業化であり,それは同時に紙面の通俗化とセンセーショナリズムを生み出した。それがピークに達したのは,19世紀末の二つのアメリカの新聞,ピュリッツァーJoseph Pulitzerが1883年に買収した《ニューヨーク・ワールドNew York World》と,ハーストWilliam Randolph Hearstが95年に買収した《ニューヨーク・ジャーナルNew York Journal》両紙の間にくりひろげられた激しい競争であった。これらの新聞は〈イェロー・ジャーナリズムyellow journalism〉と呼ばれた。

社会主義国の新聞

ロシアでは多くの合法・非合法の社会主義新聞が発行され,1912年には日刊の《プラウダPravda》が,17年にはペトログラードの労働者・兵士代表ソビエトの機関紙《イズベスチヤIzvestiya》が創刊された。革命成功後,前者はソ連共産党中央委員会機関紙,後者はソ連最高会議幹部会機関紙に発展したが,ソ連崩壊後,両紙とも民間の新聞社で発行されるようになった。中国では革命前の48年から中国共産党中央委員会機関紙《人民日報》が発行され,49年の革命後は労働者,青年などの大衆団体が《工人日報》《中国青年報》などを創刊した。66年からの〈文化大革命〉によって《人民日報》を除きこれら多くの新聞が停刊を余儀なくされたが,文革終了後から復刊,創刊が相次ぎ,80年には文革前の紙数を超えた。

第2次大戦後の新聞

欧米では1950年代から新聞産業が沈下しはじめ,総発行部数が停滞ないし減少し,また〈新聞チェーン〉〈新聞グループ〉による集中化が進んでいる。この傾向が進めば民主主義の基礎である言論の多様性が失われるとして,スウェーデンでは63年から新聞社に対する国の助成政策をとって,言論の多様性を意識的に策定する措置をとりはじめた。これは〈コミュニケーション政策communication policy〉と呼ばれ,ノルウェー,ベルギー,フランス,イタリアなどヨーロッパ各国でこの措置がとられるようになった。これに対しアメリカの新聞界では,国からの助成を受けることは同時に国からなんらかの干渉を受ける道を開くことになるとして〈コミュニケーション政策〉を批判している。一方,アメリカでは,車社会の発展によって郊外への人口移動が進み,それにつれて郊外の細かいニュース,地域情報,生活情報だけを載せた,週刊ないし週2回刊の〈郊外紙〉が誕生し,急速に部数を伸ばしはじめている。

日本

17世紀初めから19世紀後半まで,日本では社会的事件が起きたときに,文字または文字と絵でそのニュースを伝える1枚刷のビラが大都市で売られた。これを〈読売〉あるいは〈瓦版〉と総称する。〈瓦版〉とは,粘土版に文字や絵を彫り,それを焼いて刷版としたからだが,木版刷のものも多い。近代的な新聞は,1861年(文久1)長崎でイギリス人ハンサードA.W.Hansardが週2回刊の《ナガサキ・シッピング・リスト・アンド・アドバタイザーNagasaki Shipping List and Advertiser》を発刊したのに始まる。そのほか《ジャパン・ヘラルドThe Japan Herald》(1861),《ジャパン・コマーシャル・ニュースThe Japan Commercial News》(1863),《ジャパン・タイムズThe Japan Times》(1865)など,これらは外国人が外国人のために外国語で発行した新聞であった(居留地新聞)。次いで62年,徳川幕府はバタビアのオランダ総督府機関紙《ヤバッシェ・クーラントJavasche Courant》を翻訳・編集した《官板バタビヤ新聞》を発行したのをはじめ,外国の新聞を次々と翻訳・刊行した。また64年(元治1)ジョセフ・ヒコJoseph Heco(浜田彦蔵)が外国の新聞を翻訳した《海外新聞》を,67年(慶応3)イギリス人宣教師ベーリーBuckworth M.Bailyが《万国新聞紙》を創刊した。これらは外国のニュースだけの新聞だったが,68年(明治1)になると,日本人による,日本国内の論,ニュースを中心とした新聞が,東京,大阪,京都,長崎などに誕生する。その代表的なものは柳河春三の《中外新聞》である。

定期刊行の日本最初の近代新聞は,1871年創刊の《横浜毎日新聞》で,同紙は日本最初の日刊紙でもあった。72年には《東京日日新聞》(《毎日新聞》の前身),《郵便報知新聞》(《報知新聞》の前身),現存最古の地方紙《峡中(こうちゆう)新聞》(《山梨日日新聞》の前身)など後の有力紙が続々と創刊された。このころ発行された新聞の多くは,民撰議院設立論や自由民権運動を背景に政治的主張を展開したため〈政論新聞〉と呼ばれた。とくに81年の国会開設予告詔勅発布後は,誕生したばかりの各政党の機関紙となり,あるいは各政党別に系列化し,旧武士階級や知識人を読者層として,多くは政府批判の言論を掲げた。これらの新聞は大版だったため,〈大(おお)新聞〉と呼ばれた。これに対し政府は75年に〈新聞紙条例〉や〈讒謗(ざんぼう)律〉を公布して弾圧し,83年には〈新聞紙条例〉を改定して発行禁停止権を地方長官にももたせるよう拡大し,また発行保証金制度を設けて新聞・雑誌の刊行を抑制した。一方,市中の事件や小説などをおもな内容とし,文章も読みやすい庶民相手の新聞も現れた。これらは小型のため〈小(こ)新聞〉といい,1874年創刊の《読売新聞》はその代表である(大新聞・小新聞)。80年代になると,〈大新聞〉が政府の徹底的な弾圧もあって経営が成り立たなくなったこともあり,報道中心の新聞がいっせいに誕生した。福沢諭吉の不偏不党を編集方針とする《時事新報》(1882),黒岩周六の《万朝報》(1892),秋山定輔の《二六新報》(1893)などがそれである。大新聞の《郵便報知》や《大阪毎日新聞》(1888。《毎日新聞》の前身),小新聞の《朝日新聞》(1879)も報道中心の新聞に転換した。通信社もこのころから急速に発達した。

輪転機の普及による発行部数の急増,広告の増大などで,日本の新聞は資本主義企業として成立するようになっていく。しかし一方では,政教社・陸羯南(くがかつなん)の《日本》(1889),民友社・徳富蘇峰の《国民新聞》(1890)のように,一定のゆるい思想集団による編集で読者に愛読される新聞も創刊された。だが日清・日露の両戦争は,新聞の報道第一主義を確定的なものにするとともに,通信施設の拡充,輪転機の設置など膨大な資本を必要とするようになり,新聞企業の集中化と企業間の格差を生み出した。すでに朝日は88年東京で《東京朝日新聞》を発刊したが,大阪毎日も1906年東京で《毎日電報》を発行,11年には《東京日日》を買収してこれに合併させ,《東京日日新聞》として発行し,朝日,毎日の全国紙への競争が行われることになった。

1910年代になると〈大正デモクラシー〉の風潮の下で,新聞は憲政擁護運動など民本主義のための種々のキャンペーンを展開したが,《大阪朝日新聞》は18年の米騒動のとき〈白虹事件〉と呼ばれる筆禍事件で政府からの弾圧を受け,〈改悔(かいげ)の書〉といわれる社告を発表して陳謝の意を表した。これは前年のロシア革命によって政府が社会主義への警戒を強めて言論統制を強化したことと同時に,企業化した新聞の言論の変化をも示している。一方,このころ大手紙は外国に特派員を送り,増資して設備の近代化を図り,23年の関東大震災以後《朝日》《毎日》両紙は他紙を圧して日本の新聞界のトップの位置を占めるようになった。この過程で《時事》《国民》《報知》などはしだいに衰微したが,ひとり《読売》は24年正力松太郎の手に移ってからラジオ欄の新設など各種の企画・イベントやセンセーショナリズムによって,驚異的に部数を伸ばしていった。

第2次大戦中の新聞

1930年代に入ると,軍部の台頭とともに新聞の報道・言論は圧迫されはじめた。ファシズムに対する批判も一部の新聞で行われ,《福岡日日新聞》における菊竹淳(六鼓)の五・一五事件批判(1932),《信濃毎日新聞》における桐生政次(悠々)の関東防空大演習批判(1933)などもあったが,それらも36年の二・二六事件までで,37年の日中戦争開始から45年の敗戦まで,新聞は完全に政府・軍部の統制下に置かれ,国策の宣伝機関になってしまった。この間1938年から新聞用紙が統制され,40年ころからは取締りの容易化を目的として新聞社の統廃合が進められて,39年848紙を数えた日刊紙は42年にはわずか54紙に減少した(新聞事業令)。しかしこの〈新聞統合〉は,一方では地方紙が1県1紙になったことで地方紙間の過当競争をなくし,また1936年政府の援助を受けた強力な国家統一通信社〈同盟通信社〉の誕生で国内外のニュースを豊富に受信できるようになったこととも相まって,地方紙の基盤を確立し,今日のブロック紙,県紙の基礎をつくることにもなった。

戦後の新聞

1945年第2次大戦の敗戦後,占領軍総司令部は戦争中のあらゆる新聞統制法規を撤廃したが,半面厳しい検閲を実施して,占領軍に不利な報道・言論を禁じた。各新聞社では,同年秋読売争議を初めとして,幹部の戦争責任を追及する〈民主化運動〉が起き,56社中44社で幹部が交代した。しかし46年春からの占領軍の政策転換によって新聞労働組合運動は抑圧されて〈民主化運動〉は挫折し,48年3月日本新聞協会の〈新聞編集権の確保に関する声明〉で新聞従業員は経営者の定めた編集方針に関与することが禁じられた。また1945年秋から各地に〈新興紙〉が続々と創刊され,多様な言論のにない手となることが期待されたが,結局既存紙には対抗できず,ほどなく姿を消していった。

50年のレッドパージでは約700人の新聞労働者が解雇された。レッドパージの解雇率は,新聞,通信,放送の全従業員中2.3%で,パージが行われた18産業の平均解雇率0.38%を大きく上回り,最高であった。

51年,13年ぶりに新聞用紙の統制が撒廃されたため,新聞界は再び自由競争時代に入り,朝夕刊ワンセット制や専売制が復活し,1950年大阪の《産業経済新聞》(1913。《サンケイ》の前身)の東京進出,51年《日本経済新聞》(1876),52年読売の大阪進出,59年《朝日》,《毎日》,《読売》の札幌進出など,大手紙の地方都市での印刷・発行が進み,激しい企業間競争が展開されるようになった。これは今日まで続いている。

また60年前後からの漢字テレタイプ,モノタイプ,ファクシミリなどの開発による〈第1次技術革新〉,70年代からは全自動写植機,軽量刷版,オフセット輪転機,コンピューターによる編集などCTS化の〈第2次技術革新〉が進み,新聞製作工程は大きくその姿を変えてきた。最近の電子新聞にいたっては,新聞社を一種のデータベースに変えてゆくとともに,製作工程だけではなく従来の販売ルートそのものもまったく必要としない方向に向かいつつある。

80年代,新聞は政治家,高級官僚,経営者など政策決定者群に読まれ,影響を与えている,という点に,その主要な存在理由,意味を見いだすジャーナリストが多かった。当時もそのことについての実証があったわけではないが,現在はどうであろうか。若い世代の〈新聞離れ〉は進行しており,新聞はいま主体性を持ったまま新たな情報産業に脱皮できるかどうか,転換期に立っている。

→通信社 →ミニコミ

執筆者:新井 直之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「新聞」の意味・わかりやすい解説

新聞

しんぶん

newspaper

現代の新聞のさきがけとされるものは,古代ローマの壁新聞アクタ・ディウルナと,中世末にドイツのアウクスブルクの豪商フッガー家が配布した手書きの回報である。イングランドでは,戦争や災害,公的な慶事の話題は時事報道の本や小冊子で伝えられた。1513年のフロッドンの戦いでのイングランド勝利を目撃したという記事が最古の例である。1600~20年に,活字で印刷された定期的新聞がドイツ,イタリア,ネーデルラントで現れた。外国の雑誌記事を集めた「コラント」は,アムステルダムで 1620年に発行され,英語・フランス語にも翻訳された。同じ頃江戸時代の日本では瓦版が発行された。イギリスでは「コラント」が 1621年にロンドンで刊行され,1640年代に時事解説本が新聞のかたちをとりはじめた。最初の日刊紙は『デーリー・クーラント』(1702~35)であるが,議会は 1771年まで議事の報道を認めなかった。『ロンドン・タイムズ』(1785)と『オブザーバー』(1791)が相次いで創刊され,高級紙のモデルとなった。ドイツでは,三十年戦争(1618~48)の影響で新聞の発刊が遅れた。当時のヨーロッパでは検閲が行なわれたが,1766年スウェーデンで報道の自由が初めて法律で認められた。フランス最初の日刊紙は『ジュルナル・ド・パリ』(1771)で,第2次世界大戦まで続いた『ジュールナル・デ・デバ』も 1789年に創刊された。アメリカ合衆国で最初の新聞『パブリック・オカレンシズ』(1690)はボストンで創刊されたが,まもなく植民地総督によって禁止された。1704年,週刊の『ボストン・ニューズレター』が,1719年『ボストン・ガゼット』が創刊された。イギリスの植民地で最初に発行された独立した新聞は『ニュー・イングランド・クーラント』(1721)とされる。1735年中傷記事を掲載したとして逮捕された新聞発行人ジョン・ピーター・ゼンガーが,事実に基づく批判であったと認められて無罪になった(→ゼンガー事件)。報道の自由はやがてアメリカ合衆国憲法の修正第1条(1791)で保障された(→言論の自由)。