精選版 日本国語大辞典 「登山」の意味・読み・例文・類語

とう‐ざん【登山】

と‐ざん【登山】

とう‐せん【登山】

- 〘 名詞 〙 ( 「せん」は「山」の呉音 )

- ① 戒律清浄や禅定などの修行のために、僧侶などが山にはいり、こもること。修験者などが霊山に参り登ること。とうざん。

- [初出の実例]「延暦四年乙丑七月中旬大師初登山、結二草庵一、為レ宿」(出典:叡岳要記(鎌倉中)上)

- ② 山上の寺に行くために山を登ること。寺社に参詣すること。とうざん。

- [初出の実例]「関白殿下令登山給云々、新大納言、中納言中将扈従」(出典:中右記‐寛治八年(1094)正月一〇日)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「登山」の意味・わかりやすい解説

登山

とざん

mountain climbing

mountaineering

山に登ることだが、地理・地質の研究、動植物の採集や探究、山菜・薬草採集や鳥獣魚をとるために山へ登るのは登山が目的ではない。登山そのものを目的とし、そのなかに限りない喜びをみいだしながら、自己の生活のなかに生かしていくことが登山の本質であり、近代アルピニズムの真髄である。しかし、近年は登山人口が世界的に増加し、観光化する地域が増え、スキーによる登山もリフトの発達した地域が中心となり、シール(滑り止めのついたスキー)を履いて登るスキーツアーなどはあまり行われなくなった。交通機関も発達し、乗鞍岳(のりくらだけ)や立山(たてやま)、木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ)などでは2500メートルの高度まで歩かずに登れるようになり、登山用の宿泊施設もホテル化するなど、登山は観光レクリエーション化した。登山人口は高年齢層にまでおよび、その意味で登山は盛んになったといえる。また職業ガイドの組織である日本アルパインガイド協会も発達し、多様化した形で登山が行われるようになっている。

[徳久球雄]

世界における登山の変遷

人々は自然の美しさをギリシアの昔から知っていた。ギリシアの詩にも自然の美しさが歌われている。イタリアの詩人ペトラルカは1336年4月プロバンスのモン・ベントウ(1920メートル)に登り、父にあてた手紙のなかで、苦しい登攀(とうはん)のなかにおける楽しみを伝えている。1492年には、グルノーブルの近くにある岩峰モンテギュイーユ(2097メートル)がフランスのシャルル8世の従僕アントアーヌ・ド・ウィルによって登られた。彼は王の命令によりこの岩峰に登り、頂上でミサを唱えたという。1521年にはスペインのコルテスが、火薬をつくるのに用いる硫黄(いおう)の塊を採取するために、部下の兵士モンターノをメキシコのポポカテペトル火山(5452メートル)に登らせた。

1574年には、世界における最初の登山技術書がチューリヒ大学の教授ジムラーによって出版された。18世紀の中ごろから、多くの人々がアルプスの高峰に目を向け始めた。アルプスの最高峰モンブラン(4808メートル)に強い関心を抱いたジュネーブの自然科学者オラース・ベネディクト・ド・ソシュールは、モンブランに登った者に賞金を提供すると発表して、その登山熱をあおり、1786年シャモニーの村医者パッカールと、水晶採りのパルマーがその頂を極めた。モンブランの登頂を初めとして、アルプス高峰への登山熱が高まり、山を恐れる時代は去り、アルプススポーツ登山の黄金時代が始まった。アルプス第二の高峰モンテ・ローザ(4634メートル)は1855年に最高峰がイギリスのスマイス一行に登頂されるなど、未踏の巨峰が相次いで登られ、イギリスの登山家を中心にアルプスの高峰が次々と登頂され、登山はスポーツとしての立場を確保し、装備や技術もだんだんと進歩していく。1857年12月22日、アルパイン・クラブがロンドンで発会式をあげた。これは世界最古の山岳会である。

アルプスの黄金時代は、マッターホルン(4478メートル)の登頂で終わりを告げる。イギリスの版画家エドワード・ウィンパーは1865年7月、ついにその頂上に立った。しかしその下山途中、一行7名の結び合っていたロープが切断し、4名が墜死した。このアクシデントによって、一時登山禁止論さえ唱えられたが、登山はイギリスのママリーが唱えたように、初登攀の時代から、より困難なルートでの登攀に移っていった。登山者の目はアルプスからカフカス、アンデスへ、さらにヒマラヤへと転じて、アンデスのアコンカグア(6960メートル)がイギリスのフィッツジェラルド隊によって登られたのが1897年、さらにアラスカのマッキンリー北峰(5934メートル)が1910年にアメリカのテーラー一行によって、南峰(6194メートル)が13年にアメリカのスタックらによって登られた。また、アフリカの最高峰キリマンジャロ(5895メートル)が1889年にドイツのマイヤーらによって登られた。それらの登山者の最終目標とされたのがヒマラヤ、カラコルム、ヒンドゥー・クシなどの7000、8000メートルの高峰であった。

ヒマラヤの高峰で最初に登られたのはトリスル第1峰(7120メートル)で、イギリスのロングスタッフによる1907年の登攀であった。1936年ティルマンら英米合同隊によるナンダ・デビ(7816メートル)登頂が、第二次世界大戦前の最高記録である。エベレスト(8848メートル)が世界最高峰であるとして発見されたのは、1852年インドの測量局によってであった。イギリスのアルパイン・クラブが、1907年、創立50周年記念に登山を計画し、チベット側から7回も登攀を行ったが成功せず、そのほかK2(8611メートル)、カンチェンジュンガ(8586メートル)なども試登されたが成功しなかった。

第二次世界大戦後フランスのM・エルゾーグ隊が1950年アンナプルナ(8091メートル)の初登頂に成功して、ヒマラヤの黄金時代が始まった。ネパールの開国で、1953年イギリスのJ・ハント隊がエベレスト登頂、ドイツ・オーストリア隊がナンガ・パルバト、1954年イタリア隊がK2、オーストリア隊がチョー・オユー、1955年フランス隊がマカルー、1956年日本隊がマナスル(8163メートル)、スイス隊がローツェ、オーストリア隊がガッシャブルムⅡ、1957年オーストリア隊がブロード・ピーク、1958年アメリカ隊がヒドン・ピーク(ガッシャブルムⅠの別名)、1960年スイス隊がダウラギリ、1964年中国隊がゴサインタンに登頂し、世界の8000メートル級の巨峰の初登頂が終わった。

この間、登山用具、酸素器具、高所生理学、高所医学なども著しく発達し、多くの峰々が次々と登られ、日本もとくに毎年多くの登山隊を送るようになった。初登頂が終わると、さらに困難なルート、困難な季節の登攀や、ヒマラヤにおける縦走などが盛んになった。このように第二次世界大戦後は、ハーケンなど大量の登山用具を駆使しての登山が多かったので、「鉄の時代」などとよばれた。1970年代になると、できるだけ用具を用いない、また大量の物量作戦の極地法などによらない単独登山などのクリーンな登山が価値を認められるようになり、R・メスナーや日本の植村直己(なおみ)などが活躍したが、一方でより困難な登山はさらに拍車がかかり、一部では危険度の高い登山が多くなったことなどから問題が生じた。

[徳久球雄]

日本における登山の変遷

日本の登山は、山国である日本の風土の特徴で大小さまざまの山岳がそびえており、山麓(さんろく)の民衆から崇敬の的となっていたところから、宗教登山の形をとって、ヨーロッパよりもはるかに古くから行われていた。ここに日本の登山の性格が、諸外国と比して特色のあることが示されている。また、日本の山はヨーロッパの山と比して、峻険(しゅんけん)ではないため登山しやすく、そのため狩猟や山菜、キノコ採りなどで、早くから山に登っていたともいえる。

石器時代、八ヶ岳(やつがたけ)山群の裾野(すその)に生活していた日本の先住民族は、八ヶ岳山頂近くまで、弓矢を手に獣を追い求めており、彼らの使用した鏃(やじり)が発見されている。山に対する信仰は、水に対する信仰とともに、原始時代以前からと考えられ、その信仰の伝統は、山で修行を行う仏教系統の山岳修験道(しゅげんどう)の形をとるようになっていく。

日本の山岳信仰の中心であり、もっとも古くから開かれた山は、大和(やまと)の吉野大峰(おおみね)の連山であった。吉野の金峰山(きんぶせん)に登った最初の人は、文献的にいって古人大兄皇子(ふるひとのおおえのおうじ)で、645年(大化1)に法興寺で出家し、吉野山に入ったといわれる。大峰山は686年(朱鳥1)役行者(えんのぎょうじゃ)によって開かれたと伝えられている。富士山も伊豆に流された役行者が初めて登ったといわれているが、これは伝説にすぎない。しかし、平安時代の『富士山記』には、頂上の模様が正確に記されており、9世紀なかばにはすでにかなりの登山者があったと考えられる。奈良時代の山岳信仰は金峰山、大峰山から各地の高山にも及び、越中(えっちゅう)の立山、加賀の白山(はくさん)、木曽(きそ)の御嶽山(おんたけさん)、四国の石鎚山(いしづちさん)、中国の大山(だいせん)、九州の英彦山(ひこさん)、奥州(おうしゅう)の羽黒山(はぐろさん)、常陸(ひたち)の日光山などがその代表的なものであった。これらの霊山が初めて開かれたのは、大宝(たいほう)の前後から延暦(えんりゃく)に至る700~780年間、西暦でいえば8世紀の初めから終わりごろといわれるが、はっきりした記録は残されていない。奈良時代におこった山岳宗教は、平安時代になるとさらに盛んになり、古来の山岳信仰と山岳仏教とが合体し、日本独自の修験道がしだいに発達を遂げていった。

近世になると、戦国時代の動乱期は戦略上の必要から山に城が設けられ、峠路は主要な交通路となり、山岳における知識が要求された。信州の大門峠(だいもんとうげ)、飛騨(ひだ)の安房峠(あぼうとうげ)、越中のザラ峠(佐良峠)などはとくに有名で、富山の城主佐々成政(さっさなりまさ)が1584年(天正12)11月に新雪のザラ峠を越え、北アルプスの横断を決行し、浜松に徳川家康を訪れたのは、一つの登山史を形成しているといえよう。また慶長(けいちょう)年代(1596~1615)には越後(えちご)と羽前(うぜん)の国境の朝日連峰に、上杉家が大規模な軍用道路を開いた。江戸時代には、山岳地帯を領地にもつ加賀、松本、尾張(おわり)、高遠(たかとお)など各藩では、軍事的な意味から山林巡視に力を入れ、ことに加賀藩の山巡りは1640年(寛永17)から1870年(明治3)まで毎年繰り出され、いまの北アルプスの主要な尾根筋(おねすじ)をほとんど踏破していたという。そのほか江戸時代には、本草(ほんぞう)学者によって各地の山岳に薬草を探るための登山がしきりに行われ、植村政勝(うえむらまさかつ)(1695―1777)、水谷豊文(みずたにほうぶん)、野呂元丈(のろげんじょう)などが日光、富士、鳥海山(ちょうかいさん)、立山、白山、石鎚山などの山々に踏み入っている。

中世の信仰登山は、江戸時代になると一般民衆の間にさらに広まり、それとともに新しく開かれた山も少なくなかった。1828年(文政11)には播隆上人(ばんりゅうしょうにん)によって槍ヶ岳(やりがたけ)が開かれ、一時は登拝する者でかなりのにぎわいをみせた。江戸時代になって交通が発達し、旅行が容易になってくるにしたがい、民間信仰の特別な風習として、各地の名山に対し集団登山が行われるようになった。これが講社とよばれるもので、富士の登拝を目的とする富士講をはじめ、大山(おおやま)、月山(がっさん)、御嶽、立山などの登山をする大山講、月山講、御嶽講などが盛んになった。その参詣(さんけい)者の数は非常なもので、当時の一般民衆の生活のなかに根強く入っていった。さらにこの時代には、宗教的色彩を帯びず名山を訪れた何人かの登山者もいた。池大雅(いけのたいが)、谷文晁(ぶんちょう)、古川古松軒(ふるかわこしょうけん)、橘南谿(たちばななんけい)(1754―1806)など、画家、地理学者、儒者、医師など多くの職業の人々が、それぞれに山登りの楽しさを書き残している。

明治時代になると、外国人により各地の山々が登られ、中部山岳地帯の測量のための登山も行われた。そのほか、日本の山岳地帯の地理、地形、地質調査や、植物研究の登山も始まり、日本の登山が、いままでと違った形で発達してくるようになった。1888年(明治21)に来日したイギリスの宣教師W・ウェストンは『日本アルプス・登山と探検』を書き、地理学者志賀重昂(しがしげたか)は1894年に『日本風景論』を発行し、登山の気風を興作すべしと説いた。1902年(明治35)横浜の銀行員小島烏水(こじまうすい)は槍ヶ岳に登り、下山後ウェストンと知り合って、山岳団体の設立を勧められ、1905年10月に日本山岳会が誕生した。

明治後期に日本の登山熱は高まり、その黄金時代は1909年で、剱岳(つるぎだけ)をはじめ、穂高・槍縦走、赤石山脈横断などの大記録がつくられた。大正の初期までのほぼ10年間で、日本アルプスの主要な峰々はほとんど登り尽くされた。1913年(大正2)には参謀本部の5万分の1の地図が市販されるなど、登山は一般にも普及していった。また、1911年1月オーストリアの陸軍少佐レルヒTheodor von Lerch(1869―1945)によって日本に紹介されたスキー術は、これまでの夏山中心の登山方法を一変させる結果となった。スキーを利用しての積雪期登山が行われるようになり、富士山をはじめ妙高山などで盛んにスキー登山が繰り返された。1921年1月、厳冬の北アルプス燕岳(つばくろだけ)に松方三郎ら学習院隊が登頂したのを皮切りに、同年4月には白馬岳(しろうまだけ)に富山の内山数雄(1895―1975)一行が越後(えちご)側から登頂した。

これとほぼ時期を同じくして、ヨーロッパのアルプスにおける日本人登山者の活躍も目だった。1910年加賀正太郎(かがしょうたろう)はユングフラウを横断、1914年辻村伊助(つじむらいすけ)はメンヒ、ユングフラウ登山、1921年日高信六郎(ひだかしんろくろう)(1893―1976)はモンブランに登ったが、とくに同年秋の槇有恒(まきありつね)のアイガー東山稜(さんりょう)登攀は世界の登山界の注目を浴びた。槇の帰国によって、本格的なアルプスの登山技術が伝えられ、大正中期から各大学に設立された山岳部に広まっていった。大正中期から昭和の初期は積雪期初登頂時代であり、春からさらに厳冬の日本アルプスの高峰が初登頂された。日本最初の遠征隊は1925年槇を隊長とするカナディアン・ロッキーズのアルバータ遠征で、慶応義塾大学と学習院大学のメンバーによりみごと成功した。

積雪期初登頂時代に続いて、より困難な登路からの初登頂が始まり、穂高の滝谷(たきたに)・奥又白谷(おくまたじろだに)、剱岳の八ツ峰(やつみね)・源治郎尾根(げんじろうおね)、鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ)北壁などが登られた。同時に諸外国のヒマラヤ登山に刺激され、高所雪上露営の研究が始まり、極地法登山の導入と相まってまた新しい経験が積まれた。1936年(昭和11)立教大学の堀田弥一(ほったやいち)(1909―2011)らは、ついにヒマラヤのナンダ・コート初登頂に成功した。

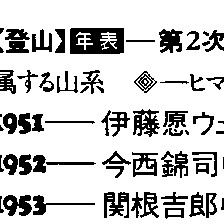

第二次世界大戦のため登山界はひとまずその活動を停止したが、戦後1953年(昭和28)南米大陸のアコンカグアを早稲田(わせだ)大学隊が登り、ヒマラヤのマナスルにも第一次登山隊が送られた。1956年には槇有恒を隊長とした第三次登山隊が日本隊として初の8000メートル峰マナスルの登頂に成功、これをきっかけに登山ブームがおこり、国内外の登山が、社会情勢の安定化とともに急速に盛んとなった。日本隊の海外登山は一段と活発となり、1952年から1965年までの13年間にヒマラヤとカラコルムに向かった隊は64隊を数え、22のピークを初登頂した。

1970年には日本山岳会のエベレスト南東稜、同会東海支部のマカルー南東稜と、8000メートル峰のバリエーションルートの登山やナンダ・デビの縦走など困難な登攀が多く行われるようになった。また中国側からのヒマラヤ登山も1979年以降開放され、日本山岳会のチョモランマ隊をはじめ、コングル、ミニヤ・コンガ、ボゴダなど、いままで入山が不可能だった地域の登山も可能になった。

このように日本も、登山の国際化、スピード化が進み、各国の登山競技会や会議に参加して、現在では全世界の山域で、日本の登山家が足跡を印していないところはないまでに、盛んになった。初登攀の頂上が少なくなり、困難な岩壁、氷壁の登山へと進むとともに、日中合同登山などの国際協力化も進んでいる。公募によるツアー的な登山隊すら現れるようになり、ヒマラヤトレッキングなど、中高年層を含めて広く一般に開放されて観光レクリエーション化し、多様化したが、反面、痛ましい事故の続発は、一つの社会問題ともなってきている。1996年(平成8)マナスルで遭難した小西政継(こにしまさつぐ)(1938―1996)など、著名な登山家の事故も後を絶たない。また、登山人口の増加は自然の破壊を促進し、エベレストのベースキャンプなどでは多量のごみが生じている。このため、世界的には山のごみを清掃する運動が、国内でもごみ持ち帰り運動が盛んになるなど、エコ登山が行われるようになった。

このように登山は成熟化したといえるが、若い登山家にとってはあくまでも未知のものであり、これまでと同様、アルピニズム化した登山が進むと思われる。

[徳久球雄]

登山技術

登山技術は、他のスポーツと異なり本来は競技でないだけに、その優劣はつけがたく、さらに自然条件により、同一の山、同一のコースでも、季節によりその難易度は異なるし、天候によっても異なる。したがって、登山技術は、広い意味では、しっかりした準備と訓練のうえにたって、行動計画を立案し、さらに自然と人間の関係を力関係のうえから判断していくことが第一で、登攀・歩行・生活などの具体的な技術は、むしろ二次的なものであるといえよう。

[徳久球雄]

登山の形式

往復、横断、縦走、放射状、集中、遡行(そこう)などに分けられる。(1)往復登山は、一つの山で同じコースを登降する初歩的なもの。(2)横断登山は、一峰または山脈などの一方の側から登山し、他の側に降りる方法。(3)縦走登山は、いくつかの山頂を連ねて歩く方法。(4)放射状登山は、山麓あるいは山中に根拠地を置いて周囲の山々を登降する方法。(5)集中登山は、一つの山頂を目ざして、数パーティーが違うルートから登山する方法。(6)遡行は、渓谷沿いに登降する方法。さらに極地法とよばれる大人数の支援によって、頂上に攻撃隊が立つという方法もある。

[徳久球雄]

登山計画

〔1〕一つの山を選び、登山期日を決め、パーティーのリーダーを決定する。パーティーの顔ぶれによって、体力・技術・経験から判断して隊の能力を考える。能力以上の山を望むことは危険である。登山前に数回の会合をもち、(1)目的地およびコースの決定、(2)リーダーとメンバーの決定、(3)予算、(4)パーティー各自の任務分担、(5)行動予定表、食料・装備表作成、参加者名簿作成、(6)現地・在郷連絡所設定、などについて検討協議する。その結果、参加者全員が目的の山についての知識をもち、コースも熟知しているようになれば理想的である。初心者で、ときどき自分がどのコースをたどったかわからぬような者もあるが、これでは登山したとはいえない。

〔2〕リーダーとメンバー 登山者が2人以上の場合、かならずそこにリーダーが定められる。パーティーは互いに尊敬し、ときには困難にもよく耐えぬく者でなければならない。そのなかでも人格が優れ、豊富な体験と強い体力をもち、全員をよく統率して、しかも登山技術の優れた人がリーダーとなる。大人数の場合には、チーフ・リーダーの下にサブ・リーダーを置く。サブ・リーダーはチーフ・リーダーを助け、ときには指導もする。

[徳久球雄]

トレーニング

山の難易により相違はあるが、登山にもトレーニングが必要である。平素から体を慣らし、体力を養っておくことが必要で、とくに筋肉を強くするということよりも、耐久力を養い、持久力を強くすることに重点を置く。また、とくに登山に必要なのは足と腰の強さであり、これは登山する直前に数日行ったぐらいでは効果はない。平常から心がけて、とくに乗り物の利用を避けるなどは一つの訓練方法である。また、体に抵抗力をつけるために、登山前10日ぐらいから、カロリー摂取に十分な注意を払うこともたいせつである。

[徳久球雄]

歩行技術

歩き方は、ペースと休憩の仕方がたいせつである。一定の速度で、足の裏全体を使って、リズミカルに歩くこと。自己の体力、山の状況、荷物の重さなどによって、疲労をできるだけ少なくするように調節して歩くことがたいせつである。一般的には登山開始から20分程度歩いたら一度休んで、身体・衣服・荷物の状況を調節し、次は40~50分に一度、10分程度の休憩が普通である。パーティーの歩行は足弱の者を標準とし、地図上でつねに自己の現在位置を確認しながら歩く。ガレ場、草付きなどはとくに注意する。

[徳久球雄]

登攀技術

岩壁・氷雪の登降には、安全を確保するための技術が必要である。岩壁の登攀は、手足の4点のうち、3点をつねにしっかりした足場に置いて、次の手掛りを捜しながら登降する。困難な所は同行者とザイル(ロープ)で結び合い、お互いに確保しながら登降する。手掛りが少なく、確保も困難な所では、ハーケン、カラビナ、さらに、あぶみ、アセンダー(ユマール)、チョック、滑車などの用具を利用する。氷雪の登降には、深雪の場合は輪かんじき、スキーなどを利用し、堅雪・氷壁の場合は、ピッケル、アイゼンを利用する。困難な所で、ザイルを用い、またアイスハーケン、カラビナなどを用いて確保しながら登降することは岩壁と変わりない。近年は技術が高度化し、オーバーハングした岩壁・氷壁も克服できるようになり、また、ハーケンなどを岩壁に残さないフリークライミングも盛んになっている。

登攀技術は、細心の注意と厳格な訓練を経て、初めて実際の登山に用いうるものであることに注意したい。

[徳久球雄]

生活技術

山小屋などの既設の施設を利用する場合は、他人の迷惑にならぬようにマナーを守る、という基本的な事柄が中心になる。テントなどを利用する場合は、どのような地形の場所がテントを張るのに適当かという判断、設営の技術、テント内における生活技術(換気、炊事などを含む)が必要になる。とくに夏季は増水、冬は雪崩(なだれ)などの危険があり、炊事用の水が得られるかということも、快適な生活を山中で送ることに関係する問題で、これも技術の重要な一側面である。またテントの用意がなく、露営をしなくてはならない状態になったときはビバーク(不時露営)するが、この場合は、ツェルトザック(小形で軽い登山用テント)の利用技術が必要であり、積雪期は雪洞あるいはイグルー(カナダ北東部で使用される雪小屋のこと)を建設してビバークに利用することになる。

近年、登山技術においてもグレード(難易度)を定めることが行われている。とくにヨーロッパ・アルプスおよび旧ソ連地域において山のコースのグレードを定め、それをどの程度登攀したかによって、登山者に登山許可を出す方法である。日本でもコースのグレードに等級づけがされているが、前述のように季節・天候などにより難易が異なる点など問題が多い。しかし、登山が大衆化された現在、自己の力以上の登山をする危険を予防するためにも必要であろうと考えられる。また、フランス、スイス、オーストリア、インドなどでは登山学校がつくられ、指導者研修・養成、ガイド養成が行われている。日本でも1967年立山に国立の登山研修所がつくられ、神奈川、長野、兵庫県などにも公立の登山研修所が設けられて指導者の研修が行われている。

[徳久球雄]

登山用具

登山行動は歩行が主体なので、多くの用具や食料を携行することはできない。また危険に直面することもあるので、十分な安全対策を経たものでなければならない。安全、堅牢(けんろう)、軽量、扱いやすさは用具の必要条件である。以前は、冬山登山では40キログラムを超える装備が必要とされたが、衣類や食料の軽量化が図られ30キログラム程度で十分となり、その分行動も自由化している。

[徳久球雄]

服装

平地における服装よりも、身体保護、保温、防水、防風の機能が必要とされる。したがって市街地における服装のように流行を追うことはできず、行動に便利なように機能化されていなければならない。歩行は大きな労働量を要するので、防寒具・雨具なども防寒・防水の機能が完全でなければならないが、激しい運動で汗をかいたときに簡単に放熱できるものでないと、汗が引く際に寒さで参ってしまうことがある。防寒用には毛織物が優れているが、近年、防水性や通気性にも優れた化学素材が発達し、衣類の軽量化が進んでいる。

[徳久球雄]

装備

基本的な装備は靴とザックで、これはいつどこへ行くときでも必要であるが、あとの装備は、対象となる山、登山に必要な期間、季節、パーティーの人員などにより相違がある。靴は、雪のない所の軽登山の場合は、キャラバンシューズとよばれる布製の軽登山靴などでよいが、その他の場合は革製編上げの底厚のものがよい。特殊なものとして、岩登り用のクレッターシューズ(キャンバス製フェルト底)や、日本独特の草鞋(わらじ)も効果を発揮する。冬季は防寒のためオーバーシューズをつける。ルックザックは登山期間に応じた荷物の量によって大きさが変わるが、全体として大きめのものを準備する(容量20リットル以下から70リットル以上まで種々の大きさがある)。長期間ベースキャンプで行動するときは、大きいものと小さいもの(サブザック)とを併用する。

[徳久球雄]

登攀用具

岩壁登攀には、人数に応じたザイル、ハーケン、カラビナ、ハンマーとセルフビレイ用のハーネス、さらに特殊な登攀用には、あぶみ、アセンダー、フィフィ、チョックなどが用いられる。氷壁登攀のためには、ピッケル、アイゼンのほかに、岩壁登攀用と同じくザイル、ハーケン、カラビナ、ハンマーがあるが、ハーケン、ハンマーは氷雪用のものを用いる。また雪崩紐(なだれひも)や標識布、さらにスキー一式、輪かんじきが必要になる。氷河の場合は、スノーラケットという大きなかんじきが便利である。

[徳久球雄]

生活用具

露営のためのテント一式は共同装備であるが、寝袋(シュラーフザック)、マットレス、テントシューズなどは個人装備である。石油こんろ、ランタン、燃料、炊事用具、鉈(なた)、鋸(のこぎり)、スコップや、炊事用の包丁、ざるその他の小さな用具も忘れないようにしなければならない。

[徳久球雄]

一般携行品

水筒(または魔法瓶)、日用品(マッチ、洗面具、ちり紙、ナイフ、缶切り、裁縫用具、筆記用具など)、地図、コンパス、時計、ライト、救急薬品、非常用食料などは、どんな種類の登山でも必要なものである。ラジオ、カメラ、嗜好(しこう)品も、ときに応じて準備する。

[徳久球雄]

食料

登山は労働量が非常に多く、体重50キログラムの人が平地で2500キロカロリーを必要とした場合、夏山では4000キロカロリー、冬山では5000キロカロリーぐらいが必要となる。しかも調理の条件が悪い。したがって食料は、美味で消化吸収のよいもの、栄養価の高いもの、軽量で腐敗変質しないものであることが必要である。しかし、山では労働が急激に過多となり、食欲は減少する場合もあるもので、これに対応する体力の抵抗を強めるため、出発する1週間ぐらい前から、十分な栄養を摂取しておく必要がある。登山食料といっても遠征などの場合を除き特別なものでなくてよい。主食は米(即席米飯も市販されている)・パンのいずれでもよいが、カロリー摂取を考え、バター・チーズ・肉類の脂肪質、ベーコン・ハム・ソーセージ・卵・豆・干だらなどのタンパク質、ニンジン・ホウレンソウ・ピーマンのビタミンAなどを適度に用意する。山小屋利用の登山でも、副食物を用意しないと、食欲不振をおこす場合がある。昼食は小屋の弁当よりパン食のほうがいい。

また、登山には、つねに非常用食料あるいは予備食料を携行しなければいけない。悪天候や事故、その他の事情で予定の日数が延びることがしばしばある。3日程度のプランの場合でも、1日分の予備食料はかならず持参すること。また、悪天候に災いされ、ゆっくり食事をとれぬ場合も考え、夜間歩きながらでも食べられる非常用食料も忘れてはならない。

携行食料は、日程により登山前に献立を考えて決める。献立はかならず実行する習慣をつけること。重いもの、おいしいものを早く食べてしまうことは慎まねばならない。献立は、手数のかかるものは、できるだけ避けるべきである。これらもパーティー各自の好みがあるので、登山前の会合で、互いによく検討して献立をつくるほうがよい。

多量の水の摂取は胃液を薄くするが、適度の水分補給は、脱水症などの予防のためにも必要である。食事は、昼食に限ることなく、適量ずつ1日の行程中、3、4回程度の多数食にしたほうが体力の調整に便利である。

[徳久球雄]

山の遭難

登山は、他の一般的なスポーツと比べて危険度の高いものである。山という大自然が人間に比べてあまりに偉大であるため、ときに危険が伴うことは否定できない。しかし、無謀や無知で引き起こされる遭難が詩的・劇的に扱われ、遭難死もいとわぬ思想に陥ることは、絶対に避けなければならない。遭難事故のほとんどは、基本的な技術を踏まえていれば避けられるもので、不可避的な遭難は数えるほどしかない。遭難の三大原因は岩壁・氷壁墜落、雪崩、疲労で、挑戦的で無謀ともいえる若年層の遭難が多いが、中高年層の遭難も増えており、遭難者の層は多様化している。スポーツ登山では、つねにより高度の山に目標を求めるのは当然で、それにあわせて自己の体力と技術を磨かなければならないが、自己の力の限界を忘れ、実力以上の登山を行わぬよう、慎重で謙虚な態度をもたなければならない。これが根本的には遭難を防止する最大の方法である。パーティーの能力を過信して無理な計画をたて、対象の山の研究調査をおろそかにして、不完全な装備で山に入る愚は避けること。日ごろの体力過信から、体が不調であるにもかかわらず登山することも、ときにはパーティーに迷惑をかける場合がある。また、出発ぎりぎりまで仕事をして体を疲れさせることや、夜行列車での睡眠不足なども遭難の遠因となっている。

天候の急変や、道に迷ったときにおこる心の動揺は、遭難への第一歩と考えてよい。このような場合、リーダーはまず第一に隊員を完全に掌握し、落ち着いて次の行動を慎重に考えなければならない。隊員が不安のあまりかってな行動をとって分散したために起こった山の悲劇は、意外に多い。道に迷った場合、もとの地点に引き返すというルールを守らず、勘に頼って行動することは、心身消耗の大きな原因となり、遭難に踏み込む。濃いガスや吹雪(ふぶき)で視界が悪く、しかも登路を失ったと感じたときは、その場に待機して、心を平静にして善後策を講ずるべきである。リングワンデルン(直進しているつもりで、実際は同一地点を環状に回っていること)なども、焦燥から行動したために起こることが多い。山での疲労にはかならず焦燥感が伴うもので、極度の焦燥感から常軌を逸した精神状態に陥ることもある。天候不良の場合の疲労は、遭難に近いものと考えるべきである。岩場での墜落事故も、多くは軽率とか不注意から起こっている。ルートとなっている岩場であっても、落石と岩ぬけなどをつねに念頭に置いて行動しなければいけない。

積雪期の遭難は、雪崩による埋没と吹雪によるコースの間違いが圧倒的で、夏山の場合は、雪渓の滑落か岩場での墜落が多い。自己のパーティーから事故者を出した場合、リーダーは他の隊員の精神的動揺を抑え、混乱しないよう指揮をとる必要がある。もし隊員が雪渓あるいは岩場から転落した場合、見える場所で停止していたら、他の隊員を落ち着かせて安全地帯に誘導したのち、転落場所まで降下して応急手当てを行う。もちろん二重遭難を十分考慮のうえで行動しなければならない。もし転落者が発見できない場合は、極力捜査し、手に負えなければ、ただちに救援を求める活動に移らなければならない。また、パーティーが動ける場合は、リーダーが現場に残り全員を掌握して救援隊を待つか、副リーダー格に現場を託して自ら救援を求めて下山する。もちろん現場の状況判断によるが、あくまでパーティーが分散しないよう、厳重な注意が必要である。吹雪その他で動きがとれなくなった場合は、地形をよく調べたうえで雪洞をつくり、待機することも考えないといけない。負傷者の応急処置は、転落、雪崩、あるいは疲労の場合など種々の状態が考えられるが、手当て後に動かしてもよい症状、安静を要する症状など、いちおう見極めてから慎重に行動すること。すでに絶命した場合は、遺体の移動はみだりに行ってはならない。

救援を求める場合は、(1)事故者の氏名、年齢、住所、勤務先、所属団体の有無、(2)リーダーの氏名、住所、(3)事故発生の場所、状況、時間、(4)残りパーティーの状況、(5)パーティーの装備、食料、(6)今後の行動をおちどなく連絡する。遭難現場から救援を求めるときは、大声、笛、物をたたくなど音響による伝達、白布その他を振るか掲げるなど視覚による伝達、夜間ならば灯火の点滅など、臨機の処置をとるべきであり、万国共通の信号をわかりやすく送る。その信号は、1分間に、10秒間隔で6回送り、1分間中止してまた10秒間隔で6回送る。これを何回も繰り返す。この信号を受けた場合の応答信号は、1分間に20秒間隔で3回行い、1分間休み、また繰り返すというものである。

[徳久球雄]

『深田久弥著『日本百名山』(1964・新潮社)』▽『槇有恒著『わたしの山旅』(1968・岩波書店)』▽『日本山岳会編『登山技術』全3巻(1961~1978・白水社)』▽『『新岳人講座』全9巻(1975・東京中日新聞社)』▽『高山研究所編『登山のルネサンス』(1982・山と渓谷社)』▽『文部省登山研修所編『高みへの挑戦』(1983・東洋館出版社)』▽『松林公蔵監、日本登山医学研究会編『登山の医学ハンドブック』(2000・杏林書院)』▽『山本正嘉著『登山の運動生理学百科』(2000・東京新聞出版局)』

改訂新版 世界大百科事典 「登山」の意味・わかりやすい解説

登山 (とざん)

アルピニズムalpinism,近代登山は,山に登ること自体に限りないよろこびを見いだし,登山が肉体と精神に与えるものを汲みとり人生のうるおいとすることを目的とする。宗教的な登山や戦争のための登山と異なり,登るという行為以外に目的をもたない点において近代登山はまさしくスポーツであり,ハイキングのような軽登山も高度の技術を要する岩壁登攀(とうはん)や氷壁登攀も登山である。

歴史

モーセはシナイ山で神の啓示を受けた。ハンニバルは前218年第2次ポエニ戦争で,兵約6万と象37頭を率いてピレネーやアルプスの山脈を越えたといわれる。歴史の中で山はときに聖なる所であり,ときに悪魔の住む所,あるいはまた戦いのため,生存のため征服し,切りひらくものであった。

ルネサンス時代になってはじめて,山は美の対象として認識されるようになり,1336年イタリアの詩人ペトラルカがプロバンスのモンバントゥー(1912m)に登ったとされ,58年B.ロタリオがロッチャメロネ(3537m)に登り,雪をいただく山への初めての登山となった。1492年にはアントアーヌ・ド・ビユらがドーフィネ地方のモンテギーユに登山,これがザイルなどを用いた最初の登攀といわれる。その後も登山が行われるが,これらは氷河の研究や植物採集,測量などの目的で行われたものや,宗教的な理由によるものが多い。

日本は地形的にアルプスやピレネーに比して峻険でなく,近づきやすいことから山に対する親しみの心をもつとともに,山を神の座として敬う山岳信仰が発達し,とくに平安時代にはいると高野山や比叡山を中心に密教の修練場として山岳が選定され,出羽三山や大峰山,英彦山などは修験道の聖地とされた。伝承によれば古く701年(大宝1)の佐伯有若による立山の開山,さらに717年(養老1)泰澄和尚による白山の開山,勝道上人による782年(延暦1)の日光男体山の開山があり,1149年(久安5)には富士上人末代が富士登山を行ったことが《本朝世紀》にみえる。近世になると,1584年(天正12)富山城主佐々成政が雪のザラ峠を越えるなど戦略上の登山があり,加賀藩や尾張藩などの山林保護のための山回り,幕府の命令による諸国への採草登山などさまざまな山登りが行われた。なかでも加賀藩による黒部奥山回りは1640年から1870年まで続けられ,今の北アルプスの主要な山々にほとんど登ったと考えられる。宗教登山も江戸時代になるとさらに栄え,富士講や御岳教など一般民衆の間に講中登山が普及していった。出羽三山,富士山,白山,立山,英彦山,大山などへ各地から先達につれられた多数の登山者が登っている。槍ヶ岳が播隆上人により開山されたのは1828年(文政11)のことであった。

近代的登山の発展

近代的登山の幕開けとなったのはアルプスの最高峰モン・ブラン(4807m)登頂である。1760年,ジュネーブの自然科学者H.B.deソシュールはフランスのシャモニを訪れ,モン・ブランの初登頂者に賞金を出すことを提唱し,これにこたえ86年シャモニの医者M.G.パカールと案内人の水晶取りJ.バルマが登頂に成功した。ソシュール自身も翌年登頂している。19世紀にはいって,ヨーロッパ・アルプスの登山は盛んになった。ことにイギリス人の活躍でアルプスの黄金時代を迎え,登山技術も急激に進歩した。1865年にはE.ウィンパーが登高不可能とみられていたマッターホルン(4477m)の登頂に成功した。また1857年には世界最初の登山団体であるイギリス山岳会(アルパイン・クラブ)がロンドンに創立された。この間アルプスの4000m級の高峰は全部登りつくされて,未踏峰がなくなると側稜や岩壁からのより困難なルート(バリエーションルート)からの登頂や冬季登山,案内人なしの登山などが行われるようになった。同時に新しい山々を求めカフカス,アンデスなどに目を向け,カフカスのエリブルス東峰(5621m)は1829年にK.ハシロフ,西峰(5642m)は74年イギリスのF.グローブ,アンデスの最高峰アコンカグア(当時7035m)は97年イギリスのE.A.フィッツジェラルド隊,ニュージーランドのクック(3764m)は94年,アフリカのキリマンジャロ(5895m)は1889年,アラスカのマッキンリー南峰(6191m)は1913年に初登頂された。19世紀の終りに活躍したイギリスの登山家A.F.ママリーはより困難なルートからの登山を提唱し,スポーツ登山はその困難さの中に喜びを見いだすと説き,これはママリズムとして近代のアルピニズムのおもな思想となった。

ヒマラヤは,18世紀ごろからキリスト教の宣教師やインドの測量局員などが足を踏み入れていたが,純粋な登山を目的にヒマラヤを訪れたのはイギリスのW.W.グレアムで,1883年ガルワールおよびシッキムの7000m近い数峰を登り,95年にはママリーがナンガ・パルバット(8125m)で消息を絶った。92年イギリスのM.コンウェーのカラコルム遠征隊は,パイオニア・ピーク(6888m)に登り,99年イギリスのD.W.フレッシュフィールドはカンチェンジュンガの山麓を一周した。1907年イギリスのT.G.ロングスタッフはガルワール・ヒマラヤのトリスル(7120m)に登頂したが,これが世界における最初の7000m峰登頂である。イタリアのL.A.アブルッツィは09年カラコルムのバルトロ氷河にはいり,世界第2の高峰K2を試登した。第1次大戦後,イギリス隊は世界の最高峰エベレスト(8848m)に21年第1次偵察隊を送り,チベット側からの登山を試みた。24年にはG.H.L.マロリーとA.アービンが頂上近くまで迫りながら消息を絶った。第2次大戦まではこのほかK2,カンチェンジュンガ,ナンガ・パルバットなどの高峰への登頂が試みられたが,8000mの高峰は一つも登頂されなかった。50年フランスのM.エルゾーグ隊は鎖国を解いたネパールにはいり,アンナプルナ主峰(8091m)に初めて登頂した。これが人類初の8000m峰登頂であり,またこの隊はナイロン製のテントやロープなどを最初にヒマラヤで使用した科学的装備の隊であった。これから登山装備は急速に進歩した。第2次大戦後,エベレストの登頂は南のネパール側に登路が求められ,52年の春・秋,スイス隊が攻撃,53年春,イギリスのJ.ハント隊のE.P.ヒラリーとシェルパのテンジンが,ついに登頂に成功した。64年までに8000m峰は全部登頂されたが,このエベレスト登頂がヒマラヤ登山の黄金時代を飾る偉業であった。そのなかには1956年日本の槙有恒隊のマナスル登頂も含まれている。

フランス隊に始まるナイロン装備や酸素器具など装備の急速な発達,高所における人体生理の研究に伴う行動の可能性の追求,さらにこれらを背景とした技術の発達により,困難なバリエーションルートの登攀,困難な季節の登攀が指向され,アイガー,グランド・ジョラス,マッターホルンのアルプスの三大北壁を一人で冬季に攻撃するなどの登攀,アンナプルナ,エベレストなどの巨大な氷壁の登攀,ヒマラヤやアンデスにおける高峰の縦走などが試みられている。1970年以降高峰の初登は世界的にもほとんど終わったが,登山者にとってはより困難な登山,すなわち無酸素,フリークライムなどの技術の展開を求めるとともに,世界各国の共同登山もさかんになり,また女性や高年齢者,障害者の登山等もさかんになってきた。

日本で近代登山の風潮が芽生えたのは,1894年地理学者志賀重昂が《日本風景論》を書き,〈登山の気風を作興すべし〉と説いたこと,また1888年に来日したイギリス人宣教師W.ウェストンの働きであった。小島烏水は1902年槍ヶ岳に登り,下山後ウェストンの著《日本アルプスの登山と探検》(1896)を読んで感激し,ウェストンと会い,武田久吉らとも協力して1905年に初めての登山団体として日本山岳会をつくった。明治末期から大正初期は日本アルプスの探検時代といわれ,主要な峰の登山が盛んに行われた。しかし,このころの装備はまだ日本古来のものであった。11年オーストリアのレルヒ少佐が日本にスキー術を伝え,スキーによる積雪期登山が始まった。21年9月,槙有恒がスイスのアイガー東山稜を初登攀し,その技術や装備を日本に伝え,ザイル,ピッケルなどによる岩登りや冬季登山などの近代登山が始まった。大正末期から昭和初期には北アルプスを中心とした積雪期初登頂時代となり,さらにヒマラヤ登山などの海外遠征が目ざされた。36年立教大学堀田弥一隊はガルワール・ヒマラヤのナンダ・コット(6867m)初登頂に成功した。

第2次大戦後の1952年今西錦司隊はネパール・ヒマラヤのマナスルを踏査し,翌53年早稲田大学関根吉郎隊は南アメリカのアコンカグア(6960m)登頂に成功した。日本山岳会によるマナスル登山は,53,54,56年と行われ,第3次の槙有恒隊の加藤喜一郎,日下田実が頂上に立った。さらに日本の登山者の足跡は,南米パタゴニアなど世界のすみずみにまで及んだ。処女峰登頂が終りを告げるとより困難なルートからの登攀が試みられ,ディレッティシマdirettissima(直登主義)というような風潮も生じた。69年には大量の用具を投入してアイガー北壁の直登(加藤竜男隊)が行われた。ヒマラヤ,アンデスなどでの日本隊の活躍も注目を浴び,70年松方三郎を隊長とする日本隊が日本人として初めてエベレスト頂上に立ち,南西壁登攀に先鞭(せんべん)をつけた。また,84年マッキンリーで消息を絶った植村直己も,五大陸最高峰征覇で知られる。一方,国内では第2次大戦後登山者が増加し,また観光化が進んで困難なルートに安易に登山したりすることから遭難が続発して社会問題化し,群馬県や富山県では登山条例を設け,季節やルートにより規制を行うようになった。しかし余暇の増大,都市人口の増加などは野外活動の活発化を促し,第2次大戦までは学生登山が多かったが,戦後はむしろ社会人山岳団体が活躍するようになった。また高年齢の登山者,女性登山者も多くなり,登山は健全な野外スポーツとして定着している

。

登山技術

登山は競技ではないため技術の優劣はつけがたく,さらに自然条件により,同一の山,同一のコースでもその難易度は異なる。したがって,登山技術は広い意味では,十分な準備と訓練のうえに立って行動計画を立案し,さらに自然と人間の力関係を判断していくことが基本で,登攀,歩行,生活などの具体的な技術は,むしろ2次的なものであるといえよう。登山の形式としては,(1)一つの山で同じコースを登降する往復登山,(2)一峰または山脈などの一方の側から登山し,他の側に下りる横断登山,(3)いくつかの山頂を連ねて歩く縦走登山,(4)山麓あるいは山中に根拠地を置いて周囲の山々へ登降する放射状登山,(5)一つの山頂をめざして,数パーティが違うルートから登山する集中登山,(6)渓谷沿いに登降する遡行などがある。さらに,極地法と呼ばれる,大人数の支援を受けて次々とキャンプを設営し,最後に攻撃隊が頂上をきわめるという方法もあり,ヒマラヤなどで行われる。

登山計画

まず目的の山を選び,登山期日を決め,隊(パーティ)のリーダーを決定する。メンバーの体力,技術,経験から判断して隊の能力を考え,それに適応した山を選ぶ。登山前に数回の会合をもち,(1)目的地とコースの決定,(2)リーダーとメンバーの決定,(3)予算,(4)各自の任務分担,(5)行動予定表,食料・装備表作成,参加者名簿作成,(6)現地・在郷連絡所設定などについて検討協議する。その結果,参加者全員が目的の山についての知識をもち,コースも熟知しているようになれば理想的である。登山者が2人以上の場合,必ずそこにリーダーが定められる。大人数の場合にはチーフ・リーダーの下にサブ・リーダーを置く。サブ・リーダーはリーダーを助け,ときには指導もする。なお,登山にもトレーニングは必要である。平素から身体を慣らし,体力を養っておく。筋肉を強くするということよりも,耐久力を養い,健康を堅持することに重点を置く。

歩行技術

ペースと休憩の取り方を中心に歩き方で登山の巧拙が決まる。一定の速度で,足の裏全体を使って,リズミカルに歩くこと。自己の体力,山の状況,荷物の重さなどによって,疲労をできるだけ少なくするように歩くことがたいせつで,一般的には最初の20分で一度休んで,身体,衣服,荷物の状況を調節し,以後は40~50分ごとに10分程度の休憩が普通である。パーティの歩行は足弱の者を標準とし,地図上でつねに自己の歩行位置を確認する。

登攀技術

岩壁・氷雪の登降には安全を確認するため多くの用具を使用しての技術が要求される。岩登り,あるいはロッククライミングといわれる。岩登りの基本は両手両足のうち3点をつねに安全な手がかりや足場に置き,一つだけを動かし腕に頼らず足で登る。バランスよくなるべく身体を岩に密着させないようにする。1人ずつ登り,残りの者は登攀者を確保する隔時登攀と,ある間隔を置いてザイルで結び合ったまま全員で一時に登る連続登攀がある。手がかりや足場など確保の支点になる岩角がない場合には,ハンマーで岩の割れ目にハーケン(ピトン)を打ち込み,これにカラビナを掛け,これにザイルを通して登る。割れ目のない岩場では埋込みボルトを用い,また足場のないオーバーハング(ひさし状に張り出した岩場)にはあぶみを使用する。手がかりが少なく確保も困難なところでは,さらにユマール(自己つり上げ金具),滑車などの装備を利用する。下降のときには,岩角,樹木,ハーケンを支点にして懸垂下降を行う。岩場は一枚岩のような岩壁(スラブ)や,煙突状の割れ目(チムニー)など種々な状態で連なり,また岩質も,もろくはげやすい岩,堅い岩,割れ目の利用ができない岩など,各種さまざまで,それぞれの相違で岩登り技術は変化してくる。そのためにまず必要なことは,岩場に対したら岩質を確かめ,安全ルートを見きわめてから登攀にかかるようにしなければならない。同時につねに細心の注意と大胆な行動が要求される。

氷雪の登降には,深雪の場合は輪かんじき,スキーなどを利用し,堅雪・氷壁の場合は,ピッケル,アイゼンを利用する。困難なところでは,ロープを用い,またハーケン,カラビナなどを用いて確保しながら登降することは岩壁と変りない。近年,登山技術においても等級を定めることが行われつつある。とくにヨーロッパ・アルプスおよびロシアにおいては山のコースの難易度を決め,どの程度経験したかによって登山者の技術に等級をつける方法が普及している。日本でもコースの難易度に等級づけをする試みが行われつつあり,登山が大衆化された現在,危険を予防するためにも必要であろう。また,フランス,スイス,オーストリア,ロシア,インドなどには登山学校がつくられ,指導者研修・養成が行われている。日本でも立山の国立登山研修所に続き神奈川,長野,兵庫にも県立の登山学校が設けられた。

生活技術

山小屋などの既設の施設を利用する場合は,他人の迷惑にならぬようなマナーを守ることが中心になる。テントなどを利用する場合は,どのような場所が適当かという判断,設営の技術,テント内における生活技術(換気,炊事などを含む)が必要になる。またテントなどがなく,露営をしなくてはならない状態になったときのビバーク(不時露営)の技術を習得したり,ツェルトザック(小型で軽い登山用テント)などを用意することも大切である。積雪期は雪洞,あるいはイグルーを建設してこれにあてることになる。

登山の適性

登山活動はそれ自体激しい運動であるうえ,厳しい気象条件,生活条件が加わるので,身体は激しい影響を受けることになる。対象となる山が高いほど受ける影響も大きい。低地登山(3000~5000m)では,天気がよければ身体への悪影響は少ないが,激しい運動であることには変りないから,平素普通の生活ができる人でも,心疾患,高血圧を医師に指摘された人は,本格的登山は避けたほうがよい。腎炎やネフローゼにかかったことのある人も,医師の指示に従ったほうがよい。

登山特有の病気に高山病があり,3000mくらいの山でもかかることがある。やや肥満型の若い女性や高齢者の罹患率が高い。熟練した登山家が高山病の症状を表すのは,約3700m以上だといわれ,3000m峰での一般登山者の高山病は,登高による過労が大きな誘因となっていると思われる。低地登山で最も注意しなくてはならないのは気温の変化である。山で雨や風に打たれたり,強い発汗の直後に冷風に吹かれたりすると,体温が急激に降下し,風邪をひいたり,ときには肺炎を誘発することにもなる。冬山登山の場合には,凍傷,凍死の危険も多い。低温による発病を防ぐには衣服による保温が第一である。

高地登山については,5500mの高所では,大気圧は平地の約半分になり,酸素分圧は平地の150mmHgから80mmHgに減少する。今かりに普通の人を,減圧室で5500mの高所条件に急にさらすと,血液の酸素飽和度は70%に下がってしまい,重篤な高山病症状を呈する。高山病はある高度以上で必ず起こるが,通常その高度に数日間滞在すると,人体が酸素不足に適応する高度順応(高度順化)が起こる。一般に順応には10日前後が必要であり,しだいに高度を増す一方,適当な時期に下降して休息するのがよいとされている。しかし,高度順応にも限界があって,5200m以上に長期間滞在すると,人体の機能は減弱していく。これを高所衰退と呼んでいる。6500m以上では酸素吸入なしに長期間滞在できない。高地登山では,酸素不足と低温があいまって指趾(しし)や顔面などの凍傷を起こしやすい。また,呼吸数の増加などのため体内水分の不感蒸散も多く,一方では補給難のため水分摂取も減少するので,脱水症にかかりやすい。1953年イギリスのエベレスト隊以来,高所登山者には最低1日約3lの水分補給が必要であるといわれている。脱水,赤血球増加に四肢の外傷などが原因となって,血栓性静脈炎が起きやすいことも知られている。南アメリカのアンデス山地の住民が一度平地に下りて,再びもとの高地に戻ると肺水腫を起こすことが知られている。同様の現象はヒマラヤ登山でも経験され,高所肺水腫と呼ばれている。

登山用具

登山行動は歩行が主体であり,多くの用具や食料を携行することには限度がある。まず,安全,堅牢,軽量,扱いやすさが用具の必要条件である。

服装

平地における服装よりも,身体保護,保温,防水,防風の機能が必要とされ,行動に便利なように機能化されていなければならない。防寒具,雨具なども汗をかいたときに簡単に放熱できるものが要求される。防寒用には毛織物や新素材が優れているが,セーターなどは胸が広くあけられるものが望ましい。

装備

基本的な装備は,靴とザックで,これはいつどこへ行くときでも必要であるが,その他の装備は,対象となる山,登山に必要な期間,季節,パーティの人員などにより相違がある。靴は雪のない所の軽登山の場合は,キャラバンシューズでよいが,その他の場合は革製編上げ底厚のものがよい(登山靴)。特殊なものとして岩登り用のクレッターシューズ(キャンパス製フェルト底)や日本独特のわらじも効果を発揮する。冬季はオーバーシューズをつける。リュックサックは登山期間に応じた荷物の量によって大きさが変わるが,全体として大きめのものを準備する。

登攀用具

岩壁登攀には,人数に応じたザイル,ハーケン,カラビナ,ハンマーとセルフビレー用の安全ベルト,氷壁登攀のためには,ピッケル,アイゼンが用いられる。また雪崩紐や標識布,さらにスキー,輪かんじきが必要になる。氷河の場合は,スノーラケットと呼ばれる大きなかんじきが便利である。

生活用具

露営のためのテント一式は共同装備であるが,寝袋,マットレス,テントシューズなどは個人装備である。石油こんろ,ランタン,燃料,炊事用具,なた,のこぎり,スコップやその他の小さな用具も必要である。一般携行品としては,水筒(またはテルモス),日用品(マッチ,洗面具,ちり紙,ナイフ,缶切り,裁縫用具,筆記用具など),地図,コンパス,時計,ライト,救急薬品,非常食などである。

食料

登山は労働量が非常に多く,体重50kgの人が平地で2500calを必要とした場合,夏山では4000cal,冬山では5000calぐらいが必要となる。消化吸収のよいもの,栄養価の高いもの,軽量で腐敗変質しないものであることが必要である。しかし,山では労働が急激に過多となり,食欲は減少する場合もあるので,これに対応する体力をつくるため,登山に出発する1週間ぐらい前から,十分の栄養食を摂取しておく必要がある。また,登山にはつねに非常食料あるいは予備食料を携行しなければならない。3日程度のプランの場合は,1日分の予備食料を持参し,夜間歩きながらでも食べられる非常食料も忘れてはならない。山で行動中はあまり水を飲まぬようにする。日中の食事は,適量ずつ1日の行程中3~4回程度の多数食にしたほうが,体力の調整に便利である。

登山のコラム・用語解説

【登山の用語解説】

- アイスフォール ice-fall

- 氷瀑(ひようばく)。氷河が急斜面を流れるときや急に曲がる所にできる。

- アブザイレン Abseilen[ドイツ]

- 懸垂下降。ザイルを身体にからませて岩・氷雪の斜面を下降する技術。

- アンカー anchor

- 自己確保。セルフビレーself-belayともいう。岩登りで確保者が岩角,木,ハーケンなどで落ちないように確保すること。

- アンザイレン Anseilen[ドイツ]

- ザイルで身体を結びあい,相互確保して墜落に備えること。

- 鞍部(あんふ)

- コルcol(フランス語)ともいう。大きな山と山との中間の稜線上の低い所。

- イグルー igloo

- 氷のブロックで作った半円形氷の家。積雪期の根拠地でキャンプとして使用。

- 馬の背

- 両側が深い谷となった狭い急峻な山稜。

- エギーユ aiguille[フランス]

- 針峰。針のように鋭い岩峰で,ニードルneedleと同じ。

- 尾根

- 両側が谷で囲まれた頂稜部の総称。頂上からの主尾根から派生する尾根は支尾根。

- オーバーハング overhang

- 岩がひさしのように張り出した部分。

- 肩

- ヨッホJoch(ドイツ語)ともいう。山の頂上近くで肩のようにやや平らになっている稜線部をいう。

- かやと

- カヤが生えた広い草原。

- ガリー gully

- 急峻な岩山にある大きな岩溝。クロアール,リンネ,ルンゼなどいろいろの言葉が用いられるが,だいたい同義である。

- カール Kar[ドイツ]

- 圏谷。氷河の頭頂部にある半椀状の地形。

- がれ

- 山腹に崩壊した土砂や岩石が堆積しているところ。〈ざれ〉〈ざり〉などともいう。

- カンテ Kante[ドイツ]

- 岩壁にできた稜角,切り立った角。

- きれっと

- 尾根上の深い切れこみ。切戸,切処と当字することもある。

- キンク kink

- ザイルにできる巻きこぶ。

- グリセード glissade

- ピッケル,杖などで制御しながら,堅雪の斜面を靴で滑り降りる技術。

- クレバス crevasse

- 氷河上の亀裂。

- ケルン cairn

- 積み石,記念塚。登降路の指針として,あるいは登山の記念としてピラミッド状に石を積み上げたもの。

- ゴルジュ gorge

- 廊下。谷の両側の岩壁がそばだって迫り合った深い谷。

- ジャンダルム gendarme[フランス]

- 前衛の意で,主峰の前に護衛するようにそびえている岩峰をいう。

- スタンス stance

- 岩登り,氷雪登攀の際の支えとなる足場。

- スノーブリッジ snow bridge

- 氷河や雪渓などにできるもので,空洞になった上に橋のようにとり残された雪の状態。

- スラブ slab

- 一枚岩。

- 制動確保

- ダイナミックビレーdynamic belayともいう。ザイルによる確保の一つで,ショックを直接身体に受けないように摩擦力を利用する技術。

- 雪庇(せつぴ)

- 積雪が稜線の風下に張り出してできる雪のひさし。

- チムニー chimney

- 岩の割れ目で煙突状になっているところ。カミンKamin(ドイツ語)ともいう。

- チョックストーン chock stone

- 岩溝やチムニーにくさびのようにはさまった岩石。

- チンネ Zinne[ドイツ]

- 巨大な岩壁をもち,とがってやや独立した峰。

- デブリ débris[フランス]

- 破片。雪崩や岩雪崩で落ちてきてたまった雪塊や土砂をいう。

- テラス terrace

- 岩登りの中継点として利用できる岩壁の棚状になった部分。

- 鉈目(なため)

- 樹木の幹に鉈の切れめを入れて道標としたもの。

- のぞき

- 切り立った山稜で,そこから直下に深い谷を見下ろせる場所。

- バットレス buttress

- 屹立(きつりつ)した壁状の岩稜。

- ピトン piton

- ハーケンHaken(ドイツ語)と同じ。岩壁・氷雪の登攀で,確保や登攀の補助として岩壁などに打ち込んで使用する鉄釘。

- ビバーク bivouac

- 予定外の所でする露営。

- ブッシュ bush

- やぶ。

- ベルクシュルント Bergschrund[ドイツ]

- 雪渓や氷河の氷と山側の岩壁との間の割れ目をいう。

- ホールド hold

- 岩登りで,手がかり,足がかりになる岩角をいう。

- モルゲンロート Morgenrot[ドイツ]

- 夜明け前に高い尾根筋がまず太陽の光を受けて赤く輝くこと。

- モレーン moraine

- 堆石。氷河によって運ばれて堆積した土砂。

- リングワンデルング Ring Wanderung[ドイツ]

- 濃霧,暗夜,吹雪などで方向感覚を失い,同一地点をぐるぐる回っていること。

遭難

山という大自然は人間に比べてあまりに偉大であり,ときに危険が伴うことは否定できない。しかし,遭難死もいとわぬ思想に陥ることは,絶対に避けなければならない。遭難事故のほとんどは無知,無謀によるもので,不可抗力の遭難は数えるほどしかない。遭難の三大原因は岩壁墜落,雪崩,疲労で,犠牲者は圧倒的に20歳を中心とした青年層である。自己の能力の過信はもちろん,パーティの能力を過信してむりな計画を立て,対象の山の研究調査をおろそかにして不完全な装備で山にはいる愚は避けなければならない。

天候の急変や,道に迷ったときに起こる心の動揺は,遭難への第一歩と考えてよい。このような場合,リーダーはまず第一に隊員を完全に掌握,落ち着いて次の行動を慎重に考えなければならない。道に迷った場合,もとの地点に引き返すというルールを守らず,勘にたよって行動することは,心身消耗の大きな原因となり,遭難にふみ込む。濃いガスや吹雪で視界が悪く,しかも登路を失ったと感じたときはその場に待機し,心を平静にして善後策を講ずることが第一であり,リングワンデルング(直進しているつもりで,実際は同一地点を環状に回っていること)なども,焦燥から行動したために起こることが多い。山での疲労には必ず焦燥感が伴うもので,極度の焦燥感から常軌を逸した精神状態に陥ることもある。天候不良の場合の疲労は遭難に近いものと考えるべきである。

積雪期の遭難は,雪崩と吹雪が圧倒的で,夏山の場合は,雪渓の滑落か岩場での墜落がほとんどである。自己のパーティから事故者を出した場合,リーダーは他の隊員の精神的動揺をおさえ,混乱せぬよう指揮をとる必要がある。もし隊員が雪渓あるいは岩場から転落した場合,他の隊員を安全地帯に誘導した後,転落場所まで降下して応急手当を行う。遭難現場から救援を求めるときは大声,笛,物をたたくなど音響による伝達,白布その他を振るか掲げる視覚による伝達,夜間ならば灯火の点滅方法など臨機の処置をとる。万国共通の信号は,1分間に10秒間隔で6回送り,1分間中止してまた10秒間隔で6回送る。これを何回もくり返す。応答信号は,1分間に20秒間隔で3回行い,1分間休み,またくり返すというものである。吹雪その他で動きがとれなくなった場合は,地形をよく調べたうえで雪洞をつくり,待機する。遭難者がすでに絶命した場合は,遺体の移動はみだりに行ってはならない。このような不幸な事態を招くことは登山の本質をみずから放棄することであって,遭難しないような細心の配慮が払われなければならないのはいうまでもない。

→アルプス →ヒマラヤ →ロッククライミング

執筆者:徳久 球雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「登山」の意味・わかりやすい解説

登山【とざん】

→関連項目極地法|デブリ|トラバース|飯盒|ビバーク

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「登山」の意味・わかりやすい解説

登山

とざん

mountaineering

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「登山」の読み・字形・画数・意味

【登山】とざん

字通「登」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の登山の言及

【アルピニズム】より

…広義には登山全体を指すが,とくに近代登山とその思想を指すといってよい。狩猟や信仰,測量などの目的による登山ではなく,登山そのものを目的として,より高く,より新しく,より困難な登山を目ざすことの中に喜びと楽しみを求め,科学的,総合的に知識と技術を養い,強い情熱をもって全人格的に登山に対していこうとする考え方である。…

【アルプス[山脈]】より

…緑色のじゅうたんになぞらえられる草地,斜面の紺青色の森林,岩峰と雪原や氷河,紺碧の湖水が鮮やかに輝いてみごとなコントラストをなし,その間に調和のとれた風景が醸し出される。アルプスの観光は,古くはローマ時代の温泉集落に求められるが,現在の主要な観光地は避暑地や登山基地から発展したものが大部分である。第2次世界大戦後の目覚ましい観光業の発展は,スキー人口の急増に負うところが多く,ホテル,ペンションなどの宿泊施設の充実やスキー場とリフトの拡大,テニスコートなどのレジャー施設,さらにはレストラン,みやげ物店などの関連産業が盛大となり,地域住民に就業の場を年間を通じて提供することになった。…

【ヒマラヤ[山脈]】より

…9月下旬からポスト・モンスーン期となり,11月は快晴の多い季節となるが,冬の夜間は気温が低下する。プレ・モンスーン期とポスト・モンスーン期が登山の時期である。 高低・起伏に,乾燥から湿潤までの変化が重なって,亜熱帯から氷雪までの気候帯がみられる。…

※「登山」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...