翻訳|combustion

精選版 日本国語大辞典 「燃焼」の意味・読み・例文・類語

ねん‐しょう‥セウ【燃焼】

- 〘 名詞 〙

- ① 燃えること。物質が熱と光を伴って酸化する現象。時に光や熱を伴わない酸化反応や、水素が塩素中で燃えたり、燐が塩素と反応して発熱・発光したりする場合のように酸素が関係しない場合にもいう。

- [初出の実例]「土質は礦物の一種にして〈略〉水に溶解せず火に熔鑠せず又着火燃焼することなし」(出典:博物学階梯(1877)〈中川重麗訳〉)

- ② 心の熱くわきたつこと。情熱や活力、肉体等の全てを傾けて事にあたること。

- [初出の実例]「命の心棒を無理に曲げられるとでも云はなければ形容しやうのない活力の燃焼(ネンセウ)を内に感じた」(出典:彼岸過迄(1912)〈夏目漱石〉二八)

改訂新版 世界大百科事典 「燃焼」の意味・わかりやすい解説

燃焼 (ねんしょう)

combustion

物質が酸素などの酸化剤と化学反応を起こして生成物になると同時に,熱や光の形でエネルギーを放出する現象をいう。したがって,これは物質変換の過程であると同時に,エネルギー変換の過程であるが,前者は実際にはあまり使われないので,利用上は後者がおもな対象となる。家庭用の厨房(ちゆうぼう)・暖房器具から自動車,航空機のエンジン,さらに工業炉に至る一連の機器,設備は制御されたエネルギー変換の例であり,逆に制御に失敗してエネルギーの暴走が生じたのが火災や爆発災害である。また,これらの利用に当たり物質変換の過程に配慮を欠くと有害な生成物が発生し,排ガスによる大気汚染や中毒事故の原因となる。このように燃焼はわれわれの生活に密接な関係をもつ現象であって,利用と災害の二つの面をもつ。しかしその本質は両者で変わるところはなく,いずれの場合も熱の発生源である化学反応とそれに付随する熱の移動や気体の流れの複合領域の問題としてとらえることが必要である。

燃焼の形式

一般に,燃焼はこれにかかわる物質の種類や状態,環境条件などが多岐にわたるため,一見著しく多様な挙動を示すが,これは形式的には次のように分類できる。(1)均一(均質)系燃焼と不均一(不均質)系燃焼 燃焼に関与する相の数による分け方で,水素ガスやプロパンガスの燃焼のように単一相のときを均一系,ガソリンのような液体やプラスチック,木材などの固体のそれのように2相にまたがる場合を不均一系という。(2)伝播(でんぱ)燃焼と定置(定在)燃焼 燃焼によって生ずる火炎の位置が時間とともに変わるか変わらないかによる分類。ガスの爆発や液面上の火炎の移動は伝播燃焼,ブンゼンバーナーの火炎は定置燃焼の例である。(3)予混燃焼と拡散燃焼 火炎の上流側で可燃性ガスと酸化剤があらかじめ混合された状態で燃焼する形式を予混燃焼といい,酸化剤が周囲の雰囲気から拡散によって供給される形式を拡散燃焼と呼ぶ。エンジンやガスこんろのように燃焼を利用する場合には前者が使われ,火災のように液体や固体の可燃物が燃える場合には後者となる。ただし,火薬やロケット推進薬は液体や固体であるが,このときにはあらかじめ物質内に酸素が含まれているので,多くの場合予混燃焼である。(4)層流燃焼と乱流燃焼 火炎に流入する可燃性の気体や混合気の流れが層流か乱流かによって,燃焼の形式は層流燃焼と乱流燃焼に分かれる。両者の区別は流速,寸法,流体の粘性,密度によって決まるレーノルズ数で定まるから,流速が大きい場合や,規模が増大すると同じ物質系でも乱流燃焼となる。厨房用バーナーはふつう層流燃焼であるが,工業用バーナーは乱流燃焼である。現実に起こる燃焼はどんなものでもほとんどこの四つの形式の組合せから成っている。

燃焼の発生

燃焼を時間的な経過からみると,これは燃焼形式のいかんにかかわらず,燃焼の発生と継続の二つの過程に分かれ,それぞれ異なった特性を示す。燃焼の発生は発火(着火,点火)と呼ばれ,これには自然発火と口火による発火の二つの形式がある。前者は,可燃性の混合系または可燃性の物質が酸化性雰囲気内で,みずから燃えはじめる現象を指す。これに対し,後者は口火による混合気の発火現象で,引火とも呼ばれる。

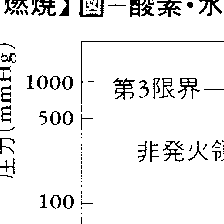

自然発火が起こるためには物質とエネルギーに関する条件が満たされなければならない。物質条件としては,可燃物と酸化剤の混合割合が物質の種類,温度,圧力等によって定まる特定の範囲内にあることが必要である。気体可燃物においてはこれを可燃範囲(燃焼範囲,爆発範囲)と呼び,可燃物濃度の薄い側の可燃限界を下限界,濃い側を上限界と名づける。代表的な気体の可燃範囲を表に示す。他方,エネルギーに関する条件としては,発火を起こすに必要な混合系の温度がよく用いられ,可燃性混合気の場合には温度-圧力線図のうえで発火と非発火の領域を区別できる。図に酸素と水素の混合気の温度-圧力線図を示す。この二つの領域を分離する曲線の各分枝は圧力の低いほうから順に,第1,第2,第3限界と名づけられ,第1と第2限界で構成されるとがった部分を爆発半島ともいう。また可燃性ガスの種類によっては,第3限界の低温側に温度の低い特殊な火炎を伴った酸化反応の進行する領域が現れることもある。これは冷炎領域と呼ばれる。発火の仕組みを説明する考え方には,可燃性混合気の内部における発熱と放熱のバランスに基礎を置く熱発火理論と,燃焼の連鎖的な化学反応を支配する活性な化学種の生成と破壊のバランスに着目する連鎖発火理論の二つがある。一般に圧力の高いところや固体混合物では熱理論,逆に圧力の低い混合気では連鎖理論が有効といわれ,とくに第2限界は後者でないと説明がつかない。しかし,実際の発火現象は反応と熱の組み合わさったものであるから,このような区別は便宜的なものにすぎない。なお,自然発火の起こる最低の温度はしばしば発火温度(自然発火温度)と呼ばれるが,この値は加熱条件によって変わるので物質固有の定数とはいえない。

もう一つの発火形式である口火による発火(引火)は,可燃性の混合気が口火によってエネルギーの供給を受け,その付近で局部的に自然発火を起こす現象である。自然発火と異なる点は,熱源が小さく熱バランスのうえで放熱が大きいため,発火に要する温度が高く,また発火に引き続いて火炎伝播を伴うところにある。口火は発火源ともいわれ,その種類は多いが,おおまかには電気火花,熱面,高温ガスの三つに整理できる。ただし熱面とは高温の固体表面のことで,加熱抵抗線,煙道の壁,摩擦による高温部,タバコの火などはその例である。いずれの場合も発火が起こるための限界は,口火の温度や火花エネルギーで表される。電気火花による発火エネルギーの限界値は表を参照されたい。

燃焼の継続

発火に引き続く燃焼の継続は先にも触れたとおり,形式的に伝播燃焼と定置燃焼の二つに分けられる。しかし予混燃焼においては後者は前者の特殊な場合にすぎないので,この過程の主役は火炎伝播である。火炎伝播現象の説明には,熱が火炎から前方の未燃混合気へ伝達され,その予熱に基づいて発火に至る化学反応が起こるとする熱的な考え方と,火炎中に存在する活性化学種が未燃部分に拡散によって運ばれ,そこで発火反応が起こるとする物質的な考え方がある。それぞれ火炎伝播の熱理論および拡散理論と呼ばれているが,熱理論のほうが適応性が広い。伝播の主体となる予混炎は常温常圧の条件のもとで10⁻2cmくらいの厚さをもつ。その移動速度は未燃混合気が火炎に直角に入り込む速度として定義され,燃焼速度と呼ばれる。可燃性ガスの種類,濃度,また温度,圧力等の条件で変わるが,表に示したように普通の炭化水素では40cm/s程度である。しかし,火炎が空間を移動する見掛けの速度は未燃混合気が流れていない場合でも,火炎の高温によるガスの熱膨張により火炎直前の未燃混合気は火炎と同じ方向に動いているので,燃焼速度よりは大きく,これは火炎速度と呼ばれる。一般に燃焼速度は混合気が乱れたり圧縮されていると加速される。このような可燃性雰囲気中の火炎伝播は,自動車エンジンのシリンダー内や建物内のガス爆発などで実際に起こっている。また,これらの火炎伝播現象は幅の狭い熱パルスが空間を移動する現象とみなされるので,これを波動に見たてて燃焼波と呼ぶこともあり,このとき火炎の前面を波面にならって火炎面という。さらに火炎の伝播が著しく加速を受けると火炎面に衝撃波を伴うようになるが,この状態は爆ごう(轟)またはデトネーションと呼ばれ,前記の火炎伝播とはまったく異なった特性を示す(〈爆発〉の項参照)。

ところで,火炎の移動は未燃混合気を火炎の進行と反対方向に流すことにより止めることができる。この操作は火炎の安定化といわれ,その結果として生じた静止火炎が定置火炎,その燃焼形式が定置燃焼である。前記の定置燃焼が伝播燃焼の特殊な場合にすぎないといったのはこれにほかならない。したがって,定置燃焼と伝播燃焼では火炎の構造や特性には変りなく,工業的な利用においては連続燃焼が可能であるという利点を生かして定置燃焼が多く使われる。このような予混燃焼における火炎の温度は,可燃性ガスや酸化剤の種類,濃度その他によって変わるが,一般に混合組成が化学量論比(当量比=1)のときに最高となり,濃度がこれより大きくなっても小さくなっても降下する。表に代表的な可燃性ガスについて,予混炎の最高温度を示したが,この温度は反応により生じた熱が火炎の外にまったく逃げないとしたときの計算値で,しばしば断熱火炎温度と呼ばれる値である。また予混炎の発光は火炎面の中で起こっている反応に基づく化学発光であり,OH,C,CHなどを発光源とする帯スペクトルから成る。

以上は予混燃焼における火炎伝播であるが,酸化剤を含まない可燃性ガス単独の場合にはこのような現象は起こらない。しかし可燃性ガスをバーナーなどを用いて空気中に放出すると,外周部においてガスは空気と混合するので燃焼させることができる。このような定置燃焼の形式はバーナー拡散燃焼と呼ばれる。ただこの場合には可燃性ガスと空気の割合,火炎温度などを任意に変えることはできず,また現象を支配するのは可燃性ガスと空気の間の拡散,混合などの外部因子であるため,燃焼速度は定義できない。気体の定置拡散燃焼は燃料ガスが漏れたときの火災などで生ずるがその他には少なく,むしろこの形式は可燃性の液体や固体を微粒化して燃焼させるときに用いられる。原油や重油の噴霧燃焼,微粉炭燃焼,微粉炭と石油の混合スラリーを用いるCOM燃焼などの工業用バーナーがその利用の例である。

さらに,液体や固体はその表面に沿って火炎が伝播する。この現象は燃え広がりと呼ばれ,可燃性混合気中の予混炎の伝播と違って一種の拡散炎の伝播である。流出した石油類の上を火炎が移動する場合や,建物内の火災時に火炎が内装材を伝わって移動するのはこれである。火炎移動は,すべて火炎からその前方の未燃焼の液体ないし固体に熱が伝わり,そこで蒸発または分解が起こって発生した可燃性ガスが空気と混じって燃えることで起こる。液体と固体とではこの予熱のための伝熱形式,発生するガスの種類,発生方式などに多少の相違があるが,基本的には大差がない。一般に予混燃焼の火炎伝播に比べ速度は遅く,また固体の場合には燃え広がりの方向により速度が変わる。上向伝播の速度が大きいのは未燃部分の予熱が容易なためである。

これらの表面に沿った燃え広がりは,液体や固体の場合には火炎が可燃物の端に達すると全面的な燃焼に移る。石油貯槽の火災や木造建物の火災はこの状態であり,とくに可燃物が液体のとき,この燃焼形式は液面燃焼またはプール燃焼と呼ばれる。これらの燃焼は規模が大きくなると火炎が乱れ,炭素数の多い可燃物では多量のすすを生成する。この場合に限らず一般にすすは,燃焼の中間過程で生じる遊離の炭素が火炎中で空気により酸化しきらずに外部に放出され,凝集,成長したものである。予混燃焼に比べ,拡散燃焼においてすす発生量が多いのは,空気の供給が悪いことによる。なお拡散炎の発光は火炎中におけるこの遊離炭素の熱発光が主体であり,これは予混炎のそれと違って連続スペクトルを示す。

燃焼の結果として生ずる作用は大別すると熱作用,力学作用,化学作用の三つに分かれる。熱作用は火炎からの熱放射,熱気流などの形で現れ,力学作用は火炎伝播,爆発に伴って生じ,動的な破壊効果と静的な仕事効果が含まれる。これに対して化学作用はほとんど燃焼生成物に基づき,その中に含まれるすすや煙や有害ガスがその主体である。暖房・厨房器具,ボイラーなどの燃焼機器は熱作用,エンジンなどは力学作用の利用であるが,逆に火災や公害による人的な被害は化学作用に起因することが多い。

執筆者:秋田 一雄

原子力

原子炉で核燃料が核分裂によりエネルギーを発生することを燃焼という。その程度を表すには,核燃料単位質量当りから発生したエネルギーを意味する燃焼度burnupを用いる。通常は核燃料1t当りの発生熱エネルギーをMW日で換算し,MW日/tという単位を用いる。軽水炉では3万~4万MW日/t程度,高速増殖炉では10万MW日/t程度の燃焼度を燃料の設計目標としている。

執筆者:近藤 駿介

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「燃焼」の意味・わかりやすい解説

燃焼

ねんしょう

combustion

物質が空気または酸素の中で、光や炎をあげて燃える現象をいう。しかしもっと一般的に炎をあげて燃える現象をさしていうことが多くなった。たとえば、フッ素や塩素の中ではいろいろな物質が炎をあげて燃えるし、原子吸光分析などでは一酸化二窒素(亜酸化窒素)によるアセチレンの燃焼なども利用する。塩素の中ではメタンやリンなどが炎をあげて燃える。これらも現象からみてやはり燃焼のなかに含めて扱うことが普通である。

家庭での都市ガスやプロパンガスの燃焼やマッチ、落ち葉焚(た)き、花火などの卑近な例から、ロケットの推進に至る広い範囲で、化学エネルギーを熱エネルギーに変換するための手段として利用されている。

なお、生体内の緩やかな酸化反応も燃焼ということがある。

[山崎 昶]

燃焼の定義

よく「熱と火を伴った酸化反応」という定義がされているが、現在では化学反応に伴う熱エネルギーの移動と気体の流れの問題としての見方が主流である。この立場から燃焼現象を考えると、発火と火炎伝播(でんぱ)とに大別できる。後者は、火炎面に入ってくる燃料の未燃ガスの流れ方によって、層流火炎伝播と乱流火炎伝播とに分けられる。現象の関係する相が単一の場合は均一系、二相以上の場合は不均一系とよぶ。さらに、火炎面に到達するよりも前で、空気や酸素などの酸化剤と燃料気体が混合している「予混燃焼」と、混合が行われていない「拡散燃焼」に分けることも行われる。たとえば、薪(まき)や木炭などの固体の燃焼は、不均一系拡散燃焼である。

[山崎 昶]

燃焼のための酸化剤

ほとんどの燃焼は酸素との反応であるが、前記のようにフッ素、塩素などのほか、硝酸塩や過塩素酸塩などを酸化剤として用いることもある。これらの酸化剤を「支燃性物質」といい、燃料のほうを「可燃性物質」という。よく新聞紙上に散見する「可燃性混合物」というのは、この支燃性物質と可燃性物質との混合物のことである。

[山崎 昶]

燃焼の反応機構

一般に燃焼の主反応は気相中でおこるが、固体の表面に触媒作用をもつ箇所があると、この表面で酸化反応がおこり、表面燃焼が始まる。燃焼が始まるのに必要な最低温度は発火点とよばれている。よく手品に出てくる角砂糖に火をつけるトリックも、灰の中にある炭酸カリウム分などによる触媒作用で発火点が低下することを利用して、表面燃焼をおこさせるのにほかならない。物質が完全に燃焼するときに発生する熱量を燃焼熱heat of combustionといい、普通は物質1グラム当りあるいは1モル当りの値をキロカロリーで表す。発熱量という用語も、とくに工学の分野では用いられる。

都市ガスの炎などは、均一系予混燃焼の例であるが、定常的な層流炎である。これが認められるのは、燃料ガスの流速と、混合気体の燃焼速度がうまくつり合ったときである。内炎は未反応の燃料気体を含み、還元性をもっているので還元炎という。外炎は酸化炎とよばれる。このような炎の特性は、吹管分析や熔球(ようきゅう)反応(リン塩球やホウ砂球)などの乾式の分析法に利用されるが、陶磁器のうわぐすりなども、この酸化炎と還元炎とで異なる色となることを利用することも少なくない。たとえば、銅イオンは還元炎では赤系統、酸化炎では青系統の色となる。

このように身近な現象であり、100万年以上の人類による利用の歴史をもっているのだが、その機構や現象の解析にはまだ未知の点がある。基礎的な研究が進歩しだしたのはここ20年ぐらいであろう。とくに災害などとの関連もあり、また高速反応に対する研究手段も増加してきたためである。

[山崎 昶]

『熊谷清一郎著『火』(岩波新書)』▽『ファラデー著『ロウソクの科学』(三石巌訳・角川文庫/矢島祐利訳・岩波文庫)』

化学辞典 第2版 「燃焼」の解説

燃焼

ネンショウ

combustion

燃焼とは,熱と光を伴う酸化反応であるといわれる.しかし,この定義は必ずしも十分でなく,むしろ燃焼の現象は,化学反応を伴う熱移動と気体の流れの問題であるというのが,最近の燃焼学の立場である.その意味で燃焼は,熱,流れ,化学反応の境界領域の現象としてとらえることが必要である.燃焼の現象は,これを時間的に分けると発火と火炎伝搬に大別されるが,後者は火炎面に入る未燃ガスの流れの状態により,層流火炎伝搬と乱流火炎伝搬に分かれる.発火と火炎伝搬を比べると,多くの場合,後者は定常問題として取り扱えるのに対し,前者は現象が非定常なため難しい点が多い.また,燃焼は現象の関係する相が一つであるか,二つ以上にまたがるかによって,均一系と不均一系の燃焼に分かれ,さらに空気などの酸化剤が火炎面の上流で燃料と混合しているか否かにより,予混燃焼と拡散燃焼に分類できる.工業的に利用される気体燃料では,均一系の予混燃焼が多いが,液体や固体のそれは,不均一系の拡散燃焼となる.燃焼は,家庭用のガスコンロから宇宙ロケットに至る広い範囲に利用されているエネルギー変換の一つで,その使用の歴史はいちじるしく古いが,その機構や現象の詳細は,いまなおわからない点が多く,基礎的な研究が進んだのは,ここ50年ぐらいにすぎない.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「燃焼」の意味・わかりやすい解説

燃焼

ねんしょう

combustion

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「燃焼」の意味・わかりやすい解説

燃焼【ねんしょう】

→関連項目燃料

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「燃焼」の読み・字形・画数・意味

【燃焼】ねんしよう

字通「燃」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の燃焼の言及

【酸化・還元】より

…これを銅が還元されたといっている。 酸化の代表例は燃焼である。人間の文明はこの燃焼すなわち火から始まる。…

※「燃焼」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...