国際私法(読み)コクサイシホウ(その他表記)private international law

精選版 日本国語大辞典 「国際私法」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐しほう‥シハフ【国際私法】

- 〘 名詞 〙 複数の国に関係をもつ私法関係を規律する統一法がない場合に、その私法関係の準拠する法を指定する法。日本では、明治三一年(一八九八)制定の法律第一〇号の法例、および手形法八八~九四条、小切手法七六~八〇条、遺言の方式の準拠法に関する法律などの規定がこれにあたる。私間法。抵触法。衝突法。

- [初出の実例]「東京帝国大学〈略〉法律学科(必修科目)〈略〉国際公法、国際私法」(出典:風俗画報‐三五八号(1907)本郷元富士町)

改訂新版 世界大百科事典 「国際私法」の意味・わかりやすい解説

国際私法 (こくさいしほう)

private international law

droit international privé[フランス]

internationales Privatrecht[ドイツ]

国際的な性質を有する私法関係を究極的な規律の対象とする最も一般的な法律をいう。かつては国際民法droit international civilと呼ばれたことがあったが,これは国際私法の一般的な性格を示す好例である。他方,広範囲な規律対象のうち特殊な考慮を要する分野を独立させ,国際商法,国際労働法,国際取引法,国際運送法などという名を冠して個別に研究されることも少なくない。

世界の人々が,それぞれに固有の裁判制度,法律,行政組織をもった国家と呼ばれる社会に分属して生活し,かつ相互に国境を越えた交流関係を保っていこうとするとき,次のようなことを考えねばならない。もし問題が起こった場合,(1)いったいどこの国の裁判所が裁判をする権限をもち,それを行使してくれるのか。どこへ訴え出ればよいのか(国際的な裁判権と管轄),(2)その際に裁判が準拠し判断の根拠とする法的な基準はいったいどのような法律なのか(準拠法の選択,決定),(3)しかし,ある国でなされた裁判の結果(判決など)を他の国が認めてくれるのか(判断の国際的な効力,承認執行),さらに,(4)ある国の中で外国の人はいったいどのような権利関係を認められるのか(外国人の法的地位),(5)また,そもそも外国人とはどのような人か,逆に内国の人となる条件はなにか(国籍または市民権)。これらも看過しえない問題である。

以上のうち,(1)と(3)はいわゆる手続法に関係し,(4)や(5)はむしろ政治的公法的な性質をももっている。そのため,日本やドイツでは(1)と(3)は国際民事訴訟法として独立させ,手続法と関連の深い親族・相続の分野では管轄や承認も扱うが,原則としては準拠法の問題だけを国際私法の課題とする。英米法系の諸国では(1)から(3)までを統合的に教授研究するならわしであるが,フランスをはじめフランス法系の諸国では上記(1)から(5)までのすべてが国際私法の範囲となっている。もっとも,1987年のスイス国際私法は(1)から(3)までを基調とし,さらに国際破産や仲裁をも同法典で規定している。日本の状況がドイツと似ているのは,現行の法例が主としてドイツ法から大きな影響を受けていると考え,法例の制定後は主としてドイツの学説を研究しようとしてきたからである。法例の制定以前は旧法例がどちらかというとフランスやベルギーの法制に近いものであったことなども原因して,むしろフランス法系と同様の研究態度のほうが普通であったように思われる。また,1960年ごろから後は,ドイツにおいても国際私法の概説書の中に上記の(1)および(3)の部分が組み入れられることが少なくないようになり,現在は日本でもこうした方向に進みつつあるということができる。しかし,ここでは,(2)の準拠法の点についてのみ述べることとし,いわば渉外的・国際的私法関係を規律する準則のうち,実体法に関する部分を主として取りあげることとする。

→外国人 →外国判決 →国際商法 →国際民事訴訟法 →裁判管轄

国際的私法関係とその規律方法

国際的私法関係

国際的私法関係とは,私法の規律対象とされるもののうちで,当事者の(単独または同一・共通の)国籍・住所・常居所,本店または営業所所在地,業務の中心または本拠地,船舶や航空機の旗国または登録国,目的物の所在地,契約締結地,履行地,不法行為地,事故または損害発生地,婚姻挙行地,婚姻生活地など,法的紛争の基盤となった事案あるいは事実関係を構成する諸要素の一つ以上が,外国や他州といった法廷地とは異なる法律の施行されている領域と関連のある種類の関係をいう,とされる。外国などとの関連性を指し示す要素を国際的あるいは渉外的要素というならば,国際的私法関係とは国際的あるいは渉外的要素を含む私法関係である,と考えうる。事案の構成要素に国際性あるいは渉外性のあるものが国際的関係である,ともいえよう。けれども,注意すべきは,このような事案の渉外性・国際性があるというだけでは,必ずしもそれがただちに純粋に国内的な事案と異なる特別の準則によって規律するのを相当とする,ということにはならないというところである。東京で結婚した日本人の夫婦がロンドンに永く居住している場合,これを日本の立場からしても渉外的関係,国際結婚と考え処理してよいものか。日本で生まれ育ち,母国語もわからない永住権をもつ朝鮮人の子が日本人と大阪で結婚し将来も日本に住み続けようとするとき,これを国際結婚として取り扱うべきか。こうした疑問が生まれてくる。

このようにみてくると,より正当な定義は次のようでなければならないと思われる。つまり,国際的性質をもった渉外的事案とは,純粋に国内的な事案と異なる特別の配慮を必要とする程度の有意義な渉外性あるいは国際性を有する事案である,と。しかも,渉外事件としての特別の配慮を必要とする渉外性の有無は,問題とされる紛争の法的な性質に応じて必ずしも同じでありえない。たとえば,当事者の国籍が身分関係の形成にあたって,事案の渉外性の有無を決定する十分に有意義な要素となりうるとしても,それが対等な経済力をもつ当事者間の売買契約の国際的性質を指し示すに十分な要素となりうるかはただちに断定しがたいことであろう。近時とくに国際的合意を基礎とする基準の定立にあたって,その基準の適用対象となる事項的範囲を明確にする趣旨から,事案の国際性の有無を判定する具体的な準則が明示されることが少なくない(国際物品売買契約に関する国連条約(1980,ウィーン)第1条,EC契約準拠法統一条約(1980,ローマ)第1条,国際海上物品運送法第1条,など)。

規律方法の多様性

前述のような国際的性質を有する私法関係の準拠法(法的判断の根拠となる法律)とは,別の角度からみると,上に述べたような関係を規律対象とする,その事項的な適用範囲内に入るものとしてもつ法律,ということである。いかなる方法によって規律するのが適切であるかという側面から問題をとらえると,事がらが国際性をもつことから最も容易に思いつくことは,各国が別々にかってな基準を作るのではなく国際的合意によって超国家的統一的な準則を設けようということであろう(国際的立法)。しかし,すべての分野にわたって,すべての国が参加する条約等を定立することは実際上容易ではない。また問題によっては,各国の風俗,習慣,倫理,宗教などときわめて深い関係をもっていて,国際的統一に親しまない(あるいは統一しないほうがよい)ものもある。物権,親族・相続などの問題などである。このような分野においては国際的な性質をもったものの場合でも,各国がむしろ独自の方針に基づきそれぞれの事情に即した法律を制定することが望まれよう(国家的立法)。以上は立法=準則定立の主体がだれかという角度から見た区別であった。

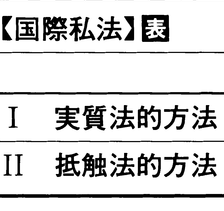

もう一つ法律の規定の内容のあり方を基準に考えてみると,次の二つの方法があることに気づく。Ⅰ 国際性をもった関係の場合の身分,地位,権利,義務などを直接・具体的,実質的に規定するやり方で,例えば日本民法3条のように,何歳になれば成年になるかを直接具体的に定める方法である(実質法的方法)。Ⅱ ところが,法例3条1項の場合は,たんに本国法によるとのみ書かれてあって,これだけではいったいいくつになれば成年になるかわからない。中国人なら中国法,イタリア人ならイタリア法,それを参照してはじめて成年年齢が何歳かを知ることができる。規定のしかたが間接・抽象的,形式的なのである。しかし,この方法によるとそれぞれの国の人の本国の実情に合わせていちいち,少なくとも理論上は,地球上のすべての国の名をあげて,個別に成年の年齢を記す不便をなくすことができるし,それぞれの国で法律の改正のあるたびに,日本の国際私法を一部分とはいえそのつど改正する必要もなくなるであろう。まして,より複雑な問題に関する規定の場合は,実質法的方法によっては事実上規定することが不可能なこともありえよう。こうしたところ等から,間接・形式的ではあるが,法例3条1項のような方法が比較的多く用いられている。この方法は伝統的に抵触法的方法と呼ばれている。上の例で成年年齢が各国で異なっていて各国の法律が互いに衝突・抵触しあっているように思えるところから,問題の核心はこの法の抵触を解決するところにあると考え,その解決基準となるような法的基準を作ろうとし,そうした法的基準を,法の抵触を解決する法律つまり抵触法と呼んだところに由来する。この方法は,国際的関係に特別の規定を設けるというよりは,すでにあるいずれかの国法を借用するという趣旨のものであるため,なんらかの標準に基づいて,最も適当な国法を選択し指定する形となる。そこで,この方法を法選択的choice-of-lawアプローチということもある。

以上の二つの立法形態と二つの規定様式を組み合わせると,表のように,規律の方法,判断基準の種類が四つになることがわかるであろう。そのうち,いずれの方法を採るかは問題となる関係の性質と規制の目的とに応じて最適と思われるところによって定まる。例えば世界中で実質的な基準が統一されていることが望ましい国際民間航空運送や工業所有権,著作権などについてはB,各国固有の制度を尊重することが適当ではあるが,どこの国で裁判となる場合でも基準となる法律が統一されていること(準拠法の国際的調和同一性)が望まれるものについてはD,各国社会の公的な利害と関係の深い外国会社,外国為替,外国資本,外国貿易などに関しては国際的合意をまつまでもなく各国独自の立場で比較的具体的な規定を設けようとしてA,というようになっている。各国の間に交流関係があるにもかかわらず各国の法制が互いに相違しているということが,抵触法的方法の基盤であるから,すべての事がら,すべての分野をBの方法でおおい尽くすことができればCやDの方法を採る余地はなくなる。しかし,そのようなことは事実上不可能でありまた必ずしも適切であるとも考えられないので,その限度で抵触法的方法とくにCがまったく姿を消してしまうことはありえない。これは,問題の含む国際性にもかかわらず,依然として単なる国家的な一国独自の立場からする解決にたよらざるをえないところが残ることを示唆するものである。結局,規律対象の国際性が問題の解決原理の普遍性を要請するものの,実際上の解決原理の存在形式つまり法源は国家的地域的なものにとどまることが少なくない。これが現段階における国際私法の根本的な矛盾なのである。

いわゆる国民国家が相次いで形成され,それが個々に独自の国家法としての国際私法を制定しはじめた19世紀に,それを追うように国際私法の国際的統一を目ざして1893年以降ハーグに国際私法会議が設けられるようになったのも,この矛盾を認識し克服しようとする努力の表れとみられよう。この方向のものとして著名なものは中南米諸国によるブスタマンテ法典(1928,ハバナ),スカンジナビア(1931- )およびベネルクス(1951,69),そして今日ではEU諸国の間の諸条約である。国連国際取引法委員会による統一の動きも無視しえないが,いまのところこれはBのタイプの規定の整備に重点が置かれているようである(〈法の統一〉〈国際商法〉の項参照)。

上に述べたA,Bのいわゆる実質法的規律方法については,少なくともその規律の方法それ自体に関する限り,基本的には民法や商法など通常われわれに親しい他の諸法とほとんど異なるところはない。ただ規律の対象,目的,政策などにおいて,事がらの渉外性・国際性からする特別の要請がなんであるかを十分に考慮する必要がある点に特殊な問題があるだけである。しかし,C,Dの抵触法的規律方法によるものに関しては,その規律の方法自体がかなり特殊であるため,他の通常の法律ではありえず,また考える余地のない特別の問題を生むことが少なくない。そこで以下には,この特殊な規律方法から生まれる特殊な諸問題に関して解説を加えることとする。

抵触法的規律方法の諸問題

抵触法の機能

抵触法的方法によるときは既存の法律の中からいずれかを選び出してこれを準拠法と指定する。これは果たしてどのようなことを意味するのか。思うに抵触法は内外の実質法に対し,その本来の適用範囲である純粋に国内的な関係を超え,国際性を有する関係についても適用される根拠を与える,いいかえれば本来もたない効力を付加する働きをする。ことに外国法はもともと内国ではなんら法的効力,妥当性をもたないものである。これに対し,国際的事案の処理に関する限りにおいてではあるが,内国においても法的効力,妥当性を付与するのである。内国法だけでは十分ではない国際的事案処理のための内国の法体系の中に,いわば外国製の基準を編入して内国法化する機能をもつ。内外の実質法を対象規範とし,それに国際的事案処理のための法的基準としての資格=法源性を付与するメタ規範であるといえよう。では,そうした法源性を付与される国際的事案処理に借用・援用するのに適した法律を,どのようにして見いだしてゆくのか。

準拠法選定の方法

問題の解決基準として最もふさわしい法律(最適準拠法optimal law)の発見,これが当面の問題である。ところでいったい何をもって最適と考えるか,それに到達するのにいかなる方法によるのか,その方法は条例理論と法律関係本拠説とに大別できる。

(1)条例理論 準拠法となる可能性のある法規から出発し,その解釈・構成をとおして,その趣旨・目的を明らかにし,法規の性質に応じた分類を施すなどを行い,もって当該問題に適用されるべきものか否かを決定する方法である。この方法は,新しい事態に対応した規定がいまだない場合など,既存の規定の範囲外の問題が生じたときにその欠陥が明らかとなる。そもそも,この方法によりえないからである。また,法規の趣旨・目的の解釈ひいてはその分類が多様にありうるときは一般的な確実性,予測可能性を欠く結果となり,恣意的な解決になりやすい。他方,具体的な適用の結果を知ったうえでそれを比較検討し最終的な準拠法の選定を行いうるため(結果選択的result-selective),より妥当な解決に至りうるという利点もある。この方法は,ベヒター(1797-1880)によって批判され,F.K.vonサビニーが後述の方法を提唱するまで,西欧を約6世紀にわたって支配した。今日でも,上記Aのタイプの規定の適用にあたってはなお有効な手段である。この種の規定は一国の公益と深い関係をもつものが少なくないため,近時では公益分析的governmental(state)interest analysisアプローチと呼ばれ,アメリカのカリーB.Currie(1912-65)が1958年以来強力に推進し,多大の追従者を得たことで知られている。その主張の根底には抵触法無用論(法規の適用関係はその規定の趣旨・目的の解釈をとおして自律的に定めうるのであって,抵触法などの他の法律に従い他律的に定める必要はない)をかかえていたこと等が原因で,伝統的な法抵触論に真正面から反旗をひるがえす格好になり,この分野における〈アメリカ革命〉の火付け役となった。しかし,その立論の前提には上記Aのタイプの法律の適用関係を主として問題にしていたこと,アメリカでは他州の法や外国法の適用を望む当事者がその適用をみずから訴求し,場合によってはその内容をも主張・立証しなければならないという証拠法上の特殊事情があること,一州は他州の法令・判例などに対し〈十分な信頼と信用full faith andcredit〉を与えるべき連邦憲法上の義務のあること,などを看過できない。これはそのままの形では日本などのいわゆる大陸法系の国に移植しえない主張である。

(2)法律関係本拠説 (1)とは逆に,規律さるべき関係の側から出発し,その規律に最適の法律を探究する方法である。サビニーが《現代ローマ法体系》第8巻(1849)で提唱して以来ほとんどすべての国で受けいれられている方法である。人には住所,物には所在地という本拠Sitzがあるように,法律関係にも本拠があるはずであり,その本拠のある場所に妥当している法律を準拠法とするのが最も適当であると考えるのである。この本拠地法の探求という発想は,準拠法としての適格性を一定のしかも唯一の地域との関連性の強度のいかんに求めるという基本的な態度から生まれたものであるが,それは抵触法の課題が他の場合とは異なり,同じ法律の抵触問題でも地域的・空間的なそれの解決であった,つまり,何処の場所の,何処の国の法律を基準とすべきか,これが中心的な課題であった,このことからすると,うなずけるものがある。他方では,本来いくつかの地域にまたがって展開されている国際的な関係を特定の一地域内にのみ押し込めるという属地化localisationへの志向が指摘できる。もともと属地化になじみがたい契約関係について本拠説の妥当性が提唱者自身によっても問題とされていたが,今日のように通信・交通手段が高度に発達し,人や物の移動性が高まり行為の国際的な広がりが大きくなるにつれ,いいかえれば唯一ではなく同時に多数の地域との関係があるようになったため,規律さるべき関係と特定の一つの地域との地域的関連性が希薄もしくは偶発的となることが少なくなく,その点で他の関係についても,この方法の有効性に重大な疑念がもたれるようにもなっている。

これに対しては,本拠の探求にあたり提唱者の本旨を誤解し,あまりにも地理的にのみ考察したところに原因があるのであって,サビニー自身のいうとおり問題の法律〈関係の本性に従いder eigentümlichen Natur nach〉,より総合的に本拠を定めることによって克服できる,という指摘がある。オーストリアで1978年に制定された新しい国際私法(1979年1月1日施行)が,国際的私法関係は〈それが最も強度の関連性die stärkste Beziehungを有する〉法律によって判断される,と規定しているのはこの趣旨を示唆するものといえる(同法1条1項)。これとは直接の関係をもつものではないが,アメリカの《抵触法リステートメント》第2版(1971)も,準拠法の選定にあたり〈最も重要な関連性the most significant relationship〉という標準を導入し,多くの因子を考慮に入れようとする方向を示している(145節など)。この典型はハーグ国際私法会議で採択された〈生産物責任の準拠法に関する条約〉(1972年)であって,損害発生地法を原則的な基準としつつも,損害発生地,被害者の常居所地,生産者の主たる営業所所在地,生産物の取得地,という諸要素の組合せを考慮し,それらが特定の地域に集中・重複するときは,必ずしも事故発生地の法律に依らないことを定めている(4~6条)。連結素の集中しているところに問題の関係の重心がある,という考え方である。他方では,1989年に一部を改正した日本の法例にも〈最も密接な関係のある地〉の法律という一般的な基準が採用されており(新14条など),準拠法の選定基準に一般的・抽象的な標準を掲げるのが,各国における近時の国際私法立法の傾向である。

(3)問題の基本構造と抵触規定 準拠法の探求・選定あるいは法律の抵触の解決,この問題を基本的な仕組みの角度からみると,結局は特定の法律関係をある法律が行われている特定の領域(法域Rechtsgebiet)に結合させることにある--サビニーは明快かつ的確にこう喝破した。これによってはじめて硬直化した条例理論の伝統・因襲のくびきから解放され,それまでとはまったく逆の道つまり上記(2)の方法のありうることを認識できたのであった。ただこの場合はある法体系の全体がまず特定され,さらにその中で具体的に適用さるべき規定を探すという間接的な解決になるため,実際に適用すべき法規の内容ひいてはその適用の結果には盲目のまま機械的に準拠法を決定してしまうという危険性をはらんでいる。前記(1)の方法によれば,より直接・具体的に適用される可能性のある個別の規定から出発するためこの意味の危険性はないものの,前述したとおりその規定を発見・特定しえないときはまったく採用できない方法となる。それはともかく,(1)のときは〈法規〉の選定choice of law,(2)の場合は〈法域〉の選定choice of jurisdictionになるという実際的な差異もあるといえるであろう。しかし,いずれかただ一つの方法だけで複雑多岐にわたる国際的関係の準拠法を発見しようとするところに根本的な問題があるわけであるから,今後はそれぞれの関係の特性に応じ最も適切な方法によって準拠法を求めるという方法的多様性を認めることが望まれる。

上記の問題の基本構造をふまえ(2)の方法によるとすれば,準拠法探求のための規定は次のように定式化できる。(a)特定の法律関係,たとえば相続を,(b)その本拠の徴表となる,たとえば被相続人の国籍を媒介として,(c)特定の法域,この場合は被相続人の所属する国(本国)に結合あるいは連結し,(d)その国の法律(本国法)を準拠法とする。ここで(a)は連結対象Anknüpfungsgegenstand,(c)は準拠法所属国であり,(d)は準拠法体系であるが,(b)のことを連結素Anknüpfungsmomentまたは連結点Anknüpfungspunktという。法技術的には,連結素のいかん,その有無を検討することで準拠法が定まる,といえるであろう。具体的に個々の法律関係について日本ではどのように連結対象が選ばれ,いかなる連結素が用いられているかの詳細は,それぞれ離婚や不法行為などの当該の項目に譲ることとし,ここでは準拠法選定に際しての基本原則だけを紹介しておこう。

日本における準拠法選定の基本原則

日本では法例によって次のように定められている。(1)人の身分,地位,能力,親族,相続,遺言,後見・保佐については当事者の本国法が第1次の基準である(法例3~5条,13~26条)。本国の決定規準は国籍であるが,それがないときは常居所が代替的な規準となる(28条1項,2項)。(2)法律行為の方式については,その行為の本来の準拠法またはその行為がなされた場所の法による(8,22条)。〈郷に入れば郷に従う〉あるいは〈場所は行為を支配するLocus regit actum〉の発想である。(3)事務管理,不当利得,不法行為については原因事実発生地法による(11条)。(4)物権については目的物の所在地法による(10条)。(5)契約などの法律行為に基づく債権関係に関しては,まず当事者に準拠法選定の自由(当事者自治と伝統的に称している)を認め,その選定のないときは行為地法による(7条)。これらは日本の法律と外国のそれとの間に,適用の機会を平等に認めているが,場合と問題によっては,日本の法律の適用を特に要請することがある(11条2項など:特別留保条款)。日本人が日本で行為をしたり常居所を持っていたりするときに,日本の法律の適用を強制したり(13条3項),日本法に依ることを許したりすることもある(16条但書)。日本人条項と呼ばれる特則である。また,認知や養子縁組の場合には,子の側の利益を保護するため一定の条件に関しては,一般の準拠法に加えて,さらに子の本国法にも依るべきことが定められている(18条1項後段,21条1項後段など:セーフ・ガード条項)。この後の2者は,1989年の一部改正によって導入されたものである。

公序,ならびに反致・転致

以上が日本の準拠法選定政策の原則であるが,これには重要な例外がある。(6)一つは,本来の準拠法たる外国法の適用の結果が日本の公序良俗に反する場合,その準拠法を適用しないこととするものである(33条)。(7)次は伝統的に反致renvoi,Rückverweisungと呼ばれるものである(32条本文)。上述のとおり,現段階では各国が互いに異なった独自の抵触法をもち,その準拠法選定政策は必ずしも世界的に統一されていない分野が少なくない。結果として,例えば日本では外国人の相続問題をその本国法によらしめているが(26条),その本国,たとえばイギリスでは動産の相続に死者の住所地法が基準となっている。もし,このイギリス人が日本に住所をもつと認められるならば,いったいどちらの国法を準拠とすべきかが疑問となろう。問題を本国に送り込み(送致Verweisung)その解決するところにゆだねたものの,本国では逆にそれを日本に送り返してきた(反転あるいは反対送致)という事態である。すなわち抵触法自体が内外で抵触している情況である。

こうした場合,むしろ本国の定めるところに従い,日本の法律を最終的に準拠法とするのを反致(肯定)政策という。場合によっては,本国からの送致が第三国に向かうこともある。上の例でいえばイギリスからみてその死者の住所がインドにあるようなときである。そのとき第三国法を最終的な準拠法と認めるのは転致Weiterverweisung政策である(手形法88条,小切手法79条などを参照)。第三国,第四国……を経由して,結局は日本法に帰って来る間接反致ということも考えうる。いずれの場合も,外国の政策を優先させると一見は内外で準拠法が同一になり(準拠法の統一・国際的調和),妥当な政策のように思えるが,外国もまた反致などを認めているときは,その国との間で反致現象が永遠に繰り返され準拠法はいつまでたっても定まらない。このように指摘されることになる。実際には,内国の準拠法選定政策をいわば後退させることとなるのであるから,果たしてそれだけの合理性があるかという疑問も出てくる。近時は一律に反致等を認めたり例外なく否定したりすることはなく,それぞれの場合に応じてこの政策を認めたり否定したりしようとする立場が有力である(ドイツ国際私法(1986年改正)4条)。原則としては反致を否認しつつ,合理性のある場合に限ってこれを肯定するスイス国際私法14条などの立場が望ましいと考えられるが,逆に原則として反致・転致を認めるオーストリア国際私法(1978)5条1項,2項,イタリア国際私法(1995)13条などもある。日本では,反致が認められるのは本国法が準拠法となる場合に限られており,しかも夫婦や親子の相互の間の法律関係については本国法が基準になる場合であっても反致を認めないことが,明らかにされている(法例32条但書)。

準拠法確定過程上の諸問題

(1)法性決定 当該問題の解決基準として最も適切な条文を選び出し,そこに規定されている要件の有無を確かめ,結論として権利・義務の有無やその成否・内容などを定める--これがすべての法律に通じる適用の過程であり,この点は抵触規定の場合においても基本的に異ならない。ところが,たとえば交通事故にあった乗客たる被害者が運行責任者に対して損害賠償を求めるに際して,その法律上の根拠を安全な輸送の約束という契約上の義務違反に置くか,社会人に課せられた一般的な注意義務の違反つまり不法行為に基づくものとして請求をするか,こうした問題がある。そのいずれかを選べるとすれば,いずれを選ぶかによって主張すべき事実が異なり,また請求をなすべき時間的な制約(いわゆる時効の問題)なども異なってくる。形式的には主張の根拠として選ぶべき条文=根拠法条(結果的には適用条文)が違ってくる。これは特定の請求を法律上なしてゆくうえで,法律的にはどのような性格の要求あるいは問題であるかを特定することと関係する。これが請求あるいは問題の法律的性質の決定=法性決定characterisation(classification,qualification)と称されるもので,すべての法律の適用上ありうることではあるが,通常はほとんど大きな問題とならずにすんでいる。ところが渉外的関係の処理にあたって,この目的のために抵触規定を適用しようとするときは問題の重要さがあらわになってくる。

どちらの法性決定を選ぶかによって準拠法が国単位で異なってしまい,契約とすれば日本法だが不法行為とすればロシア法が準拠法になる,というような結果になりうるからである。しかも一方の国法によれば請求がいれられるのに対し,他方の国法に従えばそれが認められないということもある。一つの国法の枠内だけで処理できる国内事件の場合は,結局二者択一的に法性決定をしなければならないとしても総体的に見れば,制度間の調整がなされており,あるいは可能であって(たとえば生存配偶者の財産的保護が夫婦財産制あるいは相続法のいずれかで図られているなど),必ずしも不当な処理には至らないと思われる。けれども,こうした調整を日本法と上の例でロシア法との間で図ったりすることが,不可能ではないにしてもきわめて困難となろうことは容易にわかるであろう。結果として,ある請求がいずれの国法上も認められず,逆に双方の国法上重複して認められる,といった異常事態が発生しうる。また別の局面でいうと,かりに世界中の国で同一の抵触規定を採択しても,同一の問題に対する法性決定が国により裁判地によって異なりうるとすると,形式的な統一法も実質的には不統一法だということになる。

国際私法学で法性決定の問題が異常なほどに論じられるのにはこうした事情があるのである。統一抵触法を制定するときは,法性決定の不統一を避けるため法性決定自体についても国際的に合意することが行われる(遺言の方式の準拠法に関する条約(1964年,ハーグ)5条,遺言の方式の準拠法に関する法律5条,など参照)。そうした国際的合意のないときは,法廷地国の国際私法独自の立場からそれを基準として法性決定が行われる。この法性決定を経てはじめて準拠抵触規定,つまり当該の問題の法的処理にあたり実質的な判断基準とすべきものがいずれの国法であるのかを決定するための特定の基準が確定する。けれどもこれですべてが終わるわけではない。さらに今度は上のようにして確定された準拠国法の中から当面の問題の解決基準として最適なものを選び出す要がある。そのためにはもう一度さらに法性決定を行い該当する条文を決めねばならない。これは準拠(実質)法上の法性決定であって,さきの法性決定を国際私法的抵触規定上の第1次の法性決定というならば,今回のは準拠実質法上の第2次の法性決定と称しうる。この2段階の法性決定は明確に区別し,混同しないことが肝要である。これは国際私法における2段階の法律適用--まず抵触法ついで実質法--に対応するほかに類例のない特色である。第2次の法性決定は当該準拠法国独自の立場から独自の基準によって行われる。そのため第1次の法性決定と第2次のそれとが,たとえば前者では〈相続〉であるが,後者では〈夫婦財産制〉というように,異なることもありうる。現実の適用過程では抵触法上の法性決定でも,さきに述べた権利の重複や欠缺(けんけつ)を防ぐため,予備的・暫定的に法性決定を行い,仮定的に準拠法となる国法を適用し,具体的・実質的にどのような結果となるかをあらかじめ判定し,その後に終局的・確定的な性質決定を行うというフィードバックの手続がとられているといってよい。

(2)先決問題の準拠抵触規定など 例えば,離婚するためには問題の婚姻が有効に成立していることが前提であり,相続権を主張するには死亡者との間に一定の親族関係がなければならない。こうして,離婚や相続の要求が正当か否かは,その一段階前の婚姻や身分関係の成否にかかる,ということがある。こうした場合の婚姻や身分関係の成否の問題を先決的問題という。同じく先決的ではあるが,婚姻がなければそもそも離婚はないけれども,特定の人との間に身分関係がなくとも他の人との間では相続ということは成り立ちうる。先決的関係の中にも不可欠の前提のようなものとそれほどの強度の前提関係のないものとがあることがわかるであろう。前者を本問題の一部分あるいは先行問題・前提問題というならば,後者はたんなる先決問題Vorfrageである。

国際私法的な抵触規定では,相続と婚姻や親子などの身分関係の成否の問題とはたがいに独立させそれぞれに準拠法を指定する。そのため相続についてはイラン法,婚姻についてはイラン法と日本法ということがありうる(法例26,13条)。日本人と結婚したイラン人が日本で死亡したような場合である。しかもこのイラン人は以前にドイツ人と結婚していたが,イスラム法のタラクにより一方的に離婚したものであったとする。ここでは日本人の生存配偶者としての相続請求が婚姻の成否に,そしてその婚姻の成否はその前の離婚の成否にそれぞれかかるという先決的連鎖になっている。ところが,イラン法上この離婚は合法であるからこの再婚も有効であるが,日本では離婚は認められず再婚は無効であり,少なくとも配偶者としての権利は主張できないことになる。このような場合,本問題たる相続の準拠法所属国イランの国際私法に基づき婚姻を有効とするか,法廷地たる日本の国際私法に従い婚姻を無効とするか,これが重要な問題となる。さきに述べた前提問題とすれば異論なく後者の解決がとられようが,もし単なる先決問題とするならイランの国際私法の定めるところに従うこともありそうである。問題解決の方針としては前提問題か先決問題かという理論的・形式的な議論によらず,より実質的政策的な観点をとりつつ,既得あるいは既存の地位・権利の保護という配慮を行おうとする方向に近時は進んでいるといいえよう。前述した権利関係の重複や欠缺の際に必要とされる調整Angleichung,Anpassung,adaptationの問題の解決にあたっても同様である。

(3)不統一国法への指定 現在の日本では全国一律に同一の法律が施行されていて領土内に法の統一が保たれている。ところがアメリカ合衆国では51の州state,カナダでは10の州provinceと二つの準州territory,スイスでは23の州kantonが独自の立法権をもち,結果として国内で施行されている法律が地域によって異なる。またイギリスのようにブリテン島の中だけでもイングランド・ウェールズとスコットランドとが異法地域をなす場合もある。その他,メキシコ,オーストラリアなど国内に異法地域をもつ国は今日でも少なくない。このような国の法律が準拠法となるときは,たとえばたんにアメリカ法によるというだけでは意味がなく,どの州の法律が最終的に準拠法となるかを定めないと目的が果たせない。住所,常居所,行為地,所在地などが連結素のときは場所の特定も可能であるが,本国というように国家の全域が基準となる場合には重要な問題である。

日本の現行法では,まずその準拠法所属国に統一的な基準があればそれに従い,ないときは常居所などを基準として日本の観点から直接にその人に〈最も密接な関係のある地方〉を定め,その地方の法律を本国法として適用することになっている(法例28条3項,遺言の方式の準拠法に関する法律6条)。ただ注意を要するのは,一国内での法律の不統一の範囲や程度が必ずしも画一的ではないことである。たとえば,北米ではほぼ私法の全領域で各州の法律が異なるが,カナダでは離婚法などについてだけは連邦統一法がある,といった事情があるからである。

以上は一国内の地域ごとに法律が異なる場合であったが,アジアやアフリカの多くの国では,こうした属地的な不統一というよりも,むしろその人の所属する社会集団(宗教的,人種的,階層的など)に応じて〈属人的に〉それぞれが独自の規範に従うという形での不統一がみうけられる。これらの国法が準拠法となるときも,その国に〈属人的な〉法律の抵触を解決する統一的な基準があればまずそれによって,最終的に準拠すべき実質法的規定を確定するという立場が採られている(法例31条)。

(4)外国法の適用 法律の正しい適用にはその内容を的確にとらえておくことが不可欠である。渉外事件において--論理的には地球上のすべての--外国の法律に準拠法となる可能性があり,また現実に外国法を適用すべき場合が少なくない。もともと〈裁判官は法を識(し)る〉といわれ,法律の内容の確定は裁判所の職責であるとされてきた。ここにいう〈法〉の中に外国法が入るかが問題であるが,日本では原則としては裁判所に責任があるけれども当事者に協力を求めることもできる,と解されている(1890年制定の旧民事訴訟法219条)。英米,北欧などでは当事者が主張・立証すべきものとなっている。EU諸国間には外国法律情報相互交換条約(1969)が存在する。

国際的基準と国家的基準の関係

最終的な規律の対象が国際的性質を有しているという点からすれば,国際的な合意による基準が国家的基準に優先すべきことは自明である。また権利関係のより具体的・直接的な明確化を求めるならば,抵触法的なものよりは実質法的な基準のほうを優先すべきことも明らかである。したがって,一般的には統一実質法→統一抵触法→国家的実質法→国家的抵触法という順位になるであろう。もしこれに変更を加えるとすれば,それは統一された実質法や抵触法の立法趣旨や目的がそれを肯定する場合などに限るのが相当である。いわば国際的基準優先の原則とでもいうべきものであって諸国の認めるところである(イタリア国際私法2条)。もっとも,その優先性のあり方は多様であり,個々の条約,しかもその個々の規定について,その趣旨・目的に応じさまざまな形がとられることになる。国家的立法による抵触規定の適用が全面的に排除されるか,補充的に適用されるか,逆に国家的抵触規定の指定や当事者の選択によって初めて国際的基準が適用されるか--個々の具体的な場合について論ずるほかはない。いずれにせよ,まず第1にはその条約の立法趣旨・目的によって定まるということである(国際航空運送条約(ワルシャワ,1929),船荷証券条約(ブリュッセル,1924),国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン,1980),EC契約準拠法統一条約(ローマ,1980)など)。

国際的私法関係規律の歴史

以上は主として現在における地球上の人間の社会生活のありさまを念頭において説明を加えてきた。しかし,人がそれぞれに固有・独立の法規範をもった社会集団に属し,しかもその集団の枠を越えて交流しあうところには,いついかなる場所と時代にも今日われわれが国際私法と呼ぶ規範によって規律・処理しているような諸問題が発生する。〈市民法ius civile〉をその名の示すとおり市民権をもつ者に対してのみ適用されると考えていたローマの人々は,外人(この時代には今日いうところの国家がないから,したがって外〈国〉人はいない)との交流関係に適用されるための特別の法律を作り,これをすべての民族の人々に適用される〈万民法ius gentium〉と称した。今日でいえば国際関係に適用される特別の実質法である。国際物品売買統一法のごときを万民法型というのはこのことと深い関係がある。コンスタンツの和約(1183)などを契機に独自の立法権の拡大に努めていた北イタリアのコムーネ(自治都市)の間の交流関係は,各コムーネの制定した条例statutaがその制定領域を超えて域外にも及ぶか,その臣民以外の者をも拘束するかという問題を投げかけた(〈条例理論〉の項参照)。これに対する解決指針をローマ法に始まり当時に至る諸説を理論的に整備集大成して体系化を図ることによって呈示したのがバルトルス(1314-57)であり,彼は国際私法学の始祖といわれている。この理論をより洗練して人法・物法・混合法の3種に区分する手法をまとめたB.ダルジャントレ(1519-90),当事者の黙示意思を準拠法選択の規準にとり,後世の当事者自治論への契機を与えたC.デュムーラン(1500-66)の時代を経て,ウェストファリア条約(1648)の下で中世的飛地支配が一円的領域支配を基盤とする主権的統治体の並立という体制に代わる。この体制の下では,統治体の独立性の保持に熱心なあまり,ある領域では有効なものが他では無効となったりすることも避けられず,これを排して国際交流の安定化と促進とを図るため領域を超えた既得権の保護の必要性が感じられることとなる一方で,他の領域で成立した権利や行為の効力やその基礎となった他領域の法律の効力を自領域内で認めねばならない根拠は何かが論じられるようになってくる。主権の独立に重きをおいたパウル・フット(1619-77),ヤン・フット(1647-1714)父子の国際礼譲comitas説,グロティウス(1583-1645)の万民法論に基づき国際協調義務を唱えたウルリック・フーベルス(1636-94)の所説などオランダ学派台頭の背景である。

このころから各領邦では独自に解決原理を明定しようとする動きが活発となり,バイエルン民法典(1756),プロイセン一般ラント法(1794),フランス民法(ナポレオン法典。1804),オーストリア民法(1834)などの立法のほか,J.ストーリー(1799-1845)による大陸法系理論の継受と判例の整序などを経て,19世紀末期におけるイタリア,ベルギー,日本,ドイツなどでの法典化が実現していく。こうした流れの中で,それぞれが内容については普遍性のある原理であることを標榜しつつも,逆にその存在形式としての国家的性格がますます定着していったのである。結果としてこれは法抵触解決原理の内容をも国家的なものに転化させる状況となり,それがかえって新生の国民国家の間の国際的合意に基づく真に国際的な基準の確立と実現が急務であることを自覚させ,西欧や中南米に国際私法統一のための国際会議が設けられるに至ったことは上に述べたとおりである。生成しつつある国際的法共同体というサビニーの思想(1849),民族の独立と自立の国際的承認を説いたイタリアのP.S.マンチーニの理想(1850)はここに生かされ,今日のEU法にまで受け継がれていると考えられる。そこでは内外人,内外法の平等と準拠法または判決の国際的統一が指標となっていた。

他方,今世紀に入って私人間の行為に対し経済法的・社会法的観点から介入・関与の度合いをますます強めてきた国家は,外国法人,外国為替,外国貿易,労働あるいは社会保障,独占禁止や不正競争防止などに関し各種の統制法規を制定し,自国内においては国際的関係についてもこれを強行しようとするようになってきた。渉外関係に特別の実質法(渉外実質法)による規制である(これらの法律を外人法ということもある)。ここでは内国法優先・外国法人規制の意図が強調され,人と法との内外平等を理念とした上記の伝統的な抵触法原理は後退する(国家主義の台頭)。こうして各国のこの種の法規がより積極的な〈真の抵触〉をきたすこととなり,その解決を図る〈公法に関する法抵触論〉や〈国際行政法〉の原理があらたに探求され,またより直接的に国家間の合意に基づく解決が望まれるようになってきたのである(国際主義の再興)。国際的二重課税などの事態を考えると,わかりやすいであろう。

→属人法主義 →属地法主義 →本国法主義

執筆者:秌場 準一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「国際私法」の意味・わかりやすい解説

国際私法

こくさいしほう

private international law 英語

conflict of laws 英語

droit international privé フランス語

internationales privatrecht ドイツ語

定義

国際的な法律問題のうち、私人・企業が主体となる取引関係、家族関係などの私法上の問題およびその手続法上の問題を扱う法分野。国際公法が国家や国際組織を主体とする主権を中心として、外交関係、武力行使、領域などの問題を扱うのに対して、国際私法は、私人や企業を主体とする権利義務や法律関係、つまり、契約、不法行為、婚姻、親子、相続などの私法的問題についていずれの国の法が適用されるか、また、どこの国で裁判を行うか、などの問題を扱う。国際法と一般によばれるのは国際公法である。

現代における人々の生活は国境を越えて営まれているので、インターネットを通じて外国の事業者から商品を購入したり、外国旅行中に事故にあったりすることは稀(まれ)ではなく、さらには国際結婚や国際養子縁組なども珍しくはなくなっている。しかし、航空運送、海上運送、国際物品売買などの一部の分野を除き、条約による法の統一が実現している法分野はごくわずかであり、そのような分野でも、締約国数は限られ、また、締約国の間でも裁判制度が統一されていないため、時の経過とともに解釈適用が異なってしまうことが避けられない。また、家族法の分野では、民族の伝統や宗教の影響等があるため、法の統一は不可能といってよい。そのため、ほとんどの法分野で、国ごとに、また国によっては州や地域ごとに異なる法が施行され、適用されている。このように国・地域ごとに独自の法が存在し、内容上、それらは相互に抵触しているという状態を前提として、国際私法は、国境を越えて営まれる生活関係にいずれの国・地域の法を適用するかという準拠法決定・適用という方法を通じて国際的な法秩序を安定させようとしている。法の抵触の問題に取り組むものであることから、国際私法は「抵触法」ともよばれている。日本では1898年に施行された「法例」(明治31年法律第10号)が最初の国際私法の基本法典であり、現在では、「法の適用に関する通則法」(平成18年法律第78号)となっている。

狭い意味での国際私法は、この準拠法決定・適用に関する規則だけをさす。これに対して、広い意味での国際私法には、裁判や仲裁などの紛争解決のための手続法や国際倒産法を扱う国際民事手続法(国際民事訴訟法)をも含む意味で用いられている。さらに、広い意味での国際私法では、国籍法や外国人・外国企業の公法的な規制などの関連分野の問題もあわせて考察の対象とされている。

[道垣内正人 2022年4月19日]

基本的な理念と方法

狭義の国際私法(抵触法)による準拠法選択の基本的な考え方は、事案にもっとも密接に関係する地を選び出し、その地の法を適用するということである。そうすることによって、個々の事案にもっともふさわしい法律が適用され、国際的な私法秩序が安定的に維持されると考えられている。この最密接関係地法を定める方法として、個別事案ごとにさまざまな要素を考慮して判断していくという方法もありうるが、それでは、裁判をしてみなければ準拠法が何であるのかの判断がつかない場合が多発し、法的安定性を害することになる。そこで、国際私法では、抽象的に単位法律関係(不法行為、離婚など、同じように準拠法を定めてよい法的問題のグループ)を設定し、単位法律関係ごとに、それを構成する当事者の本国や常居所、結果発生地、目的物所在地といった場所的な要素のうち、類型的に考えて、最密接関係地法を選び出すことができる要素を特定し、それを「連結点」(「連結素」ともいう)とし、その連結点を介して指定される地の法を準拠法とするという方法が採用されている。

たとえば、他人の行為によって損害を被った場合、被害者は加害者に対してその損害の賠償等を求めることができるか、その要件は何か、いかなる種類・程度の救済方法が認められるかといった法的問題について、最密接関係地は加害行為の結果が発生した地であると考えられるので、それらの問題をまとめて「不法行為」という単位法律関係とし、結果発生地を連結点としてその地の法律が準拠法とされる。この国際私法ルールは、不法行為は加害行為の結果が発生した地の法によるというものである(「法の適用に関する通則法」17条本文)。別の例をあげると、相続人の範囲をどうするか、相続分をどうするか、相続人の資格の喪失原因はどうするかといった法的問題については、被相続人(死者)の本国という連結点により被相続人の本国が最密接関係地であると考えられるので、「相続」という単位法律関係については被相続人の本国法によるとされる(同法36条)。

他方、国際民事手続法は、国際的な私法秩序の安定維持という国際私法の理念の実現に助力するため、実体法上のあるべき権利義務や法律関係を具体的に明らかにし、それに従った救済方法等を命ずるべく、手続法的な処理を行うものである。たとえば、法的紛争について、どの国の裁判所で裁判をすることができるかという国際裁判管轄の問題や、一国の裁判所の判決が他の国でも効力を認められ、他の国にある財産に対しても強制執行ができるかという外国判決の承認・執行の問題が国際民事手続法の中心的な課題である。その他、外国への送達、外国での証拠調べ、さらには、国際商事仲裁や国際倒産法の問題も重要なテーマである。国際民事手続法の基本理念は、当事者の公平、とくに被告となる者の手続保障、裁判の適正・迅速な実現、弱者の保護、国家としての根幹の維持等の実現にある。

[道垣内正人 2022年4月19日]

抵触法の性質

準拠法の決定・適用に関する狭義の国際私法(抵触法)は、間接規範という性質を有する。間接規範とは直接規範に対する概念である。直接規範は民法や商法のように権利義務や法律関係を直接に定めるものであり、たとえば契約が成立しているか否か、成立しているとすればどのような権利義務が発生するのかについての答えを与えるものである。これに対して、間接規範は直接規範を選び出すことを目的とするものであって、たとえば、ある契約についてA国法によるという結論を導き出すだけであって、直接に事案の解決をもたらすものではない。その意味で間接的な規範である。

同じく間接規範とされる法として、「時際法」や「人際法」がある。時際法とは法の時間的な適用関係を定めるものである。法改正の結果、時間をさかのぼると同じ問題について時期によって異なる解決が与えられている状態になっている場合、ある問題にいつの時点の法を適用すべきかが問題となり、これを定めるのが時際法である。抵触法が間接規範であるのと同様に、時際法も間接規範である。他方、人際法とは、エジプト、シリア、イラン、イラク、インド、インドネシアなどのように一国のなかで宗教によって婚姻法などが異なる人的不統一法国において、たとえばある婚姻に一国内のどの婚姻法を適用するのかを定める役割を果たすものである。たとえばインドでは、ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教、パーシー教、ユダヤ教などの教徒のための婚姻法が存在する。このような国で適用規範を定める人際法も直接に事案を解決するのではなく、事案を解決する直接規範を選び出すという点で間接規範である。

国際私法が適用関係を定める対象としているのは諸国の法であって、外国法はその外国の主権の行使として内容が決定・変更されるため、それらの法の適用関係は間接的にしか規定できないのに対し、時際法や人際法は自国法の適用関係を対象としているので、煩を厭(いと)わなければ、場合分けをしてそれを法律の適用要件の一部として書き込むこともできないわけではない。たとえば、「法の適用に関する通則法」第2条は法律の施行時期についての原則的な規定であるが、実際には、個々の法律の附則において施行時期や遡及効の有無等を定めている。その意味で、時際法および人際法は直接規範の一部として規定することもできなくはないものである。したがって、狭義の国際私法のみが純粋な意味で間接規範である。

国際私法(抵触法)と時際法との関係は、国際私法の処理を先行させ、特定の国の法が準拠法となることが確定した後に、時際法を適用していつの時点の法を適用するかを定める。国際私法により準拠法とされたのが人的不統一法国の法である場合には、その国の規則によりどの法が適用されるのかを定めたうえで、時際法を適用することになる。

[道垣内正人 2022年4月19日]

準拠法の決定・適用プロセス

前記「基本的な理念と方法」の章で述べたとおり、狭義の国際私法は、国際社会に安定的な法秩序を築くため、単位法律関係ごとに準拠法を決定し、これを適用することを定めるものである。そこで、どのような単位法律関係を設定するのか、どのような連結点を用いて準拠法を決定するのか、連結点によるだけでは準拠法を特定することができない場合にはどうするか、外国法が準拠法となったとき何か問題は生じないのか、などが問題となる。国際私法は、このような準拠法の決定・適用を次の四つのプロセスに分けて行っている。

[道垣内正人 2022年4月19日]

(1)法律関係の性質決定

まず第1段階として、われわれの生活関係をいくつかの単位法律関係に分解する。たとえば、婚姻について、その実質的成立要件、方式、身分的効力、夫婦財産制というように、かなり細かく単位法律関係を分けることもあれば、動産の相続も不動産の相続も、相続人の決定などの問題もすべて一括して相続という一つの単位法律関係とすることもある。前述のように、国際私法の基本的な理念は、法的問題について最密接関係地法を準拠法として決定することにあるので、同じ最密接関係地法をもつ法的問題の集合が一つの単位法律関係となる。

国際私法規定の解釈論としては、設定されている単位法律関係を示す法概念をいかにして定義するのか、という問題が生じる。これは、「法律関係の性質決定」(略して「法性決定」ともいう)といわれる問題である。たとえば、離婚の際の親権者指定の問題は「離婚」の問題として準拠法を定めるべきか(「法の適用に関する通則法」27条)、「親子間の法律関係」の問題として準拠法を定めるべきか(同法32条)が議論されてきた。今日では、子の幸福のためにどうあるべきかが問題であるので、子にとってふさわしい法であるべきであり、夫婦の利害調整のためにふさわしい法とされている離婚の準拠法よりも、子を含めた親子関係についての最密接関係地法を定める「親子間の法律関係」と性質決定すべきであるとされ、裁判例でもそのように処理されている。

[道垣内正人 2022年4月19日]

(2)連結点の確定

国際私法では、単位法律関係ごとにそれともっとも密接な関係のある地の法を選び出すための媒介となる要素が定められる。これが「連結点」である。単位法律関係にとってもっともふさわしい規律はそれともっとも密接な関係のある地の法による規律であると考えられるので、単位法律関係を構成する要素のうち、当事者の本国や常居所、結果発生地、目的物所在地といった特定の地の法律を導き出すことができる場所的な要素のなかから、連結点が選定される。その際、実際には例外的なケースにおいて最密接関係地が異なる場合もありうるが、法的安定性の観点から、類型的判断として一定の連結点が定められ、それにより準拠法が定められる。

もっとも、連結点を一つだけ用いるという単純な準拠法選択方法だけではなく、複数の連結点を組み合わせて準拠法を定めることもある。たとえば、離婚の準拠法は、夫婦の本国法が同一であればその法により、同一本国法がないときには、夫婦の常居所地法が同一であるか否かをチェックし、それが同一であればその同一常居所地法により、さらに、同一常居所地法もないときには、事案を総合評価して、夫婦にもっとも密接に関係する地の法によるとされている(「法の適用に関する通則法」27条本文)。これは「段階的連結」といわれるものである。また、不法行為の準拠法の決定にあたっては原則として結果発生地が連結点として用いられるが、結果発生地法が外国法である場合には、不法行為の成立・効力は日本法の認める範囲内でしか認めないこととされている(同法22条)。これは、結果発生地法と日本法との「累積的連結(累積的適用)」である。他方、これとは逆に、契約などの法律行為の方式については、その法律行為の効力に関する準拠法とその法律行為の行為地法とのいずれかに従っていればよいとされる(同法10条1項・2項)。これは効力の準拠法と行為地法との「選択的連結(選択的適用)」とよばれる。

このような連結政策が採用されている国際私法規定を前提とすると、準拠法の決定・適用プロセスの第2段階として、設定されている連結点が指し示す地の法を具体的に確定してゆく作業がなされる。これを「連結点の確定」という。

たとえば、本国法によるとされている場合にその当事者が重国籍者や無国籍者である場合にどうするかという問題もある。重国籍者の場合、国籍を有する国のいずれかに常居所を有している国があれば、その国が本国とされ、そのような国がないときには、事案を総合評価して、国籍を有する国のなかで当事者がもっとも密接に関係している国が本国とされる(同法38条1項)。なお、日本国籍を有する重国籍者については、日本を本国とするとの特則が置かれている(同法38条1項但書)。他方、無国籍者については、常居所地国を本国とし、常居所地国がなければ、居所地国を本国とする(同法38条2項、39条)。また、船舶は動産であるので、その物権問題については船舶の所在地法によることになるが(「法の適用に関する通則法」13条)、船舶はその性質上移動するものであるので、解釈上、現実の所在地ではなく旗国法(登録国法のこと。通常、船舶登録をした国の国旗を掲げている)によるべきであるとされている。

なお、自己に有利な準拠法が適用されるように意図的に連結点を変更する「法律の回避」といわれる行為がなされることがある。たとえば、会社の運営に手間のかからない国の法に基づいて会社を設立するような場合である。日本では、一般に、法律の回避であるからといってその準拠法の適用を認めないという考え方は一般的ではない。ただし、会社設立についての法律の回避の事例のうち、日本に本店を置くか日本で事業を行うことを主たる目的とする外国会社は疑似外国会社とされ、日本で取引を継続して行うことはできず、これに違反して取引をした者は個人として取引の相手方に対してその会社と連帯責任を負うこととされていることに注意が必要である(会社法821条)。

[道垣内正人 2022年4月19日]

(3)準拠法の特定

次に、第3段階として、準拠法の特定がなされる。通常は、第2段階で連結点が確定されれば準拠法は特定される。第2段階の結論が日本法によるということになった場合は、もはや国際私法の任務は終わり、具体的な法律の解釈適用は民法や商法の領域の問題となる。しかし、外国法によるとの結論になった場合には、第3段階を経なければ第4段階の準拠法の適用に移ることができないことがある。たとえば、本国法によるとされている場合に、その本国がアメリカのような「地域的不統一法国」であるときや、準拠法所属国の国際私法を例外的に適用することとされている場合(「反致」)などに、準拠法の特定という作業が必要となるのである。

「地域的不統一法国」とは、アメリカ、イギリス、ロシアなどのように、一国として法統一ができておらず、国内の地域により法が違う国のことである。国際私法において連結点として国籍を用いるのは国単位で法律が特定できることを前提としているため、この前提に反するような国については、その国のなかのどの地域の法を準拠法とするのかを決定する必要がある。「法の適用に関する通則法」第38条3項は、その国の地域を特定するための規則があればそれによって定め、そのような規則がなければ、当事者がもっとも密接に関係する地域の法を本国法とすると定めている。

「反致」とは、外国法が準拠法とされる場合に、その外国の国際私法によれば他の地の法が準拠法とされているのであれば、その他の地の法律によるというルールである。反致の目的は、国際私法が原則として国ごとに異なり、国際的に不統一な状況にあることから、自国の国際私法上の連結点により指定された外国の国際私法を適用することによって、自国とその外国において同じ準拠法が適用されるようにし、国際的な私法秩序の安定を図ろうとすることにある。「法の適用に関する通則法」第41条は、本国法として外国法が指定された場合において、その本国の国際私法によれば日本法が準拠法とされるときに限って日本法によるとしており、限定的な反致主義が採用されている。たとえば、とくに「法の適用に関する通則法」によればA国法が準拠法とされるべき場合に、A国の国際私法によれば日本法によるとされていれば、日本でも日本法によることとするものである。しかし理論上も実際上もそのような結果はかならずしも得られないとの立法論上の批判が有力である。というのは、このような場合に関係国の間で選ばれる準拠法が一致するのは、日本にだけ反致の制度がある場合に限られ、A国にも反致の制度があれば、A国では反致によりA国法が適用されることになってしまうからである。このように、理論上は問題がある制度ではあるが、日本を始め多くの国の国際私法には現在も存在することから、実務上は反致の有無を検討することが必要である。

[道垣内正人 2022年4月19日]

(4)準拠法の適用

そして最後に、第4段階として、準拠法が適用される。自国法が準拠法であれば、適用対象事案が渉外的な性質を有しているということ以上の問題は生じないが、外国法が準拠法である場合には、手続法上、その内容をどのようにして確定するか、内容不明の場合にはどのように処理するかが問題となる。一般的には、裁判における外国法の内容確定は裁判所の職務として相当な努力を払うべきであるものの、相当な努力を払っても内容不明な場合には、得られたさまざまな情報を勘案し、最終的には日本法と同じ内容であると推定して処理するほかない。

また、一般に、外国法の適用結果が国内の公の秩序または善良の風俗の維持の観点から受け入れがたいような場合も生ずる。そこで、そのような場合には「公序則」による外国法の適用結果の排除がなされる。「法の適用に関する通則法」第42条はこれを定めるものであり、たとえば、離婚の際の親権者指定において、日本との一定以上の関係がある事案において、親権者として父が不適切であるにもかかわらず、準拠法とされる外国法によれば父だけが親権者になることができるとされている場合に、その外国法の適用結果を排除して、母を親権者として認めた裁判例がある。このように、公序則の適用にあたっては、事案の日本との関連性の度合いと、適用結果が日本からみて受け入れがたい程度であるか(日本法の適用結果とどの程度異なる結果をもたらすか)とを総合判断してなされる。公序則という安全弁がついているからこそ外国法の内容について事前にチェックすることなく連結点を介して準拠法を導くという「暗闇(くらやみ)への跳躍」といわれる準拠法決定の方法を採用することができるのであり、その意味で公序則はきわめて重要である。もっとも、公序則を濫用(らんよう)して外国法の適用結果を受け入れない態度を安易にとることは、国際的な私法秩序の安定維持のためには最密接関係地法を適用するという国際私法の理念・目的を害することになるので注意が必要である。

[道垣内正人 2022年4月19日]

国際的統一の努力

国際私法は各国の法律が異なることを前提として、その適用関係を定めることによって国際的な私法秩序を構築・維持しようとするものであるから、国際私法の国際的統一は論理上不可欠である。同じ一つの問題についてA国でA国法が適用され、B国でB国法が適用されるという状況を改めるために国際私法による準拠法決定をしようとしているのに、国際私法が不統一であると、A国の国際私法によればB国法が適用され、B国の国際私法によればC国法によるということになってしまい、これでは権利義務や法律関係が国によって違った扱いを受けるという状況は何ら改善されないからである。

そこで、19世紀以来、国際私法の国際的統一を図る努力が行われている。ラテンアメリカ諸国は、1878年のリマ条約に始まり、その後も、1888年のモンテビデオ条約や1928年のブスタマンテ法典、さらに1975年以降はOAS(米州機構)のもとで多くの個別分野の条約を締結して国際私法統一の地域的統一の実をあげてきた。また、ヨーロッパでは、1893年にオランダ政府の発議で13か国の代表により国際私法統一会議(ハーグ国際私法会議)が開催され、以後、多くの個別条約を作成した。そして、1955年には、ハーグ国際私法会議は常設の国際機関となり、一定期間ごとに外交会議を開催して多くの個別条約を作成し続けている。日本は1904年(明治37)にヨーロッパ諸国以外の国としては初めてこの会議の加盟国となり、「遺言の方式の準拠法に関する条約」「扶養義務の準拠法に関する条約」などを批准している。また、1950年代から1960年代にかけてイギリス、アメリカなども加盟国となり、テーマによっては非加盟国にも参加を呼びかけてグローバルな議論の場として機能しており、国際私法の国際的統一のための中心機関となっている。なお、ハーグ国際私法会議では、準拠法決定ルールの統一条約だけではなく、国際民事手続法に関する条約も多く作成しており、日本はこの分野では「外国への送達及び告知に関する条約」「外国公文書の認証を不要とする条約」「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」などを批准している。

その他、国際連盟時代の1930年、1931年には「手形、小切手に関する法律の抵触に関する条約」が作成され、また、国際連合になってからは、1958年に「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(ニューヨーク条約とよばれる)が作成されている。日本はこれらをいずれも批准している。さらに、地域条約としては、ヨーロッパ地域では「裁判管轄及び判決の執行に関する条約」や「契約債務の準拠法に関する条約」などが作成され、これらは現在ではヨーロッパ連合(EU)規則となっている。

[道垣内正人 2022年4月19日]

日本の国際私法

日本の主要成文法源は、「法の適用に関する通則法」(平成18年法律第78号)である。この法律は2007年(平成19)に施行された。これより前は、「法例」と題する法律が存在していた。法典論争の結果、旧民法と運命をともにして施行されなかった1890年制定の旧「法例」(明治23年法律第97号)にかわるものとして、明治31年(1898)法律第10号としてドイツ法を継受して「法例」が公布・施行された。何度かの小規模の改正の後、平成1年(1989)法律第27号によって婚姻・親子の部分につき大改正がなされ、現在の「法の適用に関する通則法」に至っている。

「法の適用に関する通則法」は全43か条からなり、はじめの3か条を除き、第4条以下が国際私法の法典となっている。第1条の趣旨に続き、第2条は法律の施行時期、第3条は法律と慣習との関係を定めており、いずれも法の適用に関するルールである点で国際私法と共通の性格を有する。そもそも旧法の「法例」ということばは、古代中国の晋(しん)(265~420)において法典全体の通則という意味で用いられていたものである。中国でも以来このことばは使われなくなっていたところ、明治の日本の立法者が法の適用関係を定める通則として復活させたという経緯があり、現行法の命名はこの内容をそのまま示したものである。

そのほか、国際私法に関する条約を日本が批准して国内法化したものとして、遺言の方式の準拠法に関する法律、扶養義務の準拠法に関する法律、手形法(88~94条)、小切手法(76~81条)がある。また、国際私法の関連分野、とくに国際民事訴訟法や外人法に関する規定が多くの法律中にある(たとえば、民事訴訟法3条の2以下、118条、人事訴訟法3条の2以下、家事事件手続法3条の2以下、民事保全法11条、民事執行法24条、民法35条、会社法817条以下など)。もちろん、他の法分野と同じく、判例も重要な法源となっている。

[道垣内正人 2022年4月19日]

歴史

単位法律関係ごとに連結点を介して準拠法を決定するという方法を提唱したのは、19世紀のドイツの法学者であるサビニーであった。彼は1849年に出版された著作『現代ローマ法体系』第8巻において国際私法の問題を論じ、私法関係にはその固有の性質上帰属している本拠(「故郷」ともいう)ともいうべき地があり、その地の法を適用することによって、どこで裁判がなされても一つの問題にはつねに同じ法が準拠法として適用されるので、各国の法が異なっていても、安定的な国際的な私法秩序を構築することができると説いたのである。この主張の背景には、国家と市民社会とは切り離すことができ、各市民社会には特定の国家の法を超えた価値に基づく特有の私法があり、これはどこの国でも相互に適用可能なものであるとの考えがある。ここにはローマ法の伝統やキリスト教など共通の価値観を基礎とするヨーロッパという法的共同体の意識があったとされている。

サビニーの学説の登場までは、ルネサンス期のイタリアの法学者によって唱えられた「法規分類説」(法則区別説とか、スタチュータの理論ともよばれる)による方法が採用されていた。これは、単純化していえば、法規を物に関する法規(物法)と人に関する法(人法)に分類し、物法は属地的に適用し、人法は人的に適用するものであった。これは自国の法の地域的な適用範囲を考えるという発想に基づく方法論であり、たとえば「物法」に属する物権に関する規定は、事案に関係する当事者の住所などにかかわらず、自国領域内でそれが問題となったのであれば、自国法をつねにそれに適用し、他方、たとえば「人法」に属する人の能力や身分に関する規定は、他国の領域内で発生した場合であっても、自国民についてはつねに自国法を適用するのである。これは、法律の一般的な適用範囲についての議論と連続性を保った考え方であり、ある意味では素直な発想であるといえよう。この法規分類説の時代の学者としてもっとも有名なのは、バルトーロ(バルトルス)である。

サビニーは、このような法律の側からその適用関係を考えるという発想を逆転させ、目の前にある現実の問題関係(法律関係)に出発点を置き、その「本拠」はどこの国かを探すという方法を提唱したのであり、それまで約500年間も疑われてこなかった法規分類説の発想を根底から覆すコペルニクス的転換であった。19世紀後半以降、このサビニー型国際私法観は世界各国で行われた国際私法の法典化作業において取り入れられ、1898年(明治31)に制定された日本の国際私法典である「法例」はもっとも早くほぼ完全な形でサビニー型国際私法を採用したものの一つである。その後、サビニーの考えとは異なり、当事者に準拠法決定を委ねる当事者自治を認める規定が増加し(「法の適用に関する通則法」7条、16条、21条、26条2項)、また、裁判管轄を定め、日本で裁判をする場合には日本法によるという規定も導入され(同法5条、6条)、サビニーの提唱した国際私法のモデルは、その純粋性を失ってきている。

[道垣内正人 2022年4月19日]

国際民事手続法

手続法は一国の裁判機構のあり方と密接不可分の関係にあり、ある国で裁判がなされればその国の手続法以外の法によることはありえない。「手続は法廷地法による」といわれることがあるが、これは、手続法が属地的に適用されるということを国際私法的に表現したものにすぎず、手続法は公法的性格を有することに注意する必要がある。いずれにせよ、事件の内容が渉外性を有する場合に、その手続法上の扱いに関するルールを国際民事手続法とよぶが、その本質は国内の民事手続法の特則である。

国際民事手続法上の問題は、大きく分けて、一国の主権が国外に及ぶ範囲にかかわる局面と、外国国家行為の効力を国内に受け入れることにかかわる局面とがある。

前者の局面については、裁判権に対する国際法上の限界として、領土主権の観点から土地に関する訴えについてその所在地国以外には裁判権がないといった議論や、外国国家を被告とする裁判については裁判権が及ばないという裁判権免除、外国への送達、外国での証拠調べなどの問題が議論されている。裁判権免除については、かつてはあらゆる事件について外国に対する裁判権を免除する絶対免除主義が採用されていたが、日本は2008年(平成20)に「国及びその財産の裁判権の免除に関する国際連合条約」を批准するとともに(この条約自体は未発効)、「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」(平成21年法律第24号)を制定し、国家の商業的活動については裁判権免除を与えない制限免除主義を採用している。ところで、多くの事件で実際に問題となるのは、国際法上の枠内においては、手続法的正義の観点から自己抑制された国際裁判管轄の範囲をめぐってである。これについては長く判例法に委ねられてきたが、2011年から順次、明文の規定が置かれるに至っている(民事訴訟法3条の2以下、民事保全法11条、人事訴訟法3条の2以下、家事事件手続法3条の2以下)。たとえば、財産事件一般について義務履行地を管轄原因とすることは、不法行為による損害賠償債務が持参債務(債務者が債権者のところへ金銭を持参して支払う債務)であるとすると、損害賠償請求をする原告の住所地に管轄が認められてしまうことから、過剰管轄であるとの批判にこたえ、契約事件において契約上の義務履行地が直接的にまたは指定された準拠法を介して間接的に定められている場合であって、それが日本国内にあるときにのみ、その義務の履行等を求める訴えについて国際裁判管轄が認められることとされた(民事訴訟法3条の3第1号)。もっとも、国際社会では想定外の事態もあり、また、他の国の裁判所へ事件を移送することはできないので、「特別の事情」があれば管轄を否定する旨の例外規定も置かれている(同法3条の9)。また、離婚事件については、原則として、被告の住所が日本国内にある場合(人事訴訟法3条の2第1号)、原被告とも日本国籍を有する場合(同条5号)、夫婦の最後の共通住所が日本国内にある場合であって、原告の現在の住所が日本国内にあるとき(同条6号)、原告が日本国内に住所を有する場合であって、被告が行方不明であるとき、被告の住所がある国でされた原被告間の離婚判決が日本で効力を有しないとき、その他の日本の裁判所が審理および裁判をすることが当事者間の衡平を図り、または適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき(同条7号)には、日本の裁判所に管轄が認められる。また、上述の民事訴訟法第3条の9と同様に例外的な訴え却下の規定も置かれている(人事訴訟法3条の5)。

他方、外国国家行為の効力の受け入れの局面については、外国裁判所の判決の承認やその判決に基づく強制執行の可否、それを認める場合の要件(民事訴訟法118条、民事執行法24条)、外国倒産手続の承認およびそれへの援助(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律)について明文の規定が存在する。そのほか、外国ですでに訴訟が係属している場合において、それと競合する訴訟を日本で再度提起することができるかという国際的訴訟競合も、外国での訴訟行為を日本でどのように評価するかという問題であるが、これについては明文の規定はなく、判例に委ねられている。最高裁判所の判例によれば、関連訴訟がアメリカで係属していた事例において、日本の裁判所には不法行為地管轄(民事訴訟法3条の3第8号)があるものの、「特別の事情」(同法3条の9)があるとして訴えを却下したものがある。

なお、国際民事手続法上、外国法人の訴訟能力(民事訴訟法33条)、外国への送達(同法108条。日本は「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」などの締約国である)、外国での証拠調べ(同法184条)などについては明文の規定が置かれている。

[道垣内正人 2022年4月19日]

将来への課題

現在の国際私法の最大の問題は、サビニー型国際私法の限界が表面化していることである。すなわち、「私法の公法化」といわれる現象が各国でみられ、労働者保護、消費者保護などを目的とする社会立法により、私人間の利益調整を図ることを目的とする純粋な私法の領域に、国家が一定の範囲で介入し、たとえば契約条項に制限を加えるようになってきている。そうすると、それぞれの法律の法目的の達成のためには、その法自らが地域的な範囲を定めることが必要となり、サビニーが前提とした国家権力から切り離された純粋な私法の領域は狭くなりつつあることが認識され始めている。そこで、有力になりつつある考え方は、「絶対的強行法規(または国際的強行法規)の特別連結」といわれるものである。これは、一般の国際私法により定まる準拠法をオーバーライド(準拠法の定めにかかわらず、絶対的強行法規の定める通りの結論を出すこと。たとえば、準拠法上は契約が有効であっても、絶対的強行法規によれば無効とすべきものであれば、無効とすること)して、一定の公益的な法目的を有する法律については、その適用を特別に認めるというものである。たとえば、日本の零細企業と外国の大手企業との間の取引であって、日本の市場秩序に大きな影響がある契約については、その準拠法が外国法であっても、独占禁止法上の優越的な地位の濫用に関するルールを適用すべきであるとの議論がなされている。

このように法の側で地域的適用範囲を定めるという方法は、歴史的には「法規分類説」(「歴史」の章参照)にみられた発想であり、公法について現在でも当然のこととされている。日本の刑法は属地主義を原則としつつ(刑法1条)、通貨偽造などの重大な犯罪行為については外国人が外国で犯しても処罰することを定め(同法2条)、殺人などについては日本人の国外犯を処罰することを定める(同法3条)等の規定を置いている。また、とくにアメリカでは、独占禁止法、証券取引法、環境法などさまざまな法の「域外適用」をしており、他の国との摩擦が多数生じている。このように、公法については地域的適用範囲をどうするかという発想で問題がとらえられていることを考えると、国際私法において強行法規の特別連結という例外を認めていくことが、ひいては国際私法の体系自体の見直しにつながるのではないか、その場合には、私法と公法の境界があいまいになりつつある以上、その区別を超えた統一的な法適用関係理論が求められるといった議論がなされている。

また、国際私法の国際的統一問題は19世紀から努力が続けられてきたが、今日でもなお重要な課題である。しかし、国際私法の国際的不統一の解消がいまだに実現する糸口さえみえない状況である。このことは、法の適用関係を定めることを任務とする国際私法としては、その法目的を没却する根本問題である。そこでハーグ国際私法会議を中心とする国際機関の活動の抜本的見直しが必要であり、統一に向けた努力をより強化していく必要がある。

[道垣内正人 2022年4月19日]

『道垣内正人著『ポイント国際私法総論』第2版(2006・有斐閣)』▽『櫻田嘉章・道垣内正人編著『注釈国際私法 第1、2巻』(2011・有斐閣)』▽『道垣内正人著『ポイント国際私法 各論』第2版(2014・有斐閣)』▽『小出邦夫編著『逐条解説・法の適用に関する通則法』増補版(2014・商事法務)』▽『中西康他著『国際私法』第2版(2018・有斐閣)』

百科事典マイペディア 「国際私法」の意味・わかりやすい解説

国際私法【こくさいしほう】

→関連項目国際法|国際民事訴訟法|裁判権|属人法主義|反致

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際私法」の意味・わかりやすい解説

国際私法

こくさいしほう

private international law

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の国際私法の言及

【国際民事訴訟法】より

…国際間の交流が頻繁に行われるに伴い,A国人とB国人の離婚がC国の裁判所で問題になったり,A国の貿易商がB国の取引先とトラブルを起こし,訴訟や仲裁の問題に発展したりすることが増えてくる。民事事件がこのように複数の国にかかわりを持つ場合,裁判所がどこの国の法律によって裁判するのかというと,紛争の中身――人の権利義務――については,これが国ごとにまちまちにならぬよう古くから国際私法が発達した。その結果C国裁判所がA国法によって裁判しなければならないこともある。…

※「国際私法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...