改訂新版 世界大百科事典 「ウマ」の意味・わかりやすい解説

ウマ (馬)

horse

Equus caballus

奇蹄目ウマ科ウマ属の哺乳類。現世のものはウマ科ウマ属しかない。ウマ属には,ウマ亜属(プシバルスキーウマ,家畜のウマおよび絶滅したターパン),アジアノロバ亜属(オナジャー,キャン),グレビーシマウマ亜属(グレビーシマウマ),シマウマ亜属(サバンナシマウマ,ヤマシマウマ,絶滅したクアッガ)と,それらと古く分かれたロバ亜属(アフリカノロバと家畜のロバ)がある。北アメリカ起源であるが,現代では野生種はアジア,アフリカにだけ分布する。日本語のウマは蒙古語のモリンmorinに由来するというが,属名のエクウスEquusはインド・ヨーロッパ語のウマを意味するエクオスekwosに,caballusは中央アジア,スラブ,フィンランド語系のウマを指すカーバールKävalに基づいている。

ウマ科の特徴

現生の野生種は肩高1~1.5m,高度に走るのに特殊化した奇蹄類で,前・後肢とも1指(第3指),首と頭が長く,尾は中等の長さ,体毛は短く,厚く滑らかであるが,ときに冬毛はあらく下毛を密生する。首にたてがみとときにまえがみがある。尾には長い毛の房がある。前肢の内側には硬貨大のたこ(附蟬,夜目)があり,ときに後肢にもある。臭腺(集合腺)はない。陰囊がある。乳頭は鼠径(そけい)部に2個。頭骨は顔面部が著しく長く,後眼窩橋がある。鼻骨は長く狭く,前部は遊離して前へ突出する。角はない。歯はほとんど完全で,36~42本ある。犬歯は雌にはない。前臼歯(ぜんきゆうし)は臼歯とほとんど同形である。胃は単純。サバンナ,ステップ,半砂漠,砂漠など,乾燥した草原,低木林に大小の群れですみ,おもにイネ科の草を食べる。イネ科の草は1年のある時期には,栄養価が低いうえウマ類は消化力が弱いから,大量に食べる必要がある。かたい地面を速く走るのに適応したのは,草を食べに,あるいは水場へいくのに遠くまで移動する必要があるのと,天敵から逃れるためであろう。

(1)走るための適応 上腕骨と大腿骨は短く,橈骨(とうこつ)と脛骨(けいこつ)および中手骨と中足骨が長い。尺骨(しやつこつ)は小さく橈骨と癒着し,腓骨(ひこつ)は一部が残るにすぎない。脚の関節はすべて一方向にのみ動き,他の運動はほとんどできない。中手・中足骨と指骨は,後ろ側にある強い靱帯で結ばれ,蹴る力を強めている。

(2)草食のための適応 切歯は上下がぴったりかみ合い草をかみ切るのに適する。切歯の後ろには長い歯隙(しげき)があり,前臼歯と臼歯が続く。それらは大きく,きわめて著しい長歯で,老年になるまでのび続ける。咬合(こうごう)面に複雑なエナメル質のひだが多く,溝はセメント質で埋められていて,シリカに富んでいてかたく,風や雨で葉の上に土砂がついている草をひきうすのようにすりつぶして食べるのに適する。口唇はやわらかく,筋肉が発達していて,知覚も鋭敏で活発に動き,草を口に取り入れる働きをする。顔面部が長く,草を食べているときでも目は高い位置にあり,前は見えないが,横と後ろはくまなく見ることができる。また,眼球がゆがんでいて水平軸が短く,垂直軸が長く,目は近くと遠くを同時に見ることができる。大腸,とくに盲腸が大きく,微生物や消化液の働きで繊維類の消化分解作用を行うが,ウシ科動物ほど消化力が強くない。ために食物の種類が限られ,草を大量に食べる必要がある。また,水場を必要とするほか,足の構造から生息地が平たんな場所に限られるなど,ウシ科動物に比して生存に不利な点が多く,それらとの競合に敗れて,絶滅へ向かいつつある類と考えられる。

ウマ亜属の特徴

ウマ亜属のものは毛色がほとんど単色(黄褐色~赤褐色)で四肢は背と同色か,より暗色,背筋と四肢を除き顕著な縞がなく,四肢が比較的長くがんじょうで,前肢のひざの上(内側)と後肢の内側,かかとの少し下にたこがあり,耳が小さくとがり,尾には基部かその近くから長い毛が生えていて,ひづめが幅広い。家畜のウマのほか,ヨーロッパの中・東部にいて18世紀末に絶滅したターパン,ゴビ砂漠の一部に少数が残るプシバルスキーウマの2種が含まれる。ムスタング,カマルグ馬,御崎馬などは家畜のウマが野生化したものである。1雄と数頭の雌およびそれらの子からなる小群ですみ,雄が群れをオオカミなどの敵と戦って守り,草を食べているときは見張り,草がなくなると,別の食事場へ移動させる。警戒心が強く,聴覚,嗅覚(きゆうかく)が鋭く,しかも長い距離を高速で走ることができるため,成獣をとらえるのはほとんど不可能だといわれる。妊娠期間はロバやシマウマの約12ヵ月より短く約11ヵ月。1腹1子,寿命は野生のものでは25~30年である。家畜として飼われているものでは35年を超えたものもある。染色体数はウマが64本,プシバルスキーウマが66本で,他のウマ類よりも多い(ロバ62,アジアノロバ56,グレビーシマウマ46,サバンナシマウマ44,ヤマシマウマ32)。

シマウマの雄とウマの雌の交配によって生まれたものをゼブロースといい,その逆の場合をホーブラという。ロバの雄とウマの雌の間の第1代雑種をラバ(正式にはラ(騾))といい,交配に用いるウマの品種,ロバの大小により種々のものができるが,いずれも体が強健で粗放な飼養管理に耐え,持久力があるので地中海沿岸諸国や中国,中南米諸国で使役に用いられている。繁殖力はないものが多いが,雌には繁殖力を有するものがときに生まれる。ウマの雄とロバの雌の第1代雑種はケッテイと呼ぶが,母親が小型のため実用にはならない。

執筆者:今泉 吉典+正田 陽一

ウマの進化

ウマを含む奇蹄類は,暁新世の髁節(かせつ)目(古型の有蹄類)のフェナコドンの仲間を先祖型とする。次の始新世前期には,それらの仲間からウマ科が出現し,北アメリカにいた小イヌくらいの大きさのヒラコテリウムがその代表とされる。ヒラコテリウムから現在のウマに至る進化の過程は,北アメリカで発見された多種多様の化石ウマから明らかにされてきたが,以前に考えられていたように単純なものではない。始新世中後期のものは,ヒラコテリウムに続くオロヒップスOrohippusとエピヒップスEpihippusである。ヒラコテリウムよりやや大型であるが,前趾(ぜんし)は4指,後趾は3指であることは同様である。この時期にはウマ科は他の奇蹄目と異なり,進化速度はおそい。しかし,次の漸新世のメソヒップスMesohippusは前・後趾とも3指となり,次の中新世の初期にかけて,ウマ科の第1回の大放散が見られるなど進化速度ははやまった。つまり,大型化したミオヒップスMiohippusとアンキテリウムAnchitherium,再び小型化したアルカエオヒップスArchaeohippus,巨大なヒポヒップスHypohippusおよびメガヒップスMegahippusなどさまざまなものが現れたことである。これらは,葉食性(やわらかい若葉や芽などを食べる)の歯の構造をもっていたが,この時期には草食性(かたい繊維質のものを食べる)の歯の構造をもつパラヒップスParahippusも出現している。それらのうち,アンキテリウムはアジアへ移住し,ユーラシアの森林地帯で次の鮮新世まで繁栄した。日本でもその化石が知られ,岐阜県可児(かに)町で発見されたヒラマキウマ(平牧馬)がそれにあたる。中新世の後期は,全世界的な乾燥化があり草原性の環境が拡大したが,それに伴ってウマ科の第2回の大放散が見られた。パラヒップスの子孫のメリキップスMerychippusの体の構造は,より草原生活へ適応しているが,このほか小型のナンニップスNannippusやヒッパリオン,大型のプリオヒップスPliohippusなどが出現している。ヒッパリオンは,北アメリカからユーラシアへ移動し,それまでの森林生活者のアンキテリウムと交代し,さらにサバンナの環境にまで進出し,次の第四紀の初めに,1指性のエクウスが出現するまで各地に残存していた。プリオヒップスも1指性であり,その仲間は北アメリカ,中央アメリカ,さらに南アメリカにまで広く分布した。ウマ科の第3回の大放散は第四紀になってで,現代型のウマ,つまりエクウスのさまざまのタイプのものが現れた。氷河時代の最終氷期まで北アメリカ,ユーラシア,アフリカの各大陸で繁栄したが,人類の活動が活発化した1万年前ころを境として急速に消滅し,北アメリカ大陸では絶滅した。ユーラシアやアフリカでは,小さな個体群となって今日生きのびているにすぎない。ウマの家畜化は新石器時代以降で,日本では縄文前期末のものがもっとも古く,プシバルスキーウマ(モウコウマ)の系統の小型のものとされ,移入されたものであろう。日本固有のものは,旧石器時代のオナジャーonager系統のものが化石として各地から知られているが,家畜化との間には数万年の隔りがある。

執筆者:亀井 節夫

家畜ウマ

家畜ウマの特徴

プシバルスキーウマによく似ていてしばしば同一種とされるが,染色体数が異なるほか,まえがみがあり,尾の長い毛は基部から生じ,胴の腹面は体側と同色などの点で区別できる。ウマの毛色は本来,黄灰色で長毛と四肢下部の黒い,いわゆる河原毛(かわらげ)と称されるものが基本型で,これは現存する唯一の野生馬プシバルスキーウマや各地の未改良馬に見られる。しかし,品種改良の進んだ家畜ウマではいろいろの毛色のものが生まれてきた。一つは全身赤褐色か黄褐色のもので栗毛(くりげ)と呼ばれる。濃いトチの実色のものは栃栗毛,長毛部の淡く白っぽいものを尾花栗毛と呼ぶ。次に体は赤褐色で,尾やたてがみの長毛部と四肢の下部が黒色のものを鹿毛(かげ)という。鹿毛にもいろいろの段階があり,顔面や下腹にわずかに褐色を残しているだけでほとんど黒色のものを黒鹿毛という。また全身黒色のものは青毛(あおげ)と称する。そして全身白色のものは葦毛(あしげ)と呼ばれる。葦毛は幼時は栗毛,鹿毛,青毛のいずれかで,年をとるとともに白色毛が増すもので,壮年に至ってほとんど全身白色となるが,長毛まで白くなることはほとんどない。このほか有色毛と白色毛のまざる糟毛(かすげ),斑紋のある斑毛(ぶちげ)などもある。

祖先種

家畜のウマの祖先種についてはプシバルスキーウマ(モウコウマ)Przewalskii horseのみと主張する単元説と,そのほかにターパンtarpanやシンリンターパンがあったとする多元説とがある。プシバルスキーウマは現存する唯一の野生馬で,モンゴルやゴビ砂漠に小群で生活している。体高約1.2m,頭が大きく四肢は短く,たてがみは直立していてまえがみはない。被毛は淡褐色で口の周囲と腹部は白く長毛は暗色である。野生のものは絶滅に瀕(ひん)しており,世界各地の動物園で飼育,繁殖したものが数百頭,たいせつに保護されている。ターパンはかつて東ヨーロッパのステップ地帯に生息していた野生馬で,体高約1.3m,たてがみや尾の長毛は長く豊かで,毛色はねずみ色。野生の最後の1頭の雌が1879年に死亡した。シンリンターパンはポーランドからウクライナにかけての森林地帯に野生していた大型のターパンであるが,歴史時代に入る前に滅んでいた。多元説ではプシバルスキーウマがモウコウマをはじめとするアジアの草原型の品種の先祖に,ターパンがアラブ種など高原型の軽種の先祖に,シンリンターパンがベルジアン種など森林型の重種の先祖となったとしているが,単元説ではプシバルスキーウマがすべての馬種の祖先種で,ターパンはいったん家畜化されたウマの再野生化したものとしている。現在,俗に野生馬といわれているフランスのカマルグ,メキシコのムスタング,南アメリカのシメロンなどは家畜ウマが放たれて再び野にかえった再野生馬である。ウマの家畜化はウシ,ヒツジよりもおくれて前3000年ころ,中央アジアの高原地帯でアーリヤ人の手によって行われたと考えられているが,異説もあり確定していない。

品種

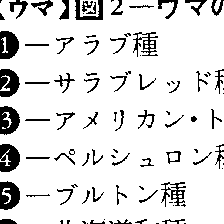

ウマの品種はその成立によって東洋種と西洋種に,用途によって乗馬,輓馬(ばんば),駄馬(だば)に,体格によって重種,中間種,軽種に,血統により純血種,半血種にと区分されるが,日本では外来種を体格による3区分に分け,これに在来種を加えた四つに分類している。代表的品種としては次のようなものがある。

軽種

体格は比較的小柄で,体型は均整がとれ品位に富み乗用馬,競走馬として用いられる。(1)アラブ種Arab アラビア原産の小柄なウマ。持久力に富み体質強健で,世界各地で産馬の改良に用いられている。毛色は葦毛,鹿毛,栗毛が多い。(2)サラブレッド種Thoroughbred イギリスの在来馬にアラブ種などの東洋馬を交配して成立した競走馬。外貌は優美で気品があり,毛色は鹿毛,黒鹿毛,栗毛が多い。日本には1907年に小岩井農場に輸入されて以来たびたび輸入されている。(3)アングロ・アラブ種Anglo-Arab アラブ種の強健性とサラブレッド種の軽快性を兼ねさせる目的で両者を交配した雑種で,アラブ種の血量が25%以上のものをいう。フランス産のものが有名だが,日本の乗馬改良にはハンガリー産の本種(ギドランGidran)の果たした役割は大きい。

中間種

軽種に近いものから重種に近いものまでを含む日本独特の分類区分で,用途も乗用,輓用,駄用のすべてにわたっている。(1)アングロ・ノルマン種 Anglo-Normanフランスのノルマンディー地方原産の半血馬で,日本には明治以降もっとも多く輸入され,産馬改良に大きな貢献をした。(2)ハクニー種Hackney イギリス原産。前ひざを高くあげる独特な歩様が特徴。断尾されることが多い。(3)クリーブランド・ベイ種Cleveland Bay イギリス原産。毛色は鹿毛一色。儀仗(ぎじよう)用馬車輓馬として使われる。(4)アメリカン・トロッター種American Trotter アメリカ東部原産。速歩能力に優れ,日本では北海道の産馬改良に用いられた。

重種

体格は雄大で骨太,速度はおそいが力は強く輓用に適する。(1)ペルシュロン種Percheron フランス原産。大型のものは体重750kgくらい。葦毛,青毛が多い。1886年に北海道に入り,農馬の改良に貢献した。(2)ブルトン種Breton フランス原産。中間種に近いものから重大なものまで,タイプはさまざまである。戦後,重種系が輸入され農馬の改良に用いられた。栗毛が多い。(3)ブラバンソン種Brabanson ベルギー原産の重種の代表種。体重は1000kgに達するものもある。明治の末に輸入されたが成績が悪くまもなく中止された。

在来種

日本に古くから飼育されていた在来の小格馬には,ドサンコ(道産子)の名で親しまれている北海道和種,旧藩制時代の遺残種である木曾馬と御崎馬,島嶼(とうしよ)型の小型在来馬として対馬の対州馬と宝島の吐噶喇(とから)馬,沖縄在来の宮古馬と与那国馬の7馬種がある。いずれも顔面や四肢の白徴はなく,背中に鰻線(まんせん)をもつものが多い。たてがみや尾毛が豊かで,体型は粗野であるが,体質強健,粗飼に耐える。現在では北海道和種を除いては数が減少し雑種化が進んでいるので,それぞれの地に保存会が設けられて,その保存と活用が図られている。

品種名ではないが小格馬をポニーと総称する。有名なシェトランド・ポニーは体高約90cmで愛玩用に飼われている。

飼育

ウマの飼育は品種,用途,年齢によってさまざまな管理を必要とするが,ここでは一般的な事項について述べる。

管理

ウマは人との感情の交流のこまやかな家畜である。管理の根本は愛情をもって接することにある。幼いときからの馴致(じゆんち),調教が適切でないと,かむ,蹴るなどの悪癖を示すようになり役畜としての価値を著しく減ずる。しばしば声をかけ,また馬体に触れてならす必要がある。手入れは体のあかや汚れを取り除き,皮膚の血行をよくするために行うが,人馬の親しみを増すのにも役だつ。ひづめの手入れはとくに重要で,ひづめの不正発育や不正磨滅は運動能力を著しく害する。月に1回は削蹄し蹄形を整え,使役するウマには装蹄して過磨滅を防ぐ。また運動はひづめのためにも保健のためにも必要で,幼馬には追い運動を,雑役馬や育成馬は乗り運動を毎日1~1.5時間くらいするとよい。子つきの雌馬などは厩舎(きゆうしや)近くの柵内に自由に放し運動させる。放牧はウマにとってもっとも自然に採食,運動が行えるので,事情の許すかぎり行うとよい。放牧のやり方には舎飼いと併用する半舎飼いがふつうだが,昼夜連続放牧や周年放牧もある。放牧での運動量は意外に大きく,十分な放牧は肢蹄,骨格,筋肉,心肺機能をよく発達させる。

飼養

飼料の1日の量,配合割合はウマの体重,品種,性,年齢,季節によって異なるが,乗用馬の日量例を示せば表1のとおりである。ウマの飼料は牧乾草,麦稈(ばつかん),穀類(カラスムギ,オオムギ,トウモロコシ),ふすま,あら粉,青草(青刈飼料)などである。そのほか必要に応じ塩分,カルシウムを与える。飼料は朝,昼,夕の3回に分けて与え,夕飼をなるべく多くする。水は1日に20l以上も飲むので,給飼前に十分に与える。採食後はゆっくり休養をとらせた後,使役に用いる。そうでないと消化不良,胃腸障害をひき起こす。

繁殖

ウマは通常4~5歳で繁殖に用いるが,サラブレッド種では6歳以降である。雌では15歳ころまで,雄はそれよりも長く供用可能である。ウマの卵巣は春から夏にかけて機能的に活動し,およそ22日の周期で発情が起こり4~8日間続く。発情中,雌ウマは外陰部がはれて動作が落ち着かず,しばしば放尿,挙尾を行う。排卵は発情末期に起こる。適期に交配し受胎すれば発情は再来せず,5~6ヵ月で腹部が目だってくる。妊娠期間は340日前後。出産が近づくと不安と陣痛で落ち着かなくなり,乳房がはってきて初乳がにじみ出てくる。難産は比較的少なく,獣医師の手を必要とするような併発症のないかぎり,よけいな手出しはしないほうがよい。ウマは糖分の多い乳を1日10~20l分泌し,子ウマは半年くらいその乳を飲む。生後2ヵ月くらいから消化のよいタンパク質,ビタミン類に富んだ飼料を与え始め,量をだんだん増やしていき離乳させる。離乳期は子ウマにとって栄養,環境が急変するときであり,管理・衛生面には十分な注意を必要とする。

育種

ウマの育種にあたっては他の家畜の場合と同様,血統,体型,能力の3点からよい種畜が選抜されて交配される。血統についてはすべての家畜にさきがけてサラブレッド種において登録事業が行われた(1791)。体型については外貌審査が品種ごとに定められた審査標準により実施されているが,日本でも古くから行われている〈馬合せ〉の行事や〈相馬〉という技術はその濫觴(らんしよう)といえよう。能力として問題となるのは役用能力,繁殖能力などであるが,役用能力,とくに輓曳能力については種々の能力検定が行われている。競走馬については競馬というきびしい能力検定の場があって,競馬場でよい成績をあげたものが種馬として高い評価を受ける。選抜された種畜を血縁関係の近いものどうし交配して,その保持している遺伝的な形質を固定するのが内交配である。また異なった形質をもつ血縁関係の遠い個体どうしを交配するのが外交配である。サラブレッド種はイギリスの在来馬にアラブ種を交配(外交配)したものを基礎にきびしい選抜を加え,内交配を重ねて成立したものである。また日本の在来馬の改良にはアングロ・ノルマン種やペルシュロン種などの外来の改良種を交配(外交配)し,生まれた雑種に何代も引き続き改良種を交配する累進交配を行って急速に改良の効果をあげた。

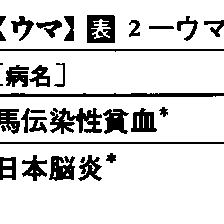

病気

健康なウマは毛づやがよく,筋肉も充実して皮膚もはりがある。呼吸数は1分間に8~12回,脈拍数は36~40回,体温は37℃前後である。これらに変化が起きたときには何らかの異常があるものと考えて適切な処置をすることが必要である。おもな病気を表2に示す。

利用

(1)畜力 ウマの作業能率は人の5~10倍といわれており,1haの土地を耕起するのに牛耕で5日,馬耕で3日といわれる。第2次大戦後出現した原動機付きの小型耕耘機では1日,最近の農業用トラクターなら半日の仕事である。従来,北海道,東北地方に役馬が多く使われていたのは,これらの地方では経営面積が比較的広く,しかも冬が長くて農作適期が短くて作業にスピードが要求されたこと,ウマの厩肥が地熱を高める効果があることの2点による。しかし,近年のトラクターの普及によって農馬の利用は少なくなった。ウマの輓曳力は,車と積載物の総重量に道路の抵抗係数(アスファルトで0.01,砂地0.30)の積である抵抗(単位kg)で示すと,1日8時間労働ではだいたい体重の15%くらいである。瞬間的には体重と同じくらいの輓曳力を示す。駄載の場合は常歩の労役で体重の1/3くらいとされている。

(2)馬肉 さくら肉とも呼ばれ,暗赤色で脂肪が少なく結締織が多い。グリコーゲンの含量が高く甘みが強い。煮ると泡が生ずる。長野県,熊本県での消費が多く,〈馬刺し〉として生食したり,〈さくらなべ〉としてネギ,豆腐,糸こんにゃくといっしょにみそで煮る。肉の結着力が強く,ハム,ソーセージなどの加工品の原料としても多く用いられる。

(3)皮 ウマは汗腺が発達しているので,鞣成(じゆうせい)すると多孔性であらいものになるが,厚さはあり銀面は平滑である。とくに臀部(でんぶ)の皮は組織が緻密(ちみつ)で,弾力に富み,〈板〉とか〈鏡〉と呼んでコードバン革の原料となる。

(4)厩肥 ウマは1日に糞15~20kg,尿4~6kgを排泄し,年間8000kgの腐熟厩肥を生産する。地熱を高める効果があるので寒冷地の農家では厩肥をとる目的で飼うものも多く,その場合は舎飼いを主に飼われた。

執筆者:正田 陽一+本好 茂一

人類と馬

家畜と人類との間には,古来その種類ごとに異なる関係が見られる。例えば,羊,ヤギは,たかだか中東で播種(はしゆ)後に群れを追い込んで覆土する以外,労働家畜としての価値は見いだされなかったのに対し,牛馬は犂耕(りこう),牽引,運搬などに役だった。しかし,牛馬が共通の役割を果たしえたといっても,共通性はそこまでである。馬の場合には,牛,羊と比較して,その乳,肉を食用とする地域ははるかに狭い(後述)。その代わりに,馬は軍事上の利用を中心にその能力が開発されたといってよい。同じ奇蹄目のロバが庶民の乗用や運搬用に用いられる以外,たとえ軍事用に用いられても,せいぜい物資補給用の駄獣として部隊の後塵を拝するだけであるのに,馬は武将とともに一体となって戦陣を疾駆する。名馬として歴史に名を残す例も少なくなかった。そしてその軍事との深いかかわりを通じて,馬は近代に至るまでの国家興亡史に深く関与したといって過言ではない。

家畜化

しかし,この馬も野生の段階では狩猟,そして食用の対象でしかなかった。野生馬は,中央アジアからカスピ海沿岸,黒海周辺の草原地帯を中心に旧大陸全体にわたって広く生息していた。ヨーロッパ後期旧石器時代の遺跡には,大量の野生馬の骨が出土しており,ラスコーの洞穴壁画にも狩猟される馬が描かれている。北京に近い周口店の遺跡からは蒙古系野生馬の骨が出ている。

家畜化された家馬と思われる骨の出土したもっとも古い例は,前4300年ころのウクライナのデレイフカ遺跡に見いだされる。そして同遺跡の前3700年ころの出土例および同時期バイエルンのポーリング遺跡の出土例は,確実に家畜化された馬骨である。ただこの時代に馬がどのように家畜化されたか,その経緯は明らかでない。古代オリエントのシュメール世界で,近縁のオナジャーonager(オナガーとも読む。野生ロバの一種)の野生群が適宜生捕りにされ,調教されて輓獣として用いられていた例や,モンゴル人が同様に野生群から生捕りにして馬を乗馬用に調教する例を見ると,これに似たことがなされていたのかもしれない。ともあれ羊,ヤギ,牛に比べ家畜化の年代はおそい。しかも食用として家畜化されたのではないようである。前3千年紀ウクライナのトリポリエ出土の馬骨は,食用にされた跡をなんら示していない。かつそこでは,底部が丸い滑り木でできた粘土製のそり模型が出土している。北方寒冷地でのトナカイのそり利用は古く,その利用法がトナカイのいない南方草原地帯の馬に適用され,家畜化が進行したと考える説もある。馬の家畜化がシベリア南部から黒海北部草原に至るステップ地帯で進められただろうことは,ほぼまちがいない。

戦車と馬

古代オリエント世界では,馬は戦車を引くものとして前2千年紀前半に登場する。戦車はそれ以前からあったが,それはオナジャーによって引かれる型であった。前2500年ころのシュメール文化のテル・アグラブ出土の戦車はすでに4頭立てで,戦士はやりと楯を手に,このオナジャー型の戦車に乗って戦地におもむいていたわけである。この型の戦車が馬で引く戦車(馬戦車)のモデルとなったのであるが,ただ馬と戦車の結合は,シュメール世界(メソポタミア最南部)で起こったとは考えられない。

イラン北東部のヒッサール出土の前1900年ころの印章や,小アジアのカッパドキア(トルコ中部高地)のキュルテペ出土の印章は,いずれも馬戦車の存在を示すもっとも古い証拠であるが,この小アジア,イラン,またカフカスなどの草原地帯は,旧石器時代以来,野生馬の生息地であった。またキュルテペ辺りは,インド・ヨーロッパ語系のヒッタイト人の居住地でもあった。そしてザーグロス山中にいたカッシート人が,前2000年ころメソポタミアに馬をもたらしたという記録もある。そしてこれ以後,インド・ヨーロッパ語系の諸民族が馬戦車を伴い,相次いで古代文明諸地域へ侵入しているのである。すなわち,前1700年から前1600年にかけて,ヒッタイト人がカッパドキアから南下し,シリア,メソポタミアを征服し,ヒッタイト旧帝国を確立している。前16世紀にはヒクソス人がエジプトに侵入している。前1600年ころにはアーリヤ人がインドに侵入したが,これらの軍事行動には,いずれも馬戦車が大きな役割を果たしていた。

シュメール・アッカド帝国は,オナジャー型の戦車をもってその版図を拡大したが,戦車の技術は,まずこの型のものがメソポタミア以北のインド・ヨーロッパ語系の人々の下に導入され,そこでオナジャーから馬への交代が行われて馬戦車が出現したと見るのが自然であろう。

ところで,このインド・ヨーロッパ語系の人々の馬戦車による侵入は,古代文明地域自体の戦車の採用や馬産地征服の試みを引き起こしたことはいうまでもない。馬によるヒクソス人の侵入に悩んだエジプトも,やがて馬戦車をもつようになったばかりか,クレタやミュケナイにそれを伝え,ギリシアでも前1500年ころに馬戦車が登場している。

ただ軍事力としての馬戦車を過大評価するのは誤りであろう。たしかに歩兵の前を疾駆するとき,それは威力をもったに違いない。しかし馬戦車はオナジャーによる戦車の延長として,なお多くの欠陥をもっていた。すでに戦車の車輪は実体車輪から輻(や)のあるものに変わっていたが,車輪の直径は初めは小さく,悪路で走るのに適していなかった。車輪は車軸に固定されていたばかりか,車軸は車台に固定され,方向転換は,いったん止まって馬の向きを変えないかぎり不可能であった(車)。また車の抵抗は,軛(くびき)につけられた革の首輪を通じて馬の首にかかり,疾走するとき馬は首をしめつけられた。胸帯の発明までこの点の改善はなく,長距離の走行はできなかった。のちに車輪もギリシアの壺絵などに見るように大型化し,車軸に対して回転するようになったにしても,方向転換の容易でない,機動性に欠ける戦車であったため,戦士は敵前に到着するや降りて剣で戦うのが常であった。ギリシア古典時代でも,戦車は逃げる敵を追うか,敵前より早く逃走するのに効果があったにすぎないといわれる。真の軍馬の威力の発揮は,騎馬の登場を待たねばならなかった。

この戦車は東は中国にまで及び,前2千年紀後半の安陽の殷墟(いんきよ)では,二輪戦車と殉葬された多くの馬が出土している。それは春秋戦国期まで用いられた(車馬坑)。ところで4頭立ての戦車は〈駟(し)〉と書かれ,その音通〈士〉から,支配層を表す語が生まれたという。まさに戦士層を表す語の源が4頭立ての戦車とつながる点,ヨーロッパの戦士層が馬に乗る者chevalierという意味をもつのと似ている。ともあれ前2千年紀以後の乾燥ユーラシア地域の民族移動や侵入による国家の興亡を考えるとき,この戦車の役割を無視することはできない。ただヨーロッパの森林山岳地帯や東アジアの湿潤地帯にまではこの戦車は及ばず,これらの地域での軍事上の革命は,騎馬の成立を待たねばならなかった。

ところでこの馬に引かれた戦車に関連して,おそらくインド・ヨーロッパ語系の民族の移動とともに広まった神話が,広く旧大陸には分布している。すぐ思い出されるのはギリシア神話で,天馬があけぼのの女神エオスの車を引き,ファエトンが太陽神ヘリオスの二輪車を御し,天神ゼウスによってうたれる物語であろう。《リグ・ベーダ》でも,英雄神であるインドラは,2頭の名馬の引く戦車に乗って空を駆け,火の神,かつ太陽神であるアグニも輝く車に乗っている。あかつきの女神ウシャスも馬に引かせた車に乗って1日のうちに万物のまわりを巡回している。北欧神話では,太陽の侍女と夫が2頭立ての戦車を御し,昼の神が白馬に引かれた戦車で走っている。前1400年ころのデンマークのトルンドホルム出土の青銅製の馬に引かれた四輪車は,車の上に太陽を象徴する黄金の円盤を乗せているのである。輻のある車,そして地平から現れ,地平に消える速い馬に引かれた戦車のイメージが,空を東から西へかける太陽のイメージと重なって,このような発想を生んだと考えられる。中国の《楚辞》や《淮南子(えなんじ)》にも同様の発想が見いだされ,戦車と太陽神との結合は,旧大陸の東西にわたって及んでおり,おそらく戦車の東西への普及とともに伝えられたイメージ連合であると一般に考えられている。

騎馬は戦闘を変えた

ところで戦車にまさる軍事力としての騎馬は,少なくとも古代オリエント文明下では,かなりおくれて現れる。その最初の証拠が現れるのは前1300年代末のころである。エジプトの新王国第19王朝セティ1世時代,ヒッタイト人を撃退する図で,ヒッタイト軍の中には戦車に混じって数少ないが騎兵の姿が描かれている。エジプト軍は弓を引く戦士を乗せた戦車で示されている。前1280年ころのカッシート人の円筒印章には,弓矢を持つ騎馬兵が描かれている。前1200年代末,バビロニア王ネブカドネザル1世がメソポタミア北部の山岳住民を攻めたとき,この地には騎馬兵が多くいて遠征は失敗したという。騎馬術の成立と普及はまず,より北方の草原地帯で成立したと考えるのが妥当であろう。そしてスキタイのような騎馬民族を通じて周辺にまず伝えられたと考えるべきである。

ところで騎馬を論ずる場合,馬の操縦を容易にしたくつわの発明を無視することはできない。青銅器時代のハンガリーの遺跡からは,くつわが出土しているが,初期は革ぐつわをかませていたに違いない。馬具としてはあぶみや蹄鉄も重要なものであるが,その出現にはなお多くの時間を要した。前9世紀後半,アッシリアのシャルマネセル3世時代の騎兵は裸馬に乗り,あぶみもなく,足で馬の腹部を締めつけて走っていた。矢を射るうえできわめて不安定であったに違いない。前5世紀ころのスキタイ人になると,彼らは去勢雄馬を用い,かつ革製で輪になったあぶみ,鞍,そして蹄鉄に対応する革やわら製の保護物をつけていたことが知られている。彼らは強弓を持ち,おおいにギリシア人やペルシア人を悩ませたというが,前5世紀以前からこれらの技術をもっていたと推測される。そして前6世紀にはペルシア人もまた騎兵を用いて,戦闘を行うようになっている。ギリシアではマケドニアより騎馬の術を学んだが,その普及はかなりおくれている。

さて騎馬術の出現は,戦車とは比較にならぬ意味を歴史にもたらしたといわねばならない。まず方向転換の困難な戦車に比べ,騎馬は自由に駆け回ることができる。もちろんスピードもあり,密集突撃によって,敵陣を混乱に陥れ,かつすみやかに退却できる。騎馬が戦車に交代するのは当然のなりゆきであった。そして騎馬の普及とともに刀剣にも変化が生じた。それまでの突く直刀から反りのある刀への変化も,前進しつつ切るための当然のくふうであり,半月刀ほどの反りはなくとも,日本刀にも反りが生じている。またズボンと筒袖の上着の普及は,騎乗の普及とともに伝播(でんぱ)し,ゲルマン人やケルト人はもちろん,中国人さえ胡服といって,それを受け入れた。ただ騎馬の出現の歴史的意味は,この程度のことにとどまるものではなかった。中国の万里の長城,またローマ帝国の東方防衛のための城塞(じようさい)(リメスlimes)は,中央アジアから押し出てくる騎馬民族に対する防衛線として構想された大土木工事である。また北欧にまで延々とのびるローマ道は,駅伝制を伴う馬による情報伝達の飛躍的増加と無関係ではない。その模範は古代ペルシア帝国ダレイオス1世の小アジアからペルセポリスまでの二千数百kmに及ぶ道路建設にあり,彼は統治のための伝令馬の使用と宿駅の完備においてよく知られている。モンゴル帝国もその広大な版図を維持するのに駅伝制を整備しており,騎馬の出現とともに,帝国的広域行政支配が可能になった。前2世紀パルティア人による蹄鉄の発明,西紀初めの匈奴(きようど)による鉄あぶみの発明によって,騎馬技術はほぼ完成したといってよい。

ところで騎馬の技術は戦車の及ばなかったヨーロッパの森林地帯,東・南アジアの湿潤地帯にも徐々に入り,受容されることになった。ヨーロッパ中世での封臣としての騎士は,封主より封土をうける代わりに,召集があればいつでも重装備の騎馬をもって出頭する義務を負っている。日本においても,騎馬をどれだけ保有するかは重要な関心の的であった。東国武士団が鎌倉時代以後,畿内先進地域に対して,武力的に優位を得ていく過程を考えるとき,馬産に適した東国の立地を無視することはできない。まさによき馬とよき騎士を多くもつことは,覇権を握ることを意味した。馬が支配層の貴族や戦士層の階級シンボルを示す乗物となったのはけだし当然のことであった。武将もまた,馬の助けなしにはありえない。とりわけオリエントやヨーロッパの戦勝碑や武将の銅像において,つねに馬像とともにあったことは,馬の軍事上の重要性を象徴的に示している。

犂耕と競馬

さて以上家畜としての馬の利用について,軍事上の意味に焦点を合わせながら通観してきた。けだしこれこそが,他の家畜では十分に応じ得なかった馬固有の能力であった。しかし馬の人類にとっての意味は,それだけにとどまるものではなかった。

狩猟段階は別として,それが家畜化された以後も,多くの地域で馬はなお食用に供された。馬肉食の風習は,古くはスキタイ,ペルシア,ゲルマン,ケルト,匈奴の人々の下ではもちろん,中国や日本でも長く認められた。モンゴル人の下にあっては,馬肉は貴人の食品でさえあった。中世以降,キリスト教の影響で,ヨーロッパで馬肉食は馬の犠牲風習の禁止とともに抑制されたが,タルタルという名の下で異国風の料理とみなされ,現在でもなお生の馬肉の料理は根強く愛好されている。また馬乳の飲用は,古代ではスキタイ人やリトアニア人の下で知られ,中世以降ではモンゴル人の下でよく知られている。そしてその発酵酒は,クミズとしてモンゴル人やキルギス人の間で愛用されている。ただ,馬の食糧源としての価値は,その牽引や乗用としての価値の増大とともに減少し,おもに農耕,運搬,軍事の面で利用されることになったのはいうまでもない。

牛に比べて馬は暑さに弱い。軍事用はともかくとして,動力源としての利用に関してみれば,おもに南方では牛が利用され,馬は北方でその用を認められたというのが一般であった。日本においても,西日本では犂耕用に牛が用いられたのに対して,馬が用いられたのはより寒冷な東国であり,そこでは代搔(しろかき)用に馬が用いられている。またヨーロッパで耕作用の馬利用がおおいに展開したのは北欧である。犂耕技術が地中海地域から北欧に導入され,深耕用の有輪ゲルマン犂が北欧に普及するとともに,北欧では11~12世紀ころから,6頭立て,12頭立てといった馬を連ねた有輪犂による土地開発が開始された。地中海地域のイタリアやスペインにも2頭立ての有輪犂による馬耕は認められたが,北欧の森林地帯の開墾には,重い有輪犂による深耕が必要であり,馬は近代に至るまで,北欧農業には欠かせぬ犂耕用家畜となった。しかし馬の利用は犂耕に限られたわけではない。砕土,脱穀,揚水など,中東では牛によって行われていた作業が,北欧では馬によって進められている。北欧の動力源は馬であった。産業革命以降の動力機械の出力を馬力という。馬の牽引力を単位として測ることになったのも,まさにこのような北欧での馬の牽引獣としての一般的利用と無関係ではない。

ところで軍事的・経済的価値とは別に,馬のスポーツ上の意義も小さくない。パキスタンやアフガニスタンの村々では,現在でも郷紳たちのスポーツとしてポロが行われ,カシミール地方では村ごとに競技場がある。古代ペルシアのダレイオス1世はポロを奨励したというが,馬上で羊の奪い合いをするブズキとともに,高度の馬の統御を要する点で,その極致を示すものといえる。また競馬はモンゴルや中央アジアなどきわめて民衆的な競技からヨーロッパの洗練されたものまで,その分布は広い。馬術史を語るには,1冊の書物では足りぬほどのものがあるが,乗馬をたしなむことは西方ではもっぱら支配層の教養の一つとしての位置を得て,絶対王政下でおおいに洗練された。血統についての管理もまた高度に及んだ。

ただ馬の実質的地位の低下は,長篠(ながしの)の戦を見ても理解されるように,鉄砲隊の成立とともに始まった。軍事力としての価値低下にさらに拍車をかけたのは自動車の登場である。中央アジアや中東の山岳地帯,遊牧民の下や,東ヨーロッパの山村部を除くと馬の生活家畜としての意味はなく,いまや工業社会の中で競馬などのスポーツ世界で,血統書つきの特殊化された存在として生き続ける状況にある。

執筆者:谷 泰

日本における馬

馬が日本に渡来した動物であることは,その名称が中国式発音に由来することからも推察されるが,縄文時代の遺跡から歯が出土することから,かなり早い時代に大陸から導入されたことがあるらしい。弥生時代の遺跡からはその痕跡がまれであるが,古墳時代後期にはにわかに馬具や馬の埴輪などの出土が多くなる。おそらくこの時期に貴人騎馬の風が広まったのであろう。日本列島が大陸系騎馬民族に支配されるようになったという,いわゆる騎馬民族国家説はこの現象を背景にするが,歴史家には異論も多い。馬の利用の進展に伴って,古代国家権力は各地方,ことに東日本に牧(まき)をおき官制を設けて,軍馬,騎乗馬,駄馬などを育成貢納させた。これらはほとんどが軍事用であったが,それらが東国から京にひかれて朝廷に進献される8月には,天皇臨御のもとに駒牽(こまひき)の儀式が行われ,詩歌に多く詠ぜられて有名である。地方で直接に牧の経営に当たり住民の統率に当たっていた人々は,しだいに政治力,武力を手中に収めて武士となり,関東を中心として連合した勢力が京都の貴族政権と対立するまでに成長していった。その頂点に立ったのが源氏であり,その武力は乗馬による機動力を主要な基盤とした点で,中国史における北方騎馬民族の活動に類した面をもつ。この勢力が鎌倉幕府という政権を形成して京都の支配を圧倒したのであるが,これら日本産馬は系統としては東南アジアを経由して伝来した南方馬に属し,小型で気が荒く,騎馬民族が用いた北方アジア系の大型馬に比べ能力としては劣るものであった。この南方馬の系統は山間部の木曾地方や九州の種子島など離島に近代まで残存していた。

日本では馬はその短時間に高速で疾走できる特質に注目し,古くから軍事用,移動用ならびに通信・駄載用の家畜として重視され,車両の牽引や耕作器具を引かせるためにはほとんど使用されなかった。先に述べたように,近世までその利用の第1の目的は軍隊の移動ならびに貴人の騎乗用であり,優良馬はほとんどその目的で飼養され,近代以後の軍政もこれを踏襲した。これに次ぐものが公用の通信,連絡のための交通用で,主要な官道には駅を設けて馬を常備した(駅伝制,駅家(うまや))。この制は中世に一度廃れたが近世の国内統一とともに宿駅が整備され伝馬として復活し,貴人や公用に利用されるようになった。しかし,一般庶民の利用はまれで,ことに車両を引かせる風はほとんど行われず,もっぱら貨物を駄載運搬するにとどまり,それも関所のない脇(わき)街道を荷を積み替えずに往来することを中心として利用された。信州を主とする中馬(ちゆうま)交通や会津地方の中付駑者(なかつけどしや)と呼ばれた駄馬がそれである。この点は馬車を使用したユーラシア大陸の馬の利用とおおいに異なる形であり,これが現代に至るまで日本の道路の形態に大きな影響を及ぼした。例えば道路の幅員,歩車道の区分,舗装の状態,橋梁(きようりよう)の構造などの違いがそれである。このような状況を具体的に知るうえで,中世末期渡来してそれを観察したヨーロッパ人の記録は興味ある内容をもつ。〈武家上層の厩舎は板張りで清潔であり,来客の接待にも用いられた。馬は出口に向けてつながれ,その右から乗馬するように習慣づけられていた。体軀(たいく)は小型で貧弱であり,ヨーロッパの当時のような蹄鉄は用いられず,わらぐつをはかせてひづめを保護した。そのため鞍には予備のくつをつけ馬丁がわらぐつを担って従う〉という状態であった。この状況は近世末まで続き,明治になってようやく蹄鉄が普及した。貴人の乗用という観念が強かったため庶民,農民は通常乗馬せず,農耕にも一部地方を除いて使役されず,わずかに厩肥が肥料として使用されたにとどまる。

馬の売買はおそらく鎌倉時代から盛んになったと思われ,室町時代には奈良や京に馬市が立ち,また諸所の社寺の門前市でも馬の取引が行われた。近世には盛岡,秋田,仙台,岩沼,白河など産馬地の奥羽地方や江戸馬喰町(のち浅草),信州木曾福島などに大きな馬市があった。また武蔵府中にも幕府が購入する市があり,関東,奥羽には馬牧がおかれ主として軍用馬の生産が盛んであった。

明治に入っても軍事用の乗馬,輓馬の生産は重視され,海外の品種を導入して馬体の大きい種類の生産が奨励され,北海道および南九州でも牧野が広い地積を占め,馬政は強い力で推進された。その頭数も第2次大戦直前には150万頭を超えたが,戦後には軍備が撤廃され農耕が機械化されたほか,輸送もトラックを主とするようになって著しく数が減少し,競走馬を中心に現在は約6万頭が残っているにすぎない。

信仰と習俗

馬が神聖なものに使用されるという観念から,神霊の乗物としての面が古くからあったことは,日本におけるこの動物に対する考えの一面として注意する必要がある。このため神社に生馬を奉納して飼養し,またその代用に木馬を神前に納め,祭儀に馬をひいて奉仕するといった習俗が広く認められる。生馬や木馬を奉納できぬ階層が板絵を額として納めたのが絵馬の起源であるとの説もある。また,馬の行動を神意の現れと判断することから,馬を競走させて年の農作や戦い,その他の吉凶を占う競馬(くらべうま)の風も,各地の習俗行事に見られたところであった。奥羽地方の山間部では,近代まで山の神の信仰の一面として出産時に山の神を迎えて安産を祈る習慣があった。出産の前兆があると夫が厩から馬をつれ出して山に向かって追っていき,山道で馬が立ち止まり,あるいは身震いしていななくなどすると,山神様が乗られたと判断して家にひき帰る。家の門をその馬が入るとすぐ出産があると語り伝えられていた。すなわち馬は神々の乗物という素朴な信仰の表現である。飼馬が倒れると馬頭観音,あるいは蒼前(そうぜん)様(東北地方の馬の守護神)として祭り,またその安全を駒形神社などに祈願する信仰も,古来,馬の飼養が普及していた東日本に顕著な現象であった。したがって,その肉を食べることも古くは忌避されており,明治以後に廃馬を処理する方法の一端として始まって食習となったといえる。それまでは,死馬は皮を太鼓などに利用するにとどまり,多くは村落の外縁に設けた馬捨場に遺棄して野獣の食にまかせた。その痕跡は地名となって各地に残存しており,この慣行が廃止されて日本の野生肉食獣であるオオカミやキツネなどの生態に変化が生じたともいわれている。古代から近世の藩牧まで,産馬地は多く海岸に面した半島や離島に設けられたが,これはオオカミなど外敵の侵入や牧馬の逃走を防ぐ目的のほかに,水中から竜馬が現れ牧馬と交わって駿馬を生むという中国から伝承された産馬信仰が伴っていたからであろうと説明されている。名馬が出たという伝説地は水辺にある場所が多いのは事実である。なお,関東以北では養蚕の伝播に伴って,長者の娘に馬が恋してともに死し,その死体からかいこが生じたという〈馬娘婚姻〉の由来譚を伝えている。これはかいこ神としてのおしら神信仰に伴って,その祭礼にあずかる巫女(みこ)の祭文に語られるところからきたもので,その源は中国からの伝来である。

また馬は毛色がもっとも特徴となるので注意がはらわれ,ことに白馬は神聖なものとして神祭に供せられ,また貴人の乗用ともなった。青みがかった白馬は〈あおうま〉といわれ,馬一般の呼称にもあおの名が用いられ,青黒色のものまで同じ呼称となった。黄褐色の馬は〈かわらけ〉といって金沢藩はこれを飼うと怪異があるとしてきらった。古来の名馬には青黒色のものがあったらしく,代表的なものに池月(いけづき),磨墨(するすみ)がかぞえられる。これは《平家物語》の宇治川の先陣争いの話などから著名になったらしいが,現在でもこの種の名馬の出生地という伝説が石に残る馬蹄の跡(馬蹄石)などを証拠として語られている土地が各所にある。

執筆者:千葉 徳爾

北アジアにおける馬

北アジアの馬はモンゴル馬であり,体軀矮小であるが持久力があり,長距離の連続走行によく耐える。遊牧民は古来馬の放牧管理を,1頭の種馬が統率する去勢馬(モンゴル帝国時代は去勢馬を別に管理した),雌馬,その子からなる馬群(10~60頭)を単位として行ってきた。そして種馬の統率力と威厳を保たせるために,そのたてがみを切らなかった。種馬は雌馬の妊娠率を低下させぬために20歳前にすべて去勢し,新たに若い種馬に群れを統率させる。馬群の管理は男の仕事であり,かつては搾乳も男がしたらしい。今も馬具と同様馬乳酒製造容器はゲル内の男席(西)側に置かれる。雄馬は種用以外は4歳で去勢され,訓練を受けて牧畜,交通,駅伝,狩猟,戦闘に乗用される。近年車も引いているが,昔は引かせなかったらしい。乗用馬は酷使を避けるため,長距離走行の際控馬が用意された。注目すべきは,モンゴルの乗用馬は穀食しなくても力を発揮するが,それが可能となるのは,使役直前の数日間ウヤー・ソリフという給餌制限の方法を行うからである。

古来,北アジアの遊牧民は,幼少のうちから騎馬術に習熟し,やがて各自の馬具を与えられた。巧みな騎馬術による機動力は,まず彼らの管理する家畜数を飛躍的に増やし遊牧経済を発達させ,また彼らを農耕民族に対し軍事的に優位に立たせた。広大なモンゴル帝国の版図を結びつけた駅伝制(ジャムチ)も,彼らの豊富な馬によって維持されえたのである。雌馬の乳からつくられる馬乳酒(クミズ,アイラグ)は,夏秋の重要にしてこの上なく好まれる食物であった。そしてモンゴルでは毎年初めて馬乳をしぼり馬乳酒をつくるとき,各地で人々が集まってそれを天地に散布し,馬群の繁栄を願う儀礼と宴が催された。ヤクートの春の祭りもこれと同種のものと見られている。そのほかオボー祭や正月にも馬乳酒は不可欠である。正月には冷凍保存された馬乳酒をとかして用いる。馬肉はチュルク系民族は好むが,モンゴル系民族は好まず,清代には法令によって屠馬を禁じていた。しかしその屍肉(しにく)の食用は認められていた。そして馬肉は人体を暖めるため,厳冬の狩猟や放牧に出る者が食べることがある。

馬は天や諸霊を祭る際価値の高い犠牲としてささげられ,盟約を結ぶ際など白馬を殺してその血がすすられ,貴人の愛馬はその没後副葬品として墓中に埋葬された。馬はまた結婚の結納など贈物としても重視されてきた。また馬は中国との交易(絹馬交易,茶馬交易)における遊牧民側の主要品目として価値をもっていた。

→ウシ →運搬 →馬具 →馬術

執筆者:吉田 順一

象徴としての馬

ヨーロッパの旧石器時代の洞窟壁画で牛とともに主要な位置を占めた野生馬は,牛の雌性に対して雄性を代表し,ともに豊饒(ほうじよう)を象徴するものと解されている。馬の象徴的意味内容は,主としてその肉体的能力(牽引,騎乗などに利用),怜悧(れいり)な判断力,さらに加えて毛色(とくに白と黒)に基づく。まず馬(とくに白馬)は太陽神(ギリシアのヘリオス,インドのスーリヤSūryaなど)の乗る車を引く聖獣とされ,さらに太陽そのものの象徴ともなる。他方,死者の車を死の国に引きゆく獣でもあり,それゆえ死者とともに葬られる例が多く,馬の像(テラコッタ),馬具などを副葬品とすることもある。馬を死と結びつける考え方は,《ヨハネの黙示録》(6:2~8)に登場する4人の騎士などに明りょうだが,他方,馬は神の乗物でもあり(《ヨハネの黙示録》19:11),白馬が聖域で飼われることが多いのはそのゆえである。白馬がケルト,ゲルマン,その他の社会で神意を知るための占いに用いられたのは,人間も及ばぬ優れた判断力をもつからであろう。天がける馬はときには翼を与えられ(ギリシアのペガソスなど),海に入れば下半身が魚ともなる。人頭馬身の怪獣としてケンタウロスが知られ(古代ギリシアのテッサリアの蛮族が巧みに馬を操り,人馬一体のごとく見えたのを起源とするといわれる),他方,馬頭人身の形もあり(馬頭観音など),馬と人間との強いかかわり合いを示している。

執筆者:柳 宗玄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報