翻訳|television

精選版 日本国語大辞典 「テレビジョン」の意味・読み・例文・類語

テレビジョン

- 〘 名詞 〙 ( [英語] television ) 動く画像を電気的に遠方へ送り、同時に再生する通信方式。一般には送信側からの信号を受信し、ブラウン管上に画像を再生する装置だけをさす。テレビ。TV。

- [初出の実例]「テレビジョンの映写幕に見入った」(出典:新種族ノラ(1930)〈吉行エイスケ〉断髪女を連れて航空港をご出発)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「テレビジョン」の意味・わかりやすい解説

テレビジョン(テレビ)

てれびじょん

television

さまざまな光景、映画や写真など、目に映る事象の形、動き、明暗、色彩などを、エレクトロニクス技術を用いて遠方に伝え再現する仕組み、またはその装置。略してテレビ、またはTVともいう。一般家庭を対象にした放送のほか、産業用、教育用、あるいは防災・防犯用にと幅広い分野で活用されている。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

技術発達史

実験期

1873年イギリスのスミスWilloughby Smith(1828―1891)らは、窓から入る光によってセレンの光導電現象を発見、セレンの抵抗が光によって変わることをみいだした。明暗を電気の強弱に変えて遠方に伝えるテレビジョンの開発はこのときに始まった。1875年アメリカのケアリーGeorge R. Carey(1851―?)が早速、多数の光電変換素子で画面の各部の明暗を電気の強弱に変え、同数の伝送路を使って送る多線式テレビジョンを考案している。

1884年ドイツのP・G・ニプコーは、周辺に24個の穴をあけた円板を一つの光電変換素子の前で回転し、画面の各部の明るさを次々に順序よく取り出す順次伝送方式のテレビジョンを試みた。受像側では再生画像をのぞき見したことから、この実験を電気望遠鏡とよんだともいわれている。このような機械式走査と光電変換素子を用いる撮像方法は、その後長らくテレビジョンの基本的手法として使われる。

1889年ドイツのJ・エルスターとH・F・ガイテルが、アルカリ金属を陰極とする光電管を発明、また1897年にこれもドイツのK・F・ブラウンがブラウン管を考案して、光電変換素子および表示素子に進歩をもたらした。なおブラウン管がテレビジョンの受像実験に初めて用いられたのは、1907年ロシアのロージングБорис Львович Розинг/Boris L'vovich Rozing(1869―1933)によってであるが、像はかすかなものであったと伝えられている。

テレビジョンの最初の公開実験は、1925年イギリスのJ・L・ベアードによって有線で行われた。1927年にはアメリカのベル研究所がワシントン―ニューヨーク間の長距離有線伝送実験を公開、翌1928年にはベアードがロンドン―ニューヨーク間の大西洋横断送信を行っている。またベアードはこの年世界最初のカラーテレビ実験にも成功している。

電子的な走査方法、撮像管の利用は、1908年イギリスのキャンベル・スウィントンAlan Archibald Campbell-Swinton(1863―1930)が、ルビジウム膜の光電モザイクを用いた撮像用陰極線管を発表したのを嚆矢(こうし)とするが、安定度、感度など性能の面で撮像管が実用化されるようになるのは、1933年アメリカのV・K・ツウォリキンがアイコノスコープを発明するまで待たねばならなかった。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

日本における研究

日本におけるテレビジョンの研究は、1925年(大正14)高柳健次郎によって始められた。高柳は、撮像・受像とも電子式のテレビジョンを開発しようと、セレン膜を光電変換に利用する撮像管の試作を進めたが成功に至らず、撮像はニプコーの円板を用いた機械式走査、受像にはブラウン管を用いる方式により、1926年に初めて「イ」の字の伝送に成功した(この実験が行われた浜松市には、「イ」の字を刻んだテレビ発祥の地の記念碑がある)。また1928年(昭和3)には人の顔を写し出した。このときの走査線数は40本であり、現在のテレビジョンに比べてかなり粗い画面だったことがうかがえる。一方、早稲田(わせだ)大学の山本忠興(ただおき)、川原田政太郎(かわはらだまさたろう)は1926年、機械式走査によるテレビジョンの研究を開始、1930年に約1.5メートル四方の大受像画面(走査線数60本、毎秒像数12.5枚。早稲田大学式テレビ、早大式テレビともいう)を公開した。その後、日本電気(NEC)、東京電気(東芝の前身)、日本放送協会(NHK)などテレビジョンを研究する企業も現れ、また各地の展覧会などへのテレビジョンの出品も盛んとなり、一般の関心も高まっていった。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

放送の開始

テレビ放送は1928年、アメリカのWGY局が実験放送したのが最初とされている。このときすでにテレビドラマも放送されたという。以後、ドイツ、イギリス、ソ連、フランスなどが機械式走査によるテレビジョンの実験放送を始めている。1935年ドイツが本放送を開始、翌1936年ベルリンで開かれたオリンピック大会の実況中継をテレビ放送した。このとき撮像にアイコノスコープカメラも用いたが、機械式走査基準の走査線数180本で放送した。走査線数が400本を超える全電子的テレビ放送は、1935年イギリスで始まった。機械式走査によるテレビジョンと1日交替の実用化試験だったが、1937年には機械式は取りやめとなり、全電子式が正式放送となっている。これが現在のテレビ放送の始まりといえよう。

日本のテレビ放送は、1939年5月13日の実験電波発射に始まる。ドイツがベルリン・オリンピック大会をテレビ中継したことに刺激を受け、1940年に予定されていた東京オリンピックをテレビ中継しようと、NHK放送技術研究所が高柳健次郎を迎えて本格的に進めていた研究・開発の成果が、実験放送として実ったものである。東京オリンピックは世界情勢の緊迫化により中止されたが、テレビジョンの実験放送は1941年6月まで続けられた。この間、日本最初のテレビドラマ『夕餉前(ゆうげまえ)』(1940)も放送された。

1941年、太平洋戦争の勃発(ぼっぱつ)でテレビジョンの研究は中止、戦後1946年(昭和21)研究は再開されたものの、テレビ放送の再開は1950年2月25日まで待たねばならなかった。東京での実験放送開始に引き続き、1951年には大阪、1952年には名古屋でも実験放送が始まり、この3局を結ぶテレビ中継回線も1953年にNHKの手で完成した。本放送は1953年2月1日にNHKが、同年8月28日に初の民放テレビ局の日本テレビ放送網(NTV)が開始している。

放送開始当初、テレビ受像機は非常に高額であり普及はなかなか進まなかったが、駅や公園、盛り場に設置された街頭テレビには多くの人々が集まり、プロレスをはじめとしたスポーツ中継に熱狂した。1956年に神武(じんむ)景気が始まると、テレビは電気洗濯機、電気冷蔵庫とともに「三種の神器(じんぎ)」として広く普及することになった。

1959年の皇太子御成婚は日本中の関心が集中した一大イベントであり、せめてテレビででも実況を見たい、どうせ買うのならこの機会にという人々が購入し、爆発的に普及していった。しかしながら、全国的に見ればNHK32局、民放27局が放送を行っているのみで、全国の70%程度の世帯にしか電波が届いていなかった。その後、1964年の東京オリンピックの開催を目ざして急速に放送所が建設されることとなる。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

カラーテレビ

日本のカラーテレビ放送は1956年12月20日に実験放送として始まり、1960年9月10日から、アメリカ、キューバに次いで世界で3番目に本放送が開始された。放送方式としてアメリカのテレビジョン方式検討委員会(NTSC)の定める走査線数525本のNTSC方式を採用し、カラーテレビはもちろん、白黒テレビでも放送を受信できることが特長であった。放送開始当初はカラーテレビが自動車並みの価格であったこともあり、期待されたほどの普及はしなかった。その後1965年のいざなぎ景気で国民の所得が増大し、量産効果によるカラーテレビの価格の低下と相まって、自動車(car)、クーラー(cooler)、カラーテレビ(color television)を「三C商品」とよぶ消費ブームが巻き起こった。その結果、1973年にはカラーテレビの普及率が75%を超えて、白黒テレビと逆転することとなった。

1969年12月20日、アメリカの劇映画『ぼくはついている』が東京と大阪で原語の英語と吹き替えの日本語の2か国語で放送された。世界に先駆けたテレビ音声多重放送の実験の始まりであった。翌1970年3月には大阪で万国博覧会が開幕、ニュースや万博だよりを日本語と英語で放送し、またテレビの音楽番組にステレオ音をつけて放送したりもした。音声多重放送は1982年には本放送となり、2001年には民放局を含め全国どこでも受信できるようになった。もう一つのテレビ多重放送である文字多重放送も1983年に実験放送が始まり、1985年には本放送となった。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

衛星放送

山地の多い日本の地形でテレビの全国普及を図るため、NHK総合テレビだけでも全国2214局(2015年12月時点)で放送されているが、それでも離島などで難視聴地域が残ってしまう。以前、東京タワーでは50キロワットの出力で放送を行い、関東一円にサービスを行っていたが、赤道上空3万6000キロメートルの軌道にある静止衛星から放送すれば、わずか100ワットの出力で日本全国をカバーすることができる。

このような静止衛星を通信・放送に利用するという発想は、1945年、イギリスのSF作家A・C・クラークが3機の静止衛星で全世界をカバーする通信網を構築するというアイデアを発表したのが最初であった。

1963年(昭和38)11月23日、初めての日米間テレビ衛星中継が行われた。このときテレビの前にいた日本の人々の目には、アメリカ大統領ケネディ暗殺というショッキングなニュースが飛び込んできた。翌1964年には東京オリンピック開会式の模様が衛星を介してアメリカ全土に中継された。これまでフィルムかビデオテープでしかできなかった海を隔てた国との番組交換が、衛星中継によって即時にできることを示した大きなできごとであった。

こうした成果を受けてNHKは、1965年に自前の衛星を打ち上げ、各家庭で直接電波を受信する衛星放送を行う構想を発表し、放送衛星の研究を開始した。1968年には政府が宇宙開発委員会を発足させ、日本は自らの技術による純国産宇宙開発を目ざすこととなり、翌1969年、ロケットや衛星の開発を推進する宇宙開発事業団(NASDA(ナスダ)。現、宇宙航空研究開発機構=JAXA(ジャクサ))が設立された。衛星からの電波は容易に世界各国に届いてしまうため、限られた電波や静止軌道位置を各国に割り当てる必要がある。当時の衛星は太陽電池を電源として動作していたが、搭載するバッテリーの能力不足のため、太陽が地球の陰となってしまう「食」の時間帯は放送を中断せざるをえなかった。この「食」の時間帯が日本で深夜となる軌道位置が東経110度であり、1977年に開催された世界無線主管庁会議(WARC-BS)で日本は希望どおり東経110度の衛星軌道と、12ギガヘルツ帯で8チャンネル(チャネル)の周波数割当てを受けた。1978年、実験用中型放送衛星「ゆり」が打ち上げられ、各種の実験が行われた。その結果に基づき1984年5月から放送衛星「BS-2a」によるテレビジョンの試験放送を開始した。その後、1986年には2波(2チャンネル)放送、1987年には24時間放送を開始し、1989年(平成1)から本放送となった。2016年(平成28)3月の時点で、約4045万世帯に普及している。

衛星放送には放送衛星(BS:broadcasting satellite)を使うBS放送と、通信衛星(CS:communications satellite)を使うCS放送がある。初期のCS放送では、地球から見た通信衛星の角度が放送衛星のそれと違っており、別々のパラボラアンテナ(回転放物鏡アンテナ)を設置する必要があり、不便であっただけでなく、制度上もBSとCSは別の扱いを受けていた。2002年に方位が放送衛星と同じ110度CSデジタル放送が開始され、同一のパラボラアンテナでBS、CSが受信できるようになった。制度上も2011年6月に衛星基幹放送として統一された。衛星放送は初めアナログ放送として出発したが、現在はBS、CSともデジタル放送である。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

EDTV(クリアビジョン)

テレビの大型化に伴い、画面のちらつきやにじみが目だつようになり、高層ビルが建ち並ぶことなどによって起こるゴースト障害(テレビの受信画面に同一の画像が二重、三重にずれて現れる電波障害)が課題となってきた。1985年(昭和60)郵政省(現、総務省)が「テレビジョン放送画質改善協議会」を設置し、送信側と受信側の双方の観点から画質の向上を図ることとなった。その結果、1989年(平成1)には技術基準に関する省令が改正され、放送局側では高解像度化、定輝度化信号処理、適応的エンファシス、また、受信側では三次元YC分離、順次走査表示といった高画質化処理を行い、ゴースト除去参照信号(GCR)によるゴースト除去を行うことで画質の向上を図ったEDTV(enhanced definition television。日本での愛称はクリアビジョン)方式が開始された。EDTVは、NTSC、PAL(パル)などの既存方式との両立性を保ちながら、高画質化するTV方式の国際的な総称であり、日本方式であるEDTV(クリアビジョン)、EDTV-Ⅱ(ワイドクリアビジョン)はそのなかの一つ。EDTV放送は、従来のテレビでも受信することが可能であり、その場合でも放送局側で高画質化処理を行っているため、以前よりは若干きれいに映るようになった。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

EDTV-Ⅱ(ワイドクリアビジョン)

1989年にはEDTV放送が開始されたが、同年さらにNTSC方式との両立性を保ちながら画面のワイド化と高画質化を図る第2世代のEDTVの開発が始まった。これをEDTV-Ⅱ(愛称はワイドクリアビジョン)という。EDTV-Ⅱでは、アスペクト比(縦横比)4対3の画面の中央部にアスペクト比16対9の映像をはめ込んだレターボックス形式で放送されるため、従来の受信機では画面の上下に黒帯が出たが、EDTV-Ⅱに対応したワイド(アスペクト比16対9)受信機では、垂直時間解像度補強信号(VT)、垂直解像度補強信号(VH)、および映像部に周波数多重された水平解像度補強信号(HH)によって高画質化して表示される。1995年から限られた時間帯で放送が開始された。EDTVおよびEDTV-ⅡはNTSC規格内での画質改善で、手間をかけた割には効果が少なく、ほぼ同じ時期の1989年に実験放送が開始されたHDTV(ハイビジョン)が2000年(平成12)に本放送になると、その役目を終えた。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

HDTV(ハイビジョン)

1964年(昭和39)の東京オリンピックでは、世界で初めての全時間カラー放送や衛星による中継を行い、日本の技術が世界最高水準にあることを示した。当時採用されていたNTSC方式は、その規格の範囲内で、EDTV、EDTV-Ⅱなどさまざまな改良が行われたが、手間をかけたわりには画質改善の効果が少なく、姑息(こそく)なNTSC方式の改善ではないまったく新しい規格、HDTV(high definition television、高精細度テレビジョン)の研究が世界的に始められた。日本ではNHKが中心となって実用化が行われた。HDTV規格は、人間の視覚・心理特性を研究した結果、アスペクト比16対9、走査線数1125本となっている。NHKが開発したHDTV方式には、ハイビジョンという愛称がつけられたが、一般的にこの愛称が受け入れられ、現在もHDTVはハイビジョンとよばれることが多い。

HDTVはこれまでの放送と比較して、画素数が約5倍あったため当初は対応機器が少なく、そのまま放送することはできなかった。1981年にカメラ、VTR、ディスプレーといったHDTV対応の機材が開発されて番組制作が可能となり、1983年にはHDTV信号を圧縮して衛星放送の一つのチャンネルでの放送を可能とするMUSE(ミューズ)方式(Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding System)が開発され、放送を可能とする環境が整った。ハイビジョンという愛称はこのときにつけられたものである。1985年の茨城県筑波(つくば)で開催された国際科学技術博覧会では、幅8メートル、高さ4.8メートル(約400インチ)の大画面でこのHDTVが公開された。

MUSE方式を用いたアナログハイビジョン放送は、1989年(平成1)から毎日1時間の実験放送として始まり、1991年に1日8時間の試験放送となった。その後も順次放送時間を拡張し、1994年の実用化試験放送開始時点で1日10時間、2000年(平成12)12月にはBSデジタル放送開始に伴ってデジタル放送へ円滑に移行するための放送となり、以降24時間の放送を行った。その後、放送のデジタル化の流れのなかで、伝送路にアナログ技術を採用しているアナログハイビジョン放送は2007年11月に終了したが、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上デジタル放送でデジタルHDTVによる放送が行われている。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

デジタル放送

放送をデジタル化することによるメリットは、割り当てられた周波数を有効に使用することが可能となることであり、HDTVのような高画質・高音質化と、多チャンネル化の二つの選択肢があった。1994年、アメリカでの多チャンネル衛星放送がデジタル方式で開始されたのを手始めに多チャンネルのデジタル放送が各地で始まった。

日本でも、1996年(平成8)10月に通信衛星を使用した多チャンネルを特長とするCS放送が開始された。高画質のHDTVとデータ放送を特長とするBSデジタル放送は、2000年(平成12)12月より放送を開始している。2002年3月には、BSデジタル放送と同様のハイビジョン放送が110度CSで開始された。2003年にはUHF帯の電波を使った地上デジタル放送が開始され、ハイビジョン規格の高品位放送が行われている。スマートフォンなどの携帯端末やカーナビゲーション用のワンセグテレビのサービスも行われている。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

ワンセグテレビ

日本の地上デジタル放送は41のチャンネルをもち、一つのチャンネルの周波数帯域幅は6メガヘルツとなっているが、この帯域はさらに13のセグメント(部分、分割の意)に分けられている。高品質のHDTV放送には12セグメントが割り当てられる。画品質よりも経済性を優先する用途に対応して1セグメントのみを使って放送するのが1セグメント放送で、これを略して「ワンセグ」とよぶ。ワンセグは、携帯電話、スマートフォン、カーナビゲーションシステムなどに使われている。

[吉川昭吉郎]

3Dテレビ(立体テレビ)

3D(スリーディー)(三次元)方式は立体テレビのほか、立体映画としても試みられている。立体感覚をもつ動画を実現する方法として、サイド・バイ・サイド方式と、ライン・バイ・ライン方式があるが、3D映画や3Dテレビで採用されているのは、サイド・バイ・サイド方式である。これは、元画像の横幅を2分の1に縮めて、左側から撮影した画像と右側から撮影した画像を並べて配置し、再生時には縮めた横幅を2倍にして元に戻し、2枚の画像にする。立体画像として見るには、一般的には特別の眼鏡を使う。初めのころは左右違う色の眼鏡、たとえば赤青眼鏡を使う、アナグリフ方式が使われたが、色の再現に難があった。

その後、2009年ごろから3Dテレビではフレームシーケンシャルという方式が使われている。これは高速で左右のシャッターが開閉する眼鏡を使うもので、色再現がよい。多少暗くなるなどの難点があるが、適切な画像素材では、みごとな立体視が実現される。しかし、眼鏡を使う方式は左右に配置された二つの画像を再生時に合成するので、寝転んで見ると立体画像にはならない。3Dテレビや3D映画を眼鏡なしで見ると、二重写しのようなずれた画像が見えるだけである。眼鏡を用いない3Dテレビとして、パラックスバリア方式などがある。これはディスプレー側に特殊なフィルターを設けて左右の目で違う画像を見るものである。3Dテレビは将来のテレビ方式の一つとして期待されているが、放送規格が決まっていない、コスト高、ユーザー側の使い勝手の好みがはっきりしない、など種々の難点があり、2017年3月時点ではあまり普及していない。3Dテレビの放送もたまに行われる程度で、すべてが今後の発展にかかっている。

[吉川昭吉郎]

4Kテレビ・8Kテレビ

4Kテレビおよび8Kテレビは、現行のHDTVに次ぐ次世代UHDTV(ultra high definition television:超高精細度テレビジョン)方式を用いたテレビである。Kとはキロ、すなわち1000を意味し、4Kテレビの名は、この方式が水平(横)画素数約4000(正確には3840)をもつこと、8Kテレビの名は、水平画素数約8000(正確には7680)をもつことに由来する。ちなみに現行のHDTVの主流である高解像度ハイビジョンの水平画素数は約2000(正確には1920)であることから、2Kテレビともよばれる。4Kテレビ画面の画素数は水平3840×垂直(縦)2160の829万4400で、2Kテレビ画面の画素数(水平1920×垂直1080の207万3600)の4倍、8Kテレビ画面の画素数は水平7680×垂直4320の3317万7600で、2Kテレビ画面の画素数の16倍となる。NHKは8Kテレビに「スーパーハイビジョン」の愛称をつけ、4Kテレビと並行して放送実施に力を入れている。画面のアスペクト比はいずれもハイビジョンの場合と同じ16対9である。4Kテレビ・8Kテレビの特長として、ハイビジョンに比べて画面のきめが細かいことに加え、視野角が広く視聴位置が正面からずれても画品質の劣化が少なくなり、臨場感が向上することがあげられる。UHDTVの国際規格化は、日本の提案をもとに国際電気通信連合(ITU)の無線通信部門(ITU-R:ITU-Radio Communication Sector)で検討が行われ、2012年8月、正式規格として採用された。

日本では、BS17チャンネル(地上デジタル難視聴対策衛星放送として設定されたチャンネルで、運用終了後に空きチャンネルとなっているもの)を使って、2016年8月にNHKが4K・8Kの試験放送を開始。同年12月には放送サービス高度化推進協会(A-PAB(エーピーエービー):The Association for Promotion of Advanced Broadcasting Services)も同チャンネルを時間分割で利用する形で試験放送に加わった。2年余りの試験放送期間を経て、2018年12月1日に、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送による4K・8K実用放送が開始された。

BSおよび110度CSデジタル放送では、円偏波とよばれる電波の様式が使われる。これは、宇宙空間に打ち上げられている衛星は固定されていないため地球から見た姿勢が変化するが、円偏波を使えば姿勢変化の影響を受けることなく電波を安定して送信できるためである。円偏波は電波の進行方向に垂直な面内で電界が回転しながら伝搬する方式で、進行方向に向かって右回りに回転する右旋円偏波と左回りに回転する左旋円偏波とがある。右旋円偏波と左旋円偏波は互いに干渉しあうことがないので、同じ周波数の電波を使って独立した二つの放送を送信することができる。従来のBSおよび110度CSの2K放送では右旋円偏波が使われているが、BSの4K・8K放送および110度CSの4K放送では、右旋円偏波と左旋円偏波の両方が使われる。

実用放送の方式は3通りに分類される。各方式とそれぞれに属するチャンネル、必要な受信設備は下記のとおりである。

①BS右旋方式 BS右旋方式を使うチャンネルは、BS朝日4K、BSテレ東4K、BS日テレ、NHK BS4K、BS-TBS 4K、BSフジ4Kの6チャンネルで、BS日テレを除く五つのチャンネルは2018年12月1日に放送を開始した(BS日テレは2019年9月1日に放送開始予定)。これらのチャンネルを受信する場合、受信用パラボラアンテナやアンテナとテレビ受像機をつなぐケーブルなどは、BSおよび110度CSの2K放送の受信に使用中のものをそのまま使うことができ、新設や交換の必要はない。

②BS左旋方式 BS左旋方式を使うチャンネルは、ショップチャンネル4K、4K QVC、ザ・シネマ4K、WOWOW(ワウワウ)、NHK BS8Kの5チャンネルで、WOWOWを除く四つのチャンネルは2018年12月1日に放送を開始した(WOWOWは2020年12月1日に放送開始予定)。これらのチャンネルを受信する場合、左旋対応の受信用パラボラアンテナの新設と、必要に応じてケーブルなどの交換が必要になる。

③110度CS左旋方式 110度CS左旋方式を使うチャンネルは、J SPORTS(ジェイスポーツ) 1(4K)、J SPORTS 2(4K)、J SPORTS 3(4K)、J SPORTS 4(4K)、スターチャンネル 4K、スカチャン1 4K、スカチャン2 4K、日本映画+時代劇 4Kの8チャンネルで、2018年12月1日に放送を開始した。これらのチャンネルを受信する場合も、左旋対応の受信用パラボラアンテナの新設と、必要に応じてケーブルなどの交換が必要になる。

4K・8Kテレビ受像機には二つのタイプがある。4K・8K放送を受信するチューナーを搭載し、放送およびそれ以外の外部入力(4K・8Kのビデオカメラで撮影した信号やパッケージメディアなどからの信号)も含めて4K・8K映像を映し出すことができる機能をもったテレビ受像機を「4Kテレビ」「8Kテレビ」とよぶ。他方で、4K・8Kチューナーをもたず放送を受信することはできないが、外部入力信号を入力すれば4K・8Kの映像を映し出すことができる機能をもったテレビ受像機を「4K対応テレビ」「8K対応テレビ」とよぶ。

4K対応テレビ受像機は2011年12月に日本の東芝が世界に先駆けて発売し、4K・8K放送が開始されるまで通称4Kテレビとして各社から販売されていた。「4K対応テレビ」はテレビ自体で4K放送を受信することはできないが、2018年12月1日の4K放送開始にあわせて各社から外付けの4Kチューナーが発売されているので、これを併用すれば、4K放送を受信することができる。外付け4Kチューナーを使わない場合は、2K放送を受信し、超解像度技術で4K相当にアップコンバート(上位変換)した映像を視聴することになる。この際、ハイビジョン信号に付帯するブロックノイズ(受信条件が悪いとき、映像の一部がモザイク状になる障害)なども軽減される。純正4Kでないため、「擬似4K」あるいは「4Kもどき」などといわれるが、超解像度技術の性能は高く、「擬似4K映像」は2K放送のままのそれに比べて、明らかにきめ細かく高品位である。

なお、8Kテレビの発売は2019年4月時点ではシャープ1社であるが、同年1月にアメリカのラスベガスで開催されたCES(セス) 2019(2019年家電見本市。CES:コンシューマー・エレクトロニクス・ショーConsumer Electronics Show)で、ソニーが8Kテレビを発表しており、これが日本で発売ということになれば8Kテレビ第2号となる。実用放送の開始により、今後は「4Kテレビ」「8Kテレビ」が主流になるものと思われる。

現在、大多数のテレビ視聴者は地上デジタル放送を視聴しており、4K・8K放送も地上デジタル放送で視聴できることが望ましいが、2019年時点の技術では実現はほぼ不可能である。

総務省が2015年に発表した「4K・8K推進のためのロードマップ」(計画表)には、2025年まで地上デジタル放送の2K放送を継続すると記載され、4K・8Kについての記載はない。しかし総務省は将来構想として、2K放送と両立できる地上デジタル4K・8K放送の計画をもち、その実現に向けて2017年2月に「地上テレビジョン放送の高度化技術に関する提案の募集」を行った。現行の地上デジタル放送と同一の周波数帯およびチャンネル幅で、現行の地上デジタル2K放送と両立して4K・8K放送を実現することで、現行の地上デジタル2K放送を受信する視聴者は特別の負担なくそのまま視聴し続けられること、地上デジタル4K・8K放送の視聴を希望する視聴者は別途対応チューナーなどを購入するだけで視聴可能となることを目ざしている。

NHKとNHKアイテック(NHKのグループ会社)は、この総務省計画の委託を受けて、2018年秋から東京地区・名古屋地区において、地上デジタル放送の高度化(4K・8K)に向けた実証実験を行っている。この研究開発には、前記2社のほか複数の機関が総務省の委託を受けている。

2025年ごろには技術が完成して、2Kと4K・8Kが両立する新しい地上デジタル放送が開始されることが期待される。4K・8Kテレビについての詳細は、別項目「4Kテレビ・8Kテレビ」を参照されたい。

[吉川昭吉郎 2019年6月18日]

原理と仕組み

画素と走査線

テレビジョンの基本原理は、まず、1枚の画面を細かな点(画素)に分解し、それぞれの点の明るさを電気信号の強弱に変え(光電変換)、それぞれの点の電気信号を順次秩序正しく取り出して1本の伝送路で遠方に届ける(送信)。次に、送られてきた電気信号を元のとおり秩序正しく組み立て、最後に電気信号の強弱を光の明暗に戻して、目で見られる画像に再現する。最初の機能を果たすのがテレビカメラであり、後の機能は受像機が受け持っている。

テレビ受像機に近づいてその画面をよく見ると、テレビ画面が細かな線で構成されているのがわかる。この線を走査線とよぶが、この走査線はディスプレーの蛍光面上を光の点が走った(走査した)軌跡である。光の点は画面の左上から右へ水平に走り、右端に到達すると瞬時に左へ戻り、すぐ下の線を描き始める。この繰り返しによって1枚の画面をつくりあげる。光の点が左から右へ移動するとき、テレビカメラから送られてくる電気信号によってその場所ごとに明るさを変え、画像を再現する。この動作はテレビカメラで画面を分解する動作と一致しなくてはならない。テレビカメラでの分解走査が右から左であれば左右逆になった画像が再現されるし、画素の位置関係が崩れるとまったく画像が再現されないことにもなる。テレビカメラと受像機とで同一時刻に同一場所を走査しなくては画像の再現はありえない。両者の走査のタイミングをあわせるためにカメラ側から同期信号が送られている。日本のアナログテレビ放送で使われていたNTSC方式では、走査は水平方向には毎秒1万5750回、垂直方向には60回と決められていた。1枚の画面が525本の走査線で構成され、これが毎秒30枚送り出されて動画像を再現する仕組みである。実際には走査線を1本おきに粗く走査して1枚の画面を送り、次に飛び越した走査線を埋めていく形で見かけ上毎秒60枚の画面を送り、ちらつきを防止するインターレース(飛び越し走査)という手法が用いられていた。現在、BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル放送などで採用されているHDTV方式では、走査線が1125本であり、従来同様のインターレースによって画面を再現している。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

テレビカメラ

テレビカメラは光学像を電気信号に変換する装置である。光学レンズ、三原色分解光学系、撮像管(現在では半導体の固体撮像素子)、増幅器類などで構成されている。

光学レンズは、被写体像を撮像管や固体撮像素子の光電変換膜に結像するためのものである。古くはカメラの前面のターレットに焦点深度の異なるレンズを3、4本取り付け、ターレットを回転させることによって必要なレンズを選択して使用したが、現在はズームレンズ1本が標準装備となっており、これでカバーできない超望遠、魚眼などの特殊レンズは、そのつど変換装着して用いている。

三原色分解系は、レンズから入ってきた光を赤・緑・青の三原色光に分解するものである。撮像管の場合、分解した光がそれぞれ異なる撮像管に導かれるが、撮像管を3本使ったカメラでは、プリズムやダイクロイックミラーが用いられ、1本または2本の撮像管でカラー画像を得る方式のカメラでは、色分解用のストライプフィルターが用いられた。

カメラの心臓部にあたるのが撮像管や固体撮像素子である。アナログ時代に使用されていた撮像管は、光のエネルギーを与えると電気的性能が変わる材料でつくった薄膜(光電変換膜)と、電子銃をガラス管に真空封止したもので、その外側に電子銃から出た電子ビームを光電変換面上で走査するための偏向コイル類を備えていた。レンズから導かれた光学像を光電変換膜に結像すると、光電変換膜には光学像に対応した電気的な潜像が発生する。この潜像を電子ビームで走査すると、その潜像を打ち消すために電子ビームが使われ、撮像管からその位置に応じて変化する電流が得られる。撮像管はこのようにして1枚の画面を画素に分解するとともに、一つ一つの画素の明るさを電気信号の強弱として取り出す役割を果たしていた。

撮像管にもテレビの発展とともに変遷の歴史がある。テレビ放送が始まったころは、ツウォリキンの発明したアイコノスコープが使われた。これはかなり明るい所でないと十分な画像が撮れなかったので、強力なスタジオ照明が使われることとなったため必然的にスタジオ内は暑くなり、長時間カメラの前に立つのは苦痛だったとの話も残っている。撮像管の感度を著しく向上させたのが、1946年アメリカのRCA社が開発したイメージオルシコンである。この開発によってテレビジョンが真に実用化の域に達したともいわれる撮像管で、白黒テレビ時代の放送用カメラの主流をなした。ただ大型で高価なため、1台のカメラに3本の撮像管を必要とするカラーテレビ時代になって使われなくなった。なお、東京オリンピック(1964)の放送の際には、少しでも小さくしようと、2本のイメージオルシコンでカラー放送のできるカメラを開発して使用した。小型の撮像管としては1950年RCA社の発表したビジコンがあったが、イメージオルシコンに比べると画質が劣るので、放送局ではフィルム送像用やインタビュー用小型カメラなどに用いられるにとどまった。しかし長寿命で価格も安いことから、工業用や家庭用カメラには広く用いられた。

カラーカメラ時代に入ってからの主流は、1963年フィリップス社が発表したプランビコンが占めた。小型でビジコンより画質のよいことが放送用カメラに適し、一時は放送局のカラーカメラのすべてをプランビコンが占めるまで普及した。この状態を崩したのがサチコンである。サチコンはNHKと日立製作所が共同開発した国産の撮像管で解像力が高く、三原色光に対するバランスがよく、しかも比較的安価なことから、まず放送用のポータブルカメラで使用され、放送局のスタジオカメラから家庭用のカメラまで広く用いられるようになった。このほか、アポロ宇宙船に積まれ月からの映像を送ってきたSEC管、月明かり程度のかすかな明かりで撮像できるSIT管、あるいは夜の動物の生態をとらえる赤外線用撮像管など特殊用途のものも多い。

また、1990年代にはHARP(ハープ)(High-gain Avalanche Rushing amorphous Photoconductor)とよばれる高感度の撮像管がNHKと日立国際電気によって共同開発され、これを用いたカメラは、光が十分当たっていない被写体でも鮮明な映像が撮影できるようになった。HARPは、電子の雪崩(なだれ)倍増現象(光電変換膜に強い電界を加えると、電界のエネルギーによって加速された電子が膜内の電子に衝突して、雪崩のように次々に新しい電子を発生する現象)を利用することで高感度を得るものである。放送分野に限らず、宇宙、自然、環境、医療などの分野でも使用された。

2003年には改良されたスーパーハープカメラ(Super-HARPカメラ)が開発された。最大4秒の蓄積増感機能と最大30デシベル(dB)の電気増幅機能によって、最低被写体照度0.0004ルクス、星明かりでも撮影が可能で、暗い場面でもノイズ(ざらつき)のない映像が得られるようになった。高品質が求められるハイビジョン映像撮影用に使用された。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

送信

テレビカメラから出力された電気信号を視聴者に届ける手段としてもっとも一般的なのは放送である。現在日本では、地上デジタル放送と衛星デジタル放送が実施されている。

地上デジタル放送は、2003年12月に実用放送を開始した。親局(同一の放送番組を受信できる区域において中心的な機能を果たす基幹放送局)で製作された番組は、地上(陸上)に設置された電波塔に送られ、電波として放射される。電波は地表に沿って伝搬し、視聴者の受信アンテナに届けられる。使用する電波はUHF(極超短波)帯である。UHFは周波数300メガヘルツ(MHz)~3ギガヘルツ(GHz)、波長にすれば10センチメートル~1メートルの電波で、伝搬の仕方は光のそれに近い直進性をもち、障害物の陰に回り込みにくい。このため、地上デジタル放送は地形の影響を受けやすく、山や丘の陰には電波が届かず、局地的に難視聴地域を生じることになる。この障害を克服する手段として中継局(日本ではサテライトともよぶ)が設置される。中継局は親局の電波を受けて増幅し、親局と混信しないように、周波数を変えたり、偏波方式を変えたりして小型のアンテナから電波を再放射する。偏波とは電波伝搬の様式を表す用語で、地上デジタル放送では基本的に水平偏波(電界が地表と平行な水平面内で伝搬する様式)が使われる。偏波方式を変えるというのは、水平偏波を垂直偏波(電界が地表と垂直な水平面内で伝搬する様式)に変換することをいう。受信アンテナは、水平偏波を受ける場合、肋骨(ろっこつ)状のUHFアンテナを水平に設置するが、垂直偏波の場合は肋骨状のUHFアンテナを垂直に変えて設置する必要がある。親局は広い受信範囲をカバーする必要があるため、アンテナ出力は数キロワット(kW)から10キロワットという大電力であるが、中継局は狭い受信範囲が対象であるため、アンテナ出力は数ミリワット(mW)から10ワット(W)程度と小電力である。日本の地形は起伏に富み、山岳地帯が多いため、全国に多数の中継局がきめ細かく設置されている。

地上デジタル放送のチャンネルはNHK、民放系列5局(キー局)、TOKYO MX(東京メトロポリタンテレビジョン)、放送大学などである。

衛星デジタル放送は電波を人工衛星から送信する放送である。地上から人工衛星に向けて電波を送り、人工衛星に搭載されたトランスポンダーによって周波数を変換して地上に再放射する。トランスポンダーは、受信した電気信号を中継したり応答したりする機器で、トランスミッター(transmitter、送信機)とポンダー(ponder、応答機)の合成語である。電波の周波数はSHF帯(周波数3~30ギガヘルツ)のうちのKuバンド(周波数12~18ギガヘルツ)とよばれる帯域が使われる。電波が上空から到来するので、受信できる範囲が広く日本全土をカバーし、山岳などの地形の影響を受けることもないのが長所である。一方、Kuバンドの電波は激しい降雨や降雪の際には減衰が多く、受信困難になることがあるのが短所である。地球から人工衛星までの距離が長いため、放送局から送信された番組が視聴者に届くまでわずかに時間の遅れが生じる。

衛星デジタル放送には、BS(放送衛星)を利用するBSデジタル放送と、CS(通信衛星)を利用するCSデジタル放送がある。CSデジタル放送にはさらに110度CSデジタル放送と、124度および128度CSデジタル放送の2種類がある。BSデジタル放送と110度CSデジタル放送は赤道上3万6000キロメートル東経110度、124度CSデジタル放送は東経124度、128度CSデジタル放送は東経128度にそれぞれ位置する静止衛星である。電波法ではBSデジタル放送と110度CSデジタル放送を衛星基幹放送、124度および128度CSデジタル放送を衛星一般放送としている。

BSデジタル放送は2000年12月にNHKと民放キー局によって開始された。現在NHKと民放キー局(5局)、BS11(イレブン)(日本BS放送)、BS12 トゥエルビ(ワールド・ハイビジョン・チャンネル)、放送大学などの無料放送と、WOWOW(ワウワウ)、スターチャンネル、ディズニー・チャンネルなどの有料放送が行われている。

110度CSデジタル放送はスカパーJSAT(ジェイサット)が運営する「スカパー!」による有料放送である。2000年12月に放送開始された。110度CSデジタル放送はBSデジタル放送と地球から見た方位が同じであるほか、電波方式が同じ右旋円偏波であるという共通点があり、放送の受信には、パラボラアンテナ、テレビ受信機、録画機器などが共通に利用できる。ちなみに、右旋円偏波とは電波の伝搬様式の一つで、電界の方向が螺旋(らせん)の軸に対して右回りに回転する様式のものである。2015年時点で、「スカパー!」のチャンネル数は69(うちハイビジョン35)である。ハイビジョンチャンネルには時代劇専門チャンネルHD、ファミリー劇場HDなどがあり、標準画質アスペクト比16対9のチャンネルには、ディスカバリーチャンネル、歌謡ポップスチャンネルなどがある。すべて専門チャンネルに特化され、視聴者は好みのチャンネルごとに有料で契約して視聴する。

124度および128度CSデジタル放送はスカパーJSATが運営する「スカパー!プレミアムサービス」による有料放送である。1996年6月に放送開始された。124度および128度CSデジタル放送は地球から見た方位がBSデジタル放送や110度CSデジタル放送と違うほか、電波方式として水平偏波と垂直偏波を使うなどの相違点があり、受信にはこれに対応したパラボラアンテナ(2ビーム型)を設置し、別途の外付けチューナーを用意する必要がある。2015年時点でテレビチャンネルはすべてハイビジョンで、その数は169である。110度CSデジタル放送「スカパー!」のそれに比べてチャンネル数が多いのは、衛星の数と電波の偏波様式の違いによる。110度CSデジタル放送が1個の衛星、右旋円偏波1種であるのに対し、124度および128度CSデジタル放送は2個の衛星、水平偏波と垂直偏波の2種の偏波方式を使うので、理屈のうえでは110度CSデジタル放送の4倍のチャンネル数が可能である。前記ハイビジョンチャンネルのほか、4K放送対応チューナー専用チャンネルが3チャンネル、デジタルラジオチャンネルが100チャンネルある。

テレビ番組を視聴する方法として、電波による方式のほか、CATV(ケーブルテレビ)、光ファイバー回線経由のフレッツ・テレビ、インターネット経由のIP(internet protocol、インターネットプロトコル)放送などがある。いずれも有料であるが、アンテナ設置の必要がなく、パソコンやスマートフォンでも楽しむことができるなどの利点がある。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

受像機

放送局から送られてくるテレビジョン電波を受信し、目に見える光学像に変換・表示する装置が受像機である。私たちが日常「テレビを買う」「テレビを見る」などと口にしている「テレビ」は、この受像機または受像機に映った映像のことをさす場合が多い。

受像機には、いくつかの放送局の電波のなかから見たいチャンネルの電波を選び出す機能が欠かせない。この機能を果たすのがチューナー(同調器)とよばれる部分である。音に共鳴現象があるように、あらゆる振動に共振現象がある。電波もその例に漏れない。チューナーにはそれぞれのチャンネル周波数に共振する同調回路がいくつか用意されており、これを選択使用することによって選局を行う。この際、受信電波の増幅もあわせて行う。従来この同調回路の切り替えは、つまみを手で回転する機械的方法がとられていたが、現在はチャンネル選択ボタンに指を触れるだけという電子的方法に変わり、超音波等による遠隔操作も一般的に行われるようになっている。なおチューナーでは、選局した電波の周波数を、以後受像機の中で取り扱いやすいよう一定の周波数(中間周波数)に変換することも行う。日本では中間周波数として57メガヘルツが主として使われている。

チューナーで選局されたテレビ信号は中間周波増幅回路で大幅に増強される。またここには、入ってくる電波の強さが変動しても安定した画面が見られるように、自動的に利得(増幅率)を変える自動利得調節の機能も備わっている。中間周波増幅回路で増強されたテレビ信号は、検波回路によって電波から画像と音声信号とに分離される。画像信号は映像増幅回路を介してディスプレーに導かれる。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

ブラウン管

初期のディスプレーにはブラウン管が用いられた。ブラウン管の蛍光面に光学像を元どおり再現するには、カメラで画像を分解したのと同じタイミングでブラウン管の電子ビームを走査しなくてはならない。テレビ信号に入っている同期信号を取り出して整形し、偏向回路に加えてタイミングのあった垂直および水平偏向電流をつくり、電子ビームを垂直・水平方向に走査していた。

カラーテレビでは、このほかにカラー信号の処理回路があり、輝度信号とこれに多重された二つの色信号とから、赤・緑・青の三原色信号に復原し、カラーブラウン管の三つの電子ビームがそれぞれ制御されていた。

現在のテレビ受像機はその回路の大部分が集積回路化されており、非常に安定した動作をしている。従来受像機の前面にたくさん出ていた各種調整用のつまみ類も、画質調整の自動化などによりきわめて少なくなっている。また1978年(昭和53)から本格的に始まったテレビ音声多重放送に対応する音声回路を備えた受像機も一般化しており、音楽番組などをステレオで楽しんだり、外国映画を原語と日本語の吹き替えとで聞き分けたりできるようになっている。また家庭用VTRやDVD、文字多重放送、さらにはパーソナルコンピュータなどの普及に伴い、これらのモニターとして使えるように接続端子を設けた受像機も増えてきている。

日本の家庭環境においては、2メートル程度の距離からテレビを視聴することが多いといわれており、HDTV(ハイビジョン)画像を視聴する場合、50~60インチ(1インチは25.4ミリメートル)の大画面テレビを用いることでもっとも臨場感ある映像を楽しむことができる。ブラウン管を用いたテレビの場合には、大気圧に耐えるためガラスが厚く重くなり奥行も必要となるなど実用上不便であり、その大きさに限度がある。40インチテレビになるとブラウン管だけで70キログラムを超えていた。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

薄型テレビ

この不便さを解消するために、平坦(へいたん)なパネルのディスプレーを使った薄型テレビflat panel TVが実用化された。プラズマディスプレー(plasma display)・パネル、液晶ディスプレー(LCD:liquid crystal display)・パネル、有機EL(organic electroluminescence)パネル、マイクロLED(micro LED。LED:発光ダイオードlight emitting diode)パネルなどを用いるもので、軽量、薄型、大画面化が可能などの長所をもつ。平面テレビともよばれる。

プラズマディスプレー・パネルは微小なプラズマ発光素子を平面状に並べたもので、制御信号によって発光し、明るさと色彩を表現する。たとえていえば、ごく小さな蛍光灯を並べたようなイメージである。長所としては、応答速度や動きが速い動画像にもよく対応できる、コントラスト比が高い(黒の沈みがよい)、視野角の制約が少なく正面から上下左右に外れたところから見ても画品質の劣化がない、40インチ程度以上の大型ディスプレーに向く、などがあげられる。短所としては、パネル面からの発熱が多少多い、長時間同じ画面を出し続けたままにすると「焼き付き」という現象が生じることがある、などがあげられる。

液晶ディスプレー・パネルは、液晶素子を並べたフィルター板の背面から蛍光灯または白色LEDなどのバックライトを当て、液晶フィルター板の光透過率を制御信号で変えて画面の明るさと色調を変化させるものである。液晶フィルター板はそれ自体発光することなく、背後からの光の透過を制御する役目をする。液晶パネルの構造には、ねじれネマチック(TN:twisted nematic)方式、垂直配置(VA:vertically aligned)方式および面内スイッチング(IPS:in-plane switching)方式の3種類があり、後のものになるほど高品質になる。現在の大型液晶テレビのほとんどはVAまたはIPS液晶パネルを使ったものである。液晶の長所としては、発色が鮮明である、パネル面からの発熱が少ない、などがあげられる。短所としては、応答速度が遅くテレビの場合動きの速い動画像で残像が残りやすい、視野角の制約があり視聴位置が正面から外れると画像の質が下がる、40インチ程度以上の大型パネルの製造がむずかしい、などがあげられた。しかしこれらの短所はパネルの改善と製造設備の進歩によって克服され、現在では残像や視野角の制限もほぼ問題なく、60インチを超す大型パネルの製造も行われている。

一時期、大型薄型テレビはプラズマ、中型・小型薄型テレビは液晶、といったすみ分けが行われたこともあるが、メーカーがプラズマ薄型テレビから相次いで撤退し、2013年には最後まで残っていたパナソニック社が撤退したため、現在薄型テレビは、液晶方式が主流となっている。

液晶テレビの新しい動向として、韓国の三星(サムスン)電子が、2015年に量子ドットLED(quantum dot LED)を利用した液晶テレビを開発してSUHD TV(super ultra high definition TV)の名で発売したことがあげられる。その後2017年1月、アメリカのラスベガスで開催されたCES 2017(2017年家電見本市)が開催された時点で、名称をQLED TV(quantum dot LED TV)に変更して現在に至っている。量子ドットはナノメートル(nm。10-9メートル)オーダーの極微小な半導体結晶で、ドットのサイズを変えることで色を変えることができる。これを液晶テレビに応用したのがQLED TVで、高画質がうたわれ、今後の発展が注目される。

一方、韓国のLGエレクトロニクスはCES 2017にナノセルLED(nano cell LED)を利用した液晶テレビを「SUPER UHD TVs」の名で発売した。構造・動作は三星電子のQLED TVと似ている。

これらに対し、コストが高い量子ドットシートを使わなくても、新世代のLEDバックライトシステムを使うことで、同等の色領域を実現することができるとする考え方もあり、日本メーカーの多くはこの立場である。

有機ELパネルは、有機化合物のLEDを発光素子として用いたもので、OLED(organic LED)ディスプレーともよばれる。長所として、応答速度が速い、視野角の制約がない、コントラスト比が高い、消費電力が少ない、バックライトが不要で液晶よりも薄型にできる、プラスチック基盤を用いて柔らかく折り曲げ可能なディスプレーがつくれる、などがあげられている。日本ではソニーが2007年に11インチの有機ELテレビを発売したが、高価で販売は伸びず2010年に生産を終了、その後しばらくの間、中型・大型の有機ELテレビへの進展はなかった。

2016年5月になって、LGエレクトロニクスが大型の4K対応有機ELテレビ3機種を発売した。65インチ型、55インチ型および曲面タイプの55インチ型である。さらに10月には最上位機種の77インチ型を発売した。また2017年1月、前述のCES 2017においても、LGエレクトロニクスは多種類のテレビを出展したが、そのなかに新型の有機ELテレビが含まれ、65インチ型と77インチ型が展示された。65インチ型のパネルの厚さはわずか2.57ミリメートルで、壁紙テレビ(wallpaper TV)と位置づけられ、専用の部材を使うことにより、簡単に壁掛けにすることができる。また4K対応で、HDR(high dynamic range imaging、ハイダイナミックレンジ合成)という高画質処理機能も備えており、日本国内でも発売されている。

CES 2017には、日本のソニー、パナソニックも4K対応の有機ELテレビを出展した。東芝はCES 2017への出展は見送ったが、2017年3月、国内他社に先駆けて有機ELテレビ65インチ型および55インチ型を国内発売した。ソニー、パナソニック両社も同年6月に65インチ型および55インチ型を発売、さらに8月には77インチ型を発売し、国内有力メーカーの有機ELテレビが出そろうことになった。いずれも、4K対応、HDR搭載、倍速駆動などの高画質化技術を採用している。各社の特長として、ソニーはディスプレー・パネルを音声信号入力に応じて振動させて音を出し、絵と音の融合を向上させることができること、パナソニックはオプションの金具を用いて壁掛けとすることができること、などをあげている。なお、2007年にソニーから発売された有機ELテレビでは、パネル(テレビ画面の表示部)は自社製であったが、2019年4月時点で国内各社から発売されている有機ELテレビでは、パネルはすべて韓国製を使用している。

有機ELテレビの位置づけについては、ただちに液晶テレビに置き換わるものというよりは、当面液晶テレビと並存し、消費者が好みに応じて選択することになるという見方が強い。

マイクロLEDパネルは、R(赤)、G(緑)、B(青)の3色のLED素子を配列した自己発光方式のディスプレー・パネルである。これを用いたマイクロLEDテレビは、忠実な色表現、高いコントラスト比、広い視野角などの高画質性能に加えて、安定性、長寿命、低消費電力など、従来の液晶テレビや有機ELテレビをしのぐ画期的な特長をもつ。

LEDディスプレーは、現在、デジタルサイネージ(電子看板)用途に広く使われて、街頭のビル壁面を利用した広告動画や、競馬場・野球場などのスポーツ施設の観客サービス用動画の表示装置などに普及している。いずれも幅十数メートルから数十メートルという巨大なディスプレーである。これより小型の室内用LEDディスプレーも主として業務用に商品化されているが、どちらもテレビとは別用途のものである。

2018年になって、テレビへの適用を視野に入れた提案・発表が行われ、1月に開催されたCES 2018(2018年家電見本市)で、三星電子が4KマイクロLEDテレビ「ザ・ウォールThe Wall」を発表した。発表された試作品は146インチ型(画面の対角線寸法は約3.7メートル)で、三星電子はこれを商品化して2019年に「ザ・ウォール・ラグジュアリーThe Wall Luxury」の名称で発売すると発表した(予定価格は約3000万円)。三星電子は、さらに2019年2月、オランダのアムステルダムで開催されたISE 2019(2019年ヨーロッパ統合システム見本市。ISE:Integrated Systems Europe)で、292インチ型の8KマイクロLEDテレビを発表した。これも2019年内に発売予定という。いずれも商業施設・公共施設などでの使用が主目的となる。家庭で使うとすれば、壁一面がディスプレーになり、据え置きのテレビセットがなくなって部屋がすっきりするという、新しい視聴スタイルの提案にもなるが、サイズと価格の点で一般的なものとはいえない。

家庭用サイズの4Kテレビの実現には、極微小な大きさのLED素子の製造と、これを多数ディスプレー・パネルに配置する技術が必要であり、2018年時点では達成に数年かかるとみられていた。しかし早くも1年で達成のめどがつき、CES 2019(2019年家電見本市)で、三星電子は75インチ型の4KマイクロLEDテレビを発表した。発売時期や価格は未定であるが、家庭用として実用的なサイズの実現に一歩近づいたといえ、今後の発展が注目される。

[吉川昭吉郎 2019年6月18日]

プロジェクション方式

大型画面を実現する手段の一つにプロジェクション方式がある。スクリーンに光源の画像を拡大投射する方式で、装置としてリアプロジェクターとフロントプロジェクターがある。リアプロジェクターは光を透過するスクリーンの背部から投射する方式で、40インチ以上の大型ブラウン管が製造できなかった時代に、大型の画面を実現する手段として用いられた。初めに実用化されたのは三管式で、赤・緑・青(RGB)の3色を分担する三つの小型ブラウン管から放出された光をスクリーンの背部から投影し、スクリーン上で合成するものであった。スクリーン合成方式は画像が自然で品質がよい長所がある。奥行寸法が大きくならないために、縦置きのブラウン管を装置の下部に設置し、上向き垂直に放射された光をミラーで反射して水平に変え、レンズで拡大してスクリーンに当てるなどのくふうがなされたが、それでも装置の大きさは小型の箪笥(たんす)ほどもあり、納入先はホールや病院の待合室など準業務用が多く、家庭用にはあまり普及しなかった。その後、光源として三管式にかわってプラズマパネルや液晶パネルが用いられることもあったが、大型の薄型テレビが出現すると、リアプロジェクターは姿を消していった。

フロントプロジェクターはフィルム映画の上映と同様に、スクリーンに前方から光を投射する方式である。60インチから200インチあるいはそれ以上の大型画面を自由に選ぶことができる。初めに使われたのはブラウン管三管式である。RGBの3色ブラウン管を水平に並べ、大型施設ではこれをもう1組縦に配置するスタック構造で、スクリーンに投影する。RGBの3色成分はスクリーン上で合成される。長所は、応答速度が速い、色調がよく色の調整範囲が大きい、コントラスト比が高いなどで、すべてが高品質である。短所として、光源の輝度が高くないので、室内の環境を暗くしなければならない、スクリーン上の合成であるため、定期的にコンバージェンス調整(収束調整ともいう。色ずれの調整)が必要である、装置が大型かつ高価である、などがあげられる。現在は、三管式にかわって液晶プロジェクター、DLP(digital light processing)プロジェクターなどが主流となっている。液晶プロジェクターは液晶パネルの背後から放電光ランプの明るい光を当てて、透過光をレンズで拡大してスクリーンに投射するものである。特長として、明るく、調整不要、設置すればすぐに使える便利さがあげられる。DLPプロジェクターは、半導体基板上にごく微小なミラーを多数敷き詰め、このミラーの動きを制御信号によって変化させ、反射光をレンズで拡大して投射するものである。長所として応答速度が速い、輝度が高い、焼きつきや色あせがないなどがあげられる。

フロントプロジェクターはその大画面の特長を生かして、ホームシアター、ホール、ビジネスなど、各種の用途に使われている。

[吉川昭吉郎]

放送局と設備

テレビ放送局の設備は、大別すると、番組をつくるための設備、番組を記録しておく設備、番組を送り出し電波にのせる設備になる。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

番組をつくるための設備

放送局で番組をつくるのには、外部からの光や音を遮断した大きな部屋、スタジオが使われる。その大きさは床面積150~250平方メートル、2階吹き抜けの天井といった比較的小型なものから、床面積が1000平方メートルを超え天井も4階吹き抜けという大型のものまでとさまざまである。この空間に大道具・小道具でセットを組み、人工の光を当てて番組の舞台をつくりあげるのだが、報道、対談、講座、歌番組、ドラマなど一つ一つの番組によってセットの数や複雑さが変わり、スタジオもそれに対応して選択、使用される。スタジオの一部にはホリゾントとよばれる薄い灰色の滑らかな壁があり、照明によってテレビ画面に奥行と広がりを感じさせる効果が得られる。ホリゾントの前にはホリゾント照明用器具を入れるピット(溝)が設けられることが多い。スタジオの床は、テレビカメラが滑らかに動けるよう凹凸のない平面に仕上げられている。また照明によって自由な色に染められるように薄い灰色のビニタイルが張られている。スタジオの天井には、照明器具を吊(つ)り下げて点灯するバトン、美術用のカーテンレール、吊り下げマイクロホンなどがところ狭しと設置されている。これらはリモートコントロールで上げ下げできる。

スタジオには何台かのテレビカメラが設備されている。一般的にはカメラマンが操作するが、なかには副調整室からリモートコントロールできるカメラもある。番組の内容を豊かにするため、小型・軽量なハンディ・カメラを持ち込んだり、高い位置から見下ろすようなショットを撮るカメラクレーンを用いたりすることもある。またドラマのようにマイクロホンが画面に入るのを嫌う場合に用いる吊り竿(ざお)のような形のマイクロホンブームも用意されている。

スタジオに隣接して副調整室がある。スタジオに設置したテレビカメラはケーブルでこの部屋と結ばれ、撮影された映像が調整される。映像調整装置は、テレビカメラの映像信号をスイッチで切り替えたり、複数の画像を混合あるいは合成したりするもので、タイトルや文字を入れたり、ビデオテープレコーダー(VTR)やフィルム映像などを番組内容に応じてつなぎ合わせるなどして放送画面をつくりだしている。音声の調整もここで行う。複数のマイクロホンやテープレコーダー、レコードプレーヤー、残響付加装置などからの音声信号を音声調整装置でミキシングして画面にあった音をつくりだしている。

テレビスタジオでは照明によって季節や時の移り変わりを表現し、さらには光と影によって画面に心理的効果をも与えている。このため場面全体を明るく照らすフラットライト、限られた範囲を照らし出すスポットライト、それにホリゾントに雲やさまざまな図形を描き出す効果用ライトなどがある。これらの照明器具を操作する調光装置も副調整室に置かれている。

テレビスタジオの周辺には副調整室のほかに出演者控室、化粧室、衣装室、小道具室、大道具制作室など、番組制作に必要な機能が効果的に配置されている。

放送局外のできごと、事件の報道や、スポーツ、催し物などを伝えるにはテレビ中継車が使われる。テレビ中継車にはテレビカメラ、映像調整装置、音声調整装置、VTRなど番組制作に欠かせない設備と、制作した番組を放送局に届けるマイクロ波送・受信機(FPU)、それにこれらの機器を働かせる電力をつくりだす発動発電機などが積まれている。中継現場ではテレビスタジオの副調整室の機能を果たすが、狭い車内を有効に使うよう装置はすべてコンパクトにつくられている。テレビ中継車も、スポーツや劇場中継に用いる大型のものから、ニュース取材に用いる小型で小回りのきくニュースカー、マラソン中継でおなじみの走りながら撮像する移動中継車など、用途に応じてさまざまなものが使われている。放送衛星に直接番組を送るための車載型地球局も中継車の一種といえよう。

テレビカメラが小型化し1人で担いで扱えるようになると、カメラと中継車とを結ぶケーブルは、長さによっては行動が制約されるため、ゴルフ中継やマラソン中継では送信用の小型の無線機が用いられている。マラソン中継では、オートバイに積んだリモートコントロールカメラが走者のすぐそばから迫力ある映像を送っている。

中継現場から放送局へ映像や音声信号を届けるFPU装置は、パラボラアンテナを備えた送・受信機で構成される。FPUで用いるマイクロ波は光と同様に直進するから、見通しのきく場所でなくては使えない。したがって中継放送の際には、FPU装置の送信機を現場近くのビルの屋上などに設置して用いる。受信機も放送局の鉄塔上など高所に置かれているが、都市の高層化に伴いビルの陰になる地域が広がっている。そこで、これを補うため、別に高層ビルの屋上や近郊の山頂に中継基地を設け、放送局からリモートコントロールで運用している。また臨時に中継基地を設ける場合には、マイクロ波送受信機を搭載したFPU車が出動する。これには急坂悪路でも機動的に動ける車両を用いている。またヘリコプターを中継基地として用いる場合もある。

またテレビ番組では、カメラで撮った映像だけでなく、CG(コンピュータ・グラフィクス)画像を取り入れるなど、表現上も進歩している。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

番組を記録するための設備

テレビ番組の記録にはもっぱら磁気録画装置であるVTRが使われた。テレビ信号の電気的強弱を磁気の強弱に変えて、磁性体を塗布したテープ(磁気テープ)に記録するものである。音と違って高い周波数まで記録しなくてはならないので、テープと記録ヘッドの相対速度をあげる必要がある。当初は2インチ幅のテープに四つの回転ヘッドで記録する方法がとられたが、高密度テープの開発などにより1975年(昭和50)ごろから1インチ幅のヘリカル型VTRが実用化され、2インチ4ヘッド型にとってかわった。テレビカメラの小型化に伴いVTRと一体化した報道取材用あるいは携帯型の小型VTRの要望も高まり、2分の1インチ幅のテープを用いるVTRが放送用に用いられるようになった。メタルテープ(鉄または鉄合金の粉末を用いたテープ)の利用や、テープスピードを高めるなど、放送用としての画質を確保するくふうがなされたのはいうまでもない。テレビカメラとVTRが小型・軽量化されたことから、フィルムによる取材は特別な場合を除いて行われなくなった反面、ビデオテープに収めた番組素材を編集する必要が出てきた。そのための編集設備が放送局の必需品になっている。編集はフィルムのそれと違って、テープを切りつなぐという方法はとらず、必要な画面を順序よく他の磁気テープに移し替えていく方法をとる。プロデューサーが、使用する画面の始まりと終わりの場所、つなぐ順序などの編集情報をコンピュータに入力すれば、あとは自動的に編集作業が進むという方法が一般的になった。現在は磁気テープ装置にかわって、HDD(ハードディスクドライブ)やSSD(ソリッドステートドライブ)が使われている。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

番組を送り出すための設備

放送番組を番組表どおりに送り出すのは主調整室の役割である。この部屋には、テレビスタジオ、中継車からの映像のほか、送出用のVTR、フィルム送像装置、さらには全国各放送局、世界各国からの衛星中継回線などを介して放送すべき番組のすべてが集まってくる。これをコンピュータに記憶させたスケジュールをもとに自動的に選択して放送所や全国のネットワークに送り出していく。放送時刻になるとコンピュータがスタジオに回線をつなぎ、VTRを自動的にスタートさせる。間違いも自動的にチェックされ、品質の監視もここで行われる。

放送番組は放送所で電波にのる。県庁所在地等に置かれた放送所がテレビ放送網の基幹となる。テレビ放送所には、映像信号を電波にのせる映像送信機と、音声信号を電波にのせる音声放送機、それに両放送機の出力を合成してアンテナに供給する出力回路、それに鉄塔上に設けるアンテナ、電源設備などが設置されている。放送所は都市近郊の山頂などに設けられることが多いことと、機器の信頼度が向上したことから、電波の発射や機器のコントロールは遠隔制御で行っている。

テレビ電波は地形による影響を受けやすく、山の陰などには届かない。このような所では基幹になる放送所の電波をいったん受信して増幅し、チャンネルを変更して再送信する中継放送所が設けられている。テレビ電波はこのように電波を中継することによって全国津々浦々に届けられている。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

世界のテレビ放送

世界のテレビジョン方式が同一規格で統一されることは、番組交換の便宜などの観点から理想であるが、国や地域によって開発の歴史や実績などの事情が異なるため方式の統一はむずかしく、かつてのアナログテレビ時代もデジタルテレビの現在も統一は実現していない。

かつての地上アナログ放送の時代には、次の3方式が存在した。

①NTSC(National Television System Committee)方式 アメリカ、日本、カナダ、フィリピン、韓国、台湾、ブラジルを除く中南米諸国などで採用された。

②PAL(phase alternation by line)方式 西ドイツ、イギリスをはじめとする西ヨーロッパ諸国、ASEAN(アセアン)(東南アジア諸国連合)諸国、ブラジル、オーストラリアなどで採用された。

③SECAM(セカム)(séquentiel couleur à mémoire)方式 フランスとその旧植民地、東ヨーロッパ諸国、ロシアなどで採用された。

アナログテレビ後の次世代のテレビに関して、日本はHDTV(ハイビジョン)を世界共通の規格とするように働きかけを行ってきた。1986年に国際無線通信諮問委員会(CCIR。現、国際電気通信連合無線通信部門ITU-R)が開催した国際標準化会議では、ヨーロッパ諸国が総走査線数1250本、50フィールド方式を主張するなど紆余曲折(うよきょくせつ)があったが、1997年には有効走査線数1080本、2000年には総走査線数1125本に世界統一された。

現在、世界の主要国のテレビ放送はデジタル化されている。地上デジタル放送の方式として次の4方式がある(採用国数などは2014年5月時点。総務省資料による)。

①ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial)方式 日本方式である。マルチキャリア方式(複数の搬送波を使う方式)を採用。高画質で、同一のテレビチャンネルでテレビ・携帯端末機のいずれの放送も可能、また緊急警報放送などに対応しているなど、もっとも優れた方式といわれる。日本、中南米諸国、フィリピン、ボツワナなど17か国で採用されている。

②DVB-T/T2(Digital Video Broadcasting-Terrestrial/Terrestrial2)方式 ヨーロッパ方式である。DVB-Tは基本型、DVB-T2はその改良型。マルチキャリア方式であるが、携帯端末機用には別のテレビチャンネルが必要である。ヨーロッパ諸国(ロシアを含む)、オーストラリア、ニュージーランド、インド、ミャンマー、アフリカ諸国など72か国で採用されている。

③ATSC(Advanced Television Systems Committee)方式 アメリカ方式である。シングルキャリア方式(アナログテレビ方式の改良版)を採用。携帯端末機用には別のテレビチャンネルが必要である。アメリカ、カナダ、メキシコ、韓国の4か国で採用されている。

④DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)方式 中国方式である。ヨーロッパ方式の改良版(マルチキャリア方式)とアメリカ方式の改良版(シングルキャリア方式)を折衷した仕様である。中国、香港(ホンコン)、マカオで採用されている。

地上デジタル放送でも、世界的にはこのように複数の方式が並立しているが、異なる方式間での番組交換は電子式の方式変換装置の開発によって容易になっている。

[吉川昭吉郎]

将来の展望

テレビ放送の世界はデジタル化によってカラーテレビの登場以来の変革期を迎えている。

日本では、1982年(昭和57)より次世代のテレビ放送としてISDB(integrated services digital broadcasting、統合デジタル放送)を提唱しており、映像、音声、データといった放送サービスをデジタル技術で統合することを目ざしてきた。その第一歩が2000年(平成12)12月に始まったBSデジタル放送である。BSデジタル放送では、高画質、高音質のデジタル・ハイビジョン放送とデータ放送を特長としており、いつでも見ることのできるニュース(「いつでもニュース」)や、双方向サービス、EPG(電子番組表)などの新しいサービスが開始されている。また2002年には110度CS放送が開始された。

地上波についても、2003年に地上デジタル放送が開始され、移動体でも放送が受信できる技術方式が採用されている。近い将来、電子ペーパー・ディスプレー(紙のように薄くて軽いディスプレーという意味)の実現などにより、容易に持ち運ぶことが可能なテレビが実用化されると、テレビはこれまで以上に人々の生活に密着したものとなるであろう。

住宅のリビングルームに置かれるテレビについても、大容量の蓄積機能をもったサーバー型受信機についての検討が行われており、つねに最新のニュースが見られたり、視聴者の好みの番組を自動で収録してくれたりするようなエージェント機能が搭載されることになるだろう。また、冷蔵庫や電子レンジといった家電製品がネットワークに対応し始めており(モノのインターネット、IoT)、テレビはこうしたネットワーク機器の情報の窓口としても定着していくことであろう。

見るテレビから使うテレビへ、テレビは今まさに変革のときを迎えている。

[木村 敏・吉川昭吉郎]

『水島宜彦著『エレクトロニクスの開拓者たち』(1977・電子通信学会)』▽『日本放送協会編・刊『放送五十年史』(1977)』▽『日本放送協会総合放送文化研究所編『世界のラジオとテレビジョン』(1981・日本放送出版協会)』▽『日本放送協会編『放送技術双書』全14巻(1983・日本放送出版協会)』▽『NHK放送世論調査所編『テレビ視聴の30年』(1983・日本放送出版協会)』▽『NHK放送文化研究所編『NHKデータブック 世界の放送 2002』(2002・日本放送出版協会)』

テレビジョン(ロック・グループ)

てれびじょん

Television

ニューヨーク・パンクを代表するロック・グループの一つ。ニュー・ジャージー州出身のトーマス・ミラーThomas Miller(1949―2023)は幼少時よりギターに親しみ、サウス・カロライナ州のアースキン大学を中退してニューヨークに向かう。ミラーは自分の平凡な名前を、フランスの詩人ベルレーヌの英語読みからトム・バーレインTom Verlaine(ボーカル、ギター)と改め、高校時代の友人であったビリー・フィッカBilly Ficca(1949― 、ドラムス)、リチャード・ヘルRichard Hell(1949― 、ベース)とともにネオン・ボーイズを結成する。

ネオン・ボーイズは短い活動の後に解散するが、リチャード・ロイドRichard Lloyd(1951― 、ギター)と出会ったバーレインは再度グループ結成を決意。フィッカとヘルを呼び寄せテレビジョンを結成する。1974年ニューヨークでライブ活動を開始したテレビジョンは、当時のバーレインの恋人で、ニューヨークのアート・シーンの著名人であったパティ・スミスの紹介もあって、いつしかニューヨークのパンク・シーンで名の知られるグループとなっていった。

ブライアン・イーノにみいだされたテレビジョンは、彼のプロデュースによってデモテープをレコーディングするが、自らの音楽性に固執するバーレインはリリースを拒否。また大手レコード会社も契約を申し込むが、彼らは承諾することなく独自の音楽性を磨き上げていく。1975年にはヘルとバーレインとの意見の衝突により、ヘルがテレビジョンを脱退、後にリチャード・ヘル&ボイドイズを結成する。ヘルの後任にはブロンディのベーシストであったフレッド・スミスFred Smith(1948―1994)が加入し、1976年にようやく、バーレインが敬愛していたグループであるドアーズがかつて所属していたレーベル、エレクトラと契約を結ぶことになる。

ファースト・アルバム『マーキー・ムーン』(1977)は、バーレインの文学的な歌詞と神経質なボーカル、繊細でとぎすまされたギター・サウンドとドラマティックな曲の展開が批評家からの絶賛を浴びた。アメリカでのセールスは芳しくなかったが、イギリスでは高い評価を受け全英ツアーも成功させている。しかしセカンド・アルバム『アドベンチャー』(1978)をリリースした後、バンドは突然の解散を発表する。

その後、バーレインはソロ・アルバムを数枚発表するなどして、1992年(平成4)にはテレビジョンを一時的に再結成し『テレビジョン』(1992)をリリース、来日も果たした。いずれも商業的な成功には至っていないが、バーレインの硬質だが官能的なギター・サウンドがパンク以降のロックに与えた影響は大きく、その存在感は1960年代のドアーズを彷彿(ほうふつ)させる。

[増田 聡]

改訂新版 世界大百科事典 「テレビジョン」の意味・わかりやすい解説

テレビジョン

television

テレビ,TVと略称する。遠く離れた場所でのできごとを,電気的な手段を用いて,いながらにして見られるようにしたものがテレビジョンである。テレビジョンは有史以来の人類の夢であり,いろいろな人々が夢の実現にチャレンジしたが,本格的な研究が始まったのは,電気の正体が明らかになりつつあった19世紀の終わりになってからである。

現在,テレビジョンと呼ばれるいろいろなしくみの中で,もっとも規模の大きいものがテレビ放送である。日本のテレビ受信機の世帯普及率は,ほぼ100%に達しており,一家で2台,3台の時代になってきている。

このようなテレビ放送は,ラジオ放送と並び,重要なマス・コミュニケーション手段として,先進諸国はもとより,開発途上国においてもその普及発展に力を入れている。テレビ放送の普及では,規格の統一が重要な問題となるが,テレビジョン技術発展の約100年に及ぶ長い歴史の中で,現在の世界には三つのテレビ放送の標準方式が存在している。日本のテレビ標準方式は,NTSC方式と呼ばれるもので,アメリカ,カナダ,韓国,フィリピンなども同じ方式を採用している。

テレビ受信機のブラウン管上の画像を注意してよく見てみると,横に走るたくさんの細い線で構成されていることがわかる。これは走査線と呼ばれるものである。NTSC方式では,走査線の数は525本と決められており,ブラウン管上には約500本の走査線が見えている。そして,テレビ画像は映画フィルムのコマと同じ原理で,被写体の動きを数多くのコマに分解して伝えるようになっているが,NTSC方式テレビのコマ数(毎秒像数と呼ぶ)は,1秒間で30コマ(映画は24コマ)である。また,画面の横と縦の比率(アスペクト比)は,4対3と決められている。これが日本の標準のテレビ方式の概要である。

このようなテレビ放送は,その関連する分野を含めると非常に大きいしくみなので,テレビジョンとはテレビ放送のことであると考えている人も多い。しかし,テレビ放送以外にも現在では,実にいろいろなところでテレビジョン技術が利用されるようになっている。たとえば,テレビのブラウン管はコンピューターやワードプロセッサーの文字・図形情報のディスプレーとして数多く利用されている。工業・商業用テレビ,教育用テレビ,さらに気象衛星の台風の雲の画像,ランドサット衛星からの地図のような地表画像,医学用として人体の輪切り像を得るコンピュータートモグラフィなどもテレビジョン技術を応用したものである。このような特別な目的では,人間の目には見えない赤外線やX線に感ずるテレビカメラを用いることもでき,テレビジョンは人間の視覚機能の拡大に大きな役割を果たしている。

一方,最近では世界的に次世代テレビとしてのHDTV(High Definition Televisionの略。高精細テレビジョン,日本ではハイビジョン)やディジタルテレビ,そして,マルチメディアMultimediaなどのニューメディア実用化の動きが活発である。走査線数の大小がテレビ映像の木目の細かさ,すなわち,精細度(解像力)を決める。標準テレビ方式の走査線数の2倍以上のテレビ方式を,一般的にHDTVと呼ぶ。日本では世界に先駆けて,次世代テレビとしてのハイビジョンの開発・実用化を行ってきた。ハイビジョンの走査線数は1125本であるが,劇場映画のような迫力と臨場感ある映像再現を可能とするために,テレビ画面を大画面化するとともにアスペクト比は,現行テレビ方式の4対3よりもワイドな16対9が採用されている。ハイビジョンは日本の次世代テレビの規格であるが,HDTVの有力な国際規格の一つとしてITU-R(国際電気通信連合無線通信部門)と電波産業会(ARIB)などによって承認されている。

技術史

テレビジョン(以下テレビと略記)の歴史は,テレビカメラやテレビカメラの目玉に相当する撮像素子の研究,開発の歴史であったということができる。

撮像,すなわち基本的なテレビ技術にとって,最初の重要な発見は,1817年のセレン元素の発見であり,具体的なテレビの研究はイギリスのスミスW.SmithとメイL.Mayによってセレンの光電現象が73年に発見されたことによって始まった。

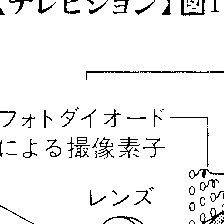

光電現象を応用して光を電気に変える素子すなわち光電素子と,電気を光に変える素子すなわち電光素子を画面内に多数配置し,これらを1対1で接続(並列接続)してテレビ効果を得る図1のような提案を最初に行ったのは,75年アメリカのケアリーG.Careyであった。この方式は,現在のテレビ技術分類では並列テレビ方式と呼ばれるものである。しかし,精細で良質な画像を得るには,少なくとも数万個以上の光電素子と電光素子および接続線(伝送線)が必要で,テレビ放送などの目的には経済的に実現が困難である。

今日のテレビ方式の原理につながる提案は,77年にイギリスのソーヤーW.E.Sawyerによってなされた。これは直列テレビ方式と呼ばれるもので,カメラ側で画面を構成する画素(図の光電素子の1個1個と考えてよい)から得られる信号を同時に送出するのでなく,それぞれの画素から得られる信号を順序よく早いスピードで切り替え,1本の伝送線で受信機まで送り,そこでカメラ側と同じ手順で再び画像に組み立てるというものである。

この考えを具体的に実験によって最初に成功させたのが,84年ドイツのニプコーPaul Nipkow(1860-1940)である。この時代にはまだ電子技術が十分に育っていなかったので,カメラ側で被写体を撮像し,画素に分解,走査(順序よく早いスピードで切り替えること)して電気信号(映像信号と呼ばれる)を発生させ,受信機側で再び映像信号から走査によって画像に組み立てるのに,ニプコー(ニポウ)円板と呼ばれる機械的な走査機構を用いた。本格的なテレビ研究,開発の前段階である。

1904年にイギリスのJ.A.フレミングが二極真空管を,05年にアメリカのL.デ・フォレストが三極真空管を発明したことによって,電子を制御することによりいろいろな電子効果が得られることがわかり,電子技術が台頭し,テレビの研究が本格化した

日本では27年に高柳健次郎が撮像にニプコー円板とセレン光電管(光の強弱を電流の強弱に変換する真空管)を使用し,電光素子にブラウン管を用いた走査線40本,1秒間当りのコマ数14のテレビを成功させた。これは当時としては世界でもっとも高い水準にあった。

しかし,33年にアメリカのV.K.ツウォリキンが,光電変換機能と電子的な走査機能の両方の機能を備えた真空管(撮像管と呼ぶ),アイコノスコープ管の開発を成功させたことによって,それまでのテレビの技術的な問題点を大幅に解決することになった。図2にアイコノスコープ管の概要を示した。日本でも35年に高柳らによってアイコノスコープ管の開発に成功している。

37年にはイギリスが世界に先駆けて,テレビ放送の標準方式を走査線405本と決定した。41年には日本の現在の標準テレビ方式にもつながる走査線525本方式(NTSC方式)をアメリカが決定した。当時のテレビカメラはアイコノスコープカメラであり,現在の10倍程度の強い照明を必要としたが,一応の実用レベルには達していた。

これに対して45年には,アメリカのローズA.Roseらが,アイコノスコープ管よりはるかに感度が高く,鮮明なテレビ画像が得られるイメージオルシコン管を開発,本格的なテレビ放送時代への道を開いた。

50年には最近まで業務用テレビカメラやホーム用ビデオカメラなどにも利用されてきた小型で比較的安価な撮像管,ビジコン管がアメリカのワイマーP.K.Weimerらによって開発された。テレビ放送ではビジコン管は,映画フィルムを映像信号に変換するためのテレシネカメラに利用された。日本ではイメージオルシコン管とビジコン管を使って53年にテレビ放送が開始された。

日本のテレビ放送は,60年にカラー化されたが,カラーカメラ(頭初イメージオルシコン管使用)では感度と画質の向上のために,オランダで開発されたプランビコン管と呼ばれる撮像管が65年ころから使用されるようになった。プランビコン管は光を電気に変換する面,すなわち光導電面がビジコン管と基本構造が異なっているものの外観はビジコン管に類似している。日本では80年ころからハンディカメラと呼ばれる手持ちで撮像可能な小型なテレビカメラが放送の分野で多く利用されるようになり,テレビの画面が一段と多彩なものとなり,画質も向上した。このためにNHKと日立製作所が共同で開発したビジコン系の小型で高性能のサチコン管が効果をあげた(図3)。

その後,80年代の後半から90年代にかけて撮像素子をLSI技術で固体化した電荷転送型の撮像板CCDの特性が急速に向上し,ハイビジョンを含む放送用のテレビカメラやホームビデオカメラの大半がCCDを使用するようになった。

撮像素子はこのようなテレビカメラやビデオカメラの可視光線用のものばかりでなく,X線,紫外線,赤外線,遠赤外線(熱線),超音波などいろいろな画像情報の運び手(キャリア)に対応する特殊な撮像素子が数多く実用化されている。放送を含め最近のテレビ技術やその応用範囲をここまで発展させたのは,撮像素子の進歩とともにカラーブラウン管などの受像素子(ディスプレー素子),ビデオテープレコーダー(VTR)などの記録技術の進歩,電子回路技術の進歩に負うところが大きい。

テレビ受信機をはじめとする多くの画像ディスプレーに利用されているシャドーマスク形と呼ばれる3色カラーブラウン管は,アメリカのRCA社が1950年ころに実用化したものである。68年には日本のソニー(株)が,電子銃とスリットをくふうしたトリニトロンと呼ばれるカラーブラウン管を実用化した。また,最近では液晶形やプラズマ形などの受像板(フラットパネルディスプレー)も実用化されている。

テレビ技術はカメラと受信機を結び,遠方でのできごとを即時に伝送するということでは,テレビジョンの本来の目的を十分に達成したということができるが,映画に見られるような記録性は当初十分ではなかった。今日のようにテレビ信号がVTRを用いて自由に記録できるようになったのは,放送分野では1956年にアメリカのアンペックス社が2インチ幅の磁気テープを使用する4ヘッドVTRを実用化してからである。現在の業務用VTRは3/4インチ幅磁気テープを用いるU規格のものが多いが,これは69年にソニーがその原型を作った。また,1/2インチ幅磁気テープを用いる家庭用のベータ方式は,75年に同じソニーから,VHS方式は76年に日本ビクターが発表した。放送の分野でもVTRの小型,高性能化が求められるようになり,1インチ,3/4インチ,1/2インチVTRが目的に応じて利用されるようになった。

テレビの原理

テレビの原理説明には,撮像板と,受像板の原理を用いて述べるのがわかりやすくてよい。その後で撮像管とブラウン管を用いたしくみを理解するのは容易である。

撮像板としては,テレビカメラのレンズの受光面に必要な画素数だけの光電素子,フォトダイオード(PDと呼ばれ,光に感ずる微小な半導体素子でいろいろなものが市販されている)を矩形の平面(横4縦3の割合)に整然と並べたものを使用する。フォトダイオードの1個1個はテレビの画素である。NTSC方式では画面の見える部分(有効画面)の走査線は約500本であるから,フォトダイオードは縦に500個並べる。こうすると横方向には500×4÷3=670個ばかりのフォトダイオードが並ぶことになり,全数で30万個を超えるフォトダイオードが並ぶ。一方,受像板は同じ数だけの発光ダイオード(LEDと呼ばれる)を用意し,縦,横に撮像板と同じ割合で必要な受像画面サイズとなるように並べる。

このような撮像板を用いたテレビカメラと受像板による受信機を1本の伝送線路で結ぶためには,撮像板の画素の1番と受像板の画素の1番,2番と2番というぐあいに順次切り替えて接続するスイッチと,それを駆動するためのギヤとモーターを設ければよい。こうすることによって伝送線は1本ですむばかりでなく,フォトダイオードから得られる映像信号電流を増幅するための映像増幅器も1台ですむ。切替えスイッチとそれを駆動するための機構は,走査を模擬したものであるが実際の固体化テレビのしくみではこれらもすべて電子化されている。カメラ側と受像機側の二つのスイッチが,つねに正しい位置関係を保ちながら動作するようにするためのしくみが同期である。同期をとるということは,カメラ側の走査と受像機側の走査の歩調を合わせるということであるが,実際のテレビではカメラ側に同期信号発生器を設け,電子的に歩調を合わせるきっかけを与えるためのタイミングパルス(同期信号)をカメラ出力の映像信号に付加して受像機へ送り出す。受像機では映像信号と同期信号を分離し,前者で受像素子を光らせ,後者で走査の同期をとる。テレビの原理をより実際に近い電子的なものとして書き改めると図4のようになる。図4のテレビカメラに使われている撮像板についてより詳しく表すと図5のようになる。この図ではフォトダイオードは縦に3個,横に4個,画素は全体で12個であるとして模型化されている。

それぞれのフォトダイオードには,走査パルス信号によってフォトダイオードの出力を順次映像信号として読み出すためのスイッチの役目をするMOSトランジスターが接続されている。図中で水平および垂直シフトレジスターとあるのは,水平や垂直走査のきっかけを与える水平同期,垂直同期パルスが入力端子に加えられると,水平シフトレジスターでは,左側出力端子から右側出力端子と順次にパルス出力が得られるものである。シフトレジスターは別名,順序回路とも呼ばれる。これに対して図中の垂直シフトレジスターでは,上から下の出力端子へ順次パルス出力が得られる。

図では水平,垂直シフトレジスターとも2番出力端子にパルスがある状態を想定している。すなわち,スイッチQh2とQv2が閉じている。この状態ではQh2に接続された垂直信号線とQv2に接続された垂直ゲート線の交点に入っているスイッチQ22が閉じることになり,フォトダイオードD22が垂直信号線,水平信号線を通して映像信号出力端子に接続されたことになる。

次に水平走査パルスがQh3に移るとスイッチQ22が開となり,Q23が閉となってフォトダイオードD22に替わってD23が映像信号出力端子に接続される。このような走査は順次先に進みD24→D31→D34→D11→D14→D21→と繰り返されることになる。

一方,すでに述べたようにフォトダイオードは,入力の光に感じて電流を発生する性質をもっているが,もしも今述べたように走査によって順番が回ってきて,スイッチが接続された瞬間だけそれぞれのフォトダイオードの出力が利用されるものとすれば,撮像板に入射する光の利用効率は画素数分の1に低下してしまいカメラの実効的な感度は非常に低いものとなる。

このような問題を解決するための巧妙なしくみが図5には隠されている。それはそれぞれのフォトダイオードに並列に接続されている微小なコンデンサーである。コンデンサーとは電気を一時蓄える性質をもつものである。このコンデンサーにフォトダイオードが発生する電気を蓄えておき,走査を受けた時点で一度に読み出す。このようにすることで走査による光の利用率低下を防ぐことができる。これは蓄積型撮像素子と呼ばれるものである。実用的な撮像素子はすべてこのような方法を採用している。

受像板のときにも同じようなことがいえる。走査を受けた瞬間だけ発光ダイオードが光るのでは効率が悪い。次の走査が回ってくるまで同じ強さの発光を持続するような機構を設けるのが理想である。

撮像管やブラウン管は図6のような電子回路的な構成で走査を行うものでなく,電子ビームと呼ばれる真空中におけるシャープな電子の流れを利用して走査を行う。図6は撮像管とブラウン管によるテレビのしくみを示したものである。現在では通常の電子回路はほとんどがトランジスター化,IC化されて,真空管はほとんど使われなくなっているが,撮像管とブラウン管は例外で,今でも数多く利用されている真空管の一種である。それは画像素子としてえがたいよい性質をもっているからである。

撮像管の光・電気変換面やブラウン管の蛍光面は,それ自体画素構造をもつものではないが,電子ビームによって走査した部分が等価的な画素となる。電子ビームを一定手順で偏向させ走査を行うが,そのための電子回路を偏向回路と呼ぶ。

走査と映像信号

走査方式でもっとも基本的なものは,図7-aに示す順次走査である。このように走査線によって構成される画面をラスターと呼ぶ。また,1秒間にどれだけの数のラスターをかかせるかということを毎秒像数という。走査線の本数が多い方式ほど精細度のよい画像が得られ,毎秒像数が多い方式ほど被写体の動きを滑らかに再現できて受信画像のちらつき(フリッカー)も少ない。

一つのラスターに含まれる有効な全画素数をNとすると,走査線数nとの間には,次式の関係があり,Nはテレビで送られる情報量を表す目安の一つとなる。

N=n2×(b÷h)

なお,bは画面(ラスター)の幅,hは高さで,b÷hはアスペクト比と呼ばれる。順次走査に対して,まず最初の走査で走査線の1本飛びに粗く走査して,次の走査でその間の走査を行い,2回の走査で完全な走査をする方式がある。これを飛越し走査(インタレース走査)方式と呼び,標準テレビ方式ではこのような走査方式が用いられている(図7-b)。その理由はテレビ機器コストや伝送コストの上昇を招かずに,受信画像のちらつきをへらすためのくふうである。飛越し走査で,一つの画面を走査線1本おきに粗く走査し終わる期間をフィールド期間と呼び,その逆数をフィールド周波数flと呼ぶ。2回の走査で一つの完全な画面(ラスター)を作るに要する期間をフレーム期間と呼び,その逆数はフレーム周波数fpである。日本の標準テレビ方式のflは60Hzであり,fpは30Hzである。飛越し走査でも順次走査でも,全走査線数nとフレーム周波数fpが同じであれば,単位時間内に伝送される全画素数は同じである。すなわち,映像信号の帯域幅も同じで,機器や伝送コストも同じになる。しかし,飛越し走査の画面は像のちらつきや動きの滑らかさについては,あたかも毎秒像数が2倍になったような感覚をテレビを見る人間に与えるというメリットがある。テレビ画面上で1本の走査線が形成され,次の走査線に移るまでの時間を水平帰線期間と呼び,一つのラスターが形成され次のラスター走査に移るまでの時間を垂直帰線期間と呼ぶ。これは映画のフィルムのコマのまわりの余白のようなもので,帰線期間はブランキング期間とも呼ばれる。ラスター画面に表れる有効な走査期間と帰線期間の合計が全走査期間で,これで有効走査期間を割ったものを有効走査率と呼ぶ。

いま図8のような白黒の市松模様パターンを撮像したと考える。この場合,撮像素子の受光面上で市松模様の単位寸法が走査線の幅にちょうどあっているとすると,カメラから得られる映像信号の周波数は,そのテレビのしくみでの最高周波数fmaxを与えることになり,画像は最大の精細度(解像度)を表す。白と黒それぞれのマス目の一つ一つが画素だと考えてもよい。

走査方式が与えられた場合(走査線数n,フレーム周波数fp,アスペクト比b÷h,水平の有効走査率x,垂直の有効走査率y),最高周波数fmaxは次式で与えられる。

fmax=1/2Kn2(b÷h)(y÷x)fp

なお,Kはケルファクターと呼ばれる定数で0.7を使用する。

すなわち,テレビ映像信号の最高周波数(帯域幅といってもよい)は,走査線数の2乗とフレーム周波数の積に比例するというテレビ方式を考える場合のもっとも重要な公式を得る。

日本の標準テレビ方式の場合はn=525,b=4,h=3,y=0.95,x=0.84,fp=30であるからfmaxは約4MHz(4000KHz)となる。これを電話の帯域幅約3KHzと比較すると,テレビは電話の1333倍の伝送帯域が必要であることがわかる。

カラーテレビ方式

よく知られているように,写真のカラーフィルムは3層フィルムの原理に基づいて,各感光層が入射光の赤(R),緑(G),青(B)成分に反応し,カラー画像を記録するようになっている。このように光をRGB成分に分解し,カラー画像を形成する方式を三原色法という。

テレビでも三原色法に基づいて,RGBに対応する3台のカメラと,受信機を用いてカラーテレビを構成することができる。

このような原理に基づいたカラーテレビ方式の問題点は,一つのカラー画像を伝送するのに,3本の伝送路を必要とする点にある。すなわち,テレビ放送では3チャンネルの電波が必要であり,白黒テレビで受信することができないなど実用化が困難である。そこで実際のカラーテレビでは,カラーカメラのRGB映像信号の出力をNTSCカラーコーダーと呼ばれる電子回路で,一つの伝送路で送れるような信号の形式に合成する。図9に日本の標準方式であるNTSCカラーテレビ方式(以下,NTSC方式)の構成を示した。

NTSC方式では白黒テレビ受信機でも白黒画像として異常なく受信できること,伝送効率を高めるなどの見地から,カラーコーダー内のマトリクスと呼ばれる電子回路で,RGB映像信号を帯域特性をもった輝度信号(白黒テレビの信号に相当)EYと色信号EI,EQに変換する。

次に一つの副搬送波(3.58MHz)をEI,EQ信号でお互いがまじり合わないように二相変調し,EY信号に多重化する。この変調された色信号は,搬送色信号ECと呼ばれるものであるが,多重化によって輝度信号に悪影響が出ないようにくふうされている。すなわち,白黒テレビで搬送色信号の成分をよく注意して見ると,走査線ごとに位置のずれた細かい点模様となって人間の目には平均化されて見えることになり,通常テレビを見ているような離れた所からはほとんど見えないなど輝度信号に与える影響は大幅に軽減される。

カラー受信機ではNTSC信号をデコーダーと呼ばれる電子回路で処理し,RGB映像信号を復元する。実際のカラー受像機では,三つのブラウン管を用いるのは大画面を得るための投写型受信機だけで,通常は図10に示すようなカラーブラウン管が用いられる。

カラー用のテレビカメラもRGB原色に対応して,三つの撮像素子を用いる3管式や3板式カラーカメラのほかに,撮像素子自身に色分解機能をもたせた単板式カラーカメラがある。前者は放送用,業務用など高い感度とよい画質が要求されるプロ用カメラとして,また,後者は小型軽量と低価格が要求されるホームビデオカメラとして用いられている。このようなカメラでは,被写体像をRGB原色像に分解するのに,モザイク状の色フィルターを撮像板受光面の前面に設けている。この場合,色フィルターのそれぞれの色と,撮像板のそれぞれの画素を,1対1で対応させるようにフィルターを取り付けることによって,電子回路的な処理でRGB映像信号を得ることができる。

カラー受信機

テレビ受信機も時代とともに大きく変化してきた。1953年に日本でテレビ放送が開始され,60年ころから一般家庭にも普及するようになったが,当時の受信機は14型(ブラウン管のスクリーンの対角線長が14インチのもの)程度の白黒テレビが標準的な受信機であった。テレビのチャンネルもVHF帯,12チャンネル,ダイヤル切替式であった。もちろん,すべての電子回路は,真空管式で構成された。60年には一部の番組はカラー化されたが,一般家庭のテレビ受信機のカラー化は64年の東京オリンピックを契機に促進された。70年代には電子回路はほとんどが半導体化され,80年代に入るとIC化,LSI化が進み,ディジタル方式も導入されるようになった。最近ではテレビ受信機の構成法も大幅に変わってきている。すなわち,テレビのチャンネルがVHF帯に引き続き,UHF帯のチャンネルが実用化されたこと,衛星放送も開始されたこと,さらに,ホームVTRの普及が進み,レンタルビデオやセルビデオ,テレビゲームなどもテレビ受信機を画像や音声のディスプレー端末として利用するようになってきた。テレビ受信機に要求される機能や性能が大幅に変わってきたのである。

テレビのチューナー部分は,従来の回転切替式から電子切替式に変わり,赤外線を利用し少し離れたところからチャンネル切替えや音量などを制御するリモートコントロール方式が一般的になった。また,テレビ受信機を多目的に利用できるように,高性能ブラウン管を使って構成した画像ディスプレー・ユニットを独立させ,これにRGB入力やビデオ入力端子を設け,テレビチューナー,衛星放送受信ユニット,文字多重アダプター,ホームVTRなどを必要に応じて接続できるようにした,いわゆるセパレート型(AV型テレビとも呼ばれる)の受信機も多く利用されるようになっている。カラーブラウン管の精細度が向上したこと,LSI化によって高機能な電子回路構成が低コストで利用できるようになったことなどで,テレビ受信機の画質や機能は飛躍的に向上した。

執筆者:和久井 孝太郎

テレビ放送

視覚に訴えるカラーの動く映像と豊かな音響によって構成されたテレビは,文字中心の印刷物,音声だけのラジオに比べて,すべての年齢層をひきつける強い力をもっている。テレビ放送の登場(日本は1953年に正式放送開始)以前には,家庭内で音響を伴った動く映像を日常的に享受するという経験は得られなかった。テレビ放送はこうした強い感覚的訴求力で急速に普及したのである。

テレビの番組

テレビはおよそ映像となりうるものすべてを放送の対象にすることができるので,テレビ以前の映像メディアである映画作品から,実況中継のように現在進行形で推移する事態をそのまま伝えるものまで,他のメディアにはみられない幅広い領域を番組として扱うことができる。具体的な番組内容は,教育に重点を置いた編成をしているNHK教育テレビやケーブルテレビなどの場合を除いては,報道,娯楽,教育・教養,スポーツなどの領域を,極端に偏ることなく扱う,いわゆる〈総合編成〉がとられており,民間放送ではこれに加えてコマーシャル(テレビCM)が重要な位置を占めている。NHKの場合,一部の海外番組を除いては番組は自社制作されているが,民間放送ではキー局key stationと呼ばれる東京のテレビ局の番組が全国の地方民放局にネットワーク体制で供給されており,地方局の番組の大半はそれらのネットワーク番組で編成されている。キー局では番組のうち半分強を自社制作,あとは外部発注,外部購入で調達しており,最近は外部からの番組購入が増えてきている。近年の傾向として,海外のニュースに関する報道番組素材を通信衛星経由で入手する体制の強化があげられる。テレビ放送の初期には特別の大事件に際して臨時に国際的な通信衛星利用が行われていたが,いまではすっかり日常化し,報道番組素材入手の最も重要なルートとして定着するにいたっている。テレビCMは視聴者にとって目障りな単なる広告も少なくないが,なかには独特の表現領域として注目され,CM文化として重要視される部分もある。

→CF →テレビドラマ →放送番組

受信料と広告料

NHKの番組は視聴者が世帯単位で払う受信料(世帯契約に基づく。事業所,学校などは台数単位で払われる)によってつくられている。受信料はNHKの活動全体を一括して経済的に支える料金として徴収されている。その意味では一つ一つの番組に対して対価として支払っているものではないとされている。一方,民間放送は広告収入を主たる財源として運営されている。広告収入は大きく二つの広告のやり方で得られる。一つは〈番組提供〉という広告方法であり,これには単独のスポンサーが番組を提供する単独提供と複数社による共同提供とがある。スポンサーが支払う広告料金はタイム料と呼ばれ,曜日や放送時間帯によってこの料金は異なる。スポンサーはこのタイム料と番組制作費を支払うことになる。もう一つの広告の方法は,番組と番組の間にあるステブレ(ステーションブレークの略)と呼ばれる1分間の接続時間に挿入するスポット広告から得られる。スポット料金も曜日や時間帯によって異なっている。

NHKの場合は,その放送活動全体に対して視聴者が直接的に支払う受信料によってまかなわれていることになり,民放の場合は,一般消費者が商品やサービスに対して支払っている金額の中に含まれている広告費部分をとおして間接的にまかなっているといえる。

こうした従来型の収入形態も放送衛星,通信衛星を利用した衛星放送,多チャンネルのケーブルテレビなどの普及を迎え,新たな有料放送もしだいに導入されてきている。

マス・メディアとしてのテレビ

マス・メディアの中でテレビはいまでも家庭内で人々の時間と費用をもっとも大きく吸収しているメディアである。人々はラジオ,新聞,雑誌に費やす時間以上の時間をテレビ視聴に振り向け,高い受像機を買い入れ,受信料,広告費,電気料を負担している。それだけのことをするのも,テレビが視聴覚メディアとして情緒性の強い訴求力をもっているからであり,また,放送局がそうした訴求力を最大限に活用した番組を,激しい局間競争の中で開発し送り続けてきたためである。他のマス・メディアは,放送のもつ即時性,同時性のうえに視聴覚への訴求力を併せもつテレビの存在を大きな前提として,それぞれのメディアの機能的な特性を生かした位置づけと活動の場所を見いだしている。例えば新聞はテレビの即時性,同時性に対しては記録性を,情緒性に対しては文字言語による解説性を強調することによって,結果としてはテレビとの間に補完的な関係をつくり出している。スポーツ報道などに,そうした関係は典型的に現れているといえよう。

マス・メディアはまた広告媒体として経済的に重要な機能をもっている。民放テレビに投じられる広告費は,1975年を境にそれまでマスコミ4媒体(新聞,雑誌,ラジオ,テレビ)中で第1位であった新聞を上回り,以来,広告媒体としてマス・メディアの筆頭の地位にある(広告)。テレビがもっとも強力な広告媒体として利用されているのも,テレビがマス・メディアの典型として,極度に大規模な受け手(潜在的購買者)を動員しうるメディアであるからである。番組によっては全国何千万人という数の視聴者を,しかも同時的に獲得できるテレビは,マス・メディアの中でもとび抜けて巨大な規模で機能するメディアなのである。

→視聴率

社会,文化への影響

テレビ放送は番組内容のさまざまの影響にもまして,なによりも人々の日常の生活の中で多くの時間を占拠している点で影響するところが大きい。今日,日本人は平均して1日3時間半程度の時間をテレビ視聴に費やしている。勤労者の場合,1日のうち家にいる時間は限られている。その在宅時間の中から寝る時間,家事その他に必要な時間を差し引いた残りのいわゆる自由裁量時間の中で,圧倒的な部分を占めているのがテレビ視聴である。いまや家庭における日常の生活とテレビとは切り離せない関係にまでなっており,テレビがあるということを前提にした生活を送っている。ことに家庭にいることの多い主婦,低年齢の子ども,年寄りにとって,テレビは重要な生活の伴侶なのである。

テレビは印刷物やラジオと違って,触覚を除けば現実の体験に近い〈疑似〉体験を味わわせてくれる視聴覚的な感覚訴求力をもっている。われわれは現実の対象そのものを現場でみずからの目と耳で前にしているような気持でテレビをみつめている。しかも,視聴者は安全な自分の家の中にいて,観客として画面をみているのである。また視聴する局を自由に変えることができるし,チャンネルを変え,スイッチを切ってしまうこともできる。日本のように多くの局が競争しているところでは,テレビ局は視聴者の関心を引きとめておくために最大限の努力を注いでいる。その結果,テレビ番組はいずれも広い意味で娯楽性を強調することになる。視聴者はおもしろいということが基準になってテレビ番組を選択している。ある程度物質的豊かさを享受しうる現代の社会で,そうした選択行動が,テレビ視聴についてだけでなく,他の消費行動にまで拡大していくのも自然のことである。テレビはこうしてわれわれの日常生活の中に深く浸透し,われわれの生活環境の一部として日常化してしまった。

もちろん,こうして拡大したテレビの影響について,さまざまの不安がいだかれ,批判もつきない。テレビ視聴が時間的に他の行動を排除する結果になることについて,ことに子どもの問題が指摘されている。また,内容面では大衆的関心への迎合,商業主義的な傾向,放送が免許制であるところからくるジャーナリズムとしての鋭さの欠如などが問題とされている。そうした批判を受けながら,テレビ放送はその速報性,同時性,視聴覚的訴求力,そして全世界的な番組情報収集力によって,人々の生活にとって欠かすことのできないメディアとしての地位を確立してきた。

世界のテレビ放送

テレビ放送を世界的にみると,約9割の国ですでに放送が実施され,かつカラー化も進行している。しかし放送はされていても,受け手の側のテレビ受像機の普及は欧米各国や日本に著しく偏在している。また,多くの開発途上国では,多言語,多民族,多文化の障壁をこえて国の統一を図るための重要な手段としてのテレビ放送の普及に努めている。世界のテレビ放送を経営形態でみると,かつてかなりの数みられた国家独占的運営は,中国,朝鮮民主主義人民共和国その他少数の国にみられる程度にまで減少した。先進国,開発途上国を問わず営利を目的としない公共放送と広告収入によって運営される私企業の商業放送との並存体制が一般的になりつつある。圧倒的に私企業体制の強い国の筆頭はアメリカである。放送チャンネルの数,放送時間で世界各国のテレビ放送を比べてみると,アメリカと日本が他をひきはなしてテレビ王国といえそうである。アメリカは電波(空中波)によるテレビ放送ばかりでなくCATV(ケーブルテレビ)が発達しており,このケーブル系のテレビまで含めれば世界一のテレビ国というべきであろう。

ラジオでもテレビでも電波は隣接した国へは容易に入っていくため,多くの国が国境を接してつながっているヨーロッパでは,他国のテレビ番組を当然のこととして視聴しているところが多い。そのような背景もあってヨーロッパでは早くから諸国間の番組交流が盛んで,現在では通信衛星がそうした目的に活用されている。このような番組の交流は西ヨーロッパだけでなく東ヨーロッパ諸国間でも行われており,さらに西と東のヨーロッパ間でも実施されている。衛星による地域的な番組交流はアジア地域も含めて世界的に拡大しつつあり,アジア地域でもアジアビジョンと称するテレビ・ニュース交換の国際ネットワークが1984年1月から機能している。通信衛星の発達,普及は一国内のテレビ放送を地域間の交流に,さらに世界的な規模での交流へと拡大しつつあるといえよう。

テレビの将来

1953年に開始された日本のテレビ放送は30年以上を経過し,テレビメディアの多様化,チャンネルの多数化,基本技術のディジタル化,サービス形態の多様化など新しい事態に直面しつつあるかにみえる。テレビ放送はすでに物めずらしい新しいものではなく,まったくあたり前のものとして生活の中に浸透している現在,人々のテレビ放送に対する関心は一時ほどの高まりはなく,むしろ薄らいでいる。そうした人々の関心を改めてかき立てるために,テレビ局側では番組内容・形式面でいろいろと新機軸を出そうとするのだが,大きな変化を生み出すにはいたっていない。テレビ受像機の普及がいきつくところまでいったことに象徴されるように,テレビ放送というメディアは成長期をすでに過ぎたといっていいし,次なるステップのテレビ放送への移行期にあるといってもいい。そうした段階まできたところで,さまざまの新しいメディアが登場し,さらに新たなメディアが構想されるようになった。

超長期的な展望はともかく,すでに現実化していることから,今後,一般の人々がテレビと付き合っていく上での問題を2点に限って述べておく。ひとつは多チャンネルということである。10チャンネル程度の時代から一挙に数百チャンネルの時代に突入しつつある中で,テレビの利用者はどのように対応していくのだろうか。選択の幅が拡大する,といって喜んでばかりもいられない。数百のチャンネルの無数ともいえるメニューから,どのようにして,特定の番組を選び出そうというのだろうか。それに,すでにテレビ放送以外にあれやこれやの情報提供メディアが姿を現している。テレビはそうしたメディア群のなかで,情報提供の特徴をどのように見いだし,自らの位置を確定できるようになるのだろうか。

また,いままでのテレビ放送がマス・メディアの典型として,一方向の大量供給メディアであったことからの脱出策として,注文に応じての特定番組の個別供給という〈オンディマンド〉サービスが望ましいとして,さまざまの開発が行われ,試行が繰り返されている。

事態の推移の予測は難しい。供給側と需要側との相互作用の進展のなかで,あるかたちが定まってくるということであろう。しかし,新しいメディアの時代になっても,人々の環境の変化を全世界的な規模で常時監視し,視聴覚的に報ずることのできるテレビ放送は,独自の機能をもち続けるし,人々の生活にとって重要なメディアであり続けることであろう。

→放送

執筆者:後藤 和彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「テレビジョン」の意味・わかりやすい解説

テレビジョン

→関連項目サテライト局|ジャーナリズム|高柳健次郎|テレビカメラ|放送|放送局|マス・コミュニケーション

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「テレビジョン」の意味・わかりやすい解説

テレビジョン

television

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のテレビジョンの言及

【アメリカ合衆国】より

…正式名称=アメリカ合衆国United States of America面積=936万3123km2(本国のみ)人口(1995)=2億6303万人首都=ワシントン Washington,D.C.(日本との時差=-14時間)主要言語=英語通貨=ドルdollar略称USA。たんに合衆国とも,また米国,アメリカとも通称する。United States of Americaの訳語としては,1854年調印の日米和親条約で〈亜米利加合衆国〉の名称が使用された。…

【昭和時代】より

…昭和の元号を冠した時代(1926‐89)を指すが,明治時代,大正時代のように,ある特定のイメージで語られる時代とはいえない。第2次世界大戦の敗北とその後の改革による変動があまりにも大きく,戦前と戦後とは,まったく違った時代といってもよいほどの大きな変化を遂げているからである。

〔戦前〕

【政治,経済】

1926年12月25日大正天皇が死去し,すでに1921年以来摂政であった皇太子裕仁(ひろひと)親王が践祚(せんそ)して昭和と改元された。…

【高柳健次郎】より

…静岡県に生まれ,1920年に東京高等工業学校(現,東京工業大学)付設の工業教員養成所を卒業した。23年浜松に新設された浜松高等工業学校(現,静岡大学工学部)に赴任し,テレビジョンの研究を始めた。当時のテレビ研究は機械式のものが主流であったが,彼は全電子式テレビの開発をめざした。…

【ドキュメンタリー映画】より

…このドキュメンタリーの手法による劇映画の傾向は,その後も各国で多様化しつつ進展し,ポーランドではアンジェイ・ムンク,イェジー・カワレロビッチ,アンジェイ・ワイダらの〈ポーランド派〉(ポーランド映画),イギリスではトニー・リチャードソン,カレル・ライス,リンゼー・アンダーソンらの〈フリー・シネマ〉,フランスではジャン・ルーシュ,クリス・マルケルらの〈シネマ・ベリテ〉,あるいはまたジャン・リュック・ゴダール,フランソワ・トリュフォーらの〈ヌーベル・バーグ〉,アメリカではライオネル・ロゴーシン,アルバート・メイスルズ,リチャード・リーコックらの〈ダイレクト・シネマ〉が生まれ,その後の各国の映画に大きな影響をあたえることとなった。 現在では,世界の各国で文化的・政治的・経済的事情に従って多種多様につくられている〈ドキュメンタリー〉の大部分はテレビジョンに吸収され,〈テレビ・ドキュメンタリー〉として新しい〈マス・メディア〉,映像による〈世論〉や〈ルポルタージュ〉に転換しつつある。こうした〈ドキュメンタリーの大衆化〉状況のなかで,なお純粋な苦しい自主上映運動をつづける日本のドキュメンタリー映画は,《医学としての水俣病》三部作(1975)の土本典昭と《ニッポン国・古屋敷村》(1982)の小川紳介において,一つの〈新たな視点〉をもちはじめたかにみえる。…

【日本映画】より

…

【動く写真の到来――最初の日本映画】

日本における映画の歴史は1896年に始まる。この年,エジソンのキネトスコープが輸入され,神戸の神港俱楽部で初公開された。のぞき眼鏡式のものとはいえ,これが日本最初の映画興行である。次いで翌97年,リュミエールのシネマトグラフが大阪の南地演舞場で,エジソンのバイタスコープが大阪の新町演舞場で公開され,〈動く写真〉の人気はたちまち全国に広がった。この〈動く写真〉の到来はそれぞれの機械の発明からわずか2,3年後のことで,貿易業者たちが競って機械と上映作品を輸入した。…

【分解能】より

…光学系の結像性能を表すもので,その評価法には対象とする光学系によって次のような種類がある。

[分光器の分解能]

近接する2本のスペクトル線を分離して観察できる能力をいい,波長λの近くでδλの波長差を分離できるときの分解能をλ/δλで定義する。これは分散系の性能とレンズの結像性能で決まるが,レンズを無収差としたとき,回折格子分光器では回折次数をm,開口に含まれる格子線の数をNとしてmNで,またファブリ=ペロー干渉分光器では干渉次数をk,フィネスをRとしてkRで,プリズム分光器ではプリズムの底辺の長さをt,プリズム材料の分散をδn/δλ(nはプリズムの屈折率)として,t・(δn/δλ)で与えられる。…

【放送】より

…放送は無線通信による送信の一つの特殊な形態で,放送番組と呼ばれるまとまった情報を〈公衆によって直接受信されることを目的〉(放送法)として電波によって広く伝播することをいうが,一般にはラジオ放送,テレビジョン放送のことである。いわばあて先のない無線通信であるところから放送は他のマス・メディアにはみられないいくつかの特殊な機能をもつ。…

※「テレビジョン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...