翻訳|advertising

精選版 日本国語大辞典 「広告」の意味・読み・例文・類語

こう‐こくクヮウ‥【広告】

- 〘 名詞 〙

- ① 世間に広く知らせること。ひろめ。〔音訓新聞字引(1876)〕

- [初出の実例]「その為に一言広告します」(出典:侏儒の言葉(1923‐27)〈芥川龍之介〉広告)

- ② 商品や興行などを世間に知らせるために宣伝すること。商業上の宣伝。また、その文書など。

- [初出の実例]「或は先づ新聞に広告し、引札を四方に配り」(出典:東京風俗志(1899‐1902)〈平出鏗二郎〉上)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「広告」の意味・わかりやすい解説

広告

こうこく

advertising

送り手である広告主が、受け手である消費者の態度や行動に影響を与える目的で、新聞、放送などの広告媒体(アドバタイジング・メディア)を通じて有料で行う情報伝達活動。したがって受け手である消費者にとっては、商品情報や生活情報などを選択しながら受け取ることができる社会情報源ともいえる。広告が他のコミュニケーションと異なる点として次のことがあげられる。

(1)広告は商業目的を果たすためのものであり、その目的は企業目標の達成と消費者の利益にかなうべきものである。したがってマクロ的にみれば、社会的・経済的福祉の増大を図るためのものといえる。

(2)広告の受け手は、選択された多数者である。そのためコミュニケーション手段には、かならず広告媒体を必要とする。

(3)広告が伝えるメッセージ内容は、主として商業目的を達成するための商品、サービス(有形、無形を含む)あるいは広告主の哲学、考え方などに限られている。

(4)広告の送り手には、社会的責任が伴うものであるから、広告主名は明示されていなければならない。また広告の費用は広告主が負担する。

広告と混同されやすい語にパブリシティーがある。これは、媒体である新聞、雑誌、放送などが、自主的な立場から広告主の商品、サービス、アイデアを取材し発表することをいう。この際広告主は、タイムやスペースの料金を支払う必要がない。したがってパブリシティーは広告ではなく、PR(パブリック・リレーションズ)あるいは販売促進(セールス・プロモーション)の一環として考えられている。PRも、広告と同義語として用いられる例が多いが、本来的には、個人や組織体がその生存、繁栄のため、公衆との間に良好な関係を築き、維持するための継続的な対話活動を意味しており、広告の上位概念にあたる。さらに広報という概念が混同されやすいことばとしてある。広報は、もともと自治体あるいは公共的性格の団体などが行政や事業を周知させる告知活動であった。現在では営利・非営利を問わず、組織体一般が行う広告を含めない告知活動をさしている。しかし、広告媒体が多様になるにしたがって、機能面では広報と広告とが接近して不分明になりつつあることは避けられない。さらに、マーケティングの普及とともに販売促進ということばが登場してきた。これは、消費者の購買や販売業者の販売努力を刺激するための人的販売、広告およびパブリシティー以外の陳列、催事(さいじ)(イベント)、展示会、実演などの活動をいうが、最近では広告活動と一体となって実施されるので、区別が困難になってきている。

[島守光雄]

歴史

日本語の広告という用語は、いうまでもなくadvertisementあるいはadvertisingの訳語であるが、この専門語が1882年(明治15)ごろに定着するまでは、引札(ひきふだ)、報条、告条、告白、報告、告知、弘告、弘(ひろ)め、知らせ、口上、稟告(りんこく)などが使われた。同様に1660年ごろにヨーロッパでadvertisementが根づくまでに、アドレス、インテリジェンス、アナウンス、インフォメーション、エンカウンター、アドバイス、パブリシティーなどのことばで、それぞれの時代における広告が説明されている。

世界最古の広告は、『広告の歴史と発達』(1968)の著者F・プレスベリーと、『広告の歴史』(1974)の著者H・サンプソンの両者が、テーベで発掘されたパピルス文書のなかにみいだすことができる、としている。また、世界最初の手書きのびらは、ローマ時代の本屋の店先のものといわれる。さらに最古の印刷びらは、カクストンの印刷による『サルズバリーのパイ』(1477)という宗教書の広告とする、というのも定説である。1625年にはイギリスで新聞の前身であるニューズ・ブックが広告を掲載するようになり、18世紀初頭には新聞広告が登場する。一方、放送CMの起源は人間の声であり、それはギリシアの呼び売り商人(クライヤー)に由来する。ギリシア人は美と完璧(かんぺき)を芸術に求めたように、触れ人には美しい声と節回しの巧みな者から選び、音楽家を同道させて口上の悪いところを直すというくふうまで行った。このようにメディアは、単なる手段から機能的に働かせるために創意が加えられて発達していくという点では、昔も今も変わりがない。

日本の広告の起源は、東西両市制度を規定した養老律令(ようろうりつりょう)の『令義解(りょうのぎげ)』(833)巻9の「関市令(かんしりょう)」に根拠を置く説が強かったが、近年これに対し批判的な意見が出されている(高桑末秀著『広告のルーツ』1981)。元禄(げんろく)年間(1688~1704)から明治初期までの広告を代表するものとしては、看板および木版で印刷されたちらし「引札」がある。とくに、今日のコピーライターの先達である有名な戯作者(げさくしゃ)(山東京伝(さんとうきょうでん)など)や画人の手による引札の果たした役割は大きかった。

ところで広告が社会的に認められるようになるためには、広告をつくりあげた人々の登場が必要になってくる。それがイギリスでは「広告の父」ジョン・ホートンであり、フランスの「近代広告の先駆」T・ルノードであり、アメリカの「マスコミ王」P・T・バーナムである。日本では福沢諭吉を逸することはできない。「商人に告ぐる文」(1893)は福沢の引札批判を込めた近代広告論である。彼はこのなかで、配布エリアの狭小、情緒的なコピー、一過性という引札の欠点を指摘して、発行部数が多く、実用的文章で反復性のある新聞広告を例に、マス・メディア時代の広告のあり方を初めて説いている。

こうして日本の広告も欧米に200年ほど遅れて、ようやく資本主義の固有の制度として社会のなかに組み込まれるようになってくる。当初、印刷媒体と屋外媒体が主流を占めていた広告に、電波媒体としてのラジオ広告が各国に登場するのは1920年代、さらにこれにテレビが加わるのは50年代である。しかし他方、イメージアップのための各種イベントを含むセールス・プロモーション(SP)広告も急激に増加しており、現在ではマスコミ広告とセールス・プロモーションとを連携して用いるメディア・ミックス手法が盛んに研究されている。広告の進展に伴って広告に対する苦情も多くなる。アメリカではすでに1911年に『プリンターズ・インク』誌による綱領の制定がみられ、71年に至って全国広告審査ボード(NARB)が設立された。74年(昭和49)に設立された社団法人日本広告審査機構(JARO(ジャロ))は、これを範としている。

[島守光雄]

機能

アメリカの広告学者O・J・ファイアストンは『The Economic Implication of Advertising』(1969)のなかで、広告のメリット43項目、デメリット33項目をあげ、それらを経済的、社会的、企業活動、マーケティングの各項目にそれぞれ分類している。これらを参考にして、広告の社会的、経済的および文化的機能をあげてみると次のようになる。まず広告の社会的機能としては情報伝達と説得機能とがある。これによって消費者は商品情報や生活情報を得て、商品選択の範囲を広げることができるだけでなく、広告で商品の「意味づけ」が強調されることによって、広告を通じて紹介された新しい生活様式に関心をもつようになる。逆にこのことは消費者の欲望に訴えて不用な購買に向かわせる面もあるので、物質主義を強調するという非難もないことはない。次に、広告は新しい文化や娯楽、話題を提供するとともに、新聞、放送はじめ各種の媒体社の経営維持と育成に貢献し、結果的に読者や聴視者が、より安い値段で情報を入手できるようにする機能がある。しかし同時に、マスコミなどを通じて消費形態の画一化や文化の低俗化現象を促進し、媒体の商業性、大衆性を促していることも否定できない。

広告の経済的機能は、マクロとミクロの両面から考えられる。まずマクロの国民経済的機能としては、大量販売と大量消費に貢献して総有効需要の拡大、所得と雇用水準の上昇に寄与している事実は、経済学者の多くは否定していない。さらに高度な大衆消費社会は、広告の信用創造効果によって初めて成立できたといえよう。これに対して、広告には需要創造効果はなく、むしろ経済集中過程を促進し、新規メーカーの市場参入に障壁を築く働きのほうが大きいとの反論が依然として存在する。一方、ミクロの経営的経済機能としては、広告の流通費削減効果によって販売コストが低下し、価格競争を防止し、事前販売を可能にすることができる。さらに企業のイメージアップに役だつことから、広告主の商品を扱う流通業者の協力を得て、価格を下げうると主張されている。これに対しては消費者団体を中心に、非価格競争としての広告は、むしろ商品価格に跳ね返り、かつ寡占状態のなかでは価格が硬直化して、価格は上がることはあっても下がることは考えられないという根強い反論がある。

広告の文化的機能としては次のような現象がある。つまり、広告はその時代の文化の影響下にある反面、文化に与えるインパクトも強いという点である。たとえば現代の歌や流行語のなかには広告やCMに端を発するものが少なからずあるほか、商業美術を有力な源泉とするポップ・アートやニュー・ファッション、さらには風俗、世相など、サブカルチャー(下位文化)にも大きく作用している。とくにCMは、子供たちにとって好むと好まざるとにかかわらず一つの文化的教養の糧(かて)となっている。それだけに、広告露出量が目だつようになると、婦人・消費者団体などから広告過剰論がただちに提起され、これが、国会その他からの広告費課税論議を惹起(じゃっき)する原因ともなっている。

また広告は、以前から、経済的行為の一種としての営利的な表現行為であるから「表現の自由」にはなじまないとされていた。しかし、1977年(昭和52)の「サンケイ新聞(現産経新聞)対日本共産党事件」(意見広告をめぐる名誉毀損(きそん)の紛争)での東京地方裁判所の判決は、意見広告に関しては憲法第21条の表現の自由の保障を受けることを明確にした。しかし憲法上の表現の自由に対する保障が、その他の商業広告においても適用範囲が広がりつつあるアメリカとは異なって、日本では多くが今後の問題として残されている。

現代の広告は以上のように多くの論争点をもっている。広告を広告周辺の人々が論議するときは、広告の力を過大に評価しがちである。広告があれば需要が創造できたり、産業が集中したり、消費者は間違って誘導されたりする、とみがちである。しかし、それはいずれも、固有の風土のなかで、他の条件が一定として、ある特定の下で、という三つの条件のなかにおいて実現するにすぎない。このように与件付きの論議こそが広告研究の今後には必要であろう。

[島守光雄]

1980年代以降の環境変化

1980年代後半からの消費の多様化、個性化の進展とともに「分衆論」「小衆論」が論じられ、それに呼応する形で、企業側からも多品種少量生産や市場細分化の戦略が打ち出された。コミュニケーションの仕様もマスからカスタム化へ向かい、セールス・プロモーション(SP)広告費が重みを増してくる。かつて1950年代にマス・メディアが成し遂げた機能にかわるかのようにインターネットを中心とするマルチメディアが情報流通やダイレクト・マーケティングを担うべく登場してくる。

この時代の広告主は、広告を通じて商品が認知され、購買されるというマーケティング効果以上に、情報の受け手である消費者の立場を重視するコミュニケーション効果に比重をかけることになった。たとえばCMも送り手の目でなく、受け手の価値観を描くという方向に転換していく。不況下でも重要視されるブランド・エクィティ戦略はその一典型である。

一方、1980年代からいっそう盛んになった文化やスポーツに関する冠(かんむり)イベント活動は、その企業の企業イメージを高めるだけでなく、キャラクター・ビジネスなどを通じて多大なマーケティング効果をもたらすことになった。

これらを企画した広告会社は、さらに企業博物館、地方博覧会、国民体育大会、町づくりという非商業的分野をも取り込むノウハウを蓄積して、広告関連の多角的戦略を展開する。その結果、GDP(国内総生産)に占める広告費比率は上昇したが、広告費内のマス・メディアの比重は低下した。

1990年代に入ると、金融、通信、交通などの大幅な自由化政策によって国内の独占的な公共事業体が民営化されたほか、比較広告、景品提供、クーポン広告などの広告規制が緩和され、医業広告の緩和も課題となっている。

このような競争の自由化は海外広告主の国内参入を招いた。たとえば雑誌における海外からの輸入広告は、国内広告の縮減をしり目に増加をみせている。これは海外企業の対日マーケティング活動が本格化していることを証明していよう。一方、1990年代初頭のソ連・東欧圏の崩壊、EC市場統合などに触発されて日本の広告業界もビッグバン時代を迎える。第一企画を合併した旭通信社のイギリスのWPPとの資本提携、オグルヴィ・アンド・メーザーの日本法人設立、世界最大の広告会社グループであるアメリカのオムニコムによる、日本I&Sへの出資などである。これらは既成の外資系広告会社だけでなく、国内の大手広告会社への脅威ともなっている。

アメリカの主要な広告会社は、全取扱高の半分近くは海外広告で占める。しかし、日本の広告会社は東南アジアではベストテンに入ることはあるが、その他の地域では全然振るわない。日本に上陸してくる外国の広告会社との競争に打ち勝つために、国内の広告会社は分社化やインターネット広告の開拓、株式公開などの積極的な政策改革を強いられることになろう。

[島守光雄]

国際比較

広告の国際比較についての研究は近年のことに属するが、八巻(やまき)俊雄らは各国の広告費データを基に次のように結論づけている。

〔1〕広告活動は経済水準と密接な関係があり、経済活動が活発な国では広告費のGNP(国民総生産)に対する比率は高くなる。

〔2〕広告が発達する条件としては、国民の平均寿命の長さ、気象条件、言語圏の種類、識字率、宗教などが関係する。たとえば「平均寿命が70歳を超え、冷帯で、ゲルマン系の言語を話し、識字率が70%を超える、プロテスタントの国」がもっとも広告活動が活発である。

〔3〕広告活動は、その背景となるコミュニケーション・インフラストラクチャー(情報流通の基盤)の活用、つまり、郵便の利用度、テレビの普及状態、電話の利用状況、新聞の普及状況などと深くかかわっている。

〔4〕広告媒体の利用状況を、マスコミ四媒体とその他媒体の五つのカテゴリーに分けると、(1)新聞型、(2)雑誌型、(3)テレビ型、(4)ラジオ型、(5)新聞・テレビ併用型、(6)新聞・雑誌併用型、(7)その他媒体型、となる。

[島守光雄]

広告媒体

広告のもっとも古い形は、ちらしや屋外広告であった。しかし大量生産機構が発達し、大量の情報伝達によって大量消費を促すためには、マスコミの成立が不可欠とされる。マスコミが発達するためには、マスコミに盛られた情報を買い求める多くの大衆が前提となる。そのためには、文字の読める教育を受けた大衆が存在することが必要である。今日の広告はマスコミの発達によって、ますますその効果を発揮してきたが、このほかダイレクト・メール(DM)、交通広告あるいは映画広告が発達するためには、いうまでもなく郵便、交通網の発達や映画館の存在が前提となる。このように広告主が、大衆に広告メッセージを伝達するために用いる媒介的手段を総称して広告媒体という。このなかには新聞・テレビのマス媒体、雑誌・ラジオの限定対象媒体のほかに、セールス・プロモーション(SP)媒体がある。電通が毎年発表している媒体別広告費のなかにニューメディアという項目があるが、最近ではマルチメディアという用語が現れてきた。両者はほとんど同じことをいっている場合が多い。つまり、双方向のやりとりができる複合的で高度にデジタル化された情報通信サービスを実現する媒体で、(1)インタラクティブ(双方向)性、(2)同時性、(3)表現の多様性という三つの特徴を備えているものを総称していう。具体的には1980年代のニューメディア・ブーム期に、アナログ技術を基盤に登場したCATV、VTR、ビデオテックス、テレテキスト、放送衛星(BS)、通信衛星(CS)に加えて、1990年代に名乗りをあげた各種のサイバーメディア(パソコンを使用したデジタル媒体)を含めている場合が多い。

いわゆる「ニューメディア広告費」に関していうならば、1995年から4年連続で2桁成長を示しており、今後も急速に増加するものと思われる。

[島守光雄]

新聞

日本では東京に本拠がある100万部以上の全国紙5紙で全国総発行部数の約半分を占める。これは欧米のローカル情報を中心とする少部数かつ多彩な新聞事情とは異なる。広告媒体としては、情報伝達の機能だけでなく、詳報性、信頼性などに関してもマスコミ媒体中最強力である。説得機能が卓抜で、自己の意思で積極的に選んだ媒体であるだけに、広告は読者によって選択され、熟読される。朝刊あるいは夕刊しか発行しない外国の新聞社と違って、朝夕2回発行されるセット紙が多いので、媒体としての生命は次の発行までという短命さ、および同じ紙面に同載される他の広告の影響を受けるという難点はあるが、記録保存に適した活字媒体である。最近は多色刷りオフセット紙面も増えたが、一般には黒の単色でじみである。読者に若干の能動性を要求する反面、読んでもらえさえすれば記憶されやすい。

[島守光雄]

雑誌

アメリカでは数百万部の部数をもつ週刊誌が、日本の全国紙に相当する役割を担っているが、日本ではようやく100万部を超えるのが週・月刊誌あわせて数誌しかない。雑誌は次の号が到着するまで媒体としての生命があり、家庭内での回読率も高く、目だつ広告は何回も目に触れる可能性がある。子供から老年まで性、年齢ごとに市場を細分化したクラス・メディアclass mediaであるが、合計した総発行点数および総発行部数は世界屈指である。新聞に比べるとページ当り単価が安いので、見開き全ページ広告やマルチプル・アド(数ページにまたがって、1広告主が掲載する広告)が容易であり、しかも鮮明な多色印刷で視覚に訴えることができる。一般に雑誌ごとに対象が明確なので、説得訴求効率が高いが、ページ数が多くて見落とされるのを防ぐため、編集の協力を得て、読ませる広告面づくりが盛んである。

[島守光雄]

ラジオ

日本ではテレビ放送と同様にラジオ放送においても、受信料を財源とする公共放送(NHK)と広告料依存の商業放送との二本立て制度になっている。この商業放送ではAM(中波)、FM、短波の3種類の放送がある。近年では1990年代にAMステレオ放送やFM波を使った「見えるラジオ」が登場したほか、2003年10月にはデジタルラジオ(地上デジタル音声放送)の実用化試験放送も開始されている。ラジオはもともとパーソナル・メディアpersonal mediaとして他の行為と両立しうるので、自動車運転、受験勉強、台所仕事など、「ながら族」の形態が慣習化された。音声、音楽によりイメージの増幅が可能で受動的な媒体であるため、スポットなどの繰り返しによって注意をひく傾向に流れがちになる。広告料金は安いが、音はすぐ消えるので、バックの効果音などによって聴取者の情緒に訴えてCM商品との一体感を醸し出す。直接的には商品と無縁な「出し物」を添えて聴取者をひきつけるようにしたのが番組提供という方法である。しかし同一の素材が聴取者の主観的味つけによって好悪いずれにも受け取られるおそれがある。したがって、情緒中心のラジオ媒体では、聴取者の参加によって番組内容同様にCMをもつくりあげるという手法が考えられている。

[島守光雄]

テレビ

ここでいうテレビは地上波テレビをさし、CATVやBS、CSによる放送は後述のマルチメディアに包括する。地上波とは、その放送の仕組みが東京タワーなどの送信所から地上に沿って、放送電波を各家庭のアンテナまで送信することに由来している。日本においては、カラーテレビの世帯普及率が100%に近く、テレビの放送時間もアメリカと並んで24時間と長い。NHKの生活時間調査では先進各国であまりみられない3時間余の視聴時間が出ている。そこで、視聴率は従来の世帯単位でなく個人単位を要望する声が強まり、1994年から機械式個人視聴率調査が実施されている。テレビは視聴覚を通じて印象的にアピールすることができるうえに動きが加わり、カラフルでもあるので、各種商品の認知や実演効果は絶大である。リモコンの普及によって「ザッピング視聴」(CMなどのときに次々とチャンネルをかえる)のスタイルがでてきたことは媒体としての効果にはマイナスであるが、一方では予約録画が可能になったので記録・保存性をもつようになった。また、多くの人が同時に同じメッセージを受けることから、流行語やイメージ・ソングを通して話題性が高まり、口コミ効果を期待することもできる。さらに、テレビを使って全国的ネットができるのは銘柄企業である、とのイメージがあって、それが提供広告主への信頼感ともなっている。しかし、マルチメディアの登場によって、将来の衛星デジタル放送を加えて地上波テレビが視聴時間を競い合うことになった際は、そのコンテンツ(内容)が重要になろう。

[島守光雄]

セールス・プロモーション(SP)

媒体としては、屋外、イベント、交通、折込み、DM、POP、ポスター、カタログ、映画と多種にわたる。これらはすべて媒体そのものが広告物である「ハウス・メディア」で、マス媒体としての新聞、テレビや、限定対象媒体としての雑誌、ラジオとは異なる。さらに、新聞、テレビ、雑誌、ラジオがインフォーマティブ(情報・説得的)な機能が主であるのに対して、繰り返しのきかない、セールスレベルでの強力な機能をもっている。したがって、いままではメディアとして補完的に扱われてきた。しかし、広告は最終的には購買を目途としており、ターゲットを絞った広告活動が重要となった今日では、流通販売組織との密接な連携によるSP活動が企業に必要である。SPメディアはマス・メディアに比べ労力を要し、かならずしも効率的ではない。しかし、外では屋外広告や交通広告で注意をひき、内にあっては折込みやDMで招き、あるいはイベントで話題にのせて、購買時点広告といわれるPOPで衝動買いに走らせるなど、販売店と消費者との直接の橋渡しを演じている。

[島守光雄]

マルチメディア

一般的な定義としては、文字、図形、グラフ、音声、画像、映像の六つのメディア要素を、コミュニケーションの内容や目的に応じて最適な形式に組み合わせ、その情報をデジタル技術によって統合し、双方向のやりとりを実現することのできるメディアである。代表的なものとしてはCATV、BS、CS、PCM音声放送、データ放送、サイバーメディア(インターネット、商用ライン、VOD、CD-ROM、CDエキストラ、DVD)などである。アメリカが1992年の「情報スーパーハイウェー構想」で明らかにしたようにマルチメディアの潜在的可能性は大きいが、つまるところはコミュニケーションの道具である。それを使ってどんなニュー・サービスを生み出すかは今後にかかっている。近い将来、爆発的に普及すると思われるサービスとしてはEコマース(電子商取引electronic commerce)、オンライン・ショッピング(通信販売)、サイバーモール(仮想商店街)などがあげられる。

今後、インターネットや商用オンラインサービスが広帯域化されるとオンライン・メディアの広告やマスメディアなどが運営するホームページでのバナー広告(見出し広告)が増してこよう。これらはInteractive and Measurable、つまり双方向で測定可能なメディアとして、売りに直結したレスポンス広告(直接にターゲットから反応をとる広告)という特徴をもっている。その点で、既存メディアとは一線を画するメディアといってよいであろう。

[島守光雄]

広告法規

広告法規は、公正競争の確保と消費者の保護を主眼として、特定の広告活動を規制しようとする法律、命令、条例の総称である。虚偽、誇大、違法な取引の広告を禁ずるのはもちろんのこと、広告の場所や方法の制限、特定事項の表示義務などを規定し、ときには罰則さえ伴うものまである。第二次世界大戦の終了を境に多くの規則法令が廃止されたなかに、広告関係では警察犯処罰令(1908)と広告物取締法(1911)が含まれていた。この戦前の2法は、日本資本主義の発展過程のなかで、一方においては営業規制の強化を企図するとともに、他方においては不良広告の取締りを兼ねて安寧秩序や善良な風俗の維持を図る、という思想表現の規制を意図していた治安立法であった。このうち前者では、取締りの対象として誇大・虚偽広告や貼(は)り紙あるいは掲載強要などをあげていた。第二次世界大戦後この法律を受け継いだ軽犯罪法(昭和23年法律第39号)も、貼り紙をみだりに貼ることや、人を欺いたり誤解を招くような広告は規制することにしている。後者は、広告を屋外の美観、安全の視点から「物」として規制する、広告だけを対象とする唯一の法律であった。これも屋外広告物法(昭和24年法律第189号)にほとんどそのまま受け継がれている。屋外広告物法は、具体的規制を都道府県の条例にゆだねている。条例では知事の許可制が幅広く採用されていて、屋外広告物を掲出しようとすれば、ほとんどの場合、許可手続を必要とする仕組みになっている。

[島守光雄]

不正競争の禁止

一方、不正競争を禁止し、あわせて広告の適正化と消費者の保護を図るのが不正競争防止法(昭和9年法律第14号)である。この法律は第二次世界大戦後2回の改正によって、商品の原産地、産出、製造、加工地、商品の品質、内容、製造方法、用途などについての虚偽または誤認表示、および営業誹謗(ひぼう)行為などを規制している。戦後のこの種のもっとも中心的な規制は独禁法(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」昭和22年法律第54号)の特別法として制定された景表法(「不当景品類及び不当表示防止法」昭和37年法律第134号)である。景表法は、一般の不当広告・表示や過大な景品付き販売を排除するために、簡易に行政的な処理ができる法規制である。また誇大広告や過大景品の取締りを都道府県の各自治体が行えるように、運用権限の一部が委譲されている。この景表法は内外からの強い要請を受けるかたちで、1996年(平成8)4月から大幅に緩和された。このほか個々の業界については、業界規制を尊重したうえで、公正取引委員会が認定した表示と景品に関する「公正競争規約」がある。これは1999年1月現在、表示に関して68、景品に関して49、計117がつくられ、違反者に対して排除命令が出せるようになっている。

[島守光雄]

医療法と薬事法

1960年ごろまでには、このほか食品衛生法(昭和22年法律第233号)、証券取引法(現、金融商品取引法、昭和23年法律第25号)、医療法(昭和23年法律第205号)、薬事法(現、医薬品医療機器等法、昭和35年法律第145号)など、広告に関する諸規制が誕生している。この医薬品、医薬部外品、医療用具および化粧品に関して虚偽・誇大な広告を禁じた薬事法に基づいて、厚生省(現、厚生労働省)はその後、「適正広告基準」を設けてきめの細かい指導と取締りにあたるようになったため、医薬品広告の内容が粛正された。医療法では医業などの業務に関する広告制限もしているが、一連の規制緩和政策によって、将来、純粋な告知広告以上のものが認められると思われる。

また、1950年には電波法(昭和25年法律第131号)と放送法(昭和25年法律第132号)が制定され、これに基づいて翌年から商業放送が開始された。これらの法律には広告放送に関する規定が盛り込まれている。

[島守光雄]

消費者保護の徹底

このほか産業標準化法(昭和24年法律第185号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)などがあるが、以上を総合して消費者の権利の尊重と自立支援の基本原則を定めたのが消費者基本法(昭和43年法律第78号。消費者保護基本法が2004年に改称)である。この法律では、広告その他の表示の適正化等に関し、「国は、消費者が商品の購入若(も)しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、商品及び役務について、品質等に関する広告その他の表示に関する制度を整備し、虚偽又は誇大な広告その他の表示を規制する等必要な施策を講ずるものとする」(15条)と明確に定めている。1970年代以降、急速に高まった消費者運動によって、広告行政が強化され、中央では景表法や割賦販売法(昭和36年法律第159号)、マルチ商法を規制する訪問販売等に関する法律(現、特定商取引法、昭和51年法律第57号)、旅行業法(昭和27年法律第239号)、貸金業規制法(現、貸金業法、昭和58年法律第32号)などが改正あるいは公布された。一方、各都道府県では消費生活条例(消費者保護条例)や青少年保護育成条例などが制定された。これらの法律は厳格に適用するとなれば、単に不当表示を取り締まるだけにとどまらず、自由な広告表現にまで及ぶおそれもあることから十分に留意する必要がある。1996年4月1日を期して景品提供に関する規制の大幅な改正があった。公正取引委員会は改正の背景として、(1)経済社会情勢の変化、(2)消費行動の成熟、(3)流通形態の変化の3点をあげている。しかし、今回の規制の大幅な緩和の主因は、外圧にあると考えられている。この結果、オープン懸賞の景品上限額が従来の100万円から1000万円に引き上げられたほか、クローズド懸賞も上限が10万円に、共同懸賞の上限は30万円となり、総付け(ベタ付け)の上限金額は撤廃され、外資系企業が参入しやすくなった。

[島守光雄]

製造物責任・著作権

直接、広告と関係するわけではないが、その前年に施行された製造物責任法(平成6年法律第85号)は欠陥商品によって被害をこうむった消費者を救済するものでPL法ともいう。最後に、知的財産権を保護するための法律として商標法(昭和34年法律第127号)、意匠法(昭和34年法律第125号)、特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、著作権法(昭和45年法律第48号)などがある。これらは直接的に広告を規制するものではないが、広告活動を実施する際に注意しなければならないものである。また、1997年の著作権法改正によって従来の「放送権」と「有線送信権」を統合した「公衆送信権」が著作権の一種として設けられた。これは、オンライン出版やビデオ・オン・デマンド、インターネット回線を用いて放送番組を提供するインターネット放送などの際に働くものである。

なお、著作権法では一般的に商業美術に著作権が認められていないように、広告やCMに著作権が存在するかどうか、またあるとすればその著作権はどこに帰属するかについては、いまだに業界内で統一的見解が得られていない。

[島守光雄]

『内川芳美編『日本広告発達史』上下(1980・電通)』▽『春山行夫著『西洋広告文化史』上下(1981・講談社)』▽『三家英治編『年表でみる日本経済 広告』(1995・晃洋書房)』▽『小林太三郎監修『広告の基礎Ⅰ・Ⅱ』(1996・日経広告研究所)』▽『小林太三郎・嶋村和恵監修『新版 新しい広告』(1997・電通)』▽『山本武利編『現代広告学を学ぶ人のために』(1998・世界思想社)』▽『金子秀之著『世界の公共広告――世界は「公共広告」のテーマに満ち満ちている』(2000・研究社出版)』▽『横内清光著『広告と情報』(2003・創成社)』▽『嶋村和恵監修『新しい広告』(2006・電通)』▽『波田浩之著『実務入門 図解でわかる広告入門』(2006・日本能率協会マネジメントセンター)』▽『岡田米蔵・梁瀬和男著『広告法規の知識』(日経文庫)』

改訂新版 世界大百科事典 「広告」の意味・わかりやすい解説

広告 (こうこく)

広告に相当する英語advertisementは,〈振り向かせる〉〈注意させる〉などという意味のラテン語advertereからきており,1655年11月の《Mercurious politicus》というニューズ・ブックではじめて用いられた。〈広告〉という語は1872年(明治5)ころから新聞に散見され,87年ころから一般に使用されるようになったといわれる。

江戸時代の振売(ふりうり)の口上(こうじょう)が引札(ひきふだ)(チラシ)を経て新聞広告などへ発達してきたものである。現代では,広告は商品の需要を喚起したり,これを生産または販売する企業に好意をもたせたり,非営利的に提供されるサービスについて報知したり,なんらかの意見や見解を述べたりする目的をもったメッセージを,直接の口頭ではなく,媒介物によって伝達することをさすものとされる。媒介物に対しては料金が支払われる場合と,無償の場合とがあるが,広告は前者であり,後者はパブリシティである。

広告と同じような意味で用いられている宣伝という語は〈ある主張・商品の効能などを多くの人に説明して,理解・共鳴させ,ひろめること〉(《広辞苑》)とあるように,本来プロパガンダpropagandaに相当する語である。また宣伝は有料の媒体によるとはかぎらない。セールスマンの口頭によるメッセージ伝達や,媒体に対して料金を支払わないパブリシティなども含まれ,広告よりも意味は広い。

広告は,その送り手と目的によって,商品広告,PR広告,公共広告などに分類される。商品広告(製品広告)は,企業がその提供する商品や商標に関する情報を伝達して,知名率の向上,売上高の維持・増大などを図ることを目的として行われる。PR広告には,企業,企業以外の組織体(たとえば,政府機関,図書館や植物園などの文化施設,同業組合などのサービス機関や労働組合など)および個人(政治家,芸能家その他)が,その関係者(たとえば,企業であれば顧客,消費者,仕入先,地域社会の人々,従業員,株主など)と友好関係を保つ目的で行われる。このうち,企業が顧客や消費者に対して行う場合を企業広告といって区別することもある。公共広告は公共奉仕広告ともいわれ,資源節約,癌撲滅などの社会的な主張や運動のために行われる広告であり,意見広告はこれに含まれる。これらの広告のうち主流をなすのは商品広告である。

広告のしくみ

広告は広告主が,新聞,雑誌,テレビ,ラジオなどの媒体企業に広告を依頼することによって行われるが,広告主の広告業務には,媒体の選択,広告物の制作などの専門的な知識,経験を必要とするものがあり,また媒体企業としても,広告スペースや放送時間を適切な広告主に提供するため,両者の間に広告代理業(店)が介在することが多い。

(1)広告主 広告主の広告業務は,広告計画の樹立,広告媒体の決定,広告実施日程の作成,広告コピー(キャッチフレーズなど),放送番組,ポスターなど広告物の準備,広告の実施,広告効果測定などを含む。広告計画では,どの商品について,だれを対象に,何を訴えるかという広告目的を明らかにし,それに応じた広告費の予算と媒体の種類を決定する。媒体の種類の決定に当たっては,商品の種類と媒体の特性の関係,広告費予算,販売方針,媒体相互間の補完的作用などが考慮される。広告費予算をどの程度に計上するかは,産業により,また企業の政策によってまちまちであるが,比較的多い製品をあげれば,売上高に対する広告費の比率は,歯磨き10%,洗剤8%,医薬品7%,製菓,写真フィルム各5%程度である。企業別にみれは,その例は少ないが,20%をこえるものもある。

広告主の広告部門は,上記のほかに,市場の分析や,製品についての消費者調査を行い,セールスマンの説明資料の作成,販売店の販売コンテストの指導助言などの販売促進業務なども行う。

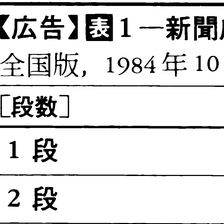

(2)媒体企業 広告媒体のうちで,現代の広告業においておもなものは,印刷媒体(新聞,雑誌)と電波媒体(テレビ,ラジオ)である。印刷媒体企業と広告主との取引関係は,広告スペースの提供による広告情報伝達サービスの取引とみることができ,広告料はそのサービスに対する料金である。その料金は,一般の商品の価格と同様に,コストを下限とし,サービスに対する広告主の評価(媒体価値)を上限として,その中間に決められる(表1)。新聞や雑誌の媒体価値は,発行部数によって判断されるが,正確には購買部数と,購買について媒体のもつ影響力によって決まる。

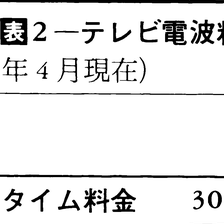

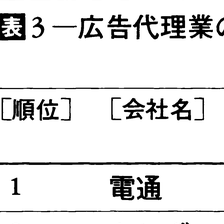

放送会社は放送時間の提供による広告情報伝達サービスを広告主に販売するが,自社で制作する番組やスポットも販売している。このうち,おもな収入源になるのは前者の電波料収入である。電波料はラジオ・テレビ放送の媒体価値を重要な要因として決められるが,その媒体価値は,放送局の出力によって規定されるサービスエリアの広さ,エリア内の受信機の台数,視聴率,視聴者の購買力などによって決まる。視聴率は一日のうちでも,時刻によって異なるから,Aタイム(ゴールデンアワー),Bタイムなどの時間帯に分けて料金差が設けられている(表2)。(3)広告代理業(店) 広告代理業の機能は,媒体企業のために適切な広告主を選択し,また,広告主のためには有効な広告の実施に必要な市場調査,広告の企画立案・制作,広告媒体の選択などのサービスを提供することである。なかには,特定の新聞社などのために広告スペースの販売代理店であるものや,特定の広告主のための広告代行店であるものもあるので,代理店の機能を総合して営むものを総合広告代理店といって区別することもある。また近年は,広告代理店のことを単に広告会社ということも多くなっている。

執筆者:久保村 隆祐+松宮 三郎

広告代理業の歴史

広告代理業の起源は,1612年フランスの新聞発行業者であるT.ルノードがパリで創業した〈金の雄鶏社El Gallo de Oro〉といわれる,イギリスでは,1812年ロンドンに創立されたレーネル・アンド・サン社Reynel and Son,アメリカでは41年にボルネー・B.パーマーVolney B.Palmerがフィラデルフィアで創業したのが嚆矢とされる。その後の発展経過は,それぞれの国の経済発展や社会の近代化,企業のマーケティング活動やマス・メディアの発達の段階により,それぞれ異なった過程をたどっている。

そのなかでも最も典型的なのがアメリカの広告代理業である。パーマーが開始した原初的な新聞スペース業務newspaper agencyに続いて,65年ローエルGeorge P.Rowellが広告代理業を始めたが,これはスペースブローカーとして新聞社の代理的取引を行い,あらかじめ新聞社から大量のスペースを買いとり,これを広告主に小売りすることを専業としたものである。またスペースの売買だけではなく,69年フィラデルフィアに開業したN.W.エイヤー・アンド・サン社N.W.Ayer and Sonにより,広告の制作や市場調査,広告キャンペーンの業務などが始められたが,93年アメリカ新聞協会の広告代理業への手数料の承認宣言によって,手数料の契約制が確立し,近代化の基盤が形成された。第2次世界大戦後の1950年代から広告主の多様な要請にこたえるため,広告業務の科学化,多角化が推し進められ,J.W.トンプソン社J.Walter Thompson,ヤング&ルビカム社Young & Rubicam,マッキャン・エリクソン社McCan Ericksonなどの主要代理業は,広告業務の枠を拡大し,PR,SP(セールス・プロモーション)など業務も多様化して,マーケティング・エージェンシーへの道を歩むとともに,市場を海外へ求める国際化への脱皮も図られている。

日本の広告業の誕生は日本の新聞勃興期とほぼ同じ時期であり,1873年内外用達会社が創立され,その業務の一環として広告取次などを行ったのが始まりといわれる。本格的には福沢諭吉の支援で江藤直純らが東京の京橋に広告取次業を開始したもので,86年弘報堂として新聞などの広告スペースの売買を専業とした。その後88年には広告社、三成社,90年には万年社,95年博報堂,1901年には日本広告株式会社(電通の前身)が創立されたが,いずれも今日の広告業とは異なり,スペースブローカーにすぎなかった。

第2次世界大戦後の51年に民間ラジオ放送、53年に民間テレビ放送が開始され,一方アメリカからマーケティングの思想・技術が導入され定着するに及んで,おもな広告代理業はスペースブローカーから脱し,広告業務の科学化,近代化をおし進めており,現在はマーケティング・エージェンシーからさらにイベントや催事からニュー・メディアなどの広告の周辺領域も扱うコミュニケーション・エージェンシーとしての多角的展開をみせている。また日本の広告代理業の電通は,総売上げ,利益とも75年以来世界第1位を続けている。

広告媒体の種類

広告媒体を形態的に分類すると,(1)不特定多数の大衆を対象とするマス・メディアがあり,これには,印刷媒体として新聞広告と雑誌広告,電波媒体としてテレビ広告,ラジオ広告(放送広告)がある。日本ではこれら四つの広告媒体をマスコミ4媒体またはマス・メディア4媒体といっている。次に,(2)地点あるいは対象を特定して,みずから広告媒体ないし広告物を作成して,これを利用するものがあり,総称して自家媒体ともいわれる。この媒体には,(a)定置媒体といわれる看板,ネオンサイン,アドバルーン,電柱広告などの屋外広告や,交通広告,映画広告などがあげられ,また,店頭ポスター,ショーウィンドー,正札(しょうふだ)などの購買時点に働きかけるPOP広告(point of purchaseの略)もこれに含まれる。

そのほか(b)特定の対象へ直接郵送するDM(ダイレクト・メール)広告があり,これは宛名広告または指名広告ともいわれる。また特定の地域へ配布するものとして,新聞にはさみ込まれる折込広告や,チラシ広告などもある。さらに(c)販売促進の手段として使われる商業印刷物やカタログ,またカレンダー,手帳,タオルなどを使った贈物広告やノベルティ広告など,さまざまなものがある。

執筆者:貝瀬 勝

広告媒体の歴史

大英博物館には,3000年前にエジプト人が逃げた奴隷を探すための広告が書かれたパピルスの一片がある。文書による広告として現存する最古のものであろう。しかし,ふつうの広告として最も早く現れたのは看板で,前3000年にはバビロニアで使用されていたという(松宮三郎)。日本でも,江戸時代には一般に用いられだしたが,そのはしりは室町時代にみられ,安土桃山時代にも数多くみられた。

現在の広告の中心をなしているのはマスコミ4媒体といわれる新聞,雑誌,テレビ,ラジオであるが,そのなかで最も早く発達したのは新聞広告であって,江戸時代の末期に始まっている。雑誌広告がこれに次ぎ,ラジオ広告ははるかに遅れて昭和20年代,テレビ広告は30年代になって現れた。以下,日本を中心として,4媒体の誕生と発展について追ってみよう。

日刊新聞の始まりとしては,ドイツでは1660年に《ライプチガー・ツァイトゥング》,イギリスでは1702年に《デーリー・クーラント》,アメリカでは04年に《ボストン・ニューズ・レター》が発刊されている。日本で最初の日刊紙《横浜毎日新聞》が創刊されたのは1871年(明治4)であるが,それ以前にも海外の新聞を翻訳した新聞や外国人の手になる新聞が刊行されていた。これらのうち,1867年(慶応3)にイギリス人牧師が横浜で発刊した《万国新聞紙》には,外国商品,売薬,医院などの広告や商船の出帆通知などが,主として外国人広告主によって掲載されていた。そのなかにまじって日本人による初めての広告がなされたのは,横浜の中川屋嘉兵衛によるパン,ビスケットなどの小売広告であった。明治に入ると,前記の《横浜毎日新聞》をはじめ,《東京日日新聞》(《毎日新聞》の前身),《読売新聞》,《中外物価新報》(のちに《中外商業新報》から《日本経済新聞》となる),《朝日新聞》などの日刊新聞が相次いで創刊され,宝丹(胃腸薬),岸田吟香発売の精錡水(せいきすい)(目薬)など商品広告が現れ,全ページ広告もみられるようになった。こうして出発した新聞広告は,その後,日本経済の成長とともに盛んになり,1935年ころには,広告面は全紙面の35%,多い新聞では60%以上を占めるようになっている。第2次世界大戦中は,新聞のページ数も広告量も減少して,朝刊2ページのみ,広告スペースはその13%ということもあったが,戦後は経済の復興,成長とともに発達歩調を取り戻し,現在では広告スペースの全紙面に占める割合も40%に達しており,ページ数の増加とあいまって,広告量ははなはだ大きなものになっている。

日本で初めて雑誌の名を題号に付した定期刊行物は,1867年に柳川春三(やながわしゆんさん)が創刊した《西洋雑誌》であるといわれている。その後,文明開化の波に乗って,多くの雑誌が発刊されて広告媒体として利用されるようになった。日清戦争後になると商品広告に広く利用されだした。1902年には,博文館の月刊総合誌《太陽》の臨時増刊〈海の日本〉に24ページの英文による外国商品の広告が載せられている。博文館は《太陽》の部数30万,読者1100万と称し,その媒体価値をPRしている。明治時代の末から大正時代の初めにかけて06年創刊の《婦人世界》をはじめ,《婦人画報》などの婦人雑誌が創刊され,いずれも広告面の充実に力を注ぎ,家庭向き,婦人向きの商品へも広告分野を広げた。22年には,現在の形式の週刊誌の草分けとして《週刊朝日》と《サンデー毎日》が時を同じくして創刊されており,また23年に《文芸春秋》,25年に《キング》,26年に《少年俱楽部(クラブ)》が創刊されるなど,総合雑誌,婦人雑誌に加えて大衆誌や学生・児童向けの雑誌が相次いで創刊され,あらゆる年齢層に対応する雑誌広告媒体が多彩に展開,形成された。第2次世界大戦中は用紙削減などのため,統合,休刊,廃刊になる雑誌が続出し,残存するものも減ページを余儀なくされて,広告スペースも大幅に縮小したが,終戦後,ことに55年ころからは経済成長とともに大きな飛躍を遂げて新聞とともに印刷広告媒体の柱となっている。

ラジオとテレビ

公共ラジオ放送を行うNHK(日本放送協会)が発足したのは1925年であるが,広告媒体となる商業ラジオ放送は,51年9月に中部日本放送(名古屋),毎日放送(大阪)が開局されて以来,各地に急速に普及した。56年には,日本の総広告費に対してラジオ広告費は17.4%を占めるまでになったが,テレビの普及につれ,放送広告媒体としての地位をこれに譲って,現在では5%程度である。

テレビ放送は,NHKの実験局が開設されたのは1950年11月のことであるが,商業放送としては53年8月の日本テレビの放送開始が最初である。当時,東京のサービスエリア内にあった受像機は3000台程度で,十分な広告主は得られないから,経営は成り立たないであろうとみられていたが,正力松太郎(しようりきまつたろう)は受像機数よりも,その前に集まる視聴者の数によって媒体価値が決まると考え,アメリカから購入した大型受像機200台を盛場に備えつけ,これがテレビの魅力を紹介する結果になって,普及を促したといわれる。テレビ放送局は55年から60年にかけて全国の主要都市に開設され,そのサービスエリアはほとんど全国に広がり,広告主によって支払われる広告費(電波料および制作費)も,1959年にはテレビはラジオを抜き,さらに75年には新聞をも抜いて,媒体別で首位を占めるに至った。

広告媒体のうち,とりわけテレビの出現は画期的なものであった。テレビは〈1億総白痴化〉と大宅壮一(おおやそういち)が評したほど人々をひきつけ,国民生活に与える影響力もきわめて大きい。したがって電波媒体への広告利用も高まり,マスプロ,マスセールとともに〈消費は美徳である〉との風潮も手伝い,高度成長,東京オリンピック景気によるてこ入れもあって,電波による広告競争も激しくなり,印刷媒体,屋外広告,ダイレクト・メール,POPなど広告界全体が活気を増し,大量,大型,カラフルな本格的〈広告の時代〉が到来した。同時に広告代理業者も企画,立案,制作にいたるまで新局面を開き,この結果,広告制作技術上すぐれた数多くの作品がつくり出された。とくに家庭電気製品,繊維製品,自動車などの消費財を中心としたCMには新鮮なものがみられ,コマーシャル・ソング(CMソング)もコマソンと略称されて消費者に親しまれた。最近では,広告も量よりも質に転換し,また公害その他の社会問題,環境破壊問題の深化に伴って,公共広告部門が芽生えつつある。

広告の戦略

広告の主流をなすものは企業による商品広告であり,これはマーケティングの一機能として行われる。マーケティングは消費者の満たされない欲求(ニーズ)を見いだして,これを満足させることを目的とするのがふつうであり,したがって,広告も社会あるいは消費者の利益に反することはないはずであるが,ときに,この戦略を誤って,社会的批判を受けることがある。

広告主が広告をどのように利用するかについての広告戦略は,商品広告についてみれば,商品が製品ライフサイクルのいずれの段階にあるかによって異なる。広告は,その戦略目的によって,開拓的広告,競争的広告,維持的広告に大別されるが,それぞれは商品の成長に応じて使い分ける必要があるからである。

(1)開拓的広告(先導的広告) 商品の価値を高め,基本的需要つまり,その種類の商品一般に対する需要を喚起するために,消費者に情報を伝達し,説得することを目的として行われ,自己の商標に対する需要をとくに喚起しようとするものではない。ライフサイクルの導入期には,消費者はその商品の価値を認めておらず,基本的需要が伸び悩みの状態にあるから,この開拓的広告が必要になる。

(2)競争的広告 基本的需要が喚起された商品について,自己の商標に対する需要(銘柄需要,選択的需要)を喚起するための広告である。ライフサイクルの成長期にはいると,開拓的広告からこの種の広告に切り替えられ,競争期になると,競争的広告は高度に行われる。

(3)維持的広告 すでに喚起された銘柄需要を保持するために,商品または商標を想起させることを目的とする広告である。ライフサイクルの成熟期には,産業需要は飽和状態に近くなり,価格の引下げや広告に対して敏感な反応を示さなくなる。したがって,市場細分化戦略によって新しい市場分野を開拓するような場合は別として,一般には維持的広告により市場占有率の現状維持にとどめ,過当競争を避ける。なお,衰退期には,商品を売れるにまかせる販売戦略をとることが多く,維持的広告が控えめに行われる。

大量生産・大量消費の推進

商品広告を社会的にみれば,企業の大量生産体制を成立させ,消費者に生活情報を提供し,生活水準を高めるなどという働きをしている。技術革新によって,生産技術が高度になると,生産の経済単位は大きくなって,採算のとれる生産規模は拡大する。オートメーション方式を導入した化粧セッケンの製造装置は月産600t以上の能力があり,乗用車工場は月産1万~2万台の規模でないと採算上不利であるといわれる。このように量産される商品を円滑に販売していくには,広告は不可欠であるし,その費用は量産によるコスト節減分によって償われるのがふつうである。

ことに現在の消費者は,洗濯機,テレビ,冷蔵庫,クーラー,レンジなど,次々に新製品が開発された家電製品を例にひくまでもなく,生活向上に役だつものであれば,それを比較的容易に生活にとり入れていく。消費欲求の多様化といわれる傾向である。また,商品選択については,その商品の本来の機能だけではなく,デザインその他の副次的機能や包装などにも強い関心を示すという,消費欲求の高級化傾向がみられる。したがって,企業は消費欲求の多様化,高級化の動向を把握して,製品計画を立てるが,消費者は欲求を明確に意識し,商品の存在を知っているとはかぎらず,広告などによる需要の喚起が重要になるのである。

広告と情報提供

広告は消費者に商品や生活の情報を提供するが,同時に,新聞社,雑誌社,放送会社のような媒体企業は広告料収入を得て,その経営を容易にし,あるいは可能にする。これによって媒体企業は,本来の商品である新聞・雑誌記事,放送番組などを通じて消費者に間接に基本的な生活情報を提供する。新聞社の経営についてみれば,新聞の記事と広告のスペースの比率は,各紙を平均してだいたい6対4の割合であるが,新聞の購読料収入と広告収入の比率は,大約4対6である。つまり,広告を掲載するために,購読料は割安になっており,新聞社の経営は安定しているということができる。雑誌社の場合も,アメリカでは広告収入に依存するところが大きいようであるが,日本では,平均して15%強にすぎないと推計されている。しかし,有力雑誌にかぎれば,20~40%であるという。また,民間放送会社は受信料金を徴収しないから,その経営は,放送時間を区切って広告主(スポンサー)に販売することにより得られる電波料収入に依存している。つまり,民間放送会社は,広告があるために,商業番組または自社番組による種々の基本的生活情報や娯楽を消費者に提供できることになる。

広告と生活水準

このように広告は,直接,間接に消費者に情報を提供するが,そのことによって,消費者の生活標準は高められる。生活標準は,消費者が望ましい生活のあり方として心に描く理想図であって,現実の生活水準に対置される用語であり,ライフスタイルを規定する要因である。消費者の購買は,そのときどきの感情によって衝動的に行われるのではなく,この生活標準を充足するように意図されるのがふつうである。いわゆる衝動買いにしても,まったくの無計画な購買は少なく,生活標準にしたがっている。この生活標準は,文化,資源,価値観,法制などを反映して構成されるが,それらに関する情報が十分に提供されると,その発展が促進され,それに伴って,ライフスタイルは近代化され,生活水準は向上する。このことは,生活標準と生活水準の開きが小さくなる経済の高度成長期にはとくに重要であるが,安定成長期においても,所得水準の高い成熟経済においては,消費者は物的豊かさから精神的豊かさに重点をおいた質の高い生活水準を模索するから,大きな意味をもっている。

広告はまた,商品の機能,使用法,価格などに関する情報を提供して,消費者の商品知識を豊富にし,商品や商標の選択を容易にする。つまり,生活標準を満たす過程で,ある商品を購買する際に,選択範囲を広め,選択に要する時間と手間を省くし,また,商品の使用や利用を適切にして,賢明な消費者をつくりあげる働きをしており,そのことは,生活水準の向上に役だっている。

広告に対する批判と規制

現代は〈広告の時代〉といわれるように,その種類と量ははなはだ多い。それだけに消費者側からも,その行過ぎや不十分な点などについて広告をみる目はきびしい。広告批判のおもな点は,(1)広告費が多すぎる,(2)非生産的である,(3)競争を制限する,(4)商品価格を引き上げる,(5)虚偽誇大な広告がある,などであるが,このうち市場経済と広告の関係で重要な点は,(3)と(4)であり,倫理的にも問題になるのが(5)である。以下,この3点について述べる。

広告と自由競争

まず,広告と競争の関係では,先発企業の広告活動は,後発企業が新たに市場に参入しようとするとき,これに対する障壁になる。さらにまた,既存企業の間に上位と下位の格差を生じさせ,特定企業への市場集中度を高くするのではないかという批判がある。広告が参入障壁をつくるかどうかについては,商品のライフサイクルにおける競争期までは,後発企業は品質や価格を,広告をおもな手段として売り込むことが多く,広告はむしろ参入の手段になるといってよい。成熟期になると,それまでの広告の累積的効果による先発企業のイメージが,販売経路の確立などとともに,総合的マーケティング力を強めて,後発企業の進出をおさえることになりやすい。しかし,この段階では,競争の維持は必要であるが,過度の参入は資源の浪費になるから,それをおさえても,かならずしも社会的な弊害とはいえない。

既存企業の間で格差の拡大傾向が目だつのは,成熟期においてである。しかし,この段階では維持的広告が行われるのがふつうであって,格差の拡大傾向を広告の結果であるとすることは,かならずしも適当ではない。市場集中の程度を決める要因は,むしろ生産やマーケティングにおける企業規模の拡大によって高められる経済性(規模の経済),消費者のえり好みがイメージによって影響される程度その他の需要事情,特許や資源の支配などにあるものといわなければならない場合が多い。ただ,この段階において競争的広告を行い,シェアの拡大を強行する企業があれば,広告は企業間の格差を生じさせ,市場集中を高度化するという批判があたることになる。

広告による価格上昇

広告と商品価格の関係については,いろいろの批判がある。一つは,広告は寡占を高度化し,その結果,企業のコスト引下げ意欲をにぶらせ,あるいは価格をコストと無関係に高い水準に維持させるとするもので,その当否は,広告が競争を制限するかどうかに関連するところが大きい。

また,広告はわずかな製品差別を強調し,商標イメージを高めて,価格を引き上げるという批判もある。これは,有名商標品と一般商品の間の価格差についていわれるのがふつうであり,その価格差は消費者によってある程度は認められるが,それには限界がある。品質に対する保証に相当する額よりも価格差が大きくなると,競争メーカーのブランドや有力なプライベート・ブランドにシェアを侵略され,あるいは企業イメージを損ずることになる。

さらに,生産者価格または消費者価格に含まれる広告費の分だけ,コストが引き上げられ,したがって価格も高くなるとする批判がある。かりに,広告費の売上高に対する比率が20%であれば,広告費は生産者価格の20%になり,消費者価格についてみれば,流通マージンを32%とすると,その比率は約15%になるから,それだけ価格は高くなっているのであり,広告がなければ,15%だけ価格が安くなるというのである。しかし,生産者価格を左右する重要な要因であるコストは,生産費とマーケティング費を構成要素とし,商品単位当りの生産費は規模の利益によってある生産量までは漸減するので,広告費を含めたマーケティング費が増大する生産量をさばくために漸増傾向を示すとしても,その増加分が生産費の減少分によって償われるかぎりは,コストを引き上げることにはならない。なお,広告によって卸売商や小売商の商品回転率が高まると,流通マージンを低下させるから,この面からも,コストを引き上げるとはかぎらない。

広告の虚偽誇大表現

広告表現は,訴求力の競争,自己の商品に対する自信過剰,情報を提供するスペースや時間の制約,広告関係者の自覚不足などによって,誇大になりがちである。ときに,故意による虚偽の表現もみられる。これらは,消費者の選択を誤らせ,企業への不信を招くが,広告の機能に関するというよりは商業倫理の問題である。これに対して,国も医薬品,化粧品,医療用器具などについては〈薬事法〉によって,効能その他に関する虚偽または誇大な記事の広告を禁じ,また,〈不当景品類及び不当表示防止法〉のなかで,商品一般について虚偽誇大な広告をすることを禁ずるなど,必要な法的規制を行っている。また,広告主,媒体企業,広告代理店の側でも,たとえば,全日本広告連盟倫理綱領を作成して,〈広告はすべて社会道義や関係法規にもとづき,一般大衆に福祉と便益を与えるものでなければならない〉ほか7項目を定めて自主規制を行い,また,自主規制の実効をあげるために,日本広告審査機構(JARO)を設立している。アメリカでは古くからBBB(Better Business Bureau)がJAROのような事業を遂行している。また,日本商工会議所では,広告活動を適正化し,消費者によい広告,すぐれた広告が提供されるように,〈広告向上のための指針〉を作成して,その普及に努めている。

執筆者:久保村 隆祐 現代の〈消費社会〉における広告の社会的機能を,上記の側面とは異なる角度からとらえる見方もある。広告は商品情報の伝達から消費者の説得へと移行し,さらに方向づけられた消費へと人々を条件づけていく。フランスの社会学者J.ボードリヤールは,このような消費社会において満足感が大きく,また欲求の抑圧も大きいとするならば,人々は満足感と抑圧の双方を広告のイメージとことばのなかで受け入れるという現象が生じていると分析し,このような状況のもとでは広告は〈物〉の体系のなかに組み込まれ,広告が文化的な〈物〉として消費されるようになると指摘している。

執筆者:黒田 満

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「広告」の意味・わかりやすい解説

広告【こうこく】

→関連項目イベント・プロモーション|インフォマーシャル|企業広告|クーポン広告|公共広告機構|交通広告|コピーライター|コマーシャル・メッセージ|スポンサー|ダイレクト・メール|日本広告審査機構|ネオンサイン|媒体手数料|ハウス・エージェンシー|パブリシティ|比較広告|放送|メディア・ミックス|流通広告

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「広告」の意味・わかりやすい解説

広告

こうこく

advertising; advertisement

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

マーケティング用語集 「広告」の解説

広告

基本的には不特定多数に向けたメッセージの伝達により、イメージの浸透や行動の促進を目的とします。

広告戦略を展開するプロセスは

・広告目的の設定

・広告予算の決定

・広告戦略の展開

・広告の評価

の4つの大きな展開をとります。

ブランド用語集 「広告」の解説

広告

出典 (株)トライベック・ブランド戦略研究所ブランド用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の広告の言及

【出版】より

…出版物の直接製造原価は,著者に支払う印税もしくは原稿料をふくめて定価の35%から40%ほどであることが多い。流通経費は定価の30%ほどであるから,残る30~35%が出版社の収入で,このなかから出版社は宣伝広告費や販売のための諸経費,編集者をふくむ社員の人件費を支払い,残りが利益である。しかしこれは出版物が全部売れた場合のことで,多くは売残り本が出るから出版社の採算ははるかにきついものとなる。…

【ポスター】より

…人々の目につきやすい場所に掲示される大型の紙片をいう。屋外広告の一種。フランス語でアフィーシュaffiche,ドイツ語でプラカートPlakat。…

※「広告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...