精選版 日本国語大辞典 「年中行事」の意味・読み・例文・類語

ねんちゅう‐ぎょうじ‥ギャウジ【年中行事】

- 〘 名詞 〙 ( 「ねんぢゅうぎょうじ」とも ) 一年のうちで、一定の時期に慣例として行なわれる公事。もと、宮中で行なわれるものをいったが、後には民間の行事・祭礼にもいうようになった。

- [初出の実例]「公式令、不レ見二御画日可等事一而年中行事云、詔書勅書並用二画日一、覆奏之文、画可云々」(出典:北山抄(1012‐21頃)六)

- 「その年中行事(ギャウジ)と申は、まづ正月には平旦に天地四方拝、屠蘇白散、群臣の朝賀、小朝拝云々」(出典:太平記(14C後)二四)

改訂新版 世界大百科事典 「年中行事」の意味・わかりやすい解説

年中行事 (ねんちゅうぎょうじ)

1年を周期に反復する行事の体系。地球の公転による自然の推移と,それに準拠する暦法(暦)の暦日に規定されている。

日本

年中行事は村や家など,集団での生活の流れに,1年単位のリズムを刻む役割を果たしている。朝廷や社寺のような特殊な階層にも,独自の年中行事がある。元来,宗教的・儀礼的性格が強く,日常的な経済活動のなかに,非日常的な精神的部分が加わるところに特色がある。日本の年中行事の基盤は,稲作儀礼を中心にした生活暦による行事と,中国の暦法にともなう行事との習合で形成されている。漁労儀礼もあるが,年中行事の体系全体を動かす力にはなっていない。年中行事が,稲作社会を背景に成立しているからであろう。

北半球の温帯域では,だいたい冬至を新年の基準にしている。おもな作物の収穫後に新年を置く暦法で,日本古来の新年も,大嘗祭(だいじようさい)の日であったらしい。大嘗祭が天皇の即位儀礼の日でもあったのは,アジアの古代国家で新年に帝王の即位儀礼を行ったのに合う。日本語の〈トシ〉も,中国語の〈年〉も,本来は穀物の実りを意味した。穀物が2月から5月に熟す琉球諸島では,もともと生産暦に即して,5月から8月にかけて収穫儀礼や新年儀礼があった。年中行事には,1年を二分する観念もある。朝廷の祓の行事が6月と12月にあるのもその一例で,1年の前半と後半で行事が反復する。現代では正月と盆(盂蘭盆会)との対応に顕著に現れている。

《養老令》には朝廷の年中行事がみえている。〈神祇令〉の祭には,日本的な,稲作儀礼に立脚する行事と災害を除く祓の行事がある。播種儀礼の2月の祈年祭(きねんさい),収穫儀礼の9月の神嘗祭(かんなめさい),11月の相嘗祭(あいなめのまつり)と鎮魂祭(ちんこんさい),風水害よけの4月と7月の大忌祭(おおいみのまつり)と風神祭,祓の6月と12月の月次祭(つきなみのまつり)と鎮火祭および道饗祭(みちあえのまつり)である。〈雑令〉には〈節日〉として中国的な節供がある。これは朝廷で節会(せちえ)がある日で,1月1日の元日節会,7日の白馬(あおうま)節会,16日の踏歌(とうか)の節会,3月3日の上巳(じようし)節会(曲水の宴),5月5日の端午(たんご)節会,7月7日の相撲節会,11月〈大嘗(おおむべ)〉の日の新嘗会(新嘗祭(にいなめさい))である。これらは,後世の一般の年中行事のなかでも,重要な要素になっている。

日本の年中行事は,律令成立前後に成熟期を迎えたようであるが,その後も時代により地域により変遷を重ねてきた。上流階級の行事と一般の行事との交流は,きわめて複雑である。行政的な行事が,一般に浸透した部分も少なくない。琉球の首里王府のように,行事の日取りをその年の実情に合わせて定めたり,収穫儀礼に徴税担当官が関与するなど,行政機関が一般の行事にかかわっていた例もある。ことに暦法や行事の儀礼に通じた宗教家が,各階層の行事の変化交流におよぼした影響は大きい。年中行事の地域的変化は,それぞれの土地の生活文化の差ばかりではなく,こうした外部からの知識の波及の度合の違いが大きな原因になっていることが多い。

執筆者:小島 瓔禮

中国

中国の年中行事は,漢民族中心の農耕社会のもとで発生し,一般に全国的規模をもち,歳事,歳時,月令などと呼ばれた。先秦時代,すでに正月を祝うほか,土地神を祭る社祭,上巳節,百神を祭る蜡祭(ささい)(臘祭(ろうさい))などがあり,自然の運行に即した生活のリズムが形成され,豊作祈願や歓楽・慰労の機会を提供した。具体的な年中行事は,時代を追って興廃し,一般に複雑・多様化したが,解放後,その大部分は迷信的なものとして排除され,廃止されたものが多い。一方,国慶節,国際労働節(メーデー)など新しい祝日が生じ,年中行事化された。歴代の年中行事はおもに(1)家族生活,(2)農耕生活,(3)祖先祭祀,(4)宗教(道教,仏教)生活に関連するが,最近では,(5)政治意識(社会主義国家としてのそれ)に基づく要素が強い。

唐・宋時代を中心にしつつ,おもな年中行事に触れたい。まず年初の正月は,後述する冬至とともに最大の祝日であり,爆竹を鳴らし,屠蘇酒(とそしゆ)を飲み,桃符を飾った。桃符は後に春聯(しゆんれん),門神(もんしん)などになる。これらはいずれも災いをはらい福を祈る行事である。今日の中国でも,この旧暦の正月は春節と呼ばれ,新暦の正月よりも盛んに祝われる(新暦使用は,民国以後)。1月7日は〈人の日〉と名づけられた人日節であり,〈人勝〉を屛風などに貼り,その日の天候のよしあしによって1年の禍福を占った。1月15日は上元節で,その夜を元宵(げんしよう)と呼ぶ。この日を中心に前後3日間,もしくは5日間,華やかな灯籠祭がくり広げられ,一晩中,見物の人で雑踏する。7日,もしくは15日が用いられているのは,月の満ち欠けを基準とする旧暦の必然的な結果であり,満月・上弦・下弦がめやすとなる。2月には農作業の開始に先だって豊作を祈る春社があり,また2月末から3月初めにかけて寒食・清明節がある。寒食節には2,3日,火の使用が禁じられ,紙銭を焼いて先祖の墓参りをした。後には,柳の枝を門や頭に挿すことも多い。春社や寒食・清明節は,ともに神や祖先の御加護を求める農耕・祖先祭祀的行事であろう。3月3日の上巳節は身の汚れを水で洗い落とす行事であり(曲水の宴),この前後,踏青といって郊外への散歩も行われる。

夏になると,5月5日の端午節が最大の行事であり,とくに長江(揚子江)中下流域では盛んに競渡(ボート・レース)が行われた。これは粽(ちまき)を食べることとともに,詩人屈原との関連で説明されるが,実は雨乞いの農耕儀礼に基づくという。またこのころ,悪疫や病虫害がはびこるので,菖蒲(しようぶ)や艾(よもぎ)を門に挿したり,菖蒲酒を飲み,またひじに長命縷(ちようめいる)・続命縷をさげて災いを避けた。ちなみに,4月8日の釈迦生誕日は,あまり重要な行事ではなかった。秋はまず7月7日の七夕である。牽牛・織女の2星がこの夜出会うという伝説は六朝前半以来であり,やや遅れて女性が手芸の上達を祈る乞巧(きつこう)節へと変貌する。

7月15日は道教・仏教共通の祭日であり,家では祖先を祭り,寺では迷える亡者を済度する盂蘭盆会としての性格が強い。8月15日は中(仲)秋節と呼ばれ,月見を楽しみ,後には月餅を食べ,〈月光馬児〉(月神の神像)などを飾った。1年の豊作を感謝する秋社も8月にあり,晩秋の9月9日は,高い所にのぼり,茱萸(しゆゆ)の枝を髪に挿し,菊酒を飲む重陽節である。ちなみに,おもな年中行事が1月1日のほかに,3月3日,5月5日,7月7日,9月9日など,陽数(奇数)を重ねた日であることは,陰陽説の強い影響があるとされ,同時に覚えやすさも関連するであろう。本来,上巳節,端午節は3日,5日に限定されてはいなかった。

冬最大の行事は11月の冬至である。冬至は五穀の豊穣を約束する陽気の回復する日として,とくに農耕民族にとっては重要である。後世では,竈神を送る12月23日の行事も盛んであり,除夜になると,悪鬼や疫病をはらう大儺(だいだ)(追儺(ついな))を行った。これらの諸行事は,民間の暦書である通書のなかに,日常生活に関する吉凶禍福とともに記されていた。

こうした年中行事は,地方志の風俗の条や類書の歳時部以外,古くは《呂氏春秋》十二紀,《淮南子(えなんじ)》時則訓,《礼記(らいき)》月令(がつりよう)篇などに記される。ただこれらの篇は,いずれも国家が独自の暦書を制定し,民衆に対して自然の運行に応じて行うべき命令を告げ知らせるという形をとり,いわゆる時令意識の所産であった。今日現存する最初の民衆生活を記した歳時記としては,梁の宗懍(そうりん)の《荆楚歳時記》があり,隋代には歳時記の集大成ともいうべき杜台卿の《玉燭宝典》が作られた。唐代以後,都市や地方の生活,あるいは養生延命を説いた多種の歳時記が出現したが,これらは近年,台湾の芸文印書館から刊行された《歳時習俗研究資料彙編》(24種,30冊)や守屋美都雄著《中国古歳時記の研究--資料復元を中心として--》(帝国書院刊)などを見るとよい。

執筆者:植木 久行

朝鮮

朝鮮の年中行事はその基本的生産様式である農耕の各段階に応じた信仰儀礼を軸として,文化系統の異なった種々な行事が並存・結合・混交しながら年中行事という一つの周期的慣習を形成し,人々の生活に節目を与えアクセントをつけている。たとえば中国の歳時風俗そのままの形態の宮廷を中心とする上層階級のみの典礼,新羅・高麗の仏教盛時に盛行した仏教儀礼(燃灯会など)の残存,儒教に基づく祖先祭祀や道教的な諸行事,さらに固有の巫俗(ふぞく)的諸行事が雑然と並存・混交し,きわめて複雑な様相を呈しており,それは朝鮮文化の複雑な歴史と性格の一面を如実に表している。また朝鮮では相次ぐ戦乱による生活の不安定さと,李朝における極端な儒教偏重主義によって正常な民衆の娯楽機関の発達がみられなかった結果,民衆の娯楽は種々な年中行事や部落祭のおりの仮面劇などに求められてきた。したがって朝鮮の年中行事はその宗教的機能とともに,近代に至るまで民衆の娯楽という重要な機能を担ってきたのである。

朝鮮の伝統的な年中行事(表2参照)のなかには,中国と同じ期日に行われる行事や,関帝,城隍神など中国と同名の神格に対する祭儀が存在している。中国から受容されたと考えられる行事の種類は,元旦,立春のような暦のうえの起点であるものや上巳,端午,七夕,重陽のような干支・陰陽思想によって定着した重日の行事など中国文化の宇宙論的体系とかかわりをもつ行事,および文廟釈奠(せきてん)のような儒教的行事,浴仏日(灌仏会),中元のような仏教思想に基づいたものがその大部分を占めている。他方,中国の民衆生活と最も密接な関係にある竈神・紫姑神・財神の祭りや道教的諸神誕生日といった行事はほとんど受容されていない。さらに中国の年中行事の受容形式と行事の担当集団との関係についてみると,中国の年中行事はまず公的レベルで受容され,それに対応する固有の習俗がなく他の文化要素との関連が稀薄な場合(立春節など)は,個人のレベルにまで受容されるが,固有のものが存在する場合は一般民衆はその固有の行事をもって代行し,中国文化は上層部においてのみ受容される結果,両者の並存が認められる(たとえば城隍神祭。〈ソナンダン〉の項目参照)。ところが共同体によって担われている収穫儀礼としての秋夕(〈中秋節〉の項目参照)の行事のような社会構造や文化の諸要素との関連の深いものは受容されにくくなり,たとえ期日や名称は中国的であっても内容は固有のままであるという傾向が認められる。このように年中行事に関しても上層・基層あるいは公的・私的な文化の二重構造という朝鮮文化の特徴が明確に表れているのである。この事実は,日本の年中行事のうち公家のものには外来要素が多く,武家のものには民間行事から入ったものが多いが,日本では階層の区分に恒久性が乏しいために絶えず上下の交流が行われ,年中行事の上昇や下降の様相がめまぐるしいのときわめて対照的な点である。なお,〈朝鮮〉の項目の[生活文化と社会]を参照されたい。

執筆者:依田 千百子

インド

古代インドにおけるバラモン教の聖典ベーダの一部を構成する家庭祭式の書グリヒヤ・スートラ(前6~前3世紀ころ)には,家庭で行われていた一連の季節祭の儀軌がみられる。ベーダに伝えられる祭式の枠組みに従い,これらの祭りは複雑な手続による諸神格への火供(祭火に供物を投ずること)を中心に構成されるが,それに付け加えられたそれぞれの祭りに固有な儀礼からは,日常生活や生産活動に深くかかわる年中行事の要素をみることができる。

この時代のインドの暦は1年を春(3月,4月),夏(5月,6月),雨季(7月,8月),秋(9月,10月),冬(11月,12月),寒季(1月,2月)の6季に分けるが,〈年中行事の暦〉は雨季の初めの祭りシュラバナーŚravaṇāを冒頭に置く例が多い(祭りは通常,その月の満月の日に行われる)。この祭りは雨季に活発になる蛇の害を避けるため,蛇を融和する炒麦粉のバリ(火供によらない供物)をささげ,さらにバリを供養する儀礼,また家のまわりに水を注いで輪を3回描き,それより内に蛇が入らないよう祈る儀礼などが行われる。蛇へのバリ供はその活動が沈静する冬の初めまで毎日続けられる。秋の初めにはアーシュバユジーĀśvayujīという祭りが行われる。この時季は牛の繁殖に適した期間とされ,また雨季に子牛を生んだ牝牛からは最も多くの乳が期待されるときでもあり,この祭りはとくに牝牛の息災を願って行われる。火供に用いたプリシャータカ(ヨーグルトに液状バターを散らしたもの)という特殊な供物の残りを牝牛に与え,家族で食したりする。またその夜は母牛と子牛を放し,自由に授乳させる。この時季にはまた種牛を新たに任命,聖別する儀礼なども行われる。

冬の初めにはアーグラハーヤニーĀgrahāyaṇīという祭りが行われ生活様式の転換点となる。その夜,祭場にわら床を敷き聖別し,家族全員がそこに年齢順に並ぶ。彼らは腰をおろし,横たわり,右脇を下に回転し,再び立ち上がるという儀礼を3回繰り返す。この儀礼により春の初めから用いていた高床の寝台から,冬・寒季に用いる床面に直接敷いたわら床で寝る生活へと移行するのである。先述の蛇へのバリ供もこの祭りをもって終了する。冬・寒季にはまた3回のアシュタカーAṣṭakāが行われる。この祭りは下弦の半月の日に行われ,少なくとも1回は牛を犠牲にする大祭で,〈歳の妻〉を祭る新年祭の色彩が強い。この大祭の翌日には,聖草の座に祖霊たちへのピンダ(米飯のだんご)を供し,さらにピンダを供養する祖霊祭が行われる。春の初めには前述のわら床を高床の寝台にかえる儀礼が行われるが,春と夏には後世のホーリーのような大祭はみられない。春はむしろ雨季,秋と並び新穀祭(アーグラヤナĀgrayaṇa)の季節である。春には新麦の供物の火供が行われ,供物の残りを家族で食する。雨季には雑穀で,秋には米で同様に行われる。

ヒンドゥー教の年中行事は時代,地域,宗派,階層により多種多様である。現代のそれに限っても家庭内で行われるもの,カースト単位で行われるもの,村落単位で行われるものから,北インド,南インド,またインド全体にほぼ共通して行われるもの,新しく国家で制定した祝祭日などと,さまざまのレベルでみていかねばならない。このうちのインド全体にほぼ共通して行われる大規模な祭りについては〈ヒンドゥー教〉の項目を参照されたい。また,イスラム,パールシー,ジャイナ教,シク教などの人々もそれぞれ独自の伝承による祭りを行っている。

執筆者:高橋 明

イスラム

イスラム教徒は,神への信仰を日常の行動のなかで具体的に表現することが求められ,イスラムはその意味で生活規範であり,イスラム教徒の行事は深くこれと結びついている。なかでも信徒の義務として五柱に挙げられている礼拝,断食,巡礼は,最も重要な行事であり,これらの行事を通じてイスラム共同体(ウンマ)の存在が確認される。たとえば,礼拝は各自1日5回これを行うことが定められているほか,毎週金曜日の正午には,町や村の中心となるモスク(ジャーミー)に集まり,イマームの指導のもとに集団礼拝を行う(この日はイスラム教徒の休日にあたる)。礼拝に先だってフトバ(説教)が述べられ,このなかに時の支配者の名をよみこむことによってそれぞれの地域共同体がその支配を承認していることが示されるのである。

断食と巡礼(ハッジュ)は,イスラム教徒全体で一斉に行われる集団的行事で,これを通じて信徒としての連帯が確認・高揚される。断食はヒジュラ暦9月(ラマダーン月)に行われ,この1ヵ月間日中の飲食を断つ。日中は水一滴も飲めない苦しみに耐える反面,日没後の飲食は禁じられていないため夜間に飽食する形となり,ラマダーン月の日常生活はふだんと大きく違ったものになる。巡礼はヒジュラ暦12月(ズー・アルヒッジャ月)に行われ,この月の8日から10日の間に,メッカに参集し定められた順序と方法で集団的に行われる。メッカ巡礼は信徒にとって一生の悲願であると同時に,為政者にとっては各地から集まる巡礼団の道中の安全を保障することが,〈信徒の長〉としての重要な任務であった。マムルーク朝やオスマン帝国の時代には,毎年スルタンによって巡礼の指揮官(アミール・アルハッジュ)が任じられ,巡礼団の往復の道中のようすはただちにカイロ,イスタンブールをはじめ領域各都市に伝えられ,市民の関心の的となった。巡礼が無事に行われるかどうかは,信徒全体にかかわる問題だったのである。

断食と巡礼の行事に合わせ,イスラムの二大祭であるイード・アルフィトル(断食明けの祭り)とイード・アルアドハー(犠牲祭)が催される(イード)。犠牲祭では,メッカ巡礼者が10日の日に動物犠牲をほふるのに呼応して,全イスラム世界で羊がほふられ,食卓にのせられる。貧しき者もこの日の羊を買うために生計をやりくりし,富者や為政者はこのような祭りに際し羊や菓子などの施しを行う。このほかイスラム教徒の祭りとしては,預言者,イマーム,聖者などの生誕祭(マウリド)や追悼祭(フサインの殉教をいたむアーシューラーはとくに名高い)が盛大に行われる。これらの日には,預言者や聖者の生涯が,物語師によってあるいは劇によって再現され,店は夜遅くまでにぎわい,町全体がお祭り気分につつまれる。

これらの宗教的行事は,太陰暦であるヒジュラ暦に従って行われるのに対し,各地に固有な太陽暦に従って行われる季節や農事と結びついた祭りも多数みられる。たとえば,イランでは,春分がペルシア暦の新年(ノウルーズNourūz)にあたり,この前後に年末年始の行事が春の訪れを祝って行われる。エジプトでは,同様に〈春風をかぐ祭りShamm al-nasīm〉が行われるほか,秋のナイル川の増水を祝うワファー・アンニール(〈ナイルの洪水〉の意)が知られる。またマウリドも,農村では農繁期を避けて行われることが多く,下エジプトのタンターでは,アフマド・アルバダウィーのマウリドがエジプト古来の太陽暦(コプト暦)に従って行われ,この日はエジプト各地からさまざまな願いをもった参詣者が訪れて町はごったがえす。

執筆者:三浦 徹

ヨーロッパ

ヨーロッパの年中行事には,クリスマス,復活祭,聖霊降臨祭のようなキリスト教会の年中行事と,民間信仰的年中行事との両者がある。後者は,異教時代の民衆の自然に対する畏怖と願望をこめた農耕および牧畜儀礼が変化したものであり,前者はキリスト教が異教と習合する過程で成立したものである。たとえば,クリスマス(12月25日),ヨハネ祭(6月24日)というキリスト教の祝日は,それぞれ異教時代の冬至,夏至の祭りに由来し,民間信仰的要素がたぶんに取り入れられている。

異教時代の年中行事に共通してみられる最も重要な儀式は火祭の儀式である。教会は8世紀に,これを異教的であると決議し禁止したが,火祭の習慣は19世紀前半まで多くの地方で行われていた。それは1年のどの季節,どの地方で行われたにせよ,これを祝う形態,そこにこめられた願望には類似点が認められる。祭りの日,集落の全戸は燃料を持ち寄り,豊作豊穣を祈って戸外で公共の祝火をたき,人々はこれを囲んで踊り,その火を飛び越え,また家畜を追い立てて火の中をくぐらせた。燃えるたいまつを手にして,畑,放牧地,畜舎の周囲を行列してまわり,畑の畝を横切り,あるいは祝火の燃えさしや灰を畑や畜舎に埋めることなどはきわめて一般的に行われていた。クリスマスに家庭の暖炉で燃やすユール・ロッグ(クリスマスの薪)の習慣は家族中心に屋内でたかれるために,他の年中行事の火祭とは別もののようにみえるが,それはこの時季の悪天候によってたいせつな火が消されることを恐れたためで,その趣旨は他の火祭と同一である。人々は火祭の火と煙,燃えさしと灰とによって,凶作・疾病などの災厄をもたらす悪魔を追い払うことができると信じた。この信仰の由来を太陽の光と熱とにあやかるためと考える説もあるが,浄火によって,有害な魔力を焼きつくすためと考える祓除説が現在ではより有力である。

火祭の最も重要な要素は,祝火用の薪やわらを集落の全戸が供出し,あるいは全戸の協力によって伐採し,戸外という共同の場で共同の火をたくという,集落の共同性にある。そこには身分の上下はなく,全員が平等の立場で祭りに参加した。しかし,キリスト教が民衆の間に封建的階層秩序を持ち込み,年中行事の祝祭を不平等の固定化に利用するようになると,ばか騒ぎ,ふざけが祭りの重要な要素となった。祭りは,民衆にとって,隷属を強制される厳しい日常からの解放の日,陽気な気晴しの日となり,荘厳ぶった聖職者,特権をふりまわす支配者,そして彼らと同じ人間である自分自身を茶化し,笑う日となった。このことは14世紀後半以降,顕著となるが,とくにカーニバルの騒ぎにその特徴がはっきりとみられる。その後,火祭の習慣はわずかずつ変形されながらも,科学的知識の普及が畑の畝や畜舎から悪魔をすっかり追放してしまう19世紀中ごろまで残存した。

→休日 →暦 →祝祭日 →農事暦 →祭り

執筆者:三好 洋子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「年中行事」の意味・わかりやすい解説

年中行事(ねんじゅうぎょうじ)

ねんじゅうぎょうじ

年々一定の暦日に伝統的に繰り返し行われる宗教的行事あるいは公的儀礼。年中行事の語は、元来、宮中の祭政一致的な公式行事をさすことばであったが、今日一般には1年をサイクルとして、年ごとに繰り返し行われる行事全般を意味する。小は村落や学校、企業体から、大は国家や全世界的なローマ・カトリック教会に至るまで、それぞれの集団のメンバーが、同じ時間の認識に基づき、同じ目的、同じ価値観そして同一の様式に従って行事を行うところに年中行事の社会的・文化的統合機能が存在する。

未開社会や伝統的社会における年中行事は宗教的傾向を示し、人々の世界観を反映すると同時に、また、年中行事の内容はそれを行う人々の生活全体の集約的表現の様式でもある。たとえば、日本のそれぞれの年中行事には、定まった食物、家や墓地や祭壇などの定まった装飾、定まった衣類、あるいは儀礼に用いられる道具や催される芸能その他があり、それらは、その行事を行う人々の、生活全体の技術の総ざらえとしての意味をもっていた。今日残る伝統芸能や伝統工芸は、年中行事とともに発達し保持されたものが多い。

日本民俗学では、年中行事が行われる日を「ハレの日」とよび「ケの日」と対照させ、日本人は長い間、単調で質素で労苦に満ちたケの日々の間に、労働から離れ、神に奉仕し、大きな消費を伴うハレの日を挿入することによって1年に一定のリズムをつくりあげたと指摘している。生活様式という視点からみれば、日本人はハレの生活様式とケの生活様式の双方を巧みに織り混ぜることによって、限られた生活資源を有効に使ってきたといえる。そして、このような事情は農耕を主とする社会ではどこでも似ているのである。

季節の移りに支配されない近代産業社会は、宗教的要素が社会・文化において小さな役割しか占めなくなったことと相まって、年中行事がもつ意味も機能も小さくなっている。生活は刺激が多いわりにはリズムに乏しく、豊富な物資は、年中行事がかつて人々に与えていた消費の喜びを奪ってしまった。このことは、年中行事の世俗化とともに、伝統的社会と近代社会とにおける大きな相違である。

さらには、年中行事の国家規模での画一化が近代社会にはみられる。1月1日の正月行事や5月5日の節供など、貴族から武士階層を経て庶民の間に一般化した行事もあったが、多くは農事暦に基づいており、したがって、南北に細長く季節の変化が地域によって異なる日本の場合は、年中行事の時期も内容も、村落ごとに異なるとさえいえた。しかし、今日では、年中行事は国家的祝祭日と同一化しようとしており、かつての多様性はしだいに消えようとしている。

[波平恵美子]

日本の年中行事

本来は「日中行事」と対応して上代の宮廷行事に限って用いられた語であったが、やがて武家・庶民の社会にも広まって漢語の「歳事(歳時)・月齢」と同義になり、また民間には古くからオリメ(折目)、トキオリ(時折)、セツ(節)など、こうした行事ないしはその時期をよぶ習わしがあった。節句・節供も通例、中国伝来の「五節供」をさすが、本来は節(季節の変わり目)ごとの行事の供物(節供)がその本義といわれている。

ともかく年中行事は、暦日の推移、季節の変転に応じて、特定の行事が秩序正しく輪転して行われるので、おのずから民族生活の特質に応じた一つの「体系」を形づくる。日本は四季の変化が著しく、稲作主体の農耕生活はとくにそれに敏感に反応して、特徴的な複雑な年中行事体系をおのずから成立させ、また統一国家としての永続が、公私の交流でそれを複雑化させた。年中行事では「家行事」「村行事」として民間一般に行われる形と、神社の祭礼や寺院の法会(ほうえ)の形とが区別されるが、後者は例大祭・特殊法会に集約されて、前者ほどの系列化を示さない。農民社会に伝流されてきた年中行事は、春秋両季に対応する「稲作」を中核とする農耕儀礼の系列を骨格とし、それに年暦を折半する形の正月と盆の行事が加わり、さらに農作に害をなす邪霊鎮送や雨乞(あまご)い・日乞いの祈願行事の夏祭が加わる形である。

正月は年初の「神迎え」に関連して人間関係の更新を誓い合う「年賀」や「仕事始め」など種々の「予祝」行事があり、とくに農作の予祝としての呪(じゅ)的儀礼が「小正月(こしょうがつ)」(15日)中心に多彩な形で行われてきた。その後、節分、事八日(ことようか)、三月節供、社日、春彼岸、4月8日、五月節供と春の行事も多く、それに苗代の水口祭(みなくちまつり)から田植に至るまでの「農作始め」の予祝儀礼が加わり、さらに神社の「としごい(祈年)」の祭礼が重なる。夏季には天王祭、祇園(ぎおん)祭、夏越の祓(なごしのはらえ)、七夕(たなばた)あるいは風祭、虫送りなど農作・人身を脅かす悪疫邪霊の鎮送・修祓(しゅうばつ)行事が続き、また雨乞い・日乞いもこの期に重なった。やがて秋季、稲の成熟に伴っては八朔(はっさく)、穂掛け祭、刈上げ、十日夜(とおかんや)(案山子(かかし)あげ)、亥の子(いのこ)祭、庭じまいなどと一連の収穫時の報謝的儀礼が続き、農作の護(まも)り神(田の神)を送り出す。「田の神」はかくて「山の神」となり翌春また田野に下って農作を守ると信じられてもきたのである。大師講(だいしこう)、えびす講、12月1日、12月8日、冬至祭とその後も若干の行事が続き、正月準備の諸行事を加えて、その「年暦」は一巡する形である。

正月に迎える神は「年神(としがみ)・正月様」という漠然とした神格しか与えられていないが、年初に家々に迎え入れ、やがてそれを送り出す意味だけは、「松迎え・松送り」の行事や「正月飾り・年神棚」のしつらえに示され、また一部地方には「ミタマ」と称し「祖霊」の訪れとそれを思念して「供物」を捧(ささ)げる風習も残っている。そして除夜の「魂祭(たままつ)り」のことは古典にもその事例をみいだしうるのである。盆行事は古く仏教行事と習合して死者の追福供養の意味が明らかではあるが、家代々の死霊の一体化した「精霊(しょうりょう)さま」が年々一定時期に家々を訪れ、その加護を期待して饗応(きょうおう)し、やがてそれを丁重に送り出すといった想念は仏説からは出てこないらしい。ともかく正月と盆における「祖霊」の送迎儀礼と、それに伴う人事関係の「切替え・再認」の儀礼は、農作の予祝報謝儀礼とともに、日本の年中行事系列の骨格をなすものとみてもよいであろう。これらはすべて「ハレの日」として農作業のくぎりに配置されて、村人の憩いと楽しみの日となり、花見、磯(いそ)遊び、野遊び、山あがりなど信仰的意味を残しながら多分に行楽化したものも生じ、盆踊り・村祭りのにぎわいなどもそこに加わった。

都市生活の年中行事も農村の形をおおむねは受け継いだ。ただそこでは、社寺の祭礼法会や縁日市、あるいは花見・納涼等の行楽行事がむしろ中心になり、それに商店街の季節的催し事も加わって、多数市民の交歓する「場」を造出していったことが注目される。現在、全国的な意味での「年中行事」のおもなものは、ほとんどこうした都市の社寺の大祭などに集約されているのである。

日本の年中行事の原拠は『延喜式(えんぎしき)』神祇(じんぎ)部の宮廷祭事の記事に求められ、祈年(としごい)、鎮花(はなしずめ)、相嘗(あいなめ)、新嘗(にいなめ)等の農耕儀礼と鎮魂、大祓(おおはらえ)、大忌(おおいみ)祭等と京周辺の名神大社の奉斎が主になっていた。その後「臨時祭」がいくつか追加されもしたが、やがて鎌倉期には衰退し、幕府体制下には別系のものが生じて室町幕府に至って大成した。それは「五節供」中心の形で、中国習俗を多く受容し、また宮廷儀礼の先蹤(せんしょう)をも加えて「典礼化」したものである。そしてこれをめぐっては「故実(こじつ)の学」も成立し、その後の江戸幕府や諸藩の年中行事の典拠ともなった。こうした「公」の場の「年中行事」に中国の暦法・陰陽道(おんみょうどう)の影響が強かったことはいうまでもない。しかし民間の年中行事はこうした「公」場面の年中行事や暦法の影響を受けつつも、実質的には案外に民族固有行事の伝統を失わずにいまに至っているとみられるのである。

[竹内利美]

中国の年中行事

中国の漢民族の間では年中行事を歳時・歳事などと称する。中華民国成立(1912)以来、公的には太陽暦を用いているが、漢民族の伝統的な年中行事は太陰暦において営まれている。さらに太陽年に基づく二十四節気が重要な意味をもち、高度に体系化された暦に従った固定的な日に行事が行われるのが一つの特徴である。また漢民族全体からみると、年中行事の行事内容は、各地でその気候・生業形態等によって若干の差異はみられるが、高い普遍性をもって存在している。また祭祀(さいし)の多くが家族単位で行われる。現在多くの行事が改革されているが、古くより伝わる漢民族の伝統的年中行事は以下のごとくである。

正月は年中行事のなかでもっとも重要なものである。元旦には諸神・祖先の祭祀がなされ、これ以後5日まで年賀が行われ、華やかな正月気分が満たされるとともに、不吉なものを避けるさまざまの禁忌が課せられる。正月には年糕(ニェンカオ)(餅(もち))をはじめとする種々の料理が豊富につくられる。5日が過ぎると仕事が再開され、通常の生活へ戻っていくが、正月は15日の元宵節(げんしょうせつ)をもって終了する。この日は町並みに灯籠(とうろう)が掲げられ、音楽、灯猜(トンツァイ)、花火が催され、人々はだんらんを意味する団子(元宵(ユワンシャオ))を食べて正月最後の楽しい時を過ごす。またこの日は上元節ともいわれ、廟(びょう)などにおいて天官大帝を祀(まつ)る所もある。陰暦1月は初春にあたり、春は農耕の開始時期である。このためかつて北京(ペキン)では天子が百官を率いて東郊へ行き、春を迎える迎春の盛大な典礼が催された。3月3日には墓参をする地方もあり、北京などでは上巳(じょうし)として郊外へ散歩に出かける踏青(ターチン)が行われる。水辺で穢(けがれ)を払う行事も安徽(あんき/アンホイ)省で報告されている。清明節には墓参が各地で行われる。

5月は悪月、百毒の月とされるが、このころより気候は暑くなり、悪疫や病虫害が流行し始める。5月5日の端午節は、この毒を消し災いを除く健康祈願の意味が込められている。そのため魔除(まよ)けとして門にショウブやヨモギを挿し、粽子(ツォンツ)(ちまき)をつくり、祖先を祀る。この日、華中から華南では竜舟(ロンチョウ)競渡が行われる。6月6日には北京をはじめとする都市で虫干しがみられる。7月は鬼月(クエイユエ)といわれ、1日に地獄の門が開き月末に閉まるまで、祀る者のいない霊魂(鬼)がこの世をさまようとされる。このため各地で盂蘭盆会(うらぼんえ)が行われる。この月には結婚、転居、旅行、出棺を忌む風習がある。7月7日は七夕であり、乞巧節(チーチヤオチエ)ともいわれ、婦女子が裁縫の上達を祈る風が各地にみられる。15日は中元節で祖先を祀り、この日は地官大帝の誕生日で祭祀が行われる。

8月15日は中秋節であり、月餅(げっぺい)を供えて月を祀り、一家だんらんを行う。江蘇(こうそ/チヤンスー)、安徽、広東(カントン)、台湾の各省では、芋あるいは芋を用いた料理を供える、あるいは食するという風習がみられる。この日は単に観月の日ではなく、農耕と深いかかわりをもつことが考えられる。台湾でもこの日に土地公を祀ったり、農家では田に金紙をさして神に収穫を報告し感謝する地域もある。また、かつて小作関係の締結の許否はこの日に決定されることがしばしばであった。9月9日は重陽節であり、祖先を祀り、高い山へ登る地域もある。

冬至には祖先祭祀が行われ、小豆粥(あずきがゆ)、紅白の米の団子や、北京では餛飩(ワンタン)が食べられ一家だんらんが行われる。この日にすでに一つ年を重ねるとされる。12月23日あるいは24日にはかまど神(竈君(ツァオチュン))の送神が行われる。各家にいる竈君は天へ戻り、最高神玉皇大帝にその一家の1年の行状を詳細に報告し、正月にふたたびその家に与うべき吉凶禍福を携えて地上に帰ってくる。大晦日(おおみそか)には諸神・祖先を祀り、一家がそろって年越しの食事、団円飯(トワンユワンファン)・年夜飯(ニェンイエファン)を囲む。夜半、かまど神などを迎える接神、あるいは新しい年を迎える開正(カイチョン)をして、ふたたび新しい1年が始まる。

中国漢民族の年中行事は、中国国内において時間的にも空間的にも高い普遍性をもつと同時に、それは日本、朝鮮半島、インドシナ半島の各地の年中行事に大きな影響を与えており、これらの地域において類似した行事をしばしばみいだすことができる。

[植野弘子]

イスラムの年中行事

イスラムの年中行事は宗教に関係し、すべて太陰暦に従う。イスラムにはスンニー派とシーア派の二大宗派があるが、両者に共通する年中行事は、ズール・ヒッジャ月(第12月)8日からサウジアラビアのメッカで行われる巡礼大祭である。同月10日にはメッカを中心として全イスラム圏で犠牲祭が行われる。ラマダーン月(第9月)は断食月で、シャッワール月(第10月)1日には断食明けの祝祭がある。断食明けと犠牲祭はイスラムの二大祭である。預言者の誕生日も祝祭日とされるが、広いイスラム圏では聖者崇拝も行われる。

シーア派は、ラジャブ月(第7月)13日の教祖アリーの誕生日を祝う。ラマダーン月の後半には、アリーが刺された日、死亡した日、死後3日目の日が続く。ムハッラム月(第1月)10日はアーシューラーといい、3代目教主ホセイン(フサイン)がカルバラーで殉教したのを追悼する行列がある。翌月のサファル月(第2月)20日は、ホセインの死から40日目で、ホセインの首がもとの胴についた日である。同月28日は、第2代ハサンと第8代レザーの忌日である。

シーア派のイランには、イスラム以前の文化の名残(なごり)がいくつかみられる。その一つが太陽暦の春分の日に行われる新年祭で、イラン最大の楽しい祝祭である。古代には、王の即位は新年に行われ、宇宙が更新するとされた。1年の最後の火曜日の夜、いくつものたき火の上を跳び越える除夜の行事がある。正月13日には、一家、町中が郊外に出かけ、夕刻に帰ってくる。あの世に接して帰ってきて、これで正月行事は終了する。

[井本英一]

西洋の年中行事

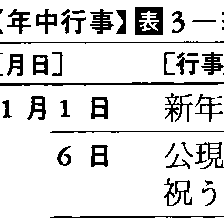

西洋の年中行事は、フランスの7月14日(革命記念日)のように、その国固有のものもあるが、一般に聖なるものへの畏敬(いけい)と豊饒(ほうじょう)への願いを込め、ときには緊張し、ときには楽しいくふうを凝らして行われる。年中行事の基本には1月6日の主の公現日、3月末か4月に行われる復活祭、それに続く移動祝日のキリスト昇天祭、聖霊降臨祭、聖体節、6月24日の聖ヨハネ祭、8月15日の聖母昇天祭、墓参りをする11月1日の万聖節、翌日の万霊節、12月25日のクリスマスといった教会暦があるが、それらの日に行われる行事はかならずしもキリスト教的といえない。初期キリスト教は異教の聖地に教会を建てたように、異教の神聖な日をキリスト教の神聖な日にすり替え、4世紀からは、1月6日に祝っていたクリスマスを太陽崇拝にとって重要な冬至に移し、夏至は聖ヨハネ祭にしたりした。そればかりでなく、何世紀にもわたって多くの行事を禁止し、そのため廃れたり、子供の行事化したものがあるが、異教的要素は払拭(ふっしょく)できなかった。

オーストリアの山村で、1月5日にウシの鈴をつけた子供たちと仮面をかぶった若者たちが家々を回って新年を祝福するのは、ゲルマン信仰で冬に祖霊が来訪し、崇拝と供犠(くぎ)を要求した残存形態である。霊魂の季節である冬には、こうした死霊を象徴する仮面の行事が多く、復活祭前の謝肉祭(カーニバル)で頂点に達する。「冬の王」が夏に負けて焼かれるハンガリー、スイス、フランスその他の火祭りでも、死霊が再生と豊饒をもたらす。火と煙と灰は各地で無病息災と豊作、家畜の多産を約束するものだった。オランダの火祭りで少年が少女を火の周囲で追いかけるのは、火祭りが愛を実らせる機会でもあったことを示している。火祭りでは北欧の聖ヨハネ祭(夏至)のそれが有名だが、ドイツ人はこの日に入浴すれば健康に9倍いいと信じた。キリスト教の祝日はつねに俗信と結び付き、占いの日としても利用された。

また年中行事のなかには歴史的由緒をもつものがある。ドイツのオーバーアマーガウで10年ごとに中世の受難劇を上演するのは、17世紀に村にペストが入り込まないように神に上演を誓ったからだという。19世紀初頭の大飢饉(ききん)がきっかけで始まった農業祭もある。自然と深くかかわる年中行事は当然農事暦でもあって、たとえばランベルトゥスの祝日(9月17日)はカラスムギを収穫する最終期限を意味し、10月16日の聖ガルスの祝日は、6月に山上に放牧したウシが飾りをつけて村に戻る日でもあった。秋にさまざまな収穫祭があることはいうまでもないが、教会の縁日も、農作業が一段落する10月の第3日曜日に行われることが多くなった。縁日のほかにも、人の都合を考えて季節や月をずらせたり、夜から昼へ変わった行事がある。期日が安定していても、五月祭のように村では昔ながらに五月柱を立て、都市では労働者の祭典というように、農業社会と工業社会で祝い方が違うものもある。もともと年中行事は村を基盤として発達したが、のちにはクリスマスツリーのように都市が村に影響を与えるようになった。カトリックとプロテスタントの地域で、行事の日と考え方にずれがある場合もある。年中行事には、特定の人(パリのファッション関係者は11月25日の聖カトリーヌの祝日を祝う)や、特定の地域だけで行われる(オルレアンなどでは5月の第2日曜日にジャンヌ・ダルク祭を祝う)固定した行事がある一方、遠くに伝播(でんぱ)する行事もある。アメリカのニュー・オーリンズの告解(こっかい)火曜日の行事は、19世紀初めにフランス帰りの若者が伝え、テキサスの聖土曜日の火祭りはドイツ移民が伝えた。伝播する行事は変容しやすいが、アメリカ全土で11月1日前夜にぎやかに行われるハローウィンは、ヨーロッパよりもキリスト教布教前のケルト的古態を残している。そのアメリカからは、逆に母の日という新しい行事がヨーロッパに伝播した。

[飯豊道男]

『「年中行事覚書」「新たなる太陽」(『定本柳田国男集 13』所収・1963・筑摩書房)』▽『「年中行事」(『折口信夫全集 第15巻』所収・1955・中央公論社)』▽『桜田勝徳他著『日本民俗学大系 7 生活と民俗Ⅱ』(1955・平凡社)』▽『鳥越憲三郎著『歳時記の系譜』(1977・毎日新聞社)』▽『和歌森太郎著『年中行事』(1957・至文堂)』▽『山中裕他編『年中行事の歴史学』(1981・弘文堂)』▽『宗懍著、守屋美都雄訳注『荊楚歳時記』(1978・平凡社・東洋文庫)』▽『敦崇著、小野勝年訳『燕京歳時記――北京年中行事記』(1967・平凡社・東洋文庫)』▽『内山寛著『世界の祭りと年中行事』(1969・白陵社)』▽『遠藤紀勝著『ヨーロッパの祭』(1977・駸々堂)』▽『谷口幸男・遠藤紀勝著『仮面と祝祭』(1982・三省堂)』▽『植田重雄著『ヨーロッパ歳時記』(岩波新書)』▽『W・ディーナー著、川端豊彦訳『ドイツ民俗学入門』(1960・弘文堂)』▽『ジュヌヴィエーヴ・ドークール著、大島誠訳『中世ヨーロッパの生活』(白水社・文庫クセジュ)』▽『A・ヴァラニャック、M・C・ヴァラニャック著、蔵持不三也訳『ヨーロッパの庶民生活と伝承』(白水社・文庫クセジュ)』▽『寺田恕子・草場安子著『フランス生活事典』(1983・白馬出版)』▽『井上義昌著『英米風物資料辞典』(1971・開拓社)』▽『安東伸介・小池滋・出口保夫・船戸英夫著『イギリスの生活と文化』(1982・研究社出版)』

百科事典マイペディア 「年中行事」の意味・わかりやすい解説

年中行事【ねんちゅうぎょうじ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「年中行事」の意味・わかりやすい解説

年中行事

ねんじゅうぎょうじ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「年中行事」の解説

年中行事

ねんじゅうぎょうじ

「ねんちゅうぎょうじ」とも。毎年一定の時期に,特定の集団によって定まった様式でくり返し行われる儀式・行事。家・集落・村・地方・社会・国・民族のそれぞれでしきたりとして共通に行われ,一種の拘束性をもつ。日常の生活を区切って特別なことを慣習的に行う日で,日常的なものを意味するケ(褻)に対して,ふだんと異なるものの意のハレ(晴れ)にあたる。ハレの日に節供・節日の文字をあてるのは暦法伝来以後の7~8世紀からで,五節供など「節」のつく公家社会の恒例行事の多くは中国伝来のものであった。節供にあたる在来の語はオリメ(折目)で,その日は月の満ち欠けによって選ばれ,農耕儀礼にもとづいた年中行事がとくに満月のモチ(望)の日に多く行われた。在来のものと外来のものとは習合・混淆しあって多様な年中行事が形成された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「年中行事」の解説

年中行事

ねんじゅうぎょうじ

宮中や貴族の行事は平安中期に発達。賀茂祭・盂蘭盆 (うらぼん) ・節会など神事・仏事・政務に関するものがきわめて多かった。鎌倉に武家政権が誕生すると,評定始・犬追物 (いぬおうもの) など武家独自の行事もあらわれた。民間の行事は,門松・七夕など全国的なものもあるが,地方差により多様に行われている。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

日本文化いろは事典 「年中行事」の解説

年中行事

出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報

歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典 「年中行事」の解説

年中行事

ねんちゅうぎょうじ

- 初演

- 明治15.春(東京・市村座)

出典 日外アソシエーツ「歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典」歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の年中行事の言及

【年中行事】より

…地球の公転による自然の推移と,それに準拠する暦法(暦)の暦日に規定されている。

[日本]

年中行事は村や家など,集団での生活の流れに,1年単位のリズムを刻む役割を果たしている。朝廷や社寺のような特殊な階層にも,独自の年中行事がある。…

【農事暦】より

…1年を周期とする農業を営むために,四季それぞれの時期における農作業やそれにかかわる年中行事を,月日を追って系統的に定めた暦法または暦書。

【日本】

[古代・中世]

古代・中世に,農事のための暦書が民間に存在した形跡は,今のところ見当たらないが,季節の移変りに従って,月日や干支や気候変動により,年中恒例の農村諸行事や,さまざまな農作業の種類と手順を定めた慣習的な暦法が各地域で行われていたことはたしかである。…

【日次紀事】より

…江戸前期の京都を中心とする朝野公私の年中行事解説書。黒川道祐編。…

※「年中行事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...