目次 暦法の変遷 日本の暦 京暦 丹生(にう)暦 伊勢暦 南都暦 三島暦 江戸暦 会津暦 薩摩暦 民間暦 中国の暦 中国の暦注 古代ギリシアの暦 古代ローマの暦 中世ヨーロッパの生活暦 中東における暦 ユダヤ暦 スラブ圏の暦 メソアメリカ の暦 未開社会の暦 1日を単位として長い時間を年,月,日によって数える体系。その体系を構成する暦法,またはそれを記載した暦表,暦書をいうこともある。光陰は百代の過客にしてと李白の詩にもあるように,時間は無限の過去から無限の将来へと連続して流れていく。この無限の時の流れに自然的周期をもとに句読点ともいうべきものをつけ,日常生活に便利なように時間的基準を作る。これが暦を必要とするゆえんであり,社会生活が高度になれば,共通して使用できる便利な暦が求められる。

本居宣長は有史以前の日本人の暦日についての認識を考察して《真暦考》を著した。これは今も評価され多く引用される。〈天(そら)のけしきもほのかに霞の立きらひて,和(のど)けさのきざしそめ,柳などももえはじめ,鶯などもなきそめて,くさぐさの物の新まりはじまる比(ころ)をなむ(春の)はじめとはさだめたる。(中略)春のはじめと同じくて,天のけしき,日の出入かた,月の光の清さにぶさなどに考へ,あるは木草のうへを見て,此木の花さくは,その季のそのころ,その木の実なるはそのときのそのほど,この草の生(おい)出るは,いつのいつごろ,その草の枯るゝはいつのいつほどと知り……〉というように昔は自然の景色の変化から季節の移り変りを把握する自然暦であったとしている。そしてそのような思想は《万葉集》にも受け継がれているとし,〈ひさかたの天(あま)のかぐ山,此ゆふべ霞たなびく春たつらしも〉〈うちなびく春たちぬらし,わが門の柳のうれに鶯なきつ〉その他をあげている。さらに宣長は,日本では中国から暦法が入ってくる前は太陽暦思想があったとして,〈かの空なる月による月(朔望月のこと)と年の来経(きへ)とを,しひてひとつに合はすわざ(太陰太陽暦のこと)などもなくて,ただ天地のあるがまゝにてなむありける〉といっている。中国の3世紀のころの書である《魏志倭人伝 》にはすでに日本では稲作をしていた記事があり,5世紀ころ加えられた補注には〈其俗正歳四時を知らず,但春耕秋収を記して年紀となす〉とある。これが日本の暦日にかかわりある最古の文献である。すでに19年7閏の章法も確立し精細な暦も施行していた中国人から見れば日本の状況はまだ未開であったというべきであろうが,稲作のためにははたして単なる自然暦で足りたであろうか。例えば《理科年表》によれば,東京で霜の終りは平年では3月20日であるが最晩は5月16日である。毎年気象庁で発表する桜の開花日にも年によりかなりのずれがあるように,自然のたたずまいからだけの判断では稲作にはかなり問題があったことと思われる。しかし詳しいことは知られていない。

中国における古い文献では《漢書》律歴志のように歴の字が用いられていることが多い。暦をこよみと訓読みすることについては多くの説がある。新井白石は国語の語源辞典ともいうべき《東雅》(1719)において,〈古語にコと云ひしは詳細の義,ヨミとは数をかぞふる事を言ひけり。歳月日時を細かに数へしるせしものを云ふに似たり〉といい,貝原益軒は《日本釈名(しやくみよう)》(1699)で,〈こまかに書きたるを読むなり〉として細読(こまよみ)からきたものであると《東雅》とほぼ同じ説を述べている。谷川士清(ことすが)の《和訓栞(わくんのしおり)》には,〈日(か)読(よみ)の義,二日,三日と数へて事実を考へ見るものなれば名とせるなり,欽明天皇の時,暦本をこよみのためしとよめり〉と説明している。本居宣長は《真暦考》で〈さて来経(きへ)といへば,すなはち年月日の経ゆくこと,……,暦をこよみとつけたるも来経読(けよみ)にて一日一日とつぎつぎに来経るを数へゆく由の名なり〉と別説をとなえている。ここで暦の意味を考えると,暦(アルマナックalmanac)は,日を記述するための基準としての暦(カレンダーcalendar)と,天象の予言書としての暦(エフェメリスephemeris)という異なった二つの目的をもつものが混同されていっしょに用いられていることがわかる。現在ふつうに使われている,いわゆるカレンダーは日を記述するためのものであり,天象については専門家の用いる天体暦 が別に存在する。しかし中国の太陰太陽暦は朔や日食,月食のみならず惑星の位置の計算法まですべてを含む暦法書に従って作られるものであった。

暦を構成するものにいろいろの周期がある。そのうち自然的周期は年,月,日であり,旬,週,時刻わりなどは人為的なものである。朝,東から昇る太陽は夕方西へ沈んで暗くなる。地球上に住む人間にとってこの1日という周期が最初に認識されるもっとも基本的な周期である。1年も1ヵ月も,この日をもって数えられる。地球上では季節の循環という周期,すなわち1(太陽)年がある。生活の基礎となる食糧の確保にはもっともたいせつな周期で,これを的確に把握しない限り農耕は成り立たない。しかし1年365日という数は原始的生活を営む人々にとっては数えるのに困難な大数であった。そのため,年と日の中間的な数をもつ月の満ち欠けの周期,すなわち1朔望月がほとんどの民族によってとらえられていた。生物にとって月の重要性は太陽と比べれば,ほとんど無に等しい。もちろん人工的な光をもたなかった人々にとっての月明りは,現代人よりはるかに必要度は高かった。といっても季節を支配する太陽の重要性とは本質的に違っている。初め終りのはっきりしない1年と違って,月の満ち欠けは明りょうに目でとらえられる。この朔望月が1年の小分けの数として暦に利用されていくのは必然的経過であったであろうが,初めから月を年の小分けとして数えたわけではないであろう。

古代エジプトにおいて,毎年ナイル川が増水しはじめるころ,シリウスという全天でいちばん明るい恒星が太陽に先駆けて薄明の東の空に見えるようになる。多年にわたる観測の結果,この事実が発見され,ナイル川の洪水時期はシリウスの日出前出現(ヘリアカルライジングheliacal rising)によって予見された。洪水の去ったあとの肥沃の土地に耕作したエジプトの1年は,洪水期,播種(はしゆ)期,収穫期で成り立ち,世界で最初に太陽暦が使用された。その1年は1ヵ月を30日とする12ヵ月と5日の付加日からなっていた。月の満ち欠けの周期にこだわらない太陽暦であるといっても,1ヵ月を30日としていることは有史以前にはエジプトでも陰暦が使われていたことをうかがわせる。1太陽年と1朔望月はどちらも日の小数がつくはんぱな数で相互に倍数関係はない。したがってあくまで朔望月にかかわって,しかも季節と日付とがずれないような暦を作ることはもともと不可能なことである。中国や日本では太陽暦にかわる長年の間,たいへんな苦労を重ねて,めんどうな,かつ不便な太陰太陽暦に固執してきたが,現在ではそのような陰暦を実用している国はない。中国に限らずユダヤやギリシアそしてローマなど古く文化の発達した民族の間では太陰太陽暦が行われたことは,太陰太陽暦は自然暦から太陽暦に至る道程であったことを示すものといえようか。

暦法の変遷 暦法を構成する基本的周期は日,月,年である。まず日について述べる。太陽に対して地球が1回自転する周期,すなわち太陽が南中してから翌日また南中するまでが真太陽日である。太陽は赤道と23.5度傾いている黄道上を動く。しかもその軌道は円ではなく楕円であるため,太陽は1年を通じ一様に動かないで真太陽日の長さには長短がある。例えば9月半ばすぎには23時間59分38秒くらいであるが,12月下旬には24時間30秒ほどの長さとなる。そのように差があるために1年の平均をとって平均太陽日 を定義している。1日というのはこの平均の太陽日のことである。

1年というのは太陽年または回帰年といわれるもので,太陽が春分点を出発し,天球を一周して再び春分点に帰るまでの周期であるが,これも毎年少しの差がある。この平均の長さは365.2422日である。太陽と月が東西方向で同じになるとき,すなわち黄経の差が0になるときが朔である。1朔望月とは,ある朔から次の朔までの長さで,長いときは約29日と20時間,短いときは約29日と6時間というようにかなり大きな差があるが,平均では29.530589,すなわち29日12時間44分2.9秒ほどである。

私たち人間は季節の周期である1太陽年に準拠して生活するのが自然であり,太陽暦を用いることが望ましい。現に世界で共通して使われているのはグレゴリオ暦という名の太陽暦である。もっとも古い太陽暦として知られているエジプト暦 では1年の長さを365日としていた。エジプトではシリウスという恒星の観測を行ってナイル川のはんらんを予知したが,このシリウスが日出直前に昇ってくる,その周期が365.25日であることを知った。この1460倍が1461暦年に当たる。これをソティス(シリウスのギリシア語よみ)周期,あるいは犬星周期と呼んでいる。G.J.カエサルがエジプトを征服したころはローマでは太陰太陽暦 が用いられていた。このローマ暦は平年を355日,閏(うるう)年を377日,または378日として,22日または23日の閏日をフェブルアリウス月(現在の2月)の22日と23日の間に挿入した。現在でも閏年の余分の1日を2月に入れるのはローマ暦の習慣のなごりである。前46年カエサルは太陽暦の採用を決定し,その年に67日に及ぶ特別の閏日を加え,通常の23日の閏日も入れたので,この年は1年間が445日に達した。この年のことを後世乱年と呼んでいる。ローマ暦ではMartius (英語March)が年初であったが,採用した太陽暦(ユリウス暦 )ではJanuarius (英語January)が年初になった。現在の英語の月名は多くローマ暦時代のものであるが,Quintilis(5番目という数詞)月についてはカエサルの名まえにちなんでJulius(英語July)と改称され,次いでSextilis(6番目という数詞)月は皇帝アウグストゥス を記念してAugustus(英語August)と改められた。各月の名称と日数はその当時のまま今に至るまで変わらない。ユリウス暦は4年に一度,西暦年数が4で割り切れる年を閏年とするという規則であるから,平均の暦年は{(365×4)+1}÷4=365.25日となり,太陽年の365.2422日と比べると0.0078日長い。その差は128年で1日となるから,ローマ教皇グレゴリウス13世のころ(16世紀後半)には日付と季節とのずれは10日にも達した。そこで教皇は改暦委員会を組織し改暦案を検討させた。325年に小アジアのニカエアで行われた宗教会議の当時,春分は3月21日であったが,当時は春分が3月11日になってしまっていた。キリスト教 でもっともたいせつな復活祭は春分を基準にして決定され,その計算に用いる春分の日は教会暦 によって3月21日という日付に固定されているから,復活祭の暦のうえでの月日が一定の範囲にあることは変わらないが,その季節はしだいに夏にずれこんでいくことになる。これを防ぎ,春分の日を宗教会議当時の3月21日に戻し,以後ずれないようにするというのが改暦の最大のねらいであり,まったく宗教的な動機によるものであった。日付のほうは1582年の10月4日の翌日を10月15日として10日飛ばし,閏年を400年で3回省くことにして新暦は実施された。この新暦が現在すべての国で共通に用いているグレゴリオ暦 と名付けられる暦法である。

常用暦としてのグレゴリオ暦の欠点を改良しようとする試みは多くの人によってなされてきたが,もっとも注目すべきものは革命暦 (フランス共和暦 )と世界暦 であろう。フランス革命に際しては他の多くの革新的変革とともに,時法,暦法にも急進的な案が採用された。パリにおける秋分の日を年初とする,週を廃して10日を1旬とし3旬をもって1ヵ月とするとか,時刻にも十進法をとり入れるなど大胆な試みがなされたが,1793年11月24日から1805年12月末まで実施されただけで廃止された。世界暦は1930年10月21日,アメリカのエリザベス ・アケリス女史によって世界暦協会が設立され,その普及運動が世界的に進められた。この案は戦前の国際連盟,戦後の国際連合の議題にまでのせられたが賛成を得るに至らず,改暦案の審議は棚上げとなった。56年4月に世界暦協会は解散し改暦運動は挫折した。グレゴリオ暦の各国への普及が300年以上もかかったこと,そして共和暦,世界暦の失敗は改暦問題の困難さを物語っている。

日本で太陽暦が採用されたのは1873年(明治6)で,それ以前に使用されていたのは太陰太陽暦,いわゆる陰暦,または旧暦と呼ばれるものである。日本で用いられていた陰暦のみなもとは中国にある。中国ではその歴史時代の最初の王朝である殷(いん)が前16世紀に始まるが,前14世紀ころからは甲骨文による暦日資料が残っている。中国の暦法でその詳細が明らかな最初は前104年,漢の太初元年より施行された太初暦である。それ以前には四分暦(1年を365日と4分の1日とすることからこの名がある)が用いられていた。ヨーロッパのいわゆるカレンダーと異なり,中国の暦法は,単に月日を配当するというカレンダーの類の編纂(へんさん)技術ではなく,日,月,惑星の現象を数理的に取り扱うもので,暦法とは天文計算の数理,定数までも規定するものである。毎年の暦は,定められた暦法に忠実に従って計算されねばならない。新しい観測結果や統計的結果,あるいは誤差の蓄積などのために暦法はすぐに古くなっていく。しかもこの暦法は天への強い信仰と結びついていた。中国では天の意志に従うことを政治理念としており,天の意志は天体現象に示されるとしていたので,暦法の改正は国家の重要問題であり,暦法は王朝の象徴とされた時代もあった。晋の代(265-420)ころより改暦は頻繁に行われるようになり,清の代までの暦法の数は50に近い。

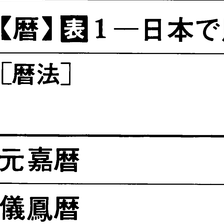

中国の暦法が日本に伝えられたのは6世紀ころと考えられている。《日本書紀》には553年,欽明天皇の14年に百済(くだら)に対し暦博士や暦本を送るよう要請し,翌年2月に暦博士らの来朝が実現したとの記事があって,これが日本の文献に現れた暦の文字の初見である。このころ,百済では元嘉(げんか)暦が施行されていた。元嘉暦は(南朝の)宋で445年(元嘉22)から65年間用いられていたものであるが,百済ではその滅亡の661年まで行われていた。したがって日本に最初にもたらされた暦法は元嘉暦と考えるのが妥当であろう。やがて602年,推古天皇10年には百済から観勒(かんろく)という僧が暦や天文地理の本などを献上し,3,4人の書生がこの観勒について勉強したとある。このとき玉陳(たまふる)という人物が暦法を修めたと記されているが,政府が暦法を採用したという記事はない。平安時代に編集された《政事要略》という本には604年から初めて暦日を用うとあり,このころを日本における暦日始行とする説は多い。しかし《日本書紀》では690年,持統天皇の4年の条に〈勅を奉りて始めて元嘉暦と儀鳳(ぎほう)暦とを行う〉と初めてはっきりと暦法採用が記載されている。これ以前になんらかの形で暦が使われていたことは確かであろう。697年,文武天皇1年8月からは儀鳳暦が専用された。儀鳳暦は唐で施行された暦法で麟徳(りんとく)暦といわれるもので定朔を採用していた。元嘉暦は平朔を使用しており章法に基づく暦法であった。平朔とは毎月の朔日を決めるのに平均朔望月を順次加えるだけであるが,定朔では太陽や月の運動の遅速を計算し朔の時刻を実際に近づける補正をする。儀鳳暦以後の暦法はすべて定朔を採用した。また元嘉暦では19太陽年を235朔望月に等しいとする(厳密には2時間ほどの差がある)章法を採用していた。19年を1章という。儀鳳暦以後は章法にはかかわらず太陽年と朔望月の長さを独立に定めている。これを破章法という。儀鳳暦についで大衍(たいえん)暦,五紀(ごき)暦,宣明(せんみよう)暦と唐で施行された暦法が次々と輸入され施行された。世に,これを〈漢暦五伝〉と呼ぶ。宣明暦は862年(貞観4)より用いられたが,その後は中国との正式の国交も絶え,日本でもみずからの手で改暦するほど学問の進歩はなかったので,宣明暦は江戸時代5代将軍のころまで,823年間も施行された。徳川幕府の基盤も安定し,学問が盛んになってようやく日本にも天文暦学者が現れた。中国暦法の最高の傑作といわれる元の授時(じゆじ)暦の研究が盛んになるとともに,漢訳ながらも西洋天文学を伝える《天経或問(てんけいわくもん)》という本ももたらされた。これらの研究を進めるとともにみずからも観測を行い,初めて自国の暦法貞享(じようきよう)暦 を作るのに成功したのが渋川春海であった。彼はその功績によって最初の天文方(てんもんかた)に登用された。貞享暦以後は宝暦暦 ,寛政暦 と次々改められ,1844年(弘化1)より最後の太陰太陽暦である天保暦 が施行された。天保暦は実施された太陰太陽暦として歴史上もっとも精密なものといわれ,当時中国で用いられていた時憲暦よりも水準は上であると評されている。現在民間で俗用されている,いわゆる旧暦は閏月の置き方のみを天保暦に借りているが,基本的な数値や計算法は現代の理論や数値に従っているから天保暦とはいえない。なお,日本で用いられた暦を表1に示す。

日本の暦 日本で使われていた暦はすべて太陰太陽暦であって,暦を構成するもっともたいせつな要素は日付,干支と節気であった。日の吉凶を示す迷信的暦注もすべて上の三つの組合せによって日取りが決定された。ふつう暦という場合,暦法のことをいうこともあるが,ここでは暦本について述べる。暦にはその内容によって具注暦と仮名暦があり,ごく特殊なものとして七曜暦がある。暦を一般に頒(わか)ち配ることを頒暦(はんれき)というが,ふつうは頒暦といえば仮名暦のことである。

日本に律令制度がしかれた8世紀の初めころ,暦道のことも決められた。中務省の管轄のもとに陰陽寮がおかれ,陰陽頭のもとには天文博士や漏刻(ろうこく)博士らとともに暦博士1人がいて暦を作り,暦生10人に暦数を教えることが規定されていた。やがてこの制度は形骸化して暦職は世襲され暦道は秘伝となって賀茂家に独占されるようになった。吉備真備(きびのまきび)は留学生として唐に学び,その帰朝に際して他のもろもろの文物とともに大衍暦を携えてきた博識の人物である。その6世の孫に忠行という陰陽道の大家が出,さらにその子保憲もその道に優れ陰陽博士,天文博士などを歴任した。977年(貞元2)没したが,その際家学のうち天文道を弟子の安倍晴明に,暦道を子の光栄(みつよし)に伝えた。以後,天文道は安倍家が代々つかさどることになり,のちには土御門(つちみかど)とも称し,全国の陰陽師(おんみようじ)を支配するようになった。賀茂家はのちには幸徳井と名のり江戸時代の終りまで作暦に携わっていた。一時は家が断絶したこともあったが,安倍家より養子が入って再興した。1685年(貞享2)貞享暦が施行されて後は暦の天文学的部分は江戸の天文方の仕事となり,賀茂家,すなわち幸徳井家は暦注部分のみを担当するようになった。

渋川春海が日本人として初めて貞享暦を作って以来,江戸の天文方が作暦に主要の地位を占めるようになったが,この天文方には渋川家のほか,幕末までに猪飼家,山路家,西川家,吉田家,奥村家,高橋家,足立家の計8家が任命された。しかし一代限りの者もあって明治に変わるまで存続していたのは渋川家,山路家,足立家の3家であった。貞享暦以後は暦は国家の事業としてきびしく統制され,民間でかってに作成販売することは許されなかった。天文方が計算して作られた暦の原稿は江戸から京都に送られ,幸徳井家がこれに暦注を施し江戸に返すと,天文方がもう一度調べて木版におろしそれを校閲してから許可するというもので,それが所司代や奉行を通じて免許をもつ暦師に渡され出版された。暦師は渡された原稿以外のことを書き加えることはできなかった。明治以後になっても暦の統制は続き,完全に自由になったのは第2次世界大戦後のことである。

初期のころの暦はすべて具注暦 であった。《延喜式》(10世紀に施行された律令の細則)によれば11月1日に翌年の暦を奏進することになっており,その日天皇は南殿に出御して儀式が行われた。これを御暦の奏という。具注暦は6月までのぶんを上巻,以後を下巻とする2巻に分かれ,毎年166巻作られることになっていた。全部書写され,巻物仕立てである。具注暦は漢字のみで暦注が詳しく注されている。行と行との間をあけてその余白に日記を書き込めるようになっている(間明(まあき)暦)ものもある。完全な形で残る最古の具注暦は藤原道長の日記(998-1021)で,半年ごとの14巻が現存する。断片的なものとしては,正倉院文書の中に3個の具注暦の断簡(746,749,756)があって,従来これが最古のものとされていた。1980年,静岡県で発掘された木簡に729年(天平1)の暦が認められ,現在,最古のものとみなされている。1970年代末に宮城県の多賀城跡出土品の中に780年(宝亀11)の具注暦の断片が見つかっており,今後もまだどこかで古い暦の発見される可能性は残っている。

平安時代の末期にはかなで書かれた仮名暦が発生した。仮名暦には片仮名暦もまれにはあるが多くは平仮名暦である。現存する最古の仮名暦は鎌倉時代に入っての1226年(嘉禄2)の仮名暦である。古いものは後代のと比すると形式も一定せず簡潔である。

暦には版本と書写本がある。具注暦は本来書写本であり,版本はきわめて少ない。しかし日本最古の版暦は1317年(文保1)の具注暦である。15世紀から16世紀にかけての京都や奈良の文書には三島暦という名が版暦の代名詞として使われているところから,三島暦は摺暦(すりごよみ)としては先駆的なものと思われている。また大田南畝(なんぽ)は友人から借りたものを書写したとして1310年(延慶3),12年の具注暦を示し,元は版暦なりと注している。

貞享の改暦以前は地方の暦師によって暦が作られていたため暦日が相違することがあった。例えば京暦と南都暦,京暦と三島暦,あるいは三島暦と大宮暦などで,ある月について一方は大の月,他方は小の月とすることがあって問題となった例がいろいろの文献に残されている。以下で各地の暦の主要なものについて述べる。

京暦 京都の暦師から版行されていた暦で経師(きようじ)暦と呼ばれ,版元に大経師と院経師があった。室町時代には摺暦座というのがあって専売権を握っていた。京暦の起源は鎌倉時代ころと考えられている。他の地方暦と暦日相違のことがあれば京都の暦日が標準とされる。

丹生(にう)暦 三重県の丹生というところの賀茂家から版行されていた暦で,16世紀の中ごろにはすでに発行されていたことは確実。のちに伊勢から頒布された伊勢暦におされて発行部数はわずかになってしまった。

伊勢暦 伊勢の宇治および山田から版行され,それぞれ内宮暦,外宮暦とも呼ばれた。その起源は丹生暦である。1632年(寛永9)から始まる。伊勢暦は御師(おし)という神職にまとめて売り渡され,御師は手代を使って神宮のお札とともに全国に配った。暦師は単に出版元であった。また手代も土産として配ることから,暦を売ることは禁止されていた。売暦ではなく,これを賦暦(ふれき)という。他の地方の暦は小冊子ふうの綴暦であるが,伊勢暦はたたまれた折暦であった。

南都暦 奈良の陰陽師が出版し,奈良暦とも呼ばれる。歴史は古く15世紀にまでさかのぼる。綴本で賦暦と売暦とがあったが,売るのは大和国でしか許されなかった。

三島暦 静岡県三島市に今も残る河合家から版行されていた暦である。河合家の祖は8世紀にまでさかのぼるといわれる。暦の歴史はそこまではいかないとしても,京都において摺暦の代名詞となっていたくらいで版暦として最古のものと考えられる。綴暦で初めは伊豆国一国のみで販売を許されていたが,のちには相模でも売ることを許可された。

江戸暦 江戸には暦問屋の組合があり,それに属する問屋で刷られ売り出された。1600年(慶長5)ころに始まった。問屋は96年(元禄9)までは28人であったが翌97年より11人に減じた。綴暦と折暦が頒行された。

会津暦 古く15世紀,永享年間(1429-41)に始まるといわれ,会津若松で発行されて近辺に売られていた。諏訪(すわ)暦とも呼ばれる。

薩摩暦 島津藩の藩内だけで頒布された暦で,貞享改暦以後も遠隔の地で原稿がまにあわないということでとくに許可されて自国の暦官によって作られた。もちろん暦法は天文方と同じものを用いたが,迷信的暦注がとくに多いということくらいが特色であった。

以上のほか現存するものがない幻の暦といわれる大宮暦,ふすまの下張りから近代になってようやく発見された泉州暦,その他秋田暦,仙台暦など,表紙になまずの絵のかいてある〈いせこよみ〉,南部や田山の盲暦や月の大小のみを表す大小暦などの絵暦 ,旅に用いる懐中暦,柱暦などがある。また七曜暦 といって太陽,月,惑星の位置のみを記した簡単な天体暦もあった。内田 正男

民間暦 民間では官制の暦のほかに,山の残雪の形,動植物,星の運行など周囲の自然現象の変化によって経験的に生産活動の折り目や種々の行事を行う目安とする風習があった。これを民間暦とか自然暦などと称した。残雪が〈種まき爺〉や〈代搔き(しろかき)馬〉などの形になるのを見て,播種や代搔きの時期を知るのはその代表的な例であり,北アルプスの白馬岳の名称もそうしたふうのなごりとされている。このほか,コブシや桜などの開花を見て農作業にとりかかるところもあり,近世の代表的な地方農書である《会津農書》(1684)には種子蒔節(たねまきのせつ)に咲く〈たねまき桜〉や田植節(たうえのせつ)に咲く卯の花を〈五月乙女花(さおとめばな)〉と称する例のほか,藤の花でゴマをまくことなどが述べられている。土地によっては野鳥の鳴声を農事の目安とするふうもあり,〈カッコウが鳴いたらアワをまけ,トット(ツツドリ)がきたら豆をまけ〉といったり,アオバズクを〈麻まき鳥〉と呼んだりした。また,すばるなどの星の運行を見て,麦やソバなどの播種時期や漁期の目安にするところもあった。これらはいずれも文字暦とは異なり,長い間の経験の積重ねの中から生み出され伝承されてきたものといえる。

一方,文字による暦は五行 説,九星 ,六曜 (大安,仏滅,友引,先勝,先負,赤口)などと結びついてさまざまな俗信や迷信を生んだほか,二十四節気 や雑節(ざつせつ)(節分,彼岸,八十八夜,入梅,半夏生(はんげしよう),二百十日など)は民衆の季節感や年中行事の節目として大きな影響を与えている。日和見 和田 正洲

中国の暦 中国最古の王朝として知られる殷代には,その晩期の都であった安陽から多数の甲骨片が発掘され,それに刻まれた甲骨文の研究によって前1300年のころから太陰太陽暦が使用されていたことが立証された。当時は閏月をどのように置くかという置閏(ちじゆん)法が十分に確立しておらず,季節のずれが目だってくると閏月を置き,しかもいずれも年末に置いて13月と呼んだ。しかし時代の経過とともに暦はしだいに改良され,前5世紀ころには19年間に7個の閏月を置く方法が考案された。この19年の周期は,やはり太陰太陽暦を使用していたギリシアにおいて,前432年に天文学者メトンMetōnが提唱しメトン周期と呼ばれた。中国ではこれを章法と呼んでいる。この方法によれば19年間の月数は19×12+7=235月である。次いで前4世紀の半ばころには四分暦が作られた。これは1年の平均値を3651/4日とするもので前46年にローマのユリウス・カエサルが制定したユリウス暦と同一の定数を採用している。置閏法のほか,76年の周期で大月をどのように2個連ねるかという連大法も確立し,ここに整然とした暦が誕生した。このころには占星術が起こり,そのための天体観測が盛んに行われるようになった。中国における天文学は,こうした天体観測と暦の研究が中心となって発展したのである。

中国は革命によってしばしば王朝の交替があったが,同時に改暦が頻繁に行われた。《史記》暦書に〈王者が姓を易(か)え天命を受けると,必ず始初を慎み,正朔を改め服色を易える〉とあり,王朝の交替によって制度を易えることが行われた。この文章で〈正朔を改める〉とは改暦を指している。こうした政治的イデオロギー はおそらく秦の時代に始まり,その後,漢を経て清朝まで踏襲された。前漢の初めには改暦が論議されたが,国内の治安が不安定であったために延引され,武帝の太初1年(前104)になって改暦が行われた。国家のシンボルとして重要視される新暦は太初暦と名付けられ,国家の手で頒布された。このとき以来,年初を夏正とすることになった。この方法では冬至を含む月を11月とし,それより2ヵ月おくれの正月を年初とするものである。現行暦では冬至は12月に含まれるから,漢以後の中国暦では月の呼称が現行暦より1ヵ月おくれている。例えば中国暦の正月は現行暦の2月ころにあたる。

太初暦は1年の平均値を365×(385/1539)日とし,四分暦と異なった数値を採用した。しかし四分暦と同じく,各年の月日を配当するにとどまっていた。ところが5年ころの前漢末に劉歆(りゆうきん)は太初暦を増補し,惑星の位置計算や日月食の予報計算を加えた。こうして中国暦は初めて広く日,月,五星(五つの惑星)の現象を取り扱うものとなった。これは現在の天体暦と同じ性質のものである。暦もしくはその計算法を論ずる暦法は天体現象の理論的研究を包括することになった。漢以後における暦法のモデルがここにでき上がったとともに,天体現象をより正確に計算することが,中国天文学者の中心課題となった。ことに日食は不吉な現象として恐れられ,日食を正確に予報することに天文学者は苦心した。

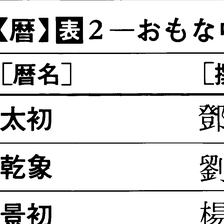

中国では太初改暦に始まり,最後の王朝である清に至るまで,少なくとも50回以上の改暦が行われた。このように頻繁な改暦が行われたのには二つの理由があった。その一つは暦法自体の天文学的内容を改良し,ことに日食の予報を正しく行うことに努力したためである。少しずつ改良が加えられたが,しかし計算法に本質的な変化が行われず,ついに不完全のままで終わった。明末にヨーロッパの天文学が輸入され,清朝になってそれに基礎を置く時憲暦が頒布されるようになり,やや予報の精度はよくなった。改暦が絶えず行われた第2の理由は,さきにあげた受命改制という政治的イデオロギーによるものである。このため王朝の交替によって改暦が行われ,ことに南北朝時代のように国内が分裂したときには,それぞれの国で別々の暦が行われ,このことが改暦の度数を増すことになった。ことに唐・宋時代には,同一王朝の下でありながら,しばしば皇帝の交替によって改暦を行うこととなった。元・明・清の3王朝では再び1王朝1暦の制度に復帰したが,唐では8回,宋では19回の改暦があった。暦は国家の大典として尊重されたため,そのほとんどが正史の〈律暦志〉や〈暦志〉にその内容が詳記されている。いまその主要なものを表2に示す。

このほか隋の時代に劉焯(りゆうしやく)が編集した皇極暦は,優秀な暦として知られ,公用されなかったが,唐代の暦法の模範となり,大きな影響を及ぼした。なお,中国において太陽暦が採用されるのは中華民国の成立(1912)によってであった。

中国の暦注 未来の吉凶を占うことは,洋の東西をとわず古くから行われたところであり,またその方法も多様であった。ギリシアでは占星術のようなものが盛んであったが,中国では卜筮(ぼくぜい)が主要なものであった。筮は易占(えきせん)でやや時代的に新しく,古代の殷王朝の下では甲骨を使った占い,すなわち〈卜〉が行われた。甲骨を焼いてできる裂け目によって,特定の日の吉凶を占うのである。卜にしても筮にしても,占いをするのは専門家であり,一般の人々がみずから吉凶を判断することはできなかった。ところが後代になると,暦に日の吉凶を書きこむことが行われるようになり,一般の人もそれを見ることによって吉凶を判断することができた。占星術の用語を使うと,こうした吉凶判断は〈選択〉と呼ばれ,とくに中国で盛んに行われたのである。暦はこれによって月日を知ったが,暦注によって日の吉凶を知ることが暦の今一つの重要な役割であった。現在中国で知られている最古の暦は漢の元光1年(前134)の竹簡暦書である。これにはすでに〈十二直〉による暦注が記載されている。十二直とは建,除,満,平,定,執,破,危,成,納,開,閉を指し,日の干支の中,とくに十二支に結びつけて十二直を配当するのである。《史記》日者列伝には最初の2字をとって,十二直で占う流派の人々を〈建除家〉と呼んでいる。暦日と十二直との関係について述べると,旧暦では1年12ヵ月は正月を寅月とし,以下,卯,辰,……と数えたが,毎月の十二支名に一致する日を建とし,以下,順に,除,満,……と数える。例えば正月は寅月であるから,正月に含まれる寅の日は建に当たる。十二直の名称そのものが吉凶を表示しているように思える。前漢の王朝を六曜 〉はそうした例である。中国天文学 →二十四節気 藪内 清

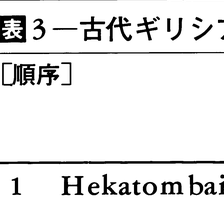

古代ギリシアの暦 古代ギリシアは太陰太陽暦を用いたが,その起源は不明である。西アジアの各地で行われたバビロニア の暦法(バビロニア暦 )はギリシアには直接もたらされなかったものと考えられる。12太陰月は各都市国家(ポリス)ごとに異なった名称をもっており,第1月の開始時期もさまざまであった。表3に掲げたアテナイの月名はおもに古来の祭礼の名称からとられており,第1月ヘカトンバイオンは夏至のあとの新月から始められた。同じ名称でも同じ月を表すとは限らず,例えばブカティオスBoukatios月はボイオティア では第1月,デルフォイでは第2月,アイトリアでは第3月に当たる。アルゴスとスパルタの月名は一部しか知られていない。太陰太陽暦を用いた他の諸民族と同じく,太陽年と太陰年の差は置閏によって調整した。最初は原始的な8年法によって,8年ごとに3太陰月を置閏した。ただしこれはまったく新しい月を設けるのではなく,特定の月(アテナイの場合はポセイデオン月)を繰り返した。その理由は祭礼の時期と日付を表面上は一定に保つとの宗教上の配慮である。前432年にメトンMetōnが発見した19年周期=メトン周期 (中国前6世紀の〈章法〉,バビロニアでは前9世紀より)が導入された。これを土台にカリポスKallippos(前330年,76年周期=カリポス周期 )とヒッパルコス (前125年,304年周期)が改良を加え,ほぼ完全な周期が作られた。ただしメトン周期は実際にはあまり普及せず,各都市国家で政治的な理由での恣意(しい)的な置閏が行われていた。なお,月のみならず,日の置閏も盛んに行われた。3世紀になっても教会などでは8年法を用いていた。太陰月は三つの旬に分けられ,暦日は〈満ちる月の何日目〉〈欠ける月からの何日目〉(逆算となる),第2の旬は〈10何日目〉のように呼ばれた。7日週は1世紀に導入されたが,一般化するのは3世紀以降である。1日の区分は,バビロニアから昼と夜をおのおの十二分するホーラhōra(時間)の概念がもたらされた。これは定時法ではなく,季節によって1時間の長さが異なっていた。1日の始まりは正式には日没からであったが,日常生活では夜明けからとされた。ただ日常生活では〈鶏が鳴くとき〉〈アゴラ(市場)が活気を見せるとき〉〈ランプをともすとき〉といった表現で時間を表した。なお夜の時間は,軍隊の見張りの交替までの間隔を基準にして定めるのがふつうで,ホメロスでは3交替,古典期以降はエジプトの習慣をとり入れ4交替となり,それぞれの間隔(フュラケ)を序数詞で名付けた。

暦年は,アルコン (任期1年)のうち筆頭者の名を冠して表す方法と民会の執行委員会ともいうべきプリュタネイス Prytaneisの当番期間によって表す方法が用いられた。プリュタネイスはアテナイの10の部族からくじで選ばれる各15人の委員で,したがってその当番期間は34日から39日の間となっていた。ただし前307年より部族の数が12となったので,プリュタネイスの当番期間もほぼ1ヵ月になった。しかし,このような暦年法には継続性がないので,歴史家は前4世紀ころからオリンピック紀元 を用いた。これは前776年から393年まで4年ごとに開催されたオリンピック競技会を基準に,4年を1期として計算するものである。この紀年の大きな利点は全ギリシアに共通して用いうるという点であった。オリンピック競技会勝利者一覧をまとめた前3世紀のエラトステネス は,オリンピック紀元とは別に,トロイア陥落(前1183年とされた)を基準とする紀元を考案した。オリンピック紀元はビザンティン期の年代記作者にも利用された。なお,古代ギリシアのヘシオドスが《農と暦(仕事と日々)》で述べている星の観察による季節の区分は,一種の農事暦 とすべきであって,暦法とは考えられない。

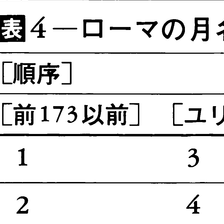

古代ローマの暦 擬似太陽暦ともいうべきローマの暦は,農耕の便宜に合わせた10ヵ月の月(表4)からなり,農作業のない冬季の2ヵ月は暦に入れなかった。王政時代の5代目の王タルクイニウス・プリスクスTarquinius Priscusがエトルリアから12ヵ月の暦を導入しようとしたが,実施にいたらなかった。したがって共和政になってからも年の始めは3月1日で,コンスル をはじめとする行政官(任期1年)もこの日に就任した。太陽年とのずれは置閏によって修正されたが,置閏が恣意的に行われたため,前190年には117日のずれが生じた。前153年からは冬季の2ヵ月,ヤヌアリウス とフェブルアリウスが年の始めに置かれ,1月1日を年初とする12ヵ月の暦が正式に用いられた。その理由は,前154年末にヒスパニアで起こった反乱の鎮圧のため,新しいコンスルの任期を繰り上げたことにある。その結果,表4からわかるように,数詞に由来する第5月から第10月までが2ヵ月ずつ繰り下がり,7月から12月を指すことになった。前46年に太陽年とのずれが90日に達していたので,カエサルはアレクサンドリア のソシゲネスSōsigenēsを招いて暦法の改革をはかり,まず前述の90日を前46年に置閏し(同年は445日あったことになる),翌年からは1年を365日とするエジプトの太陽暦を導入した。これは4年ごとに閏年を設け,2月23日(ローマの呼び方では〈3月の朔日に向かって第6日前〉)のあとに1日を置閏するものである。なお閏年の2月に29日目を設けたのは後代のことである。このユリウス暦 は,カエサルの没後,置閏を誤ったため進みすぎたのをオクタウィアヌス (アウグストゥス)が修正して,8年より正しく用いられることになった。ユリウス暦はただちにローマ帝国全域に普及したわけではなく,ヘレニズム化された東部,とくにギリシアでは固有の暦が残った。ユリウス暦の誤差は4年間で約44分進むことで,これが16世紀末には10日のずれとなり,春分の日が太陽年の春分より10日早くくることになった。これでは復活祭の日付決定に支障をきたす。そのためローマ教皇グレゴリウス13世が暦学者の意見をいれて修正し,その後の誤差が簡単に修正できるグレゴリオ暦 を制定した(1582)。なお,ローマの新しい暦法の採用者と実施者であるユリウス・カエサルとアウグストゥスの名は月名の7月(元来の第5月)と8月(元来の第6月)に残された。他の月名の改称(例えば9月をネロニス“ネロの月”とする)は取り消された。ただしアウグストゥスは元来小の月であった8月に1日を加え,その1日を2月から減じたため,大の月と小の月が交替する整合性が失われ,そのまま現代に及んでいる。

ローマの暦日の示し方は複雑で,月に三つの基準の日を設け,〈それに向かって第何日前〉と表現する。その際,第何日は基準の日をも含めて計算する。基準となる日はカレンダエKalendae(Calendae 。朔日,カレンダーの語源),ノナエNonae(3月・5月・7月・10月の7日,その他の月の5日),イドゥスIdus(3月・5月・7月・10月の15日,その他の月の13日)の3日である。週に当たるものはヌンディナエnundinaeと呼ばれる8日週で,7日間働き,8日目に市場に出て交易とか気晴らしをすることからきている。7日週は,旧約聖書の《創世記》に現れる創造6日と休息1日をユダヤ教徒とキリスト教徒 がまねて,7日に一度の安息日 を数えることからきており,ローマには1世紀にもたらされた。なお,7日週が曜日名とともに普及するのは3世紀以降である。曜日名は,ローマでは天体名を用い,古代末期のヘレニズム世界とビザンティンでは,ユダヤ教徒と同じく,順序で示した。7日週の起源はバビロニアにさかのぼり,曜日に天体名を当てはめるのは,カッシウス・ディオ によれば,エジプト人が当時知られていた5惑星に太陽と月を加えて占星術に用いてからのこととされる。時間はギリシアと同じく昼と夜をそれぞれ十二分する方法が採用されたが,1時間の長さは不定時法であった。夜を軍隊の見張りの4交替制から四分(そのおのおのをウィギリアvigiliaと呼ぶ)したことは,ギリシアと同様である。なお,1日は真夜中から始まった。

暦年の表し方は,2名のコンスル(任期1年)の名を冠して呼ぶのがもっとも一般的で,この方法はビザンティン時代まで受け継がれた。紀年の考え方は元来ローマにはなく,ロムルスとレムスによるローマ建国の年を起点とする方法は,最初は〈建国より何年を経て〉といった相対的な示し方であったが,しだいに紀年として確立した。ただしローマ建国年は前759-前748年の間で諸説あり,最終的にはアッティクスAtticusの算出した前753年をウァロ が採用して一般化した。そのほか後代にはさまざまの紀年が考案された。重要なものは,エジプトで行われたディオクレティアヌス紀元 である。これはディオクレティアヌス帝が即位した284年の8月29日(この月日は即位とは関係がなく,エジプト暦の年初)を紀年とするものである。ディオクレティアヌス紀元は,キリスト教の復活祭の計算に利用されたため,キリスト教世界全体に広まり,現在なおエジプト教会が用いている。上述のように教会は3世紀になっても8年法を用いていたが,それでは復活祭の日付決定に困難があるため,エジプトの教会は3世紀後半に19年周期を採用した。復活祭は,ユダヤ教の過越(すぎこし)の祭 と同じ日に祝わないとの方針がニカエア公会議 (325)で決められたため,同公会議は春分(3月21日に固定した)ののちの満月に続く日曜日と定めた。しかしこのような月の満ち欠けと曜日(もし日曜以外でもよいとすればきわめて簡単である)を組み合わせた日付を正確に決定するのは容易でなく,ディオクレティアヌス紀元をもとに,ユリウス暦と19年周期を組み合わせた復活祭暦表を作成しなければならなかった。

次に,旧約聖書の天地創造を紀年とする創世紀元(天地開闢(かいびやく)紀元)がある。これは世界が6000年続き,第6千年紀の中葉にイエス・キリストが誕生したとの信仰に基づくもので,キリストの受難と復活の正しい日付を確定する必要から,さまざまの計算法があった。天地創造の年は,ユリウス・アフリカヌスJulius Africanusによれば前5501年である。アレクサンドリアではパノドロスPanodōrosの前5493年とアンニアノスAnnianosの前5492年の両説があったが,ヒッポリュトス,クレメンスなどの教父は前者を採用し,天地創造の年月日を前5493年3月25日に置いた(のち7世紀より前5508年のビザンティン式 に改めた)。ビザンティン式では前5509年と計算するが,のち630年にゲオルギオスGeōrgiosがインディクティオ (後述)と合わせるため,前5508年と改めた(年初は9月1日)。そのほか,ネストリウス派では前5491年,グルジア教会では前5604年とする。ただしユダヤ教徒は後代の11世紀に,人祖アダムの創造を前3761年10月6日とする紀元を計算し,これを現代まで用いている。この創世紀元はのちの年代記など歴史書に盛んに用いられるが,どの紀年を基準としているかを確認しないと西暦に換算できないことになる。

現行のキリスト紀元 (西暦)は,525年にディオニュシウス・エクシグウスDionysius Exiguusが復活祭暦表を改訂する際に,それまでのディオクレティアヌス紀元がキリスト教の迫害者ディオクレティアヌスの名を冠していることをきらって案出したものであるが,肝心の計算に誤りがあった。今日ではイエス・キリストの生誕は一般に前4年と考えられている。しかし,今日では常識となっているキリスト紀元は当時はほとんど普及せず,一般に用いられるのは15世紀以降のことである。さらにキリスト紀元をそれ以前の年代(紀元前,B.C.)に適用したのはフランスの神学者プトDenis Petau(ペタウィウスDionysius Petavius)の《時の教え》(1627)が最初で,この方法が一般化するのは18世紀末のことにすぎない。そのほかにもさまざまの紀元(例えば皇帝の即位とか王朝の起源,さらに歴史上の事件を紀年とするもの)があるが,ここでは省略する。ただしローマからビザンティン時代にかけて逸することができないのはインディクティオindictioである。これは15年を周期とする単位で,元来は課税の基準を改定するまでの期間のことである。インディクティオは312年に初めて用いられ,ユスティニアヌス帝の537年より義務的なものとなった。東洋の干支と同じく,インディクティオそのものに通し番号をつけることは行われなかった。なお,インディクティオは近代に至るまでヨーロッパ諸国の暦に記載されていた。森安 達也

中世ヨーロッパの生活暦 中世ヨーロッパの生活の暦は黄道十二宮 とともに12ヵ月の労働を示すものとしてとくに注目される。それは聖書物語とともに,ロマネスク教会やゴシック聖堂の扉,モザイク床,内陣の石柱,いすの木彫(とくにミゼリコード),ステンド・グラスなどに見られ,また貴族の愛蔵した時禱書 などに残っている。聖像,聖画には永遠不変のキリスト教理念の具象化が意図されたが,暦絵には当時の人々の日常生活の種々相が表現されている。このため,その図柄は時代により,地方により大きく異なるばかりでなく,異教時代の題材も数多くとり入れられている。以下,古典期アテナイおよびヘレニズムの影響を強くうけた初期の暦絵が,中世後期に12ヵ月の労働を示す暦絵として定着する過程を述べることにする。

ローマ期には大きく分けて3種のタイプの暦絵が見られる。現存する最古の暦絵は前1~2世紀の建造物から移されて,今日アテネのハギオス・エレウテリオス教会のファサードを飾るそれである。そこには四季を示す人物像とともに黄道十二宮を示す図が彫られ,犂耕(りこう)や播種(はしゆ)の光景が示されている。これらの図柄は月々の気候の変化とこれに対応する人間の労働の変化を示すものであるが,ここに描かれた人物像は労働する人間ではなく,信仰の対象としてのギリシアの神々であることに注意しなければならない。このタイプの図柄はローマ期末までに各月特有の行動や事象を示すようになり,人物像のわきに果実や道具などが描かれるようになった。そこに描かれた人物像はもはや擬人化された神々ではないが,周囲の事物とは無関係に立つ静的な図像である。このタイプの暦絵はモザイク床などにもかなり広く分布しており,図柄にもさまざまな変化が見られる。

第2のタイプの暦絵は各月の神々の胸像あるいは首像によってその月を示すもので,その下部に黄道十二宮が刻まれている。第3のタイプの暦絵は各月の労働を描く。このタイプの暦絵は各月の労働を強調するローマの古い暦に由来するが,それは碑文として残るだけで図柄としては現存しない。この暦の系統をひく図柄がモザイク床や浮彫などにいくつか残っており,中世の生活暦の基礎となった。それらの図柄は第1のタイプの各月の擬人化の手法をとり入れ,これを労働重視の理念により発展させたものである。例えば,今日ルーブル美術館に収められているサン・ロマン・アン・ギャル教会のモザイク床(3~4世紀の作と推定)に見られるように,そこに描かれた人物像は第1のタイプの静的なそれと異なり,春は花をもって牡牛に,夏は勾(まが)り鎌をもってライオンに,秋は栄光の花冠をかぶってトラに,冬は厚いマントを着て種豚にまたがる能動的姿で表現されている。さらに,四季それぞれ7個の図柄にはブドウをつみ,種子をまき,枯枝をきるというように,実際に労働する人々の姿が描かれている(うち9図消失)。類似の図柄はランスの大聖堂のローマン・アーチにも見られる。こうして,ほぼ古典期末までに労働の暦絵の原型が成立した。そこには初期の静的な人物像から実際に労働する現実的なそれへという転換が認められる。しかし,その転換はそれほど容易ではなかった。

フランク時代に入ると現存する暦絵はぐっと少なくなる。9~11世紀の間には非常に多くの手写本が作られ,多くの聖画が描かれたが,暦絵はきわめて少ない。古典期の擬人化の手法が異教的,非キリスト教的であるとしてしりぞけられたためでもあろう。中世後期に普及した各月の労働の暦絵は,キリスト教における労働の尊重,あるいは労働による贖罪(しよくざい)観と直接に結びついて順調に発展したものでないことを知るのである。数少ない11世紀の暦絵のうち,フルダ派の手写本の図柄は古典期の手法を示し,ロアールのサン・メマンのそれは中世的図柄を示す。すなわち,1月-二つの顔をもつヤヌス が暖をとる図,2月-ブドウの剪定(せんてい),3月-角笛を吹く男が馬を駆る図,4月-花をもつ人物像,頭上からも花が咲く,5月-つなぎ縄をもつ男が馬に草をはませる図,6月-乾草作り,7月-穀物収穫,8月-ブドウ酒の樽作り,9月-ブドウつみ,10月-新ブドウ酒を樽から桶に移す図,11月-豚の売買,12月-豚の屠殺(とさつ)と塩漬。

このようにして,異教的要素を残しながらも11世紀末までに各月の労働の暦絵がほぼ定着する。イタリア,フランス,ドイツ,イギリスなど各地方の気候の相違による各月の労働の相違および労働の種類の相違も表現され,描かれた労働の種類も広がった。また従来,各月につき一人物像だったのに対して,ウィンチェスター の暦絵のように数人がともに労働するダイナミックな光景も描かれるようになった。12世紀以降,教会建築の最盛期を迎え,各月の労働の暦絵は教会を飾る彫刻やステンド・グラスとして,また貴族の愛蔵する時禱書の巻頭を飾る図像として,その題材を広げ,芸術性豊かなものが作られるようになった。教会暦 三好 洋子

中東における暦 639年に第2代正統カリフ,ウマル1世がヒジュラ暦 を定めて以来,イスラム世界では太陰暦と太陽暦との併用が続いてきた。断食明けの祭(イード・アルフィトル),犠牲祭(イード・アルアドハー),預言者の生誕祭(マウリド)などは太陰暦であるヒジュラ暦に従って行われ,19世紀半ばにグレゴリオ暦の使用が始まるまでは,年齢の計算や歴史の記述もヒジュラ暦によって行われるのが習わしであった。一方,農事や地租の徴収,あるいはエジプトの〈春風をかぐ祭Shamm al-nasīm〉やイランの〈春分の祭〉に代表される土着の祭礼は各地に固有な太陽暦に基づいて行われた。例えばエジプトではナイルが増水する8月末を年初とするコプト暦 が使われ,シリアでは雨が降り始め種まきが始まる秋を年初とするシリア暦が,またイランでは春分(ノウルーズ)を年初とするペルシア暦 が用いられてきた。現在でも,ヨーロッパ化にふみきったトルコ共和国を別とすれば,ヒジュラ暦と古来の太陽暦,それにヨーロッパから伝えられたグレゴリオ暦を併用する地域が少なくない。これらの暦のうち,農事をはじめとする生産活動ともっとも密接に関連していたのは,コプト暦やシリア暦などの太陽暦である。イブン・ワフシーヤは《ナバタイ人の農業書》(10世紀)の中でシリア暦による農作業の過程を詳しく記し,イブン・ハウカルやマクリージー もエジプトに関する地誌の中でコプト暦に基づく農事のようすを具体的に伝えている。イブン・ワフシーヤのシリア暦を例にとれば,おおよそ以下のごとくである。最初のティシュリーンⅠ月(10月)には耕起して冬作物を播種し,ティシュリーンⅡ月(11月)は稲を刈り入れる最後の月である。カーヌーンⅠ月(12月)末までには穀物の播種を終え,カーヌーンⅡ月(1月)にはワタ作地の耕起を行い,シュバート月(2月)には夏作物の灌漑を行う。アザール月(3月)はワタを植える月であり,ニーサーン月(4月)には穀物の刈入れが始まる。アイヤール月(5月)には引き続き穀物の収穫と稲の植付けが行われ,ハジーラーン月(6月)では小麦や大麦の脱穀,タッムーズ月(7月)では豆類を播種する。アーブ月(8月)はワタをつみとる月であり,アイルール月(9月)にはゴマの収穫と冬作物のための耕起が行われる。

暦はまた租税の徴収期を定めるうえで行政の問題とも密接に関連していた。地租(ハラージュ)が太陽暦によって徴収されたのに対して,季節に関係のない人頭税(ジズヤ)はヒジュラ暦に従って徴収された。ハラージュ年度とヒジュラ年度の間には,33年に1年の割りで年次の開きが生じたから,政府は検地や土地調査の機会にハラージュ年度を繰り下げて調節するのが慣例であった。太陽と月の運行は天文学者によって正確に計算され,近代以降は,毎年農事や礼拝の時刻を記した3暦兼用の暦が刊行されてきた。しかし現在でも,断食入りのときにはモスクの長老(シャイフ)がミナレットに昇って肉眼で新月を確認する行事を催す地域がある。これは暦,とくにヒジュラ暦の運用が実生活の面ではウラマーによってなされてきたことのなごりであろう。農事暦 佐藤 次高

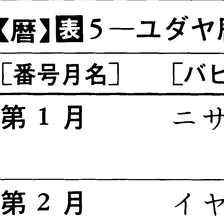

ユダヤ暦 太陽暦によって調整されたユダヤ人の太陰暦。1ヵ月が29日か30日の12ヵ月で1年とし,19年間に7回の閏月を入れる(3,6,8,11,14,17,19年目の第2アダル月)。通常1年は353~355日,閏月の入る年は383~385日ある。ユダヤ教の定めにより,1日は日没で始まり,日没で終わる。旧約聖書時代の月名は,本来,第1月,第2月と数字で数えられたが,バビロン捕囚 (前6世紀)以後,バビロニア月名を用いるようになった(表5)。また,ニサン月(3~4月)を正月とする春年が公式の暦であったが,2世紀以後,ティシュリ月(9~10月)に始まる秋年(農事暦)に変わった。3世紀ころから,創造紀元によって年号を数える。ラビの計算によると,世界創造後3830年にエルサレム第2神殿が破壊された。これはキリスト紀元70年の事件であるから,創造紀元から3760年減ずることにより,キリスト紀元の年数を得ることができる。主要な祭日は次のとおりである。新年祭(ティシュリ月1日),贖罪日 (同月10日),仮庵の祭 (同月15~21日),律法の歓喜祭(同月22日),ハヌカ祭 (キスレウ月25日~テベト月2日),トゥ・ビシェバト祭(シェバト月15日),プリム祭 (アダル月14日),過越の祭 (ニサン月15~21日),ラグ・バオメル祭(イヤル月18日),七週の祭(シワン月6日),ティシュア・ベアブ祭(アブ月9日)。石田 友雄

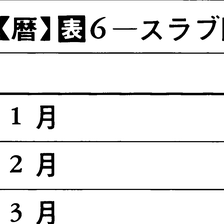

スラブ圏の暦 スラブ圏でもカトリックを奉ずるポーランド,チェコスロバキアなどは西ヨーロッパの暦法を用いた。ただし月の名称はラテン語起源のものではなく,民間暦起源である(表6)。曜日の名称は天体名ではなく,土曜と日曜を除き,順序で示した。東方正教文化圏に属するロシア,ブルガリア,セルビアなどは,ビザンティンの暦法を受け継いだ。したがってキリスト教の色彩が強く,年代記作者は創世紀元を自国の歴史の記述に用いた。古代のロシアでは暦年は3月または9月に始まったが,14世紀には9月暦に統一された。ピョートル大帝は1700年より新年を1月1日に移したが,正教会もラスコーリニキ もこれを悪魔の所行として非難した。月の名称はラテン語起源のものがギリシア語を経由してもたらされ,民間暦起源のものを駆逐した。曜日は前述のカトリック・スラブ圏と同様である。19世紀になると,ロシアでは知識層を中心にグレゴリオ暦の採用が主張されたが,正教会の強い反対があって実現しなかった。対外的には当然グレゴリオ暦を用いなければならず,暦の二重性は不便このうえなかった。ロシア革命後の1918年2月についにグレゴリオ暦を採用した。ソビエト期の29年に5日週の採用が布告され,世界を驚かせたが,運用に不便があったため,31年より6日週に変わった。7日週の改正は,フランスの革命暦 にも見られるように,宗教の影響を断ち切る政策でもあったが,長続きせず,第2次世界大戦の激化した40年に7日週に戻されている。森安 達也

メソアメリカの暦 16世紀にスペインに征服されるまでメソアメリカ文化は高度に発達した暦を使用していた。なかでもマヤ暦とメシカ(アステカ)暦がよく知られており,細部において違いはあるが基本的には同じ型の暦がこの文化圏全域で使用されていた。もっとも基本となる暦は,365日からなる太陽暦と260日からなる祭祀暦であり,これら二つの暦を組み合わせて使用した。祭祀暦はメソアメリカ独特のもので,その1年の日数260という数は,太陽が天頂から南へ動き再び天頂へ戻る日数からとられたとする説が有力である。この暦は,1から13までの数字と20の動植物や自然現象の名の二つの要素からできている。例えばメシカ暦では,1のワニの日,2の風の日,……,13のアシ(ヨシ)の日,次に数字は1に戻り,1のジャガーの日,……,7の花の日,今度は日がもとへ戻り8のワニの日と順次組み合わせていくと260日して1周期が完了する。太陽暦は各月が20日からなる18の〈月〉に5日が加えられ365日とする。この場合各月に名まえがつき日は数字で表される。数字はマヤ暦の場合0から19までが使われるが,他の地域では1から20がふつうである。これら二つの暦の4要素を組み合わせると,1万8980日つまり太陽暦で52年して1周期が完了する。これがメソアメリカ文化における1〈世紀〉である。またこの間,太陽暦の第1日目に当たる祭祀暦の日の名は,数字は異なるが,20の名のうちつねに四つの名に限られ〈年の担い手〉として特別な意味をもたせた。年代を記録する場合,ふつう1〈世紀〉間における日付を記しどの〈世紀〉かは記さないが,マヤ古典期には長期計算法と呼ばれる方法が使われた。これは天文暦の前3113年8月11日を起算日とし,二十進法を多少変形させた記数法によって起算日からの日数を記し,同時にある〈世紀〉のどの日にあたるかも記した。また位取り記数法が発明されたことで〈零〉も発見された。

このように発達した暦法は起源をメソアメリカ先古典期に求めることができ,古典期になって一般化した。さて本来農耕社会の要求から発達する天文暦法が,メソアメリカ文化においては,その社会を支配したとまでいえるほど重要な地位にあった。天体の運行から,明と暗,生と死などの二元論的宇宙観が形成され,そこから世界の滅亡と再生の思想が生み出され,再生を促すための人身犠牲が一般化していた。都市計画にみる都市の基本線の方角,建築物の配置や大きさなども天文暦法から決定された。暦は占いの書でもあり,日々の吉凶を伝えた。そのため人々の人生は暦によって決められた。名まえは誕生日の名がとられ,その日によっては神にさえなりうる運命が与えられた。また,金星の周期をもとに一神教的なケツァルコアトル神が創造され,新勢力の支配思想とされたように,支配者の交替に伴って天文暦法は政治的にも利用されたのである。大井 邦明

未開社会の暦 人類は二つのタイプの時間の認識のしかたを発展させてきた。一つは〈直進する時間〉であり,今一つは〈繰り返される時間〉である。〈直進する時間〉とは決して後戻りすることのできない時間で,例えば,人が生まれそして死んでいくというような時間の流れをいう。一方,〈繰り返される時間〉は,たえず循環する時間,例えば,夜が明けて昼になり,さらに夜になって再び朝となるような時間をいう。そして,〈文明の暦〉は,この二つのタイプの時間の認識が統合されてでき上がったものであり,年を数える起点が設定されている。それに対していわゆる〈未開社会の暦〉は〈繰り返される時間〉のみから成り立っている。ただし,その社会において〈直進する時間〉の認識がないのではない。ただ,それが〈繰り返される時間〉と組み合わされなかっただけである。暦というものは,基本的には〈繰り返される時間〉の体系づけられた具体的表現なのである。そして,このような認識のない社会は知られておらず,ひいては暦のない社会はないと考えてよい。

時を数える基本は日であるが,東南アジアをはじめ各地で昼の時間と夜の時間とを独立した単位と考える民族が多い。昼は人間の時間,夜は精霊,悪霊などの時間に区分されている。週の単位をもたない民族も多く,市場の開催される単位で週にあたるものが数えられることがある。これを市日週market weekという。夜の活動の多い太平洋地域では,月の満ち欠けで日が数えられ,新月から満月までを一循とする単位が見られ,そして月の単位に組み上げられていく。しかし,月の満ち欠けや日も数えない民族も多くあり,星や自然の移り変りのみを基準として,年をいくつかに分けている民族も見られる。1年を単位として,暦を整合的に循環させることはそれほどやさしいことではない。それは,1年が365.2422日というように,日によって割り切れる整数ではないことがその理由である。そのため,なんらかの方法でこの端数を処理しない限り,暦は規則正しく循環しなくなってしまう。

この端数の処理をどのように行っているかによって,未開社会に特徴的な暦をいくつかの類型に分けることができる。特定の植物の開花や特定の渡り鳥の出現,ある特定の雛鳥の鳴声,川の増水,ある虫の出現,ある魚の出現など特定の自然現象が新しい年の指標として用いられるものが,自然暦と呼ばれるものである。例えば,メラネシアのニューブリテン島では,ある特定の植物が花をつけたり,葉が散ることを指標として1年が12の期間に分けられている。また,フィリピンのボントック・イゴロット諸族ではこの植物が稲のみに集中し,稲作のいろいろの作業と関連して8の期間に分けられている。このように稲との関連で形成される暦をとくに稲年(いなどし)rice yearと呼ぶ。未開社会の暦はつねに月の満ち欠けと組み合わされるとは限らないが,月と組み合わされた暦のほうがより一般的である。太陰自然暦luni-natural phenomena calendarと呼ばれる暦も各地で見られ,この暦では13の月の名称をもつものが多い。そして,オセアニアではパロロ の出現が13番目の月を数え入れるかどうかの指標となっている。台湾のヤミ族ではトビウオの出現が指標となっている。このような自然暦では,それらの自然現象の出現日の不確定性はあるものの,永続して使用する暦としては大きなずれは起きないしくみとなっている。

日没時に東の水平線あるいは地平線に特定の星あるいは星座が出現する日を年の始めとするのは星座暦sidereal calendarと呼ばれる。この種の暦でもっともよく発達した暦はミクロネシアに見られる。ここでは,12~19の星および星座の出現が年の下位単位の分割の指標となっている。この暦も,月の満ち欠けと組み合わされた太陰星座暦luni-sidereal calendarが多く見られ,太陰自然暦と同様に13の月の名称をもつものが多い。しかし,インドネシアのハルマヘラ島の暦のように半年しか月に名称のない場合もある。年の始めの指標とされる星あるいは星座にはすばる,オリオン・ベルト(オリオン座の中心に並んだ三つの星),アンタレス(さそり座の中心となる赤色の1等星)などがあるが,とくにすばるを指標としている暦はすばる年pleiades yearと呼ばれ,オセアニア,アフリカ,アメリカなど,世界中に広く分布する暦の一つである。これらは自然暦よりは精確な暦である。

暦は明らかに生業と結びついて発達してきたものである。狩猟・採集,漁業,農業のいずれの生業においても,その次々とつながる作業の予測を必要とした。しかし,それだけではなく,儀礼などの宗教行事の発展とともに暦はより精確になっていったと考えられる。台湾のブヌン族の〈絵暦〉には,このような儀礼にかかわる日々が綿密に記されているのはその一例と考えてよいであろう。吉田 集而

〈レキ〉

〈レキ〉 〈こよみ(ごよみ)〉「絵暦・花暦」

〈こよみ(ごよみ)〉「絵暦・花暦」

奪(さんだつ)した王莽(おうもう)は初始1年(8)の11月戊辰の日に天子の位についたが,《漢書》王莽伝には〈戊辰直定〉とあり,この日が〈定〉の日にあたり吉日であったと思われる。《漢書》游俠伝には迷信的暦注を守ったため思わぬ不幸な目にあった記事が見える。すなわち張竦なる人物が賊に襲われるのを知りながら,当日が反支日で移動を慎む日であったため,家にとどまったために殺されたという。〈游俠伝〉の注によると,後漢の桓譚(かんたん)がこの事件を批判して,〈通人の蔽なり〉といったという。もの知りであったがため,かえって思わぬ不幸にあったという意味であるが,迷信を信じて災害を受ける例は,昔も今も変わりないといえよう。〈十二直〉の例に見るように,迷信には日の干支に結びつけて配当したものが多い。もちろんその例外もある。現在日本で流行している〈

奪(さんだつ)した王莽(おうもう)は初始1年(8)の11月戊辰の日に天子の位についたが,《漢書》王莽伝には〈戊辰直定〉とあり,この日が〈定〉の日にあたり吉日であったと思われる。《漢書》游俠伝には迷信的暦注を守ったため思わぬ不幸な目にあった記事が見える。すなわち張竦なる人物が賊に襲われるのを知りながら,当日が反支日で移動を慎む日であったため,家にとどまったために殺されたという。〈游俠伝〉の注によると,後漢の桓譚(かんたん)がこの事件を批判して,〈通人の蔽なり〉といったという。もの知りであったがため,かえって思わぬ不幸にあったという意味であるが,迷信を信じて災害を受ける例は,昔も今も変わりないといえよう。〈十二直〉の例に見るように,迷信には日の干支に結びつけて配当したものが多い。もちろんその例外もある。現在日本で流行している〈

(れき)+曰(えつ)。〔説文新附〕七上に「

(れき)+曰(えつ)。〔説文新附〕七上に「 (歴)lyekは同声。

(歴)lyekは同声。