精選版 日本国語大辞典 「検地」の意味・読み・例文・類語

けん‐ち【検地・撿地】

- 〘 名詞 〙 土地の面積、また、その土地からの収穫量、生産高などを調査すること。豊臣秀吉によって全国的に実施、徳川氏に継承された。竿入。縄打。地検。また、一般に、土地の測量のこと。

- [初出の実例]「下地不審之間、重て一同江可二撿地一之由治定之間」(出典:鶴岡事書日記‐応永二年(1395)閏七月二五日)

- 「又秀吉日本国中撿地し侍りて」(出典:太閤記(1625)三)

百科事典マイペディア 「検地」の意味・わかりやすい解説

検地【けんち】

→関連項目伊奈忠次|石見検地|大久保長安|黒羽藩|鍬下年季|検見|検地竿|検地条目|検注|石盛|小諸藩|地押|地方凡例録|寺社領|新田開発|高遠藩|天王寺|名請人|幕藩体制|肥後一揆|備前検地|百姓|平野郷|分米|増田長盛|村鑑大概帳|村明細帳

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「検地」の意味・わかりやすい解説

検地 (けんち)

封建領主が自己の所領を把握するために,農民の保有する田畑・屋敷地の面積・石高を調査し,村高・村境を決定する土地・人民調査をいう。言葉としては戦国期から使われたが,豊臣秀吉の太閤検地以来公用語として定着した。俗に竿入,竿打,縄入,縄打などともいった。土地人民の調査そのものは古代からあり,律令制下の田籍・田図と戸籍計帳,荘園制下の検注や内検,鎌倉幕府の大田文(おおたぶみ)などがある。戦国末期に大名の一円支配が進行するにつれて大名独自の検地が行われるようになり,今川,後北条,武田,毛利ら戦国大名の検地が知られている。織田信長も畿内とその近国や越前,信濃など征服地の検地を行った。しかし検地の方法や石高・貫高・永高・苅高などの表示,面積の単位,石盛をする枡の大きさなどまちまちであった。また検地の形態は指出(さしだし)といって,家臣に自分の所領の明細を書き上げさせたり,征服するにしたがって従来の領主または農民から調査書を提出させるなどの方法がとられていた。

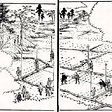

全国ほぼ同一の規準で実地に測量する検地を実施したのは秀吉の太閤検地である。秀吉は戦国大名以来の検地を発展的に継承し,全国征覇の過程で征服した大名の領地を厳格な態度でつぎつぎに検地していった。検地の実施に際しては,本来の領主とは異なる人物を検地奉行に任命し,その奉行が下役を率い直接現地におもむいて指揮した。まず村の境界を定め,1村単位で土地1筆ごとに面積を測り,等級を定め,斗代をかけて石高(玄米の公定収穫量)を決め,耕作者であり年貢負担者となる名請人1人を定め,以上の結果を村の総石高とともに検地帳(水帳ともいう)に記載した。

江戸時代の検地

江戸幕府は秀吉の検地方式をほぼ踏襲し,慶長期(1596-1615)に全国規模の検地を開始し,関東・東海など各地で実施した。これを新検といい,それに対して太閤検地を古検といった。新検では古検で除地とされた所や山林・原野まで石盛し,1間の長さを古検の6尺3寸(約190.9cm)から6尺(約181.8cm)に短縮したこともあって,全体として石高・年貢高増加の傾向を示し,後世〈慶長の苛法〉といわれた地方も少なくない。新検によって増加した高は出目高といった。江戸時代の検地は勘定奉行が管轄し,その命により検地奉行が帳付・竿取・目付役などの下役を連れて現地におもむき,村役人らの案内で村ごとに検地した。検地用具には小方儀,製図用具(分度,針,規,矩,定木),細見竹,梵天竹,十字木,間竿,尺杖,水縄などがあり,古検地帳を点検しながら地引帳,地引絵図,耕地絵図,手帳,野帳,清野帳などの書類を順次作成し,清野帳を村方へ閲覧させて相違ないことを確かめたのち,それをもとに最終的に検地帳がまとめられた。慶長・元和の検地につぐ寛永・慶安期(1624-52)の検地は,幕政初期の農政の仕上げともいうべきもので,1649年(慶安2)にはいわゆる〈慶安御触書〉32ヵ条とともに〈検地掟〉26ヵ条(慶安検地条目)が出されている。ついで寛文の関東総検地,延宝の畿内・近国の幕領検地(寛文・延宝検地),さらに貞享の上野などの検地,元禄の信濃・飛驒などの検地(元禄検地)があり,そのたびに新しい規準が若干ずつ加えられていき,1726年(享保11)には詳細な新田検地条目32ヵ条が出された。これより享保以前の検地を古検,以後のそれを新検と称し,元禄以前に検地した耕地を本田畑,元禄以後享保以前に検地した新田を古新田といって,享保以後の新田と区別した。

この検地条目により関東諸国と大和の検地が実施されて以後,幕府の手による大がかりな検地はなかったが,新田の本田への組入れ,隠田の摘発,年貢増徴などのため,享保以後も小規模の検地は幕末にいたるまで各地で実施された。各藩で大名が領内を独自に検地するのを内検といったが,その場合でも問題があれば勘定奉行に伺をたてた。正規の検地のほかに,竿入をせずに見計いによって古検の村高に一定の増高をつけて無地増高とする検地を居検地,品位・斗代は従来どおりとして面積のみ測量し修正する略式の検地を地押または地詰,部分的な対象地をこまかく区分した絵図に作って反別をただす検地を廻り検地,境界争論などによって行う検地を論所検地といった。また検地は麦・稲の刈入れ後に行われることが多く,季節によって春検地と秋検地の別があり,春検地はその年から,秋検地は翌年から高に組み入れられるのが通例であった。検地の結果は農民生活に直接ひびいたので農民の関心も高く,実施に際しては検地役人が賄賂をとって手心を加えるなどの不正が起こったり,検地の結果訴訟が起こされたり,逆に訴訟によって検地が実施されたり,打出しをねらった検地などでは検地反対一揆が起こったりした。1842年(天保13)近江三上山一揆が8名獄死という犠牲をはらいながら検地を中止させたのはその一例である。明治維新により,それまで幕府や諸藩の行った検地は,地租改正業務のなかに引き継がれた。

執筆者:松尾 寿

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「検地」の意味・わかりやすい解説

検地

けんち

室町末期から江戸末期にかけて封建領主が行った土地の測量調査。律令制(りつりょうせい)下の検田、荘園制(しょうえんせい)下の検注にあたる。竿入(さおいれ)、縄打(なわうち)、縄入(なわいれ)などともいう。検地の実施に際しては、まず検地の基準・方法などを示した条目が公布され、ついで検地奉行(ぶぎょう)が任命されて、その下に筆取(ふでとり)、竿取(さおとり)、雑使などが置かれ、これらの検地役人は不正行為をしない旨の誓詞を出して実施にあたった。すなわち、村ごとに田畑屋敷などを一筆ごとに測量し、その位置、等級(上・中・下・下々(げげ))、面積、石高(こくだか)(分米(ぶんまい))および名請人(なうけにん)などを調査決定して、村高を把握するとともに、その作業過程で野帳(のちょう)、地引帳、地引絵図などをつくり、最終的に検地帳を作成して領主に提出・報告した。この検地は、封建的支配の確立を目ざす領主が、その権力の基盤をなす土地・農民を直接掌握するための、もっとも基本的な政策の一つであった。

土地の測量調査は古くから行われたが、それを検地と呼び始めたのは室町末期からである。この時期には後北条(ごほうじょう)、武田、毛利(もうり)、織田(おだ)らの諸氏による部分的な検地がみられるが、これを全国的規模で統一的に実施したのが、1582年(天正10)から1598年(慶長3)にかけての太閤(たいこう)検地である。太閤検地では、6尺3寸四方を1歩(ぶ)、300歩を1反(たん)とし、石高、名請人を公定して掌握したから、従来の荘園制的支配関係が清算され、石高制、兵農分離などが確立されて、近世封建制の基礎となった。江戸幕府も1601年(慶長6)から1623年(元和9)の間に、伊奈忠次(いなただつぐ)、大久保長安(ながやす)、彦坂小刑部(ひこさかしょうぎょうぶ)を奉行に任じて、関東を中心に、6尺1分四方を1歩とする総検地を行い、さらに寛文(かんぶん)(1661~1673)、延宝(えんぽう)(1673~1681)、元禄(げんろく)(1688~1704)年間には藪(やぶ)、沼、荒地をも石盛(こくもり)して石高に入れる厳しい検地を実施した。この慶長(けいちょう)以降の検地を新検、太閤検地を古検(こけん)とよんだが、1726年(享保11)の総検地後は、それより前を古検、以後を新検と称した。各藩でも財政再建のため検地を実施した。検地実施期は春秋の稲麦の刈入れ後が主で、春検地はその年から、秋検地は翌年から高入となり租税の基礎となった。検地は農民にとって隠田(おんでん)の摘発、負担の増加となりやすかったから、しばしば百姓一揆(いっき)の原因となった。検地には村中を縄入する本検地、新田や論所(ろんしょ)を部分的に縄入する新田検地・論所検地や、打出しの見込める古検の地を竿入せず見計らいで増高する居(い)検地、田畑の等級・高・石盛は変えず反別のみを丈量し直す地押(じおし)(地詰(じづめ)、地坪(じならし))、田畑の周囲を絵図に写し分間法を用いて丈量する廻(まわ)り検地などの種類があった。幕府や諸藩の検地事業は、明治維新後、地租改正事業に引き継がれた。

[宮川 満]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「検地」の意味・わかりやすい解説

検地

けんち

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「検地」の解説

検地

けんち

縄入(なわいれ)・縄打(なわうち)・竿入・竿打・地押(じおし)とも。戦国期以後,とくに近世の領主が所領を把握するために行った土地の基本調査。江戸時代の検地は,村単位に実施され,1筆ごとに所在地や地種・面積・等級・名請人を確定し,さらに村の生産性を米の収穫量(石高)に換算するもので,検地によって確定された検地帳は年貢や諸役賦課の基礎台帳として重要であった。戦国期には後北条氏や今川氏をはじめ多くの大名が検地を実施しているが,その過半は指出(さしだし)が中心である。豊臣秀吉による太閤検地は全国をほぼ同一の検地基準で把握しようと試みたもので,1段=300歩,1間=6尺3寸という新たな基準値が設定され,30歩=1畝とする畝歩制がとられた。江戸幕府の検地は,おおむね太閤検地の基本方式を踏襲したが,その基準値は1間=6尺とされた。幕府の検地としては慶長検地,寛永・慶安検地,寛文・延宝検地,元禄検地などが重要であるが,18世紀に入ると,新田(しんでん)検地を除き大規模な幕領検地は実施されなくなった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「検地」の解説

検地

けんち

戦国時代以降,大名は領国の土地生産力と財政および知行制施行の基礎として土地調査を実施した。特に豊臣秀吉は全国統一完了以前からその平定地に奉行を派遣し,土地面積・品等区分をして石盛を行い,収穫高・貢租高・耕作者を決定し,土地・農民を直接支配することになった。江戸時代にも藩主などが国替すると施行した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

防府市歴史用語集 「検地」の解説

検地

世界大百科事典(旧版)内の検地の言及

【家数人馬改帳】より

…家数改帳,家付帳,家付人付帳,棟別帳,人畜改帳などの名がある。検地帳が土地生産力を記録するのに対して,家数人馬改帳は村内の百姓竈(かまど)ごとに受持高,家族の男女別年齢・軒数・牛馬数・屋敷地を調査し,村落構成員を把握するばかりでなく,村ごとに男女別・年齢別の集計を出すことによって夫役負担能力のあるものを書き上げさせた。すなわち役負担可能な家(役家)と役夫の台帳である。…

【江戸幕府】より

… この志向を全国的規模で実現したのが豊臣秀吉であった。秀吉は検地(太閤検地)を基礎とした兵農分離によって武士,百姓,町人の身分を設定し,それによって全国民を支配する制度を創設した。検地の結果,戦国大名によっても完全に把握されなかった土豪的武士は士・農いずれかに整理されて下剋上に終止符が打たれ,士とされたものは秀吉を頂点とする大名以下の知行体系の中に位置づけられた。…

【寛文・延宝検地】より

…寛文~延宝期(1661‐81)に関東および畿内の天領を中心にして実施された検地。この検地のねらいは,近世初頭以来の農業生産力の発展を基礎にして自立した小農を,米納を基軸にした生産物年貢の負担者として領主が直接に掌握しようとするものであった。…

【下作人】より

…1587年(天正15)10月20日の若狭国三方郡世久見浦あての浅野長政掟書に〈おとな百姓として下作ニ申付,作あいを取候義無用ニ候。今まて作仕候百姓直納に可仕事〉(渡辺文書)とあるように,近世初期の検地の過程で,中間得分収取権的所職が否定されて,農民の耕作権の公認とその年貢負担関係の対領主一本化が進行することにより,中世的な下作人は消滅した。近世の下作は小作の別称である。…

【検地竿】より

…間竿(けんざお)ともいう。太閤検地以来,検地の際に使用された測量用具で,検地のことを竿入・竿打などともいった。太閤検地では基準となるべき曲尺1尺(約30.3cm)の検地尺をもとに作製された6尺3寸(約190.9cm)=1間の竿を用いた。…

【検地条目】より

…封建領主が検地実施に際して検地役人にあてて出した検地実施規則のことで,〈検地条目〉と銘うったものもあるが,〈掟条々〉〈定条々〉〈置目〉などさまざまある。実際に検地役人を派遣して1筆ごとに測量する検地方法は太閤検地に始まり,検地条目もそのときからと考えられる。…

【元禄検地】より

…寛文・延宝検地につぐ江戸時代中期の検地。通例は5代将軍徳川綱吉の政権下(1680‐1709)で実施された江戸幕府の検地をさす。…

【石高制】より

…土地の標準収穫量である石高を基準にして組み立てられた近世封建社会の体制原理をいう。

[貫高制との相違]

戦国大名も貫高制に基づいた検地を行い,軍役基準を定めたが,土地面積に応じた年貢賦課が原則で,どれだけの収穫量があるかについては無関心であった。田畠をそれぞれ上中下に分け,それに応じて年貢額が算出される例もあるが,たとえば後北条氏の場合のように,田1反=500文,畠1反=165文と,年貢額は固定されていた。…

【石盛】より

…検地に際して田畑・屋敷地の公定収穫量(石高)を算出することをいうが,その反当り換算率すなわち斗代のことをもさす。石盛によって算定された石高に一定の率をかけて年貢・諸役が賦課されたので,石盛の高低は貢租量の多少に関係した。…

【古検・新検】より

…江戸時代の検地用語。この区別には,(1)天正・慶長年間(1573‐1615)に行われた太閤検地を古検,その後徳川氏の検地を新検という。…

【指出(差出)】より

… 戦国期の大名による指出の徴収は,たてまえを基本に作成された〈領主指出〉と,より実態に近いものを記載した〈百姓指出〉とのズレを明らかにすることとなり,大名の在地掌握は強化されることとなった。この時代になると指出徴収は検地と呼ばれるようになった。全国統一への一歩を踏み出した織田信長も荘園領主たちから指出を徴収しており,豊臣秀吉も明智光秀を倒した直後から指出徴収をはじめた。…

【地押】より

…江戸時代検地の一種で,地詰(じづめ)ともいった。丈量の方法は検地と同じであるが,田畑・屋敷地の品位・斗代(とだい)は従前のままとし,単に縄・竿を入れて実際の面積を測り従前の検地帳記載面積とのくいちがいを修正する略式の検地をいう。…

【丈量】より

…中国で徴税の基礎固めのために行われた検地のこと。隠地の増大時期または国初期に実施された。…

【戦国大名】より

…大名はその地主取分たる加地子得分を給恩として与え,貫高制のなかにくりこみ,侍身分たる軍役衆として把握し,軍役を負担させ,寄親・寄子制などによって組織化していった。 このような軍役体系としての貫高制をささえ,戦国大名の新しい体制樹立の中核的な政策としてうちだされたのが検地であった。その検地はさまざまの方式があるが,指出(さしだし)検地が基本であって,その最大のねらいは地主得分の吸収ということにあった。…

【測量】より

…鎌倉時代には公田の調査が国ごとに行われ,作成された台帳は〈大田文(おおたぶみ)〉といわれる。戦国時代には各戦国大名が検地を行っているが,豊臣秀吉による検地が有名である。これは1582年(天正10)から98年(慶長3)にかけて全国にわたって行われたもので,太閤検地として有名である。…

【太閤検地】より

…豊臣秀吉が全国的に実施した検地の総称。1582年(天正10)秀吉が明智光秀を山崎に破った直後,山城の寺社から土地台帳を徴集し,現実の土地所有・保有関係の確認を行ったことに始まるが,その2年前に,秀吉は織田信長の奉行人として播磨検地の実務を担当し,家臣に石高表示の知行宛行状(ちぎようあてがいじよう)を発給し,家役・諸公事の免許を行っているから,これが事実上の太閤検地の始期とみなされている。…

【兵農分離】より

…このようななかで土地との結びつきを強め,小経営として自立し,領主に対して年貢・夫役(ぶやく)を負担するようになった農民を,本百姓または高持百姓という。彼らは検地帳に登録され,田畑・屋敷を所持し,村落共同体の基本的構成員として用水・入会などに参加する権利をもっていた。 同じく,兵農分離による〈兵〉の形成は,上層の名主百姓が生産過程から遊離していくことを基本コースとしている。…

【村絵図】より

…現在の地図のように北が上に描かれるとは限らないが,東西南北はわかるようになっている。検地にあたって,検地帳とともに作成されることになっていたようだが,寛永(1624‐44)以前のものは残存量がごく少ない。村絵図には村の景観全般を描いたものと,必要な部分だけを描いたものがある。…

【村切】より

…日本の近世において,村の範域内にその村の耕地を集中すること。近世前期の検地により達成された。検地以前にも集落と耕地の関係には一定の地域的なまとまりはあったが,それは緩やかであった。…

【屋敷】より

…近世に屋敷といえば,もっぱら家の建つ敷地の意味に限られるが,この一義化は以上の前提のうえに成立したのである。【義江 彰夫】

[近世]

近世の村方では,百姓の屋敷は検地を受けて高請地(たかうけち)となり,年貢の賦課対象とされた。しかし近世初頭の検地においては,前時代の土豪,給人のうち,武士化の道をとざされ,検地を受けて庄屋,肝煎(きもいり)などとして在地にとどまった者は,その屋敷が除地(じよち)とされ,年貢負担を免除された。…

※「検地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...