精選版 日本国語大辞典 「海流」の意味・読み・例文・類語

かい‐りゅう‥リウ【海流】

- 〘 名詞 〙 海の中を、ある幅をもって定常的に一定の方向に流れている流れ。黒潮などの暖流と、親潮などの寒流とがある。原因としては、風圧による吹送流、海の内部の密度差による密度流、風、気圧、雨、流入河川のために海面が傾斜し、このために起こる傾斜流、いろいろな原因によって流れが生じたとき、そのあとを補うために起こる補流などが考えられる。

海流の語誌

江戸時代の蘭学では、オランダ語 stroom を小関三英の「新撰地誌」や渡辺崋山の「新釈輿地図説」は「海流」と訳したが、崋山が蛮社の獄によって捕えられ、その蔵書が幕府に没収された結果、「海流」はあとに引き継がれなかった。明治初年は「潮流」「平流」が優勢で、「海流」を採用したものとしては矢津昌永の「日本地文学」があるが、その後は「洋流」も加わり、「海流」が優勢になるのは明治も末のことである。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「海流」の意味・わかりやすい解説

海流

かいりゅう

ocean current

海水がある程度以上の速さ、幅、厚みをもち、ある程度以上の距離を、ある程度以上の期間にわたってほぼ同じ方向に流れる運動をいう。「ある程度」には決まった定義はないが、いちおうの目安としては、毎秒10センチメートル(速さ)、100キロメートル(幅)、100メートル(厚み)、1000キロメートル(距離)、100日(期間)である。川と違って海流の流路(位置)は時間とともに変わる。また流路のなかでの速さや向きは場所によっても変わるが、長い時間で平均をとれば、ほぼ同じ位置、速さ、向きを保っている。黒潮、親潮のように海流にはかならず名前がついている。

[半澤正男]

海流の成因

海流の成因について大きく分けて二つの考え方があった。一つは高緯度の表層でつくられる重い水が深層に沈んで海水全体を駆動し、その一環として海流が生ずるという対流説であり、もう一つは海面に働く風の力が海水を引きずるという風成説である。対流は海水密度の違いによって起きる。密度の違いの源は海面での加熱・冷却による水温の違いと、海面での蒸発・降水による塩分の違いなので、対流説は熱塩効果説、あるいは熱塩循環説といいかえてもよい。レオナルド・ダ・ビンチは、「赤道海域の海水は太陽によって強く熱せられて膨らみ、海面は高くなる。高緯度の海面はそれほど高くならないから、海面は赤道から高緯度に向かって下り勾配(こうばい)となり、この斜面に沿って海水は滑り落ちる」という意味の説明をしている。この考えは対流説に近い。ロシアの物理学者E・H・レンツの深層循環説は、「高緯度の表層の重い水が沈降し、低緯度に向かって流れ、低緯度で表層へ浮かび上がる」という対流説で、事実とほぼ一致している。海況・海上気象データの収集に大きな貢献をしたM・F・モーリーも対流説を採った。

風成説をかなり正しい形で述べたのはレネルJames Rennel(1742―1830)である。15世紀のコロンブス以後、大西洋を横断する船が増え、北アメリカの東岸沖を流れる湾流に関する知識は増えていた。当時すでに湾流の流れ方とその上を吹く風とは関係がないことはわかっていた。レネルは、風の力で引きずられた海水が、島や大陸の近くに集積して海面が(水準面に対して)傾斜し、新しい、風とは直接の関係がない海流が生ずるのだ、と考えた。優れた政治家であり、科学者でもあったB・フランクリンも風成説を採った。

名高い観測船チャレンジャーChallengerの世界一周探検航海(1872~1876)をイギリス王立協会で提案したのはカーペンターWilliam Benjamin Carpenter(1813―1885)である。彼は、海洋研究の分野でイギリスの指導的地位を確保し続けるための研究航海が必要であることを強調したのであるが、本当の提案理由は別のところにあったらしい。カーペンターは海流の成因として対流説を唱えた人である。対流説が正しいことを実証するために二度にわたってジブラルタル海峡を調査し、海峡の表層では軽い海水が大西洋から地中海へ、深層では重い海水が地中海から大西洋に流れていることを示した。しかし、海流は風の力で起きると信じていた人々は納得しなかった。そこで彼は、ジブラルタル海峡という小さな空間ではなく、世界中の海という広い空間で自分の考えを証明したかったのである。観測結果は南極海の表層から沈んだ海水が大西洋にもぐりこむことを示唆しており、彼の目的はある程度は達せられた。

これら二つの考え方をめぐって、カーペンターとクロルJames Croll(1821―1890)は1870年から1875年までイギリス王立協会を舞台に激しい論争を繰り広げた。カーペンターは学界の権威者である。クロルは独学の研究者で、氷期・間氷期の繰り返しは地球の軌道の変化によるとしたことで知られている。クロルは風成説を主張した。二人とも自説を曲げず、決着をみなかった。決着をつけるだけの知識の積み重ねがなかった。

コリオリが、のちにコリオリの力とよばれる力――地球の自転に伴って現れる見かけ上の力、本当は力ではないが――について述べたのは1835年であるが、それが海流に対して非常にたいせつな働きをしていることが広く認められるのは20世紀初めである。流れの速さが同じであってもコリオリの力の大きさは緯度によって変わることの効果(β(ベータ)効果という)に気づくのは20世紀のなかばである。1878年にドイツの高校教師ビッテE. Witteは、コリオリの力と海流の関係について卓見を発表していたが、まったく顧みられなかった。

1819年に「海水の密度が最大になる温度」の研究結果が発表されていたが、その後、長い間、淡水と同じく「海水も4℃で密度が最大になる」と誤って広く信じられていた。海洋研究者といってもよいほどに海に深くかかわり、海の生物や物理について300篇に近い論文を書いたカーペンターですら、「海水が冷えてゆくとき、凍るまで密度は増え続ける」ことを知ったのは1869年だった。この誤解がもとで、レンツの説は19世紀末まで無視されるか否定されるかのどちらかだった。深海の水温はどこでも4℃であり、したがって海水はほとんど動いていないと信じられていたからである。

20世紀のなかばになって、上述のβ効果が海の西の縁に沿う強い流れ――黒潮や湾流に相当する流れ――を引き起こすことがわかった。外力として大洋上を吹く風の力を与えた一連の研究は、おもな海流の分布を説明できたようなので、200年も続いた対流説・風成説の対立は風成説で決着したようにみえた。流体の下面を熱すれば対流を起こしやすいが、海では熱帯の海面を熱していることになるので強い対流は起きないのだといわれていた。第一次世界大戦のあとドイツは1925年から19

28年にかけて観測船メテオールを大西洋に派遣し、おもに南大西洋で、多くの立派な成果をあげた。その一つは毎秒10センチメートル以上の速さの深海の流れを示唆したことである。しかし、この結果は、20世紀なかばに華やかだった風成説ではまったく引用されなかった。風成説は、深海の水は静止している、という暗黙の認識の上にたっていたからである。また、風成説では、大西洋よりもずっと広い太平洋の黒潮は大西洋の湾流よりもずっと強いはずであるが、現実は逆になっているなど、風成説では説明しがたいことがいくつもあったが、これらの食い違いは重視されなかったようである。

しかし、やがて、深海をまわりの海水とともに流れる浮きから発する音をとらえて浮きの軌跡を求め、その軌跡から流れの速さを求める計測法が使われるようになった。計測データは深海の水も場所によっては毎秒10センチメートル程度以上の速さで動いていることを示した。また、対流だけで現実のおもな海流を説明する理論が現れたりして、ふたたび対流説・風成説が対立することになった。19世紀とは違って、海水密度を変える過程はある程度はわかっていた。海水密度を変える直接の要因は海面での熱の出入りと塩分の出入り(蒸発量と降水量の差、河川水の流入、結氷、融氷)である。密度は場所によって変わるから対流が起き、その対流が水温・塩分の分布を変え、その結果、密度分布を変え、変わった密度分布が新たな対流を引き起こす。しかし、風が起こす流れも水温・塩分の分布を変えるので、現実の密度分布に対する対流と風の寄与の割合を数値で表すことはできない。海流はほぼ地衡流であり、地衡流は海水の密度分布でほぼ決まるので、海流に対する対流と風の寄与の割合を数値で表すこともできない。対流と風とは密度を通じて複雑に関係し合っているので、それぞれの働きを理論研究に使われてきた従来の手法で扱うことは不可能である。新しい手法は電子計算機による数値研究である。

1950年代から、電子計算機による大気大循環の数値シミュレーションが始まった。約10年遅れて行われた最初の海流・海洋大循環の数値シミュレーションの目的は復活した対流説・風成説の対立に決着をつけることだった。数値シミュレーションは完全に確立された研究手法ではないが、その結果によると、熱塩効果だけで現実の海流・大循環のおもな特徴をほぼ再現できるが、風の力を加えればさらに現実の海流・大循環に近くなる。風の力だけを働かせた場合には弱い流れしかできない。

大陸や大きい島から遠い外洋では、海流はどこでもほぼ東西方向に流れる。これらの海流の多くは、海の西の縁を流れる強い海流に連なっている。そうなる理由を根源にさかのぼれば、太陽からの入射エネルギーが低緯度で多く、高緯度で少ないということ、地球が自転していること、海が非常に薄い(横の広がりが深さの1000倍以上もある)ということである。大気も同じ理由で、貿易風や偏西風のように大規模運動は東西方向に卓越するが、海と違って大気は地球全体を覆っていて海岸に相当する壁がないので、黒潮や湾流に相当する南北方向に長い距離を吹く風は生じない。

[半澤正男]

海流の観測

海流の観測には、以下の方法がある。

(1)水温と塩分の鉛直・水平分布から計算する方法。二つの点で水温と塩分の鉛直分布を測り、密度の鉛直分布を求める。ある深さ(たとえば800メートル)では2点間に圧力差がないと仮定して、この深さから海面までの2点間の圧力差を計算する。観測値があればこの深さよりも深い層での圧力差も計算できる。海流はほぼ地衡流(圧力差から生ずる力とコリオリの力がつり合っている流れ)だから、圧力差から海流の速さを計算できる。力学計算という。海流の名ではよばれない弱い流れもこの方法で計算できる。圧力差がないということは流れがないことになるので、圧力差がないと仮定した深さを無流面の深さという。現実には無流面が存在するかどうか、存在するとしてもその深さはわからないので、その存在と深さを仮定しなければならないことがこの方法の弱点である。しかし、表層流速に対してはこの仮定の影響は小さいので、広く使われている方法である。海流についての今日の知識の多くはこの方法による。深層を除くと地衡流は、北半球では軽い水を右に、南半球では左に見て等密度線に平行に流れる。氷点に近い低温海水を除くと海水の密度は温度だけでほぼ決まるので等密度線は等温線とほぼ平行になる。したがって等温線からだけでも流れの様子をある程度は知ることができる。

ある海域を多数の観測点が取り囲んでいる場合には、この海域に流れ込む水と熱と塩分、この海域から流れ出る水と熱と塩分を考えて水・熱・塩分の収支と矛盾がないように地衡流を決めるという方法がある。このように設定された問題を逆問題(inverse problem)、これを解く方法を逆問題法(inverse method)といい、地球科学などでしばしば使われる。水温と塩分の観測値を使うことでは力学計算と同じであるが、無流面の仮定を設けないことが強みである。

(2)流速計。海底の錨(いかり)や錘(おもり)にロープを結びつける。大浮力をもった浮きを使ってこのロープを鉛直上方に強く張る。このロープに記録計内臓の流速計を装着する。測定が終わったらロープ下部の切り離し装置を観測船からの音響信号で働かせ、ロープを錨や錘から切り離して浮上させ、流速計を回収する。1960年代から実用となった方法である。ロープには水温計、塩分計、海中を落下する粒子の捕集器などさまざまな計測器を装着できるのでこの方法の用途は広い。

流れの速さの感知部にはインペラ(プロペラ)や音響などが使われる。音響式はドップラー効果を利用するものと音が流れに乗って伝わるときの速さと流れに逆らって伝わるときの速さの差を利用するものがある。

ドップラー効果は海中を浮遊する微粒子による音響反射によって生ずる。これを利用する流速計のうちADCP(Acoustic Doppeler Current Profiler)はもっとも高い機能をもつ。海底に設置、ロープに装着、あるいは航行する船舶に固定して音を上または下に発射し、反射音をとらえて多数の深さでの流速をほぼ瞬時に測ることができる。

(3)浮きの追跡。海面を海水とともに流れる浮きから発射される電波を極軌道人工衛星が受信し、ドップラー効果を使って浮きの位置を決める。位置の変化から流速を求める。浮きの水温や気圧などの感知部を装着すれば、そのデータを位置決めの電波にのせて衛星に送ることもできる。海面ではなくほぼ一定の深さを海水とともに流れるようにつくられた浮きの場合、その位置は音波を使って決める。あらかじめ設定した期間(1~2年)が過ぎたら海面に浮上して位置データを人工衛星に送る。ときどき浮上して衛星と交信したあと、ふたたび所定の深さに戻る浮きもある。

(4)人工衛星搭載の高度計。軌道衛星から海面までの距離を正確に測る。水準面の位置がわかっていれば水準面に対する海面傾斜、つまり海面での水圧の水平勾配がわかるので海面での地衡流を計算できる。外洋の表層の流れに限ればこの方法がもっとも有力である。水準面の位置がわからなくても海面の高さの時間変動から流れの変動についてのデータは得られる。

上の二つの方法(3)と(4)は1970年代の終わりころから使われている。海面高度データはインターネットを通じて得られる。

海流を含めて一般に海水の流れには数十日の周期で変化する成分がある。この成分は小さくないので、流れをよく理解するには数日間の計測では不十分であり、数十日から数年に及ぶ長期の連続計測が必要である。海流は表層では速いからロープを使う方法(2)では表層流速を測れない。ロープを速い流れのなかで長期にわたって維持できないからである。船舶固定のADCPや衛星高度計によって初めて信頼できる表層流速データが得られることとなった。

[半澤正男]

世界のおもな海流

太平洋の海流

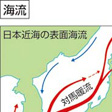

大きな環流系は北太平洋では時計回り、南太平洋では反時計回りで回る向きが逆である。北太平洋の環流を形成する海流は、北赤道海流、黒潮、黒潮続流、北太平洋海流、カリフォルニア海流である。黒潮はフィリピン群島の東方に発し、台湾東方から台湾と石垣島の間を通り、東シナ海大陸棚の外縁に沿って北東に進む。屋久(やく)島と奄美(あまみ)大島との間を通り日本南岸沖を流れ、犬吠埼(いぬぼうさき)付近から東方に流れ、黒潮続流となる。黒潮と黒潮続流をあわせて黒潮系という。黒潮続流は北太平洋海流につながる。黒潮の一部は沖縄西方で主流から分岐し、九州西方を北上し、日本海に入り、対馬(つしま)海流となる。さらに北上し、津軽海峡から東へ流れる津軽暖流、宗谷(そうや)海峡から東へ流れる宗谷暖流となる。黒潮の最強流速は3.5ノット(毎秒約1.8メートル)ぐらいで、流れの幅は狭く、2ノット以上の強流帯の幅は30海里(約55キロメートル)程度しかない。全流量は、場所によっても時間によっても変わるが、いちおうの目安としては毎秒6000万立方メートルである。親潮(千島海流)は千島列島の東沿いに南西に向かって流れ、北海道南東岸から東北地方沖(三陸沖)に達している。その流速は小さく、最高で1ノット(毎秒約0.5メートル)程度である。親潮は北方から低温で栄養塩に富む海水をもたらし、黒潮と衝突する三陸沖は、このため世界有数の漁場になっている。黒潮と親潮との境には黒潮前線と親潮前線がある。また黒潮の一部は台湾の東方沖で分岐して亜熱帯反流となり、東方に向かう。その北側に亜熱帯収束線があることが1960年代の観測や理論研究で明らかになった。南太平洋の環流を形成するものは、南赤道海流、東オーストラリア海流、西風海流(または西風皮流)、ペルー海流(フンボルト海流)である。北太平洋と南太平洋の環流系の中間、赤道無風帯内の北緯3~8度には赤道反流があって東へ流れている。つまり、赤道近くでは西に向かう南・北赤道海流の間に、東へ向かう赤道反流が流れているわけである。

[半澤正男]

大西洋の海流

日本近海の黒潮に相当するものはガルフストリームである。北大西洋の環流系は、北赤道海流、ガルフストリーム、北大西洋海流、ポルトガル海流、カナリー海流である。北赤道海流はアンティル海流とフロリダ海流につらなる。フロリダ海流を源としてハッテラス岬沖からニューファンドランド島の南まで東または北東に流れるのがガルフストリームである。ガルフストリームは北大西洋海流へと続いている。アンティル海流、フロリダ海流、ガルフストリームを一括してガルフストリーム系という。流速は最強部で3~4ノット(毎秒約1.5~2.0メートル)に達し、世界の強大海流の一つである。南大西洋の環流系は、南赤道海流、ブラジル海流、西風海流(皮流)、ベンゲラ海流、ギニア海流である。太平洋の場合と同じく南・北両環流系の間には、東向きに流れる赤道反流がある。

[半澤正男]

インド洋の海流

インド洋の海流のもっとも大きな特徴は、季節によりその様相、とくに流向が変わることである。11月~3月には、太平洋、大西洋の環流系と同じような海流、北東季節風海流(モンスーン海流)・赤道反流・南赤道海流がある。しかし南西季節風が発達する5~9月には、南西季節風海流が強くなる。したがって世界の海流図では、インド洋の部分だけ季節別(夏季・冬季)の図を示すのが普通となっている。アフリカのソマリ沖を流れるソマリ海流は、西岸境界流の一例である。なお、南半球の南極大陸の周りには、南極を一周する(周)南極海流が東向きに流れる。その流量は黒潮や湾流をはるかに上回り、世界一の大海流である。

[半澤正男]

表層下の海流

「海流」の名でよばれる大きな、強い流れは、海面から数百メートルの深さにまで及んでいるのが普通であるが、例外もある。赤道潜流(せんりゅう)である。太平洋でも大西洋でも赤道の表層では南赤道海流が西向きに流れているが、その直下は東向きの流れになっている。50~200メートルの深さにあって、海面に姿を現さないので潜流という。南北の幅は、赤道を挟んで200~300キロメートル、流速は毎秒1メートルにも達し、流量は毎秒3000万~4000万立方メートルになる。太平洋では1万キロメートル以上の距離を流れる大海流である。インド洋では季節風の影響が強いので、太平洋や大西洋の潜流ほどには定常な流れにはならないが、北東季節風が吹く北半球の冬には現れる。

[半澤正男]

海流の変化

季節風によって流向が逆転するインド洋の一部の海流にみられるとおり、季節により大きく変動する海流もある。黒潮やガルフストリームでは、このような流向の逆転という大変動はないが、よく調べると、長周期、短周期でいろいろな変動をしているのがわかってきた。黒潮の長周期変動のうちもっとも特徴的なのは、本州南方の紀州沖や東海道の沖などにみられる大冷水塊の出現と、黒潮の流路の変化である。黒潮には、二つの流路がある。一つは、四国沖から潮岬を経て本州南岸沿いにまっすぐ東へ向かって流れるもので、もう一つは、紀州沖や遠州灘沖で急に流向を南東に変え、大きく蛇行して伊豆諸島付近でふたたび接岸するというものである。二つめの流路をとるとき、黒潮と本州との間には直径100キロメートル以上の大冷水塊が出現し、この状態が数か月から数年間も続くことがある。この現象は昭和の初めに初めて報告され、以後しばしば観測されている。二つめの流路は、当初は「異変」といわれていたが、今日では、二つの流路があるという考え方が定着した。

短周期変動の例としては、黒潮が犬吠埼付近から東へ流れ去るとき、流路が蛇行をおこすことがあり、同一箇所で1日10海里以上も流軸が移動することもある。またこの黒潮流軸の南北に冷水や暖水を抱え込んだ渦が切り離されることもある。ガルフストリームにおいても、このような渦の発生・消滅がたびたび観測される。これらの渦は、1950年に湾流を対象とした史上初の総観海洋観測「キャボット観測」で初めて明らかにされた。

海流の変化については、観測法の発達により明らかにされたものが非常に多い。しかしその原因、発生機構については不明な点も少なくなく、今後の大きな研究課題の一つである。

[半澤正男]

海流と人間

海流と人間とは太古より深くかかわり合ってきた。海に乗り出していく人間が初めて出会う驚きと脅威は、波であり、海流であることはいまも変わりはない。そして人間はいつのころからか、この海流を「利用」し始めた。その結果が、民族の移動、通商路としての活用、政治・軍事活動、疾病の伝播(でんぱ)であった。ハンティントンは『気候と文明』で両者の深い相関を描き出してみせたが、海流と文明という課題も学際的な探究として一つのテーマとなりうるであろう。

これについてもっとも大きな問題は、民族の移動である。この問題にアプローチした画期的な例は、ヘイエルダールのコン・ティキ号による南太平洋の壮大な漂流実験(1947)である。この実験によって、ペルー海流と南赤道海流にのって、ポリネシア人の祖先が南アメリカから海を渡ってきた可能性のあることが立証された。もちろん、彼らにこの海流についての知識があったのか、移住の必然性は何であったのかなど、解明を要する点も多い。その後も、ヘイエルダールのラー2世号(1970)や、日本の竹筏(いかだ)ヤム号(1977)などの漂流実験がある。日本では柳田国男(やなぎたくにお)の『海上の道』の所説が海流と民族、文物の移動に関連して興味深い。

船の動力として蒸気機関が登場する19世紀初めまで船は海流と風を頼りにして航行していた。1564年にスペインの航海者ウルダネータはレガスピのフィリピン遠征隊に参加し、フィリピンに到着したあと、北上して黒潮に乗り、さらに北太平洋海流に乗って北アメリカ沖に達し、次にカリフォルニア海流に乗って南下しメキシコに帰った。スペインはアメリカ大陸にたどりついたあと、北赤道海流と貿易風を利用してアメリカ大陸からフィリピンへの航海には成功していたが、ほぼ同じ航路を海流と風に逆らってアメリカ大陸に戻ることはできなかった。ウルダネータが北太平洋経由の新航路を発見したことによってスペインのフィリピン支配は確立に向かった。

海流と風を航海に利用するための国際体制をつくったのはアメリカのモーリーである。海流、波、風、霧、氷山などのデータを集めて航海に利用すれば航海の安全は増し、航海日数も短縮できると考え、多数の船の航海記録を整理して1849年に『大西洋、太平洋、インド洋の風・海流図』を刊行し、次に『風・海流図を使って航海する方法』を刊行した。ちょうど高速帆船の時代で、インドの茶を少しでも速くイギリスに運ぶ必要があったことや、カリフォルニアはゴールドラッシュで南アメリカ大陸のホーン岬沖経由の北アメリカ大陸東岸・西岸間の航海日数を縮める必要があったことなどの事情があって、彼の図とその利用法は高く評価された。やがて、彼の希望に沿って、多数の船から海洋・気象データが彼のもとに送られてくるようになった。

1853年には、モーリーの提案に従って「航海中のすべての船は、決まった方式によって気象・海況の観測を行うこと」が国際会議で決まった。以後、集積されたデータが、海上気象・海況についての現在の知識の基礎となっている。この取り決めは現在でも航海の安全と日数短縮に役立っているが、船員の士気を高めることにも役立った。なお、モーリーが1855年に刊行した『海の自然地理学』(The physical geography of the sea)は世界で最初の海洋学の教科書である。

[半澤正男]

『『海洋学講座』全15巻(1972~1976・東京大学出版会)』▽『日高孝次著『海流の話』(1983・築地書館)』▽『浜田隆士編『海と文明』(1987・東京大学出版会)』▽『須藤英雄編著『海からみた地球環境』3訂版(1994・成山堂書店)』▽『関根義彦著『海洋物理学概論』(2000・成山堂書店)』▽『佐々木忠義編『海と人間』(岩波ジュニア新書)』

改訂新版 世界大百科事典 「海流」の意味・わかりやすい解説

海流 (かいりゅう)

ocean current

海洋中をほぼ一定方向かつ恒常的に流れる海水の運動を海流という。ただしこの呼称は流れがある程度強く(目で見てわかるくらい)広範囲にわたるときにのみ使うのが慣用である。海の中は鉛直方向にも恒常的な流れが存在する海域もあるが,その流速はひじょうに小さいので,普通は海流とは言わない。海流は海の中を帯のように続いて流れているので陸上の河川に似ている。河川の水量が季節変化や年変化を伴うのと同じように,海流の流量も季節や年によって変動する。また河川の経路が時々変わるように海流の流路も変わる。さらに河川の蛇行現象が海流において見られることも珍しくない。このように海流とは海の中にある川とみなすこともできるが,両者の間にはきわめて大きな違いがある。その一つは河川は陸上にあるのでその存在位置を明確に示すことができるのに対し,海流は周囲に同じ海水があるので混合を起こしたりしてその境界がはっきりしないことである。また河川は常に陸地の高い所から低い方へ向かって流れるのに対し,海流はほぼ水平に(海面の等高線に沿うように)流れる。さらに海流の流路の変動は河川に比べてずっと短い時間内に起こるのが特徴である。例えば海流の蛇行部分が本流から切り離されることがあるが,これは数日から数週間で起こるのに対し,河川の蛇行が切り離されるのは数十年を要する。

海流と似た現象として潮流があるが,潮流は潮汐(月や太陽の引力が原因で起こされる)に付随する流れを指し,その流速や流向が時間の経過と共に規則的に変化して,1日後とか半日後には再び元の流れの状態に戻るというように,周期性がある点で,海流と区別される。

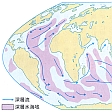

世界の海流

図1は世界の海流を表したものである。矢印で流向を示してあるが,その太さが流速の相対的強さを表している。図1は北半球における冬季(2~3月)の平均的な流れの場である。高緯度では一年中ほぼ似たような流れが存在するが,熱帯や亜熱帯の一部では季節変化がかなり大きいので図2に低緯度における北半球での夏季の海流図を示した。世界の海流ですぐ目につくのは,大陸から遠い海域ではどの海流も東西方向に流れていることである。また大陸の近くでは海岸線に沿ってやはり海流が存在している例が多い。この東西に流れる海流と沿岸の海流は閉じた循環を形成している。例えば北半球の太平洋にはほぼ中央に北赤道海流が西向きに流れ,それに続いて日本近海を黒潮,その先に北太平洋海流が東流してそれが北アメリカ西岸のカリフォルニア海流となって南下し,さらに北赤道海流の東端に連なって一巡する。これが亜熱帯循環と呼ばれるものであるが,大西洋においても同様に北赤道海流,湾流,北大西洋海流,カナリア海流がやはり時計回りの循環を構成している。

図1と図2を比べてみると,インド洋において海流の方向が逆転することがわかる。すなわちソマリア海流は冬には南向きに流れるが,夏には北向きとなる。またインド洋の北赤道海流は冬季に西流していたのが夏季になると東流となる。この東流はインド南西季節風(モンスーン)が原因で生じるものと考えられ,南西季節風(モンスーン)海流とも呼ばれる。さらにインド洋の赤道反流は冬季にしか観測されず,夏季には南西季節風海流の発達と前後して消えてしまう。ただし太平洋と大西洋における赤道反流はむしろ夏季の方がその勢いが強い。大西洋の赤道反流に続くギニア海流はやはり夏場に最も強くなるが,これはギニア湾上を南西からアフリカ大陸に向かって吹くアフリカ季節風の影響であると思われる。

海流の成因

海流の成因は海洋大循環の成因と同じである。すなわち風系および太陽熱の分布が原因である。

海流の分類

通常単に海流というと図1や図2に示したような海洋の表層に存在する流れを指すが,海流の中には表面に顔を出さずに流れているものもある。これを特に潜流と呼ぶ。赤道直下水深200mくらいの所には,表層を流れる南赤道海流とは反対方向の東向きに強い海流があることが確認されているが,これは一般に赤道潜流と呼ばれる。

海流をその原因によって分類することが昔から行われてきた。そこで便宜上例えば,吹走流(風の応力でできる流れ),傾斜流(海面傾斜によるもの),密度流(海水の密度差に起因するもの),補流(ある海域の水がなんらかの原因で流れ去るとその分を補うため他から海水が流れてくる)などの言葉を使うことがあるが,もともとこれらを含めて複雑な要因がからみ合って一つの海流を形成するのであるから,上記の分類で海流をはっきり区別するのは無理がある。

このほか,実生活上よく使われる分類として暖流と寒流があるが,科学的には厳密さを欠く分類法で,二つの海流が接している時に温度の高い方を暖流,低い方を寒流と呼んで区別するのに便利だという程度の意味である。例えば黒潮と親潮は三陸沖で接するが,このとき黒潮は暖流,親潮は寒流と呼ばれる。

海流の性質

海流は通常200kmかそれ以上の広い幅をもって流れる。一つの海流ででも幅は変化するが,流量は場所が異なってもほぼ一定と考えられるから,幅の狭い所は速く流れ,幅の広い所では遅く流れる。海流の流速はさまざまであるが毎秒数十cm程度が標準である。ただし黒潮や湾流あるいはモザンビーク海流,赤道潜流のような強い海流においては,最大流速が毎秒150cmからときには200cmに達することも珍しくない。海流帯の中では帯状の両端の流速が小さく中央が最も速く流れているのが普通である。海流の厚さもまた場所によって異なるが,200mから1000m程度が普通である。もっとも南極環流のように厚さが3000m以上の海流もある。

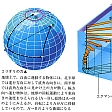

海流はほぼ地衡流をなしている。地衡流とは地球の回転によって生じるコリオリの力と圧力傾度力がつりあっているような流れである。図3-a,bにその関係を模式的に示した。北半球においてはコリオリの力は流向に対し右向きに直角に働くから,それにつりあう圧力傾度力は右から左向きに働かなければならない。すなわち流れの右側が高圧部,左側が低圧部となる。海中のある点における圧力はもし密度が一様ならばその上にある海水の高さに比例すると考えてよいから高圧部は海面が高く低圧部は海面が低いことになる。したがって図3-aにおける等圧線はまた海面の等高線を表しているとも考えられる。図3-bは時計回りの循環を斜め上から見たものであるが,流れの進行方向に対して右側に相当する循環の中央部が周りに比べて高くなっている。反時計回りならば逆に中央が低くなる(図3-a,bは北半球の海をモデルにしている。南半球ならばコリオリの力の向きが反対なので高圧部と低圧部の関係が逆になる)。黒潮の場合だと沖合側は日本沿岸側に比べて1m近く水位が高い。

海流の観測方法

海流の観測方法を大別すると直接法と間接法に分けられる。直接法にはオイラー法とラグランジュ法がある。オイラー法は流速計をある場所に固定して流れを測るもので,流れの強さは,プロペラの回転数やトルク,板や膜にかかる圧力,ワイヤを張った時の抵抗による傾き,あるいはドップラー効果による音速変化などを利用して測る。ラグランジュ法は海水の移動をなにか物体を浮かべて追跡する方法で,船自体の流され方から流速や流向を知ったり,海流瓶を流す方法(ある場所から中に手紙を入れた瓶を投入し,それを拾い上げた人に日時と位置を書いて送ってもらうよう依頼する)などは昔から行われてきた。現在では漂流ブイに発信装置を付け,電気信号を追跡する手法が多く採られる。ブイの密度を調整すれば海の表層だけでなくある程度の深さの流れのようすも追跡することができる。

間接測流というのは,水温や塩分を測定し密度分布を求めて上述の地衡流の関係から流速を推算する方法である。これを力学計算といい,便利なので多用されるが,地衡流の釣合いが成立していないと思われる浅い海や赤道直下では使えない。このほかに間接測流としてはGEK(geomagnetic electro-kinetographの略)と呼ばれる地球磁場と電磁誘導の法則を利用した海流計も使われる。

海流の影響

海流が気候に及ぼす影響はきわめて大きい。例えば北海道北端の稚内(北緯45°25′)とアメリカ大陸西岸のポートランド(北緯45°36′)はほぼ同緯度にあるが,年平均気温はそれぞれ6.3℃,11.6℃でありポートランドの方がだいぶ暖かい。特に1月の平均気温は稚内が-5.8℃,ポートランドが3.6℃と大きな差がある。これは太平洋亜熱帯循環が暖かい海水を黒潮および北太平洋海流としてアメリカ西岸に運ぶため特に冬の寒気が和らげられるためである。一方,日本では冬は北西の大陸側から風が吹くので黒潮上の暖気は気温を上げるのには役に立たない。逆に夏に海側から季節風が吹く際,寒冷な親潮の影響を受け,北海道や東北地方の冷害の原因となってきた。この意味で海流は日本の気候に関する限り益より害の方が大きい。

海流は船の航海にも多大な影響を与える。昔の帆船時代に海流に対する知識が風の利用法と共に航海術の大きな部分を占めていたのはもちろん,現代の船でも海流を利用することによって船速を速くすることができる。一般に船の必要とする馬力は船速の3乗に比例するとされるので,1ノットの海流に乗って走るだけでも消費する燃料をかなり節約することができる。

海流はまた漁場に対してもひじょうに大きな影響をもつ。回遊魚は海流と共に泳いでくるから,日本東岸沖のように黒潮と親潮が接する所では両方の魚がとれるきわめて良い漁場となる。また南米ペルー沖は通常世界最大の漁場であるが,数年に1度海流系が変わり,赤道方面から暖かい水が流れこむことがある。これをエルニーニョと呼ぶが,そのときは同海域の漁獲量が激減するなどその影響は甚大である。

海流調査の歴史

ギリシア・ローマ時代は海は地中海が中心にありその周りに陸が,さらにその周りをオケアノスŌkeanosという大洋が囲んでおり,その外側は世界の果てと考えられていたらしい。したがって大西洋や太平洋の海流に関する知識は皆無であったと考えられる。しかし前1世紀ころまでにアイスランドやインド洋の探検をした記録があるので,当時の帆船航海者たちは海流に気がついていたかもしれない。8~11世紀に活躍したバイキングは優秀な航海者であり当然大西洋東部の海流を利用したと思われる。その後15世紀のインド航路発見や新大陸発見などの時代を経て海流に対する知識は,航海術の発達と前後して拡大されていく。1497年イタリアの船長G.J.カボットはイギリス国王ヘンリー7世の特許を得てラブラドルに行く途中ラブラドル海流を発見した。また同年V.daガマはポルトガルから喜望峰を回ってモザンビーク海流に逆らって北上,翌年アフリカ東岸ザンベジ河口から南西季節風海流に乗ってインドのカリカットに到着したという記録が残っている。コロンブスの探検航海の水先案内人アラミノスAntonio de Alaminosは1513年メキシコ湾で湾流の存在に気づき,この大海流に乗ってヨーロッパへ渡る最適帆船航路を発見した。95年オランダ人J.H.vanリンスホーテンは水路誌を作成して大西洋における海流を詳説したが,これがその後100年余り航海者にとっての指針となった。1678年やはりオランダのキルヒナーはインド洋海洋図を刊行したが,その中には西向きの赤道海流およびアガラス(アグラハス)海流が明示されている。88年イギリスの天文学者E.ハリーはインド洋の季節風と共に変化する表層海流を示した。また北赤道海流と南赤道海流の間に赤道反流が流れていることも明らかにした。

上記のようなヨーロッパ人による大航海時代の海洋探検の目的は,新しい航路や領土を発見して貿易および植民地を通しての利益を得ることが主であったため,海洋に対する科学的調査が行われたわけではなかった。一方,日本においても,黒潮が沖縄諸島から日本南岸を流れている事実が既に12世紀には知られていたことは,《平家物語》の中の記述からもうかがえるが,北太平洋全域の海流全体については知識が乏しかったと考えられる。特に鎖国によって外洋航海が禁止されたので,外洋の海流に対する知識はとだえてしまい,江戸時代の漂流船が海流に逆らって帰港しようと試み失敗して全員餓死したと思われる例がかなりあったと言われている。

科学的な立場から初めて海洋探検が行われたのは,1768年から80年にかけてのイギリスの航海者J.クックによる3次にわたる世界周航であり,この後19世紀に入って海の神秘を探るために科学者が乗り組んだ航海が多くなった。その中にはC.ダーウィンによるビーグル号の探検(1831-36)や,海洋学の観測方法を確立したとされるイギリスのチャレンジャー6世号の大航海(1872-76)も含まれるが,日本に関係が深いのはM.C.ペリーが率いた〈黒船〉による日本探検隊(1852-54)で,黒潮などの調査結果が学術報告書として出版された。また同じころロシアの学者は日本近海の観測をおこなっている。

海流の科学的調査が本格的に行われるようになったのは20世紀に入ってから,特に第2次大戦後である。1950年メキシコ湾流を対象にアメリカの科学者が中心となって共同観測が行われたが,これは6隻の観測船と2機の航空機を使った画期的なものであった。その結果,海流が単純な帯状をなしているのではなく,1日から数週間のうちに大きく流路を変えたり,逆流や渦を伴うことがわかってきた。その後も海流調査は断続的に行われているが,今のところ世界中の海流の中でこの湾流と黒潮が最も詳しく研究されていると言える。

→海洋大循環

執筆者:宮田 元靖

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「海流」の意味・わかりやすい解説

海流【かいりゅう】

→関連項目アラスカ海流|海洋|極流

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海流」の意味・わかりやすい解説

海流

かいりゅう

ocean current

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

最新 地学事典 「海流」の解説

かいりゅう

海流

ocean current

周期的に方向を変えない海水の運動。海面に働く風の応力によって生ずる吹送流(drift current),海面傾斜に起因する傾斜流(slope current),海水密度の場所的差異から起こる密度海流(density current)などの種類がある。海流の構造は近似的に,海中の圧力の水平傾度力が地球自転の偏向力と釣り合うとして計算される地衡流から推定することができる。大洋の海洋大循環は低緯度の西向きの赤道海流,幅狭い極向きの西岸強化流(黒潮・メキシコ湾流・ブラジル海流など),中緯度の東向流および幅広い赤道向きの補流(カリフォルニア海流・ペルー海流など)と,赤道海域の東向きの反流と潜流などによって構成されている。

執筆者:増沢 譲太郎

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ダイビング用語集 「海流」の解説

海流

出典 ダイビング情報ポータルサイト『ダイブネット』ダイビング用語集について 情報

普及版 字通 「海流」の読み・字形・画数・意味

【海流】かいりゆう

字通「海」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...