精選版 日本国語大辞典 「社会保障」の意味・読み・例文・類語

しゃかい‐ほしょうシャクヮイホシャウ【社会保障】

- 〘 名詞 〙 国民の生存権を守ることを目的とする保障。主として社会保険制度で、病気・傷害・失業・老齢・出産・死亡などによって生ずる生活上の諸問題を保障すること。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「社会保障」の意味・わかりやすい解説

社会保障

しゃかいほしょう

social security

人が生活を営むなかで病気、老齢、障害、死亡、失業、貧困、要介護、出産、育児などに直面したときに、国や公共団体がサービスや現金を給付し、その生活の安定を図る制度をいう。

社会保障ということばはsocial securityの訳語で、1935年にアメリカでつくられたSocial Security Act(社会保障法)が公用語として用いられたのが最初とされている。しかしその内容は医療保障などを欠くなど今日の社会保障とはかなり異なっていた。第二次世界大戦中の1942年にイギリスのビバリッジが戦後に実現すべき国民生活の再建計画としてまとめた『ビバリッジ報告書:社会保険および関連サービス』が、社会保障の形成に大きな影響を与えた。これが刊行されたとき、イギリスの新聞は「揺り籠(かご)から墓場まで」という文言でそれを評した。その意味するところは、国は人が生まれてから死ぬまでの生涯にわたって生活を保障するということである。このことばは、ときの首相のチャーチルが戦時下のイギリス国民を鼓舞するために使用して以来、社会保障を一言で示すものとして世界中に知られるようになった。戦後になってイギリスはビバリッジ計画を実現し、各国の社会保障構築のモデルともなった。また、1942年に国際労働機関(ILO)事務局が出した『社会保障への途(みち)』も、各国における社会保障の導入に大きな影響を及ぼした。

第二次世界大戦後、各国とも同様の制度の構築を進め、社会保障ということばが国際的に使われるようになった。日本では日本国憲法第25条でこの用語が使われて以来、広く国民の間に普及していった。しかし、社会保障ということばの意味内容は国によって大きく異なっており、学問的にも一致した見解が確立しているわけではない。

[土田武史 2017年2月16日]

社会保障の基本的役割

社会保障の基本的役割として、(1)国家がすべての国民に最低限の生活(ナショナル・ミニマムともいう)を保障すること、(2)生活の安定を図ること、(3)社会的公平を図ること、の三つをあげることができる。

(1)最低限の生活保障

国家がすべての国民に最低限の生活を保障すること。これは社会保障の定義としてもよく使われる文言であり、社会保障のもっとも基本的な役割となっている。少し説明を加えると、社会保障の運営主体が「国家」とされているが、これには中央政府以外に都道府県、市町村などの地方政府や、それらから委託を受けた公法人も含まれる。また「すべての国民」という場合、かつては日本国籍を有する人に限られていたが、今日では外国籍をもつ人であっても日本国内に住所をもつ居住者は社会保障が適用されるようになっている。これらの実態は国によってかなり異なる。

「最低限の生活」については、かつては生存可能なぎりぎりの水準という絶対的貧困観によるとらえ方が支配的であったが、現在では相対的な観点からその国の成員にふさわしい水準と考えられている。日本では憲法第25条で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められており、日本の社会保障もこの生存権保障といわれる理念を根底としている。そうした全国民に最低生活を保障することを主として担う制度を一般に「公的扶助」(public assistance)とよんでおり、日本では生活保護制度がこれに該当する。公的扶助を受ける場合は、生活困窮の程度を個別に調査して扶助すべき程度と方法を決めるミーンズ・テスト(資力調査)が行われ、それが公的扶助の申請者にスティグマ(汚辱)を与えることが少なくない。

また、社会保障には最低限の保障というとらえ方になじまないものがあることも認識しておく必要がある。一つは医療保障である。現在、社会保障における医療の給付は、必要にして適切な給付を行うこととされており、最低限保障という基準は設定されていない。また障害者、母子家庭、高齢者などで日常生活を営むうえで支障のある人々への支援があげられる。かつてはその所得が最低水準を下回った場合に公的扶助から給付が行われるという対応しかなされなかったが、今日ではその所得の有無にかかわらず、日常生活を営むうえで必要とされるサービスが「社会福祉」として行われている。児童手当や住宅手当などの現金給付が「社会手当」として行われている場合も、最低限の保障という基準は希薄になっている。

(2)生活の安定を図ること

社会保障の役割が最低限の生活を保障するだけであれば、公的扶助ないしはその水準の給付があればよいという考え方が強くなる。これは、社会保障は真に生活に困っている人だけに行うほうが効率的だという主張の根拠とされることが多い。しかし、困窮に陥る前に対策を講じたほうが、社会全体にとって経済的負担の少ない場合が多いことも指摘されている。

それに関して社会保障では、病気、老齢、失業、死亡といったような社会的に共通する生活上のリスクに対して、事前に共同で拠出をして基金をつくり、それらのリスクが発生した際に基金から給付を行うという制度が設けられている。一般に「社会保険」とよばれ、社会的な強制加入のもとでの保険技術を応用した仕組みである。公的扶助が貧困に陥った者を救済する役割(救貧機能)を担っているのに対して、社会保険は貧困に陥るのを防ぎ、生活を安定させる役割(防貧機能)を担っているということができる。

公的扶助が生存権保障を理念としているのに対して、社会保険は拠出と給付を通じて社会的な相互扶助を行うという社会連帯を理念としている。そうしたことから、社会保険は職場、職業、産業、地域などを基盤に組織されることが多く、それらの社会保険の運営においては保険料拠出者による当事者自治が重視されている。社会保険における保険料負担と当事者による運営は、自己責任を重んじる資本主義の理念とも矛盾しない。それに加えて、社会保険の給付が恩恵になって自己責任を阻害することのないように、給付には補足性の原則が導入され、社会連帯と自己責任のバランスが保たれている。多くの資本主義国において社会保険を社会保障の根幹とし、それを基盤に福祉国家が形成されてきたのは、そうした社会保険のあり方に資本主義国の社会秩序との適合性をみいだしたことによるものといえよう。

社会福祉においても、生活を安定させる役割が付与されている。これは所得の有無にかかわらず、支援を必要とする人にサービスを給付する制度で、給付に際してミーンズ・テストはなく、また保険料の拠出も要しない。社会福祉は福祉の対象を一般の人々に広げ、普遍主義的なノーマライゼーションを理念とするもので、障害者や高齢者やひとり親家庭の親子などが普通の生活をするうえでの障壁を取り除き、必要なサービスを提供し、生活を安定させる役割を担っている。社会手当もミーンズ・テストはなく(緩やかな所得制限を設ける場合もある)、公費による無拠出の現金給付を行うもので、一定の要件に該当する場合に定められた給付が行われる仕組みとして、生活の安定に寄与している。

(3)社会的公平を図ること

社会保障は社会的な所得再分配の仕組みである。富裕者と貧困者、若齢者と高齢者、健康な人と病気の人など、それぞれの間で税や社会保険料の徴収とさまざまな給付を通じて所得再分配を行い、不公平を是正し、社会の安定を図るという役割を担う。資本主義社会は本来、自由な市場競争を原理としているが、その状態を放置しておくと、貧富の差が大きくなり、社会の安定が揺らぐことにもなる。そのため、多くの国々では社会の安定を図るために、生活水準の格差を是正するような政策を講じている。自由と自己責任を基盤とする社会にあっては、そうした是正策には限界があるが、所得再分配によって社会的公平を図るという社会保障の役割を看過してはならない。

[土田武史 2017年2月16日]

社会保障の前提条件

社会保障がその役割を果たすためには、いくつかの前提条件が整っていなければならない。

一つは雇用の確保である。現代社会で生活を維持するには、一定の所得の確保が必要で、その前提として働ける人が働けるようにしなければならない。多くの国で雇用政策を行っているのは、雇用の保障が国民生活の基礎であり、その実現によって社会の安定が図られるからである。現在の社会保障の問題として、この前提条件の確保がむずかしい状況になっていることに留意しなければならない。

さらに、いくら働く場があっても、低賃金のため生活を維持できず、税や社会保険料を納められなければ、社会保障を維持することはむずかしい。税や社会保険料を納められるだけの賃金を保障することが、社会保障の第二の前提条件である。最低賃金制度もそれに応えるものであることが必要であろう。

また、従来はこれらと並んで、住宅の確保が社会保障の前提条件とされてきた。住むところが確保されていなければ、安定した生活を営むことはむずかしいからである。これまでは個人や企業福祉等によって住宅の確保が図られ、国は財形貯蓄や住宅融資あるいは減税などで対応すべき領域とされてきた。しかし、高齢化に伴う在宅医療や在宅介護の拡大、単身世帯の支援、住環境のバリアフリー化などにも関連して、高齢世帯や単身世帯の住宅対策がしだいに大きな社会問題となってきた。ヨーロッパでは住宅手当をはじめ住宅の保障が社会保障に含まれるのが一般的である。日本でも住宅対策を社会保障の前提条件ではなく、社会保障の一環としてとらえ、対応していくことが必要と思われる。

[土田武史 2017年2月16日]

社会保障の体系

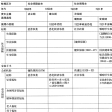

社会保障はそれぞれの国の社会の諸制度、政治や経済の理念、家族形態や社会慣行などを反映しており、国によって制度内容は大きく異なっている。社会保障が歴史的形成体といわれる所以(ゆえん)である。以下では日本の社会保障制度について制度別に示した体系を中心に述べていく。一般にいわれている社会保障(狭義の社会保障)は、社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生および医療の4本柱からなっている。毎年度の政府予算における社会保障予算の費目は、この四つ(関連制度として雇用と住宅)からなっている。

社会保険は、1961年(昭和36)からすべての国民が医療保険制度および年金制度に加入するという「国民皆保険・皆年金体制」が実現しており、日本の社会保障の基軸となっている。また、2000年(平成12)からは要介護というリスクに介護保険という社会保険で対応しているのも一つの特徴といえる。

公的扶助は、1946年に生活保護制度として実現された後、1950年に改正され現在に至っている。生活保護制度は社会保障の基底に位置し、他の社会保障制度を補足する機能をもち、生活困窮者に対する「最後のセーフティネット」といわれる。生活保護法による保護は、生活のあらゆる面を包括するものであるが、保護を生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類に分けて行っている。

社会福祉は、第二次世界大戦が終わってまもなく児童福祉法、身体障害者福祉法が制定されて以来、必要度の高い人たちに対する制度が逐次つくられた。児童、高齢者、身体障害、知的障害、精神障害、母子家庭など対象ごとに制度が分かれており、その多くは地方自治体が実施主体となっている。児童手当等の社会手当も日本では社会福祉のなかに含まれる。

公衆衛生および医療は、国民生活の基本として健康で清潔な生活を営むことを重視したものである。伝染病や精神病など社会生活に大きな影響を及ぼすような傷病を、一般的傷病(医療保険や医療扶助で対応)と区分して、特定の立法や制度で対応し、その多くは公費負担医療として行っている。また、食品衛生や栄養の改善を図ることも公衆衛生に含まれる。

こうした狭義の社会保障に恩給と戦争犠牲者援護を加えたものが「広義の社会保障」である。恩給は、戦前の軍人恩給および文官恩給、戦後の共済組合制度ができるまでの公務員退職年金などをいう。戦争犠牲者援護としては、戦没者遺族年金、戦傷者医療、原爆医療などが含まれる。これらは対象者がいずれはいなくなることが想定されていることから、狭義の社会保障と区分されている。なお、ヨーロッパ諸国では、恩給や戦争犠牲者援護も狭義の社会保障に含まれている場合が多い。

次に、保障分野による体系についてふれておこう。社会保障が何を保障するのかという観点からの体系化において、日本の社会保障は、所得保障、医療保障、社会福祉サービスの三つに分けられる。

所得保障は、老齢、病気、障害、失業、家計維持者の死亡などにより所得が中断ないしは喪失し、生活が困窮した場合あるいは困窮するおそれがある場合に、現金を給付し、生活を支えるものである。日本では生活保護による給付、年金制度の老齢年金・障害年金・遺族年金、医療保険の傷病手当金、雇用保険の失業手当などの現金給付がそれに該当する。また、一般に社会手当に区分される児童手当も所得保障に該当する。児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児童福祉手当、特別障害者手当も同様である。

医療保障は、病気やけがをしたときの外来や入院の治療、予防的な健康診断、保健指導、予防接種、さらにリハビリテーションなどの包括的な保健医療サービスが該当する。日本ではこれらの多くは医療保険の給付として行われている。また、日本の介護保険では要介護者に対する医療の一部が介護給付の一つとして行われているが、これも医療給付である。

社会福祉サービスは、子どもの養育、障害や老齢などにより介護を要する状態にある人、ひとり親家庭の親子など日常生活の支援を必要とする人々に対して、さまざまなサービスを提供するものである。おもに現物給付として行われている。

[土田武史 2017年2月16日]

外国の社会保障の歴史

社会保障は一国内の制度であり、その歴史は各国の政治や経済の理念や仕組み、家族制度や社会慣行などによって異なる。しかし大きな流れでいうと、社会保障の歴史は資本主義の歴史と密接に関連している。ここではイギリスにおける救貧法から公的扶助への展開過程とドイツにおける社会保険の形成過程をたどり、それらが統合して社会保障が成立していく過程をとりあげる。イギリスとドイツにしぼった理由は、両国において社会保障の歴史と資本主義の歴史がもっとも典型的に関連しているからである。

[土田武史 2017年2月16日]

イギリスにおける救貧法から公的扶助への展開過程

コロンブスのアメリカ航路発見(1492)とガマによるインド航路発見(1498)に始まる商業革命は、ヨーロッパ列強の間で16世紀から18世紀にわたる激しい争いを惹起(じゃっき)し、毛織物の生産と輸出で優位を占めたイギリスの勝利として帰着した。この過程でイギリスでは絶対王政が確立し、国王は東インド会社等に貿易の独占権を与え、その富を蓄積していくという重商主義政策を進めた。

イギリスでは毛織物の需要が高まるなかで、牧羊業者が地主と結託して農民から土地を取り上げ、農地を牧羊地に変えていった。第一次エンクロージャー(囲い込み)運動である。トマス・モアが『ユートピア』のなかで「羊が人間を食う」と揶揄(やゆ)したこの社会変動は、16世紀から17世紀にわたって行われ、土地も家も失った農民たちは都市へと流れ出て、浮浪者や乞食(こじき)となって徘徊(はいかい)した。これらの都市に群がってきた人々に対して発せられたのが「救貧法」(poor law)である。

イギリスで最初の本格的救貧法は1531年の「乞食および浮浪者の処罰に関する法」といわれる。貧民を労働不能な者と可能な者に分け、前者には乞食の許可証を与え、後者には本籍地の農村に帰ることを命じ、それに従わない者を罰した。しかしその効果は小さく、1536年に新たな法を制定した。そこでは乞食を禁止し、労働不能な者には慈善的付与を行い、労働可能な者には労働を強制し、それらに従わない者を厳しく罰した。その後も頻繁に発せられた救貧法は、1598年にその体系が整えられ、1601年にはそれらを集大成した「貧民の救済に関する法」(エリザベス救貧法)が制定された。そこでは、貧民を収容する救貧院やワークハウス、強制労働や教区徒弟などの処遇、多くの罰則などが規定され、また財源となる救貧税の徴収、救貧施策を行う治安判事や教区の貧民監督官の役割などが定められた。

ここで留意しておきたいのは、救貧法の対象となった貧民は農奴のような身分的隷属関係から切り離された自由な人格になっており、また同時に彼らは人に雇われ賃金を得て生活しなければならない存在であったということである。当時は貿易差額を利潤の源泉とする重商主義の時代で生産様式もマニュファクチュア(工場制手工業)が主であったが、囲い込み運動による大量の貧民に対処した救貧法は、農民層を分解して賃金労働者を強制的に創出し、やがて産業革命を迎え大量の賃金労働者を供給していくうえでの梃子(てこ)の役割を果たしたという点で大きな歴史的意義を有している。

イギリスでは17世紀に2度の市民革命を経て絶対王政を廃した後、1760年ころから1830年ころにかけて産業革命が起こった。アメリカから黒人奴隷労働による安価な綿花が大量に入ってくるなかで、綿工業では画期的な技術革新が行われ、さらに蒸気機関が発明され、近代的な工場制度が成立した。産業革命を経たイギリスでは、綿工業等の産業資本家は経済過程への国家の介入を排して自由な活動を求め、アダム・スミスのいう「見えざる手」(市場原理)による社会調和を主張する自由放任主義が時代の潮流となった。

そうした潮流のなかで、救貧法は怠け者を保護し自助心を破壊するものとみなされ、1834年に救貧法が改正された。新救貧法は、貧困は自己責任の欠如によるものとして、最下層の労働者の生活よりも劣る水準で処遇するという劣等処遇の原則を設けた。また、院外救済を禁止し、就労可能な者はワークハウスに収容して強制労働を課すこととした。さらに、救貧法の対象者は市民には値しないとして選挙権を剥奪(はくだつ)した。新救貧法は、過酷な処遇を設けることによって労働可能な者を労働市場に押し出し、賃金による自立した生活を強制するものであり、それは自由と自助を優先する資本主義の基本的理念をそのまま具現化したものともいえる。しかし、増大する貧困者を収容することはむずかしく、すべての貧困者を劣等者とみなすことへの批判も強くなり、そうした処遇はしだいに後退していった。

19世紀末の長期不況下で大量の失業と貧困が発生し、民間救済活動や貧困調査などが行われた。なかでもヨーク市でロウントリィが行った貧困調査は、貧困の実態を明らかにし、救貧法の改革に大きな影響を与えた。ロウントリィの調査は、1899年、1936年、1950年の3回にわたってヨーク市でほぼ同じ形で行われ、時代の変化に伴う貧困状況を示す貴重な研究として高く評価されている。以下では第1回調査を中心にその概要と意義についてみていこう。

ロウントリィ調査の意義として、第一に貧困線poverty line(家族の健康や労働能力を維持するための最小限度の生活水準)として貧困を定義したことがあげられる。すなわち「総収入をもってしても家族の肉体的能力を維持するための最低限の必需品を得ることができない状態」を第一次貧困(貧困線以下の状態)、「病気や娯楽などで何らかの支出があった場合にはそのような状況に陥ってしまう状態」を第二次貧困(貧困線をわずかに上回っている状態)と定義した。第1回調査では、労働者の15%が第一次貧困で、第二次貧困とあわせると43%を占めていた。第二の意義として貧困の原因究明を行ったことがあげられる。すなわち、第一次貧困について、賃金稼得者の死亡、病気、老齢、失業、就業の不規則、多子、低賃金の七つをあげて分析し、貧困をもたらす最大の原因が低賃金(52%)であり、次いで多子(22%)であることを示した。こうした事実の発見は、貧困の原因を怠惰や素行不良などの自己責任によるものとした当時の支配的見解を真っ向から否定するものであり、その後の動向に大きな影響を与えた。

貧困をめぐる議論が激しくなるなかで、1906年に救貧法の見直しを行うための王立救貧法委員会が発足した。委員会では、民間慈善団体の代表などの多数派は1834年法の原則を維持しつつ、貧民を救済に値する貧民と値しない貧民に区分し、前者には民間慈善団体からの良い処遇を与え、後者には救貧法を適用することを主張した。それに対して労働組合代表などの少数派は、労働不能な者には地方自治体が対応を行い、労働可能な者には国が職業紹介や職業訓練などを行うことを主張し、意見の一致をみないまま、1909年にそれぞれ多数派報告と少数派報告を提出した。

そうした過程で、少数派委員のベアトリス・ウェッブは夫のシドニー・ウェッブとともにフェビアン協会を通じて活発な広報活動を行った。またウェッブ夫妻は国家が国民に対して保障する最低限度水準としてのナショナル・ミニマムを提唱し、大きな影響を与えた。

1905年にイギリスで自由党政権が誕生した。政府は商務相(1908年から財務相)ロイド・ジョージの主導のもとに救貧制度の改革に取り組み、1906年から1908年にかけて学校給食法、学校保健法、職業紹介法、労働者災害補償法などを定め、救貧法によらないで貧困者に対応する範囲の拡大を図った。さらに1908年には無拠出の老齢年金法が制定された。その内容は、20年以上イギリスに在住する70歳以上の者にミーンズ・テストと道徳調査を条件として週5シリングを支給するというものであった。それだけで生活するには十分ではなかったが、救貧法による処遇の恐怖を取り除くには十分だったといわれる。続いて、1911年には国民保険法が制定され、イギリスにも社会保険制度が導入された。こうした自由党政府の下で行われた一連の社会改良的諸立法による政策をリベラル・リフォームとよんでいる。

その後、第一次世界大戦後の貧困・失業問題への対応のなかで、国民的英雄であった兵士を救貧法の対象にするわけにはいかないということから救貧法は急速にその機能を弱化させていった。1918年の選挙法改正で、救貧法適用者から選挙権を剥奪することが廃止され、続いて1929年の地方自治法により、教区連合にかわって地方自治体が救貧行政を行うこととなり、院内救済禁止の規程が廃止された。さらに1934年の失業法(後述)により、長期失業した貧困者に対して失業扶助を受ける権利が認められ、受給要件も緩和され、今日の公的扶助に近い形をとるようになった。第二次世界大戦後にビバリッジ計画による社会保障の構築が進められるなかで、1948年に国民扶助法National Assistance Actの成立によって公的扶助が法定化され、長い救貧法の歴史は終わりを告げた。

[土田武史 2017年2月16日]

ドイツにおける社会保険の成立

社会保障の主柱の一つである社会保険が最初につくられたのはドイツで、1883年に医療保険法が制定された。続いて1884年に労災保険法、1889年に障害・老齢保険法(年金保険法)が制定された。当時は、ヨーロッパの後進国であったドイツで、なぜ世界最初の社会保険がつくられたのだろうか。その契機となったのは、ドイツ帝国の宰相ビスマルクの政策であった。ビスマルクは1871年にいくつもの領邦に分かれていたドイツを統一してドイツ帝国を創設し、強大な国民国家の建設を目ざして心血を注いでいたが、それに対抗する社会主義勢力が失業や貧困などの社会問題を背景に労働者の関心を集めていることに危機感を募らせ、「アメとムチ」といわれる政策を講じた。一方では1878年に社会主義者鎮圧法(ムチ)を制定して彼らを弾圧し、他方では労働者を社会保険(アメ)で保護して社会主義から引き離し、ドイツ帝国建設の基盤にしようとしたのである。

こうして三つの社会保険法が成立したのであるが、それを実現させた要因として、国家による経済過程への介入が容易であったことがあげられる。社会問題への対応については、自由放任主義による主張もあったが、多くのドイツの学者たちは自由放任主義でも社会主義でもない改良政策としての「社会政策」を主張した。具体的には、社会保険をはじめとする労働保護政策、住宅対策、中小企業政策など国家による保護政策の導入である。こうした主張はビスマルクやその後のドイツ帝国の政策に大きな影響を与え、社会保険の成立と展開を促す基盤となった。

それに加えて社会保険創設の要因として、中世後期から都市で行われてきた共済組織の存在があげられる。ドイツでは、手工業者のギルド(ツンフトとよばれる)に設けられたツンフト金庫、職人たちの職人金庫、鉱山労働者たちの鉱夫金庫など多くの共済制度の存在があげられる。これらの共済制度は当初、キリスト教の影響が強く、親方や職人たちの生活規範を形づくる強制組織でもあったが、しだいに宗教色を薄くしていくとともに、病気や老齢や死亡等で生活が困窮する者を救済しあるいは困窮に陥るのを防ぐための相互扶助組織として拡大していった。なかでも病気を対象とした共済制度は、都市の行政のなかに組み込まれ、19世紀中葉にはドイツで2万を超える組織が設けられていた。

ビスマルクの医療保険法は、これらの医療共済組織の仕組みを公的医療保険に転用したものである。既存の医療共済組織の多くをそのまま医療保険者(疾病金庫)として公法人化し、それらの疾病金庫に加入していない者には新たに疾病金庫を設けた。労働者と一定所得以下の職員を強制加入、高所得の職員や自営業者等は任意加入とした。医療給付は統一化し、保険料率は上限を画したが、財源は労使で負担する保険料で国庫負担はなく、疾病金庫の運営は被保険者と事業主による当事者自治にゆだねられ、疾病金庫内の連帯が強かった。

労災保険法は、鉄鋼業や炭鉱業等で事故が多かったこともあって、ビスマルクがもっとも強く望んだものであった。当初の法案は国家が財源も運営も担うことにより労働者の国家への忠誠心を涵養(かんよう)しようとする意図が強くみられたが、国家介入を嫌う産業界の反対で廃案とされ、最終的には使用者による産業組合が保険者となり、費用負担も含めて事業主による運営方式となった。ビスマルクの意図とは大きく異なるものであり、労災保険は「取り換えられた赤ん坊」と称された。

また、障害・老齢保険法は、被保険者が業務外の病気や事故で稼得不能となった場合に障害年金を支給し、70歳以上になったときには老齢年金、死亡したときには遺族年金を支給するというものであった。当初は70歳になる前に稼得能力を失う場合が多いため障害年金が主であったが、後に現在の年金保険制度へと展開していった。ここでもビスマルクの意図とは異なり、国家管掌は反対されて各州の保険庁管掌に分権化され、財源も労使折半負担を主とし国庫負担は補足的なものとされた。

このようにドイツの社会保険はビスマルクの立法によるものであったが、その内容はビスマルクの政治的意図とは異なるものであった。社会主義勢力はその後も拡大し、社会保険によって労働者をドイツ帝国建設の基盤にするという企図も実現しなかった。しかし、社会保険が当時のドイツ資本主義の要請に的確に応えるものであったことを看過してはならない。ドイツは鉄鋼産業を基軸に急速な経済発展を遂げていったが、そこでは国家による強力な保護政策が講じられた。同時にまた、遅れて資本主義化したドイツは、多くの職人や農民を抱えたまま発展を遂げたため、旧来からの共同体的な仕組みや慣行が広く残存し、旧来の共済組織内における労働者の連帯意識もきわめて強かった。ドイツの社会保険は、そうした国家の経済過程への関与、共同体的仕組み、労働者の連帯意識などを肯定的に活用したものであり、自由主義政策とは異なる新たな経済政策(ドイツ帝国にちなんで帝国主義的政策ともいわれる)の展開と軌を一にしたものということができる。

[土田武史 2017年2月16日]

イギリスにおける社会保険の導入と社会保障の原型の形成

イギリスでは労働者の傷病等に対しては主として労働組合が友愛組合(相互扶助の共済組合)による活動を通じて行ってきたが、19世末の大不況下で困窮する労働者等に対して新たな対策が求められた。財務相であったロイド・ジョージは、ドイツに範をとった社会保険の導入を策定し、多くの反対を押し切って、1911年に国民保険法を成立させた。

国民保険法は医療保険と失業保険の二つの部分からなっていた。医療保険は労働者と一定所得以下の職員を対象とし、給付は一般医による外来の医療給付と、傷病手当金などの現金給付で、入院給付や家族給付は含まれなかった。

友愛組合の弱体化を恐れた労働組合等の国民保険法への反対を受けて、ロイド・ジョージは妥協して、友愛組合のなかでしっかりとした運営のできるところを認可組合として承認し、彼らにも現金給付を行う役割を担わせた。ただ、このときに友愛組合と同様に認可組合として認められた簡易生命保険の加入者が、その後しだいに多くなり、友愛組合のほうは弱体化していった。

失業保険は、失業に対する世界最初の社会保険であり、対象者を7業種の225万人と範囲を限定してスタートした。失業率の上限を4%と想定し、労使折半の保険料負担に加えて国が保険料総額の3分1相当額を拠出した。失業保険の開始からまもなく第一次世界大戦が始まり、失業者も少なく順調に推移したため、1920年にはほぼすべての労働者を対象とし、余剰金も2200万ポンドに上った。しかし1920年の戦後恐慌を機に大量の失業者が発生すると、1921年には失業率が17%に上昇した。余剰金はその年の6月には100万ポンドに減少し、国庫から資金の投入が行われるようになった。

失業が増大していくなかで問題になったのは、失業保険の給付期間が過ぎてもなお失業状態にある者をどのように救済するかということであった。当時は、失業給付の受給資格を失った者は救貧法に頼るしかなかったが、第一次世界大戦を戦った英雄である兵士を救貧法の対象にすることは社会的に容認しえないことであり、また救貧法による大量の失業者の救済は避けたかった。そこで応急措置として、受給権を失った労働者には無契約給付として追加給付を行うこととしたが、10%を超える失業率が続くなかで追加給付は臨時的なもので終わらず、拡大給付、過度給付といった名称で10年余りも続けられた。これらは国庫負担による給付であり、拠出に基づく給付という保険の仕組みから逸脱するものであった。

さらに1929年にアメリカで発生した大恐慌がイギリスにも及び、失業率が20%を超えた。これまでのような対応で失業保険を維持していくことはもはやできず、1934年に新たな対応策として、失業法Unemployment Actが制定された。そこでは、26週までの失業には失業保険から給付を行い、27週以降はミーンズ・テストにより貧困と認められた者に公費から失業扶助を行うこととした。これによって、失業保険の財政を立て直すとともに、長期の失業者に対しては救貧法とは異なる公的扶助を実現した。ここに至って、社会保険としての失業保険と公的扶助としての失業扶助が統合された。社会保障の成立は、一般に、社会保険と公的扶助の統合した制度としてとらえられるが、失業法によってその原型が形成されたことになる。

この後、具体的な社会保障への展開は、各国の状況に応じてなされた。イギリスでは戦後の総選挙で労働党政権が誕生し、労働相ベバンの強力な指導の下にビバリッジ計画の多くが社会保障制度として構築された。ドイツは東西ドイツの分裂後、西ドイツはナチス体制以前の旧制度への復活をベースにした社会保障制度を構築し、東ドイツはソ連の指導下で統一的社会保険による制度をつくりあげた。その他多くの国々も、第二次世界大戦後の国民生活の安定向上策として社会保障の建設を進めた。

[土田武史 2017年2月16日]

日本の社会保障の歴史

明治期から第二次世界大戦終結まで

日本は明治維新後、ヨーロッパの制度を規範として近代化を進めたが、社会保障の形成においてもヨーロッパの動向と同じように、救貧制度から公的扶助へという過程と、共済制度から社会保険へという過程をたどった。最初に社会保障が形成される前の状況について概観しておこう。

[土田武史 2017年2月16日]

救貧制度の生成と展開

1874年(明治7)、最初の救貧立法として「恤救(じゅっきゅう)規則」が制定された。前文と5条からなる簡単なもので、貧民救済は基本的には国民の相互扶助(隣保相扶)でなされるべきものとし、恤救規則による救済は狭く制限され、その対象者は極貧で扶養者がなく生業不能の70歳以上の病人および障害者と13歳以下の者とし、米50日分相当額を限度に金銭を支給するというものであった。その内容は貧弱で、しかも恩恵的性格の強いものであったが、明治維新からまもない時期に統一国家として全国規模の救貧策を制定した意義は大きい。またこのような貧弱な制度が、その後50年にもわたって存続したのは、日本の資本主義の発展が農民層分解を促すには至らず、現物経済の支配的な農村が貧困者を吸収してきたからである。

経済が進展するなかで貨幣経済は農村に浸透し、1927年(昭和2)の金融恐慌に始まる不況の影響によって、農村の貧困者を吸収する機能は失われ、貧困にあえぐ農民たちの小作争議が増加した。都市でも失業した労働者は農村に帰ることもできず都市の下層社会のなかに沈殿し、そうした状況はもはや恤救規則では対応できなかった。1929年、恤救規則にかわって「救護法」が制定された。その対象者は、貧困で扶養者のいない65歳以上の老衰者、13歳以下の者、妊産婦、身体的・精神的障害により労働できない者とされた。扶助の種類は生活扶助、医療扶助、助産扶助、生業扶助の四つであるが、扶助を受けている者が死亡したときには埋葬費を支給できるとした。救護費は市町村負担を原則とし、都道府県と国からも補助が行われ、救済の実務担当として方面委員が置かれた。救護法は恤救規則に比べると公的扶助への接近がみられるが、対象を貧困者一般ではなく限定し、さらに素行不良者を除外するなど欠格条項が設けられていること、被救護者は選挙権を行使できないこと、保護の請求権がないことなど、依然として救貧法の段階にとどまっていた。

一方、軍人遺家族に対しては、1904年(明治37)に下士兵卒家族救助令が定められ、1917年(大正6)の軍事救護法を経て、1937年(昭和12)には「軍事扶助法」が制定された。これは日中戦争開始に伴う戦時体制下における軍人優先の制度であり、救護法よりも給付額が高く、これを受給しても選挙権を停止されなかった。こうして国民一般を対象とした公的扶助の制度は、第二次世界大戦の終了まで構築されることはなかった。

[土田武史 2017年2月16日]

社会保険の成立と展開

日本で最初につくられた社会保険は、1922年に成立し、1927年に施行された「健康保険法」である。その立法を促した大きな要因としては、1917年のロシア革命などを背景とした第一次世界大戦後の労働運動の高揚があげられる。日本においても横断的な職業別組合の結成を目ざして労働運動が激しくなった。これに対して政府は従来の弾圧策のみでは対処がむずかしいとして、同時に緩和策を講じることとし、その一つとして健康保険の導入が構想された。政府に先んじて疾病保険法案を提示した野党からの刺激もあり、大戦中に導入された重化学工業における労働力を保全することへの配慮も一因であった。

政府の健康保険法案は、従業員10人以上の工場法・鉱業法適用事業所の労働者を対象とし、300人以上の事業所には健康保険組合(組合管掌健康保険)を設け、それ以下の事業所には政府が保険者となる(政府管掌健康保険)という二本立てとした。健康保険組合の導入は、ドイツの医療保険を模したもので、企業における労使の主体性と協調に配慮したものである。保険給付は、療養の給付(医療の現物給付)のほか、現金給付として傷病手当金、出産手当金、埋葬料を設けた。保険料は労使折半としたが、健保組合では事業主負担を多くできるようにした。政府管掌健康保険の国庫負担は給付費の10%相当額とした。

一方、経営者側は、労働者側の横断的労働組合結成の要求に対して、企業ごとに労使協議のための労働委員会等を設けて労使協調を図ろうという動きを示していた。政府の健康保険法案については、事業所別の組合方式を評価しつつも、政府の介入を嫌って企業内にある既存の共済組合に健康保険組合を代行させることを求めた。政府は官業の共済組合には代行を認め、健康保険の適用から除外したことから、企業側は同じ対応を求めたのであるが、政府は民間企業の代行を認めなかった。そのことは、健康保険法のねらいが公的介入を通じて民間企業における労使関係の安定を図ることにあったことを示している。経営者側は引き続き代行案を求めつつも、労働運動の高まりのなかで、政府案を了承した。

1922年に健康保険法が成立した。しかし翌年、実施に向けて政・省令を準備中に関東大震災が発生したため、震災への対応が優先され、施行は延期となった。さらに震災後の戒厳令下で大杉栄(さかえ)らが殺害され、労働運動が退潮したことから、経営者側はふたたび代行問題を持ち出し、健康保険法の施行は遅延を重ねた。しかし経済不況が続くなかでふたたび労働運動が盛り上がる気配が強くなってきたため、経営者側は代行問題を取り下げた。こうして健康保険法は、制定から5年経った1927年に施行された。

次に、1938年に「国民健康保険法」が制定された。日本は1927年の金融恐慌に続く大恐慌に巻き込まれるなかで、都市における深刻な失業と並んで農村の疲弊も甚だしかった。活路を中国大陸に求めた日本は1937年に日中戦争へと突入していった。戦時色が濃くなるなかで軍部からの健民健兵策を遂行する新省設立の要求が強まり、1938年に厚生省(現、厚生労働省)が設立され、さらに国家総動員法が公布されて総力戦体制が整えられた。創設された厚生省の最初の立法が国民健康保険法であった。

国民健康保険法の内容は、任意設立法人として国民健康保険組合(国保組合)をつくり、健康保険の未加入者を任意加入させるというものであった。国保組合には市町村内の世帯主を組合員とする普通国保組合(主として農村部)と、同一業種の従事者を組合員とする特別国保組合(主として都市部)を設け、組合員とその世帯員を被保険者とした。保険給付は、療養、助産、葬祭に対する現物給付で、その範囲は各組合にゆだねられ、療養の給付には患者の一部負担があった。財源は保険料と人頭割による国庫負担であった。国民健康保険の創設は当時の疲弊した農村の状況を如実に反映したものといえるが、政府の意図は兵士の供給源である農村における保健医療対策にあった。国民健康保険は都市部では設立が進まず、戦争の拡大に伴って国保の拡大が企図されたが、形式的なものにとどまり、医療品や医師の不足により給付も不十分なまま休眠状態になる組合が続出した。

続いて1939年に「船員保険法」が制定された。戦時下における海上輸送の重要性が高まるなかで海上勤務者の優遇策として講じられたものである。そこでは医療給付(短期給付)と並んで年金給付(長期給付)も設けられ、年金保険の嚆矢(こうし)となった。

同じ1939年に「職員健康保険法」が制定された。これは健康保険の適用外となっていた職員に対して導入した制度で、戦時下での国家の保護と統制の強化によるものである。職員健康保険には家族給付が講じられた。このことから、健康保険にも家族給付が導入され、1942年には職員健康保険法が廃止となり、健康保険法に統合された。戦時体制下において、労働者と職員の身分や賃金等の格差が縮小されたことを示している。

さらに、1941年に「労働者年金保険法」が制定された。その内容は、健康保険の適用を受けた従業者10人以上の事業所の労働者を被保険者とし、老齢・障害・死亡・脱退について年金または一時金を支給するもので、中心の老齢年金(当時は養老年金と称した)については20年加入で55歳支給(坑内夫は15年加入で50歳支給)となっていた。

戦時において、しかも国民の間で年金への要求も顕著でなかった時期に、突如として公的年金制度が創設されたことについては、戦後、識者らの間で多くの議論が行われてきた。当初は、年金保険料として徴収した費用を戦争遂行に向けるための戦費調達策であるとされた。その後、保険料の拠出を通じて国民の購買力を抑制しようとする軍需インフレ抑制策、年金受給要件に20年という長期勤続を設けることによって軍需工場等の熟練工の労働移動を防止しようとした労働移動防止策などの見解が出されているが、いずれも通説とはなっていない。

労働者年金保険法は、1944年に厚生年金保険法と改称され、制度の拡張が行われた。すなわち、事務職員、女性、5人以上の労働者を有する事業所も強制適用とされ(同時に健康保険の適用も同様に改正された)、遺族年金を終身年金とすることや業務災害への優遇措置等が行われた。これらは戦争遂行のための戦時政策であったが、戦後になって社会保障制度を構築していくうえで既存制度として重要な意味を有することになった。

[土田武史 2017年2月16日]

第二次世界大戦後から社会保障制度の確立へ

公的扶助の確立

1945年(昭和20)8月に第二次世界大戦が終結した後、国民生活は著しい困窮状態に陥った。それに対処するため、日本を占領していた連合国最高司令官総司令部(GHQ)は同年12月8日に日本政府に対して「救済ならびに福祉計画の件」という覚書を示し、国民の生活保障計画の策定を求めた。政府は翌日の閣議で「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定し、従来の各種の法律や制度を寄せ集め、軍事扶助法の基準を目安にした救済活動を翌年4月から実施するとしたうえで、近く救済のための新法を制定することを約した回答を提出した。

これに対してGHQは1946年2月に「GHQ覚書 社会救済」(SCAPIN775)を発し、(1)保護の無差別平等、(2)保護の国家責任の明確化、(3)保護費制限の禁止(最低生活の保障)という三原則が守られることを条件として日本政府の回答を承認するとした。これが生活保護法を規定した公的扶助三原則とよばれるものである。政府はただちに新法の作成を進め、1946年8月に法案が可決成立され、同年10月に「生活保護法」として施行された。これに伴い戦前からの救貧制度はすべて廃止され、生活困窮者はすべて生活保護法で救済されることとなった。

この生活保護法の概要は以下の通りであった。まず、保護の対象は労働力の有無を問わず、生活困窮者一般とされた。それにより失業者も対象となったが、怠惰な者や素行不良な者は除外されるという欠格条項があった。保護の実施機関は市町村長とされたが、実際は戦前の方面委員を名称変更した民生委員によって行われた。保護の種類として、生活扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の五つが設けられた。費用は国の責任を明確にするという趣旨で8割を国の負担とし、2割を地方負担とした。また、1948年から最低生活を保障する生活扶助基準として理論生計費を基礎にしたマーケット・バスケット方式が採用された。生活保護法の被保護者は、1946年に260万人、1947年280万人、1948年200万人、1949年170万人で、戦後の国民生活の困窮状態を示している。

しかし、生活保護法にもなお多くの問題があった。まず、生活保護法の後に制定された日本国憲法第25条で生存権保障が規定されたが、その規定と生活保護法との関係が不明確で、とくに生活保護法では受給権を国民の権利としていないことが問題となった。また、欠格条項が残されていること、本来は市町村長の協力機関である民生委員のさじ加減で保護の対象者や扶助額が決められること、新たに設けられたマーケット・バスケット方式に民生委員が対応していないことも問題となった。さらに、旧制度の保護を受けていた戦争未亡人が、非軍事化政策や無差別平等の原則により従来の支援制度にかえて生活保護の適用を受けるようになったが、保護の低さから未亡人世帯の生活が困窮化し、その改善が求められるようになった。しかも、1949年のドッジ・ラインによる経済の収縮は、大量の失業者を発生させ、生活保護の被保護者がふたたび200万人を超え、生活保護法の改善を求める声が高まった。

これらの問題点を踏まえて、1950年に新しい「生活保護法」が制定された。その内容は、第一に、憲法第25条との関係を明確にし、国民の生存権の保障がはっきりと謳(うた)われ、これを実質化するものとして、保護の請求権と不服申立制度が確立した。第二に、対象者が生活困窮者一般であることを明確化し、欠格条項を排除して生活困窮者の自立助長が掲げられた。第三に、生活保護法の実施機関として福祉事務所、公務員である社会福祉主事が設けられ、民生委員は福祉事務所長、社会福祉主事の協力者とされた。第四に、未亡人問題との関連で教育扶助と住宅扶助が新たに加えられた。このようにして旧生活保護法では十分に明らかにされていなかった国民の権利や国の責任が、新法では明記され、ここに至って、日本における公的扶助が確立したことになる。

[土田武史 2017年2月16日]

社会福祉の形成

1946年の生活保護法(旧法)の制定に続いて、それと関連しながら個々の対象者に応じて社会福祉各法が制定された。まず、1947年に「児童福祉法」がつくられた。敗戦直後に戦災孤児・浮浪児に対する応急的な保護対策が講じられたが、さらなる対策に向かうなかでGHQの無差別平等の原則のもとに対象を児童一般に拡大し、児童の権利を謳い、児童の健全育成と福祉増進に対する国家責任を明確にした立法が行われた。旧来の児童対策が貧困家庭の支援といった公的扶助による対応や戦災孤児対策にみられるような防犯対策を含むものであったのに対して、児童の権利を掲げた児童福祉という新たな分野が社会保障のなかに初めて導入されたことの意義は大きい。

続いて1949年に「身体障害者福祉法」が制定された。日本ではそれまで身体障害者を保護の対象とする政策はなく、生活困窮者となった場合に一般の救貧対策の対象とするにすぎなかった。唯一、傷痍(しょうい)軍人・軍属に対して優先的な援助が行われてきたが、戦後の非軍事化により優遇策が廃止され、傷痍軍人も無差別平等の原則により貧困となったときに生活保護の適用を受けるしかなかった。こうした状況に対して、国は傷痍軍人・軍属に対して救済策を講じようとしたが、GHQの意向や政府内部での検討過程で、救済の対象が身体障害者一般に広げられ、その自立更生を援護することを通して身体障害者の福祉増進を目的とする法律が制定されることとなった。こうして、専門的なサービスを行う身体障害者福祉が公的扶助から分離し、社会福祉の一分野を形成することになった。

また、GHQは、先の公的扶助三原則と並んで「公私責任分離の原則」を打ち出していた。戦前の社会事業においては、国が民間の社会事業団体に補助金を与え、社会事業を民間に肩代わりさせていたが、GHQは国家の責任をあいまいにするものとして禁止した。それにより公的責任の下で社会福祉事業を展開するための立法化を目ざす動きが強まり、1951年に「社会福祉事業法」が制定され、「措置」による事業の展開が図られることとなった。また、公私分離のもと、公については福祉事務所の設置と社会福祉主事制度が規定され、私については民間の自主性と公共性を備えた社会福祉法人制度と社会福祉協議会が設けられた。さらに公私の責任分離を踏まえつつ民間の社会福祉事業の財政基盤を確保するための規程が設けられ、民間への事業委託と措置による展開が図られた。

この二つの福祉法に生活保護法を加えた三つの法律をもって「福祉三法体制」といわれ、1950年代初めには日本の社会福祉が一応の確立を遂げたといえよう。

[土田武史 2017年2月16日]

社会保険の展開

第二次世界大戦後、多くの労働者が企業から排出され、さらに多くの復員軍人や海外からの引揚者が加わり、失業者が急増した。彼らの多くは生活に困窮し、その救済が大きな課題となった。それに対して1946年に生活保護法が制定され、失業者にもそれが適用されたことは先にも述べた。しかし、労働能力のある者を生活保護で対応することについて、財政上また法の趣旨から好ましくないとして、生活保護法の審議過程でその対応が取り上げられ、生活保護法に「失業保険の創設に邁進(まいしん)すべし」という付帯決議がつけられた。それに先だって、政府ではGHQから指令があることに備えて失業保険制度の検討を進めていたが、生活保護法の審議を経て、その具体化が図られることとなった。

こうして1947年に失業保険法が制定され、同年に新設された労働省の所管とされた。失業保険の創設により、公的扶助(生活保護)と社会保険との間に密接な関連性をもつようになり、社会保障制度の成立に向けた契機となった。失業保険法は、従業員5人以上の事業所を適用事業所とし、そこに雇用される従業員を強制加入としたが、公務員、季節労働者および日雇労働者は適用除外とした。離職前の1年間に通算6か月以上保険料を納付した者には、180日を限度に、従前賃金の6割程度の給付を行うこととした。

同じ1947年に「労働者災害補償保険法」(労災保険法)が制定された。これは同年制定の労働基準法第8章の災害補償に関する規定で、業務上の災害を被った労働者に対する使用者の災害補償義務が定められたが、使用者の補償責任の実効性を確保するために制定されたものである。労災保険の創設によって、労働者およびその遺族には、使用者の故意過失の有無を問わず(無過失責任)、災害または疾病が「業務上」であることだけを条件として補償が受けられることになった。労災保険法は、労働者を使用する全事業を適用対象とし(後に一人親方や海外派遣者等に対する特別加入制度が設けられた)、保険料の全額を事業主が負担する。

労災保険法は、1960年の改正で、打切補償制度を廃止し長期療養制度を設けるとともに、一時金の障害補償費にかえて障害年金を導入したことにより、社会保障としての性格を強め、その後の改正を通じてしだいに労働基準法から乖離(かいり)するようになった。

次に、第二次世界大戦後の医療保険制度の状況をみると、激しい戦後インフレの下で診療時から数か月遅れて報酬を受領する保険診療は医師から敬遠され、自由診療が増大した。また、健康保険の被保険者数は戦時中の5割を下回り、国民健康保険もまたいわゆる休眠組合が続出し、いずれの制度も保険料収入が激減して財政赤字に陥っていた。

そうしたなかで国民健康保険の再建を求める動きがみられるようになり、GHQも再建を促す声明を発した。これに応えて、政府は1948年に国民健康保険法を改正して、国保の実施主体を国保組合から市町村に移した。いわゆる国保の市町村公営化である。同時に公営化を行った市町村の住民の加入を強制とした(任意設立、強制加入)。さらに1951年に、国保の財政対策として国民健康保険税が創設され、1953年には国保の療養給付費に対して2割の国庫負担が導入された。こうして国保は地域住民を対象にした医療保険制度としての位置を確保していった。

健康保険制度は、戦後経済の復興とともに徐々に再建を遂げたが、1953年に適用範囲の拡大、給付期間の延長、標準報酬等級の引上げが行われ、組合管掌健康保険も政府管掌健康保険も被保険者、受給者とも拡大していった。また、1953年に「日雇労働者健康保険法」が制定され、公的医療保険の対象が拡大された。

年金保険制度についてみると、戦後インフレにより年金制度への信頼が大きく失墜したまま冬眠状態に追いやられていた。1954年に至って先送りされていた厚生年金保険制度の抜本改革が行われた。その内容は、(1)従来の報酬比例年金を改めて「定額部分+報酬比例部分」とし、(2)老齢年金の支給開始年齢を55歳から60歳に引き上げ、(3)財政方式を完全積立方式から修正積立方式に切り替え、(4)国庫負担を10%から15%に引き上げるというものであった。これにより、その後の厚生年金保険の基本的骨格がつくられることになった。

また、国家公務員に関する制度が整備された。戦前は官吏と雇用人との身分差があり、前者には恩給制度、後者には各省庁の共済組合が設けられていた。戦後の民主化に伴い身分差が撤廃されたが、年金における両者の差異は続いた。その解消に向けてさまざまな対応が行われた後、1958年の「国家公務員共済組合法」の改正によって統合が図られ、すべての国家公務員に共済組合からの長期給付として共済年金が支給されることとなった。共済組合では短期給付として医療給付が行われた。

[土田武史 2017年2月16日]

社会保障制度の確立

医療保険の再建が進み、保険給付が増大するのに伴い、政府管掌健康保険の赤字が大きな問題となった。その対応策を検討するため1955年5月に学識者からなる「七人委員会」が設けられた。同年10月に公刊された『七人委員会の報告』(厚生省)は、赤字対策にとどまらず、5人未満の小零細企業が強制適用となっていないことを遺憾として、未適用者を対象とした特別健康保険制度の創設を提唱した。当時、医療保険の未適用者が2800万人、総人口の3割以上を占めており、医療保険の未適用者問題が世間の注目を集めるようになった。また、厚生省も以前から国民健康保険の普及を進めていたが、先の2割の国庫補助を1955年に法定化したことを契機に、地方の有力者や政治家が市町村国保の設立と地域住民の国保加入を促した。その背景として、1955年の社会党の左右両派の統一、保守合同による自由民主党の結成といういわゆる55年体制が誕生し、折からの経済成長を背景に、保守・革新両陣営とも社会保障政策を重要課題として取り上げ、その充実化が図られたことがあげられる。

こうした動きを受けて政府は、1957年度予算編成の重大施策の一つに社会保障の充実を掲げ、国民皆保険の達成を図ることを閣議決定した。これに基づき厚生省は1957年に新国民健康保険法案を策定し、1958年に可決成立、1959年に施行された。新国保法は、1961年4月1日までに全市町村が国民健康保険を施行することとし、全国民を国保の被保険者としたうえで、他の公的医療保険に加入している者は適用除外とした。当初、国保を実施していない大都市部での実現が危ぶまれたが、1959年の東京都の施行を機に大都市の実施が広がり、1961年4月に国民皆保険体制が実現した。

しかし、国民皆保険体制は、健康保険(組合健保、政管健保)を中核として、船員保険、日雇労働者健康保険、私立学校教職員共済組合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、公共企業体職員等共済組合の被用者保険と、それらに加入しない者を被保険者とする国民健康保険(市町村国保、国保組合)という八つの制度からなる分立した体系であった。その後、この制度体系には、制度間格差、低い給付水準、不安定な財政など、さまざまな形で大きな問題が現れた。国民皆保険体制の光と影といえよう。

一方、年金制度においても、医療保険の動きに並行して、国民皆年金体制の確立が進められた。先に1954年の厚生年金保険法改正について述べたが、再建された厚生年金の給付水準はきわめて低位にとどまっていた。それに対して国家公務員共済組合の給付は戦前からの水準が維持され、厚生年金の2倍程度であった。従来から公立学校教職員と同等の待遇を得てきた私立学校教職員は、この格差を不満として政府に働きかけ、1953年に私立学校教職員共済組合法を制定させ、厚生年金保険に加入する一部を除いて、多くの私立学校教職員は私学共済制度に加入した。

これが先鞭(せんべん)となり、地方自治体に勤務する職員について、国家公務員共済組合の適用を受ける職員との均衡を図るために、1954年に市町村職員共済組合法が設けられた。続いて1956年に、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社の公共企業体職員について、年金制度を統合するために公共企業体職員等共済組合法が成立し、1957年には厚生年金保険に加入していた農林漁業組合、水産業協同組合等の職員による市町村職員との格差是正要求を受けて、農林漁業団体職員共済組合法が成立した。こうして1950年代に日本では公務員や公共事業等に関連した分野ごとに共済組合がつくられ、分立型の年金保険が形成された。

1950年代になって国民の間で年金問題への関心が高まってきた。経済の二重構造による小零細企業従事者の未加入者問題、人口高齢化の動きや家族制度の変容などを背景に、地方では敬老年金を支給する自治体も現れてきた。その金額はわずかで対象者も85歳から90歳以上と高かったが、1957年に敬老年金を支給する自治体は232地域に上った。社会党や自民党では、年金保険の未加入者を対象とする国民年金の創設に向けての動きが強まり、それを受けて厚生省は1955年に社会保障5か年計画を立案し、その最終年次に国民年金制度を実現するという目標をたてた。1958年に国民年金法案が策定され、1959年に可決成立した。

国民年金制度は拠出制を基本としつつ、経過的・補完的な無拠出制も設け、二本立てとなっている。無拠出制年金は成立と同時に、拠出制年金は1961年4月に実施された。国民年金の被保険者は日本国内に住所をもつ20歳以上60歳未満の全国民とし、他の公的年金保険に加入している者は適用除外とするというもので、国民健康保険をベースとして国民皆保険体制を確立した形と類似していた。日本の国民皆年金体制は、厚生年金保険、船員保険、五つの共済組合、国民年金と八つの制度からなる分立した体系となり、制度間の格差は大きかった。

国民年金の給付は、老齢年金、障害年金、遺族年金のほか、福祉年金として老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金が設けられた。老齢年金の受給には25年間の被保険者期間が必要で、支給開始年齢は65歳である。国民年金は個人単位で、保険料は所得把握が困難ということから定額制(低所得者には免除措置)となり、それにあわせて年金給付も定額となった。拠出制年金の国庫負担は保険料の2分の1相当額、福祉年金は全額国庫負担とされた。

1961年4月の国民皆保険・皆年金体制の確立により、先の生活保護制度、社会福祉制度の形成とあわせて、ほぼこの時期に日本の社会保障制度および福祉国家体制が確立されたといえる。しかし、先にふれたように、制度の分立と制度間格差、低い給付水準、不安定な財政状態といった問題を抱え、これらの問題への対応が社会保障政策の大きな課題となった。

[土田武史 2017年2月16日]

社会保障の展開

〔1〕1960年代から1970年代末まで

国民皆保険・皆年金体制の発足から1970年代末ころまで、日本の社会保障は、給付の拡充を中心に展開した。とくに1973年のいわゆる「福祉元年」の改革では、医療と年金の大幅な給付引上げが行われた。医療保険では、(1)老人医療費支給制度(いわゆる老人医療費無料化)の導入、(2)被扶養者給付率の引上げ(50%→70%。国保は1968年に70%給付)、(3)高額療養費制度の創設、(4)政管健保の赤字棚上げ(一般財源の繰り入れ)と定額国庫補助の導入などが行われた。また年金制度では、(1)厚生年金保険の老齢年金の月額2万円から5万円への引上げ、(2)障害・遺族および福祉年金の最低保障額の引上げ、(3)物価スライド制の導入などが行われ、年金保険は老後生活の基盤となった。これらの改革の特徴として、分立した制度体系は変えないまま、給付水準の低い制度の給付を引き上げて高位平準化を進め、制度間の格差縮小を図ったことがあげられる。

1974年に失業保険法にかわって「雇用保険法」が制定された。これは当初、1960年代なかばに完全雇用状態となり、労働力不足に対処するための法改正を企図したものであったが、法案の検討中に第一次オイル・ショックが発生し、雇用情勢が急速に悪化したことから、法改正の焦点は一転して不況下における雇用対策に変わった。成立した雇用保険法は、失業保険法を継承した失業等給付に加えて、雇用改善事業・能力開発事業・雇用福祉事業の3事業を行うこととした。失業等給付については労使折半の保険料負担とし、3事業については事業主の保険料負担とした。また、適用範囲を拡大し、原則として全産業、すべての規模の事業所を当然適用とし、農林水産業は暫定的に任意適用とした。

労災保険は1960年と1965年に大きな改正が行われ、一時金中心の給付体系から各種年金による長期補償の給付体系へと変化した。また1965年改正で、従業者5人未満の事業所も全面的に強制適用となり、さらに大工・左官などの一人親方や、中小企業主およびその家族従業者などに対する特別加入制度を導入して適用範囲を拡張した。さらに1973年に通勤途上災害も労災保険の給付対象となった。こうした改正によって労災保険は労働基準法の補償体系から分離して社会保障としての体系へと移行した。

生活保護では、1960年代に入って国民生活の向上に対応して保護基準の見直しが行われた。1961年に最低生活費の算定方法がマーケット・バスケット方式からエンゲル方式へ変更され、続いて1965年にはエンゲル方式から格差縮小方式へと改正され、保護基準の引上げが行われた。

また、社会福祉においても、1960年に精神薄弱者福祉法、1963年に老人福祉法、1964年に母子福祉法が、それぞれ生活保護の対象から分離して社会福祉法の一部となった。これらは先の社会福祉三法とあわせて「社会福祉六法体制」とよばれた。

これらの給付拡大を可能にした最大の要因は、1955年に始まった高度経済成長である。国民の所得水準が上昇し、中間層が形成されるのに対応して、保険料収入および税収入の増大を背景に社会保険は人々の生活を支える安定策として浸透していった。高度経済成長は1973年秋の第一次オイル・ショックで終わりを告げたが、社会保障の給付拡大政策は、保革伯仲の政治状況等を背景に1970年代末まで続いた。1973年度に4289億円であった老人医療費は1979年度には1兆8503億円に増大し、厚生年金の一人当り老齢年金額は年額で1973年度の45万8412円から1979年に103万7284円に達した。しかし低経済成長に転じた後は社会保障財政が急速に逼迫(ひっぱく)し、その対応が大きな政策課題となった。当初は増税で対応しようとして一般消費税の導入を図ったが、国民の強い反対にあって実現できず、所得税・法人税の増税を試みたが財界の抵抗が激しく、財政の再建は歳出面から行う以外に方法はなくなった。こうして給付抑制のための社会保障改革が大きな政治課題となった。

〔2〕1980年代から1990年代中ころまで

1980年度の政府予算措置でようやく社会保障給付の抑制が図られた。それに続いて低経済成長をベースにした本格的な社会保障改革が進められた。その魁(さきがけ)となったのが老人医療の改革であった。1970年代後半から厚生省では老人医療のあり方について検討していたが、1983年に「老人保健制度」を創設し、老人医療費支給制度を廃止した。老人保健制度では、老人医療費について保険者間の「財政調整」が導入され、患者一部負担も設けられた。それに加えて、健康診査等の保健事業が新設された。続いて1984年には健康保険法等が改正され、(1)被保険者本人給付率の100%から90%への引下げ、(2)退職者医療制度の創設、(3)特定療養費制度の創設などが行われた。また、1985年には1948年施行から初めての医療法改正が行われ、医療計画(医療圏の設定、病床数の規制など)を導入するなど医療供給体制の見直しが行われた。

年金制度においても、1985年に抜本的な改正が行われた。そのおもな内容は、(1)国民年金を全国民共通の「基礎年金」とし、その上に被用者年金として報酬比例の厚生年金と共済年金を乗せるという二階立て年金体系に再編成する、(2)専業主婦も国民年金の強制加入とし基礎年金を給付する、(3)20歳前に障害者となった人に対して20歳から保険料負担なしで障害基礎年金を支給する、(4)船員保険を厚生年金保険に統合する、などである。

このようにして医療保険および年金制度では給付の拡大から抑制へと転換され、給付水準は高位平準化から中位平準化へと引き下げられた。それに加えて1980年代改革で重要なことは、「財政調整」が導入され、それによる制度間格差の是正が図られたことである。すなわち、老人保健制度や退職者医療制度では、国保の財政逼迫に対処するため被用者保険から財源が調達されるとともに、被保険者本人の給付率を引き下げ、給付の平準化が図られた。年金制度においても、国民年金は全国一律の基礎年金を支給する制度となり、被用者年金の保険料の一部が国民年金へ納付されることになった。この改正以降、社会保険の財政対策として制度間の財政調整が広く導入されるようになった。

生活保護では、1980年にマスコミが暴力団の不正受給を取り上げ、大きな問題となった。それに対して厚生省は1981年に「生活保護の適正実施の推進について」(社保123号通知)を出し、福祉事務所等における保護行政の適正化を強く進め、さらに1983年には生活保護の監査に関する通知を出して監査の強化を図った。また、1983年に第二臨調の第五次答申において生活保護基準の設定方法や加算についての見直しが求められた。これを受けて1984年に格差縮小方式から水準均衡方式に改められ、保護世帯と一般世帯との消費水準の格差は縮小ではなく現状維持とされることとなった。

社会福祉においては、1975年の国連の「障害者の権利宣言」および1980年の国際障害者年等によりノーマライゼーションの思想が普及していった。また、厚生省は高齢化に伴う福祉問題に対処するため、1987年に「社会福祉士及び介護福祉士法」を制定した。続いて1989年(平成1)には「高齢者保健福祉推進10か年戦略(ゴールドプラン)」を策定し、大蔵・自治・厚生の3大臣の合意のもとに1990年から実施した。これにより全国にわたってデイ・ケア施設や老人介護施設等の設置、ホームヘルパーの育成などが進められ、後の介護保険の基盤育成につながった。

1960年代から1990年代なかばまでの社会保障において特徴的なことは、雇用による生活保障が主であり、社会保障は副次的役割であったということである。多くの人々は働いて得られる賃金で生活ができるため、社会保障は、病気に対応し、退職後の生活を支えることがおもな役割であった。また、この時期の社会保障政策はいずれも基本的には厚生官僚の主導で行われたということである。社会保障の予算がまだ小さかったことや、社会保障に関する情報を独占できたことも、官僚主導を可能にさせた。その際、1970年代初頭までは高度経済成長を背景に改革を行い、1980年代には第二臨調の行財政改革の波に乗りながら改革を進めたことも特記されるべきことといえる。その一方、経済基調が低成長に変わってからも給付拡大が続き、財政赤字を招いたことへの批判も少なくない。しかし、実施したばかりの給付拡大をすぐに縮小したのでは、社会保障の役割は小さいままにとどまってしまう。日本経済が成長途上にあり、オイル・ショック後も産業構造と就業構造を変えながら拡大を遂げており、社会保障制度の成熟化を図ったことの意義は大きいといえよう。しかし、年齢だけを根拠に患者負担を無料化したことは、高齢者医療のあり方に大きな問題を残した。

〔3〕1990年代なかばから2000年代の社会保障政策

1990年代に入って世界は大きく変わった。1990年には東西ドイツが統一し、1991年にはソビエト連邦が崩壊、旧ソ連・東欧諸国が一斉に西側の市場経済体制に移行した。さらに1990年代なかばからITの進展等を背景に経済のグローバル化が進展し、成果的な激しい市場競争が展開されるようになった。世界が変容していくなかで、日本では1991年にバブル経済が崩壊し、経済のグローバル化への対応が緩慢なまま、長い不況を迎えることになった。また、1990年の1.57ショック(1989年の合計特殊出生率が、過去最低であった1966年の丙午(ひのえうま)の年の1.58を下回り1.57となったときの衝撃)を契機に少子化への関心が高まり、高齢化と結び付いて「少子高齢化」が大きな社会問題として取り上げられるようになった。

こうしたなかで1990年代のなかばころから、高齢化に対応した社会保障改革が求められた。なかでも大きな問題となったのは介護対策であった。社会保険方式か税方式か、現金給付の導入の是非、サービス供給の民営化、住民参加の仕組みなど、多くの課題をめぐって活発な議論が展開された。1997年(平成9)に介護保険法が制定され、2000年(平成12)から施行された。社会保険方式がとられた根拠としては、財源調達が容易なこと、受給の権利性が強く、給付の選択も多様化できること、供給の民営化と適合しやすいことなどがあげられた。現金給付は家族介護を助長するとして退けられた。市民参加による介護計画の策定なども盛り込まれた。

続いて1997年に高齢者医療、診療報酬などについて大幅な医療保険改革が企図されたが、参照価格制導入を目ざした薬価制度改革が日本医師会等の反対で頓挫(とんざ)し、改革は先送りされた。また、年金制度は5年ごとの財政再計算にあわせて保険料等の見直しが行われてきたが、少子高齢化に伴う負担の増大に対応できないとして、抜本的な制度見直しが求められた。しかし、政府は景気対策に追われて社会保障に関与する余裕はなく、また厚生官僚は省内で生じた不祥事などから政策主導を控えるようになり、社会保障改革は遅々として進まなかった。

2000年代に入り、2004年に年金改革、2005年に介護保険の見直し、2006年に医療保険改革が行われた。その最大の目的は、社会保障財政を抑制し、社会保障の持続可能性を確保することにあった。年金改革のおもな内容は、保険料水準固定・マクロ経済スライド方式の導入、基礎年金の国庫負担率の引上げ(保険料相当額の3分の1→2分の1)、積立金の取崩し等である。また、2007年にだれのものかわからない厚生年金や国民年金の記録が5000万件もあることが判明したのを契機に、いわゆる年金記録問題が発生し、年金制度への信頼が大きく揺らいだ。その最大の原因となったのが、社会保険庁の業務のあり方で、それに対処するため2009年に社会保険庁が廃止・解体され、年金業務は2010年に新設された日本年金機構に引き継がれた。

介護保険は、受給者の増大により早くも厳しい財政状況になったことに対処して、予防給付の強化、介護給付の抑制、保険料の引上げが行われた。医療保険では、老人保健制度が廃止され、「後期高齢者医療制度」が創設された(2008)。その財源として、他の医療保険からの支援金拠出が設けられた。政府管掌健康保険が政府から離れた全国健康保険協会が管掌する制度に改められ、都道府県ごとに財政運営を行うこととなった。また、医療費抑制策として、成人病予防対策等の保健事業の実施が保険者に義務化されるなど、多方面にわたる医療費抑制策が講じられた。

社会福祉においては、2000年に社会福祉事業法が社会福祉法と改められ、2003年には社会福祉関連諸法(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法)において措置制度にかわって支援費支給制度が導入された。2005年には支援費制度が改められ、身体障害・知的障害・精神障害に関する福祉サービスを一元化した「障害者自立支援法」が制定された。また、どの制度にも該当しない者は社会福祉サービスを受けられないことに対応するため、2015年に「生活困窮者自立支援法」が施行された。

しかし、こうした改革が行われる一方で、従来の社会保障では的確に対応できない問題が拡大していた。貧困と格差の拡大、医師不足と地域医療の荒廃、介護職の劣悪な労働環境、年金制度への信頼低下、子どもの貧困と育児施設の不足などである。

なかでも大きな問題となった貧困と格差の拡大については、長期雇用と年功賃金を基盤とした雇用システムが後退したことによる影響が大きかった。ワーキングプア、長期失業者など雇用による生活保障から外れた人々は、社会保険のセーフティネットからも漏れてしまい、生活保護の受給者が増大し、それも受給できない人々が増大した。さらに、いったん困窮状態に陥った者がそこから抜け出すこともむずかしくなった。

また、社会保障は長い間、夫が就労し妻は家庭で家事・育児を行う世帯をモデルとしていたため、夫婦とも就労しながら家事・育児を行うという状況には対応できなかった。女性就労者の多くは非正規であるため厚生年金や健康保険など被用者保険の対象から外れ、子育て世代、働く低所得世帯に対する支援策もきわめて不十分であった。これらの問題に対しては、社会保障の持続可能性の確保策だけでは対応できず、社会保障の新たな機能強化が必要であった。

〔4〕政権交代のなかでの社会保障改革

そうした状況に対して政府は、2008年から有識者による「社会保障国民会議」や「安心社会実現会議」を設け対応策を諮った。そこでは社会保障の持続可能性の確保に加えて新たな機能強化策が検討され、それに伴う財源確保策の検討も行われた。それに基づき、雇用を軸とした生活保障の再構築、子育て世代・働く低所得世帯の支援策などが提言された。

提言が出てまもなく行われた2009年秋の総選挙で、自公政権の社会保障政策を激しく批判した民主党が勝利した。民主党政権は、党のマニフェストに沿って、後期高齢者医療制度にかわる新たな高齢者医療制度の検討、税方式による最低保障年金と所得比例年金を組み合わせた新たな年金制度改革案、児童手当にかわる高額な子ども手当の創設と扶養控除の廃止、高校授業料の無償化などの検討に着手した。しかしまもなく、民主党では社会保障改革にあたって、現行制度の分析や、問題の所在の明示、いくつかの改革案との比較、財源措置、制度の移行に伴う措置、新制度の実施体制といった基本的な事柄の検討がほとんど行われてこなかったことが露(あらわ)になった。こうしたなか、医療も年金も改革の動きがしだいに鈍くなってきた。

2010年10月、政府はこれまでの改革の方向を転換し、社会保障改革とその財源確保のための税改革を一体的に行う方針を表明した。その内容は先の国民会議等が示した改革の方向と重なっていた。その検討に向けて「社会保障改革に関する有識者検討会」の報告は、普遍主義、新しい公共などの概念を踏まえた改革のビジョンを提示した。その後、政府は消費税率の引上げとそれを財源とする社会保障改革を柱とした改革法案をまとめ、民主・自民・公明の三党合意を経て、2012年8月から12月にかけて年金関連4法と社会保障制度改革推移法が成立した。これにより、基礎年金の国庫負担2分の1の恒久化、老齢基礎年金の支給資格期間の25年から10年への短縮、短時間労働者への厚生年金適用拡大、被用者年金の一元化(共済年金の厚生年金保険への統合)、年金額の特例水準の解消(物価が下落したときにマイナスの物価スライドを行わずに年金額を据え置くという特例法により過剰に支給された年金水準を引き下げること)と年金額の改定ルールの変更などが、順次行われることとなった。また、2012年11月に「社会保障制度改革国民会議」が設置され、社会保障・税一体改革の検討が開始された。

2012年12月の総選挙で民主党が敗北し、自公政権が復活した。2013年8月に社会保障制度改革国民会議報告書が提出され、それを受けて同年12月に改革のプログラム法が制定された。2014年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられ、これに伴い基礎年金の国庫負担2分の1の恒久化、年金額の特例水準の解消などが行われた。また、同年6月には医療介護総合確保推進法が成立し、続いて2015年5月には医療保険制度改革法が制定された。しかし、政府の景気対策が見込み通りの成果があがらなかったため、2017年4月に予定していた消費税10%への引上げが見送られ、育児対策など多くの対策は先延ばしされた。2016年に老齢基礎年金の受給資格期間の短縮、短時間労働者の被用者保険適用など先の年金関連4法に基づく改革が行われたが、年金額の改定ルール(マクロ経済スライド、賃金・物価スライド)の変更では実質的な年金水準引下げが行われた。また、医療保険や介護保険では、改革に伴う財源調達として保険料および受給者負担の引上げが行われた。こうして景気対策優先策のもとで社会保障・税一体改革は実質的に終わりを告げ、短期的な財政対策に変わった。

1990年代なかばからの社会保障政策は、社会経済の変化に的確に対応しえないまま推移してきた。他の政策においても同様で、「失われた10年」「失われた20年」といわれる状況を呈し、社会保障の枠内での対応には限界があったといえよう。そうしたなかで社会保障に対する政治の関与が強まり、2000年代なかばからの社会保障政策は政治主導の色彩が濃くなった。貧困・格差問題が社会問題化するのに対応して、「国民会議」方式で広い視点からの対応策が検討されたが、それらの実施においては景気対策が優先され、しかもポピュリズムによる政策選択が多くなり、社会保障給付の既得権者に痛みを伴う政策は遠ざけられ、必要とされる社会保障改革は先送りされる状況が続いている。

[土田武史 2017年2月16日]

『佐口卓著『日本社会保険制度史』(1977・勁草書房)』▽『横山和彦著『社会保障論』(1978・有斐閣)』▽『樫原朗著『イギリス社会保障の史的研究』全5巻(1980~2005・法律文化社)』▽『福武直著『社会保障論断章』(1983・東京大学出版会)』▽『キャサリーン・ジョーンズ著、美馬孝人訳『イギリス社会政策の形成 1830~1990年』(1997・梓出版社)』▽『土田武史・田中耕太郎・府川哲夫編著『社会保障改革――日本とドイツの挑戦』(2008・ミネルヴァ書房)』▽『吉原健二・和田勝著『日本医療保険制度史』増補改訂版(2008・東洋経済新報社)』▽『佐口卓・土田武史著『社会保障概説』第6版(2009・光生館)』▽『菊地馨実著『社会保障法制の将来構想』(2010・有斐閣)』▽『幸田正孝・吉原健二・田中耕太郎・土田武史編著『日独社会保険政策の回顧と展望――テクノクラートと語る医療と年金の歩み』(2011・法研)』▽『小塩隆士・田近栄治・府川哲夫著『日本の社会保障政策――課題と改革』(2014・東京大学出版会)』▽『田多英範編著『世界はなぜ社会保障制度を創ったのか――主要9カ国の比較研究』(2014・ミネルヴァ書房)』▽『土田武史編著『社会保障論』(2015・成文堂)』▽『加藤智章・菊池馨実・倉田聡・前田雅子著『社会保障法』第6版(2015・有斐閣アルマ)』▽『介護保険制度史研究会編著『介護保険制度史――基本構想から法施行まで』(2016・社会保険研究所)』▽『吉原健二・畑満著『日本公的年金制度史――戦後七〇年・皆年金半世紀』(2016・中央法規出版)』▽『社会保障入門編集委員会編『社会保障入門』各年版(中央法規出版)』▽『国立社会保障・人口問題研究所編『社会保障統計年報』各年版(法研)』▽『社会保障法令便覧編集委員会編『社会保障法令便覧』各年版(労働調査会)』▽『広井良典著『日本の社会保障』(岩波新書)』

改訂新版 世界大百科事典 「社会保障」の意味・わかりやすい解説

社会保障 (しゃかいほしょう)

social security

われわれの生涯には,自分の力で生活を支えていくことを困難にする社会的危険や社会的事態に遭遇することが少なくない。このような生活不安に対して国民の一人一人に最低生活水準を保障し,生活の安定を図ることを目的として,国の責任で現金やサービスなどの給付を行う政策ないし制度を社会保障とよんでいる。今日,社会保障は福祉国家といわれる先進自由主義諸国において最も重要な公共政策になっているばかりでなく,体制の異なる社会主義諸国や発展途上国においても国民に対する生活保障の重要政策として広く受け入れられている。

社会保障の歴史--二つの系譜

社会保障は歴史的に形成され,生成発展してきた公的制度であり,国によって展開の過程がそれぞれ異なっているばかりでなく,一つの国においても時代とともにその形態や機能が変化している。社会保障という用語がはじめて公的に用いられたのは,ニューディール政策の一環としてアメリカで成立した社会保障法Social Security Act(1935)においてであり,ニュージーランドの社会保障法(1938)がこれに次いでいる。しかし,社会保障が生存権にもとづく生活保障の包括的な制度として具体化されたのは第2次大戦後のことであるが,このような制度の展開に決定的な影響を与えたのは1942年のベバリッジ報告である。同じ年に,ILO(国際労働機関)が《社会保障への道》と題する報告書を発表し現代的な社会保障制度への道を示し国際的な啓蒙にのり出したこともまた注目されなければならない。しかしここに至るまでには長い歴史の経過が必要であった。

救貧法とその展開

社会保障の前史はまず極貧者の救済対策から始まる。大量の貧民が発生した絶対王制下のイギリスではエリザベス女王治下の1601年に救貧法を制定し,さらに産業革命の進展のなかで多くの変遷を経て1834年に改正救貧法が生まれ極貧者の救済が行われた。自由放任主義が時代の原理であったから貧困は個人の責任であると考えられ,労働能力のある貧民が救貧を求めるときには,労役場workhouseに強制収容されて過酷な労働に服さざるをえなかった。さらにその処遇は,最下層の独立労働者の生活以下におさえる劣等処遇less eligibilityの原則によって監獄的生活を強いられ,人間的自由を束縛するなどの厳しい制裁的措置がとられた。しかし,自助原則の立場から貧困をもっぱら個人の責任に帰したり,貧困発生の原因を不問にして極貧状態にある貧困者を一様に一つのカテゴリーとして扱う救貧法は,しだいに批判にさらされるようになった。とくに資本主義経済が成熟し,イギリス経済が繁栄の頂点に達した19世紀の後半には,周期的な恐慌によって貧困者が増大するようになり,貧困の発生を個人的要因から社会的要因に求めようという考え方も強くなった。貧困の社会的性格と貧困原因の多様性を重視し,救貧法思想の改宗に決定的な役割を演じたのは,イギリスの〈救貧法および失業救済に関する王立委員会Royal Commission on the Poor Law and Relief of Distress〉での少数派報告(1909)であり,ウェッブBeatrice Webb(1858-1943)がその中心的存在であった。彼女らは救貧法とそれを支えてきた行政組織の解体を提案し,貧困者への抑圧に代えて貧困予防の重要性を強調した。第1次大戦後にこの考え方がしだいに具体化され,1929年に公的扶助委員会の設置が法定されることによって救貧法原則は実質的に廃止された。扶助は極貧者だけではなく,生活上のニーズを充足する手段を欠いた貧困者に対しても法定の権利として給付されるようになった。

社会保険の誕生と普及

貧困者に対する公的扶助によって生存水準以下への落込みを回避できたとしても,貧困状態につき落とされた人がそこから脱出することは決して容易なことではない。人々は疾病,失業,労災など貧困の原因になる危険にさらされて不安な生活を送っている。このような危険の発生とそれによる低所得層への落込みを予防するもう一つの方法として登場したのが社会保険である。資本主義の発展とともに賃金労働者が急増したが,彼らは失業,労働災害,老齢退職などの社会的リスクに不断にさらされ,きわめて不安定な生活状態におかれている。西ヨーロッパ諸国では労働者の共済組織として任意制の保険がつくられていたが,これをより広範な労働者階層に拡大するために強制加入の社会保険を創設したのは,ドイツ帝国の鉄血宰相ビスマルクであった。これは後進資本主義国ドイツの工業化が進み,19世紀末には階級対立が激化して急進的な社会主義運動が激しくなったことから,この息の根を止めるために賃金労働者の深刻な生活不安を緩和するという名目で生まれたものであり,飴と鞭の政策の一端を担うものとされていた。社会保険は強制保険であるため産業問題へ国が積極的に関与することになり,これは資本主義の基礎をなす自由放任型の自由競争原理の部分的修正である。第2に社会保険は,保険料の拠出にもとづく権利として給付が行われるという点で公的扶助とは根本的に性格を異にしており,政府と市民の間に新しい関係が生まれたことを示している。ビスマルクの社会保険の理念はともかくとして,強制保険という方式はヨーロッパ諸国に伝播し,社会保険法の成立を助ける推進力になった。社会保険制度の普及の様相を国際的にみると,使用者責任が大きく,政府介入の度合の最も小さい労働者災害補償保険がまず導入され,次いで年金保険,疾病保険(〈医療保険〉の項参照)に広がり,最後に失業保険に移っていく,というパターンを示している。これは工業化の発展段階にも対応する社会保険の国際的な普及経路であるといえよう。社会保険は個々人の個別的・特殊的ニーズよりも平均的ニーズを,顕示されたニーズよりも予想されるニーズを扱う新しい方式であり,個人主義的放任主義の時代から大衆社会の時代への移行期を象徴する新しい制度であるともいえる。

国が低所得の要援護者に対して生存水準を維持できるような給付の義務を負っていることが基本的内容になっている公的扶助と,強制的な拠出にもとづく受給権を基礎とする相互援助の社会保険は,社会保障の二つの系譜をなすものであるが,やがてこれが社会保障制度の二大支柱となり,一体になって制度の展開と発展を推進していくのである。

大恐慌と社会保障の展開

社会保障の生成と発展にとって画期的な契機になったのは1929年に始まる大恐慌である。好況と不況の周期的循環を伴いながら発展してきた資本主義経済のリズムはこの大恐慌によってくずれ,大量かつ恒久的な未曾有の失業状態が発生して,経済的にも社会的にも深刻な問題に直面した。大恐慌に先立つ戦前期に形成された各国の社会保険制度は軒なみ財政危機に陥り,事実上機能不全の状態に追い込まれていた。この大恐慌が社会保障の生成に決定的な影響を与え,アメリカやニュージーランドにおける社会保障法の制定をはじめとして,包括的な社会保障制度への積極的な対応が広く先進国の間にみられるようになった。しかし,これが具体化したのは第2次大戦後のことであり,1942年のベバリッジ報告がその展開に指導的な役割を果たした。

第2次大戦後の現代社会保障

ベバリッジの社会保障計画は,(1)労働者だけではなく自営業者や無業者などの全国民を対象とする普遍的な制度であり,(2)全国民に最低生活水準すなわちナショナル・ミニマムを保障することとし,(3)全国民に均一の保険料を拠出させ,失業,傷病,老齢などの生活不安の危険が発生した対象者に均一平等の給付を行う,ということを基本原則としていた。このような平等原則,最低保障原則は,はじめ各国の社会保障政策に大きくとり入れられた。ところが高度経済成長によって一般の生活水準が向上するにつれて,ナショナル・ミニマム原則や均一主義の平等原則はしだいに重要性を失い,生活安定のために所得に比例した給付を支給する所得比例原則が大勢を占めるようになった。貧困の解消よりも生活の安定が社会保障の主要目標になった。1970年代以降の経済成長の鈍化と人口高齢化の進行は,社会保障の将来に深刻な衝撃を与え,所得比例原則に立って進められてきた現行制度の再検討が重大な問題になってきた。こうしたなかでベバリッジ原則再評価の動きも現れ,また各国とも高齢化社会にふさわしい社会保障制度の再編成に真剣に取り組んでいる。

社会保障の目標と体系

社会保障は,貧困の原因になるリスクの発生によって個々人の経済生活が破綻(はたん)することのないように最低生活水準を保障し,あるいは生活安定のための所得の移転(給付)を行うことを目標としているが,同時に児童,障害者,高齢者,母子家庭などのように自由競争の社会で多くの社会的ハンディキャップを背負った人々が社会の正規のメンバーとして生活できるような社会的サービスを提供することも重要な目標になっている。

社会保障の分類

(1)機能による分類 これには所得保障,医療保障,ならびに社会福祉サービスの三つがある。失業・疾病による所得の中断,老齢・死亡による所得の喪失,その他特別の出費などのために,正常な生活水準を維持できないような場合に,定型的にあるいは補足的に現金給付を行う社会保障制度を所得保障制度という。このなかには,第1に失業給付,年金給付,傷病給付,業務災害給付などのように,所得の中断や喪失をもたらすようなリスクが発生したとき定型的な現金給付を行う社会保険制度がある。第2は,子どもの養育という特別な出費に対する保障を行う児童手当や保険料を拠出しない高齢者に年金を給付する老齢福祉年金である。第3は,資力調査(ミーンズ・テスト)によって被保護者と認定された低所得者に対して,第1,第2の諸給付の機能を補足し,健康で文化的な最低限度の生活水準を権利として保障する公的扶助である。第1の給付は社会保険の加入者本人の支払能力とは無関係に行われ,これを普遍主義の原則とよんでいる。第3は逆に所得・資産などの支払能力調査を前提とするものであり選別主義の原則とよばれている。第2は普遍主義を原則としているが,緩い資力調査を伴うこともあるため一部選別主義を混入した制度になっている。所得保障の展開過程においてまず注目されることは,公的扶助の比重が低下し,年金給付などの社会保険給付の比重が増大していることである。これは第2次大戦後の高度経済成長によって貧困問題がしだいに解消していること,年金保険など他の諸制度の充実によって公的扶助の役割が着実に低下していることなどによるものである。また人口高齢化や年金保険制度の成熟化によって年金給付費用は急増し,将来は社会保障の動向を左右するものになることが予想され,高齢化社会はその費用調達について重大な問題に直面している。

国民の健康増進を図るために,すべての国民に対して,予防・治療および機能回復のサービスを受けられる機会を均等に保障し,また病気休業中の所得の中断・減少に対して一定の保障を行う社会保障を医療保障という。この説明からも明らかなように広義の医療保障には,医療サービスの保障と病気休業中の所得保障が含まれているが,ここでは医療サービス保障だけを指す狭義に使うことにする。機会均等にとって最大の障害は本人の医療費負担の重圧であるから,これを軽減しあるいは除去することが医療保障政策の第1の課題であった。これには国や地方公共団体からの一般財源で医療費を賄う公費負担医療(医療扶助,結核・伝染病への医療,戦傷病者特別援護法による医療),医療保険による現物給付などが含まれる。また医療保障政策の第2の課題は,国民の医療需要に対応する医療供給システム,すなわち医療制度を整備することである。医療機関や従事者の適正な地域分布,各種医療施設間の相互連係,診療科別の施設や従事者の適正配置などについての誘導的な計画化がそれである。

老人,児童,母子家庭,心身障害者など,なんらかの援護を要する人々に対して,必要な援護育成の措置,とくに人的サービスを保障する制度を社会福祉サービスという。社会福祉サービスは,自立の困難なものを施設に収容して福祉を図ることが主たる目的とされていたが,核家族化や人口高齢化の進行にみられる社会的変化や,生活水準の向上に伴う国民福祉に対するニーズの多様化により,施設中心の施策から在宅福祉対策を重視する施策に転換する傾向をみせている。今後は施設福祉サービスと在宅福祉サービスを包含した地域社会的スケールでの総合的な福祉対策の体系化が必要であり,福祉の分権化と地域住民の積極的・自発的参加と協力が要請される。

(2)方式による分類 社会保障は,現金やサービスを給付する場合の基礎原理にもとづき三つの方式に分けられる。

第1は保険方式であり,現在,先進諸国において社会保障の中核をなしている。これは保険料の拠出を条件として一定の保険事故が発生したときに,権利として定型の給付が行われるという保険原理にもとづく方式であり,拠出と給付の間に原則としてある種の対応関係が存在している。これは民間保険のように個々人について個別的に拠出と給付が対応しているわけではなく,個々の制度内でこのような対応関係が存在しているのがふつうである。医療保険,年金保険,失業保険,労働災害補償保険などの社会保険がこのカテゴリーに属している。

第2は扶助方式であり,基礎的な生活上の必要性を充足するにたるだけの資力をもっていないと認定されたものに対して一般財源によって生活保障給付を行うべきである,という扶助原理ないし必要原理にのっとって行われる給付方式をとる制度である。公的扶助がそれである。

第3は扶養方式とよばれているものであり,特定の国家的・社会的目的のために,資力調査や保険料拠出を前提とせずに一般財源によって給付を行おうという扶養原理にもとづく方式であり,児童手当,恩給,老齢福祉年金などがこれに属している。これは社会的必要性を根拠にしているが,公的扶助の場合のように経済的ニーズだけを考慮しているわけではない。人口高齢化とともに急増している各種老人福祉サービスもこのカテゴリーに入るが,サービスそれ自体の必要性を基準にしているため,負担能力に応じた受益者負担が導入されている。

社会保障制度の範囲

社会保障の範囲は,それぞれの歴史的・社会的・経済的条件の違いを反映して必ずしも一様ではない。アメリカの社会保障は失業保険や年金保険から出発したため現在でも所得保障が社会保障と同意語に用いられている。イギリスの場合も同様である。ところが第2次大戦前後から社会保障の範囲は二つの点で拡大されてきた。第1は,制度の対象になる社会的リスクないしは社会的事態がしだいに拡大されてきたことである。これはもちろん急速な産業化に伴う社会・経済の変化によるものであるが,ILOがこの問題に精力的に取り組み,社会保障の全般にわたって最低基準を決定し,これを各国に勧告してきた国際的活動によるところも無視できない。1952年のILO総会では,医療給付,疾病給付,失業給付,業務災害給付,家族手当,母性給付,障害給付,老齢給付,遺族給付の9項目について最低基準を勧告しているが,この9項目が社会保障の範囲を網羅しているといえよう。

日本の場合は,社会保障制度審議会による〈社会保障制度に関する勧告〉(1950)において社会保障制度の体系化が図られたが,ここでは社会保険,公的扶助,公衆衛生および医療,社会福祉をもって狭義の社会保障とし,これに恩給と戦争犠牲者援護を加えたものを広義の社会保障と定義している(表1,現在では狭義の社会保障として老人保健を分けて考えることがある)。これらの社会的リスクないし社会的事態が疾病,失業,老齢,死亡,貧困などの経済的なものだけではなく,非経済的な心身障害などにまで拡大されていることが明らかであろう。範囲の拡大された第2の点は,制度の対象者が勤労者ならびに特定の低所得者から全国民にまで広げられたことである。これは生存権思想が浸透し,社会保障が貧困の解消という第一義的な目標からしだいに平等化や国民全体の福祉の極大化に重点が移行してきたことを物語っている。全国民に,所得保障,医療保障,社会福祉サービスを行う公的制度が今日の社会保障なのである。

社会保障の給付と負担

社会保障制度は,一方で現金や現物(医療や社会福祉のサービスなど)を給付し,他方でその費用を調達することによって運営されている。しかし市場経済における民間企業と根本的に異なり,給付と反対給付(負担)が個々人について完全な対応関係をもっていない,という点に社会保障の特質がある。

給付水準

社会保障の給付水準の決定において支配的要因と考えられるのは給付の目的である。この場合,所得保障給付と,医療や社会福祉サービス給付を区別しなければならない。まず所得保障給付についていえば,これには最低生活水準の保障を目的とすべきであるという考え方と,失った所得を保障して生活水準の維持安定を図ることを目的とすべきであるという考え方がある。一般に公的扶助のように貧困者に対する給付は最低生活水準の保障を目的として行われるものであり,その時代,その社会で一般的に最低生活水準についてのコンセンサスが存在することを前提にすれば,この給付水準の決定には大きな問題はない。ところが年金保険給付や失業保険給付のように社会保険における所得保障については,二つの考え方が並存している。第1は,社会保障における所得保障の基本目標が最低生活水準の保障であるとの立場から,社会保険における給付水準もそうであるべきだ,という考え方であり,ベバリッジ原則といわれているのはそれである。これに対して第2は,社会保障の目標が生活水準の維持安定にあるという考え方であり,年金保険や失業保険の例でいえば,老齢や失業によって失った所得の相当分を保障することが給付水準決定の基本的目標になる。このため退職前所得や失業前所得の一定割合を給付することが妥当な方式であると考えられる。今日,社会保険給付の決定において所得比例の給付方式が広く採用されているのは,社会保険が公的扶助とは異なり,生活水準の維持安定を基本目標にしているという考え方に根ざしている,ということができよう。日本でも,一般勤労者(被用者)を対象とする社会保険の所得保障給付は基本的に喪失所得の保障を目標とし,生活の安定維持という社会保障の目的に沿ってその水準が決定されている。

つぎに医療保障や社会福祉サービスに移ると,これらの給付水準は所得保障の場合と異なり,必要に応じた最適のサービスを提供することによって傷病の治療や社会的ハンディキャップを可能なかぎり除去して社会の正規の構成員として生活できるようにすることが保障の目的になる。したがって給付の水準も最適性の原則にもとづいて決定されなければならない。医療サービスや社会福祉サービスについて所得保障にみられるような最低保障の原則も,所得比例の原則も適用できないのは,定型的な最低水準や定型的な所得比例水準によっては,医療サービスや社会福祉サービス給付の目的を達成できないからである。

社会保障給付水準の決定に当たって,以上述べたこととは多少異なる判断基準として,必要度原則と貢献度原則がある。必要度原則とは受給者の社会的ニーズにもとづいて給付水準を決定するというものであり,公的扶助の給付や医療・社会福祉サービスの給付はこの原則を根拠にしたものである。また日本の厚生年金保険の基本年金額のうちの定額部分や国民年金保険の年金額等もこのカテゴリーに入ると考えられる。貢献度原則というのは,費用負担の程度に応じて給付水準を決定するというものであり,民間保険は基本的にこの考え方に立っているが,社会保険でも,失業保険給付や健康保険の傷病手当金,被用者保険の年金給付は,相当大幅にこのような考え方をとり入れている。しかし,現行社会保険の諸制度は,純粋に二つの原則のいずれかに特化されているものは少なく,ほとんどが両者の混合であり,そこに公的制度としての社会保険の特質があるといえよう。

社会保障の財源

社会保障給付費の増大についてその財源調達が大きな問題になる。社会保障の主要財源にあげられるのは租税と社会保険料であるが,このほかに受益者負担,積立金運用収入,借入金などもあげられる。租税は,社会保障から各個人の受ける便益(給付)に応じて徴収されるものではなく,各個人の負担能力に応じて賦課されるものである。社会保障に租税が導入される理由は,第1に国が全国民に生存権を保障している以上,負担能力のない低所得者への給付に対して国の責任があること,第2に社会保険が低リスク者,高リスク者を問わず強制加入になっているため高リスク者で負担能力の低い者の拠出分に対する一部補助となること,第3に再分配機能の強化,第4に社会的リスクの縮小が受給者の利益にとどまらず社会全体の利益になること(外部性の利益),などである。

社会保険の拡大によって今日多くの国で,社会保障財源の大宗をなしているのは社会保険料である。一般に被用者を対象とする職域保険では労使が共同で保険料を拠出し,自営業者などを対象とする地域保険では被保険者がそれぞれ単独に保険料拠出をしている。社会保険料の長所は,第1に拠出にもとづく当然の権利として給付を受けることができるから公的扶助におけるような資力調査が必要ないこと,第2に保険への加入によって将来の不確実性が縮小し生活安定に役立つこと,第3に社会保険料率が税率における比例税率と類似しているときには,所得水準の上昇に応じて保険料も増加するため,安定した財源になるばかりでなく,保険料の使途も特定化されているため他の政策分野と財源のうえで競合することがないこと,などである。もっとも,社会保険料には,比例税のように所得比例型(たとえば厚生年金の保険料)のものと定額(均一拠出)型のもの(たとえば国民年金の保険料)があり,社会保険の政策目標や制度の仕組みによって一様ではない。また被用者保険において労使共同拠出の負担割合は国によってさまざまであるが,日本では労使折半を原則としている。一部に使用者(事業主)の負担割合を50%以上にすべきだ,という意見もあるが,事業主負担の保険料は,その大部分が生産物価格に転嫁されたり,賃金の削減によって労働者に転嫁されることが多いため,この負担割合の上昇が最終的に労働者(被用者)の負担割合の実質的低下になるとは限らない。また所得比例型の保険料では,その料率が適用される所得にふつう上限が設けられているため,この上限を境にして上限以下の所得階層では料率が所得比例的となるが,上限以上の所得階層では逆進的となる。

財源としてしだいに注目されているのは受益者負担である。社会福祉施設や社会福祉サービスのように一般に受益者が特定され,かつ受益者に負担能力のある場合には使用料や料金が徴収される。これはもちろん財源の一部ではあるが,徴収の真の目的はこのほかに,施設やサービスの利用者と非利用者との間の公平さを維持すること,これらの濫用を抑制することにもある。その他,年金保険の積立金運用収入などもあるが,このウェイトは人口高齢化が進み年金費用の増大につれてしだいに低下していくものである。

社会保障の財政方式

社会保障制度を計画的に運営していくためには,給付と費用のバランスを維持していくメカニズムが必要である。これは財政方式とよばれ,賦課方式pay-as-you-go systemと積立方式funding systemがある。賦課方式とは,当年度の給付費用を当年度の租税ないし保険料によって調達しようというものであり,医療保険や失業保険のような短期保険のほか,年金保険のような長期保険においても欧米諸国では広く採用されている。これに対して積立方式は,一定期間にわたる保険料の積立てによって将来の給付費用を調達しようという方式で,年金保険は創立当時には例外なくこれによっていた。積立金が存在するかぎり,それに見合った給付を必ず受けられるという保証があるという点ですぐれているが,第2次大戦後の恒常的インフレーション下では積立金の価値減価によって給付の実質額が低下し,また経済成長が続いているときには現役世代の所得水準に比べて老齢年金受給世代の年金水準が傾向的に低下していく欠点があるため,しだいに積立方式は後退している。

社会保障の国際比較

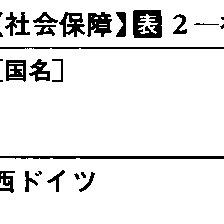

各国の社会保障は,それぞれの歴史的・社会的・経済的条件を反映してきわめて多様であるが,給付パターンを基準にしておおよそ三つのタイプに分けることができる。第1は均一型であり,全国民を対象にほぼ均一額の給付を平等に行うことを原則としており,イギリスや北欧諸国の多くがこのカテゴリーに属している。このタイプは,社会保障の目的を最低生活水準(ナショナル・ミニマム)の保障におき,このため所得保障関係の諸制度における給付が均一平等であること,被用者,自営業者などの差別なく,全国民を包括していることが大きな特徴をなしており,その意味ではきわめて近代的な思想に支えられている,ということができる。この結果,ナショナル・ミニマム原則になじまない医療保障や社会福祉サービスについては,これをきりはなし,主として公費負担により最適性原則にもとづいて行っている。ところが均一型で財源も定額拠出になっている場合には,低所得者の低い負担能力にひきずられることになり,給付水準がなかなか上昇しないという欠点がある。

これに対して第2は比例型とよばれるものであり,ドイツ(旧,西ドイツ)やフランスなどヨーロッパ大陸の国々で行われている方式で報酬(所得)に比例した現金給付を行っている。これらの国々では労働者を対象とする社会保険が比較的早くから成立し,所得保障も賃金比例の給付を行うことによって生活不安を除去できるとの考えに立っていた。財源は労使負担の保険料が主体をなして公費負担が少なく,また事業主の負担割合が大きい。このタイプでは,適用範囲が主として労働者であり,全国民に及んでいないこと,給付が所得比例のため所得格差が給付格差に反映され,とくに低所得の給付は最低生活水準を下回るという懸念がある。そこで1950年代の終りごろから均一型の国で給付の一部に所得比例型をとり入れて給付水準の段階的引上げを行い,また比例型の国でも年金を中心に均一型の最低額を基底にすえて給付格差の是正を図ることが行われており,二つのタイプの間に一定の収斂(しゆうれん)傾向がみられる。

第3は以上二つの混合型であり,日本やアメリカがこれに含まれるが,財源も政府,事業主,被保険者の3者がほぼ均等に負担するという形態になっている。

各国の社会保障は,産業化の進行や人口高齢化と密接に関連している。社会保障給付費の対国民所得比を社会保障の規模を示す指標とすれば,各国の社会保障規模は1960-92年の30年余の間に2倍以上に伸びており,とくにスウェーデンは4倍以上の急増を示しているが,各国間には依然としてかなりの差がみられる。これは各国での政策目標,給付方式などの違いにもよるが,人口高齢化率の影響がきわめて大きいことによる(表2)。

日本の社会保障

日本の社会保障が体系化され,近代的制度として確立されたのは第2次大戦後のことであるが,現行の公的扶助や社会保険の原型ともいうべき制度はすでに戦前に誕生していた。明治初期に生まれた恤救(じゆつきゆう)規則(1874)は,イギリスの救貧法と同じように極貧かつ病弱老衰の独身者を対象にした劣悪な慈恵的救貧制度であった。1929年にこれを全面的に改正した救護法が制定されていちおう近代的改装を施したが,慈恵主義的思想には基本的変化はなかった。他方,大正デモクラシー後の社会不安に対処するため,1922年に一定所得以下の常用労働者を対象とする健康保険法が制定され26年から施行された。また,38年には国民の体位向上を目的として自営業者などを対象に国民健康保険法が制定された。また41年に〈労働者をして後顧の憂いなく〉という名目で労働者年金保険制度(1944年に厚生年金保険制度と改称)が生まれたが,真の目的は戦費調達にあった。

第2次大戦終了とともに事態は一変した。窮乏のどん底で貧困問題が深刻化したため,当面の救済に当たる目的で生活保護法を制定施行した。やがて新憲法の成立に伴い生存権の保障を盛り込んだ現行生活保護法が制定され,国家責任による最低生活保障の原則,旧法では無視された保護請求権無差別平等の原則など,近代的な生活保護制度の基本原則が確立することになった。他方,48年にはアメリカ社会保障制度調査団報告(ワンデル勧告)や50年の社会保障制度審議会による《社会保障制度に関する勧告》などがあって,近代的社会保障制度の体系化のためのデッサンが示された。これより先,1947年に失業保険法と労働者災害補償保険法によって労働者の社会保険が成立した。ところが年金保険や医療保険は敗戦後の経済悪化のなかで崩壊寸前の危機に陥っていた。54年に厚生年金保険の全面改正が行われるなどの部分的な改善策はとられたが,戦後日本の社会保障に画期的な影響を与えたのは国民皆保険・皆年金体制の確立である。59年に国民健康保険の全国普及をめざす新しい国民健康保険法が実施され,既存の被用者保険と並んで自営業人口を医療保険に強制加入させることになった。また年金保険についても同年に無拠出制の福祉年金が,61年には拠出制国民年金保険が成立したことによって,これまで保障の外におかれていた自営業人口や零細企業従事者にも強制年金保険が適用されることになり,国民皆年金が確立された。国民皆保険・皆年金すなわち社会保険の普遍化が1960年代に形式的にせよ達成されたことは外国にも例の少ない大きな成果であった。

その後は高度経済成長に支えられて,制度の適用範囲の拡充や給付水準の改善が進み,社会保険中心型ともいえる日本の社会保障体系が急速に展開されていくのである。それまで立ち遅れていた社会福祉の分野においても60年代に各種の法律が制定され,さらに71年の児童手当法の成立によって社会保障体系の整備は完了した。社会保障政策の次の段階は質的充実であった。とくに73年には医療保険において老人医療無料化(〈老人医療〉の項参照),高額療養費支給制度の新設などが行われ,年金保険においてもスライド制(年金スライド制)が導入されるなどの大幅な改善策がとられた。ところがこの同じ年に起きた第1次石油危機によって,以降,経済成長率が急激に低下し,社会保障財政,とりわけ社会保険財政は急速に悪化した。これに急速な人口高齢化が加わり,医療保険の累積赤字は拡大し,年金保険の財政悪化と分立している各制度間のアンバランスが顕著になってきた。82年には老人保健法が成立し,各保険制度からの財源をプールして高齢者の医療保険給付費を調達することになり,年金保険においても各保険制度間の格差是正と年金保険財政の安定を図るなどの目的で85年に基礎年金制度が導入された。低成長経済と高齢化社会において最低生活保障の原則が維持され,生活安定の実を上げるために,分立している制度間の総合調整と相互連係を行い,適正な給付と適正な負担,国庫負担の重点的配分などの諸政策が必要になっている。

→社会福祉

執筆者:地主 重美

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「社会保障」の意味・わかりやすい解説

社会保障【しゃかいほしょう】

→関連項目完全雇用|国際社会保障協会|社会保障憲章|社会保障国民会議|社会保障国民負担率|奨学制度|年金制度|ビバリッジ報告

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会保障」の意味・わかりやすい解説

社会保障

しゃかいほしょう

social security

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...