精選版 日本国語大辞典 「院政」の意味・読み・例文・類語

いん‐せいヰン‥【院政】

改訂新版 世界大百科事典 「院政」の意味・わかりやすい解説

院政 (いんせい)

太上天皇(上皇,法皇)の執政を常態とする政治形態。律令政治が天皇と貴族の共同統治的官僚政治であり,摂関政治が上級官僚貴族の寡頭政治的色彩が強いのに対し,白河上皇の専制的な権勢のもとに定着した政治形態を,後世の史家が院政と名付けたのである。

院政の成立

上皇の国政関与は,最初の太上天皇である持統上皇以来みられる現象で,その背景には中国における太上皇帝の執政の影響も推測されるが,平安時代初頭,薬子の変の反省に基づき,嵯峨上皇は大政不干渉を強調して,前代の風潮に終止符を打った。しかし一方では,このころに始まる朝覲(ちようきん)行幸に象徴されるように,上皇と天皇の間の親子関係が重んぜられるようになり,醍醐朝における宇多上皇,一条朝における円融上皇の事績には,国政関与の例をみることができる。白河上皇も,はじめは幼帝を庇護後見する必要から,時に応じて院中に政務を聴いたが,その後の政治的,社会的環境の推移により,全面的な執政が定着し,一つの政治形態となったのである。

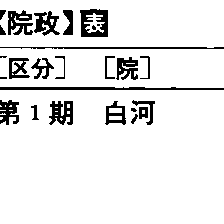

鎌倉初期の著書《愚管抄》に,後三条天皇は譲位後も政務をみる意志があったが,まもなく没したため,白河上皇が父帝の遺志を継いで院中に政務をとったと記述して以来,これによって院政の成立を説明するのが長く定説とされたが,後三条上皇の意志を裏付ける具体的な根拠は見当たらず,近年ではこの説はあまり行われなくなった。白河上皇もあらかじめ院中で政務をとる意志をもって譲位したわけではなく,1085年(応徳2)皇太弟実仁親王が病没した後をうけ,皇弟輔仁親王をしりぞけて,皇統を確実に子孫に伝えるため,皇子善仁親王(堀河天皇)に譲位したのである。それゆえ堀河天皇の成長後は,まだ政務は天皇と上皇の両方に相分かれたといわれる状況であったが,ついで孫の鳥羽天皇,曾孫の崇徳天皇がいずれも幼弱で即位したため,上皇の執政が全面的に本格化した。こうした成立の事情が院政の形態,性格を規定したのである。院政は名目的には江戸時代末の光格上皇まで続いたが,いちおう政権としての機能を保ったのは,鎌倉末期の後宇多院政まで約250年間で,それはまた保元の乱(1156)と承久の乱(1221)を境として3期に分けられる。

第1期

白河・鳥羽院政の70年間で,上皇の政治権力が国政全般を支配した。天皇と摂政ないし関白とは,制度的にも慣習的にも密接な関係をもっていたのに対し,それらに拘束されない上皇の立場は,院政に専制的な色彩を与えた。政務はほぼ従前の機構と方式によって運営され,上皇はその背後にあって最終的な裁断と指示を与えたのであるが,その間に大きな機能を果たしたのが院宣である。院宣は上皇の側近が命を奉じて書く書状形式の文書で,内容にも用途にも制約がなかったが,院政は院宣によって国政機関を運用するところに成り立ったということもできる。また専制的な上皇の耳目となり,手足となって活躍したのが中流以下の貴族層に属する院近臣である。彼らは院司として院中の実務を掌握するとともに,上皇の側近に常侍して諸司・諸人の奏請を取り次ぎ,上皇の指示を下達した。後代の伝奏と執権はこの院近臣に系譜をもつ。さらに上流貴族のなかからも院近臣化するものが輩出し,後代の執事につながった。つまり上皇の政治権力の基盤は,一部の貴族層に限られたわけではなく,全貴族層を組み入れた上に成立したのである。またそれを支えた経済的基盤は,白河院政から鳥羽院政に推移する間に,院分国を中心とする受領の財力奉仕から荘園経済へ重点を移したが,後白河院政以降は,私領化した院分国と荘園とを2本の柱とした。

第2期

後白河・後鳥羽院政で,短期間の高倉親政・院政期および後鳥羽親政期を除いて,前後約60年に及ぶ。この時代はあたかも武家政権の成立期に当たり,公武両政権の対立期でもある。上皇政権の武力的支柱となった武士勢力は,保元・平治の乱で実力を自覚し,傭兵的地位から脱して政局の主導権を握る勢いを示した。危機感を強めた貴族・社寺などの旧勢力は,上皇のもとに結集して新興の武士勢力に対抗したため,その限りでは上皇の勢威を高め,安定させた。この時期には,本来上皇に付属する家政機関であった院庁(いんのちよう)も,部分的ながら国政運営の一端を担う役割を果たした。ことに1183年(寿永2)安徳天皇が西下して無主となった朝廷では,〈宣旨,官符をもって施行せらるる事等,みな庁御下文に改められ了ぬ〉という便法もとられたが,これはあくまでも〈希代の権議〉であって(《玉葉》),こののち院庁が経常的に国政機能を果たしたような兆候は見当たらない。公武両政権の対立は,妥協と抗争をくり返しながらも,源氏政権の全国制覇によって一時沈静化したが,源氏が滅亡するやたちまち破局に進み,承久の乱によって公家政権は決定的な打撃をこうむり,武家政権の優位が確立した。

第3期

1221年(承久3)に始まる後高倉院政から,1321年(元亨1)に終わる後宇多院政まで,100年間に約80年間院政が行われた。その院政は,武家政権の監視と保障のもとで,社寺を含む公家社会を支配し,国政のうえにも一定の役割を果たした。なかでも27年に及んだ後嵯峨院政では,評定衆と伝奏を軸とし,文殿(ふどの)と記録所が重要な役割を果たす評定制が確立し,それが親政期には禁中の議定制に移行したように,以後の公家政権の骨格を形作り,さらに建武政権の土台にもなった。ただ公武両政権の関係は微妙で,たとえば蒙古襲来のときに見られるように,対外的に日本を代表するのは公家政権であったが,外交交渉の実権は武家政権が握っており,さらに武家政権は皇位継承問題をはじめ,重要事項の裁断の実権を掌握して,公家政権の死命を制する実力を保持していた。

南北朝時代以降の院政

1321年後宇多上皇が政務を後醍醐天皇に委譲して,院政は中断するが,ついで元弘の乱(1331-33)中に後伏見院政が一時復活し,さらに南北朝時代に入ると,北朝においては再び院政が行われた。しかし足利政権は公家政権をも支配下に組み入れて国政の一本化を進めたので,院政の実はさらに失われた。ついで江戸時代においても,上皇の〈御治世〉とか〈御政務〉という言葉は用いられたが,それがせいぜい禁裏・院中の家政の範囲にとどまり,政治的な実質のないことはいうまでもない。そして1840年(天保11)光格上皇が没するに及び,院政は名実ともに消滅したのである。

院政時代

院政の始期を厳密に特定することはむずかしく,またその終期も名目的には江戸時代末に至るが,〈院政時代〉が平安時代の一時期を指すことには異論がないであろう。ただその範囲は論者によって一様ではなく,狭くは白河・鳥羽院政期の約70年を指すが,これに院政前史ともいうべき後三条・白河朝を加え,さらに平氏政権の武家政権としての未熟さを考慮して,平氏滅亡までを含め,この1068-1185年に及ぶ110年余を院政時代とよぶことも一般に行われている。この1世紀は,いわゆる〈荘園・公領制〉の成立期に当たり,武家政権は胎動から誕生へ向かい,文学,美術,宗教などの面でも新しい動きがしだいに活発となり,歴史は大きく転回したのである。

→院宮分国 →国衙領 →荘園

執筆者:橋本 義彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「院政」の意味・わかりやすい解説

院政

いんせい

院すなわち上皇の執政を常態とする政治形態。上皇がときとして政務に関与したことは、すでに奈良時代からしばしばみられた現象であるが、上皇の執政が常態となったのは、1086年(応徳3)譲位した白河上皇(しらかわじょうこう)に始まる。鎌倉初期に著された『愚管抄(ぐかんしょう)』に、後三条上皇(ごさんじょうじょうこう)は譲位後摂政(せっしょう)、関白(かんぱく)にかわって国政をとる意向であったが、まもなく崩御してそれを果たさなかったので、白河上皇が父帝の遺志を継いで院中に政務をとったと記述して以来、これによって院政の成立を説明するのが通説とされたが、この説は具体的に裏づける明確な根拠に乏しいため、近年ではほとんど行われなくなった。後三条天皇は皇位を、藤原氏所生の貞仁(さだひと)親王(白河天皇)から源氏所生の実仁(さねひと)親王、さらにはその同母弟輔仁(すけひと)親王に伝える構想を抱いていたらしく、まず貞仁親王に位を譲り、実仁親王を東宮にたてて、その構想の実現を促進するのが、天皇の譲位の第一の理由であったと考えられる。そして白河天皇の譲位も、この皇位継承問題に強く結び付いている。その譲位の直接の動機は、1085年(応徳2)皇太弟実仁親王が病死した後を受け、皇弟輔仁親王を退けて、皇子善仁(たるひと)親王(堀河天皇(ほりかわてんのう))を皇位につけ、皇統が確実に子孫に伝えられるのを見定めることにあったと思われる。しかし譲位後も幼少の新帝を擁護後見する必要に迫られ、おのずと政務に関与するようになり、しだいにそれが常態化して一つの政治形態に固定し、後世それを院政と名づけたのである。院政は名目的には江戸末期の光格上皇(こうかくじょうこう)まで続いたが、いちおう政権としての機能を保ったのは、鎌倉末期の後宇多(ごうだ)院政までの250年間で、それは保元(ほうげん)の乱(1156)と承久(じょうきゅう)の乱(1221)を境として3期に分けられる。

[橋本義彦]

第1期

第1期は白河・鳥羽(とば)院政で、院の政治権力が国政全般を主導した時期である。白河上皇の執政は、国政の主導権を摂関(せっかん)の手から天皇のもとに取り返した後三条、白河2代の親政を継承するものであったが、天皇と摂政、関白とは、制度的にも慣習的にも密接な関係をもったのに対し、それらにまったく拘束されない上皇の立場は、院政に専制的な色彩を強く与えた。政務はほぼ在来の機構と方式によって運営されたが、院はその背後にあって最終的な裁断と指示を与え、国政を領導したのである。そしてその院の手足となって活躍したのが、中流以下の貴族層に属する院近臣(いんのきんしん)である。彼らは有力院司として院中の実務を掌握するとともに、院の側近に常侍して諸人の奏請を取り次ぎ、院の指示を下達した。また院政開始以来、院庁(いんのちょう)の機構は拡充強化され、武士をもそのなかに組み入れて、院の政治権力の拠点としたが、この時期ではまだ院庁が直接国政に関与し、政務処理の機関となった事実はない。院の側近が命を奉じて書く私的な書状形式の院宣には、国政に関する内容のものも数多く含まれたが、この時期の院庁文書(下文(くだしぶみ)、牒(ちょう))はもっぱら院中の諸務に関するもので、国政一般にわたるものがないのもそれを裏づける。院政は院宣をもって旧来の太政官(だいじょうかん)組織を動かすことにより遂行された政治であるとする説明も、こうした事実を根拠としており、院政を単純に院庁政治と表現するのは適切でない。

[橋本義彦]

第2期

第2期は後白河(ごしらかわ)・後鳥羽(ごとば)院政で、短期間の親政期を除いても、両者あわせて約60年に及ぶ。この時期はあたかも武家政権の成立期にあたり、いわゆる平氏時代と源氏将軍時代とに重なり、公武両政権の対立期といってよい。国政の主導権は、保元・平治の乱で実力を自覚した武士勢力の手にしだいに移っていったが、反面、院は武士勢力に対抗する貴族、社寺などの旧勢力の結集点となり、その限りでは院の権威を高め、安定させた。もともと院に付属する家政機関であった院庁が、直接国政運営の一端を担うようになったのもそのためである。1181年(養和1)九州大宰府(だざいふ)に菊池高直(きくちたかなお)追討の宣旨を下すにあたり、院庁から使者を派遣したこと、その翌々年奥州の藤原秀衡(ふじわらのひでひら)に源頼朝(みなもとのよりとも)追討の院庁下文を遣わしたことなどは、その顕著な例である。しかし公武両政権の対立は妥協と抗争を繰り返しながら、しだいに破局へ進み、ついに承久の乱によって公家(くげ)政権は決定的な打撃を被り、武家政権の優位が確立した。

[橋本義彦]

第3期

第3期は1221年(承久3)に始まる後高倉(ごたかくら)院政から、1321年(元亨1)に終わる後宇多(ごうだ)院政までをいい、この1世紀間に約80年間院政が行われた。その院政は武家政権の監視と保障のもとで、社寺を含む公家社会を支配し、一定の役割を果たしたのである。なかでも27年間に及んだ後嵯峨(ごさが)院政では、評定衆(ひょうじょうしゅう)と伝奏を2本の柱として政務を処理する体制が確立し、院文殿(いんのふどの)も雑訴の調査、予審などを中心とする重要な役割を与えられた。しかし一面、国政一般にかかわる重要問題はもちろん、皇位継承をはじめ、公家政権内部の重要人事なども、実際には武家政権の意向に大きく左右されたのである。南北朝時代に入って、北朝の朝廷ではふたたび院政が行われ、文殿庭中などの動きも知られるが、室町幕府が安定するに伴い、武家政権による国政の一本化が進み、院政の実質はさらに失われていった。ついで後陽成上皇(ごようぜいじょうこう)以下の江戸時代の各上皇についても、当時「御治世」とか「御政務」の称が用いられたが、それに国政上の機能が認められないことはいうまでもない。そして1840年(天保11)光格上皇の崩御とともに、院政の名目もまったく消滅したのである。

なお院政時代とは、白河・鳥羽院政70年間をさすのがもっとも的確であるが、約20年にわたる後三条・白河天皇親政期は院政前史として位置づけられるべきであろうし、平氏政権の武家政権としての未熟さを考慮して、鎌倉幕府成立までを院政時代に含める見解も一般に行われている。

[橋本義彦]

『宮内庁書陵部編『皇室制度史料 太上天皇3』(1980・吉川弘文館)』

百科事典マイペディア 「院政」の意味・わかりやすい解説

院政【いんせい】

→関連項目院庁|王朝国家|亀山天皇|公家法|光厳天皇|後宇多天皇|光明天皇|後嵯峨天皇|後深草天皇|荘園(日本)|成功|白河天皇|高倉天皇|高階氏|治天の君|中右記|重任|伝奏|天皇|鳥羽作道|日本|伏見天皇|平安時代|堀河天皇

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「院政」の意味・わかりやすい解説

院政

いんせい

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「院政」の解説

院政

いんせい

譲位した天皇である上皇あるいは出家した上皇である法皇が,院庁において実質的に国政を領導する政治形態。院政の萌芽は,すでに平安前期の宇多上皇の時代にみられるが,本格的に展開するのは,1086年(応徳3)の白河上皇の院政開始に始まる。以後,鳥羽・後白河と3代の院政が続き,法にとらわれない専制的政治が定着した。この時代は院政期とよばれる。以後,中世を通じて天皇親政よりもむしろ院政がふつうとなり,形式的には1840年(天保11)の光格上皇死去まで継続する。院政においては,院宣・院庁下文(くだしぶみ)といった院の発給文書が国政上重要な機能をはたすようになり,それらの発給を通じて太政官の機構が動かされるというかたちで国政が掌握された。摂関家におさえられた受領(ずりょう)層などの中下級貴族が王権のもとに結集し,武士とともにまき返しを図ろうとした点に院政成立の最大の要因があり,これに父系血統を通じて自分の意のままに天皇の位を廃立しようとする王権の意図が結びついて,院政という政治形態が出現したと考えられる。のち武家政権と対立してその専制力を弱め,承久の乱以後は形式化していった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「院政」の解説

院政

いんせい

1086年白河上皇が後三条天皇の遺志を継ぎ,摂関政治を抑えるため,荘園整理と公領の確保を要求する受領 (ずりよう) 層を院近臣 (いんのきんしん) として創始。以後,断続的ではあるが,1840年光格上皇死去まで続いた。白河・鳥羽上皇(法皇)の時代(1086〜1156)には法会 (ほうえ) の流行,知行国制の展開,荘園の増加や僧兵・神人の横暴などがみられ,また院の軍事力であった北面の武士は武士階級の成長を促した。後白河・後鳥羽上皇の時代(1158〜1221)になると京都政権の勢力回復のため平氏政権や鎌倉幕府と対抗したが,承久の乱(1221)以後は政治的な実権を失った。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の院政の言及

【王土思想】より

…他方,仏教が伝わると,至尊としての仏とその国土という思想が輸入され,王法と仏法との関係が問題となったが,その対立は神仏習合の思想によって回避された。 しかし,平安時代末になり,律令制の解体とともに天皇のあり方が大きく変わりはじめると,院政政権の担い手の間で王土王民思想が強調されるようになった。新しく国政の中心に立った上皇は,摂関家藤原氏を中心とする上層公家や,徐々に力を持つようになった武家,さらに大寺社などの勢力に対して,一元的な支配を行おうとし,王土思想をよりどころとしたと考えられる。…

【鎌倉時代】より

…しかし鎌倉時代を理解するには,少なくとも80年(治承4)の頼朝挙兵にさかのぼって考えることが必要である。

【時代概観】

鎌倉時代の政治機構・社会体制の祖型は,平安後期,院政期にすでに形成されていた。政治機構の面を考えると,1086年(応徳3)以来院政が行われて天皇は形式的存在にすぎず,天皇の父祖である上皇が〈治天の君〉として政権を握っていた。…

【白河天皇】より

…実仁の次の皇位はその同母弟輔仁親王へというのが後三条の遺志であったらしいが,白河は翌年寵愛する中宮賢子(源顕房女,師実養女)所生の8歳の善仁親王を東宮とし即日譲位,以後幼帝堀河天皇の後見として政治に関与する。師実は堀河即位とともに摂政となるが,実権は上皇にあり,ここに院政の基が開かれた。院政が開始された背景には古代以来存在した太上天皇の権威や,直接には師実が完全な外戚となりえず,上皇や村上源氏と協調的であったという事情のほか,貴族社会の婚姻形態の変化から,母系より父系が優位となった傾向も関係があるらしい。…

【天皇】より

…その一体性を強固に支えたのが,天皇と摂関との姻戚関係であり,摂関政治の全盛期には,天皇が摂関家にとり込まれる様相を呈した。

[院政と天皇]

しかしその反面,外戚関係が失われ,天皇の独立性が強まると,摂関の権勢は急速に後退した。もちろん後三条,白河と個性の強い天皇が続いたのも,摂関勢力の後退に拍車をかけた原因であろうが,基本的には社会的,経済的変革の流れが,貴族勢力を再編成し,結集させる強力な権威を求め,生み出したとみるべきであろうし,それが専制的な院政権力の出現となったのである。…

【平安時代】より

…しかもこの新政は,権門勢家の上に立つ天皇の全国支配権を強く印象づけることになった。これを受け継いだ白河天皇親政期においても,朝廷は引き続き天皇を中心として回転し,院政成立の素地を作った。 いわゆる院政は,白河天皇のいだいた皇位継承の構図を実現することを目的とした譲位が契機となって始まったが,さらに1107年(嘉承2)堀河天皇の没後,幼少の鳥羽天皇が践祚するや,白河上皇の執政はいよいよ本格化し,常態化した。…

※「院政」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...